Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

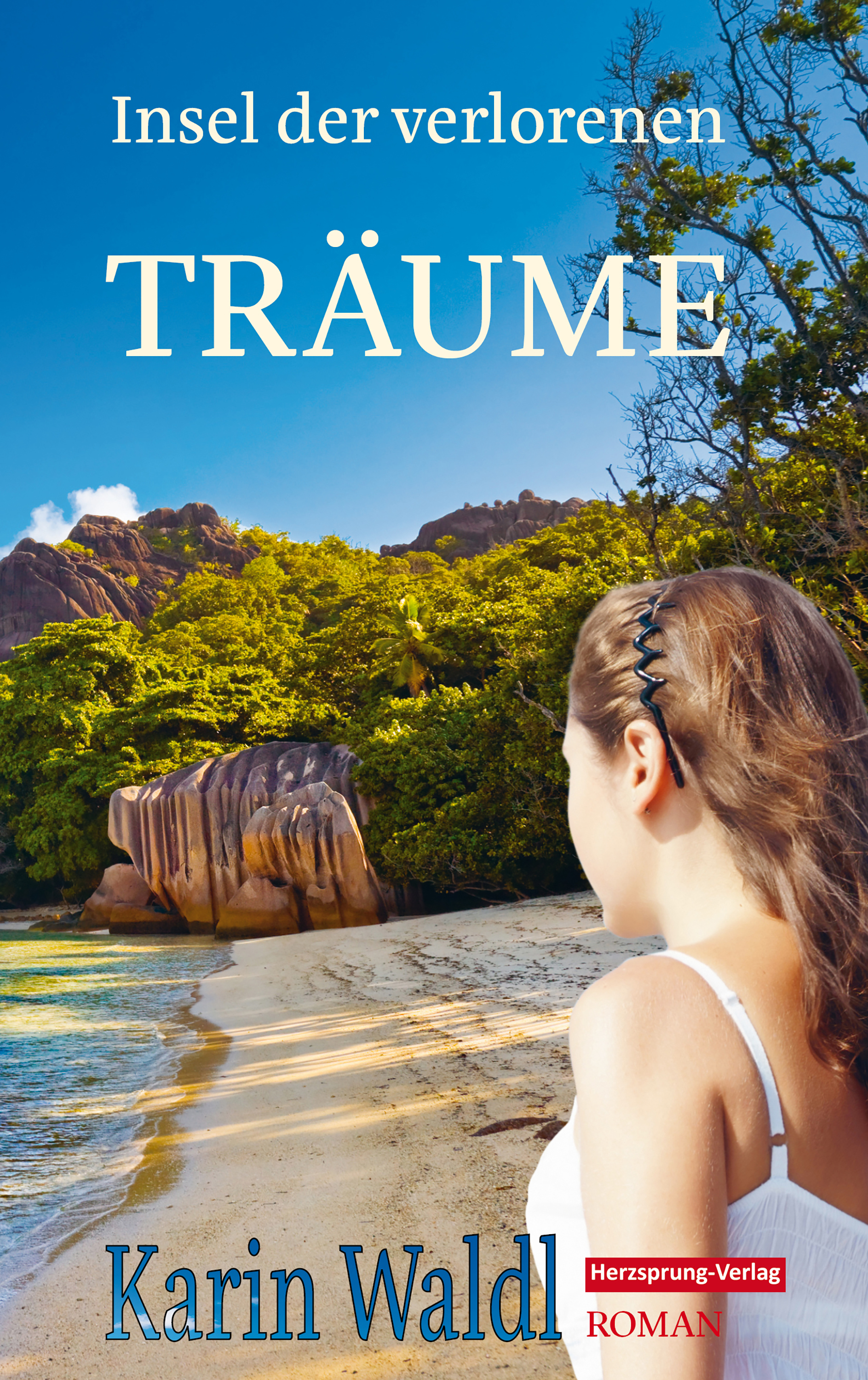

- Herausgeber: Herzsprung Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Mavie Brunner träumt sich in eine erdachte Welt aus Sternenlicht und Sternenstaub. Dort verliebt sie sich fern der Wirklichkeit und verliert sich schrittweise in ihrer Fantasiewelt, die sie gefangen nimmt und wie ein unliebsamer Schatten ihr Herz umwebt. Ein Junge aus ihrer Klasse kämpfte verbissen um Mavies Zuneigung, die sie nicht imstande ist zu erwidern. Mavie fühlt sich unverstanden, sucht Trost in den Briefen ihrer Mutter. Darin ist das Leben ihres verstorbenen und geliebten Vaters beschrieben. Langsam begreift sie, dass der unausweichliche Abschied von ihrer Traumwelt für immer bevorsteht. Wird sie den niederschmetternden Schmerz ertragen? Zu allem Überfluss wird sie auch noch entführt. Wer möchte Mavie von der Bildfläche verschwinden lassen? Kann sie sich befreien? Kann Mavie mit der Sternenwelt abschließen und in die Realität zurückkehren? Erfährt sie die Erfüllung ihres Traumes nach tiefgreifender Liebe?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 362

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

o

Funkelnder Sternenstaub

Karin Waldl

o

Impressum:

Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.

© 2020 – Herzsprung-Verlag GbR

Mühlstraße 10, 88085 Langenargen

Telefon: 08382/9090344

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Taschenbuchausgabe erschienen 2016.

Die Bibelstellen sind der Übersetzung Hoffnung für alle® entnommen,

Copyright © 1983, 1996, 2002, Inc.™.

Verwendet mit freundlicher Genehmigung des Brunnen Verlags.

Lektorat: Melanie Wittmann

Titelbild: Alexandra Bouillon

Herstellung: Redaktions- und Literaturbüro MTM

ISBN: 978-3-96074-268-5 - E-Book (2020)

ISBN: 978-3-96074-001-8 - Taschenbuch

*

Inhalt

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Die Autorin

Nachwort

*

Für meine geliebten Kinder Anna Sophie, Eva Maria und David Johannes, die drei besten Geschenke, die ich von Gott je erhielt.

*

Prolog

Psalm 34, 19-20

Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind, und rettet jeden, der alle Hoffnung verloren hat.

Zwar bleiben auch dem, der Gott nahesteht, Schmerz und Leid nicht erspart; doch aus allem befreit ihn der Herr.

*

Kapitel 1

Sternenstaub funkelte in dem blassen Licht der Sonne, die wie ein neapelgelber Kreis am gletscherblauen Himmel stand. Der feine Staub machte sich hier alles zu eigen. Er klebte glitzernd an meinen Fingern, denn unmittelbar im letzten Augenblick strich ich mit der Hand über eine glatte, geschmeidige Oberfläche. Sie war aus glänzendem, weich fließendem Sternenmarmor gemacht, so wie alles, was in meinem Horizont lag. Die weißlichen, fast durchscheinenden Gebäude erinnerten mich entfernt an die Bauwerke der Antike mit ihren hohen Säulen, die fast den Himmel berührten. Doch sie wirkten nicht alt und zerfallen, wie man es von den Bildern in den Geschichtsbüchern kannte, sondern neu und unverbraucht. Die Art der Verzierungen unterschied sich ebenfalls. Derart merkwürdige waren mir noch nie untergekommen. Wie Quellen, Bäche und Flüsse aus Milch überströmten sie die Mauern der Häuser. Fast lebendig wirkten die Bauten durch den fließenden Effekt, der durch diesen Schmuck erzielt wurde. Und alles bis in die kleinste Mauerritze hinein war mit Sternenstaub überzogen, soweit meine Augen reichten.

Auch wenn ich noch nie hier gewesen war, fühlte ich mich heimisch. Es interessierte mich nicht, wie ich hierhergekommen war, aber ich war neugierig darauf, meine neue Umgebung zu entdecken und zu erfassen. Es war eindeutig eine Stadt, die sich da vor mir erstreckte, aber es gab genug Pflanzen, die das Stadtbild auflockerten. Man gewann sogar den Eindruck, alles fügte sich harmonisch in die Natur ein. Blüten und Blätter der Gewächse waren anmutig, gleichmäßig und rein. So ganz anders, als ich es von der Erde kannte. Sie bildeten mit den Gebäuden eine freundliche, abgerundete Einheit, die nur jemand verstehen konnte, der die Schönheit schätzte, die einen in klarer Nacht beim Anblick der Sterne überkam. Hier musste die Natur nicht weichen, um Häusern Platz zu machen. Sie war fester Bestandteil des Lebensraumes, der sich in sie einfügte und nicht umgekehrt. Ein möglicher Kreislauf, den wir Menschen so nicht kannten, schloss sich hier auf verständliche Art und Weise.

Doch außer den Pflanzen konnte ich nichts Lebendiges entdecken, was eigenartig, fast ungewöhnlich war. Ich lauschte, ob ich nicht irgendein einzelnes Geräusch hören konnte. Aber es war außergewöhnlich still hier. Diese Ruhe war angenehm, strahlte einen Hauch von Frieden aus. Aber irgendwie erwartete man hier nichts anderes. Lärm wäre absolut fehl am Platz. Die Idylle dieser beruhigenden Atmosphäre würde dadurch bedauerlicherweise durchbrochen werden.

Stundenlang konnte ich mir die Einzelheiten dieser Stadt einprägen. Es gab so viel zu entdecken, dass man sich schwer sattsehen konnte. Doch die Zeit dafür wäre niemals ausreichend.

Der Sternenstaub rann mir wie Sand durch die Finger. Ich wusste, dass ich nicht ewig hierbleiben konnte. Mein Aufenthalt in dieser unwirklich anmutenden Welt war begrenzt. Über kurz oder lang musste ich dorthin zurück, wo ich hergekommen war. Wie war mir zwar ein Rätsel, aber es würde sich bestimmt lösen, wenn es so weit war.

Doch noch war ich hier und lauschte dem leisen Lüftchen, das aufgekommen war. Es zog leicht säuselnd durch die Straßen, bis es lauter wurde und sich schließlich zu einem unangenehmen Pfeifen steigerte. Ich wollte mir gerade die Ohren zuhalten, um den einzigen Ton, den ich seit meiner Ankunft vernommen hatte, wegzuschalten. Doch ich hielt inne. Denn ein kaum wahrnehmbares Wimmern mischte sich dazu. Wie der Wind war es am Anfang fast gar nicht zu hören, steigerte sich aber bald um das Mehrfache. Meine Neugierde war geweckt.

Ich steuerte, meinem Bauchgefühl folgend, los. Wer konnte in dieser nahezu perfekten Welt nur traurig sein? Ich ging weiter in die Richtung, wo ich die Quelle des herzzerreißenden Klagens vermutete. Und ich schlug instinktiv den richtigen Weg ein, denn das Weinen wurde lauter und lauter. Auch ich wurde mit jedem Schritt schneller, begann regelrecht zu rennen. Ich bog um die nächste Ecke und dann sah ich ihn, den Verursacher des Schluchzens. Ich war außer Atem und musste erst einmal stehen bleiben und Luft holen. Meine Lungen weiteten sich mit der Frischluft, die ich gierig einsog. Schwer keuchend legte ich die letzten paar Meter zurück, um mein Ziel zu erreichen.

Ein kleiner Junge saß auf dem Boden. Er war eindeutig kein Mensch, so viel war klar. Er war sehr klein und der Körper entsprach dem eines Kindes von etwa vier Jahren. Nur sein Gesicht wirkte weiser, eher den Zügen eines Erwachsenen entsprechend, ohne die kindliche Niedlichkeit einzubüßen. Doch sein wichtigstes Merkmal war denkbar unmenschlich. Er leuchtete vom Kopf bis zur Ferse. Das Licht, das von ihm ausging, war dem blaugrünen Polarlicht, das man manchmal über Norwegen erblicken konnte, sehr ähnlich. Irgendetwas in meinem Kopf sagte mir, dass ein Engel vor mir saß. Auch wenn ich keine Ahnung hatte, wie ein Engel aussah.

Ich ging vorsichtig auf den Kleinen zu. Er bemerkte meine Anwesenheit und sah mich mit seinen großen anthrazitfarbenen Augen an, in denen Verzweiflung stand. Sein Blick berührte mich zutiefst. Ich wollte ihm helfen, sein Leid zu lindern.

Spontan fragte ich ihn: „Brauchst du meine Hilfe?“

Er nickte, ehe ein weiterer Schwall Tränen über seine Wangen floss.

Ich wollte ihn beruhigen, bückte mich zu ihm und legte ihm den Arm auf die Schulter. Sein Körper fühlte sich genauso unwirklich an, wie er aussah. Seine Beschaffenheit war schwer zu beschreiben, irgendwie war er weich wie Butter und doch hart wie Stahl, einerseits sanft wie ein Schaffell und doch fest wie ein Felsen. Ich glaubte nicht, dass es auf unserer Welt ein vergleichbares Lebewesen gab. Das Gefühl war für mich einzigartig.

„Wie heißt du?“

Schniefend antwortete er mir: „Aster. Und du?“

Auch seine Stimme hallte nach, als würde er gegen ein Bergmassiv sprechen. Doch weit und breit war kein Gebirge zu entdecken.

„Ich bin Mavie“, stellte ich mich höflich vor.

Voller Erstaunen, so als nehme er mich jetzt erst richtig wahr, sagte er: „Du bist nicht von hier.“

„Nein, da hast du allerdings recht.“

„Macht nichts.“

„Danke, das ist nett von dir.“ Amüsiert musste ich grinsen.

Aster verzog keine Miene. „Kannst du mir wirklich helfen?“

„Ich versuche es. Wenn du mir erklärst, was zu tun ist.“

Der Junge deutete mit seiner kleinen Hand hinter sich. Ich blickte auf. Dort erstreckte sich eine Art Zaun, den ich bis jetzt für eine einfache Hecke gehalten hatte. Es waren dichte Pflanzen, die gebogen waren, sodass sie eine lebende Abgrenzung bildeten. Die Gewächse waren so geformt, dass keiner hinein- oder herauskonnte, aus welchem Blickwinkel man es auch immer sehen wollte. Mir war nicht klar, was er mir zeigen wollte, denn hier gab es kein Durchdringen, für niemanden.

„Was ist da?“, fragte ich.

„Meine Aufgabe war, die drei Zentauren anzubinden, aber sie sind sehr eigensinnig. Wenn sie mir die Erlaubnis nicht geben, habe ich keine Chance. Du musst ihr Vertrauen gewinnen.“ Er starrte mich flehend an. Dann fügte er ein leises „Bitte!“ hinzu.

In meinen Gedanken ratterte es. Hatte er wirklich Zentauren gesagt? Was war das noch einmal? Es wollte mir nicht auf Anhieb einfallen.

„Aster, was ist ein Zentaur?“

„Oh, ich ging davon aus, du wüsstest es. Ein Zentaur ist ein Mischwesen zwischen Pferd und Mensch.“

Da fiel es mir wieder ein. In der Schule hatten wir von diesen Fabeltieren gehört, als von der griechischen Mythologie die Rede war. Mir wurde klar, dass ich zu vorschnell meine Hilfe zugesagt hatte.

„Und warum sollten sie mir gehorchen, wenn sie es bei dir nicht taten?“

„Weiß nicht. Vielleicht weil du größer bist? Weil du ein Mensch bist? Schließlich haben sie etwas Menschliches an sich.“

Irgendwie waren seine Worte wenig ermutigend, aber ich war fest entschlossen, dem Kleinen aus der Patsche zu helfen. Ich musste mich seinetwegen der Gefahr stellen und Herrin über meine Angst werden. Es war schwer zu sagen, was mich erwartete. Vielleicht war ihre Pferdenatur nicht so stark ausgeprägt. An diesen Strohhalm der Hoffnung versuchte ich mich zu klammern.

Doch ein Problem blieb noch. Wie sollte ich dieses Dickicht von Zaun durchdringen? Aster war geduldig mit mir, so stellte ich ihm diese entscheidende Frage. „Wie komme ich hinein?“

„Indem du einfach hindurchgehst. Komm, ich zeige es dir.“

Er stand auf und hob seine Hand. Sanft griff er nach einer der Pflanzen. Da, wo seine Finger das Gewächs berührten, öffnete es sich einen schmalen Spalt, durch den ich mich gerade so zwängen konnte. Kurz zögerte ich. Dann holte ich tief Luft und zählte gedanklich bis drei. Ich setzte meinen Fuß in die Öffnung und drückte mich seitlich hindurch.

Aster schrie mir nach: „Binde sie an den Holzbalken mit den drei Ketten. Viel Glück! Du wirst es brauchen.“

Ich traute meinen Augen nicht. Eine riesige Koppel erstreckte sich vor mir. Obwohl ich kein Tier war, erschien mir dieses eigenartige Gras, gespickt mit den Kräutern und Blumen dieser Welt, als durchaus saftig. Es roch nach tausend angenehmen Düften gleichzeitig, aber alles vermischte sich zu einer Note, die nicht zu viel für meine Nasenflügel war. Der Geruch war vergleichbar mit einer Küche, die sich durch ihre dezente Geschmacksgebung auszeichnete, aber Wert auf eine natürliche aromatische Vielfalt legte.

Drei Zentauren liefen verstreut auf dem satten Grün umher. Ihr muskulöser Oberkörper und der Kopf glichen dem eines Menschen, auch wenn ihr Kopfhaar der Mähne eines gut gepflegten Rosses ähnlich war. Aber ihr Unterkörper war der eines Pferdes, stark gebaut, mit einem glänzenden, gesunden Fell und einem dichten Schweif. Auch diese Wesen waren vom Huf bis zum Scheitel mit Sternenstaub überzogen. Er unterstrich ihre Grazie.

Ihr Galopp entfesselte die Eleganz und Kraft der Wesen und flößte mir gehörig Respekt ein. Ihre Hufe berührten kaum den Boden. Es war, als würden sie einige Zentimeter über der Erde schweben. Trotzdem lag Gewalt in ihren Läufen. Wenn sie wollten, konnten sie bestimmt großen Schaden anrichten.

Auf was hatte ich mich bloß eingelassen? Kurz überlegte ich davonzulaufen, als mir augenblicklich der kleine Aster in den Sinn kam mit seinen herzerweichenden, traurigen Augen. Jetzt war es zu spät, ich musste mich diesen Wesen stellen.

Während ich so hin und her überlegte, war mir die Aufmerksamkeit der Zentauren, die sie in der Zwischenzeit auf mich gerichtet hatten, fast entgangen. Sie waren stehen geblieben, reckten ihre Köpfe in meine Richtung und ihre Augen ruhten erwartungsvoll auf mir. Ihr angespannter Blick verriet eine Mischung aus Stolz und Neugierde. Eine Weile warteten sie. Als ich nicht reagierte, weil mich die Angst festnagelte, machte einer von ihnen den ersten Zug. Langsam bewegte er sich auf mich zu. Sein Fell war schokoladenbraun, sein Haar und sein Schweif ähnelten in der Färbung einem Stück Nussholz. Er kam nicht geradewegs auf mich zu, sondern umrundete mich. Ich versuchte mich nicht zu bewegen, um ihn nicht zu verschrecken. Pferde waren Fluchttiere und ich wusste nicht, inwieweit Zentauren diesen Instinkt besaßen.

Ich nahm allen Mut zusammen, um ruhig zu bleiben. Doch nachdem er mehrere Kreise gezogen hatte und endgültig vor mir stehen geblieben war in seiner vollen Größe, rutschte mir das Herz in die Hose. Meine Hände begannen, vor Aufregung zu schwitzen und leicht zu zittern. Ich wischte sie mir an meiner Kleidung trocken, nur um etwas zu tun. Nervös tippelte ich von einem Fuß auf den anderen.

„Du bist gekommen, um uns anzubinden“, klang es majestätisch aus dem Munde des Wesens. Es sah von oben auf mich herab, was mich in keiner Weise ruhiger machte.

„Ja, ich bitte euch höflich um Erlaubnis“, piepste ich übertrieben schüchtern.

Ich senkte meinen Blick zu Boden, traute mich nicht, in sein Gesicht zu blicken. Was würde nun folgen? Ich hatte keine Ahnung. Ich wagte nicht, über die verschiedenen Möglichkeiten nachzudenken, es hätte mich nur verrückt gemacht. So blieb ich in meiner selbst gewählten Kauerstellung und wartete einfach ab, welche Antwort nun auf mich zukam.

„Du bist demütig, das gefällt mir. Weißt du, warum du uns an dem Balken anketten sollst?“

Auf diese Frage war ich nicht gefasst. Ehrlich gesagt hatte ich mir nicht überlegt, was der Zweck meiner merkwürdigen Mission war. „Nein, ich wollte nur helfen“, antwortete ich aufrichtig.

„Du bist ein gutes Menschenkind. Hilfsbereit, aber nicht unnötig neugierig. Du darfst mich zu meinem Platz geleiten.“ Der Zentaur verbeugte sich vor mir und bewegte sich ruhigen Schrittes vorwärts.

Ungläubig, wie leicht er es mir machte, ging ich mit ihm zu dem Balken, der in den Boden gerammt war. Er war aus weißem Holz und wand sich wie der überdimensionale Stamm eines knorrigen Olivenbaumes in die Höhe. Am oberen Ende fächerte er sich in vier Blätter auf, die von einer Kugel aus Sternenmarmor gekrönt waren. In der Mitte des Stammes waren drei Bohrungen, durch jede führte eine metallene Kette, die grünlich schimmerte.

Ich legte dem Zentauren eine der drei Ketten um den Leib und befestigte sie mit dem Karabiner, der am Ende hing. Anschließend überprüfte ich seine Festigkeit. Der erste Teil meiner Aufgabe war somit erledigt und das Wesen ließ alles mit sich geschehen, ohne sich zu wehren, was mich immer noch wunderte.

„Ich muss dich warnen“, erhob der Zentaur seine Stimme.

Gespannt lauschte ich. Was würde jetzt kommen? Ich trat einen Schritt zur Seite, um ihm besser ins Gesicht sehen zu können.

Er fuhr fort: „Der Zentaur mit dem kohleschwarzen Fell und den rabenschwarzen Haaren ist unser Anführer. Nimm dich vor seinem Temperament in Acht und lass dich nicht unnötig reizen. Er wird dich auf die Probe stellen.“

„Danke“, flüsterte ich.

„Du schaffst das“, machte er mir Mut.

Als ich mich umdrehte, sah ich ihn bereits auf mich zukommen. Er war noch kräftiger gebaut als die anderen beiden. Die Rolle des Tonangebers schien ihm auf den Leib geschneidert zu sein. Ich versuchte mich erneut demütig zu verhalten. Vielleicht würde dies auch bei ihm Wirkung zeigen. Aber sicher war ich mir nicht. Diesmal würde es etwas schwieriger werden. Wieder überfiel mich Panik, als er mir so nahe war.

Unwirsch zischte er mich an: „Was bildest du dir ein? Es ist unter unserer Würde, angekettet zu sein.“

„Ich bitte vielmals um Verzeihung“, antwortete ich und versuchte, das Zittern in meiner Stimme zu unterdrücken.

Ich hatte keine Ahnung, warum ich sie anbinden musste, wie sollte ich da ein geeignetes Argument finden? Er würde den Grund bestimmt kennen. Vielleicht konnte ich an seine Ehre appellieren?

„Du weißt, dass ich dich einfach töten könnte, wenn ich wollte. Ein Tritt mit meinen Hufen genügt. Du würdest umknicken wie ein Streichholz im Wind. Sag mir einen guten Grund, warum ich es nicht tun sollte.“ Zorn schwang in seiner gewaltigen Stimme mit.

„Ich bin nur hier, um meinen Auftrag auszuführen. Ich möchte niemandem Leid zufügen. Es wäre mir eine große Ehre, ein so edles Wesen zu seiner Bestimmung zu geleiten. Welche das auch immer sein mag, aber es ist bestimmt eine stolze. Ihr seid so anmutig.“

Skeptisch schaute er mich an, musterte mich regelrecht von oben bis unten. „Du weißt gar nicht, warum du das tust?“, fragte er schließlich.

„Nein“, antwortete ich abermals ehrlich.

Der Anführer lachte laut auf. „Dann darfst du mich anbinden. Aster ist klüger, als ich dachte. Er weiß, dass ich dich töten müsste, wenn er dir dieses Geheimnis verrät. Ansonsten müssten wir alle an deiner statt sterben und das könnte ich unmöglich zulassen. In diesem Fall muss ich meine Spezies über dein unbedeutendes Menschenleben stellen. Ihr seid so viele, da würde einer mehr oder weniger nicht auffallen.“

Ich versuchte, seine spitze Bemerkung über den Wert meines Lebens zu ignorieren. Erleichtert handelte ich wie bei dem ersten Zentauren, führte den Anführer zu dem Stamm und legte ihm behutsam die Kette um. Ein großer Stein fiel mir vom Herzen.

„Geh und kümmere dich um den dritten Zentaur im Bunde, er wird es dir leicht machen. Er ist noch sehr jung.“

Fast verwundert hörte ich die netten Worte des Anführers. Sie bestärkten mich. Selbstsicher steuerte ich auf den letzten zu. Was konnte mir schon passieren? Er war der kleinste und würde es sicher seinem obersten Herdenmitglied gleichtun. Das Weitere würde reibungslos verlaufen.

Anders als die anderen blieb der junge Zentaur stehen und rührte sich nicht vom Fleck. Sein Fell sah aus wie goldener Bernstein, seine Haare wie süßer, cremiger Milchkaffee. Durch den Sternenstaub glitzerte er in allen Farben. Das Licht brach sich wie ein Regenbogen in den kleinen Kristallen.

Noch immer rührte er sich nicht, er schien etwas schüchtern zu sein. Sein Haupt war gesenkt und zur Seite gedreht, sodass ich seine Augen nicht erkennen konnte.

Ich tastete mich weiter nach vorne. Als ich mich ihm auf ein paar Meter genähert hatte, traf ein Lichtstrahl der Sonne sein Gesicht. Geblendet hob er den Kopf, wandte sich mir zu und sah mir in die Augen. Als mich sein schimmernder Blick traf, schien sich das gesamte Sternenlicht dieser unwirklichen Welt in meinem Herzen zu versammeln. Seine Schönheit traf mich wie ein Blitz. Meine Brust schien durch das überwältigende Gefühl, das mich erfüllte, fast zu zerspringen. Es war, als würde mir regelrecht die Luft abgeschnürt, ich begann zu keuchen. Ich konnte nicht aufhören, ihn anzustarren. Sein gleichmäßig geformtes Gesicht mit den karamellfarbenen Augen übertraf alles an Schönheit, was mir in meinem bisherigen Leben begegnet war.

Erst jetzt fiel mir auf, dass er es mir gleichtat. Er hielt mit mir Blickkontakt, sah unausweichlich direkt in meine Augen. Ich glaubte sogar, mein Spiegelbild in seiner Iris erkennen zu können. Unsere Blicke schienen von einem unsichtbaren Seil gehalten zu werden, keiner konnte oder wollte wegsehen. Wir waren nicht imstande, den Kontakt zu lösen, so sehr waren wir voneinander gefesselt. Alles, was um uns herum passierte, war plötzlich nicht mehr von Bedeutung.

„Was ist los? Kommt ihr?“, schrie der schwarze Zentaur.

Langsam setzte der Jüngling sich in Bewegung, ohne mich aus den Augen zu lassen. Gemeinsam gingen wir, die Gesichter noch immer einander zugewandt, zu seinen Gefährten. Ich besann mich, warum ich hier war, und legte ihm die Kette um. Dazu musste ich das erste Mal meinen Blick für ein paar Sekunden abwenden. Es gab mir einen Stich ins Herz, schmerzhaft krümmte es sich zusammen. Der Zentaur bemerkte mein Leid und strich mir besorgt über den Kopf. Die unerwartete Berührung war elektrisierend, ein zärtlicher Schauer durchlief meinen ganzen Körper. Die Anziehungskraft, die uns verband, war wiederhergestellt, wenn auch nur für einen kurzen Moment.

„Hast du den Verstand verloren?“, brüllte der Anführer. „Willst du uns alle ins Verderben stürzen? Verdammt, sie ist ein Mensch. Ich hätte sie töten sollen, als ich noch konnte.“

Erschrocken von der entfesselten Kraft in diesen Worten, taumelte ich zurück. Der Anführer versuchte sich loszureißen. Die Gewalt in seinen Bewegungen, als er sich Angst einflößend aufbäumte, ließen mich meine stümperhafte Flucht rücklings fortsetzen. Ein Stein, den ich übersah, wurde mir dabei zum Verhängnis. Ich stürzte und flog wie in Zeitlupe Richtung Boden. Ich erwartete, unsanft auf den Rücken zu donnern. Aber anstatt aufzuschlagen, fiel ich immer weiter, der Boden unter mir war verschwunden. Die gesamte Sternenwelt drehte sich und verschwand spiralenförmig aus meinem Horizont.

Ich presste die Augen zusammen und schrie aus vollem Halse: „Nein, ich will zurück!“

Da ich nun der Gefahrenzone entronnen war, war es mir egal, dass der Anführer mir mit dem Tod gedroht hatte. Ich wollte zu ihm, zu meinem Zentauren mit den karamellfarbenen, sanften Augen. Ich wollte in ihren Tiefen versinken, als gäbe es kein Morgen.

Doch es war mir nicht vergönnt. Ich öffnete meine Lider und brauchte ein paar Sekunden, ehe ich wusste, wo ich mich befand. Ich lag überhitzt und schweißgebadet in meinem Bett.

*

Kapitel 2

„Alles in Ordnung?“ Meine Mutter streckte ihren Kopf durch meine Zimmertür. Ihre Haare waren zerwühlt und standen in alle Richtungen vom Kopf ab.

„Ich habe schlecht geträumt“, kam es wie aus der Pistole geschossen. Ich biss mir auf die Lippen. Meine Antwort war offensichtlich zu schnell, denn ihre besorgte Miene veränderte sich kein bisschen.

Verschlafen schlurfte sie näher und setzte sich zu mir ans Bett. Ihre Hand legte sie mütterlich sanft auf meine Schulter. Sie sah mich an, als wollte sie meine Seele eingehend erforschen. Ich hielt diesem eindringlichen Blick nicht stand und setzte mich auf, um ihm kurzfristig zu entgehen.

„Kann ich dir etwas bringen? Ein Glas Wasser oder Milch?“, fragte sie fast überfreundlich.

„Milch? Mama, ich bin keine drei Jahre alt.“

„Ein Nein, danke hätte mir auch genügt als Antwort. Ich wollte nur helfen“, gab sie genervt zurück.

Das war schon eher der Ton, der zu ihr passte. Sie war nett, aber das Zuckersüße von eben legte sie sehr selten in ihre Stimme. Ich durfte jetzt nichts Falsches sagen, sonst konnte sie vor lauter Bedenken um mein Wohl nicht wieder einschlafen.

So drückte ich ihr einen besänftigenden Kuss auf die Wange. „Entschuldigung, Mama, mir geht es gut. Geh wieder ins Bett.“

„Bist du dir sicher?“

„Ja, ich möchte noch etwas schlafen.“

„Na gut, dann reden wir morgen darüber.“ Sie stand auf und deckte mich zu, wie sie es früher getan hatte.

Ich fühlte mich bevormundet, auch wenn sie es wahrscheinlich nur gut meinte. Trotzdem wollte ich nicht wie ein Baby behandelt werden. „Es gibt nichts zu reden. Ich habe schlecht geträumt und basta“, antwortete ich trotzig.

„Na gut“, seufzte sie und ging aus meinem Zimmer.

Als ich sicher war, dass sie in ihrem Schlafzimmer verschwunden war, horchte ich in mich hinein. Ich starrte dabei auf meine weiße Zimmerdecke, die in der Dunkelheit grau schien. Nein, gar nichts war gut. Schon wieder hatte ich meine Mutter angelogen. Ich sollte endlich damit aufhören, schließlich war ich wirklich kein Kleinkind mehr, sondern fast erwachsen. Aber sie machte sich ständig unnötig Sorgen. Es machte mich wahnsinnig. Sie konnte mich sowieso nicht vor allem bewahren. Ich verstand bis heute nicht, warum sie es trotzdem versuchte und es nicht einfach ließ. Schließlich würde ich nicht ewig hier wohnen bleiben und dann konnte sie sich sowieso nicht mehr in meine Angelegenheiten einmischen.

Aber das war es eigentlich nicht, ich trug tatsächlich fortlaufend dazu bei, dass sie so geworden war. Ich hatte ihr bereits als Kind mehr als genug Kummer bereitet. Ich wollte sie nicht zusätzlich beunruhigen. Schließlich war sie meine Mutter und wollte immer nur das Beste für mich.

Ich wischte diese Gedanken beiseite und versuchte zu verstehen, was ich vor wenigen Minuten geträumt hatte. Unvermittelt rannen mir Tränen über das Gesicht, die Erinnerung erschütterte mich bis in meine innersten Grundfesten. Mein Herz war von erdrückender Traurigkeit erfüllt, als ich die Ereignisse in meinem Kopf Revue passieren ließ. Alles in mir, jede Faser meines Körpers sehnte sich zurück in diesen atemberaubenden Traum, zurück in die Sternewelt. Ich wollte ihn stundenlang ansehen, meinen Zentauren. Wie ein Kunstliebhaber, der ein Bild betrachtete, um es in allen Facetten zu erleben und besser zu verstehen.

Stattdessen war ich hier und konnte nicht zurück. Der Schmerz, den ich im Traum gefühlt hatte, als ich meinen Blick von ihm löste, war zurückgekehrt und erdrückend gegenwärtig. Eine unausweichliche Wahrheit wurde mir schlagartig und unverrückbar bewusst. Nichts würde nach dieser Nacht so sein wie bisher. Gedanken der Verzweiflung kreisten in meinem Kopf wie ein fortlaufendes Karussell, ehe ich vor Erschöpfung in einen traumlosen Schlaf sank.

„Mavie, aufstehen! Du kommst sonst zu spät zur Schule“, tönte es mürrisch durch das Haus.

„Ja Mama, ich stehe gleich auf. Fünf Minuten noch“, gab ich in ähnlich grantiger Stimmung zurück.

Ich drehte mich noch einmal zur Seite, zog mir die Decke über den Kopf und schloss die Augen. Gefühlte drei Sekunden später stand meine Mutter neben mir. Sie zog mir die Bettdecke weg und stemmte streng die Ellbogen in die Hüfte.

„Jetzt ist es wirklich Zeit. Mit deinen siebzehn Jahren könntest du ruhig etwas mehr Verantwortung übernehmen. Ich bin nicht dafür zuständig, dich jeden Tag aus dem Bett zu schmeißen.“

Ich zog mir wieder einmal ihren Unmut zu, eigentlich sollte ich es mittlerweile besser wissen.

„Ja“, antwortete ich reumütig, damit sie mich in Ruhe ließ. Schwerfällig kroch ich aus meinem Bett. Meine Gliedmaßen fühlten sich wie Blei an.

„In zehn Minuten gibt es Frühstück.“ Zufrieden verzog sich meine Mama in die Küche.

Ich quälte mich in Richtung Badezimmer. Dort hantierte ich mit der Zahnseide, putzte mir die Zähne und versuchte, mein zerzaustes Haar zu bürsten und in eine angemessene Form zu bringen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen band ich es einfach zu einem Zopf. Nicht ohne mir zuvor den Haargummi schmerzhaft gegen die Finger zu schnalzen. Ich rieb mir die brennende Hand. Dann fuhr ich mit meinen Verschönerungsversuchen fort. Noch etwas Lipgloss und wasserfeste Wimperntusche aufgetragen, schon war ich zufriedener. Schließlich ging ich nur in die Schule, wo in der Früh sowieso keiner die Augen aufbekam. Wahrscheinlich würde es meinen Mitschülern nicht einmal auffallen, wenn jemand im Pyjama erschien. Diese verschlafene Bande machte unsere Lehrer oft rasend. Erst nach der großen Pause, um zehn Uhr, konnte man so richtig etwas mit unserer Klasse anfangen.

Ich machte mich auf den Weg zurück in mein Zimmer und steuerte auf den Kleiderschrank zu. Nachdem ich Jeans und einen violetten Pullover angezogen hatte, betrachtete ich mich kritisch im Spiegel. Ich drehte mich einmal nach links und gleich darauf nach rechts. Meine Haare sprangen mir abermals ins Auge, sie sahen an diesem Morgen wirklich unmöglich aus. Ursprünglich waren sie aschblond. Meine Freundin Lisa hatte sie mir vor geraumer Zeit aufgehellt. Nun war der Ansatz unschön herausgewachsen. Meine leichte Naturwelle machte mich oft wahnsinnig, weil die Haare nie so fielen, wie ich das wollte. Sie reichten mir fast bis zum Ellbogen, was einen leidigen Nachteil mit sich brachte: Ich hatte bis jetzt noch keinen Weg gefunden, die immer wiederkehrenden Verfilzungen zu verhindern. Da half meistens nur noch waschen und jede Menge Pflegebalsam, um die Vogelnester auf meinem Kopf zu beseitigen. Doch sie kehrten stets hartnäckig zurück.

Ansonsten war ich eher der Durchschnittstyp. Mein Körper war aufgrund meiner Volleyballleidenschaft gut trainiert. Dadurch war ich nicht ganz so schlank wie viele andere Mädchen in meiner Klasse. Die Muskeln ließen mich etwas breiter wirken. Mein Gesicht war ganz in Ordnung. Manchmal wünschte ich mir größere Augen, aber die blaugrüne Färbung meiner Iris war durchaus schön. Meine Nase war gerade, schmal und zierlich, aber meine Lippen könnten mehr Fülle vertragen. Deshalb betonte ich sie nie mit kräftigen Farben, sondern legte nur zarte Rosatöne auf. Aber wer war schon perfekt? Zumindest versuchte ich mir das immer wieder einzureden. Meistens gelang es mir auch.

„Mavie! Wenn du weiterhin so trödelst, verpasst du den Bus“, vernahm ich die genervte Mutterstimme in meinen Ohren.

„Komme schon!“, flötete ich gespielt freundlich, um das Muttertier nicht weiter zu verärgern.

Ich rannte die Treppe nach unten und schwang mich in die Küche. Ich gab meiner Mama einen Kuss auf die Wange, wie ich es in der Nacht bereits getan hatte. Das zeigte meistens Wirkung, denn ihrer Liebe konnte ich mir immer sicher sein. Man musste nur offenkundig daran appellieren.

„Womit habe ich das verdient?“

„Darf ich meine Lieblingsmutter nicht küssen?“

„Spuck es aus. Was willst du?“

Heute bekam sie aber auch alles mit. Sie kannte mich einfach zu gut.

„Könnte ich einen kleinen Zuschuss zum Taschengeld haben? Wir wollen nach dem Training Pizza essen gehen. Wir müssen den Sieg vom Wochenende feiern. Wir haben den Linzern den Volleyball gehörig vor die Füße geknallt.“

„Na gut, aber nur, wenn du jetzt endlich frühstückst und mir von deinem Albtraum erzählst.“

Beinahe hätte ich mich an dem ersten Bissen meiner Cornflakes verschluckt. Was sollte ich ihr bloß erzählen? Mit einem Schlag überkam mich die Erinnerung, der Schmerz saß immer noch tief in meiner Brust fest. Unmöglich konnte ich ihr die Wahrheit beichten. Ich würde sofort zu heulen anfangen.

Sie bemerkte mein Zögern. Der sorgenerfüllte Ausdruck war in ihr Gesicht zurückgekehrt. Wie sehr ich ihn hasste!

Bedrückt fragte sie: „So schlimm?“

„Ich habe von Papa geträumt“, log ich ihr ins Gesicht. Es war das Erste, was mir einfiel.

„Aber nicht ...“

„Nein, einfach nur davon, wie er früher mit mir im Garten tobte. Eigentlich war es kein Albtraum, es war schön. Aber ich weiß, dass man nicht in Träumen leben kann“, sagte ich mit Nachdruck.

„Oh.“ Ihr Blick verriet Verständnis.

Es tat mir im nächsten Moment schon leid, dass ich ihr eine Lüge aufgetischt hatte, aber es war die einzige Möglichkeit, dass sie mich in Ruhe ließ. Sie würde nicht weiterfragen. Es machte keinen Sinn, dieses Thema hatten wir Tausende Male stundenlang durchgekaut.

Schweigend trank sie ihren Kaffee. Ihr Blick war abwesend. Nun war sie in Gedanken bei meinem Vater. Sie vermisste ihn immer noch, nach all den Jahren. Aber das war eine Eigenschaft, die wir gemeinsam hatten. Die Vergangenheit loszulassen war nicht unsere Stärke. Wir sollten viel mehr gemeinsam nach vorne schauen, aber es fiel uns beiden nicht sonderlich leicht.

Schweigend kaute ich meine Cornflakes, die zwischen den Zähnen knirschten. Mama war beunruhigend still. Ich mochte meine Mutter. Sie machte ihren Job als Leittier dieser Familie recht gut. Nur wenn sie wütend wurde, musste man sich vor ihr in Acht nehmen, wenn man nicht Ziel eines Schreianfalls werden wollte. Die Schimpfwörter, die sie dann von sich gab, traute man ihr eigentlich gar nicht zu, wenn man sie nicht so gut kannte. Es war, als würde sie alle Benimmregeln, die sie selbst predigte, unkontrolliert über den Haufen werfen. Aber genauso schnell, wie sie explodierte, kühlte sie wieder ab. Außer man reizte sie zusätzlich, was nicht besonders ratsam war, denn sonst flog schon mal der eine oder andere Teller krachend zu Boden. Aber das war eher die Ausnahme. Doch sie erhob nie die Hand gegen mich.

Bei einem feuerspeienden Mutterdrachen trat ich grundsätzlich den Rückzug an. War er nach einer Abkühlphase zu einem schnurrenden Kätzchen geworden, ließ ich mich wieder blicken. Das funktionierte ganz gut. Dann konnte man alles von ihr haben, denn sie hasste ihre aufbrausende Art selbst. Jedes Mal erklärte sie mir nachher, wie sehr sie mich liebte und dass ich nichts für ihren Jähzorn könnte. Doch derartige Ausbrüche waren nicht die Regel, sie kamen zwei- oder dreimal im Monat vor, dazwischen war sie zwar launisch, aber durchaus friedfertig.

Ansonsten war meine Mama ganz hübsch, auch wenn sie Jahr für Jahr ein paar Kilos zugelegt hatte. Die blaugrünen Augen hatte ich von ihr geerbt, aber ihre Haare waren hellbraun und gerade. Oft beneidete ich sie darum. Sie trug sie kinnlang mit einem Pony, der ihre Augenbrauen bedeckte. In ihrem Gesicht zeichneten sich immer mehr Sorgenfalten ab, was aber für eine zweiundvierzigjährige, alleinerziehende Mutter wahrscheinlich normal war.

Ihr Kleidungsstil war für meinen Geschmack langweilig, alles, was sie trug, war grau, braun oder schwarz. Ich wollte ihr immer zu kräftigen Farben raten, war davon überzeugt, dass ihr ein intensives Weinrot oder ein leuchtendes Ultramarinblau durchaus stehen würde. Aber davon wollte sie nichts hören. Es war, als wollte sie unscheinbar wirken, um sich nicht mit der Männerwelt auseinandersetzen zu müssen. Seit mein Vater nicht mehr da war, war sie keine Beziehung mehr eingegangen.

Am schönsten fand ich ihren Vornamen, Veronika. Als Kind glaubte ich immer, sie wäre in Wirklichkeit eine Prinzessin, die ihr gut gehütetes Geheimnis aus Liebe zu meinem Papa geheim hielt und ihre wahre Identität vor allen verbergen musste, um nicht aufzufliegen. Nur weil ich den Namen Veronika mit etwas Besonderem und Einzigartigem verband. Sie erzählte mir einmal, dass Veronika die Siegbringende bedeutete, was mein kindliches Bild von der Prinzessinnenmama noch verstärkte. Ab da stellte ich sie mir als glücksbringenden Talisman des Königs vor, der durch die Liebe seiner Tochter in jedem Krieg den Sieg davontrug.

Meine Fantasie war grenzenlos, ich dachte mir zu allem und jedem Geschichten aus, auch zu unserem Nachnamen Brunner. Es war der Name meines Vaters, eine der letzten Erinnerungen an ihn. Ich stellte mir meinen Urururgroßvater vor, der mit seinem handwerklichen Geschick die wunderschönsten und kunstvollsten Brunnen gebaut hatte, die es je auf der Erde gab. Bis ihn alle nur noch Brunner nannten, weil die Schönheit seiner Werke Freude in ihr Leben brachte.

Ich blickte auf die Uhr. Scheiße, in zwei Minuten fuhr mein Bus. Ich sprang auf, fegte fast die leere Cornflakesschüssel vom Tisch und holte damit meine Mutter in die Gegenwart zurück. Sie eilte in die Küche, um das versprochene Geld zu holen, während ich meine Schuhe und meine Jacke hastig anzog.

Als sie mir „Schönen Tag!“ nachrief, war ich schon draußen.

Der Bus stand bereits an der Haltestelle. Ich winkte dem Fahrer zu, der lachend auf mich wartete.

„Hallo Mavie! Das ändert sich wohl nie, dass du auf den letzten Drücker das Haus verlässt.“

Halbherzig lächelte ich Stefan, den Buschauffeur, an und ließ mich auf einen der Sitze fallen, nachdem ich meine Tasche daneben hingeschleudert hatte.

In der Schule versank ich in einen Tagtraum, der Anblick des wunderschönen Zentauren ließ mich nicht los. Die Sehnsucht nach ihm war wie ein loderndes Feuer in meinem Herzen entfacht und würde nicht so schnell erlöschen, auch wenn ich es wollte. Ich musste einen Weg finden, zu ihm zurückzukehren.

„Au!“ Eine zusammengeknüllte Papierkugel traf mich mitten im Gesicht. „Was soll der Scheiß?“, protestierte ich.

Simon grinste mich frech an. Das konnte ich mir unmöglich gefallen lassen. Ich streckte ihm die Zunge heraus, nicht ahnend, dass unsere Lehrerin Frau Riegler bereits neben mir stand und mich argwöhnisch beobachtete. Ich zuckte zusammen, als sie mir die Hand auf die Schulter legte.

„Mavie, alles klar? Du bist so abwesend heute“, sagte sie in strengem, jedoch freundlichem Ton.

„Tut mir leid, ich bin müde. Ich habe schlecht geschlafen.“

Stolz bemerkte ich, dass ich nicht einmal gelogen hatte. Alles musste ich ja nun nicht hinausposaunen. Wer erzählt schon einem Lehrer seine Sorgen, noch dazu vor der ganzen Klasse?!

„Unaufmerksamkeit ist die eine Sache, wenn es nur vorübergehend ist. Aber fluchen und Zunge rausstrecken, diesem Alter solltest du entwachsen sein“, fuhr sie fort.

In der Klasse breitete sich ein allgemeines Gekicher aus. Frau Riegler, die übrigens unsere Klassenlehrerin war, verdrehte die Augen angesichts der unreifen Reaktion.

„Ich mag eure kindische Ader, aber in manchen Lebensbereichen kann ich das Verhalten eines Erwachsenen erwarten. Schließlich sind manche von euch schon volljährig“, wandte sie sich an die ganze Klasse und vergaß mich darüber.

Frau Riegler stand mittlerweile wieder an der Tafel und fuhr mit ihrem Englischunterricht fort. Es ging um das britische Schulsystem, was auf wenig Gegenliebe seitens der Schüler stieß.

Ich begann, in meinem Heft herumzukritzeln, malte einen gelben Stern. Da das auch nicht besser war, tat ich so, als würde ich dem Unterricht folgen. Die Lehrerin zeichnete gerade ein Diagramm, um uns den Stoff zu verdeutlichen.

„Welche Zeitverschwendung!“, schoss es mir durch den Kopf.

Es gab so viele spannendere Themen und normalerweise war Englisch bei Frau Riegler interessant. Ich verstand einfach nicht, warum wir das lernen mussten. Sollte ich einmal Kinder haben und mit diesen in Großbritannien leben, würde ich mich über das Schulsystem informieren. Ansonsten war es mir egal.

Trotzdem sah ich weiterhin zu, wie die Lehrerin die Kreide schwang. Sie war hübsch und ziemlich schlank für ihr Alter, ihr rotbraunes Haar trug sie immer zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Was ihre Kleidung betraf, bewies sie deutlich mehr Geschmack als meine Mutter, nicht zu jugendlich, um sich deutlich von uns abzuheben, und nicht zu altmodisch, als dass ich sie für meine Oma gehalten hätte. Im Großen und Ganzen war sie okay, auch wenn wir uns immer über ihre strenge Art beschwerten. Aber sie war gerecht, wir wussten schon, wofür die Zusatzaufgaben waren, die sie uns ab und zu aufbrummte. Grundsätzlich mochten wir sie.

Meine Wangen waren immer noch gerötet wegen der peinlichen Situation zuvor. Es war nicht Frau Rieglers Stil, uns wegen jeder Kleinigkeit zu bestrafen, sie kümmerte sich lieber sofort darum, dass wir gar nicht erst zu aufmüpfig wurden. Doch ihr Privatleben schien sie nicht auf die Reihe zu bringen, jeder wusste, wie sehr sie sich einen Mann und Kinder wünschte. Sie tat mir leid, denn mit ihren knapp über vierzig Lebensjahren war das wohl nicht mehr so leicht. Für uns war es von Vorteil, ich glaube, sie sah uns als eine Art Kinderersatz.

„Mavie, wenn ich dich noch einmal erwische, wie du träumst, kannst du mir beim Turnunterricht mit den Zehnjährigen assistieren. Sie könnten eine Lektion in Volleyball vertragen.“

„Entschuldigung“, stammelte ich verwirrt.

„Nein, ich habe eine bessere Idee.“ Frau Riegler schien einen Geistesblitz gehabt zu haben.

„Ja?“, fragte ich verhalten.

„Das ist eigentlich keine Zusatzaufgabe, sondern eine Chance für dich. Weil mir Herr Weberbauer erzählte, dass du sie nicht nutzen willst, verordne ich sie dir als Pflicht für das, was du heute in meinem Unterricht versäumt hast.“

„Von was sprechen Sie, wenn ich fragen darf?“

„Reden wir in der Pause darüber. Und jetzt pass auf, bevor ich dich zusätzlich noch zum Training einteile.“

Den Rest der Stunde zwang ich mich zuzuhören, ignorierte die Briefchen, die mir meine beste Freundin Lisa unter der Bank zuzustecken versuchte. Zerknirscht gab sie schließlich auf. Nach der Schule würde ich mir Zeit nehmen für ihr Anliegen, um es wiedergutzumachen.

Als alle aus der Klasse gestürmt waren, schlenderte ich zum Lehrerpult.

„Dein Deutschlehrer Herr Weberbauer erzählte mir von deinem Talent, Geschichten zu schreiben.“

„Jaaa?“, erwiderte ich fragend. Mir dämmerte, was nun kam. Es ging um diesen dämlichen Wettbewerb.

„Wieso möchtest du nicht am Schreibwettbewerb teilnehmen?“

„Wofür soll das gut sein?“ Eigentlich wollte ich in die Pause gehen. Unruhig trippelte ich von einem Fuß auf den anderen.

„Mavie, so etwas kann eine Chance sein. Wenn du Erfolg hast, dann öffnet sich vielleicht die Tür zu einer beruflichen Möglichkeit. Wer weiß, wofür du diese Chance einmal nutzen kannst und was die Zukunft für dich bringt.“

„Na gut“, gab ich klein bei, um endlich gehen zu können.

„Gutes Kind. Du musst nur einen Aufsatz schreiben über dieses Bild hier.“ Sie zeigte mir eine Broschüre des Wettbewerbs und tippte dabei auf ein Foto. Es zeigte eine schäbige, baufällige Hütte, die an einem Strand stand. Im Hintergrund ging die Sonne unter.

„Zu viel Idylle“, war mein erster Gedanke, den ich aber nicht laut aussprach.

„Du sollst dich an einen Rahmen zwischen fünfhundert und tausend Wörtern halten. Du darfst das Geschriebene vor der Klasse vortragen, um seine Qualität vorab beurteilen zu lassen. Ich bin gerne bereit, ein paar Minuten meines Unterrichts dafür herzugeben. Alles klar?“

„Ja“, murmelte ich mit dem Prospekt in der Hand.

Was blieb mir anderes übrig? Sie würde mich sonst nicht in Ruhe lassen.

„Dann kannst du jetzt gehen.“

Das ließ ich mir nicht zweimal sagen, vielleicht konnte ich doch noch mit Lisa ein paar Worte wechseln.

Geschafft kam ich nach dem Volleyballtraining und dem anschließenden Pizzaessen nach Hause. Trotz der Müdigkeit saß mir ein Lächeln im Gesicht. Nicht wegen der Ereignisse am Nachmittag, sondern weil ich mich nun endlich der Erinnerung an meinen Zentauren hingeben konnte. Die Stimmung im Volleyballteam zuvor war zwar fröhlich gewesen und ich hatte mich redlich bemüht, die ausgelassene Stimmung mitzutragen, aber je später die Stunde, umso mehr schien dieses alberne Getue hinter Sternenglanz und Sternenstaub zu verblassen. Mein Traum ließ mich nicht mehr los, kreiste beständig in meinen Gedanken herum. Inständig hoffte ich, heute Nacht zurückkehren zu dürfen.

Plötzlich stand ich vor unserem Reihenhaus, ohne zu wissen, wie ich den letzten halben Kilometer zurückgelegt hatte. Ich nahm die Details der Straße, die ich entlanggegangen war, um nach Hause zu kommen, nicht wahr, sondern fokussierte gebannt mein Elternhaus. Die dunkel gebeizte Holzverkleidung des oberen Stockwerkes, welche einen angenehmen Holzgeruch in mein Zimmer zauberte, wirkte in der Dämmerung fast erdrückend. Der Kontrast zum weiß gestrichenen Erdgeschoss war nie deutlicher als zu dieser Tageszeit. Das schwindende Sonnenlicht und der aufziehende Mondschein bewirkten diesen konträren Effekt.

Unser Haus war das letzte in der Straße, sodass wir neben dem kleinen Garten dahinter auch noch einen zwei Meter breiten Grasstreifen neben dem Gebäude unser Eigen nennen konnten. Daneben erstreckte sich ein kleiner Waldstreifen, in den ich mich als Kind gerne zurückgezogen hatte. Dort war ich Abenteurer, Pirat, Prinzessin oder Fee. Wonach mir eben gerade zumute war.

Da ich meinen Schlüssel wie so oft vergessen hatte, benutzte ich nun das Gartentor neben dem Haus, um zur Terrasse zu gelangen. Diese nahm ein Viertel des gesamten Gartens ein. Ich marschierte über das graue Granitpflaster. Im Wohnzimmer brannte Licht. Die Schiebetür stand offen – trotz des kalten Windes, der Anfang April durchaus üblich war. Kurz schaute ich zum Mond hinauf und sog die kühle, frische Nachtluft in meine Lungen. Es roch nach nassem Moos.

Ich ging hinein, schlüpfte aus meinen Schuhen und schloss die Tür. Meine Mutter lag schnarchend vor dem Fernseher. Grinsend musste ich an ihre Ermahnungen denken, endlich ins Bett zu gehen, wenn ich gähnend vor der Flimmerkiste saß. Ich schaltete den Apparat aus, deckte sie vorsichtig zu und begann, meine Trainingssachen wegzuräumen.

Wenig später saß ich geduscht und frisch angezogen auf meinem Bett. Der blumige Duft meines Duschgels hing mir angenehm in der Nase. Ich schaute auf mein Handy, das immer noch auf Lautlos wegen des Trainings gestellt war. Lisa hatte mich in der Zwischenzeit angerufen. Ich blickte auf die Uhr, halb neun, da konnte ich ohne schlechtes Gewissen zurückrufen.

„Mavie, was ist los mit dir?“, überrumpelte mich meine Freundin am anderen Ende.

„Was meinst du?“, fragte ich irritiert.

„Zuerst deine ungewohnte Abwesenheit in der Schule, dann deine Tatenlosigkeit beim Volleyball und zu guter Letzt deine Träumerei beim Pizzaessen?“

„Was meinst du mit Tatenlosigkeit?“ Ich war empört über ihre Vorwürfe, aber wenn ich darüber nachsann, musste ich zugeben, dass sie vielleicht doch recht hatte.

Doch Lisa redete schon weiter, ehe ich den Gedanken zu Ende bringen konnte. „Du bist nur herumgestanden, das passt gar nicht zu dir.“

„Ich weiß nicht, ich bin müde.“ Ich wusste, dass Ausflüchte bei Lisa nichts brachten, aber einen Versuch war es wert.

„Nein, nein, deine beste Freundin kannst du nicht belügen. Du bist verliebt!“, platzte es aus ihr heraus.

Warum hatte ich bloß zurückgerufen? Auf dieses Gespräch hatte ich wenig Lust. Lisa und ihre entsetzlichen Mutmaßungen!

Verwirrt fragte ich: „In wen denn?“

„Das wollte ich von dir wissen. Bitte, ich platze fast vor Neugierde.“

Wieder zur Besinnung gekommen erwiderte ich: „Nein, du irrst dich. Da ist nichts.“

„Dann möchte ich eine Erklärung für dein Verhalten heute. Und fang ja nicht wieder zu lügen an. Das funktioniert bei deiner Mutter, aber nicht bei mir.“

Schön langsam wurde ich ärgerlich. „Ich habe schlecht geschlafen. Lass mich in Ruhe.“

„Hallo?! Vergiss nicht, mit wem du sprichst. Ich wollte nur wissen, wie es dir geht.“

„Das ist nett, aber ich möchte jetzt schlafen“, beschwichtigte ich sie.

Hörbar enttäuscht gab sie klein bei. „Na gut, wir reden morgen. Irgendwann wirst du es schon ausspucken.“ Dann legte sie auf.