Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

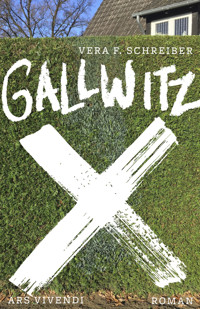

- Herausgeber: ars vivendi Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein hochaktueller, gesellschaftlich brisanter Roman über die Selbstradikalisierung eines Mannes, politische Brandstifter und das Ende einer Ehe Jana Gallwitz sieht einem entspannten Ruhestand entgegen. Nach einem lukrativem Auslandsjob freut sie sich auf Reisen und gemeinsame Unternehmungen mit ihrem Mann Hartmut. Der ist heimlich in eine rechtsradikale Parteieingetreten und hat ein Mandat übernommen. Mit Verschwörungstheorien, Hass und Hetze dominiert er den häuslichen Alltag. Ohnmächtig und zunehmend verbittert muss Jana zusehen, wie ihre Lebensplanung zerfällt und sie selbst sozial geächtet wird. Karl Niemetz, ihr ehemaliger Lehrer, zeigt ihr anhand seiner eigenen Biografie, dass empathielose Väter nicht als Ausrede für jedes Verhalten ihrer Söhne herhalten müssen. Mit zorniger Entschlossenheit fällt Jana Entscheidungen, die nicht nur ihr Leben von Grund auf verändern.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 290

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

VERA F. SCHREIBER legt nach langer Karriere im Technologiebereich ihren Debütroman vor. Bei ihren Recherchen zu Wissenschaftsfeindlichkeit, Verschwörungstheorien und Rechtsextremismus konnte sie sich auch auf Insiderwissen stützen.

Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (1. Auflage August 2024)

© 2024 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

www.arsvivendi.com

eISBN 978-3-7472-0640-9

PRÄAMBEL

Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, daß alle Menschen gleich erschaffen worden, daß sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freyheit und das Bestreben nach Glückseligkeit.

Diesen Satz von 1776 hatten sie im Geschichtsunterricht auswendig lernen müssen. Und auch jene Textstelle war besprochen worden, wonach die Erfahrung von jeher gezeigt habe, daß Menschen, so lang das Uebel noch zu ertragen ist, lieber leiden und dulden wollen, bevor sie

Verhältnisse umstoßen, zu denen sie gewöhnt sind.

Wenn also alle Menschen das Recht haben, nach Glück zu streben, überlegte sie: Gilt das auch für Menschen, die dann glücklich sind, wenn sie mutwillig das Glücksstreben anderer zunichtemachen? Wenn diese ihnen die Freiheit nehmen und das Leben vergällen? Und wann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem man nicht mehr leiden und dulden und das Übel ertragen muss, sondern das Recht hat, das Gewohnte umzustoßen und ein neues Glück in einem neuen Leben zu suchen, wenn nötig, auch mit drastischen Mitteln?

PROLOG

Jana Gallwitz geht die Fußgängerzone hinunter in Richtung Fluss. Obst- und Gemüsehändler bemühen sich um Kundschaft und präsentieren ihre Waren. Geputzte Kohlköpfe und polierte Äpfel werden zu Pyramiden aufgeschichtet, Feldsalat und Rucola mit Wasser bespritzt. Wer möchte, kann Ananas- oder Mangostückchen von einem Teller verkosten. Am türkischen Stand gibt es eine ansehnliche Palette aus marinierten Oliven, Peperoni, Artischockenherzen und eingelegten Garnelen, dazu Krautsalat, Zaziki, bunte Vorspeisen und Fladenbrot. Normalerweise findet der Wochenmarkt auf dem St.-Martins-Platz statt, aber wegen der Abstandsregeln hat die Stadtverwaltung die Verkaufszone bis in die angrenzenden Straßen ausgeweitet.

Janas Weg führt sie am geschlossenen Altstadt Kinopalast vorbei, in dem in den letzten fünfundzwanzig Jahren täglich wechselnd in der Matinee-Vorstellung The Rocky Horror Picture Show, The Blues Brothers oder Once Upon A Time In The West im Original liefen. Ein im Schaukasten vergilbter Charles Bronson mit Mundharmonika verschafft ihr ein virtuelles Hörerlebnis.

Auf dem Fluss streiten sich Enten um Brezenstücke, die ein Mädchen von der Steinbrücke wirft. Diese wird von Trödlern und fliegenden Händlern mit Beschlag belegt. Sie bieten Freundschaftsbänder, Räucherwerk und »hand-crafted« Indianerschmuck aus »925 Sterling Silver« und »genuine turquoise stones« an. Zwei Vietnamesen verkaufen Lederjacken und Nietengürtel.

Alle Fieranten und die meisten Passanten tragen Masken, auch die Polizeistreifen, die zu zweit unterwegs sind, Funkgeräte und Kameras sichtbar an der Uniform befestigt.

Gleich nach der Brücke biegt Jana Gallwitz in die Arkaden ein. Vom Wiener Café hat man einen guten Blick auf das gemächlich dahinfließende Wasser, in dem sich die Mittagssonne spiegelt.

Ein schöner Herbsttag – nicht zu hektisch, nicht zu melancholisch.

Ein Schild an der Glastür weist auf die Maskenpflicht hin. Sie nimmt eine FFP2-Maske aus der Handtasche, setzt sie auf und betritt das Café. Ihr Lieblingsplatz direkt am Fenster ist frei. Sie zieht die Wildlederjacke aus und hängt sie über die Stuhllehne. Beim Abnehmen der Maske verfängt sich ein Brillenbügel im Gummiband.

»Herrschaftszeiten«, schimpft sie, während sie die Teile entwirrt.

»Guten Tag, Frau Doktor. Lange nicht mehr gesehen.« Der große schlanke Kellner tritt an ihren Tisch. Er trägt seine Dienstkleidung, weißes Hemd, schwarze Hose, eng anliegende schwarze Weste. Über dem linken Arm hängt eine gestärkte Serviette. Die schwarzen Haare sind kurz geschnitten mit exaktem Linksscheitel.

»Hallo, Ivo. Wie geht’s? Warst du im Urlaub?«

»Ja. Bei den Großeltern in Dubrovnik.«

»Und – alles gut?«

»Die ganze Familie war da. Die Eltern aus Köln, der Bruder aus Graz. Auch mit Frau und Kindern. Ein Glück, dass wir endlich wieder reisen konnten. Wer weiß, ob das im Herbst so bleibt. Die Oma hat andauernd gekocht. Schauen Sie, wie ich zugenommen habe.« Er macht ein Hohlkreuz und lässt die Hand über der Körpermitte kreisen.

Jana lacht. »Hör auf zu kokettieren, Ivo. Ich seh nichts. Seit wann bist du zurück?«

»Seit letzter Woche. Unsere Kleine ist in die Schule gekommen.«

»Was? Schon? In welche geht sie denn?«

»In die Adam-Ries-Schule. Gleich da drüben. Alisa kommt immer nach dem Unterricht hierher, und wir gehen zusammen nach Hause.«

»Gefällt’s ihr?«

»Und wie!« Ivo strahlt. »Sie möchte am liebsten auch samstags und sonntags in ihre Klasse. Die Karte, Frau Doktor, oder ein kleiner Brauner wie immer?«

»Nein, Ivo. Heute mal was anderes. Was tut ihr eigentlich in den Fiaker?«

»Was Sie wünschen. Rum oder Sliwowitz.«

»Geht auch ein doppelter Cognac?«

»Aber gern. Ein besonderer Anlass?«

»Könnte man so sagen.«

Die U-Bahn fährt in den Bahnhof Klinikum West ein. Die Türen öffnen sich. Jana steigt aus und folgt dem Wegweiser mit dem roten Kreuz. Sie nimmt die Rolltreppe und geht an den wartenden Taxis vorbei zum Besuchereingang. Ein Dutzend Personen steht in einer Schlange. Manche tippen auf dem Smartphone herum, andere telefonieren.

»So ein Schwachsinn!«, echauffiert sich ein Zwei-Zentner-Mann in einem verschlissenen Trachtenjanker, an dessen rechtem Ärmel der mittlere von drei Hornknöpfen fehlt. »Jetzt darfst du nicht mehr in Begleitung da rein. Und nur noch eine Stunde am Tag.« Er zerrt sich die Maske unters Kinn, um an seiner Zigarette zu ziehen.

Langsam geht es vorwärts. Nach einer ersten Glastür trifft Jana auf zwei kräftige Männer in schwarzen Hosen und Pullovern. Auf den neongelben Westen steht Security. Einer hat sich links postiert, der andere rechts neben einem Stehpult mit Schreibunterlage.

»Personen mit ausgefüllten Besucherscheinen zu mir, bitte«, ruft der Linke.

Inzwischen ist nur noch eine ältere korpulente Dame vor Jana.

Die Dame gibt dem Sicherheitsmann ihre Unterlagen.

»Bitte noch den Besucherschein.«

»Den was?«

»Den Besucherschein.«

»Hab ich nicht.«

»Dann müssen Sie ihn noch ausfüllen. Bei meinem Kollegen rechts, bitte.«

Unwillig wechselt die Frau auf die andere Seite und drängt sich in die Schlange, begleitet vom Murren der dort Anstehenden.

Jana zeigt dem Mann ihren Ausweis und das PCR-Testergebnis vom Vormittag.

»Impfnachweis?«

Sie öffnet die CovPass-App und hält ihm das Handy hin.

»Zu wem wollen Sie?«

»Hartmut Gallwitz, vierter Stock.«

»Sie kennen den Weg?«

Sie überquert den freien Platz zwischen den Klinikgebäuden. Auf den Metallbänken sitzen Männer in längs gestreiften Bademänteln und rauchen. Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht an der rechten Seite vorbei zur Notaufnahme.

Die Tür zum Robert-Koch-Haus öffnet sich automatisch. Die Absätze ihrer Pumps klacken auf den Granitfliesen. Der Wartebereich in der Information ist fast menschenleer. Derzeit geschlossen steht auf einem Schild vor dem Zeitungskiosk. In der Cafeteria machen Schwestern und Pfleger Pause. Sie sehen müde aus. Langsam geht Jana zum Treppenaufgang. Ein junger Mann mit dunklem Teint und grünem Kittel schiebt ein Patientenbett an ihr vorbei. Die Person auf dem Bett stöhnt mit geschlossenen Augen. Alle Besucheraufzüge sind gesperrt.

Zwei Krankenschwestern kommen die Treppen herunter und unterhalten sich. Polnisch, erkennt Jana. Genauso hatte es sich angehört, wenn ihre Kollegin Dorota bei der European Medicines Agency mit ihrer Schwester in Krakau telefonierte.

Auf der vierten Etage angekommen, ist sie außer Atem. Ihre Brille ist angelaufen. Sie bleibt stehen und lüftet die Mund-Nase-Bedeckung. Dann drückt sie auf den Klingelknopf neben der Tür. Hinter dem Glas sieht sie vermummte Gestalten umhereilen. Türkise Kittel, blaue Gummihandschuhe, Hauben, Schutzbrillen und FFP3-Masken. Niemand nimmt Notiz von ihr. Sie klingelt nochmals. Schließlich kommt eine rundliche Krankenschwester herbei.

»Ja, bitte?«, knarzt es aus der Gegensprechanlage.

»Jana Gallwitz. Ich habe einen Termin mit Doktor Söllner.«

»Sie müssen durch die Schleuse.«

Die Schwester betätigt einen Taster. Eine Tür auf der rechten Seite öffnet sich. Jana tritt in den Raum und desinfiziert sich die Hände. Sie hängt ihre Jacke an den Haken, zieht Jeans und Pullover aus und legt sie auf den Hocker. In einem Regal liegen Päckchen mit Einmalkleidung. Sie nimmt eines der Größe S und reißt die Folie auf, schlüpft in den weißen Overall, zieht einen blauen Kittel über und verknotet die Bänder oberhalb der Taille. Die Pumps legt sie ab und schiebt die Plastiküberschuhe über die Strümpfe. Die FFP2-Maske tauscht sie gegen eine FFP3 aus und setzt den Gesichtsschild auf. Zwei paar Handschuhe übereinander komplettieren die Schutzausrüstung.

Durch die gegenüberliegende Tür gelangt sie auf die Intensivstation.

Ein Instrumentenwagen wird an ihr vorbeigerollt. Die Kabinen links und rechts sind belegt. Überall Monitore, auf denen Zahlen aufleuchten oder Kurven über den Bildschirm huschen. Ein Konzert von Pieptönen. Über einer der Kabinen beginnt ein rotes Licht zu blinken, zugleich wird akustisch Alarm ausgelöst. Zwei Stationsmitarbeiter hasten herbei und beschäftigen sich mit der Gestalt unter dem weißen Laken – konzentriert, routiniert, irgendwie auch erschöpft. Kein Zweifel, hier geht es um Leben oder Tod.

›Alien‹, denkt Jana. ›Aufbruch nach Pandora.‹

Sie bleibt vor der vorletzten Kabine auf der rechten Seite des Ganges stehen. Die Person auf dem Intensivbett liegt auf dem Rücken.

›Jetzt sieht er aus wie seine Leibspeise‹, fällt ihr ein beim Anblick von Kopf, Armen und Beinen, die unter dem Tuch hervorragen.

›Wie eine Presswurst vom Metzger Reinhard.‹ Von dem Körper führen zwei dicke rote Schläuche zu einer Anordnung aus Zylindern, Gasflaschen, Manometern, Pumpen und Monitoren. Ein Beutel mit gelber Flüssigkeit ist an einer Strebe unterhalb der Liegefläche befestigt. Am aufgequollenen Mittelfinger klemmt der Sauerstoffsensor. Am Rollgestell neben dem Bett hängen drei Infusionstropfer und entleeren ihre Inhalte in die Venen des Patienten.

Der Arzt in der Kabine löst eine Klemme, bevor er langsam an die Trennscheibe mit der Gegensprechanlage kommt.

»Guten Tag, Frau Gallwitz.«

»Guten Tag, Herr Doktor.« Jana Gallwitz lässt ihren Blick über den verkabelten Kranken gleiten. Dann sieht sie dem Arzt direkt in die Augen.

»Was Neues?«

»Leider nein. Alle Tests zeigen keinerlei Verbesserung. Mit einer Wiederaufnahme der Spontanatmung ist nicht zu rechnen. Die Hirnschädigungen durch die Blutgerinnsel sind definitiv irreversibel. Es tut mir leid.«

›Da liegst du nun, Hartmut Gallwitz. Als naives Versuchskaninchen hast du mich beschimpft, weil ich mich impfen ließ. Und stirbst jetzt an einer Krankheit, die es gar nicht gibt. An einem Fake, ausgedacht von Wissenschaftlern, um der Pharmaindustrie Milliarden zuzuschanzen, und von der Verbrecherregierung, um uns zu knechten. Mein Ehemann – ein Opfer seiner Plandemie. Zerfressen vom braunen Virus, das auch mich fast umgebracht hätte.‹

Der Arzt schaut sie fragend an. Sie hält dem Blick stand.

»Sie kennen die Patientenverfügung«, sagt sie mit fester Stimme. Der Arzt schweigt.

»Schalten Sie ihn ab.«

»Sind Sie sicher?«

»Ja.«

Draußen zieht sich Jana die Maske vom Gesicht und atmet tief die milde Herbstluft ein. Sie nimmt ihr Handy und schaut im Postfach nach neuen Eingängen. Nichts. Dann schreibt sie eine WhatsApp: Das war’s. Ich fahr jetzt heim und erledige das Nötigste. Wir sehen uns am Wochenende.

Hinter ihr gibt es plötzlich einen Tumult.

»Lass mich durch, Mann!«

Jana dreht sich um. Am Klinikeingang legt sich eine Dünne um die fünfzig mit dem Security-Mann an. Sie hat dunkelrote schulterlange Locken. Ihr schwarzer knöchellanger Filzrock, die weiße Folklorebluse und die bestickte grüne Miederweste lassen sie aussehen wie die Frontfrau von Thorfeuer.

»Zeigen Sie mir Ihren Impfnachweis, einen tagesaktuellen negativen Coronatest und die Besuchsberechtigung.«

»Ich bin Lebensgefährtin von Patient auf Intensivstation. Ich muss zu ihm«, ruft die Frau.

»Ohne Impfnachweis, Test und Besuchsberechtigung kommen Sie hier nicht durch.«

»Das wir werden sehen. Sofort du holst deine Vorgesetzten, Mister Atatürk!«

»Der Vorgesetzte steht vor Ihnen.«

Die Rothaarige will sich an ihm vorbeidrängen, wird aber vom zweiten Wachmann aufgehalten und lässt sich bühnenreif zu Boden fallen.

»Rührt mich nicht an, Dreckskanaken. Idi k tschortu, mersawetz«, keift sie.

Jana tritt näher und beugt sich zu der Frau hinunter, die gerade versucht, dem Sicherheitsmann in die Hand zu beißen.

»Guten Tag, Bogdana. Schön, Sie hier zu sehen.« Dann wendet sie sich an den Eingangskontrolleur.

»Ach, bitte. Könnten Sie nicht eine Ausnahme machen und Frau Petrowskaja rauflassen? Mein Mann wartet schon auf sie.«

»Suka antifa!«, tönt es von unten.

Jana wendet sich ab. Sie beschließt, zu Fuß zum Heinrich-Böll-Platz zu gehen, um die Straßenbahn stadtauswärts zu nehmen. Die frische Luft wird ihr guttun.

Im Garten vor dem Sandsteinhaus der Familie Gallwitz hängen nur noch wenige reife Äpfel an den Bäumen. Die übrigen liegen auf der Erde, halb verfault und von Wespen und Vögeln angefressen. Der heiße, trockene Sommer hat dem Apfelwickler ideale Lebens- und Fortpflanzungsbedingungen beschert. Die verwitterten Fensterrahmen und die Pfosten der Verandaüberdachung müssten neu gestrichen werden. Im Regenfass ist kaum Wasser, und die Eichendauben sind undicht geworden.

›Hier ist in allem der Wurm drin‹, denkt Jana. Sie schließt auf. Durch die nach Westen gerichtete Terrassentüre scheint die Sonne. Mit einem Glas Johannisbeerschorle geht sie nach oben in ihr Arbeitszimmer und nimmt die längst vorbereitete Liste aus der Schreibtischschublade. Sie greift zum Telefon und wählt die Nummer, die unter #1: Beerdigungsinstitut Friede aufgeführt ist. Da der Anschluss belegt ist, wählt sie die nächste Nummer: #2: Notariat Dr. Meier-Lohr, Berliner Testament.

ERSTER TEIL

1

Weihnachten 1958

Das Drama des hintangestellten Kindes begann für Hartmut Gallwitz am zweiten Weihnachtsfeiertag. Seine Mutter kam von der Entbindungsstation zurück und brachte ein Brüderlein mit. Hartmut war vier Jahre alt; der Kleine sollte Siegfried heißen. Der Vater war am Vormittag noch schnell mit Axt und Säge in den Wald gefahren und hatte eine krumme Fichte geholt. Er stellte das Bäumchen in einen Blumentopf mit Schottersteinen aus dem Garten und diesen auf einen Suppenteller. Dann goss er mit einer Bierflasche Wasser über den Schotter. Als Weihnachts- oder Begrüßungsdekoration warf er eine rosa Luftschlange vom letzten Kinderfasching über die Zweige. Hartmut staunte, denn dieser Christbaum sah ganz anders aus als der im Kindergarten oder die in den Schaufenstern der Kauf-häuser. Keine Kerzen, keine Kugeln, kein Lametta.

Klein Siegfried wurde in den alten Stubenwagen gelegt und zum Baum geschoben. Er begann zu plärren und fuchtelte mit den Armen. »Warum schreit der jetzt?«, fragte der Vater. »Hat er Hunger oder Blähungen?« Die Mutter antwortete nicht, sondern gab dem Kind ihren Zeigefinger zum Festhalten.

Es dauerte nicht lange, bis Oma und Opa vorbeischauten. Hart-mut stellte sich an den Wagen und zeigte stolz auf seinen Bruder. »Er heißt Siegfried«, sagte er. Sein Vater packte ihn am Hemdkragen und zog ihn zurück. »Lass mal die Großen ran, Kurzer. Die wollen ihn auch anschauen.« Die Großen hatten dicke Hintern und Bäuche. Hartmut konnte nichts mehr sehen. Niedergedrückt ging er in sein Zimmer, holte die Schachtel mit den Zinnsoldaten unter dem Bett hervor und kippte den Inhalt auf den Spieltisch. Er stellte ein Pelo-ton aus sieben Füsilieren zusammen, die mit angelegten Flinten auf einen Mann zielten. »Peng!«, rief er und gab dem Exekutierten einen Schubs. »Toter Papa.«

Hartmut Gallwitz blieb ein schmächtiges Kind. Wenn Turnlehrer Vogler in der Grundschule zu Beginn der allwöchentlichen Leibeserziehung die dreiundzwanzig Jungen der Größe nach antreten ließ, stand Hartmut als Vorletzter in der Reihe. Nur Paul Schmied war kleiner.

An Heiner Vogler war alles grau. Trainingsanzug, Turnschuhe, Haarkranz und Gesichtsfarbe. Auch der Lederhandschuh, den er an der Unterarmprothese trug. Seine linke Hand hatte er am Omaha Beach verloren, als er und seine Kameraden 1944 die Landung der US-Truppen in der Normandie verhindern sollten. Am Handgelenk der Rechten hatte er einen Lederriemen befestigt, den zu fürchten nicht nur Hartmut Gallwitz gelernt hatte. Schaffte ein Schüler die zehn Liegestütze nicht, ohne abzusetzen, oder landete er nach dem Sprung über den Kasten nicht auf beiden Füßen, bekam er ihn zu spüren.

»Reißt euch zusammen, ihr Waschlappen! Sonst zieh ich euch die Hammelbeine lang, dass ihr vierzehn Tage rückwärtsgeht«, war einer von Voglers Lieblingssprüchen.

Fast genauso schlimm war Dr. Rätke, die matronenhafte Schul-zahnärztin. Zweimal im Jahr überprüfte sie in der Aula die Zahnge-sundheit und ließ die Klasse, ebenfalls der Größe nach, Aufstellung nehmen. Ohne den Holzspatel zu wechseln, drückte sie jedem die Zunge nach unten und kontrollierte ausgiebig die Gebisse. Hartmut bekam regelmäßig einen Würgereiz und die immer gleiche Dia-gnose.

»Lauter Löcher und schwarze Stummel. Isst du nur Mohrenköpfe und Bonbons? Oder habt ihr keine Zahnbürste zu Hause?« Die anderen feixten. Hartmut war sich keiner Schuld bewusst. Er putzte täglich zweimal die Zähne, und übermäßig viele Süßigkeiten gab es in der Familie Gallwitz auch nicht. Wahrscheinlich war es die genetische Disposition mütterlicherseits, die ihm ein Gebiss beschert hatte, das nur den Zahnarzt glücklich machte.

Überhaupt war die Schule insgesamt für ihn kein Ort ungetrübter Freude. In der Grundschule galt er als zu verspielt.

»Wir hätten ihn einfach noch ein Jahr zurückstellen müssen«, klagte Mutter Hildegard regelmäßig, wenn Wilhelm Gallwitz die Stirn über die schulischen Leistungen seines Sohnes runzelte und lospolterte.

»Quatsch. Du verzärtelst den Buben«, lautete seine Standardantwort. »Der Kurze muss einfach mehr rangenommen werden. Ab sofort kriegt er von mir Nachhilfe.«

Hildegard Gallwitz wusste, dass das eine leere Drohung war. Ihr Mann war technischer Vertriebsleiter für Textilmaschinen. Die Anlagen, die sein Arbeitgeber entwickelte und herstellte, wurden in alle Welt exportiert. Für Projektierungen und Verkaufsgespräche war Hartmuts Vater oft und viel unterwegs, in Asien, Osteuropa, Nordund Südamerika. Nur wenn ein Angebot für Afrika zu bearbeiten war, meldete er sich krank oder bestand darauf, dass ein Nachwuchs-mitarbeiter in seinem Team auch einmal »Auslandserfahrungen« sammelte.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Wilhelm Gallwitz Zeit für die Hausaufgabenbetreuung von Hartmut finden würde, war somit gleich null. Rechnen oder Sachkunde waren weniger das Problem des Jungen. Schlechte Noten hagelte es meist in Deutsch. Hartmut machte immer wieder die gleichen Rechtschreibfehler; er wusste nie, wann es »das« oder »daß« heißen musste, und »seit« und »seid« verwechselte er ständig. Kommaregeln waren ihm ein Rätsel.

»So schafft er es nie aufs Gymnasium«, knurrte der Vater, als die muttersprachlichen Fähigkeiten seines Sohnes im Jahreszeugnis einmal mehr mit »mangelhaft« bewertet wurden.

»Außerdem eine Vier in Musik. Wofür bezahle ich eigentlich die Klavierlehrerin?«

»Dann bezahl sie halt nicht, Papa«, klang es aus dem Korridor.

»Sag der Frau Apfel einfach, dass sie nicht mehr kommen braucht.«

»Du hältst die Klappe, Junior. Das hast du nicht zu bestimmen!«, wurde zurückgebellt.

Die Unterweisungen an dem schwarzen Familienerbstück waren Hartmut ein Graus. Seine Füße reichten kaum bis zu den Pedalen, Noten in Tastenkombinationen und Melodien umzusetzen fand er langweilig, und die Klangfolgen mit dem Ticken des Metronoms zu synchronisieren gelang ihm allenfalls per Zufall.

Hartmut spielte lieber draußen mit den Nachbarskindern. Seinen Bruder nahm er nicht mit. »Du bist noch zu klein für unsere Spiele«, beschied er ihn. Als Siegfried einmal darauf bestand, mitzukommen, gab Hartmut ihm eine Ohrfeige und ließ ihn greinend stehen. Inzwischen hatte er Wege gefunden, bei Wettbewerben nicht immer Letzter zu sein. Einmal hatten sie einen Lutscher am Ast eines Baumes in der Grünanlage der Wohnsiedlung aufgehängt. Zu fünft waren sie dann zum Geländer eines Kellerabgangs gegangen.

»Alle hier aufstellen«, hatte Dieter befohlen. Er war zwar ein halbes Jahr jünger, dafür aber einen halben Kopf größer als Hartmut und Anführer der Nachbarschaftsclique.

»Wer zuerst dort ist, bekommt den Lolli. Auf die Plätze – fertig – los!«

Alle fünf stürmten davon. Hartmut bog ums Eck und schnappte sich an der Hauswand sein Fahrrad. Er sprang auf, überholte die vier und zupfte den Lutscher vom Ast. Er riss das Zellophan herunter und steckte ihn sich in den Mund.

»Hey, das gilt nicht! Beschiss! Gib sofort den Lutscher her, Fiesi«, protestierten die anderen.

Erstaunlicherweise taten dergleichen Schwindeleien der Freundschaft von Hartmut und Dieter keinen Abbruch. Ständig steckten sie die Köpfe zusammen, streunten durch die Gegend. Sie schürten Lagerfeuer und klauten Kartoffeln von den nahe gelegenen Äckern.

Wilhelm Gallwitz’ Prophezeiung traf ein. Hartmut schaffte es nicht aufs Gymnasium, auch nicht nach der fünften Klasse in der Hauptschule. Außer Deutsch war Englisch der Stolperstein. Vokabeln und Grammatik wollten einfach nicht in seinen Kopf, mit der Aussprache war er heillos überfordert. Mutter Hildegard gab ihr Bestes, aber da sie selbst nur acht Klassen Volksschule hatte, waren ihre Möglich-keiten begrenzt. Immerhin gelang Hartmut nach der Sechsten der Wechsel in die Realschule. Mit Ach und Krach und externer Aufgabenüberwachung erreichte er das Klassenziel – bis in der Achten pubertäre Wurstigkeit und außerschulische Interessen zu zweimal

»mangelhaft« im Jahreszeugnis führten.

Am Abend der Zeugnisausgabe zitierte der Vater seine beiden Söhne ins Wohnzimmer. Er ließ sie ihre Zeugnisse nebeneinander auf den Tisch legen.

»Was steht hier für Deutsch?«, wollte er von Hartmut wissen.

»Das siehst du doch«, gab der zurück.

»Lies vor, laut!«, befahl der Vater und gab seinem Sohn einen aufmunternden Schlag auf den Hinterkopf.

»›Mangelhaft‹«, knurrte Hartmut widerwillig.

»Laut, hab ich gesagt!« Nächster Schlag.

»›Man-gel-haft!‹«, brüllte Hartmut.

»Ganz genau!«, bestätigte der Vater. »Und was steht hier in Siegfrieds Zeugnis für Deutsch, hm?« Wilhelm Gallwitz klopfte mit dem Zeigefinger aufs Papier.

Vor Wut und Trotz brachte Hartmut keinen Laut hervor.

»›Sehr gut‹, steht hier!«, tobte der Vater. »Und da, bei Heimat- und Sachkunde: ›sehr gut‹. Und bei Rechnen auch! Sogar bei Religion und Turnen: ›sehr gut‹!«

Hartmut liefen die Tränen übers Gesicht. Er stürmte aus dem Raum und knallte die Tür zu. Im Kinderzimmer zertrat er Siegfrieds auf dem Fußboden ausgelegte Modelleisenbahn und kickte die Trümmer unter die Betten. Aus Brüdern wurden endgültig Feinde, lebenslang.

Einen Vorteil hatte die »Ehrenrunde«: Hartmut kam in die Klasse, die sein Freund Dieter besuchte. Der war inzwischen fast eins achtzig groß und hatte ein breites Kreuz. Der ideale Bodyguard für Hartmut. Dieter war es auch, der Hartmut in den Kajakverein mitnahm, welcher unten am Fluss sein Vereinsgelände hatte.

»Kajakverein? Willst du zu den Eskimos? Oder als Winnetou auf dem Kanal rumpaddeln?«, hatte Wilhelm Gallwitz gehöhnt, als Hartmut ihm das Aufnahmeformular hingehalten hatte. »Nix da. Du gehst in den Reitclub. Die Kavallerie war immer die Elite des deutschen Heeres. Außerdem ist Reiten gut für die Haltung. Und viele einflussreiche Leute mit Geld sind dort Mitglied. Auch die Töchter vom Apotheker haben ihre Pferde im Tattersall.«

Doch nach energischer Intervention der Mutter und als Gegenleistung für Hartmuts hochheiliges Versprechen, die Mittlere Reife zu schaffen, hatte Wilhelm Gallwitz schließlich zähneknirschend unterschrieben.

2

Mit dreizehn beschlossen Dieter, Hartmut und Gerhard vom berüchtigten Ortsteil »Ziegelanger«, eine Bande zu gründen. Der Schwarz-Weiß-Film Im Zeichen des Zorro hatte sie schwer beeindruckt. Es handelte sich zwar um einen alten Hollywood-Schinken, aber der Schönling Tyrone Power als kalifornischer Robin Hood mit verwe-genem Oberlippenbart begeisterte sie. Don Diego Vega, adeligen Geblüts, der sich als schwarzer Mann mit Maske für die geknechteten Bauern einsetzte und seinen Gegnern mit scharfem Degen ein Z in die Stirn fetzte, bot den Jungs auf ihrer Suche nach hehren Idolen ein hohes Identifikationspotenzial.

»Ja, völlig klar«, gab Dieter die Linie vor, »wir sind hier nicht in Amerika. Aber vielleicht könnten wir auch bei uns etwas für die Armen und Unterdrückten tun.«

»Genau«, stimmte Gerhard ein. »Wir könnten doch beispielsweise für die Oma Hertrich einkaufen gehen. Und ihren Müll runtertragen.«

»Oder dem alten Doktor Lutz seinen Dackel Gassi führen. Der kann ja schon fast nimmer laufen«, wusste Hartmut.

»Wer jetzt?«, fuhr Dieter mit kalter Logik dazwischen.

»Der Hund«, sagte Hartmut. »Und der Doktor.«

»Und Fechten müssen wir lernen«, mahnte Gerhard an. »Aber wo kriegen wir Degen her?«

»Vom Nickl Deuerling«, antwortete Dieter so prompt, als hätte er die Frage längst vorausgesehen und für sich beantwortet. »Der hat Lötstangen aus Kupferblech. Dem sagen wir, dass wir ein Modell-U-Boot bauen und ein paar Teile zusammenlöten müssen.«

Nikolaus Deuerling hatte eine Flaschnerei und in so gut wie jedem Haushalt des Viertels schon einmal irgendetwas installiert oder repa-riert. Er kannte die Jungen von klein auf und schenkte ihnen drei der rotgolden glänzenden Stangen.

In der Veste Marienberg gab es Kasematten, riesige leer stehende Hallen, in denen »der Hitler« noch gegen Ende des Krieges Ersatzteile für die Me-109 produzieren wollte, angeblich. Die eisernen Zugangstore waren vermutlich gestohlen worden, und außer dem durch die Schießscharten einfallenden Tageslicht gab es keine Beleuchtung. Die ideale Arena für ein heimliches Fechttraining.

Das Metall der Lötstangen war so weich, dass man ein Ende problemlos u-förmig zu einem Griff umbiegen konnte. Allerdings war es auch so weich, dass sich der »Degen« bei einem Stoß oder Schlag sofort verbog oder gar abknickte, was nicht nur ein ästhetisches Problem darstellte. Zorros Jünger gaben schnell auf, weil sie das dauernde Zurechtbiegen ihrer Waffen unwürdig fanden.

Eine Woche später war das Problem gelöst. Zorro, der Fuchs, sollte in Kalifornien weiter nach dem Rechten sehen. »Wir nennen uns

›Kellerwald-Bande‹«, schlug Dieter vor. Er verzichtete darauf, für sich und seine Mannen ein moralisches Konzept zu definieren. Die Bande sollte ihre Legitimation aus sich selbst beziehen.

Der Kellerwald bestand aus Fichten, Kiefern und Buchen und erstreckte sich zwischen der Wohnsiedlung und dem Standortübungsplatz der Amerikaner. Sein Boden war sandig, kreuz und quer von zahlreichen schmalen Pfaden durchzogen und mit Gräben und Kuhlen durchsetzt. Für Kinder und Jugendliche war er ein Abenteuerland. Baumhäuser aus alten Brettern, Tipis aus Holzlatten und Plastikplanen, Unterstände mit Dächern aus verflochtenen Ästen und Zweigen. Der ideale Ort für »Räuber-und-Schander«-Spiele oder Indianerrituale, einschließlich des Rauchens von selbst gefertigten »Friedenspfeifen« mit ausgehöhlten Kastanienhälften als Kopf und einem Strohhalm als Stiel. Dieter, Bandenchef von eigenen Gnaden, sorgte für den Tabak: kalte Zigarrenstummel seines Großvaters. Sie schmeckten grauenhaft, aber einen Indianer schrecken weder Husten noch Durchfall oder Erbrechen, und auch Banditen sind hart im Nehmen.

»Wer bei uns mitmachen will, muss Blutsbrüderschaft schwören«, fuhr Dieter fort.

»Warum?«, fragte Hartmut.

»Weil sich das so gehört für eine Bande«, behauptete Dieter kurz angebunden. »Und jeder muss eine Mutprobe bestehen.«

»Unbedingt«, beeilte sich Hartmut beizupflichten.

»Wir machen natürlich auch eine«, stellte Dieter mit größtmöglicher Selbstverständlichkeit fest. »Damit die anderen nicht sagen können, wir drücken uns.«

Davon war Hartmut weniger begeistert, getraute sich aber nicht zu widersprechen und stocherte im Ameisenhaufen herum.

Dieter verschränkte die Arme vor der Brust, warf den Kopf in den Nacken und ließ den Blick durch die Reihe der Bäume in eine Ferne schweifen, die nur er sah. Er hatte schon eine klare Vorstellung, wie er seinen Heldenmut geschichtsträchtig unter Beweis stellen würde.

»Ich fange an und nehme das Dohlennest an der Festungsmauer aus.«

Dieters Darbietung verlief tatsächlich beeindruckend. Barfuß kletterte er auf den Buckelquadern die Kante der über zwanzig Meter hohen Mauer hinauf bis zum steinernen Wachhäuschen. Etwas unterhalb hatten Wind und Wetter einen Spalt ausgewaschen, in dem jedes Jahr ein Dohlenpaar nistete. Es gelang Dieter trotz der Gegenwehr der Dohlenmutter, zwei Eier aus dem Nest zu nehmen. Beim Versuch, sie in die Hosentasche zu stecken, entglitten sie ihm, kullerten über die Sandsteine und zerbrachen. Zwar schaffte Dieter den Abstieg, ohne nach unten zu schauen, wurde aber am Fuß der Mauer von einer Polizeistreife empfangen, die ihn zu Hause ablieferte, was damals schmerzhafte Konsequenzen hatte.

Zwei Wochen später skizzierte Dieter in seiner Funktion als Bandenchef seinem Stellvertreter Gerhard, wie er sich dessen Mutprobe vorstellte. Er solle dem Wolfshund Pauli, der droben auf dem Schwedenhof an der Kette lag, seinen Fressnapf wegnehmen. »Du besorgst dir einen Knochen und schmeißt den in Richtung Garagen. Pauli wetzt hin, du greifst dir den Napf, bringst ihn her, und das war’s schon.« Das war es dann aber doch nicht. Pauli hatte Gerhards pantomimischen Ansatz drei Sekunden lang verfolgt. Dann war er wie der Blitz aus seiner Hütte geschossen, hatte Gerhard in die Wade gebissen und umgeworfen, sich über ihn gestellt und so lange gebellt, bis der Bauer aus der Scheune kam und den Jungen befreite. Wegen der Bisswunde wurde Gerhard vom Vater zum Arzt gebracht, nachdem er zuvor eine Ohrfeige kassiert hatte. Weil, trotz der zerbrochenen Dohleneier, Dieters Mutprobe akzeptiert worden war, wurde auch die von Gerhard anerkannt, obwohl er nicht einmal in die Nähe von Paulis Napf gelangt war.

Nachdem die Bande wieder vollzählig und einsatzbereit war, befand Dieter in einer Pause auf dem Schulhof: »So, Siss, jetzt bist du dran.« Siss wurde Hartmut von seinen Klassenkameraden genannt, weil das englische »this« bei ihm wie »siss« klang.

»Wie, dran?« Hartmut hätte sich am liebsten eine Tarnkappe aufgesetzt. Stattdessen rieb er sich das Kinn, auf dem der erste Flaum spross.

»Mit deiner Mutprobe, du Mäusemelker«, sprach Dieter, ganz autoritärer Anführer, reckte den Unterkiefer vor und verschränkte die Arme vor der Brust. »Wir werden unsere Blutsbrüderschaft so besiegeln, wie es bei den alten Germanen Brauch war.«

Die beiden anderen rissen die Augen auf und sahen ihn fragend an.

»Die haben sich barfuß und mit nacktem Oberkörper in eine Sandkuhle gestellt, sich die Haut aufgeritzt und dann das Blut zuerst in einen Becher Met oder Bier tropfen lassen.«

»Und weiter?«

»Dann hat jeder davon getrunken, und den letzten Schluck haben sie in ihre Fußabdrücke im Sand geschüttet, als Opfergabe für Mutter Erde.«

Gerhard und Hartmut sahen sich an. Dieters Kenntnis germanischen Brauchtums hinterließ Eindruck.

»Ähh«, machte Gerhard nach Sekunden der Ratlosigkeit. »Was soll dabei eine Mutprobe sein?«

»Wenn du Suppenkasper mich nicht dauernd unterbrechen würdest, wüsstest du es schon«, schoss Dieter zurück und ließ den Blick durchs Weltall schweifen. »Wir lassen unser Blut nicht in Met tropfen. Wir lassen es auch nicht in Bier tropfen. Nein. Wir sind ja keine Weicheier«, verkündete er einem imaginären Publikum. »Wir vermischen es mit Schnaps!«

»Ja, und?« Gerhard ließ nicht locker.

»Den Schnaps, den beschaff ich!«, platzte Hartmut erleichtert heraus. Er wusste, wo sein Vater die Doppelkorn-Flasche deponierte.

»Ganz recht«, sagte Dieter und grinste irgendwie diabolisch. »Und du wirst ihn nicht etwa aus dem Fernsehschränkchen deines Alten stibitzen.«

»Nein?« Hartmut war enttäuscht und beunruhigt.

»Nein«, bestätigte Dieter genüsslich. »Du wirst ihn stehlen. Und zwar im Laden von der alten Ultsch. Dort stehen die Flachmänner direkt neben der Kasse. Und drei davon wirst du mitgehen lassen.«

Die »Col.-Waren-Handlung Ultsch, seit 1906« lag auf halbem Weg zwischen der Schule und der Siedlung, in der die drei Jungen wohnten. Bei ihr gab es so ziemlich alles, was man hin und wieder brauchte oder vergessen hatte, vom Kaufhaus Tietz mitzubringen: Glühbirnen, Schuhcreme, Einmachgummis. Aber auch bunte Bonbons in großen Gläsern, Tabakwaren, Zeitschriften und Groschenromane. Dazu Malbücher und Buntstifte, Schulhefte, Tintenpatronen und sonstigen Krimskrams, der im Kindergarten oder in den Schulen benötigt wurde. Die meisten Artikel waren ordentlich in Holzregalen hinter dem u-förmigen Verkaufstresen aufgereiht. Nur Schreibwaren und Postkarten hatten eine eigene Ecke hinten rechts. Die mit einer Handkurbel funktionierende Registrierkasse befand sich auf der Verkaufsfläche vorne links neben dem Eingang.

Maria Ultsch und ihre ehemalige Kolonialwarenhandlung waren Relikte aus einem anderen Zeitalter. Decke und Mobiliar waren aus schwarz lackiertem Holz. Die Tresen hatten gläserne Oberflächen, unter denen Tabakpfeifen, Zigarrenkisten und Füllfederhalter mit Goldfedern zu sehen waren. Auch der Fußboden war aus Holz; im Winter wurde Sägemehl auf die Dielen gestreut, das den Schneematsch aufsaugte und leicht auszukehren war.

Frau Ultsch war immer schwarz gekleidet; sie war hilfsbereit und serviceorientiert. Für Hartmuts Vater Wilhelm besorgte sie Landserhefte. Einmal in der Woche holte er sich bei ihr die aktuelle Ausgabe der Deutschen National-Zeitung. Trotz ihrer siebenundsiebzig Jahre dachte Maria Ultsch nicht daran, ihr Geschäft aufzugeben, das auch als Klatschbörse diente. Die Gräbner’sche kriegt im Dezember das

vierte Kind. Die Ruth Stoiber hat’s mit einem Ami. Der Dr. Weiland

wird demnächst Abteilungsleiter, weil er das Fließband schneller laufen lässt als die andern.

Wahres, Halbwahres und Unwahres erfuhr man zuverlässig bei der »Marie«. Sie war eine hagere kleine Person mit grauem dünnen Dutt und trug einen knöchellangen Faltenrock. Dazu im Sommer eine Bluse und im Winter einen Wollpullover. Sie war nie verheiratet gewesen, wohl auch wegen ihrer ausgeprägten Hakennase und der Warze auf der Wange, aus der drei schwarze Haare sprossen. Die Assoziation mit der Hexe aus Hänsel und Gretel stellte sich bei vielen Kindern umstandslos ein.

An einem sonnigen Mittwochnachmittag betrat die Gründungsriege der Kellerwald-Bande den Laden. Die oben am Türrahmen angebrachte Klingel bimmelte erbärmlich.

»Schönen guten Tag, Frau Ultsch«, begrüßte Dieter die alte Frau, die dabei war, Packungen einer Stange Overstolz in das Regal hinter dem Verkaufstresen einzusortieren. »Tach«, »Tach«, sagten auch Gerhard und Hartmut artig.

»Guten Tag, die Herren«, erwiderte Frau Ultsch. »Was darf ’s denn heute sein? Das neue Micky Maus? Tarzan ist auch da. Oder Perry Rhodan?«

»Nein. Wir brauchen Vokabelhefte«, antwortete Dieter.

»Ihr wisst doch, die Schreibwaren sind da drüben im Eck.«

Die drei verständigten sich mit raschen Blicken. Dieter und Gerhard gingen in den hinteren Teil des Ladens. Hartmut folgte mit einigem Abstand, blieb dann aber bei der Vitrine mit den Revell-Modellbausätzen stehen. Maria Ultsch packte inzwischen eine Stange Eckstein No. 5 aus.

»Frau Ultsch, können Sie uns bitte mal helfen?«, rief Dieter aus der Schreibwarenecke.

»Links unten«, rief sie über die Schulter zurück.

»Das sind aber nicht die richtigen«, reklamierte Gerhard.

»Wie, nicht die richtigen?«

»Karierte, aber mit einem Strich in der Mitte will der Zitzl.«

»Karierte Vokabelhefte? Nie gehört. Was soll denn das wieder für ein neumodisches Zeug sein?« Frau Ultsch schob die letzte Packung ins Fach und ging um die Ladentheke herum zu den Schreibwaren. Hartmut studierte nach wie vor die Kartons mit den Flugzeugmodellen.

»Suchst du was Bestimmtes?«, fragte sie ihn im Vorbeigehen.

»Ja, die Heinkel 291.«

»Eine Heinkel 291 hat’s nie gegeben, Dussel. Von der 219 hab ich vor vier Wochen den letzten Satz verkauft. Ich kann sie dir aber bestellen«, bot sie an.

»Vielleicht später. Ich muss erst noch ein bisschen sparen.« Maria Ultsch blieb stehen, stellte sich vor Hartmut hin und verschränkte die Arme vor der Brust. Ihr Blick war der einer erfahrenen Ladenbesitzerin. »Tu das«, sagte sie schließlich kopfnickend und widmete sich den beiden anderen.

»Also. Das sind die Vokabelhefte, die alle Schüler hier kaufen.« Sie zog ein Exemplar aus dem Regal, schlug es auf und hielt es den beiden vor die Nase. »Erst vorgestern war die Stauffert Brigitte da und hat sich eins geholt. Die ist doch auch in eurer Klasse beim Zitzmann, oder?«

Dieter und Gerhard sahen sich an.

»Dann hat die Gitti den Zitzl nicht richtig verstanden«, versuchte sich Dieter an einer Erklärung.

»Schauen Sie, Frau Ultsch.« Gerhard nahm ein kleines Heft mit Karoseiten aus dem Fach. »Da muss ein senkrechter Strich sein.« Er fuhr mit dem Finger in der Mitte des Blattes von oben nach unten.

»So!«

Frau Ultsch schaute aber nicht auf das Papier. »Dann malt euch doch euren Strich selber«, sagte sie kalt und blickte in den Panoramaspiegel an der Decke. Hartmut stand mit dem Rücken zu ihr vor dem Tresen bei der Kasse.

»Also überlegt euch, welche Hefte ihr nehmen wollt. Die kosten alle fuffzich Pfennich«, informierte sie Dieter und Gerhard und marschierte zurück. »Bei dir, Hartmut, kommen dann noch die Flachmänner dazu. Wie viele hast du eingesteckt?«

Hartmut wurde rot. »Nix, ähm – gar nichts hab ich eingesteckt.

Überhaupt nichts«, stammelte er.

»Du stellst sie sofort zurück in den Karton, du Früchtchen! Oder soll ich die Polizei rufen?«, fragte Frau Ultsch unaufgeregt. »Na – wird’s bald?«