Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Himmelstürmer

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Diese Anthologie ging hervor aus einem Wettbewerb, den der Himmelstürmer Verlag anderthalb Jahre lang auf seiner Homepage durchführte. Es wurden circa fünfzig Geschichten eingeschickt, und die besten werden in diesem Band veröffentlicht. Es ist ein Streifzug durch die Genren der literarischen Welt. Von Science fiction, über Horror- und Liebesroman ist hier alles vertreten. Einige Autoren sind bereits durch ihre Romane bekannt geworden, einige haben ihre erste Kurzgeschichte hier veröffentlicht. Eine erfrischende, spannend, unterhaltsam und abwechslungsreiche Lektüre.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 447

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

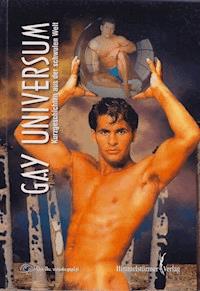

GAY UNIVERSUM

Kurzgeschichten aus der schwulen Welt

Himmelstürmer Verlag, Kirchenweg 12, 20099 Hamburg

www.himmelstuermer.de

E-mail:[email protected]

Originalausgabe, September 2004

E-book: Juli 2015

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages

Coverbild: Nicki Oebel, Philomina Photos

E-Book-Konvertierung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH

Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist rein zufällig und nicht beabsichtigt.

ISBN print 3-934825-37-0ISBN epub: 978-3-86361-511-6ISBN pdf: 978-3-86361-512-3

Norma Banzi

Simon Rhys Beck

Anja Braatz

Citizen_b

Andy Claus

Leon Da Silva

Kerri Dirks

Barbara Jung

GAY UNIVERSUM

Hrsg.: Achim Albers

Ulrike Linnenbrink

Holger Look

Baphomet Marduk,

Peter Nathschlaeger

Michael Schmucker

Justin C. Skylark

Gary Traban

Jules Vierge-Lubrique

Mirko Wächter

Vorwort

Achim Albers (Hrsg.)

Kurzgeschichten – ein ganz eigenes, oftmals unterschätztes Genre. Als Verleger bekommt man zahlreiche Manuskripte, darunter eben auch eine Menge Kurzgeschichten, von bereits etablierten Autoren, die einfach ein Thema gefunden haben, das sich für ein Buch nicht als tragfähig genug erweist; oder aber auch von ganz jungen, neuen Autoren, die mit ‚kurzen Geschichten’ ihre ersten schriftstellerischen Gehversuche unternehmen.

Im Laufe der Zeit haben sich nun bei mir einige Geschichten auf dem Schreibtisch angesammelt, wurden von links nach rechts, von oben nach unten geschoben und gelegt und drängten immer mehr, doch nun endlich Mal veröffentlicht zu werden. Immer auf der Suche nach neuen Talenten, kam ich dann auf die Idee, auf unserer Homepage, www.himmelstuermer-verlag.de, einen kleinen Wettbewerb zu eröffnen. Dort wurde aufgerufen, uns doch Kurzgeschichten zuzusenden, die wir dann eventuell veröffentlichen würden, um eben auch Erstlingswerken eine Chance zu geben.

So entstand nun das vorliegende Buch. Eine spannende Mischung aus dem schwulen Leben – und, das ist das erstaunliche an der reichen Ausbeute der zugesandten Geschichten, viele davon sind von Frauen geschrieben, die sich in, für mich höchst erstaunlicher Weise, mit dem schwulen Leben von Männern beschäftigt haben und teilweise sehr detailliert und einfühlsam darüber schreiben.

In den folgenden Seiten möchte ich die Autoren kurz vorstellen. Dem Leser bleibt es natürlich freigestellt, diese Seiten zu überspringen und sich gleich in die Geschichten hineinzustürzen!

Die erste Geschichte, von einer Frau geschrieben, schildert den ungewöhnlichen Beginn einer Beziehung zwischen einem taubstummen und einem „normalen“ Schwulen.

Die Autorin, Norma Banzi, schreibt über sich:

Ich lebe mit meinem Mann in Berlin. Vom Schreiben habe ich nie geträumt.

Vor einigen Jahren tauchte eine Muse bei mir auf und schlug mir mit seinem Eingebungs-Hammer auf den Kopf. Ich fragte ihn verblüfft (ja, er ist männlich):

„Was willst du denn hier, ich kann doch gar nicht schreiben und hab’ auch gar keinen Bock drauf.“

Daraufhin er: „Dann lerne es gefälligst!“

Ich wieder: „Hau ab! Such’ dir jemand anderen, den du mit deinen Eingebungen quälen kannst.“

Er lächelte mich boshaft an und verkündete: „Nö, bei dir gefällt's mir.“

So, und da haust nun seitdem diese Muse bei mir (muss wohl ein Halbkobold sein, jedenfalls ist er ziemlich hässlich), und ich werde ihn einfach nicht mehr los. Mittlerweile betreibe ich sogar das kleine Online-Magazin Banzini, in dem ich eigene und Geschichten anderer Autoren sammele.

Auch die folgende Geschichte ist von einer Frau, von Ulrike Linnenbrink. Einfühlsam, eher traurig, eine ganz besondere Abschiedsgeschichte: „Reisevorbereitungen.”

„Ich lebe zusammen mit meinem Ehemann Michi und meinem Sohn Andreas, meinem Kater Felix, meiner Hündin Dodo und ein paar Hühnern in einem kleinen Ort im Münsterland.

Ich mag meine Menschen, meinen großen Garten, meine Tiere, die Natur überhaupt, einige meiner Nachbarn, meine Freunde und natürlich das Internet. Man eifersüchtelte schon dagegen an, weil ich mich oft stundenlang in mein Büro zurückziehe. Doch nachdem "mein" Michi nun auch einen PC hat, ist das Problem weitgehend gelöst. (Freunde sprechen von einem geschickten Schachzug meinerseits.)

Weiter mag ich die Kontakte mit den Leuten aus den Mailinglisten, in denen ich Mitglied bin, besonders mit den 42erAutoren, ja - und das Schreiben an sich. Aber das läuft bei mir nicht nach Zeitplan. Ich bewundere die Leute, die sich tatsächlich von morgens um neun bis mittags um zwölf, dann am Nachmittag wieder von vier bis sechs hinsetzen und schreiben können, dabei einen Roman nach dem anderen "produzieren.” Ich muss es nehmen, wie es kommt und finde das in Ordnung.

Absolut nicht leiden kann ich, wenn Menschen an alles Fremde nicht mit Neugier, sondern mit Vorurteilen und Hass herangehen, wenn Kinder und Tiere gequält und misshandelt werden, wenn Politiker mit ihrer Macht nicht umgehen können, ihr Volk für dumm verkaufen, Geld in dubiosen Kanälen versickern lassen oder es mit vollen Händen aus dem Fenster werfen, anstatt damit Sinnvolles und Notwendiges anzufangen, wenn unsere Lebensgrundlagen von gierigen Großkonzernen ausgebeutet werden ...

Nun zu einem Autor, der im Himmelstürmer Verlag bereits sehr erfolgreich fünf Bücher veröffentlicht hat.

Citizen_b, zu Beginn seiner Arbeit ein sehr streng gehütetes Pseudonym, hat sich in der Zwischenzeit als Christian Bodenstein geoutet. Er lebt in Frankfurt und arbeitet als Texter in einer Werbeagentur. Zuvor hat er sein Geld auch als Restaurantkritiker, Schauspieler, Punk-Musiker, Disc-Jockey und Bar-Schlampe verdient.

Bisherige Veröffentlichungen:

Fantasyromane: „Mein Name ist Faust“ und „Faust – mein teuflischer Liebhaber“

Schwule Kriminalromane: „Die Homo-Scheidung“, „Der Fußballgott“, „Der Sexbomber“

Anja Braatz, die Autorin der folgenden drei Geschichten, Frühling, Sommer und Herbst, lebt in Berlin, Jahrgang 68,und arbeitet in einem IT-Unternehmen.

Bisher veröffentlichte sie zwei Gedichtbände sowie im Rahmen eines Internetprojektes einige Texte in einer Anthologie. Ein dritter Gedichtband ist in Arbeit, die Mitarbeit bei einer weiteren Anthologie in Planung.

Auf ihrer Homepage www.abraa-kadabra.de finden sich neben Gedichten und Kurzgeschichten auch illustrierte Reisetagebücher.

Veröffentlichungen:

Lyrotica und andere Gedichte

Lass mich dein Wunder sein.

Neue Gedichte sowie Texte in Wortstarke Frauen.

„Schönhauser Allee“ von Holger Look gibt uns, sozusagen rückwirkend, einen Blick in das schwule Leben des damaligen Ost-Berlins.

Holger Look ist ein sympathischer Berliner Gay und wurde am 07.08.1965 in Schwedt an der Oder geboren.

Er verbrachte seine Kindheit in einem kleinem Dorf namens Hohenselchow in der Nähe der polnischen Grenze. Schon während seiner Kindheit nahm er an Literaturzirkeln teil und schrieb erste, kleine Geschichten.

Beruflich schlug Holger eine ganz andere Richtung ein. Er erlernte den Beruf des Konditors mit Qualifizierung zum Patissier. Er arbeitete als Konditor im Palasthotel in Berlin und erlernte dort zusätzlich die verschiedensten Branchen des Hotels.

Trotzdem blieb er interessiert an Literatur, Kunst, Kultur und Malerei und außerdem politisch (parteilos) und sozial engagiert.

Zur Zeit schreibt er an mehreren Geschichten, die er den Besuchern seiner Webseite http://www.hlookalexanderplatz.de vorstellen wird. Seine HP ist und bleibt sein größtes Hobby. Auch hat er die Idee für einen Roman, dessen Inhalt er zur Zeit jedoch noch geheim hält.

Simon Rhys Beck hat bereits zwei Bücher im Himmelstürmer Verlag veröffentlicht:

„2Heaven“, ein spannender Roman im SF-Bereich angesiedelt und „Jungs sind auch Mädchen“ eine spannende Coming-out Geschichte.

Außerdem: 5 Romane im düster-phantastischen Bereich sowie Kurzgeschichten in verschiedenen Anthologien und Magazinen.

„Geboren im Oktober 1975, wohne ich im Grenzgebiet zwischen NRW und Niedersachsen und bin auch sonst ein Grenzgänger, Idealist, Gutmensch, Träumer, aber auch Zyniker, Realist und Musikfanatiker ... mit einem guten Schuss Rotwein.

Nach meinen Uniabschluss arbeite ich im sozialpädagogischen Bereich. Mein Privatleben ist mir heilig, ich scheue die Öffentlichkeit. Ich musste schon oft die Erfahrung machen, dass man Menschen nur vor die Stirn sehen kann.

Mehr von mir, nicht über mich, unter www.deadsoft.de“

Aus einer großen Anzahl von Kurzgeschichten von Michael Schmucker haben wir schließlich drei ausgewählt. Auch hier eine ungewöhnliche Abschiedsgeschichte, dann folgt eine heitere „Verwechslungskommödie“ und schließlich die Geschichte vom glücklichen Ausgang eines frustrierten Tages.

Den ersten Lacher gab es in den 70iger Jahren, da wurde Michael Schmucker geboren. Die Geburt hätte der Vater fast verpasst, das schockt. Seitdem ein unheimliches Bedürfnis nach Selbstdarstellung, bis sein Bruder meinte, ob man ihn nicht irgendwie abstellen kann. Konnte man nicht, deswegen ging er auf die Bühne und blieb dort bis heute. Hat viel gesungen und Klavier gespielt. Hat eine Zeit in Boston verbracht, wo die Sprache facettenreich und die Herren äußert adrett sind. Ist schon mit Haien geschwommen und hat mit einem Braunbären um seine Brille gekämpft. Ohne sie ist er blind, das ist manchmal auch schön. Trinkt am liebsten heißen Espresso am Markusplatz um neun Uhr morgens, wenn der Nebel der Nacht die Sicht auf die Lagune freilegt. Kocht gerne, am liebsten zuviel für alle. Wird bei guten Freunden schwach und kann nicht Nein sagen. Liebt schlafen und junge Hunde. Ist Journalist, Kabarettist, Regisseur und Autor und schreibt böse Kommentare über verbitterte Menschen. Mag das und vieles mehr. Arbeitet für Fernsehen, Funk, Print und Onlinemedien als freier Redakteur und Drehbuchautor. Hat seine Feder auch schon oft für schwule Magazine gezückt wie zum Beispiel „Männer aktuell“ oder „Our Munich“. Für seine Arbeit wurde er mit dem bayerischen Hörfunkpreis sowie dem Kabarettpreis 2002 des Landkreises München ausgezeichnet.

Andy Claus, eine der Hausautoren im Verlag. Sie hat bisher, sehr erfolgreich, vier Bücher bei uns veröffentlicht:

„Masken aus Glas“, „Sascha – Das Ende der Unschuld“, „Herbstgewitter“ und „Ulrich von Eichendorff“.

Sie entspricht so gar nicht dem Bild eines Schriftstellers in der Öffentlichkeit. Sozial sehr engagiert sucht Andy Claus weder Blitzlichtgewitter noch Mikrofone, sondern lebt zurückgezogen in einem kleinen Ort am Mittelrhein.

Die ersten Veröffentlichungen waren Kurzgeschichten und Artikel in Zeitschriften, es folgten politische und sozialkritische Studien, Verlagsarbeit und redaktionelle Internetarbeit.

http://www.andy-claus.de

Kerstin Dirks erzählt uns eine neue Interpretation der klassischen Werwolf Geschichte.

Ich wurde am 24. Oktober 1977 in Berlin geboren. Nach meinem Abitur habe ich eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation absolviert.

Zu meinen bisherigen Veröffentlichungen, neben diversen Anthologiebeiträgen, gehören der Jugendroman „Die Sturmjahre der Lilie“ (2002 / K&C Buchoase) sowie die Kurzgeschichtensammlung „Verfluchtes Malträtinum“ (2003 / Lacrima Verlag). Außerdem schreibe ich seit Anfang 2004 Heftromane (Thorin, Fürsten Romane und Mysteryhefte).

„Leben” ist auch beinahe eine Abschiedsgeschichte und zur Aufmunterung folgt dann eine ungewöhnliche, skurile Weihnachtsgeschichte, eine Art Coming-out mit dem Weihnachtsmann von Baphomet Marduk

Baphomet Marduk wohnt in der Nähe von Köln.

Ehrenamtliches, soziales Engagement gehört wie die Kunst zu ihrem Alltag, der ihr leider selten genügend Zeit lässt, all ihre Ideen umzusetzen.

Baphomet Marduk ist in erster Linie Romancier. Sie versteht es, die menschlichen Dramen, die Fesseln eines jeden Daseins einzufangen, versetzt sich und den Leser dabei in eine völlig andere, manchmal abstrakte, immer aber beklemmende Welt des Wahnsinns.

Mit pikanter Wortwahl schreibt sie amüsant bis zum bittersten Sarkasmus und entdeckt in der Dunkelheit der von ihr geschaffenen Welten fremder Leben doch immer wieder einen Hoffnungsschimmer.

Ihre künstlerischen Interessen liegen auch auf dem Gebiet des Zeichnens. Wie ihre Geschichten sind auch die Bilder erfüllt von der Dramatik einer Ausweglosigkeit, die den Betrachter erschaudern lässt. Auch hier findet sich von Zeit zu Zeit aber diese Zuversicht, die Kraft zum Durchbrechen der emotionalen Barrieren.

http://www.baphomet-marduk.de

Ein junger Autor, Justin C. Skylark geboren am 02.01.1975 in Kiel, schreibt die anrührende Geschichte einer Freundschaft zwischen einen jungen Schwulen und einem dreizehnjährigen Jungen.

Justin C. Skylark nach dem Fachhochschulabschluss beruflich in der Krankenpflege tätig, schreibt seit 1998 Romane, Kurzgeschichten und Gedichte.

Veröffentlichungen:

„Craig’s little Dawn“, „Träume ... alles anders”, „Szandor’s Erbe“

Kurzgeschichten wurden veröffentlicht in den Anthologien:

„2 men kissing“, „Love and other demons“, „La methode“, „Webstories“

( alles beim Deadsoft Verlag)

Kurzgeschichten/ Gedichte online zu lesen unter:

Homepage: www.jcskylark.de

Nun wieder zu einer Frau, zu Barbara Jung, die mit ihrer Geschichte „Inside out“ eine fantastische Idee aus der Welt der Computer zum Besten gibt.

Barbara Jung, in Gießen geboren, wohnt jetzt in Frankfurt am Main. Die Protagonisten ihrer Geschichten rekrutieren sich zumeist aus Minderheiten. Barbara Jung ist der Meinung, dass in der Literatur noch immer diejenigen, die wir als Minderheiten oder gar Randgruppen bezeichnen, vernachlässigt werden und sie häufig lediglich als die Übeltäter und Bösewichte herhalten müssen.

Die Autorin hat neben zahlreichen Kurzgeschichten Science-Fiction-Romane und Fantastik-Thriller veröffentlicht, und darin spielen jeweils die Freundschaft und die Liebe, ungeachtet ihrer Erscheinungsformen, eine ganz besondere Rolle.

Mirko Wachter, ein junger, ungeouteter Autor, daher auch ohne Foto, erzählt uns eine Geschichte aus dem TATORT-Mileu!

Mirko Wachter

wurde 1978 in Hamburg geboren. Er rebellierte schon früh gegen die gesellschaftlichen Zwänge seiner Herkunft und vertauschte nach dem Abbruch seines Informatik-Studiums die Elbchaussee gegen weniger noble Gegenden der Hansestadt. Nach geraumer Zeit eher zügellosen Lebens verschlug es ihn nach Frankfurt am Main, wo er jetzt als selbstständiger Werbedesigner und Schriftsteller tätig ist.

Eine Geschichte aus Sibirien erzählt uns Peter Nathschlaeger.

Im Herbst 2004 veröffentlicht er seinen ersten Roman, „Mark singt” im Himmelstürmer Verlag.

Mein Name ist Peter Nathschläger. Ich bin neununddreißig Jahre alt und lebe in Wien zusammen mit meinem Lebensgefährten Richard, mit dem ich nun in trauter Zweisamkeit seit neun Jahren Tisch und Bett teile.

Ich arbeite als System Engineer für einen großen Breitbandanbieter, bin aber mit ganzem Herz ein Geschichtenerzähler. Was mich nicht daran hindert, in meinem Beruf gut zu sein.

Da man nun nicht mehr um Lagerfeuer sitzt und nach einer guten Gruselgeschichte den Mond anheult, habe ich mich entschlossen, die Geschichten aufzuschreiben. Obwohl ich auch hin und wieder den Sommermond anheule und unter dem Wintermond friere.

Ich möchte noch hinzufügen, dass ich mich nicht für einen literarischen Schreiber halte, sondern viel eher für einen Flüsterer, Verführer und Erzähler, der die Geschichten um ihrer selbst Willen erzählt. Für persönliche Befindlichkeiten, Eitelkeiten und Bohemiengehabe ist da weder Platz noch Zeit.

Mehr Informationen auf:

Leon Da Silva

In den Turnhallengeschichten vermischen sich die sportlichen „Aktivitäten“ junger Schüler und durchtrainierter Sportlehrer. Was sich während, zwischen und nach den Schulstunden abspielt, lässt niemanden kalt.

In drei Kurzgeschichten, wird aus dem Alltag einer Turnhalle erzählt, Geschichten, die dem Rektor hoffentlich nicht zu Ohren kommen. Denn nicht selten werden Duschkabinen, Ringe, Turnrecks und Springseile zweckentfremdet und Utensil für bizarre Spielchen pubertierender Gymnasiasten und deren Lehrern.

Leon Da Silva, geboren 1984, lebt in der Schweiz, hat verschiedene Jobs, die ihm alle grossen Spass machen und ist viel unterwegs. Am meisten Spass bereitet ihm aber das Schreiben und deshalb will er sich in Zukunft vermehrt darauf konzentrieren. Denn in seinem Kopf tummeln sich noch viele Ideen für aussergewöhnliche, amüsante und vor allem überraschende Geschichten. In letzter Zeit sind schon mehrere Kurzgeschichten von ihm veröffentlicht worden

Zum Abschluß eine Geschichte, und hier sagt der Titel schon alles : „Solange die Musik noch spielt“. Eine Geschichte aus unserem schwulen Alltag, aber dann doch mit einem ganz besonderen Aspekt. Vielleicht auch eine Geschichte, die nachdenklich stimmt und doch auch wieder Mut macht!

Gary Traba

geboren 1963 in Kirchheimbolanden. Als vierter von fünf Kindern wuchs Gary in der kleinen Residenzstadt heran.

Früh schon tauschte er die „dörfliche Idylle“ gegen die Anonymität und Schnelllebigkeit der Großstadt ein.

Geprägt durch das Nachtleben in Wiesbaden und Frankfurt am Main , hatte er sein Coming-out Anfang der wilden achtziger Jahre.

Die Höhen und Tiefen, gescheiterte Beziehungen und das fortwährende Verlangen nach Heim, Geborgenheit und Liebe prägten seinen Weg durch die Welt.

Nach einigen rastlosen Jahren im In- und Ausland lebt er nun in Köln, wo Gary seine Erfahrungen und das Erlebte in seinen Kurzgeschichten verarbeitet.

Norma Banzi

Eine zweite Chance

Nicht nur Tobias wandte seinen Blick neugierig zu den drei lebhaft gestikulierenden Neuankömmlingen, die das Little Max betraten und es sich an einem der kleinen Tische gemütlich machten. Die drei jungen Männer erregten Aufmerksamkeit in dem kleinen, gut besuchten Lokal. Sie waren alle ziemlich hübsch und das erstemal im Little Max, also Frischfleisch, doch das war nicht der einzige Grund, weshalb sich das allgemeine Interesse auf sie richtete.

Diese Jungs unterhielten sich nicht mit Worten, sie plauderten mit den Händen. Tobias, der an der Bar saß und sich einen Cocktail schmecken ließ, grinste in sich hinein, als er hörte, wie der Wirt Maximilian zu seinem Kellner Sascha sagte:

„Was die wohl gerade miteinander besprechen?”

Sascha zuckte mit den Schultern und machte sich zum Tisch der Neuankömmlinge auf, um deren Bestellung entgegen zu nehmen.

Im Little Max war Tobias wohl der einzige von den hörenden Gästen, der diese Frage beantworten konnte. Seine Mutter war taub. Als Kind war er deshalb zweisprachig aufgewachsen. Er mochte die Gebärdensprache. Es war ihm auch nicht peinlich, sich in aller Öffentlichkeit mit seiner Mutter zu unterhalten. Eine Zeit lang hatte er sogar überlegt, ob er eine Ausbildung zum Gebärdendolmetscher beginnen sollte, sich dann aber doch für ein Jura-Studium entschieden. Als Anwalt konnte er sich ja dann für die Rechte von Gehörlosen einsetzen, wie sein Vater es tat.

Die gehörlosen Jungs am Tisch gaben ihre Bestellung bei Sascha auf und fuhren dann fort mit ihren Gebärden. Sascha kam an die Bar zurück und sagte mit einem überraschten Kopfschütteln zu seinem Chef. „Die Taubstummen können sprechen.”

„Weshalb sollten sie nicht sprechen können?”, mischte sich Tobias ein. Fragend sah ihn Sascha an. Tobias hatte es sich schon lange abgewöhnt, auf die Vorurteile der Hörenden unwirsch zu reagieren. Woher sollten sie es wissen, wenn es ihnen niemand erklärte. Deshalb fuhr er freundlich lächelnd fort:

„Gehörlose sind nicht stumm. Da sie allerdings keinen Ton hören können, ist es sehr schwierig für sie, sprechen zu lernen. Die müssen die Lautsprache regelrecht einüben.”

„Die haben’s auch nicht leicht, was”, resümierte Sascha und begann, das Bier für die Jungs zu zapfen.

„Woher weißt du darüber so gut Bescheid?”, wollte Maximilian wissen.

Tobias zuckte mit den Schultern und meinte vage: „Hab’ ich in der Zeitung gelesen.”

Schließlich war er in das Little Max gekommen, um jemanden für die Nacht abzugreifen und nicht, um stundenlang mit dem Wirt über Gehörlose und Gebärdensprache zu plaudern. Obwohl ... Maximilian hatte einiges zu bieten, das Tobias nur allzu gut gefiel. Leider wusste er, dass der Wirt heterosexuell veranlagt war. Jemand kam an die Bar und bestellte zwei Cocktails. Der Wirt machte sich sogleich an die Arbeit, während sich Tobias auf seinem Barhocker umdrehte und wieder in Richtung der drei Jungs sah. Einer von ihnen, ein schlanker Blonder mit kurzem Stoppelhaar, das mit viel Gel zu einer Igelfrisur gestylt war, gefiel ihm besonders gut. Der Junge blickte zufällig in Tobias’ Richtung, als dieser ihn anerkennend musterte. Kontaktfreudig lächelte er dem Mann an der Bar zu. Tobias lächelte zurück. Die nächste Viertelstunde trafen sich immer wieder ihre Blicke. Daneben plätscherte das in Gebärden geführte Gespräch der Jungs vor sich hin. Tobias konnte im schummrigen Licht des Lokals nicht alle Gebärden erkennen, eigentlich war es ihm auch egal, was sie besprachen. Es ging um irgendeine Wette. Da Tobias die Jungs nicht „belauschen” wollte, kümmerte er sich nicht darum, schnappte aber natürlich immer wieder „Gesprächsfetzen“ auf, wenn er mit dem Blonden flirtete. Wieder einmal fuhr sein Blick an den Tisch. Was er nun mitbekam, ließ allerdings sein Lächeln erstarren.

«... Na los, Svenni! Der Mann ist scharf auch dich. Der verschwindet sofort mit dir im Dark Room. Dort machst du ein bisschen mit ihm rum, und dabei ziehst du ihm seine Brieftasche aus der Hose. Das merkt der Typ gar nicht.»

«Ich weiß nicht ... Vielleicht gibt es hier überhaupt keinen Dark Room.»

«Dann gehst du eben auf’s Klo mit ihm. Willst du etwa kneifen? Memme!»

«Ich bin keine Memme!»

« ... »

Schockiert wandte sich Tobias von den drei Jungs ab. Verdammt, er sollte abgezockt werden. Dabei gab es bei ihm kaum etwas zu holen. Tobias war Student, kein Millionär. Zwar zahlte sein Vater ihm einen recht großzügigen Unterhalt, so dass er neben dem Studium nicht arbeiten musste. Aber er gehörte auch nicht zu den Studenten, die mit dem Porsche zur Uni fuhren. Sein Vater war schließlich kein Prominentenanwalt, durchaus wohlhabend, aber gewiss nicht reich. Tobias hatte vielleicht fünfzig Euro bei sich. Und die wollte er lieber für sich behalten. So leicht klauen lassen würde er sich die nicht. Er überlegte, ob er Maximilian verständigen sollte, damit dieser die Scheißkerle aus dem Little Max werfen konnte. Eine Hand, die sich sanft auf seinen Rücken legte, lenkte ihn von seinen Überlegungen ab. Er blickte auf und sah dem Blonden in die Augen. Was für Augen! Wahnsinn! So ein intensives Blau hatte Tobias noch nie gesehen.

„Haalloo! Iich biin Sven”, sagte der Blonde in einer etwas schleppenden Sprechweise, die Tobias schon von anderen Gehörlosen kannte.

Spontan wollte Tobias in Gebärdensprache antworten, hielt sich aber im letzten Augenblick zurück. Es schien ihm nicht ratsam zu sein, sich zu verraten. Erst einmal wollte er abwarten und sehen, wie weit Sven sein Spiel trieb.

„Ich bin Tobias.”

„Schööner Naame!”, sagte Sven mit einem strahlenden Lächeln. „Daarf iich miich zu dir seetzen?”, fragte er und zeigte auf den freien Barhocker neben Tobias.

„Nur zu!”

Sven rutschte auf den Hocker. Sobald er an der Bar saß, drehte er den Hocker zu Tobias. Auch Tobias wandte sich automatisch ihm zu, weil er wusste, dass Sven ihm die Worte nur dann von den Lippen ablesen konnte, wenn sie sich einander gegenüber saßen und der Junge einen guten Blick auf den Mund seines Gesprächspartners hatte. Über sich selbst verärgert, dachte Tobias: ’Was tu ich da eigentlich? Der merkt noch, dass es für mich nicht das erstemal ist, dass ich mich mit einem Gehörlosen unterhalte.’

Da die Barhocker eng beieinander standen, hatten die beiden Männer wenig Platz für ihre Beine. Deshalb ordneten sie sie so an, dass jeder jeweils ein Bein zwischen den gespreizten Beinen des anderen hatte. Sven schien sich zwischen den Schenkeln von Tobias mehr als nur wohl zu fühlen. Intim presste er sein Bein gegen das seines Gegenübers. „Speendierst duu miir eiinen Cocktaiil?”

‚Ganz schön dreist’, dachte Tobias. Da ihm aber Svens Bein so schöne Stromstöße durch den Körper sandte, nickte er und gab bei Maximilian eine Bestellung auf.

„Biist duu oft hier?”, fragte Sven.

„Ja, fast jede Woche. Ich bin hier Stammkunde.” Unterbewusst sprach Tobias diese Worte mit Sorgfalt aus, wie stets, wenn er mit Gehörlosen sprach, statt zu gebärden. Dieses Verhalten war ihm so in Fleisch und Blut übergegangen, dass er es nicht einmal bemerkte.

„Toll! Duu spriichst seehr deutlich. Iich kaann Diir gut von den Liippen abschauen.”

„Ach ja?”, fragte Tobias. „Freut mich!” Innerlich war er alles andere als erfreut über seine Beflissenheit einem Mann gegenüber, der es auf nichts anderes als sein Geld abgesehen hatte.

„Iich biin das eerste Maal hiier.”

„Gefällt dir das Little Max?”

„Gaanz nett! Etwaas kleiin füür meinen Geschmaack. Giebt es hiier einen Daark Rooom?”

„Ja, seit kurzem. Maximilian, der Wirt, hat sich breitschlagen lassen. Seine Gäste haben ihm zu viel auf der Toilette herumgemacht. Nun hat Max einen kleinen Nebenraum aufgeschlossen. Davon wissen aber nur die Stammgäste. Er will erst einmal abwarten und sehen, wie es läuft. Er hat nämlich als Hete keine Lust, ständig die gebrauchten Präser vom Boden aufzusammeln.”

„Deer Wiirt ist ’ne Heete?!”, amüsierte sich Sven.

Die Cocktails wurden serviert, wovon der Junge nichts mitbekam, da er ganz und gar auf das Gespräch konzentriert war. Mit den Fingern fuhr er über Tobias Oberschenkel.

„Schön!“, dachte jener. Hitze breitete sich in seinem Unterleib aus.

„Scheiße!“, scholt Tobias sich selbst. „Lass dich nicht einwickeln.“

„Woollen wiir den Daark Room ausprobieren?”, flirtete Sven.

„Lass uns erst einmal anstoßen”, wich Tobias aus und zeigte auf die Cocktails.

Sie prosteten sich zu und tranken. Danach schaute Sven sein Gegenüber so sehnsüchtig an, als könne er es kaum erwarten, von ihm berührt zu werden.

Tobias kam eine Idee. Er nahm seine Brieftasche aus seiner Hose und bat Maximilian, sie für ihn an der Bar zu verstauen, was dem Wirt zwar ein wenig seltsam vorkam, da Tobias aber ein Stammgast war, erfüllte er die Bitte gerne.

„Waas sooll daas?”, fragte Sven mit finsterem Blick. Tobias lächelte ihn gehässig an.

«Schon einmal daran gedacht, dass es auch Hörende geben könnte, die die Gebärdensprache verstehen?», gebärdete er. «Ich habe vorhin mitbekommen, wie du und deine Kumpane eure kleine, abscheuliche Wette abgemacht habt.»

«Arschloch!», entgegnete Sven mit einer abrupten Geste.

«Seht zu, dass ihr schnell von hier verschwindet, bevor ich dem Wirt stecke, dass ihr seine Gäste abzocken wollt, und er die Polizei ruft.»

Sven sprang vom Barhocker, machte eine Faust und streckte den Mittelfinger aus. Dann hastete er zu seinen Freunden. Die drei warfen etwas Geld auf den Tisch und verschwanden eilig aus dem Little Max.

„Was war denn das für ein Abgang?”, fragte Maximilian verblüfft. „Gerade wart ihr euch noch einig, nach hinten zu verschwinden und plötzlich fegt deine süße Eroberung von dannen?”

„Der Kerl hat nur mit mir angebandelt, um mich im Dark Room zu beklauen”, sagte Tobias. „Ich habe vorhin einiges von dem Gespräch zwischen ihm und seinen Freunden mitbekommen.”

„Du kannst die Gebärdensprache?”

Tobias nickte. Er nahm den Strohhalm seines Cocktails zwischen die Lippen und nahm einen tiefen Zug aus dem Glas. Scheinbar konnte er seine Frustration nicht völlig verbergen, denn Maximilian meinte tröstend: „Der Junge wirkte auf mich, als sei er wirklich von dir eingenommen.”

„Wahrscheinlich ist er ein guter Schauspieler”, murrte Tobias.

Maximilian gab ihm seine Brieftasche zurück und widmete sich wieder seiner Arbeit. Sein enttäuschter Stammgast blieb weitere zwei Stunden an der Bar hängen. Erst schlürfte Tobias seinen eigenen Cocktail, dann trank er den, den er für Sven bestellt hatte. Zum Abschluss genehmigte er sich noch einen Shorty. Als er ging, hatte er vier Cocktails intus, also nicht gerade wenig. Die kühle Nachtluft tat ihm gut. Er entschloss sich, nach Hause zu laufen, statt ein Taxi zu nehmen. Das Little Max lag in einer kleinen Nebenstraße, die zur einen Seite bald in eine Hauptstraße mündete, zur anderen Seite aber ziemlich einsam und verlassen wirkte. Die meisten Gäste des Lokals sahen des Nachts zu, sich in Richtung Hauptstraße zu wenden, sofern sie allein unterwegs waren. Tobias allerdings machte es nichts aus, durch die einsame Gasse zu gehen. Er war groß und muskulös. Außerdem hatte er einen schwarzen Gürtel in Judo, konnte sich also ganz gut gegen eventuelle Angreifer wehren. Auch diese Nacht nahm er seinen gewohnten Weg. Er torkelte ein wenig, hielt sich aber wacker auf den Beinen. Plötzlich meldete sich seine Blase. Mist, er hätte doch nochmal im Little Max gehen sollen. Tobias fand es prollig, in Hauseingänge zu pissen. Da er aber ziemlich nötig musste und keine Lust hatte, zum Little Max zurückzukehren, suchte er den nächsten Hauseingang, der gleichzeitig eine Hofeinfahrt war und zupfte den Reißverschluss seiner Hose auf. Er hörte ein Wimmern. Erschrocken zuckte er zusammen und machte seine Hose schnell wieder zu. Angestrengt starrte er in die Dunkelheit der Hofeinfahrt. Was war das? Er fand einen Lichtschalter und betätigte ihn.

„Maach daas Liicht auus!”, fauchte eine zusammengesunkene Gestalt am Boden.

„Sven?”, fragte Tobias verblüfft. Da der Angesprochene nicht reagierte, hockte sich Tobias vor ihn und wäre fast umgekippt, weil sein Gleichgewichtssinn von seinem Alkoholkonsum ziemlich mitgenommen war. Schnell stützte er sich an der Wand ab. Sven schaute hoch. Sein linkes Auge zierte ein Bluterguss und seine Lippe war aufgesprungen. Angetrocknetes Blut haftete an seinem Kinn.

«Was ist denn mit dir passiert?», fragte Tobias.

«Na was wohl?!», schnappte Sven.

«Deine beiden feinen Freunde haben dir wohl eine Abreibung verpasst?»

Sven zuckte mit den Schultern.

«Willst du hier die ganze Nacht sitzen?»

«Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Sie haben mir verboten, in die WG zurückzukehren.»

«Dann kommst du eben mit zu mir.»

„Was rede ich denn da für einen Scheiß?“, dachte Tobias. Doch nun war sein Angebot ausgesprochen. Die Erleichterung in Svens Augen stimmte ihn milde.

«Darf ich?»

«Na komm schon!» Tobias erhob sich und hielt dem Jungen eine Hand hin. Zögernd streckte Sven seinen Arm aus und legte seine Hand in die des anderen. Mit einem Ruck zerrte Tobias ihn vom Boden hoch. Sven stöhnte schmerzerfüllt auf.

«Die haben dir wohl nicht nur das Gesicht zerbeult?!», stellte Tobias fest.

«Es geht schon! Was wolltest du überhaupt hier?»

«Pinkeln!» Nun merkte Tobias wieder, wie nötig er musste. Er drehte sich zur Wand und nestelte seinen Schwanz aus der Hose. Während er sich erleichterte, schmiegte sich Sven halb von hinten, halb von der Seite an ihn heran und beobachtete ihn dabei. Tobias wusste nicht, was er davon halten sollte. Weshalb tat der Junge so interessiert? Tobias wusste es doch besser. Nachdem er fertig war und seine Hände wieder frei hatte, sagte er:

«Ist nicht nötig, immer noch so zu tun, als würdest du mit mir ins Bett wollen. Der Platz auf meiner Couch ist kostenlos.»

Sven zuckte wortlos mit den Schultern.

Sie brauchten fast dreißig Minuten bis zur Wohnung, da Tobias ganz schön viel getankt hatte und Sven seine Rippen zu schaffen machten. Dort angekommen, ließ Sven sich sofort auf das Bett seines Gastgebers fallen.

„Ganz schön frech“, dachte Tobias. Da er aber bemerkte, wie blass der Junge war, sagte er nichts. Stattdessen füllte er eine Schüssel mit warmen Wasser und etwas Duschgel, holte sich einen sauberen Waschlappen und ging damit ins Schlafzimmer zurück. Sanft tupfte er Sven das Blut aus dem Gesicht, der ihn dabei unentwegt ansah. Danach half Tobias ihm beim Entkleiden. Überall am Oberkörper hatte Sven Blutergüsse, doch seine Rippen schienen in Ordnung zu sein. Tobias ging ins Bad zurück, kippte das Waschwasser fort und holte ein kühlendes Gel gegen Blutergüsse, das er manchmal nach dem Judo-Training anwenden musste.

Sven seufzte wohlig, während ihm sein Gastgeber zärtlich die Blutergüsse eincremte. Nur manchmal zuckte er vor Schmerz zusammen. Tobias arbeitete so konzentriert, dass ihm fast entging, wie schön Sven es fand, von ihm berührt zu werden; ... aber nur fast. Etwas regte sich in Svens Boxershorts. Prüfend blickte Tobias nach oben, um ihm in die Augen zu schauen. Der Junge lächelte einladend.

„Ach, was soll’s!“, dachte Tobias und zog ihm kurz entschlossen die Shorts von den Hüften. Mit einer Hand griff er um die hervorspringende Erektion, mit der anderen fasste er die Hoden. Sven stöhnte auf. Einige Male fuhr Tobias mit der Hand vor und zurück, doch bald genügte ihm das nicht mehr. Der Schwanz in seiner Hand war zu schön und appetitlich, um ihm nur die halbe Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Also beugte sich Tobias darüber und küsste ihn.

„Ooh jaa!”, stöhnte Sven. Er stieß auffordernd mit den Hüften vor. Tobias ließ sich nicht lange bitten. Er öffnete den Mund und ließ sich den samtenen Schaft hineinschieben. Oh ja, dieser Junge konnte einen süchtig machen! Tobias saugte und leckte, was das Zeug hielt. Dabei spielten seine Finger mit den Hoden des Jungen und glitten in dessen Pospalte.

„Jaa, daas tuut soo guut”, feuerte ihn Sven an. Tobias spürte einen salzigen Lusttropfen auf der Zunge, der ihn etwas ernüchterte. Nicht, dass er den Geschmack nicht mochte, Svens Schwanz war wirklich ein äußerst schmackhafter Happen. Aber Sperma war eben doch ein nicht zu unterschätzender Risikofaktor. Also hob Tobias den Kopf, beugte sich zu seinem Nachtschrank und nestelte einen Präser heraus. Er riss das Ding aus der Packung, nahm es zwischen die Lippen und rollte es geschickt über, was Sven staunend mit einem kehligen Laut kommentierte. Dann hob Tobias den Kopf erneut, presste noch etwas aus der Gleitcremetube und verteilte das Gel auf seinem Zeigefinger.

Sven kicherte lüstern, als er es sah. Schon machte sich der Mund seines Liebhabers wieder über das nun eingepackte Glied her. Während Tobias seinen Kopf gemächlich auf und ab bewegte, tastete er mit den Fingern zwischen Svens Beinen, bis er den kleinen Punkt fand, der ihn interessierte. Er stieß entschlossen mit dem Zeigefinger vor. Aufstöhnend bäumte sich Sven auf.

„Auua!”, klagte er.

Also zog Tobias seine Hand wieder zurück.

„Neein! Tuu den Finger soofort wiieder zurück”, bettelte Sven. „Ees siind nuur die Riippen.”

Diesmal bohrte sich Tobias vorsichtiger in den Jungen hinein, damit dieser sich nicht erneut aufbäumte und dadurch Schmerzen erlitt. Die Sonde fand den lustspendenden Knoten und rieb daran. Gleichzeitig intensivierte Tobias seine Bemühungen mit dem Mund. Mit einem langgezogenen Schrei ergoss sich Sven. Tobias saugte gierig an ihm, als wolle er den Saft schlucken und das wollte er ja eigentlich auch. Als er die Nutzlosigkeit seiner Bemühungen einsah, hob er den Kopf und blickte Sven ins Gesicht. Der Junge hatte die Augen geschlossen. Ein kleines, befriedigtes Lächeln ließ sein Gesicht erstrahlen. War er etwa eingeschlafen? Gut möglich, wenn man seinen geschundenen Körper bedachte. Zuvorkommend befreite Tobias das Glied seines Geliebten aus der engen Umhüllung und wischte es mit Papiertaschentüchern ab. Er entsorgte Taschentücher nebst Inhalt im Bad, wusch sich die Hände und kehrte zu seinem Bett zurück. Tobias zog sich nackt aus, breitete die Decke über Sven und kroch zu ihm ins Bett. Einige Male rieb er seinen Steifen an Svens Bein.

„Morgen!“, versprach sich Tobias. „Morgen bekomme ich meine Belohnung!“

Als Tobias am Morgen erwachte, war er allein. Sofort dachte er an seine Brieftasche. Er sprang aus dem Bett und tastete in seiner Jeans nach der hinteren Tasche. Leer!

„Scheißkerl“, dachte Tobias, „Verdammter Scheißkerl!“

„Du bist doch selbst Schuld“, nagte ein kleiner Teufel in ihm. „Hast doch gewusst, dass der Junge kriminell ist.“

„Scheiße!”, fluchte Tobias und ging erst einmal auf die Toilette. Danach schlurfte er in seine Küche und setzte Kaffee auf. Er würde wohl die Karten sperren lassen und bei der Polizei eine Anzeige aufgeben müssen. Aber erst einmal brauchte er einen starken Kaffee. Unvermutet hörte er einen Schlüssel im Schloss seiner Wohnungstür kratzen. „Was?”, fauchte er und eilte dorthin. Gerade trat Sven ein. Erschrocken zuckte er zusammen, als er den nackten Tobias vor sich sah, dessen wütendes Gesicht ein Donnerwetter verhieß.

„«Wo ist meine Brieftasche?»“, schrie Tobias, während er es gleichzeitig wild gestikulierte.

«Sie liegt in der Küche. Ich habe mir lediglich fünf Euro herausgenommen, um Brötchen kaufen zu gehen. Ich wollte dich mit Frühstück überraschen. Eigenes Geld habe ich doch nicht, weil mir meine Freunde ...»

Tobias starrte sein Gegenüber mit einem blöd überraschten Gesichtsausdruck an.

«Hast du gedacht, ich hätte dich beklaut? Na ja, ich kann dir deine Reaktion nicht verdenken, nach dem, was im Little Max passiert ist.»

Eine Weile war es still zwischen den Männern. Es arbeitete in Tobias’ Gesicht, während Sven erst einmal abwartete. Und dann sagte Tobias:

«Ich gehe jetzt wieder ins Bett und lass’ dich das Frühstück machen, wie du es vorhattest. Später sprechen wir über den schlechten Umgang, den du hast. Das muss aufhören! Wenn du in Schwierigkeiten steckst, kann dir mein Vater helfen, er ist Anwalt. Nach dem Frühstück werden wir gemeinsam baden, und ich werde dich nageln, bis du um Gnade winselst.»

«Au ja!», frohlockte Sven grinsend.

Tobias drehte sich um und ging den Flur zu seinem Schlafzimmer herunter. An der Tür drehte er sich noch einmal um und gebärdete: «Übrigens trinke ich den Kaffee sehr stark.»

Lächelnd salutierte Sven und verschwand in der Küche.

U. Linnenbrink

Reisevorbereitung

„Also dann bis morgen.”

Hermann legte Bruno beide Hände auf die Schultern und sah ihm noch einmal tief und ernst in die Augen. „Ich werde pünktlich um zehn bei dir sein.”

„Danke, mein Freund. Ich bin sehr froh, dass du dich nun doch entschlossen hast.” Bruno lächelte zaghaft und strich Hermann liebevoll über den Rücken. „Ich weiß, dass dir die Entscheidung nicht leicht gefallen ist.”

Ohne noch etwas zu entgegnen, wandte Hermann sich ab und verließ die Wohnung.

Bruno hob den Kräuterbeutel aus der Tasse, hielt ihn einen Moment lang zum Abtropfen über den Tee und beobachtete seine kreisenden Bewegungen. Dann wippte er ein paarmal damit auf und ab, öffnete mit einem Fußtritt den Komposteimer neben der Spüle und warf den Beutel zu dem anderen Biomüll.

Beate würde sich später um die Entsorgung des Inhalts kümmern, so wie sie auch bei der Organisation der letzten Dinge helfen würde, die in diesem Hause zu regeln waren, bevor es in den Besitz seines Bruders Helge übergehen würde. Danach musste er entscheiden, was er damit machte und wie er es mit der Verantwortung dafür hielt. Doch bis jetzt wusste er noch nichts von seinem Glück, der Gute.

Langsam schlurfte Bruno in seinen Filzpantoffeln über das Parkett des Flures, dann durch die hohe weiße Flügeltür hinüber in den Raum, der einmal sein Wohnzimmer gewesen war.

Durch die entstandene Leere erschien dieses Zimmer ihm beinahe fremd, wie ein wenn auch prachtvoller, großzügiger, mit hohen, stuckverzierten Decken ausgestatteter Raum, der jedoch kaum noch Spuren seines Lebens zeigte.

Einzig das Klavier stand noch am alten Fleck, und diese Tatsache nahm Bruno - je näher das Morgen rückte - mit großer Sorge zur Kenntnis. Ja, die Ungewissheit trug sogar dazu bei, dass er nicht frei von dem Zweifel darüber war, ob der Zeitpunkt seiner Reise wirklich richtig gewählt sei.

Die Teetasse zwischen beiden Händen drehte er sich langsam um die eigene Achse. Sein Blick an den Wänden entlang wurde immer wieder von den Stellen aufgehalten, die sich durch Aufhellungen vom nachgedunkelten Rest der Tapete absetzten.

Jeder Fleck ein Zeichen, eine Erinnerung, eine Geschichte. Mit Wehmut betrachtet zu Beginn der Auflösung, doch inzwischen eher mit Erleichterung, die die Oberhand gewonnen hatte gegen den Schmerz des Verlustes, der umfassend war in seiner Tragweite und nicht nur die materiellen Dinge betraf. Es war wie der Schnitt, der endgültig die Nabelschnur durchtrennt hatte, ein auch äußerliches Ablösen von den Dingen, die in seinem Leben für ihn wichtig waren. Doch es war geschehen, und es musste sein. Ja, es musste sein, und es war gut so.

Den mannshohen Spiegel mit dem breit geschnitzten und mit feinem Blattgold verkleideten Rahmen würde Hermann morgen mitnehmen. Sonst war da nichts mehr, was Bruno mit den klebrigen Fingern des Weltlichen hielt, nichts mehr, was es zu regeln galt.

Außer der Sache mit dem Klavier, für das er bisher - trotz unzähliger Annoncen - keinen neuen Besitzer gefunden hatte, für das er vermutlich auch keinen mehr finden würde, denn bis morgen um zehn blieben ihm nur noch knappe zwölf Stunden. Zwölf Stunden noch ...!

Bruno stellte die Teetasse oben auf die schwarzglänzende Abdeckung des Instruments, kramte in der Hosentasche seines Trainingsanzugs nach den Streichhölzern und zündete die Kerzen in den beidseitig angebrachten Messingleuchtern an.

Die brennenden Kerzen ermöglichten es, Mutters handgeschriebene Noten auf den vergilbten Blättern zu erkennen. Auch ohne das Licht des nicht mehr vorhandenen Kronleuchters und all der Lampen und Lämpchen, die im Laufe der vergangenen Wochen den Besitzer gewechselt hatten. Nur noch zur Zierde hatte er die Noten auf das ihnen zugedachte kleine Bord gestellt, zur Erinnerung. Selbst spielte er schon lange nicht mehr.

Ohne den Blick von den Flammen zu wenden, steckte er die Streichhölzer wieder zurück an ihren Platz. Für einen Moment meldete sich durch diese Bewegung trotz Hermanns Spritze wieder der Schmerz, und er betastete die Schwellung an seinem rechten Oberarm.

„Das Lymphom hat sich ausgebreitet, ist schon wieder dicker geworden, was?”, hatte Hermann eben festgestellt, und der Arm fühlte sich an, als habe ein ganzer Hornissenschwarm daran seine Stacheln erprobt.

„Sie überlegen, ob sie es noch operieren sollen”, hatte er weiter erzählt. „Außerdem sind die Metastasen im Kopf schon wieder größer und zahlreicher geworden. Ich habe gestern Nachmittag die neuen Aufnahmen gesehen ...”

Und dann war er - weil es keine andere Sitzgelegenheit mehr gab - hinunter auf den Boden gerutscht, hatte sich gegen die Wand gelehnt und für einen Moment das Gesicht hinter den Händen verborgen.

„Natürlich werde ich dir helfen, Bruno”, hatte er dabei durch die Finger gesagt, „selbst wenn sie mir durch einen dummen Zufall draufkommen und ich meine Approbation verliere und vielleicht sogar ... Ich habe oft genug erleben müssen wie es endet, und das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Das werde, nein, das muss ich dir ersparen.”

Ja, er war ein Freund, der Hermann! Aber auch Beate, Kathi, Kofi ... Welch ein Glück, in dieser schweren Zeit solche Freunde zu haben!

Außerdem empfand Bruno es wie einen Segen, dass man ihm zumindest äußerlich bisher nichts ansah, dass er nicht wie Roland an Gesicht, Hals und Händen übersät war von diesen hässlichen roten Flecken, dass er bis zuletzt durch die Straßen oder gegenüber durch den Park gehen konnte, ohne angestarrt zu werden.

Der aufgequollene Arm ließ sich durch weite Kleidung verdecken, und ins Innere seines Kopfes konnte man nicht sehen.

Denn bei ihm hatte alles einen anderen Verlauf genommen, offenbar eine eigenwillige Variante dieses teuflischen Virus, der den Weg bereitet hatte für die zerstörerischen Kräfte in ihm, und der sie beide, Roland und ihn, schon vor ihrer ersten Begegnung getroffen hatte wie ein giftgetränkter Pfeil, ihnen erschienen war wie eine hässliche Mauer - errichtet, um einen Keil zwischen die Menschen zu treiben.

Roland ...!

Bruno ließ sich vor dem Klavier auf den kleinen schwarzen Hocker sacken und drehte sich so weit herum, dass er - ohne sich den Hals zu verrenken - die überdimensioniert und grellrot an die Wand gepinselten Buchstaben lesen konnte.

VINCENTE! stand dort, und hinter diesen Namen hatte er ein paar wütende Kleckse geworfen. Ausdruck seiner Tränen, seiner Verzweiflung, seines Zorns.

Ein halbes Jahr war das nun her. Ein halbes Jahr schon! Roland, der eigentlich Vincente hieß und Italiener war. Der sich Roland nannte, weil Bremen, seine erste leibhaftige Begegnung mit Deutschland, ihm diesen Namen förmlich aufgedrängt hatte. Jedenfalls hatte er es damals nach dem ersten Augen-Blick an der Bar lächelnd und mit diesem bezwingenden Charme so erklärt.

„Ische wollte deutsche Name. Wohn isch in Bremen, nehm isch einefach Roland ... Das ist gute deutsche Name, hab isch gedacht”, hatte er fröhlich zwinkernd gesagt und damit im Sturm Brunos Herz erobert.

Innerhalb einer Woche war er nach Berlin umgezogen. „Mama mia, deine Casa ... wie sagt man in deutsch? ... nobel, si? Nobel, so schönes altes, sieht aus wie eine kleine Castello.”

Beide wussten schon damals, wie es um sie stand, aber Vincentes fröhlicher Optimismus hatte ihn immer wieder aus trüben Gedanken, aus dem Nicht-Wahr-Haben-Wollen und dem Warum-Ich? gerissen und ihm gezeigt, dass es vor dem Tod noch ein Leben gab.

In der Erinnerung krampfte sich Brunos Herz zusammen. „Lass mir nischt so lang warten - drüben”, hatte Vincente ihm ins Ohr geflüstert, kurz bevor seine Seele den Armen entglitt, die ihn so gern bis in alle Ewigkeit gehalten hätten ...

Bruno wurde der Hals eng.

Er griff nach der Teetasse, setzte sie an die spröden Lippen und nahm vorsichtig einen Schluck. Hielt ihn einen Augenblick im Mund, spülte sich damit den unangenehm tauben Geschmack von der Zunge und presste die Flüssigkeit mit gewölbten Backen durch die Zahnzwischenräume. Hin und her.

Jetzt hatte der Tee gerade die richtige Temperatur. Nicht so heiß, dass er ihm den Gaumen verbrühte und nicht so lau, dass er fade schmeckte.

Obwohl - eigentlich schmeckte in letzter Zeit alles fade, und auch das Kauen der wenigen festen Nahrung, die er während der vergangenen Tage noch zu sich genommen hatte, fiel ihm mit wachsender Lähmung der rechten Gesichtshälfte immer schwerer. Diese ekelhaften Eindringlinge schienen sich gründlich auszutoben in dem Gehirn, das doch eigentlich seines war.

Er beugte sich vor, stützte die Ellbogen auf den Oberschenkeln ab, hielt die Tasse und betrachtete das helle Rechteck an der Wand - direkt neben dem Fenster zum Garten.

Dort, wo inmitten des Blumenmusters der Tapete das Gemälde gehangen hatte, auf dem die junge Frau in einem Sessel sitzend, versunken in ein Buch, abgebildet war.

Er hatte das Bild Beate geschenkt, weil die Frau in der dargestellten Stimmung - wie er fand - eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Wesen seiner Freundin zu haben schien.

Auch Beate strahlte diese wohltuende Ruhe aus, diesen Einklang mit sich selbst, und sie verschlang zudem mit Begeisterung jedes Buch, das ihr zwischen die Finger geriet.

Oft war es so, dass er an diesem Vergnügen teilhatte, denn sie liebte es, ihm stundenlang und mit unbeschreiblicher Geduld vorzulesen. Von daher hatte es keiner Überlegung bedurft. Es war klar, dass das Bild nur zu ihr wirklich gehörte.

„Schau dir diese Frau doch mal genau an! Sie ist nicht nur wie du, ruhig, still, belesen, mit sich und dem Garten, der sie umgibt in großer Harmonie, sie sieht dir sogar ein wenig ähnlich, findest du nicht? Schau doch, diese Blumenkohlohren und diese Mohrrübennase!”, hatte er scherzend gesagt, um der Situation ein wenig von der Bedrückung zu nehmen und Beate aufzuheitern. Nichts wollte sie von ihm. „Ich wünsche mir, dass du lebst!”, hatte sie geweint - unbeeindruckt von seinem hilflosen Versuch - und sich erst nach langem Drängen entschieden. Auch für die schweren Leuchter aus Messing, die auf der Anrichte neben der Chaiselonge gestanden hatten.

„Aber wirklich nur, weil sie mich immer, wenn ich sie anschaue und Kerzen darin anzünde, an die Zeit mit dir erinnern werden. Nur deshalb. Und auch dabei komme ich mir jetzt vor wie ein Leichenfledderer, der schon fleddert, obwohl es noch gar keine Leiche gibt. Kann ich sie nicht später mitnehmen? Wenn du ...”

Sie hatte nicht aussprechen können, was sie sagen wollte, und ihm gleich darauf die Arme um den Hals geschlungen, konnte nichts mehr tun gegen den Krampf, der sie zu schütteln begann.

Ohne etwas, das in ihrer Beziehung zu einander nicht sein konnte und auch von niemandem erwartet wurde, war Beate ihm mit den Jahren eine wirkliche Freundin, eine Vertraute geworden, die ihm nicht ihre Zuneigung entzog wie einige andere Menschen, die er ohne die Belastung des positiven HIV-Testergebnisses in gegenseitiger Täuschung für Freunde gehalten hatte.

Nein, sie war ihm treu geblieben. Er war sich sicher, dass er ihr schmerzlich fehlen würde, und dass dieses Gemälde und die Leuchter in ihren Händen nicht nur gut aufgehoben sein würden, sondern auch am rechten Platz.

Neben jenem hellen Rechteck an der Wand gab es ein zweites. Beinahe ebenso groß, nur ein wenig nach rechts verrückt. Dort hatte das „Sturmbild” gehangen, auf dem die Kronen der Bäume sich unter heftigem Sturm, umwirbelt vom gelösten Herbstlaub, zur Seite bogen.

Das Sturmbild hing nun bei der temperamentvollen Kathi. In ihrem Antiquitätenlädchen, in dem besonders Sammler erlesener antiker Silberbestecke fündig wurden, und die er daher liebevoll „Frau von Löffelchen” genannt hatte, was sie sich - kam es doch von ihm - gern gefallen ließ.

Auch Kathi war nicht sonderlich erfreut, schon zu Brunos Lebzeiten in diesen Besitz gelangt zu sein, doch sie hatte es in der ihr eigenen nüchtern realistischen Art als seinem Wunsch gemäß akzeptiert, das Gemälde ohne langes Zieren unter den Arm geklemmt und mitgenommen.

Weiter schweifte Brunos Blick durch den Raum, über den türkisfarbenen Teppichboden hinweg.

Die Eindrücke der Sessel und des Tisches hatten sich aus dem Flor noch nicht wieder aufgerichtet. Wie sollten sie auch, nach all der Zeit, die die Möbel dort an der immer gleichen Stelle verbracht hatten. So schnell sind Spuren nicht verwischt. Nein, so schnell nicht.

Kofi ..., dachte er und spülte die aufsteigende Trauer über den Abschied mit einem neuen Schluck Tee hinunter. Kofi, die treue Seele!

Nach Vincentes Tod hatte er ihm sogar einen winzigen Hauch dieses Gefühls zurückgegeben. Eine kleine Spur von Verliebtheit, die er - von Vincente allein gelassen - schon nicht mehr für möglich gehalten hatte.

Ein einseitiges Empfinden zwar, weil Kofi „anders“ liebte, verheiratet war und zwei entzückende kleine, dunkelhäutige Kinder gezeugt hatte, aber da die Endlichkeit ohnehin im Raum stand, war es Bruno schon Erfüllung genug, ein solches Gefühl wenigstens im eigenen Herzen zu haben und zu spüren, dass ein wichtiger Teil seines Lebens noch nicht gestorben war.

Der schwarze Kofi, der ihm als ‚Putzmann’ seine Dienste angeboten hatte und ihm in den wenigen Monaten zu einem hilfreichen Freund geworden war. Bis gestern hatte er sich um seinen Haushalt gekümmert. Nichts war ihm zu viel geworden.

Es hatte ihm nichts ausgemacht, nicht nur die Wohnung, sondern auch Brunos Körper zu säubern - dann, wenn die verstärkt auftretenden Lähmungserscheinungen ihn daran hinderten, es selbst zu tun. An diesen Tagen, die ihm einen kleinen Vorgeschmack gaben auf das, was kommen würde, wenn er nichts unternähme, wenn er sich nicht entscheiden könnte.

Kofi hatte die Sessel mit dem Pfauenmuster und das Rattantischchen mitgenommen. Beides so erfrischend exotisch wie er selbst, und da diese Möbel, gekauft in einer Laune, die Bruno sich später nicht mehr recht erklären konnte, nicht jedermanns Geschmack trafen, war es ihm eine große Erleichterung, als er das Blitzen in Kofis Augen bemerkte, das Erstaunen und die ungläubige Freude, als er ihm diesen Vorschlag unterbreitet hatte.

Seit gestern waren auch diese Dinge nicht mehr da, und von Kofi hatte er sich mit einer für beide Männer schmerzenden Endgültigkeit verabschiedet.

Zu den übrigen Flecken auf dem Teppichboden und an den Wänden gab es keine Geschichten, die Brunos Herz in gleicher Weise berührt hätten. Menschen waren nach der Anzeige in der Tageszeitung in Scharen in sein Haus eingefallen und hatten an sich gerissen, was verfügbar war.

Sie hätten auch die Bilder, die Leuchter und den Spiegel mitgenommen, wenn er sie nicht daran gehindert hätte. Stumm und innerlich unbeteiligt, hatte er dabei zugesehen, wie die Gier diese Aasgeier um einzelne Stücke miteinander kämpfen ließ.

Müde lächelnd, ja fast amüsiert war es ihm vorgekommen, als betrachte er die Szenerie von weit, weit weg, als habe er sich schon Meilen entfernt aus diesem Teil seiner Realität, von allem, was materiell und damit für ihn unwichtig geworden war.

Noch ein Schluck Tee. Bruno schüttelte den Kopf und löste sich von diesem unangenehmen inneren Bild, erhob sich mit einiger Mühe und ging die wenigen Schritte hinüber zum Spiegel, der darauf wartete, morgen von Hermann abgeholt zu werden.

Er sah sich in die von dunklen Schatten umrahmten Augen, fuhr prüfend über seine noch immer zarte, unbefleckte Haut und den kahl gewordenen Kopf.

„Nein, nicht so wie bei Vincente”, wiederholte er laut, was er kurz zuvor zu Hermann gesagt hatte, womit er auch Beate und Kathi von der Ernst- und Sinnhaftigkeit seiner Absicht zu überzeugen versucht hatte.

„Der Weg bis hierher war schwer genug, ich muss das nicht auskosten bis zur Neige. Ich will, dass mir die gleiche Gnade widerfährt, die man keinem kranken Hund versagt. Ich werde mich nicht an Apparate anschließen lassen, nicht mehr meinen Kopf oder meinen Arm operieren, nichts aus mir herausschneiden lassen, nicht ohne eigenen Einfluss dahinvegetiert werden. Von Menschen, die meinen Schmerz und meine Verlorenheit nicht fühlen, meinen Zerfall nicht spüren wie ich selbst, die mir nichts davon abnehmen, alles nur verlängern können. Ich bin weder ein Feld für medizinische Experimentierfreudigkeit noch bin ich bereit, mich dem Helfersyndrom des Hippokrates zu beugen. ICH bin ICH! Wer außer MIR hat das Recht zu entscheiden, was MICH betrifft? Wenn nur endlich auch das Klavier ...!”

Bruno wandte sich um und spürte beim Anblick des Instruments wieder die drängende Sorge. Sollte es sich wirklich seinem Einfluss entziehen, wem es ab morgen gehören durfte? Dies war der einzig unerträgliche Gedanke für ihn in diesem Augenblick.

Er ging zurück zum Klavier, stellte erneut die Tasse oben ab und setzte sich wieder auf den Hocker, hob den Deckel von der Tastatur, holte mit seinen dürren Fingern ein paar Töne in den durch die Leere hallenden Raum und lauschte ihnen mit Wehmut.

Der Klang war noch immer warm und weich, so wie er es liebte, so wie er es immer geliebt hatte. Schon als Kind, wenn seine Mutter darauf gespielt hatte und die Melodien bis zu ihm hinüber ins Spielzimmer gedrungen waren.

„Du konntest noch so wilde beim Toben sein, Brunochen, wenn Mama sich ans Klavier setzte und spielte, wurdeste janz stille”, hatte ihm Jette, seine Gouvernante später erzählt, als er die Gute nach langen Jahren, grau geworden und gebeugt, am Grab der Mutter wiedertraf, „wenn se Klavier spielte, wurdeste stille wie ’n Fisch und hast de Öhrchen janz weit aufjesperrt, Jungchen. Da dacht ick immer, der Kleene hat ’n Musikus in sich drinne stecken ... Der hat ’n Jefühl für sowat ...”

Nein, ein Musikus war nicht geworden aus ihm, nur einer, dem die Musik viel bedeutet, weil sie ein wichtiges Stück seiner Kindheit war. Dem jedoch zu der an der Mutter bewunderten Virtuosität offenbar die Gabe, das Talent fehlte.

Er hatte es eher wie ein Handwerk erlernen müssen, und zum Hausgebrauch gelang ihm das Spiel leidlich. Doch schon früh waren ihm die eigenen Grenzen bewusst, und er hatte sie akzeptiert - wenn auch mit Bedauern.

Dies jedoch behinderte ihn nicht in seiner nach wie vor bestehenden Liebe zu dem Instrument, war das Klavier doch für ihn untrennbar mit einer wichtigen Facette des Wesens seiner Mutter verbunden, ein sichtbares, wenn auch ohne den letzten Erfolg gebliebenes Relikt des musischen Interesses, das sie ihm ins Herz gepflanzt hatte.

Bruno ließ den Deckel langsam wieder zurückgleiten, fuhr mit den Händen streichelnd darüber hinweg.

Wie schön es noch glänzte! Keine Kratzer, keine Spuren unangemessenen Umgangs mit ihm. Es hatte bisher seinen Platz nicht wechseln müssen, schien verwachsen mit der alten Grunewalder Villa, dem Familiensitz noch aus der Gründerzeit, gehörte zu ihr wie deren Wände selbst. Das Haus, das Klavier und sein Leben waren praktisch eine Einheit, die bisher nicht von einander getrennt worden waren.

Doch das würde nun anders, denn sein Bruder wollte „den ollen schwarzen Kasten” nicht, hatte keine Beziehung dazu.

Sollte er mit dem Haus machen, was er wollte. Verkaufen vielleicht, weil sein Lebensschwerpunkt sich an einen anderen Ort verlagert hatte, und der Erlös ihm helfen könnte, dort befreiter vom finanziellen Druck zu sein, aber die Sorge um den Verbleib des Instruments ließ in Bruno doch immer wieder Zweifel darum aufkeimen, ob seine Entscheidung - zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, der in Bezug auf den Verbleib des Klaviers noch ungeklärt war - möglicherweise nicht doch eine falsche sein könnte.

Ihn fröstelte plötzlich.

Das Beruhigungsmittel, das Hermann ihm gespritzt hatte, schien endlich seine Wirkung zu tun. Es dauerte immer länger in letzter Zeit. Nichts schlug mehr recht an, jedenfalls nicht so wie zu Beginn, als Brunos Körper noch voller Neugierde und offen schien, bereitwillig reagierte. Allzu vertraut waren ihm die Medikamente geworden. Es war, als habe er sich mittlerweile so sehr daran gewöhnt, dass er sie kaum noch wahrnahm.

„Fragt sich, wie viel da drinnen tatsächlich noch von mir ist”, hatte er in Hermanns Beisein eben überlegt, und es war halb scherzend gedacht. „Was meinst du? Wie viel von dem Blut in mir ist tatsächlich noch Blut?” Hermann hatte darauf nicht antworten können und ihn nur traurig angesehen. Nein, zum Mitlachen war ihm nicht zumute. Absolut nicht.

Schwer waren Brunos Beine nun, als sie ihn hinüber in den Schlafraum trugen. Er drehte seinen Rücken gegen das Bett, ließ sich hinuntersacken, zur Seite kippen, zog sich frierend die Daunendecke um den Körper und schloss die Augen.

Nein, er entkleidete sich nicht. Warum auch? Wozu? Zu mühsam, zu kalt, zu müde ...