Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

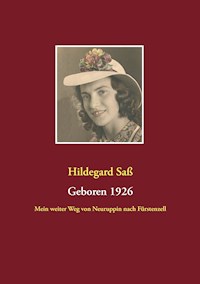

In diesem Buch spiegelt sich das facettenreiche Leben der 1926 geborenen Hildegard Saß wider. Sie erzählt von ihrer einfachen Kindheit in einem kleinen Dorf, in dem es an nichts mangelte. Die Beschreibungen des Alltags in der Küche, in der Schule und des bäuerlichen Lebens mit Arbeiten und Festen führt den Leser in ein fast vergessenes Zeitalter. Die Autorin lässt uns teilhaben an den entbehrungsreichen Kriegsjahren, an der Flucht und an der Heimkehr in eine zerstörte Stadt. Ausführlich beschreibt sie die darauf folgenden Hungerjahre mit den unzähligen Hamsterfahrten durch die Mark Brandenburg. Ab 1948 teilte sie ihr Leben mit Hans, ihrem Ehemann, den sie in Oranienburg kennenlernte. Sie zog zu ihm nach Fürstenzell bei Passau, wo sie auch heirateten. Der Aufbau einer neuen Existenz war nicht einfach, was sie in eindrucksvollen Bildern beschreibt. Was mit kurzen Geschichten und Aufzeichnungen aus ihrem Leben für ihre Kinder, Enkel und eine Schulfreundin in den USA begann, sammelte sich in den folgenden Jahren zur vorliegenden Autobiographie. Die beiden Erzählungen "Der erste Schlitten" und "Als Hochzeitsgeschenk gab es nur Kartoffeln" wurden in der Passauer Neuen Presse abgedruckt. Die Leser finden in diesem Buch berührende und nachdenkliche, traurige wie auch heitere Geschichten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 202

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Wer in der Zukunft lesen will, muß in der Vergangenheit blättern

(André Malraux)

Inhaltsverzeichnis

Wie alles begann

Meine Familie

(Mutter

,

Vater

,

ich

...,

Erika)

Kindheit in Stöffin

(Stöffin

,

Erntedank-Fest

,

Die Küche

,

Speisekammer und Keller

,

Weihnachten

,

Der erste Schlitten

,

Mensch ärgere dich nicht

,

Heiße Kartoffeln

,

Spiele

,

Das Nähtuch

,

Poesie-Album

,

Martini-Markt

,

Ostern

,

Der Bauchladen im Kartoffelfeld

,

Wie wir auf den Hund kamen

,

Der Anschlag)

Krankheit und Kinderlandverschickung

(Masern und Scharlach

,

Kinderlandverschickung

,

Papa arbeitslos

,

Krankenhaus Neuruppin)

Umzug nach Oranienburg

(Papa zu Heinkel und Umzug

,

Neue Schule

,

Kino

,

Zeugnisse)

Pflichtjahr, Handelsschule, erste Arbeitsstelle

(Pflichtjahr

,

Handelsschule und Auer-Gesellschaft)

Letzte Kriegsmonate und Flucht

(Heute vor 67 Jahren

,

Teterow)

Rückkehr nach Oranienburg

(Typhus)

Hungerjahre und „Fachgruppe Dentisten“

(Brückenbau in Schmachtenhagen

,

Bunker-Öfen

,

Stearin

,

Fidibus

,

Weihnachten

,

Das Weißbrot im Straßengraben

,

Papas Rückkehr

,

Handwagen verliehen

,

Kartoffeln in der Hose

,

Das Waschpulver an der Mauer

,

„Fachgruppe Dentisten“

,

Schreibmaschine

,

Steine oder Kartoffeln

,

Weißkraut

,

Kartoffelsäcke

,

Streichhölzer und Salz, Lisa

,

Socken-Weißbrot

,

Kohlenklau

,

Holzklau

,

Rezepte aus dieser Zeit

,

Blaubeeren

,

Mühle

,

Zum Hamstern per Bahn

,

Russenbäckerei Sommer)

Saß-Familie

Die lange Fahrt nach Fürstenzell

Hochzeit am 16. April 1948

Währungsreform und Leihbücherei

(Ladenbau für eine Leihbücherei

,

Aus der PNP

,

Neue Wohnung)

Wolfgang wird geboren

(Geschäftsaufgabe

,

Neue Arbeitsstelle)

Hausbau

Andrea wird geboren

Arbeitsplatz für Hans

(Garagenbau)

Reise nach Berlin 1961

(Tante Anna und Karl-Heinz zu Besuch)

Reise nach Sindelfingen

Reise nach Dänemark

(Schützenverein)

Nachwort

heute …

.

Über die Autorin

Wie alles begann …

... „erzähle doch wieder einmal von früher“, baten mich meine Kinder und später die Enkelkinder immer wieder. Und dann hingen sie an meinen Lippen, wenn ich zu Erzählen begann: von meiner Kindheit auf einem kleinen Dorf in der Mark Brandenburg; von den Hungerjahren nach dem Krieg und den vielen Hamsterfahrten; wo ich ihren Vater bzw. Großvater kennenlernte und wie ich nach Fürstenzell kam. Die Gelegenheiten zum Erzählen sind aber selten geworden. Die Familie zerstreute sich im Laufe der Jahre in alle Himmelsrichtungen. Ich wurde deshalb öfter gefragt, ob und wann ich meine Lebensgeschichte endlich aufschreibe, damit nichts verloren und vergessen wird. Vor allem Allison, meine jüngste Enkelin, die mit ihren Eltern in den Vereinigten Staaten lebt, wartet darauf. Sie hatte ja wegen der Entfernung wenig Gelegenheit zum Zuhören und zum Nachfragen.

Also fing ich an, meine Geschichten zu sammeln und zu ordnen. Niedergeschrieben habe ich sie dann in den Jahren zwischen 2002 bis 2006. Anfangs per Hand, später hämmerte ich die Erinnerungen zielsicher auf die Tasten meiner mechanischen Schreibmaschine. Meine Enkel Emanuel und Benjamin überredeten mich bald, auf einem PC weiter zuschreiben. Da ging es natürlich viel einfacher und schneller. Nicht lange, da schenkte mir Emanuel ein Laptop. Das war etwas ganz Besonderes, denn ich konnte das Ding bei schönem Wetter mit auf die Terrasse nehmen. Manchmal kapitulierte ich aber vor der Technik und es folgten nicht wenige Hilferufe an die Beiden. Franz, der Mann meiner Enkelin Annemarie, half mir nun öfter aus der Klemme. Ich vergaß nämlich manchmal, das Geschriebene abzuspeichern. Noch öfters drückte ich eine verkehrte Taste und der Bildschirm wurde schwarz - und blieb auch schwarz.

Viele Jahre bewahrte ich die vollgeschriebenen Blätter in einer großen Pappschachtel auf, bis mein Sohn vor zwei Jahren danach fragte. Gemeinsam ordneten wir die Skripte chronologisch und Wolfgang verband die einzelnen Texte im PC.

Hier ist nun meine Lebensgeschichte:

Meine Familie

Mutter, geb. Wüstrich (1895-1971)

Meine Mutter Anna Hedwig, genannt nach der schlesischen Heiligen „Auguste“, kam am 27.6.1895 in Grüneiche bei Breslau in Schlesien (heute Polen), zur Welt. Sie hatte eine Schwester, Hedwig, die sieben Jahre älter war. Als meine Mutter gerade eingeschult wurde, verloren sie ihren Vater.

Ihre Eltern hatten eine kleine Ziegelei, in welcher die Lehmziegel noch per Hand gefertigt wurden. Durch ein Feuer, das in der Ziegelei ausbrach und alles vernichtete, kam der Vater ums Leben. Ihre Mutter ging aus Verzweiflung ins Wasser. Dadurch wurden die beiden Mädchen Vollwaisen. Meine Mutter kam in ein Waisenhaus und ihre Schwester zog nach Berlin. Im Alter von zehn Jahren musste sich die kleine Anna ihr Brot bereits selbst verdienen und kam zu einem Bauern. Das war im Jahr 1905. Da begann für sie das sogenannte Arbeitsleben und es war bestimmt kein sehr schönes.

Später hat sie mir von einem schrecklichen Erlebnis erzählt, weil ich mich immer wunderte, warum sie bei einem Gewitter so zitterte und sich am liebsten verkrochen hätte: einmal, während der Erntearbeit auf dem Feld, zog ein Gewitter auf und das Gesinde sprang auf die Pferdewagen, um schnell auf den Bauernhof zu kommen. Da fiel dem Bauern ein, dass eine Sichel auf dem Feld liegen geblieben war. Anna musste absteigen und die Sichel holen, im strömenden Regen, bei Blitz und Donner, voller Angst, vom Blitz getroffen zu werden. Sie wusste später nicht, ob sie vom Regen oder Tränen nicht mehr richtig sehen konnte.

Als sie 15 oder 16 Jahre alt war, holte sie ihre Schwester nach Berlin und besorgte ihr eine Arbeit in einer Textilfabrik. Dort wurden aus Lumpen und alten Kleidern neue Textilien hergestellt. Die Frauen in der Fabrik versuchten auch, sich aus den noch brauchbaren Sachen etwas zum Anziehen zu „nehmen“.

Meine Mutter

Einmal nahm Anna eine Steppdecke aus der Fabrik mit. Ich fragte sie, wie sie diese denn herausbrachte. Man muss wissen: zu dieser Zeit trugen die Frauen noch lange Kleider. Außerdem war es Winter und alle waren dick angezogen. Die Beleuchtung war zudem noch nicht so üppig wie heute - sie hatte sich beim Heimgehen einfach in die Decke eingewickelt.

Inzwischen brach der Erste Weltkrieg aus. Die Zeiten wurden schlechter. So machten sich viele auf den Weg und gingen den Weg umgekehrt, statt vom Land in die Stadt, jetzt von der Stadt aufs Land zu den Bauern, um dort durch Arbeit an Lebensmittel zu kommen. Anna verschlug es ins Oderbruch zwischen Frankfurt/Oder und Küstrin. Oderbruch heißt es, weil dort vor etwa 150 Jahren Moore und nasse Wiesen trockengelegt wurden, um Land für die Bauern zu gewinnen. Das Land wurde „umgebrochen“. Dort lernte nach etlichen Jahren meine Mutter ihren späteren Mann Willi kennen. Sie heirateten 1925.

Vater (Schmidt) (1897-1974)

Karl Eduard Willi, auf diese Namen wurde mein Vater getauft. Er kam am 13. Juni 1897 in Berlin/Friedrichsfelde auf die Welt. Fünf weitere Geschwister: drei Brüder, Paul, Walter, Otto, und die Schwestern Elisabeth und Margarethe, machten die Kinderschar vollständig. Der Vater war Uhrmacher. Mit 18 Jahren musste Willi als Soldat in den Ersten Weltkrieg ziehen und wurde in Frankreich verwundet. Seine Mutter arbeitete in einer Munitionsfabrik und starb an einer Blutvergiftung, nachdem sie sich bei der Arbeit verletzte. Er hat sie nie wieder gesehen.

Als der Krieg zu Ende war, war in Berlin die Hölle los. Mein Vater erzählte, dass der Pöbel die heimkehrenden Soldaten als Kriegsverbrecher beschimpfte und ihnen die Achselklappen und die Auszeichnungen von den Uniformen riss. Die Kommunisten hatten das große Wort. Es gab da einen Spruch: "Fenster zu – Straße frei – Noske fährt vorbei“. Gustav Noske, damaliger Reichswehrminister, gab den Schießbefehl in Berlin zur Unterdrückung der Streiks. Ungefähr 1.200 Menschen kamen dabei ums Leben.

Mein Vater

Dann kam die Inflation, die Geldentwertung. Es ging in die Billionen. Die armen Leute wurden noch ärmer und die Kriegsgewinnler und Schieber noch reicher. Es begannen die sogenannten „Goldenen Jahre“ - doch für wen? Mein Vater erzählte, nach einer Woche Arbeit war der Lohn nicht mehr wert als eine Zigarette. Wegen den knappen Lebensmitteln gingen sehr viele Menschen aufs Land zum „Hamstern“. Sie waren froh, wenigstens Kartoffeln zu bekommen. Das reichte aber nicht immer. Die Hungersnot in dieser Zeit war sehr groß. So zog mein Vater, wie meine Mutter, ins Oderbruch und nahm Arbeit bei Bauern an. In dieser Zeit lernte er alles, was irgendwie zu lernen war, um in der Landwirtschaft immer eine Beschäftigung zu finden. Besonders hatten es ihm die Pferde angetan. Später lernte er meine Mutter kennen und 1925 heirateten sie.

Ich...

...Hildegard Gertrud, habe am 13. Januar 1926 im Neuruppiner Krankenhaus das Licht der Welt erblickt. Mein Vater holte Mutti und mich mit einem Pferdewagen ab. Die Eltern wohnten inzwischen in Rägelin (Kreis Ruppin). Es war bitterkalt und Mutti und ich wurden dick in Stroh und Betten eingepackt. Papa erzählte, dass ihm die ca. 15 Kilometer endlos lang vorkamen, in Schneegestöber und Dunkelheit. Man muss sich vorstellen, keine Straßenbegrenzung, die Straßen meistens wie Feldwege und nur eine Petroleum-Lampe am Pferdewagen.

Erika, Schwester (*1929)

Drei Jahre später, am 14. Januar 1929, wurde meine Schwester geboren. Ich konnte mir einen Namen aussuchen und sagte „Erika“. Da wohnten wir bereits in Stöffin, auch Kreis Ruppin.

Erika (links) und ich

Kindheit in Stöffin

Mit sechs Jahren, also 1932, kam ich in die Schule. Diese Schule hatte nur einen Lehrer und ein Klassenzimmer für alle Kinder von sechs bis 14 Jahren. Vormittags gingen die großen Kinder und nachmittags die kleinen Kinder zum Unterricht. Die Tische waren durchgehend für je vier Schüler, ebenso die Bänke. Sie waren weder bunt gestrichen noch neu, sondern abgegriffen und abgesessen von den vielen Generationen von Schülern vor uns. In den Tischen waren die Tintenfässer eingelassen und ohne Deckel. Da passierte es schon einmal, dass man mit dem Federhalter eine tote Fliege oder Spinne aufspießte. Mit Schiefertafel samt Schwamm und Wischlappen an der Schnur und Griffelkasten im Schulranzen begann „der Ernst des Lebens“. Den Holzrahmen der Schiefertafel scheuerte Mutti jeden Samstag mit der Lauge vom Wäschewaschen. Ein Griffel kostete zwei Pfennige und kratzte fürchterlich auf der Tafel.

Handarbeitsunterricht durch die Dorfschneiderin gab es für Mädchen ab zehn Jahren. Es begann gleich mit Häkeln und Stricken. Ich hatte aus Neugierde schon früher damit angefangen und konnte in diesem Alter bereits Fingerhandschuhe stricken. Das Schulfach Religion und später den Konfirmandenunterricht leitete der Dorfpfarrer.

Mit zehn Jahren kamen die Mädchen zu den „Jungmädeln“, später zum BDM (Bund deutscher Mädchen). Inzwischen hatte ja das „tausendjährige Reich“ angefangen. Wer nicht zu den Mädchen ging, musste samstags in die Schule. Ich bin ja gerne in die Schule gegangen, wollte aber am Samstag nicht allein dort sitzen. So bin ich auch mit den anderen zu Schnitzeljagden, Lagerfeuer am Kanal, Lernen und Singen von Liedern gegangen.

Der Sportunterricht bestand aus Völkerball, Spielen und Laufen. Dazu wurde meist der Sportplatz benützt. Der bestand nur aus ein bisschen Sand und abgemähter Wiese. Außerdem musste man bis dorthin eine gute halbe Stunde laufen. Dabei sangen wir Volkslieder.

In der Schulpause ging es um Kreis- und Ballspiele mit mehreren Bällen an einer Hauswand. Wir spielten auch öfters mit Murmeln (in Bayern heißen sie Schusser). Das waren kleine Tonkugeln in Kirschgröße, manche bunt bemalt. Da drehte man mit dem Absatz ein Loch in die Erde und ebnete den Boden ringsum ein. Später tauchten bunte Glaskugeln auf, die „Batzer“ wie wir sie nannten. Wer solche wertvollen Murmeln hatte, war als Mitspieler gern gesehen. Dann gab es die Reifenspiele. Die Reifen bestanden aus alten Fahrradfelgen. Das schepperte so schön, wenn wir sie mit dem Stock über das Kopfsteinpflaster trieben. Mit dem Kreisel wurde auch oft gespielt. Das war ein konisch geformter Holzklotz von etwa acht Zentimeter Länge mit Rillen. Zum Drehen brauchte man eine Peitsche, also einen Stock mit einer Strippe (Bindfaden), die am Ende geknotet war. Die Strippe wurde um den Kreisel gewickelt, dann zog man sie ab und im Nu drehte sich der Kreisel. Damit er sich weiter drehte, wurde er mit der Peitsche angetrieben. Oft konnte er somit eine ganze Straße entlang gejagt werden, landete auch manchmal in einer Hecke, Garten oder Tümpel.

In dieser Zeit arbeitete Papa auf einem Bauernhof. Da konnten wir in einem ebenerdigen Haus wohnen. Dazu gehörte auch ein Stückchen Land zum Kartoffel- und Gemüseanbau und dann noch Platz für Kanin- chen, Hühner, zwei Ziegen, zwei Schweinen und obendrein einen Hund.

Es war ein großer Hof und Papa hatte die Pferde unter sich. Ein schweizer Ehepaar versorgte die Kühe, ein Knecht machte die übrige Hofarbeit und mehrere Mägde kümmerten sich um das Federvieh, Haus und Garten. Sechs Kinder waren wir dort – ich weiß noch heute ihre Namen: Wilhelm, Martin und Otto, die Mädchen Anneliese, Elfriede und Eva hatten die Hofbesitzer. Eva war so alt wie ich, ging in die gleiche Klasse wie ich und saß neben mir. Wir waren dicke Freundinnen. Nach den Schulstunden trieben wir uns meistens auf dem Bauernhof herum, vor allem im Sommer und Herbst, also immer „Ferien auf dem Bauernhof“. Da gab es für uns immer etwas zu tun, was wir aber gar nicht als Arbeit empfunden haben, es war einfach ein nützlicher Zeitvertreib: wenn wir auf Eiersuche in Scheune und Ställen waren, Obst und Nüsse aufsammelten, Beeren pflückten, die Milchzentrifuge drehten und zwischendurch in der Scheune von den Balken ins Heu oder Stroh sprangen. Zur Erntezeit mit Pferd und „Bollerwagen“ aufs Feld fahren und Vesper (Brotzeit) zu den Arbeitern bringen und im Herbst bei der Kartoffelernte helfen. Dazu gab es die „Kartoffelferien“. Zum Baden gehen gab es leider keine Gelegenheit (mangels Badeanstalt und sonstiger Gewässer). So konnte auch kein Kind von uns schwimmen. Wer einmal im Wasser plantschen wollte, konnte es auf einer Koppel in einer Kuhtränke tun oder auf dem Hof im eiskalten Wasser im Brunnentrog.

Auf dem Bauernhof (von links: ich, Erika, Eva Lungfiel)

Stöffin

Das Dorf Stöffin liegt im Landkreis Ruppin, nordwestlich von Berlin. Heute ist es eine Stunde Autofahrt, damals eine halbe Tagesreise bis Berlin. Das Dorf hatte etwa 300 Einwohner. Es ist ein Straßendorf mit einer Haupt- und einer Nebenstraße, einer evangelischen Kirche mit Friedhof herum, einer Schule mit einem Schulraum für acht Klassen und der Lehrerwohnung. Auf dem Hof das Plumpsklo und eine Wasserpumpe mit Henkeltopf für den Durst. Neben der Schule gab es noch einen kleinen unbebauten Flecken, den die Schulkinder als Garten benutzen konnten. Es sollten Gemüse und Blumen darauf wachsen. Ich entschied mich für Kohlrabi und meine damaligen Lieblingsblumen Montbretien. Dann wurde immer fleißig gegossen und auch manchmal geerntet. Vor dem Schulgarten wurde am 20. April, dem Geburtstag von Adolf Hitler, eine „Hitler-Eiche“ gepflanzt und das ein paar Mal, sie wurde immer wieder ausgerissen. Die letzte bekam als Schutz ein Gitter ringsherum, was die Leute wiederum als Abfallkorb benutzten.

Sieben große Bauernhöfe und ein Gut mit zwei Höfen mit Kuh- und Pferdeställen waren die Arbeitsplätze für die meisten Einwohner. In zwei Kolonialwaren-Läden, so hießen früher die Tante-Emma-Läden und bei einem Bäcker konnte man seine Lebensmittel einkaufen. In einem der Läden gab es ein Telefon, das von der Ladeninhaberin mit einer Handkurbel bedient wurde. Das Inventar der Läden war einfach. Ein Ladentisch, wenige Regale und eine Waage mit Gewichten fand man vor. Es wurden nicht viele Lebensmittel angeboten, da das meiste von den Einwohnern zu Hause angebaut wurde. In einem Geschäft standen immer ein Fass mit sauren Gurken und eins mit Sauerkraut. Mit einer daneben liegenden Holzzange konnte man sich daraus bedienen. Auf dem Ladentisch standen zwei Bonbongläser mit Himbeer- und Sahnebonbon. Mit begehrlichen Blicken standen wir Kinder davor und überlegten hin und her, welche Sorte man für einen Pfennig nehmen sollte oder doch für zwei Pfennige eine Schreibfeder?

Ja, was gab es noch im Dorf? Eine Schmiede natürlich. Wir Kinder standen oft davor, wenn die Pferde beschlagen wurden. Es war gruselig im Innern der Schmiede, warm vom Schmiedefeuer und alle Gerätschaften waren schwarz vom Rauch. Wir sahen zu, wenn der mächtige muskelbepackte Schmied mit dem Hammer auf den Amboss schlug, dass die Funken flogen, um ein Hufeisen zu formen oder einen Spaten, Hacke oder anderes Werkzeug herzustellen.

Auf einer kleinen Anhöhe vor dem Dorf stand eine Windmühle. Die großen Flügel knarrten, wenn sie sich bei starkem Wind drehten. Darunter kamen wir uns winzig klein vor. Wenn die Bauern ihr Korn zur Mühle brachten und abluden, nahmen sie oft die Horde Kinder auf ihren Wägen mit zurück ins Dorf. Zur Mühle gehörte auch ein Bäcker. Ich weiß heute noch seinen Namen: Gartenschläger. Wenn die Arbeiter ihren Anteil an Getreide als Deputat (das sind Produkte wie Holz, Kartoffeln, Milch und eben Getreide anstatt eines Teiles ihres Lohns) zum Bäcker brachten, bekam man ein Oktavheftchen ausgehändigt mit der Gutschrift des umgetauschten Getreides in Mehl und konnte dafür Brot und Brötchen (Semmeln) gegen geringe Zuzahlung kaufen.

Der Schuster des Dorfes hatte auch sein bescheidenes Auskommen. Zerrissenes Schuhwerk gab es immer und auch die Schulranzen mussten zusammengeflickt und genäht werden. Sie waren noch aus Leder und wurden von Schülergeneration zu Schülergeneration weitergegeben.

Am Samstag kam der Schlachter (Metzger) ins Dorf gefahren. Er legte Wurst und Fleisch auf Tischen des Wirtshauses aus. Eingepackt wurde die Ware in normales Zeitungspapier. Zwei Wirtshäuser belebten außerdem das Dorfleben.

Ein weiterer wichtiger Mann im Dorf war der Stellmacher. Er war ständig beschäftigt mit der Anfertigung wie auch Reparatur von Wagenrädern, Deichseln und Holmen.

Die Mitarbeit der Kinder war sehr gefragt. Im Herbst war es das Sammeln von Eicheln und Kastanien. Nach einem Sturm mussten wir früh aufstehen, denn viele Dorfkinder machten sich da auf die Beine. An der Straße nach Gottberg z.B. standen viele Eichen. Jeweils drei Säcke voll mit Eicheln lud Papa auf das Fahrrad und schob dieses nach Neuruppin. Zwei Reichsmark gab es für jeden Sack.

Ende April oder Anfang Mai kamen die Kartoffeln in die Erde. Der Bauer zog mit einem Pferd und Pflug die Furchen. Daraufhin legten die Frauen die Saatkartoffeln rein und der Bauer deckte die Kartoffeln mit der Egge wieder zu. Nach ein oder zwei Wochen häufelte der Bauer die Furchen an. Zwischendurch musste der Acker von Disteln und Unkraut freigehalten werden. Das geschah mit Hacke und Distelstecher, ohne Unkrautvernichtungsmittel und Maschinen. Zur Ernte im Herbst waren Heerscharen von Frauen tage- und wochenlang beschäftigt. Der Oberknecht teilte die Frauen nach einem ausgeklügelten System zu den Kartoffelreihen ein. Mit einer speziellen Hacke, eine Art Grabgabel mit angewinkelten Zinken, wurden die Kartoffelstauden aus dem Boden gezogen. Dabei setzte man die Hacke hinter der Staude an und zog sie mit einem Ruck nach vorne. Bei den sandigen Böden lagen die Kartoffeln im Nu offen da und konnten aufgelesen werden. Diese Arbeiten wurden auf Knien bewältigt. Eine Rubbel, Inhalt bis zu zehn Kilo, zog man neben sich her und kippte den Inhalt später in einen Scheffel: das ist ein altes Maßgewicht, der einen Zentner fasste. Diese Behälter hatten Dreikant-Sprossen, damit beim Schütteln und Rubbeln der Kartoffeln die anhaftende Erde hindurchfiel. Die Scheffel leerten zwei Knechte in große Kastenwägen zum Heimtransport. Die Scheffel der Familien waren markiert, und für jeden Scheffel voll gab es eine Blechmarke zum Abrechnen am Wochenende. Von Mittag bis zum späten Abend brannten manchmal die Kartoffelfeuer.

Die liegengebliebenen oder verdeckten Kartoffeln blieben für die Kartoffelstoppler, die später die Felder bevölkerten. Wir gehörten auch dazu und wenn wir fleißig waren, kam schon eine beträchtliche Menge zusammen: es konnten einige Zentner Kartoffeln sein. Sie waren neben Brot eben die Hauptnahrungsmittel.

Im Herbst nach der Getreideernte ging es auf die Felder des Gutes zum Ährenlesen. Diese hoben wir auf, bis wir einen ganzen Strauß in den Händen hielten und steckten diesen anschließend in einen Sack. Zu Hause wurde mit einem Knüppel oder Teppichklopfer drauf geschlagen bzw. „gedroschen“ und anschließend in den Wind gehalten, damit die Spelzen davonflogen. Zu Hause wurde das Korn in einer Kaffeemühle gemahlen oder gleich zum Bäcker zum Brotbacken gebracht.

Erntedank-Fest

An diesem Tag feierte das ganze Dorf. Nach dem Gottesdienst, die Schulkinder sangen dabei auch, zogen die geschmückten Erntewägen mit der Blaskapelle vorneweg zum Dorfplatz. Für die Kinder gab es eine Schiffsschaukel und ein Kettenkarussell. Papa und die anderen Väter drehten das Karussell und bekamen hierfür Freikarten. Mit denen konnten dann die Kinder umsonst durch die Luft fliegen. Mutti gab jedem von uns beiden Geschwistern zwei Groschen (20 Pfennige) zum „Verjubeln“. Aber vor lauter Schauen und sich nicht entschließen können zwischen Lackritze, Sahnebonbons oder Wassereis, gaben wir nichts aus und brachten das Geld wieder nach Hause. Abends tanzten die Erwachsenen in den Sälen der beiden Wirtshäuser.

Die Küche

Die Küche war wie die Eingangstreppe und der Flur vor der Küche mit roten Ziegelsteinen gepflastert. Zum Putzen des Bodens gab es ein rotes Pulver - der Name ist mir entfallen - das in das Wischwasser gestreut wurde. Danach glänzten die Ziegel wie neu. Der Herd war gemauert, für die Asche blieb unterm Herd ein Loch frei, und es gab drei Kochstellen. Das waren ebenfalls Löcher, die mit mehreren unterschiedlich großen Ringen zu schließen waren. Je nach Größe der Kochtöpfe konnte man Ringe entfernen bzw. dazugeben. Der Topf hing dann tief über dem Feuer und sein Boden war immer rußig. Der Rauch zog durch einen offenen Schornstein ins Freie. Da standen meine Schwester und ich manchmal darunter und wetteiferten, wer wohl als erstes einen Stern oder die erste Schneeflocke erspäht. An der gegenüberliegenden Wand hing die Petroleumlampe mit einem Liter Inhalt für 40 Pfennige, die zum Abendessen in die Stube getragen wurde. Neben dem Herd befand sich der Holzkasten, für dessen Füllung das Geschwisterpaar zuständig war. Dann gab es noch einen Eimerschrank. Hinter zwei Türen befanden sich zwei Putzeimer und zwei große Schüsseln zum Geschirr abwaschen und zwei weitere Eimer auf dem Schrank. Wer Durst hatte, schöpfte einfach daraus. Der Henkeltopf hing über dem Eimerschrank.

Das Wasser wurde mit dem Eimer vom Brunnen geholt. Der Brunnen war ungefähr 150 Meter vom Haus entfernt. Mehrere Familien teilten sich den Brunnen. Im Sommer, bei großer Hitze, musste lange der Schwengel bewegt werden, ehe das Wasser kam. Deshalb musste mit dem Wasser sparsam umgegangen werden, obwohl es nichts kostete. Im Winter war der Gang zum Brunnen oft eine Rutschpartie und es konnte auch passieren, dass die Pumpe eingefroren war. Dann musste man lange pumpen. Bei Regen wurde das Wasser in großen Bottichen aufgefangen und für die Gemüsebeete und für die Wäsche hergenommen. Die Wäsche wurde über Nacht in großen Wannen mit HENKO eingeweicht, am Morgen gekocht, gewaschen und gespült. PERSIL zum Waschen und SIL nahm man für die Spülung her. Buntwäsche wurde in der Lauge von der Weißwäsche gewaschen. Auf langen Leinen wurde dann die Wäsche zum Trocknen aufgehängt. Die Leinen zogen sich über den ganzen Hof von Haken zu Haken und wurden von Stangen gestützt, damit die Wäsche nicht bis zum Boden hing. Da es in der Küche keinen Abfluss gab, musste das ganze Brauchwasser mühsam in Eimern aus dem Haus getragen werden.

Das Plätten (Bügeln) war auch eine lange und umständliche Prozedur: glühende Kohlestücke wurden in das Plätteisen gefüllt. Die Alternative waren mehrere Plätten aus Eisen, die abwechselnd auf dem Herd erhitzt wurden. Die Wäsche aus Leinen wurde vor dem Plätten noch mit Wasser eingespritzt, damit sie überhaupt bügelfähig wurde. Bügelfreie Wäsche wurde ja erst viel später erfunden.

Speisekammer und Keller

Vom Hausflur ging es eine Stufe hoch in die Speisekammer. Die Wände waren voller Regalbretter, die Papa dort angebracht hatte. In einem Brett schnitt er Löcher fast in Größe von Hühnereiern aus, um die Eier sicher und übersichtlich aufzubewahren. Auf den anderen Regalen standen viele Gläser mit süß-saurem Kürbis, sauren Gurken, Gewürzgurken in großen Bonbongläsern vom Kaufmann und Blaubeeren in Flaschen. Einmal explodierte eine Flasche und die weißen Wände und die Decke waren anschließend lila gesprenkelt.

Unterhalb der Speisekammer, eine Stufe niedriger, gelangte man in den Keller. Er war auch im Sommer sehr kühl. Eine kleine Hühnerleiter führte hinab und unten stand man dann auf gestampften Lehm. Eine Stalllaterne an der Wand gab etwas Licht. Da lagen nun die Kartoffeln und die Mohrrüben, die im feuchten Sand eingeschlagen waren. Die Rot- und Weißkrautköpfe bekamen eine Schlinge um den Stumpf und wurden mit einem S-Haken an eine Stange gehängt. Steintöpfe mit Sauerkraut und geschnippelten grünen Bohnen standen in Reih und Glied. An der Außenwand lehnten dicke Strohballen als Wärmedämmung im Winter, die gleichzeitig die Rückwand der Hundehütte schützten. Das einzige und kleine Fenster zum Hof wurde nur bei frostfreien Tagen geöffnet.