Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

La découverte et la fascination pour une civilisation...

En 1838, George Catlin a constitué une « collection » avec tout le matériel rassemblé patiemment. C’est la première du genre, la plus complète, obtenue sans contrainte ni spoliation. Il la présente sur la côte est des États-Unis, où il obtient un succès d’estime mais pas la reconnaissance officielle qu’il attendait ; puis il s’embarque pour l’Europe où il restera huit ans avec sa « troupe d’Indiens », recrutée pour l’occasion. Londres et Paris lui font un triomphe. Le roi Louis-Philippe le reçoit au palais des Tuileries en 1845. Les danseurs amérindiens qui accompagnent le peintre font sensation. Baudelaire, Théophile Gautier, Delacroix, George Sand… sont admiratifs de cet ethnologue avant l’heure qui les plonge dans un monde inconnu, même s’ils ne sont pas dupes de la signification un peu mortifère de ce spectacle d’une civilisation en sursis, qui va disparaître dans peu d’années…

Un ouvrage qui dévoile les mémoires du peintre George Catlin, à lire absolument !

EXTRAIT

J’accourus sur le pont (les chercheurs d’or dormaient encore) et je trouvai l’avant-pont à moitié couvert d’Indiens ; il y en avait encore un grand nombre autour du vaisseau, appuyés sur leurs rames, dans leurs canot peints.

Ils apportaient du saumon frais et du saumon sec, des huîtres et des baies d’airelle, pour faire des échanges. Le capitaine et le lieutenant étaient très occupés à serrer les provisions, tandis que César, debout, plus grand de la tête que tout le groupe, le soleil brillant sur ses joues luisantes et sur son front, sa carabine à la main, essayait en vain de se faire comprendre. Tous les yeux étaient fixés sur lui, c’était le héros de la scène. Les Indiens qui étaient sur le pont lui donnaient des poignées de main, et il finit par causer avec eux au moyen de signes exécutés avec les doigts ; ce qui est curieux, c’est qu’au nord et au sud de l’Amérique toutes les tribus emploient des signes identiques. Il put, grâce à eux, me servir d’interprète d’une manière assez supportable.

À PROPOS DE L'AUTEUR

George Catlin (1796-1872) est un drôle de pistolet. Tout le poussait à assurer son existence, joyeuse, entreprenante, tonique comme savent le faire mieux que quiconque ceux que nous nommons aujourd’hui « les Américains ». Au début du XIXe siècle, sur ce vaste territoire qui incite à l’aventure, il se destine par conformisme familial à une brillante carrière d’avocat, mais l’aventure, justement, le rattrape. Il préfère la peinture à la vie morne des bureaux ; il y passe tout son temps, et quand il ne peint pas, il voyage à la recherche de ses sujets. À vingt-cinq ans, en 1821, emporté par sa fougue, il lâche tout pour se faire le témoin de ce qui sera l’unique passion de toute sa vie : les Indiens, premiers et légitimes habitants de cette terre qui s’étend à perte de vue. Pour les peindre et les dessiner d’abord, rassembler ce qui fait leur spécificité ensuite : costumes, masques, coiffes, bijoux, armes, objets, artisanat… Et toujours prendre des notes innombrables. Tout est devenu pour lui source d’inspiration et d’émerveillement. Une telle force vitale au contact direct de la nature lui inspire le plus grand respect, loin, très loin de la bourgeoisie qu’il a quittée. Il saisit sur le vif ce qu’il voit, ce qu’il vit, restant de longs moments chez les uns et chez les autres. Il devient Indien lui-même, ou peu s’en faut, pendant toutes ces années. Il tire le portrait des chefs, provoquant à la fois la crainte et la stupeur devant le résultat immédiat de ses oeuvres. Ses modèles veulent être représentés de face, jamais de profil pour ne pas être un homme à moitié.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 93

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Le roi Louis-Philippe assistant dans un salon des Tuileries à la danse d’Indiens Iowas, le 21 avril 1845, Karl Girardet (1813-1871), huile sur toile, 93 x 54 cms, palais des Tuileries.

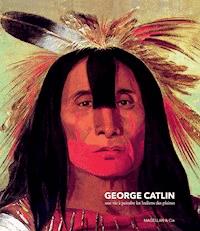

GEORGE CATLIN,UNE VIE À PEINDRE LES INDIENS DES PLAINES

Avant-propos de l’éditeur

George Catlin (1796-1872) est un drôle de pistolet. Tout le poussait à assurer son existence, joyeuse, entreprenante, tonique comme savent le faire mieux que quiconque ceux que nous nommons aujourd’hui « les Américains ». Ils ont pour eux un sentiment « naturel » de leur supériorité, qui les empêche d’en douter ; c’est sur ce trait de caractère qu’ils ont en partie bâti leur puissance. L’homme dont on parle ici possédait ce bagage fourni par son éducation. Au début du XIXe siècle, sur ce vaste territoire qui incite à l’aventure plus que les autres, il se destine a priori, par conformisme familial, à une brillante carrière d’avocat, mais l’aventure, justement, le rattrape. Comme il préfère la peinture à la vie morne des bureaux, il y passe tout son temps, et quand il ne peint pas, il voyage à la recherche de ses sujets. À vingt-cinq ans, en 1821, emporté par sa fougue, il lâche tout pour se faire le témoin de ce qui sera l’unique passion de toute sa vie : les Indiens, premiers et légitimes habitants de cette terre qui s’étend à perte de vue. Pour les peindre et les dessiner d’abord, rassembler ce qui fait leur spécificité ensuite : costumes, masques, coiffes, bijoux, armes, objets, artisanat… Et toujours prendre des notes innombrables ; et écrire des lettres pour expliquer sa démarche. Tout est devenu pour lui source d’inspiration et d’émerveillement. Une telle force vitale au contact direct de la nature lui inspire le plus grand respect, loin, très loin de la bourgeoisie qu’il a quittée. Il saisit sur le vif ce qu’il voit, ce qu’il vit, restant de longs moments chez les uns et chez les autres. Il devient Indien lui-même, ou peu s’en faut, pendant toutes ces années. Il tire le portrait des chefs, provoquant à la fois la crainte et la stupeur devant le résultat immédiat de ses œuvres. Ses modèles veulent être représentés de face, jamais de profil pour ne pas être un homme à moitié. Il rend hommage à la beauté des femmes, à la richesse des parures, à la joie de vivre simple des quelque cinquante communautés qu’il a fréquentées. Il participe en observateur neutre mais attentif à toutes les cérémonies « animistes » de ces peuples premiers. Il sait gagner la confiance de chacun, et sa réputation le précède. Il ressemble si peu aux autres Blancs, qui campent la plupart du temps sur des positions de confrontation, avec une telle volonté de domination qui ira jusqu’à l’extrême, jusqu’à la destruction volontaire et quasi définitive. Lui partage leur temps et leurs préoccupations d’une existence intense au grand air. C’est un privilégié, parfois effaré par la violence de ce à quoi il assiste. Il faut en effet lutter pour vivre, chasser le bison et en même temps lui rendre hommage parce que ses troupeaux apportent l’opulence, lutter à mort contre d’autres tribus rivales et tuer pour éviter d’être tué, supporter tous les inconforts d’une vie nomade quand les temps sédentaires sont immanquablement d’assez courte durée… En 1829, ce jeune trentenaire affirme : « Le but ultime de mon ambition est la peinture d’histoire. »

En 1838, George Catlin a constitué une collection avec tout le matériel qu’il a rassemblé au fur et à mesure, patiemment, comme un chasseur de papillon fier de ses trophées. C’est la première du genre, la plus complète, obtenue sans contrainte ni spoliation. Il la présente sur la côte est des États-Unis, où il obtient un succès d’estime mais pas la reconnaissance officielle qu’il attendait ; puis il s’embarque pour l’Europe, où il restera huit ans, avec sa « troupe d’Indiens » recrutée pour l’occasion. Londres et Paris lui font un triomphe. Le roi Louis-Philippe le reçoit au palais des Tuileries en 1845. Les danseurs amérindiens qui accompagnent le peintre font sensation ; c’est l’époque qui veut ça, l’exhibition de l’étrange, de l’étranger : les premiers zoos grand public, les premières expositions universelles, les « sauvages » montrés comme des curiosités, qu’ils viennent de Patagonie, du fin fond de l’Afrique, des Indes lointaines (comme ces pénitents hindous objets de l’Exposition universelle de Londres en 1851 à Crystal Palace), et donc, pourquoi pas, des plaines d’Amérique. Charles Baudelaire, George Sand, Eugène Delacroix, Théophile Gautier et beaucoup d’autres seront aussi les visiteurs admiratifs de cette « collection indienne », même s’ils ne sont pas dupes de la signification un peu mortifère de ce spectacle. Le peintre venu de l’autre côté de l’océan a voulu reconstituer des « tableaux vivants » pour continuer d’affirmer la force de cette civilisation en sursis, qui va disparaître dans peu d’années. Il a conçu un tout indissociable, dans lequel les peintures, les objets et les hommes devenus acteurs se complètent et se répondent, comme si la vie réelle était reconstituée. Le démiurge Catlin veut faire partager les émotions qu’il a connues autrefois et dont il reste imprégné.

Gautier le critique d’art en témoigne ainsi : « Sur un signe de l’interprète, trois Indiens se sont levés de leurs banquettes et ont été s’accroupir au milieu de l’estrade, et là ont commencé à taper sur des troncs d’arbre, recouverts de peau en façon de tambour, avec un rythme infernal soutenu par une espèce de crécelle raclée sur un morceau de bois, et les danses ont commencé. Les Iowas ont exécuté la danse de l’Approche, la danse du Scalp, la danse de l’Aigle. Dans cette dernière, les danseurs tirent de temps à autre d’un sifflet qu’ils portent à la ceinture un râle aigu qui est censé imiter le cri de l’aigle. Tout en imitant les battements d’aile et les efforts du noble oiseau s’élevant dans les airs, ils chantent un couplet dont voici le sens :

C’est moi. – Je suis un aigle de guerre

Le vent est violent mais je suis un aigle

Je ne suis pas honteux – non je ne le suis pas

La plume d’aigle se balance sur ma tête

Je vois mon ennemi au-dessous de moi

Je suis un aigle, un aigle de guerre.

Rien de plus fantastique et plus effrayant que ces danseurs. Les Iowas y mettent une énergie, une animation extraordinaires : ils se trémoussent, ils sautent, ils agitent leurs tomahawks, et brandissent leurs lances en poussant des cris, en roulant des yeux. »

Mais les temps sont durs. George Catlin a quitté les plaines de l’ouest pour se frotter à l’Occident conquérant, et impitoyable. Il fait faillite en 1852 et connaît la prison pour dettes. Il doit céder à vil prix la totalité de sa Gallery, qui croupit longtemps dans un entrepôt de Philadelphie. Il supporte difficilement la vie urbaine telle qu’elle est devenue, et pleure la disparition de tous les Indiens qu’il a connus et aimés, morts de mort violente, de maladie, d’alcoolisme ou de misère. Il part en Amérique du Sud dans les années 1860 pour tenter de retrouver cette pureté originelle, mais le charme est rompu, et son énergie asséchée. Il revient en Europe quelques années, à Bruxelles en particulier, avant de rentrer aux États-Unis pour y mourir en 1872. Après une très longue éclipse, sa collection commence seulement à resurgir aux yeux du monde.

Le texte de George Catlin présenté ici est paru dans la revue Le Tour du monde en 1855. Nous en avons conservé les gravures originales, et les quelques peintures qui suivent sont le plus beau et le plus puissant témoignage de ce monde disparu.

Les Dalles, sur la Colombia, dessin de Jules Laurens d’après les documents publiés par le Sénat des États-Unis.

I

Les détroits de la Reine-Charlotte et de Fuca – Les Indiens Nayas – La Colombia, les Dalles, les Indiens Têtes-Plates – La rivière du Serpent – Les Crows ou Corbeaux.

Dans le courant de l’année 1853, je me trouvais à bord d’un petit bâtiment au pavillon étoilé, la Sally Anne, qui, après avoir couru quelques bordées commerciales sur le littoral du Kamtchatka et de l’Amérique russe, allait déposer dans la Colombie anglaise plusieurs passagers attirés par la renommée des placers aurifères nouvellement découverts dans cette contrée.

Le troisième jour de notre entrée dans le long et magnifique détroit de la Reine-Charlotte, qui sépare l’île de Vancouver du continent, au moment où le lever du soleil allait m’arracher à ma cabine, j’entendis la grosse voix de César, nègre marron de la Guyane portugaise, que j’avais recueilli et pris à mon service sur les bords de l’Amazone. Il riait assez fort et parlait anglais, espagnol, lingua-géral, avec tant d’animation que je fus convaincu qu’il y avait quelque visiteur à bord.

J’accourus sur le pont (les chercheurs d’or dormaient encore) et je trouvai l’avant-pont à moitié couvert d’Indiens ; il y en avait encore un grand nombre autour du vaisseau, appuyés sur leurs rames, dans leurs canot peints.

Ils apportaient du saumon frais et du saumon sec, des huîtres et des baies d’airelle, pour faire des échanges. Le capitaine et le lieutenant étaient très occupés à serrer les provisions, tandis que César, debout, plus grand de la tête que tout le groupe, le soleil brillant sur ses joues luisantes et sur son front, sa carabine à la main, essayait en vain de se faire comprendre. Tous les yeux étaient fixés sur lui, c’était le héros de la scène. Les Indiens qui étaient sur le pont lui donnaient des poignées de main, et il finit par causer avec eux au moyen de signes exécutés avec les doigts ; ce qui est curieux, c’est qu’au nord et au sud de l’Amérique toutes les tribus emploient des signes identiques. Il put, grâce à eux, me servir d’interprète d’une manière assez supportable.

– Ce sont de très curieuses gens, monsieur Catlin, me disait-il, et je les crois très bons : allez-vous à terre ?

Bassin de la Colombia.

Bassin du Haut-Missouri.

– Oui, César, nous allons débarquer ici pour quelque temps.

Nous n’étions qu’à quatre cents mètres environ du rivage ; cependant, l’œil y cherchait en vain l’apparence d’un village. De légers canots sortaient constamment des enfoncements et des crevasses des rochers couverts de cèdres (Thuya gigantea) et de masses impénétrables de rhododendrons rouges, blancs ou violets, et se réunissaient autour de nous. Bien que j’eusse entendu parler de la beauté de ces canots et de la dextérité avec laquelle ils sont conduits, je ne m’étais pas formé une juste idée de ce qu’ils sont. Les nonchalantes pirogues dans lesquelles César et moi avions été sur l’Amazone et sur le Xingu ne donnent aucune idée de ces gondoles sveltes, légères, aux vives couleurs, qui voltigeaient alors sur les vagues de l’océan, autour de nous. Creusées dans les troncs des immenses conifères de ce pays, elles sont de forme gracieuse et peintes de toutes couleurs, comme les épaules nues de ceux qui les dirigent. Semblables à un troupeau de chèvres bondissant au gré de leurs caprices sur la pente des collines, ces Indiens voltigeaient sur les vagues dans toutes les directions, s’élevant sur leurs crêtes ou s’enfonçant dans leurs intervalles, arrivant parfois à la hauteur de notre navire, ou descendant au niveau de sa carène.