8,99 €

Mehr erfahren.

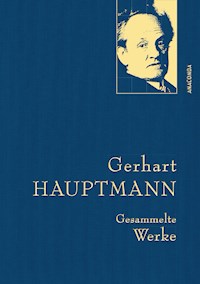

- Herausgeber: Anaconda Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Anaconda Gesammelte Werke

- Sprache: Deutsch

Hauptmanns Dramen und Erzählungen sind Meisterwerke des Naturalismus, einer Kunstströmung, die sich durch eindringliche Milieustudien, Sozialkritik und Wirklichkeitsnähe auszeichnet. So thematisieren 'Die Weber' den schlesischen Weberaufstand von 1844. Und 'Die Ratten' spielen in einer ehemaligen Berliner Kavaleriekaserne, in der die Armen und Einsamen wie die Ratten hausen. In der tragischen Erzählung 'Bahnwärter Thiel' geht es um Determinismus und den Einfluss der Industrialisierung auf die einfachen Arbeiter. 1912 wurde Hauptmann für sein dramatisches Werk mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1121

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Gerhart Hauptmann

Gesammelte Werke

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Texte dieses Bandes folgen der Ausgabe Gerhart Hauptmann: Ausgewählte Prosa in vier Bänden. Hrsg. von Hans Mayer. Band 4: Gesammelte Erzählungen. Berlin 1956 und Ausgewählte Dramen in vier Bänden. Band 1 (Vor Sonnenaufgang, Die Weber), Band 2 (Der Biberpelz), Band 3 (Rose Bernd, Die Ratten). Berlin 1956. Orthografie und Interpunktion wurden unter Wahrung von Lautstand und grammatischen Eigenheiten auf neue Rechtsschreibung umgestellt.

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.

© 2017 Anaconda Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.

Umschlagmotiv: Gerhart Hauptmann, Porträtaufnahme,

vor 1910 (Jacob Hilsdorf) / akg-images Umschlaggestaltung:

Druckfrei. Dagmar Herrmann, Bonn

ISBN 978-3-7306-9161-8V002

www.anacondaverlag.de

INHALT

Fasching (1887)

Bahnwärter Thiel (1888)

Vor Sonnenaufgang (1889)

Der Apostel (1890)

Die Weber (1892)

Der Biberpelz (1893)

Rose Bernd (1903)

Die Ratten (1911)

Der Ketzer von Soana (1918)

Das Meerwunder (1934)

Der Schuss im Park (1941)

Fasching

(1887)

Segelmacher Kielblock war seit einem Jahr verheiratet. Er besaß ein hübsches Eigentum am See, Häuschen, Hof, Garten und etwas Land. Im Stall stand eine Kuh, auf dem Hofe tummelten sich gackernde Hühner und schnatternde Gänse. Drei fette Schweine standen im Koben, die im Laufe des Jahres geschlachtet werden sollten.

Kielblock war älter als seine Frau, aber trotzdem nicht minder lebenslustig als diese. Er sowohl wie sie liebten die Tanzböden nach wie vor der Hochzeit, und Kielblock pflegte zu sagen: »Der ist ein Narr, der in die Ehe geht wie in ein Kloster. Gelt, Mariechen«, setzte er dann gewöhnlich hinzu, sein rundes Weibchen mit den robusten Armen umfassend und drückend, »bei uns geht das lustige Leben jetzt erst recht an.«

Und wirklich, sechs kurze Wochen ausgenommen, war das erste Ehejahr der beiden Leute gleichsam ein einziger Festtag gewesen. Die sechs Wochen aber hatten nur wenig an ihrer Lebensweise ändern können. Der kleine Schreihals, welchen sie gebracht, wurde der Großmutter überlassen, und heidi ging’s hinaus, sooft der Wind eine Walzermelodie herübertrug und in die Fenster des abseits gelegenen Häuschens hineinklingen ließ.

Aber nicht nur auf allen Tanzmusiken ihres Dorfes waren Kielblocks anwesend, auch auf denen der umliegenden Dörfer fehlten sie selten. Musst die Großmutter, was oft vorkam, das Bett hüten, so wurde »dass kleine Balg« eben mitgenommen. Man machte ihm dann im Tanzsaal, so gut es gehen wollte, ein Lager zurecht, gewöhnlich auf zwei Stühlen, über deren Lehnen man Schürzen und Tücher zum notdürftigen Schutze gegen das Licht hängte. Und in der Tat schlief das arme Würmchen, auf diese Art gebettet, unter dem betäubenden Lärm der Blechinstrumente und Klarinetten, unter dem Gescharr, Getrampel und Gejohle der Walzenden, inmitten einer Atmosphäre von Schnaps- und Bierdunst, Staub und Zigarrenrauch oft die ganze Nacht.

Wunderten sich die Anwesenden darüber, so hatte der Segelmacher immer die eine Erklärung bereit: »Es ist eben der Sohn von Papa und Mama Kielblock, verstanden?« Begann Gustavchen zu schreien, so stürzte seine Mutter, sobald sie den angefangenen Tanz beendet, herbei, raffte ihn auf und verschwand mit ihm in dem kalten Hausflur. Hier, auf der Treppe sitzend oder wo sie sonst Raum fand, reichte sie dem Kleinen die vom Trinken und Tanzen erhitzte, keuchende Brust, die es gierig leer sog. War es satt, so bemächtigte sich seiner zumeist eine auffallende Lustigkeit, welche den Eltern nicht wenig Freude bereitete, umso mehr, da sie nicht lange anzuhalten, sondern bald von einem todesähnlichen, bleiernen Schlaf verdrängt zu werden pflegte, aus dem das Kind dann bis zum kommenden Morgen sicher nicht mehr erwachte.

Sommer und Herbst waren verstrichen. Eines schönen Morgens, als der Segelmacher nach einer guten Nacht unter seine Haustüre trat, war die Gegend in einen Schneemantel gehüllt. Weiße Flecken lagen in den Wipfeln des Nadelwaldes, der den See und in weitem Umkreise die Ebene umschloss, in welcher das Dörfchen gelegen war.

Der Segelmacher schmunzelte in sich hinein. Der Winter war seine liebste Jahreszeit. Schnee erinnerte ihn an Zucker, dieser an Grog; Grog wiederum erregte in ihm die Vorstellung warmer, festlich erleuchteter Zimmer und brachte ihn somit auf die schönen Feste, welche man im Winter zu feiern gewohnt ist.

Mit geheimer Freude schaute er den schwerfälligen Kähnen zu, welche nur noch mit Mühe vorwärts bewegt werden konnten, weil bereits eine dünne Eiskruste den See bedeckte. »Bald«, sagte er zu sich selbst, »sitzen sie ganz fest, und dann kommt meine gute Zeit.«

Es würde verfehlt sein, Herrn Kielblock schlechtweg für einen Faulenzer von Profession zu halten, im Gegenteil, kein Mensch konnte fleißiger arbeiten als er, solange es Arbeit gab. Wenn jedoch die Schifffahrt und damit die Arbeit einmal auf Monate gründlich einfror, grämte er sich keineswegs darüber, sondern sah in der Muße eine willkommene Gelegenheit, das zu verjubeln, was er sich vorher erworben.

Aus einer kurzen Pfeife qualmend, schritt er die Böschung hinunter, bis an den Rand des Sees, und tippte mit dem Fuß auf das Eis. – Es zerbrach wider Erwarten beim leisesten Drucke, und der Segelmacher hätte, obgleich er das Experiment mit aller Vorsicht ausgeführt, doch beinahe das Gleichgewicht verloren.

Derb fluchend zog er sich zurück, nachdem er die Tabakspfeife aufgehoben, welche ihm entfallen war.

Ein Fischer, der ihn beobachtet hatte, rief ihm zu: »Wollt Ihr Schlittschuh loofen, Segelmacher?«

»In acht Tagen, warum nicht?«

»Denn will ick mich bald een neues Netze koofen.«

»Warum denn?«

»Damit ick dir wieder rausfischen kann, denn rin fällst de sicher.«

Kielblock lachte behaglich. Eben wollte er etwas erwidern, als die Stimme seiner Frau ihn zum Frühstück rief. Im Gehen meinte er nur noch, dass er sich die Geschichte dann doch erst befrühstücken wollte, denn kalte Bäder gehörten gerade nicht zu seinen Passionen.

Die Familie Kielblock frühstückte.

Die alte Großmutter trank ihren Kaffee am Fenster. Als Fußbank diente ihr ein grüner, viereckiger Kasten, den sie von Zeit zu Zeit mit halb erloschenen Augen ängstlich betrachtete. Mit langen, dürren Händen öffnete sie jetzt zitternd die Schublade eines neben ihr stehenden Tischchens und fuhr unsicher darin herum, bis sie ein Pfennigstück zwischen die Finger bekam, das sie herausnahm und sorgsam in den messingenen Einwurf des unter ihr stehenden Kastens steckte.

Kielblock und Frau beobachteten die Manöver und nickten sich verständnisvoll zu. Über das erstarrte, welke Gesicht der Alten glitt ein Zug heimlicher Genugtuung, wie immer, wenn sie das Geldstück am Morgen in der Schublade fand, welches die beiden Eheleute nur selten für sie hineinzulegen vergaßen. Erst gestern hatte die junge Frau wieder eine Mark zu diesem Zweck in Pfennige umgewechselt, die sie lachend ihrem Manne zeigte.

»Die Mutter ist eine gute Sparbüchse«, sagte dieser, einen lüsternen Blick nach dem grünen Kasten werfend, »wer weiß, was da drinnen noch alles steckt. Wenig ist’s nicht, und wenn sie einmal abgelebt hat, was Gott verhüte, dann setzt’s noch ein anständiges Pöstchen, darauf verlass dich.«

Diese Bemerkung schien der jungen Frau in die Beine zu fahren; sie stand auf, schwenkte die Röcke und trällerte eine Melodie: »Nach Afrika, nach Kamerun, nach Angra Pequena.«

Ein plötzliches lautes Geheul unterbrach sie; Lotte, das kleine, braune Hündchen, hatte sich zu nahe an den grünen Kasten gewagt und war von der Alten dafür mit einem Fußtritt belohnt worden. Das Ehepaar lachte aus vollem Halse, indes Lotte mit gekniffener Schnauze und gekrümmtem Rücken, eine wahre Jammergestalt, hinter den Ofen kroch und winselte.

Die Alte geiferte in unverständlichen Worten über das »Hundevieh«, und Kielblock schrie die Schwerhörige an: »Recht so, Mutter. Was hat das Hundebeest da herumzuschnüffeln, das ist dein Kasten: Der soll dir bleiben, daran soll niemand rühren, nicht einmal Hund und Katze, gelt?«

»Die ist wachsam«, äußerte er befriedigt, als er kurz darauf mit seiner Frau in den Hof ging, um ihr beim Viehfüttern zuzusehen, »da kommt uns kein Heller weg, nicht, Mariechen?«

Mariechen hantierte alsbald mit Kleiensäcken und Futterschäffern, die Röcke und Ärmel trotz der frischen Luft aufgeschürzt, wobei ihre gesunden, drallen Glieder in der Sonne leuchteten.

Kielblock betrachtete sein Weib mit stiller Befriedigung, innerlich noch die Beruhigung durchkostend, welche ihm der Geiz seiner Mutter hinsichtlich seiner Zukunft gab. Er konnte sich nicht entschließen, an die Arbeit zu gehen, so sehr behagte ihm der Zustand, in dem er sich augenblicklich wiegte. Seine kleinen, genüsslichen Äuglein spazierten stillvergnügt über die rosig angehauchten fetten Rücken seiner Schweine, die er im Geiste schon in Schinken, Wurst und Wellfleisch zerlegt sah. Sie bestrichen dann das Ganze, mit frischem Schnee bestreute Höfchen, welches ihm den Eindruck einer sauber gedeckten Tafel machte, auf welcher Hühner-, Enten- und Gänsebraten reichlich aufgetischt, allerdings noch lebend, herumstanden.

Frau Mariechen ging auf in ihrem Vieh und Geflügel. Seit geraumer Zeit drang klägliches Kindergeschrei aus der Haustür, ein Umstand, der sie in keiner Weise von ihrer Beschäftigung abzog. In ihrem Viehbestand sah sie eine Hauptbedingung ihres behaglichen Lebens, in dem Kinde zunächst nichts weiter als ein Hindernis in demselben.

Es war Faschingszeit. Die Familie saß beim Nachmittagskaffee. Das etwa einjährige Gustavchen spielte am Boden. Man hatte Pfannkuchen gebacken und war in sehr vergnügter Stimmung, einesteils der Pfannkuchen wegen, andernteils weil es Sonnabend war, hauptsächlich aber, weil man an diesem Tage einen Maskenball besuchen wollte, der im Dorfe stattfand.

Frau Mariechen ging als Gärtnerin, und ihr Kostüm hing bereits in der Nähe des mächtigen grauen Kachelofens, der eine große Hitze ausströmte. Das Feuer durfte den ganzen Tag nicht ausgehen, da schon seit Monatsfrist eine beispiellose Kälte eingetreten war, die auch den See mit einer Eiskruste überdeckt hatte, sodass vollbeladene Fuhrwerke denselben ohne Gefahr passieren konnten.

Die Großmutter hockte wie immer über ihrem Schatze am Fenster, und Lotte lag, vom Scheine des Feuers angeglüht, zusammengekrümmt vor dem Ofenloch, dessen Türchen hin und wieder ein leises, klapperndes Geräusch machte.

Der heutige Ball sollte das letzte große Vergnügen des Winters sein, welches selbstverständlich bis zur Hefe ausgekostet werden musste.

Der Winter war bisher auf das angenehmste vergangen. Feste, Tanzmusiken, Schmausereien im eigenen Hause und bei Fremden hatten mit einigen wenigen Arbeitsstunden gewechselt. Die Kasse war aber dabei magerer geworden, der Viehbestand beträchtlich zusammengeschrumpft, Dinge, welche auf die Stimmung der beiden Eheleute nicht ohne Einfluss bleiben konnten.

Freilich beruhigte man sich leicht in dem Gedanken, dass der kommende Sommer ja auch wieder vergehen würde, und was besonders die leere Kasse anbetraf, so tröstete ein Blick auf die der Großmutter bald darüber hinweg.

Der grüne Kasten unter den Füßen der alten Frau hatte überhaupt den beiden Eheleuten in allen Lebenslagen eine große Kraft der Beruhigung erwiesen. Bekam ein Schwein den Rotlauf, so dachte man an ihn und gab sich zufrieden. Schlug das Segeltuch auf, fielen die Kunden ab, tat man desgleichen.

Kam es den beiden vor, als mache sich ein leiser Rückgang in der Wirtschaft bemerkbar, so beschwichtigte man die schwer herandämmernden Sorgen darüber ebenfalls durch den Gedanken an den Kasten.

Ja, den Kasten umwoben eine Menge so verlockender Vorstellungen, dass man sich gewöhnt hatte, den Augenblick, wo man ihn würde öffnen können, als den Höhepunkt seines Lebens zu betrachten.

Über die Verwendung des darin befindlichen Geldes hatte man längst entschieden. Vor allem sollte ein kleiner Teil desselben zu einer etwa achttägigen Vergnügungsreise, vielleicht nach Berlin, verwandt werden. Man reiste dann natürlich ohne Gustavchen, den man bei einer befreundeten Familie in dem Dorfe Steben jenseits des Sees bequem für die Dauer der Reise unterbringen konnte.

Kamen sie auf diese Reise zu sprechen, so bemächtigte sich der beiden Eheleute ein wahrhaftes Vergnügungsfieber. Der Mann meinte, das müsse aber noch einmal eine richtige Semmelwoche werden, während die Frau, in den Erinnerungen ihrer Mädchenzeit schwelgend, nur vom Zirkus Renz, der Hasenheide und anderen Vergnügungsorten redete.

Wie so oft hatte man auch heute wieder das Reisethema hervorgesucht, als Gustavchen durch ein ausnehmend possierliches Gebaren die Aufmerksamkeit davon ab- und auf sich lenkte. Er hob nämlich seine kleinen schründigen Ärmchen in die Höhe, als ob er sagen wollte: »Horch«, und brachte aus seinem schmutzigen Mäulchen einen Ton hervor, welcher dem Schrei einer Unke ähnelte.

Die Eltern beobachteten, ihre Heiterkeit mühsam zurückhaltend, die Manöver des Kleinen eine Weile. Endlich wurde es ihnen doch zu bunt. Sie platzten heraus und lachten so laut, dass Gustavchen erschreckt zu weinen anfing und selbst die Großmutter ihr verstumpftes Gesicht herumwandte.

»Na, weene man nich, alberne Jöhre, es tut dich doch niemand nichts«, beruhigte die Mutter, welche, bereits zur Hälfte Gärtnerin, im roten Korsett vor dem Kleinen stand. »Was fällt dir denn ein«, fuhr sie fort, »dass du mit die Arme wie ein Seiltänzer in die Luft herumangelst und eine Jusche ziehst wie meiner Mutter Bruder, wenn er eenen Hasen mit die Schlinge jefangen hatte.«

Kielblock, der an einem gelben Frack für den Abend herumbürstete, gab noch lachend eine Erklärung: »Der See«, sagte er, »der See!«

Und wirklich drangen durch die Fenster bald lauter, bald leiser lang gezogene, dumpfe Töne, Tubarufen vergleichbar, welche von dem unter der riesigen Eiskruste arbeitenden Wasser des Sees herrührten und die das Kind vermutlich zum ersten Mal bemerkt und nachzuahmen versucht hatte.

Je näher der Abend kam, umso ausgelassener wurde man, half sich gegenseitig beim Anziehen und belustigte sich schon vor dem Fest mit allerhand Scherzen und Tollheiten, deren Kielblock während seiner langen Vergnügungspraxis in großen Mengen aufgespeichert hatte.

Die junge Frau kam gar nicht aus dem Lachen heraus, ein plötzliches Grausen aber erfasste sie, als ihr Kielblock eine aschfahl bepinselte Fratze aus Papier vorwies, welche er aufsetzte, wie er sagte, um die Leute das Gruseln zu lehren.

»Steck die Larve fort, ich bitte dich«, schrie sie, am ganzen Körper zitternd. »Det sieht ja akkarat aus wie ’n toter Leichnam, der drei Wochen in der Erde gelegen hat.«

Den Mann jedoch ergötzte die Furcht seiner Frau. Er lief, die Larve zwischen den Händen, um sie herum, sodass sie, wohin sie sich auch wandte, hineinblicken musste. Das machte sie zuletzt wütend.

»Kreuzmillionen, ick will det Unflat nicht mehr sehen«, zeterte sie, mit dem Fuße stampfend, indes Kielblock, fast berstend vor Lachen, auf einen Holzstuhl fiel, den er beinahe umriss.

Endlich war man angezogen.

Er – ein »Halsabschneider«: gelber Frack, Kniehosen aus Samt und Schnallenschuhe, ein riesiges Tintenfass aus Pappdeckel auf dem Kopf, worin noch die ebenfalls ungeheure Gänsefeder stak.

Sie – eine Gärtnerin: efeuumrankt, mit einem papiernen Rosenkranz im glatten Haar.

Die Uhr zeigte sieben, und so konnte man sich auf den Weg machen.

Auch diesmal musste Gustavchen leider wieder mitgenommen werden, so schmerzlich es die »Gärtnerin« auch empfinden mochte.

Die Großmutter hatte in letzter Zeit einen Schlaganfall gehabt, weshalb man ihr nicht die geringste Arbeit aufbürden durfte. Sie vermochte sich zur Not noch selbst aus- und anzukleiden, damit war aber ihre Leistungsfähigkeit so ziemlich erschöpft.

Ein wenig Essen stellte man der Alten neben die brennende Lampe aufs Fensterbrett, und so konnte man sie bis zum nächsten Morgen getrost ihrem Schicksal überlassen.

Man nahm Abschied von ihr, indem man in ihre tauben Ohren schrie: »Wir jehen!« Und bald darauf waren die Alte am Fenster und Lotte am Ofen die einzigen Bewohner des Häuschens, welches Kielblock von außen abgeschlossen hatte.

Der Pendel der alten Schwarzwälder Uhr ging gemessen hin und her, tick, tack. Die Greisin schwieg oder leierte mit scharfer Stimme ein Gebet herunter. Lotte knurrte von Zeit zu Zeit im Schlaf, und von draußen klangen jetzt laut und vernehmlich die dröhnenden Tubastöße des Sees, dessen Eisspiegel sich wie eine riesige Demantscheibe weiß lodernd im Vollmond und scharf umrissen zwischen die tintenschwarz herabhängenden formlosen Abhänge der Kiefernhügel hineinspannte.

Als Kielblocks den Ballsaal betraten, wurden sie mit einer Fanfare begrüßt.

Der »Halsabschneider« erregte ungemeines Aufsehen. Gärtnerinnen, Zigeuner- und Marketenderinnen flüchteten kreischend zu ihren Kavalieren, Bauernknechten und Bahnarbeitern, welche ihre plumpen Glieder in spanische Kostüme gezwängt hatten und zierliche, zahnstocherartige Degen an der Seite trugen.

Der Segelmacher war außerordentlich zufrieden mit der Wirkung seiner Maske. Er belustigte sich drei Stunden lang damit, ganze Herden maskierter Frauen und Mädchen, wie der Wolf die Lämmer, vor sich her zu treiben.

»He, Gevatter Halsabschneider«, rief ihm jemand zu, »du siehst ja aus wie dreimal jehenkt und wieder losgeschnitten.« Ein anderer riet, er solle doch einen Schnaps trinken, damit ihm besser würde, denn Schnaps sei gut für Cholera.

Die Mahnung betreffs des Schnapses war überflüssig, denn Schnaps hatte der Gehenkte bereits in großen Mengen zu sich genommen. In seinem Totenschädel rumorte davon ein zweiter Maskenball, der den wirklichen noch übertollte.

Es wurde ihm so warm und gemütlich, dass er in diesem Zustande, um sein Inkognito zu wahren, mit dem leibhaftigen Sensenmann die Brüderschaft getrunken hätte.

Um zwölf Uhr nahm man die Masken ab. Jetzt stürmten die Freunde Kielblocks von allen Seiten auf ihn ein, beteuernd, dass sie ihn wahrhaftig nicht erkannt hätten: »Du bist doch nun einmal der tollste Kerl.«

»Du verwünschter Filou, du Galgenvogel!«, scholl es durcheinander.

»Das hätten wir uns doch denken können«, schrie ein angetrunkener Schifferknecht. »Wer anders ist dreimal gehenkt und mit allen Hunden gehetzt als der Segelmacher.«

Alles lachte.

»Der Segelmacher, natürlich der Segelmacher«, lief es von Mund zu Mund, und dieser fühlte sich, wie so oft schon, auch heute als der Held des Abends.

»Nichts ist schöner«, rief er in das Gewühl, »als so en bissken den toten Mann machen, aber nun hab ick’s ooch dick. Vorwärts, Musik, Musik!« – Und sein Ruf fand Echo in allen Kehlen.

»Musik, Musik, Musik!«, scholl es durcheinander, immer lauter und lauter, bis mit schneidendem Ruck und schriller Dissonanz die Musikbande zu arbeiten begann.

Der Ruf verstummte, im Nu wirbelte alles durcheinander. Kielblock tanzte wie rasend. Er stampfte mit dem Fuße, er johlte, dass es die Musik übertobte.

»Man muss doch den Leuten zeijen, det man noch leben dut«, brüllte er im Vorbeischießen dem Bassgeiger zu, der ihn freundschaftlich angelächelt hatte.

Mariechen überwand sich, um nicht aufzuschreien, so presste er sie an sich: die Sinne vergingen ihr fast. Es war, als habe ihr Mann in dem »Totenspielen« doch ein Haar gefunden und wühle sich nun mit allen Fibern seines Leibes in das Leben zurück.

Während der Musikpausen füllte er sich mit Schnaps und traktierte auch seine Freunde damit.

»Trinkt man feste, Brüder«, lallte er zuletzt, »ihr könnt mir nich pankrott machen, meine Olle is eene sehr schwere Frau! Sehr, sehr schwer«, wiederholte er gedehnt, zwinkerte bedeutungsvoll mit den Augen und führte ein Schnapsglas, bis zum Rande voll Ingwer, unsicher zum Munde.

Das Vergnügen hatte seinen Höhepunkt überschritten und drohte zu Ende zu gehen. Nach und nach verlor sich die Mehrzahl der Gäste. Kielblock und Frau nebst einer Anzahl Gleichgesinnter wankten und wichen nicht. Gustavchen hatte diesmal in einem dunklen Vorzimmer glücklich untergebracht werden können, sodass man durch ihn weniger als je behindert wurde.

Als auch die Musikanten gegangen waren, schlug jemand vor, »Gottes Segen bei Cohn« zu spielen, ein Vorschlag, den man einstimmig annahm.

Während des Spiels entschliefen einige, darunter Kielblock.

Sobald der Morgendämmer fahl und gespenstig durch die Fenstervorhänge kroch, wurden sie wieder geweckt. Erwachend, grölte der Segelmacher das Lied zu Ende, über dessen Strophen er eingeschlafen war.

»Kinder«, rief er, als es heller und heller wurde, »nach Hause jehn wir nich, verstanden? Nun jrade nich, da es Tag wird.«

Einige protestierten; es sei nun wirklich genug, man müsse nichts übertreiben! Die andere Hälfte stimmte ihm bei.

Aber was tun?

Der Heidekrug wurde genannt.

»Jawohl, Kinder, wir machen eenen Spazierjang ins Jrüne, wenn ooch een bissken Schnee liegen dut, es schad’t nich, wir jehen zusammen nach dem Heidekrug.«

Frische Luft, frische Luft!«, klang es auf einmal aus vielen Kehlen, und alles drängte nach der Türe.

Die Sonne begann einen Sonntag. Ein riesiges Stück gelbglühenden Metalls, lag sie hinter den kohlschwarzen Säulen eines Kieferngehölzes, welches, wenige Hundert Schritte von dem Gasthause entfernt, gegen den See vorsprang. Ein braungoldiger Lichtstaub quoll durch die Stämme, drängte sich durch alle Luken und unbeweglichen, dunklen Nadelmassen ihrer Kronen und überhauchte Erde und Himmel mit einem rötlichen Scheine. Die Luft war schneidend kalt, aber es lag kein Schnee.

Man atmete sich nüchtern und schüttelte den Geruch des Ballsaals aus den Kleidern. Einige von denen, die kurz vorher gegen die Fortsetzung des Vergnügens waren, fühlten sich jetzt so gestärkt, dass sie dafür sprachen. Andere meinten, das sei ja alles recht gut, man müsse doch aber wenigstens die Kleider wechseln, wenn man nicht zum Skandal der Leute werden wollte. Dagegen konnte niemand etwas Ernstliches einwenden; deshalb und ferner, weil einige der Anwesenden, darunter Kielblocks, erklärten, dass sie unbedingt einmal nach dem Rechten sehen müssten, wurde beschlossen, dass man sich zunächst nach Hause begeben, um neun Uhr aber wieder treffen wollte, um den gemeinschaftlichen Spaziergang anzutreten.

Kielblocks entfernten sich zuerst, und unter den Zurückbleibenden waren wenige, die das junge Paar nicht beneideten. Aussprüche wie: »Ja, wenn man es auch so haben könnte«, und andere wurden laut, als man den stets fidelen Mann, Gustavchen auf dem Arm tragend, seine Frau an der Hand führend, johlend in das Gehölz einbiegen und verschwinden sah.

Zu Hause war alles in bester Ordnung. Lotte begrüßte die Anwesenden, die Alte lag noch im Bett. Man kochte ihr Kaffee, weckte sie und teilte ihr mit, dass man sie bald wieder verlassen werde! Sie fing an, vor sich hin zu schelten, ohne sich direkt an jemanden zu wenden. Durch zwei neue Pfennige wusste man sie zu beruhigen.

Frau Marie, welche damit beschäftigt war, den kleinen Gustav umzuziehen, bekam plötzlich eine Grille. »Ach wat, et is jenug«, sagte sie, »wir wollen zu Hause bleiben.«

Kielblock war außer sich.

»Ich habe Kopfschmerzen und Stechen im Rücken.«

Eine Tasse schwarzen, starken Kaffees würde alles hinwegnehmen, erklärte er. Gehen müsse man, denn man habe die Sache ja selbst eingefädelt.

Der Kaffee hatte seine Wirkung getan. Gustavchen war vermummt und alles fertig zum Aufbruch, als ein Schiffer erschien, welcher bis zum Montagmorgen ein Segel geflickt haben wollte. Es sei für die Eisjacht Mary, welche am Mittag des nächsten Tages die große Regatta mitlaufen sollte, fügte er bei.

Kielblock wies die Arbeit zurück. Um der paar Pfennige willen, welche bei so etwas heraussprängen, könne man sich nicht das bisschen Sonntagsvergnügen rauben lassen.

Der Mann versicherte, dass es gut bezahlt werde, aber Kielblock blieb bei seiner Weigerung. Werktag sei Werktag, Feiertag sei Feiertag.

Unterhandelnd verließ man das Zimmer und das Haus. Er würde den Lappen selbst zusammenflicken, schloss der Schiffer, wenn er nur die nötige Leinwand bekommen könnte. Auch diese verweigerte Kielblock, weil er, wie er sagte, sich nicht ins Handwerk pfuschen lassen könne.

Die Gesellschaft traf sich vor dem Gasthause. Der Spaziergang gestaltete sich, da die Sonne die Kälte herabgemindert, zu einem ausnehmend genussreichen. Die Ehemänner liebelten gegenseitig mit den Frauen, sangen, rissen Witze und sprangen wie Böcke über das starr gefrorene, knisternde Moos des Waldbodens. Der Forst hallte wider vom Gejohl, Gekreisch und Gelächter des Haufens, dessen Lustigkeit sich von Minute zu Minute steigerte, da man nicht vergessen hatte, gegen die Kälte einige Flaschen Kognak mit auf die Wanderschaft zu nehmen.

Im Krug wurde natürlich wieder ein Tanz improvisiert; gegen Mittag trat man, bedeutend herabgestimmt, den Rückweg an.

Zwei Uhr war es, als Kielblocks vor ihrem Häuschen standen, ein wenig müde und abgespannt, keineswegs jedoch übersättigt. Der Segelmacher hatte den Schlüssel zur Haustür bereits ins Schloss gesteckt, zauderte aber nichtsdestoweniger, herumzudrehen. In seinem Innern klaffte eine Leere, vor der ihm graute.

Da fiel sein Blick auf den See, der wie ein ungeheurer Spiegel, von Schlittschuhläufern und Stuhlschlitten belebt, in der Sonne funkelte, und so kam ihm ein Gedanke.

»Mariechen«, fragte er, »wie wär’s, wenn wir noch ’ne Tour machten? – Nach Steben rüber zu deiner Schwester – nicht? – Sich jetzt am Mittag aufs Ohr hauen, det wär doch sündhaft.«

Die junge Frau war zu müde, sie beteuerte, nicht mehr laufen zu können.

»Det schad’t ooch nicht«, erwiderte er und lief im selben Augenblick nach dem Schuppen hinter dem Hause, aus welchem er einen hölzernen, grün angestrichenen Stuhlschlitten hervorholte.

»So wird et jehen, denk ich«, fuhr er fort, bereits damit beschäftigt, ein Paar Schlittschuhe an seinen Füßen zu befestigen, welche über der Lehne des Schlittens gehangen hatten.

Ehe Mariechen Zeit hatte, weitere Bedenken zu äußern, saß sie, Gustavchen auf dem Schoß haltend, im Stuhlschlitten und sauste, von den kräftigen Armen ihres Mannes geschoben, über die blitzende Eisfläche.

Kaum vierzig Meter vom Lande wandte sich die junge Frau noch einmal und gewahrte den Schiffer, wie er an ihre Haustüre klopfte. Er musste sie heimkommen gesehen und sich entschlossen haben, noch einmal wegen des Segels vorzusprechen.

Sie machte ihren Mann darauf aufmerksam.

Er hielt an, wandte sich herum und brach in ein schallendes Gelächter aus, welches die Frau mit fortriss. Es war doch auch zu komisch, wie der Mann so recht geduldig und zuversichtlich mit seinem Segel auf der Schwelle stand, indes die, welche er im Hause glaubte, längst hinter seinem Rücken über den See davonflogen.

Kielblock sagte, es wäre gut, dass er nicht mehr mit dem Manne zusammengetroffen sei, denn sonst würde die schöne Schlittenpartie doch noch zu Essig geworden sein.

Während des Fahrens drehte er indes wiederholt den Kopf nach rückwärts, um zu sehen, ob der Mann noch an seinem Posten stände; aber erst, als er mit Frau und Kind das jenseitige Ufer hinaufklomm, konnte er bemerken, wie sich derselbe, zum schwarzen Punkte eingeschrumpft, langsam in der Richtung des Dorfes entfernte.

Die Verwandten, welche ein Gasthaus in Steben besaßen, freuten sich über den Besuch der Eheleute, zumal da bereits eine Anzahl anderer guter Freunde versammelt war. Man nahm sie gut auf, brachte Kaffee, Pfannkuchen und später auch Spirituosen. Zuletzt machten die Männer ein Spielchen, während die Frauen die Tageschronik durchnahmen. Außer dem Verwandtenkreis waren noch einige Stadtleute in dem Gastzimmer anwesend. Sie brachen jedoch eiligst auf, als es zu dunkeln begann.

»Es ist ja Vollmond, meine Herrschaften«, bemerkte der Wirt, die Zeche einer kleinen Schlittschuhgesellschaft einstreichend, »die Passage des Sees außerdem vollkommen sicher. Sie brauchen sich nicht zu beeilen.«

Man versicherte, nicht im Geringsten ängstlich zu sein, ohne sich deshalb am Aufbruch hindern zu lassen.

»Furchtsame Stadtratten«, flüsterte Kielblock seinem Schwager zu, der sich seufzend neben ihn niederließ, um sein unterbrochenes Spiel wieder aufzunehmen. Das soundso vielte Glas hochhebend, nötigte er ihn zum Trinken und leerte selbst sein Glas zur Hälfte.

»Nicht wahr«, fragte eine der Frauen nach dem Männertisch herüber, »der Junge ist wieder ganz gesund.«

»Ganz gesund«, scholl es zurück. »Zwei Stunden, nachdem er glücklich herausgezogen war und längst wohlgeborgen in seinem Bette lag, schrie er plötzlich: ›Zu Hilfe, zu Hilfe, ich ertrinke!‹«

»Zu Hilfe, zu Hilfe, ich ertrinke«, schrie Kielblock, bei dem das Bier wieder zu wirken begann, und hieb eine letzte Karte auf die Tischplatte. Er gewann und strich schmunzelnd eine Anzahl kleiner Münzen in die hohle Hand.

Währenddessen erzählte man sich, dass ein Junge bei hellem Tage in die offene Stelle des Sees geraten sei, auch wohl sicher ertrunken wäre, wenn nicht glücklicherweise im letzten Augenblick einige Arbeiter hinzugekommen wären. Jeder der Anwesenden kannte die Stelle; sie war an dem Südzipfel des Sees, dort, wo das stets leicht erwärmte Wasser eines kleinen Flüsschens hineintrat.

Man wunderte sich umso mehr über das Unglück, da die Stelle nicht etwa eine verführerische Eiskruste ansetzte, sondern immer offen blieb. Der Junge müsste geradezu mit geschlossenen Augen hineingefahren sein, meinte man.

Kielblock hatte so viel gewonnen, dass er in bester Laune der Überzeugung Ausdruck gab, den ganzen verlorenen Maskenball wieder in seiner Tasche zu haben. Ohne weitere Einwände fügte er sich deshalb auch den Bitten seiner Frau, nun doch endlich aufzubrechen.

Der Abschied von den Freunden dauerte lange. Man hatte ein Tanzkränzchen für den folgenden Sonntag in aller Eile zu besprechen. Kielblock verpflichtete die Anwesenden aufs Wort, sich daran zu beteiligen. Man sagte zu und trennte sich endlich. Kielblocks nahmen den Weg nach dem Seeufer.

Senkrecht über der bläulichen Eisfläche stand der Vollmond, wie der Silberknauf einer riesigen, funkenbestreuten Kristallkuppel schien er in den Äther gefügt. Ein Lichtnebel ging von ihm aus und rann magisch um alle Gegenstände der Erde. Luft und Erde schienen erstarrt im Frost.

Frau Mariechen samt dem Kleinen saß bereits seit geraumer Zeit auf dem Schlitten, als Kielblock noch immer fluchend an seinen Schlittschuhen herumhantierte. Die Hände starben ihm ab, er konnte nicht fertig werden. Gustavchen weinte.

Frau Kielblock trieb ihren Mann zur Eile; die Luft stäche sie wie mit Nadeln. Kielblock wusste das selbst; es kam ihm vor, als ritze man die Haut seines Gesichts und seiner Hände mit Glaserdiamanten.

Endlich fühlte er die Eisen fest unter seinen Sohlen. Noch konnte er jedoch den Schlitten nicht anfassen; deshalb steckte er die Hände in die Taschen, um sie ein wenig auftauen zu lassen. Währenddessen schnitt er einige Figuren in das Eis. Es war hart, trocken und durchsichtig wie Glas.

»In zehn Minuten sind wir drüben«, versicherte er dann, den Stuhlschlitten mit einem kräftigen Ruck in Bewegung setzend.

Spielend schoss das Gefährt in die Eisfläche, in gerader Linie auf den gelben Lichtschein zu, welcher jenseits des Sees aus einem Fenster des Kielblockschen Häuschens fiel. Es war die Lampe der Großmutter, welche den Segelmacher schon oft, auch in mondlosen Nächten, sicher geleitet hatte. Fuhr man vom Stebener Wirtshaus in gerader Linie darauf zu, so hatte man überall gleichmäßig festes Eis unter den Füßen.

»Det is noch een Schlussverjnüjen«, schrie Kielblock mit heiserer Stimme seiner Frau ins Ohr, die indes vor Zähneklappern nicht antworten konnte. Sie drückte Gustavchen fest an sich, der leise wimmerte.

Der Segelmacher schien wirklich unverwüstlich; denn in der Tat war diese Mondscheinpartie trotz der vorhergegangenen Strapazen ganz nach seinem Geschmack. Er machte allerhand Mätzchen, ließ den Schlitten im wildesten Lauf aus den Händen gleiten und schoss hinter ihm drein, wie der Falke hinter seiner Beute. Er schleuderte ihn wiederholt aus Mutwillen dermaßen, dass seine Frau laut aufkreischte.

Immer klarer und klarer wurden die Umrisse des Häuschens; schon erkannte man die einzelnen Fenster desselben, schon unterschied man die Großmutter in dem Lichtschein der Lampe, als es plötzlich dunkel wurde.

Kielblock wandte sich erschreckt und gewahrte eine ungeheure Wolkenwand, welche, den ganzen Horizont umspannend, unbemerkt ihm im Rücken heraufgezogen war und soeben den runden Vollmond eingeschluckt hatte.

»Nun aber schnell«, sagte er und stieß das Gefährt mit doppelter Geschwindigkeit vor sich her über das Eis.

Noch blieb das Häuschen vom Mond beleuchtet: Aber weiter und weiter kroch der riesige Wolkenschatten über den See hin, bis er diesen samt dem Häuschen mit undurchdringlicher Finsternis überzogen hatte.

Unbeirrt steuerte Kielblock auf den Lichtschein zu, welcher von der Lampe der Großmutter herrührte. Er sagte sich, dass er nichts zu fürchten habe, wurde aber dennoch von einer unsichtbaren Gewalt zur Eile angetrieben.

Er raffte all seine Kraft zusammen; der Schweiß quoll ihm aus allen Poren; sein Körper brannte; er keuchte …

Die junge Frau saß zusammengebogen und hielt das Kleine krampfhaft an sich gepresst. Sie sprach kein Wort, sie rührte sich nicht, als fürchte sie anders die Schnelligkeit der Fahrt zu beeinträchtigen. Auch ihre Brust beklemmte ein unerklärliches Angstgefühl; sie hatte nur den einen Wunsch, am Ziel zu sein.

Unterdessen war es so schwarz geworden, dass Kielblock sein Weib, diese ihr Kind nicht mehr sah. Dabei rumorte der See unter dem Eispanzer unaufhörlich. Es war ein Schlürfen und Murren, dann wieder ein dumpfes verhaltenes Aufbrüllen, dazu ein Pressen gegen die Eisdecke, sodass diese knallend in großen Sprüngen barst.

Die Gewöhnung hatte Kielblock gegen das Unheimliche dieser Erscheinung abgestumpft; jetzt war es ihm plötzlich, als stünde er auf einem ungeheuren Käfig, darin Scharen blutdürstiger Raubtiere eingekerkert seien, die, vor Hunger und Wut brüllend, ihre Tatzen und Zähne in die Wände ihres Kerkers knirschend eingruben.

Von allen Seiten prasselten die Sprünge durch das Eis.

Kielblock war am See groß geworden, er wusste, dass bei einer zwölfzölligen Eisdecke ein Einbruch unmöglich sei. Seine Fantasie indes begann zu schweifen und gehorchte nicht mehr ganz seinem gesunden Urteil. Es kam ihm zuweilen vor, als öffneten sich unter ihm schwarze Abgründe, um ihn samt Weib und Kind einzuschlingen.

Ein gewitterartiges Grollen wälzte sich fernher und endete in einem dumpfen Schlag dicht unter seinen Füßen.

Die Frau schrie auf.

Eben wollte er fragen, ob sie verrückt geworden sei, da bemerkte er etwas, das ihm den Laut in die Kehle zurücktrieb. Der einzige Lichtpunkt, welcher ihn bisher geleitet, bewegte sich – wurde blasser und blasser – zuckte auf – flackerte und – verschwand schließlich ganz.

»Um Jottes willen, was fällt Muttern ein«, stieß er unwillkürlich hervor, und jach wie ein Blitzstrahl durchfuhr sein Gehirn das Bewusstsein einer wirklichen Gefahr.

Er hatte angehalten und rieb sich die Augen; war es Wirklichkeit oder Täuschung? Fast glaubte er an die letztere; das Lichtbild der Netzhaut täuschte ihn. Endlich zerrann auch dieses, und nun kam er sich vor wie in Finsternis ertrunken. Noch glaubte er indes, die Richtung genau zu wissen, in welcher das Licht erloschen war, und fuhr pfeilgeschwind darauf zu.

Unter das Getöse des Sees mischte sich die Stimme seiner Frau, welche vor ihm aus der Finsternis drang und ihm allerhand Vorwürfe machte; warum man nicht zu Hause geblieben und so weiter.

Es vergingen einige Minuten. Endlich glaubte man, Hundegebell zu hören. – Kielblock atmete erleichtert auf. Da – ein verzweifelter Schrei – ein Ruck – die Funken stoben unter seinen Stahlschuhen hervor; mit fast übermenschlicher Kraft riss er den Schlitten herum und hielt an.

Der rechte Arm seiner Frau umklammerte zitternd und krampfhaft den seinen. Er wusste, sie hatte den Tod geschaut.

»Sei ruhig, Miezchen, et is ja nichts«, tröstete er mit bebender Stimme, und doch war ihm selbst gewesen, als habe eine schneekalte, verweste Hand an sein heißes Herz gegriffen.

Die junge Frau bebte wie Espenlaub; ihre Zunge schien gelähmt. »Oh! oh! … mein Gott … mein Gott!«, war alles, was sie hervorbrachte.

»Was aber in aller Welt ist denn los, Menschenskind, so sprich doch, um Himmels willen sprich doch!«

»Dort … dort …«, stieß sie hervor. Ich hab’s gehört … ganz deutlich … Wasser … Wasser, das offne Wasser!«

Er lauschte gespannt. »Ich höre nichts!«

»Ich hab’s gesehen, wahrhaftig, ich hab’s gesehen, ganz deutlich … dicht vor mir … wahrhaftig.«

Kielblock versuchte, die dicke Luft mit den Blicken zu durchbohren – vergebens. Es war ihm, als habe man ihm die Augen aus dem Kopfe genommen und er mühe sich ab, mit den Höhlen zu sehen. »Ich sehe nichts.«

Die Frau beruhigte sich ein wenig. »Aber et riecht doch wie Wasser.«

Er erklärte, sie habe geträumt, und fühlte doch seine Angst wachsen.

Gustavchen schlief.

Langsam wollte er weiterfahren; aber seine Frau stemmte sich dagegen mit allen Kräften der Todesangst. In weinerlichen Lauten beschwor sie ihn, umzukehren; als er nicht still hielt, gebärdete sie sich wie eine Wahnsinnige: »Es bricht, es bricht!«

Nun riss ihm die Geduld. Er schalt seine Frau, sie sei schuld mit ihrem verfluchten Geheul, wenn er samt ihr und dem Kinde ersöffe. Sie solle das Maul halten, oder er lasse sie, so wahr er Kielblock heiße, allein mitten auf dem See stehen und fahre davon. Als alles nichts half, verlor er die Besinnung und schwatzte sinnloses Zeug durcheinander. Hierzu kam noch, dass er nun wirkliche nicht mehr wusste, wohin er sich wenden sollte. Die Stelle aber, auf der er stand, schien ihm mürbe und unsicher. Vergebens suchte er die furchtbare Angst zu bemeistern, welche auch ihn mehr und mehr zu beherrschen begann. Die Gaukeleien erfüllten sein Hirn, er zitterte, er röchelte Stoßgebete; sollte es denn wirklich und wahrhaftig zu Ende gehen? Heute rot, morgen tot – er hatte es nie begriffen. Heute rot, morgen tot – morgen – tot, was war das: »tot«? Er hatte es bisher nicht gewusst, aber jetzt – nein, nein!

Kaltes Entsetzen fasste ihn, er wendete den Schlitten, er nahm einen Anlauf, mit letzter, gewaltiger Kraftanstrengung – Rettung um jeden Preis, und nun – ein klatschendes Geräusch, ein Spritzen, Schäumen und Prickeln aufgestörter Wassermassen – ihm verging das Bewusstsein.

Einen Augenblick, und er wusste, dass er geradeswegs in die offene Stelle des Sees hineingefahren sei. Seine kräftigen Glieder durchwühlten das schwarze Wasser; er stampfte die eiskalte Flut mit übermenschlicher Kraft, bis er fühlte, dass er wieder atmen konnte.

Ein Schrei entrang sich seiner Brust, weithin gellend – ein zweiter – ein dritter, die Lunge mochte mitgehen, der Kehlkopf zerspringen; ihm grauste vor dem Laut der eigenen Kehle, aber er schrie – er brüllte wie ein Tier: »Hilfe, helft uns – wir ertrinken – Hilfe!«

Gurgelnd versank er dann und der Schrei mit ihm, bis er wieder auftauchte und ihn von Neuem herausheulte.

Er hob die Rechte übers Wasser, er suchte immer schreiend nach Halt – umsonst; wieder versank er. Als er auftauchte, war es licht um ihn. Drei Armlängen etwa zu seiner Linken begann die Eiskruste, die sich hier in großem Bogen um einen offenen Wasserspiegel zog. Er strebte sie zu erreichen. Noch einmal sank er, endlich griff er sie, seine Finger glitten ab, er versuchte aufs Neue und grub sie ein, als wären es Krallen – er zog sich empor. Bis zu den Schultern war er über Wasser, seine angststierenden Augen dicht über der jetzt wieder weiß im Mondschein brennenden Eisfläche. Da – da lag sein Häuschen – weiterhin das Dorf, und dort – wahrhaftig – Laternen – Lichter – Rettung! Wieder durchzitterte sein Ruf die Nacht.

Er horchte gespannt.

Hoch aus der Luft fiel ein Laut. Wildgänse strichen durch den Kuppelsaal der Sterne und jetzt einzelne dunkle Punkte durch den Vollmond. Hinter sich vernahm er ein Brodeln und Gären der Wasser. Blasen stiegen, er fühlte sein Blut erstarren; ihn schauderte, sich zu wenden, und er wandte sich doch. Eine dunkle Masse quoll auf und versank in Zwischenräumen. Ein Schuh, eine Hand, eine Pelzmütze wurden sichtbar; das Ganze wälzte sich näher und näher, er wollte es haschen, aber wieder versank es.

Ein todbanger Moment – dann wahnsinniges Gelächter. Er fühlte, wie ein Etwas sich von unten her um ihn klammerte; erst griff es seinen Fuß – nun umschnürte es seine Beine – bis zum Herzen kam es herauf – sein Blick verglaste – seine Hände glitten ab – er sank – dumpfes fernes Brausen – ein Gewirr von Bildern und Gedanken – dann – der Tod.

Man hatte im Dorfe den Hilferuf vernommen.

Arbeiter und Fischer sammelten sich auf der Unglücksstätte. Nach Verlauf einer Stunde zog man die Leiche eines Kindes aufs Eis. Man schloss aus dem Alter desselben, dass noch ein Erwachsener ertrunken sein müsste.

Als weitere Nachforschungen erfolglos blieben, meinte ein Fischer, man solle Netze auslegen. In Netzen fing man denn auch, gegen drei Uhr des Morgens, die Leichen des jungen Ehepaares.

Da lag nun der lustige Segelmacher mit verzerrtem, gedunsenem Gesicht, mit gebrochenen Augen die Tücke des Himmels anklagend. Seine Kleider trieften, aus seinen Taschen flossen schwarze Wasserlachen. Als man ihn auf eine Bahre lud, fiel eine Anzahl kleiner Münzen klingend aufs Eis.

Die drei Leichen wurden erkannt und nach dem Kielblockschen Hause geschafft.

Man fand die Tür desselben verschlossen; kein Licht leuchtete aus den Fenstern. Ein Hund bellte innen, aber selbst auf wiederholtes Klopfen öffnete niemand. Ein Fischer stieg durch das Fenster in die finstere Wohnstube; seine Laterne erleuchtete dieselbe nur mäßig, sie war leer. Mit seinen Wasserstiefeln ein lautes Geräusch machend, von einem kleinen braunen Hündchen angekläfft, schritt er quer hindurch und gelangte an eine kleine Tür, die er ohne Weiteres aufstieß. Ein Laut der Verwunderung entfuhr ihm.

Inmitten eines fensterlosen Alkovens saß eine steinalte Frau; sie war über einem grünen Kasten, welcher mit Gold-, Silber- und Kupfermünzen angefüllt offen am Boden stand, eingenickt. Ihre rechte Hand stak bis über die Knöchel im Metall, auf ihrer linken ruhte das Gesicht. Über ihren fast kahlen Scheitel warf das spärliche Flämmchen der herabgebrannten Lampe ein dunstiges, falbes Licht.

Bahnwärter Thiel

(1888)

1

Allsonntäglich saß der Bahnwärter Thiel in der Kirche zu Neu-Zittau, ausgenommen die Tage, an denen er Dienst hatte oder krank war und zu Bette lag. Im Verlaufe von zehn Jahren war er zweimal krank gewesen; das eine Mal infolge eines vom Tender einer Maschine während des Vorbeifahrens herabgefallenen Stückes Kohle, welches ihn getroffen und mit zerschmettertem Bein in den Bahngraben geschleudert hatte; das andere Mal einer Weinflasche wegen, die aus dem vorüberrasenden Schnellzuge mitten auf seine Brust geflogen war. Außer diesen beiden Unglücksfällen hatte nichts vermocht, ihn, sobald er frei war, von der Kirche fern zu halten.

Die ersten fünf Jahre hatte er den Weg von Schön-Schornstein, einer Kolonie an der Spree, herüber nach Neu-Zittau allein machen müssen. Eines schönen Tages war er dann in Begleitung eines schmächtigen und kränklich aussehenden Frauenzimmers erschienen, die, wie die Leute meinten, zu seiner herkulischen Gestalt wenig gepasst hatte. Und wiederum eines schönen Sonntagnachmittags reichte er dieser selben Person am Altare der Kirche feierlich die Hand zum Bunde fürs Leben. Zwei Jahre nun saß das junge, zarte Weib ihm zur Seite in der Kirchenbank; zwei Jahre blickte ihr hohlwangiges, feines Gesicht neben seinem vom Wetter gebräunten in das uralte Gesangbuch –; und plötzlich saß der Bahnwärter wieder allein wie zuvor.

An einem der vorangegangenen Wochentage hatte die Sterbeglocke geläutet; das war das Ganze.

An dem Wärter hatte man, wie die Leute versicherten, kaum eine Veränderung wahrgenommen. Die Knöpfe seiner sauberen Sonntagsuniform waren so blank geputzt wie je zuvor, seine roten Haare so wohl geölt und militärisch gescheitelt wie immer, nur dass er den breiten, behaarten Nacken ein wenig gesenkt trug und noch eifriger der Predigt lauschte oder sang, als er es früher getan hatte. Es war die allgemeine Ansicht, dass ihm der Tod seiner Frau nicht sehr nahe gegangen sei; und diese Ansicht erhielt eine Bekräftigung, als sich Thiel nach Verlauf eines Jahres zum zweiten Male, und zwar mit einem dicken und starken Frauenzimmer, einer Kuhmagd aus Alte-Grund, verheiratete.

Auch der Pastor gestattete sich, als Thiel die Trauung anmelden kam, einige Bedenken zu äußern:

»Ihr wollt also schon wieder heiraten?«

»Mit der Toten, kann ich nicht wirtschaften, Herr Prediger!«

»Nun ja wohl. Aber ich meine – Ihr eilt ein wenig.«

»Der Junge geht mir drauf, Herr Prediger.«

Thiels Frau war im Wochenbett gestorben, und der Junge, welchen sie zur Welt gebracht, lebte und hatte den Namen Tobias erhalten.

»Ach so, der Junge«, sagte der Geistliche und machte eine Bewegung, die deutlich zeigte, dass er sich des Kleinen erst jetzt erinnere. »Das ist etwas andres – wo habt Ihr ihn denn untergebracht, während Ihr im Dienst seid?«

Thiel erzählte nun, wie er Tobias einer alten Frau übergeben, die ihn einmal beinahe habe verbrennen lassen, während er ein anderes Mal von ihrem Schoß auf die Erde gekugelt sei, ohne glücklicherweise mehr als eine große Beule davonzutragen. Das könne nicht so weitergehen, meinte er, zudem da der Junge, schwächlich wie er sei, eine ganz besondere Pflege benötige. Deswegen und ferner, weil er der Verstorbenen in die Hand gelobt, für die Wohlfahrt des Jungen zu jeder Zeit ausgiebig Sorge zu tragen, habe er sich zu dem Schritte entschlossen. –

Gegen das neue Paar, welches nun allsonntäglich zur Kirche kam, hatten die Leute äußerlich durchaus nichts einzuwenden. Die frühere Kuhmagd schien für den Wärter wie geschaffen. Sie war kaum einen halben Kopf kleiner als er und übertraf ihn an Gliederfülle. Auch war ihr Gesicht ganz so grob geschnitten wie das seine, nur dass ihm im Gegensatz zu dem des Wärters die Seele abging.

Wenn Thiel den Wunsch gehegt hatte, in seiner zweiten Frau eine unverwüstliche Arbeiterin, eine musterhafte Wirtschafterin zu haben, so war dieser Wunsch in überraschender Weise in Erfüllung gegangen. Drei Dinge jedoch hatte er, ohne es zu wissen, mit seiner Frau in Kauf genommen: eine harte, herrschsüchtige Gemütsart, Zanksucht und brutale Leidenschaftlichkeit. Nach Verlauf eines halben Jahres war es ortsbekannt, wer in dem Häuschen des Wärters das Regiment führte. Man bedauerte den Wärter.

Es sei ein Glück für das Mensch, dass sie so ein gutes Schaf wie den Thiel zum Manne bekommen habe, äußerten die aufgebrachten Ehemänner; es gäbe welche, bei denen sie gräulich anlaufen würde. So ein Tier müsse doch kirre zu machen sein, meinten sie, und wenn es nicht anders ginge denn mit Schlägen. Durchgewalkt müsse sie werden, aber dann gleich so, dass es zöge.

Sie durchzuwalken aber war Thiel trotz seiner sehnigen Arme nicht der Mann. Das, worüber sich die Leute ereiferten, schien ihm wenig Kopfzerbrechen zu machen. Die endlosen Predigten seiner Frau ließ er gewöhnlich wortlos über sich ergehen, und wenn er einmal antwortete, so stand das schleppende Zeitmaß sowie der leise, kühle Ton seiner Rede in seltsamstem Gegensatz zu dem kreischenden Gekeif seiner Frau. Die Außenwelt schien ihm wenig anhaben zu können: Es war, als trüge er etwas in sich, wodurch er alles Böse, was sie ihm antat, reichlich mit Gutem aufgewogen erhielt.

Trotz seines unverwüstlichen Phlegmas hatte er doch Augenblicke, in denen er nicht mit sich spaßen ließ. Es war dies immer anlässlich solcher Dinge, die Tobiaschen betrafen. Sein kindgutes, nachgiebiges Wesen gewann dann einen Anstrich von Festigkeit, dem selbst ein so unzähmbares Gemüt wie das Lenens nicht entgegenzutreten wagte.

Die Augenblicke indes, darin er diese Seite seines Wesens herauskehrte, wurden mit der Zeit immer seltener und verloren sich zuletzt ganz. Ein gewisser leidender Widerstand, den er der Herrschsucht Lenens während des ersten Jahres entgegengesetzt, verlor sich ebenfalls im zweiten. Er ging nicht mehr mit der früheren Gleichgültigkeit zum Dienst, nachdem er einen Auftritt mit ihr gehabt, wenn er sie nicht vorher besänftigt hatte. Er ließ sich am Ende nicht selten herab, sie zu bitten, doch wieder gut zu sein. – Nicht wie sonst mehr war ihm sein einsamer Posten inmitten des märkischen Kiefernforstes sein liebster Aufenthalt. Die stillen, hingebenden Gedanken an sein verstorbenes Weib wurden von denen an die Lebende durchkreuzt. Nicht widerwillig, wie die erste Zeit, trat er den Heimweg an, sondern mit leidenschaftlicher Hast, nachdem er vorher oft Stunden und Minuten bis zur Zeit der Ablösung gezählt hatte.

Er, der mit seinem ersten Weibe durch eine mehr vergeistigte Liebe verbunden gewesen war, geriet durch die Macht roher Triebe, in die Gewalt seiner zweiten Frau und wurde zuletzt in allem fast unbedingt von ihr abhängig. – Zuzeiten empfand er Gewissensbisse über diesen Umschwung der Dinge, und er bedurfte einer Anzahl außergewöhnlicher Hilfsmittel, um sich darüber hinwegzuhelfen. So erklärte er sein Wärterhäuschen und die Bahnstrecke, die er zu besorgen hatte, insgeheim gleichsam für geheiligtes Land, welches ausschließlich den Manen der Toten gewidmet sein sollte. Mithilfe von allerhand Vorwänden war es ihm in der Tat bisher gelungen, seine Frau davon abzuhalten, ihn dahin zu begleiten.

Er hoffte, es auch fernerhin tun zu können. Sie hätte nicht gewusst, welche Richtung sie einschlagen sollte, um seine Bude, deren Nummer sie nicht einmal kannte, aufzufinden.

Dadurch, dass er die ihm zu Gebote stehende Zeit somit gewissenhaft zwischen die Lebende und die Tote zu teilen vermochte, beruhigte Thiel sein Gewissen in der Tat.

Oft freilich und besonders in Augenblicken einsamer Andacht, wenn er recht innig mit der Verstorbenen verbunden gewesen war, sah er seinen jetzigen Zustand im Lichte der Wahrheit und empfand davor Ekel.

Hatte er Tagdienst, so beschränkte sich sein geistiger Verkehr mit der Verstorbenen auf eine Menge lieber Erinnerungen aus der Zeit seines Zusammenlebens mit ihr. Im Dunkel jedoch, wenn der Schneesturm durch die Kiefern und über die Strecke raste, in tiefer Mitternacht beim Scheine seiner Laterne, da wurde das Wärterhäuschen zur Kapelle.

Eine verblichene Fotografie der Verstorbenen vor sich auf dem Tisch, Gesangbuch und Bibel aufgeschlagen, las und sang er abwechselnd die lange Nacht hindurch, nur von den in Zwischenräumen vorbeitobenden Bahnzügen unterbrochen, und geriet hierbei in eine Ekstase, die sich zu Gesichten steigerte, in denen er die Tote leibhaftig vor sich sah.

Der Posten, den der Wärter nun schon zehn volle Jahre ununterbrochen innehatte, war aber in seiner Abgelegenheit dazu angetan, seine mystischen Neigungen zu fördern.

Nach allen vier Windrichtungen mindestens durch einen dreiviertelstündigen Weg von jeder menschlichen Wohnung entfernt, lag die Bude inmitten des Forstes dicht neben einem Bahnübergang, dessen Barrieren der Wärter zu bedienen hatte.

Im Sommer vergingen Tage, im Winter Wochen, ohne dass ein menschlicher Fuß, außer denen des Wärters und seines Kollegen, die Strecke passierte. Das Wetter und der Wechsel der Jahreszeiten brachten in ihrer periodischen Wiederkehr fast die einzige Abwechslung in diese Einöde. Die Ereignisse, welche im Übrigen den regelmäßigen Ablauf der Dienstzeit Thiels außer den beiden Unglücksfällen unterbrochen hatten, waren unschwer zu überblicken. Vor vier Jahren war der kaiserliche Extrazug, der den Kaiser nach Breslau gebracht hatte, vorübergejagt. In einer Winternacht hatte der Schnellzug einen Rehbock überfahren. An einem heißen Sommertage hatte Thiel bei seiner Streckenrevision eine verkorkte Weinflasche gefunden, die sich glühend heiß anfasste und deren Inhalt deshalb von ihm für sehr gut gehalten wurde, weil er nach Entfernung des Korkes einer Fontäne gleich herausquoll, also augenscheinlich gegoren war. Diese Flasche, von Thiel in den seichten Rand eines Waldsees gelegt, um abzukühlen, war von dort auf irgendwelche Weise abhandengekommen, sodass er noch nach Jahren ihren Verlust bedauern musste.

Einige Zerstreuung vermittelte dem Wärter ein Brunnen dicht hinter seinem Häuschen. Von Zeit zu Zeit nahmen in der Nähe beschäftigte Bahn- oder Telegrafenarbeiter einen Trunk daraus, wobei natürlich ein kurzes Gespräche mit unterlief. Auch der Förster kam zuweilen, um seinen Durst zu löschen.

Tobias entwickelte sich nur langsam; erst gegen Ablauf seines zweiten Lebensjahres lernte er notdürftig sprechen und gehen. Dem Vater bewies er eine ganz besondere Zuneigung. Wie er verständiger wurde, erwachte auch die alte Liebe des Vaters wieder. In dem Maße, wie diese zunahm, verringerte sich die Liebe der Stiefmutter zu Tobias und schlug sogar in unverkennbare Abneigung um, als Lene nach Verlauf eines neuen Jahres ebenfalls einen Jungen gebar.

Von da ab begann für Tobias eine schlimme Zeit. Er wurde besonders in Abwesenheit des Vaters unaufhörlich geplagt und musste ohne die geringste Belohnung dafür seine schwachen Kräfte im Dienste des kleinen Schreihalses einsetzen, wobei er sich mehr und mehr aufrieb. Sein Kopf bekam einen ungewöhnlichen Umfang; die brandroten Haare und das kreidige Gesicht darunter machten einen unschönen und im Verein mit der übrigen kläglichen Gestalt erbarmungswürdigen Eindruck. Wenn sich der zurückgebliebene Tobias solchergestalt, das kleine, von Gesundheit strotzende Brüderchen auf dem Arme, hinunter zur Spree schleppte, so wurden hinter den Fenstern der Hütten Verwünschungen laut, die sich jedoch niemals hervorwagten. Thiel aber, welchen die Sache doch vor allem anging, schien keine Augen für sie zu haben und wollte auch die Winke nicht verstehen, welche ihm von wohlmeinenden Nachbarsleuten gegeben wurden.

2

An einem Junimorgen gegen sieben Uhr kam Thiel aus dem Dienst. Seine Frau hatte nicht so bald ihre Begrüßung beendet, als sie schon in gewohnter Weise zu lamentieren begann. Der Pachtacker, welcher bisher den Kartoffelbedarf der Familie gedeckt hatte, war vor Wochen gekündigt worden, ohne dass es Lenen bisher gelungen war, einen Ersatz dafür ausfindig zu machen. Wenngleich nun die Sorge um den Acker zu ihren Obliegenheiten gehörte, so musste doch Thiel ein Mal übers andere hören, dass niemand als er daran schuld sei, wenn man in diesem Jahre zehn Sack Kartoffeln für schweres Geld kaufen müsse. Thiel brummte nur und begab sich, Lenens Reden wenig Beachtung schenkend, sogleich an das Bett seines Ältesten, welches er in den Nächten, wo er nicht im Dienst war, mit ihm teilte. Hier ließ er sich nieder und beobachtete mit einem sorglichen Ausdruck seines guten Gesichts das schlafende Kind, welches er, nachdem er die zudringlichen Fliegen eine Weile von ihm abgehalten, schließlich weckte. In den blauen, tiefliegenden Augen des Erwachenden malte sich eine rührende Freude. Er griff hastig nach der Hand des Vaters, indes sich seine Mundwinkel zu einem kläglichen Lächeln verzogen. Der Wärter half ihm sogleich beim Anziehen der wenigen Kleidungsstücke, wobei plötzlich etwas wie ein Schatten durch seine Mienen lief, als er bemerkte, dass sich auf der rechten, ein wenig angeschwollenen Backe einige Fingerspuren weiß in rot abzeichneten.

Als Lene beim Frühstück mit vergrößertem Eifer auf vorberegte Wirtschaftsangelegenheit zurückkam, schnitt er ihr das Wort ab mit der Nachricht, dass ihm der Bahnmeister ein Stück Land längs des Bahndammes in unmittelbarer Nähe des Wärterhauses umsonst überlassen habe, angeblich weil es ihm, dem Bahnmeister, zu abgelegen sei.

Lene wollte das anfänglich nicht glauben. Nach und nach wichen jedoch ihre Zweifel, und nun geriet sie in merklich gute Laune. Ihre Fragen nach Größe und Güte des Ackers sowie andre mehr verschlangen sich förmlich, und als sie erfuhr, dass bei alledem noch zwei Zwergobstbäume darauf stünden, wurde sie rein närrisch. Als nichts mehr zu erfragen übrig blieb, zudem die Türglocke des Krämers, die man, beiläufig gesagt, in jedem einzelnen Hause des Ortes vernehmen konnte, unaufhörlich anschlug, schoss sie davon, um die Neuigkeit im Örtchen auszusprengen.

Während Lene in die dunkle, mit Waren überfüllte Kammer des Krämers kam, beschäftigte sich der Wärter daheim ausschließlich mit Tobias. Der Junge saß auf seinen Knien und spielte mit einigen Kiefernzapfen, die Thiel mit aus dem Walde gebracht hatte.

»Was willst du werden?«, fragte ihn der Vater, und diese Frage war stereotyp wie die Antwort des Jungen: »Ein Bahnmeister.« Es war keine Scherzfrage, denn die Träume des Wärters verstiegen sich in der Tat in solche Höhen, und er hegte allen Ernstes den Wunsch und die Hoffnung, dass aus Tobias mit Gottes Hilfe etwas Außergewöhnliches werden sollte. Sobald die Antwort »Ein Bahnmeister« von den blutlosen Lippen des Kleinen kam, der natürlich nicht wusste, was sie bedeuten sollte, begann Thiels Gesicht sich aufzuhellen, bis es förmlich strahlte von innerer Glückseligkeit.

»Geh, Tobias, geh spielen!«, sagte er kurz darauf, indem er eine Pfeife Tabak mit einem im Herdfeuer entzündeten Span in Brand steckte, und der Kleine drückte sich alsbald in scheuer Freude zur Tür hinaus. Thiel entkleidete sich, ging zu Bett und entschlief, nachdem er geraume Zeit gedankenvoll die niedrige und rissige Stubendecke angestarrt hatte. Gegen zwölf Uhr mittags erwachte er, kleidete sich an und ging, während seine Frau in ihrer lärmenden Weise das Mittagbrot bereitete, hinaus auf die Straße, wo er Tobiaschen sogleich aufgriff, der mit den Fingern Kalk aus einem Loche in der Wand kratzte und in den Mund steckte. Der Wärter nahm ihn bei der Hand und ging mit ihm an den etwa acht Häuschen des Ortes vorüber bis hinunter zur Spree, die schwarz und glasig zwischen schwach belaubten Pappeln lag. Dicht am Rande des Wassers befand sich ein Granitblock, auf welchen Thiel sich niederließ.

Der ganze Ort hatte sich gewöhnt, ihn bei nur irgend erträglichem Wetter an dieser Stelle zu erblicken. Die Kinder besonders hingen an ihm, nannten ihn »Vater Thiel« und wurden von ihm besonders in mancherlei Spielen unterrichtet, deren er sich aus seiner Jugendzeit erinnerte. Das Beste jedoch von dem Inhalt seiner Erinnerungen war für Tobias. Er schnitzelte ihm Fitschepfeile, die höher flogen als die aller anderen Jungen. Er schnitt ihm Weidenpfeifchen und ließ sich sogar herbei, mit seinem verrosteten Bass das Beschwörungslied zu singen, während er mit dem Horngriff seines Taschenmessers die Rinde leise klopfte.

Die Leute verübelten ihm seine Läppschereien; es war ihnen unerfindlich, wie er sich mit den Rotznasen so viel abgeben konnte. Im Grunde durften sie jedoch damit zufrieden sein, denn die Kinder waren unter seiner Obhut gut aufgehoben. Überdies nahm Thiel auch ernste Dinge mit ihnen vor, hörte den Großen ihre Schulaufgaben ab, half ihnen beim Lernen der Bibel- und Gesangbuchverse und buchstabierte mit den Kleinen a–b–ab, d–u–du, und so fort.

Nach dem Mittagessen legte sich der Wärter abermals zu kurzer Ruhe nieder. Nachdem sie beendigt war, trank er den Nachmittagskaffee und begann gleich darauf sich für den Gang in den Dienst vorzubereiten. Er brauchte dazu, wie zu allen seinen Verrichtungen, viel Zeit; jeder Handgriff war seit Jahren geregelt; in stets gleicher Reihenfolge wanderten die sorgsam auf der kleinen Nussbaumkommode ausgebreiteten Gegenstände: Messer, Notizbuch, Kamm, ein Pferdezahn, die alte eingekapselte Uhr, in die Taschen seiner Kleider. Ein kleines, in rotes Papier eingeschlagenes Büchelchen wurde mit besonderer Sorgfalt behandelt. Es lag während der Nacht unter dem Kopfkissen des Wärters und wurde am Tage von ihm stets in der Brusttasche des Dienstrockes herumgetragen. Auf der Etikette unter dem Umschlag stand in unbeholfenen, aber verschnörkelten Schriftzügen, von Thiels Hand geschrieben: »Sparkassenbuch des Tobias Thiel«.

Die Wanduhr mit dem langen Pendel und dem gelbsüchtigen Zifferblatt zeigte dreiviertel fünf, als Thiel fortging. Ein kleiner Kahn, sein Eigentum, brachte ihn über den Fluss. Am jenseitigen Spreeufer blieb er einige Male stehen und lauschte nach dem Ort zurück. Endlich bog er in einen breiten Waldweg und befand sich nach wenigen Minuten inmitten des tiefaufrauschenden Kiefernforstes, dessen Nadelmassen einem schwarzgrünen, Wellen werfenden Meere glichen. Unhörbar wie auf Filz schritt er über die feuchte Moos- und Nadelschicht des Waldbodens. Er fand seinen Weg ohne aufzublicken, hier durch die rostbraunen Säulen des Hochwaldes, dort weiterhin durch dichtverschlungenes Jungholz, noch weiter über ausgedehnte Schonungen, die von einzelnen hohen und schlanken Kiefern überschattet wurden, welche man zum Schutze für den Nachwuchs aufbehalten hatte. Ein bläulicher, durchsichtiger, mit allerhand Düften geschwängerter Dunst stieg aus der Erde auf und ließ die Formen der Bäume verwaschen erscheinen. Ein schwerer, milchiger Himmel hing tief herab über die Baumwipfel. Krähenschwärme badeten gleichsam im Grau der Luft, unaufhörlich ihre knarrenden Rufe ausstoßend. Schwarze Wasserlachen füllten die Vertiefungen des Weges und spiegelten die trübe Natur noch trüber wider.

Ein fruchtbares Wetter, dachte Thiel, als er aus tiefem Nachdenken erwachte und aufschaute.

Plötzlich jedoch bekamen seine Gedanken eine andere Richtung. Er fühlte dunkel, dass er etwas daheim vergessen haben müsse, und wirklich vermisste er beim Durchsuchen seiner Taschen das Butterbrot, welches er der langen Dienstzeit halber stets mitzunehmen genötigt war. Unschlüssig blieb er eine Weile stehen, wandte sich dann aber plötzlich und eilte in der Richtung des Dorfes zurück.

In kurzer Zeit hatte er die Spree erreicht, setzte mit wenigen kräftigen Ruderschlägen über und stieg gleich darauf, am ganzen Körper schwitzend, die sanft ansteigende Dorfstraße hinauf. Der alte, schäbige Pudel des Krämers lag mitten auf der Straße. Auf dem geteerten Plankenzaune eines Kossätenhofes saß eine Nebelkrähe. Sie spreizte die Federn, schüttelte sich, nickte, stieß ein ohrenzerreißendes krä krä aus und erhob sich mit pfeifendem Flügelschlag, um sich vom Winde in der Richtung des Forstes davontreiben zu lassen.

Von den Bewohnern der kleinen Kolonie, etwa zwanzig Fischern und Waldarbeitern mit ihren Familien, war nichts zu sehen.

Der Ton einer kreischenden Stimme unterbrach die Stille so laut und schrill, dass der Wärter unwillkürlich mit Laufen innehielt. Ein Schwall heftig herausgestoßener, misstönender Laute schlug an sein Ohr, die aus dem offenen Giebelfenster eines niedrigen Häuschens zu kommen schienen, welches er nur zu wohl kannte.

Das Geräusch seiner Schritte nach Möglichkeit dämpfend, schlich er sich näher und unterschied nun ganz deutlich die Stimme seiner Frau. Nur noch wenige Bewegungen, und die meisten ihrer Worte wurden ihm verständlich.

»Was, du unbarmherziger, herzloser Schuft! Soll sich das elende Wurm die Plauze ausschreien vor Hunger? – wie? Na, wart nur, wart, ich will dich lehren aufpassen! – du sollst dran denken.« Einige Augenblicke blieb es still; dann hörte man ein Geräusch, wie wenn Kleidungsstücke ausgeklopft würden; unmittelbar darauf entlud sich ein neues Hagelwetter von Schimpfworten.

»Du erbärmlicher Grünschnabel«, scholl es im schnellsten Tempo herunter, »meinst du, ich sollte mein leibliches Kind wegen solch einem Jammerlappen, wie du bist, verhungern lassen? Halt ’s Maul!«, schrie es, als ein leises Wimmern hörbar wurde, »oder du sollst eine Portion kriegen, an der du acht Tage zu fressen hast.«

Das Wimmern verstummte nicht.

Der Wärter fühlte, wie sein Herz in schweren, unregelmäßigen Schlägen ging. Er begann leise zu zittern. Seine Blicke hingen wie abwesend am Boden fest, und die plumpe und harte Hand strich mehrmals ein Büschel nasser Haare zur Seite, das immer von Neuem in die sommersprossige Stirn hineinfiel.

Einen Augenblick drohte es ihn zu überwältigen. Es war ein Krampf, der die Muskeln schwellen machte und die Finger der Hand zur Faust zusammenzog. Er ließ nach, und dumpfe Mattigkeit blieb zurück.

Unsicheren Schrittes trat der Wärter in den engen, ziegelgepflasterten Hausflur. Müde und langsam erklomm er die knarrende Holzstiege.

»Pfui, pfui, pfui!«, hob es wieder an; dabei hörte man, wie jemand dreimal hintereinander mit allen Zeichen der Wut und Verachtung ausspie. »Du erbärmlicher, niederträchtiger, hinterlistiger, hämischer, feiger, gemeiner Lümmel!« Die Worte folgten einander in steigender Betonung, und die Stimme, welche sie herausstieß, schnappte zuweilen über vor Anstrengung. »Meinen Buben willst du schlagen, was? Du elende Göre unterstehst dich, das arme, hilflose Kind aufs Maul zu schlagen? – wie? – he, wie? – Ich will mich nur nicht dreckig machen an dir, sonst – …«