Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Christina Seidel, als Arbeiterkind in der Nachkriegszeit in Berlin geboren, ist heute vermögend und lebt in einer Seniorenresidenz an der Ostsee. Dort trifft sie auf ihren neuen Zimmernachbarn Professor Maus - wie sie ihn liebevoll nennt - der aus einer intellektuellen jüdischen Berliner Familie stammt und vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges geboren wurde. Sie unterhalten sich über Gott und die Welt, das Leben in der Residenz, und tauschen Lebenserfahrungen aus. Christina vertraut ihm eine tödliche Episode aus ihrem Leben an, die sich vor vielen Jahren in der Schweiz zugetragen hat. Endlich hat sie jemanden gefunden, mit dem sie über den Zwischenfall reden kann. Auch der Professor ist traumatisiert - nicht frei von Schuld. ...Beide haben ihre Partner - unabsichtlich, oder mit Absicht? - ins Jenseits befördert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 216

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

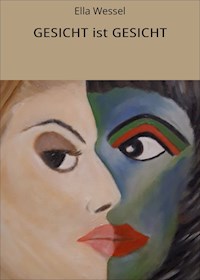

Ella Wessel

GESICHT ist GESICHT

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Gesicht ist Gesicht

Kapitel 1 - August 1993

Kapitel 2 - Samuel Berger

Kapitel 3 - Dezember 2018

Kapitel 4 - Cannabis

Kapitel 5 - Ascona 1993

Kapitel 6 - Marlene

Kapitel 7 - Der Glaube

Kapitel 8 - Rilkes Gesichter

Kapitel 9 - Die Naive

Kapitel 10 - Golf

Kapitel 11 - Klaus Abel

Kapitel 12 - Einladung

Kapitel 13 - Whisky mit Eis

Kapitel 14 - Der Golfschläger

Kapitel 15 - der gelbe Porsche

Kapitel 16 - Joggingparcour

Kapitel 17 - Die Residenz

Kapitel 18 - Bruder Jacob

Kapitel 19 - Das Phantom

Kapitel 20 - Berlin

Kapitel 21 - Die Seenotretter

Kapitel 22 - Depressionen

Kapitel 23 - Drogengeld

Kapitel 24 - Amtshilfe

Kapitel 25 - Galerie Seidel

Kapitel 26 - Das Notizbuch

Kapitel 27 - Jasper

Kapitel 28 - Das Logbuch

Impressum neobooks

Gesicht ist Gesicht

„Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.“

(Immanuel Kant)

Kapitel 1 - August 1993

Auf der Rückreise von der Schweiz nach Berlin fand ich am Abend in Lindau ein Zimmer für eine Nacht, in einem drei Sterne Garni Hotel. Einfach, aber sauber, von der Besitzerin liebevoll eingerichtet. Das kleine Mansardenzimmer im zweiten Stock, maximal vierzehn Quadratmeter groß, schien das einzige noch freie Zimmer im Ort zu sein. Ich war es gewohnt, in größeren vier bis fünf Sterne Häusern zu übernachten, aber alle waren ausgebucht. Nach einer heißen Dusche machte ich es mir mit einem Käsesandwich und einem Glas Wein auf dem Bett gemütlich. Soweit man es sich auf einem Hotelbett, das an einer schrägen Wand steht und nicht breiter als ein Meter ist, gemütlich machen konnte. Das Sandwich hatte ich mir an einer Autobahnraststätte gekauft und den Wein von der Rezeption mit auf mein Zimmer genommen. Ich schaltete das Schweizer Fernsehprogramm ein um die Nachrichten anzusehen. Und dann hörte ich folgende Meldung:

Wildschweine im Tessin! Gestern fand die Polizei in einem Waldstück in der Nähe von Ascona die bis zur Unkenntlichkeit entstellte Leiche eines vermutlich deutschen Touristen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den Besitzer oder Eigentümer des Sportwagens mit einem Berliner Kennzeichen handelt, der unweit des Fundortes der Leiche parkte. Der Mann trug keine Ausweispapiere bei sich. Die Polizei ermittelt und tappt derzeit noch im Dunkeln. Die Wildschweine haben einen Großteil des Bodens umgepflügt. Dazu noch das Unwetter vom Vortag, was eine Spurensicherung fast unmöglich macht. Was uns jedoch beschäftigt, sind die Fragen, seit wann es im Tessin Wildschweine gibt und ob Wildschweine Menschen anfallen? Wir fragten dazu einen Experten…

Als ich diese Meldung hörte, wusste ich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Die Leiche lag unweit des Fahrzeuges, also nicht mehr unmittelbar daneben, dort wo wir sie abgelegt hatten. Das muss ja eine riesige Sauerei gewesen sein.

…Die Invasion der Wildscheine ist ein relativ neues Problem. 1981 wurden im Tessin erstmals wieder Wildschweine gesichtet. Die Population vermehrt sich rasend schnell. Bis zum Park am Monte Veritá waren sie bisher noch nicht vorgedrungen. Menschen wurden auch nicht angegriffen. Ein bewusster Angriff eines Wildschweines auf einen Menschen ist mehr Jägerlatein als Realität. Wenn überhaupt, würde das Tier auch höchstens eine Attacke machen und dann fortlaufen. Wildschweine fressen alles, also auch Fleisch. Sie sind aber keine Raubtiere, sondern Aasfresser. Das heißt, sie würden auf Futtersuche niemals einen Menschen anfallen. Liegt allerdings eine Leiche im Wald, kann es schon sein, dass Wildschweine sie anknabbern. Wenn eine Bache jedoch eine Bedrohung für ihre Frischlinge sieht, kann das schon mal anders ablaufen…

Ich hörte den Ausführungen nicht weiter zu und dachte mir, da haben wir ja noch mal Schwein gehabt. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Nach einem weiteren Glas Wein stellte ich den Fernseher ab, knipste das Licht aus und ging mit diesen Bildern im Kopf zu Bett. Da war er wieder, mitten in der Nacht, der Tote mit der Clownfratze - die mich auslachte. Wildschweine um mein Bett herum, die grunzend ihre feuchten Nasen an meinem Bein rieben. Schweißgebadet saß ich senkrecht im Bett.

Begonnen hatte diese ganze Misere, die mein bis dahin sorgenfreies Leben total aus den Fugen geworfen hatte, eine Woche vorher. An einem sonnigen, wunderschönen Tag, im August

Kapitel 2 - Samuel Berger

Heute, fünfundzwanzig Jahre später, wohne ich in einer Seniorenresidenz in einem idyllischen Stadtteil von Lübeck, direkt an der Ostsee. Die Bilder in meinem Kopf, von dem Ereignis in der Schweiz, hatten sich über viele Jahre hartnäckig gehalten. Vermutlich, weil ich mit niemandem darüber sprechen konnte. Aber im Laufe der Zeit hatte ich diese Dämonen in den hintersten Winkel meines Gehirns verbannt und in Ketten gelegt. Erst jetzt im Alter, wo ich interessante Gespräche mit meinem neuen Zimmernachbarn Samuel führe, kommen diese Erinnerungen wieder hoch.

Es ist Spätherbst, die ersten Nachtfröste sind schon zu spüren und die Touristen, die sich hier in den Sommermonaten tummeln, sind längst abgereist. Die Gärtner fegen in den Grünanlagen das restliche Laub zusammen und einige Rosen strecken noch stolz ihre Köpfe in den Wind und trotzen der Kälte, als wollten sie sagen, schaut her wir werden den Winter überleben. Monströse schwimmende Metallkisten, die hunderte von Fahrzeugen in ihrem Bauch verschlingen und dann so märchenhafte Namen wie Peter Pan, Robin Hood oder Huckleberry Finn tragen, ziehen täglich vor meinem Fenster vorbei. Graue bis schwarze Rauchwolken steigen aus ihren Schornsteinen in den Himmel empor.

Der Wind kommt aus Nord-West und bläst den Ruß der Nils Holgersson, die täglich pünktlich um 10 Uhr aus Trelleborg hier einläuft, in meine Nase. Obwohl es das sauberste Schiff der gesamten Flotte ist, die hier täglich von und nach Skandinavien unterwegs sind, stinken sie immens aus ihren Schornsteinen und hinterlassen ganz feine schwarze Staubpartikel auf der Wäsche, die gerade auf dem Balkon steht. Und diese kleinen Staubpartikel atmen wir täglich ein. Es war schon eine riesige Umstellung für mich, mein großes Haus in Blankenese, mit seinen 180 Quadratmetern, und mit Blick auf den Süllberg und die Elbe, gegen dieses 45 Quadratmeter kleine Appartement mit Balkon und Blick auf die Trave, einzutauschen. Mit meiner kleinen Rente und der bescheidenen Witwenrente meines Mannes hätte ich das Haus nicht mehr lange halten können. Es war mir nicht wert, meine Ersparnisse darin zu investieren. Mit dem zusätzlichen Geld aus dem Hausverkauf kann ich mir einen unbekümmerten und glückseligen Lebensabend gestalten. Zu meinem achtundsechzigsten Geburtstag, das ist jetzt gut acht Monate her, bin ich hier eingecheckt und fühle mich mittlerweile ganz wohl. Auf den Wasserblick und die Schiffe wollte ich nicht verzichten, deshalb habe ich diese Residenz für mich auserkoren. Meine wenigen verbliebenen Freunde aus Hamburg haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Was willst du da, du bist nicht mal siebzig? Ich habe meine Gründe.

„Frau Seidel, solange Sie kein Cannabis auf ihrem Balkon züchten, dürfen Sie jegliche Art von Kräutern in angemessenem Rahmen in Ihre Balkonkästen pflanzen“, hatte mir der Direktor des Hauses bei meinem Einzug gesagt, als ich ihm wehmütig von meinem Kräutergarten erzählte. Wie kam er gerade auf Cannabis? Was für ein Zufall. Ein bisschen kiffen würde den Bewohnern des Hauses vielleicht ganz gut tun. Eine lustige Truppe alter Leute in einer Seniorenresidenz, das wäre doch mal was. Marihuana soll ja gegen das Vergessen im Alter gut sein.

HerrBerger, hellgraue fast weiße bürstenkurze Haare mit einem Wirbel am Hinterkopf, der die Haare dort in alle Himmelsrichtungen abstehen lässt, seine Haltung leicht gebückt, den Kopf nach vorne gestreckt und die Hände beim Gehen immer auf dem Rücken, ist seit drei Monaten mein neuer Nachbar in der Residenz. Manchmal wenn er es eilig hat – was er meistens nicht hat - schlenkert er mit seinem rechten Arm hin und her und den linken hat er dabei immer noch auf dem Rücken, so wie beim Eisschnelllaufen, nur wesentlich langsamer. Zu Beginn standen wir auf Kriegsfuß, aber jetzt verstehen wir uns blendend. Unser Musikgeschmack ist sehr konträr und anfangs sind wir deswegen oft aneinander geraten, weil sich jeder von uns durch die zu laute Musik des anderen gestört fühlte. Santana meets Beethoven. Oder so ähnlich. Die nette Dame an der Rezeption, die für alle immer ein offenes Ohr und ein offenes Herz hat, meinte, wir sollten es mal mit Kopfhörern versuchen. Wie gesagt so getan, und alle sind glücklich.

S. Berger steht auf seinem Türschild und nachdem sich unsere Gemüter wieder beruhigt haben, frage ich ihn, was das S. zu bedeuten hat. „Das wird wohl der Anfangsbuchstabe meines Vornamens sein“, gibt er mir etwas zynisch zur Antwort.

„Und den wollen Sie mir jetzt nicht verraten“, sage ich und strecke ihm meine Hand entgegen, als er seine Tür aufschließt, während ich mein Appartement gerade verlassen will.

„Ich bin Christina.“ Einen Augenblick zögert er.

„Samuel, angenehm“. Sein Händedruck ist noch beeindruckend kräftig. Er geht in sein Zimmer und ich los, um in der Dämmerung noch einen kleinen Abendspaziergang zu machen. Als ich schon fast am Aufzug bin höre ich jemanden meinen Namen rufen. Ich drehe mich um und Samuel steht in seinem Türrahmen und ruft „Christina, darf ich Sie nachher noch auf ein Gläschen Wein einladen?“

Während meines Spazierganges am Wasser entlang, die Silbermöwen kreischen und kreisen über meinem Kopf, vermutlich war gerade einer der Fischer mit frischem Fang vorbei gefahren, fallen mir wieder die Wortspielchen ein, die ich mit meinem Sohn zu gerne gespielt hatte als er noch klein war. Damit konnten wir ihn unterwegs im Auto immer bei Laune halten. Durch Umstellung von Buchstaben oder Silben eines Wortes, ein neues sinnvolles Wort bilden. Aus Samuel mache ich Mausel. Das ergibt natürlich keinen Sinn, also setze ich einen Doktor vorweg und schon habe ich einen Dr. Mausel, oder noch besser Professor. Er ist bestimmt schon Ende Siebzig, vielleicht schon in den Achtzigern, sieht immer sehr adrett und gepflegt aus, mit seinen akkurat gebügelten weißen Hemden mit klassischem Kent-Kragen und den schicken Fliegen dazu, die er zum Mittagessen stets trägt. Um 19 Uhr klopfe ich an seine Tür und begrüßte ihn mit „guten Abend Herr Professor Mausel, vielen Dank für die Einladung.“ Diesen Gesichtsausdruck werde ich nie vergessen, er sieht mich an, als würde ich von einem anderen Planeten kommen. Ich lache herzhaft und erkläre ihm, dass Mausel ein Anagramm seines Vornamen ist und ich ihn gerne in Zukunft so nennen möchte.

„Sie wissen ja, im Alter wird man wieder kindisch.“

„Mausel, hört sich so an wie Schatzel. Meine Schulkameraden haben mich früher nur Samu genannt.“ Den Wink mit dem Zaunpfahl habe ich natürlich sofort verstanden.

„Na super, die Maus hört sich ja gleich viel besser an. Samuel ist ein Name den man nicht so oft hört.“

„Ein biblischer Name der aus dem Hebräischen stammt. Bitte, setzen Sie sich. Möchten Sie Weißwein oder lieber einen Roten.“

„Gerne Rotwein, der ist gesünder fürs Herz.“

„Sind Sie hier aus der Gegend Christina, oder wie hat es Sie hierher verschlagen?“

„Ich bin gebürtige Berlinerin, wohnte aber seit Ende der 1960er Jahre in Hamburg und seit etwa einem Jahr bin ich hier.“

Er nimmt zwei Weingläser aus seiner Vitrine und schenkt uns einen Merlot ein. Die Flasche hat keinen Korken, sondern einen Schraubverschluss und ist schon angebrochen. Auf der obersten Glasplatte stehen einige Bilderrahmen mit teilweise alten Fotos, die ich aber aus der Entfernung nicht klar erkennen kann, obwohl das Licht in der Vitrine die Fotos anleuchtet. Auf der Glasplatte darunter befinden sich ein Sammelsurium von größeren und kleineren Gläsern und einige neutrale Weingläser. Die beiden Regale darunter sind mit Büchern vollgestellt. „Zum wohl, trinken wir auf unsere gemeinsame musikalische Nachbarschaft. Darf ich im Hintergrund etwas Klassik laufen lassen?“

„Ja natürlich, ich mag klassische Musik hin und wieder auch sehr gerne, aber nichts Melancholisches wie Brahms oder Wagner, das schlägt mir so aufs Gemüt.“

„Wie wäre es mit den Vier Jahreszeiten von Vivaldi?“

„Ja, Vivaldi ist in Ordnung, den Frühling bitte.“

“Das freut mich. Meine Geburtsstadt ist übrigens auch Berlin.“

„Was für ein Zufall, dann haben wir ja schon mal einiges gemeinsam. Ich sehe Sie lesen gerne“, sage ich und zeige mit der Hand auf seine Bücher.

„Ja, Bücher gehören in meiner Familie so zum Leben, wie ein Glas Wein zu einem guten Essen. Meine Großeltern und meine Mutter waren Juden. Meine Mutter musste 1933 mit ansehen, wie die Bücher ihres Vaters verbrannt wurden. Er war Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin.“

„Ha, ich wusste doch, dass Ihnen der Professorentitel zusteht. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.“ Ein joviales Lächeln huscht über sein Gesicht.

„Zahlreiche jüdische Studenten verließen seinerzeit den Campus rechtzeitig und emigrierten nach Palästina oder in die USA. Mein Großvater blieb und wurde später deportiert und ermordet. Mit ihm viele andere jüdische Verwandte. Wissen Sie eigentlich, dass Göbels bei einem jüdischen Professor seine Doktorarbeit in Germanistik geschrieben hat?“

„Nein, das weiß ich nicht, das ist ja makaber. Ich bin Gott sei Dank ein Nachkriegskind und kenne die furchtbaren Geschehnisse des zweiten Weltkrieges nur aus Geschichtsbüchern und Erzählungen von Zeitzeugen wie Ihnen. Ich habe mich nie wirklich damit befasst. Sie sagten, Ihre Großeltern und Ihre Mutter waren Juden, was ist mit Ihrem Vater und Ihnen? Erzählen Sie gerne weiter.“

„Meine Mutter hatte bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin einen der französischen Athleten kennen und lieben gelernt. Die beiden haben zwei Jahre später geheiratet und ich bin Anfang 1939 kurz vor Ausbruch des Krieges auf die Welt gekommen. Der deutsche Standesbeamte hat bei dem französischen Nachnamen Bergér den Accent aigu auf dem zweiten e, auf dem die Betonung des Namens liegt, vergessen. Es wurde nicht sofort bemerkt und ließ sich später nicht mehr korrigieren. Und somit bin ich ein deutscher Berger mit Betonung auf dem ersten e. Der Mädchenname meiner Mutter war Goldberg. Sie ließ mich katholisch taufen, um damit ihr Kind vor den Widrigkeiten des Krieges und dem Holocaust zu bewahren. Es war ihr gelungen. Vielen anderen nicht. Meinen Vater habe ich nie kennengelernt, er ist uns im Krieg abhandengekommen. Genau wie der Accent aigu. Aber, entschuldigen Sie, ich möchte Sie nicht langweilen mit meiner Familiengeschichte.“

„Nein, nein, überhaupt nicht, ich finde das höchst interessant. Sie sind aber nicht wirklich Professor, oder?“ Da ist wieder das verschmitzte Lächeln in seinen Mundwinkeln.

„Nein“, erwidert er: „ich hatte aber das Glück in der schweren Zeit nach dem Krieg in einem Internat aufzuwachsen und studieren zu dürfen. Nach meinem Pharmazie-Studium war ich zuerst bei einem großen Pharmakonzern tätig und habe später mehr als 20 Jahre lang eine eigene Apotheke geführt. Das gehört jetzt aber schon der Vergangenheit an. In meinem Alter lebt man nur noch von Erinnerungen, man erlebt wenig Neues.“

„Na ja, so würde ich das jetzt nicht unbedingt bestätigen wollen. Ich zum Beispiel habe heute einen sehr netten, sympathischen Menschen kennengelernt und dazu einiges erfahren, das ich bisher noch nicht wusste.“

Sein bequemer Sessel, den Professor Maus mir überlassen hat und dazu der Rotwein, haben mich schläfrig gemacht.

„Es ist jetzt auch schon spät geworden und ich möchte die überaus nette Unterhaltung für heute beenden. Aber eines müssen Sie mir noch verraten. Wer kümmert sich um Ihre so sorgfältig gebügelten Hemden?“

„Ich selbst, das Waschen übernimmt ja die Maschine und ich bügele für mein Leben gern, das entspannt, wenn man dabei Musik hört.“

„Das ist ja phänomenal. Ein Mann der gerne bügelt und noch dazu so spitzenmäßig. Sie werden mir immer sympathischer. Waren Sie nie verheiratet?“

„Doch, sehr gut und sehr lange. Es war der Wunsch meiner Frau, die lange gelitten hat, nach ihrem Tod hier an der Ostsee eine Seebestattung zu erhalten, und mich in dieser Residenz versorgt zu wissen.“

„Lange gelitten…? Sie als ehemaliger Apotheker hätten das doch verhindern können.“

„Wir reden ein anderes Mal weiter, ich bin jetzt auch müde.“

„Gute Nacht Herr Professor Maus.“

Kapitel 3 - Dezember 2018

Es ist Ende November, die Adventszeit beginnt und leuchtende Tannenbäume stehen plötzlich überall in den Straßen und säumen die Uferwege der Trave. Ich liebe diese Jahreszeit in der es sich so schön träumen lässt. Viele Bewohner des Hauses haben den November nicht überlebt, der Krankenwagen kam fast täglich mit der Fähre zu uns herüber und fuhr ohne Fracht an Bord wieder weg. Das übernahm dann diskret ein anderer Wagen. Es ist der einzige Nachteil, wenn man in einer Seniorenresidenz wohnt. Man wird sehr oft mit dem Tod konfrontiert, aber die Vorteile überwiegen bei Weitem. Man hat seine eigene Wohnung, kann tun und lassen, was man möchte, bekommt einmal am Tag eine warme Mahlzeit und es wird sich gekümmert wenn man Hilfe braucht. Vor zwei Tagen hatte ich mal wieder meinen kleinen grünen smarten Flitzer aus der Garage geholt und war mit einer anderen alten Tante - so nennt man uns hier weitläufig im Ort, was ja auch nichts Schlimmes ist, wenn man es mit Humor nimmt – in meine alte Heimat nach Hamburg zum Stadtbummel und Kaffee trinken gefahren. Zweimal im Jahr, im Frühjahr und Winter, brauche ich das. Frau Kaiser wollte unbedingt mitfahren, als sie hörte was ich vorhatte. Sie trifft sich einmal in der Woche mit einigen anderen Damen nachmittags im Restaurant zum Bridge. Alle sind immer fein herausgeputzt, mit Perlenketten oder schicken Halstüchern zu weißen Blusen, viel Goldschmuck an den Fingern und Ohren, so als ob sie im Ballsaal auf einen guten Tänzer warten würden. Sie hat mich schon einige Male zum Mitspielen animiert, aber ich kann mich noch nicht dazu durchringen.

„Fahr nicht so schnell“, sagt Frau Kaiser auf dem Beifahrersitz meines Wagens, als wir auf der Autobahn sind.„Ich fahre nicht schnell, das kann man mit einem Smart gar nicht. Zumindest nicht mit diesem, der hat nur eine kleine Maschine drin.“

„Hier ist achtzig erlaubt und du fährst hundert….“ Ich verdrehe die Augen und reagierte nicht weiter auf ihr Geschwätz. Das Auto habe ich mir kurz vor meinem Umzug gekauft, damit ich im Alter noch mobil bleibe, falls irgendwann meine Beine nicht mehr so wollen wie mein Gehirn es verlangt. Ich hoffe inständig, dass es in dieser Reihenfolge passiert und nicht andersherum. Von früher bin ich andere Kaliber gewohnt. Große Luxusschlitten, in denen mein Mann die linke Spur der Autobahn grundsätzlich für sich beanspruchte. Aber das ist lange her und ein anderes Kapitel. Ich habe nicht bedacht, dass Frau Kaiser nicht mehr so flott auf den Beinen ist und mit meinem Schritt nicht mithalten kann. Zwei Kaufhäuser und ein Café sind mir bei diesem Ausflug nur gegönnt. Auf dem Rückweg, es ist wieder Stau und Umleitung wegen einer Demo in Hamburg angesagt, kommen wir zufällig an einer Patisserie vorbei die von außen, also von unserem Standort an der roten Ampel, sehr einladend aussieht. Genau davor wird gerade eine Parklücke frei. Es geht sowieso nur im Schritttempo vorwärts und so nutzen wir den Moment, um noch einmal anzuhalten. Frau Kaiser hat eine schwache Blase und hat mir schon signalisiert, dass ich auf der Autobahn an der nächsten Raststätte wohl nochmal anhalten müsse. So kommt uns dieser Stopp ganz gelegen. Die freundliche Französin bietet uns an, ein Stück von ihrer selbst gemachten Bûche de Noël - eine französische Schoko-Biskuitrolle, ein traditionelles Weihnachtsgebäck aus Frankreich – zu probieren. Dieses Teil schmeckt so hervorragend, dass ich mir gleich noch eine halbe Rolle davon einpacken lasse. Verdammt sündhaft und verdammt teuer. Damit will ich Professor Maus überraschen, der mich wieder zum Kaffee eingeladen, und ich ihm gesagt habe, dass ich nur komme werde wenn ich das Gebäck mitbringen darf.

In dem Moment wo ich die Biskuitrolle auf den Tisch stelle und „voilá“ sage, was einfach so von mir dahin gesagt ist, ohne dass ich mir etwas dabei gedacht habe, steht Professor Maus wie versteinert da, hält sich mit den Händen an der Tischkante fest und sagt leise mit Tränen in den Augen: „ich erlebe gerade ein Déjà Vue. Je ne sais quoi dire. Sie machen mir Angst, Frau Seidel.“

Ich verstehe nicht sofort was er meint. Er denkt, irgendetwas schon mal erlebt zu haben, aber den Rest des Satzes habe ich nicht verstanden und bin sehr erstaunt darüber, dass er französisch spricht, merke jedoch, dass er etwas verwirrt ist. Ganz intuitiv sage ich: „Setzen Sie sich erst mal hin dann können wir über alles reden. Oft sind die Dinge nicht so, wie sie auf den ersten Blick zu sein scheinen.“

Ich gehe zur Spüle nehme das schon benutzte Wasserglas das dort steht und fülle es mit Leitungswasser. „Hier, trinken Sie einen Schluck.“

So ganz allmählich kommt er wieder zur Ruhe. Ich werde das Gefühl nicht los, dass uns etwas verbindet. Ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt nur noch nicht was es ist. Ich schneide zwei Scheiben von der Biskuitrolle ab, lege sie auf unsere Teller, gieße uns den Kaffee ein, den er schon in eine Thermoskanne gefüllt hat und sage: „Na, dann erzählen Sie mir, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Wieso mache ich Ihnen Angst?“

„Glauben Sie an Zufälle?“

„Ich weiß es nicht, das habe ich mich auch schon oft gefragt. Es gab da mal ein Ereignis in meinem Leben, bei dem ich dachte, das sind ziemlich viele Zufälle auf einmal. Aber ich denke das ist keine Glaubensfrage. Wie kommt es, dass Sie so gut französisch sprechen? Ob es gut ist weiß ich natürlich nicht, weil ich der Sprache nicht mächtig bin, aber es klingt gut. Würden Sie mir bitte übersetzen, was Sie da eben gesagt haben“.

„Je ne sais quoi dire?“

„Ja.“

„ Ich weiß nicht was ich sagen soll. Meine Frau war Französin und hat diesen Schokoladenbaum in der Weihnachtszeit immer für uns gebacken - und nun kommen Sie damit an.“

„Oh je, das tut mir sehr leid, aber ich konnte ja nicht wissen…“

„Schon gut“. Jetzt verstehe ich seine Reaktion und bin natürlich neugierig geworden.

„Wirklich viele Zufälle, die würden mich auch ins Grübeln bringen“ antworte ich und stehe auf, um mir die Fotografien in seiner Vitrine anzusehen, die hinter mir steht.

„Schmeckt Ihnen mein Kaffee?“

„Ja, hervorragend dieser Blümchenkaffee, ich mag ihn am Nachmittag auch lieber etwas dünner“ antworte ich, ohne mich zu ihm umzudrehen. Das hübsche Mädchen mit den langen blonden Locken, hat einen Blumenkranz im Haar verflochten und trägt ein weißes Spitzenkleid. Der junge Mann, der halb versetzt hinter ihr steht, trägt eine Fliege zum Anzug. Ein schwarz/weiß Foto mit gezacktem Rand in einem silbernen Rahmen. „Unverkennbar“ sage ich, „ist das Ihr Hochzeitsfoto?“

„Ja, das war im August 1968.“

„Ah, an die sechziger Jahre erinnere ich mich sehr gut. Das war die Zeit des Umbruches und der Gegensätze. Privat wie politisch. Einerseits rebellisch, revolutionär, aufsässig und inquisitiv, neugierig und bildungshungrig auf der anderen Seite. Anfang der sechziger Jahre der Mauerbau, zwei Jahre später der Besuch von J.F. Kennedy. „Ich bin ein Berliner.“ Dieses Zitat seiner Rede hat wohl niemand vergessen, und fünf Monate später wurde er erschossen.

Dann 1967 der Besuch des Schahs von Persien, mit seiner bildhübschen Frau Farah Diba. Der Grund für den Besuch des Schahs, hatte ich damals nicht begriffen und nur am Rande mitbekommen, dass große Demonstrationen und Aufstände in West-Berlin gegen den Staatsbesuch stattfanden, mit den anschließenden Krawallen der Aktivisten der Kommune 1 Bewegung. Daran müssten Sie sich doch auch noch erinnern.“

„Ja sicher, das waren Weltereignisse, aber zu dem Zeitpunkt waren wir nicht mehr in Berlin ansässig. Der Kuchen schmeckt übrigens ausgezeichnet, fast so gut wie der meiner Frau.“

„Da bin ich aber froh. Die Patisserie habe ich gestern in Hamburg zufällig entdeckt, während ich mit meinem Wagen einer Umleitung folgen musste. Aber bleiben wir kurz noch im Berlin der sechziger Jahre. Obwohl ich, wie ich bereits sagte, in Berlin aufgewachsen bin und wir in Kreuzberg, unweit der Mauer gewohnt haben, hatte ich das provokante Treiben der K1 Bewohner nur aus Radio und Fernsehen erfahren, denn diese Leute hielten sich nicht in unserem Stadtteil auf. Ich stamme aus einer kleinbürgerlichen Arbeiterfamilie und konnte mit de ganzen politischen Aktivitäten nichts anfangen. Es hieß zu Hause immer nur, halte dich fern von diesen Kiffern und arbeitsscheuen Kriminellen. Über Politik wurde bei uns nie gesprochen. Wenn ich mal eine Frage in diese Richtung gestellt hatte, bekam ich nur die lapidare Antwort, davon verstehst du nichts. Im Nachhinein weiß ich, dass es meinen Eltern peinlich war, weil sie selbst keine Ahnung von dem hatten, was da vor sich ging. Dinge zu hinterfragen, habe ich nie gelernt. Das war auch der Zeitpunkt, an dem ich mein Elternhaus verlassen und mit einem Freund nach Hamburg gezogen war. Als unwissende, naive Berliner Göre in die große weite Welt, denn Hamburg war für mich unendlich weit weg. So wie heute New York. Die Worte meiner Stiefgroßmutter habe ich heute noch im Ohr: „Dann können wir uns ja vorstellen wo du landen wirst“, hatte sie gesagt.

„Und, wo sind Sie gelandet?“ „Nicht auf dem Strich, soviel kann ich schon vorweg nehmen. Ich war noch nicht volljährig und trotzdem haben meine Eltern mich gehen lassen. Eine Ausbildung zur Schaufensterdekorateurin, haben sie mir nach meinem Hauptschulabschluss noch ermöglicht, weil ich lange darum gebettelt hatte. Mein Vater wollte mich in eine Fabrik zum Geldverdienen schicken. Was wollte ich als Frau mit einer Ausbildung, wenn ich sowieso bald heiraten würde. Meine Stiefmutter hatte sich letztendlich für mich stark gemacht. Das einzige Mal, wo sie etwas Sinnvolles für mich getan hat. Uns ging es finanziell wirklich dreckig, aber mein Vater hat seiner Frau nie erlaubt arbeiten zu gehen. Das war unter seiner Manneswürde. Vielleicht wollte sie auch nicht. Das ist auch etwas, was ich nie hinterfragt habe. Als Kind sowieso nicht. Später als Erwachsene Frau hat es mich nicht mehr interessiert.“

„Meine Mutter hat mir zwei Dinge ins Leben mitgegeben die durch nichts zu ersetzen sind. Liebe und Bildung. Sie war eine starke aber auch resolute Frau, von den Wirren des Krieges geprägt und immer für mich da, wenn ich sie gebraucht habe. Genau wie meine Frau. Ich brauchte wohl diese starken Frauen an meiner Seite um mich im Leben und in der Welt zurechtzufinden.“

„Wow, das nenne ich Charakterstärke, das zuzugeben. Und jetzt haben Sie mich – auf den letzten Metern zum Gipfel.“

„Das haben Sie aber nett gesagt.“

„Aber ich bin vermutlich nicht ganz so stark und habe viele Schwächen. Mögen Sie mir von Ihrer Frau erzählen?“