Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

Als die Ethnologin Heike Behrend nach der Wende das Haus ihres Großvaters besucht, stößt sie am Arendsee in der Altmark auf den christlichen Propheten Gustaf Nagel, der 1874 im Kaiserreich geboren wurde und 1952 in einer Irrenanstalt in der DDR starb. Als Teil der Lebensreformbewegung war der deutschnationale Prophet sein Leben lang vielfältiger Verfolgung ausgesetzt. Anhand seiner Selbstbilder auf Postkarten und seiner Texte, die lokale Heimatforscher bereits zu DDR-Zeiten gesammelt und archiviert haben, sowie in Gesprächen mit ihnen und dem Toten entwirft Heike Behrend Gustaf Nagels Biografie. Sie erzählt darin auch von Konflikten, von Zusammenarbeit und Freundschaft in einer Gegenwart, in der die Enttäuschung und Unzufriedenheit über die Wiedervereinigung auch bei den Bewohnern der Altmark in neuen Formen der Selbstbehauptung ihren Ausdruck findet. Im Dialog mit ihnen lernt sie nicht nur, in ihren Fragen die eigene Fraglichkeit zu erkennen, sondern auch, was es heißt, gemeinsam und solidarisch ethnografisches und historisches Wissen zu erzeugen. Auf den Spuren eines verfemten Propheten zeichnen diese Gespräche mit einem Toten das Bild der Lebensreformbewegung, ihrer schillernden Protagonisten, aber auch Schattenseiten, machen die Fotografie als widerständige Praxis begreifbar, ergründen die Heimatgefühle vor und nach der Wende und zeigen, was es heißt, nahe Fremde nicht zu Anderen zu machen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 396

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

HEIKE BEHREND

Gespräche mit einem Toten

Gustaf Nagel, Prophet vom Arendsee

Matthes & Seitz Berlin

Inhalt

Prolog

Rückkehr in die Altmark

Medien und Prophetie

Gustafs Biografie in Bild und Text

Verwandlung in einen Propheten

Flucht und Wanderschaft

Liebe, Geschlechterspannung und Familie

Der Paradiesgarten

Gustaf wird politisch

Gustafs Postkarten in Bewegung

Selbstbehauptung, Nachfolge und die Erfindung einer lokalen Tradition

Forschung am Arendsee

Text- und Bildnachweise

Gustaf Nagels Schriften

Bibliografie

Danksagung

Prolog

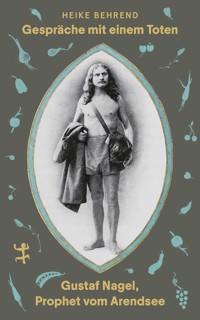

Dieses Buch versammelt Gespräche mit einem Toten. Es erzählt die Geschichte von Gustaf Nagel, dem christlichen »Propheten vom Arendsee«, der 1874 geboren wurde und 1952 im Irrenhaus starb. Und es erzählt auch die Geschichte seiner eher »gottlosen« Nachfolgerin in der DDR und im wiedervereinigten Deutschland, die für seine »Auferstehung« sorgte.

Gustaf Nagel gehörte zur Lebensreform, einer Bewegung um 1900, die in vielen Aspekten die Ziele der heutigen ökologischen Bewegung vorwegnahm, aber nach dem Zweiten Weltkrieg weitgehend in Vergessenheit geriet. Wie andere Lebensreformer wollte auch Gustaf zurück zur »Natur«, zu Nacktheit und einer gesunden, vegetarischen Lebensweise außerhalb der großen Städte. In der Altmark am Arendsee, den er als seine Heimstatt wählte, versuchte er, sich als Prophet, Werkzeug Gottes, Heiler, Dichter, Komponist, Besitzer eines Sonnen- und Brause-Bades und als Tempelwächter friedlich niederzulassen, und geriet doch immer wieder in Konflikt mit Anwohnern und der Obrigkeit, die ihn zum Irren, Unruhestifter oder Sittlichkeitsverbrecher erklärten und einsperrten. Sein ganzes Leben bis zu seinem Tod blieb er, unabhängig vom politischen Regime – Monarchie, Weimarer Republik, Nationalsozialismus und DDR –, in einem Netz von Machtbeziehungen gefangen, das ihn zum mehr oder weniger gefährlichen Außenseiter stempelte.

Tote können nicht mehr antworten. Doch sie können es mit Hilfe ihrer medialen Doppelgänger. Gegen seine Ausgrenzung und sein Verschwinden baute Gustaf eine eigene mediale Maschinerie der Werbung auf: Er nutzte das Medium der Fotografie und der Postkarte und verkaufte seine dort abgebildete »Andersheit« mit großem Erfolg. Auch veröffentlichte er Schriften, Gedichte und Lieder, die sein christlicher Gott ihm eingegeben hatte und in denen er ihn, sich selbst und die natürliche Lebensweise lobte und pries.

Anhand seiner Selbstbilder und Texte erzähle ich sein Leben: von seiner Berufung und Konversion, seiner Arbeit als Heiler, Dichter und Komponist, seiner Wanderschaft, die eigentlich eine Fluchtbewegung war, seinen drei unglücklichen Ehen, dem Bau eines Paradiesgartens und von seinem Versuch, politisch zu werden, eine Partei zu gründen und ins Parlament zu kommen. Er scheiterte, blieb ein Außenseiter und starb zu DDR-Zeiten in einem Irrenhaus. (Ich benutze bewusst das Wort »Irrenhaus«, um auf die Erkenntnis Erving Goffmans hinzuweisen: Im Verlauf seiner Feldforschung 1955/56 in einer solchen Anstalt in Washington, D. C., erkannte er, dass weniger die Krankheit den Patienten prägt, sondern vielmehr die Institution, der er ausgeliefert ist.)

Nach seinem Tod begann die 1942 geborene Christine Meyer in Arendsee sehr vorsichtig, Gustaf Nagels eher säkulare Nachfolge in der damaligen DDR anzutreten. Sie arbeitete als Lehrerin und »Heimatforscherin« und baute ein umfassendes Archiv über den Propheten auf; noch vor der Wende organisierte sie Ausstellungen über ihn und verfasste eine hervorragende Dokumentation über sein Leben, auf die sich meine Version der Geschichte wesentlich stützt. Und sie sorgte zusammen mit anderen Heimatforschern nach dem Mauerfall dafür, dass Gustaf – weil sowohl im NS wie zu DDR-Zeiten verfolgt – zu einer Versöhnungsfigur werden konnte. Sie verhalf dem Toten zu einer »gottlosen« Auferstehung.

Ich erzähle von unserer Zusammenarbeit und Freundschaft, die zu einer Zeit stattfand, als die Enttäuschung und Unzufriedenheit über die Wiedervereinigung auch bei den Bewohnern der Altmark in neuen Formen der Selbstbehauptung ihren Ausdruck fand, so in der Errichtung kleiner Heimatmuseen »von unten«, die bestimmte Aspekte der verlorenen sozialistischen DDR-Kultur zu bewahren suchten, oder in öffentlichen Potlatschartigen Aufführungen, in denen Westautos zertrümmert wurden. Auch der Rückgriff auf den Lebensreformer Gustaf, der nun in Umzügen und auf einem jährlichen Gustaf-Nagel-Tag erinnert und durch einen Verein und mit einem Denkmal gefeiert wird, schloss an diese Tendenz zur Bewahrung eines »Eigenen« gegen die Vereinnahmung durch den Westen an. Zugleich fand jedoch auch eine Öffnung statt, indem Gustaf nun auf »westliche« Weise popularisiert, kommerzialisiert und zum touristischen »Alleinstellungsmerkmal« für den Arendsee erklärt wurde.

Seit 2016 arbeitete ich mit Christine Meyer historisch und ethnografisch zusammen. Als Mitglied einer »Gustaf-Nagel-Forschergruppe« lernte ich, nicht nur in meinen Fragen meine eigene Fraglichkeit zu erkennen, sondern auch mit Bereichen des Schweigens umzugehen. Ich begann über das Verhältnis von Ethnografie und Spionage nachzudenken, und darüber, was es heißt, gemeinsam und solidarisch ethnografisches und historisches Wissen zu erzeugen. Die kollektive Arbeit festigte unsere Freundschaft, aber sie führte nicht zur Auflösung gewisser stereotyper Vorstellungen von »Ossis« und »Wessis«, im Gegenteil, auf beiden Seiten fanden sie wohl eher Bestätigung.

In diesem Text stelle ich viele Fragen, auch Fragen nach der Fraglichkeit von Fragen. Zudem erlaube ich mir, Fragen zu stellen, die zum Teil von woanders herkommen: aus meiner vieljährigen ethnografischen Arbeit über Propheten in Afrika und anderswo. Diese »fremden« Fragen bringe ich nun zum Arendsee und stelle sie an das scheinbar Bekannte, um so vielleicht erneut ein unfertiges Befremden und manchmal auch ein (kleines) Staunen zu erzeugen, das wiederum neue Fragen hervorrufen könnte.

Rückkehr in die Altmark

1

Während meiner langjährigen ethnografischen Arbeit in Ostafrika bin ich immer wieder Propheten, »Frauen und Männern des heiligen Wahnsinns«, begegnet, die – von Gottheiten oder Geistern ergriffen – in schlimmen, katastrophischen Zeiten, die alle verlässlichen Voraussetzungen des Lebens erschütterten, nach Auswegen suchten. In diesen zugleich offenen und verwandlungsmächtigen Zeiten gelang es ihnen manchmal, als »Töchter und Söhne der Verzweiflung« gehört und gesehen zu werden, Macht zu gewinnen und eine Loslösung von den bisherigen dominanten Vorstellungen und Praktiken zu erreichen.

Sie wagten sich in gefährliche Randgebiete vor, in die Wildnis oder Wüste, um (un)persönliche Macht zu erlangen und um die Mächtigen abzusetzen. Sie zeigten eine rettende, aber eigentlich unmögliche Zuflucht auf, die sich nicht selten in ein erneutes Unglück verkehrte. So vielleicht am radikalsten bei den indigenen Tupi-Guarani im heutigen Paraguay und Brasilien, die über Jahrhunderte hinweg – beginnend noch vor der Conquista – sich unter der Führung eines Propheten immer wieder auf den Weg in das »Land ohne Übel« machten, ein Land ohne Arbeit und ohne Tod, und trotzdem ein realer Ort im Diesseits. Die Propheten stellten die je vorherrschende gesellschaftliche Ordnung radikal in Frage, indem sie die Regeln der Verwandtschaft und der Heirat außer Kraft setzten. Auf der Suche nach dem »Land ohne Übel« lebten sie eine andere Form von Gesellschaftlichkeit, eine ekstatische und nomadische, ohne Generationen, Alter und Tod. Vielleicht ahnten sie die Unerreichbarkeit der Erlösung, um trotzdem daran festzuhalten. Sie scheiterten, die Suche nach dem »Land ohne Übel« endete im Tod; doch der hinderte die Zurückgebliebenen nicht, sich unter der Führung neuer Propheten wieder auf die Suche nach dem ersehnten Ort zu machen und abermals in den Tod geführt zu werden, wie Hélène Clastres in Land ohne Übel berichtet.

Das Wort »Prophet« stammt aus dem Griechischen und fand Eingang in die hebräische Bibel; von Anfang an verband es sich mit einem doppelten Satz von Bildern: zum einen mit dem griechischen Orakel, zum anderen mit den hebräischen Propheten. Vor diesem Hintergrund ist eine Formenvielfalt des Prophetentums bereits angelegt. Sogar Philosophen wurden manchmal von jüdischen Gelehrten als Propheten bezeichnet.

Überall auf der Welt gaben Propheten sich exzentrisch und bezeugten mit Hilfe von Nacktheit, wildem Haarwuchs, bizarren Ticks und Absonderlichkeiten ihre Andersheit; sie bauten Tempel und Schreine, schrien oder sangen ihre Botschaften und verzauberten die Welt. Sie entzauberten sie aber auch. Deshalb wäre es unverzeihlich, ihnen und ihren Worten eine analytische und aufklärerische Qualität abzusprechen. Nicht zufällig verteidigte der Berliner Religionsphilosoph Klaus Heinrich die Propheten des Alten Testaments, der hebräischen Bibel, denn »ohne Propheten keine Sozialkritik, den Propheten Jesu eingeschlossen, ohne ihr Bündnisdenken keine Lehre vom Gesellschaftsvertrag und ohne sie ein stoischer Geistbegriff mit gravierenden Folgen für Demokratie und Naturrecht«.

Ob es sich um Ngundeng (etwa 1830–1906), den berühmten anti-kolonialen Propheten der Nuer im Südsudan handelte, den ich in einem Seminar im Berliner Institut für Ethnologie Anfang der 1970er-Jahre kennenlernte, oder um Alice Lakwena (1956–2007) und ihre Holy Spirit Mobile Forces, deren Geschichte im post-kolonialen Norden Ugandas ich schrieb, all diese eher tragischen Figuren weigerten sich, in die vorherrschende Ordnung einzutreten, und stellten sich quer zur politischen Macht. Sie akzeptierten die Trennung von Religion und Politik nicht und erschufen Mythologien, die manchmal das zur Sprache bringen, was in unseren Philosophien meist ausgeschlossen wird.

Ihre Körper wurden von seltsamen Intensitäten erfasst, die nicht so leicht zu erkennen gaben, woher sie kamen und welche außerweltlichen Mächte sich in ihnen verkörperten. War es der Zauber der Worte in ihren Reden und Gesängen oder lag es an der Gewalt der verstörenden und sich überstürzenden Ereignisse, dass sie Gehör und Gefolgschaft fanden?

Von diesen und vielen anderen Begegnungen mit Propheten in Kenia und Uganda geprägt und entsprechend professionell (de)formiert verortete ich Prophetinnen und Propheten geografisch vor allem in Afrika und im Orient und religionsgeschichtlich im Alten Testament. Umso überraschter war ich, als ich nach der Wende gegen Ende der 1990er-Jahre ausgerechnet in Sachsen-Anhalt in der Altmark am Arendsee einem sehr deutschen Propheten begegnete. Er hieß auch noch Gustaf – mit Nachnamen Nagel – und hatte sich 1903 am See niedergelassen, um ein vegetarisches, natürliches und christliches Leben zu führen.

Mein Staunen über den deutschen Propheten offenbarte eine klassische ethnografische Fehlleistung: Ich hatte »verandert«, das Prophetentum in einem Anderswo platziert und überhaupt nicht daran gedacht, es möglicherweise auch zu Hause zu finden. Die »Entdeckung« des Propheten vom Arendsee verkehrte meine Perspektive: Die Altmark erschien mir plötzlich nicht nur sehr fremd, sondern auch als ein Anhängsel Afrikas.

2

Mein Besuch am Arendsee und die »Entdeckung« des Propheten geschahen nicht zufällig, denn aus der Altmark stammte meine Familie väterlicherseits. Mein Großvater besaß als Rechtsanwalt und Notar in der Hansestadt Salzwedel, meiner Vaterstadt, eine gut gehende Kanzlei und kaufte 1943 ein Grundstück mit einem Ferienhaus für seine Angestellten und einem Sommerhaus für die Familie direkt am Ufer des Arendsees.

Mein Vater war der dritte von fünf Söhnen. In afrikanischen Märchen und bei den Gebrüdern Grimm wäre er ein Glückskind gewesen. Seine beiden älteren Brüder fielen 1941 und 1943 im Krieg. Er und die beiden jüngeren Brüder blieben am Leben. Während des Medizinstudiums in Freiburg und Greifswald lernte er meine Mutter kennen, sie heirateten noch in Kriegszeiten und arbeiteten beide als Ärzte in Stralsund im heutigen Krankenhaus West. Dieses Krankenhaus wurde 1912 als IV. Pommersche Heil- und Pflegeanstalt für psychisch Kranke gegründet. Wie mir mein Vater erzählte, ermordeten Ärzte dort ab 1935 im Rahmen des sogenannten Euthanasie-Programms über tausend Kranke, auch Kinder. Während des Zweiten Weltkriegs, als meine Eltern dort arbeiteten, diente es dann als Lazarett, nach dem Krieg als Lungenheilstätte.

Am Tag, als die Rote Armee auf Stralsund vorrückte, hatte mein Vater Dienst und lief im weißen Kittel mit einer weißen Fahne in der Hand den sowjetischen Soldaten entgegen. Er erzählte mir, dass er sich sehr gefürchtet habe, aber mit viel Glück auf einen Offizier traf, dem er die Lage des Krankenhauses erklären konnte und den er (vorsichtig) an die Genfer Konvention erinnerte. Erst nach einer Woche kamen russische Soldaten und durchsuchten die Krankenbetten nach SS- und SA-Männern, um sie auf der Stelle zu erschießen.

In diesem Krankenhaus wurde meine ältere Schwester 1946 geboren. Sie starb nach 14 Tagen an Diphtherie. Nach dem Hungerwinter kam ich im Mai 1947 zur Welt und überlebte. 1950 zogen wir nach Rostock, wo mein Vater in der Chirurgie und meine Mutter am Hygiene-Institut der Universität arbeitete. Ich wurde von Tante Trudchen und einem Kindermädchen versorgt.

Im selben Jahr, ich war drei Jahre alt, besuchten wir das Haus am Arendsee. Ich kann mich daran nicht erinnern. Aber es gibt ein Foto, da sitze ich, sehr klein und erstaunlich wohlgenährt, fast ein Dickerchen, mit lockigem Haar – in einer Tolle gebändigt – ganz vorne in einem Boot Marke Klepper, hinter mir eine Cousine, dann die Mutter mit einem Paddel und ganz hinten der Vater, mit dem zweiten; es muss kalt gewesen sein, denn wir tragen dicke Jacken und Mäntel; wir haben gerade angelegt; die Cousine und der Vater halten sich mit der rechten Hand am bepflanzten Ufer fest; und wir alle schauen lächelnd zum Fotografen an Land, meinem Lieblingsonkel, dem jüngsten Bruder meines Vaters.

Nach dem 17. Juni 1953, über den Brecht urteilte, dass das der erste Kontakt der Partei- und Staatsführung mit dem Volk gewesen sei, verließen wir Rostock und die DDR. Wir waren »Klassenfeinde« im Arbeiter- und Bauernstaat, wie meine Eltern mir später erklärten, da mein Vater aus dem Bürgertum und meine Mutter, schlimmer noch, aus dem preußischen Junkertum kam. Um »abzuhauen«, täuschten sie einen Urlaub in Thüringen nahe der Grenze vor. Heimlich schickte meine Mutter Teile unseres Haushalts in Paketen zu Verwandten im Westen. Nachdem wir voll bepackt im DKW glücklich die Grenze passiert hatten, eröffnete sie mir, dass wir nie wieder zurückkehren würden. Ich protestierte und weinte, weil ich meine Freunde in Rostock nicht verlieren wollte. Ich weigerte mich einen Tag lang zu essen, blieb stumm und sah nicht mehr in den Spiegel. Und ich drohte, bei nächster Gelegenheit nach Rostock zurückzulaufen.

Wir ahnten damals nicht, dass eine Rückkehr – zwar nicht nach Rostock, aber an den Arendsee – nach fast vierzig Jahren stattfinden würde.

Nach dem Abitur studierte ich Ethnologie in München, Wien und ab 1968 vor allem in (West-)Berlin. Die DDR und der Arendsee rückten in weite Ferne. Afrika wurde das Ziel meiner ethnografischen Sehnsüchte und in gewisser Weise für vierzig Jahre eine Art Heimstatt, in die ich immer wieder zurückkehrte.

Gleich nach der Wende stellte mein Onkel den Antrag auf Rückgabe des Grundstücks am Arendsee. Da es sehr nah am Grenzgebiet gelegen war und nur vertrauenswürdige Personen dort wohnen durften, hatte sich ein hohes Mitglied der Stasi Haus und Grundstück angeeignet. Wie sich herausstellte, hatte er es unredlich erworben, denn er vertrieb die Flüchtlinge, die mein Großvater gegen Ende des Krieges dort einquartiert hatte. Nach langem Hin und Her und gründlichen Überprüfungen erhielt mein Onkel im Dezember 1999 den positiven Bescheid. Er renovierte das Haus, und wir begannen, dort im Sommer Ferien zu machen.

Als meine Tante ihren 70. Geburtstag am Arendsee feierte, entdeckten wir – mehr oder weniger zufällig – in einer kleinen Ausstellung im Hotel »Deutsches Haus« den Propheten Gustaf Nagel. Die Ausstellung hatte Christine Meyer kuratiert, eine Lehrerin aus Arendsee. Die ausgestellten Postkarten zeigten Gustaf in immer neuen, zum Teil exzentrischen Kostümen und Posen. Diese Bilder riefen in meinem Onkel erstaunliche Erinnerungen wach: Er erzählte, dass Gustaf jeden Sonntag von seinem Tempel im Paradiesgarten aus auf der Trompete über den See geblasen habe. Der Klang habe den See verändert. Nichts auf und um den See war mehr vereinzelt, alles wuchs zusammen in dem Klangraum, den Gustafs Trompete schuf.

Er berichtete auch, dass mein Großvater den Propheten vor Gericht verteidigt hatte, als dieser einmal mehr wegen Verunglimpfung der Staatsgewalt angeklagt worden war. Gustaf hatte, wie andere Lebensreformer und Dadaisten damals auch, eine neue, eigenwillige Orthografie erfunden und in seiner Schreibweise einen mittlerweile berühmten Brief an das »Viehnanz-Amt« von Arendsee und Salzwedel adressiert, der ihm prompt eine Klage einbrachte. Als er sich dafür vor Gericht zu verantworten hatte und das Finanzamt eine Entschuldigung verlangte, schickte er einen Brief, in dem er sich beim lieben Vieh entschuldigte, das nur Gras und Heu fresse, das Viehnanz-Amt dagegen sein Geld.

Tatsächlich war mein Großvater sowohl am Amtsgericht Salzwedel als auch am Amtsgericht Arendsee tätig gewesen, wie mir Eckehard Schwarz, ein Journalist und Heimatforscher aus Arendsee, der in diverse Gerichtsakten Einsicht genommen hatte, mitteilte; Schwarz meinte, es sei höchst wahrscheinlich, dass mein Großvater Gustaf verteidigt habe, aber wohl nicht vollständig zur Zufriedenheit des Propheten, denn Gustaf habe die Hälfte der Strafe doch zahlen müssen.

Es ist also denkbar, dass sich meine Familiengeschichte väterlicherseits für einen Augenblick mit Gustafs Biografie gekreuzt hat. Ich nahm diese Möglichkeit als Zeichen und beschloss, über den Propheten am Arendsee ethnografisch und historisch zu arbeiten. So kam es zu einer merkwürdigen Bewegung der Rückkehr zu einem ziemlich fremden Zuhause. Es war, als ob mir die ethnografische Forschung in Afrika einen Teil der eigenen, fremd gewordenen Familiengeschichte zurückgegeben hätte. Offenbar hatte ich einen komplizierten Umweg gewählt, um dahin zurückzukehren, woher ich zur Hälfte – väterlicherseits – kam. Dieser Umweg über Afrika bleibt jedoch der Hauptweg meines Lebens und wird auch auf diese Ethnografie Wirkung haben.

Die Abenteuer in der fernen Fremde, in Afrika, wollte ich nun heimholen; das neue ethnografische Abenteuer sollte in der Nähe stattfinden, mit der Bahn oder dem Auto etwa zwei Stunden von Berlin entfernt. Nun brauchte ich keine Impfung gegen Gelbfieber oder Cholera und musste prophylaktisch keine Pillen gegen Malaria schlucken, die bei einigen meiner Kollegen heftige Psychosen ausgelöst hatten. Den mittlerweile zerfledderten Ratgeber Wie helfe ich mir selbst in den Tropen konnte ich zu Hause lassen. Ich musste keinen Forschungsantrag stellen. Auch benötigte ich weder ein Stipendium noch eine Forschungsgenehmigung – ein Besuch beim Bürgermeister in Arendsee genügte. Und zum allerersten Mal erfüllte ich wirklich Malinowskis Diktum, dass die Ethnografin die Sprache der Ethnografierten zu sprechen habe. Ich brauchte keinen Übersetzer und Forschungsassistenten mehr. Ich war niemandem mehr ausgesetzt, der sich zwischen meine Gesprächspartner und mich stellte und oft genug bestimmte, was ich an Wissen erhalten durfte und was nicht. Jetzt, so hoffte ich, wäre eine Kommunikation mit weniger Missverständnissen möglich.

Ich ahnte damals noch nicht, dass die Rückkehr als Wiederholung immer auch eine Enttäuschung birgt. Sie kann nie wirklich gelingen, da die Welt, die unverändert bleiben sollte, doch Veränderungen unterworfen ist. Zugleich erzeugt die wiederholte Rückkehr aber auch »einen Gewinn an Sein« (Gadamer), denn erst in der Wiederholung wird die Wirklichkeit wirklich.

3

Der Arendsee, auch »Perle der Altmark« genannt, liegt allein, fast ein wenig verloren im Norden von Sachsen-Anhalt, westlich von Seehausen und östlich von Salzwedel, nahe der ehemaligen »Zonengrenze« zwischen DDR und BRD. Er ist beinahe kreisrund, buchtenlos, mit nur geringem Zu- und Abfluss, und sieht auf einer Satellitenaufnahme von 1989– aufgenommen noch vor der Grenzöffnung von der Raumstation MIR der damaligen UdSSR – aus wie ein schwarzes Loch. Der See entstand, als im Jahr 822 ein Salzstock einbrach – vielleicht ausgelöst durch ein Erdbeben. Ein erneuter Einbruch folgte 1685. In der Familienbibel des verstorbenen Bäcker- und Konditormeisters Johannes Schulz wird berichtet, dass am 25. November 1685, am Tag der heiligen Katharina, der höchste Gott zu Arendsee einen großen Erdfall geschehen ließ, der viel Land, viele Gärten und die Windmühle eines Müllers in den See sinken ließ. Die Leute seien in großer Gefahr gewesen und hätten gefürchtet, dass die ganze Stadt untergehen würde, aber der liebe Gott habe das große Unglück in Gnaden von ihnen abgewendet.

Im Mai 1982 entdeckten Taucher den Mahlstein der 1685 versunkenen Mühle und brachten ihn ins Heimatmuseum der Stadt Arendsee, wo er auch heute noch im Garten der dazugehörigen Klosterkirche zu besichtigen ist.

Mit dem zweiten Einbruch erlangte die Seefläche eine Ausweitung auf etwas mehr als fünf Quadratkilometer und das Wasser eine beachtliche Tiefe von beinahe fünfzig Metern. Damit war der See, nicht nur »die Perle«, sondern auch »das Auge der Altmark« genannt, der tiefste See in der DDR.

1940 wurden der Arendsee und seine Umgebung zum Landschaftsschutzgebiet erklärt. Im Schilfgürtel der Uferzone finden sich Teichsimse, der Froschbiss und Wasserlinsen; er dient zahlreichen Tierarten als Laichplatz. Zur Vogelwelt des Sees gehören Höckerschwan, Blessrallen, Stock- und Tafelenten sowie Haubentaucher, Gänsesäger, Singschwäne und Graureiher. Im Herbst fliegen verschiedene Gänsearten ein; vor allem Graugänse überwintern gerne auf dem See. Neben Kiefernwäldern bildet ein Erlenstandmoor den Übergang zu den Mischwaldbeständen aus Schwarzerle, Esche, Eiche, Weiden, Silberpappeln, Spitzahorn, Traubenkirsche und Holunder.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde massenweise Munition in den See geschüttet. Vorher stürzte am 24. August 1937 eine Militärmaschine ins Wasser – ebenso nach Luftkämpfen am 10. Februar 1945. Zudem hat die Veralgung des Sees, besonders im Juni und Juli, wenn es heiß ist, stark zugenommen.

Bis zur Wende galt der See als sogenanntes Grenzgewässer; eine unsichtbare Linie teilte ihn in eine östliche und eine westliche Hälfte. Von beiden Seiten durfte nur knapp die Hälfte des Sees zum Schwimmen, Paddeln und Segeln benutzt werden; allein die Taucher wagten sich manchmal über die Grenze hinaus.

Nach der Wende ließen es sich Tourismus- und Aufbauberater aus dem Westen nicht nehmen, einen Mississippi-Raddampfer auf dem See fahren zu lassen. Das vorherige Schiff mit Namen »Seeadler« liegt heute als Wrack bei einer Tankstelle. Der neue Dampfer fährt anders als der originale Raddampfer auf dem Mississippi ohne Dampf und hat auch kein Dampfklavier an Deck mit einem schwitzenden Dampfklavierspieler in Badehose, der mit Handschuhen auf die glühend heißen Tasten haut, um eine Melodie hervorzubringen, die der Wind gleich wieder verweht. Der Mississippi-Dampfer vom Arendsee spielt Musik vom Band, und die vom Lautsprecher verstärkte Stimme des Kapitäns erzählt Anekdoten aus der Geschichte des Sees.

Trotzdem ist der Dampfer hier heimisch geworden. Er ist jetzt fester Bestandteil der Folklore des Arendsees; als Ölgemälde mit Goldrahmen hing sein Abbild für einige Jahre im Speisesaal des Hotels »Deutsches Haus«; und auch auf den in Kästchen unterteilten Postkarten mit mindestens sechs Fotos vom Arendsee ist er neben anderen Wahrzeichen der Stadt zu finden. Nicht nur Touristen lieben ihn; er wird auch von Anwohnern zum Feiern gemietet, zu Geburtstagen und Hochzeiten.

Ich kann nicht leugnen, dass der See auch auf mich eine Art Zauber und Anziehung ausübt, er birgt eine seltsame Kraft und inspirierte nicht nur den Propheten Gustaf zum Schreiben von Gedichten und Liedern; er diente auch dem »Heimat-Künstler« Fritz Gentsch (1866–1946), der 1931 das erste Heimatmuseum am Arendsee gründete, als Sujet für Dichtungen und zahlreiche Ölbilder.

Auch mein Onkel wurde von einem Reimzwang erfasst und konnte es nicht lassen, ab und an zu dichten; und selbst die Gäste, die uns im Haus am Arendsee besuchten, verfassten poetische Ergüsse mit viel Gefühl und »des Reimes wegen gibt's morgen Regen« fürs Gästebuch.

4

Nach dem See wurde auch die im Süden angrenzende Stadt benannt. Ausgehend von einem Benediktinerinnenkloster, das Markgraf Otto I. 1184 im Jahr seines Todes den Nonnen schenkte, fand die Besiedlung, Kolonisierung und Gründung zahlreicher Dörfer um den See herum statt. 1540 wurde das Kloster im Zuge der Reformation säkularisiert, und heute gehört das Klostergelände zum Arendseer Heimatmuseum.

Das gleichnamige Städtchen Arendsee entstand als Mischung aus Ackerstadt und Handelsstadt. Handwerker und Gewerbetreibende bestimmten über Jahrhunderte die städtische Ökonomie. Wollspinner und Tuchmacher hatten ihre Werkstätten in Hinterhäusern und Anbauten; 1890 befanden sich 64 Schuhmacher in der Stadt, manche mit Gerberei. Doch fast alle betrieben zusätzlich noch Landwirtschaft und wurden entsprechend als Ackerbürger bezeichnet.

Um 1900 wurde die Stadt dann ein anerkannter Luftkurort. Wie auch in anderen Regionen Deutschlands und Europas erbauten Geschäftsleute in Arendsee die Kaltwasserheilanstalt Aktiengesellschaft und errichteten 1874, im Geburtsjahr von Gustaf, dem Propheten, ein Kurhaus mit verschiedensten Bädern: römische Bäder, Kiefernadelextraktbäder, Kiefernadeldampfbäder, Solbäder, Seebäder und sogar Moorbäder. Tatsächlich entwickelte sich das Kurwesen zu einem wichtigen Wirtschaftszweig der Stadt, wie die »Heimatforscher« Reno Metz und Eckehard Schwarz schreiben.

Die Stadt Arendsee und die Altmark waren eine Hochburg der konservativen Parteien und der Nationalsozialisten. Die NSDAP erreichte bei den Reichstagswahlen 1933 die absolute Mehrheit, gefolgt von der Kampffront Schwarz-Weiß-Rot. Im Juni 1934 begann bereits die Verfolgung der hier lebenden Juden, als Nazis kleine rote Zettel an die Schaufenster klebten mit der Aufschrift »Wer bei Juden einkauft, ist ein Volksverräter«. Und in der Pogromnacht vom 9. zum 10. November 1938 zerstörten zwölf mit Knüppeln bewaffnete Bewohner von Arendsee das Geschäft der Familie Rosenstein, die über 75 Jahre einen Kurzwaren- und Textilladen in der heutigen Friedensstraße besaßen. Am 3. Juni 1939 wurden Mitglieder der Familie in das Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt, wo die Männer umkamen, so Metz und Schwarz.

Heute hat Arendsee etwa 6000 Einwohner. Vor der Wende 1945 waren es 3240 und nach der Wende 1993 etwa 3270; der Mauerfall brachte also – was die Bevölkerungszahl angeht – kaum eine Veränderung. Erst 2006 schrumpfte die Zahl der Einwohner auf 2848, um 2010 nach der Eingliederung von bis dahin unabhängigen Gemeinden auf 7381 zu steigen.

An der Hauptstraße, die wie zu DDR-Zeiten weiterhin Friedensstraße heißt, reihen sich kleine Geschäfte, davon nicht wenige, die nach der Wende Konkurs anmeldeten und aufgaben; am beständigsten ist ein Bestattungsunternehmen. Abgekoppelt vom Schienenverkehr existiert der Bahnhof von Arendsee nur noch als Bushaltestelle.

Trotz ehemaliger Völkerfreundschaft unter sozialistischen Brüdern und Schwestern auch in Afrika, habe ich bisher keinen einzigen Menschen aus Afrika auf den Straßen von Arendsee angetroffen. Doch als ich im Oktober 2024 nach einem Besuch bei Christine Meyer am Arendsee im Bus 200 nach Salzwedel fuhr, stieg an einer Haltestelle ein Mann mit afrikanischen Wurzeln in Begleitung eines Einheimischen ein. In gutem Deutsch und so laut, dass alle Passagiere es hören mussten, sagte er zur Fahrerin: »Ich habe keine Fahrkarte; ich habe auch kein Geld, und ich bin ein Schwarzfahrer.« Hier drehte er sich zu den Passagieren um und begann, laut zu lachen. Dann zog er sein Handy aus der Tasche, wo der Fahrschein gespeichert war. Jetzt stimmten alle in sein Lachen ein, auch die Fahrerin. Mit diesem gekonnten theatralischen Auftritt führte er den Mitfahrenden ihre möglichen Vorurteile und Klischees vor Augen und erlöste sie zugleich im gemeinsamen Lachen davon.

5

Mit dem Entschluss, nicht mehr in der Ferne – in Afrika –, sondern in der Nähe – in der Altmark – ethnografisch zu arbeiten, wechselte ich zu einer Disziplin, die ich vorsichtig Anthropology at Home nannte.

»Aus der Ferne ist gut lügen«, lautet eine Binsenweisheit. Heißt das, je näher man am Zuhause ist, desto strenger muss man sich an die Wahrheit halten? Verleiht die Ferne der ethnografischen Darstellung ihren Zauber? Und wie langweilig und entzaubert sind dann die Darstellungen einer Anthropology at Home?

Was ich hier aus einer gewissen Verlegenheit heraus als Anthropology at Home bezeichne, wurde früher Volkskunde genannt, eine Disziplin, die sich parallel zur Völkerkunde als »Ethnologie des Eigenen« herausbildete. Bereits vor 1933 war sie in weiten Teilen nationalistisch und völkisch aufgeladen und verstrickte sich dann im Nationalsozialismus zutiefst mit der rassistischen Blut-und-Boden- und Heimat-Ideologie.

Mein Versuch, »Heimat- und Volkskunde« durch »Anthropology at Home« zu ersetzen, stellte sich jedoch als verfehlt heraus, als ich erfuhr, dass »Heimat« am Arendsee kein belastetes Wort war. Die bereits erwähnte Christine Meyer und andere lokale Historiker und Ethnografen bezeichneten sich als Heimatforscher und sahen darin kein Problem. Heimat war als territoriale Größe und als Teil eines zunehmenden Nationalismus bereits zu DDR-Zeiten und dann vor allem nach der Wende gesamtdeutsch in Felder politischer, wirtschaftlicher und kultureller Auseinandersetzungen zurückgekehrt. Eine mir (un)heimliche Rückkehr zu etwas, was vermeintlich nicht mehr aktuell gewesen war, fand statt.

In der Altmark, der Heimat meines Vaters, wollte ich nun – ohne Wildnis und ohne hohe, spektakuläre Berge wie in Ostafrika – eine Anthropology at Home praktizieren und über eine Heimat berichten, die vor allem plattes Land ist, dazu noch Kartoffelland, Land der Kartoffelfeste, der Kartoffel-Königinnen und während der DDR-Zeit der »Friedenskartoffel«.

Kann sich von hier ein Gedanke erheben? Nicht zufällig erlangten die meisten der im Folgenden erwähnten Propheten der Lebensreform ihre Erleuchtung auf Bergen: auf dem Monte Verità und dem Hohen Meißner; auch Karl Wilhelm Diefenbach, der erste Kohlrabi-Apostel, Künstler und Begründer der lebensreformerischen prophetischen Tradition in Deutschland, erhielt seine Erleuchtung beim Sonnenaufgang auf dem Hohenpeißenberg in Oberbayern. Sogar Gustaf zog es nach oben. »Auf die Berge möchte ich steigen« ist der Titel eines seiner Gedichte. Weil die Berge in der Altmark fehlten, bestieg er im Mai 1920 den Brocken im Harz und empfing dort göttliche Visionen.

Gustaf strebte, wie ich noch ausführlich zeigen werde, nicht nur nach oben, sondern er war auch erstaunlich erd- und wasserverbunden, baute Erdhöhlen und suchte sogar die Niederungen im Wasser des Arendsees auf. Wenn Gustaf ein Gefühl der Levitation erlebte, dann nicht nur luftig gen Himmel; er tauchte auch in die Tiefe des Sees und erfuhr die Schwerelosigkeit im Wasser.

Die altmärkische Landschaftsbeschreibung, unabdingbar für eine heimatliche Ethnografie, muss also ohne Abgründe, ohne Gipfelglück, ohne Täler wie rauchige Falten, schroffe Felsen und ohne Weitblick von oben auskommen; dem Wanderer kann nicht schwindelig werden und ein jähes Abstürzen muss er nicht befürchten.

Trotz aller Bedenken – oder gerade deshalb – wird sich das Thema der Heimat, der Heimatliebe und der Heimatlosigkeit wie ein roter Faden durch diese Monografie ziehen. Denn alle Protagonisten – einschließlich der Autorin – versuchten, auf höchst unterschiedliche Weise am Arendsee heimisch zu werden. Und wie die meisten scheiterten auch sie erst nach ihrer Rückkehr.

Vor allem Gustaf, der Prophet vom Arendsee, verfügte als Anhänger der Lebensreform über einen emphatisch hoch aufgeladenen Heimatbegriff. In seinen zahlreichen Gedichten und Liedern feierte er den Arendsee in immer neuen Variationen, vielleicht auch, oder gerade, weil er seine Heimstatt dort immer wieder verlor, vom See vertrieben wurde und flüchten musste. Möglicherweise sind es gerade Vertreibung, Exilierung und Auswanderung, die »Heimat« erzeugen, wie W. G. Sebald bemerkte. Das impliziert auch, dass Heimat umso mehr als Heimat erscheint, je weiter man sich von ihr entfernt hat.

6

Aber wollte ich wirklich heimkehren? Es schien mir mehr als fraglich, ob das Zurückgewinnen der Heimat väterlicherseits überhaupt noch gelingen könne. Heimat als Sehnsuchtsort, als Ort der Zugehörigkeit und als Sprache, hatte mich bisher nie besonders interessiert. Während in Ostafrika sehr oft der Ort als Heimstatt bezeichnet wird, wo die eigenen Toten liegen, sind die Toten in meiner Familie so weit verstreut, dass Heimat fast überall sein könnte. Um eine Heimstatt nicht nur für die Lebenden, sondern auch für die Toten zu schaffen, hätten wir das bei Nomaden übliche Zweitbegräbnis einführen müssen: die erste Bestattung am Sterbeort und dann eine zweite auf »heimatlichem Boden« in einem Gemeinschaftsgrab, wo die weit verstreuten Toten der Familie im Tod wieder vereint worden wären. Das kann jedoch nur gelingen, wenn sie nicht wie in Émile Zolas Die Erde so zerstritten sind und einander auch noch nach dem Tod so sehr hassen, »dass ihre Gebeine sich in der Erde umdrehen und sie sich gegenseitig auffressen«.

In den Tugenbergen im Nordwesten Kenias hatten die Ältesten mir einige ihrer »Ursprungsmythen« erzählt, die nicht mit einem Anspruch auf Erde, Land oder Grund und Boden, sondern immer mit der Ankunft eines Fremden begannen. Dieser Fremde brachte »Kultur« – das Feuer oder Hirsekörner – und erhielt als Gegengabe eine Frau. Erst dann erschloss sich ein Raum, den man vielleicht mit Ernst Bloch als »Ursprung« von Heimat nennen könnte. Erst nach der Mischung mit dem Fremden konnte ein Anspruch auf etwas Eigenes erhoben werden. Offensichtlich kann man sich nur retten, wenn man mit einem Fremden oder Anderen beginnt. Nicht zufällig erkannte auch Sigmund Freud in Moses einen Ägypter und insistierte dadurch auf einem Ursprung Israels nicht aus sich selbst, sondern aus einem Anderen, einem erst mal Fremden. So versuchte Freud, wie Edward Said hervorhob, zu verhindern, dass jüdische Identität zu nationalistischen und religiösen Zwecken missbraucht würde. Vor der Gründung Israels hatten die Juden keinen Ort, sie wanderten und nomadisierten und erfanden eine Heimat als Utopie, als einen Nicht-Ort; sie verlegten die Heimat vom Raum in die Zeit. Auch Gustaf, der Prophet vom Arendsee, war einige Male so verzweifelt über die ihm aufgezwungenen, sich wiederholenden Fluchtbewegungen, dass er den Himmel zu seiner Heimstatt erklärte.

Wie viele Arbeitsmigranten meinte auch ich mich von der Logik eines notwendigen festen Ortes, den man Heimat nennen könnte, gelöst zu haben. Nach der Flucht aus der DDR, dem Leben an verschiedenen Orten der damaligen BRD und durch meine vielen Reisen und Aufenthalte nicht nur in Afrika, sondern fast überall auf der Welt, dachte ich, die Trennung zwischen hier und dort überwunden zu haben, indem ich kosmopolitisch wurde. Wenn schon, dann wollte ich nicht eine, sondern viele Heimaten haben. Zugleich hatte ich in Form von gesammelten Bildern und Objekten – Souvenirs – aus aller Welt die Welt in mein jeweiliges Zuhause geholt und so mein Zuhause in der Welt gefunden. Auch sah ich keinen Grund, meine Herkunft als Heimat zu verabsolutieren und sie als eine Form von Schicksal zu begreifen.

Merkwürdig war nur, dass sich ausgerechnet bei mir, der eher Heimatskeptischen, nach der Wende, als ich mehr oder weniger regelmäßig das großväterliche Haus am Arendsee besuchte, so etwas wie Heimatgefühle einstellten. Zumindest hielt ich sie dafür. Ein merkwürdiges Glücksgefühl breitete sich aus, wenn ich mich in der Nähe des Sees befand. Auch stellte sich so etwas wie Vertrautheit her zu der platten, aber übersichtlichen und wenig bedrohlichen Landschaft, den Kartoffelfeldern und vor allem zum See, der sich permanent im Licht veränderte, auch zu dem Haus, gefüllt mit Gegenständen, die Erinnerungen bargen. Obwohl ich keinen grünen Daumen habe, pflanzte ich im Garten Rhododendron und Kletterhortensien. War das ein Versuch, mich zu verwurzeln? Heimat schien nicht mehr unerreichbar. Ich begann, mich auszukennen. Heißt zu Hause sein, sich angenehmen Routinen und Gewohnheiten zu überlassen?

7

Während ich noch über die Voraussetzungen einer Anthropology at Home nachdachte, wurde mir zunehmend klar, dass ich mich den wissenschaftlichen Konventionen und Zwängen nicht mehr aussetzen wollte. Das manchmal ins Absurde getriebene Spezialistentum erschien mir lächerlich, ebenso die verzweifelten Versuche der Objektivierung. Tatsächlich hatten wir uns in den 1970er-Jahren am Berliner Institut für Ethnologie bereits an unserem Vorbild E. E. Evans-Pritchard orientiert, der gegen Ende seines Lebens die Ethnologie gegen den damals vorherrschenden Szientismus als eine höchst subjektive Form der Produktion von Wissen verteidigt und zu einer Kunst erklärt hatte. Damit wollten wir uns auch – zumindest ein wenig – vom resignativen Bewusstsein befreien, auf das Max Weber so nachdrücklich hingewiesen hatte: dass nämlich die eigene Arbeit unvermeidlich höchst unvollkommen bleiben muss, weil Wissenschaft fortschrittsorientiert ist und immer jemand kommen wird, der es besser weiß. Dieser ins wissenschaftliche System eingebauten Kränkung wollte ich mich nur zu gerne entziehen und entschied deshalb, nicht mehr unbedingt recht haben zu wollen, sondern mit meiner Arbeit nur eine von vielen Möglichkeiten zu präsentieren.

Ich entschloss mich, möglichst präzise zu fabulieren, in einem Genre-Mix die größtmögliche Freiheit zu finden und mit verschiedenen Textsorten zu experimentieren. Ich wollte einen Denk- und Schreibraum zwischen dem wissenschaftlichen Genre der Ethnografie und der Literatur öffnen. Das ist nicht neu, denn bereits in den 1980er-Jahren hatten Ethnologen zur Kenntnis genommen, dass Ethnografien auch Literatur waren, die sich bestimmter Genrekonventionen und literarischer Strategien bedienen, und dass nicht nur die Praxis der Feldforschung, sondern auch Intertextualität ihre Monografien bestimmt. Und da auch ethnografische »Fakten« nicht als gegeben, sondern als gemacht erkannt worden waren, enthielt jeder ethnografische Text auch Fiktionen, die den Anspruch auf Wahrheit und Objektivität gewaltig schrumpfen ließen.

Ich werde mich also nicht scheuen, literarische Äußerungen von Joseph Roth, Heinrich Mann, Hermann Hesse und anderen aus der Zeit vor dem Nationalsozialismus sowie von DDR-Autoren und -Autorinnen wie Johannes R. Becher, Christoph Hein, Heiner Müller, Irene Runge, Lutz Seiler oder Reiner Kunze mehr oder weniger kollegial neben ethnografische zu setzen. Ich plädiere – Michel Foucault folgend – für die Gleichstellung von Ethnografie und Literatur und für die Suspendierung der Wahrheitsfrage dahingehend, dass Literatur nicht einfach als Entscheidung für die Nicht-Wahrheit bestimmt werden kann. Auch wenn sich Literatur auf die Seite der Fiktion geschlagen hat, sollten ihre Wahrhaftigkeit und Wahrheitswirkung nicht angezweifelt werden.

Zudem wollte ich das Vorläufige und nicht Abgeschlossene meiner Arbeit hervorheben und mich weder in einem Wissen noch in einem Genre einrichten, sondern vor allem für (fremde) Fragen offenhalten, auch für das, was mich während der Forschung in Frage stellen würde – so wie ich ja auch bei meiner ethnografischen Arbeit in Ostafrika durch die Umkehrung der Perspektive vor allem mich und meine ethnografische Arbeit in Frage gestellt hatte.

Im Folgenden werde ich also versuchen, eine Fraglichkeit ins Spiel zu bringen, die erlaubt, Fragen zu stellen, die zum Teil von woanders herkommen: Aus meiner ethnografischen Arbeit in Afrika. Ich folge damit Achille Mbembes Aufruf »die Welt« – in diesem Fall die Altmark – »von Afrika aus zu denken«.

Dabei geht es mir um ein (vielleicht riskantes) Wechselspiel, um neue Verwandtschaften und Nachbarschaften zwischen weit voneinander entfernten Regionen, die, so mag es scheinen, manchmal gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Ich werde also Prophetinnen und Propheten in Afrika, Aspekte ihrer Biografien, ihrer Utopien und ihres Scheiterns in diese Anthropology at Home bruchstückhaft mit aufnehmen. Es ist der Versuch, »wilde« Verbindungen zwischen Gustaf, dem Propheten vom Arendsee, und Propheten in Afrika sowie im Alten Testament herzustellen, die vielleicht neue Einblicke und Effekte hervorbringen, um dadurch Züge der Verwandtschaft oder Fremdheit, der Verträglichkeit oder Unverträglichkeit zu erkennen zu geben. Ich abstrahiere nicht in Richtung auf einen neutralen Ort, wo der Vergleich dann stattfindet, damit das wesentliche der verglichenen Beispiele gerade an ihren Merkmalen gesehen wird. Denn Sich-Vergleichen kann auch heißen, wie Klaus Heinrich vorschlägt, zu einer Übereinkunft zu kommen, seinen Frieden zu schließen; jede solche Übereinkunft ist ein Kompromiss: Ich treffe mich mit dem anderen an einem neuen Ort und dieser Ort ist nicht neutral.

Wie schon bei meiner ethnografischen Arbeit in Ostafrika sah ich mich auch in der Altmark nicht als außenstehende Beobachterin, sondern als eine zuerst Fremde, die sehr genau beobachtet wurde. Entsprechend werde ich im Folgenden versuchen, die Echos meiner Präsenz, soweit ich sie in Erfahrung bringen konnte, mit in die Darstellung einzubeziehen.

8

Ursula K. Le Guin (1929–2018) war die Tochter von Theodora und Alfred Kroeber; beide arbeiteten als Anthropologen an der amerikanischen Westküste in Kalifornien, als 1911 Ishi, der letzte Überlebende der indigenen Yahi, fast verhungert im Wald gefunden wurde. Er hatte sich dort viele Jahre versteckt gehalten, nachdem alle Mitglieder seiner Gruppe von Siedlern, Goldsuchern und Abenteurern ermordet worden waren. Alfred Kroeber, der Direktor des anthropologischen Museums in San Francisco war und die lokalen indigenen Sprachen studiert hatte, kümmerte sich um Ishi und nahm ihn in sein Museum auf. Bis zu seinem Tod 1916 war Ishi Teil des Museums und das Museum wurde sein Zuhause.

»Ishi« war nicht Ishis tatsächlicher Name. Kroeber hatte ihm aus Verlegenheit diesen Namen gegeben, der so viel wie »Mensch« bedeutet, denn in der Kultur der Yahi war es verboten, den eigenen Namen zu nennen. Niemand erfuhr ihn; der mit falschem Namen belegte Ishi nahm ihn mit ins Grab.

Als musealisierte, erforschte und ausgestellte Person war er aber nicht nur Objekt, sondern beanspruchte sehr wohl auch Subjektstatus für sich. Er übernahm die Aufgabe, den Besuchern des Museums die ausgelöschte Kultur der Yahi zu vermitteln. So stellte er vor Publikum im Museum Werkzeuge und Waffen der Yahi her und ging mit Freunden, die er gewonnen hatte, des Öfteren auf die Jagd. Obwohl Theodora Kroeber Ishi nicht persönlich kennengelernt hatte, schrieb sie seine Biografie Ishi in Two Worlds, die in viele Sprachen übersetzt und auch verfilmt wurde.

Ursula K. Le Guin folgte dem Vorbild ihrer Eltern nicht; statt Anthropologie zu betreiben, entwich sie in eine unmögliche Zukunft und wurde erfolgreiche Science-Fiction-Autorin, die aus der Ferne fremder Planeten eine manchmal kritische Auseinandersetzung mit der Disziplin ihrer Eltern führte. Gab ihr die zeitliche und räumliche Entfernung ihrer Romane zur sehr irdischen Ethnologie die Freiheit, die gewaltige Evolutionstheorie aus dem 19. Jahrhundert in einen kleinen Beutel zu stopfen und sie feministisch umzudeuten?

In dem kurzen Text The Carrier Bag Theory of Fiction von 1988 erfand sie eine Beutel- oder Tragetaschen-Theorie der Fiktion. Sie setzte an den Anfang der menschlichen Evolution nicht die männliche Jagd und das Töten von Tieren, wie sie Ishi mit selbst gebastelten Waffen betrieben hatte, sondern ein friedliches weibliches Sammeln. Ausgehend von den ersten Menschen, die im gemäßigten oder tropischen Klima lebten und sich meist pflanzlich ernährten, waren es, so Le Guin, vor allem die Sammlerinnen, die regelmäßig Nahrung beschafften, während die Männer als Jäger zwar viel spektakulärer, aber nur ab und an wilde Tiere töteten und Nahrung nach Hause brachten. Entsprechend ihrer gefährlichen und weit höher geschätzten Tätigkeit, die Mut, Ausdauer und Tapferkeit erforderte, erzählten die Jäger fantastische und aufregende Geschichten von ihren Heldentaten. Die Frauen dagegen, wenn sie die winzigen wilden Haferkörner schälten, hatten nichts vergleichbar Heldenhaftes zu berichten.

Anstatt die Waffen der Männer zum Töten ins Zentrum zu stellen und damit ein patriarchalisches Konzept von Technologie an den Anfang zu setzen, richtete Le Guin ihre Aufmerksamkeit auf die Behältnisse, die Frauen benutzen, um das Gesammelte nach Hause zu tragen. Während ihr Vater Ishi im Museum vorführen ließ, wie tödliche Waffen für die Jagd hergestellt werden, erklärte sie Gefäße, Beutel und Taschen zum ersten Kulturgut: »Wir kennen sie zur Genüge, wir alle haben bereits alles Erdenkliche über all die Stöcke und Speere und Schwerter gehört, jene langen, harten Dinger, mit denen man schlagen, stechen und hauen kann, aber wir haben noch nichts von jenem Ding gehört, in das man Dinge hineintun kann, dem Behälter für das Behaltene. Diese Geschichte ist neu. Sie hat Neuigkeitswert.« Mit dieser anderen Sichtweise auf Beutel und Taschen verkehrte sie nicht nur die Geschlechterordnung, sondern begründete auch eine Gegenerzählung, in der es weniger um einen tatsächlichen Anfang ging als vielmehr um das, was sie als Autorin in die Gegenwart einschreiben wollte.

Behältnisse, seien es Häuser, Bücher, Beutel oder Tragetaschen, sind Le Guins neue Helden. Tatsächlich verbindet sie mit ihrer Beuteltheorie auch eine Theorie der Fiktion: In den Tragetaschen und Beuteln werden die gesammelten Dinge ständig in Bewegung gehalten. Mit jedem Schritt fallen sie in neue Konstellationen, sodass sich hierarchische Verhältnisse nicht herausbilden können. Die Beuteltheorie vermeidet den linearen, fortschrittlichen und tödlichen Zeitstrahl und erlaubt stattdessen immer neue Gruppierungen, Schleifen, Spiralen und krumme Wege in einem unermesslichen Sack, dem Bauch des Universums. So birgt das Buch Wörter, Wörter bergen Dinge, sie tragen Bedeutungen; eine Erzählung ist ein Medizinbündel, das Dinge in einem besonderen, wirkmächtigen Beziehungsverhältnis zueinander und zu uns hält. Und da das im Beutel Enthaltene stets durcheinandergewirbelt wird, durchbricht, unterbricht und stört es die einfache lineare Erzählung.

Im Folgenden wird immer wieder vom Sammeln, von Beuteln und anderen Behältnissen die Rede sein. Gustaf, der Prophet vom Arendsee, wie auch andere Anhänger der Lebensreform bis hin zu Joseph Beuys und Jörg Immendorff trugen gerne einen Beutel oder eine beutelige Umhängetasche über der Schulter. Wussten sie, dass sie (zumindest nach Le Guin) so ein Stück weit die Tradition der alten friedliebenden Sammlerinnen fortführten und damit auch ein Stückchen verweiblichten? Oder wollten sie vor allem ihre Zugehörigkeit oder zumindest Kenntnis der Lebensreform zum Ausdruck bringen? Auch Christine Meyer sammelte eifrig alles, was irgendwie mit Gustaf zusammenhing, und baute mit dem Gesammelten bei sich zu Hause ein Archiv auf. Auch das Zuhause ist, so Le Guin, eine Art Beutel oder Tasche, nur größer, ein Gefäß für Menschen.

Vor dem Hintergrund dieser Beutel-Theorie gestatte ich mir im Folgenden nicht nur eine eher wilde Reihung der Kapitel, inhaltliche Brüche und Richtungswechsel, sondern auch hin und wieder Ausbuchtungen und Abschweifungen, kleine oder größere Exkurse zu einem Gegenstand, den ich aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben suche, sowie ein manchmal spiralförmiges Umkreisen bestimmter Themen, auf die ich immer wieder zurückkomme.

9

»Was immer ich verbinde, ich konnte es nur, indem ich mir die Frage stellte, was mich selbst mit dem Verbundenen verbindet«, schreibt Klaus Heinrich. Ich musste mich also fragen, warum wollte ich schon wieder einen Propheten, diesmal nicht in Afrika, sondern in der Altmark, erforschen? Woher kam meine Faszination für das Prophetische?

Wie Claude Lévi-Strauss festgestellt hat, zeichnete eine tiefgehende Unvereinbarkeit das Verhältnis zwischen Ethnologen und ihrer eigenen (Herkunfts-)Gesellschaft aus. Diese Unvereinbarkeit und die sich daraus ergebende Randständigkeit teilen Ethnologen mit Propheten.

Unzweifelhaft lassen sich einige Biografien der ersten Generation moderner Ethnologen als klassische Berufungserlebnisse eines Propheten lesen. So begann Bronisław Malinowski in Krakau zuerst das Studium der Mathematik, Physik und Philosophie der Wissenschaft, bis sich das auf dramatische Weise als falscher Weg erwies, er ernsthaft erkrankte, fast erblindete (nach dem Tod des Vaters) und dann im Bett James Frazers Der goldene Zweig entdeckte, dessen drei Bände seine Mutter ihm vorlas. Diese Lektüre ließ ihn zur Ethnologie konvertieren. Er erklärte sich nicht nur zum Propheten einer neuen, modernen, funktionalistischen Ethnologie, sondern begründete auch dort, wo er seine Feldforschung durchgeführt hatte, eine neue Sakrallandschaft: Annette Weiner, die seine Forschungen (kritisch) fortführte, schrieb: »Malinowski ist es zu verdanken, dass die Trobriand-Inseln [...] als einer der heiligsten Orte der Anthropologie gelten.« Das sahen die von ihm ethnografierten Inselbewohner allerdings ganz anders.

Es war die Teilnahme an der 1968er-Bewegung am Berliner Institut für Ethnologie der Freien Universität, die mich aus der normalen Lebensbahn warf und dazu brachte, gegen die damaligen Verhältnisse – die NS-Vergangenheit der Elterngeneration, den Kapitalismus und den Vietnamkrieg – zu protestieren. Wir wollten – aus heutiger Perspektive sehr naiv – mit Hilfe der Ethnologie die Welt verändern und verbessern. Gegen eine weitgehend erinnerungslose Gesellschaft leisteten wir Widerstand – mit nicht wenig Selbstgerechtigkeit und Getöse. Ich muss gestehen, dass ich zu jener Zeit nicht auf den Gedanken gekommen wäre, mich in irgendeiner Form als Heilsbringerin oder als Teil einer messianischen oder prophetischen Bewegung zu sehen. Schon das Wort »Heil« war vom Nationalsozialismus, den wir ja zu verarbeiten suchten, kontaminiert. Stattdessen sahen wir uns als angehende kritische Sozialwissenschaftler, die sich in den Dienst von antikolonialen Befreiungsbewegungen stellen wollten, dann allerdings feststellen mussten, dass wir dort weder erwünscht waren noch gebraucht wurden.

Dass wir eine akademische Heilsbewegung waren, wie Peter von Matt feststellte, oder »rückwärtsgewandte Propheten«, wie Heinz Dieter Kittsteiner die 1968er bezeichnete, wäre mir damals nicht in den Sinn gekommen.

Es war vor allem der hellsichtige Kittsteiner, der in einem Aufsatz in der Alternative feststellte: »Später wurde mir deutlich, mit welch ungeheurem Selbstbewusstsein wir angetreten waren. […] Wir waren auf der Erde erwartet worden; die Vergangenheit hatte Anspruch auf unsere durch ›Praxis‹ verbürgte schwache messianische Kraft. Wir waren auf der Erde erwartet worden. Und es war die Geschichte selbst, die uns erwartet hatte, die deutsche Geschichte. Wir waren die rückwärtsgewandten Propheten, uns war es aufgegeben, alles zurechtzubringen.«

Wie bereits Lévi-Strauss feststellte, machen Propheten wie Ethnologen einem gesellschaftlichen Zustand den Prozess, wobei jedoch die ethnografische Arbeit vor allem als Sühne und Wiedergutmachung zu betrachten ist. Gelänge es der Ethnografie dann, die Apokalypse zwar nicht aufzuhalten, aber vielleicht ein wenig zu verzögern? (Antonio Palmisano)

Rückwärtsgewandte Propheten müssen die Toten ausgraben, wieder und wieder, nur dann kann man aus ihnen Zukunft beziehen; man muss die Anwesenheit der Toten als Dialogpartner oder Dialogzerstörer akzeptieren, schreibt Heiner Müller, sich auf Walter Benjamin beziehend. Mit Gustaf, dem Propheten vom Arendsee, der im Zentrum dieses Buches steht, grabe ich einen Toten aus; er war bereits eine Erinnerungsfigur, als ich das Gespräch mit ihm begann. Im Folgenden lasse ich ihn in seinen medialen Dopplungen sprechen und gebe damit einem zeitweilig Verstummten erneut eine Stimme.

Medien und Prophetie

1

Der Prophet vom Arendsee war, wie ich bald herausfand, gar nicht so einzigartig und bereits in der DDR wie in der BRD gründlich erforscht worden. Denn Gustaf Nagel gehörte zu den zahlreichen Heilsbringern, »barfüßigen Propheten« und »Kohlrabi-Aposteln« der Lebensreformbewegung vor dem Ersten Weltkrieg sowie den späteren »Inflationsheiligen«, die nach dem Krieg in einer Zeit der Verzweiflung, Verunsicherung und Verelendung den Überlebenden Heilung, Trost, Wunder, (manchmal) Revolution, vor allem aber Reformen anboten.

Die Lebensreform war ein Vorläufer der heutigen Ökologiebewegungen; sie antwortete schon früh auf die brutale Zerstörung der Natur, die mit der Industrialisierung und Verstädterung einherging. Im Rahmen der Lebensreform wurden Naturschutzvereine, Naturparks und Gartenstädte gegründet, und man versuchte, der bereits erkannten ökologischen Krise entgegenzuwirken. Vor allem der Zweite Weltkrieg trug dazu bei, ihre Geschichte und die ihrer Protagonisten weitgehend zu »vergessen«.

Die Lebensreformbewegung bildete sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, in England und in den USA heraus. Die Bezeichnung »Lebensreform« entstand jedoch nicht vor 1890. Sie umfasste recht unterschiedliche Reformbewegungen wie die Bodenreform- und Gartenstadtbewegung, die Schrebergartenbewegung, den Vegetarismus, die Naturheilkunde, Kleiderreform, Freikörperkultur, Abstinenzler-Bünde, die Frauenbewegung und Sexualreform (insbesondere von Magnus Hirschfeld), den Wandervogel und diverse Heimat- und Naturschutzbewegungen.

Die Lebensreform war der Versuch, einen dritten Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus zu finden, der ohne die Gewalttätigkeiten einer Revolution auskommen sollte.

Aus den unterschiedlichen Lebensreformen entstanden Reformhäuser, naturheilkundliche Sanatorien und Freiluftbäder, vegetarische Restaurants und Vorläufer des heutigen Öko-Tourismus, ebenso Verlage, die die Bücher,