12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Unionsverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Sie verliebt sich schnell in Amir – charmant, intelligent, interessiert. Die Unterhaltungen belebend, die Nächte im lebhaften São Paulo berauschend. Dann die Ohrfeige, die Beleidigung. Um so weit weg wie nur möglich von ihm zu sein, nimmt die junge Anwältin eine Stelle im entlegenen Cruzeiro do Sul an. Als Beobachterin nimmt sie an Gerichtsverhandlungen zu brutalen Frauenmorden teil. Immer näher kommt sie dem Leben der Opfer – den Töchtern, den Müttern, den Freundinnen. Und immer eindringlicher verfolgen sie Bilder aus ihrer Kindheit, Bilder ihrer eigenen Mutter. Um der Wirklichkeit zu entkommen, flüchtet sie sich in eine Traumwelt – in geheimnisumwirkte Wälder und Flüsse, an die Seite von Amazonen, die die Täter verfolgen. In der Realität aber scheint die Gerechtigkeit unerreichbar.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 321

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Über dieses Buch

Im entlegenen Amazonasgebiet verfolgt eine junge Anwältin Gerichtsverhandlungen zu Frauenmorden. Immer näher kommt sie dem Leben der Opfer, immer eindringlicher werden die Bilder. Um der Wirklichkeit zu entkommen, flüchtet sie in eine Traumwelt an die Seite von Amazonen. Doch in der Realität scheint der Kampf um Gerechtigkeit ungleich schwerer.

Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.

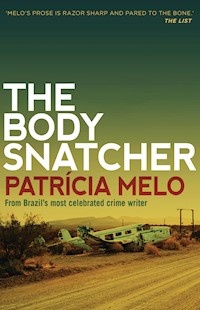

Patrícia Melo (*1962) zählt zu den wichtigsten gegenwärtigen Stimmen der brasilianischen Literatur. In ihrem Werk beschäftigt sie sich mit der Gewalt und Kriminalität in Brasiliens Großstädten. Sie wurde u. a. mit dem Deutschen Krimipreis und dem LiBeraturpreis ausgezeichnet. Sie lebt in Lugano.

Zur Webseite von Patrícia Melo.

Barbara Mesquita, geboren 1959 in Bremen, arbeitet u. a. als Literaturübersetzerin für Portugiesisch und Spanisch mit Schwerpunkt auf den lusofonen Ländern Afrikas. Sie hat u. a. Patrícia Melo, Luis Fernando Verissimo, Pepetela und Arménio Vieira übersetzt.

Zur Webseite von Barbara Mesquita.

Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)

Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.

Patrícia Melo

Gestapelte Frauen

Roman

Aus dem Portugiesischen von Barbara Mesquita

E-Book-Ausgabe

Mit einem Bonus-Dokument im Anhang

Unionsverlag

HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.

Impressum

Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente

Die Originalausgabe erschien 2019 bei Editora LeYa Brasil, São Paulo.

Die Übersetzung dieses Werkes wurde unterstützt durch das Ministério do Turismo do Brasil, Fundação Biblioteca Nacional.

Obra publicada com o apoio do Secretaria Especial da Cultura - Ministério do Turismo do Brasil, Fundação Biblioteca Nacional.

Originaltitel: Mulheres Empilhadas

© by Patrícia Melo 2019

Diese Ausgabe erscheint in Vereinbarung mit Literarische Agentur Mertin Inh. Nicole Witt e. K., Frankfurt am Main

© by Unionsverlag, Zürich 2024

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: Kiko Farkas/Máquina Estúdio für Editora LeYa Brasil unter Verwendung des Gemäldes Birth of Oshun von Harmonia Rosales

Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz unter Verwendung des brasilianischen Originals

ISBN 978-3-293-31097-1

Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte

Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)

Version vom 24.06.2024, 08:18h

Transpect-Version: ()

DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.

Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.

Unsere Angebote für Sie

Allzeit-Lese-Garantie

Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.

Bonus-Dokumente

Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.

Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert

Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.

Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät

Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:

Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt

E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.

Wir bitten um Ihre Mithilfe

Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.

Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags

Inhaltsverzeichnis

Cover

Über dieses Buch

Titelseite

Impressum

Unsere Angebote für Sie

Inhaltsverzeichnis

GESTAPELTE FRAUEN

1 – GETÖTET VOM EHEMANNA – Der Abend war angenehm kühl. Ich zündete mir …2 – GETÖTET VOM EX-MANNB – Der Beginn aber war atemberaubend gewesen. Voller Gelächter …3 – GETÖTET VOM EX-FREUNDC – Nutte. Schlampe. Hündin. Hure. Dirne. Flittchen. Endlose Variationen …AlphaD – Willst du dich von einem Indiopfeil durchbohren lassen …4 – GETÖTET VOM VATERE – Eine Schlagzeile auf dem Titelblatt der lokalen Tageszeitung …5 – GETÖTET VOM EX-FREUNDF – Abends im Restaurant schrak ich zusammen, als etwas …G – Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die Fotos …6 – Ihre Haut war schön wie die Blütenblätter einer …H – … ich fiel, fielBetaI – Alceu tötete Eudineia, und Heroilson tötete Iza …7 – GETÖTET VOM SCHWAGERJ – Ich zittere vor Kälte, ich schwitze, mir ist …GammaK – Du hast das Flugzeug verpasst? Wo bist du8 – GETÖTET VOM EHEMANNL – Cruzeiro do Sul. Mein Haus. Ding-Dong. Amir öffnet …DeltaM – Marcos hatte einen Plan9 – GETÖTET VOM EHEMANN MIT BEIHILFE DES STAATESN – Die Sonne war drückend wie ein Bündel …EpsilonO – Die Puppe wurde mit Riesengetöse ein weiteres Mal …10 – GETÖTET WEGEN EINES VIDEOSPIELSP – Pfeift es bei dir in den Ohren?« …ZetaQ – Nach einer kurzen Pause hinkte der Richter herein …11 – VON DER EINFACHEN KUNST, EINE FRAU ZU TÖTEN …R – Hier hören Sie die brandaktuellen Neuigkeiten. Das Ereignis …12 – VON DER EINFACHEN KUNST, EINE FRAU ZU TÖTEN …S – Morgens gelb, mittags rot, abends blau, hatte die …EtaT – Zur Akte mit dem Geschäftszeichen 001 876–36–2014. 8 …U – Waaaahnsinn! Oh, wie herrlich! Kindergeschrei. Waaaahnsinn! Wie schön …V – Guten Tag, du Mörder! Als Paulo lächelnd und …W – Achtung, Fluggäste des Flugs RX 4679 nach São …X – Auf der Bühne sang Paul McCartney I’ve just …DankMehr über dieses Buch

Patrícia Melo: »Meine Wut passt nicht zwischen zwei Buchdeckel.«

Über Patrícia Melo

Patrícia Melo: »Literatur ist ein Risiko, ein Tauchgang, ein Abenteuer.«

Über Barbara Mesquita

Andere Bücher, die Sie interessieren könnten

Bücher von Patrícia Melo

Zum Thema Kriminalroman

Zum Thema Spannung

Zum Thema Lateinamerika

Zum Thema Frau

Für Celina, Maria Luiza, Renata, Mariza, Rebecca, Luiza und Maria,die Frauen meines Lebens.

Das Antlitz tätowiertMit Blumen verziertHohe volle spitzeBrüsteWo in Ruhestunden die Liebe wohnt.

Sousândrade

I ask no favor for my sex. All I ask for our brethren is that they will take their feet from off our necks (…).

Sarah Grimké

1

GETÖTET VOM EHEMANN

Elaine Figueiredo Lacerda, einundsechzig, wurde an einem Sonntag spätnachmittags an ihrer Haustür erschossen.

A

Der Abend war angenehm kühl. Ich zündete mir eine Zigarette an, verschränkte die Arme und schaute in den bedeckten Himmel.

»Der Typ da drüben macht gerade Fotos von Ihnen«, sagte jemand.

Erst da bemerkte ich, dass ich nicht allein war. Zu meiner Rechten lehnte ein Mann in Blazer und Krawatte am Wagen der Gastgeberin der Party und rauchte. Das Haus hinter uns schien im Rhythmus der Tanzmusik zu vibrieren.

Der Mann deutete zu einem Fenster des Gebäudes auf der gegenüberliegenden Straßenseite. »Dort«, sagte er.

Als der Beobachter merkte, dass er entdeckt worden war, verschwand er. Er löschte das Licht und ließ den Rollladen herunter.

»Diese Idioten meinen, sie könnten alle hübschen Frauen fotografieren, die zum Rauchen hier nach draußen kommen«, fuhr der Blazer mit der Krawatte fort, in der Annahme, mir zu gefallen. Er war betrunken.

Da er mich offenbar für zu blöde hielt, seine Anmache zu verstehen, setzte er hinzu: »Sie sind das sicher gewohnt.«

Ich schwieg.

Er redete weiter: »Macht es Ihnen nichts aus, fotografiert zu werden? Wahrscheinlich nervt es doch geradezu, wenn man so hübsch ist.«

»Es handelt sich um einen Nachbarschaftskonflikt«, erklärte ich, nachdem ich einen Zug von der Zigarette genommen hatte.

»Einen Streit mit Bia? Der hat Probleme mit Bia?«

»Haben Sie nicht gesehen, dass er gefilmt hat? Er wird sich wegen der Party beschweren. Wegen der lauten Musik.«

»Der Typ hat keine Ahnung, was laute Musik ist.«

Von dort aus, wo ich stand, konnte ich den Wachmann an der Schranke bei der Straßeneinmündung sehen. Er kontrollierte die ankommenden Wagen, die zur Party wollten.

»Woher kennen Sie Bia?«, fragte er.

Meine Zigarette brannte allmählich herunter. »Wir arbeiten in derselben Kanzlei«, antwortete ich.

»Rechtsanwältin? So wie ich?«

Ich nickte.

»Sagen Sie bloß nicht, dass das hier eine Anwaltsparty ist.«

Ich trat die Zigarette mit der Spitze meiner neuen, mit Glitzersteinchen besetzten Schuhe aus und ging wieder hinein.

Am Hauseingang unterhielt Bia sich mit einer Gruppe Freundinnen. Als sie mich erblickte, versuchte sie, mich auf die Tanzfläche zu ziehen. Sie war noch betrunkener als der Kerl draußen und schrie mir irgendetwas über meinen Freund ins Ohr. Ich ließ sie im Discolicht torkelnd zurück. Was anschließend geschah, gehört zu den Dingen, bei denen man das Gefühl hat, sie passierten nicht einem selbst, sondern man sei aus Versehen in das Leben von jemand anderem geraten.

Ich weiß noch, wie mein Freund außer sich aus dem Schlafzimmertrakt in den Flur stürzte und mich in den Toilettenraum stieß.

»Wo bist du gewesen?«, brüllte er. »Mit wem warst du zusammen?«

Alles vibrierte von der Musik, ich konnte direkt spüren, wie der Rhythmus unter meinen Füßen, in meiner Zungenspitze wummerte; er hielt meine Arme fest und drückte mich gegen die kalte Marmorwand, ich antwortete nicht, war unfähig zu reagieren, unfähig zu begreifen, dass tatsächlich ich es war, die diese Szene wie aus einer Seifenoper erlebte, ich höchstpersönlich war es, die vor sich diesen begehrenswerten Beischläfer stehen hatte, einen athletischen Mann, gebildet, humorvoll, den ich vor wenigen Monaten als meinen Freund zu bezeichnen begonnen hatte und der bis dahin so höflich, respektvoll und freundlich gewesen war, wie ich es mir von einem Freund nur wünschen konnte. Und der nun aus besitzergreifender, grundloser Wut immer weiter schrie. Während ich mich zu schützen und aus seinem Griff zu befreien versuchte, brachte ich nichts heraus außer einem Lachen. Bei diesem angespannten, schalen Lachen trat ein wildes Funkeln in seine Augen, so wie bei manchen Hunden, bevor sie angreifen.

Zack. Bis dahin hatte ich noch nie im Leben eine Ohrfeige versetzt bekommen. Mitten ins Gesicht.

»Schlampe«, sagte er, und verließ den Toilettenraum.

2

GETÖTET VOM EX-MANN

Fernanda Siqueira, neunundzwanzig, wurde vor den Augen ihrer Nachbarn erstochen, als sie die Schlüssel zu der Wohnung abgeben wollte, in der sie noch bis wenige Monate zuvor mit ihrem Ex gelebt hatte.

B

Der Beginn aber war atemberaubend gewesen. Voller Gelächter. Ungefähr ein Jahr war das her. Unmöglich, ihn nicht zu bemerken. Es war im Garten des Clubs, er hatte die Unterarme auf den gepflegten Rasen gestützt, und seine athletischen Beine ragten senkrecht in den wolkenlosen blauen Himmel. »Yoga-Kopfstand«, sagte er, als er sich am Pool zu mir gesellte. »Eine Art Schnellreinigung für die Blutgefäße«, lautete seine Erklärung zwischen zwei kurzen Tauchgängen. »Das entschlackt.«

Meine Arbeit bestand darin, mich mit scharf geschliffenen Speeren aus Hass und endloser Dummheit herumzuschlagen. Wenn ich mich auf den Kopf stellte, würde ich ganze Arsenale von Nuklearwaffen und Stacheldraht erbrechen.

»Worüber lachst du?«, fragte er.

Ich lachte nicht. Das Zerrbild eines Lächelns in meinem Gesicht rührte von meiner Lichtempfindlichkeit her, die noch dadurch gesteigert wurde, dass ich keine Sonnenbrille bei mir hatte.

Er hieß Amir und verkehrte in meiner Welt, war Jurist wie ich, älter als ich, geschieden, und nun stellte ich fest, dass wir Mitglied desselben Freizeitclubs im Stadtteil Pinheiros waren.

Im Gericht hatte ich oft miterlebt, wie er seine Anklagen gegen namenlose Verbrecher in solider, packender Rhetorik vorbrachte. Beeindruckend.

Dort im Wasser, ohne den Anzug und ohne die Mörder, die er auseinandernahm, kam er mir trotz seiner Zähne, die besser hätten sein können, noch verführerischer vor. Was ich dort im gleißenden Licht erblickte, war ein wirklich außergewöhnlicher Typ, ein Yoga praktizierender Staatsanwalt mit einer Doktorarbeit über Wittgenstein, der den Kopfstand beherrschte wie ein Zirkusakrobat.

Ein halbe Stunde Unterhaltung, und schon fühlte ich mich völlig ungezwungen.

Nach dem Schwimmen setzten wir das Gespräch fort; wir redeten über seine Kriminellen, über Verlierer im Allgemeinen, zu denen jetzt auch die Venezolaner und Haitianer gehörten, und über Philosophie, für die er sich ganz besonders interessierte. Ich erzählte ihm von meinem Versuch, die Logischen Untersuchungen zu lesen.

»Ich habe sehr bald aufgegeben«, erklärte ich, »nach dem Exkurs zu der Frage, was die Vergegenwärtigung einer Nicht-Katze auf dem Tisch sei. Oder einer Katze, die auf dem Tisch gewesen ist.«

»Klingt ganz nach Husserl«, sagte er lachend.

Zwischen uns war auf Anhieb eine Atmosphäre guter Laune. Miteinander zu lachen ist ein machtvolles Aphrodisiakum.

»Ich frage mich, ob dich nicht deine Leidenschaft für diese Art von Philosophie zur Staatsanwaltschaft geführt hat«, sagte ich. »Scheint so, als hättest du eine Vorliebe für komplizierte Dinge.«

»Bei dir muss ich mich vorsehen«, antwortete er. »Intelligente Frauen sind gefährlich.«

Was er mir damit eigentlich sagte, war, dass Frauen im Allgemeinen dumm sind. Aber verzaubert von ihm und vergiftet von meinen eigenen Hormonen, fiel mir das nicht auf. Schlimmer noch: Ich kehrte die Zeichen um, verwandelte negativ in positiv. Er hatte eine wirkungsvolle Taktik, sich zum Protagonisten aufzuspielen: Er nutzte die Sprache wie einen Hammer, mit dem er ringsherum alles plattmachte. Ich erinnere mich, dass sich an jenem Tag ein renommierter Soziologe in unserer Nähe sonnte und die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich zog. Der Mann lächelte zu mir herüber und verschlang mich ungeniert mit den Augen.

»Gefällt dir der Kerl?«, fragte Amir. Und ließ mir keine Zeit zu antworten. »Der Pseudointellektuelle vom Dienst«, charakterisierte er den Soziologen. »Du musst mal darauf achten, bei jeder Diskussion über Indios, sexuelle Belästigung, Rassismus oder die Abholzung des Amazonaswaldes taucht er im Fernsehen oder im Internet auf, durchschaubar wie eine Guavenraupe, in roten Hosen, mit einem Ohrring und so einer modischen Hipster-Brille, attackiert, was alle attackieren und trifft dieselben Zielscheiben. Denn es ist ja ›in‹, gegen das zu sein, was alle angreifen. Für das zu sein, was alle vertreten. Das kommt an und tut nicht weh. Intellektuell macht er nichts anderes, als hinter der Herde herzulaufen. Ich hasse diese Art von verlogenem Gutmenschengetue.«

Später erklärte ich meinen Freundinnen, Amir sei eine schillernde Figur. Passe in keine Schublade. Das gefiel mir.

Als ich ihm erzählte, dass ich mich für die Pro-bono-Fälle meiner Kanzlei interessierte, schlug er mir vor, wenn ich Schuldgefühle hätte, weil ich zu viel verdiente (was nicht stimmte, mein Gehalt als frischgebackene Anwältin war lächerlich), solle ich doch Lehrerin werden.

»Warum?«, fragte ich.

»Aus Gefälligkeit für die Gesellschaft? Pro-bono-Aktivitäten sind reine Gefälligkeiten.«

»Nein, sind sie nicht. Es ist ein Erfahrungsaustausch.«

»Was denn für ein Austausch? Du stellst deine Arbeit zur Verfügung und die das Problem? Daran glaube ich nicht. Solidarität, Altruismus, der Weihnachtsmann, Lotterien, nichts davon funktioniert in diesem Land. Das alles zieht nicht bei mir«, sagte er. »Mir ist mein Anteil in barer Münze lieber.«

Ich brach in schallendes Gelächter aus. Hielt für einen Witz, was lediglich gewöhnlich war. Kleinlich. »Und woran glaubst du sonst nicht?«, fragte ich ihn.

»Du solltest mich besser fragen, woran ich glaube.«

»Mach eine Liste.«

»An Krebs. An Darwin. An die reine Mathematik«, erwiderte er. »Und an den Teufel.«

Als wir nach meinem Cap tauchten, das der kräftige Wind, der aufgekommen war, ins Wasser geweht hatte, spürte ich bereits die Energie, die zwischen uns pulsierte.

Später am Nachmittag fanden wir uns in seiner Wohnung wieder, ich verbrannt von der Sonne und er leicht beschwipst vom Wein beim Mittagessen.

So hatte alles begonnen.

Unvorstellbar, dass einer wie er, der Wittgenstein studiert hatte und Yoga praktizierte, einem auf einer Anwaltsparty am Silvesterabend im Toilettenraum eine runterhaut.

Doch die Statistiken zeigen, dass das an der Tagesordnung ist. Und viele begnügen sich nicht mit einer Ohrfeige. Sie töten lieber gleich.

3

GETÖTET VOM EX-FREUND

Rayane Barros de Castro, sechzehn, wurde erschossen. Bevor der Mörder sie tötete, schickte er ihr per WhatsApp eine Nachricht: »Ich werde mein Leben leben, aber du deins nicht.«

C

Nutte. Schlampe. Hündin. Hure. Dirne. Flittchen. Endlose Variationen. In einem Fall bezeichnete der alkoholisierte Mann seine Frau als Dona Sapa, fette Kröte (ich musste sofort an ein Foto im Internet denken, die Nahaufnahme einer hübschen Frau mit einem üppigen Doppelkinn, unter dem »Fick dich« stand). »Fette Kröte«, kreischte der Mann vor Lachen. Sein Opfer lief durchs Haus, der Mann torkelte hinterher, »Dona Sapa, Dona Sapa, Dona Sapa«, rief er ein ums andere Mal. Vor den Kindern. »Cururu macht die Kröte unten am Fluss …«, sang er. »In dein schlaffes Doppelkinn passen locker zwei Kilo Orangen«, sagte er. Als er merkte, dass er sie damit nicht mehr ärgern konnte, attackierte er sie mit dem Küchenmesser und tötete sie. In einem anderen Fall war der Freund so umsichtig zu warnen: »Ich verpasse dir eine Kugel in die Möse.« Und hielt sein Versprechen. »Aas wie dich, Luzineide«, pflegte ein anderer Mörder zu sagen, »finde ich zuhauf im Schlachterabfall.« Tod durch Ersticken. Iracema, erwürgt. Ebenso wie Elisa, Marineide und Nilza.

Der Gedanke, der Mörder müsse sich wegen der Obduktion Sorgen machen, ist lachhaft. Das System ist darauf ausgerichtet, nicht zu funktionieren. Wer das Opfer am Ende obduziert, blickt es voller Verachtung an. Ist ja nur eine Frau, denkt er. Eine Negerin. Eine Nutte. Ein Etwas. Wenn möglich, geht er in dem Kabuff, in dem er arbeitet, gar nicht erst ans Telefon. Und überlässt den Fall der nächsten Schicht.

Mit meiner Mutter konnten sie das nicht machen, aus einem ganz einfachen Grund. Sie war weiß. Und nicht arm.

Abgesehen von der einschlägigen Literatur zu dem Thema, hatte ich einhundertachtzig Verfahren in meiner Dokumentensammlung, die ich mir allesamt aus der Justizdatenbank von Acre heruntergeladen hatte. Im Gegensatz zu vielen Bezirken in reicheren Bundesstaaten des Landes war dort in einem heldenhaften Versuch, unsere Schalterkultur hinter sich zu lassen, der gesamte Datenbestand digitalisiert worden. Wanda. Telma. Abigail. Kelly. Die Liste der Namen füllte etliche Seiten auf meinem Computer, der während des gesamten Flugs angeschaltet blieb.

Beruf des Angeklagten: Soldat. Elektriker. Maurergehilfe. Bauer. Beamter im öffentlichen Dienst. Student. Man kann sagen, dass Frauenmord ein schichtübergreifendes Verbrechen ist. Ich legte meine eigenen Tabellen an, die künftige Statistiken erweitern würden. Bildungsgrad des Angeklagten: Semi-Analphabet. Abgeschlossenes Hochschulstudium. Analphabet. Universitätsniveau. Beziehung zum Opfer: Ehemann. Freund. Liebhaber. Ehemaliger Liebhaber. Bruder. Schwager. Stiefvater. Lediglich in fünf der Fälle kannte der Mörder das Opfer nicht.

Auf dem Flug musste ich an eine Freundin aus meiner Kindheit denken, die Insekten presste und in ein Heft klebte. Ich hatte mir auch so ein Heft zugelegt, aber Schmetterlinge zu töten war nie mein Fall gewesen. Vielleicht könnte ich jetzt mehrere Alben mit meinen Fotos der getöteten Frauen oder der Tatwaffen füllen. Messer. Sensen. Taschenmesser. Hacken. Flaschen. Hammer. Elektrokabel. Dampfkochtöpfe. Fleischspieße. Zum Frauenmorden taugt jeder Gegenstand als Waffe.

Ich blickte erst von den Akten auf, als wir in Brasília landeten. Nach und nach leerte sich das Flugzeug von jener Sorte Männer, die alle die gleichen Anzüge tragen und die gleichen Laptops bei sich haben. Wie viele von ihnen mochten wohl ihre Frauen verprügeln? Es wurde immer heißer. Ich überlegte, ob ich aufstehen und darum bitten sollte, die Klimaanlage wieder anzuschalten, aber im selben Moment überfiel mich eine plötzliche Müdigkeit. Wanda.

Abigail. Carmen. Joelma. Rosana. Deusa. Ich blickte auf diese Frauennamen, scheinbar nicht enden wollende Berge von Leichen. Und schlief ein.

Ich erwachte drei Stunden später in Cruzeiro do Sul; den Zwischenstopp in Rio Branco hatte ich gar nicht mitbekommen.

Beim Start in Brasília war ich die einzige Passagierin gewesen, jetzt war die Maschine voll. Während ich darauf wartete, dass wir aussteigen durften, überlegte ich, dass sicher viele Passagiere Kinder von Opfern waren. Sie kamen, so wie ich, um den Gerichtsverhandlungen beizuwohnen.

Beim Verlassen des Flugzeugs traf mich die feuchte Hitze von Cruzeiro do Sul wie ein Schlag. »Unser Acre – darauf sind wir stolz«, stand auf dem Willkommensschild.

Alles, was ich über die Region wusste – über die Besetzung Amazoniens im Allgemeinen und die von Acre im Besonderen –, hatte ich aus Euclides da Cunhas Krieg im Sertão, das ich noch während meines Studiums gelesen hatte. Acre wurde darin als eine Art »natürlicher Auslese im umgekehrten Sinne« beschrieben, als Ort der Verbannung.

Ich nahm mir ein Taxi und gab dem Fahrer die Adresse des Hotels, in dem ich mich einquartieren wollte. »Helmpflicht«, stand in spanischer Sprache auf einem der Schilder, aber keiner der Motorradfahrer dort trug einen Helm.

»Sind Sie zum ersten Mal in Cruzeiro do Sul?«, fragte der Mann am Empfang, ein gut aussehender, kahlköpfiger Halbindio, der Marcos hieß und der Sohn des Hotelbesitzers war.

Ich bejahte.

»Dann können Sie Ihren Freunden in São Paulo ja schon mal erzählen, dass Acre tatsächlich existiert.«

An den darauffolgenden Tagen tauchte er immer wieder wie aus dem Nichts auf, stets begleitet von Tadeu, seinem Hund. Egal, ob ich aus dem Gerichtsgebäude trat oder auf dem Marktplatz ein Eis aß, plötzlich war er da, kam gerade aus der Uni, in einem seiner auffälligen, orange-, lila- oder pinkfarbenen T-Shirts, manchmal auch nur in Shorts und barfuß, um in einem der Waldflüsse in der Umgebung schwimmen zu gehen. »Willst du mitkommen, kurz reinspringen?«, fragte er mich ständig. Wenn er mit mir redete, sah er mir fest in die Augen, auf eine neugierige, fast kindliche Art und Weise. Seine Fußspitzen zeigten beim Gehen leicht nach innen, was sehr unmännlich wirkte. Wenn er mit dem Auto unterwegs war, bot er mir an, mich mitzunehmen.

Seine Mutter war eine Indigene aus dem Dorf der Ch’aska. »Du musst die Ch’aska kennenlernen.« Tag für Tag wurde die Liste dessen, was ich tun musste, länger. »Du musst in den Wald gehen.« »Du musst einen Schwarm Königstyrannen im Flug beobachten.« »Du musst im Rio Croa schwimmen.« »Du musst Ayahuasca trinken.« Ohne seine Allgegenwart und seine Bereitschaft wären wir nicht so schnell Freunde geworden.

Bereits am Abend meiner Ankunft, als er mein Interesse für den spanischen Willkommensgruß »an die Brüder und Schwestern aus Bolivien und Peru« auf dem Empfangstresen bemerkte, erklärte er mir lang und breit, dass es »eine irre Sache« sei, in einer Grenzstadt zu wohnen. »Am Ende bist du weder von hier noch von dort«, sagte er. »Aber es ist okay. Ich fühle mich als Weltbürger.«

Und dann zog er mich hinaus auf die Straße, um den Vollmond zu betrachten, obwohl überhaupt kein Mond am Himmel zu sehen war.

Später, nachdem ich geduscht hatte, packte ich meinen Koffer aus und hängte meine Sachen in den Schrank. Amir hatte mir eine weitere E-Mail geschickt: »Hast du mich auf deinem Telefon blockiert? Wann hörst du endlich mit dem Kinderkram auf und redest vernünftig mit mir?«

Um elf Uhr lag ich erschöpft im Bett und konnte nicht schlafen. Ich ließ das Licht brennen und betrachtete die Feuchtigkeitsflecken, die sich die Wand entlang bis zum Fenster erstreckten. Plötzlich spürte ich wieder, zack, die Ohrfeige in meinem Gesicht. Rückblickend stellte sich die Szene anders dar, nicht mehr so, als wäre ich zugleich eine Zuschauerin, die mir dabei zusah, wie ich geohrfeigt wurde. Das Beobachter-Ich war verschwunden. Ich war nun ganz allein mit meinem Aggressor. Schlampe! Das Brennen auf meiner Wange fühlte sich noch realer an als an dem verhängnisvollen Tag.

Es war niederschmetternd, zugeben zu müssen, dass sich meine Gedanken in den letzten Tagen im Kreis gedreht hatten. Von Ohrfeige zu Ohrfeige. Tatsächlich hat eine Ohrfeige die gleiche Wirkung wie ein Dumdumgeschoss. Bei aller Unterschiedlichkeit richtet sie im immateriellen Teil von uns das Gleiche an wie ein derartiges Projektil in unserem Fleisch: Statt den Körper zu durchbohren, explodiert die geballte Zerstörungskraft in unserem Inneren und vergrößert die Verletzung. Ein großer Teil von uns stirbt bei der Ohrfeige. Psychologisch gesehen. In mir jedoch hatte sie eine Art umgekehrten Dominoeffekt ausgelöst, sie holte etwas empor, das vor langer Zeit heruntergefallen war, etwas aus dem Inneren, das tot war, ein Bruchstück, das ein weiteres Bruchstück zutage förderte und immer so fort, bis hin zum allerletzten, dem am tiefsten gefallenen, fast schon begrabenen, und das hieß »Mutter«.

Mein Verhältnis zum Tod meiner Mutter hatte schon verschiedene Phasen durchlaufen. Es hatte eine Zeit des Ich-möchte-ihr-Gesicht-nicht-vergessen gegeben, in der meine Großmutter gezwungen war, mehrere Fotos von ihr vergrößern zu lassen und das Haus mit gerahmten Porträts von ihr auszustaffieren. Die vorpubertäre Phase des Ich-will-nicht-mehr-darüber-sprechen, in der alle Bilder wieder eingesammelt wurden, mit Ausnahme eines einzigen Fotos von ihr im Alter von achtzehn Jahren, auf dem sie in Shorts und Turnschuhen neben ihrem Hund sitzt. Dann kam die härtere Phase, in der ich meine Mutter unter dem Teppich meiner Renitenz begrub. Erst während meines Jurastudiums und ausgestattet mit dem entsprechenden Fachvokabular griff ich das Thema, »jene Tatsachen«, stets mit aller Vorsicht, wieder auf. Die Worte »Mord«, »Vater«, »Prozess« und »Gefängnis« sprach ich nie aus, ich vermied sogar, sie auch nur zu denken, so als besäßen sie die fürchterliche Macht, unsere Vergangenheit an die Oberfläche zu holen.

Diese Ohrfeige stellte den Beginn einer neuen Phase unseres Verhältnisses dar. Es war, als wäre ein Deich gebrochen, der die heftige Sehnsucht zurückgehalten hatte, die ich nach meiner Mutter verspürte. In gewisser Weise verband die Ohrfeige uns wieder miteinander. »Wir sind aus demselben Stoff gemacht«, lautete die Lehre aus jener Ohrfeige. Bald nach dem Vorfall öffnete ich zum ersten Mal die Schachteln, die meine Großmutter über all die Jahre aufbewahrt hatte, fein säuberlich katalogisiert und nummeriert, und die genug Material enthielten, um ein Museum zu Ehren ihrer toten Tochter damit zu füllen. In dieser Hinsicht hatte die Ohrfeige eine Art Wiedergeburt der Toten in mir bewirkt. Alle, die in mir schliefen, erwachten, hungrig.

Ich konnte es kaum glauben, als die Kanzlei, in der ich arbeitete, in einer seltsamen Fügung zwei Wochen später damit begann, junge Anwälte auszuwählen, die im Rahmen einer gemeinsamen Aktion der Justiz zur Abarbeitung aufgestauter Verfahren von Femiziden an Gerichtsverhandlungen im ganzen Land teilnehmen sollten. Als Beobachter. Wir sollten Informationen und Statistiken für das Projekt der Hauptgesellschafterin der Kanzlei, Denise Albuquerque, zusammentragen. Sie plante ein Buch darüber, wie der Staat Mörder produziert, indem er asymmetrische Geschlechterverhältnisse billigt.

»Wir schreiben über den autorisierten massenhaften Mord an Frauen«, erklärte sie. »Zehntausend ungelöste Fälle von Frauenmorden liegen bei den Gerichten. Das ist mein Thema.«

»Welches ist die am weitesten von São Paulo entfernte Option für diese Tätigkeit?«, fragte ich meine Freundin Bia, die sich um die Auswahl der Anwälte kümmerte.

»Acre«, antwortete sie.

Und da war ich nun.

Mit jemandem, der einen Toten in sich trägt, sollte man sich besser nicht anlegen.

Alpha

Ich hörte die Grillen zirpen, Affen und Zikaden machten einen Höllenlärm. Ich dachte, es sei die Wirkung des Ayahuasca, doch Marcos erklärte mir, der Wald sei laut, es ertöne eine ständige Sinfonie der Insekten, der Zikaden und Bienen, und auch der Vögel, der Käuzchen, Papageien und Tukane, verstärkt von den Tapiren, den Jaguaren und den Wildschweinen, ein echtes Orchester: Manche krächzen, andere schnattern, summen, heulen, brüllen, pfeifen, jedes in einer eigenen Tonlage, und je tiefer man in den Wald eindringe, umso mehr Gezwitscher und Getriller und Gepfeife höre man. Vor allem bei Nacht.

Wichtig sei, dass ich mich voll und ganz auf den Tanz konzentriere, sagte Marcos und verschränkte seine Hände mit meinen. Zwei vor, zwei zurück. Lass uns tanzen. Die Farben scheuerten in meinen Augen. Verliefen. Das Gelb, das Rot, das Blau, allesamt schreiend. Ich sah das Bildnis eines alten Schwarzen, der Pfeife rauchte. Die Jungfrau. Und Iemanjá. Beide standen über dem Davidstern. Oberhalb des Altars am Eingang. Am Fuße des Waldes. Der Rhythmus, zwei vor, zwei zurück. Und der unaufhörliche Gesang. Ich trinke diesen Trank, zwei vor, der eine unglaubliche Kraft besitzt, zwei zurück, Er zeigt uns alle, zwei zurück, hier in dieser Wahrheit.

Ich sah ein Huhn. Menschen, die trommelten. Jemand lachte aus vollem Halse. Einer übergab sich. Einer sang. Ein anderer hatte Angst. Ich spürte Hitze rechts in meiner Brust, etwas Angenehmes, was war das? Die Alte neben mir, sie trug eine Uniform, tanzte, tanzte, ich schloss die Augen, Ich stieg empor, stieg freudig empor, die Gedanken kamen wie Vögel von hoch oben aus dem Wald, ich konnte sie nicht erreichen, Ich stieg empor, stieg freudig empor. Und dann verwandelte sich dieses Warme in meiner Brust in eine warme Stimme, bis hinauf zur Jungfrau Maria, und dann in eine volle Haarmähne und dann in ein junges Mädchen mit so vollem Haar wie nur irgend möglich, ohne die linke Brust, bewehrt mit Pfeil und Bogen, die mir mit großer Klarheit sagte: Schau, dort, unsere Schar, sie formiert sich im Herzen des Waldes. Wir, sagte sie, wir Frauen, Icamiabas, Mütter, Mestizinnen, Schwestern, Amazonen, Schwarze, Marias, Lesben, Töchter, Indigene, Mulattinnen, Enkelinnen, Weiße, wir sprießen aus der Erde, zitternd vor Hass, rachedurstig, mit unserem Eshu-Panzer rücken wir auf die Stadt vor, wir haben Schwänze bei uns, Gummipenisse mit Feuerkraft, und sind hinter dir her, böser Mann, gemeiner Mann, Ausbeuter, Missbraucher, Vergewaltiger, Frauenschläger. Mörder. Psychopath. Auf dich haben wir es abgesehen, du Muttermörder. Hort von Dämonen.

Ich schlug die Augen auf. Das war noch nicht die Wirkung des Ayahuasca.

»Ist alles in Ordnung mit dir?«, fragte Marcos, das Gesicht ganz nahe an meinem. Sein Atem war frisch wie der eines Kindes.

»Zwei vor, zwei zurück«, sagte er. Und wir tanzten weiter.

D

Willst du dich von einem Indiopfeil durchbohren lassen? Cruzeiro do Sul, was soll der Schwachsinn? Was tust du dort? Mal ganz im Ernst: Ich sehe nicht ein, weshalb du eine unselige Ohrfeige auf einer blöden Party für eine Offenbarung über meinen Charakter hältst. Was ist mit meiner zweiten Chance? Verliebte Küsse, Amir. PS: Niemand hat es verdient, nach Acre zu gehen!«

Nach der Ohrfeige hatte Amir mir ein Dutzend egozentrischer Nachrichten geschickt und war auf lächerliche Weise besorgt, ich könnte die Ohrfeige mit seiner Person in Verbindung bringen. Mich beschäftigte die Frage, woher er wusste, dass ich mich in Acre befand. Ich hatte Bia und meine anderen Freunde gebeten, den Mund zu halten. Wer mochte es ihm gesagt haben?

»Ich war es jedenfalls nicht. Was ist los?«, wollte meine Großmutter am Telefon wissen und fasste meine Frage bereits als eine Metastase des Todes meiner Mutter auf. »Hast du diese Reise wegen Amir unternommen? Was hat er getan? Was verheimlichst du vor mir?«

Angesichts meiner einsilbigen Antworten schrie sie geradezu: »Ich will mir keine Sorgen machen müssen.«

Das saß. Diese Lektion hatte ich früh gelernt.

»Du musst bedenken, dass du jetzt der Strohhalm bist, an den sie sich klammert«, hatte eine Freundin meiner Großmutter mit sanfter Stimme zu mir gesagt, nachdem mein Großvater gestorben war. Das ergab Sinn. Den Ehemann zu begraben, nachdem sie schon die Tochter beerdigt hatte, und allein dazustehen, ohne irgendeinen Familienangehörigen, mein Vater auf freiem Fuß um unser Haus schleichend, ich in meiner unausstehlichen Teenagerphase mit schlechten Noten in der Schule – all das war zu viel für sie gewesen. Ich hatte es mit eigenen Augen gesehen. Mit einem Mal war ihre Unerschrockenheit verflogen. Hinter dieser gesprächigen, couragierten Person, die mein Großvater als Naturgewalt zu bezeichnen pflegte und deren nachgezogene Augenbrauen ihr stärkstes Ausdrucksmittel waren, kam eine überbesorgte Frau mit einem pathologischen Kontrollbedürfnis zum Vorschein. Außer sicherzustellen, dass ich aß und am Leben blieb, schien sie nichts mehr zu interessieren. Sie hörte sogar auf, ihre Augenbrauen anzumalen, was ihr ein abnormes Aussehen verlieh, als hätte sie trotz ihres vollen Haars eine Glatze. Von nun an fürchtete sie sich vor verirrten Kugeln und vor Krankenhäusern. Vor dem Klingeln des Telefons. »Womöglich ist es eine schlechte Nachricht«, sagte sie.

Sie rief mich pausenlos an, ich brauchte bloß das Haus zu verlassen, sofort erhielt ich einen Anruf von ihr. Sie hatte Angst, dass mir unterwegs »irgendetwas« zustoßen könnte. Dieses »irgendetwas« konnte ein Überfall sein, Dengue-Fieber, eine verirrte Kugel, ein Unfall, ich konnte überfahren worden sein, eine spontane Entführung, Grippe, Vergewaltigung. Als ob der Umstand, dass sie mich anrief, mich gegen alles existierende Übel gewappnet hätte. Als wäre sie eine Polizistin, deren Aufgabe darin bestand, mir bei einer Schießerei um jeden Preis Deckung zu geben.

Sie hatte unser schnurloses Festnetztelefon und ihr Mobiltelefon stets in den Taschen ihres Hausmantels, wie ein Cowboy die halbautomatischen Waffen in seinem Halfter.

»Wo bist du gerade?«, fragte sie ständig. Ich musste Bescheid geben, wenn ich an meinem Ziel angekommen war. Von Bunker eins zu Bunker zwei. Und anrufen, bevor ich Bunker zwei verließ. Operation sicher verlaufen, Ende. Und sie während der Fahrt erneut anrufen. Unterwegs zu Bunker drei. Ich lebe noch, Ende, ich lege auf, hätte ich manchmal fast gesagt. Ich bin noch nicht gestorben. Mein Leben fand stückchenweise statt, zwischen den Telefongesprächen mit meiner Großmutter.

Mein Vater musste erst einen tödlichen Herzinfarkt erleiden und sie sich einer Angsttherapie unterziehen, bevor wir wieder ein »normales« Leben führen konnten. Dennoch wusste ich, dass der leiseste Verdacht ausreichte, um die Spirale ihres Wahns wieder in Gang zu setzen.

An diesem Morgen legte ich auf und hasste mich dafür, ihr Sorgen bereitet zu haben. Nachdem ich geduscht und das Luftigste angezogen hatte, was ich für die Äquatorhitze der Stadt mitgenommen hatte, erhielt ich einen Anruf aus der Kanzlei. Es war Bia.

»Hast du dort Verbrechen, bei denen Frauen zerstückelt, verstümmelt oder ausgeweidet worden sind?«

»Ich gehe kurz kotzen, und dann antworte ich dir«, sagte ich.

»Denise will das wissen. Sie plant ein Kapitel über Pornografie als Auslöser für die Tötung von Frauen.«

»Dir ebenfalls einen guten Morgen. Es wird nicht schwer sein zu finden, was sie sucht.«

»Ich dachte, Pornografie sei das mit den Hinterteilen und Muschis für Männer, die keinen hochkriegen, aber du machst dir keine Vorstellung davon, was Denise mir zu lesen gegeben hat. Hast du schon mal was von Snuff gehört? Der Wahnsinn. Kerle, die Frauen töten, ihnen die Gebärmutter herausreißen und darauf ejakulieren. Unfassbar!«

»Mensch, Bia, es ist acht Uhr morgens …«

»Gestern dachte ich noch, Pornografie zu kritisieren sei eine Beeinträchtigung der Meinungsfreiheit … aber die Typen ejakulieren …«

»Bia!«

»… auf einen herausgerissenen Uterus!«

»Verdammt!«

»Okay, ich hör schon auf. Denise’ Anweisung lautet, alles und jeden zu interviewen. Mörder. Staatsanwälte. Verteidiger. Richter. Leichen. Ciao.«

Ich ging hinunter, um zu frühstücken, und überlegte, ob Denise mir diese Arbeit wohl gegeben hätte, wenn sie wüsste, dass ich die »Tochter eines Opfers« und jetzt ein »Fast-Opfer« war.

»Natürlich hätte sie das. Und du solltest eine Schmutzzulage verlangen«, hatte Bia gesagt, als sie mich tags zuvor zum Flughafen gebracht hatte.

4

GETÖTET VOM VATER

Sie war achtundvierzig Tage alt, als sie erwürgt wurde.

Auf der Polizeiwache gab der Mörder an, »er sei sehr nervös gewesen und habe geglaubt, das Kind sei nicht seine Tochter«.

E

Eine Schlagzeile auf dem Titelblatt der lokalen Tageszeitung besagte, dass die Gerichtsverhandlung an diesem Vormittag beginnen würde.

Das dazugehörige Foto darunter zeigte drei junge Männer – der älteste war vermutlich noch keine fünfundzwanzig –, die grinsend an einem schlammverschmierten schwarzen SUV lehnten. Stiefel und Hüte. Maskuline Gestalten. Rechts im Hintergrund, etwas unscharf, weitere junge Männer mit Biergläsern in der Hand. Die Kulisse, ein wolkenloser Himmel, ein blauer Swimmingpool, hätte trefflicher nicht sein können, die Art von Aufnahme, bei der man unweigerlich an einen Haufen Geld, einen reichen Papa, ein erfolgreiches, sorgenfreies Leben denken musste. Universitätsstudenten, besagte die Bildunterschrift. Glückspilze, lautete die offensichtliche Schlussfolgerung. Nichts daran deutete auf das psychopathische Vorgehen des Trios hin, das ein junges Mädchen aus dem Kuratawa-Dorf vergewaltigt, gefoltert und getötet hatte.

Das Opfer war am Rand der Seite auf dem von einem Anthropologen zur Verfügung gestellten Foto zu sehen, der das Dorf einige Tage vor der Tat besucht hatte. Der Name des Mädchens war Txupira. Auf dem Bild spielte sie in Shorts und T-Shirt mit anderen Mädchen aus dem Dorf offenbar Tauziehen, nur dass das Tau aus irgendwelchen Pflanzenfasern bestand. Schwarze Augen, den Kopf nach hinten geworfen, glänzte das Mädchen in der Sonne, Lachen lag in der Luft.

Auf dem Weg zum Gericht musste ich an all die Fotos meiner Mutter denken, die in meiner Kindheit überall bei uns im Haus hingen. Sie eingemummelt auf einer Fahrt nach Campos de Jordão, die Nasenspitze rot vor Kälte. Mit Freunden beim Schulabschluss. In der Entbindungsklinik mit mir im Arm. Ihr zukünftiger Tod war auf den Fotos fast so offenkundig, dass ich beinahe seine Gestalt zu erkennen meinte. Gevatter Tod Seite an Seite mit meiner Mutter. Zusammen. Nicht mal als Erwachsene vermochte ich in meinem emotionalen Periodensystem das Element »Tod« von dem Element »meine Mutter« zu isolieren. Tod und Mutter waren in meiner Erinnerung zu einem unzertrennlichen Paar geworden. Vielleicht hatte ich deshalb so lange die irrige Vorstellung, eine Spezialistin für Fotos wie das von Txupira zu sein, Fotos von Menschen, die im nächsten Moment sterben werden, Fotos wie jene, die ich in den Reportagen über Verbrechen oder in den Akten unserer Anwaltskanzlei sah, die lebenslustige junge Mädchen zeigten, am Strand, auf Partys, mit Freunden, unverstellt, auf Personalausweisbildern, fröhlich auf Familienfeiern, im Internet, Frauen mit Kindern auf dem Arm, neben ihren Ehemännern, die aus dem Bilderrahmen lächelten. Es war, als spürte ich auf diesen Fotos den kalten Hauch des nahenden Todes, als hätte ich eine besondere Begabung, Zeichen zu empfangen, die niemand sonst empfing, weil niemand darauf achtete, so wie keiner mehr die Alarmanlagen von Autos hört, wenn sie zu lange schrillen. Es dauerte, bis ich begriff, dass es überhaupt keine Begabung war, die ich hatte, dass die Suche nach Zeichen auf den Bildern nichts war als eine krankhafte Art und Weise, alte, mit dem Tod meiner Mutter verbundene Gefühle wieder zum Leben zu erwecken.

Das Gericht von Cruzeiro do Sul war in einem trübseligen Kasten mit einer prätentiösen Fassade aus Betonrauten untergebracht. Das Gebäude war genauso hässlich wie die umliegenden Banken und so ganz anders als die typische Fazenda daneben, das älteste Gebäude der Stadt, mit hohen Wänden und einer Holzbalustrade, heute ein Museum.