12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Unionsverlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Curumbá, eine brasilianische Kleinstadt nahe der bolivianischen Grenze. Der Mann am Flussufer wollte eigentlich bloß angeln, doch plötzlich stürzt vor seinen Augen ein Flugzeug in den Strom. Er will helfen, aber der Pilot ist sofort tot. Andere Passagiere gibt es nicht, nur einen Rucksack. Darin: ein Paket Kokain. Der Finder überlegt kurz – und behält es. Seine Entscheidung treibt ihn Schritt für Schritt in die Kriminalität, und zieht ihn immer tiefer hinab in den brasilianischen Drogensumpf, in dem bald seine ganze Welt zu versinken droht. Ein bestechend genaues Porträt der lateinamerikanischen Drogenmafia und ein atemloser Roman über das Böse in uns.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 250

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Über dieses Buch

Nahe der bolivianischen Grenze sitzt ein Mann am Flussufer und angelt, als plötzlich ein Flugzeug in den Strom stürzt. Darin findet er nur noch den toten Piloten - und ein Päckchen Koks. Er entscheidet sich, die Drogen zu behalten, und setzt damit eine rasante Entwicklung in Gang. Ein atemloser Roman über die Drogenmafia und das Böse in uns.

Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.

Patrícia Melo (*1962) zählt zu den wichtigsten gegenwärtigen Stimmen der brasilianischen Literatur. In ihrem Werk beschäftigt sie sich mit der Gewalt und Kriminalität in Brasiliens Großstädten. Sie wurde u. a. mit dem Deutschen Krimipreis und dem LiBeraturpreis ausgezeichnet. Sie lebt in Lugano.

Zur Webseite von Patrícia Melo.

Barbara Mesquita, geboren 1959 in Bremen, arbeitet u. a. als Literaturübersetzerin für Portugiesisch und Spanisch mit Schwerpunkt auf den lusofonen Ländern Afrikas. Sie hat u. a. Patrícia Melo, Luis Fernando Veríssimo, Pepetela und Arménio Vieira übersetzt.

Zur Webseite von Barbara Mesquita.

Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)

Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.

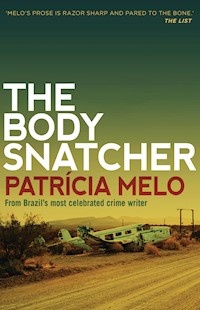

Patrícia Melo

Leichendieb

Kriminalroman

Aus dem Portugiesischen von Barbara Mesquita

E-Book-Ausgabe

Unionsverlag

HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.

Impressum

Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument

Die Originalausgabe erschien 2010 im Verlag Editora Rocco Ltda., Rio de Janeiro.

Die deutsche Erstausgabe erschien 2013 im Tropen Verlag.

Originaltitel: Ladrão de Cadávares

© by Patrícia Melo, 2019

Diese Ausgabe erscheint in Vereinbarung mit der Literarischen Agentur Mertin Inh. Nicole Witt e. K., Frankfurt am Main

© by Unionsverlag, Zürich 2023

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: Mülltüte - Carolyn Franks (Alamy Stock Photo); Wolke - Avesun (Shutterstock)

Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz

ISBN 978-3-293-31175-6

Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte

Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)

Version vom 26.01.2023, 16:11h

Transpect-Version: ()

DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.

Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.

Unsere Angebote für Sie

Allzeit-Lese-Garantie

Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.

Bonus-Dokumente

Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.

Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert

Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.

Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät

Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:

Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt

E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.

Wir bitten um Ihre Mithilfe

Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.

Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags

Inhaltsverzeichnis

Cover

Über dieses Buch

Titelseite

Impressum

Unsere Angebote für Sie

Inhaltsverzeichnis

LEICHENDIEB

Teil 1 — Die Leiche1 – Wir suhlen uns in der Hitze2 – Der Reporter erklärt: Dreiunddreißigtausend junge Menschen werden in …3 – Die Nase der einmotorigen Maschine war an der …4 – Ein Jahr zuvor war ich Geschäftsführer für Telefonmarketing …5 – Die Waage im Bad zeigte ein Kilo und …6 – Die Nachricht, auf die ich wartete, kam erst …7 – Erbarmungslos ergriff die Sonne von allem Besitz …8 – Rrrrck, rasselte die Kette. Von dem Schmieröl wurde …9 – Wenn man die Landstraße 26A in Richtung des …10 – Ich trank zwei Tassen Kaffee11 – Zuerst sprengte Brian sich das Gehirn. Zehn Tage …12 – Ihr Auto ist gestohlen worden? Fahren Sie nach …13 – Was machst du denn hier?, fragte Sulamita …14 – Und dann fing Sulamita an zu weinen …15 – Sonntagabend. Moacir brüllte, Eliana brüllte, und die Kinder …16 – Kollaps, Over, sagte ich im Krankenhaus zu mir …Teil 2 — Der Dieb17 – Wie viel hast du dabei?, fragte Ramírez18 – Schrecklich, sagte Dalva, als ich im Krankenhaus ankam …19 – Es war Sulamitas freier Tag, und sie hatte …20 – Ich nahm eine kalte Dusche, wurde davon aber …21 – Sulamita zog das Laken weg und entblößte Moacirs …22 – Der Tag war verregnet, aber es trudelten trotzdem …23 – Mein Plan ist eine Geschichte vom Fischen …24 – Um acht Uhr morgens parkte ich den Wagen …25 – Ich wollte mich nicht ständig so fühlen …26 – In den folgenden Tagen hieß es warten27 – Die Sonne schien durch die Hohlräume zwischen den …28 – Eine halbe Stunde später hielt ich vor dem …29 – Wir fuhren schon seit über einer halben Stunde …30 – Als ich am Montag zur Arbeit kam …31 – Wenn man ein Verbrechen wie dieses begeht …32 – Sieben Uhr morgens33 – Der Tag war lang. Heiß. Das Einzige …34 – Guten Morgen, Pantaneiro, sagte Sulamita, als wir am …35 – Am nächsten Tag rief Sulamita mich sofort an …36 – Wollt ihr wissen, was ich mit diesem Mistding …37 – Der Koffer wurde geöffnet, die Dollar lagen darin …38 – Die Totenwache war ein Großereignis39 – Als ich am nächsten Morgen zur Arbeit kam …Epilog — Ein Jahr späterDankMehr über dieses Buch

Über Patrícia Melo

Patrícia Melo: »Literatur ist ein Risiko, ein Tauchgang, ein Abenteuer.«

Über Barbara Mesquita

Andere Bücher, die Sie interessieren könnten

Bücher von Patrícia Melo

Zum Thema Kriminalroman

Zum Thema Spannung

Zum Thema Lateinamerika

Zum Thema Brasilien

Für Pedro Henrique

Teil 1

Die Leiche

»Leichen ertragen kein Nomadendasein.«

Tomás Eloy Martínez

1

Wir suhlen uns in der Hitze.

Auf der Galerie höre ich Schritte, aber ich bin zu schlapp, um zu schreien.

Sie flüstern, stolpern, machen irgendwas kaputt, lachen.

Die Fahrradwerkstatt unten hat geschlossen. Die Kinder im Viertel, eine ganze Bande, machen sich einen Spaß daraus, die Nachbarn auszuspionieren. Steigen auf Dächer, klettern auf Bäume, zwängen sich in Luken. In der Ferne höre ich Seifenkisten über den Asphalt rattern. Sie pfeifen.

Diese blöden Möchtegernindios, sagt Sulamita; steht auf, nackt, und geht ins Bad.

Die Alte unten schreit. Die Indiofrau. Gestern noch hat sie mir erzählt, dass sie aus den Fasern der Acuri-Palme etwas flechten könne.

Wenn Sulamita bei mir schläft, regt sie sich auf. Behauptet, ich müsse mir eine Arbeit besorgen, hier wegziehen, mir ein anderes Viertel suchen. Diese Scheißindios, sagt sie wieder und wieder.

Mir gefällt es hier. Und in Corumbá. Auch an die Kinder habe ich mich schon gewöhnt, die in meiner Abwesenheit oft in meinen Sachen wühlen. Und ich mag auch die alte Indiofrau und muss an sie denken, wenn ich angeln gehe.

Ich höre, wie Sulamita im Bad einen Eimer Wasser volllaufen lässt. Tu es nicht, sage ich, vergebens. Auf Zehenspitzen geht sie zur Tür und überrascht die Kinder, die aufgereiht vor dem Fenster hocken, von hinten.

Ich höre, wie sie johlend und lachend davonlaufen.

Erst jetzt öffne ich die Augen.

Es ist Sonntag.

2

Der Reporter erklärt: Dreiunddreißigtausend junge Menschen werden in den kommenden vier Jahren ermordet werden. Ich sehe im Geist einen Polizisten vor mir, der das Feuer auf sie eröffnet. Schwarze, hinterrücks erschossen, stelle ich mir vor. Arme Leute. Sehe die an der Wand klebende Hirnmasse am Ort des Gemetzels. Und Wundränder. Der Reporter sagt: Den Statistiken zufolge werden die Toten Schwarze und Dunkelhäutige sein. Irgendjemand muss den Gehweg sauber machen, überlege ich.

Ich liebe es, mich nach einer kalten Dusche und einem starken Kaffee in meinen schrottreifen roten Pick-up zu setzen, das Radio anzuschalten und mich von dem Sprecher über den weltweiten Verfall der Börsenkurse berieseln zu lassen, über Massenmorde, Erdbeben, Angriffe der Taliban, Entführungen, Überschwemmungen, Morde, Epidemien, Vergewaltigungen und kilometerlange Staus. Das beruhigt mich, ist Teil meiner Genesung. Ich höre das alles mit dem guten Gefühl, nicht Zielscheibe von irgendetwas zu sein, ich falle aus den Statistiken heraus, bin nicht reich, bin nicht schwarz, bin kein Moslem, das sind meine Gedanken, ich bin gerettet, geschützt in meinem Wagen, während ich weiter nach Remédios fahre und in die Estrada Velha, die alte Landstraße, einbiege, immer bei offenem Fenster, um den Geruch der Natur zu spüren, der mir in die Nase steigt.

Manchmal schläft Sulamita bei mir. An den Tagen aktiviere ich mein inneres Antivirusprogramm und höre mir ihre Geschichten über das an, was auf der Polizeiwache passiert, in der sie als Verwaltungsangestellte arbeitet.

Beschlagnahmungen von Drogen, Haftbefehle, Razzien, Korruption und Betrug. Die Leute versauen sich nämlich reihenweise ihr Leben. Heute hat sie mir, während wir frische Brötchen aßen, von einer Frau erzählt, die mit einem Messer im Ohr auf die Wache kam.

So hatte dieser Sonntag für mich begonnen. So weit, so gut, sagte ich zu mir selbst. Zumindest habe ich kein Messer im Ohr stecken. Uns geht es gut. Alles unter Kontrolle, Over.

Ich parkte auf der ersten Brücke, stieg hinunter zur Kanalmündung, lauschte eine Weile lang dem Quaken der Frösche und überlegte, wo ich angeln wollte.

Ich musste an den Tag denken, an dem Sulamita und ich mit dem Fahrrad zur Grotte gefahren waren. Eine schwachsinnige Idee, sagte Sulamita. Der Weg war aufgeweicht von den Überschwemmungen, der Schlamm reichte uns bis zu den Knöcheln. Sulamita schimpfte den ganzen Weg über, während sie das Rad schob. Dann badeten wir im eiskalten Wasser der Grotte.

Von der Brücke aus war so gut wie kein Tier zu sehen, nicht mal ein Wasserschwein oder ein Alligator, wegen der Fazendas, der Landgüter, in der Nachbarschaft. Einige Tukane und Krähen flogen über das flache Unterholz und suchten in den Wasserlachen, in denen sich das Sonnenlicht spiegelte, nach Nahrung.

Es war so heiß, dass die Viehtransporter der Gegend sich nicht auf die Straße trauten. Mir lief der Schweiß das Gesicht herab.

Ich ging zurück zum Wagen und fuhr in den Wald, mitten zwischen den Caranday-Palmen hindurch. Folgte dem Pfad, so weit es ging, mein Angelzeug, die Kühltasche mit dem Bier, Winde, Angelrute, Haken und etwas Erdnusskonfekt hatte ich dabei.

Nachdem ich das Auto unter einem Baum abgestellt hatte, lief ich mit meinem Angelzeug und dem Kescher zu Fuß weiter bis zum Fluss, dem Rio Paraguay. Ich weiß nicht, wie lange ich ging. Mein Kopf dröhnte in der Sonne. Unterwegs legte ich an der Grotte, bei der ich mit Sulamita gewesen war, eine Pause ein. Erschöpft zog ich mich aus und ließ mich lange im Wasser treiben, spürte die Kühle in meinem Körper, bis meine Schläfen aufhörten zu pochen.

Ausgeruht ging ich den Pfad weiter bis zum Fluss.

Es war Januar, der Monat, in dem die Fischschwärme zum Laichen die Flüsse bis zur Quelle hinaufziehen. Um diese Zeit ist das Fischen verboten, man darf weder Wurfnetze noch Kescher oder Reusen verwenden. Der Vorteil ist, dass man den Ort ganz für sich alleine hat.

Ich setzte mich hin und machte ein Bier auf. Es war einer dieser ruhigen, sonnigen Sonntage, an denen die Gedanken ziel- und sorglos vor sich hin schweifen.

So verbrachte ich den Nachmittag, halb benommen vom Bier, schaute auf den dahinfließenden Fluss. Eine laue Brise umwehte mich.

Ich angelte so viel, wie ich zu Fuß bis zum Wagen transportieren könnte. Zwei Mühlstein- und drei Schlammsalmler sowie einen Antennenwels, an die zehn Kilo.

Dann legte ich mich in den Schatten, aß etwas von dem Erdnusskonfekt, schloss die Augen und wartete mit dem Rückweg, bis es sich etwas abgekühlt hätte. Keine Ahnung, wie lange ich schlief. Ich träumte, ich hätte eine Liste der Nebenstellen anzufertigen und mich über Funk mit den Telefonistinnen abzustimmen, Over. All das war schon enorm lange her, aber das Funkgerät geisterte noch immer durch meine Albträume.

Ich wachte mit Herzrasen auf, hörte Motorenlärm. Als ich zum Himmel schaute, erblickte ich ein tieffliegendes Flugzeug, dachte, jemand würde Luftaufnahmen machen.

Ich weiß nicht genau, wie alles passierte. Plötzlich eine Explosion, und das Flugzeug stieß in den Rio Paraguay wie ein Fischreiher.

3

Die Nase der einmotorigen Maschine war an der engsten und verwinkeltesten Stelle in den Rio Paraguay getaucht, in einem nicht schiffbaren Teil des Flusses. Einer ihrer Flügel hatte sich in sein flaches Bett gebohrt. Aus dem Motor stieg dunkler Qualm.

Ich zog Turnschuhe und Hose aus, watete in den Fluss und schwamm zum Flugzeug. Das Wasser reichte mir kaum bis über die Hüfte. Gleich beim Erklimmen des Rumpfs entdeckte ich den Piloten, einen großen, jungen Kerl mit kantigem Gesicht. Das Blut schoss ihm aus der Wunde an der Stirn.

Ich zog die zum Teil aus dem Wasser ragende rechte Tür gewaltsam auf und stieg ins Innere. Erklärte dem Piloten, er brauche sich keine Sorgen zu machen, ich würde ihn zu meinem Wagen bringen, und über mein Handy würden wir Hilfe holen. Sie haben großes Glück, sagte ich, während ich ihn vom Sicherheitsgurt befreite, wirklich großes Glück, vom Himmel zu stürzen und noch am Leben zu sein.

Genau in dem Augenblick, als ich ihm sagte, was für ein Glückspilz er sei, verlosch er. Zuvor gab er noch einen unterdrückten Seufzer, fast ein Stöhnen, von sich. Ich überprüfte seinen Puls, Fehlanzeige.

Panik packte mich.

Das Flugzeug begann, voller Wasser zu laufen. Ich öffnete die Tür, um zu verhindern, dass wir von der Strömung mitgerissen würden, ohne mir ganz sicher zu sein, ob meine Annahme stimmte.

Keuchend und Wasser schluckend schwamm ich zurück zum Ufer, nunmehr voller Angst vor den Piranhas. Versuchte das Handy in meiner Hosentasche anzuschalten, aber es hatte kein Netz.

Ich kehrte zum Flugzeug zurück, stieg ins Cockpit und setzte mich auf den Sitz des Kopiloten. Einige Minuten lang lauschte ich dem an den Rumpf schlagenden Wasser und überlegte. Vielleicht sollte ich den Kerl besser aus dem Fluss holen. Allerdings war es völlig aussichtslos, ihn zum Wagen zu schleppen. Der Junge war kräftiger gebaut als ich, wog bestimmt an die achtzig Kilo. Ich hätte ihn zum Auto schleifen können. Die Vorstellung, eine Leiche zu tragen, verstörte mich.

Es würde auch keinen Unterschied machen, ihn bis zur Bergung dortzulassen.

Von der Straße aus könnte ich die Polizei alarmieren. In weniger als drei Stunden würde sie dort eintreffen.

Abermals fühlte ich den Puls des Mannes. In dem Moment bemerkte ich den ledernen Rucksack, der hinten am Sitz befestigt war.

Darin fand ich eines dieser unverwechselbaren Päckchen, die man aus dem Fernsehen von Reportagen über die Sicherstellung von Drogen kennt. Eine kompakte weiße Masse, in dicke Plastikfolie eingeschweißt und mit Klebeband umwickelt. Ich bohrte ein kleines Loch in die Verpackung und rieb mir probehalber etwas Pulver aufs Zahnfleisch. Zwar war ich kein Fachmann für diese Dinge, aber auch kein Laie. Meine Zunge wurde taub. Und mein Rachen ebenfalls.

Ich überlegte eine Weile und dachte an die Polizeiwache, an der ich auf dem Weg nach Corumbá vorbeikommen würde. Bei der Vorstellung von einem Riesenhaufen Geld dauerte es keine Minute, bis ich meine Entscheidung getroffen hatte.

Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber es stimmt absolut, der Mensch ist nicht lange ehrlich, wenn er alleine ist.

Aus demselben Grund nahm ich dem Piloten auch die Armbanduhr ab und verschwand.

4

Ein Jahr zuvor war ich Geschäftsführer für Telefonmarketing bei einem Callcenter in São Paulo gewesen und verantwortlich für den Verkauf von Fitnessgeräten, die man zusammenklappen und unters Bett legen kann und die man dann nie wieder benutzt. Ich hatte schon Schlimmeres verkauft, Kreditkarten, Wasserfilter und Gürtel zum Schlankwerden. Ich lebte an meiner Grenze, vollgepumpt mit Kaffee, rannte wie ein aufgeschrecktes Kaninchen durch die Flure des Callcenters, schrieb Berichte und koordinierte über Funk die Verkaufsteams, stets mit dem Gefühl, meiner Arbeit hinterherzuhinken.

Zu meinen Aufgaben gehörte es, die neuen Mitarbeiterinnen in Powerpoint, Word, Excel und Outlook zu schulen, eine schwierige und langwierige Übung, die stets meine Migräneanfälle auslöste. Eine junge, unerfahrene Angestellte war gerade von mir eingewiesen worden, als ich bei der Beaufsichtigung ihrer ersten Gespräche am Telefon gleich am Morgen ihres ersten Einsatztages feststellte, dass sie Schwierigkeiten beim Aussprechen bestimmter Wörter hatte. Und das nach der beinharten Schulung. Was haben Sie da in Ihrem Mund?, fragte ich.

Sie zeigte mir das Piercing, das sie sich tags zuvor in die Zungenspitze hatte stechen lassen.

Sie grinste verlegen, als ob sie etwas angestellt hatte. Das gab mir den Rest. Als ob man so arbeiten könnte, zischelnd, Wörter Menschen entgegenspuckend, die nicht mit einem reden wollen, die sofort den Hörer auflegen, wenn sie merken, dass man ihnen etwas andrehen will. Wollen Sie etwas verkaufen? Wiederhören, sagen sie, kein Interesse. Ich will nichts kaufen. Und knallen den Hörer auf. Und sie, meine Angestellte, mit einem Zungenpiercing.

Wie wollen Sie so mit unseren Kunden sprechen?, fragte ich.

Sie grinste betreten und legte den Kopf in den Nacken.

Ich erinnere mich nur noch an den Hass, der in mir hochstieg, und dann an die Ohrfeige, die ich ihr versetzte.

Alle fanden, dass ich ein angespannter Typ sei, aber einer, der sich unter Kontrolle hätte. Ich dachte das auch.

Man versteht nie, wie ein verantwortungsbewusster, fleißiger Bürger eine Waffe ziehen und bei einem Streit im Straßenverkehr einen Autofahrer erschießen kann. Dabei ist es eigentlich ganz simpel. Es passiert auf die gleiche Weise, wie ich meine Angestellte ohrfeigte. Die Waffe liegt da, im Handschuhfach. Auf einmal versperrt so ein Typ einem auf der Kreuzung den Weg, man springt aus dem Wagen und verpasst ihm einen Schuss in die Stirn. So einfach ist das.

Unverzüglich brachte ich das Mädchen in mein Büro, sie erschrocken, ich noch erschrockener. Hier, trinken Sie Wasser, sagte ich, setzen Sie sich, nehmen Sie das Tuch hier. Ich bat sie um Verzeihung, auf jede erdenkliche Weise. Aber ich konnte mir selbst nicht verzeihen und noch viel weniger verstehen, wie ich mich dem Mädchen gegenüber so hatte verhalten können. Sie saß nur still da, den Blick zu Boden gerichtet. Wie ein geprügelter Hund. Sie besaß nur diesen immer gleichen abgetragenen schwarzen Hosenanzug, seit dem ersten Tag der Schulung kam sie damit in die Firma. Ein Mädchen, sauber und abgewetzt. Blass. Sah aus wie eine Wasserflasche. Leer. Man hat es satt, Leute wie sie zu sehen, so gewöhnlich. Stehen mit ihren ordinären Taschen an der Bushaltestelle, drücken Fahrstuhlknöpfe, verkaufen Eintrittskarten im Kino. An diesem Tag bemühte sie sich, nicht vor mir loszuheulen. Darf ich auf Toilette?, fragte sie. Wir beide dort, einander vis-à-vis, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Entschuldigung, sagte ich. Entschuldigen Sie bitte vielmals. Ich bot ihr meine Toilette an, Geschäftsführer haben dieses Privileg, aber sie wollte lieber die Angestelltentoilette benutzen. Fünf Minuten später kam sie wieder, ohne Piercing, das Gesicht gewaschen, und bat um Erlaubnis, an ihren Platz zurückkehren zu dürfen.

Die folgenden Tage waren schrecklich. Als hätten wir beide ein Verbrechen begangen. Es herrschte ein so bleiernes Klima zwischen uns, dass sie mir kaum einen guten Morgen zu wünschen vermochte. Vor lauter schlechtem Gewissen und Verlegenheit vermied ich sogar, an ihrem Platz vorbeizugehen. Wartete darauf, dass sie mich anzeigte. Nachts im Bett konnte ich bei dem Gedanken daran nicht schlafen. Aber sie zeigte mich nicht an.

So ging es eine Woche lang. Am achten Tag erschien sie nicht. Als ich ihren leeren Stuhl sah, überkam mich eine schlimme Vorahnung. Kurz darauf rief jemand aus ihrer Familie an und teilte mir mit, dass sich das Mädchen aus dem zehnten Stock gestürzt hatte.

Bei der Beerdigung sah ich aus der Ferne ihren Ehemann, mit Irokesenhaarschnitt und exzentrischem Outfit, Ringen in Ohr und Nase und der zweijährigen Tochter auf dem Arm.

Ich weiß, es war nicht meinetwegen. Sie hatte schon mit dem Abgrund geliebäugelt. Ich hatte ihr nur den Anlass gegeben zu springen.

Wer war dieses Mädchen?, fragte mein Chef bei seiner Rückkehr von einer Reise, als er von der Sache hörte. Tage später kannten sämtliche Verkäuferinnen die Geschichte von der Ohrfeige und weigerten sich, Anordnungen von mir entgegenzunehmen und mit mir zu sprechen. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Virus im Gebäude und in der Umgebung. Angestellte aus anderen Stockwerken, von anderen Unternehmen wandten sich im Fahrstuhl oder in dem Restaurant, wo ich jeden Tag zu Mittag aß, von mir ab. Das ist er, tuschelten sie, wenn ich vorbeikam. Es war seinetwegen, hieß es. Der Ohrfeiger. Ich wurde zu einer Art Berühmtheit. Ich war die Pest, der Teufel. Jemand schrieb ans schwarze Brett des Callcenters: Hau ab, du herzloses Monster!

Ich habe keine andere Wahl, teilte mir mein Chef mit, als er mich entließ.

Ich geriet sofort in eine Krise. Kam nicht aus dem Bett und nahm so viel Schlafmittel, dass ich einer Maschine ähnelte, die man an- und abschaltete.

Du bist ja in einem furchtbaren Zustand, sagte mein Cousin Carlão, als er mich zufällig in São Paulo besuchte. Zufällig lud er mich ein, ein paar Wochen bei ihm zu verbringen.

So kam es, dass ich nach Corumbá zog. Zufällig.

5

Die Waage im Bad zeigte ein Kilo und einhundert Gramm.

Es hieß, in den Staaten sei es das Doppelte wert und in Europa das Dreifache, aber ich hatte nicht vor, die Sache weiter voranzutreiben. Und auch nicht den Mut. Eigentlich war mir das Geld scheißegal. Ich wollte nur genügend, um eine Weile nicht mehr arbeiten zu müssen.

Ich wog den Stoff sicherheitshalber noch zweimal.

Dann steckte ich alles wieder zurück in den Rucksack, kletterte auf einen Stuhl, öffnete die Klappe vom Wassertank und verstaute den Rucksack dahinter.

Mein Zimmer befand sich an der Peripherie von Corumbá und gehörte einem Kaziken des Guató-Volkes, der weder Guató sprach noch Kanu fahren konnte.

Es war größer als meine vorherige Bleibe, eine Hütte an der 26A, einer Landstraße, wo es nichts gab als Kröten und Buschwald. Ich gewöhnte mich nur schwer an den Ort mit surrenden Fliegen, Schlamm und Landbewohnern, die nichts zu bieten hatten außer Kameradschaft. Dort fühlte ich mich hohl und leer, und wenn ich nachts die Augen schloss, gingen mir weder der Lärm von São Paulo noch mein Büro in der Avenida São Luís mit seinen nackten, von der Neonreklame des Fitnessstudios gegenüber meinem Fenster erleuchteten Wänden aus dem Sinn.

Manchmal träume ich noch immer von meiner selbstmörderischen Telefonverkäuferin, ihrem farblosen Gesicht, und wache von dem trockenen Knall der Ohrfeige auf, als würde mich jemand angreifen. Aber inzwischen kann ich an São Paulo schon wie an eine Art Zerstäuber denken, der mich in etwas Winziges, Schwaches und leicht zu Zerquetschendes verwandelt hat, das imstande war, seiner eigenen Mitarbeiterin eine runterzuhauen. Eine echte Krankheit, diese Stadt. Wie die, von denen Soldaten befallen werden, wenn sie eine Uniform anlegen und in den Krieg ziehen. Oder Untergebene bei der Ausführung von Befehlen. Nicht weil es ihnen gefallen würde, sich aufs Schlachtfeld zu begeben oder Befehle auszuführen. Es ist eher eine Frage der Konsequenz, schließlich ist man dort, um bestimmte Dinge zu tun. Man muss sich anpassen. Und man fügt sich rasch ein. Es hätte schlimmer kommen können, dachte ich. Ich hätte einen Autofahrer auf der Straße umbringen können. Hätte Computerbetrug begehen, Geld veruntreuen oder mich aus dem zehnten Stock stürzen können. Auf jeden Fall war ich in ein Loch gestürzt, darin versunken und vergammelt wie eine Tomate auf dem Asphalt, wenn der Markt vorüber ist. Ich war gerade noch mal davongekommen. So dachte ich über die Stadt. Und schwor, nie in dieses Leben zurückzukehren. Nie wieder, Over.

Rita, die Frau meines Cousins, hatte mir aus dem Loch herausgeholfen. Als ich sie das erste Mal sah, sonnte sie sich gerade im Bikini bei der Tankstelle, und schon damals konnte man die elektrischen Funken spüren, die sie versprühte, um mich zu verbrennen. Sie war sechsundzwanzig Jahre alt und verkaufte Kosmetikartikel an der Haustür. Hübsch war sie nicht. Aber in ihrem Gesicht war etwas, das jedem auf Anhieb gefiel. Als Carlão mir das erste Mal von ihr erzählte und dabei erwähnte, dass er ihretwegen Frau und Töchter verlassen habe, war es genau diese Seite von Rita gewesen, die er meinte, ihre Neugier, ihr Lächeln, ihre Heiterkeit, er hatte sie sehr gut beschrieben. Ihre Nase war etwas zu groß, das Haar gefärbt, die Füße knochig und winzig klein, aber auf nichts davon achtete man in ihrer Gegenwart.

Wenn Carlão einkaufen fuhr oder verreiste, kam sie herunter zur Tankstelle und leistete mir Gesellschaft. Kam mit frischem Kaffee auf mein Zimmer. Wir gingen schwimmen, in irgendeinem See in der Nähe. Dieser Ort hier ist das Ende der Welt, sagte sie immer. Endstation. Schau dir bloß mal an, wohin es dich verschlagen hat. Einen Schritt weiter, und du bist im Jenseits. Wenn du dich in der Richtung irrst, landest du in Bolivien.

Manchmal saßen wir still nebeneinander, rauchten und blickten auf die leere Landstraße, bis sie mich eines Tages fragte, wer das Mädchen sei, das mich jeden Tag anrief. Unsere Gesichter waren einander so nahe, dass ich den Kaffeegeruch ihres Atems spüren konnte. Meine Freundin, sagte ich. Und Sulamita soll der Name eines Menschen sein, fragte sie. Ich dachte, es sei ein Erz hier aus der Gegend. Aluminiumphosphat oder so. Ich lachte. Sie blieb ernst und sagte, sie sei gerade dabei, sich in mich zu verlieben.

Am nächsten Tag machte ich mich aus dem Staub, ich wollte keine Probleme mit meinem Cousin.

Nun war ich hier, ohne Arbeit und mit einem Kilo Koks, versteckt hinter einer Bodenklappe.

Bevor ich duschte, ging ich die Treppe hinunter, über den Gang neben der Fahrradwerkstatt und schenkte der alten Indiofrau, der Mutter des Fahrradhändlers, die Fische. Serafina war ihr Name.

Es gab noch ein paar Guatós in der Nachbarschaft, ich sah sie dort, mit ihren Mandelaugen, ihren Badelatschen, spätnachmittags spielten sie Fußball, übernahmen jede Art von Arbeit, Reparaturen von Blechschäden, Wachdienst, Putzen, sie würden sich nicht mehr an das Leben auf der Insel gewöhnen, von der das Militär sie vertrieben hatte und wohin sie später wieder zurückkehren durften, als die Pfarrer der Gegend sich für sie einzusetzen begannen. Serafina war lieber in der Stadt geblieben, nachdem ihr Mann wegen Herzproblemen im Krankenhaus gelegen hatte.

Das einzige Problem bestand darin, dass sie nun, wo der alte Kazike gestorben war, bei ihrem Sohn wohnen musste. Die Familie lebte zusammengepfercht in zwei Räumen. Serafina schlief mit den drei Enkeln in der Küche, die direkt neben dem ehelichen Schlafzimmer lag. An den Wänden lehnten Schaumstoffmatratzen und hinter dem Kühlschrank hing Wäsche zum Trocknen. Das Schmieröl aus der Fahrradwerkstatt kroch allmählich die Wände hoch.

Die Schwiegertochter gehörte nicht zu dem Indiovolk und regte sich auf, wenn die Alte Guató sprach. Die kleinen Indiokinder bekamen von der Mutter wegen nichts und wieder nichts eine Ohrfeige, und manchmal war auch für Serafina eine übrig, und zur Strafe wurde sie sogar auf die Straße gesetzt.

Wenn das passierte, nahm ich sie mit in mein Zimmer. Sie war stets ganz verstört, ratlos, und fragte mich, meinst du, es war, weil ich an den Kühlschrank gegangen bin? Ich habe mir eine Banane genommen. War es vielleicht wegen der Banane?

Sie sind alle in den Supermarkt gegangen, sagte sie an dem Abend, sie kommen gleich zurück, vollgepackt mit Konserven und Keksen, fügte sie hinzu und seufzte. Ich habe gebratene Wurst. Willst du welche? Ich überlegte, dass es gut wäre, nicht aus dem Haus zu gehen, mit dem ganzen Schnee hinter der Bodenklappe, der in meinem Kopf tickte wie eine Zeitbombe. Ich aß rasch, bedankte mich und ging zurück in mein Zimmer, um zu sehen, ob sie im Fernsehen irgendeine Nachricht über ein verschwundenes Flugzeug bringen würden.

6

Die Nachricht, auf die ich wartete, kam erst im Laufe des Vormittags. Die Reporterin sagte, der Pilot sei seit Sonntag verschwunden. Sein Name lautete José Beraba Júnior, aber das wusste ich bereits aus den Papieren, die ich in dem Rucksack gefunden hatte. Was ich nicht wusste: Der Junge war der Sohn eines reichen Viehzüchters aus der Gegend. Die Bilder zeigten den Piloten bei einem Pferderennen, beim Skilaufen in Aspen und zusammen mit seinem Vater beim Impfen des Viehs. Es hieß, die Suche nach der verschollenen einmotorigen Maschine werde sich auf die unmittelbare Umgebung von Corumbá konzentrieren, wo laut dem Radarbericht der letzte Kontakt am Sonntag gegen sechzehn Uhr bestanden hatte. Zum Abschluss des Berichts eine Stellungnahme seiner Freundin: Ich weiß, dass Júnior am Leben ist, sagte sie, und bitte alle, für ihn zu beten. So weit, so gut, dachte ich. Alles unter Kontrolle, Over.

Ich holte einen Stuhl und zog den Rucksack des Piloten hinter der Bodenklappe hervor.

In aller Ruhe breitete ich seinen Inhalt auf dem Tisch aus und besah mir genau jeden einzelnen Gegenstand: Uhr, Brille, Brieftasche, Schlüssel, Telefon und zwei Stifte. Und das Päckchen mit den Drogen.

In der Brieftasche fand ich mehrere Kreditkarten, zwei Hunderterscheine, drei Zehner und den Personalausweis des Piloten. Es war auch ein kleiner Ausweis vom Viehzüchterverband Mato Grosso do Sul darin.