5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Manesse Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Missbrauch im Kindesalter und eine Ménage-à-trois – das ist der Stoff, aus dem auch 1879 schon Skandale waren. Luigi Capuana provozierte mit seinem weiblichen Entwicklungsroman «Giacinta» Italiens Moralwächter – doch die Leser liebten ihn umso mehr. Nun ist sein Meisterwerk endlich auch in deutscher Sprache zu entdecken.

Giacinta Marulli ist eine erstaunliche Heldin: Kühl lächelnd und scheinbar berechnend verdreht die junge Frau den Männern den Kopf. Nur hinter vorgehaltener Hand ist von ihrer gestohlenen Kindheit die Rede, die in einer Vergewaltigung ihren traurigen Höhepunkt fand. Als der öffentliche Tratsch meint, aus dem Opfer eine verschlagene Täterin machen zu müssen, emanzipiert sich Giacinta und sucht erhobenen Hauptes ihr Seelenheil: in der Heirat mit einem Conte und der gleichzeitigen Liebschaft mit dem Mann ihres Herzens.

Luigi Capuana ist ein genauer Beobachter, der in seinem Roman ein ganzes Panorama kräftig durchbluteter Figuren aus der italienischen Provinz schuf. Lebhaft und detailverliebt erzählt er nach einem wahren Fall das Leben einer tragischen und selbstbewussten Heldin.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 394

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

«Der Mann meines Herzens kann vielleicht mein Geliebter werden, aber mein Ehemann, nein, niemals.»

Missbrauch im Kindesalter und eine Ménage-à-trois – das ist der Stoff, aus dem auch 1879 schon Skandale waren. Luigi Capuanas realistische Schilderung eines dramatischen Frauenschicksals bewegt uns noch heute. Giacinta, eine Herzensverwandte von Anna Karenina, Madame Bovary und Effi Briest, ist hier in deutscher Erstübersetzung zu entdecken.

Giacinta Marulli ist eine erstaunliche Heldin: Kühl lächelnd und scheinbar berechnend verdreht sie den Männern den Kopf. Nur hinter vorgehaltener Hand ist von ihrer gestohlenen Kindheit die Rede, die in einer Vergewaltigung ihren traurigen Tiefpunkt fand. Als der öffentliche Tratsch meint, aus dem Opfer eine verschlagene Täterin machen zu müssen, emanzipiert sich Giancinta. Erhobenen Hauptes sucht sie ihr Seelenheil in der Ehe mit einem Conte und der gleichzeitigen Liebschaft mit dem Mann ihres Herzens.

Luigi Capuana ist ein genauer Beobachter, der in seinem Roman ein ganzes Panorama kräftig durchbluteter Figuren aus der italienischen Provinz schuf. Lebhaft und mit Liebe zum Detail erzählt er nach einer wahren Geschichte das Leben einer starken, tragischen Heldin.

Deutsche Erstübersetzung

Luigi Capuana (1839–1915), Sohn wohlhabender sizilianischer Landbesitzer, lebte nach einem abgebrochenen Jurastudium als Theaterkritiker in Mailand, Florenz und Turin. Er schrieb zahlreiche Novellen sowie drei Romane. «Giacinta», sein Romandebüt, wurde bei Veröffentlichung 1879 zu einem Riesenerfolg und erfuhr bis heute zahlreiche Auflagen.

Stefanie Römer (*1966) studierte Italianistik in Freiburg und Urbino. Sie arbeitete zunächst in der Medienbranche, dann als Dozentin für Italienisch. Heute unterrichtet sie Literarisches Übersetzen an der LMU München.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Titel der italienischen Ausgabe:«Giacinta» (1879)

Übersetzerin und Verlag danken dem Deutschen Übersetzerfonds für die Förderung und Begleitung dieser Übersetzung im Rahmen des Johann-Joachim-Christoph-Bode-Stipendiums.

Copyright © 2017 by Manesse Verlag, Zürichin der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

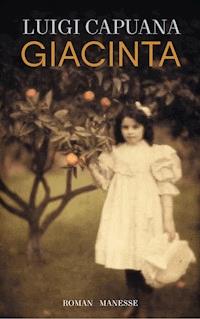

Covergestaltung: Cornelia Niere, München.

Covermotiv: John Cimon Warburg, «Peggy im Garten» / © Interfoto

ISBN 978-3-641-20740-3V002

www.manesse.ch

LUIGI CAPUANA

Giacinta

Roman

Aus dem Italienischen übersetzt von Stefanie Römer

Nachwort von Angela Oster

MANESSE VERLAGZÜRICH

Für Émile Zola

Ich bin mir gewiss, ein Buch geschrieben zu haben, das weder scheinheilig noch unmoralisch ist.

Wäre ich doch ebenso sicher, geschaffen zu haben, was in meiner Absicht stand – ein wahres Kunstwerk!

I

«Herr Oberst!», sagte Giacinta, hakte sich vertraulich bei ihm unter und zog ihn mit mädchenhafter Lebendigkeit ein Stückchen Richtung Terrassentür. «Stimmt es», fuhr sie flüsternd fort, «dass Hauptmann Brogini eine hässliche alte Geliebte hat, die ihn noch dazu schlägt?»

«Verzeihen Sie, mein Fräulein …», entgegnete der Oberst, der auf diese Frage hin aufgehört hatte zu lächeln und tiefernst dreinblickte.

«Wie üblich, die Skrupel!», rief Giacinta verächtlich mit einer trotzigen Geste, die den Offizier um ein Haar aus der Fassung gebracht hätte. «Es handelt sich um eine Wette; sagen Sie schon, tun Sie mir den Gefallen; danach können Sie mich schelten, wenn Sie denn wollen …»

«Ich schelte Sie nicht, dazu habe ich weder das Recht noch die Befugnis», antwortete der Oberst, nun ein wenig milder gestimmt. «Ich schätze Sie ungemein und habe Sie …»

«… sehr gern!», unterbrach ihn Giacinta lachend.

«So sehr, dass ich nicht ohne Missfallen mit ansehen kann, wie Sie sich zu einer Leichtsinnigkeit hinreißen lassen, und sei sie auch noch so unbedeutend.» Um Würde bemüht, zwirbelte der Oberst seinen Schnurrbart.

«Habe ich mich etwa falsch verhalten?», fragte Giacinta etwas verärgert durch die Art und Weise, wie sie sich behandelt fühlte.

«Sie haben sich nicht richtig verhalten, zumindest nicht hier, inmitten all dieser Leute, die stets alles böswillig auslegen, selbst die harmlosesten Dinge.»

«Oh!», erwiderte Giacinta achselzuckend und schüttelte, finster dreinblickend, verächtlich den Kopf.

«Lassen Sie das. Die Etikette …», tadelte sie der Oberst.

«Stimmt es oder stimmt es nicht, dass Hauptmann Brogini …», fiel ihm Giacinta ins Wort und sah ihn herausfordernd mit koketter Ungeduld an.

«Bitte sehr!», sagte der Oberst unvermittelt.

Er rollte einen hinter ihm stehenden Sessel zu sich herum und stellte einen herbeigeholten Stuhl dicht daneben.

«Setzen Sie sich bitte einmal für zehn Minuten hin.»

Giacinta sah ihm kurz in die Augen, dann machte sie es sich, den Kopf in den Nacken geworfen, den Blick abgewandt, im Sessel bequem. Ein Bein, etwas weiter vorgestreckt als das andere, gab die Spitze ihres Stiefelchens unter dem Volant ihres Kleides preis.

Die kleine und zierliche Gestalt, derart eingesunken in die weichen Polster und wie modelliert durch den Faltenwurf ihres Kleides, erinnerte an ein Juwel in einem Kästchen aus azurblauem Samt und weicher Watte in Rosé.

Der Oberst setzte sich so hinter sie, dass er ihr möglichst nahe war; das Kinn auf die Rückenlehne ihres Sessels gestützt, begann er leise mit ihr zu sprechen, wobei er ab und zu innehielt, um in ihrem Gesicht zu lesen, wie sie das aufnahm, was er ihr da eins ums andere sagte. Giacinta deutete bald ein Ja oder Nein mit dem Kopf und dem zierlichen Schildpattfächer an, den sie in ihrer Rechten hielt, bald riss sie ihre schönen tiefschwarzen Augen weit auf, dann wieder schürzte sie mit gerunzelter Stirn verdrießlich die Lippen – da aber hielt der Oberst sogar mitten im Satz inne, unsicher und zögerlich, ob er fortfahren solle.

Ein Lächeln der Genugtuung, das alsbald auf Giacintas stolze Haltung folgte, begleitet von einem langen gesenkten Blick und einem leichten Kopfnicken, ließ bestens erkennen, wann der Oberst seinen Standpunkt geändert oder besser erläutert hatte. Etliche Male jedoch warf er sich nach einer ihrer sprechenden Gesten in die Brust und nagte an seinem Schnurrbart, ganz so, als drängte es ihn zur Widerrede und allein der Anstand hielte ihn zurück. Nach solch einem Moment folgte verlegenes Schweigen. Keiner der beiden wusste für eine Weile an die Unterhaltung anzuknüpfen – bis Giacinta den Oberst schließlich direkt ansah, der wieder seine anfängliche Position eingenommen hatte, sich mit der Fächerspitze an die Lippen tippte und ein «Also?» oder ein «Und dann?» hervorstieß, worauf eine Antwort folgte.

An diesem Abend war der Salon des Hauses Marulli nicht übermäßig voll. Vier oder fünf Damen und vielleicht ein gutes Dutzend Herren insgesamt: die Gattin des königlichen Staatsanwalts, eine fettleibige Blonde, die augenscheinlich das Mieder ihres Kleides sprengen wollte und überdies vor Schweiß troff wie ein Schwamm. Außerdem die Schwester des Registereinnehmers1, hager, ja spindeldürr, graue Haare über einem Pferdegesicht, das rechte Auge derart schielend, dass man sie keine zwei Minuten ansehen konnte, ohne Kopfschmerzen zu bekommen, sowie deren Nichte, eine sympathische zarte Brünette, die schleppend sprach und gefühlsselig die Augen gen Himmel hob. Alle drei saßen in der Mitte des Salons auf einer S-förmig geschwungenen Causeuse2, umringt von Männern, die teils ebenfalls saßen, teils standen. Sie unterhielten sich lautstark, lachten schallend. Die kreischende Schwester des Registereinnehmers, eine boshafte, klatschsüchtige alte Jungfer, brachte die Unterhaltung immer wieder wie eine misstönende Geige aus dem Takt. Ihr gegenüber stand Advokat Ratti mit der spöttischen und lebhaften Miene eines Äffchens und gab hampelnd und fuchtelnd in mehreren Anläufen eine Geschichte zum Besten, die lärmende Heiterkeit hervorrief und kein Ende nehmen wollte.

Signora Marulli, in einem strengen schwarzen Kleid mit blendend weißer Halskrause, die ihre perfekt geschwungene Halslinie und ihren bildhübschen Kopf in Van-Dyck-Manier3 betonte, disputierte in einer Ecke mit der Frau eines reichen Aktionärs der Banca Agricola Provinciale. Sie schien ihr Gegenüber von etwas überzeugen zu wollen, was jene beharrlich und mit Nachdruck von sich wies; wiewohl in diese Unterhaltung vertieft, wanderte ihr Blick doch regelmäßig zum Oberst und zu Giacinta, um vielleicht das eine oder andere Wort, wenn nicht gar einen Satz von deren halblaut geführter Unterhaltung aufzufangen. Nicht dass Signora Marulli verärgert über den allzu vertraulichen Umgang der beiden gewesen wäre, im Gegenteil, sie schien darüber eher erfreut zu sein. Ihre Neugier galt einzig dem Ergebnis, sie brannte darauf zu erfahren, ob es sich eventuell in die von ihr erhoffte Richtung entwickelte. Dabei schaute sie so gekonnt unauffällig umher, dass der Oberst, der mehrmals ihre forschenden Augen auf sich gerichtet sah, niemals auf die Idee gekommen wäre, ins Visier einer Mutter geraten zu sein, die auf der Suche nach einer guten Partie für ihre Tochter war.

Wer indes mit offensichtlichem Interesse den Oberst und Giacinta beäugte, war ein junger Mann um die dreiundzwanzig, braunes Haar, eher mager, die Augen, obschon ein wenig tief liegend, erfüllt von Feuer, die vollen, sinnlichen Lippen überschattet vom Hauch eines Oberlippenbärtchens, ein gescheiter Kopf, tadellos frisiert, von vornehmer Ausstrahlung, die durch die Eleganz seiner Kleidung noch unterstrichen wurde. Er saß am Klavier, in Blickrichtung Giacintas; die Dame, die mit ihm sprach, kehrte ihr den Rücken zu. Während die Signora überaus lebhaft plauderte, wobei sie die Bänder, Blumen und Ranken ihrer aufgetürmten Frisur tanzen ließ, hörte er ihr zerstreut zu, nagte verhalten an seiner Unterlippe, zupfte mit Daumen und Zeigefinger an den kaum sichtbaren Haarspitzen seines zaghaft sprießenden Bärtchens. Ein ums andere Mal wanderte er mit seinen Fingern über die Klaviertasten und schlug dumpfe, unzusammenhängende Töne an, die wohl irgendwie in Verbindung mit dem standen, was in seinem Innersten gärte. Dann wieder sah er zum Oberst, durchbohrte ihn mit einem kurzen, durchdringenden Blick, einem Blick reinster Eifersucht, den dieser nicht wahrnahm und von dem sich Giacinta, die ihn sehr wohl erfasst hatte, wenig beeindruckt zeigte.

Sie hatte den Oberst mehrmals scherzhaft mit der Frage unterbrochen: «Und was ist mit den zehn Minuten?» Der jedoch, immer mehr in Fahrt geratend, redete ohne Unterlass weiter, was den jungen Mann so sehr in Rage brachte, dass er sich kaum noch zügeln konnte.

Wohl zum zwanzigsten Mal, glaube ich, schleuderte Andrea Gerace seine flammenden Blicke über das Notenpult hinweg. Die Dame hatte in der Hitze des Gesprächs nichts davon bemerkt. Umso verblüffter war sie daher, als er auf einmal den Kopf hob, sie mit kaum verhohlener Verachtung ansah und mit der Hand das Notenpult packte, als wollte er es jeden Moment vom Klavier abreißen und auf jemanden werfen.

Just in diesem Moment schien das Gespräch zwischen dem Oberst und Giacinta eine Wende zu beinahe bedenklicher Intimität zu nehmen. Der Oberst beugte den Kopf noch ein wenig weiter als zuvor über die Rückenlehne des Sessels, in dem Giacinta fast schon lag, und sein Gesichtsausdruck, insbesondere seine Augen, verrieten, dass er ihr gerade verführerische Schmeicheleien ins Ohr flüsterte, die sie sich mit gesenkter Stirn anhörte. Dabei nagte sie am Ende ihres Fächers, atmete heftig und wurde, offenkundig im Bann starker Gefühlsregungen, wechselweise rot und blass.

Der Oberst hatte zu guter Letzt tatsächlich noch seine eloquente Ader entdeckt. Mehrere Abende schon war er mit der unverbrüchlichen Absicht gekommen, Giacinta in einen stillen Winkel zu ziehen, möglichst auf der Terrasse, und ihr dort, ohne lange Vorreden, ohne Umschweife zu sagen: «Signorina! Seit Längerem sollten Sie bemerkt haben, dass ich Sie liebe. Falls Ihrerseits keine Einwände bestehen, würden Sie mir dann gestatten, morgen um Ihre Hand anzuhalten?»

Aber stets hatten ihn, kaum war er in den Salon getreten, mit einem Schlag sein überbordender Mut und Enthusiasmus verlassen.

Oberst Ranzelli (ein sympathischer Abkömmling einer Bologneser Adelsfamilie) zählte gerade einmal neununddreißig Jahre und zeichnete sich durch jene Art männlicher Schönheit aus, die durch eine Militäruniform noch um ein Vielfaches besser zur Geltung kommt. Da er das wohl wusste, trug er sie fast immer. Hochgewachsen, blond, mit leuchtend blauen Augen, die ihm eine merkwürdige Sanftheit verliehen, hatte er eine stürmische Jugend verbracht, voller nicht enden wollender Liebesabenteuer. Als er ins Haus Marulli eingeführt wurde, durchlebte er gerade eine Phase der Langeweile. Der Eindruck, den Giacinta auf ihn machte, hatte ihn langsam, aber stetig überwältigt.

Zugleich verspürte er jedoch neben glühendster Zuneigung bald einen nicht minder heftigen Abscheu. Endlich, sagte er sich, hatte er eine Frau getroffen, die tatsächlich anders war! Aber diese Wesensart, eine Mischung, wie ihm schien, aus Schlichtheit, Arglosigkeit, jungfräulicher Scheu und einer gewissen Erfahrung, Reife, Sprödigkeit, einer gewissen Abgeklärtheit, ja Härte, wie bei jemandem, der das Leben bereits in vollen Zügen gekostet hat, all das verwirrte und empörte ihn. Der Oberst, der (wie es oftmals der Fall ist) bei verheirateten Frauen mehr als großzügig ein Auge zudrückte, legte bei jungen Mädchen einen überaus hohen moralischen Maßstab an.

Dennoch war er eines Morgens mit dem festen Entschluss aufgestanden, Giacinta zu heiraten. Dieses Eigenartige, Verschlossene, Geheimnisvolle ihres Wesens, das er bisher nicht hatte entschlüsseln können, lockte ihn, zog ihn mit der unwiderstehlichen Macht des Unbekannten an.

Auf ebendieses Unbekannte gründeten die Träume vom Glück, die Luftschlösser seines Herzens, von denen er nun zu Giacinta sprach; und just dieses Unbekannte ließ an jenem Abend in seiner Fantasie Bilder in den leuchtendsten Farben erstehen und verlieh seinen Worten eine ungewöhnliche Ausdruckskraft.

Als Giacinta bemerkte, was sich da anbahnte, war sie höchst beunruhigt. Ihr stand ins Gesicht geschrieben, dass die vielfältigen Gefühle, die aus dieser Situation erwuchsen, sie überforderten. Die Worte und der Ton des Obersts schienen die Grundfesten ihrer Seele zu erschüttern, sie aus der Fassung zu bringen, Empfindungen ihres Herzens zu wecken, die sie nur mit Müh und Not hatte unterdrücken können. Denn während er glaubte, den richtigen Ton getroffen zu haben, um ihrer beiden Herzen im gleichen Takt schlagen zu lassen, war unschwer zu erkennen, dass seine Worte bei ihr das Gegenteil hervorriefen.

Das alles spielte sich binnen weniger als zwei Minuten ab. Giacinta gab sich einen Ruck, stand langsam auf und bedachte ihn mit einem tiefgründigen Blick, aus dem in einer Art Lächeln die stürmischen Gefühle sprachen, die ihr die Brust zuschnürten.

«Schwärmer!», sagte sie zu ihm.

Dabei reckte sie sich anmutig, als wäre sie müde, wobei unter einer gleichsam schläfrigen Trägheit noch immer die vibrierenden Emotionen ihres empfindsamen Nervenkostüms durchschienen.

Der Oberst, völlig verdutzt, wusste sich nicht anders zu helfen, als ihr die Hand hinzuhalten, ehrerbietig, als wollte er fragen: Sie sind mir doch nicht etwa böse? Dann, vorgebeugt zu ihr, die den Kopf energisch hob, ein knappes «Also …?», im Glauben, mit Hilfe dieses Wortes die Beredsamkeit eines ganzen Buches wettzumachen.

Giacinta antwortete mit dem Anflug eines Lächelns. Obschon beunruhigt und bestürzt über das Geschehene, hatte der Antrag des Obersts durchaus auch ihrem weiblichen Stolz geschmeichelt, und das äußerte sich in diesem Lächeln, ein Sonnenstrahl, der hervorbrach und die dunklen Wolken auf ihrer Stirn vertrieb.

Unbestrittener Frauenkenner, als der er galt, kannte Oberst Ranzelli die Frauen wohl doch ziemlich schlecht, wenn er, durch dieses Lächeln irregeleitet, Giacinta vielsagend die Hand drückte, was ihrem Herzen einen grausamen Stich versetzte. Das arme Ding hob an, etwas zu sagen, um das Missverständnis auszuräumen, aber die Worte blieben ihr im Halse stecken. Aus dem Augenwinkel heraus hatte sie die vielen neugierig auf sie gerichteten Blicke bemerkt und sich sogleich mit großem Geschick derart unbefangen und gleichmütig gegeben, dass sogar die Argwöhnischsten getäuscht wurden.

Nur Andrea nicht.

Die Signora mit der aufgetürmten Frisur hatte sich bei seiner wütenden Bewegung eilends umgedreht. «Diese Giacinta macht euch alle verrückt!», rief sie aufgebracht und begann geschäftig eine der vielen Partituren durchzublättern, die sie sich von einem Stapel auf dem Klavier gegriffen hatte.

Andrea war schamrot angelaufen.

«Darf ich Ihnen einen guten Rat geben?», fragte die Dame und legte die Noten an ihren Platz zurück. «Gehen Sie diesem Mädchen aus dem Weg, sie ist gefährlich – sie scheint aus Eis zu sein.»

«Der Oberst bringt es gerade zum Schmelzen», erwiderte Andrea voller Bitternis und schlug erneut mit seinem rechten Zeigefinger so gedankenverloren eine Klaviertaste an, dass die Dame zu lachen anfing und sich erhob.

Als Giacinta dazugekommen war, hatten sich im Salon neue Grüppchen gebildet. Einige junge Männer waren aus dem Herrenzimmer zurückgekehrt, in dem Signor Marulli gerade ein halbes Dutzend Partien Tresette4 verlor. Commendatore5 Savani hatte eine kleine Runde von Aktionären der Banca Agricola Provinciale verlassen und sich zum Oberst begeben, der noch immer an seinem ursprünglichen Platz stand und damit beschäftigt war, fortwährend einen Knopf seiner Uniform zu öffnen und zu schließen, dem äußeren Anschein nach grüblerisch, innerlich aber zutiefst befriedigt. Die Unterhaltung war zu diesem Zeitpunkt in vollem Gange. Giacinta, in der Mitte des Salons stehend, plaudernd und scherzend, den Arm bei der Brünetten eingehängt und mit mädchenhafter Anmut den Kopf an deren Schulter gelehnt, behielt Andrea im Visier, der immer wieder dieselbe Taste anschlug und, den Blick zur Decke gerichtet, an seiner Unterlippe nagte. Dieser hartnäckige Ton ärgerte sie über alle Maßen. Sie verstand seine Bedeutung wohl und war wütend ob des unverdienten Vorwurfs. Um sie herum herrschte lautes Gelächter. Advokat Ratti wiederholte mit vollem Körpereinsatz zum hundertsten Mal eine schlüpfrige Geschichte, die einen phänomenalen Erfolg erzielte. Aber dieser aufreizende Ton überlagerte alles, überlagerte für Giacinta sämtliches Stimmengewirr. Es war, als versetzte ihr jeder Anschlag einen Nadelstich, sie wurde zunehmend nervös, konnte nicht mehr ruhig stehen; schon befürchtete sie, Andrea würde sich in seiner Unbesonnenheit dazu hinreißen lassen, sie vor all diesen Leuten zu kritisieren. Sie hielt es kaum mehr aus. Flink entwand sie sich dem Arm der Freundin, schuf sich mit der Hand Platz zwischen den Umstehenden, die sie erstaunt ansahen, und hielt zwei Schritte vor dem Klavier an, die Arme leicht ausgebreitet und den Kopf zur Seite geneigt.

«Mein Gott! Signor Andrea!», rief sie in bemüht gereiztem Ton. «Können Sie denn nichts anderes spielen?» Alles brach in lautes Gelächter aus.

Andrea sah verblüfft drein und erhob sich mit einer Miene, als wollte er in das Gelächter einstimmen.

«Auch wenn nur wenig Musik so von Herzen kommt wie diese», stichelte giftig die Dame mit der aufgetürmten Frisur.

Giacinta verstand die Spitze sehr wohl, ließ sich aber nichts anmerken.

«Oh! Das kann ich auch!», rief da der Advokat und lief zum Klavier, wo er einen Heidenlärm zu veranstalten begann, indem er wie ein Verrückter auf die Tasten einhämmerte und in wilder Raserei die Pedale trat. Die Bässe dröhnten, brüllten wie verwundete Stiere, die hohen und mittleren Töne gellten in ohrenbetäubendem Durcheinander. Es klang, als ginge ein gewaltiger Hagelschauer entfesselt über den Saiten nieder und ließe sie unter seinen unerwarteten Hieben ächzen, vibrieren, heulen. Das Gelächter wollte kein Ende nehmen. Der Advokat verdrehte die Augen, warf den Kopf hin und her, als hätte ihn die Wucht der musikalischen Inspiration übermannt, bleckte die Zähne, verzog den Mund, schien vor süßer Lust beinahe ohnmächtig zu werden und schnitt Tausende Grimassen, eine scheußlicher als die andere.

Inmitten dieses Tumults war Giacinta zu Andrea getreten, der sauertöpfisch über die Blätter einer Gypsophila paniculata6 strich, die nahe beim Balkon in einem Porzellangefäß auf einem goldfarbenen schmiedeeisernen Dreibein stand.

«Was ist denn nur in dich gefahren?», raunte sie und sah ihn entrüstet an. Ohne die Antwort abzuwarten, holte sie tief Luft, kehrte ihm den Rücken zu und mischte sich unter das Publikum, das noch immer der Improvisation des Advokaten applaudierte. Der hatte nach einem letzten Eindreschen auf die Klaviatur ebenfalls begonnen, frenetisch in die Hände zu klatschen und rief: «Wundervoll! Braaavo! Bravissimo!»

Zu vorgerückter Stunde, es war bereits nach halb elf, befanden sich in Signora Marullis Salon noch immer Savani, Oberst Ranzelli und Andrea Gerace. Signora Marulli hatte nicht das Geringste über den Ausgang der Unterhaltung zwischen dem Oberst und Giacinta erfahren können und starb beinahe vor Neugierde.

Daher trat sie zu ihm, als er sich gerade verabschieden wollte, und sagte: «Herr Oberst, heute Abend machen Sie mir einen Eindruck … einen Eindruck … wie soll ich sagen …» Dabei sah sie ihm direkt in die Augen, um ihm auf diese Weise das Geheimnis zu entlocken, auf das sie so brannte.

«Vielleicht», erwiderte der Oberst mit einer Verbeugung, «ist dies einer der seltenen wahrhaft glücklichen Tage meines Lebens.»

«Mit anderen Worten», warf Giacinta ein, «möge er schon bald vorbei sein. Die scheinbar glücklichsten Tage erweisen sich im Nachhinein oftmals als diejenigen, die einem den größten Schmerz zugefügt haben.»

Der Oberst blieb stumm und versonnen. Signora Marulli warf ihrer Tochter einen vernichtenden Blick zu.

«Frechdachs!», sagte Commendatore Savani und wollte ihr mit der Hand übers Haar streichen.

Doch Giacinta wich zurück und hob den Fächer in die Höhe, um ihn daran zu hindern.

Noch bevor der Oberst ging, setzte sich Giacinta ans Klavier und spielte halblaut eine Melodie aus dem «Maskenball»7. Andrea stand an ihrer Seite, als wartete er darauf, für sie die Noten umzublättern.

Kaum hatte sich Savani zusammen mit Signora Marulli in den kleinen Salon nebenan zurückgezogen, um sich dort seine allabendliche Tasse Tee mit Milch zu genehmigen, hörte Giacinta überraschend auf zu spielen und sah Andrea ungerührt an.

«Was will der Oberst?», fragte dieser brüsk mit verhaltener Stimme.

«Nichts», antwortete Giacinta und fixierte ihn weiterhin.

«Er liebt dich, er hat es dir gestanden!», fuhr er wutschnaubend fort.

«Mag sein», erwiderte Giacinta ungerührt. «Willst du es ihm vielleicht verbieten?»

Andrea schoss in die Höhe wie von einer Schlange gebissen.

«Um Himmels willen, mach keine Szene!», rief Giacinta, griff nach seiner Hand und schüttelte sacht seinen Arm.

«Habe ich etwa unrecht?», fragte er und schob, die Fäuste auf das Klavier gestützt, sein Gesicht bedrohlich nahe an ihres heran.

«Ja!», entgegnete Giacinta noch immer ungerührt mit erhobener Stirn. Es verstrichen einige Momente des Schweigens, in denen die beiden ihre Blicke ineinander verwoben, um das Herz des jeweils anderen zu ergründen.

«Gut … heiraten wir also!», hob Andrea wieder an, in einem Tonfall, als suchte er einen Gegner von dessen Meinung abzubringen.

«Unmöglich!», murmelte Giacinta und senkte den Kopf.

«Da haben wir’s!», rief Andrea triumphierend. «Du heiratest ihn!»

«Nein, weder dich noch ihn!»

«Und du behauptest, mich zu lieben?»

«Aus tiefster Seele! Aber es geht um etwas anderes. Mein Gott! Du willst mich nicht begreifen.»

«So einen Widersinn, wer soll den begreifen?»

«Du weißt, dass ich nicht lügen möchte», fuhr Giacinta mit einer Sanftmut in der Stimme fort, die dem herrlichen Stolz ihres Blicks ganz und gar widersprach. «Ich habe dir gesagt, dass ich dich liebe; du bist der Einzige, dem ich das gesagt habe, und ich werde es zu niemandem sonst sagen, da kannst du dir sicher sein. Aber ich liebe dich auf meine Weise. Lass dich so lieben, quäle mich nicht!»

«Und unsere Zukunft?», unterbrach er.

Giacinta war aufgewühlt, nervös, überaus unwillig, sich zu erklären. Qualvolle Bangigkeit stand ihr ins Gesicht geschrieben, die sie vergeblich niederzuringen suchte. Als Antwort auf seine Frage hob sie eine Hand zum Notenpult, ließ ihren Kopf wie in einem Anfall von Schwäche auf den Arm sinken und schloss kurz die Augen.

Andrea betrachtete sie ängstlich, regungslos, mit schmalen Lippen.

«Unsere Zukunft?», echote Giacinta, wie plötzlich aus einem düsteren Traum erwacht. «Unsere Zukunft wird sein … dass ich dich immer lieben werde …! Dass es mir unmöglich ist – verstehst du? –, dass ich nie einen anderen lieben will als dich!»

Ihre Augen funkelten und versprühten lebhafte Blitze – die Furche, die sich zuvor inmitten ihrer Stirn eingegraben hatte, zeugte mit einem Mal von ihrer Standhaftigkeit, unerschütterlich auf einer bereits getroffenen Entscheidung zu beharren. «Aber genau deshalb», fuhr sie in zärtlich schmeichelndem Ton fort, «genau deshalb, verstehst du, werden wir nie Mann und Frau sein! Lass dich auf meine Weise lieben! Lass dich so lieben! Quäle mich nicht!»

Andrea fühlte sich wie im Sog einer unerklärlichen suggestiven Kraft, die ihn indes nicht zu überzeugen vermochte.

Aus dem Mund einer jungen Frau, die dem Geliebten eben noch erlaubt hatte, den einen oder anderen Kuss auf ihre Fingerspitzen zu hauchen, klangen Giacintas Worte dann doch zu seltsam. Im Bemühen um den tieferen Sinn dieses «Lass dich auf meine Weise lieben!» strich sich Andrea mehrmals mit der Hand über die Stirn.

«Vielleicht später?», fragte er, verzweifelt bestrebt zu begreifen.

Giacinta schüttelte mit düsterem Blick den Kopf. Offenbar hätte sie sich gern ohne weitere Erklärung verstanden gewusst. Sie hatte den Mut, den Stolz, zu ihren Gefühlen zu stehen, doch ihre weibliche Zerbrechlichkeit lag in diesem Augenblick im Widerstreit mit der Mannhaftigkeit ihres Herzens. Plötzlich stutzte sie, als wäre ihr gerade ein Gedanke durch den Kopf geschossen. Aber …

«Nein, nein!», rief sie gleich darauf. «Unmöglich! Nein! Männer sind niemals großmütig. Vergessen, vergeben … das liegt nicht in ihrer Natur! Der Tag würde kommen», fuhr sie zu Andrea gewandt fort, «der Augenblick würde kommen, in dem auch du so … niederträchtig wärst …!» Und sie stockte, als jagte ein Schauder des Abscheus durch ihre Adern. «Nein», wiederholte sie, «es ist unmöglich! Sag das nie mehr zu mir, ich flehe dich an! Du weißt», fügte sie zögernd und mit hörbarer Anstrengung hinzu, «du weißt …»

Sie zauderte und heftete bang ihre Augen auf Andrea. Und da er verneinend den Kopf schüttelte, sagte sie mit hochmütigem Stolz: «Lüg nicht, du weißt es! In diesem Punkt könnte ich nicht einmal dein Mitleid ertragen, meine Liebe zu dir würde erlöschen!»

«Welche Rolle spielt es, ob ich Bescheid weiß?», fragte Andrea ein wenig verdutzt. «Ich liebe dich trotzdem und würde dich ebenso lieben, wenn du meine Frau wärst. Ich wollte, ja, ich könnte vergessen – von Vergebung muss gar nicht erst die Rede sein …!»

«Aber ich mache mir keine falschen Hoffnungen», warf jene ein. «Ich liebe dich viel zu sehr, als dass ich das Wagnis eingehen würde, dich hassen oder gar verachten zu müssen, was noch schlimmer wäre. Hör zu, lieber Andrea, mach mir keine Szenen mehr! Lass erst einmal niemanden wissen, dass ich dir mehr zugestehe als jedem anderen; das würde mich in der Tat peinigen …! Und wenn es dir schwerfällt, auf meine Weise geliebt zu werden, wenn du nicht mehr die Kraft oder den Mut aufbringst, mich weiter zu lieben», hier zitterte ihre Stimme ein wenig, «dann lass mich in Frieden! Dann soll es eben so sein …! Was kann ich dir mehr sagen?»

«Aber ich liebe dich!», beschwor Andrea sie und nahm ihre Hand, um sie fest zu drücken.

«Umso besser!», erwiderte Giacinta gerührt. «Die Zeit war reif für eine Aussprache. Seit Längerem erlebe ich dich gereizt, unstet …»

«Wie sollte ich auch anders sein!»

«Aber jetzt nicht mehr; du vertraust mir, nicht wahr? Und sei vor allem in Zukunft vorsichtig: Fahr nicht mehr wegen jeder Nichtigkeit aus der Haut. Was erwartest du? Ich bin zweifelsohne anders als die Frauen um mich herum. Vielleicht trage ich ein Übel in mir! Aber die Schuld liegt nicht bei mir. Ja, ich trage ein Übel in mir, das merke ich selbst … Wenn du nur wüsstest, was ich habe erleiden müssen! Trotzdem bin ich nicht schlecht. Stolz ja, vielleicht sogar zu sehr: Der Stolz verhilft mir zu meinem Mut!»

«Aber unsere Zukunft?», unterbrach Andrea sie erneut, da er wieder seinen Gedanken nachhing.

«Er gibt nicht auf!», rief Giacinta verzweifelt und kummervoll die Hände ringend. «Du verlangst also mit aller Macht ein letztes Wort? Du verlangst …»

Sie musste innehalten, wie um Atem zu schöpfen.

Andrea spitzte ungeduldig die Ohren. Dieser starke Frauencharakter nahm ihn aufs Unglaublichste gefangen. Giacinta war klein und von zierlicher Gestalt, doch in diesem Augenblick erschien sie ihm größer und kräftiger als er.

«Also …?», fragte er ungeduldig.

Da erhob sich Giacinta mit einem Mal, und während sie sich niederbeugte, um ihr Kleid loszumachen, das sich unter einem Bein des Hockers verfangen hatte, antwortete sie: «Also …», als wollte sie selbst nicht wahrhaben, was sie da gerade im Begriff war zu sagen, «der Mann meines Herzens kann … vielleicht … eines Tages … mein Geliebter werden, aber mein Mann, nein, niemals!»

Giacinta war kreidebleich geworden. Sie trat zu dem großen Wandspiegel und blieb davor stehen, um ihr Haar zu ordnen. Ihre Figur, vom Kristall zurückgeworfen, zitterte verschwommen vor ihren Augen; die Hände, wie im Fieber, ordneten nicht, sie zerzausten.

Die letzten Worte waren so fernab jeglicher Erwartung Andreas gewesen, dass er im ersten Moment gar nicht erfasste, was sie bedeuteten. Doch gerade als er, maßlos überrascht, zu Giacinta gehen wollte, kamen aus dem Nebenraum Savani und Signora Marulli, und er musste sich unbefangen geben.

Der Commendatore, wie ihn alle nannten, kam herbei, den Rauch seiner Zigarre mit der genießerischen Wollust des gewohnheitsmäßigen Rauchers auskostend. Er war um die fünfzig, groß, vierschrötig, üppig gerundetes Bäuchlein, angegrauter Backenbart nach englischer Mode, winzige Äuglein, die wulstig gespaltene Nasenspitze himmelwärts gebogen; alles in allem eine halb listige, halb gewöhnliche Physiognomie. Die doppelreihige Uhrenkette aus Gold, die aus einem Knopfloch seiner weißen Weste herabhing, verschwand links und rechts in zwei identischen Bögen in deren Taschen.

«Sie hatten mich gebeten, auf Sie zu warten», sagte Andrea und ging ihm entgegen.

Signora Teresa hatte sofort erraten, dass zwischen Giacinta und Andrea etwas vorgefallen war.

«Du bist und bleibst eine dumme Gans!», raunte sie mit tiefster Verachtung.

«Mama!» Wutentbrannt fuhr Giacinta zu ihr herum.

«Was ist geschehen?», fragte Signor Marulli, der in diesem Moment eingetreten und mitten im Durchgang stehen geblieben war.

«Deine Tochter ist verrückt geworden!», zischte Signora Teresa entrüstet und schoss mit einer solchen Wut an ihm vorbei, dass Marulli kaum Zeit fand, ihr auszuweichen.

Giacinta, den Kopf stolz erhoben, die Arme herabhängend, erstarrt und mit geballten Fäusten, die Lider gesenkt und weiß wie Marmor, glich einer Statue.

«Was ist geschehen?», fragte Marulli noch einmal, während er sie liebevoll bei der Hand nahm. «Nichts, Papa», gab sie, mit Mühe die Tränen zurückhaltend, zur Antwort. «Du weißt doch … die Mama!», und sie zwang sich zu einem Lächeln.

II

Das Verhältnis zwischen Signora Marulli und ihrer Tochter war kein besonders herzliches.

Schon die neugeborene Giacinta schien ihrer Mutter wenig Freude bereitet zu haben, hatte sie das Kind doch schleunigst zu einer Amme aufs Land gegeben, wo sie es nur selten besuchte, anfangs einmal im Monat, später dann alle drei oder vier Monate und zuletzt nur noch ein- oder zweimal im Jahr.

Nie kam es vor, dass sie dort überraschend auftauchte, weshalb die Amme sich angesichts einer so bequemen Mutter keinerlei Einschränkungen unterworfen sah. Wer darunter zu leiden hatte, war die Kleine, die nur zögerlich heranwuchs, teils ihrer kränkelnden Natur, teils auch der spärlichen und schlechten Milch wegen, von der sie sich ernähren musste.

Signora Marulli kümmerte das kaum. Zu den im Voraus angekündigten Besuchstagen traf sie das Mädchen gewaschen, gekämmt, ordentlich zurechtgemacht in frischer Wäsche an, und das genügte ihr. Sie nahm sie kurz auf den Arm, küsste sie ohne allzu große Begeisterung, betrachtete sie lange versonnen, kitzelte sie ein paarmal an Kinn und Lippen, um ihr ein Lächeln zu entlocken, und legte sie alsbald mit dem Ausruf «Du Ärmste!» in die Wiege zurück, ohne den leisesten Hinweis in der Stimme, dass sie das kleine Wesen einst in ihrem Schoß getragen hatte. Ihr gingen ganz andere Dinge durch den Kopf.

Normalerweise kam sie in Begleitung eines hübschen jungen Mannes aufs Land, den sie Cousin nannte. Kaum hatten die beiden ihren kurzen Besuch absolviert, hakten sie einander unter, schlugen fröhlich einen der vielen Bergpfade ein, verloren sich zwischen Bäumen, Feldern, Schluchten und kehrten erst gegen Abend wieder zum Hof zurück. Die Signora küsste und streichelte das Kind nochmals auf dieselbe Weise wie zuvor und stieg dann mit dem Cousin in die Kutsche, ohne sich auch nur umzuwenden.

Selbst wenn sie mit ihrem Gatten dorthin fuhr, versäumte es der junge Cousin nie, sie zu begleiten und den üblichen Spaziergang über die Felder mit ihr zu machen. Signor Marulli blieb zurück, schaukelte und wiegte das Kind in den Armen, sprach mit dem Mann der Amme über die Aussaat, die Ernte, das Vieh. Wenn die Kleine dann bei ihm einschlief oder hungrig zu schreien begann, übergab er sie der Amme, zündete sich eine Zigarre an, schlug die Beine übereinander und schaute mit verschränkten Armen selig den bläulichen Rauchspiralen nach, die zum offenen Fenster hinauszogen und sich dort im Freien verloren. Er hatte die vierzig überschritten, war ein sanguinisches Temperament, mit tiefschwarzem Bart, hervorquellenden, blutunterlaufenen Augen, wulstigen Lippen, doch mit einer insgesamt eher einfältigen, fast trägen Physiognomie. Auf den ersten Blick schien sich hinter dieser scheinbaren Trägheit ein gewalttätiger, brutaler Charakter zu verstecken, aber das täuschte.

Signora Marulli verfuhr mit ihrem Mann, wie es ihr gerade gefiel. Sie behandelte ihn wie einen kleinen Jungen, kanzelte ihn ab, zwang ihm ihren Willen auf, und er war vollkommen zufrieden, dass seine Frau über genügend Tatkraft für sie beide verfügte. Nur selten mischte sich Signor Marulli in die Familienangelegenheiten ein; pünktlich übergab er seiner Frau sein gesamtes Monatsgehalt und murrte nur, wenn er nicht genügend Geld in seinen Taschen vorfand, um Zigarren oder Pfeifentabak zu kaufen oder in geselliger Runde seine Partie Briscola8 und den halben Liter Pomino9 zu bezahlen.

Ohne im Geld zu schwimmen, hatte die Familie ein anständiges Auskommen dank der Einkünfte aus seiner Anstellung und einiger kleiner Renditen aus der Mitgift der Gemahlin, die von einem Verwandten pünktlich ausgezahlt wurden, den die Eheleute allerdings noch nie gesehen hatten, da er entweder durch die Welt reiste oder sich in Paris aufhielt. Auch mit diesem wenigen gelang es Signora Marulli, ein für die Verhältnisse der Provinzstadt überaus schillerndes Leben zu führen; so schillernd, dass böse Zungen begannen, heute den einen, morgen den nächsten Cousin der Signora zu bemitleiden, der sich, so wurde gemunkelt, ihretwegen zugrunde richtete.

Teresa Marulli war damals gerade erst sechsundzwanzig und von einer Frische, die allein schon ausgereicht hätte, sie begehrenswert zu machen, wäre sie darüber hinaus nicht auch noch wunderschön und kapriziös gewesen. Bereits in jungen Jahren von ihrer ungewöhnlichen Schönheit überzeugt, hatte sie sich als Mädchen in ihren Träumen immer ausgemalt, dass eines Tages ein steinreicher Mann sie wegen dieser einzigartigen Gabe der Natur werde ehelichen wollen. Nachdem sie jedoch bis vierundzwanzig vergeblich gehofft hatte, den idealen Gatten zu finden, war ihr schließlich keine andere Wahl geblieben, als Signor Paolo zu heiraten, der weder schön noch reich und dazu fast doppelt so alt war wie sie, immerhin aber den nicht zu verachtenden Vorteil hatte, ein Ehemann aus Fleisch und Blut zu sein.

Während dieser langen Jahre voller Träume, Enttäuschungen, Kummer wie auch voller Kämpfe mit sich selbst und mit der bedrückenden Lage ihrer Familie hatte sich ihr mädchenhaftes Wesen verhärtet. Sie hatte sich eine durchtriebene, berechnende Raffinesse zugelegt, eine Art innerer Kälte, die es ihr ermöglichte, sich hervorragend zu verstellen und anderen etwas vorzumachen, und so war sie vom ersten Tag ihrer Ehe an gerüstet, als wäre sie niemals jung gewesen. Der Erste, an dem sie ihre Willenskraft maß, war eben ihr Mann. Zum Glück für sie besaß Signor Paolo nicht genügend Energie, um sich zu wehren. Er senkte daher den Kopf unter der stürmischen Wucht dieses Geistes, der dem seinen so vielfach überlegen schien, und folgte ihrem Willen, als wüsste er es nicht besser.

Signora Marulli war umsichtig genug, nicht gleich zu Beginn ihrer Ehe einen Skandal heraufzubeschwören. Die Gesellschaft, insbesondere die der Provinz, gleicht hierin Bri D’Oison10: Stets mit großem Respekt auf «die Form» bedacht, verzeiht sie gleichwohl spielend, solange man sich nicht offen über diese hinwegsetzt.

Ihr erster «Cousin» wurde Signora Teresa aufgrund ihrer Schönheit, ihrer Jugend und mehr noch ihres Mannes wegen, den alle für unwürdig befanden, ein solch anmutiges Juwel von Frau zu besitzen, leichten Herzens verziehen. Als die Leute sich davon überzeugen konnten, dass dieser hässliche Signor Marulli fortan vom alleinigen Besitzer zum bloßen Wächter seines Juwels geworden war, erfüllte sie das mit so großer Freude, dass wenig fehlte, und sie hätten dem glücklichen Cousin applaudiert.

Signora Teresa hatte indes nicht, wie allgemein vermutet, einer stürmischen Leidenschaft nachgegeben, einer Kapriole ihres leichtsinnigen Köpfchens. Denn da war schlicht kein Herz mehr, das sich wegen etwas so Geringfügigem hätte erwärmen können, hatte sie doch bereits als junges Mädchen den ganzen Vorrat an Liebe und Leidenschaft aufgebraucht, der ihr von der Natur geschenkt war, hatte alles im Nichts vertan, in unerfüllbaren Träumen, in unbegründeter Zuneigung, in Fantastereien, die ihr bisweilen sogar als Wirklichkeit galten. So war am Ende nur noch gleichsam die äußere Hülle der Liebe und der Leidenschaft übrig geblieben, ohne die Fähigkeit, sie wirklich zu empfinden. Mit außerordentlicher Raffinesse freilich vertuschte sie jegliches Anzeichen von Berechnung. Man hätte wirklich in die dunklen Abgründe jener Seele hinabtauchen müssen, um dort die geheimen Beweggründe ihrer Worte und Taten zu entdecken.

Auf den ersten Blick war Signora Marulli eine tugendhafte Frau, ruhig, besonnen, würdevoll, ungekünstelt und von aufrichtiger Herzlichkeit. Tatsächlich aber brodelten in ihrem mehr und mehr verdorbenen Herzen sämtliche niederen Laster der Maßlosigkeit, der Genusssucht und der Geldgier. In den qualvollen Jahren des Wartens und Bangens hatte sie das göttliche Leuchten der Weiblichkeit in ihrem Innern erlöschen und dem tiefen Dunkel der niedersten animalischen Triebe weichen sehen – ausgenommen die rasende Sinnlichkeit, die jene anderen vielleicht, wenn schon nicht entschuldigen, so doch wenigstens hätte erklären können.

Für einen solchen Charakter war Mutterschaft eine unerträgliche Last, eine verhasste Plage. Die kleine Giacinta wurde gewissermaßen auf dem Lande vergessen. Als das schmächtige Körperchen sich endlich von etwas Gehaltvollerem als der schlechten Ammenmilch ernähren konnte, begann es zu wachsen und sich mit einer geradezu unanständigen Frühreife zu entwickeln. Bald ließ die Amme sie querfeldein übers Land streifen wie eine kleine Wilde, begleitet von einem ihrer Söhne, der ein paar Jahre älter war, und kümmerte sich nicht weiter um sie. Die Kleine rannte umher, bis sie müde wurde, verbrachte den ganzen Tag unter der sengenden Sonne und kehrte erst abends zurück, verschwitzt, staubbedeckt, die Haare zerzaust, voller dürrer Zweige und Blätter, die Kleider zerfetzt, die Schuhe durchlöchert, die Hände verdreckt und manchmal böse aufgeschürft.

Im Herbst wurden die armen Kinder oft von einem unerwarteten Platzregen überrascht. Wenn sie dann vergeblich unter einem Baum, einem Gemäuer oder einem Zaun Schutz gesucht hatten und vom Regen schlimm zugerichtet waren, sah die Amme sie schlammverschmutzt vor sich auftauchen, pudelnass, der Junge weinend, Giacinta jedoch mit hoch erhobenem Kopf und einem Blick, als wollte sie den Unbilden des Wetters eine Unverschämtheit entgegenschleudern. In solchen Momenten setzte es was, und sie heulten ein wenig. Kaum trat jedoch die Sonne hinter den Wolken hervor und der Himmel öffnete sich zu einem blauen und goldenen Lächeln, das die Pflanzen und Gräser von regenbogenfarbenen Pailletten oder zitternden Perlen glitzern ließ, waren sie gleich wieder draußen, Giacinta unerschrocken vorneweg und der Junge zögerlich hinterdrein, auch wenn die Amme ihnen aus dem Stall nachrief, sie sollten dableiben.

Als Signora Marulli nach langer Zeit wieder einmal zu Besuch kam, konnte sie es kaum fassen, dass dieses Wildkätzchen ihre Tochter war. Das Mädchen zeigte sich wie stets verstört und abweisend dieser Fremden gegenüber, die so völlig anders gekleidet war als ihre Mama, wie sie die Amme nannte. Der Hut, die Federn, der Überwurf, der Muff im Winter, das Schirmchen im Sommer, die Bänder, der Schmuck verwirrten, erschreckten und erbosten sie. Sie wich, den Kopf gesenkt, mit unwirsch verzogener Schnute und gerunzelten Brauen in eine Ecke des Raumes zurück und blieb dort, an einem Fingernagel kauend, stehen, um bei jeder süßen Schmeichelei der Signora mit den Schultern zu zucken und sie verstohlen anzusehen, bis die Amme, der dieses kindliche Schmollen ungemeines Vergnügen bereitete, zu ihr ging, sie beim Arm nahm und vor die Signora zerrte. Diese ließ sie dann auf einen vor ihr stehenden Stuhl klettern, stellte die Füße auf dessen Querbalken und hielt sie am Gürtel fest, während sie zwischen flüchtigen Liebkosungen ausrief: «Was für eine Wildkatze! Ein richtig wildes Kätzchen!» Dann gab sie ihr ein paar Süßigkeiten und gewann so allmählich ihr Zutrauen.

Die Amme ermunterte sie: «Freu dich, Kind! Die Signora ist deine Mama, deine echte Mama. Hast du sie lieb, deine Mama?» Doch das Mädchen antwortete erst gar nicht oder nur mit einem rüden Kopfnicken.

Eines Tages hielt die Kleine, etwas kühner geworden, ihre Mutter am Kleid fest, als sie gerade aufbrechen wollte, und fragte mit einem eigentümlichen Blick, der die Signora zusammenzucken ließ: «Warum nimmst du mich nicht mit? Warum nicht?»

«Das fehlte gerade noch!», dachte Signora Marulli und löste leicht gereizt die Händchen der Kleinen, die nicht lockerlassen wollten, von ihrem Kleid.

Von da an kehrte sie nur noch alle sechs bis acht Monate wieder, um ihr Töchterchen zu besuchen.

Mit fünf wurde Giacinta in die Familie zurückgeholt. Während der ersten paar Wochen sah ihre Mutter einen Zeitvertreib darin, sich persönlich um ihre Toilette zu kümmern und ihr Zutrauen zu gewinnen, und das Kind war brav und aufmerksam allem gegenüber, was man ihm sagte. Nach einigen Tagen fand es bereits Gefallen daran, sich hübsch machen zu lassen, wurde ein wenig wagemutiger und begann die neue Mama ins Herz zu schließen, mit einer Selbstverständlichkeit, wie sie Kindern eigen ist, die über jedem neuen Eindruck alle früheren vergessen. Aber Signora Teresa hatte wahrlich keine Veranlagung zur Mutterschaft. Binnen Kurzem wurde sie dieses Wildfangs überdrüssig, der ihr den lieben langen Tag zwischen den Beinen umherwieselte und sofort zu schreien anfing, sowie er bemerkte, dass sie sich unter einem Vorwand entfernen wollte. Daher behandelte sie Giacinta schon bald eher kühl und verringerte ein ums andere Mal die Dosis der Küsse und Liebkosungen, die, um die Wahrheit zu sagen, von vornherein nicht besonders üppig gewesen war. Sobald sich das Kind störrisch benahm, packte sie es einfach grob am Arm und schloss es in ein Zimmer ein. Dort wälzte sich die Kleine erst heulend vor Wut und Angst auf dem Boden, um sich schließlich auf dem Teppich zusammenzukauern und die Stunden ihrer Gefangenschaft damit zu verbringen, das Muster an der Stelle aufzudröseln, wo sie während des Herumwälzens einen losen Faden entdeckt hatte.

Das Fenster des Zimmers ging zum Garten hinaus, und manchmal schob die kleine Giacinta einen Stuhl davor, kletterte hinauf und lehnte ihre Stirn gegen die Scheibe. So verharrte sie wie verzaubert über mehrere Stunden und betrachtete die Bäume, die Blumenbeete, die mit messerscharfen Glassplittern bestückte Kante der Grundstücksmauer sowie die Fenster und Schornsteine der gegenüberliegenden Häuser und Dächer. Erinnerungen an das Land, an ihr freies Leben dort, blitzten in ihren Gedanken auf wie ein zaghafter Schein in dunkler Nacht. Meist jedoch wurde ihre Aufmerksamkeit von einem Gegenstand gefesselt, der ihre kindliche Vorstellungskraft außerordentlich erregte: eine eiserne Wetterfahne in Form eines Hahns, die sich quietschend nach dem Wind drehte. Diese Fahne wurde für das Mädchen geradezu etwas Lebendiges, dazu da, ihr Gesellschaft zu leisten.

An der Fassade eines der gegenüberliegenden Häuser verlief eine lange Balkonbrüstung. Einmal konnte sie beobachten, wie Kinder in ihrem Alter einander an dieser Brüstung entlangjagten, von einem Balkonabschnitt zum nächsten, zerzaust, die Gesichter rot vor Anstrengung, lachend, schreiend, sich gegenseitig anrempelnd. Eine Signora, sicher ihre Mama, ließ sich ab und zu in der einen oder anderen Balkontür sehen und schien sie liebevoll zu schelten, wobei sie jedes Mal ihre blonden Köpfchen streichelte, wenn die Kinder während des Fangenspielens an ihr vorbeirannten. Diese Mama, die mit so liebevoller Güte auf das lärmende Spiel ihrer Kinder achtgab, weckte in Giacintas kleinem Herzen Neid und Wut. Hätte sie doch auch nur ein Brüderchen! Vielleicht, dachte sie, hätte ihre Mama sie dann nicht so allein eingeschlossen! Lange sah sie den Kindern fast mit Tränen in den Augen zu. Plötzlich kam ihr eine Idee: Sie versuchte die Fensterflügel zu öffnen, doch die Espagnolette11 war zu fest für ihre kleinen Arme. Trotzdem gab sie nicht auf und begann stattdessen mit den Handflächen gegen die Scheiben zu trommeln, um die Kinder auf sich aufmerksam zu machen. Allein, sei es, dass die Entfernung zu groß oder die Kinder vom Lärm zu sehr abgelenkt waren, es gelang ihr nicht. Da wandte sie sich zornig vom Fenster ab, warf sich schluchzend und weinend auf den Boden und war wenig später dort eingeschlafen, den Kopf wie auf ein Kissen auf den linken Arm gebettet.

Als Signora Teresa sie am Abend so vorfand, wallte plötzlich echte Mutterliebe in ihr auf. Sie hob die Kleine sanft hoch, um sie nicht zu wecken, zog sie vorsichtig aus und brachte sie in ihr Bettchen, das sich in der Stube Camillas, des Dienstmädchens, befand.

Diese Camilla war ebenfalls eine lieblose, böse Person und konnte das Kind weder in ihrem Zimmer noch in der Küche leiden. Giacinta, die merkte, dass sie schlecht behandelt wurde, zahlte es ihr mit gleicher Münze heim, ja sie hatte ihr anfangs gar mehrmals ein Schimpfwort an den Kopf geworfen, mit dem die Amme im Streit von ihrem Manne bedacht worden war. Das hatte Camilla ihr nie verziehen und ließ es sie bei jeder kleinsten Gelegenheit spüren.

Obwohl Signor Marulli der Einzige im Haus war, der Giacinta wirklich mochte, sah er sein Töchterchen kaum – nur jeden Tag bei Tisch, solange man speiste, und ein wenig länger am Sonntag, wenn er sie auf einen Spaziergang mitnahm. Morgens ging er ins Büro, während die Kleine noch schlief, nach dem Essen verschwand er sofort wieder, um sich, wie er sagte, nach dem langen Sitzen im Büro die Beine zu vertreten, und abends kam er erst wieder heim, wenn das Kind schon seit mehreren Stunden im Bett war. Im Übrigen war Signor Paolo der unumstößlichen Überzeugung, dass die Sorge um die Töchter den Müttern zustand. Wäre ihm ein Junge geschenkt worden, o ja, dann läge es bei ihm! So konnte er nicht viel mehr tun, als der Kleinen hin und wieder ein Spielzeug zu schenken. Seltsamerweise jedoch fand Giacinta trotz ihres Alters keinen besonderen Gefallen an Spielsachen, warf sie meist rasch in eine Ecke oder nahm sie auseinander, um zu sehen, wie sie beschaffen waren. Als Signor Marulli sich dessen bewusst wurde, beschloss er wohlweislich, selbst das bisschen Geld für Spielsachen noch zu sparen und sich stattdessen eine weitere gesellige Partie Briscola zu gönnen.

In diesem kalten und abweisenden Umfeld wuchs die Kleine heran, einem bedauernswerten Pflänzchen gleich, das durch einen unglücklichen Zufall an einem feuchten und schattigen Ort zu sprießen begonnen hat. Über Stunden versank sie in allzu früher Traurigkeit, Schweigsamkeit, Untätigkeit und war dann von einem Ernst, der so gar nicht zu ihrem freundlichen Wesen, ihrem so wachen und intelligenten Gesicht passen wollte.

Als sie sah, dass weder die Mama noch irgendwer sonst sich besonders um sie kümmerte und sie um sich herum dulden wollte, zog sie sich in ein entlegenes Zimmer zurück und verbrachte dort endlose Stunden des Tages, ohne von Signora Teresa oder Camilla vermisst zu werden. Es handelte sich um eine Art Rumpelkammer mit einer kleinen Terrasse, in der sich wild durcheinander allerlei Trödel befand: ausrangiertes Werkzeug, Schrott, rahmenlose Bilder, alte Hüte ihres Papas, Pantoffeln, leere Flaschen, wacklige Stühle, abgetragene Kleider, Stapel alter Dokumente sowie das eine oder andere zerfledderte Buch mit eingerissenen Seiten voller Fettflecken. Auf der Terrasse standen in einer Ecke zwei, drei Blumentöpfe mit längst eingetrockneter Erde, und dazwischen lagen, wahllos verteilt, ein gutes Dutzend Ziegelsteine. Die Werkzeuge wie die Ziegelsteine wurden für die Kleine ein unerschöpflicher Quell des Zeitvertreibs und todernster Beschäftigungen. Sie trug die Sachen von einer Ecke zur anderen, häufte sie zu Stapeln, reihte sie zu Paraden auf, wobei sie jedem Stück eine erdachte Bestimmung, meist sogar Seele und Gedanken eines lebendigen Wesens zuteilte. Sie zankte sich mit einem Werkzeug, das nicht aufrecht stehen bleiben wollte, schmollte mit einem Stuhl, der nicht willens war, sie bei ihren Ideen zu unterstützen. Nach einer Weile ließ sie alles im Stich und wandte sich den Blumentöpfen zu, aus denen sie mit den Nägeln oder mit einer spitzen Tonscherbe die Erde herauskratzte und kleine Löcher grub, um einen Kieselstein einzupflanzen, den sie wie einen echten Samen mit Erde bedeckte. Dann wieder kehrte sie den Blumentöpfen den Rücken, schleppte die Ziegelsteine herbei, schichtete sie aufeinander und errichtete Häuschen, um darin kleine Holzstückchen zu verwahren. Als sie schließlich auch dieses Spiels überdrüssig geworden war, kauerte sie sich auf dem Berg alter Kleider zusammen und verharrte dort lange reglos und grübelnd, wobei sie immer wieder laut vor sich hinsprach, als unterhielte sie sich mit jemandem.