14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Septime Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eva, eine junge Frau Anfang zwanzig, wird seit frühester Kindheit von Selbstzweifeln geplagt. Während ihr Freund Aaron nach schweren Schicksalsschlägen immer wieder aufstand, leidet sie auf der ständigen Suche nach der eigenen Identität unter Realitätsverlust und Verfolgungswahn. Ihre beste Freundin Gioia verkörpert all das, was Eva an sich vermisst. Sie ist hübsch, anziehend und selbstbewusst. Gioia wird von allen gemocht und ist der Anker in Evas Leben. Eva hegt den fürchterlichen Verdacht, dass ein Unbekannter sie ständig begleitet. Mehrere Indizien bestätigen diese Annahme. Es besteht die Möglichkeit, dass sie ihren Verfolger sogar kennt. Doch anstatt sich ihren Freunden anzuvertrauen, zieht sich Eva in sich selbst zurück und verfällt zunehmend ihrer Paranoia. Sie kauft ein Tagebuch und beginnt, die Erlebnisse zu dokumentieren. Dabei ist sie dem ständigen Versuch unterworfen, die Gegenwart mit ihren Erinnerungen an die Vergangenheit zu erklären. Doch wie wahr sind Evas Erinnerungen an Erlebtes wirklich? Die Realität scheint sich immer mehr mit Hirngespinsten zu vermischen und Evas Welt gerät ins Wanken. Glas ist die Geschichte einer Innenschau. Ein Roman, in dem das Verhältnis der Protagonistin zu sich selbst wichtiger ist als alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Und in dem nicht vollzogene Handlungen mehr Bedeutung haben, als das, was tatsächlich geschieht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 244

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Cover

Impressum

Autorin und Klappentext

Titelseite

Buchanfang

Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung bei der Stadt Wien.

© 2023, Septime Verlag, Wien

Alle Rechte vorbehalten.

Das Zitat zu Beginn wurde der Bibel in der Übersetzung von Franz Eugen Schlachter entnommen.

Dritte Revision, Genfer Bibelgesellschaft, 2002 (Schlachter 2000)

Lektorat: Eugen Jungrecht

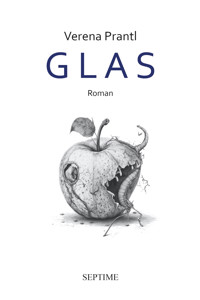

Umschlag: Jürgen Schütz

Umschlagbild: Erstellt mit Midjourney

EPUB-Konvertierung: Esther Unterhofer

ISBN: 978-3-99120-031-4

Printversion: Hardcover, Schutzumschlag

ISBN: 978-3-99120-027-7

www.septime-verlag.at

www.facebook.com/septimeverlag

www.instagram.com/septimeverlag

Verena Prantl

wurde 1996 in Hall in Tirol geboren und lebt seit 2016 in Wien. Sie schloss ihr Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaften an der Universität Wien ab und veröffentlicht seither auf ihrer Webseite zahlreiche Essays und Kurzgeschichten. Glas ist ihr Romandebüt.

Klappentext:

Eva, eine junge Frau Anfang zwanzig, wird seit frühester Kindheit von Selbstzweifeln geplagt. Während ihr Freund Aaron nach schweren Schicksalsschlägen immer wieder aufstand, leidet sie auf der ständigen Suche nach der eigenen Identität unter Realitätsverlust und Verfolgungswahn. Ihre beste Freundin Gioia verkörpert all das, was Eva an sich vermisst. Sie ist hübsch, anziehend und selbstbewusst. Gioia wird von allen gemocht und ist der Anker in Evas Leben.

Eva hegt den fürchterlichen Verdacht, dass ein Unbekannter sie ständig begleitet. Mehrere Indizien bestätigen diese Annahme. Es besteht die Möglichkeit, dass sie ihren Verfolger sogar kennt.

Doch anstatt sich ihren Freunden anzuvertrauen, zieht sich Eva in sich selbst zurück und verfällt zunehmend ihrer Paranoia. Sie kauft ein Tagebuch und beginnt, die Erlebnisse zu dokumentieren. Dabei ist sie dem ständigen Versuch unterworfen, die Gegenwart mit ihren Erinnerungen an die Vergangenheit zu erklären. Doch wie wahr sind Evas Erinnerungen an Erlebtes wirklich? Die Realität scheint sich immer mehr mit Hirngespinsten zu vermischen und Evas Welt gerät ins Wanken.

Glas ist die Geschichte einer Innenschau. Ein Roman, in dem das Verhältnis der Protagonistin zu sich selbst wichtiger ist als alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Und in dem nicht vollzogene Handlungen mehr Bedeutung haben, als das, was tatsächlich geschieht.

Verena Prantl

GLAS

Roman | Septime Verlag

für M und J

Da sprach Gott der HERR zur Schlange: Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes! Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang! Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen: Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.

1. Mose 3:14-15

Doch leider irrt der Mensch, wenn er an das Gute in sich glaubt. Er ist zu unmündig in seinem eigenen Denken, um über die Grenzen seines Verstandes hinauszublicken. Er sieht nur das, was er sehen will. Oder sehen kann. Er denkt nicht daran, zu erkennen, was unsichtbar ist, aber dabei doch nur allzu gegenwärtig. Es ist dieses eingeschränkte Denken, das sich der Mensch im Laufe seiner nunmehr großartigen, wenn nicht gar fantastischen Entwicklung angeeignet hat, das ihn für die wichtigen Dinge, die unsichtbaren Dinge, blind werden hat lassen. Wollen wir etwas daran ändern, dann wird es Zeit, dieses Denken abzulegen und darüber hinauszusehen. Dann würden wir die Wahrheit klarer vor uns sehen und uns nicht ständig selbst belügen. Es wäre möglich, wenn uns die Grenzen unserer selbstverschuldeten Unmündigkeit nicht daran hindern würden, ebendiese zu überschreiten. Das ist das Paradoxe daran. Die Grenzen, diese sozial konstruierten Beschränkungen, die wir uns einst selbst gesetzt haben und die zu überwinden so viel an Energie kosten würde, verhindern es, dass wir auch nur daran denken, sie zu brechen und das Unsichtbare tatsächlich wahrnehmen zu können.

Es war ein angenehm kühler Abend, denn es wehte ein frischer Wind, als er beschloss, das Schicksal in die Hand zu nehmen und alles zu beenden. Die Luft drinnen war dick von all den Versprechen und sinnlosen Liebesbekundungen gewesen, die doch niemanden interessierten. Er hatte sie alle getäuscht, und das war gut so. Denn so würden sie niemals erwarten, was er geplant hatte. Hätte er lächeln können, er hätte es wohl jetzt getan. Aber er musste noch abwarten, bevor er sich zu erkennen gab. Er ließ sie noch einen Moment des Glücks genießen. Glück. So ein dermaßen absurdes Konzept. Etwas, das alle suchen, aber nie zu finden glauben. Wie frustriert sie dann alle waren. Dabei ist es doch so einfach, glücklich zu sein. Indem man keine Ansprüche hat und keine Erwartungen. Wenn man nichts erwartet, kann man nicht enttäuscht werden und somit keine noch so sinnlose Hoffnung auf Glück verlieren. Das wusste er schon lange und deshalb lachte er über alle, die noch nicht zu dieser Erkenntnis gelangt waren. Nein, er wusste es besser. Sie musste nur noch überzeugt werden. Dass dieses Glück, das sie glaubte, gefunden zu haben, einfach nicht real war. Denn sie knüpfte dieses Glück an Menschen, und das konnte nur zum Unglück führen. Warum war ihr das nicht bewusst? Konnte sie das nicht sehen? Dabei war es so offensichtlich. Sobald man sein Glück, wenn es so etwas wie Glück überhaupt gab, von einer anderen Person abhängig machte, hatte man schon verloren. Denn Menschen waren unzuverlässig und sie waren ihm zuwider. Deshalb war er überzeugt, dass er zwar nicht gewinnen konnte, aber er konnte auch nicht verlieren. Denn sein Glück war nur von einem abhängig, nämlich von ihm selbst.

Er hatte sie genug beobachtet. Jetzt war der Moment gekommen, sein Moment im Licht. Er trat aus dem Schatten, in den sie ihn alle verbannt hatten, und zeigte seine wahre Gestalt. Er trat aus dem Schatten und packte sie von hinten.

Du gehörst mir. Ich lasse dich nicht gehen, flüsterte er. Uns kann jetzt nichts mehr trennen.

Direkt in ihr Ohr. Er konnte ihren Herzschlag spüren, ihre Verzweiflung. Wie sie sich dagegen zu wehren versuchte, was gerade passierte. Er genoss ihre Angst, ihre scheiß Angst, die nur er in ihr auslösen konnte. Sie hatte genug Spaß mit ihm gehabt, es war an der Zeit, alles zu beenden. Ihre lächerliche Kraft kam nicht im Geringsten gegen jene an, die die Wut ihm verlieh. Die aufgestaute Wut und sein Verlangen, das er immer hatte unterdrücken müssen. Doch das hatte jetzt ein Ende.

Wie sehr ich dich verachte. Du und deine Angst davor, dich deinen Ängsten zu stellen. Wie ironisch.

Diese Angst muss dich doch auffressen, dabei habe ich dich doch gewarnt, oder?

Sie wand sich in seinen Armen, versuchte sich zu befreien, schrie irgendetwas. Aber er hörte nicht zu. Er genoss ihre lächerlichen Versuche, sich zu befreien, genoss sie, die erzwungene Nähe. Jetzt hatte er die Macht und er war nicht bereit, diese wieder abzugeben. Seine Finger schlossen sich um das Heft des Messers, mit einer geschmeidigen Bewegung hatte er es aus ihrer Tasche gezogen und hielt es ihr direkt an die Kehle. Mit jeder Sekunde stieg ihre Panik, denn sie wusste, was geschehen würde. Sie wusste mehr, als sie sich zugestand. Er war sich sicher, dass sie es wusste. Nur einen Moment länger, nur einen Moment noch. Dann würden sich ihre Panik und ihre Verzweiflung in Resignation verwandeln. Er packte sie an den Haaren, nicht fest genug, um seinem Hass Ausdruck zu verleihen, was ihn störte. Also packte er fester zu. Noch fester. Ja, das tat gut. Ihr Gekreische beruhigte ihn. Fester, immer fester. Das war zu fest. Der Druck ließ nach, das Büschel ihrer langen Haare in seiner Hand störte ihn. Es war ihm lästig, wie eine Fliege, die sich immer wieder auf eine Stelle seines Körpers setzte. Er wurde die Haare nicht los, auch als er die Hand schüttelte. Er konnte das Blut in ihren Adern pulsieren spüren. Nein, er hörte es. Wie ihr Wimmern. Ein beruhigendes Geräusch. Es zeigte die Macht, die er über sie besaß. Und das war alles, was er brauchte.

Nie wieder wirst du mich ignorieren. Nie wieder wirst du mich respektlos behandeln.

Erregt von ihrer Reaktion, wurde seine Stimme zu einem Krächzen. Er packte sie erneut an den Haaren. Er genoss das Gefühl. Fester. Aber nicht zu fest, nicht so fest wie eben. Warum reagierte sie nicht auf seine Berührung? Warum gab sie keinen Ton von sich? Musste er doch mehr Gewalt anwenden? Er riss sie zu sich herum. Was er sah, ließ ihn irritiert innehalten. Ihr Blick war leer. So leer, als wäre nie etwas in ihr gewesen. Aber das war nicht möglich. Er hatte doch gerade noch die beschissene Angst in ihren Adern gespürt.

Sie nutzte seinen Moment der Verwirrung, riss ihm mit einer fließenden Bewegung das Messer aus der Hand, wobei sie sich selbst an der Klinge verletzte, und mit einem Mal war der Glanz in ihren Augen zurück. Sie hatte noch nicht aufgegeben, obwohl sie wusste, dass auch sie nicht gewinnen konnte. Sie würde kämpfen, und wenn es das Letzte war, das sie tat. Auch wenn sie nie gedacht hätte, dass er derjenige war, dem sie einmal gegenüberstehen musste, so wusste sie doch genau, dass sie handeln musste, jetzt, auch wenn es sie dabei zerstörte.

Das Messer war schwerer als erwartet, als sie es direkt an seiner Brust ansetzte und damit durch sein Fleisch schnitt. Es war anstrengend, das Messer immer tiefer in seine Brust zu treiben. Der Alkohol in ihrem Blut machte es leichter. Wie auch die Wut, die sie erfüllte. Mit jedem Zentimeter, mit dem das Messer tiefer in ihn eindrang, spürte sie das Fleisch, die Sehnen und das Fett, welches die scharfe Klinge durchtrennte. Sie spürte es, als wäre es ihr eigenes Fleisch, ihre eigenen Sehnen und ihr eigenes Fett, das sie durchtrennte. Tiefer. Immer tiefer. Sie begann das Gefühl des Zerstörens, des Tötens, des Sich-Befreiens zu genießen.

Du wirst mich nie besitzen, sagte sie und sah ihm in die Augen.

Diese waren vor Überraschung geweitet, Schmerz konnte sie darin keinen ausmachen. Mittlerweile waren ihre Hände voller Blut, seines vermischte sich mit dem ihren und sie spürte eine kranke Befriedigung in sich aufsteigen.

Du wirst sterben, hier und jetzt.

Er zischte etwas Unverständliches. Sie packte den Griff des Messers fester, stieß noch einmal zu. Und noch einmal. Die Anstrengung verdrängte alle anderen Gefühle. Schweiß tropfte ihr von der Stirn, als sie das Messer losließ und er vor ihr zu Boden ging. In ihren Handflächen spürte sie noch immer einen imaginären Widerstand, als würde sie noch immer versuchen, etwas zu zerschneiden, das eigentlich eine Einheit war und dessen Natur darin bestand, sich zu wehren.

Sie sah auf ihre Hände, blutverschmiert und zitternd. Sie fühlte nichts in sich. Keine Angst, keine Panik, keine Befriedigung.

Nur Leere.

Müde stieg sie aus ihrem Bett. Sie nahm eine Tablette gegen die Kopfschmerzen und machte sich fertig. Zwei Stunden später war sie am Flughafen und stieg in das Flugzeug. Der Weg bis zum Flugzeug war nicht gerade fußläufig und verlangte zudem noch zu viel zwischenmenschliche Interaktion. Es war ihr unangenehm. Die Blicke der Anderen, die sie sahen und sofort beurteilten. Ihre Frisur, ihre Kleidung, ihren Gang, ihren Blick. Lächelte sie zu viel? Oder sah sie griesgrämig aus? Den Einen mochte ihre gedankliche Abwesenheit als unhöflich erscheinen, den Anderen vielleicht als interessant. Sie konnte die Leute ihre Urteile förmlich denken hören, wenn sie an ihnen vorbeiging. Egal, was sie tat oder nicht tat, sie wusste, dass die Menschen sie bewerteten. Immer. Unaufhörlich.

Im Flugzeug war es laut und stickig. Sie warf einen Blick durch das ovale Fenster, das aus zwei Scheiben bestand, die durch einen kleinen Abstand voneinander getrennt waren. Ihre Aufmerksamkeit galt erst nicht der Landschaft draußen, sondern der Spinne, oder war es ein Käfer?, jedenfalls war es ein Insekt, das zwischen den beiden Scheiben des Fensters leblos feststeckte. Sie fragte sich, ob die Spinne auf der Suche nach Schutz gewesen war, vielleicht als das Flugzeug bei einem seiner vorherigen Flüge plötzlich Geschwindigkeit aufgenommen hatte? Oder war es der Unterdruck gewesen, der entstand, als das Flugzeug sich Richtung Wolken bewegte, der sie zwischen die Scheiben gesogen hatte? Sie seufzte und richtete ihren Fokus auf die Landschaft draußen. Eine Landschaft, die sie gedachte, hinter sich zu lassen. Sie hatte keine Wahl, denn die Angst war zu groß geworden. Sie hatte sie aufgefressen. Diese Angst, die sie nachts nicht mehr schlafen ließ und untertags nicht denken. Sie schüttelte den Kopf und beobachtete ihren Sitznachbarn aus den Augenwinkeln. Der Mann trug eine runde Hornbrille und einen braunen Tweed-Anzug. Seine Augen machten zwar einen wachen Eindruck, doch seine Nase war eine Spur zu groß, um sein Gesicht noch attraktiv wirken zu lassen. Ja, er sah aus wie jemand, der in die Stadt der Dichter und Denker gehörte. Automatisch erwiderte sie sein Lächeln, bevor sie ihren Blick abwandte. Mit zehn Minuten Verspätung startete das Flugzeug und die Geschwindigkeit, mit der sie sich von ihrer Heimat entfernte, hatte eine beruhigende Wirkung auf sie. Doch erst als das Flugzeug die trübe, graue Wolkendecke durchbrach und ihr die Sonne unerwartet hell ins Gesicht schien, atmete sie auf. Die Anspannung, die rein gar nichts mit Flugangst zu tun hatte, fiel von ihr ab und zum ersten Mal seit Ewigkeiten fühlte sie sich frei.

An den Flug selbst und die Landung konnte sie sich nicht mehr genau erinnern. Ihr müsst mir verzeihen, ich tendiere dazu, Unwichtiges zu vergessen, das vielleicht doch wichtig gewesen wäre, und Wichtiges, das sich im Nachhinein als unwesentlich entpuppt, für immer in meinen Erinnerungen abzuspeichern. Denn an eine Szene kann ich mich noch sehr gut erinnern. Sie hatte gerade das Flugzeug verlassen und zeigte ihren Pass einem recht freundlich wirkenden Mann. Skeptisch, aber nicht unfreundlich, betrachtete er erst ihren Pass, dann sie, dann wieder ihren Pass und wieder ihr Gesicht.

Was führt Sie in unsere kleine Stadt, Frau Eva Aspis?

Ihr Name aus seinem Mund klang seltsam. Überhaupt fand sie die Frage seltsam. Aber noch eigenartiger war die Tatsache, dass er ihren Vor- und Nachnamen aussprach. Eigentlich war es ihr sogar unangenehm. Als wäre es ein Eindringen in einen intimen Bereich, das Überschreiten einer Grenze.

Ich besuche Verwandte.

Nachdem er sie noch einmal prüfend angesehen hatte, gab er ihr den Pass zurück und wünschte ihr einen schönen Aufenthalt. Sie warf selbst noch einen Blick auf ihren Pass, das Foto war schon etwas älter und sie hatte sich mittlerweile verändert. Der kindliche Speck an ihren Wangen war verschwunden, die Augen waren groß und rund, ohne dabei unnatürlich zu wirken. Nicht hässlich, aber auch nicht besonders hübsch. Dafür war ihre Nase zu groß und ihre Lippen zu schmal. Nichts Außergewöhnliches zeichnete sie aus. Kein Leberfleck, keine dichten Augenbrauen, nichts, was das Durchschnittliche weniger durchschnittlich erscheinen lassen würde. Und daran würde sich nun auch nicht mehr viel ändern, mit Anfang zwanzig blieben die Grundsätze eines Gesichts gleich, nur würde es von künftigen Erfahrungen gezeichnet werden, vermutlich nicht zum Besseren. Sie bahnte sich ihren Weg durch den Flughafen und stieg in den Schnellzug in Richtung Stadt, wo sie bei einem Freund für die nächste Zeit unterkommen konnte, wenigstens für diesen Sommer. Das sollte genug Zeit sein. Bis dahin hatte sich die Situation sicher beruhigt.

Die regelmäßige Bewegung des Zuges hatte eine meditative Wirkung auf ihren Geist und ihre Gedanken. Sie schluckte, als mit der Entspannung auch Erinnerungen auftauchten. Schon spürte sie wieder seine Finger an ihrem Hals, glaubte die Gier seines Blickes in den Augen eines jeden, der ihr entgegenkam, wiederzuerkennen. Sie erinnerte sich an seinen faulig rauchigen Atem und die Brutalität, mit der er sie berührt hatte. Sie fröstelte und verdrängte diese Gedanken. Es war schon eigenartig, dass die Angst vor dem, was bereits geschehen war, noch immer so klar und deutlich spürbar sein konnte, dass die Erinnerung daran so lebendig blieb, dass sich bis heute jedes Detail davon in mein Gedächtnis gebrannt hat. Sie schüttelte den Kopf, zum Teil aus Gewohnheit, zum Teil vielleicht, um mit der Bewegung auch die Negativität aus ihren Gedanken zu vertreiben. Sie hatte gehofft, dass die räumliche Distanz ihr helfen würde, das emotionale Chaos ihres Geistes zu sortieren, und eine andere Perspektive zulassen würde, damit sie es schaffte, die Dinge in einem neuen Licht sehen zu können. Abstand. Abstand! Ja, Abstand, das war es, was sie brauchte. Vielleicht würde es ihr gelingen, hier in der Stadt der großen Worte, diesen physischen Abstand auch in ihre Erinnerungen zu bringen, damit sie wieder nach vorn blicken konnte. Das Trügerische an Erinnerungen war nur, dass manche mit der Zeit zwar verblassten, andere sich hingegen veränderten. Sie wurden harmloser oder gefährlicher. Schöner oder schrecklicher. Und es lag an ihr, wie sie mit diesen Erinnerungen umgehen würde. Deshalb war sie hier, in dieser Stadt. Diese Stadt, die selbst so voller Erinnerungen war, die dank der Statuen und zahlreichen Hinweise durch Schilder und Museen, dank der Schlösser und Parks ebenso unvergessen blieben, ja, fast schon glorifiziert wurden. Diese Stadt würde ihr helfen, ihre Erinnerungen neu zu schreiben und alte Erfahrungen mit neuen Erlebnissen zu ersetzen. Hier war sie vorerst in Sicherheit.

Der Sommer verging schnell und unspektakulär. Deshalb sollten euch die Einzelheiten des Sommers, bis auf ein paar, erspart bleiben. Ich kann mich ohnehin nur mehr vage daran erinnern und die Gefahr, die Wahrheit mit Einbildung zu verwechseln, wäre zu groß und dadurch auch nicht zielführend. Einen Anspruch auf Wahrheit, das ist es, was ich an diese Geschichte stelle. Also könnt ihr mir vertrauen, wenn ich euch verspreche, ehrlich zu sein, so ehrlich, wie ich es noch nie zuvor gewesen bin. Und ich betone, dass jedes Wort wichtig ist und mir nichts ferner liegt, als mit Überflüssigem eure Zeit zu verschwenden.

Es war ein kühler Samstagmorgen, oder war es Freitag?, der sich zu erzählen lohnt. Wie dem auch sei, es war ein geeigneter Tag für einen Spaziergang. Sie wollte Mirjam etwas mitbringen und der Sommer war schon fast vorbei. Sie überlegte, was würde sie freuen? Sie spazierte an einigen Läden vorbei, die verschiedenen Schnickschnack verkauften, aber nichts schien ihr zu gefallen. Dennoch ging sie in einen dieser Läden hinein und sah sich um.

Kann ich Ihnen behilflich sein?

Ein junges Mädchen stand vor Eva und lächelte sie an.

Nein, danke.

Wir haben eine schöne Sammlung an Tonwaren, die erst kürzlich eingetroffen sind, fuhr das Mädchen fort.

Aha.

Suchen Sie etwas Bestimmtes?

Ein Geschenk für eine Freundin.

Da haben wir eine schöne Auswahl an Duftkerzen, die Sie vielleicht interessieren könnte.

Eva ließ sich von dem Mädchen, viel älter als sechzehn konnte sie nicht sein, eine Auswahl an Duftkerzen zeigen. Sie fragte, welche Kerze ihrer Meinung nach am besten duftete.

Na ja, das kann man so nicht sagen. Geschmäcker sind ja verschieden, nicht wahr?

Aber ich hab doch nach Ihrer Meinung gefragt.

Das Mädchen zögerte kurz, bevor sie auf eine der Kerzen zeigte. Eva lächelte das Mädchen an, nahm die Kerze und sah sich noch etwas um. Die Tonwaren im Laden waren überraschend ansehnlich. Eva gefielen vor allem die bunten Schalen, Tassen, Teller, Aschenbecher und Vasen, die mit eleganten Mustern verziert waren. Vielleicht würde sich Mirjam auch über eine Tasse freuen? Eva entschied sich für die Kerze und eine der Tonwaren. Zufrieden verließ sie das Geschäft und spazierte weiter. Sie hielt nur einmal kurz an, um sich in einem Geschäft einen Apfel zu kaufen. Nach einer Stunde, in der sie einmal durch den Kern der Stadt gelaufen war und ihre Schuhe bereits begonnen hatten, die Feuchtigkeit durchzulassen, es hatte unterwegs zu regnen begonnen, fand sie einen kleinen Buchladen. Buchhandlung Swoboda, stand in verwitterten Buchstaben über einer Tür, die beim Öffnen ein leises Klingeln von sich gab, geschrieben. Der Duft alter und neuer Bücher erfüllte die Luft. Abgesehen von den Gedanken all der Bücher war es still wie in einer Bibliothek. Wobei, nicht ganz, denn es war keine erzwungene Stille, sondern eher eine befreiende Ruhe. Schwer einzuschätzen, wie viel Zeit sie in dieser Buchhandlung verbrachte, umgeben von Toten, die dank ihrem Talent lebendig geblieben waren. Die es geschafft hatten, sich in das kollektive Gedächtnis hineinzuschreiben. Vorsichtig zog sie ein Buch nach dem anderen aus dem Regal, blätterte es durch, roch unauffällig daran, atmete den Duft noch ungelesener Zeilen ein, bevor sie es wieder zurückstellte. Umgeben von hunderten von Büchern dachte sie nicht mehr über die Blicke der Anderen nach, überlegte nicht, ob sie deren Erwartungen erfüllte oder sie enttäuschte. Denn inmitten der unzähligen Geschichten war ihr klar, dass sie selbst klein und unwichtig war. Niemand sah sie abschätzig an. Niemand verurteilte sie. Nicht hier, umgeben von so viel größeren Geschichten, über die nachzudenken sich viel mehr lohnte.

Das leise Klingeln der Tür ertönte.

Hier drin ist Rauchen verboten, sagte eine Stimme vom hinteren Teil des Buchladens. Eva drehte sich um und sah gerade noch, wie ein Mann den Laden verließ. Sie schüttelte den Kopf und nahm ein anderes Buch aus dem Regal und blätterte darin.

Na, haben wir etwas gefunden?, wurde sie wenig später von einem älteren Herrn angesprochen.

Er erinnerte sie an den Mann aus dem Flugzeug, in dem Tweed-Anzug, obwohl er ihm nicht ähnlich sah. Doch er passte in diese Buchhandlung, so wie der Mann in dieses Flugzeug gepasst hatte. Er hatte eine angenehme Stimme und verströmte eine Herzlichkeit, die sie, da sie ja eine Fremde war, nicht einzuordnen wusste.

Ich schaue mich noch ein wenig um. Haben Sie auch Postkarten?

Er nickte und deutete in die gegenüberliegende Ecke des Ladens. Neben den Postkarten war auch ein Ständer mit verschiedenen Fachzeitschriften. Sie blätterte durch einige Magazine, thematisch reichten sie von Medizin und Gesundheitswesen über Naturwissenschaften bis hin zu Psychologie und Finanzen. Sie entschied sich für ein rotes Buch und mehrere Postkarten. Das Buch wollte sie als Tagebuch verwenden, denn Schreiben half ihr dabei, ihre Gedanken zu sortieren. Kurz vor dem Bezahlen schnappte sie sich spontan eine der Zeitschriften, ich weiß nicht mehr welche, und legte sie zu den anderen Sachen.

Eine ausgezeichnete Wahl, bestätigte der ältere Herr freundlich.

Eva erwiderte sein Lächeln. Es war keine außergewöhnliche Begegnung, vielleicht blieb sie genau deshalb unvergesslich.

Als sie wieder in der Wohnung war, verbrachte sie den restlichen Nachmittag damit, die Karten mit mehr oder weniger sinnlos aneinandergereihten Worten zu füllen. Es war so einfach, über Belangloses zu schreiben, jeden Zentimeter der Karte zu füllen, ohne eigentlich ein Wort zu sagen. Wenn sie ehrlich war, massakrierte sie damit die Postkarten. Mit ihrem bedeutungslosen Schreiben, das weder den Lesenden noch der Schreibenden einen Mehrwert brachte, hatte sie das Gefühl, eine Pflicht zu erfüllen, aber sie empfand keine Freude dabei. Sie wusste, dass manche Gedanken nicht gedacht worden waren, um sie aufzuschreiben. Und sie wusste auch, dass sie genau das gerade tat. Dennoch schrieb sie beharrlich Zeile um Zeile, schwärmte vom Wetter und vom Essen, schrieb, wovon sie wusste, was erwartet wurde, aber eigentlich keinen Menschen interessierte.

Am Ende blieb noch eine Karte übrig. Darauf war ein Stillleben abgebildet. Das Original war wohl farbenfroher, doch auf der Postkarte war die Abbildung in Schwarzweiß gehalten, obwohl es sich dabei um Blumen handelte. Welche, wusste sie nicht, sie wusste nur, dass sie ihr gefielen. Sie überlegte, wollte die Karte nicht mit derselben Stumpfsinnigkeit verderben, stand auf, setzte sich wieder hin, den Stift schon bereit, legte ihn dann wieder weg, ohne ein Wort geschrieben zu haben, ging in der kleinen Wohnung auf und ab, schrieb in ihr neues Tagebuch, überlegte wieder. Sie aß den Apfel, er hatte bereits einige dunkle Stellen, weil sie ihn neben das Büchlein in die Tasche gesteckt hatte, aber das störte sie nicht. Dann setzte sie sich an den Tisch und schrieb eine Adresse auf die Karte, von der ich heute nicht mehr weiß, woher sie die eigentlich kannte. Wobei das Woher keine Rolle spielt. Das Wichtige ist, dass es sich um Aarons Adresse handelte. Nachdenklich ließ sie ihren Blick durch das Zimmer schweifen. Sie hatte Angst davor, das erste Wort zu schreiben, sie spürte die Furcht, dass dieses Wort nicht gut genug sein würde. Es ist schon bemerkenswert, wie vielfältig die Ängste einer Person sein können. Manche Menschen verspüren Höhenangst oder Klaustrophobie, während andere Angst vor Spinnen oder anderen Kriechtieren haben. Wieder andere fürchten sich vor sozialen Situationen oder davor, alleine zu sein. Und Angst, egal wovor, jede Form von Angst beeinflusst das Selbst, befleckt die Seele auf eine ganz spezielle Art und Weise und schafft eine ganz eigene Wahrnehmung. Nur jemand, der eine solche Angst kennt, kann diese Situation, in der sie sich gerade befand, vielleicht verstehen. Und das war es, was sie wollte. Verstanden werden. Verständnis für die Angst vor dem, was geschehen war, für die Angst vor dem, was noch kommen würde, für die Angst davor, hören zu müssen, was sie nicht hören wollte, für die Angst davor, Erwartungen nicht erfüllen zu können und dafür verurteilt zu werden. Doch es würde kein Verständnis geben, würde sie jemandem von ihren Ängsten erzählen. Die Angst ging immer als Sieger aus diesem Zweikampf hervor, wie auch dieses Mal, als sie entschied, den einfachen Weg zu gehen. Sie lieh sich also Worte eines Menschen, der einerseits bereits erfolgreich gewesen und andererseits bereits tot war. Und über Tote soll man ja bekanntlich nicht schlecht sprechen. Sie schrieb also etwas über Bildung, gescheite Menschen und Reisen, der genaue Wortlaut ist mir entfallen. Sie betrachtete kurz, was sie geschrieben hatte, wahrscheinlich würde er es nicht verstehen, aber es war ein Zitat und deshalb war es gut. Besser als die anderen Karten.

Der restliche Sommer verlief ohne Zwischenfälle, die es wert wären, erwähnt zu werden. Als die Tage wieder kürzer und die Temperaturen kühler wurden, war sie überzeugt, genügend Distanz geschaffen zu haben. Es war an der Zeit, wieder ihre alte Normalität aufzunehmen. Sie vermisste ihre Heimat, auch wenn sie nachts manch grausige Erinnerung quälte, die sie damit verband. Trotzdem war es ihre Heimat. Sie konnte sie nicht leugnen, konnte sie nicht für immer verlassen und im Exil leben. Sie musste zurückkehren.

Am Abend vor ihrer Abreise saß sie in der Wohnung, allein. Sie sah sich die Nachrichten an, etwas, das sie gern tat, um sich klarzuwerden, dass so viel Schreckliches in der Welt passierte, das ihr eigenes Unglück dagegen klein und unscheinbar wirken ließ. Sie legte den Kopf schief und betrachtete das Bild, das dort gezeigt wurde, aufmerksamer. Die Buchhandlung, in der sie ihr Tagebuch gekauft hatte, war abgebrannt. Und der ältere Herr mit ihr. Sie schaltete den Fernseher aus und holte sich ein Glas Wasser. Die ganzen Bücher. All die Geschichten. Sie schluckte. All die verlorenen Geschichten.

Sie spazierte die vertrauten Gassen entlang, genoss den Geruch der Heimat, den sie Angst gehabt hatte zu vergessen. Doch da war er, unverkennbar. Jetzt, da sie ihn wieder riechen konnte, fand sie es lächerlich, zu glauben, ihn nicht erkennen zu können. Sie war froh, zu Hause zu sein. Nicht mehr den neuen Reizen ausgesetzt sein zu müssen, sondern einen Alltag zu haben. Einen Rhythmus, etwas Berechenbares. Es beruhigte sie. Sie ging weiter, betrachtete das Alte mit neuen Augen, als würde sie es zum ersten Mal sehen. Da war es, das Wohnhaus, das sie gesucht hatte. Sie blieb kurz stehen und blickte hoch zum Dachgeschoss. Es war so weit oben, dass sie den Kopf in den Nacken legen und mit einer Hand ihre Augen beschatten musste, um etwas zu erkennen. Ob sie sich über ihren Besuch freuen würde? Natürlich würde sie das. Sie klingelte.

Ja, hallo?

Hallo Mirjam, ich bin’s.

Wer?

Eva, ich bin Eva.

Es summte und sie trat ein. Da es in dem alten Wohnhaus keinen Lift gab, brauchte sie eine Weile, bis sie ganz oben angekommen war. Sie atmete heftig, als sie vor der verschlossenen Wohnungstür stand. Eva zögerte kurz, dann hob sie eine Hand und klopfte an. In diesem Moment schwang die Tür auf und Mirjam stand da, ihre Präsenz strahlte eine gewisse Eleganz aus. Mit geradem Rücken und souveränem Auftreten nahm sie den Platz vor Eva auf eine Weise ein, die ihre Aufmerksamkeit fesselte.

Ich hab dich vermisst, sagte Eva und straffte die Schultern.

Mirjam lächelte und Eva zog sie in eine Umarmung. Sie genoss ihre Nähe, genoss ihren Herzschlag so nah an ihrem eigenen.

Gut siehst du aus, richtig erholt, sagte Mirjam und entzog sich sanft der Umarmung. Sie gingen in die geschmackvoll eingerichtete Wohnung. Neutrale Farben an der Wand, einfache Möbel und hier und dort eine bewusst platzierte Topfpflanze sorgten für eine zeitlose Eleganz.

Erzähl, wie war die Stadt der dichtenden Denker?, fragte sie Eva. Ach, aber wir brauchen doch etwas zum Anstoßen, deine Rückkehr muss doch gefeiert werden! Warte einen Moment, ich hol uns schnell was. Und eine Kleinigkeit zu essen, das auch. Magst du ein Glas Sekt? Ach, was rede ich, du trinkst ja keinen Alkohol. Lieber eine Tasse Tee? Oder einen starken Kaffee?

Eva nickte nur, setzte sich auf einen Stuhl in der Küche und wartete, bis Mirjam mit einem Glas Sekt, einer Tasse Tee und einigen Keksen, angerichtet auf einem hübschen Teller, wiederkam. Eva bedankte sich, bat um etwas Zucker und rührte um.

Also, sagte Mirjam, wie war dein Urlaub?

Schön war’s. Ruhig vor allem. Weißt du, es war angenehm, mal keine Erwartungen erfüllen zu müssen.

Hast du immer noch Probleme damit? Ich hab dir doch schon so oft gesagt, dass dir das egal sein muss. Denk nicht so viel darüber nach, was die Anderen denken.

So einfach ist das nicht.

Warum nicht?

Weil ich weiß, dass meine Taten beeinflussen, wie die Anderen über mich denken. Es ist allein meine Schuld.

Ist es nicht, es liegt nur bei den Anderen und ist deren Problem.

Das sehe ich nicht so.

Das tut dir nicht gut, Eva, sagte sie. Du und deine Schuld.