Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wiebers Verlag

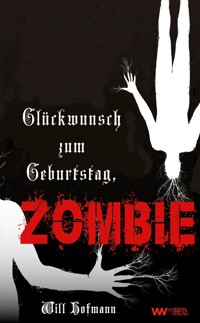

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Der hochdemente Chemiker Walter erwacht nach seiner Beerdigung im Grab und stellt fest, dass er noch lebt und sein Gedächtnis zurück erhalten hat. Der Grund sind Experimente seines zuletzt behandelnden Oberarztes, der Erb- und Gedächtnisinformationen zu konservieren suchte. Zunächst hat Walter nichts als seine Vorstellungskraft, schafft es aber, seinen Körper zu rekonstruieren, auch die seiner toten Nachbarn. Behutsam bereiten sie ihre Rückkehr in die Welt der Lebbies, wie sie sie nennen, vor. Doch eine Gruppe hat sich längst abgespalten und hegt weit weniger freundliche Absichten. Will Hofmann beschreibt seine Zombies in einer anderen, ungewöhnlichen Art. Er beleuchtet die chemisch-biologischen Vorgänge von Tod, Verwesung und Zombifizierung aus der kreativ-nüchternen Sicht eines Mediziners heraus und definiert Grusel damit neu. Hofmanns Untote sind 'auch nur Menschen'. Darunter gibt es gute und schlimme... Das vorliegende Buch ist auch die Grundlage der gleichnamigen Kurzgeschichte im Sammelband 'Zombie City Stories', herausgegeben von Kalle Hofmann und eine Fortsetzung des Schauspiels 'Das Licht'.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 195

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Willi Hofmann,

Jahrgang 1949, bringt eine einzigartige Kombination aus naturwissenschaftlichem Wissen und literarischer Fantasie in seine Werke ein. Mit einem Hintergrund in Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie, sowie einer langjährigen Tätigkeit als Dozent, verbindet er Fachwissen mit der Fähigkeit, komplexe Themen anschaulich und fesselnd zu erzählen.

Als Roman- und Kinderbuchautor hat Hofmann zahlreiche Bücher veröffentlicht, die Themen wie Menschlichkeit, Natur und die Grenzen des wissenschaftlichen Fortschritts beleuchten. Sein Stil ist geprägt von skurrilen Wendungen, tiefgründigen Figuren und einer besonders durchdachten Mischung aus Wissenschaft und Fiktion.

Das vorliegende Buch ist auch die Grundlage der gleichnamigen Kurzgeschichte im Sammelband ›Zombie City Stories‹, herausgegeben von Kalle Hofmann und eine Fortsetzung des Schauspiels Das Licht.

Für

Wladimir und Donald,

warum auch immer …

INHALT

Prolog

Es gibt so viele Arten zu sterben

Ja, es gibt viele Arten zu sterben

Sterben? Nicht immer

… oder doch?

Doch, es gibt viele Arten zu sterben

Jeder stirbt für sich allein

Selbstmord des Sterbeforschers

Junges Sterben

Kriminelles

Ausäscherung

Von Fliegen, Hummeln und Mäusen

Kuppeln und Körper

Abart

Überfall

Vorbereitungen

Prominenz

Raus

Untote Kämpfe

Gegenwehr

Brandt und der Vize

Daheim

Zusammen

Ade

PROLOG

Wie oft hatte Frau Ingeborg Fricke, geborene Walter, eigentlich schon das Grab ihres Vaters neu bepflanzt? Wie oft war sie hierher gerannt, hatte gedüngt und gewässert? Es war wie verhext. Es war, als sauge das Grab alle Energien in sich auf. Am Anfang war es doch gut gegangen. Aber nach eineinhalb Jahren gingen die ersten Pflanzen ein. Wie ärgerte sie sich, dass nur sie in der Pflege versagte, während die Nebengräber grünten und blühten. Doch die letzten Wochen schien es ihr, als ließe der grüne Daumen der Nachbarn ebenfalls nach in seiner Wirkung.

Hätte Ingeborg Fricke gewusst, was sich keine zwei Meter unterhalb der Wurzeln von Erika und Buchsbäumen abspielte, wäre sie in die Zwickmühle geraten. Hätte sie sich freuen sollen oder lieber das vernichten, was sich in der Tiefe zusammenbraute?

* * *

ES GIBT SO VIELE ARTEN ZU STERBEN

Margot Hensel war Klöpplerin, Spitzenklöpplerin. Sie war spitze im Klöppeln. Hätte man sie gefragt, was sie aus ihrem Leben gemacht hatte, sie hätte nicht ›Fleischerverkäuferin‹ geantwortet. Damit hatte sie ihr Geld verdient. Ihr Herz aber hing zeitlebens an den Klöppeln. Die schönste Zeit für sie war die, als sie in der Volkshochschule Kurse gab.

Dann kam der Schlaganfall, die linke Hand blieb gelähmt. Dass sie nicht mehr gehen konnte, war ihr nicht so wichtig. Auch mit der Sprachstörung hätte sie sich abfinden können. Aphasie, wie die Ärzte ihr sagten. Logopädie brachte immerhin ein wenig Besserung. Aber der Arzt stellte die Verschreibung bald ein. Weitere Fortschritte waren nicht mehr zu erwarten. Wegen seines Budgets müsste er an Patienten denken, wo es sich noch lohnte, hatte er ihr erklärt. Das konnte sie sogar ein Stück weit einsehen. Krankengymnastik und Ergotherapie brachten überhaupt nichts, auch sie wurden eingestellt. »Sie haben aber auch wirklich Pech gehabt, mit ihrem Schlaganfall«, versuchte der Arzt zu trösten.

Nie mehr Klöppeln, das war die bittere Realität, das wurde Frau Hensel bewusst. Das verkraftete sie nicht, sie stürzte in eine tiefe Depression. Der Arzt wollte ihr Mirtazepin dagegen verschreiben. Das lehnte sie ab, sie war doch nicht krank, jedenfalls nicht im Kopf. Sie hatte keine Freude mehr am Essen und am Trinken. Wollte man sie in den Rollstuhl verfrachten, stimmte sie ein Gezeter an, dass die Hauskrankenpflege schließlich aufgab. Am liebsten lag sie auf ihrer rechten Seite und döste vor sich hin, den ganzen lieben langen Tag. Es nervte sie schon, wenn die Schwester kam und sie ›lagern‹ wollte, damit sie keine Druckgeschwüre bekäme.

Margot Hensel magerte ab. Eine Magensonde lehnte sie ab. Ihre Kinder konnte sie überzeugen, sie unterstützen sie gegen die Überredungsversuche von Schwestern und Hausarzt. Ihr war klar, dass die Hauskrankenpflege es eigentlich gut meinte. Aber noch war sie ihr eigener Herr und sehr froh darüber, dass sie in ihren eigenen vier Wänden bleiben konnte.

Margot Hensel trocknete aus. Infusionen unter die Haut, die ließ sie zu. Doch mehr für ihre Umgebung als für sich selbst. Sie war nicht überzeugt, dass die ihr Leiden linderten. Feuchte Zitronenstäbchen für die Lippen, die hätten ihr gereicht. Aber sie hatte recht, das Drängeln der Schwestern ließ nach. Nun konnten sie etwas tun, sie waren zufrieden und redeten nicht mehr pausenlos auf Margot ein. Zehn Flaschen hatte der Arzt aufgeschrieben, eine pro Tag. Nach der siebten aber verabschiedete sich Margot Hensel von dieser Welt. Ihre Kinder waren bei ihr, Margot, Dieter und Petra. Das war schön. Das war noch einmal richtig schön. Alle Drei hielten der Mutter ihre Hände hin. Und Margot spielte mit ihren eigenen Fingern an deren Griffeln, so hatte sie sie in der Schulzeit genannt. Es kam ihr so vor, als hätte sie noch einmal Klöppel in der Hand – die Klöppel ihres Lebens.

* * *

Der alte Professor Wolfgang Walter kam langsam zu sich. Langsam, sehr langsam. Wo war er hier? Er konnte nichts sehen und nichts hören, nicht einmal richtig etwas spüren. Was er spürte war nur: Er fühlte sich wohl. Nicht zu warm war ihm und nicht zu kalt. Es kam ihm so vor als schwebe er in einem Bad, das genau Körpertemperatur hatte. Keinen Hunger und keinen Durst konnte er spüren, keine Schmerzen.

Angenehm, wirklich angenehm. Was hatten ihn die Rücken- und die Hüftschmerzen geplagt. Zu alt für eine Operation hatten sie gesagt, die Ärzte, die Schwestern. Und seine eigene Tochter, die hatte ihnen beigepflichtet. Sein Frickelchen, so hatte er sie nach ihrer Hochzeit genannt.

Aber das war vorbei. Entspannt wie er da lag, dachte er nach. Was war geschehen? Bilder aus der Gerontopsychiatrie tauchten auf. Dement, ja er war dement. Verwandte und ehemalige Studenten, die ihn gelegentlich besuchten, schüttelten den Kopf darüber, wie ein so hochintelligenter Mensch derart abbauen konnte. Und sie alle hofften im Stillen, dass ihnen nicht Ähnliches widerfahren möge. Als die Demenz begann, konnte er sich noch an Studentenstreiche erinnern, während er die Antwort schuldig bleiben musste, was es fünf Minuten vorher zu Mittag gab. Später fragte er sein Frickelchen, wer sie sei und was sie von ihm wolle. Kurz darauf kannte er nicht einmal mehr seinen eigenen Namen.

Das wusste er wieder alles. Er konnte sich gut an all die tausend Fragen erinnern, welcher Tag denn heute sei, welcher Monat, welche Jahreszeit, was er von Beruf war, Familienstand, Kinder und zuletzt wie er hieße. Er erinnerte sich, wie peinlich es ihm war, wenn er bei diesen einfachen Fragen nach Antworten gesucht hatte.

Das beschämende Gefühl ging zurück, die Fragen waren ihm bald egal. Manchmal erkannte er am Tonfall, dass ihn jemand etwas fragte. Dann antwortete er wahlweise mal mit »Ja« oder mit »Nein«. An jede einzelne Situation konnte er sich erinnern, wusste wann die Fragen gestellt wurden, wo er in seinem Rollstuhl dabei saß, was er trug, sogar die Uhrzeit konnte er abschätzen.

Zu jeder Frage nach dem Essen hätte er jetzt im Nachhinein die Antwort gewusst. Er konnte sogar sagen, wie es ihm geschmeckt hatte.

Es kam ihm vor, als hätte sein Hirn all die Jahre alles um ihn herum aufgezeichnet wie eine Videokamera. Die Bänder waren ihm nicht zugänglich gewesen, nun aber schon.

Verrückt und merkwürdig. Walter rekonstruierte seine Vergangenheit, Stück für Stück. Er hatte Zeit. Der Film seiner Beerdigung wurde abgespielt. Zuvor bestätigten sich Freunde, Verwandte und Klinikpersonal, wie schön es sei, dass er endlich friedlich eingeschlafen wäre. Nein, ein Film war es nicht, nur eine Tonbandaufzeichnung. Denn er sah ja nichts mehr.

Die Trauerfeier – anrührend. Nur dass Professor Wolter die Trauerrede gehalten hatte, das ging ihm gegen den Strich. Der war einmal sein Doktorand, er hatte ihn gehasst. Und dann auch noch fast der gleiche Name! Des Öfteren waren sie verwechselt worden. Arrogant, faul und trickreich war er. Trotzdem von einer Beharrlichkeit, die allen Versuchen Walters, ihn loszuwerden, etwas entgegensetzen konnte. Trotz seines verbogenen Charakters, oder gerade deshalb, hatte er es in der Chemie zu etwas gebracht.

In seiner Erinnerung hörte Walter die Räder des Leichenwagens durch den Kies knirschen. Die letzten Worte und die Segnung des Pfarrers. Sie drangen undeutlich durch den Sargdeckel, aber er konnte jedes einzelne Wort verstehen. Die Beileidsbezeugungen der zweihundert Trauergäste allerdings waren für ihn nur als undifferenziertes Gemurmel wahrnehmbar.

Ingeborg, sein Frickelchen, und ihr Fricke mussten einiges an Stehvermögen aufbringen. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Walter hörte den Sand, wie er auf den Sargdeckel klatschte. Er hörte manchen Blumenstil darauf auftreffen. Später das Gepolter der Lehmbrocken, die die Totengräber auf ihn warfen.

Dann hatte er Ruhe, endlich Ruhe.

Er lag im Grab, das war klar. Wieso aber konnte er denken? Wieso konnte er sich nach und nach an alles wieder erinnern, was seine Demenz ihm vorenthalten hatte? Wieso erstickte er nicht, hier in der Tiefe?

* * *

JA, ES GIBT VIELE ARTEN ZU STERBEN

Wachtendonk fuhr die Kurven aus im Elbsandsteingebirge. Wunderbar, dieses Gleiten von links nach rechts und wieder zurück. Wenig Verkehr, er hatte meist beide Straßenseiten für sich. Die Harley knatterte unter ihm, was für ein satter Klang. Es war schon richtig, sich seinen Jugendtraum zu erfüllen. Rente hin oder her. Die paar Tausender mehr in der DRV, die hätten ihm nur wenige Euro im Monat zusätzlich gebracht. Und wenn es knapp wurde, konnte er sein seinen Kutter immer noch verkaufen. ›Kutter‹, so nannte er seine Errungenschaft. Denn ihr Geräusch erinnerte ihn an diese Schiffe – er hatte es immer geliebt. Schon die Fahrt von Hamburg nach Bad Schandau war ein Genuss. Nur Landstraße, keine Autobahn. Er konnte sich Zeit lassen, keine Hetze wie im Berufsverkehr oder bei seinen Außeneinsätzen. Seine Sorgen um Ilse traten vollkommen in den Hintergrund.

Helmut träumte vor sich hin. Die Blätter in der Rechtskurve nahm er wohl wahr. Was hatte er aber zu fürchten, trocken wie hier alles war. Dann ging es blitzschnell. Der Kutter brach aus und knallte gegen die Leitplanke. Helmut hatte noch nicht die Erfahrung, dass die Blattschichten innen nicht so schnell abtrockneten.

Sie lagen aufeinander und waren glitschig wie dünne Eisplättchen. Helmuts Knie war zerschmettert. Er konnte sich nicht halten und kippte über die Abstützung. Fast senkrecht ging es den Berg hinab. Die Maschine glitt an der Planke entlang. An ihrem Ende stürzte sie ebenfalls in den Hang, auf dem nur einige dünne Büsche wuchsen.

Helmut ruderte mit den Armen und versuchte, ein Stämmchen, eine Wurzel oder eine Felskante zu greifen. Es gelang ihm, aber nur für den Bruchteil einer Sekunde. Er war schon zu schnell. Durch das harte Zupacken zerrissen ihm mehrere Sehnen.

Dann kam ein Überhang. Fünfzig Meter freier Fall. Instinktiv versuchte Helmut, sich abzufangen, er steckte die Hände vor wie eine Katze. Ilses Bild tauchte für einen Moment vor ihm auf. Das letzte, was er hörte, war ein dumpfer Plopp. Dann ging für ihn das Licht aus.

* * *

Gleubert war es, Gleubert hatte es geschafft. Der Oberarzt, der seine Privatstation persönlich leitete. Nicht mal dreißig Jahre jünger war er als Walter selbst, hatte gar nicht mal so lange bis zu seiner eigenen Berentung. Und Schütz, sein Assistenzarzt, hatte ihn unterstützt. Was hatten die mit ihm, Wolfgang Walter, gemacht?

Auch daran kam die Erinnerung. Marcumar hatten sie ihm gegeben, das sollte die Blutgerinnung verhindern. Gleubert und Schütz scharwenzelten in seinen letzten Tagen andauern um ihn herum, sie wollten sein Ableben nicht verpassen. Dann war es soweit.

Walter machte seinen letzten Atemzug, bald darauf tat sein Herz den letzten Schlag. Gleubert und Schütz standen dabei, sie hatten ihm vorher schon eine Kanüle in die Vene gelegt. Jetzt spritzte Schütz Substanzen in die Ader, während Gleubert eine Herzmassage durchführte. Nach einigen Minuten wechselten sie sich ab. Es ging ihnen nicht um Wiederbelebung, dann hätten sie ihn auch beatmen müssen. Nein, es ging ihnen nur darum, dass sich die gespritzten Stoffe sich im ganzen Körper verteilten.

In der Hauptsache war es das Natriumsilikat, das durch die Herzmassage bis in die letzte Zehenspitze verteilt wurde. Natriumsilikat, ein chemischer Stabilisator, bekannt als so genanntes Wasserglas.

Gleubert hatte eine abstruse Theorie entwickelt. Ganz offen hatte er sich mit Schütz in Walters Zimmer darüber unterhalten.

Der Greis bekam ja doch nichts davon mit, hatten sie gedacht. Was beide sicherlich nicht ahnen konnten, war, wie richtig Gleuberts Hypothesen waren.

* * *

STERBEN? NICHT IMMER...

Anton Binger stand in der Küche, es herrschte Hektik wie immer. Es zischte und dampfte überall. Emsig sprangen fünf Kollegen hin und her, deren Chef er war. Und Claude, der Lehrling. Der rührte in seiner Sauce. Man konnte ja nie wissen – Binger ging die paar Schritte zu seinem Tiegel, zückte einen seiner Probierlöffel aus der Brusttasche, steckte die Spitze in die blubbernde Flüssigkeit, führte den Löffel zum Mund, streifte die Sauce mit dem Lippen ab und warf den Löffel in die Plastikschüssel unter dem Schnippeltisch. Eine Bewegung wie aus einem Guss, die viele Jahre Training verriet. Binger hatte immer zehn bis zwölf Löffel in dieser Tasche, waren sie aufgebraucht, griff er in den Besteckkasten und füllte sie mit einer Handvoll nach.

Die wenigen Tropfen Sauce verteilte Binger mit der Zunge zwischen Gaumen und Rachen und kostete, was Claude da zusammengerührt hatte. Mein Gott, der Kerl war im dritten Lehrjahr. Hatte er denn nichts gelernt? So was durfte nicht zu den Gästen. Der Koch packte den Tiegel am Stiel, rannte zu dem riesigen Ausguss, holte tief Luft und wollte loslegen mit seiner poltrigen Zurechtweisung.

Da krachte ein Stein gegen seine Brust, so kam es ihm vor. Als würde ein Komet einschlagen. Binger stolperte und griff sich ans Herz. Der Tiegel segelte durch die Küche und schlug scheppernd irgendwo auf. Das klang jetzt wirklich nach einem aufschlagenden Himmelsköper.

Binger krümmte sich am Boden. Solche Schmerzen kannte er nicht. Er wollte schreien, aber er beherrschte sich. Stöhnen gestand er sich zu. Dieter vom Weinausschank hatte den Krach gehört und kam in die Küche gestürzt. Er sah den Koch am Boden liegen und jammern, überlegte nicht lange und rief die Feuerwehr. Bis sie kam, war Binger schon nicht mehr bei Bewusstsein.

Großes Glück hatte er gehabt, sagten ihm die Ärzte später. Herzinfarkt mit Komplikationen. Kammerflimmern, das überleben nicht viele. Zwei Wochen Intensivstation. Immer wieder Kreislaufeinbrüche, drohendes Herzversagen. Drei Stents hatten sie ihm gelegt am Anfang. Das sind die kleinen Röhrchen, die verhindern sollen, dass die Herzkranzgefäße sich sogleich wieder verschließen. Er hatte es über sich ergehen lassen, es war ihm egal, was sie mit ihm anstellten. Erst später begriff er, wieso sie ihm dazu in der Leiste herumgestochert hatten.

Vernichtungsschmerz bezeichnete sein Stationsarzt das, was er gespürt hatte. Wie recht er hatte mit diesem Ausdruck.

Langsam stabilisierte sich Bingers Zustand. Eine Handvoll Medikamente jeden Morgen musste er jetzt nehmen und nochmals die Hälfte davon am Abend. Namen, an die er sich gewöhnen musste, schwierig wie die exotischen Rezeptnamen am Anfang seiner Ausbildung. Enalapril, Bisoprolol, Verapamil, Digoxin, Molsidomin, ISMN, Metformin und Simvastatin. Gegen hohen Blutdruck, die Rhythmusstörungen, zur Kräftigung der Herzmuskulatur, Erweitern der Koronararterien, etwas gegen Zucker und zu hohes Cholesterin. Dreifach erhöhte Werte hatte er, familiär noch dazu. Kein Wunder, dass seine Angehörigen alle früh verstorben waren, das wurde Binger klar.

Wer denn sein Hausarzt sei und wieso der nichts unternommen hätte. Binger war bei keinem Arzt. Was sollte er dort, wenn er sich gesund fühlte?

Doch er kam zur Vernunft. In die Reha wollte er anfangs nicht gehen. Doch beim ersten Spaziergang in den Klinikgarten wurde er kleinlaut. Die paar Schritte, wie die ihn schafften. Von da ab war er ein Musterpatient. Er ließ das Rauchen und hielt Diät. Wäre doch gelacht, wenn er als Profikoch es nicht schaffte, fettarm und diabetesgerecht zu kochen. Das konnte man sogar mit auf die Speisekarte nehmen. Viele Gäste hatten ja ähnliche Probleme. Er würde es dem Chef des Hauses vorschlagen.

Mustergültig machte Binger mit in der Reha. Fand Freude an Sport und Bewegung. Er nahm ab und konnte sich darüber freuen. Was er nie gedacht hätte: Modellieren aus Ton bereitete ihm großen Spaß. Es kam ihm vor wie Knödel formen. Bald schuf er richtig kleine Kunstwerke. Und dachte auch dabei, das beruflich zu nutzen. Wieso nicht Buletten in Hasenform für Kinder?

Wie konnte er sich entspannen! Bei den Spaziergängen wurde ihm bewusst, wie gehetzt er war. Frühes Aufstehen, späte Ruhe, nie ohne reichlich Rotwein. Der sollte sogar gut sein, aber nicht eine ganze Flasche jeden Tag. Das Rauchen konnte er erstaunlich einfach bleiben lassen. Die Wochen auf der Intensivstation war es sowieso nicht möglich. Auch danach, ein richtiger Jieper stellte sich nicht ein. Dabei waren zuvor es zwei Packungen, mindestens.

Am Anfang rauchten sie alle in der Küche, das wurde irgendwann verboten. Nur noch vor der Tür war es zugelassen. Viele Kollegen hörten auf, das war ihnen zu umständlich, und das Rauchen wurde ja auch immer teurer. Doch Binger blieb seinen Glimmstengeln treu. Er als Chef nahm sich die Freiheit, nicht nach draußen zu hetzen. Er stellte sich unter den Abzug und regelte ihn auf Maximum. Da kam nichts in die Küche.

Bingers Ehe war zerbrochen an seinem Rhythmus, doch der Beruf war ihm sein alles. Perfekt musste alles sein. Er traute seinen Mitköchen oft nicht zu, dass sie die Geschmacksrichtung so hinbekamen, wie er sie sich vorstellte.

Für seinen Chef war er ein Glücksfall. Den Ruf des Restaurants hatte er Binger zu verdanken, das wusste er. Er entlohnte ihn großzügig, doch was nutzte das Geld, wenn er an der Arbeit krepierte. Das musste anders werden, nahm Binger sich vor. Wie recht die Therapeuten hatten: Delegieren war lebenswichtig. Jetzt lief der Laden ja auch. Er wollte sich etwas gönnen, verreisen. Mit Anfang Fünfzig konnte man doch einiges unternehmen im Leben.

Tag der Entlassung – am nächsten Tag Wiederkehr zur Arbeit im Restaurant. Der Reha-Arzt riet dringend zu mindestens nochmals vier Wochen Erholung. Davon hielt Binger gar nichts. Zum Hamburger Modell ließ er sich zumindest überreden. Und er sollte auch wirklich die vier Stunden am Tag einhalten und sich nicht gleich wieder überlasten. Binger versprach es halbherzig.

* * *

Die Krankenschwestern waren eingeweiht. Gleubert rief zwei Helferinnen zu sich. Zu viert legten sie Walters Leiche auf eine Bahre und fuhren sie in den Sektionsraum. Die Ärzte fingen aber nicht an, sie zu obduzieren, sondern schnallten sie auf einem Gestell fest, ähnlich einem Untersuchungsstuhl beim HNO-Arzt. Schütz musste mit Haken den Mund aufhalten, Gleubert ließ das Licht ausmachen und stierte in den offenen Rachen. Nach einigen Minuten erschien im Schlund ein grünes Licht. Das war es, was Gleubert sehen wollte. Er wechselte Schütz an den Haken ab, damit auch er sich überzeugen konnte, dass es dort glomm.

Gleubert war wieder an seinem Beobachtungsposten. Nach einer Weile sagte er: »Es wird schwächer. Noch, noch, noch ist es da.« Angespannte Ruhe. Dann sein abschließender Satz: »Jetzt ist es aus! Schwester Magdalena?« Gleubert musste seine Frage nicht ausformulieren. »Siebzehn Minuten und fünfunddreißig Sekunden«, antwortete sie.

Beide wurden regelrecht euphorisch. »Das bedeutet«, behauptete Gleubert, »mindestens fünfzehn Monate Phosphatkreislauf!« Siegestrunken packten sie die Leiche zurück auf die Trage, fuhren sie ins Zimmer, die Schwestern machten sie schön zum Abschiednehmen für die Verwandten. Aber war das wirklich eine Leiche, die da lag?

Phosphatkreislauf, aha. Walter war sich sicher, dass sein neues Denkvermögen daher rührte. Fünfzehn Monate hatte Gleubert ihm gegeben. Fünfzehn Monate. Käme dann das Ende seiner Wellness-Bestattung? Und wie viel davon war bereits um?

Sonderlich schrecken konnte Walter der Gedanke an das endgültige Ende keineswegs. Fünf Jahreszeiten hatte Gleubert ihm geschenkt und ihm sein Gedächtnis wiedergegeben. Nein, nicht nur wiedergegeben, aufgefrischt hatte er es. Ein regelrechtes Supergedächtnis hatte er ihm beschert. Es kam Walter so vor, als könne er sich an jede einzelne Minute seines langen Lebens erinnern. Ja, er konnte sich sogar an die Darmgeräusche seiner Mutter erinnern, als er in ihrem Schoße lag. Er konnte sich erinnern, wie er mit Armen und Beinen gegen die Enge ihrer Gebärmutter angekämpft hatte. Und wie Fetzen ihrer Stimme an seine kleinen Ohren gedrungen waren.

Sein Zustand jetzt, hier unter der Erde, war dem im Mutterleib sehr, sehr ähnlich. Aber würde eine neue Geburt erfolgen?

Phosphatreihen, die waren der Schlüssel. In jeder lebenden Zelle ist der Bauplan des gesamten Individuums in der Kernsäure, der DNA, festgeschrieben. Diese Säure setzt sich aus ewig langen Ketten von einzelnen Nukleotiden zusammen. Über drei Milliarden sind es beim Menschen, aufgeteilt auf 46 Chromosomen.

Gut, das ist Biologie, das wird nicht jeden interessieren. Da ohne dieses Wissen die Grundlagen der Gleubertschen Forschungen nicht zu verstehen sind, soll trotzdem etwas weiter darauf eingegangen werden. Der Verlauf der Ereignisse allerdings ist auch ohne dese Kenntnisse zu erfassen. Vier verschiedene Nukleotiden gibt es davon – sie sind vergleichbar mit Buchstaben. Eine Gebrauchsanweisung, die sich aus vier Lettern zusammensetzt, nämlich A, C, G und T. Diese Buchstaben sind die Abkürzungen für die Basen, durch die sich die Nukleotiden unterscheiden.

Die einzelnen Buchstaben sind verknüpft mit Phosphorsäure, auch Phosphat genannt.

Doch nicht nur die Anleitung zum Aufbau jeder Zelle besteht aus DNA, die Gedankeninhalte sind in dieser Form gespeichert.

Gleubert hatte die geniale Idee, die Phosphate genauer zu untersuchen. Zentrum der Phosphorsäure ist natürlich ein Phosphor-Atom. Dieses gibt es in acht verschiedenen Varianten, acht Isotopen. Gleubert stellte fest, dass zu jedem Buchstaben immer ein ganz bestimmtes Isotop gehörte.

Die Aufgabe der Kernsäure in den Zellen, nämlich den Aufbau von Eiweißen zu steuern, ist nur möglich mithilfe der Nukleotiden. Ihre Information aber, die ist bereits in den Phosphatreihen gespeichert. Und das Phosphor-Isotop hat nur etwa ein Zehntel des Gewichts eines Nukleotiden.

Die Botschaft in den Phosphatreihen entsprach also der Botschaft der DNA, so Gleuberts Forschungsergebnis. Es galt, diese zu stabilisieren, dann bliebe sämtliche Information erhalten. Und genau das war Gleubert gelungen.

Inspiriert worden war er durch die Akupunktur. Deren Wirkung wurde von den Chinesen als Energiekreislauf angesehen, von den westlichen Medizinern als ein Reflexgeschehen. Die alten Chinesen hatten die richtige Ahnung, wussten aber nicht, dass der Interzellularraum die entscheidende Rolle spielte. Das ist die Flüssigkeit zwischen den Körperzellen. Und darin gibt es, neben Blutkreislauf und Lymphstrom eine eigene Zirkulation. Die Flüssigkeit bewegt sich einmal in 24 Stunden entlang aller Meridiane und Akupunkturpunkte. Dann beginnt der Kreislauf von vorne.

Gleubert hatte es mit seinen Mitteln nicht nur geschafft, die Phosphate zu Reihen aneinanderzufügen und vor dem Zerfall zu bewahren, nein, ihm war es auch gelungen die Meridian-Passage aufrecht zu erhalten. Walter zog im Geiste vor Gleubert seinen Hut. Ein Wissenschaftler, der den Nobelpreis verdiente. Das Komitee würde sich entscheiden müssen, ob für Medizin oder für Chemie.

Nun lag Walter in seiner kühlen Ruhestätte und spann seine Gedanken, die ebenfalls eines Nobelpreises würdig gewesen wären.

Bewegen konnte sich der Professor nicht, aber etwas bewegte sich, dank Gleubert und Schütz noch immer in seinem Korpus. Das waren die winzigen Membranen und Mikrovilli, die als Zellanhängsel in den Interzellularraum hineinragten und mit kleinen, feinen Bewegungen die Zirkulation aufrechterhielten. Energie lieferte sein zerfallender Körper, und der wäre irgendwann aufgebraucht. Die übrig gebliebenen Knochen konnten kaum die Meridianbahnen weiterbetreiben.

Energie musste her, wenn er seine Frist verlängern wollte. Was aber tun, wenn Walter nicht zu Edeka marschieren und Traubenzucker kaufen konnte?

* * *

... ODER DOCH?

B