Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Arpa

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Spanisch

La biografía de un hombre que puso su extraordinario talento y su pasión vital al servicio de convertir su propia vida en una obra inmortal. Gran vitalista a la par que profundamente hipocondríaco, Goethe rechazó por completo lo que le recordaba la enfermedad y la muerte. Por eso, aprovechó todo cuanto el destino puso en su camino con un entusiasmo y un talento extraordinarios para convertir su vida en una carrera de éxito hacia la inmortalidad. Helena Cortés, experta germanista y reconocida traductora de Goethe, reconstruye en la presente biografía las etapas y episodios más significativos de la vida del escritor alemán, apoyándose en una amplísima documentación y una narrativa vigorosa y amena que recrea con eficacia casi cinematográfica las distintas peripecias y personajes que desfilan por sus páginas. Ya sea la intensa y compleja amistad con el duque de Weimar, su mecenas; su poco convencional comprensión del erotismo y su relación con las mujeres; su tierno trato con sus nietos y su obsesión por dejar tras de sí un legado; su pasión de naturalista y su faceta de científico diletante; sus muy felices años bohemios en Italia; las tensiones políticas de la Alemania de la era napoleónica y la posterior represión conservadora, que condicionaron su vida, así como una pintura de los cenáculos románticos de Jena o la vida en la atrasada Weimar… Todo cabe en este magistral relato que, lejos de ser una nueva hagiografía del «genio», nos descubre a un Goethe de carne y hueso. El volumen se completa con diez guías de lectura de sus obras más destacadas, que proporcionarán al lector un completo y esclarecedor balance literario de uno de los gigantes de la cultura europea.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 690

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

GOETHE.VIVIR PARA SER INMORTAL

Helena Cortés Gabaudan

GOETHE.VIVIR PARA SER INMORTAL

© del texto: Helena Cortés Gabaudan, 2023

© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.

Primera edición: febrero de 2023

ISBN: 978-84-18741-98-2

Diseño de colección: Enric Jardí

Diseño de cubierta: Anna Juvé

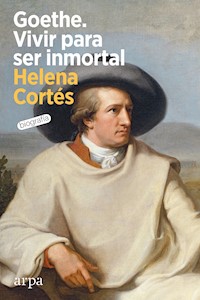

Imagen de cubierta: Goethe in the Roman Campagna,Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, 1787

Maquetación: Compaginem Llibres, S. L.

Producción del ePub: booqlab

Arpa

Manila, 65

08034 Barcelona

arpaeditores.com

Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de esta publicación puedeser reproducida, almacenada o transmitidapor ningún medio sin permiso del editor.

SUMARIO

PRÓLOGO

I

«¡Aguarda! pronto estás tú también en calma».

Ascensión a la cumbre: el adiós a la vida de Goethe

II

«El favorito de los dioses».

Las raíces y las alas: infancia y juventud

III

Poesía y verdad o literatura y vida.

La gestación del Werther

IV

«El eterno femenino es lo que nos conduce al cielo».

Goethe y el erotismo

V

Cuando Weimar era el ombligo del mundo.

El consejero áulico. Las tareas de un ministro 137

VI

«¿Conoces el país donde florece el limonero?»:

El viaje a Italia

VII

«Voilà un homme»

Goethe y la política de su tiempo

VIII

«El aprendiz de brujo» o el poeta naturalista:

Goethe y la ciencia

IX

«Al abismo me arrojaron».

El último amor de Goethe

X

Construyendo la inmortalidad.

El legado del genio

CRONOLOGÍA

GUÍAS DE LECTURA DE DIEZ OBRAS SELECCIONADAS PARA CADA CapÍTULO

BIBLIOGRAFÍA

PRÓLOGO

Es conocida la broma del hipocondríaco Woody Allen cuando dice en alguna de sus entrevistas: «Mi relación con la muerte sigue siendo la misma: estoy completamente en contra». Resulta gracioso porque, aunque, en general, todos estamos «en contra» de la muerte, no se nos ocurre formularlo de ese modo irónico ni con esa conciencia tan tajante de que lo único que se puede opinar de la muerte es que es un verdadero fastidio. Haciendo una pirueta que puede sorprender, Goethe fue sin duda otro hombre y otro artista completamente «en contra» de la muerte. El reverso de la medalla de este gran amante de la vida, que la tuvo tan plena y tanto la supo disfrutar, y que tan seguro de sí mismo parecía, es que fue un verdadero hipocondríaco que podía sufrir momentos de depresión y melancolía, incluso con somatización de enfermedades graves, ante las muertes de las personas más cercanas y la conciencia de su propia mortalidad; por eso, rehuía de un modo casi patológico todo lo que oliera a enfermedad y muerte y nunca quiso visitar a moribundos o personas enfermas, ni siquiera a sus amigos o familiares más próximos, así como tampoco quiso acudir a entierros o funerales.

Impresiona pensar que ni siquiera se acercara al lecho de su mujer en sus últimos días, estando con ella en la misma casa —dijo hallarse indispuesto y posiblemente estuviera ya somatizando la desagradable situación—, y que fuera ella misma la que, abnegada y activa hasta el final, se ocupara durante su dolorosa agonía de dejar organizados todos los temas concernientes a su funeral y las disposiciones legales para evitarle a él las molestias de algo que tanto aborrecía, al punto de llegar a estipular que el cortejo fúnebre no pasara por delante de la casa para que él no tuviera que ver algo que lo trastornaba tanto. ¡Pobre Christiane, ninguneada por todos en Weimar debido a su baja clase social y cierta apariencia vulgar, casi escondida de todos por su propio marido, aunque posiblemente también bastante agradecida de haber logrado con su enlace legal un reconocimiento tan inesperado, sin haberlo reclamado nunca, e incluso dichosa recordando los momentos de ternura e intimidad con su famoso compañero! Pero, en efecto, Goethe ni la vio muerta ni acudió a su entierro ni fue tampoco al funeral en la iglesia de la ciudad.

Aunque hoy nos pueda parecer escandaloso que el gran hombre se comportara de un modo tan egoísta con su esposa y que no se dignara otorgarle a la que fue su fiel compañera durante veintiocho años, y madre de su único hijo, ese respeto final que se le presta incluso a personas con las que no se ha tenido una relación demasiado estrecha, con todo, aún resulta mucho más escandaloso, desde la perspectiva de la época, el que su aversión enfermiza a los velatorios y a los funerales le hiciera marcharse precipitadamente de Weimar para evitar asistir al funeral y hacer el panegírico oficial de su amigo, patrón y protector, el duque de Weimar, Carl August. Siendo Goethe el ministro más antiguo y el hombre de Estado más importante y representativo del ducado después del propio duque, por no hablar de la íntima y antigua amistad que lo unía a este, resulta inexplicable que huyera de la ciudad y se refugiara en uno de los tres y no muy lejanos castillos de la ciudad de Dornburg —en concreto en el renacentista, que hoy alberga un museo Goethe— para evitar estar presente en la iglesia del castillo de Weimar en donde se exhibió el cadáver en un catafalco de gala. Parece una reacción tan inexcusable como su pobre excusa: «esos homenajes mortuorios de cuerpo presente no son lo que a mí me gusta».1 Pero, en su fuero interno, se siente bastante inquieto mientras permanece durante no menos de diez semanas lejos de Weimar, sin regresar siquiera a tiempo de recibir al príncipe heredero, su nuevo duque y señor (al que la noticia del fallecimiento del padre ha sorprendido en Rusia), forzando de ese modo su propia situación ante la corte hasta el límite de lo tolerable, como él sabe muy bien. Y como se siente culpable, se excusa lo mejor que puede en sus misivas a la corte aduciendo la depresión que sufre por el luctuoso suceso e insistiendo en que trata de superarlo viviendo alejado de todo y en una completa soledad en Dornburg: «como un ermitaño, un eremita».

Ahora sabemos, por los documentos de la época, que durante esas semanas en Dornburg, Goethe no solo vive acompañado de su criado y de los encargados del castillo, que lo alojan en los mejores aposentos y lo tratan a cuerpo de rey (y lo pasan bastante mal para encontrar campesinos, cazadores y pescadores que lleven diariamente al castillo buenos venados, anguilas o verduras), sino que también nos consta que come todos los días acompañado por no menos de seis y hasta diez personas y que, aunque no se le pueda tildar de glotón, tal vez sí quepa llamarlo gourmet, pues pese a hallarse fuera de su casa sigue cuidando al detalle su mesa y se hace mandar buenos vinos desde Franconia, alcachofas y aceite de la Provenza desde su Fráncfort natal, o bien champán y otros artículos que le encarga a su hijo en Weimar. Además, sabemos que durante ese tiempo de depresión y duelo recibe en Dornburg a no menos de ciento cuarenta invitados y admiradores procedentes de Berlín, París, Inglaterra (como los dos hijos del duque de Wellington), Finlandia, Rusia y América, siguiendo por tanto el mismo tren de vida que ya era habitual en sus últimos años de fama, pues su casa de Weimar se había convertido en un lugar de peregrinación para poder ver de cerca a aquel monumento vivo. Para un ermitaño y un hombre sumido en el duelo, no está nada mal, y aunque no cabe dudar de sus sentimientos depresivos por la muerte de su amigo, desde luego tampoco le hacen perder su aferramiento a las buenas cosas de este mundo, tal vez precisamente para olvidar el suceso. Pero es que así reaccionaba Goethe: sencillamente no podía soportar pensar en la muerte de su amigo y protector, no era capaz de ver su cadáver expuesto, no quería recordarlo metido en el féretro. No lo hizo tampoco cuando falleció su, antes tan amada, Charlotte von Stein; no lo hizo para honrar a la duquesa regente Anna Amalia, madre de Carl August, la sensible y culta mujer que había favorecido la decisión de su hijo de llevarlo a Weimar como educador y consejero, y con la que tuvo una gran intimidad; no lo hizo para su buen amigo Schiller, pese a lo mucho que le dolió y alteró su pérdida; desde luego no lo hizo para su severo padre y ni tan siquiera para despedirse de su propia madre, la que tanto lo mimó de niño, pues él era su preferido, la que siempre era tan alegre y positiva, una persona que jamás le causó molestias: a ninguno de ellos les presentó sus últimos respetos, a ninguno lo vio metido dentro de un ataúd.

Conviene puntualizar que en el listado de enfermedades y muertes de las que Goethe trató siempre de escapar, en la mentalidad de la época hay que incluir los nacimientos, a menudo largos y difíciles, sangrientos, y no pocas veces con un fatal desenlace para el niño o la madre. Al fin y al cabo, él perdió a cuatro hijos recién nacidos. Aterrado ante esa posibilidad, en cuanto se anunciaba un parto en su casa, ponía tierra de por medio. Y, así, cuando nace su primer nieto en abril de 1818 —una descendencia que él esperaba con enorme ilusión para tener asegurado un heredero de su nombre y estirpe—, se refugia en Jena, en donde espera impaciente y muy nervioso hasta que un húsar especialmente enviado con suma urgencia por el duque le lleva la noticia del dichoso acontecimiento: por fin es abuelo de un niño sano y fuerte: Walther Wolfgang von Goethe.

En consonancia con su aversión a la muerte, muchos testigos de la época también se asombran de la frialdad pasmosa y rayana en el cinismo con que Goethe suele comentar los sucesos luctuosos, seguramente para poner un escudo contra sus propias emociones: por ejemplo, el día de la muerte del duque —acaecida bruscamente en una etapa de un viaje de regreso de Berlín a Weimar—, el canciller von Müller llega sin aliento a casa de los Goethe para anunciar el suceso, interrumpiendo la comida del mediodía, como casi siempre celebrada en compañía de unos cuantos amigos que se deleitan con la afamada cocina de esa casa; además, ese día en concreto, la visita del canciller también interrumpe una pequeña sorpresa preparada por el anfitrión, que ha hecho venir a unos músicos tiroleses para amenizar la recepción con sus canciones y tonadas; pues bien, lo que anota aquella noche Goethe en su diario no es el dolor o cuanto menos la sorpresa por la muerte del duque, que tuvo que ser un choque para él, sino algo que más parece puro fastidio: «la noticia de la muerte del duque nos estropeó la fiesta». Es cuanto menos sorprendente. De la muerte de su mujer también da cuenta brevemente en su diario diciendo: «Inminente final de mi mujer. Último y terrible combate de su naturaleza. Partió hacia el mediodía. Vacío y silencio mortal dentro de mí y a mi alrededor»; sí, en este caso al menos habla de un «vacío», pero siempre referido a él mismo, parece condolerse de sí mismo más que de ella, y pasa de inmediato a comentar y anotar fríamente al lado de ese terrible suceso los asuntos de otra índole que le ocupan en esos días. Los ejemplos de este tipo serían casi infinitos. Cuando fallece su hijo August a los cuarenta años, lejos de casa, en un viaje a Italia, Goethe le espeta al doctor Vogel, que acude muy nervioso a darle la noticia: «Ya sabía que había concebido a un hijo mortal». El desafortunado August, siempre con sentimientos de inferioridad por no estar a la altura de su progenitor ni de su ingeniosa y bella mujer, vivió siempre utilizado por su padre y a la sombra de él, incluso en la muerte; enterrado en el cementerio para no católicos de Roma, su epitafio fue ordenado a distancia por el padre y reza en latín: «El hijo de Goethe, precediendo a su padre, murió a los 40. 1830».2 ¡El hijo de Goethe! Ni siquiera se menciona su nombre... Su padre, una vez más, pensando sobre todo en sí mismo. Pero, pese a las tan lamentables apariencias, somatizando de nuevo su íntimo disgusto con una grave enfermedad.

Hay que decir, que el escapismo de Goethe no se redujo solo al tema de la muerte, aunque este sea el más destacado y llamativo, sino que se extiende a casi todas las facetas que podían resultarle de algún modo desagradables. Saliendo del mundo de las patologías físicas, es asimismo muy notable la aversión de Goethe a las cortapisas y ligaduras del matrimonio (por mucho que acabara cayendo muy tardíamente en uno no planeado), lo que deriva en un larguísimo y conocido historial de fugas in extremis dejando tras de sí una estela de amadas y prometidas abandonadas y despechadas, en algunos casos con no poca razón. Esa propensión suya a cortar con sus parejas femeninas cuando la cosa se ponía seria ha dado lugar a un río de especulaciones de todo tipo que pasan, desde suponer que tenía un temor cerval a las enfermedades venéreas, algo muy posible dada la marcada hipocondría de Goethe, hasta incluso la sospecha de un componente de homosexualidad o bisexualidad latente que explicaría algunos versos ambiguos, determinados pasajes de sus novelas3 o sus grandes amistades masculinas (empezando por la del duque, con quien a veces compartía cuarto nocturno, algo que se comentaba en Weimar, pero que no era nada raro en la época, y terminando por alguno de sus secretarios, pues de alguno habla en términos apasionados en alguna carta). No cabe duda de que Goethe tenía una mentalidad bastante más abierta que la media de su época en todo lo relativo a la sexualidad, pero especular sobre los deseos ocultos o las eventuales conductas secretas de este notable mujeriego es caer en la pura conjetura. En la investigación literaria siempre hay modas, y ahora toca encontrar homosexualidad latente o secreta en todo escritor o escritora famosos igual que durante mucho tiempo en España todo escritor del siglo de Oro parecía que tenía que ser por la fuerza un judío converso. La verdad suele estar en un punto intermedio entre la tendencia antigua a tapar todo cuanto era incómodo y hacer hagiografías completamente falsas de todos los hombres célebres —a los que había que convertir en sublimes, eludiendo particularmente los aspectos sexuales considerados turbios—, y la tendencia actual a querer encontrar elementos compatibles con actitudes actuales en todas las vidas ilustres, lo que resulta sencillamente anacrónico.

Sea como sea, lo que sí parece una verdad evidente en el caso de Goethe es que —por razones que nunca llegaremos a conocer— existe en él una inhibición patológica a todas las ataduras y situaciones incómodas. El caso más célebre de huida real es sin duda su viaje a Italia, el acontecimiento que marca tal vez la mayor cesura en la vida de este hombre tan activo, pero que, sin embargo, nunca solía hacer viajes fuera de tierras germánicas, una circunstancia que le permitía sacar pecho al duque frente a su célebre amigo, porque él por lo menos sí había vivido algunas temporadas en las grandes metrópolis, como París, Viena o Londres, mientras su amigo se quedó siempre voluntariamente limitado a una vida mucho más provinciana. Cuando Goethe se decide por fin a viajar a Italia —un viaje que intuye necesita para incentivar su creatividad—, lo hace con nocturnidad y sin avisar ni a su patrón el duque ni a su amante titular del momento, Charlotte von Stein, de cuyo estrecho marcaje sin duda necesitaba ya escapar, además de huir de paso de la asfixiante vida de la corte.

Esta actitud sorprendente se repite numerosas veces a lo largo de su vida, a veces forzando la paciencia del duque hasta límites inexplicables que, sin embargo, él parece tener muy bien medidos, pues cada vez se permite más desplantes y desafecciones que nunca tienen consecuencias graves. Si de joven acompaña al duque en sus viajes políticos e incluso hasta el campo de batalla, a partir de su regreso de Italia se distancia de ese tipo de obligación, e incluso cuando el duque se lo pide expresamente, no son pocas las veces en las que él desobedece y se limita a mandarle una misiva explicando que se ha marchado a otro lugar. Así lo hace en la primavera de 1814, cuando el duque regresa de su campaña militar en los Países Bajos contra Napoleón: ambos se ven fugazmente tras ochos meses de separación —durante los que el duque no ha cesado de escribir misivas a su amigo y consejero áulico—, pero pese a los ruegos de su patrón, Goethe rehúsa acompañarlo a Viena para los largos meses de negociación que se calcula durará el famoso Congreso y que tan importante se revela para el futuro del ducado. Hay que decir que coincide justo con la época de escritura continuada del Diván de Oriente y Occidente y de su amor por Marianne von Willemer, que son las cosas que de verdad ocupan su mente en esas fechas, por lo que no quiere abandonar ese momento de intensa pasión y renovada vena poética. Así que, una vez más, cuando se encuentra de nuevo con el duque en Heidelberg tras el Congreso —después de un año entero sin verse—, aunque este le pide que siga viaje con él, Goethe solo obedece por el breve espacio de dos días, acompañándolo hasta las cercanas Karlsruhe y Mannheim, y luego ya no puede más, se altera al recibir algunas indicaciones de la amante del duque para que participe en las diversiones previstas en Mannheim, y huye de allí mandándole a su patrón una simple misiva de disculpas. Su joven amigo Sulpiz Boisserée, que está esos días con él, dice literalmente: «Está muy afectado, no ha dormido bien, se ve en la necesidad de huir, —y añade—: Teme al duque».

Pero ¿por qué iba a temer Goethe a su amigo el duque? ¿Por qué tensa tanto la cuerda con él y lo rehúye de ese modo, hasta la desobediencia, en esos años del final de la época napoleónica y la reorganización territorial de Alemania? ¿Por qué ni siquiera lo secunda en las cruciales negociaciones del Congreso de Viena, aprovechando además su excelente relación personal con Metternich, que le ha concedido una condecoración que lo colma de orgullo? ¿Por qué tampoco está nunca en Weimar para recibir y homenajear al duque cuando este regresa durante esos duros años de sus campañas militares o de la firma de importantes tratados para engrandecer el ducado? Pues, en buena parte, porque las divergencias políticas entre ellos se han ido agrandando hasta volverse enormes; al fin y al cabo, Goethe es un gran defensor de Napoleón y el duque uno de sus más acérrimos enemigos, coincidiendo en ese aspecto con los nuevos nacionalismos románticos. «¿Qué va a decir ahora Goethe de su dios tutelar?», comenta con ironía el duque en carta a su esposa tras el Tratado de Fontainebleau y la abdicación de Napoleón, aunque él mismo mantenga en el plano personal, como casi todo el mundo, un juego de ambigüedades con el emperador francés —por si se tuercen las cosas— y Napoleón incluso actúe de padrino de su nieta Marie. Pero hay otra razón mucho más íntima para explicar la actitud de Goethe con el duque, y es que —como es propio de su carácter— prefiere refugiarse decididamente en la escritura y en su mundo personal, mientras el resto del mundo pelea, negocia y debate, cosas que él detesta. Él mismo reconoce en 1815 que se ve «altamente constreñido de huir del mundo verdadero, que supone una amenaza tanto manifiesta como callada, para ir a refugiarse en uno ideal».

En el fondo, el duque Carl August, que era un hombre de acción y de política, y Goethe, refractario a las turbulencias, no estaban hechos para entenderse, pero su amistad era demasiado honda y antigua como para romperse; y una manera de evitarlo, al menos así parecía entenderlo Goethe, era no involucrarse demasiado en los asuntos conflictivos. Y tampoco es que fuera siempre por simple comodidad o cobardía, aunque visto desde la sensibilidad del momento a muchos les pareciera que el gran escritor se ponía siempre de perfil cuando tocaba elegir bando en momentos históricos candentes; lo cierto es que Goethe también destacaba por ser un hombre de una gran sensatez y posiblemente no le faltaba razón en algunas de las críticas que hacía a los exaltamientos o a los exaltados políticos del momento, por no hablar de su comprensible aversión a la violencia de las masas desatadas o a los conflictos bélicos.

Por desgracia, a este hombre tan poco amante de la violencia le tocó una época llena de guerras, revoluciones y algaradas, seguramente las cosas que más le repugnaban a escala humana, lo que llegó a provocarle episodios de manifiesta somatización del miedo, como ocurre por ejemplo en el año 1830, cuando el ya anciano escritor padece trastornos cardiacos al enterarse del estallido de la revolución de julio en París. Seguramente era una reacción patológica motivada por su traumático recuerdo de las campañas vividas en primera persona en 1792, cuando tuvo que acompañar al duque de Weimar al campo de batalla de los prusianos contra las tropas revolucionarias francesas y tuvo que deambular entre «las ruinas, los cadáveres y las montañas de carroñas de animales muertos y de excrementos» expuesto a graves riesgos, algo que jamás olvidó y le hizo antirrevolucionario de por vida.

Son solo unos cuantos ejemplos, pero relevantes, de una actitud vital decididamente «en contra de la muerte», así como de todo aspecto negativo de la existencia.

Pues bien, este gran virtuoso de la vida, escribe en una carta fechada el 20 de septiembre de 1780 al suizo Lavater: «El ansia por conseguir que la pirámide de mi vida se alce lo más alto y afilada posible hacia los aires [...] supera a todo lo demás». Con apenas treinta y un años, ya tiene muy clara su misión. Y es que, en su obsesiva huida de la muerte, Goethe también cinceló su memoria como una verdadera obra de arte, cultivó su propia leyenda y se esforzó por hacer todo lo necesario para elevarse hasta las alturas de la Historia escrita con mayúsculas. Con la mira puesta en ese fin, consagra sus últimos años de vida a disponer, hasta el último detalle, cómo debe quedar asegurado todo su legado material e intelectual para, al menos, sobrevivir en la memoria. Y, verdaderamente, se puede afirmar que Goethe es uno de los pocos grandes hombres que se fue de este mundo sabiendo a ciencia cierta que había conseguido la inmortalidad.

* * *

Las biografías de Goethe han ido cambiando la perspectiva que tenemos del gran hombre desde su muerte. Si durante todo el siglo XIX y principios del XX se esforzaron por encumbrarlo hasta la altura casi de un semidiós, por supuesto de obligada lectura en todas las escuelas e institutos, cuyas sentencias se usaban, citaban e imprimían reverencialmente —y las hay para casi cada cosa de este mundo—, y cuya vida se contaba muy arreglada y convenientemente expurgada para revestirla de dignidad, en la segunda mitad del siglo XX se le ha empezado a ver de un modo mucho más realista. Hay que agradecer el esfuerzo de los nuevos biógrafos por poner las cosas en su sitio y dejarnos ver también al hombre real por debajo de la máscara del genio y la pose del dios. Ya Richard Friedenthal4 logró un equilibrio en su notable biografía entre la admiración que sin duda merece Goethe y la crítica a sus también numerosas flaquezas. En la parte humana no se puede agradecer lo bastante la labor de Sigrid Damm para convertir a Goethe en un hombre de carne y hueso en sus obras biográficas de divulgación, muy populares en Alemania; su lectura de la relación con su esposa Christiane es hoy inexcusable, por mucho que duela y lo haga caer del pedestal. Si para mucha gente estas nuevas biografías traen consigo un efecto desilusionante, pues ahora le vemos todas las grietas a la máscara del dios, la verdad es que son un soplo de aire fresco y abren la puerta a una crítica más ponderada que no se siente obligada a juzgar cada paso dado por Goethe ni cada verso escrito por él como una obra maestra. Al fin y al cabo, Goethe no necesita tanta justificación, pues su brillantez está fuera de duda, y seguir buscando al sublime «genio» romántico en un hombre tan sensato y prudente, tan alérgico a la morbosidad y el desequilibrio, resulta inútil y contradictorio. La biografía más actual y famosa, la de Rüdiger Safranski, sopesa con cuidado el valor del legado de Goethe a la luz de la actualidad. Y pone el dedo en la llaga de lo que fue el hombre mediante el lema y la intención que presiden su obra: La vida como obra de arte. Es un gran título, pues define bien qué fue Goethe.

En las siguientes páginas trataremos de abordar una biografía de Goethe desde una perspectiva desprejuiciada y a la manera de una evocación íntima del hombre y no de su legado literario, científico o filosófico, lo que requeriría muchas páginas para alcanzar un mínimo de profundidad. No obstante, también aportamos unas guías complementarias de lectura básica sobre diez obras muy distintas —que al menos parcialmente se combinan con el tema o espíritu de cada capítulo— que permiten entrever la riqueza y originalidad de su legado literario y que confiamos que animen a releer su obra.

La bibliografía especializada sobre Goethe y su obra es ingente. Por eso, aquí no intentaremos añadir un ensayo académico más a la larga lista, sino solamente trazar una semblanza amena que nos permita atisbar, a través de unos pocos episodios conscientemente seleccionados, y sin pretensiones de exhaustividad, las luces y sombras de un hombre de carne y hueso... que vivió para ser inmortal.

HELENA CORTÉS GABAUDANUniversidad de Vigo, 2023

__________

1 Mientras no se diga expresamente lo contrario, las citas de este capítulo se han tomado de la obra de Sigrid Damm consignadas en la bibliografía, especialmente la de 2020.

2 La tumba reza en latín: Goethe Filius/Patri/Antevertens/Obiit/Annor XL/MDCCCXXX.

3Vid. infra en cap. IV el epígrafe: «Versos obscenos, el erotismo sin tapujos».

4Vid. obras biográficas recogidas en nuestra bibliografía.

I

«¡AGUARDA! PRONTO ESTÁS TÚ TAMBIÉN EN CALMA»

Ascensión a la cumbre: el adiós a la vida de Goethe

Día 27 de agosto de 1831. Un anciano de aspecto todavía bastante vigoroso, ya que se mantiene bien erguido y, aunque está algo enflaquecido y desdentado, conserva una gran viveza en la mirada, asciende lentamente los últimos metros de la senda que serpentea hasta la cumbre del monte cercano a la pequeña ciudad minera de Ilmenau, en donde se aloja esos días, el llamado Kickelhahn.1 Ha llegado hasta ese último tramo del camino en una «silla», es decir, un pequeño carruaje semiabierto de dos o cuatro ruedas. Pese a su insistencia, no ha querido aceptar, para caminar, la ayuda de la única persona que lo acompaña a petición suya, Christian Mahr,2 un funcionario de finanzas de Ilmenau, de cuarenta y tres años, al que lo une una buena amistad, ya que es un apasionado de la mineralogía con el que intercambia cartas y que le hace frecuentes envíos de fósiles y minerales que le permiten ampliar sus colecciones, ya legendarias. Y es que se ve que el anciano todavía quiere demostrarse a sí mismo que aún es capaz de caminar solo. Tras una breve ascensión entre matorrales espinosos que, de todos modos, le resulta mucho más penosa de lo esperado —sobre todo psicológicamente, pues, ¡ay!, el recuerdo que tan bien conserva en su memoria de las ascensiones, antaño tan frecuentes, a ese mismo lugar era el de un paseo fácil y grato— los caminantes llegan a un espacio abierto en el que se alza una casita de madera de dos pisos, la llamada «Waldhaus» o «Jagdhaus», erigida allí por el abuelo de su antiguo patrón, el duque de Weimar, para servir de refugio a cazadores y de casa forestal. El caminante entra torpemente en el interior de la casa; al principio sus ojos no ven nada en aquella penumbra, cegado por el contraste con la luz del exterior, pero pronto su vista se acomoda y empieza a divisar y a reconocer las rústicas paredes de troncos de madera. Sube sin ayuda la incómoda escalera que conduce hasta el piso de arriba y se dirige sin vacilar ni sentarse a descansar hacia uno de los laterales de la cabaña, hacia la pared que tiene una ventana que abre al sur, y empieza febrilmente a tantear con sus dedos los muchos arañazos y hendiduras de la madera desgastada hasta que, muy pronto, encuentra al tacto unas palabras algo borradas por el efecto del tiempo, pero aún legibles. El anciano acerca sus ojos a la pared y lee entonces en voz alta y lenta aquellas pocas palabras y, para sobresalto de su acompañante, que lo escucha en silencio, las lágrimas empiezan a rodar abundantes por sus mejillas, algo muy poco habitual en él:

Grabado de la cabaña del Kickelhahn en Ilmenau (C.F. Wiedemann Kunstverlag, 1912).

Sobre las cumbres todas,

la calma;

entre las copas todas

no sientes nada:

apenas un soplo que pasa.

Los pajarillos del bosque callan.

¡Paciencia! ¡Aguarda!

Pronto estarás tú también en calma.

Cuando termina de leer, el anciano se enjuga las lágrimas con un inmaculado pañuelo blanco que saca del bolsillo y luego murmura con la voz todavía quebrada por la emoción y en un tono de honda melancolía: «Sí, sí, eso es, aguarda, ¡pronto estarás tú también en calma!».

Instantes de silencio en la cabaña. El anciano se asoma a la ventana y contempla largamente aquel hermoso paisaje, como en un intento de fundirse con la infinitud. Es una despedida, sabe perfectamente que nunca volverá allí. Como en el poema que acaba de leer, por encima de él solo está ya el éter, la inmensidad del cielo: un recuerdo de la eternidad; por debajo, en medio de la mayor quietud, solo las ramas de los árboles que se mecen levemente con el aire y algunos trinos de pájaros como único sonido; y mucho más abajo, pero ya invisible, el mundo de los hombres al que él pertenece y que tan frágil y pequeño parece, visto desde las alturas y medido con la inmensidad de las cumbres y el espacio. Así está escalonado el poema: cielo, árboles, pájaros, y el melancólico yo lírico al final, hablando de su finitud, pero aspirando a la fusión eterna con el infinito.

Tras unos instantes de paz en la soledad de aquella cumbre serena, el anciano le pide a su acompañante que baje por delante de él la escalera que conduce al piso de abajo; de nuevo, no quiere ayuda, pero prefiere que Mahr le abra paso. Luego regresan lentamente hasta la cercana silla y enfilan a ritmo pausado la bajada al pueblo mientras van disfrutando de las vistas y hablando, ahora ya más animados, de su común pasión: los minerales, ese raro porfirio que compone la cumbre de la que ahora bajan. El anciano tal vez no sabe o no repara en el hecho de que, antes que él, otros hombres y poetas ilustres han experimentado parecidas sensaciones íntimas tras una ascensión a las cumbres, una ascensión que es tan física como espiritual: la muy real subida al Mont Ventoux de Petrarca3 o la simbólica y mística subida al Monte Carmelo de Juan de la Cruz, por poner dos casos bien conocidos. Pero tras la subida, y tras las breves aunque intensas sensaciones de fusión con el Todo, al anciano poeta aún le toca otra vez bajar a la tierra, aún le toca la vivencia de la insignificancia humana y, en especial, de la mortalidad y su muerte cercana.

Mientras tanto, las gentes de la pequeña ciudad ya se han enterado de quién es ese hombre tan mayor que por lo visto ha llegado a Ilmenau con dos niños y un criado y que se aloja, como cuando era joven, en la Posada del León de Oro (Gasthaus zum Goldenen Löwen). Cuentan que ha acudido hasta ese rincón del mundo para cumplir allí una cifra significativa de años: no es otro que el famosísimo escritor y consejero privado y ministro de Weimar, su excelencia el señor von Goethe, que celebra en la ciudad minera su octogésimo segundo cumpleaños. En el pueblo ya está esperando un grupo de curiosos a que regrese de su ascensión para verlo y rendirle homenaje; pero los que lo aguardan con mayor impaciencia son sus dos nietos varones, Walther, de trece años, y Wolfgang, de diez, a los que se ha llevado consigo de viaje ayudado por su último criado de confianza, Friedrich Krause.4 A la hermanita de los niños, Alma, que solo tiene tres años, como es lógico la han dejado en Weimar con su madre, Ottilie. Son unos días de dichosa intimidad entre abuelo y nietos, sin la tutela de la madre, sin las muchas obligaciones de la vida en la ciudad de la corte. Goethe aprovecha para enseñarle a fondo a los niños las minas de Ilmenau, aunque también los lleva a un museo de porcelana y de muñecas; otros ratos los manda a disparar a los pájaros o los sorprende con exquisitas comidas y se pasa casi todo el tiempo con ellos, excepto en el momento de su ascensión a la cumbre, una ocasión especial en la que ha querido estar solo.

No es ninguna casualidad que en ese viaje Goethe haya querido que lo acompañen sus nietos queridos, sus únicos descendientes, en los que tiene puestas todas sus esperanzas de que serán brillantes y perpetuarán con dignidad su nombre, pues así puede conectar un lugar simbólico de su pasado con su futuro. Pocas cosas le han dado en su vejez más alegría que esos niños, que tiene la dicha de ver crecer diariamente a su lado, pues viven con su madre viuda en el último piso abuhardillado de su casa: «Son en verdad como el buen tiempo, donde quiera que entran todo se torna luminoso».5 Al pequeño Wolfgang Maximilian, al que él llama cariñosamente Wölfchen, y con el que tiene una especial conexión —pues es la persona que desayuna con él por las mañanas temprano y el que todas las noches a las nueve, en un ritual siempre repetido, lleva a su abuelo a la cama y le anuda su pañuelo—, le permite incluso interrumpirlo y visitarlo siempre que se le antoja en su sancta sanctorum: su despacho de trabajo. Para que no le revuelva demasiado sus papeles, le deja usar uno de los cajones del escritorio para guardar allí sus pequeños tesoros y poder jugar con ellos cuando va a verlo, mientras el mayor, Walther, hojea en silencio libros de imágenes. Son buenos niños. Con ambos nietos suele darse un paseo después de comer y a ambos les compra regalitos y golosinas en sus viajes y se alegra cuando estos se quedan embelesados con sus sorpresas. Es en la relación con sus nietos en la que tenemos ocasión de conocer al Goethe más humano, más cariñoso, más natural y espontáneo, pero sobre todo al Goethe más dichoso. Los que visitan al gran hombre en Weimar se admiran de la familiaridad de trato que existe entre abuelo y nietos, se asombran al ver al pequeño Wolf, de siete años, que acude a la sala donde están los adultos a pedirle al abuelo que le ponga el babero, cosa que él hace con evidente satisfacción.

Aunque a Goethe siempre le han gustado los niños y nunca desdeña su trato ni sus juegos,6 no tiene costumbre de viajar con ellos. Solamente en una ocasión se llevó a su ahijado Fritz von Stein, el hijo de su amada Charlotte von Stein, y a su hermanito Karl, a divertirse con el trineo en los nevados bosques de Turingia, y en un par de ocasiones también se hizo acompañar por su propio hijo August, cuando todavía era su pequeño «Gustel», con cinco o seis añitos, una criatura de una gran docilidad y que se portaba «todo lo bien que se puede imaginar»,7 como él le escribía a su preocupada mamá en Weimar. Pero ahora, en este viaje simbólico de despedida, parece que anhela tener a su lado la compañía y el afecto que emana de sus cariñosos nietos. Las cartas que el pequeño Wolf le envía a su madre Ottilie en Weimar, así como las anotaciones del diario de Goethe, reflejan la ternura entre el anciano y los pequeños durante esos días. Días cargados de nostalgia, pero también dichosos. Porque no hay nadie más famoso que Goethe en todo el Gran Ducado de Sajonia-Weimar-Eisenach, en realidad en toda Alemania, y las gentes de Ilmenau rápidamente preparan una celebración y despiertan al día siguiente de la ascensión al Kickelhahn al homenajeado, a las cinco de la mañana, que es su hora habitual de ponerse en pie, con música, canciones y ofrendas que le llevan quince niñas vestidas de blanco sobre un cojín bordado. Así lo cuenta el pequeño Wolf en una misiva para su madre en Weimar: «Hoy temprano, a las cinco, el Apapa [nombre cariñoso para el abuelo] ya estaba levantado; entonces le pareció oír una música que llegaba del salón y era el director de orquesta de la ciudad con su gente. Luego vino Friedrich [el criado, Krause] y nos dijo que había allí un montón de gente que le quería dar algo al Apapa. Él les dijo que pasaran. Entonces entraron quince niñas vestidas de blanco. Una de ellas le entregó un cojín sobre el que había un poema manuscrito y una corona de laurel».8 Y es que, por donde quiera que va, Goethe es siempre agasajado, todos sus cumpleaños se convierten en mayor o menor medida en celebraciones públicas; los diarios y boletines de la época publican desde hace años, a modo de «ecos de sociedad», a dónde viaja su excelencia y en dónde se alberga en cada momento, por lo que es muy fácil seguirle la pista, y la gente va a visitarlo en cada nuevo sitio en que se encuentra. Es una celebridad, una leyenda viva. Por la noche, de nuevo hay celebración en Ilmenau y hasta una pequeña función teatral cuyo tema se vincula a la minería local. Goethe se deja querer, saborea el halago de la fama y disfruta con los nietos del buen trato que recibe... pero, en cuanto se queda solo, le sobreviene la melancolía. Porque ya no esconde que no podrá seguir burlando por mucho tiempo a la muerte, porque intuye que ya nunca cumplirá más años.

Goethe no duerme casi nada esa noche. La fatiga de la subida a las cumbres, la emoción de los versos leídos en alto, incluso la dulzura de sus cariñosos nietos, tan contentos de esa inesperada excursión con el abuelo, y el homenaje espontáneo del pueblo, lo han removido íntimamente. No paran de asaltarse las imágenes más dispares, los recuerdos se agolpan en su mente como un torbellino: de algunas cosas que le gustaría poder olvidar —pues aún pesan mucho las muertes recientes de Charlotte von Stein (1827), de su amigo y mecenas el duque de Weimar (1828) y de su propio hijo August (1830)—, pero sobre todo de tantos momentos que querría poder volver a vivir. La tristeza lo atenaza, la nostalgia de su juventud, de la vida tan amada y que ahora sabe que ya se le acaba... Pero, principalmente, allí en Ilmenau, el fantasma imposible de esquivar del duque Carl August.

¡Cuántas veces durmió en la cabaña de las cumbres! ¡Cómo le gustaba subir allí para olvidarse de las preocupaciones de su trabajo y para gozar de la naturaleza y de la paz! ¡Cuántos recuerdos también de noches pasadas al sereno en diversos lugares de aquella comarca contemplando las lejanas estrellas mientras estaba tumbado, junto a un fuego de campamento, al lado del joven duque, ocho años menor que él, y otras veces metidos dentro de un precario chozo construido a toda prisa con unas cuantas ramas de pino! Por aquel entonces, él acompañaba al duque en casi todas sus expediciones de caza, pese a que él mismo no cazaba, y hasta le reprochaba al amigo su excesiva afición cinegética, así que se quedaba esperando su regreso mientras escribía, paseaba y buscaba plantas y minerales, hasta que el duque volvía por fin exhausto y feliz al caer la tarde, cargado con una enorme panoplia de piezas cobradas! ¡Qué jóvenes eran los dos! Porque Carl August había asumido la regencia del ducado nada más cumplir los dieciocho años, el mismo año en que también llegó él a Weimar, con veintiséis años cumplidos. ¡Con qué desenvoltura bajaban por aquel entonces desde la cima del Kickelhahn hasta la caída de la noche a las tabernas y posadas de la comarca para beber, comer y bailar con las chicas jóvenes, y puede que algo más que eso, pues ellas no ponían muchos remilgos para pasar un buen rato con dos jóvenes caballeros tan apuestos, alegres y obviamente adinerados! Por Weimar corría el rumor y siguió corriendo durante mucho tiempo, de que Goethe y el duque se disipaban juntos en grandes juergas y francachelas y que hasta compartían a las mismas jóvenes; también se decía que salían a sus correrías vestidos a lo Werther, con el famoso frac azul y el chaleco amarillo, pues era la moda joven de la época, tras el éxito de la novela.

Retrato del duque de Weimar (Georg Melchior Kraus, 1780).

El anciano Goethe solo puede sonreír recordando esas cosas, algunas falsas o muy exageradas, otras ciertas, que le traen recuerdos de sus primeros años en Weimar y de su larga amistad, al principio tan íntima, con el duque. Sí, Ilmenau es para Goethe un símbolo especialmente querido de los mejores tiempos con el amigo, cuando aún se hablaban desenfadadamente de tú y no había ceremonias entre ellos, cuando él aún podía ejercer de tutor e influir sobre el más joven, cuando aún no se habían distanciado por su modo tan distinto de entender las convulsiones sociales y políticas del tiempo o por los inevitables roces personales surgidos en el transcurso de los años. Pero incluso cuando la relación se hizo más distante, pese al tono más formal que él mismo quiso adoptar con el regente del ducado, ¡cuántos signos de amistad recuerda todavía, cuánta generosidad del duque, que siguió colmándolo de bienes y privilegios a él y a toda su familia hasta el final de sus días! Imposible no recordar otro cumpleaños suyo celebrado también en Ilmenau con Carl August, al alcanzar los sesenta y cuatro, cuando tras subir con él a caballo hasta la cima del Kickelhahn, el duque lo sorprendió allá arriba con un montón de agasajos inesperados que lograron humedecer sus ojos. Y es que también el duque asociaba siempre Ilmenau y la íntima amistad sin etiquetas disfrutada allí en medio de la salvaje naturaleza con algunos de los mejores momentos de su vida. Mientras Goethe yace insomne en su lecho en esa noche de 1831, rememora también, con intensa emoción, todo lo que sucedió durante las espectaculares celebraciones habidas en Weimar para el cincuentenario del ducado y lo que entonces le susurró su amigo al oído.

Fue en 1825. Tanto Goethe como el duque emprendieron, cada uno por su cuenta, una intensa labor de preparativos secretos para organizar sendas fiestas en señal de mutuo homenaje. Primero empezó Goethe, el día 3 de septiembre, conmemorando por todo lo alto, con ayuda de toda la ciudad, los cincuenta años de gobierno del duque, pero pocas semanas después, fue el propio Carl August quien quiso darle una alegría al viejo ministro y amigo celebrando con no menos pompa el aniversario exacto de la llegada de este a Weimar, un lejano 7 de noviembre cincuenta años atrás. Puesto que habían compartido todos esos años codo a codo, sosteniendo juntos el timón de la nave del ducado, el duque quiso poner ambas celebraciones en pie de igualdad, poner a su amigo a su mismo nivel, hacer que en Weimar quedaran unidos para siempre los dos nombres en el recuerdo. Y, en efecto, los dos festejos fueron memorables. El anciano recuerda emocionado que el duque declaró el día de su llegada al ducado como fecha festiva oficial en todos sus dominios y que lo abrumó con un sinfín de delicados obsequios y altas distinciones.9 También se le vuelven a formar en su memoria los elaborados diseños que tan cuidadosamente se esforzó en idear y mandar pintar en la fachada de su casa para obsequiar al duque el día del cincuentenario del ducado: eran nada menos que ocho imágenes alegóricas que recordaban ocasiones íntimas vividas con el duque y que solo ambos podían y supieron interpretar emocionados, mientras toda la ciudad se admiraba y hacía cábalas. Recuerda, como si fuera ayer, todos los simbólicos adornos y guirnaldas que ideó para los interiores, la renovación que tuvo que hacer de parte de la casa para poder recibir dignamente a la comitiva, el nerviosismo de su nuera Ottilie, tan afanada como halagada preparando aperitivos para no menos de doscientos invitados. Pero, sobre todo, ¿cómo podría olvidar ya nunca su propia visita, a las seis de aquella mañana de septiembre, a la casa donde se encontraba alojado aquellos días el duque, para llegar allí antes que nadie y poder felicitarlo como el primero de todos sus súbditos? ¿Cómo no recordar la emoción que embargó a Carl August al recordar con su viejo compañero esos cincuenta años de alegrías y sinsabores compartidos juntos? Y, sobre todo, ¿cómo no dejar de escuchar en su cabeza la exclamación ahogada de este, proferida a su oído, y cuyo sentido solo él podía entender: unas pocas palabras que concentraban la honda nostalgia de los felices años despreocupados de la juventud, cuando ellos dos compartían todo juntos como hermanos: «¡Ah, dieciocho años e Ilmenau!»?10

Y, por eso, después de todas esas íntimas vivencias, ¿cómo no recordar sin dolor desde Ilmenau al buen amigo ahora ya muerto, a la persona a cuyo destino estuvo unido durante cincuenta y tres largos años, al gobernante que siendo aún un jovencito imberbe se entrevistó en Fráncfort con el ya famoso autor del Werther para rogarle que se fuera a Weimar para darle algo de lustre con su nombre a su diminuta corte? La apuesta de Carl August fue acertada, pero él sabe de sobra que, a su vez, sin un señor al que siempre fue un verdadero honor poder acompañar y servir, también su propia vida hubiera sido muy distinta, además de mucho menos fácil y cómoda.

Goethe siempre se cuidó mucho de hablar en los más altos términos del duque en sus cartas, memorias y otras obras para la posteridad. Tener a uno de los mejores gobernantes de Alemania como patrón solo podía resultar en darle también a él, su ministro, mayor brillo y dignidad. Y, pese a los vientos revolucionarios que corrieron en su época, exigiendo el fin de esos señores feudales del Antiguo Régimen, al menos nadie podría reprocharle que se había pasado la vida sirviendo a un mal regente. Porque Goethe podía no coincidir con el duque en muchas cosas, como su pasión por la guerra, por ejemplo, o su falta de gustos culturales y su mortal aburrimiento cuando no podía emplear sus energías en algo de acción, pero creía sinceramente en otras muchas bondades de su patrón: su innegable dinamismo y enorme capacidad de trabajo, su entrega sincera a la mejora de su ducado, sus esfuerzos por darle brillo cultural a su corte, pese a que no compartiera sus mismos juicios estéticos ni fuera muy amigo de sus propias obras.

[También] el gran duque era una naturaleza demónica [como Napoleón], lleno de una ilimitada energía para la acción y muy inquieto, al punto de que su propio reino se le quedaba pequeño y que el mayor de ellos le habría resultado pequeño. [...] nadie podía resistírsele. Ejercía sobre los hombres una gran atracción únicamente mediante el poder de su tranquila presencia, sin necesidad de mostrarse bondadoso ni amistoso. [...] No es que sea lo propio de mi naturaleza, pero ante él yo me sometía. [...] Siempre tuve fortuna con todo lo que emprendí por consejo suyo, de modo que en los casos en los que mi entendimiento y mi razón no bastaban, yo solo tenía que preguntarle a él qué debía hacer y él sabía instintivamente cuál era la respuesta, y yo podía estar seguro de antemano de obtener el éxito.11

Por su parte, el duque jamás se mostró celoso de la fama de su ministro, pese a que llegó a ser muy superior a la suya, pese a que finalmente iban a visitar a Goethe más altos dignatarios de todo el mundo y más reyes y celebridades que a él mismo, el gran duque de Weimar; por el contrario, siempre exhibió con gran orgullo al «rey de los poetas» (como tituló el monarca de Baviera a Goethe cuando lo hizo posar durante semanas en su casa de Weimar para poder llevarse un retrato suyo). Y es que, aunque se enojaran mutuamente muchas veces, al final, siempre prevalecía el respeto mutuo y la lealtad; al final siempre acababan olvidando sus disensiones, siempre eran generosos a la hora de regalarse brillo el uno al otro, acrecentando con su simbiótica unión su mutua fama y la de Weimar. Los dos juntos, el príncipe ilustrado y liberal y el poeta del príncipe, supieron construir la fama de ese diminuto ducado hasta dejarla esculpida en letras de oro en la historia de Alemania. Pero lo que mucha gente ignoraba, es que, en buena parte, esa lealtad inquebrantable, que muy pocos se explicaban, hundía su honda raíz en la desinhibida intimidad y camaradería de los días de juventud en Ilmenau. Eso es lo que explica también que, a los ocho años de compartir juntos el Gobierno de Weimar, Goethe le regalara a Carl August un poema en el que trataba de cumplir con su papel de mentor y educador del duque —concentrando en unos pocos versos una «guía de príncipes» al estilo de las de las épocas humanistas e ilustradas—, y que lo titulara justamente «Ilmenau». Sí, siempre Ilmenau, ese nombre que funcionaba entre ellos como una consigna secreta. Por eso, ahora él, que hace ya mucho tiempo que no sale de Weimar, que ha tenido ya varias enfermedades graves y se siente muy frágil, ha hecho un gran esfuerzo y ha organizado ese último viaje para poder celebrar precisamente, en ese lugar tan vinculado a sus recuerdos, el que intuye que será su último cumpleaños. Se trata de una verdadera y consciente «peregrinación a los lugares de mis antiguas penas y dichas». Sí, también de sus penas. En concreto de las provocadas por su fracaso con las minas. Esas mismas a las que piensa llevar al día siguiente a sus nietos.

La reactivación de las minas de Ilmenau fue uno de los proyectos estrella del flamante ministro de Weimar, pero también uno de sus más crueles desengaños. Se trataba de unas viejas explotaciones de plata y cobre muy rentables desde el siglo XV, pero que habían sido cerradas tras una inundación y que el duque quiso volver a poner en funcionamiento, empleando en ello mucho dinero. Lleno por entonces de energías, queriendo demostrarle a Carl August sus capacidades de gestión, Goethe se empeñó con entusiasmo en hacer revivir y volver rentables aquellas minas abandonadas.

Durante los primeros años del proyecto, el nuevo director de la compañía minera se pasa cientos de horas escudriñando la tierra, dentro y fuera de las minas; se empapa de nuevos conocimientos, intercambia correspondencia con los mayores expertos en minería y geología de la época, sobre todo con el prestigioso claustro académico de la Academia de Freiberg, en Sajonia, la que todavía hoy proclama ser la más antigua alma mater del mundo especializada en metalurgia y minería, pues abrió sus puertas ya en 1765 para tratar de modernizar con todos los novedosos inventos que trajo consigo el siglo XVIII el duro y peligroso trabajo de las ricas minas de plata que habían hecho florecer como nunca a la región. En dicha universidad sienta cátedra Abraham Gottlob Werner (1749-1817), el famoso padre de la «geognosia», lo mismo que hoy llamamos «geología», que es, como Goethe, un apasionado coleccionista de minerales y fósiles, y también otros personajes como Alexander von Humboldt, y sobre todo Novalis, dejarán una imborrable impronta en la «ciudad de la plata». Goethe consigue emplear a su servicio a Johann Karl Wilhelm Voigt (1752-1821), al que conoce de Jena, pero que es un discípulo aventajado de Gottlob Werner en Freiberg, así como autor de unos interesantes cuadernos de viajes mineralógicos que Goethe publica, y este se convierte en el consejero de las minas de Ilmenau, lugar en el que terminará sus días. Así se va creando una estrecha red de sinergias y conocidos entre ambos lugares. Hasta Ilmenau, para conocer sus minas, se desplaza también desde la ciudad sajona el que será desde entonces un estrecho amigo y corresponsal de Goethe, Friedrich Wilhelm Heinrich von Trebra, un gran modernizador de las técnicas usadas por los mineros, al que Goethe irá a su vez a visitar a Freiberg en 1810. También Abraham Gottlob Werner visita a Goethe varias veces en Weimar, Jena o Karlsbad, y la correspondencia no para entre ambas ciudades mineras.

Pero Goethe no solo habla con los científicos y los profesores; también escucha decenas de relatos de los habitantes de la región, gente trabajadora muy sencilla, con la que nunca se habría relacionado en su vida en la corte, de la que aprende de primera mano tanto los secretos del oficio de la minería, que ellos dominan mucho mejor que todos los burócratas que vienen de la ciudad, como todo lo que puede suponer la explotación laboral y la injusticia y el hecho de estar abandonados en manos del más escandaloso parasitismo funcionarial. Porque Goethe pronto se da cuenta de que no solo tiene que lidiar con los problemas técnicos de la minería, que no son pocos, sino, aún peor, con arduos problemas jurídicos para defender los derechos legales de explotación y propiedad del ducado de Weimar frente a viejos derechos consuetudinarios de otros principados vecinos o de decenas de pequeños propietarios privados y acreedores —lo que entra dentro de su campo de pericia como abogado—, a lo que se añaden los intrincados problemas económicos derivados de la explotación minera, pues descubre un entramado de fuerte corrupción funcionarial que lo obliga a tomar desagradables, y no siempre acertadas, decisiones y a tener que idear ingeniosas formas de vender participaciones en la propiedad de las minas y crear una sociedad económica, amén de otras muchas cuestiones de las que antes no sabía absolutamente nada.

No menos de ocho años de engorrosa burocracia jurídica y económica y de ímprobos estudios y trabajos técnicos se tarda en poder abrir por fin la primera mina, el 24 de febrero de 1784, un día ilusionante y dichoso, de discursos solemnes y de muchas esperanzas, y en el que, sin embargo, un suceso inesperado alimenta las especulaciones más aventuradas por parte tanto de los presentes aquel día como de los estudiosos de la posteridad. Sucedió que Goethe, tan habituado a hablar en público, tan seguro de sí mismo y de verbo tan fácil, se interrumpió de golpe en medio de su discurso solemne de apertura de las minas y mantuvo al público durante más de diez interminables minutos en un tenso y angustioso silencio, en lugar de improvisar o sacar del bolsillo el texto escrito para recuperar el hilo perdido:12 ciertamente no era aquella una actitud propia de él. ¿Qué ocurrió? Según el psicoanalista Kurt Eissler,13 Goethe tuvo en aquel preciso momento y lugar, ante la boca de aquellas minas, la visión del final del Fausto. Una revelación. Naturalmente, semejante especulación gratuita no tiene mucho sentido y se han ofrecido otras explicaciones no menos sugerentes;14 pero sí es pertinente vincular la segunda parte de Fausto con el tema de los límites y posibilidades de la ciencia.

En efecto, Fausto muere con la conciencia por fin dichosa por haber logrado mejorar la vida de un puñado de gente mediante una obra de ingeniería, ganando tierras al mar mediante la construcción de unos diques, un tipo de tarea que resulta todo menos propia del personaje demónico y romántico que muchos querrían ver en semejante personaje. ¿Fausto quedaría reducido entonces al nivel de un banal ingeniero de caminos, canales y puertos, aunque imbuido de la visión filantrópica de lograr «sobre un suelo libre» hallarse «junto a un pueblo libre»? Tal vez, pues ello es compatible con la visión pragmática y racional del siempre más ilustrado que romántico Goethe. Y efectivamente, su trabajo en las minas de Ilmenau le da a conocer tanto el aspecto positivo de todo lo que la ciencia práctica puede ofrecerle al ser humano, como el aspecto negativo de todo cuanto tiene el vanidoso hombre moderno de aprendiz de brujo al que la Naturaleza niega en última instancia la llave que abre su puerta.

No, las minas de Ilmenau no fueron un éxito, sino una larga serie de inmensas deudas, de quejas de los pequeños y grandes accionistas desencantados o que se sintieron directamente estafados, de galerías que se inundaron o derrumbaron, de vetas y filones que parecían prometedores, pero luego resultaron estar agotados, de personal incapaz o deshonesto, de amargas catástrofes de todo tipo que obligaron finalmente a abandonar las minas, tras más de veinte años de intenso trabajo de Goethe en ellas. Del mismo modo, tampoco el pequeño Homunculus del Fausto, el hombrecillo preso en una probeta que ha sido artificialmente creado por Wagner en su estudio, consigue nacer de verdad a una vida autónoma y plena si no es mediante la ayuda de las fuerzas de la Naturaleza. El hombre no puede crear vida por sí mismo, nos dice el Fausto, la soberbia del hombre es siempre castigada por la fuerza de la naturaleza. ¿Tenía sentido querer reabrir una vieja mina agotada?

No sabremos nunca por qué se quedó mudo Goethe aquel día en pleno discurso inaugural de las minas, pero sí sabemos hasta qué punto llegó a pesar sobre su ánimo el desastre de aquel proyecto. Es en medio de ese largo periodo en el que se inscribe la inesperada huida de Goethe a Italia de más de dos años, una huida de muchas y diversas cosas que lo oprimían en Weimar, pero también de los fracasos en la minería de Ilmenau, pese a que tras el regreso de Italia el único cargo no cultural que sigue manteniendo en el ducado es justamente el de la dirección de dichas minas, lo que nos indica hasta qué punto ese era un proyecto que se había convertido en una apuesta personal en la que trató de persistir hasta el final. Ciertamente, Ilmenau no es por casualidad el destino de Goethe en su último viaje.15

Y es que la distancia borra muchos de los recuerdos amargos y ahora, mientras recorre las oscuras galerías con los impresionados Walther y Wolfgang y les explica en detalle el funcionamiento de las minas, Goethe piensa que aquella fue, pese a todo, una época ilusionante, y que en Ilmenau pasó también jornadas memorables, lleno de proyectos y actividad, rodeado de gente que escuchaba sus palabras como las del oráculo, porque de él dependía el pan de cada día de muchas personas de la región. Los que antes parecían días de trabajos y esfuerzos, vistos en retrospectiva, ahora parecen días de pura dicha; y es que hay que llegar a la ancianidad para comprender que la felicidad no son solamente esos momentos tan breves y contados en que suceden cosas especiales muy dichosas, sino simplemente los días en que aún se tiene vigor físico y mental y tanto tiempo por delante que se puede uno permitir desperdiciarlo en falsas ilusiones. ¡Cuantas cosas aprendió él durante sus estancias en Ilmenau! Allí despertó su interés por la ciencia, pues como él mismo le gusta contarle a su amigo, el canciller von Müller, cuando llegó al ducado de Weimar, muy poco antes de comenzar la aventura de la minería, lo había hecho con una gran ignorancia en el campo de las ciencias naturales, y fue gracias a esa empresa como se sintió empujado al estudio de ese campo del saber, con la ventaja de que en Ilmenau podía aprender directamente de lo que veía, ya que él «nunca [pudo] aprender de los libros»,16 pero sí «hojear una por una las hojas largas como millas de nuestras comarcas», combinando los estudios teóricos y la experimentación científica con el más puro y directo trabajo de campo. Allí fue donde aprendió a distinguir y coleccionar todo tipo de minerales y plantas; allí adquirió «una contemplación de la naturaleza que no cambiaría por nada»,17 pues tanto podía bajar a lo más profundo de las simas, descubriendo en las misteriosas entrañas de las minas las antiquísimas huellas del taller creativo de los primeros días de la Tierra, como ascender luego de nuevo a los bosques y las cumbres más altas y aspirar en total soledad, a veces durante días, el aire puro de las alturas celestes, sintiendo que formaba parte de algo más grande que él, en comunión con la única forma visible que llegó a vislumbrar de eso que otros nombran divinidad. Jamás olvidó ese cara a cara con una naturaleza casi virginal.