Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

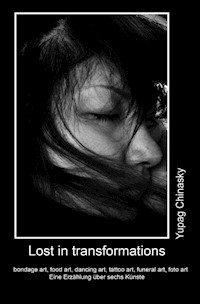

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Mann kommt in ein Hotel, das am nächsten Tag geschlossen werden soll. Er bekommt trotzdem noch ein Zimmer und lernt beim Abendessen den Besitzer und seine attraktive Nichte kennen. Mit dieser verbringt er eine unvergessliche Nacht in der Hotelbar voller phantastischer Erzählungen und Ereignisse. Am nächsten Morgen ist der Hotelbesitze tot und er gerät in Verdacht ihn ermordet zu haben. Am Ende klärt sich alles zur Zufriedenheit der Betroffenen. Ein großartiges Lesevergnügen

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 765

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Götterdämmerung

Übersicht

Ein Mann fährt bei Regen und Nebel durch die Berge. Die Straßen sind glatt und kurvenreich, die Dämmerung setzt ein und zu allem Überfluss droht sein alter Golf zu streiken. Er hat keine Lust mehr, die Fahrt fortzusetzen und sucht ein Zimmer. In einem Dorf taucht zu seiner Überraschung der Schriftzug „Grand Hotel“ aus dem Nebel auf, der zu einem seltsamen, ziemlich maroden, ehemaligen Nobelhotel in einer Gott verlassenen Gegend gehört. Doch Ana, die junge, attraktive Frau an der Rezeption, kann ihm zu ihrem Bedauern kein Zimmer geben. Das Hotel wird am nächsten Tag für immer geschlossen und das meiste Personal ist bereits entlassen. Als er enttäuscht die Suche fortsetzen will, bietet sie ihm - aus Mitleid, aus Sympathie, aus Berechnung? - ein schon ausgeräumtes Zimmer an und lädt ihn sogar zum Abschiedsdiner ein, dem letzten Abendmahl, das ihr Großonkel, der Hotelbesitzer, für einige Stammgäste gibt.

Nach dem Essen in bedrückender Atmosphäre, da sich am nächsten Tag so vieles ändern wird, erzählt ihm Ana in der angestaubten Hotelbar erstaunliche, ja geradezu atemberaubende Einzelheiten aus ihrem Leben. Beide kommen sich bei viel Alkohol und anderen Stimulanzien sehr nahe. Doch das, was beide auch anstreben, erfüllt sich in dieser Nacht nicht, weil der Protagonist in tiefen Schlaf fällt. Am nächsten Morgen weckt ihn die Polizei. Der Hotelbesitzer wurde in der Nacht ermordet und seltsamerweise leugnet Ana, mit ihm, dem letzten Gast, zusammen gewesen zu sein. Schlimmer noch, er wird des Raubmords bezichtigt. Eine turbulente Zeit beginnt, die Tat wird rasch aufgeklärt und er erfährt nach und nach die ganze Wahrheit über die ereignisreiche Nacht, über die Machenschaften im Hotel und schließlich auch über Ana, zu der es ihn immer noch hinzieht und die das Hotel sehr erfolgreich für chinesische Reisegruppen, die das Glück im exotischen Ausland suchen, neu ausgerichtet hat. Eines Tages, nachdem er alles weiß, muss er sich entscheiden, ob es mit dieser seltsamen, unschuldig und harmlos wirkenden, zugleich aber taffen, ja geradezu gefährlichen Frau, eine gemeinsame Zukunft in dem wiederbelebten „Grand Hotel zum himmlischen Frieden“ geben kann.

Die Personen

Theobald Gauthart – Patriarch, Gründer und Besitzer des „Grand Hotels“, Wagner- und Weinliebhaber, der sein Lebenswerk am nächsten Tag verlassen muss, aber noch in der Nacht sein Leben verliert.

Ana Gauthart – seine schillernde Großnichte, die stolz auf ihren spanischen Vornamen ist und in eben dieser Nacht Trost sucht, weil auch ihr Leben sich drastisch verändern wird.

Catalina Gauthart – Anas Mutter, die unbedingt und mit allen Mitteln in dem Land bleiben wollte, in dem Milch und Honig floss und schon sehr bald nicht mehr weiter wusste.

Fabiola Gauthart - die blasse, verstorbene Frau Theobald Gautharts, die nur wegen ihrer grünen Hand, die den wunderschönen Gemüsegarten des Hotels geschaffen hat, in Erinnerung geblieben ist.

Willibald Gauthart – der ausgetrickste Bruder Theos, der sein Leben lang statt als Teilhaber des Hotels, als Angestellter seines Bruders arbeiten musste.

Agathe Gauthart – Willibalds Frau, die mit ihrer bigotten Gläubigkeit viel Schaden angerichtet hat und sogar selbst zu einem Opfer dieser Weltanschauung wurde.

Gregor Gauthart – jüngster Sohn Willibalds und Anas Vater, der kurz nach ihrer Geburt verschwand und in ihrem Leben nur noch einmal und nur indirekt auftauchte.

Benedikt Gauthart – Willibalds ältester Sohn, eigenbrötlerisch und etwas einfältig, der in einem wichtigen Moment untätig war, aber exzellente landwirtschaftliche Produkte herstellt.

Severin Gauthart – Willibalds mittlerer Sohn, dessen Liebe zu einer roten Motoguzzi ihm Probleme brachte, allerdings viel weniger als eine andere Liebe.

Joseph Püffgens – alter Oberkellner mit abgebrochenem Studium der Kunstgeschichte und massiver, krimineller Vergangenheit klärt am Ende vieles auf.

Antonio – exzellenter Koch im „Grand Hotel“ mit leichten Ausfällen und einer ausgeprägten Neigung zu einem teuren Hobby.

Emil Schmidli junior – der Verwalter von Theobald Gautharts Vermögen, eine hässliche, graue Eminenz im Hintergrund mit viel Macht, da nur er weiß, wo das ganze Geld ist und wie man an es heran kommt.

Allmendinger – ein solider, rechtschaffener und Recht schaffender Anwalt, der richtige Mann in einer prekären Situation.

Lohmeyer – Kommissar und Durchblicker, der schon frühzeitig weiß, wie und wohin die Hasen laufen, der aber doch nicht alle fassen kann.

Mister Wong – Chinese mit guten Beziehungen in seine Heimat und spektakulären Visionen, der dem alten Hotel eine neue Zukunft bietet.

Er – der Protagonist und Erleider, der für eine Nacht im Warmen viel auf sich nimmt, viel trinken und lange zuhören muss, der in dieser Nacht sein halb angestrebtes Ziel nicht erreicht und erst viel später dorthin gelangt, wo es ihn von Anfang an hinzog und der auch am Ende der Geschichte immer noch nicht so recht weiß, welche Entscheidung er treffen soll.

Der erste Tag

Die Ankunft

Die schweren Wolken, die sich über den Bergen zusammenbrauten, immer dichter wurden und den blauen Himmel verdrängten, zeigten sich auf der Straße als dünne Nebelschwaden, die bald in einen sanften Nieselregen übergehen würden. Doch noch gab es Momente des Aufklarens, wenn im Westen Sonnenstrahlen die weiß-graue Wand durchbrachen und die Gipfel der Berge im warmen Licht des Spätnachmittags klar und golden aufleuchteten, während in den Tälern das Meer der Wolken und des Nebels hängen blieb und eine formlose Masse bildete. Dieser faszinierende Anblick übte durch seinen steten Wandel eine große Anziehung auf ihn aus und er konnte sich kaum satt sehen. Zugleich fürchtete er, dass dies vielleicht eine vorweggenommene Entschädigung für das sein könnte, was ihn nun erwartete, für das schlechte Wetter, das in den Bergen hartnäckig und ausdauernd sein kann und vielleicht für lange Zeit nicht mehr von ihm weichen würde. Die grandiose Szenerie war allerdings bei weitem kein Trost für all die Ärgernisse und Widrigkeiten, die ihn erwarteten, von denen er noch keine Ahnung hatte und die er sich weder in den schönsten noch in den übelsten Träumen hätte vorstellen können. Diese Nacht und die folgenden Tage sollten sich unauslöschlich in seine Erinnerung einprägen und sein Leben verändern. Doch als er viel später erneut durch diese Bergwelt fuhr und das Licht und die Wolken ihn wieder an die Ankunft im Paradies und den Eintritt in die Hölle zurück versetzten, empfand er keine Enttäuschung und Verbitterung, sondern nur noch ein seltenes Hochgefühl, die Erinnerung an eine konzentrierte, geballte, pure Lust.

Der Sommer war zu Ende, die Tage waren wieder kürzer und es begann bereits langsam zu dämmern. Die kurvenreiche Straße nervte ihn mehr und mehr, seit die schönen Ausblicke vorbei waren und er immer tiefer in den Nebel eintauchte, in die graue Suppe, in das monotone Einerlei. Aus dem leichten Nieselregen war ein hartnäckiger Landregen geworden, der so bald nicht aufhören und vermutlich immer stärker werden würde. Nicht nur, dass sich die Sicht im Grau verlor, es keine Hoffnung auf Besserung gab und er sich voll auf die kurvenreiche, regennasse und damit rutschige Straße konzentrieren musste, zu allem Übel fing auch noch sein alter Golf an zu bocken. Der Motor stotterte, ab und zu gab es einen Aussetzer, gefolgt von einer lauten Fehlzündung. Er kannte das Phänomen zu genüge. Die Zündkerzen mussten dringend gereinigt, der angesammelte Ruß abgeschabt werden, eine Übung, die ihm durchaus vertraut war. Aber jetzt, bei diesem Wetter die Motorhaube öffnen, die Kerzen herausdrehen, eine nach der anderen putzen und wieder einsetzen? Nein, dazu hatte er absolut keine Lust und bei Dunkelheit und im strömenden Regen schon zweimal nicht. Am nächsten Tag blieb ihm wohl nichts anderes übrig, aber da war es hell und vielleicht sogar trocken und dann müsste sich die Lust zwangsläufig einstellen.

Es war höchste Zeit, eine Unterkunft für die Nacht zu suchen. Aber wo? Wo in diesem entlegenen Teil der Berge, abseits der üblichen Touristenströme? Gab es hier überhaupt Zimmer? Er müsste bei der nächstbesten Gelegenheit anhalten und jemanden fragen. Große Ansprüche hatte er keine, es war ihm ziemlich egal, ob Hotel, Gasthaus oder Privatunterkunft. Hauptsache, er müsste nicht länger in dieser Suppe, in diesem Brodem herumfahren, von der ständigen Furcht begleitet, dass die alte Karre stehen blieb und er womöglich eine unbequeme Nacht auf dem Rücksitz verbringen müsste. Im ersten Ort, den er durchquerte, war nichts, kein Gasthof, kein Mensch auf der Straße, kein Hinweisschild. Auch im nächsten Dorf tote Hose. Doch zu seiner Überraschung fand er schon im übernächsten, was er suchte. Die enge, gewundene Straße führte an ein paar Häusern vorbei und weitete sie sich dann zu einem großen, schräg abfallenden Platz. Er fuhr auf eine Ansammlung von Säulen oder Stelen zu, die wegen des mittlerweile dichten Nebels nur schemenhaft zu erkennen waren. Erst als die Straße eine letzte Kurve machte und an den mysteriösen Säulen vorbei führte, sah er das große, dunkle Haus und an dessen Fassade eine Fata Morgana. Der schwach beleuchteten Schriftzug „Grand Hotel“, der sich nun auch auf dem nassen Asphalt spiegelte, konnte doch keine Realität sein. Ein „Grand Hotel“ hier in der Pampa? Er blinzelte, schaute genauer hin, die Schrift blieb. Sie stimmte ihn froh und weckte zugleich seine Neugier. Grand Hotel, auf was für Ideen die Leute kamen, um Kunden anzulocken, wunderte er sich, während er bremste und den Golf auf den leeren Gästeparkplatz lenkte. Er stieg aus und sah sich um. Kein Mensch auf der Straße, alles auch hier wie ausgestorben. Die Eingangstür des Hotels lag etwas erhöht auf einer Terrasse, zu der eine breite Treppe führte. Bereits von der Straße aus konnte er erkennen, dass aus einigen Fenstern gelbes Licht drang. Das Hotel war geöffnet. Es gab bestimmt noch freie Zimmer. Man wartete auf ihn.

Dem „Grand Hotel“ sah man schon von außen an, dass es bessere Zeiten erlebt haben musste: ein mächtiger Kasten mit drei Stockwerken, größer und höher als die anderen Häuser des Dorfes, an denen er vorbeigefahren war, mit grauer, fleckiger Fassade aus Granit. Während er die ausgetretenen, unebenen Stufen zur Terrasse hinaufstieg, wurde immer deutlicher, wie trostlos das Gebäude war und das vermutlich nicht nur bei Nebel und Regen. Auch die große Terrasse war alles andere als einladend. Die ehemals braunen Terrakottafliesen des Fußbodens waren stark verschmutzt, fast schwarz und der Holzzaun, der sie zur Straße hin abgrenzte, hatte früher bestimmt hübsch ausgesehen, etwas verspielt, fast filigran, Blau gestrichen, wie er trotz des schwindenden Lichts feststellte, doch nun war er nur noch schäbig, ungepflegt, verspreisselt, es gab Lücken und an vielen Stellen blätterte die Farbe ab. Auch die gestapelte Tische und Stühle in einer der Ecken verstärkten den Eindruck von Verlassenheit und Winterschlaf. Aber das alles störte ihn nicht. Eine Nacht, dachte er, was soll's. Wichtig war, dass er gefunden hatte, was er suchte und das sogar rasch und ohne langes Umherirren in dieser Waschküche. Und so schlimm war der Anblick ja auch wieder nicht, ging es ihm durch den Kopf, als er auf die Eingangstür zu ging, denn trotz der Trostlosigkeit, strahlte das Gebäude eine gewisse Würde und Eleganz aus. Ein gewisses Etwas, das den Namen „Grand Hotel“ zu rechtfertigen schien. Er blieb stehen und drehte sich um. Bei Sonnenschein, spann er seine Gedanken weiter, im hellem Tageslicht, war der Eindruck sicher ein ganz anderer. Im Sommer, wenn sie wieder ein wenig hergerichtet und gepflegt war, konnte es durchaus ein Vergnügen sein, auf dieser Terrasse zu sitzen und in das Tal zu blicken, das er jetzt nicht einmal erahnen konnte. Dann stand er vor der wuchtigen Eingangstür aus dunklem Holz. Rechts von der Tür hing eine Speisekarte in einem Kasten, die ihm ziemlich kurz vorkam und fast bis zur Mitte reichte ein großer Türgriff aus solidem Messing. Er öffnete die Tür, doch das erwartete gelbe Licht, das er hinter den Fenstern gesehen hatte, erschien nicht, dafür das dunkle Rot eines schweren Vorhangs, eines altmodischen Windfangs, der eine letzte Hürde vor dem Zugang in das Innere dieses seltsamen Hotels bildete. Für einen kurzen Moment war es ihm, als ob ihn der Vorhang vom Eintritt abhalten wollte und er sein Glück für diese Nacht lieber an einem anderen Ort suchen sollte. Doch dann schob er energisch den schweren Stoff beiseite und damit auch diesen seltsamen Gedanken und wollte nun eintreten, blieb aber überrascht stehen. Vor ihm lag ein großzügiges, ja geradezu prächtiges Foyer und es empfing ihn nicht nur das gelbe Licht, sondern die Atmosphäre eines gediegenen Nobelhotels und das Ambiente einer vergangenen Epoche.

Der erste Eindruck, der seine von dem grauen Herbstnachmittag geprägte Stimmung schlagartig verbesserte, waren die Hängelampen mit runden Glaskugeln, die an langen Ketten von der hohen Decke hingen und das anheimelnde Licht verbreiteten. Der zweite Eindruck war der Fußboden. Große, schwarz-weiße Fliesen, im Schachbrettmuster angeordnet, bildeten mit ihrer Kühle und Eleganz einen auffallenden Kontrast zu dem gelben Lampenlicht. Doch das imposanteste und unerwartetste Element in diesem Foyer, das der Halle Größe und Würde verlieh, war eine mächtige, graue Steintreppe mit geschwungenem Geländer aus dem selben Material, die fast die ganze Breite des Raums gegenüber der Eingangstür einnahm und in die nächste Etage führte. Rechts von der imposanten Treppe schimmerte das mattschwarze Gitter eines altmodischen, schmiedeeisernen Lifts, links davon führte ein offener Durchgang in den hinteren Teil des Hotels. Nach diesem ersten, geradezu atemberaubenden Eindruck, ließ er den schweren Vorhang zögerlich los und begann die weiteren Details des Foyers zu mustern. Die linke Raumseite beherrschte ein offener Kamin, flankiert von Bücherschränken, davor ausladende, schwarze Ledersessel, die sich um einen niedrigen Couchtisch gruppierten. Doch es war ein anderes, ungewöhnliches Objekt, das seinen Blick auf sich zog: ein altmodischer, voluminöser, mit grünem Filz bespannter Billardtisch zwischen Kamin und Steintreppe. Als ob der erste Eindruck von Wärme und Behaglichkeit und der zweite, von Sachlichkeit und funktionaler Harmonie, gestört werden müsste, waren die grau-braunen Tapeten an den Wänden ausgesprochen langweilig. Stofftapeten mit eingewobenem Blümchenmuster, wie er später feststellte, vergilbt, zum Teil verschlissen, jedenfalls keine Zierde für das Haus und eigentlich nur noch mit musealer Daseinsberechtigung. Diese hässlichen Tapeten waren zudem von zahlreichen, gerahmten Photographien unterschiedlicher Größe förmlich übersät, fast ausschließlich Porträts, wie er mit raschem, schweifenden Blick feststellt und fast alle in Schwarz-Weiß. Dann machte er einen Schritt hinein in die Halle und sah erst jetzt auf der rechten Seite die lange dunkle Theke der Rezeption und an der Wand dahinter eine Uhr, zwischen zwei großen Photographien. Sie erinnerte mit den schwarzen Zahlen und Zeigern auf weißem Zifferblatt, ganz Nüchternheit und Funktionalität, an eine Bahnhofsuhr. Die Zeiger standen auf kurz nach vier, wie er fast nebenbei registrierte, denn nun sah er auch die Frau, die hinter der Theke saß und las.

Nachdem er einen langen Augenblick verharrt hatte, um dieses unerwartete Ensemble auf sich wirken zu lassen, ging er zu der Rezeption. Die Frau hatte sein Eintreten bestimmt gleich bemerkt, aber vermutlich war sie gewöhnt, dass die Gäste zunächst einmal stehen blieben und staunten. Erst als er schon fast vor ihr stand, hob sie ihren Blick und lächelte ihn an. Es war nicht das professionelles Lächeln, das Personen in solchen Berufen an sich haben, freundlich, unverbindlich, geschäftsmäßig. Es war anders, eher versonnen und die Augen, die dunklen, leicht schrägen Augen, die ihn ansahen, schienen traumverloren und von einem warmen Glanz erfüllt. Ihre Blicke kreuzten sich und für einen Moment, für einen kurzen Moment, glaubte er, in dem Lächeln und dem Blick einen Hauch spontaner Sympathie zu erkennen. Er war erfreut und ein wenig irritiert, doch dann wurde ihm rasch klar, dass sowohl der Blick als auch das Lächeln nicht ihm galten, sondern der Geschichte, die sie gerade gelesen hatte. Denn als sie das Buch zuklappte und auf die Theke legte, wurde sie deutlich förmlicher und ihr Lächeln war nun das einer Rezeptionistin in einem guten Hotel. Der kurze Moment der Irritation war ihm nun sogar ein wenig peinlich und sein Blick löste sich rasch von ihrem Gesicht und er sah stattdessen auf das Buch. Zwei weitere Augen starrten ihn an, Teil eines Gesichts mit kantiger Nase und schmalem Mund: Gabriel Garcia Márquez - Der Herbst des Patriarchen. „Mögen Sie Márquez?“ waren die ersten Worte nach einem knappen „Guten Abend“, die die Frau an ihn richtete. „Haben sie das hier gelesen oder etwas anderes von ihm?“ Er war erneut irritiert und erstaunt, dass sie ihn nicht fragte, ob er ein Zimmer suche oder zu Abend essen wolle, sondern ein Gespräch über Bücher begann. Er schwieg eine Sekunde und versicherte dann hastig, dass er Márquez durchaus möge. Das hier habe er nicht gelesen, aber die Liebe in den Zeiten der Cholera habe ihn beeindruckt, diese schöne Liebesgeschichte und die Beschreibung der Fahrt auf dem Rio Magdalena und auch Die Chronik eines angekündigten Todes fände er gut. Ob sie diese Bücher auch kenne und wenn sie schon so unerwartet in Südamerika seien, dann habe er einen Tipp für sie, nämlich Tante Julia und der Kunstschreiber von Márquez großem Konkurrenten, Manuel Vargas Llosa. Das Buch müsse sie unbedingt lesen. Ihm habe es viel Spaß gemacht, sehr phantasievoll, sehr skurril. Die junge Frau sah ihn nun wieder weniger geschäftsmäßig an. „Ja, ich kenne die Geschichte mit den vielen Überraschungen. Mir hat gut gefallen, dass sie immer zwischen Realität und Fiktion hin und her pendelt. Sie lesen sicher auch gern, oder?“ Er nickte und meinte, lesen und über Bücher reden, beides möge er, vor allem mit jemandem reden, der dasselbe gelesen hatte, das sei immer recht spannend, aber leider treffe man selten auf Gleichgesinnte. Die junge Frau stimmte zu und ergänzte, dass es noch schlimmer sei, weil man immer weniger Leute träfe, die überhaupt noch lesen. Nur noch fernsehen und im Internet surfen, meinte er, das sei heute angesagt, aber sie täte das doch nicht, sie würde doch sicher viel lesen, fragte er und schenkte ihr sein allerschönstes Lächeln und fügte noch hinzu, ehe sie antworten konnte, wenn dem so sei, würde er sie allein schon deswegen sympathisch finden. Bei diesem Kompliment errötete sie ein wenig. Während sie redeten, hatte er die junge Frau genauer in Augenschein genommen. Sie war vielleicht Ende dreißig, Anfang vierzig, leger gekleidet mit einem gestreiften Pullover in gedeckten Farben und einem chicen grünen Seidenschal. Ihr Gesicht war blass, etwas breit und ein wenig exotisch, wegen der hohen Stirn, der schmalen Nase und den ausgeprägten Wangenknochen, vor allem aber wegen dieser ausdrucksstarken, dunklen Augen, die nicht nur ein wenig schräg, sondern auch etwas ungleich und irgendwie traurig waren. Augen, die ihn vom ersten Anblick an irritierten und zunehmend faszinierten. Alles in allem ein Gesicht, das leicht asiatisch anmutete und das man bei Einheimischen aus dieser Gegend, so wie er es beurteilen konnte, nicht vorfand. Die Frau war keine ausgesprochene Schönheit, aber keineswegs hässlich, wenn auch ihre Frisur eher schlicht und unauffällig war, dunkelbraune, glatte Haare, die straff nach hinten gekämmt und zu einem Pferdeschwanz gebündelt waren. Auch ihr Make-up war nicht aufregend, sehr dezent, eigentlich kaum vorhanden.

So ganz offen wollte er sie eigentlich gar nicht ansehen, nicht wie ein Angebot im Supermarkt taxieren, aber wegen der gemeinsamen Liebe zum Lesen war sein Interesse an ihr geweckt und so wanderte sein Blick etwas verlegen und ziemlich unstet zwischen dem Buch und der Frau hin und her. Die unterdrückte Neugier an ihrer Person konnte ihr nicht entgehen, doch sie nahm sie gelassen hin und als sie den Diskurs über das Lesevergnügen beendeten, hatte auch das Taxieren ein Ende und er kam auf sein eigentliches Anliegen zu sprechen. Die Frage, ob noch ein Zimmer frei sei, schien ihm fast überflüssig, weil sowohl der Parkplatz als auch das Foyer leer waren. Doch die Antwort, die ihm die Frau mit einem leicht gequälten, bedauernden Lächeln gab, hatte er nicht erwartet. „Seit ich hier arbeite“, sagte sie, „habe ich fast nie erlebt, dass wir ausgebucht waren. Diese Zeiten sind längst vorbei. Aber leider kann ich Ihnen trotzdem kein Zimmer anbieten. Wir haben nämlich geschlossen. Besser gesagt, ab morgen ist unser Haus endgültig geschlossen. Ja, Sie haben richtig gehört, es ist dann für immer zu und das Personal ist zum größten Teil schon jetzt nicht mehr da. Ich hätte ein Schild an die Tür hängen müssen. Tut mir leid für Sie, dass ich das vergessen habe und in Ihnen falsche Hoffnungen geweckt wurden, aber um diese Zeit kommt normalerweise sowieso niemand mehr. Und wenn dann doch mal einer kommt, muss ich den leider, leider wieder wegschicken.“ Seine Enttäuschung war groß und er verbarg sie in keiner Weise. Wortreich erklärte er ihr, wie sehr ihn das Wetter nerven würde und dass er überhaupt keine Lust mehr habe, noch länger herumzufahren und schilderte schließlich auch noch die Probleme mit seinem Auto. „Im Dunkeln auf diesen engen, kurvigen Straßen zu fahren ist eine Zumutung und das Risiko, dass die alte Kiste an genau der falschen Stelle liegen bleibt und ich dann eine unbequeme Nacht vor mir hätte, ist verdammt groß. Ich habe keine Ahnung, wo ich sonst noch ein Zimmer finden kann. Gibt es denn hier im Ort noch eine Möglichkeit?“ Die Frau verneinte. „Im Dorf gibt es schon lange keine anderen Unterkünfte mehr. Wir waren das einzige Hotel. Sie müssten bis in die Stadt fahren und das ist noch ein gutes Stück, fast zu weit bei diesem Wetter und diesen Straßen, da gebe ich Ihnen völlig recht.“ Ob es denn wirklich keinen Platz, kein Plätzchen, schränkte er seine Ansprüche ein, hier gäbe, in solch einem großen Haus? Zur Not wäre ihm sogar eine Abstellkammer recht. Sie habe doch gerade gesagt, dass sie verstehe, dass er wirklich keine Lust habe, weiter nach einer Bleibe zu suchen. Dann bemühte er noch einmal den Regen und die Nacht und die schlechte Straße und sein bockiges Auto und fügte abschließend augenzwinkernd hinzu, dass sie es doch bestimmt nicht verantworten könne, dass er solch ein Risiko eingehe und endete mit dem ironischen, theatralischen Satz, dass sein Wohlbefinden, ja geradezu sein Leben, jetzt in ihren Händen läge.

Die Frau, die ihn bei seinen wortreichen Ausführungen erst gleichgültig, dann aber zunehmend interessiert angeschaut hatte, betrachtete ihn schließlich geradezu amüsiert. Seine missliche Lage hatte sie wohl doch umgestimmt, denn als sie wieder zu Wort kam, meinte sie zögernd und ein wenig amüsiert „Wenn das weiterfahren für Sie so dramatisch ist und wenn Ihre Ansprüche nicht allzu groß sind, können Sie in Gottes Namen bleiben. Ich gebe Ihnen eines der leeren Zimmer. Sie sind zwar weitgehend ausgeräumt, aber zur Not kann man eine Nacht überstehen, die Betten und die Matratzen sind ja noch da. Sie haben sogar die Wahl, wohin Sie morgen früh gerne schauen möchten. Richtung Berg oder Richtung Tal. Heute, bei diesem Wetter sehen Sie sowieso nur eine graue Brühe und später nur die schwarze Nacht, also ist es letztlich egal. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer, aber das Bett müssen Sie schon selbst beziehen. Das Zimmermädchen ist bereits entlassen und ein Frühstück kann ich Ihnen leider auch nicht mehr anbieten. Sind sie einverstanden?“ Es war keine Frage, dass er das war. Er dankte ihr überschwänglich und beteuerte mehrfach, wie froh er sei und wie dankbar, dass ihm die weitere Suche erspart bliebe. Ansprüche habe er bestimmt keine. Wenn er ein trockenes Plätzchen habe und ein Bett, sei er zufrieden. Er war sichtlich erleichtert und nachdem dieses Problem zufriedenstellend gelöst war, fiel ihm ein, dass er Hunger hatte. Dass er sogar großen Hunger hatte, weil er seit dem Frühstück nichts rechtes mehr gegessen hatte, nur ein belegtes Brötchen, dass er sich in einer Bäckerei besorgt hatte. Doch auf seine Frage, ob er vielleicht hier auch noch etwas zu essen bekäme, es gäbe doch ein Restaurant, nach der Speisekarte an der Eingangstür zu schließen, war die Antwort, „ja und nein.“ Ja, ein Restaurant gäbe es schon, aber auch das sei nicht mehr geöffnet und hier im Ort, falls er das auch wissen wolle, gäbe es schon lange nichts mehr. Früher ja, da sei es anders gewesen, da habe man die Auswahl gehabt, genau wie mit den Unterkünften, aber jetzt, nein, schon lange nicht mehr und in Zukunft, wenn das Hotel geschlossen sei, könne man hier weder essen noch schlafen. Der Ort sei dann nur noch ein einziger Winterschlaf, nur noch eine Geisterstadt, nur noch ein verlassenes, vergessenes Fleckchen Erde. Aber das sei ein anderes Problem, seufzte sie resigniert und kam noch einmal auf das Hotelrestaurant zu sprechen. Es sei zwar geschlossen, aber der Koch sei immer noch da, der würde erst am nächsten Tag gehen und der könnte ihm ja ein Wurstbrot machen, soviel sei schon noch da, ob ihm das auch Recht sei. Ein leeres Zimmer und ein schlichtes Wurstbrot und das in einem „Grand Hotel“, fügte sie lächelnd hinzu. Er ging auf die Ironie nicht weiter ein, sondern nickte vielmehr dankbar.

Sie drehte sich um, nahm einen Schlüssel mit einem schweren Anhänger aus Metall von dem Bord hinter sich und legte ihn auf die Theke. Dann griff sie nach einem großen, altmodisch wirkenden Buch, das in braunes Leder gebunden und deutlich abgenützt war. Doch auf einmal schien ihr etwas einzufallen, denn sie zögerte, es aufzuschlagen und sagte, „Mir kommt da eine bessere Idee. Sie haben nochmals Glück. Weil wir morgen schließen, haben wir heute noch so eine Art Festessen vorbereitet, ein Abschiedsessen für ein paar Stammgäste aus dem Dorf und ein paar Kunden und Lieferanten aus der Stadt. Allerdings dürfen Sie nicht zu viel erwarten, es sind nur ein paar zusammengekratzte Reste, weil Küche und Keller auch schon fast leer sind. Wegen dieses Essens sind der Koch und der Oberkellner noch hier geblieben. Aber morgen findet dann der endgültige Abschied für uns alle statt, von einem Teil unseres Lebens, aber auch das ist eine andere Geschichte. Also, wenn Sie möchten, und das essen, was sie vorgesetzt bekommen, können Sie gerne dabei sein. Auf eine Portion mehr oder weniger kommt es nicht mehr an.“ „Also zweimal Glück gehabt“, sagte er und stimmte dankbar zu und seine Freude wurde nicht geschmälert, als sie ihm den Preis für das Zimmer und das Abendessen nannte, für ein „Grand Hotel“ war er überraschend moderaten. Erst später, als er in seinem Zimmer war und in Ruhe nachdachte, kam er zu dem Schluss, dass der Preis angesichts des rudimentären Zustands der Schlafstätte, des angesagt kärglichen Abendessens und des fehlenden Frühstücks wohl doch gerechtfertigt war. Die Frau öffnete das Buch, fragte ihn nach seinem Namen und seiner Adresse und schrieb beides in die altertümliche Kladde mit dünnen, grünen Linien. „Nur der Ordnung halber“, meinte sie, „obwohl es eigentlich nicht mehr darauf ankommt.“ Dann bat sie ihn noch, in bar und im Voraus zu bezahlen, weil sie die Abrechnung, die Gesamtabrechnung, wie sie seufzend ergänzte, eigentlich schon fertiggemacht habe und morgen viele andere Dinge anstünden. Außerdem habe das den Vorteil, dass er abreisen könne, wann immer er wolle, da er ja in jedem Fall ohne Frühstück gehen müsse. Er gab ihr das Geld und holte sein spärliches Gepäck, eine einfache Reisetasche, aus seinem alten Golf, nicht ohne der Karre noch einen Tritt an den Hinterreifen zu verpassen, dem alten Miststück, das ihm aber ein Abendessen und eine hoffentlich geruhsame Nacht verschafft hatte. Wenn er geahnt hätte, was ihm diese Nacht noch bescheren würde und was ihn am nächste Morgen und an den folgenden Tagen so erwartete, wäre der Tritt gegen das Schienbein des Autos sicher viel, viel stärker ausgefallen.

Als er wieder in die Halle zurückkehrte, verließ die Frau ihren Platz hinter der Empfangstheke und sagte, „Wir müssen die Treppe nehmen, der Lift ist schon seit ein paar Jahren nicht mehr in Betrieb. Der Aufwand ist einfach zu groß.“ Nun sah er sie zum ersten Mal in voller Größe, nicht nur den Oberkörper. Sie war deutlich kleiner als er, vielleicht so zwischen ein Meter sechzig und ein Meter siebzig und sie war nicht gerade schlank, wenn auch nicht dick, mit breiten Hüften und einem ausgeprägten, rundlichen Hintern. Etwas pummelig, dachte er, aber trotzdem elegant, wie sie da so die Treppe hochsteigt. Wie wohl die Beine aussehen, die er wegen der weiten, schwarzen Hosen, die sie trug, nicht so recht beurteilen konnte. Wohl auch eher stämmig als schlank, obwohl die Füße in ihren bequemen Schlappen zierlich waren. Das Zimmer lag im ersten Stock mit Blick auf das Tal und die gegenüber liegenden Berge, dem schöneren Blick, meinte sie lächelnd, denn es könne ja über Nacht aufklaren und dann hätte er am nächsten Morgen noch etwas, auf das er sich freuen könne. Das Wetter würde sich hier oft rasch ändern, fuhr sie fort und, ach ja, er müsse sich auf eine kühle Nacht gefasst machen, die Heizung für die Gastzimmer sei bereits abgestellt. Sie öffnete die hohe Tür und verkündete, dass sie das Bettzeug und eine Decke später bringen würde. Routiniert sah sie sich in dem Zimmer um, warf einen Blick in das Bad, fasste den Heizkörper an, obwohl es eigentlich gar nicht nötig war und fragte ihn schließlich noch einmal, ob er es allein schaffen würde, das Bett herzurichten. Mit dem Hinweis, dass sie doch lieber zwei Decken bringen würde und dass sie sich ja beim Essen wieder sehen würden, verließ sie das Zimmer. Er folgte ihr bis zur Tür und sah ihr nach, der kompakten Gestalt mit den angenehmen Formen und Rundungen, die mit leicht wiegendem, aber entschlossenem Gang den Flur zurück in Richtung der breiten Treppe ging. Er sah ihr nach, bis sie aus seinem Blickfeld verschwand.

Es roch etwas muffig in dem Zimmer und es war in der Tat reichlich kühl. Der erste Eindruck, den er von dem Hotel erhalten hatte, als er davor stand und der sich beim Betreten des Foyers zum Positiven verändert hatte, bestätigte sich hier wieder. Dieses Haus hatte seine besten Tage hinter sich, aber es muss wohl ein richtig nobles Hotel gewesen sein, dachte er, nach der Qualität der Einrichtung zu schließen. Es war nicht verwunderlich, dass dieses Haus kurz vor der Schließung stand, denn ein solch aufwändiges Gebäude zu unterhalten, dafür zu sorgen, dass alles funktionierte, dass Stil und Flair erhalten blieben, dass auch nur die nötigsten Reparaturen vorgenommen und Ersatzteile, die es wohl kaum noch gab, beschafft wurden, müsste immens teuer sein. Allein die Heizung würde ein kleines Vermögen verschlingen, denn die Fenster waren nur einfaches Glas. Isolierung, Dämmung, Wärmeschutz waren wohl noch Fremdworte gewesen, als das Haus gebaut worden war. Unter in der Halle war es, trotz der Größe des Raums und der hohen Decke, angenehm gewesen, aber hier, in dem kahlen Zimmer, war es richtig kühl. Der weiß lackierte, große Heizkörper aus Gusseisen war kalt, als auch er ihn, überflüssigerweise, prüfend anfasste. Das große Doppelbett aus dunkelbraunem Holz war abgezogen, auf dem Rost lag nur die nackte Matratze mit deutlichen Kuhlen, rötliche Streifen auf schmutzig grauem Drell. Ein dunkelroter, abgeschabter, an den Ecken abgestoßener Ledersessel, ein Schreibtischstuhl mit demselben Polster und ein ebenfalls dunkler, solider Schreibtisch bildeten die weitere Einrichtung. Die beiden hohen Fenster, mit je einem stabilen Holzrahmen in der Mitte und separatem Oberlicht, wirkten nackt, die Vorhänge lagen auf dem fleckigen, abgetretenen Parkett. Trotz aller Schäbigkeit und trotz der unsäglichen Blümchentapete, die auch hier fröhliche Urstände feierte, hatte der Raum Atmosphäre. Er war großzügig geschnitten, ein Gastzimmer, das in seinen besseren Zeiten einem „Grand Hotel“ alle Ehre gemacht hatte. Auch das Bad war ungewöhnlich: Wand- und Bodenfliesen ganz in weiß, zwei emaillierte Waschbecken auf frei stehenden, gusseisernen Säulen vor je einem runden Wandspiegel und eine große Badewanne aus denselben Materialien, aber auf geschwungenen Löwenfüßen. Fliesen und Emailbecken waren stark abgenutzt, zum Teil vergilbt, mit Rissen und hässlichen Kalkablagerungen versehen. Die Dusche, ein freistehendes Kupferrohr am Fußende der Wanne mit einem gewaltigen, runden Duschkopf und die Armaturen, handtellergroße, messingfarbene Räder mit Speichen und Porzellaneinlagen, auf denen „heiß“ in roten und „kalt“ in blauen Frakturbuchstaben geschrieben war, hätten jedem Heimatmuseum zur Ehre gereicht. Er pinkelte und betätigte die Spülung, einen gewaltigen, verchromten Hebel mit weißem Porzellangriff. 'Sie funktionierte, wenn auch mit lautem Getöse. Um sich anschließend die Hände zu waschen, musste er lange drehen, bevor unter Gurgeln aus einem der kalten Hähne ein dünner Strahl eiskaltes und aus einem der heißen, ein noch dünnerer lauwarmen Wassers floss. Zurück im Schlafzimmer öffnete er ein Fenster und ließ frische Luft herein, obwohl dadurch noch mehr Kälte in den Raum strömte. Die gepriesene Aussicht in das Tal blieb ihm natürlich verborgen, er sah nur die graue Suppe, die ihn die letzte Stunde begleitet hatte, dafür faszinierten ihn aber die schemenhaft grauen Stelen, die er gerade noch erkennen konnte und die ihm schon bei der Anfahrt aufgefallen waren. Er hielt sie erst für ein Denkmal, aber als er genauer hinschaute, sah er, dass es wohl ein Brunnen sein musste, denn aus einer der Stelen ergoss sich Wasser in einen Teich, um den sich die Steine gruppierten. Er fröstelte, schloss das Fenster und war froh, nicht dort draußen herumkurven zu müssen.

Trotz des wenig einladenden Wetters beschloss er, vor dem Essen noch einen kurzen Gang durch den Ort zu machen. Der Regen hatte nachgelassen und ein paar Schritte an der frischen Luft würden ihm sicher gut tun. Er verließ das Zimmer und wollte hinunter in die Lobby, sah jedoch ein Schild, auf dem „zum Park“ stand und das ihn zum Hintereingang des Hotels führte. Dieser Park, eher eine ungemähte Wiesenfläche, begann unmittelbar an der Rückseite des Gebäudes, dort wo die geflieste Fläche einer zweiten Terrasse endete und zog sich den Hang hinauf, in den Nebel hinein. Er folgte einem gewundenen Kiesweg erst quer über die Wiese, dann vorbei an dichten Büschen und vereinzelten hohen, dunklen Bäumen zu einer weiteren, ebenen Rasenfläche und gelangte schließlich zu einem Bach. Dieser kam hatte seinen Ursprung irgendwo im Nebel des Berges und war hier, im Park, mit großen Kieselsteinen, richtigen Wackersteinen, eingefasst. Über den Bach führte eine kleine Steinbrücke mit einem geschwungenen Bogen. Er überquerte die Brücke und stieg weiter den Berg hoch und schließlich stand er, dort, wo der Park in den Wald überzugehen schien, vor dem weiß gestrichenen Holzzaun eines großen Blumen- und Gemüsegartens. Das Gartentor war nur angelehnt und er ging hinein. Während man den Park je nach Einstellung als ungepflegt oder naturbelassen bezeichnen konnte, war der Garten sehr gepflegt. Man merkte auf den ersten Blick, dass er benutzt wurde. Auf der linken Seite befand sich der Nutzgarten mit Beeten, diversen Gemüsesorten, Beerensträuchern, Bohnenstangen und Küchenkräutern. Auch ein kleines Gewächshaus und einige, mit Glasscheiben abgedeckte Frühbeete, ein großer Komposthaufen und ein grün angestrichener Schuppen, vermutlich für Gartengeräte, fanden sich hier. Die etwas kleinere rechte Seite bestand aus einer großzügigen Blumenfläche mit Herbstblumen, die immer noch blühten, dahinter ein Halbkreis aus halbhohem Bambus und in dessen Mitte ein kleiner Steingarten. Diese harmonische Einheit, ein kleines Kunstwerk aus großen, löchrigen Kalksteinen, die er unter der Bezeichnung Katzenköpfe kannte, wiesen, wie schon der Bach und die Steinbrücke, eine fernöstliche Anmutung auf, irgendwie japanisch oder chinesisch. Der Abschluss des Gartens auf der Rückseite bildete ein Zaun aus einfachem, grünem Maschendraht. Unmittelbar dahinter begann der Wald, hoch, dicht, dunkel und fast ein wenig drohend.

Was für ein schöner Garten, dachte er, als er auf dem Kiesweg wieder hinab zum Hotel ging. Das Dorf, das er nun besichtigte, war eine Enttäuschung. Es gab nicht viel zu sehen. Die meisten Häuser waren ganz offensichtlich Bauernhäuser. Aus einigen Fenstern drang Licht und spiegelte sich auf der nassen Straße. Andere Häuser waren ganz dunkel, sie machten einen verlassenen Eindruck. Die Kirche auf einem kleinen Hügel, fast schon am Ortsausgang, war klein und ohne architektonische Besonderheiten. Auffallend waren eigentlich nur zwei größere Häuser an der Hauptstraße, die, den blinden Fenstern nach zu urteilen, ebenfalls verlassen waren. An der Fassade des einen entzifferte er die verblasste Inschrift „Hotel zur Post“, an dem anderen stand nichts, aber er vermutete, dass es früher ebenfalls ein Hotel oder ein Gasthaus gewesen war, da es der „Post“ sehr ähnlich war. Das Dorf bot nicht mehr und wegen der nassen Wege verzichtete er auf einen Abstecher zu den nahen Wiesen. Er kehrte um, zu dem länglichen, ellipsenförmigen Platz, der mit dem imposanten Hotel und dem archaischen Stelenbrunnen eindeutig den Mittelpunkt des Ortes bildet und zugleich das Interessanteste war, was es hier gab. Der Platz war an drei Seiten bebaut, zum Tal hin jedoch offen. Gegenüber dieser offenen Flanke stand das „Grand Hotel“, an einer der Schmalseiten ein schmuckloser Zweckbau, vermutlich das Rathaus, denn an dem Schild neben der Eingangstür waren die Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung verzeichnet. Das Gebäude auf der anderen Seite konnte nur die Schule sein, vielleicht mit integriertem Kindergarten, den bunt beklebten und bemalten Fenstern nach zu schließen. Der Brunnen faszinierte ihn, er kam ihm auch hier, als er direkt davor stand, immer noch geheimnisvoll vor. Ein Kreis mächtiger, grob behauener Stelen aus grauem Granit mit unterschiedlicher Höhe gruppierten sich um ein Becken, in dessen Mitte die höchste Stele stand, die wohl fast drei Meter hoch sein mochte. Aus ihrer Spitze entsprang das Wasser, das er schon von seinem Fenster aus gesehen hatte und strömte an den Seiten des Steins hinab in das Becken, das ohne eine weitere, störende Einfassung, von den kleineren Stelen abgesehen, direkt in das Pflaster des Dorfplatzes überging. Ein Monument, das sowohl Kraft und Unvergänglichkeit als auch eine seltsame, archaische Schönheit ausstrahlte. Im Dämmerlicht des nebeligen Abends kam es ihm vor wie ein Symbol aus grauer Vorzeit, wie ein Mahnmal aus einem phantastischen Märchen oder der Thingstätte in einer mystischen Geschichte. Die Stelen, die sich gegen den etwas helleren Himmel abzeichneten, waren mysteriös und bedrohlich. Das Ganze hätte, so ging es ihm durch den Kopf, eine Hinrichtungsstätte sein können, eine Ansammlung von Galgen, doch zugleich war alles sehr harmonisch und ausgewogen, der Brunnen war unbestritten ein sehenswertes Kunstwerk. An der Stele, die dem Hotel am nächsten stand, war eine große Plakette aus Bronze angebracht „Gestiftet von Theobald Gauthart - A.D. 1961“, stand darauf in markanten Lettern. Eine weitere, wesentlich kleinere Plakette entdeckte er, als er kurz darauf wieder auf der Hotelterrasse war. Von hier aus, da war er sich nun sicher, hatte man den schönsten Blick des ganzen Dorfes. Einen Blick auf den Platz und den Brunnen und in das Tal bis zu den Bergen, die irgendow in der nahen Ferne sein mussten. Aber bei diesem Wetter gab es keinen schönsten Blick, es gab gar keinen Blick, nur das nackte, trostlose Grau eines vernebelten Herbsttags im Gebirge und die dunklen, fast schwarzen, urzeitlichen Stelen. Bevor er das anheimelnde Foyer wieder betrat, las er, was auf der zweiten Plakette stand. Sie war ihm bei der Ankunft nicht aufgefallen, weil sie hoch über der Eingangstür angebracht war: „Grand Hotel - Inh. Gebr. Willibald und Theobald Gauthart. Erbaut 1951“

Das „Grand Hotel“

Die Frau, die wieder ihren Platz an der Rezeption eingenommen hatte, schien erfreut zu sein, als er auftauchte, denn sie fragte ihn spontan, ob er zum Aufwärmen eine Tasse Kaffee gebrauchen könne. Gerne, stimmte er dieser unerwarteten Einladung zu, zog seinen nassen Anorak aus und hängte ihn zum Trocknen auf einen Garderobenständer, eine Art freistehenden Baum mit gebogenen Hörnern aus Holz, der in der Nähe des Kamins stand und wie eine missglückte moderne Plastik aussah. Dann machte er es sich in einem der schweren Ledersessel bequem, streckte die Beine, wenig gentlemanlike, weit von sich. Er fühlte sich wohl und bedauerte nur, dass in dem Kamin kein Feuer brannte, weniger wegen der Wärme als vielmehr wegen der Romantik, die ein Kaminfeuer zu verbreiten pflegt. Aber es blieb ihm ja die Phantasie, um sich vorzustellen, wie gemütlich es erst dann hier wäre.

Nach kurzer Zeit kam die junge Frau mit einem Tablett aus dem Durchgang neben der Treppe und stellte es auf die dunkle Tischplatte. Es war nicht nur eine Tasse Kaffee, es war eine ganze Kaffeetafel, die sie brachte; zwei Kännchen aus schwerem Hotelsilber, zwei Porzellantassen mit der vergoldeten Aufschrift „Grand Hotel“, eine große Zuckerdose aus Porzellan mit einem dezenten Blümchenmuster und einen Teller mit Keksen. Sie entschuldigte sich für das Gebäck, weil es aus der Tüte stammten und nicht, „wie früher von unserem Chefkoch, der auch ein guter Konditor ist, hergestellt worden war“. Die Kekse störten ihn überhaupt nicht. Er wunderte sich nur über die schlichte Plastikkanne mit heißer Milch, die neben dem exquisiten Geschirr sehr prosaisch wirkte.

„Sie gestatten, dass ich mich zu Ihnen setze?“, begann sie die Unterhaltung. „Ich habe selten die Möglichkeit mit jemandem bei einer Tasse Kaffee zu plaudern.“ Dann war sie bei dem Thema, mit dem viele Unterhaltungen beginnen. „Es ist schade, dass Sie ausgerechnet bei diesem scheußlichen Wetter in unserer schönen Gegend sein müssen. Sie sollten mal im Sommer kommen und sich auf unsere Terrasse setzen und den weiten Blick genießen. Von hier aus kann man bei schönem Wetter die Berge voll genießen.“ Er beeilte sich, ihr zu versichern, dass nur die letzten zwei Stunden schlimm gewesen seien, dass er jedoch zuvor von der Landschaft begeistert war und fuhr fort, von den Wolkenbergen und den Nebelfetzen zu schwärmen und von den Sonnenstrahlen, die ab und zu den Weg durch die Wolken fanden und ein „absolut irres, malerisches Bild in diese phantastische Landschaft zauberten“. Ganz entgegen seiner eher nüchternen Art, war er bei der Beschreibung seiner Eindrücke richtiggehend lyrisch geworden, aber das Gespräch hielt sich dennoch nicht lange beim Wetter auf und auch er fand keine Gelegenheit mehr zu schwelgen, denn in der Folge verwandelte es sich mehr oder weniger in einen reinen Monolog, weil nur noch die Frau redete und redete und kein Ende fand. Sie erläuterte ihm die Besonderheiten des Ortes, erzählte ihm die Geschichte des Hotels und gab ihm schließlich sogar Einblick in das Leben ihrer Familie und ihr eigenes. Es war offensichtlich, dass sie die Chance, ein williges, zuhörbereites Opfer für ihren Mitteilungsdrang gefunden zu haben, nicht ungenutzt verstreichen lassen wollte. Er glaubte im Laufe der Zeit auch den Grund für ihr Verhalten zu verstehen. Es fiel ihr wohl sehr schwer, zu akzeptieren, dass sich ihr Leben demnächst deutlich ändern würde und sie war ganz offensichtlich froh, für die letzten Stunden in ihrem Hotel noch Gesellschaft gefunden zu haben, jemanden, der nichts weiter tat, als nur da sein, Kaffee zu trinken, an den trockenen Keksen zu knabbern und vor allem zuzuhören, interessiert und aufmerksam zuzuhören.

„Als Sie eintraten, habe ich gemerkt, wie erstaunt Sie waren. Erstaunt, auf ein solches Hotel in einem kleinen, abgelegenen Ort wie diesem zu treffen. Sie sind nicht der erste, der sich wundert. Wenn es Sie interessiert, erzähle ich Ihnen kurz, wie es dazu kam, dass hier, in dieser Gott verlassenen Gegend ein „Grand Hotel“ steht. Es ist auch für mich ganz gut, dass ich mich heute, am letzten Tag seines Betriebs, an einige Höhepunkte erinnere, schließlich habe ich hier praktisch mein ganzes Leben verbracht und ich hänge schon etwas an diesem alten Kasten, das können Sie mir glauben.“

„Viele Jahre lang war das „Grand Hotel“ eine wahre Goldgrube. Reisende auf dem Weg in den Süden stiegen hier zu allen Jahreszeiten ab. Manche aßen nur, andere übernachteten. Damals war Reisen noch ein gewisser Selbstzweck. Viele Gäste legten Wert auf gepflegten Komfort und gute Küche und waren bereit, dafür angemessen zu bezahlen. Hinzu kamen Leute, die uns wegen der Sommerfrische, wie man damals sagte, aufsuchten. Es gab viele, die nur wegen unseres gediegenen, gehobenen Standards Jahr für Jahr wieder kamen. Die Qualität der Küche hatte sich herumgesprochen und der Service war eins A und sie kamen natürlich auch wegen der Lage. Wie schon gesagt, sie sollten im Sommer vorbei schauen. Die Möglichkeit, mit diesen Fremden, die Geld hatten und Geld ausgeben wollten auch Geld zu verdienen, hatte schon der Vater meines Großonkels erkannt. Warten Sie mal, das war dann mein Urgroßonkel, gibt es den Begriff überhaupt? Nein, Sie verwirren mich, der war ja auch mein Urgroßvater. Egal jedenfalls hatte dieser Mensch mit dem altertümlichen Namen Thaddäus Gauthart schon in den zwanziger Jahren einen Gasthof neben seiner Landwirtschaft eingerichtet, das „Gasthaus zur Sonne“. Aber auf die Idee mit gepflegter, sehr gepflegter Hotellerie und Gastronomie Geld zu verdienen, viel Geld zu verdienen, kam erst mein Onkel Theo. Ich nenne ihn Onkel, obwohl er mein Großonkel ist, aber er ist auch mein Patenonkel. Er war es, der das alte „Gasthaus zur Sonne“ nach nur dreißig Jahren abreißen ließ und am selben Platz das neue, pompöse „Grand Hotel“ errichtete. Man erklärte ihn damals für verrückt, so etwas in diesem kleinen Dorf zu wagen. Er sei größenwahnsinnig und ein Geldverschwender. Aber seine Rechnung ging auf. Er besaß schon nach kurzer Zeit ein florierendes Spitzenhotel, das einzige weit und breit und er tat alles, um sich einen guten Ruf zu erwerben und zu erhalten. Der Name „Grand Hotel“ war Teil seines Plans. So, und nur so, sollte es heißen. Nicht „zur Sonne“, nicht „Alpenrose“ oder „Bellevue“, nein „Grand Hotel“ musste es heißen. Schon allein der Name war Programm.“

„Doch irgendwann änderten sich die Gewohnheiten und die Ansprüche der Leute. Sie fanden andere Reiseziele, buchten Pauschalurlaube und wenn sie in den Süden fuhren, wollten sie vor allem rasch dort ankommen und nicht gemütlich dorthin reisen. Die meisten ließen das „Grand Hotel“ links liegen, ohne anzuhalten, weder um zu essen noch gar um hier zu übernachten. Allenfalls lockte sie unsere schöne Terrasse und sie verbrachten eine halbe Stunde mit einer Tasse Kaffee oder einem Glas Schorle. So prosaisch wie dies klingt, war es auch. Wenn sie ihre Reise nicht an einem Tag schafften, suchten sie sich lieber eine billige, preiswerte Unterkunft und opulente Mahlzeiten nahmen sie lieber an ihren Urlaubsorten ein. Statt Individualismus nun Massentourismus, aber ohne Profit für uns. Doch es kam noch schlimmer. Vor etwa fünfzehn Jahren wurde die neue Straße fertig, die Schnellstraße, fast schon eine Autobahn, die mit dem Straßentunnel, den kennen Sie doch. Die Folge war, dass nun in jeder Saison Tausende von Autos an unserem Dorf vorbeigeschleust wurden. Statt durch die herrliche Berglandschaft zu fahren, quälten sie sich durch den Tunnel, in der Hochsaison im Schneckentempo. Für mich ist es, ehrlich gesagt, eine grauenhafte Vorstellung, sich im Stau seinem Ziel zu nähern, statt die Berge in Ruhe zu genießen. Aber wenn es die Schnellstraße nicht gäbe und alle hier vorbei kämen, wäre uns das natürlich auch nicht recht, dann hätten wir den permanent Stau vor der Haustür und die Abgase würden Asthma verursachen. Eigentlich ist es für das Dorf besser, so wie es ist, nur ist es leider auch so, dass mit den fehlenden Touristen auch die Einnahmen fehlen. Aber, was hilft alles Klagen. Das Dorf ist seit dieser Zeit vom Transitverkehr abgeschnitten und es verlor in kürzester Zeit seine Bedeutung als Etappenziel. Und auch eine Sommerfrische ohne Schnick-schnack wollten immer weniger. Auch der Wintersport, der andern Orts die Kohle bringt, hatte uns nicht geholfen, weil er hier noch nie eine Rolle gespielt hat. Die geografischen Gegebenheiten seien nicht optimal, sagen die in der Stadt, die es wissen müssen oder einfacher gesagt, es gibt hier keine Pisten und keine Lifte. Das Dorf verfiel in Tiefschlaf. Viele, vor allem junge Leute, zogen weg. Die beiden anderen Hotels und alle Restaurants, bis auf unseres, schlossen und nach und nach folgten auch die Privatunterkünfte diesem üblen Trend.“

„Nur das „Grand Hotel“ war übrig geblieben. Es war geblieben, weil sein Besitzer, mein Großonkel, sich standhaft weigerte, sein Lebenswerk aufzugeben. Er hatte in all den fetten Jahren genug Geld angehäuft, um sich den Luxus eines permanenten Verlustbetriebs leisten zu können, man könnte auch sagen, er lebt in seinem eigenen, aufwändigen, sehr teuren Altersheim. Pläne, das Hotel und das Dorf attraktiver zu machen, zum Beispiel einen Freizeitpark zu errichten, haben sich ebenso zerschlagen, wie auch die Idee, ein berühmtes Sternerestaurant hier aufzuziehen. Einen Fresstempel für den sich ein Umweg gelohnt hätte. „Il vaut un détour“, wie es im Guide Michelin ab zwei Sternen heißt. Der Umweg wäre doch zu groß gewesen, die potentielle Kundschaft zu gering und man hätte auch keinen sehr guten Koch gefunden, der es lange in der Bergeinsamkeit ausgehalten hätte. Als sich all diese Träume zerschlugen und die roten Zahlen immer roter wurden, drängten ihn seine Neffen, außer mir seine einzigen näheren Verwandten, das Hotel zu verkaufen. Sie wollten, dass Onkel Theo in ein gutes, gediegenes Seniorenstift zieht, wo er bequem und komfortabel seinen Lebensabend verbringen könnte. Doch Onkel Theo weigerte sich lange standhaft auf diese Vorschläge einzugehen. Er wollte weder sein Lebenswerk aufgeben noch sein privates Altersheim verlassen. Er wohnt seit Gründung des Hotels in einer kleinen Suite in der obersten Etage und nimmt hier seit eh und je seine Mahlzeiten ein. Dieses Leben wollte und wollte er nicht aufgeben. Und noch etwas kam hinzu, etwas das man bei alten Leuten oft findet. Er wollte trotz seines fortgeschrittenen Alters nach wie vor etwas zu sagen haben. Er wollte immer noch aktiv sein und die Belange des Hotels bestimmen und wenn möglich auch die des ganzen Dorfes, wie er es fast sein ganzes Leben lang getan hat.“

„Ganz am Ende waren wir ja nicht. Es kam durchaus noch Kundschaft. Reisende, wie Sie, die es vorzogen, die beschwerliche, aber malerische Passstraße zu nehmen. Mensch, die es genossen, in einem richtig schönen, alten Hotel mit verblichenem Charme und reduziertem Komfort zu übernachten. Und Sommer für Sommer verbrachten immer noch einige wenige Stammkunden, die dem Hotel zum Teil über Jahrzehnten die Treue gehalten hatten, hier ihren gewohnten, ruhigen Urlaub, ihre Sommerfrische. Doch diese Menschen werden durch natürliche Auslese von Jahr zu Jahr spärlicher, sie sterben ganz einfach aus und ihre Kinder und Enkel kämen nie auf die Idee, hier Urlaub zu machen. Außer den Fremden gab es natürlich auch noch die Dorfbewohner, die manchmal am Wochenende zum Essen kamen oder abends ein Glas Bier oder ein Viertel Wein tranken und die auch ihre Familienfeste bei uns feierten. Es gab ja keine Alternative mehr im Ort, leider auch nicht mehr viele Familienfeste. An Wochenenden kamen regelmäßig Leute aus der Umgebung, aus der Stadt und manche sogar von weiter her, um hier gut zu essen. Unsere Gastronomie war immer noch berühmt, bis zum Schluss und manche machten den Umweg oder nahmen eine länger Anfahrt in Kauf, aber es waren leider nicht viele, viel zu wenige, um den Betrieb rentabel zu machen. Ach ja, von den einsamen Höhepunkten in den letzten Jahren muss ich Ihnen auch erzählen, von den Filmaufnahmen und von den Chinesen. „Das Hotel mit seiner nostalgischen Kulisse, seiner antiquierten, stilechten Einrichtung, seinem verblichenen Charme und seiner schönen, beherrschenden Lage“, so wurde es vor Jahren einmal in einem Zeitungsartikel gerühmt, diente mehreren Spielfilmen und Fernsehserien als perfekte Kulisse. Dann herrschte hier zwei, drei Wochen lang volles Leben, Jubel, Trubel, Heiterkeit, Völlerei und Sauferei, ja durchaus auch Hurerei, bei diesem Völkchen ist das wohl normal. Die Chinesen haben uns dagegen erst ganz kürzlich entdeckt. Ein Bus mit Chinesen, fast nur ältere Ehepaare, hatte sich angekündigt und sie blieben eine ganze Woche. Sie hatten sich gut vorbereitet, denn sie brachten alles mit, was sie für ihre Mahlzeiten brauchten einschließlich eines Kochs. Das hat unserem Koch natürlich gar nicht gefallen, aber es war so mit der Agentur abgesprochen und sie haben für die Küche Miete bezahlt. Sie müssen sich hier sehr wohl gefühlt haben, die Chinesen, man hat ja nichts verstanden, was sie so miteinander geredet haben, aber sie haben dauernd gelacht und gemeinsame Turnübungen veranstaltet. Sie kennen doch Tai Chi? So etwas in dieser Art. Sie haben sich zum Beispiel auf die Wiesen im Park gelegt oder auf die von den Bauern in der Nachbarschaft. Dann lagen sie oft stundenlang im Gras, regungslos, umgeben von Kühen und haben sich von der Sonne braten lassen. Ganz plötzlich sind sie dann aufgesprungen und haben gejubelt und gekreischt und die Arme hoch geworfen, wie Teenies bei einem Popkonzert. Haben Sie schon mal ausgeflippte, kreischende ältere Chinesen gesehen? Ein unvergesslicher Anblick. Der Manager der Gruppe, der Reiseleiter, ein gewisser Mister Wong, war sehr begeistert und hat hoch und heilig versprochen, wieder zu kommen, mit neuen Chinesen. Und wissen Sie, was er zum Abschied gesagt hat, halb im Scherz, halb im Ernst? „Es gibt eins Komma drei Milliarden Chinesen, one thousand and three hundred millions, just in China“ ,so hat er es wörtlich gesagt und die haben mehr und mehr Geld zur Verfügung, Kapitalismus pur unter dem Deckmantel des Kommunismus und die fangen jetzt an, ihre Reiselust zu entdecken und wenn sie alle in dieses herrliche Hotel kämen, hätten wir ausgesorgt für unsere nächsten Tausend Leben. Ich habe natürlich gelacht über den Scherz, aber ein bisschen Wahrheit ist da schon dran, die Erschließung der klassischen Touristenmärkte für neue Kunden, meine ich.“

„Nicht zu vergessen auch die Kunstwochen. Zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, haben sich hier Kunstinteressierte getroffen, renommierte Galleristen, Sammler, Käufer und immer dabei ein paar Künstler. Es gab Ausstellungen und Auktionen, einige hoffnungsvolle Nachwuchstalente wurden vorgestellt, ihre Werke besprochen und einer von ihnen wurde von einer ad-hoc Jury ausgeguckt und bekam einen Förderpreis, den „Prix Theobald Gauthart“. Raten Sie mal, wer den gestiftet hat. Alle, die kamen, konnten entweder auf Aufmerksamkeit oder auf gute Geschäfte hoffen. Eine Einladung zu den Kunstwochen in das „Grand Hotel“ waren eine gute Empfehlung, ja geradezu eine Ehre. Nicht jeder, der gerne gekommen wäre, durfte auch kommen. Die Auswahl war streng, die Plätze limitiert. Die Presse war übrigens nie anwesend, keine Zeitungen, Zeitschriften oder das Fernsehen, wir hielten die bewusst außen vor, denn die Auserwählten, die hierher kamen, sollten Zeit und Muße haben und sich voll und ganz der Kunst oder ihren Geschäften widmen und nicht durch public relations und unsinnige Fragen abgelenkt oder gestört werden. Es waren die Kenner der Szene, die keine zusätzliche Öffentlichkeit suchten und ein paar schöne Tage in einer schönen Umgebung verbringen wollten. Und die, die hier waren, konnten für ihre hohen Eintrittskosten alle Annehmlichkeiten eines guten Hotelbetriebs genießen. Die Nostalgie und die Abgeschiedenheit haben sie hingenommen, vielleicht sogar gesucht. Es war für sie eine Art von Klausur, so etwas wie Exerzizien, Kunstexerzizien. Sie waren gezwungen, sich auf die Kunstwerke zu konzentrieren und konnten Kontakte knüpfen und pflegen und ihren Geschäften nachgehen. Sie waren unter sich, trafen sich en famille und lernten trotzdem dazu, neue Künstler, neue Kunst, neue Vertriebswege. Das fanden sie gut, auch weil ihr normaler Alltag voller Hektik und ohne einen Hauch von Muße ist. Es waren auch für uns immer spannende Tage, weil man Leute kennen lernte, denen man sonst nie begegnet wäre und nicht zuletzt, weil die Kunstwochen uns recht ansehnliche Einnamen brachten.“

„Aber wenn sie weg waren, die Sommerfrischler, die Filmfuzzies, die Schlitzaugen und die Kunst-schicki-micki, ging der Dornröschenschlaf unverändert weiter. Von einigen wenigen Feriengästen, gelegentlichen Kaffeetrinkern und noch weniger Feinschmeckern kann kein Hotel leben, selbst dann nicht, wenn sporadische Events etwas Geld in die Kasse spülen. Diese Mischung reicht nicht aus, um auch nur ein einfaches Hotel oder ein null-acht-fünfzehn Restaurant kostendeckend zu betreiben. Und unser Anspruch an Qualität war hoch, sehr hoch. Wir hatten ein Motto und das hieß „Das beste für den Gast!“ Qualität in Küche und Bett hatte bei uns einen hohen Stellenwert und dieses Niveau wurde all die Jahre gehalten, obwohl es manchmal aussichtslos und abwegig erschien. „Lieber kein Hotel, als eins mit schlechter Qualität“, sagte mein Großonkel und aufgeben wollte er diesen Anspruch selbst dann nicht, als es immer teurer und schwieriger wurde, die Standards zu halten. Er ist prinzipientreu, mein Onkel Theo, oder anders gesagt, er ist ein sturer Bock und er wollte weder seine Prinzipien noch sein gewohntes Leben der Realität anpassen. Wenn er auf die maßlose Geldverschwendung angesprochen wurde, auf das schwarze Loch mit Namen „Grand Hotel“, das alles um sich herum verschlingt, war sein wichtigstes Argument: „Was soll ich mit dem ganzen Geld? Auf meine letzte Reise kann ich es doch nicht mitnehmen und im Jenseits kann ich mir nichts kaufen. Also gebe ich es lieber aus, so lange ich lebe und ich noch etwas davon habe.“

Die unermüdliche Erzählerin hielt inne, schenkte Kaffee nach, fragte, ob ihm die Plätzchen schmeckten und bedauerte noch einmal, dass sie leider keinen frischen Kuchen mehr im Haus hätten. Als er nachdrücklich versicherte, dass ihm das rein gar nichts ausmache, lächelte sie schüchtern und fügte hinzu, „Ich hoffe, ich ermüde Sie nicht mit meinem Gerede.“ Wieder schüttelte er den Kopf und sie kam zu ihrem nächsten Thema, dem Personal in diesem seltsamen Hotel, Personal, das es kaum noch gab. „Personal hatten wir in den letzten Jahren noch weniger als Gäste. Zum Bedienen im Normalbetrieb ist nur ein alter Ober angestellt, der hier beschäftigt ist, seit ich denken kann. Die Köche wechselten dafür öfters, weil es kaum einer länger als eine Saison aushielt. Der aktuelle Küchenmeister ist ein Italiener, Antonio, der mit fünf Jahren den Rekord hält. Dann gibt es noch ein Faktotum, besser gesagt gab es, denn er arbeitet nicht mehr für uns, der Vogel-Grafner, André Grafner heißt er, aber alle nennen ihn Vogel-Grafner, der Besitzer des längst in Pleite gegangenen lokalen Taxi- und Fuhrgeschäfts „Grafner Reisen“. Er war für die Haustechnik und für Reparaturen zuständig, eine Art Hausmeister, wenn Sie so wollen, aber nicht nur das, er war unsere Fahrbereitschaft, unser Transportservice. Mit seinem alten VW-Bus, einem richtig schönen, gelb-roten VW-Bully, machte er Besorgungen, fuhr zum Großmarkt in die Stadt oder zu den Bauern in der Umgebung. Wenn es erforderlich war, holte der Vogel-Grafner auch Gäste vom nächsten Bahnhof ab, der ein ganzes Stück weit weg ist. Die Sommerfrischler waren oft sehr anspruchsvolle Individualisten, manche schon nahe am Scheintod und viele ohne eigenes Auto. Sie waren es gewohnt, vom Bahnhof abgeholt und auch wieder dorthin gebracht zu werden. Sie hätten sonst auch kaum eine Möglichkeit gehabt, zu uns zu kommen. Die Busverbindung in die Stadt kann man vergessen, so selten wie der Bus fährt. Und ein normales Taxi ist teuer. Geld genug hatten sie vielleicht, diese Gäste, aber ihre Gewohnheiten wollten sie nicht ändern. Es waren Menschen, wie mein Großonkel. Wie der Herr, so's Gscherr, wobei in diesem Fall das Geschirr die Gäste sind. Ich will mich aber über ihren Charakter nicht beklagen, das war im Grunde genommen ja auch ganz gut, denn sonst wären sie nicht so ausdauernd hierher gekommen und dann wären wohl gar keine Urlauber mehr gekommen, die ein paar Tage hier verbrachten. Seit der Vogel-Grafner nicht mehr für uns arbeitet, er ist krank, müssen mein Onkel und ich diese Fahrten machen oder Antonio, der Koch, und für die Reparaturen muss immer ein Handwerker aus der Stadt kommen. Das ist umständlich, zeitraubend, teuer, aber die einzige Möglichkeit. Sie werden ja selbst wissen, wie das so ist mit den Handwerkern. Für alle sonstigen Arbeiten im Hotel hatten wir Dorfbewohner eingestellt, vor allem Frauen auf Teilzeit oder auch nur auf Stundenbasis. Sie arbeiteten als Zimmermädchen, als Wirtschafterin oder Küchenhilfe und kamen je nach Bedarf zum Putzen und Waschen und um all den Kram zu erledigen, der hier anfällt. Wenn sich für die Sommermonate die Stammkundschaft ankündige oder in der Zeit der Filmaufnahmen, stellten wir auch schon mal Zeitarbeitskräfte von auswärts ein und beauftragten eine Wäscherei und wenn es sein musste, sogar einen Cateringservice für die Verköstigung.“

Sie selbst manage den Empfang, fuhr die Frau nahtlos, ohne Unterbrechung fort, erledige alle Büroarbeiten und Bankgeschäfte, mache die Abrechnungen und Bestellungen, zahle die Gehälter und Löhne aus, halte Kontakt mit den Behörden und sei für die Steuererklärung zuständig. Das höre sich nach viel Arbeit an, was sie da zu tun habe, sie korrigierte sich, „was ich da zu tun hatte, denn das fällt nun alles weg“. Aber in den letzten Jahren sei immer weniger Arbeit angefallen. Wenn weniger Gäste kämen, gäbe es logischerweise auch weniger Arbeit, nur die Kosten hielten sich leider nicht an diese einfache Regel, dozierte sie. Die Hotelarbeit sei ja durchaus interessant, obwohl es nie unbedingt ihr Wunsch gewesen sei, dauernd hier zu leben, aber das Schicksal habe es eben so gerichtet. Das Leben in den Bergen und in einem Hotel habe auch Vorteile. Keine Miete, keine Ausgaben für Essen und vor allem habe sie als Managerin ziemlich viel Freiheiten gehabt. Sie sei praktisch im Rahmen der ihr übertragenen Aufgaben - er wunderte sich über die etwas geschwollene Ausdrucksweise, in die sie von Zeit zu Zeit verfiel - ihr eigener Chef gewesen. Obwohl sie ja noch nicht einmal eine Fachausbildung habe, alles sei angelernt, alles selbst erarbeitet. Dann kam sie geradezu ins Schwelgen und meinte, wenn auch mit leichtem Sarkasmus in der Stimme, dass die Zeit, die sie hier verbringe, ja eine Art von Urlaub sei, für den sie statt zu bezahlen, sogar noch Geld bekomme. Alles wäre bestens gewesen, wenn es neben der Einsamkeit, die schon arg sei, hier, in der Ödnis, nicht das Problem mit der schlechten Auslastung in den letzten Jahren gegeben habe. Die ständige Unsicherheit ob und wie lange es weiter gehen würde, sei nervig gewesen, nicht nur für sie, aber das sei ja nun vorbei. Gott sei Dank.