4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

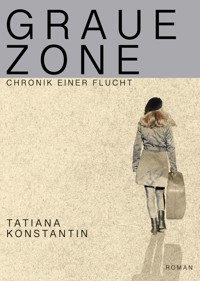

Eine Flucht hört nicht auf, wenn der Betroffene sein geographisches Ziel erreicht hat – in diesem Moment fängt sie erst richtig an. Die alte Stabilität ist verloren, neue noch nicht da. Man gerät in eine graue Zone, in der Gesetze nur bedingt funktionieren, in der man rechtlos und wehrlos ist. Und schon kreisen um einen Erschöpften die Wölfe. Auf so einen trifft Jelena, die kurz vor der Abschiebung aus Deutschland steht, einen Tag vor Heiligabend 1997. Sieben Jahre hat ihr Asylverfahren gedauert, nun ist es aus und vorbei. Der charismatische Geschäftsmann entflammt für die zarte, traurige Russin und macht ihr aus dem Nichts einen Heiratsantrag – von da an will er ihr Beschützer sein. Jelena ist bezaubert und gibt Erich das Jawort. Verheiratet merkt Jelena doch bald, dass sie eine Unfreiheit gegen eine andere getauscht hat. Dass sie für Erich lediglich ein geduldiges Arbeitstier und ein Instrument für seine Machenschaften ist. Respektlosigkeit, Demütigungen, demonstrativer Ehebruch gehören inzwischen zum Alltag. Jelena beginnt sich dieser dunklen Macht zu widersetzen, jedoch unterschätzt sie ihren Gegner…

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Tatiana Konstantin

Graue Zone

Chronik einer Flucht

RomanInhaltsverzeichnis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Danksagung

Impressum

1

Der Weg sollte nicht enden. Nicht aufhören sich weiter bergauf, bergab durch den Odenwald zu winden. Und sie würde durch die bleiche, magere Winterlandschaft immer weiter fahren – trotz Müdigkeit, Kopfschmerzen und anbrechender Nacht. Bloß nicht im Haus auf dem Berg ankommen!

Sie wusste, dass sie sich das Unmögliche wünscht, und hoffte es trotzdem. Schon komisch. Allerdings eine Chance hatte sie noch - wenn Erich aus dem Haus wäre, zu einem seiner nächtlichen Termine. Herr, lass doch ein Wunder geschehen!

Zum Wunder hatte sie ein gutes Verhältnis. Wusste, wie sie eins heraufbeschwören kann. Ihr Leben lang übte sie es aus, und die Erfolgsquote war gar nicht schlecht - wenn auch nicht hundertprozentig. Aber Niederlagen nahm sie gelassen, sie gehörten zum Spiel.

Über die Wunderformel stolperte Jelena, als sie fünf war. Sie träumte damals von einem grünen Apfel. In jenen Zeiten war es nicht üblich, dass eine prächtig gefüllte Obstschale rund um die Uhr auf dem Tisch stand und die Kinder sich davon bedienten. Obst kaufte man eher zu besonderen Anlässen: für die Gäste, zum Marmelade Kochen oder um ein krankes Kind aufzupäppeln. Und sie war krank gewesen: irgendeine Hustengeschichte.

Ihre Mutter kaufte deswegen ein Dutzend Äpfel: grün, steinhart, sauer. Hätte Jelenas Mutter eine Wahl gehabt, hätte sie bestimmt eine andere Apfelsorte genommen, etwas mit roten Bäckchen. Aber im Dorfladen gab es nur diese. Also sollten grüne Äpfel Jelenas schnelle Genesung bewirken und das taten sie auch. Aber danach kam die Sehnsucht - als Nebenwirkung. Die Sehnsucht nach einem grünen Apfel.

Zwei Tage lang trug das Kind sie in sich. Am dritten Tag schickte es die Mutter Brot holen. Die aufgepäppelte Jelena nahm Mutters Einkaufstasche und marschierte los. Als sie durch den Kiefernhain lief, fiel ihr etwas ein. Sie hielt inne. Dort, wo der Pfad sich gabelte, hielt sie inne und schaute sich um.

Der Wind pfiff. Monoton schaukelten die Kiefern. An ihnen flatterten seidige Fetzen junger Baumrinde - wie gefangene Schmetterlinge. Die Luft roch nach Harz. Ein perfekter Ort und ein perfekter Augenblick für ein Wunder.

Langsam öffnete Jelena die Tasche. Ihr Herz klopfte sehr schnell. Sie wusste, dass eine Naht am schwarzen Futter aufgegangen war. Sie zögerte ein Weilchen, steckte dann doch die rechte Hand in das Loch und holte einen Apfel heraus: grün, steinhart, sauer! Jelena sah den Apfel ungläubig an und biss ein Stück ab. Herrlich!

In diesem Augenblick nahm die Wunderformel in ihrem Kopf klare Umrisse an. Die erste Bedingung war der Traum vom Wunder – je stärker, desto besser. Die zweite unentbehrliche Voraussetzung lautete knapp: der richtige Ort, die richtige Zeit. Entscheidend aber war die dritte Komponente: Dem schlummernden Wunder sollte man helfen ans Licht zu gelangen. Ein Impuls, ein Klaps, ein Anklopfen an der Eierschale und schon setzt sich das Wunder in Bewegung! Damals reichte es, dass Jelena die Innereien einer Einkaufstasche inspiziert hatte.

Sie nahm die Abfahrt nach Kaltenbach. Rechts an der Straße lag das Tal: eine verblasste Wiese, durch die ein Bach schlängelte. Da weideten gelegentlich Pferde.

Links von der Straße lag der Berg. Schwarze Felsen, chaotisch übereinander gewürfelt. An die Felswand klammerten sich kleinwüchsige zähe Eichen. Sie konnten sich eine üppige Krone und einen mächtigen Stamm nicht leisten.

Jelena passierte die Stelle, wo die Felswand direkt über der Straße herausragt. Auf ihrer Kante standen junge Tannen , die in ihren ausgestellten weiten Röcken den Bäuerinnen an einem Feiertag ähnelten. Mit Neugier spähten sie auf die Straße herunter.

An der Strecke kannte sie jeden Baum und jeden Stein. Seit sechs Jahren fuhr sie sie täglich zur Arbeit in die Stadt. In dieser Woche aber war sie in der Stadt geblieben und hatte bei ihrer Tochter übernachtet – in der Hoffnung, sie könne in Ruhe nachdenken, eine Pause einlegen. Was sich jedoch als Illusion erwies.

Die Bedrohung war da, unsichtbar, aber gewichtig. Sie schlich hinter Jelena her, wobei die Uhrzeit, der Ort und die Entfernung von Kaltenbach keine Rolle spielten. Sie ließ sich nicht in Worte fassen, war bloß ein Bauchgefühl. Aber der Bauch irrte sich nie.

Sie sah das Ortsschild: Kaltenbach. Dein Zuhause, hatte Erich vor sechs Jahren gesagt, der sicherste Ort der Welt.

Der Brummer wurde lauter und langsamer, als er den Berg hinauf fuhr. Mit seinen 43 PS gab er sein Bestes, und Jelena wusste seinen Fleiß zu schätzen. Als sie ganz oben auf dem Schwertweg ankam, bog sie in die Parkbucht ein, in der schon Erichs Geländewagen stand, und stellte den Motor ab. Also, Erich war nicht fort. Na gut, kein Wunder heute!

Dann blieb sie im Auto sitzen. Wie jedes Mal in den letzten zwei Monaten. Vor der schwarzen Pyramide des Hauses mit all seinen Balkonen, Wintergärten, Wendeltreppen, Terrassen und unterirdischen Labyrinthen saß sie im Brummer. Im Rettungsboot. In einer Walnußschale auf den Wellen des Ozeans.

Sie begann zu frieren. Der Winter gab nicht auf. Letzter schmutziger Schnee lag noch am Zaun und unter den Tannenbäumen. Auf der Weinrebe wippte eine Krähe. Sie blickte Jelena missbilligend an. Sie fand es dumm, im Auto zu sitzen, während man in das behagliche Innere des Hauses gehen könnte. Ausgesprochen dumm!

Aus dem Haus hörte Jelena Hundegebell. Henry. Er hatte den Brummer gehört und fragte sich nun, wo Jelena steckt. Henry konnte eins und eins zusammenzählen.

Die Krähe legte den Kopf schief und warf Jelena einen triumphierenden Blick zu:

„Na bitte schön! Sind Sie jetzt zufrieden?“

Von wegen! Jelena verließ das Auto und ging zur Treppe, die auf die Terrasse führte. Vor der Treppe hing ein Warnschild „Attention! Chien mechant!“ - Vorsicht! Bissiger Hund! Warum diese Warnung in französischer Sprache verfasst worden war, ließ sich nicht erklären. Kaltenbach lag mitten im Odenwald, und Maurer, die den Ort bevölkerten, sprachen eine andere Sprache. Auch der Name des Hausbesitzers, den man auf einem anderem Schild erblickte, deutete nicht unbedingt auf eine französische Herkunft hin: Erich Rothfeld. Es hatte aber keinen Sinn, darüber zu rätseln. Jelena betrat eine Welt, die aus unzähligen Rätseln bestand, Rätseln ohne Lösung.

Die tägliche Empfangszeremonie, die ihr bevorstand, hatte einen konstanten Ablauf. Zuerst war Henry an der Reihe. Er stürmte auf Jelena los, eine Lawine aus Liebe, Freude und Ungeduld. Jelena wehrte sich, lachte und versuchte, den zappelnden Henry zu beschwichtigen. Zwei tobende Kinder, die sich ohne Worte verstehen.

Nachdem Henry sich beruhigte, kam Erich auf sie zu. Da war Schluss mit echt. Erich spielte eine sorgfältig einstudierte Szene mit dem Titel „Bilderbuch-Ehemann“. Seit dem Ausbruch des Kalten Krieges vor zwei Monaten wurde sie fünfmal pro Woche aufgeführt – mit akribischer Genauigkeit, immer gleich.

Er umarmte Jelena. Sehr langsam. Dabei schloss er die Augen und verweilte so eine Minute. Oder zwei. Was sein Gesichtsausdruck bedeutete, konnte sie nur raten. Sehnsucht? Zärtlichkeit? Entzücken? Alles zusammen? Dramatisch wirkte es auf jeden Fall. Reglos stand sie da, die Lippen zusammengepresst und wartete, bis er fertig war. Danach half ihr Erich aus dem Mantel, sie dankte und ging die Treppe hoch mit Henry auf den Fersen.

Auch heute spielte es sich nicht anders ab. Als sie die Tür öffnete, stürzte Henry auf sie zu. Ihr fehlte aber die Kraft, mit ihm zu toben. Sie hatte Migräne und konnte nicht mal laut sprechen.

„Aus, Henry! Aus!“

Beleidigt legte sich Henry in die Ecke, Kopf auf die überkreuzten Pfoten.

In der Bürotür zeigte sich Erich, roter Rollkragenpullover, schnurrende Stimme. Auf diese Stimme wäre jede Katze neidisch.

„Mein Schatz!“

Es hörte sich so an, als ob am Ende des Satzes eine Menge Ausrufezeichen aufgereiht wurden. Bis in die Unendlichkeit.

„Guten Abend, Erich!“

Weiter folgte die obligatorische Umarmung. Sie kam Jelena wie eine Ewigkeit vor. In ihrer linken Schläfe pochte Schmerz. Jetzt wünschte sie sich nur eine Tasse Tee und ein warmes Bett. Als ihr der Mantel abgenommen wurde, warf sie einen Blick auf Henry. Jetzt konnte sie wieder lächeln.

„Gehen wir?“

Henry sprang auf. Seine schlechte Laune verflog spurlos.

Im Nähzimmer blieb sie abrupt stehen. Kalt! Nicht mehr als fünfzehn Grad, eher weniger. Sie hatte schon mit Strafmaßnahmen gerechnet. Wusste aber nicht, was Ihrem Mann dieses Mal einfällt. Sie drehte die auf Null gestellte Heizung auf, wohlwissend, dass der Raum erst morgen warm wird. Sie ärgerte sich nicht einmal. Das hier überraschte sie nicht. Direkte Konfrontation wusste Erich zu vermeiden und tarnte eine Strafmaßnahme als Sparmaßnahme. Oder umgekehrt. Kapitulieren wollte sie trotzdem nicht und ging ins Büro:

„Erich, wo ist mein Luftheizer?“

„Bei Rosa Lie.“

Rosa Lie war eine Mieterin im Haus, um deren Wohlergehen der Hausherr sehr bemüht war.

„ Bitte hol ihn.“

„Aber Rosa Lie friert auch!“

„Das ist aber MEIN Luftheizer!“

Dagegen konnte Erich nicht an. Den Luftheizer, fünf Euro wert, hatte er Jelena letzte Weihnachten geschenkt. Er machte gern praktische Geschenke. Sie hießen Damit-unser-Zuhause-schön-ist.

„Hast du bei Rosa Lie auch die Heizung ausgeschaltet?“

„Nein. Nur bei dir. Du warst doch nicht da. Und wir müssen sparen, du weißt...“

Natürlich! Sie müssen sparen - um den nächsten Turm auf das Dach des Hauses zu setzen. Oder um den Weinkeller, der sich im ausgehöhlten Berg unter dem Haus befand, zu erweitern. Damit mehr als zweitausend Flaschen hineinpassen. Die Größe des Berges erlaubte es schließlich.

Das hätte sie Erich sagen können. Vielleicht auch, dass sie seine Frau ist und dass sie im ungeheizten Zimmer friert. Einfache Worte sind die mächtigsten. Aber ihre Worte erreichten Erich nicht mehr. Sie hatte es oft versucht und irgendwann aufgegeben. Dabei hätte sie alles zurück haben können – durch eine einzige Unterschrift. Ein Dutzend Buchstaben, ein Tropfen Tinte, eine Handbewegung, und sie hätte sie wieder – die Gunst des Gebieters. Aber die Liebe?

Liebe – wenn sie einmal da gewesen war - hatte das Haus auf dem Berg längst verlassen, wie auch Logik, Einsicht und Vernunft. Jelena konnte es im wahrsten Sinne sehen, wie sie das Weite suchten. Wie eine aufgescheuchte Vogelschar.

Sie reduzierte sich auf das Wesentliche:

„Bitte hole meinen Luftheizer!“

„Du kannst doch im Schlafzimmer schlafen. In unserem Ehebett!“

„Vergiss es.“

In der Küche machte sie sich eine Tasse Tee. Henry bekam eine Scheibe Käse, die er fest einkalkuliert hatte. Er schmatzte dankbar und verschluckte sich, als der plötzlich aufgetauchte Erich schrie:

„Du gibst dem Hund guten Käse!“

Henry verschwand unter dem Esstisch.

„Ja, ich gebe dem Hund guten Käse.“

Mit der Tasse in der Hand ging sie ins Bad.

„Du weißt, wir müssen sparen!“

„Gewiss.“

Sie schloss sich im Bad ein. Erich redete draußen vor der Tür. Sie nahm eine Schmerztablette, 600 Milligramm Ibuprofen, das sollte reichen. Langsam trank sie ihren Tee aus, schminkte sich ab und putzte die Zähne. Dabei versuchte sie jede unnötige Bewegung zu vermeiden, denn der Schmerz in der linken Kopfhälfte lauerte bloß darauf.

Im Bad herrschten dunkle Farben und gerade Linien. Erich mochte es solide. Nur der Teppich war hell. Die darauf abgebildete Kreatur, eine Kreuzung zwischen Krake und Vogel, lächelte Jelena schief an.

Sie hörte Erich weggehen, öffnete die Tür und streichelte dem wartenden Henry über den Kopf. Henry seufzte.

Im Nähzimmer summte der Luftheizer – mit rein psychologischem Effekt, denn die Raumtemperatur blieb unverändert. Jelena ging nochmal in die Küche und füllte die Wärmflasche mit heißem Wasser. In ihrem dicksten Schlafanzug kroch sie unter die Schlafdecke.

Das Geheimnis der Wärmflasche hatte sie längst gelüftet. Zuerst musste man sie auf die Füße legen. Wenn die warm wurden, nahm die Wärmflasche den Platz zwischen den Schenkeln ein. Nach einer Weile durfte man sie an den Bauch drücken und die Hände daran halten. In dieser Phase fror man eigentlich nicht mehr. Aber die Wärmflasche war noch heiß, und man konnte sie unter den Rücken oder den Nacken schieben. Das war dann wie Nachtisch.

Diesmal erreichte die Wärmflasche nur die Station „Bauch“, weil die Schmerztablette gewirkt hatte und Jelena einschlief.

Als Henry ihren gleichmäßigen Atem wahrnahm, verließ er seine Matte, die sich nur für ein kurzes Tagesschläfchen eignete. Lautlos kletterte er auf das Lesesofa und streckte sich zwischen weichen Kissen aus.

Zu einem Tag voller Strapazen gehörte ein würdiger Abschluss.

2

Als sie zum ersten Mal im Haus auf dem Berg erschienen war, schneite es. Eine Woche vor Weihnachten schneite es ununterbrochen, und Kaltenbach verwandelte sich in ein Wintermärchen. Dann stieg die Lufttemperatur fast auf Null. Die Schneeflocken verloren ihre Leichtigkeit und schwebten nicht mehr. Sie erreichten die Erde auf dem kürzesten Wege, von A nach B. Unter der Schneeschicht ließen die Tannen ihre Zweige immer tiefer hängen, sodass der Schnee ab und zu herunterrutschte. Der Tag war grau und unterschied sich kaum von der Nacht.

Die Idee, hierher zu kommen, gehörte ihrer Freundin. Nina hatte geschäftlich mit Erich zu tun, und an diesem Abend, ein Tag vor Weihnachten, musste sie mit ihm etwas besprechen. Jelena weigerte sich. Sie vermutete einen Verkuppelungsversuch, und danach war ihr überhaupt nicht. Seit Monaten befand sie sich in einer schwierigen Lebenslage, einer Sackgasse. Ein Mann käme zwar theoretisch als Lösung in Frage, aber schon bei dem Gedanken an diese Option schauderte ihr.

Die Fahrt durch das Schneetreiben hatte Zeit gebraucht. Ninas Mann Roman saß am Steuer, Nina neben ihm, Jelena kauerte auf dem Rücksitz in der Hoffnung, dass man sie bei der Ankunft im Auto vergisst. Im Wald sahen sie Tiere über die Straße laufen, sie konnten nicht feststellen, welche. Auf der Straße lag Schneematsch, und Roman atmete auf, als sie in Kaltenbach angekommen waren.

Das Haus auf dem Berg sah unbewohnt aus. Nach dem Klingeln hörten sie einen Hund bellen. Bald sprang Henry vor der Tür auf und ab, danach öffnete die Putzfrau die Tür. Nein, Herr Rothfeld sei nicht da. Wenn Sie einen Termin bei ihm haben, können Sie auf ihn warten. Im Wohnzimmer. Bitte schön! Sie ließ sie allein.

Nina und Roman kannten sich im Hause aus. Roman holte einen Korb Brennholz vom Balkon und begann Feuer im Kamin zu machen. Jelena sah sich um. Der Raum war sieben-acht Meter hoch, halbrund. Die halbrunde Wand trug auf drei Meter Höhe einen Sims, vollgestellt mit Blumentöpfen. Kakteen, Clivia, Aloe, stellte Jelena fest. Die Anderen würden dort oben nicht überleben. Um sie zu gießen, müsste der Hausherr wohl Flügel haben. Bei der Putzfrau hatte sie keine gesehen.

Blumentöpfe mit gleicher Pflanzenvielfalt standen auch oben auf dem Kamin. An der geraden Wand, die den Raum mit dem Kamin vom eigentlichen Wohnzimmer teilweise trennte, stieg eine schöne Wendeltreppe zu einer Empore. Dort sah man Regale voller Bücher. Rechts von der Eingangstür stand ein großer Weihnachtsbaum, geschmückt mit Strohsternen, roten Holzäpfeln und Glaskugeln mit Kerzen darin.

Ein Traumhaus mitten im Winter. Gediegen, robust und geschmackvoll eingerichtet. Es strahlte Sicherheit aus, und das Unwetter draußen konnte ihm nichts antun. Im Kamin prasselte Feuer, im verglasten Schrank neben dem Klavier dösten Bücher und Kerzen auf dem Weihnachtsbaum warteten darauf, angezündet zu werden. Zwischen dieser Realität und der Realität von Jelena lagen Welten. Dabei musste sie auf ihrem Territorium bleiben, um dem Charme des Hauses auf dem Berg nicht zu verfallen. Das war ihr vollkommen klar.

Mit Henry war es anders. Ein schöner schwarzer Hund lag unter dem Couchtisch und blickte sie mit warmen Bernsteinaugen an. Sie merkte nicht, dass sie ihn schon lange streichelte.

„Du hast ja seidene Ohren...“

Seidene Ohren? Henry fand seine Ohren durchaus attraktiv. Aber seiden?! Das hatte zu ihm noch niemand gesagt. Diese Frau verstand etwas von Hunden. Definitiv.

Henry legte den Kopf auf Jelenas Füße (sie hatte schwarze geschnürte Stiefel an) und schlief ein. Aber nicht sehr fest. Einen kleinen Snack, mit dem bei einem Besuch zu rechnen war, durfte er keinesfalls verpassen.

Das Holz im Kamin wurde zur Glut, erst dann kam der Hausherr nach Hause: Erich Rothfeld. Jelena hatte nichts dagegen. Sie würde länger am Feuer sitzen und den Hund streicheln, ohne etwas unternehmen zu müssen. Sie war völlig erschöpft und kurz davor, die Hoffnung aufzugeben.

Vor sechs Monaten war ihr Asylverfahren abgeschlossen worden. Sieben Jahre lebte sie nun in Deutschland und wartete auf eine Entscheidung. Dann war es soweit: Ihr Asylantrag wurde abgelehnt, und die danach erhobene Klage war gescheitert. Das Urteil machte sie ausreisepflichtig. Mit anderen Worten, sie könnte jeden Moment abgeschoben werden.

Wie akut diese Gefahr war, begriff sie nicht sofort. Im Schreiben stand: „Sie sind verpflichtet, auszureisen.“ Eine knappe elegante Formulierung, sachlich und neutral. Das gefiel ihr an der deutschen Sprache. Selbst einen unfreundlichen Inhalt konnte man so geschickt verpacken, dass er freundlich klang. Also hatte Jelena den Satz so wahrgenommen, wie er formuliert worden war. Die im Text verborgene Botschaft blieb ungelesen.

Sie lebte weiter wie gewohnt. Bis sie eines Tages zufällig aufgeklärt wurde. In der Beratungsstelle fragte man sie, wo sie momentan wohnt.

„In meiner Wohnung.“

„In Ihrer Wohnung? Sind Sie wahnsinnig? Das ist viel zu gefährlich.“

Jelena spürte einen Kloß im Hals. Die Welt, zu der sie gehören wollte, schrumpfte auf einmal zusammen. Sie wurde so klein, dass sie keinen Platz für Jelena hatte. Von da an begann für sie eine merkwürdige Zeit.

Als erstes zog sie zuhause aus. Sie packte das Nötigste in eine Segeltuchtasche, und verließ ihre kleine gemütliche Wohnung. Dieses Einzimmerapartment enthielt alles, was man zum Leben brauchte: eine Kochnische mit zwei Kochplatten, einen Esstisch, vier Stühle, zwei kleine ausklappbare Sofas, die Jelena eigenhändig mit sandfarbenem Leinen bezogen hatte, drei schlichte Holzregale mit Büchern und Schallplatten. Die Regale beherbergten auch einen Schallplattenspieler, einen Fernseher und eine Nähmaschine. In einer Ecke stand ein Schreibtisch, früher Eigentum eines unglücklichen Fünftklässlers. Der von ihm auf die Tischplatte gekratzte Satz erläuterte, was dieser Junge vom Schulunterricht hielt.

Im Flur gab es einen Kleiderschrank und an der Gegenwand einen großen Spiegel. Die Tür neben dem Spiegel führte ins Bad mit einer Badewanne, einer schmalen Waschmaschine und Mathilde. Mathilde hieß eine scheue Spinne, die in einer ausgebrochenen Fliesenecke hauste. Bedauerlicherweise stimmte das Größenverhältnis nicht ganz, deswegen passte Mathilde nur teilweise in das Loch hinein. So mussten vier ihrer acht Beine draußen bleiben. Als Jelena das Bad betrat, fing Mathilde an, sie krampfartig einzuziehen. Was aber nicht funktionierte. Nach einer Weile verlor die Spinne die Nerven und floh unter die Badewanne. Das beruhigende Reden von Jelena half nicht, und das Drama wiederholte sich mehrmals täglich.

Das Haus, in dem Jelena wohnte, stand knapp 20 Meter von einer Bahnstrecke entfernt. Wenn ein Zug vorbeifuhr, klimperten die Weingläser im Hängeschrank, und der Ton des Fernsehers wurde vollständig überschallt. Eine Unterhaltung oder ein Telefongespräch musste man unterbrechen bis der Lärm aufhörte.

Die vorbeifahrenden Züge machten nicht nur Krach, sie brachten zum Träumen. Beim Hinschauen konnte Jelena sich einbilden, dass der fahrende Zug sich nicht bewegt. Dass sie selbst in ihrem Haus, auf ihrem Balkon an dem Zug vorbeigleitet. Eine Täuschung der Sinne, die ihr einige Sekunden des Glücks schenkte.

Denn richtig verreisen konnte sie seit sieben Jahren nicht, sie unterlag einer Residenzpflicht und durfte die Stadt am Fluss nicht verlassen. Um in den Nachbarort zur Arbeit zu fahren, brauchte sie eine Erlaubnis der Ausländerbehörde. Laut diesem Dokument durfte sich Jelena während der Arbeit in der Schillerstraße 9 in Sichelheim aufhalten und nur dort. Dasselbe galt für solche „Nottermine“ wie eine Prüfung beim Sprachkursabschluss.

Das Bestreben nach Freiheit hat als Folge den Freiheitsentzug, stellte Jelena fest. Für eine unbestimmte Zeit. Einem, der nach Recht sucht, wird vor allem ein Recht eingeräumt: das Recht zu warten. Warten auf Anhörungen und Gerichtstermine, auf Nachrichten vom Rechtsanwalt, auf Briefe verschiedener Ämter, die in der Regel Botschaften wie „nicht genehmigt“, „nicht möglich“, „nicht zusteht“ beinhalten. Brav sein und warten. Wie ein Opferlamm.

Man legt sein Schicksal in die Hände eines mächtigen Rechtsstaates, und wird nach sieben Jahren der Ungewissheit, der Angst und der Entbehrungen vogelfrei.

Der Begriff „vogelfrei“ gehört übrigens zu den Fallen, die die deutsche Sprache für die Neulinge aufstellt. Für ein naives Ohr mag es wie unbegrenzte Bewegungsfreiheit in alle Himmelsrichtungen klingen. In der Tat bedeutet es schlicht: rechtlos und wehrlos. Und „wehrlos“ ist nur einen Schritt von „wertlos“ entfernt. Rechtlos, wehrlos, wertlos – so ist die Reihenfolge. Die bürokratische Mühle mahlte langsam und gleichgültig. Es kam ihr nicht auf ein Menschenleben an.

Jelena selbst war ihr Leben aber nicht egal. Nachdem sie ihre Wohnung verlassen hatte, merkte sie sofort, dass ein Teil von ihr verloren ging. Eine Insel der Normalität in ihrem Dasein verschwand, mit trübem Wasser überspült.

Sie kam bei Tanja unter. Sie kannten sich nur wenige Monate, seit Tanja im Sommer in der Hasen-Gruppe bei Jelena ausgeholfen hatte. Jelena, damals Praktikantin im Anerkennungsjahr, schlug sich mit 24 Kindern allein durch und brauchte eilig Unterstützung. Es lag daran, dass ihre Gruppenleiterin Susanne sich unsterblich in einen Mann verliebt hatte, ihren Job kündigte und in eine andere Stadt zog. Sechs Wochen danach kam Tanja. Außer roten Locken besaß sie eine Menge Herzenswärme und Klarheit. Und es war die höchste Zeit für Klarheit und Struktur, denn anarchische Tendenzen in der Gruppe ließen sich nicht übersehen.

Tanja erschien zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Jelena hatte sofort verstanden: Wenn sie Erzieherin werden will, dann so eine wie Tanja. Die Kinder ihrerseits mussten einsehen, dass die Zeit der Gesetzlosigkeit endgültig vorbei war und mäßigten sich. Frieden und Harmonie kehrten in die Hasen-Gruppe ein, nicht jedoch in das Leben von Jelena. Ihr Leben trudelte nämlich dem Abgrund zu.

Als ihr die Wohnung geradezu genommen worden war, sagte Tanja ohne Umschweife:

„Du kannst bei mir wohnen!“

und Jelena zog mit ihrer grünen Segeltuchtasche bei ihr ein. Mehrere Abende hatten sie in diesem Herbst in Tanjas Küche verbracht, am Esstisch unter der orangenen Hängelampe. Damals hatten sie sich mit Jelenas Gedichten beschäftigt, besonders vor der Lesung, die am letzten Novembertag stattfinden sollte.

Jelena selbst wäre nie auf die Idee gekommen, in ihrer momentanen Situation eine Lesung zu veranstalten. Das war Anne, eine vom Jugendclub e.V., bei dem Jelena vor ihrer Kindergarten-Karriere gearbeitete hatte. Anne kannte sich mit Gedichten aus, sie war Bibliothekarin. Sie meinte, Jelena solle unbedingt eine Lesung hier, im Haus, abhalten und als Jelena protestierte: „Aber doch nicht jetzt?!“ sagte sie knapp:

„Genau jetzt!“

So nahm die Vorbereitung einer Lesung ihren Lauf. Anne half ihr, das Programm zusammenzustellen, Katrin, Conny und Ulla kümmerten sich um die Organisation des Abends, Wolfgang bot sich an als musikalische Begleitung mit Perkussion-Instrumenten. Ihre Tochter Katja, die inzwischen ihren Freund Stefan geheiratet hatte und der die Strapazen des Asylverfahrens deswegen erspart blieben, entwarf das Plakat und Tanja arbeitete unnachgiebig an Jelenas Aussprache.

Für gewöhnlich lief es so ab: Jelena las ein Gedicht vor und Tanja hörte zu und lachte. Das heißt, sie hörte anfänglich mit ernstem Gesicht zu und bekam plötzlich einen Lachanfall. Der Auslöser war Jelenas Aussprache. Wenn Tanja sie nachmachte, war Jelena dran zu lachen.

Gedichte vorlesen und lachen, wenn die Erdkugel unter den Füßen schwankt? Aber so war es damals.

Trotzdem tat es Jelena physisch weh, sich von ihrem Zuhause fern zu halten. Sie vermisste ihre Teetasse, ihre Bücher, ihren Korbsessel auf dem Balkon, ihr Bett. Sie vermisste alles, inklusive krachender Züge und Mathilde. Der Abend zuhause war ihr immer sehr kurz vorgekommen. Die Exilabende dehnten sich in die Länge und hatten kein Ende.

Ab und zu ging sie in die Stadt, und lief ziellos durch die herbstlichen Straßen. In der Menschenmenge war sie in Sicherheit, eine von vielen, ohne Namen und ohne Gesicht. Der Wind jagte trockenes Laub durch das Labyrinth der Gassen. Das Laub versuchte seinem Verfolger zu entkommen, drückte sich an die Häuser, blieb an jedem Hindernis hängen und suchte Versteck hinter den Laternen und Mülltonnen. Das half ihm aber nicht.

Es war nur ein kleines Problem, eine Unterkunft zu finden. Das große Problem bestand darin, den Tag auf dem Arbeitsplatz zu überleben. Das Ausländeramt wusste bestens Bescheid darüber, wo sie arbeitete. Nämlich in einer Kindertagesstätte, als Erzieherin. Acht Stunden täglich war sie der Gefahr ausgesetzt, von Uniformierten abgeholt zu werden. Sie hoffte nur, es werde dazu nicht kommen, aber das Leben unter Hochspannung kostete viel Kraft.

Ihre Kollegen dachten nicht daran, Jelena widerstandslos abzugeben. Man verständigte sich leise auf ein Frühwarnsystem. Leise, weil zwei von zehn Mannschaftsmitgliedern keinen Wind davon bekommen durften: Beate und Simone. Die erste, weil sie als Chefin loyal bleiben musste. Die zweite, weil ihr Umgang mit Geheimnissen etwas eigen war. Wenn Simone eine vertrauliche Information erhielt, fühlte sich sich in der Pflicht, sie so schnell wie möglich weiter zu geben. Also wussten die Zwei nicht, dass Jelena sich in Luft auflösen sollte - wenn das Abschiebe-Kommando einst kommen sollte. Für Klaus-Dieter war dieser Plan nicht gut genug: Er schlug vor, eine falsche Fährte zu legen: Polizeibeamte in die Kindergartenküche zu Simone zu leiten.

Simone konnte nicht kochen und zu ihren Spitzenleistungen zählten angebrannte Eintöpfe und Klumpenpudding. Dazu verarbeitete sie jede Information eine Ewigkeit lang. Solle sie ohne Vorwarnung Polizeibeamte erblicken, würde sie in Panik geraten. So würde sie abgeführt und abgeschoben – zur großen Freude aller, die gezwungen waren, ihre Kochkünste zu genießen. Dabei bliebe Jelena da. Eine elegante Lösung, oder? Alle lachten darüber, Jelena auch.

Eines Tages sah sie morgens im Flur der Kindertagesstätte ein Plakat „Jelena darf nicht abgeschoben werden!“ Die Elternbeiräte sammelten Unterschriften für die Petition. Der Kloß in Jelenas Hals wurde dicker. Es kam ihr so vor, dass es nicht mit ihr geschah, nicht mit ihr zu tun hatte.

Die in den Landtag eingereichte Petition hatte keinen Erfolg, aber das war nur halb so schlimm. Richtig schlimm war, dass Jelena durch die Petition in den Fokus der Politik geraten war. Ihre Abschiebung wurde zur Herzensangelegenheit eines CDU-Abgeordneten aus der Stadt am Fluss und landete auf seiner Prioritäten-Liste auf Platz eins. Die diffuse Abschiebungsgefahr war nicht mehr diffus. Würde Jelena sich ihrem Schicksal ergeben, wären ihre Tage in Deutschland gezählt.

Das erwartete man von ihr übrigens – dass sie sich nicht wehrt. So war die Regel. Jeden Versuch, der Abschiebung zu entkommen, bezeichnete der Herr vom Landtag als rechtswidrig. Jelena mache sich dadurch strafbar!

Ein Lebewesen ist jedoch konzipiert zu leben. Selbst wenn es in einen tiefen Brunnen gefallen ist. Wenn der Himmel sich auf einen Kreis mit dem Durchmesser von 100 cm reduziert hat und die Chance herauszukommen gleich Null ist.

Der Betroffene hat dann zwei Möglichkeiten. Die erste besteht darin, sich seinem Schicksal zu ergeben: sich in den Schlamm auf dem Boden zu legen und die Augen zu schließen. Die Alternative ist viel mühsamer, schmerzhafter und verspricht keinesfalls Erfolg: empor zu klettern. Trotzdem entscheiden sich die meisten Lebewesen für die zweite Variante. Man klettert hoch und rutscht ab, einmal, zweimal, dreimal, irgendwann hört man auf zu zählen. Die Wände sind glatt, die Kräfte schwinden und die Erkenntnis, dass es bald zu Ende geht, ist da. Und was macht man dann? Man rappelt sich auf und klettert empor.

Jelena hatte in Deutschland sieben Jahre verbracht. Sieben Jahre kletterte sie hoch: lernte die deutsche Sprache, einen neuen Beruf und arbeitete: ehrenamtlich, gemeinnützig und endlich als Angestellte. Alle sieben Jahre, von Anfang an. Sie lebte sich ein, sie fand viele Freunde und ihr einziges Kind Katja, das mit ihr nach Deutschland gekommen war, studierte jetzt und war mit einem Deutschen verheiratet. Und nun machte ihr ein Volksvertreter weis, es habe diese sieben Jahre nicht gegeben und Jelenas Bemühungen am Leben zu bleiben seien rechtswidrig.

Eines Tages sprach Nina, deren Tochter bei Jelena in der Gruppe war, sie an. Es gäbe einen in jeder Hinsicht kompetenten Mann. Er hätte wahrscheinlich eine rettende Idee. Nach einem ordentlichen Zögern sagte Jelena Ja, und einen Tag vor Heiligabend landete sie im Haus auf dem Berg.

Erich trat in das Wohnzimmer direkt aus dem Schneefall. Schnee glänzte auf seinen grauen sorgfältig gescheitelten Haaren, seiner offenen Lederjacke, seinem zitronengelben Rollkragenpullover. Sein Blick schwang von einem Besucher zu dem anderen. Als er Jelena sah, schnurrte er:

„Ist das mein Weihnachtsgeschenk?“

3

Im Nachhinein dachte sie, ein Alarmzeichen darf man nicht ignorieren. Sei es ein Wort, eine Geste oder eine Tat. Die Frage von Erich glich einem Steinchen im Schuh, ließ keine Ruhe. Sie beschloss trotzdem, sie nicht für wichtig zu halten und obwohl sie mit geradem Rücken auf dem Sofa saß, streckte sie sich noch mehr in die Höhe. Machte sich größer. Dann schaute sie Erich in die Augen ohne zu lächeln und ohne in Verlegenheit zu geraten. Was bist du für einer?

Weil Erich keine neutrale Person mehr war, die eventuell helfen konnte. Jelena sah, dass das älteste Spiel der Welt begann. Ein Mann spreizt balzend sein Gefieder. Ihretwegen.

„Probieren Sie doch diesen Weihnachtsstollen. Nach einem alten Rezept gebacken. Ist nicht schade, 100 Mark dafür zu zahlen!“

Die Weihnachtsstollen hatte er bei Aldi gekauft. Noch drei davon lagen in der Vorratskammer. Natürlich wusste Jelena das nicht, aber sie kannte die Spielregeln:

„Schmeckt gut...“

Ernst war sie, den ganzen Abend ernst und wachsam. Erich stellte viele Fragen, entsetzlich persönliche Fragen. Sie fühlte sich nackt.

„Haben Sie einen Freund?“

„Einen Freund?“

„Ja, einen Mann, der Sie heiraten kann?“

Er wirkte gereizt.

„Nein, ich habe keinen.“

Zufriedenes Lächeln.

„Sie können hier wohnen.“

„Warum denn?“

„Wenn Sie sich verstecken wollen.“

„Danke. Ich habe momentan eine Bleibe.“

„Und demnächst?“

„Ich will mich nicht immer verstecken.“

„Was wollen Sie denn überhaupt?“

„Leben. Ich will leben. Wenn man sich versteckt, lebt man nicht.“

Verwunderter Blick.

„Trinken Sie ein Likörchen?“

„Ein Glas Wasser wäre mir lieber.“

Er ging Wasser holen. Federnd, auf den Zehenspitzen. Es schien sein Gang für besondere Anlässe zu sein. Und er gefiel sich selbst dabei. Als er Jelena Wasser einschenkte, fragte er Henry:

„Henry, behalten wir sie?“

Und feststellend zu Jelena:

„Sie haben bestimmt nicht viel gespart?“

Entsetzlich. Sie versuchte so knapp wie möglich zu antworten. Und Erich bohrte weiter. Machte sich ein Bild von ihr. Wozu, fragte sie sich.

Kurz vor Mitternacht verabschiedeten sie sich. Erich begleitete seine Gäste zum Auto, blieb dabei in Jelenas Nähe. Der Schneefall war so dicht, dass Jelena und Erich plötzlich allein voreinander standen, in absoluter Abgeschiedenheit. Nur zwei Menschen und fallender Schnee. Dicke weiße Flocken hatten alle Geräusche und Gegenstände verschlungen. Keine Stütze, keinen Halt gab es in dieser Leere. Erich rückte zu ihr mit der deutlichen Absicht sie zu umarmen. Sie trat einen Schritt zurück und reichte ihm die Hand:

„Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben!“

Er hielt ihre Hand länger als es nötig war:

„Ich rufe Sie an!“

Sie schätzte, er ruft sie noch heute an. Aber sie hatte sich geirrt.

Erich meldete sich erst am nächsten Tag. Ob sie mit ihm spazieren gehen würde. Sie verabredeten sich für den zweiten Weihnachtstag. Offensichtlich interessierte sich Erich für sie. Aber mit dieser Vermutung sah Jelena nur die Spitze des Eisbergs. In der Tat startete Erich eine große Aktion, einen grandiosen Rettungsplan.

Als Erich am besagten Abend mit Verspätung in sein Wohnzimmer trat, sah er Jelena vor dem Kamin sitzen. Auf einen derartigen Anblick war er nicht vorbereitet. Er wusste, Nina bringt eine Frau mit. Eine Erzieherin, die Aufenthaltsprobleme hatte. Er konnte sich nicht vorstellen, wie er dieser Frau helfen könnte. Außer ein paar allgemeine Ratschläge zu geben. Aber er meinte, sie kann mitkommen. Ein wenig Ballast ließ sich ertragen.

Und dann sah er Jelena. Zart, schön, traurig. Schwarz gekleidet und mit einem schwarzen Hund, der ihr zu Füßen lag. Ein Bild für die Götter. So rutschte ihm die Frage heraus, unerwartet für ihn selbst:

„Ist das mein Weihnachtsgeschenk?“

Sie sah ihn ernst an. Mit Augen wie zwei grüne Seen an einem windstillen Augusttag.

Was die Augen von Jelena anging, hatte Erich es mit einem Phänomen zu tun. Dieses Phänomen kannte Jelena noch aus der Vorschulzeit. Zuweilen hörte sie Erwachsene über sie sagen:

„Unglaublich! Das Kind hat unglaubliche Augen!“

Jelena hörte das mit gewisser Skepsis. Erwachsene neigten dazu, merkwürdige Sachen zu behaupten. Praktisch veranlagt, zog Jelena es vor, Fakten zu überprüfen. Sie kletterte auf einen Stuhl und holte den Spiegel, der über dem Waschbecken hing. Den einzigen in der Wohnung, groß wie ihr Malblock.

Sie stellte ihn auf den Tisch und schaute sich aufmerksam an. Sie sah ein etwas besorgtes Kindergesicht mit zwei ganz normalen Augen. Die grüne Iris schwarz umrandet. Und keine Spur von Magie! Um jeglichen Fehler auszuschließen, nahm Jelena einen kleinen Taschenspiegel und – mit zwei Spiegeln technisch perfekt ausgerüstet – betrachtete eine Weile ihr Profil. Nichts Außergewöhnliches ließ sich feststellen. Außer dass das Profil hübsch war. Jelena zuckte mit den Schultern und stellte die Ermittlungen ein. Es gab vieles, was sie sonst ermitteln wollte.

Als sie größer wurde, hörte sie ähnliche Bemerkungen, jetzt von den Gleichaltrigen. Ihre Klassenkameradinnen tuschelten untereinander:

„Mit ihren Augen hat sie keine Probleme, Jungs zu angeln!“

Sie hatten Recht, sie hatte damit wirklich keine Probleme. Warum auch immer.

Die Jungen ein paar Klassen über Jelena sagten:

„Kleine, du hast vielleicht Augen!“

Dieses „vielleicht“ machte die Aussage besonders stark. Dass sie „Kleine“ genannt wurde, gefiel ihr weniger. Durfte aber sachlicher Natur sein und auf die 160 cm Körpergröße bezogen werden.

Die Jungen aus ihrer Klasse äußerten sich zum Thema nicht. Sie waren schüchtern und nicht ernst zu nehmen.

Aber diese eigenartige Wirkung ihrer Augen musste sie akzeptieren. Sie fand nur schade, dass sie spontan auftrat, unabhängig von Jelena selbst. Plötzlich war sie da und basta.

Diesmal hatte sie eine Kettenreaktion ausgelöst. Eine Kettenreaktion der Gefühle, die Handlungen zur Folge hatten.

Das Schicksal hatte Jelena in das Haus auf dem Berg geführt. Sie suchte Hilfe bei ihm, Erich. Er könnte sie retten, selbst wenn es nicht einfach sein würde. Aber nichts schreckte ihn ab. Jelena retten und dadurch ihre Liebe gewinnen. Von da an würde sie ihn mit ihren grünen Augen anschauen.

Es war ein Drehbuch für eine prächtige Hollywood-Story und Erich liebte Hollywood-Stories. Dazu besaß er eine bemerkenswerte Begeisterungsfähigkeit, die bei ihm eine Menge Energie frei setzte. In diesem Zustand hatte er das Durchsetzungsvermögen eines mittelgroßen Panzers und konnte jedes Hindernis überwinden. Sei es Mount Everest oder Mont Blanc.

Aus dem Spaziergang am zweiten Weihnachtstag wurde nichts. Erich kam wie verabredet, Jelena abzuholen, aber dann geriet die Sache außer Kontrolle. Noch an der Tür sagte sie zu ihm:

„Frohe Weihnachten, Erich!“

Mehr nichts. Und er umarmte sie. So standen sie eine Weile still. Zwei Wanderer, die endlich zueinander gefunden haben. Diese Stille kam ihr sehr passend vor. Und seine Frage danach kam ihr natürlich vor, obwohl sie verrückt war:

„Willst du mich heiraten?“

Absolut verrückt. Sie war kurz davor, ja zu sagen. Trotz ihres festen Entschlusses den Bund der Ehe zu meiden. Sie hatte 18 Ehejahre hinter sich, 18 hässliche Jahre. Sie wünschte sich noch etwas Stille, um nicht sofort antworten zu müssen. Nicht, dass sie alle Vor- und Nachteile dieser Entscheidung abzuwägen versuchte. Dafür bräuchte sie wesentlich mehr Zeit und einen kühlen Kopf. Sie wollte sich vergewissern, ob sie ihren Impuls richtig verstanden hatte.

Tatsächlich machte Erich die Augen wieder zu, als ob er ihre Gedanken lesen konnte. Noch zwei Minuten verflogen. Und als er zu Jelena aufblickte, sagte sie:

„Ja.“

Einem Mann, den sie nicht kannte und der sie nicht kannte, hatte sie das Jawort gegeben.

4

Sie brauchte keine Angst mehr zu haben. Das fiel ihr als erstes ein, als sie am nächsten Morgen aufgewacht war. Keine Angst mehr. Keine permanente Fluchtbereitschaft. Kein Rennen im Hamsterrad. Einen siebenjährigen Lebensabschnitt könnte sie jetzt wegstecken. In die hinterste Schublade, wie ein abgetragenes Kleid. Das Ende einer Odyssee, auf die sie sich am 4. Oktober 1990 ahnungslos begeben hatte.

Damals stand sie mit ihrer Tochter Katja vor der Pforte eines Fluchtlingslagers in einem schmalen unüberdachten Gang. Hinter ihr war die Tür zur Außenwelt, vor ihr die Tür in das Innere des Lagers. Durch die Tür nach außen konnte sie jederzeit weggehen. Die andere Tür war abgeschlossen. Die erste Hürde, die sie überwinden musste.

In der verglasten Pforte thronte ein stattlicher Mann, der mit seinen regelmäßigen Gesichtszügen durchaus als attraktiv hätte gelten können. Wenn nicht seine Augen gewesen wären. Er hatte kleine schwere Bleiaugen. Hinter dicken Brillengläsern verborgen schienen sie unerreichbar zu sein. Vor ihm lag ein belegtes Brötchen. Ohne Begeisterung beäugte er die beiden Frauen und röchelte als Antwort auf ihren „Guten Tag!“:

„...aach!“

Was als „Tag!“ gelten könnte. Ermuntert reichte ihm Jelena zwei Pässe:

„Wir suchen Asyl.“

„Asyl?!“

Er wunderte sich so, als ob sie bei seiner Privatwohnung angeklopft hätte. Vor ihm lag das schöne belegte Brötchen, und er musste sich entscheiden. Für das Brötchen oder für diese zwei Frauen. Er entschied sich für das Erste:

„Heute nehmen wir keine Flüchtlinge auf! Heute nicht! Kommen sie morgen!“

Morgen hatte er ohnehin frei. Jelena schwieg, sie dachte nach.

Mit einer Abfuhr hatte sie gerechnet. Die Erfahrung hatte sie in einem anderen Aufnahmeort gemacht. Man wies Menschen auf verschiedene Weise ab, auf offizieller und auf inoffizieller Ebene. Ein Ping-Pong-Spiel, bei dem Flüchtlinge die Rolle des Balls übernahmen. Deutsche Freunde, die Jelena und Katja hierher brachten , hatten sogar das Innenministerium angerufen und nach den Aufnahmeregeln gefragt. Der Beamte am Telefon versicherte ihnen, dass Flüchtlinge ab dem 3. Oktober 1990 bedingungslos in jedem Lager jedes deutschen Landes aufgenommen würden. Er hatte gut reden, dieser Beamte. Leise, aber entschlossen sagte Jelena:

„Das geht nicht. Wir haben kein Visum für Deutschland.“

Bleiauge wunderte sich nochmal. Dennoch fand er sich:

„Dann bleiben Sie hier bis morgen stehen!“

Er grinste, und biss endlich das Brötchen an. Jelena übersetzte es Katja, die kein Deutsch konnte. Dann lächelten sie sich an und nickten einander zu. Eine Nacht hier? Sie schaffen es. Ihre Koffer könnten sie flach legen und sich drauf setzen. Jelena drehte sich wieder zum Pförtner:

„Wir bleiben da.“

Bleiauge sagte kein Wort mehr. Er aß.

Nach drei Stunden Stehen traute sich Jelena ihn anzusprechen:

„Entschuldigen Sie. Könnten wir auf die Toilette gehen?“

Zu ihrem großen Erstauen sagte Bleiauge lakonisch:

„Block 4, erster Stock, Ende des Korridors!“

und machte die Zaubertür auf. Sie gingen durch. Block 4 war leicht zu finden und das Endziel auch. Aber die Toilette betreten konnten sie nicht. Dafür hätten sie Gummistiefel gebraucht. Es roch entsprechend.

Jelena stöhnte auf, aber Katja lachte:

„Das ist bloß ein Willkommengruß! Ein Geheimtipp des Pförtners!“

Sie fanden eine andere Toilette, die benützbar war. Danach kehrten sie an die Pforte zurück.

Wieder standen sie da an die Wand des Ganges angelehnt. An ihnen liefen die Lagerbewohner vorbei. Männer, nur Männer waren es, fast alle im Alter zwischen zwanzig und vierzig. Frauen sah man hier kaum.

Die Zeit verflog, es wurde dunkel. Die ersten klaren Sterne hingen direkt über der Pforte. Nur im Westen war der Horizont rosig. Dort über den Bäumen kreisten ein paar Dutzend Krähen und schrien in den Himmel ihr heiseres Vogelgebet. Eine unbekannte Musik strömte aus dem Lagerhof.

Plötzlich verlangte Bleiauge ihre Pässe und Jelena reichte sie ihm, die roten sowjetischen Reisepässe. Die Aufnahmeprozedur dauerte nur eine Viertelstunde, und sie bekamen einen Zettel mit der Zimmernummer und zwei Plastikbeutel mit Bettwäsche. Zum zweiten Mal ging die Zaubertür auf, und sie gingen zum Block 2. Sie hatten keinen Schlüssel bekommen und nahmen an, dass das Zimmer schon bewohnt war. So war es. Nach ihrem Anklopfen öffnete ein junger Vietnamese die Tür, und sie sahen rechts vor der Tür ein Hochbett und mindestens zehn Menschen drauf. Männer und Frauen saßen auf dem Bett und unterhielten sich. Das Zimmer war winzig, ein anderes Bett nicht in Sicht. Jelena erklärte ihr Anliegen, noch hoffend, dass alles sich regelt. Im knappen Deutsch sagte der Junge, das Zimmer sei überfüllt, sie sehe es doch selbst. Jelena sah es, sie war nicht blind. Das kleine Volk auf dem Hochbett zwitscherte aufgeregt. In kurzen abgehackten Lauten. Zierliche Körper, junge Gesichter und Vogelgezwitscher. Jelena dachte an eine Spatzenschar.

Sie mussten also zur Pforte zurück. Bleiauge glaubte seinen Augen nicht. Nein, er wolle nichts hören. Er drückte dabei die Hände an die Ohren. Er habe seine Pflicht getan. Sie sollen sich selbst einen Platz zum Übernachten suchen und ihn in Ruhe lassen.

Im Lagerhof stellten sie ihre Koffer auf den Boden und schauten sich um. Die Mitte des Geländes war gut beleuchtet. An einem Kiosk, der anscheinend das Zentrum des hiesigen Universums darstellte, herrschte ausgelassene Partystimmung. Es war eine Männerparty, und mehrere von ihnen hielten eine Flasche oder Bierdose in der Hand, sprachen, lachten, klopften einander auf die Schulter. Laute orientalische Musik füllte den Raum und machte das ganze Bild völlig absurd. Als ob man im Kino war oder irgendwo in der Nähe vom Bosporus.

Jelena und Katja standen im Schatten und fielen deswegen nicht auf. Es war ihnen auch recht, diese feiernden Männer würden sie keinesfalls um Hilfe bitten. Sie gingen diesmal nach rechts, so mussten sie den Hof nicht überqueren. Vor einem unbeleuchteten, unbewohnten Haus blieben sie stehen und traten vorsichtig ein. Im Erdgeschoss sah es nach Bauarbeiten aus. Sie stiegen eine Treppe hoch und fanden ein großes Zimmer, in dem es sich übernachten ließ. Nur war ein Fenster kaputt, darum nahmen sie die Betten an der Gegenwand. Es gab zehn Betten im Zimmer, einen Tisch und einige Stühle. Zuerst schoben sie den Tisch an die Tür. Er war recht schwer, gut so. Sollte jemand versuchen, herein zu kommen, würde er nicht sofort nachgeben.

Sie aßen Kekse, die sie dabei hatten und gingen ins Bett. Es ging schnell, kein Ausziehen, kein Zähneputzen. Wie im Krieg. Zum Trost sagte Jelena:

„Der Morgen ist weiser als der Abend. Schlafen wir!“

Sie freute sich, dass es Sprichwörter gibt, mit denen man Pausen füllen kann. Aber sehr kurz. Weil der Schlaf kam und sie in die Arme nahm, sie wie ein Kind schaukelte und weit weg von diesem Ort trug.

Und schon stand sie auf einem Dorfmarkt in einer Sackgasse zwischen kleinen weißgekalkten Häusern. Der Markt war leer, nur auf einem Tisch waren gebrauchte Schuhe aufgereiht. Eine alte Frau verkaufte sie, eine richtige Oma im dunklen Kleid. Die Oma lächelte Jelena zahnlos an, und Jelena fühlte sich gezwungen, sie anzusprechen:

„Guten Tag! Was wollen Sie für die braunen Schuhe?“

Sie bereute es sofort. Die Frau hörte auf zu lächeln, griff zum braunen geschnürten Schuh, holte ordentlich aus und schlug mit dem Schuh auf den Tisch. Gleichzeitig brüllte sie mit männlicher Stimme:

„Mustafa!“

Noch ein Schlag auf den Tisch:

„Mustafa!“

Wie gelähmt schaute Jelena ihr zu. Die Schläge häuften sich.

„Mustafa! Mustafa! Mustafa!“

Jelena schreckte aus dem Schlaf. Im schwachen Licht der Laterne sah sie sich in einem fremden Zimmer. Katja saß wach auf dem Bett. Jemand hämmerte an die Tür und schrie:

„Mustafa, Mustafa!“

Der schwere Tisch gab nach. Jelena sprang auf, eilte zur Tür und hielt den Tisch fest. In der Türspalte sah sie einen mittelgroßen bärtigen Mann. Aufgeregt rief er wieder:

„Mustafa!“

Jelena fiel nichts anderes ein als zu sagen:

„Er ist nicht da.“

Der Mann schwieg eine Weile, dann sagte er etwas ruhiger:

„Mustafa?“

Diesmal als Frage. Jelena schüttelte den Kopf:

„Nein.“

Der Bärtige drehte sich um und verschwand im dunklen Korridor. Jelena schob den Tisch in die alte Position und schlüpfte ins Bett. Katja legte sich auch hin, und sie schliefen ein.

Sie schliefen ungestört bis es hell wurde. Um acht weckte sie der Hausmeister, der kam um das kaputte Fenster zu reparieren. Er wunderte sich nicht ein bisschen, zwei übernachtende Frauen auf der Baustelle zu finden. Sachlich erklärte er beiden, was sie demnächst machen sollten. Mit den Koffern und dem Bettzeug suchten sie das Verwaltungsgebäude. Es schien hier eine Verwaltung zu geben.

Im Verwaltungsblock fanden sie einen blassen, mageren, schlecht gelaunten Mann um die fünfzig. Seinem grauen Arbeitskittel nach durfte er auch Hausmeister sein. Der Hausmeister-2 sprach Deutsch nicht akzentfrei. Jelena und Katja bekamen von ihm Essensmarken, dann begleitete er sie zu ihrem Zimmer. In der Hand trug er einen Putzeimer mit dem Putzzeug drinnen.

„Sie müssen das Zimmer zuerst sauber machen,“

sagte er, als sie ankamen. Das war auch nötig. Auf dem Tisch und auf dem Boden lagen leere Colaflaschen, Schokoladenfolie, Zigarettenkippen, zerkrümmelte Kekse, Papierfetzen. Sie öffneten das Fenster und begannen mit dem Aufräumen, Als sie fertig waren, tauchte der Hausmeister-2 wieder auf, diesmal nicht allein. Er wurde von einen jungen Mann mit einem Koffer begleitet. Beide Männer unterhielten sich lebhaft in einer Sprache, die nach Rumänisch klang. Kurz unterbrach der Hausmeister-2 das Gespräch, um den Frauen mitzuteilen:

„Sie müssen hier weg!“

Jelena fing an zu kochen. Sie wusste, sie muss Ruhe bewahren und höflich bleiben. Sie hatte schon begriffen, wie wenig sie diesen Leuten bedeutet. Aber dieser Typ hatte sie nicht alle. Lässt sie den Dreck der Anderen putzen und schmeißt sie danach raus. Um das Zimmer seinem Landsmann zu geben.

„Nein. Sie haben uns das Zimmer zugewiesen. Wir haben es sauber gemacht.“

Der Hausmeister-2 hob den Zeigefinger zum Himmel:

„Dieser Mann hat aber dieses Zimmer in Berlin zugeteilt bekommen!“

Sie glaubte ihm sofort. Vielleicht sogar in der Himmelkanzlei. Sie merkte, dass der Berliner seinen Koffer auspacken will. Anscheinend hielt er die Diskussion für abgeschlossen. Empört rief sie:

„Stopp! Nicht auspacken!“

Der Berliner verharrte an seinem Koffer. Der Hausmeister lief rot an. Er schnappte die Koffer der Frauen und trug sie raus. Ende der Geschichte. Ihre Empörung konnte sich Jelena sparen.

Der Rumäne brachte sie in ein anderes Haus, öffnete eine Tür und lächelte höhnisch:

„Ein Zimmer für Sie. Bitte schön!“

Es war seine Reserve für die Ungehorsamen, ein richtiges Drecksloch.

5

Das Flüchtlingslager erwies sich als eine anarchische, chaotische, gesetzlose Kolonie. Jelena kannte den Standard, da sie vorher in einem anderen Lager gewesen war, in einem anderen deutschen Land. Dort funktionierte alles: die Unterbringung, drei Mahlzeiten am Tag und soziale Betreuung der Flüchtlinge. Dort fühlte man sich sicher, dort fühlte man sich wie ein Mensch. Leider trickste man bei der Anhörung Jelena und Katja aus, überzeugte sie woanders hinzugehen. Sie gaben nach, und nun ernteten sie die Früchte ihrer Leichtgläubigkeit.

Hier ging es anders zu. Hunderte von Menschen, überwiegend Männer, wurden aufgenommen und auf einem von der Außenwelt abgesperrten Gelände ausgesetzt. Weiter sollten sie selbst zurechtkommen. Hier spielte der Begriff „Menschenwürde“ keine große Rolle. Für die Veranstalter auf jeden Fall. Es gab keine erkennbaren Strukturen oder Regeln. Es gab auch kein Personal, das in der Lage gewesen wäre, die elementare Ordnung aufrechtzuerhalten.

Die Verwaltung des Lagers hielt sich anonym und arbeitete im Untergrund. Ihre Existenz bestätigten die im Flur des Verwaltungsblocks erscheinenden Listen und Informationen über das weitere Schicksal der Flüchtlinge.

Außer dem Hausmeister konnte man noch einen älteren, arabisch aussehenden Herrn im korrekten grauen Anzug sehen. Er kommandierte eine Armee freiwilliger Helfer, die im Lager kleine, aber wichtige Posten einnahmen: Essen verteilen, Hof kehren, die Kantinentür bewachen. Selbstverständlich waren für diese Hilfsarmee die Landsleute des Herrn im grauen Anzug rekrutiert, stramme arabische Burschen, die ihren Job ernst nahmen. Sie betrachteten ihn als Privileg und legten sich bei der Arbeit richtig ins Zeug.

Die vergebliche Suche nach einer Ansprechperson führte unweigerlich zum Pförtner oder zum Hausmeister. Der Kreis schloss sich, und es blieb dem Flüchtling nichts übrig, als sich auf sich selbst zu verlassen. Zugegeben, unter den Pförtnern waren nicht alle wie Bleiauge. Es gab auch freundliche und entgegenkommende Menschen. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Um zu überleben startete man ein Pionierleben - unverhofft.

Zu dieser Erkenntnis kam Jelena, als der rumänische Hausmeister sie in ihrer neuen Bleibe allein gelassen hatte. Ihre Bitte um einen Putzeimer beantwortete er mit einem leichten unverbindlichen Schulterzucken und machte sich aus dem Staub.

Das Putzzeug hätten sie aber gebraucht. Ein Stück Fußboden um den kaputten Ofen war verrußt. Die ausgebrochenen Steine lagen daneben. Ausgetrocknete Cola, die einmal in der Mitte des Raumes verschüttet worden war, konnte mit „Uhu“ konkurrieren. Sie fixierte den verstreuten Müll so fest, dass man das Ganze zuerst mit Wasser einweichen sollte. Für Wasser brauchten sie aber einen Eimer, den sie nicht hatten. Jelena suchte das ganze Haus ab, bis sie einen schmutzigen verwahrlosen Eimer erbeutete. Dazu noch einen Besen. Diesen zweiten Fund durfte man nicht unterschätzen. Außer zum Putzen eignete sich der Besen zum Tür von innen abschließen, denn einen Schlüssel hatten sie nicht. Also drückte der Stiel des Besens gegen die Tür, der untere Teil gegen den Kleiderschrank. Im Winkel von 45 Grad funktionierte es am besten.

Nun fehlte ihnen ein Putztuch. Jelena trennte sich von einem Handtuch aus dem Koffer, nahm Shampoo als Putzmittel, und es ging los. In einer Stunde konnte man das Zimmer betreten ohne zu riskieren, in der Cola-Falle hängen zu bleiben. Eine Frau aus dem Nachbarzimmer schaute bei ihnen vorbei, vom Shampoo-Duft angelockt. Könne sie etwas davon haben? Nein, sagte Jelena. Sie wusste nicht, wie lange dieser Ausnahmezustand dauern würde.

Das Absperren der Tür mit dem Besen war aber nur eine halbe Lösung. Von außen konnte man die Tür nicht abschließen. Das hieß, zu zweit konnten sie nicht raus. Die gesprächige Nachbarin warnte sie davor - man klaute alles. Selbst die karierte Bettwäsche verschwand spurlos und deren Wert bekam danach der sorglose Flüchtling von seinem Taschengeld abgezogen. Sie beschlossen, dass Katja vorwiegend im Zimmer bleibt, und Jelena sich um die Besorgungen kümmert.

Jedes Mal, wenn sie ausging, Essen zu holen oder die Aushänge im Verwaltungsblock zu lesen, musste sie über den Hof laufen. Der Hof hatte einige Gemeinsamkeiten mit einem Bahnhof. Hier kam man an und von hier reiste man ab. In der Zeit dazwischen wartete man. Die frisch Angereisten erkannte man sofort. Sie sahen aus wie ein Kind auf dem Straßenfest, wenn es gerade festgestellt hatte, die Mama sei nicht da: entsetzt und verloren. Einmal fiel Jelena eine Frau auf, die auf einem Stapel Gepäck saß. Sie gehörte bestimmt zur dieser Kategorie. Das Gepäck bestand aus mindestens zwei Dutzend Teilen. Die Frau streckte Arme und Beine über die Koffer und Kartons wie eine Henne, die ihre Küken schützt, und sagte wiederholt auf russisch:

„So etwas gibt es nicht mal bei uns!“

Im Hof wimmelte es von Menschen. Mehrere Männergruppen unterteilten sich das Territorium und vertrieben die Zeit mit Plaudern, Rauchen und sich am Kiosk bedienen. Frauen anmachen stand auch auf dem Programm. Frauen im Lager waren aber rar, um so aufdringlicher verhielten sich die Männer.

Eine junge dunkelhäutige Frau überquerte den Hof. Sie wäre überall ein Augenmagnet, aber hier... Groß, schlank, aber keinesfalls mager, mit Wespentaille und gut geformtem Busen. Körbchengröße D, schätzte Jelena. Die Schönheit hatte eine enge Jeans und einen noch engeren Rollkragenpullover an. Der Pullover war beige, und um den Hals hatte die Frau einen hellblauen Schal geworfen. Ganz locker, wie eine Schlinge. Eigentlich keinen Schal, nur eine blasse ausgewaschene Erinnerung an einen Schal. Dieser Fetzen funktionierte aber wie eine Federboa. Und die Frau war eine Diva, Diva im Flüchtlingslager. In wenigen Minuten bildete sich ein Kreis von Männern um sie. Jelena vermutete, das wären ihre Landsleute. Die Konversation schien nett zu verlaufen, die Frau lachte. Es fehlte nur die Autogrammvergabe.

Jelena selbst reagierte auf die Ansprachen nicht, ging einfach weiter. Als Kommentar hörte sie hinter sich:

„Hey, warum bist du so böse?“

Sie erlebte schon, welche Folgen ein harmloser Austausch über das Wetter haben kann. Der Mann, ein großer Afrikaner schnappte sie bei der Hand:

„Du bist schön. Komm, wir schlafen zusammen.“

Sie riss die Hand weg und ging. Der Mann klang fast empört:

„Was ist mit dir los? Das ist doch nicht umsonst!“

Zum Frühstück bekamen sie Brötchen und Wurst. Zwei Päckchen brachte Jelena in ihr Zimmer. Kaffee kochen war Katjas Aufgabe: eine ausgespülte Safttüte mit Wasser füllen, den Tauchsieder hinein, das Kaffeepulver im Plastikbecher mit kochendem Wasser überbrühen – fertig. Kaffee schmeckte nach früher. Eine Rückkehr in die Zivilisation.

Eine Rückkehr in die Zivilisation war auch das Duschen. Das aber konnte man nur mit Vorsicht genießen. Das erste und einzige Mal hatte Jelena gereicht.

Der Duschraum für Frauen, durch ein Bild an der Tür gekennzeichnet, ließ sich von innen nicht abschließen. An der rechten Wand gab es vier Duschkabinen, an der Wand gegenüber zwei Stühle zum Kleider ablegen. Jelena zog sich aus, ging unter die Dusche und drehte den Wasserhahn auf. Duschen war schon immer eine ihrer Schwächen. Das Wasser umschloss sie wie eine warme Hülle, spülte Müdigkeit und Sorgen weg, streichelte, entspannte, befreite. Sie schloss die Augen und ließ Wasser über die Haut rollen. Dann hörte sie die Tür aufgehen. Ein großer schwarzer Mann kam herein und zog sich aus. Jelena nahm an, da liegt ein Fehler vor:

„Das hier ist die Frauendusche!!!“

„Ja, ja.“

Er sagte es in dem Ton „Entspanne dich, Mädchen.“ Und zog sich weiter aus. Einen Moment hoffte Jelena, es wäre doch eine Frau. Groß, sportlich, mit riesigen Füßen. Aber dann sah sie die Person nackt: Es war ein Mann, mit allem männlichen Attributen. Er nahm die benachbarte Duschkabine und ließ Wasser laufen. Jelena ihrerseits drehte das Wasser ab und ging zu ihren Kleidern. So ruhig, wie sie es nur vortäuschen konnte. Sie zog sich an und verließ den Raum. Das schlimmste dabei war, dass ihre Tochter auch duschen musste und sie konnte sie dabei nicht begleiten.

Am schwierigsten war aber das Mittagessen. Das konnte Jelena – bei aller Mühe - nur für eine Person erkämpfen. Als warme Mahlzeit sollte das Mittagessen in der Kantine eingenommen werden. Die Kantine öffnete um 13 und schloss um 14 Uhr. Die Flüchtlinge wurden portionsweise von einem Türsteher aus der arabischen Hilfsarmee in die Kantine eingelassen.

Kurz vor dreizehn Uhr wartete vor dem Eingang schon eine unruhige Menschenmenge auf den Einlass. Offensichtlich kannten mehrere der hier Anwesenden das Schlangestehen nicht. Dementsprechend versuchte jeder als erster die Kantinentür zu passieren. Nicht zu vergessen, dass es überwiegend junge, kräftige und temperamentvolle Männer waren. Zarte Geschöpfe hatten hier keine Chance, voran zu kommen - würden sie sich widersetzen. Jelena widersetzte sich nicht. Sie schwamm mit dem Strom, obwohl es nicht zu ihrer Lebensstrategie gehörte. In dem Fall blieb ihr nichts übrig, als zu versuchen, den Schaden zu minimieren: den Ellenbogenstößen auszuweichen und das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Sie trug einen schwarzen Trenchcoat und knöpfte ihre weiße Bluse vollständig zu, was ihrem Äußeren eine gewisse Strenge verlieh. Emotionslos und nichtagierend wirkte sie in diesem Getobe fremd.

Nach 30-40 Minuten des Treibens in der raufenden und schreienden Menschenmasse erreichte sie die Eingangstreppe und damit das Blickfeld des Türstehers. Er bestimmte fünf oder sechs Glückliche, die hinein durften. Jelena war eigentlich nicht dran, sie hätte noch einige Stufen steigen müssen, das hätte gute zehn Minuten gedauert. Der Türsteher fischte sie aber aus der Menge:

„Sie!“

Sie reagierte zuerst nicht. Er wurde lauter:

„Sie im schwarzen Mantel! Gehen Sie durch!“

Die Menge protestierte, worauf der Türsteher etwas in seiner Sprache zurückbrüllte. Das könnte „Ruhe!“ bedeuten. Man wich Jelena aus dem Weg, und sie ging durch die Tür, von einem unzufriedenen Murren begleitet. Gelobt sei die Korruption! Diese Szene wiederholte sich jeden Tag.

In der Kantine holte sie zuerst einen Mehrgang-Napf und begab sich zur Essensausgabe. Teller gab es hier nicht, nur diese Art Tablett aus Kunststoff mit mehreren Vertiefungen. Das Angebot bestand aus pürierten Gerichten. Nur die Farbe machte den Unterschied aus, der Geschmack war gleich. Man plümpste ihr drei verschiedene Breie in den Napf, die sie am Tisch auslöffelte. Als sie fertig war, war auch die Mittagessenszeit zu Ende. Für Katja, die in ihrem Zimmer das Hab und Gut bewachte, ließen sie ein Teil des Frühstücks als Mittagsmahl übrig. Wenn es zum Frühstück Wurst gab, bekamen sie zwei Päckchen davon extra. Die schenkte ihnen ein türkisches Paar aus dem benachbarten Zimmer.

Nach sieben Tagen hatten sie sich im Lager eingelebt, nach zehn mussten sie es verlassen. Nicht nur sie, mehrere Flüchtlinge wurden aus der zentralen Aufnahmestelle in verschiedene Orte des Landes verlegt. Da hörten sie zum ersten Mal das magische Wort „Transfer“. Am Tag der Abreise standen auf dem Parkplatz Reisebusse aufgereiht. Es blieb nur eine Kleinigkeit zu erledigen, die Bettwäsche war abzugeben.

Katja stieg mit zwei Koffern in den Bus, und Jelena trug das Bettzeug zum Wäschekeller. Bis zur Abreise hatte sie eine gute Stunde, die Zeit sollte reichen. Ihr Optimismus verflog aber, als sie sich dem Wäschekeller näherte. Dasselbe Chaos wie beim Mittagessen. Resigniert stellte sich Jelena „in die Reihe“. Um zehn, das war die geplante Zeit der Abreise, begann sie sich Sorgen zu machen. Um elf erreichte sie die Eingangstreppe, um halbzwölf ließ sie fünf Stufen der Treppe hinter sich und betrat den Kellerraum.

Er sah aus wie eine Pfütze voller Kaulquappen, die Ähnlichkeit war verblüffend. Als Studentin hatte sie während eines Praktikums Amphibien beobachtet, und nun tauchte dieses Bild wieder auf. Die Kaulquappen bewegten sich pausenlos, energisch und chaotisch. Chaotisch aber nur auf den ersten Blick. Danach merkte man, dass ihre Bewegung ein Ziel hatte. Den Schalter. Weil aber jeder hier ein Bündel Bettwäsche an sich drückte – und bei Familienmenschen ein recht großes Bündel – lief das Ganze nicht reibungslos. Hier und dort flammten kleine Konflikte auf, und das Klima im Keller erhitzte sich mit jeder Minute. Die Lage am Schalter wurde diesmal von einer Gruppe Afrikaner kontrolliert.

Ein Mann neben Jelena sagte ihr etwas auf Französisch. Französisch konnte sie nicht und lächelte einfach zurück. Der Mann hatte nette Umgangsformen und eine gepflegte Erscheinung. Ein Südländer, groß und schlank, vielleicht in ihrem Alter, Typ Kaufmann. Der Schnauzer ließ ihn allerdings älter aussehen. Er redete weiter auf sie ein und gestikulierte in Richtung des Schalters. Dann drängte er durch die Menge nach vorn und sprach den Anführer der Kontrollgruppe an. Dabei zeigte er auf Jelena. In seiner Rede konnte Jelena lediglich das Wort „Madame“ verstehen, das mit viel Respekt und Nachdruck gesprochen wurde. Der Mann schwindelte, daran hatte sie keinen Zweifel. Er wollte den Boss der Gruppe überzeugen, sie zum Schalter zu lassen, daran zweifelte sie auch nicht, und der Boss blieb misstrauisch. Er stellte Gegenfragen, hörte auf Kommentare seiner Kameraden und blickte hin und wieder zu Madame, die ihm wahrscheinlich als Prinzessin inkognito vorgestellt worden war. Nach zehn Minuten Verhandlungen gab er doch nach und bedeutete Jelena, zum Schalter zu kommen. Sie beeilte sich, ihr „Anwalt“ trat ihr entgegen und führte sie zum Schalter. Als sie ihre Bettwäsche abgab, gab der „Anwalt“ sein Bündel auch ab. Blitzschnell tat er das, Leute der Kontrollgruppe konnten es nicht verhindern. Jelena dachte, die Afrikaner verprügeln gleich den gerissenen Fuchs, der zudem völlig ungeniert lachte. Aber sie schimpften bloß auf französisch.

Jelena lief zum Bus, der zum Glück noch da war. Sie nahm neben Katja Platz und atmete erleichtert auf. Der Mann mit den guten Umgangsformen stieg auch in diesen Bus ein. Auf ihn warteten seine Frau und drei bildhübsche Töchter. Er begann sofort ihnen etwas zu erzählen, lachte dabei und strahlte Selbstzufriedenheit aus. Als er Jelena sah, zwinkerte er ihr zu wie seinem Komplizen. Sie grinste zurück. Gelobt sei die Korruption!

6

Der Bus brachte sie nach Sichelheim, eine kleine verschlafene, von grünen Hügeln umgebene Stadt. Die Weinberge und Streuobstwiesen auf den Hügeln verströmten Frieden und Wohlstand.

Vor ihrem neuen Heim breitete sich eine viereckige grüne Wiese aus, die sich mit zwei aufgestellten Toren in ein Fußballfeld umfunktionieren ließ. Sanfter Oktoberwind streifte die Kronen alter Kastanienbäume, die den Hauseingang bewachten. Recht hübsch, fand Jelena. Selbst wenn das graue dreistöckige Haus etwas mitgenommen wirkte. Aber einen Palast hatte sie auch nicht erwartet.

Nachdem sie ihr Gepäck abgestellt hatten, wurden die Flüchtlinge zum Hausmeister gerufen – um das Elementare zu bekommen. Sie reihten sich vor der Kammer auf und spähten, was dem Ersten in der Schlange in einen Karton gelegt wird: karierte Bettwäsche, zwei Handtücher, ein Topf, zwei Teller, eine Tasse, ein Set Essbesteck. Es war still, keiner schubste. Als der Hausmeister aus dem Regal einen Handbesen und eine Kehrschaufel holte und dem Flüchtling reichte, rollte durch die Menschenreihe eine Welle der Begeisterung. Werkzeug zum Putzen kann ein Wunder bewirken – bei Menschen, die einige Wochen im Dreck gelebt hatten.

Jelena und Katja kamen in einem Sechs-Bett-Zimmer unter, dem einzigen Frauenzimmer im Haus. Als sie eintraten, war ein Platz bereits belegt. Eine alte Frau saß breitbeinig auf dem Stuhl neben ihrem Bett und atmete mühsam. Das Atmen fiel ihr schwer, sie schien dafür ihre ganze Energie zu verbrauchen. Tiefe Furchen durchquerten ihr Gesicht, ein weiter Rock versteckte kaum die angeschwollenen Beine. Auf ihren „Guten Tag!“ nickte sie zurück, sonst änderte sich nichts an ihr. Sie kaute weiter auf den Lippen, guckte vor sich hin und überprüfte bisweilen, ob ihre dünnen langen Zöpfe ordentlich auf der Brust lagen.