Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Del Nuevo Extremo

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Spanisch

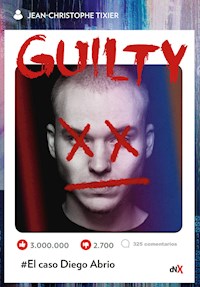

¿Qué pasa cuando todos los insultos, amenazas y odio que expresamos en internet se convierten en violencia real? J. C. Tixier explora esa posibilidad a través del caso de Diego Abrio, un joven preso que es liberado de la cárcel gracias a una siniestra aplicación para el móvil… Si el contador del perfil de Diego alcanza los tres millones de votos en la aplicación Guilty, será liberado. Hace ya tres años que cumple condena en la cárcel por el accidente de coche que acabó con la vida de su novia, Mona. Pero en esta sociedad distópica, ser liberado no es nada bueno. La ley establece que, una vez fuera de la cárcel, los ex-prisioneros serán sometidos a la justicia popular, lo que quiere decir que podrán ser linchados o protegidos por cualquier ciudadano común y corriente con quien se crucen en la calle. Los cazadores de presos son violentos y están organizados, pero también lo están los activistas en contra de la ley dispuestos a salvarlo. Diego se verá envuelto en una violenta guerra entre facciones, mientras lucha por reconciliarse con su pasado y su crimen, descubriendo sus auténticos miedos y dudas, ya que es un adolescente que aún debe decidir cómo quiere vivir su propia vida. Una historia donde se destacan el suspenso y el terror con toques paranormales, mucha tensión y una ambientación bastante asfixiante.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 174

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Guilty

Jean-Christophe Tixier

Guilty

#El Caso Diego Abrio

Tixier, Jean Christophe

Guilty / Jean Christophe Tixier. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Del Nuevo Extremo, 2022.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

Traducción de: Sara Mendoza.

ISBN 978-987-609-825-0

1. Narrativa Francesa. 2. Ciencia Ficción. 3. Literatura Infantil y Juvenil. I. Mendoza, Sara, trad. II. Título.

CDD 843.9283

© 2021, Jean-Christophe Tixier.

© 2021, RAGEOT-EDITEUR, Paris

© 2022, Editorial del Nuevo Extremo S.A.

Charlone 1351 - CABA

Tel / Fax (54 11) 4552-4115 / 4551-9445

e-mail: [email protected] - www.dnxlibros.com

Título original: Guilty, L'affaire Diego Abrio

Traducción: Sara Mendoza

Corrección: Marta Álvarez

Diseño de cubierta: Alice Peronnet

Cubierta: © AkuMimpi d’après © Alyona Grishina / Unsplash & Freepik

Diseño de maqueta: Marion Biffaud

Primera edición en formato digital: octubre de 2022

Versión: 1.0

Digitalización: Proyecto 451

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Para Stéphane,

Gracias a Guilty:

Encuentra el perfil de todos los culpables con posibilidad de ser puestos en libertad;Participa, con un simple clic, en la elección de los próximos liberados;Sigue el desarrollo de su huida;Infórmate del destino final de cada uno, con alertas en tiempo real.Culpable:

toda persona que ha cometido

un crimen, delito o infracción.

Artículos 1, 2 y 3 de la ley

sobre la liberación

Artículo 1:

Toda persona que haya cumplido los tres primeros años de su pena de prisión es susceptible de recibir la liberación a través del procedimiento llamado popular.

Artículo 2:

El o la liberada seguirá siendo culpable a ojos de la justicia y de la población. El o ella será, por lo tanto, puesto en libertad a su suerte y no podrá beneficiarse de ninguna ayuda o apoyo por parte de ninguna autoridad estatal.

Artículo 3:

Las personas o grupos de personas que atenten contra la vida de los liberados gozarán de total impunidad.

El secuestro, la tortura, así como toda violencia inútil, siguen estando prohibidos y sí podrán ser objeto de persecución legal.

ME LLAMO DIEGO. Tengo veintidós años.

Nací una mañana de abril, a las nueve.

Mi madre me ha contado muchas veces que ese día hacía sol y que por una ventana abierta de la maternidad se escuchaba el alegre canto de un mirlo. Todo el mundo decía que ese era un buen presagio, y que mi vida sería ligera y hermosa como el piar de los pájaros. Pero el canto del mirlo se ha apagado para siempre bajo el peso de la ira que me rebosa, del pasado que me aplasta, del arrepentimiento que me ahoga; bajo los gritos y las amenazas de mis compañeros de prisión; bajo el efecto de la violencia que se expande a mi alrededor... Y también en mi interior.

Sin embargo, la vida me sonreía. Crecí rodeado de amigos, sin darme cuenta de lo frágil que era mi existencia. Hasta que conocí a Mona. Fue el principio de una gran historia de amor y pasión. Cuando me acuerdo de esos años, tengo la impresión de que los vivió otra persona. Porque de eso ya no queda nada. Un segundo fue suficiente para que todo estallase. Un segundo del que solo yo tengo la culpa, por mi estupidez, por mi irresponsabilidad.

¿Qué pasó después?

Un delirante engranaje que pulverizó mi futuro. Una rabia infinita que se agita en todas las células de mi cuerpo.

Culpable.

La palabra retumbó en el pesado silencio de la sala del tribunal. Desde entonces, su eco resuena en mi mente y me despierta por las noches, ahogando para siempre el canto del mirlo.

Sí, soy culpable, y lo seguiré siendo hasta mi último suspiro.

Pero ha llegado el momento de afrontarlo.

Una nueva sentencia.

Un nuevo veredicto.

Falta muy poco.

1

LUNES, 23:30 H. – CÁRCEL CENTRAL

—¡Estás a punto de convertirte en un héroe, tío!

Diego se tensa al ver cómo su compañero de celda hace un baile de la victoria, con el puño apretado y el brazo levantado. Le pide que se calle. Su corazón ya no es más que un amasijo de latidos imposibles de controlar.

—¡Dos millones novecientos ochenta y siete mil doscientos cincuenta y cinco votos a favor! —insiste Karl—. Es una jodida pasada, tío.

Su entusiasmo llena la celda con un eco siniestro. Diego se mantiene inmóvil, no consigue despegar la mirada de la pantalla de televisión colgada de la pared. Por mucho que sea su fotografía lo que está mirando, no es capaz de procesar que la presentadora del telediario esté, efectivamente, hablando de él.

—¡Joder, tío, te vas a convertir en una estrella, una verdadera estrella!

Karl debe de tener veinticinco o veintiséis años y no puede evitar hablar y opinar de todo, todo el tiempo. Cualquiera diría que le asusta el silencio y que su propia voz lo tranquiliza. Siempre repite que él no tenía nada que ver con el crimen del que le acusaron, que solo estaba metido en ese atraco para echar una mano a unos viejos colegas, que era un simple vigilante, y que si hubiese sabido que saldría tan mal jamás habría aceptado. Normalmente, Diego lo escucha sin prestarle atención, asintiendo con la cabeza para hacer ver que sigue todo lo que le está diciendo. Pero en este momento no puede soportar su bucle delirante. Diego se controla para no darle un puñetazo en la cara y hacer que se calle, y se contenta con un «¡Cierra la boca!» acompañado de una mirada de odio. Ha debido de ser convincente, porque Karl se sienta sobre el catre, gruñendo por lo bajo. Diego lo ignora.

Sigue fascinado por su imagen en la pantalla. Es él y, sin embargo… La foto es de antes del arresto, hace tres años. Arresto. Condena. Encierro. Una vida que se detiene. Tres años, una eternidad.

En la esquina derecha de la pantalla, el contador de votos se acelera. Un millón novecientos ochenta y siete mil trescientos veintisiete, dos millones novecientos ochenta y ocho mil seiscientos treinta y dos, dos millones novecientos noventa mil cuatrocientos cincuenta y tres.

Diego se imagina a los internautas detrás de sus smartphones, intenta adivinar las emociones que los invaden al ver cómo aparecen sus votos. Un clic que se suma al contador y lo acerca inexorablemente a la fatídica marca de los tres millones.

¿Enfado? ¿Satisfacción? ¿Rabia? ¿Piedad? ¿Júbilo? ¿Excitación? ¿Diversión? ¿Venganza?

Este tornado de emociones lo ocupa mientras transcurre esa espera febril, que se estira durante interminables horas o apenas algunos minutos. Para él, el tiempo ya no pasa como para los demás, sino en función de los números del contador.

2.991.184, 2.992.002, 2.992.795.

Diego camina hasta el pequeño lavabo con el esmalte desconchado, y abre el grifo para echarse agua fría sobre el rostro. Apenas la siente. La marca de los tres millones está apenas a un puñado de clics. Después de ese límite, llegará la caída. Debería acostarse, intentar dormir algunas horas para reunir fuerzas y tener la suerte de su lado. Pero su cuerpo es como un volcán en erupción, la sangre parece lava corriendo por sus venas.

2.993.588, 2.993.891, 2.994.258.

Le gustaría poder apagar la pantalla, pero el contador de votos lo hipnotiza. Su destino se está decidiendo delante de sus propios ojos sin que él pueda intervenir. El efecto del agua fría en su cara ya ha pasado. El inmovilismo controla su cuerpo, que parece secretar una sustancia tóxica que lo hace estar aún más nervioso. Necesita andar, correr.

—Deberías descansar, a no ser que quieras que la caza del zorro dure menos de cinco minutos.

Karl estalla en una serie de agudas carcajadas, que se ahogan en un ataque de tos, una tos que no lo abandona desde hace dos meses. Está en muy mala forma.

—Mejor tú que yo —añade, como adivinando los pensamientos de Diego.

2.994.334, 2.994.572, 2.994.897.

Ya nada podrá parar el contador. Es el próximo. Seguramente antes del amanecer. Durante un instante, se pregunta qué pasará ahora. Abandona la pantalla y finalmente decide acostarse en su catre.

Por suerte, la herida de la rodilla derecha de Karl le impide subir la pequeña escalera metálica, así que Diego tiene la litera superior. Pero en la prisión nada es seguro, y la lucha es constante. Hace tres meses, Rony, a quien le adjudicaron esa misma celda, intentó echarlo de la litera. Es el tipo de tío musculoso que solo sabe relacionarse a través de la fuerza, la agresión y el insulto. Diego aguantó, apretó los puños y amenazó al recién llegado. Desde hace dos días, Rony está en una celda de aislamiento; le dio una paliza a Karl porque se negó a darle su ración de patatas. Diego se interpuso y se llevó un puñetazo en las costillas, pero también le dio dos a Rony antes de que lo neutralizaran. Los guardias tardaron en llegar. Su prioridad no es separar a las bestias.

Diego se siente aliviado de que Rony no esté delante ahora que su existencia está a punto de caer al vacío. Con Karl es diferente. Comparten celda desde hace casi dos años. Con ellos siempre ha habido un tercer convicto, a veces hasta un cuarto. Pero siempre han formado un frente común contra los otros, como en un pacto tácito. Diego ha defendido a Karl muchas veces, pues su carácter demasiado dulce lo convierte en una presa fácil. No puede imaginar qué será de su compañero una vez que deje de contar con su protección. Se prohíbe pensar en ello. Bastante tiene consigo mismo.

Diego se tumba sobre la colcha. Desde ahí arriba le da la impresión de escapar de la suciedad de la celda. Un retrete mal aislado por una cortina que improvisaron con una vieja sábana, una mesa, una silla y un taburete que deben apilar cada vez que uno de ellos quiere hacer una serie de flexiones. No hay espacio. Pero ellos tienen suerte. Algunas celdas, a veces, contienen hasta a cinco o seis presos al mismo tiempo.

Las paredes fueron repintadas hace poco, de un amarillo tan pálido que destaca las manchas de humedad. Diego las conoce todas, podría incluso cartografiarlas de tanto que las ha observado para distraerse y no pensar en su fatídico final. No hay nada decorando las paredes que pueda dar siquiera un atisbo de calidez a ese lugar. Karl pegó una foto de su novia encima de su cama, y también la de una playa paradisíaca en la que nunca ha estado. Sueños baratos. Es su estrategia para no volverse loco. Rony ha pegado imágenes de kick boxing.

Diego nota las lágrimas bajando por sus mejillas y ahoga un grito. Se siente totalmente perdido. Cuando cierra los ojos, todo da vueltas en su cabeza, hasta que siente que está a punto de vomitar. Entonces vuelve a abrir los párpados, fija la vista en el techo y deja que sus ojos recorran las fisuras que se entremezclan.

A intervalos regulares se escuchan gritos que retumban e invaden los pasillos, las escaleras y el patio. De pronto, unas celdas más allá, un grito cubre a todos los demás. «¡Violador!». Inmediatamente, se escuchan respuestas e insultos y los silbatos de los guardias, que reclaman silencio. Es imposible dormir… Una muestra del caos que le espera cuando salga.

Echa un ojo a la pantalla. 2.995.604. Le gustaría que el contador subiese más rápido aún. Cuanto más rápido, mejor. Sabe que superará la marca de los tres millones. Esta espera insoportable es como si un alien se lo comiese desde dentro.

Con los ojos abiertos, rememora su vida anterior. Su madre. Su padre. La escuela. Sus amigos. El instituto. El baloncesto, que tan bien se le daba gracias a su complexión atlética, que compensaba los pocos centímetros que le faltaban. Los partidos. Luego la universidad… Imágenes que parecen sacadas de una película. Las desecha y se concentra en el retrato de Mona, que nunca podrá olvidar. Se agarra a él. Es lo único que le queda.

El rugido de un clamor saca a Diego de su ensoñación.

Tres millones, dicen los gritos que provienen de otras celdas.

—¡Tres mi-llo-nes! ¡Tres mi-llo-nes! ¡Tres mi-llo-nes!

Se incorpora. Karl está de pie y lo mira con una sonrisa compasiva.

—¡Lo has logrado, tío!

Como si le hiciese falta una confirmación, Diego echa una mirada al televisor. El contador inmóvil parpadea en rojo mostrando la cifra: 3.000.000. Las lágrimas se agolpan en sus ojos y amenazan con caer por su rostro. Con un gesto rápido, se las seca. Es demasiado tarde para llorar.

Se acerca a la pequeña ventana. Detrás de los barrotes, la noche, y detrás, el muro de la cárcel, y más allá, la ciudad. A estas horas, solo deben de andar por ahí los insomnes y la gente que esté de fiesta. Todavía es temprano para que la masa de trabajadores invada las calles.

¿Y ahora? Los fuertes latidos de su corazón cubren los gritos sin fin que salen del resto de celdas. Karl le da algunas recomendaciones, que Diego no escucha. Los pensamientos se le acumulan. Y entonces la cerradura gira. Y la puerta chirría.

Son dos, con uniforme.

2

MARTES, 7:50 H. – PALACIO DE JUSTICIA

—¡No te muevas!

El tono no es ni amistoso ni brutal, sino que tiene una sencilla neutralidad que reconforta a Diego con la idea de que no es más que un número. Desde que fue arrestado y juzgado ha perdido su nombre, su apellido y todo lo que lo relacionaba con su vida anterior.

Agachado ante él, un agente le ajusta una pulsera electrónica al tobillo. Una vez que el cierre está sellado, comprueba que le queda bien y se gira hacia el ordenador para asegurarse de que la transmisión funciona correctamente. El hombre está concentrado. Parece apenas algo mayor que Diego. Solo que él está en el lado de los buenos.

Tras unos clics, aparece un mensaje en la pantalla:

...

El agente se gira hacia Diego y lo escruta con atención, como evaluando si los datos que han aparecido en la pantalla son correctos. Pone los dedos sobre su muñeca, observa su reloj y vuelve a mirarlo a los ojos.

—Es normal que tengas el pulso tan alto, dadas tus circunstancias, incluso aunque no hayas hecho ejercicio. Igual que tu IEE.

—¿Mi qué? —pregunta Diego.

—Tu Índice de Estabilidad Emocional. Con lo que estás a punto de vivir, es normal que sea tan bajo. Los he visto peores.

Diego se pregunta si el agente le dice eso para tranquilizarlo, si lo dice por costumbre, o si es por discreción.

—¿Quién tiene acceso a esta información? —indaga Diego.

El agente suelta un largo suspiro.

—El juez te lo explicará todo.

—¿Aparece mi foto?

El agente niega con la cabeza.

—Guárdate tus preguntas para el juez. Es el único que puede responderte. Yo solo estoy aquí para encargarme de la parte técnica.

—¿Y esa cruz en el mapa qué es? ¿Soy yo?

El agente hace como si no lo hubiese oído y se escuda tras el silencio, con expresión inescrutable. Diego vacila. Las lágrimas le queman los ojos.

Justo antes de que apague el ordenador, Diego echa un último vistazo a su ficha. Su pulso ha saltado a ciento dieciocho y su IEE no es más que de dos sobre diez. Se asfixia, y nadie parece darse cuenta. En ese instante, echa de menos a Karl. Le gustaría poder hablar con él. Poder escuchar sus peroratas. Cualquier cosa antes que salir de aquí.

—¡Levántate!

Diego obedece y se concentra en la sensación que le provoca la tobillera electrónica. Es como una mosca que está a punto de convertirse en su peor enemigo y de la que no podrá separarse.

En el pasillo desierto no hay más ruido que el eco de sus propias pisadas. Diego reduce el paso para que sus pies no vayan al mismo ritmo que los de sus guardas. El silencio del Palacio de Justica es más violento que los gritos de la prisión.

—¡Avanza! El juez te espera y nosotros tenemos otras cosas que hacer.

Una ira sorda lo invade, aunque no sabe contra quién, ni cómo digerirla.

Se cruzan con dos policías uniformados. Uno susurra algo a su colega mientras fija la mirada en Diego. Su respiración se acelera. Su ira aumenta. No aguanta más y pide ir al baño. Necesita una pausa. Uno de los agentes lo acompaña. El lugar está decrépito. La pequeña ventana con cristalera de catedral no permite ver el exterior. La mira durante un largo momento. Lo tranquiliza. Se muere de miedo. El agente se apoya contra el lavabo, mientras Diego entra en uno de los cubículos. Cuando sale, el hombre no se ha movido ni un ápice. Diego debe hacerle una señal para que se aparte y así él pueda lavarse las manos.

Un poco más adelante, le piden que pare. El agente da dos golpes secos a una puerta, en la parte inferior figura una placa en la que se puede leer un nombre y un título: «Elsa de Bauller. Jueza de condenas populares».

Sin esperar a que les den permiso para avanzar, el agente abre la puerta y empuja a Diego al interior.

Son dos, detrás de un gran escritorio. La que está sentada en el centro debe ser la jueza. Más estricta. Más severa. Recorre su dossier con los ojos, y respira profundamente sin dirigirle tan siquiera una mirada. La otra le dedica una sonrisa teñida de una especie de ternura o compasión, como pidiendo perdón por no poder hacer nada por él. Finalmente, la jueza lo escruta durante algunos segundos antes de volver a sumergirse en el dossier.

Pasan minutos que parecen horas. Diego se pregunta si toda esta puesta en escena está hecha a propósito para dar más solemnidad al acto. Se acuerda de su juicio, del momento del veredicto, del lapso de tiempo entre el anuncio de su culpabilidad y el de la duración de la condena.

—Si le soltamos hoy —empieza la jueza con tono duro— es porque el pueblo, con plena conciencia, ha decidido que su dossier debe ser objeto de un procedimiento especial. —Lo mira fijamente—. Diego Abrio…

Sigue con su fecha de nacimiento y recordando los hechos, la sentencia. Diego se lo sabe de memoria. Permanece inmóvil mientras su mente se debate con la fuerza desesperada de un pez que acaba de ser sacado a la superficie, colgado de una caña de pescar. Se pregunta qué va a hacer; le gustaría poder planear sus primeros pasos. Huir. Sí, va a correr, a ponerse a cubierto, y entonces podrá pensar.

—¿Me escucha usted?

La llamada de la jueza interrumpe sus pensamientos. Diego sacude la cabeza para decir que sí, pero ella ni siquiera lo sigue mirando.

—Le voy a explicar cómo funciona el procedimiento. Desde el momento en que yo firme su certificado de liberación, los agentes le conducirán al sótano del Palacio de Justicia. Desde ahí, un furgón le llevará a un lugar secreto. Al medio día, será librado a su suerte. A partir de entonces, cualquier ciudadano de este país tendrá la posibilidad de actuar contra usted como le plazca, con total impunidad.

Estas últimas palabras le provocan una arcada. Un aluvión de imágenes violentas invade su cerebro: cuerpos desmembrados, huesos rotos, los gritos de sus agresores que ahogan sus llamadas de auxilio, el imposible perdón.

—¿Le han explicado cómo funciona la tobillera electrónica?

—No, me han dicho que usted…

—Cada día —la jueza lo corta—, a las siete en punto de la tarde, una serie de datos sobre usted será transmitida a una plataforma virtual que cualquier usuario de la aplicación Guilty podrá consultar. Además de su pulso e Índice de Estabilidad Emocional, la tobillera transmitirá su geolocalización en ese preciso instante. ¿Alguna pregunta?

Diego tiene miles, pero teme que las respuestas de la jueza lo inquieten todavía más. Se calla. Puede que sea mejor así. La jueza espera un poco más antes de seguir.

—Por último, la ley me obliga a comunicarle los siguientes datos: de las doscientas treinta y siete personas que ya han sido liberadas en el marco de este procedimiento, ciento setenta y cinco murieron linchadas por la población. Nueve consiguieron reunir pruebas de su inocencia y se beneficiaron del perdón popular. Las otras cincuenta y tres han desaparecido, y no sabemos qué ha sido de ellas.

Diego no puede evitar realizar un rápido cálculo mental. cincuenta y tres de doscientas treinta y siete es algo más del veinte por ciento. Esa perspectiva le da cierta esperanza y energía.

La jueza tiende un documento al agente.

—Os lo podéis llevar.