Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Einer wie alle, keiner wie er

Nachruf auf Günter Grass

Der Trommelbube

Der Nachwuchsschriftsteller Günter Grass wird durch „Die Blechtrommel“ bekannt

Dingslamdei

Besprechung der Novelle „Katz und Maus“

Zunge heraus

Zum Erscheinen des Romans „Hundejahre“

„Ich will auch der SPD einiges zumuten“

SPIEGEL-Gespräch mit dem Wahlkämpfer Günter Grass

Das Dingslamdei

Aufregung um die Verfilmung von „Katz und Maus“ mit den Söhnen von Willy Brandt

„Ich werde meinen Hund verbrennen“

Über die Uraufführung von Grass' Drama „Davor“

Sowas durchmachen

Es-Pe-De-Wahlkämpfer Günter Grass

„Unser Grundübel ist der Idealismus“

Günter Grass über sein politisches Engagement

Mäßig mit Malzbonbons

Besprechung des Romans „örtlich betäubt“

Nora – ein Suppenheim

Rezension von „Der Butt“

„Dieser wabernde deutsche Idealismus“

Grass über die politische Zukunft Deutschlands nach Stammheim

Eine barocke Gruppe 47

Zum Erscheinen der Erzählung „Das Treffen in Telgte“

Die Wiederkehr des frechen Oskar

Volker Schlöndorffs Verfilmung der „Blechtrommel“

„Infantilismus einer ganzen Epoche“

SPIEGEL-Interview mit Günter Grass und Volker Schlöndorff

In stetiger Sorge um Deutschland

Günter Grass und sein neues Buch „Kopfgeburten“

„Wir müssen lernen zu verzichten“

SPIEGEL-Gespräch mit Grass über die SPD, die Grünen und die Zukunft Deutschlands

Viel Gefühl, wenig Bewußtsein

SPIEGEL-Gespräch mit Grass über eine mögliche Wiedervereinigung Deutschlands

Nötige Kritik oder Hinrichtung?

SPIEGEL-Gespräch mit Grass über die Debatte um Christa Wolf und die DDR-Literatur

Dichter und Kritiker: ein Paar

Aufregung um Grass' Deutschland-Roman „Ein weites Feld“

… und es muß gesagt werden

Ein Brief von Marcel Reich-Ranicki an Günter Grass zu dessen Roman „Ein weites Feld“

Das ganze Säkulum: ein Quiz

Grass schaut zurück auf „Mein Jahrhundert“

Später Adel für das Wappentier

Grass erhält den Literaturnobelpreis 1999

„Das tausendmalige Sterben“

Die Novelle „Im Krebsgang“ erzählt von der Versenkung der „Wilhelm Gustloff“ 1945

Er war herzlich – und herrisch

Günter Grass' Nachruf auf Rudolf Augstein

„Siegen macht dumm“

SPIEGEL-Gespräch mit Grass über seinen Lyrikband „Letzte Tänze“ und die Prägung seiner Generation durch den Krieg

Fehlbar und verstrickt

Grass' spätes Geständnis, bei der Waffen-SS gedient zu haben

Bockbeiniges Väterchen

Im Memoirenband „Die Box“ plaudert Grass vor allem Familiengeschichten aus

„Oralverkehr mit Vokalen“

SPIEGEL-Gespräch mit Grass über seine Heimat in der deutschen Sprache und das politische Desinteresse junger Autoren

Impressum

Vorwort

Vorbemerkung

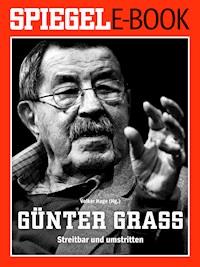

Günter Grass und der SPIEGEL: Das ist eine lange intensive Beziehung auf Gegenseitigkeit. Der Schriftsteller, Jahrgang 1927, wurde seit den literarischen Anfängen kritisch begleitet. Und er nutzte das Magazin gern als Plattform für Statements und politische Verlautbarungen, sei es in eigenen Beiträgen, sei es als Befragter in zahlreichen SPIEGEL-Gesprächen. Sein Kopf war häufiger auf dem Titelblatt zu sehen als der jedes anderen Schriftstellers. Immer wieder gab es zwischendurch Phasen von Ermüdung und Entfremdung, die aber nie zu einem endgültigen Bruch führten, selbst dann nicht, wenn Grass sich über den einen oder anderen Artikel besonders empörte. Die wesentlichen SPIEGEL-Beiträge aus mehr als 55 Jahren sind hier versammelt, von einer Rezension des späteren Welterfolgs „Die Blechtrommel“ im Jahre 1959 bis zu einem Gespräch über sein bislang letztes Buch „Grimms Wörter“, eingeleitet von einer ausführlichen Würdigung des Lebens und Werks aus Anlass seines Todes am 13. April 2015. Noch eine Anmerkung: Mehrere Jahre hindurch wurde der Name des Schriftstellers im SPIEGEL so buchstabiert, wie er auch in seinem Pass steht, nämlich „Günter Graß“. Das wurde hier vereinheitlicht und die international übliche Schreibweise gewählt, wie sie auch auf seinen Büchern zu finden ist und seit langer Zeit auch vom SPIEGEL verwendet wird: Günter Grass.

Volker Hage

SPIEGEL-Titel 17/2015

Einer wie alle, keiner wie er

Günter Grass war der wichtigste deutsche Schriftsteller der Nachkriegszeit. „Die Blechtrommel“ bleibt unvergessen, aber auch das Verschweigen einer Verwicklung während des Krieges. Erinnerungen an einen fehlbaren Moralisten. Von Volker Hage

Seine Hand zitterte auf dem Weg hinaus zum Schlussapplaus auf die Bühne. Hand in Hand mit dem Regisseur ging er langsam und vorsichtig, was dem Alter geschuldet war, gewiss, aber auch der Aufregung und vielleicht der Rührung über sich selbst, sein Werk, sein Leben.

In der ersten Reihe des Thalia Theaters saß Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz, im Saal das Bürgertum der Stadt, am letzten Samstag im März. Und er empfing das, was er immer glaubte verdient zu haben: Anerkennung, Respekt, Liebe, endlich.

Im Herbst vergangenen Jahres hatte ihn der belgische Regisseur Luk Perceval besucht und von dem Plan berichtet, „Die Blechtrommel“ aufzuführen. Perceval erzählt, Günter Grass sei ein wenig vorsichtig gewesen. In den Fünfzigerjahren, noch vor der „Blechtrommel“, hatte er sich als Dramatiker versucht und die Erfahrung gemacht, dass das Theater eine Zerstörungsmaschine sein kann, die Texte bis zur Unkenntlichkeit zerschneidet und sie ganz und gar auffressen kann. Diese Wut, erzählte Grass damals im Herbst, habe ihn erst dazu gebracht, einen Roman zu schreiben. Einen Roman kann niemand zerschneiden, auffressen. Und als ihm Perceval auch noch sagte, dass die Hauptfigur Oskar Matzerath auf der Bühne eine über 70 Jahre alte Dame spielen sollte, zündete sich Grass erst mal die Pfeife an.

Er hat dann zugestimmt. Ob er auch zur Premiere nach Hamburg kommen würde, war lange nicht klar. Was, wenn es ihm nicht gefällt? Aber dann saß er doch am 28. März 2015 zusammen mit seiner Frau in der ersten Reihe, ziemlich genau in der Mitte, hinter ihm das Publikum, vor ihm nur noch die Bühne und die Schauspieler und überall im Raum der Text, den er vor mehr als einem halben Jahrhundert in Paris geschrieben hatte und dem er alles verdankt: die Anerkennung, den Ruhm, den Nobelpreis, den Inhalt seines Daseins.

Beim Schlussapplaus stand ein glücklicher Mann auf der Bühne. Hand in Hand mit dem Regisseur. Hand in Hand mit dem zehnjährigen Jungen, dessen leicht krächzende Stimme aus dem Off große Teile des Textes gesprochen hatte. Hand in Hand mit der 72-jährigen Schauspielerin Barbara Nüsse, die ihn immer wieder von der Bühne angeschaut hatte, als spräche sie den Text nur für ihn. Hand in Hand mit dem jungen Oskar und dem alten Oskar, Hand in Hand mit seinem fiktiven Alter Ego, das, so die Idee Percevals, sich auch im Alter immer noch so fremd fühlt in seinem Land, wie es sich schon als kleiner Junge in der Nazi-Zeit fühlte, nachdem es einst beschlossen hatte, das Wachsen einzustellen. Auf der Premierenfeier erzählte ein fröhlicher Grass, dass er selbst das Wachsen zum Glück nicht eingestellt habe.

Es war der letzte große Auftritt von Günter Grass, und Perceval sagt auch, dass sich dieser Abend der Wiederbegegnung von Grass mit sich selbst anfühlte wie ein Abschied. Alles schien geschrieben, alles schien gesagt, ein Mann mit 87 Jahren, im Wissen, dass das Ende kommen wird, aber ohne die Härte und Verbitterung des Alters, stattdessen voller Dankbarkeit und Zartheit und Demut dafür, was das Leben ihm geschenkt hat. „Seine Hand zitterte“, sagt Perceval, „es war zu spüren, wie ihn das berührt. Es hat mich tief gerührt.“

Die deutsche Nachkriegsliteratur: Günter Grass verkörperte sie wie kein Zweiter. Er war ihr Repräsentant, ihr Aushängeschild, ihr Markenzeichen. Er war stets gegenwärtig bei politischen Debatten. Er schrieb den wichtigsten deutschen Nachkriegsroman. Sein internationales Renommee übertraf das von Heinrich Böll und Siegfried Lenz, von Hans Magnus Enzensberger, Uwe Johnson, Martin Walser und Christa Wolf – und das nicht erst, seit er 1999 in Stockholm den Nobelpreis für Literatur entgegengenommen hatte. Unter den Toten der Republik ragt er hervor wie Adenauer und Brandt in der Politik, wie Adorno und Heidegger in der Philosophie, wie im Literaturbetrieb sonst nur noch Marcel Reich-Ranicki, sein kritischer Widerpart über Jahrzehnte.

Grass war vital und beharrlich, stoisch und störrisch, oft belehrend, manchmal unerträglich und immer schwer belehrbar – nicht völlig unerschütterbar, aber von Selbstzweifeln weitgehend frei. Er wollte gefragt werden und seine Meinung äußern. Und was er erwartete, war kein Widerspruch, sondern mindestens Zustimmung, auch Bewunderung, sogar Zuneigung.

Weit mehr als ein halbes Jahrhundert beschäftigte ihn – literarisch, politisch, autobiografisch – ein Thema: Deutschland. Die Frage nämlich, wie dieses Land mit der Schande des Holocaust leben könne und umgehen sollte. So wurde er zum Inbegriff des moralischen Schriftstellers, der anderen auf die Finger sah und bisweilen auch schlug – bis er 2006 offenbarte, als junger Soldat in der Waffen-SS gedient zu haben. Das all die Jahre verschwiegen zu haben, diskreditierte ihn auf fast schon tragische Weise. Ein Fremder im eigenen Land von Anfang an. Ein Fremder wie all die anderen, die nicht mehr wussten oder wissen wollten, wer sie waren und wie viel Schuld sie in sich trugen.

Als im Herbst 1959 der Roman „Die Blechtrommel“ erschien, wurde schnell klar: Die deutsche Literatur würde danach nicht mehr dieselbe sein. Der spätere Verleger Michael Krüger las als Jugendlicher „atemlos“ den druckfrischen Roman, wie er sich noch nach Jahrzehnten erinnerte: „In diesem Moment, so dachte ich damals, waren Brecht, Benn und Thomas Mann wirklich gestorben.“

Die Schriftstellerin Elfriede Jelinek schrieb 1999 über den Nobelpreispreisträger: „Er hat nach dem Mief der Nazis etwas geschafft, was ich an Innovationskraft in der deutschen Literatur nie wieder gefunden habe.“ Auch die schwedische Akademie zeichnete Grass mit besonderem Hinweis auf den Debütroman aus. Es sei 1959 so gewesen, hieß es in der Begründung, „als wäre der deutschen Literatur nach Jahrzehnten sprachlicher und moralischer Zerstörung ein neuer Anfang vergönnt worden“.

Der Roman, schrieb der junge Enzensberger, sei von „einer überwältigenden Fülle, einer innern Spannung, einem rhythmischen Furor, für die ich in der deutschen Literatur des Augenblicks kein Beispiel sehe“. Er sah richtig voraus, dass der Roman „Schreie der Freude und der Empörung hervorrufen“ werde.

Man muss sich vergegenwärtigen, in welcher Verfassung die Bundesrepublik war. Ende der Fünfziger-, Anfang der Sechzigerjahre gaben konservative und reaktionäre Kreise den Ton an. Sexuelle Darstellungen, Hohn und Spott gegenüber Staat und Kirche, wie sie in der „Blechtrommel“ reichlich zu finden waren, wurden als pornografisch und blasphemisch verstanden, gefährlich vor allem für die Jugend. Ein „satanisches Machwerk“ nannte die Katholische Nachrichten-Agentur den Roman. Andere sahen „Kaskaden einer trüben Schmutzflut“, den „Absturz aller Autoritäten“ und ein „bedenkenloses Hinwegschreiten über sämtliche Schranken bürgerlicher Moral“.

„Die Blechtrommel“ hatte er als junger Familienvater in Paris auf einer Olivetti ins Reine getippt. Das Buch störte jene Kreise auf, die die Kunst rein und die Literatur fern der Politik halten wollten. Dass ausgerechnet einer, der 1927 in Danzig geboren war, die „Oder-Neiße-Linie“ als Westgrenze Polens akzeptieren wollte und sich dafür öffentlich starkmachte, empfanden bis weit in die Sechzigerjahre sogar SPD-Mitglieder als „niederdrückend und peinlich“. Und der rechte „Freiheitliche Deutsche Studentenbund“ verteilte 1965 bei einem Grass-Auftritt in München Flugblätter: „Verkünden Sie Ihre politischen und pornographischen Vorstellungen in Moskaus westlichster Kolonie“, womit die DDR gemeint war, damals gern auch als SBZ, als Sowjetische Besatzungszone, bezeichnet.

Hamburg, 8. Juni 1967: Grass spricht auf der Moorweide vor einem andächtigen Publikum, viele Schüler und Studenten sind darunter. Seit drei Tagen gibt es Krieg im Nahen Osten, der für Israel siegreich enden und später als „Sechstagekrieg“ in die Geschichte eingehen wird. Sechs Tage zuvor ist in Berlin, während einer Demonstration gegen den Schah, der 26 Jahre alte Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen worden.

„Wir und Israel“ ist das Thema. Grass, 39 Jahre alt, hat die Rede zuvor schon in Berlin, Bonn und Düsseldorf gehalten und trägt sie nun – beeinflusst von den jüngsten Ereignissen – vor der Kulisse des Bahnhofs Dammtor vor. Es ist auch historischer Boden: das Grindelviertel, einst beliebtes Wohnviertel der jüdischen Bevölkerung Hamburgs. Im nahen Logenhaus an der Moorweide mussten sich die jüdischen Bürger einfinden, die von hier aus in die Gettos und Lager nach Lodz, Minsk und Riga deportiert wurden.

„Bürger der Stadt Hamburg“, ruft er pathetisch. Er kommt gleich auf den „Polizeiterror“ in Berlin zu sprechen, was ihm heftigen Applaus beschert, er kritisiert den Kriegseinsatz der USA in Vietnam und berichtet von seinem Besuch in Israel. Seine Haltung ist unmissverständlich: „Jeder Schlag gegen Israel trifft auch uns.“

Er wirbt für den gefährdeten Staat, der nicht nur Holocaust-Überlebende, sondern jüdische Einwanderer aus aller Welt aufnehme. Nebenbei kanzelt der erklärte SPD-Sympathisant die „hirnstussige Ideologie“ des SDS ab, des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds, der Israel als „imperialistischen und zutiefst reaktionären Aggressor“ betrachtet. Schließlich appelliert der Redner an die israelische Regierung, als Sieger nicht zu sehr zu triumphieren. Nach 20 Minuten endet er mit den Worten „Frieden für Israel: Schalom.“

Grass ist im März auf Einladung der dortigen Regierung in Israel gewesen, ein viel beachteter Vorgang, mit dem ein Auftrittsverbot für deutsche Künstler praktisch aufgehoben wurde. Die deutsche Botschaft in Tel Aviv schickte eine Mitteilung ans Außenministerium: „Das literarische Format von Grass, seine intellektuelle Redlichkeit, seine freiheitliche Gesinnung und sein persönlicher Charme haben diese Bemühungen zu einem vollen Erfolg geführt.“ Er selbst schrieb stolz in einem Brief an Willy Brandt, um dessen Freundschaft er buhlte, ihm sei in Israel „in aller Breite bestätigt worden, dass mein Besuch während weniger Tage Vorurteile abzubauen vermochte, die seit Jahrzehnten bestanden hatten“.

Grass ist 1967 längst der sichtbarste und lautstärkste unter den engagierten Schriftstellern Deutschlands. Durch seine Korrespondenz mit Brandt, dem neuen Vizekanzler und Außenminister, durch seine Reden als Nachdrucke in der „Zeit“, der „FAZ“ oder im SPIEGEL. Es sind die Jahre, in denen sich die westdeutsche Republik neu erfindet. In Bonn bemüht sich die Große Koalition unter Kurt Georg Kiesinger um eine Verbesserung der Beziehung zur DDR, was fast einem politischen Erdrutsch gleichkommt. In Hessen zieht die NPD erstmals in ein Landesparlament ein. „Es wird an uns liegen“, schreibt er nach Adenauers Tod im „Stern“, „jetzt, da der strenge Hausvater gegangen ist, erwachsen zu werden, damit uns sein Werk, damit uns sein separates Staatsdenken nicht überlebt.“

Grass steht auf der Bühne, er diskutiert und doziert und genießt den Ruhm. Sein Urteil ist gefragt. Seine Lesungen und Vorträge sind gut besucht. All das verdankt er Oskar Matzerath aus der „Blechtrommel“, der heute zu den großen Figuren der Weltliteratur zählt. Der „Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt“ erinnert sich, wie er als Knabe mit seiner hohen Stimme Glas zersingen und mit seiner Spielzeugtrommel einen Nazi-Aufmarsch aus dem Takt bringen konnte, „ein Zwerg, ein Krüppel, ein Paranoiker, eine fantastische Ausgeburt des zwanzigsten Jahrhunderts“, wie Enzensberger es formulierte.

Mit kindlichem Blick registriert dieser Oskar die mörderischen Machenschaften der Erwachsenen. Ein grandioser Einfall: Der Entschluss des Helden, nicht mehr zu wachsen und also auch nicht erwachsen werden zu wollen, korrespondiert unterschwellig mit dem bei vielen Deutschen langsam wachsenden Bewusstsein vom Ausmaß der Schande und Schuld. Und die geduckte naive Haltung des Icherzählers Oskar geht einher mit Frechheit und Kritik am Kleinbürgertum – beispielhaft für ein durch Selbstkritik und Selbstbescheidung geprägtes Bewusstsein, ein neues deutsches Selbstbewusstsein.

So, im Narrenkleid, ließ sich vor die Augen der Welt treten, so ließ sich auch von der Pogromnacht, vom Krieg und selbst von Vergewaltigungen deutscher Frauen durch sowjetische Soldaten erzählen. Und die Welt dankte es: „Die Blechtrommel“ wurde international zum Inbegriff einer neuen Literatur aus Deutschland, und die Literatur zehrt bis heute davon.

Am Abend seines Hamburg-Besuchs im Juni 1967 sitzt Grass im Abflugbereich des Flughafens und lässt sich von einem 17-jährigen Redakteur einer Schülerzeitung befragen, wie er es nach der Rede auf der Moorweide versprochen hat. Es ist unsere erste Begegnung. „Ihre Generation ist im Sinne der Demokratie erzogen worden und macht jetzt davon Gebrauch“, antwortet er auf eine Frage zu den Protesten gegen den Schah-Besuch in Berlin. Die SPD sei die einzige Alternative zur bisherigen Politik. „Wissen Sie, ich gehe sehr kritisch mit der SPD um, weil ich meine, dass man sehr viel Kritik in die SPD hineintragen muss.“

Da war er also, der weltberühmte Schriftsteller, ein wenig erschöpft, sich seiner staatsbürgerlichen Verantwortung allzu bewusst, mit Krawatte, braver Frisur und akkurat gestutztem Schnauzbart. Seine wichtigsten literarischen Werke hatte er da schon geschrieben. Der Abschluss seiner Danziger Trilogie – mit den Romanen „Die Blechtrommel“ und „Hundejahre“ sowie der Novelle „Katz und Maus“ – lag schon vier Jahre zurück.

Er schrieb nun wieder Gedichte, ganz wie zu Beginn seiner literarischen Laufbahn. „Ausgefragt“, sein dritter Lyrikband, war im Frühjahr 1967 erschienen: Alltagsgedichte, die Grass auch von der privaten Seite zeigen, als Ehemann, Vater, Liebhaber, Kettenraucher.

Am 9. Juni, einen Tag nach der Rede in Hamburg, beantragte Grass beim Landgericht in Traunstein eine einstweilige Verfügung gegen einen Kritiker, der ihn als „Pornographen“ bezeichnet, als „Verfasser übelster pornographischer Ferkeleien“. Am Ende wurde dem Kritiker immerhin untersagt, Grass „außerhalb literaturkritischer Zusammenhänge“ zu diffamieren. Auch das war Teil eines politisch-kulturellen Wandels. Eine jahrelange Kampagne gegen Grass und seine Literatur, gegen deren „blasphemischen, obszönen und nihilistischen Charakter“ ging ihrem Ende entgegen.

In den Jahren danach näherte Grass sich der Politik immer mehr an, und er wäre wohl gern selbst an der Seite Brandts in die aktive Politik gewechselt, was der aber zu verhindern wusste. Immerhin zeugt das Buch „Der Briefwechsel“, 2013 publiziert, von einem intensiven Austausch zwischen Dichter und Politiker: Auf mehr als 1200 Seiten werden fast 300 Briefe dokumentiert und erläutert.

Was Grass schrieb, war politisch motiviert, strotzte vor Meinung und Belehrung. Mit welchem Fleiß und Ansporn sich Grass auf die selbst auferlegte Aufgabe stürzte, offene Briefe zu schreiben, politische Reden zu formulieren und vorzutragen, landauf, landab, das verdient, bei aller Hybris, die wohl auch dahintersteckte, noch heute Respekt.

Für Literaturkritiker, die wenige Jahre nach dem Krieg geboren waren, gab es an Grass kein Vorbeikommen. Nach der ersten Begegnung 1967 saß ich im Laufe der kommenden Jahrzehnte häufig mit ihm zusammen. Im Gespräch unter vier Augen war er nie sehr kompliziert. Er sprach gern über die Enkelkinder, die im Gegensatz zu seinen Kindern viel unbefangener im Umgang mit seiner Berühmtheit seien, über das zurückliegende Treffen mit seinen Übersetzern aus aller Welt im Buddenbrookhaus in Lübeck, natürlich auch – ein Lieblingsthema von ihm – über die um sich greifende politische Gleichgültigkeit unter jungen Schriftstellern.

Und wenn man ihm wieder einmal eine Meinungsäußerung abnötigte, ein Statement, ein Interview, einen politischen Beitrag, lieferte er prompt. Gleichzeitig wurde er, eine Schizophrenie unseres Gewerbes, genauso häufig für seine Gier nach Öffentlichkeit gerügt.

Als 1989 der iranische Religionsführer Chomeini die Fatwa gegen den Schriftsteller Salman Rushdie aussprach, war er am 4. März in seinem Haus in Behlendorf sofort zu einem Interview bereit, nutzte aber die Gelegenheit, sich selbst miteinzubeziehen: „Ich habe die verlogene Haltung der katholischen Kirche mit meinen Mitteln geschildert.“ Rushdie tue nichts anderes: „Er geht als Atheist – der er sein darf! – an Glaubenssätze heran.“

Über literaturkritische Vorbehalte und Einwände beschwerte er sich in jenen Jahren so gut wie nie. Er war mit den Werken, die auf die Danziger Trilogie folgten, nur auf wenig Begeisterung bei der Kritik gestoßen: 1969 wurde „örtlich betäubt“ und 1972 „Aus dem Tagebuch einer Schnecke“ überwiegend negativ beurteilt, einzig „Der Butt“ (1977) und „Das Treffen in Telgte“ (1979) fanden Anklang bei den Kritikern. Seine Versuche, auf dem Theater Fuß zu fassen, missrieten fast alle.

Bei anderen Anlässen konnte er, wenn er mit einer Darstellung unzufrieden war, ausführliche Briefe schreiben. Als wir 1994 im SPIEGEL einen Artikel über den ins Schlingern geratenen Luchterhand-Verlag veröffentlicht hatten, in dem mehr als 30 Jahre lang seine Bücher erschienen waren, tadelte er den Beitrag, „weil er (nach alter SPIEGEL-Manier) mit Mutmaßungen Tatsachen suggeriert“. In einem Postskriptum betonte er, dass es sich keineswegs um einen Leserbrief handele, „da ich nach wie vor nicht gesonnen bin, in diesem Magazin zu veröffentlichen“.

Günter Grass und der SPIEGEL. Kein anderer Schriftsteller findet sich so oft auf dem Titel, und kein anderer lieferte so anhaltend Stoff. Die Geschichte begann eher unauffällig im „Blechtrommel“-Jahr 1959. Grass wurde damals als „der kräftig in die vorderste Reihe drängende deutsche Nachwuchsautor“ präsentiert. Zwei Jahre später empfahl er in einem Kommentar zur Bundestagswahl 1961: „Wählt SPD!“ Und als 1963 der Roman „Hundejahre“ erschien, wurde der „Bestseller-Autor Grass“ erstmals persönlich Gegenstand einer Titelgeschichte. Ergänzt allerdings durch eine Rezension von Enzensberger, der zwar einen „Hagelschauer von Einfällen und Provokationen“ sah. Dennoch: Die „Hundejahre“ seien „zwölf Bücher in einem – doch das Ganze, das der Singular Roman verspricht, sind sie nicht“.

Der Ton wurde ruppiger. SPIEGEL-Herausgeber Rudolf Augstein zerpflückte Anfang 1966 das neue Theaterstück „Die Plebejer proben den Aufstand“. Dem Drama über Bertolt Brecht und die DDR, über dessen Reaktion auf den Aufstand vom 17. Juni 1953 sei anzumerken, dass dem Autor eins fehle: „richtiges Denken“. Niemand werde Grass aufhalten, „aber die Wahrheit ist wohl, dass ihn sein Ruhm berauscht hat“.

Grass lieferte weiterhin Essays, er besprach Brandts Buch „Draußen“ und wurde vom SPIEGEL gegen Anwürfe aus dem Verlagshaus Axel Springer verteidigt, dessen Zeitungen den Schriftsteller 1967 als „Dichter mit der Dreckschleuder“ beschimpften, der „Ulbrichts Propaganda-Chinesisch“ spreche. Und es kamen weitere Titelgeschichten: 1969 wurde Grass als „Literat im Wahlkampf“ beobachtet, 1979 war die Verfilmung der „Blechtrommel“ durch Volker Schlöndorff der Anlass.

In den Achtzigerjahren kühlte das Verhältnis ab. Grass wurde nun genervt als „Dauermahner“ wahrgenommen. „Ob der Wald, der Weltfrieden, das deutsch-deutsche Verhältnis, Nicaragua, der Weltuntergang“, schrieb Hellmuth Karasek 1984, kein Thema dürfe hoffen, von Grass „unbehelligt die Öffentlichkeit erreichen zu können“.

Als im Mai 1992 der Gastkritiker Marcel Reich-Ranicki im SPIEGEL einen Totalverriss der Erzählung „Unkenrufe“ veröffentlichte (damals nicht die einzige negative Kritik), sah Günter Grass ein Komplott gegen sich in Szene gesetzt: Eine „Medien-Mafia“ wolle ihn „fertigmachen“. Er vermutete politische Gründe dahinter, eine Reaktion auf seine lautstarken Warnungen vor der deutschen Wiedervereinigung. Zum entscheidenden Bruch sollte es erst noch kommen.

Leipzig, 7. Mai 1992. In einer Galerie stellt Grass am Abend seine „Unkenrufe“ vor. Ein riesiges Plakat mit dem von ihm selbst entworfenen Buchcover hängt an der Wand: das Titeltier, gezeichnet in der üblichen Grass-Manier.

Einen besseren Namen hätte er sich kaum einfallen lassen können. Hat er nicht recht behalten mit seinen Warnungen vor der raschen Wiedervereinigung? Grass ist der Star der Leipziger Buchmesse, der zweiten gesamtdeutschen. In Doppelreihe warten die Leute im Treppenhaus auf Einlass, bis hinauf in den zweiten Stock einer Jugendstilpassage. Nicht weniger als tausend Eintrittskarten sind verkauft worden. Qualvolle Enge im Saal und erwartungsvolle Stimmung. Grass genießt es. Die von ihm diagnostizierte Verdrossenheit vieler Menschen in der ehemaligen DDR, ihr Gefühl, schon abgekoppelt zu sein, bevor die freie Strecke überhaupt erreicht ist – das ist ja sein Widerreden von Anfang an. Hier in Leipzig ist er der ungekrönte König.

„Unkenrufe“ ist die Geschichte eines älteren Liebespaars im Zeichen deutsch-polnischer Versöhnung, eine recht konstruierte Geschichte, aber was tut's. Der Dichter in Hemd und Cordhose ist ein bravouröser Interpret seiner Erzählung. Er schwitzt und verausgabt sich am Lesepult. Er ist dankbar für das Wohlwollen, das ihm hier endlich wieder entgegenströmt.

Am nächsten Vormittag diskutiert Grass in einer Buchhandlung mit seinem polnischen Kollegen Andrzej Szczypiorski. Und klagt: „Viele wären mich gern los.“ Als Szczypiorski ihn bittet, im Land zu bleiben, gibt es großen Applaus. Und Grass kann seine Klage noch einmal wiederholen. „Wir eignen uns nicht zum Einheitsstaat“, sagt er. Die alte DDR-Wirtschaft werde plan gemacht, der Osten Deutschlands zu einer Kolonie des Westens. „Die Fratze, die der Kapitalismus jetzt zeigt, bestätigte auf fatale Art die Propaganda der Kommunisten.“ Und später an diesem Morgen sagt er: „Man kann die Vergangenheit leugnen, aber dann wird sie uns einholen.“

Ein Freund oder gar Günstling der DDR war er zu keiner Zeit. Nicht weniger als 28 Jahre dauerte es, bis 1987 endlich eine ostdeutsche Ausgabe der „Blechtrommel“ erscheinen konnte – vorher galt der Roman im sozialistischen Deutschland als „reaktionäre Dekadenzliteratur“ und „pubertäre Prosa“. Die Druckerlaubnis war wohl auch deswegen nicht erteilt worden, weil in dem Werk von der Vertreibung der Deutschen aus Polen und von Vergewaltigungen deutscher Frauen durch Sowjetsoldaten die Rede ist.

Grass war schon vor dem Bau der Mauer im August 1961 ein Kritiker der DDR. Im Mai desselben Jahres war er zum V. Deutschen Schriftstellerkongress nach Ostberlin eingeladen worden und hatte die SED-Funktionäre brüskiert: „Geben Sie den Schriftstellern die Freiheit des Wortes!“ Zwar sei die auch in Westdeutschland gefährdet, in der DDR aber „gar nicht vorhanden“.

Zuvor schon hatte er während einer Lesung in Leipzig einen Gruß des in der DDR verpönten Schriftstellers Uwe Johnson überbracht. Es war sein letzter öffentlicher Auftritt in der DDR für mehr als 25 Jahre. Es blieben persönliche Kontakte, private Lesungen und Gesprächskreise bei Kollegen in Ostberlin. Im November 1980 erhielt er sogar ein Einreiseverbot, das allerdings bei späteren Besuchen in der DDR immer wieder kurzfristig aufgehoben wurde. Die Stasi observierte ihn gründlich.

Das Thema der deutschen Teilung beschäftigte ihn über Jahrzehnte. Die schlichte Wiedervereinigung war für Grass zu keiner Zeit eine Option. Schon 1967, als man in Bonn gerade über die Beziehung zur DDR nachdachte, hoffte er auf Annäherung durch Konföderation. Im Mai 1970 prophezeite er auf einem Seminar der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung: „Es wird keine Vereinigung der DDR und der Bundesrepublik unter westdeutschen Vorzeichen geben.“

Je deutlicher sich das baldige Ende der DDR abzeichnete, desto grundsätzlicher wurde Grass. Im Februar 1990 führte er in einer Rede in Tutzing den Holocaust, „das bleibende Trauma“, als Argument in die Debatte ein: „Wer gegenwärtig über Deutschland nachdenkt und Antworten auf die deutsche Frage sucht, muss Auschwitz mitdenken.“ Und der Gedanke daran schließe einen zukünftigen deutschen Einheitsstaat aus. „Sollte er, was zu befürchten bleibt, dennoch ertrotzt werden, wird ihm das Scheitern vorgeschrieben sein“, prophezeite er.

Im selben Monat hielt ihm Rudolf Augstein in einem Fernsehdialog zum Thema „Deutschland, einig Vaterland?“ entgegen, das sei keine politische Betrachtungsweise, das sei Religion. Auch in den Augen des Holocaust-Überlebenden Marcel Reich-Ranicki war es unangemessen, dem deutschen Verlangen nach Wiedervereinigung mit dem „Zivilisationsbruch Auschwitz“ begegnen zu wollen: „Ich halte diese Verbindung von Auschwitz-Gedenken und Bedenken gegen die Wiedervereinigung für absoluten Unsinn. Diese Äußerungen gehören zu den vielen politischen Dummheiten, die wir von Grass zu hören bekommen haben.“

Der sprach vom „Schnäppchen namens DDR“, vom „schamlosen Ausverkauf der Konkursmasse DDR“ und wiederholte seine Ansicht, dass „die Einheit uns Deutschen immer nur Unglück gebracht hat“. Noch am 2. Oktober 1990, am Vorabend der Vereinigung, versuchte Grass im Reichstag ein letztes Mal, die Schicksalsmächte zu beeinflussen. Ein „Monstrum“ wolle Großmacht werden, warnte er: „Dem sei mein Nein vor die Schwelle gelegt.“ Grass wollte immer das letzte Wort behalten. Auch dann, wenn er völlig danebenlag. Die politische Realität jedenfalls nahm auf ihn keine Rücksicht.

In seinen Anfängen wollte er nichts als Dichter sein. Als er 1955 seinen ersten Auftritt bei der Gruppe 47 hatte, gab er sich als überzeugter Gegner der vor allem in Frankreich in Mode gekommenen „littérature engagée“ zu erkennen. Das „Wortgeklingel Engagement“ ging ihm damals auf die Nerven. Jahre später erklärte Grass, ihn habe die selbstgefällige Art angeödet, mit der einige Leute aus der Gruppe „in unregelmäßigen Abständen als Gewissen der Nation“ auftraten.

Zu einem symptomatischen Streit kam es gut zehn Jahre später, als die Gruppe 47 dann 1966 in Amerika tagte. Hans Magnus Enzensberger, Reinhard Lettau und Peter Weiss beteiligten sich in Princeton an Anti-Vietnam-Protesten. Grass war der Meinung, damit werde die amerikanische Gastfreundschaft verletzt. Er habe sich damals für einen „sachlichen Protest“ eingesetzt, schrieb er mir Jahre später, „der aber keine Mehrheit fand“.

Überhaupt störte ihn die Lust am Radikalen, die er für eine modische Pose, für eine Politposse hielt. Bei einer SPIEGEL-Umfrage lästerte er 1968: „Man trägt wieder revolutionär und benutzt das vorrevolutionäre Geplätscher als Jungbrunnen.“ Er spottete sogar in einem Gedicht über Kollegen, die ihre Verse für politische Aussagen missbrauchten, über „Die Napalm-Metapher und ihre Abwandlungen / im Protestgedicht der sechziger Jahre“.

Die Rolle des Dichterrebellen lag dem politischen Pragmatiker nie. Dafür war sein Interesse an der Politik weitaus beständiger als bei vielen seiner Kollegen. Und doch gab es selbst bei ihm gelegentlich Zweifel am Nutzen seines oft genug unerbetenen Einsatzes, zumal im Wahlkampf für die SPD. So verkündete er Anfang 1974 dem befreundeten Schweizer Kollegen Max Frisch die Absicht, sich „aus der politischen Aktivität“ zurückzuziehen. Der notierte daraufhin in seinem Tagebuch, Grass vertrage offenbar nicht, was damit verbunden sei: „Abnahme seiner öffentlichen Präsenz. Braucht er seinen Namen in den Zeitungen? Grass äußert sich zu: Scheel als Bundespräsident, Genscher als Außenminister etc., Anruf von einer Redaktion genügt, und er verlautbart.“

Hat das politische Engagement, gegen das er sich zu Beginn seiner Laufbahn so sträubte, Grass als Schriftsteller beschädigt? Nicht nur Frisch fragte sich, was es den anderen „an literarischer Potenz“ gekostet haben mag: „Gefahr der Verbravung, Kastration der Fantasie durch den politisch-bedingten Trend ins Pragmatische, Didaktische“. Der US-Schriftsteller John Updike schrieb 1980 in einer Kritik der Erzählung „Kopfgeburten“ sogar: „Hier haben wir einen Romancier, der sich derart gründlich im öffentlichen Leben umtut, dass er nicht mehr mit dem Schreiben eines Romans behelligt werden darf.“ Man könne sich nur schwer einen amerikanischen Autor von vergleichbarem Ansehen vorstellen, der ein „thematisch so unbekümmertes und inhaltlich so krauses Buch herausbrächte“.

Natürlich ist es eine rein spekulative Frage, was für Bücher Grass ohne seine pädagogisch-politische Intention geschrieben hätte. Sicher ist, dass manche Erzählwerke unter anderem deswegen gescheitert sind, weil der Autor sie als Verlautbarungsorgan nutzte. Dazu zählen: „örtlich betäubt“ (1969), „Kopfgeburten oder Die Deutschen sterben aus“ (1980), „Die Rättin“ (1986), auch die „Unkenrufe“.

Und dann natürlich jener Roman, der im Sommer 1995 erschien und wegen eines spektakulären Verrisses durch Marcel Reich-Ranicki im SPIEGEL zum Gesprächs- und Diskussionsstoff wurde: „Ein weites Feld“. In seiner sehr persönlich gehaltenen Rezension in Form eines öffentlichen Briefes nannte der Kritiker diesen Roman „ganz und gar missraten“.

Ein Grund auch hier: die Überfrachtung des literarischen Werks, der Missbrauch des Romans als Vehikel für die politische Überzeugung des Autors. Wieder geht es um Deutschland, nun das wiedervereinigte. Die beiden Hauptfiguren Theo Wuttke, als eine Art Wiedergänger des alten Fontane „Fonty“ genannt, und der Geheimdienstler Hoftaller sind nicht viel mehr als Sprachrohre.

Den einen lässt Grass über die verflossene DDR sagen: „Was heißt hier Unrechtsstaat! Innerhalb dieser Welt der Mängel lebten wir in einer kommoden Diktatur.“ Sogar: „Ja, ich war für die Mauer.“ Der andere klagt: „Die drüben haben uns fix und fertig gemacht.“ Und: „Wettlaufen, wettrüsten, bis wir außer Puste, ausgelaugt, leergeschrappt waren. Nun ist das ganze schöne Volkseigentum für die Katz.“ Einmal, immerhin, legt Fonty Widerspruch ein: „Kolossal ideologisches Gewäsch, was Sie da reden.“

Und wieder gab es eine Titelgeschichte über Grass, nur dass dieses Mal auf dem Titelblatt in einer Fotomontage nicht der Autor, sondern sein Kritiker groß im Bild ist – und der zerfetzte im wörtlichen Sinne das Buch. Diese Inszenierung sorgte für noch mehr Aufsehen. Kritik kam nicht nur von Grass, der sich empörte wie nie zuvor. In einem privaten Brief an mich sprach er von einem „Hinrichtungsritual“. Sein Vorwurf: „Sie haben den Umgang mit mir schweigend hingenommen, wenngleich ich davon ausgehe, dass Ihnen dieser barbarische Akt missfallen musste. Mithin ist für mich der gesamte Vorgang mit einer Sie meinenden Enttäuschung verbunden.“

Aber selbst dieser Brief endete, auch das war Grass, mit einer versöhnlichen Formulierung: „Aus unverbesserlicher Anhänglichkeit grüßt Sie freundlich Ihr Günter Grass“ – mit dem SPIEGEL aber habe er den Kontakt „in jeglicher Form abgebrochen“.

Wir hatten am 1. August 1995 als Ergänzung zur geplanten Rezension ein Interview mit ihm geführt. Es war ein Gespräch über den Roman, den Grass gegen Einwände verteidigte, über die Bundesrepublik, die sich bis 1989 „in einem recht zivilisierten Zustand“ befunden habe, über „hehre Ideale“, die nie seine Sache gewesen seien, und die Sehnsucht nach dem rein Artistischen, die immer wieder von Themen gestört werde, „die nicht wegzudrängen sind“. Das von Grass schon redigierte und autorisierte Gespräch ist nie veröffentlicht worden. Einem späteren Abdruck widersetzte sich der Schriftsteller.

Tatsächlich gab es für knapp sieben Jahre Funkstille. Dann erschien Anfang 2002 „Im Krebsgang“, eine Novelle, in der Grass die Torpedierung und den Untergang der „Wilhelm Gustloff“ im Januar 1945 zum Thema machte, dem verlustreichsten Schiffsuntergang aller Zeiten, bei dem rund 9000 Flüchtlinge und Soldaten ums Leben kamen. Eine überraschende Themenwahl bei Grass: die Deutschen als Opfer?

Nein, für ihn war vielmehr die Tabuisierung in der Nachkriegsliteratur ein „Versäumnis“, wie es in der Novelle heißt, in der Grass als der „Alte“ selbst einen Auftritt hat: „Niemals, sagt er, hätte man über so viel Leid, nur weil die eigene Schuld übermächtig und bekennende Reue in all den Jahren vordringlich gewesen sei, schweigen, das gemiedene Thema den Rechtsgestrickten überlassen dürfen.“

Was Grass mit seinem „Krebsgang“ gelang: die historische Begebenheit ohne sentimentale Dramatisierung in Erzählung zu überführen und zugleich auf einer Metaebene die Problematik dieses Erzählens zu zeigen. Endlich wieder ein Buch, das weit und breit auf Zustimmung stieß, auch im SPIEGEL. Im Vorfeld hatte es einen Annäherungsversuch gegeben. Mit der Aussicht auf eine Titelgeschichte schien Grass grundsätzlich wieder zu einem Gespräch mit dem SPIEGEL bereit. Der Plan scheiterte in letzter Minute daran, dass er eine dezidierte Entschuldigung für das Titelbild 1995 zur Bedingung machte. Der Formulierungsvorschlag der Redaktion für die „Hausmitteilung“ des Nachrichten-Magazins lautete, bezogen auf den von Grass beklagten „Gestus des Bücherzerreißens“: „Der Schriftsteller und andere sahen sich erinnert an den Umgang der Nazi-Vandalen mit literarischen Werken. Das war nun wirklich nicht Absicht des SPIEGEL.“

Dem Schriftsteller war das zu wenig. So kam wieder einmal ein Gespräch nicht ins Heft, dieses Mal eines, das gar nicht erst geführt worden war. Eine Titelgeschichte aus Anlass der Novelle gab es trotzdem.

Ein neuer Anlauf, 17. August 2003. Grass und seine Frau Ute verbringen die Sommerwochen auf der dänischen Insel Møn. Dort, unweit der Stadt Stege, bewohnen sie seit vielen Jahren ein Haus am Ende eines Waldstücks. Eine schmale unbefestigte Straße führt hin, ein paar Schilder am Rand verbieten zwischendurch die Weiterfahrt. Nach gut einem Kilometer holprigen Waldwegs taucht auf einer Lichtung das weiße Reetdachhaus mit blauen Fensterläden und Türen auf. Nachbarn gibt es hier nicht.

Ein Gedichtband mit dem Titel „Letzte Tänze“ wird erscheinen, und Grass will es noch einmal mit dem SPIEGEL versuchen. Er ist 75 Jahre alt, guter Stimmung. Er zeigt zum Wasser hinunter: „Bei klarem Wetter sind von hier aus die Kreidefelsen der Insel Rügen zu erkennen.“ Es gibt Kranzkuchen und Kaffee. So grimmig er blicken mag, so scharf er austeilen kann: In kleiner Runde ist er ein liebenswürdiger Zeitgenosse, der Bestätigung und Einvernehmen sucht.

Das Sommerhaus auf der dänischen Insel ist alles andere als luxuriös. Fast demonstrativ bescheiden wirkt es: der Tisch, die Stühle, die Küche. Als drei Monate zuvor der Publizist Fritz J. Raddatz hier zu Gast gewesen ist, fragte der sich insgeheim (wie später in seinem Tagebuch zu lesen sein wird), wo die Grenze „zwischen bescheiden und kläglich“ sei: „Da sitzt nun einer der berühmtesten Schriftsteller der Welt auf einer alten Holzbank in seinem horizontweiten, aber lieblos-struppigen Garten, hat einen alten Pullover an, saugt an seiner Pfeife.“

Kündigt der Titel seinen Abschied vom Schreiben an? Nein, sagt Grass, „Letzte Tänze“ sei ja ein Plural: „Es kommt eben immer noch hin und wieder zu einem Tanz.“ Auch das klingt sehr ernst bei ihm. Humor oder Selbstdistanz zählten nicht zu seinen Stärken.

Noch einmal preist er als Zeichner und Lyriker die fragile Potenz des Mannes: „Komm, lieg mir bei, solang mein Einundalles steht.“ Und er erläutert dazu im Gespräch: „Die männliche Egozentrik steckt in dieser Formulierung, auch die Überschätzung dieses Stehaufmännchens.“ Wenn ein Lyrikband „Letzte Tänze“ heiße, dürfe das Thema doch nicht fehlen.

Schon Anfang der Sechzigerjahre, nach dem Erscheinen der Novelle „Katz und Maus“, stellte in Hessen ein Beamter des Ministeriums für „Arbeit, Volkswohlfahrt und Gesundheitswesen“ einen Indizierungsantrag bei der Prüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Begründung: Bestimmte Passagen seien geeignet, „die Phantasie jugendlicher Leser negativ zu belasten, sie zu sexuellen Handlungen zu animieren und damit die Erziehung zu beeinträchtigen“. Der Antrag wurde gerichtlich verworfen.

Von den Genüssen, die der Zwerg Oskar in der „Blechtrommel“ der 16-jährigen Maria mit seiner Zunge und dem „elften Finger“ bereitet, über das Vergnügen, das die junge Tulla in „Katz und Maus“ beim Befingern von Mahlkes „Stehaufmännchen“ empfindet, die Lust, die zwei Männer im Roman „Hundejahre“ gemeinsam einer Frau im Bett bereiten, bis hin zur geradezu rührenden Hymne auf den Analsex im „Butt“ – so tabulos und provozierend solche Szenen einst gewirkt haben mögen, vieles davon erweckt im Rückblick eher den Eindruck von Kraftmeierei.

Für die Schriftsteller seiner Generation aber sei eine andere Erfahrung entscheidend: der Krieg und das Kriegsende. „Sie hat uns, mehr als anderen, die Thematik vorgeschrieben.“ Dann folgt im dänischen Sommerhaus wieder einmal einer jener Verlautbarungssätze: „Andere Nationen mögen, zu Recht oder Unrecht, beschließen: Darüber ist genug gesprochen worden, das ist jetzt Vergangenheit! Bei den Deutschen hat es sich anders ergeben – unsere Vergangenheit hat uns immer wieder eingeholt.“

Wäre es da nicht an der Zeit, Memoiren zu schreiben? Er antwortet an diesem Tag im August 2003: „Es ist immer die Frage, in welcher Form man am besten lügen kann. Ich habe ein ziemliches Misstrauen gegenüber Autobiografien.“

Drei Jahre später, im August 2006, erschienen die Memoiren „Beim Häuten der Zwiebel“, Erinnerungen an seine Jugend, den Krieg und die ersten Jahre als Schriftsteller – bis hin zum Erscheinen der „Blechtrommel“.

Und darin das Eingeständnis, dass er in den letzten Kriegsmonaten als junger Soldat, 17 Jahre alt, der Waffen-SS angehörte, und das bislang verschwiegen zu haben. Betont nebenbei tauchte das Thema nach mehr als hundert Seiten auf: „Was ich mit dem dummen Stolz meiner jungen Jahre hingenommen hatte, wollte ich mir nach dem Krieg aus nachwachsender Scham verschweigen.“

Umständlich und gewunden begründete er eingangs das ganze autobiografische Unternehmen: „Weil dies und auch das nachgetragen werden muss. Weil vorlaut auffallend etwas fehlen könnte.“ Und fast treuherzig fügte er hinzu: „Weil ich das letzte Wort haben will.“

Dieser Wunsch blieb unerfüllt. Die „FAZ“ hatte schon im April 2006 einen mehrseitigen Vorabdruck in einer Extrabeilage und ein begleitendes Interview vereinbart, das im Juli geführt und am 12. August 2006 unter der zugespitzten Überschrift „Warum ich nach sechzig Jahren mein Schweigen breche“ veröffentlicht wurde. Im Gespräch selbst ging Grass nur mit wenigen Worten auf die Angelegenheit ein, nicht ahnend, was auf ihn zukommen sollte: Es sei nicht „das dominierende Thema meines Buches“.

Die Bedeutung, die seinem verspäteten Bekenntnis zukam, hatten Grass und sein Verlag völlig unterschätzt. Schon am Vorabend der Veröffentlichung des Interviews meldete die „Tagesschau“: „Der Schriftsteller Günter Grass hat eingeräumt, kurz vor Kriegsende Mitglied der Waffen-SS gewesen zu sein.“ Landauf, landab, auch international wurde die Angelegenheit gemeldet, kommentiert und diskutiert.

Und so gab es wieder eine SPIEGEL-Titelgeschichte: „Der Blechtrommler. Spätes Bekenntnis eines Moral-Apostels“.

Es rächte sich nun, dass er all die Jahre immer wieder moralische Vorgaben gemacht und andere gemaßregelt hatte. So wie 1969 den SPD-Politiker Karl Schiller, den er damals aufforderte, sich zu seiner NSDAP-Mitgliedschaft zu bekennen: „Es wäre für Sie eine Erleichterung und gleichfalls für die Öffentlichkeit so etwas wie die Wohltat eines reinigenden Gewitters.“ Und 1979 hatte er geschrieben, andere Völker seien „auf fragwürdige Weise glücklicher, also vergesslicher“, einzig den Deutschen sei „kein Ausweichen erlaubt“.

Was bei der aufgeregten Debatte unterging, war die literarische Qualität des Erinnerungsbuchs „Beim Häuten der Zwiebel“. Grass, der bis dahin mit autobiografischen Versuchen selten eine glückliche Hand bewiesen hatte, zeigte sich hier als problembewusster Erzähler seines Lebens. Seine klugen Fragen nach der Tauglichkeit von Erinnerung wirkten nun aber wie ein taktisches Manöver: Beim Schreiben über die eigene Person gebe oft „die Lüge oder deren kleine Schwester, die Schummelei, den haltbarsten Teil der Erinnerung“ ab: „Niedergeschrieben klingt sie glaubhaft.“

Im Frühjahr 2007 schließlich veröffentlichte Grass, den die Kritik an seiner späten Offenbarung tief getroffen hatte, seinen Lyrikband „Dummer August“. Die Gedichte, die der einst großartige Lyriker darin präsentierte, waren in ihrer verzweifelten Selbstgerechtigkeit erschütternd. Was der eigenen seelischen Stabilisierung gedient haben mochte, hätte niemals an die Öffentlichkeit gehört.

Da habe „ein Jemand“ (gemeint der damalige „FAZ“-Herausgeber Frank Schirrmacher), geschickt „im Gewerbe der Niedertracht“, einen Satz aus „dem weitläufigen Gefüge“ (seiner Autobiografie) herausgeschnitten und „aufs Podest“ gestellt, „gezimmert aus Lügen“. Ein trotziger, aber eigentlich eher trauriger Behauptungsversuch eines Angeschlagenen.

Wie andere große Figuren des westdeutschen Literaturbetriebs erfuhr so auch Günter Grass eine späte, selbst verschuldete Zerstörung seiner Reputation. Nicht durch Taten, die vielleicht lässlich waren oder nur Gegenstand historischer Spekulation – wie eine Parteimitgliedschaft oder das Mitmachen bei der Waffen-SS mit wahrscheinlichen, aber nicht mehr ermittelbaren Gewaltakten. Sondern durch das Schweigen, das Nichterinnern, das vorsätzliche Retuschieren der eigenen Biografie von Männern, deren Berufung das Reden, das Schreiben und das Bewerten war. Es waren Figuren wie Grass, die sich nicht scheuten, einen Politiker wie Adenauer, der als Katholik unbescholten durch die Nazi-Zeit gegangen war, als Vertreter von „Mief“ und „Restauration“ zu geißeln. Und die sich ohne erkennbare Zweifel an der eigenen moralisch-politischen Vortrefflichkeit als Hohepriester des guten Deutschland gerierten: immer auf der Seite des Fortschritts, der Transparenz und der Demokratie – und immer bereit zur Kritik an allen Arten von Muckertum.

Es ist eine Generation mit schmerzhafter Befangenheit: Von Kindheit an waren diese Männer der Propaganda des Nationalsozialismus ausgesetzt. Ohne deutliche Gegnerschaft im familiären Milieu war es wohl kaum möglich, sich der ideologischen Imprägnierung vollkommen zu entziehen.

Erst in den letzten Kriegsjahren am verbrecherischen Geschehen beteiligt, als Flakhelfer oder als Jungsoldat im letzten Einsatz, fühlten sie sich zu Recht nicht verantwortlich für die deutschen Verbrechen; gleichwohl waren sie mitschuldig geworden. Die meisten hatten Szenen erlebt, die das Fassungsvermögen der Seele übersteigen, sie waren traumatisiert, ohne als Opfer zu gelten. Aus dieser Spannung zwischen Mittäterschaft und Unfreiwilligkeit, zwischen Verantwortung und Missbrauchtwordensein, zwischen später Erkenntnis und früher Verführung, zwischen Schuldgefühl und Opferzorn erwuchs eine dumpfdeutsche Mischung. Man konnte sie noch in den Sechzigerjahren in den Kneipen beim Frühschoppen spüren. Oder in den Neunzigerjahren in dem Furor erkennen, von dem die Wehrmachtsausstellung begleitet war. Oder in dem Hinhalten, mit dem die Justiz, die Schulen, Behörden und Institutionen und die im Nationalsozialismus fett gewordenen Firmen sich jahrzehntelang der Auseinandersetzung und der Verantwortung entzogen.

Wann wäre für einen wie Grass der richtige Moment gewesen, Auskunft über sich zu geben? Zum Beispiel an jenem Tag, als Helmut Kohl und Ronald Reagan 1985 gemeinsam einen Soldatenfriedhof besuchten, auf dem auch SS-Soldaten begraben sind. Da hätte auch ich liegen können, und ich berichte euch jetzt, warum: Das wäre eine interessante Erzählung geworden.

Grass zog es vor, wie so viele Male, die anderen wegen Geschichtsklitterung herunterzuputzen. Da war sein Ich schon so groß, dass es keine Minderung mehr ertrug. Da war das Bewusstsein der eigenen Untadeligkeit schon so fest, dass es kein Schwanken mehr gab. Die Abspaltung des Mitläufertums ließ keinen Zweifel zu, keine Irritation, keine Erinnerung mehr sogar bei einem Erinnerungskünstler wie ihm.

So war es offenbar möglich, die eigene verdrängte Schuld nur bei den anderen zu sehen, am Ende bei einem ganzen Volk. Denn das Statement, dass Deutschland sich als Buße für Auschwitz nie mehr vereinigen solle, ist Ausdruck eines gigantischen Schuldgefühls, das aber nicht dort verortet wird, wo es allein sinnvoll ist, nämlich beim Individuum.

Dieses Grass-Diktum ist auch Ausdruck eines Misstrauens: Wie soll man einem Volk, das Auschwitz zu verantworten hat, je wieder trauen können? Diese Frage aber hätte nur Sinn ergeben, wenn er sie an sich selbst gestellt hätte, an einen, der sich selbst nicht ganz trauen kann. Weil Grass anders gehandelt hat, als er es für gut befindet. Er hat geschwiegen, wo er hätte reden sollen. Er hat verleugnet, vertuscht und verdreht, wo Ehrlichkeit zur Beschämung geführt hätte und zur Aufklärung über sich selbst – als einem, der sicher nicht schlechter, aber auch nicht viel besser war als die meisten um ihn herum.

Im Jahr 2012 war es dann ein Gedicht, zeitgleich in mehreren europäischen Zeitungen veröffentlicht, das Grass ein letztes Mal in den Mittelpunkt einer Debatte rückte, in der die deutsche Schuldfrage über sechs Jahrzehnte nach Kriegsende wieder einmal verhandelt wurde.

„Was gesagt werden muss“: ein in Zeilen gebrochenes Pamphlet gegen den Staat Israel und dessen Furcht davor, dass der feindlich gesinnte Iran zur Atommacht werden könnte. Grass stellte den Sachverhalt auf den Kopf, indem er im Gedicht befürchtet, dass Israel mit einem „Erstschlag“ das „iranische Volk auslöschen könnte“.

Der Kern der Grass-Argumentation sind die Zeilen: „Warum sage ich jetzt erst, / gealtert und mit letzter Tinte: / Die Atommacht Israel gefährdet / den ohnehin brüchigen Weltfrieden?“ In einer revidierten Fassung des Gedichts ergänzte Grass später diese Frage um den Zusatz: „Die gegenwärtige Regierung der Atommacht Israel ...“