Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

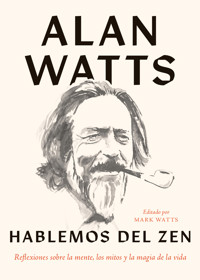

En las charlas reproducidas en este libro, Alan Watts comparte su muy personal visión del zen y lo compara con otras tradiciones espirituales. Watts es autor de cerca de treinta libros sobre filosofía y religión; además, a lo largo de tres décadas dictó charlas y conferencias sobre una gran variedad de temas: entre otros, psicología, religión, arte y política. La originalidad, las largas reflexiones y el humor que lo caracterizaban y que lo convirtieron en un personaje destacado de la cultura de mediados del siglo XX quedan en evidencia en estas páginas y explican su importante aporte a la popularización del zen en Occidente.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 265

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Títulooriginal:

Talking Zen

Reflections on Mind, Myth, and the Magic of Life

© 1994, Alan Watts Electronic University

© 2022. Publicado por acuerdo con Shambhala Publications Inc., Boulder, Colorado, Estados Unidos

www.shambhala.com

Ilustración de la portada: Philippe Imbert / Pechane Sumie

Diseño de la portada: Katrina Noble

Diseño del interior: Howie Severson

De estaedición:

Hablemos del zen

Reflexiones sobre la mente, los mitos y la magia de la vida

© Editorial Maitri Limitada

Traducción: Teresa Gottlieb

Diagramación: Lara Hübner

ISBN: 978-956-8105-32-7

ISBN digital: 978-956-8105-34-1

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida por ningún medio, ni electrónico ni mecánico, incluidas las fotocopias y las grabaciones o cualquier sistema de recuperación y almacenamiento de información, sin autorización por escrito de Editorial Maitri Limitada.

Diagramación digital: ebooks Patagonia

www.ebookspatagonia.com

Índice

Introducción de Mark Watts

Cuadros sin marco

La psicología de la aceptación. Reconciliación de los opuestos en el pensamiento oriental y en la psicología analítica

Patrones mitológicos en la ciencia moderna

El tiempo y lasconvenciones:cinco charlas radiales

Morder a un toro de hierro

Prácticas taoístas

Nadar sin cabeza

Relatos zen

Los huesos del zen

Notas

INTRODUCCIÓN

En 1937, a sus 21 años, Alan Watts escribió un artículo titulado «Qué es el zen», en el que decía:

La palabra «zen» es el equivalente en japonés de ch’an en chino, cuyo origen es el término sánscrito dyhana, traducido generalmente como «meditación». Pero no significa «meditación» en el sentido que se le suele dar en Occidente. No es un ejercicio solitario de contemplación, sino una actitud permanente. No se basa en absoluto en normas consignadas por escrito, ni en ritos o ceremonias; ni en dogmas ni en un cuerpo de doctrinas ortodoxas. Estrictamente hablando, no contiene enseñanzas tal como las concebimos; es una práctica, no una teoría. Los credos y las doctrinas son ideas sobre la verdad, no la verdad, y el zen aspira a prescindir de todas las fórmulas, de todos los símbolos y los sustitutos doctrinarios que obstaculizan la iluminación.

Por lo tanto, para los occidentales sus métodos son un tanto alarmantes y aparentemente irreverentes. El zen se burla de la lógica; pone patas arriba la metafísica y la teología para que parezcan absurdas. Su técnica consiste en desconcertar e impresionar para hacernos renunciar al anquilosamiento intelectual y entregarnos a la búsqueda de la libertad espiritual. Por eso, es muy común que se responda a una pregunta de tipo religioso con un comentario trivial sobre el clima e incluso groseramente, con una cachetada o con un comentario insólito aparentemente absurdo (…) Porque el zen es una religión de vida, no sobre la vida.

«¿Qué es el zen?»fue escrito apenas un año después de la publicación en 1936 de El espíritu del zen, el primero de dos libros sobre el budismo zen escrito por Watts. El segundo, El camino del zen, contribuyó en gran medida a la introducción de millones de lectores occidentales al pensamiento oriental en general y, específicamente, al zen. Antes de 1940, Watts también había empezado a dar charlas en reuniones de la Sociedad Budista de Londres y ante otros grupos de estudio de las religiones en Gran Bretaña. Sus primeras conferencias, algunas de las cuales se presentan en los primeros capítulos de este libro, fueron preparadas con anticipación y su estilo difiere de sus ensayos de la misma época. Pero en 1950 Watts ya se sentía más cómodo como conferenciante y rara vez usaba más que unos pocos apuntes generales sobre los temas que trataba. En 1960, ya era capaz de improvisar durante horas, en muchos casos entremezclando ideas de culturas separadas por miles de millas y muchos siglos. Cuando murió en 1973, Watts había escrito más de veinte libros importantes sobre filosofía comparada y grabado cientos de horas de conferencias y seminarios. Actualmente, muchos de sus libros siguen estando a la venta y sus conferencias se reproducen en emisoras públicas de todo Estados Unidos como parte de la serie The Love of Wisdom (Pasión por la sabiduría).

Los capítulos de este libro son la síntesis de reflexiones posteriores de Watts sobre el zen basadas en el archivo de sus charlas grabadas. En ellos no se analiza la evolución del zen; se lo describe a través de percepciones, historias y experiencias transmitidas por el autor a quienes lo escucharon a lo largo de casi cuarenta años. En la selección de las conferencias incluidas en este libro, escogí las que mejor describen el aspecto más espontáneo y libre del zen, y que me hicieron sentir sin ninguna duda que fueron excepcionales. Agradezco a mi coeditor, Dan Johnson, y a Jeffrey Hunter de la editorial Weatherhill por su ayuda en la difícil tarea de convertir presentaciones emocionantes en textos escritos.

«Cuadros sin marco» (Pictures Without a Frame)es la primera conferencia conocida de Alan Watts, probablemente presentada en la Sociedad Budista de Londres alrededor del año1933.

«La psicología de la aceptación» (The Psychology of Acceptance) fue pronunciada en 1939 en el Círculo de psicoanálisis de NuevaYork.

«Patrones mitológicos en la ciencia moderna» (Mythological Motifs in Modern Science) es otra conferencia, probablemente de comienzos de los añoscuarenta.

«El tiempo y las convenciones: cinco charlas radiales» (Time and Convention: Five Broadcasts), fueron emitidas originalmente en la radio KPFA de Berkeley (California, Estados Unidos). En 1955, una organización privada publicó esta serie de conferencias pronunciadas a fines de 1954 y comienzos de 1955.

«Morder a un toro de hierro» (Biting an Iron Bull) es la primera charla del seminario «Éxtasis inevitable»(Inevitable Ecstasy), pronunciada a bordo del barco de vapor Vallejo, anclado en Sausalito (California), en1955.

«Prácticas taoístas» (Taoist Ways) es la primera charla del seminario sobre taoísmo dictado en Esalen (Big Sur, California); fue grabada en junio de1965.

«Nadar sin cabeza» (Swimming Headless) es la segunda conferencia del mismoseminario.

«Relatos zen» (Zen Tales) es una conferencia pronunciada en un seminario sobre Japón ante un reducido grupo de turistas en el otoño de1965.

«Los huesos del zen» (Zen Bones) es una conferencia pronunciada el 9 de marzo de 1967 en el Avalon Ballroom de San Francisco (California) con el fin de recaudar fondos para la compra del Centro Zen deTassajara.

Mark Watts

CUADROS SIN MARCO

La mente humana se explica la vida observándola a través de marcos. En cierta medida, eso puede ser positivo, porque permite distinguir el bien del mal, el éxito del fracaso, lo importante de lo irrelevante. Establecer un marco delimitado por el nacimiento y la muerte nos ayuda a llevar una vida aparentemente con sentido y lograr una que otra cosa entremedio. Pero mirar fuera del marco nos produce una curiosa desazón, porque antes del nacimiento no existimos y una vez muertos dejamos apenas efímeros recuerdos. Los marcos son la esencia del conocimiento racional, porque procesamos la percepción del mundo clasificándola. Lo «existente» queda definido por el marco que la diferencia de lo inexistente y viceversa. El movimiento se define por el marco que lo distingue de la inmovilidad, por lo que si se quita el marco y nos encontramos en un mundo en que todo se mueve, el concepto de movimiento pierde todo sentido. Por eso, los racionalistas consideran que no puede haber una categoría que abarque todas las categorías, un marco que incluya todos los marcos, dado que un marco rodeado de vacío no sería un marco. Sería tan inconcebible como el color del cristalino.

Los seres humanos usamos marcos para estructurarnos y comunicarnos. Nos identificamos mediante marcos de referencia limitantes; por ejemplo, soy un ser humano de sexo masculino, de raza blanca, adulto, estadounidense, profesor, etcétera, etcétera. Cuando los marcos son más amplios –mamífero, orgánico, existente– empiezan a perder sentido. Lo mismo sucede cuando los marcos son más pequeños que mi individualidad: tejido, células, moléculas, átomos, electrones, etcétera. Sin embargo, ya sean amplios o reducidos, cada uno de esos términos es el nombre de un marco, y parecería que no puedo decir ni concebir qué soy salvo en términos de marcos. Eso me hace sentir vacío y empiezo a sentirme como una red definida por un irlandés: un montón de agujeros unidos por cuerdas.

La mente humana, que es curiosa, siempre ha querido saber «qué» hay dentro de los marcos y las únicas respuestas que recibe son nombres de marcos más pequeños. En la filosofía moderna ya no se considera adecuado preguntar qué es algo, a menos que te refieras a su categoría o marco o a menos que preguntes qué hace, es decir, que pidas una «definición operacional». Pero hasta las definiciones operacionales –que corre, que salta, que brinca, que se tambalea– son nombres de marcos, de formas de movimiento y de conducta. El problema que eso plantea es que el pensamiento y el lenguaje no pueden articularse sino en términos de marcos, e incluso es imposible formular una pregunta sin hablar de marcos. Preguntar «¿qué es» es preguntar «¿cuál es el marco?», porque no se puede decir qué es algo sin referirse a su categoría, sin describir qué lo «diferencia» de otras cosas, lo que no es sino definir sus límites, su marco.

En muchas escuelas filosóficas, las ideas que contradicen esta conclusión quedan proscritas porque se las considera absurdas. Cueste lo que cueste, los filósofos tienen que convencerse de que la vida está hecha de marcos y nada más que marcos, ignorando que los marcos son imaginarios porque los entusiasma el hecho de que, a pesar de ser falsos, por lo menos están bien definidos. Los filósofos también se niegan a reconocer que eso no es más que un esfuerzo inútil por atrapar el viento con una red. Al fin y al cabo, esa es la esencia del saber científico, y no hay que ignorar todos los aportes concretos de la ciencia, las mil maneras en que nos ha facilitado y hecho más llevadera la vida.

Uno podría preguntarse cuán cerca está la filosofía occidental de percatarse de que «el verdadero mundo material» integrado exclusivamente por esos marcos es una enorme red de abstracciones. Tal vez sea difícil reconocerlo mientras finjamos estar satisfechos con los milagros tecnológicos de la ciencia; mientras la posibilidad de vivir más y mejor nos distraiga y haga que solo le prestemos atención a lo que está dentro de los límites del marco conocido como «nacimiento y muerte». Pero nunca hemos estado dispuestos a dejarnos encajonar por mucho tiempo, aunque eso es lo que han hecho las ortodoxias más hábiles tal como los padres más prudentes ponen a sus bebés en corralitos. El corral es un lugar seguro en el que los niños no corren peligro, pero también es cierto que los padres se enorgullecen cuando ven que el bebé ya puede escaparse. Lo problemático de muchas corrientes ortodoxas occidentales es que se quedaron dentro del corral con el bebé. Nunca les han permitido volver a los que se fueron, salvo que prometan no volver a irse. Por eso, las principales ortodoxias occidentales, tanto religiosas como científicas, en realidad han sido exotéricas y profanas. Nunca han sonreído en secreto como los padres que imponen reglas con la esperanza de que, tarde o temprano, sus hijos las desobedezcan. Pero esa es la sonrisa de la esfinge y la sonrisa de los budas que meditan.

Percibir el universo solo a través de marcos se parece mucho a lo que la filosofía india define como maya, la idea de que todo producto de la percepción es en cierto sentido una ilusión. La palabra maya está emparentada con «metro», «matriz» y «material», porque proviene de la raíz sánscrita ma, que significa «medir». Y medir es enmarcar; es describir, así como los círculos se describen con compases; es delimitar, así como los límites se determinan con reglas; y es marcar sutilmente, así como los minutos se van marcando en un reloj. De eso está hecha la frágil red de abstracciones con la que la mente trata de comprender el mundo, siempre y a fin de cuentas en vano. Porque la sensación de haber logrado algo, ya sea en términos de conocimiento o de acción, solo se puede conservar mientras no miremos más allá de los límites de un marco. Pero si el ángulo visual se amplía, tanto con respecto al tiempo como al espacio, empezamos a sentir que todo es intrascendente, y eso nos aterra. Empezamos a darnos cuenta de que nuestro conocimiento del mundo y de nuestro ser es absolutamente falso, y de que todos nuestros esfuerzos físicos y mentales no han servido de nada.

Ese desaliento es el origen del budismo. Pero los que se niegan a aceptarlo nunca descubren que el desaliento tiene dos caras; que el suspiro que acompaña a la pérdida de toda esperanza se transforma en un suspiro de alivio, de liberación. Supongo que ese es el verdadero sentido de nirvana: extinción, cese. Eso también nos lleva a descubrir el sentido de la pasividad budista y taoísta, de la curiosa sabiduría que se encuentra en una forma casi indescifrable de inacción.

El enigma psicológico que más desconcierta a los estudiantes de budismo es que el deseo (trishna) o el afán de aferrarnos no elimina el deseo, lo que también podría expresarse diciendo que buscar el despertar (bodhi) es rechazarlo; que tratar de convertirse en un buda es perpetuar la ignorancia. Imaginar que el yo puede liberarse a sí mismo es alimentar la ilusión esclavizante del yo. Porque cuando el despertar –la percepción de la realidad tal cual es– se concibe como algo a lo que debemos aferrarnos, algo que debemos conquistar en el futuro como si se tratara de un éxito, se reduce inmediatamente a conocimiento enmarcado. Eso explica la insistencia de maestros de zen como Rinzai y Bankei en vivir «sinbuscar».

Como dice Rinzai, «No se te ocurra por ningún motivo aspirar a la budeidad». ¿Por qué? Los antiguos decían «Si te propones seguir a Buda, tu buda no es más que samsara (nacimiento y muerte)». En el budismo no se le da ninguna importancia al esfuerzo. Hay que ser como todo el mundo, sin nada especial. Vacía los intestinos, orina, vístete y aliméntate. Cuando estés cansado, acuéstate. Los ignorantes se pueden reír de mí, pero los sabios me entenderán. Quien persigue al Tao lo pierde1.

O, en la versión de Suzuki de una enseñanza de Bankei, «Si tienes el más mínimo deseo de ser mejor que ahora, si te apresuras aunque sea solo un poco en tu búsqueda de algo, irás en contra del vacío [lo no enmarcado]»2.

Aquí confluyen los conceptos budistas de jiriki («el propio esfuerzo») y tariki («apoyo externo»), porque lo que dicen Rinzai y Bankei coincide con lo que los seguidores del Jōdo Shinshū o Escuela de la Tierra Pura expresan en otros términos. Según ellos, suponer que alguien puede alcanzar la budeidad gracias a su propio esfuerzo o ingenio es pura y simple soberbia. Uno debe reconocer que los propios recursos solo conducen a naraka, al inframundo, al estado de perpetua frustración. Para liberarse de esa esclavitud, hay que abandonar toda ilusión en el propio esfuerzo y confiar únicamente en el apoyo externo. Eso exige una total renuncia a la noción del propio esfuerzo, incluso a todo interés en saber si nuestra fe es suficiente o sincera3.

Lo que dificulta esa total renuncia a la búsqueda y al «propio esfuerzo» es que la idea de que debo hacer algo está tan arraigada que hasta el darse por vencido o el «no hacer» se enfrenta como si fuera algo que hay que hacer. Por eso, la Escuela de la Tierra Pura insiste en que incluso se debe desterrar el deseo de saber si uno tiene fe o capacidad de entrega, y el zen dice «Eso no se puede lograr con el pensamiento; eso no se puede intentar dejando depensar».

Esa es la misma idea que expresa el místico de la Tierra Pura Kichibei, citado por Suzuki: «Cuando te deshaces de toda noción del propio esfuerzo basado en principios éticos y en la disciplina, no queda nada en ti que pueda definirse como quien escucha [como aquel que se da por vencido y acepta el apoyo externo] y que, gracias a eso, está atento a todo lo que oye»4.

La entrega no es, entonces, un acto voluntario, sino algo que pasa cuando nos enfrentamos a un profundo dilema, a una encrucijada en la que ninguno de los posibles caminos es el correcto y en la que toda opción, incluso el hecho de no optar por nada, es un error. El propósito de disciplinas budistas como la meditación y los koans es desencadenar el dilema, demostrar la inutilidad del propio esfuerzo exagerándolo. Sin embargo, esas disciplinas se convierten en algo un poco ridículo cuando se practican para reconocer lo que no se puede hacer; cuando, por así decirlo, uno trata de que todo encaje solo para comprobar que es imposible. Bankei se refiere a esos esfuerzos artificiales por provocar ese dilema, que en el zen se define como «estado de gran duda», diciendo que «puede compararse a lo que le pasa a un sacerdote budista que esconde su hábito y no lo encuentra a pesar de buscarlo ansiosamente en todas partes. Ese sacerdote no puede dejar de pensar ni por un instante en lo que ha perdido. Es una incertidumbre legítima. Hoy en día, la gente valora las incertidumbres simplemente porque los antiguos maestros hacían lo mismo. Pero es una farsa, porque es como buscar algo que nunca se ha perdido»5.

Nuestra dificultad para entender a hombres como Rinzai, Bankei y Kichibei se debe a que su budismo parece demasiado fácil. A juzgar por lo que dicen, el estado mental de los grandes budas y sabios es tan parecido al nuestro que nos obliga a concluir que, después de todo, el budismo no ofrece nada muy importante o que no hemos entendido en absoluto sus palabras. Parece inconcebible que esos colosos espirituales del pasado se hayan sometido inútilmente a todos esos esfuerzos y exigencias para que finalmente todo lo que puedan decir, como Nansen le dice a Joshu, sea «Esa mente tuya, común y corriente, es el Tao, y basta con que trates de ser él para desviarte».

Pero, también en este caso, lo problemático es el marco. Originalmente, el budismo solo se refería al despertar de Buda. Dos mil quinientos años de explicaciones y debates lo han encuadrado tanto en los marcos del raciocinio humano que la imagen de los budas se ha distorsionado. Como era inevitable, nuestra normal veneración de esos colosos espirituales y el apasionado deseo de ser como ellos han convertido el despertar en un trofeo codiciado. También se podría decir que se ha convertido en el máximo grado de una escala de valores que le es absolutamente ajena: en una medida de éxito. Sería más correcto, aunque lejos de serlo, decir que el despertar es el mayorfracaso.

El estado de budeidad no se encuentra en ninguna de las seis divisiones de la rueda de la existencia del budismo. En la parte superior, están los devas, los ángeles que son la culminación del desarrollo espiritual. Pero en el círculo lo más alto conduce a lo más bajo, y en las profundidades están los reinos de naraka, que representan el mayor sufrimiento posible. El ascenso no conduce al nirvana, a la budeidad, sino al mundo transitorio de los devas. Dicho de otro modo, el despertar no está relacionado con la realización, la superioridad espiritual, el saber, el éxito ni el derecho a gozar de prerrogativas. Solo en términos muy figurados –es decir, dentro de los ilusorios marcos mentales–, puede afirmarse que los budas son superiores a Ishvara, superiores a los dioses más excelsos. En este caso, «superior» debería interpretarse como «totalmente al margen de la escala de valores en la que alto y bajo tienen algúnsentido».

Sin embargo, el despertar está igualmente alejado del odio envidioso a la grandeza, de la insensible indiferencia ante la superioridad que se manifiesta como un igualitarismo superficial. Esa es una especie de imitación profana de la no categorización de los budas, que no es superación de las jerarquías, sino oposición a ellas. Y los opuestos son otra forma deesclavitud.

La budeidad es inconmensurable, no por su grandeza ni su profundidad sino porque los budas superan toda medida; no son maya y, por lo tanto, en cierto sentido no importan. Todo apunta a lo mismo. En términos zen, son buji («nada fuera de lo común») que no pretenden ser como todo el mundo. Sobre todo, para un buda es absurdo pensar que lo es. Porque no hay «es», no haymarco.

LA PSICOLOGÍA DE LA ACEPTACIÓN

Reconciliación de los opuestos en el pensamiento oriental y en la psicología analítica

Antes de empezar esta charla, tengo que advertirles que voy a hablar del tema más exasperante y ambiguo que se podría imaginar. El tema se relaciona con el que quizá sea el mayor problema de la vida espiritual, y digo que es exasperante y ambiguo porque es tan sencillo que apenas empezamos a tratar de entenderlo se convierte en algo terriblemente complicado. Quizá peque de paradójico, pero se dice que una paradoja no es más que una verdad puesta patas arriba para llamar la atención. Hay verdades que tienen que ponerse patas arriba para que se fijen en ellas; son tan obvias que no las percibimos y hay que complicarlas para que se las considere y se las analice. Nuestra cara es un ejemplo de eso. Nada podría ser más obvio y evidente que la cara de alguien; pero, curiosamente, su dueño no puede verla a menos que la someta al artilugio de un espejo que se la muestra como una imagen invertida. La imagen que uno ve es su cara aunque no sea su cara, y esa es una paradoja. Si eso es lo que pasa con la cara de una persona, ¿cómo no va a pasar cuando se trata de lo más íntimo, del alma, de la psiquis, de la mente o como quieran llamarlo? Si los ojos no pueden verse, mucho menos puede verse ese algo que mira a través de los ojos. Y, sin embargo, ese algo es el factor más importante e influyente de la vida, que rara vez deja de percibirse consciente o inconscientemente, pero que nos llena de confusión cuando tratamos de comprenderlo. Ese algo que definimos como «el ser» o «el alma» es tan peculiar que cuando falla le cuesta tanto corregir el error que se ve obligado a recurrir al extraño proceso de consultar a un psicólogo –una especie de espejo mental– y someterse con él a un análisis tan complicado que termina siendo agotador y que puede prolongarse por varios meses o años.

Por lo tanto, la espiritualidad siempre es un tema problemático. Para usar otra imagen, nada podría ser más simple que el agua. Pero hagan la prueba de empuñarla; pueden seguir tratando de hacerlo hasta que se mueran, porque mientras más se esfuercen por agarrarla más rápido se va a escurrir. Esto exige dos definiciones. ¿Qué es eso que he definido como ser, alma o psiquis, y qué se entiende por espíritu o vida espiritual de una persona? Con respecto al ser, no nos vamos a complicar más de lo estrictamente necesario. Por ahora, definámoslo como aquello que siente que es un «yo», como lo que percibe y conoce, como lo que aparentemente puede existir tanto en el plano consciente como inconsciente. Subjetivamente, lo llamamos «yo»; objetivamente, «lo que soy». Pero me pregunto si debería usar las palabras «espíritu» y «espiritual» en un encuentro científico. Sin embargo, ojalá perdonen que las use si les explico que no me refiero a nada místico, sobrenatural, metafísico ni paranormal; a nada distinto de lo que percibimos comúnmente. Para mí, la espiritualidad es una forma de relación entre el ser y el mundo; entre el universo externo hecho de personas, cosas, instituciones, fuerzas naturales y otras cosas, y el universo interno hecho de ideas, sentimientos e impulsos conscientes e inconscientes. Pero ¿en qué consiste esa relación? En cierto sentido, es una sincronía psicológica con el mundo interno y externo. En ese sentido, la espiritualidad no es más que una sincronía que no se relaciona en absoluto con percepciones o entes paranormales ni con nada que podamos considerar como misticismo.

Entonces, se podría decir que una persona se desarrolla espiritualmente cuando se sincroniza de tal manera con el mundo que se siente igualmente a sus anchas y cómoda con las percepciones conscientes y los impulsos del inconsciente. Esa es una descripción psicológica, pero si quisiéramos expresar la misma idea en términos religiosos tendríamos que decir que esa persona aprecia la vida y está en armonía con todos sus aspectos. La psicología y la religión existen porque la mayoría de la gente desconoce esa armonía. Se siente agobiada por las circunstancias y los caprichos incontrolables de la mente; dividida entre pares de opuestos –placer y dolor, vida y muerte, amor y miedo, bueno y malo– y, aparentemente, su falta de armonía se debe a que se aferra a uno de esos opuestos y rechaza al otro. Hay una contradicción fundamental entre el yo y todo lo demás, entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo, y uno se opone y evita todo lo que forma parte del mundo objetivo y que lo hace sufrir o lo pone en jaque, y ahí empiezan las complicaciones. No quiero tratar de averiguar cuál es la causa de ese sufrimiento, de esa resistencia a la vida que parece aumentar mientras más se aleja la humanidad de su estado primitivo; en cuanto al tema de esta charla, tenemos que suponer que existe y dejar los demás interrogantes a los teólogos.

Tenemos que empezar, entonces, suponiendo que, de una manera o de otra, la disonancia entre nosotros y el mundo nos provoca sufrimiento. Como esa situación no nos gusta, inventamos un ideal llamado «felicidad», que puede significar una de dos cosas: la eliminación de todos los aspectos de nuestra vida que nos hacen sufrir o una adaptación psicológica que nos permita aceptar el dolor y, gracias a eso, superarlo. Eso no significa que la aceptación suprima las causas del dolor; su verdadero propósito es suprimir el miedo que nos hacen sentir. Las religiones han sido creadas para producir esos dos tipos de felicidad y, fundamentalmente, son una forma de magia destinada a poner fin a las causas del sufrimiento. Las ciencias físicas tienen el mismo objetivo y, por lo general, al no conseguirlo recurrimos a un estímulo emocional, sensorial o intelectual que nos permite olvidar las situaciones dolorosas como un avestruz que intenta escapar de su enemigo enterrando la cabeza para que no lo vea. Pero hay algunas religiones, y ahora también algunas ciencias, que no se proponen suprimir las situaciones dolorosas ni evitarlas. La mayoría de esas religiones son de origen asiático y las ciencias tienen un objetivo similar. Las manifestaciones más importantes de religiosidad oriental tienen un objetivo parecido, aunque en ellas no se encuentre ninguna conceptualización del inconsciente tal como lo concebimos. Eso se debe a que los antiguos practicantes de las múltiples variantes del yoga estaban conscientes de los contenidos de la mente de los que somos inconscientes. Por eso, uno de los primeros ejercicios de meditación mencionado en muchos textos de yoga consiste en relajar la mente de tal manera que todo su contenido salga gradualmente a la superficie. A continuación, en esos textos se explica que nos sorprenderemos pensando en todos los horrores imaginables, en cosas que nunca habíamos imaginado que pudiéramos tener en elalma.

Pero volvamos al análisis de la discordancia en que viven los seres humanos y el sufrimiento que les provoca. En sus intentos por liberarse de ella, se ven envueltos en un terrible conflicto. Le temen al dolor, a la muerte, a la pobreza y a las enfermedades. Su afán por evitar todo eso intensifica el miedo; su afán por evitar el miedo los hace tenerle miedo al miedo; y el miedo del miedo del miedo termina acorralándolos en una interminable regresión que los aleja cada vez más de lo esencial. Esa infinita regresión es la clave de mi razonamiento, porque ese es el principal objetivo tanto de la psicología como de la religión, lo que convierte la sencillez de la vida espiritual en una confusión descontrolada. La regresión infinita se manifiesta sobre todo cuando alguien trata de conocerse y cambiar. Ese proceso podría compararse con el intento de ponerse de pie tironeando el cinturón, con dar vueltas en círculos para verse los ojos cuando, en realidad, mientras más rápido gira más rápido se alejan. O más bien con el antiguo cuento del burro al que le cuelgan una zanahoria de un palo atado a su collar y que mientras más se esfuerza por agarrarla más se aleja. Así es la regresióninfinita.

Ahora voy a tratar de describirles un proceso de desarrollo psicológico basándome en la psicología analítica y algunas religiones orientales, en la medida en que puedan complementarse, y digo eso porque creo que el Oriente tiene algo nuevo que aportar a ese proceso, algo tan simple que suele pasar inadvertido, algo que podría hacerlos pensar que estoy loco por mencionarlo. Es un principio que se entiende o se ridiculiza, que se considera una verdad categórica o algo tan incomprensible como absurdo. El sabio chino Lao tse dice:

Un letrado superior oye hablar delTao,

y diligente puedeejercitarlo.

(…)

Un letrado inferior oye hablar delTao,

y hace gran mofa deél.

Si no se mofara, no podría ser tenido como el

/Taoverdadero.

Pero antes de continuar tenemos que analizar el tema de la aceptación como base de la sanación psicológica. Desde los orígenes de la psicología, hemos oído muchos comentarios sobre los efectos negativos de no afrontar la vida –una frase que puede tener casi cualquier sentido dependiendo de lo que entendamos por vida–, y podríamos decir sin miedo a equivocarnos que prácticamente todo lo que hacemos los seres humanos es una evitación. Por lo tanto y en el marco de este análisis, tenemos que limitar su significado a la reacción de los seres humanos ante todo tipo de sufrimiento físico o mental.