Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

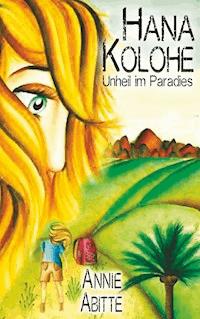

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Als Hanna aus dem Koma aufwacht, ist nichts, wie es früher einmal war. Sie scheint die einzige Lebendige auf der paradiesischen Insel Kauai zu sein. Wenn nicht diese ständigen Schwindelanfälle wären, könnte sie herausfinden, was passiert ist. Doch dazu kommt es nicht. Ein halbes Jahr nach dem Ausbruch einer mysteriösen Krankheit hat sie sich ein sicheres Zuhause angeeignet und lebt von Tag zu Tag. Sie hat andere Menschen getroffen, doch es lohnt sich nicht, zusammen zu bleiben. Im Endeffekt sterben sie ja doch alle. Deshalb lässt Hanna keine Gefühle mehr zu. Sie muss überleben. Das ist das Einzige, was zählt. Das sieht auch diese neue Stimme in ihrem Kopf so. Doch als sie Diego kennenlernt, ändert sich alles. Soll sie auf diesen naiven, immer gut gelaunten Typen hören, oder soll sie sich zurückziehen und ihrer paranoiden Stimme im Kopf vertrauen?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 513

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dieses Buch widme ich meinen Namenspaten Vanessa, Sophie, Julia, und Stefffi. Ihr musstet einfach in meinem Buch vorkommen, auch wenn die Personen ganz anders sind als ihr in der Realität.

Inhaltsverzeichnis

Ein böses Erwachen || H

Die wunderschöne Bucht von Hanapepe - sie erstreckt sich glitzernd vor uns, von goldenem Sand umrandet. Es sieht alles so perfekt aus von hier oben. Der Strand, die kleine dunkelgraue Steinmauer an der Straße, die zum Flughafen führt und dahinter die kleinen bunten Holzhäuschen und der Sportplatz mit seinem perfekt gepflegten, kurz gemähten Rasen.

Rechts von uns entdecke ich den Port Allen Bootshafen. Es ist ein sehr kleiner Hafen, aber das fand ich schon immer so toll an ihm. Er ist nicht da, um den ärmeren Menschen, die daran vorbei laufen den Reichtum unter die Nase zu reiben, so wie es in meiner alten Heimat üblich war. Er ist einfach nur nützlich. Es gibt heutzutage tatsächlich noch Leute, die vom Fischen leben. Und damit meine ich nicht die großen Firmen, die ihre Arbeiter wochenlang auf See schicken. Nein. Die kleinen Leute. Richtige altmodische Fischer. Friedlich liegt der Hafen da mit seinen üblichen fünfzehn bis zwanzig Bötchen an den Anlegestellen. Winzige bunte Schiffchen, die von hier oben aussehen wie Spielzeug. Genauso wie die Autos auf der Lele Road, hinter der Steinmauer.

Die Bucht geht über in den Hanapepe River. Ich kann schon fast unser Haus sehen von hier aus. Immer weiter fliegt Kane uns hinauf. Ich schaue zu ihm rüber und er grinst mich an. Den Steuerknüppel in der Hand und das Headset mit den viel zu großen Kopfhörer Muscheln auf seinem Kopf. Ein Wunder, dass er so etwas überhaupt aufzieht. Es könnte ihm schließlich die perfekte Surfer Frisur zerstören. „Wohin, Prinzessin Hanna?“, fragt er in seinem gewohnt neckischen Ton.

Dieser Ton, der mich immer so genervt hat, erfüllt mich jetzt mit so viel Vorfreude und Aufregung. „Einfach nur weg!“, entgegne ich ihm. „Zeig mir das Paradies, von dem alle hier sprechen.“ Sein Grinsen wird breiter und wir fliegen immer höher mit dem „geliehenen“ Hubschrauber seines Dads. Normalerweise mache ich sowas nicht. `Wer bist du? Warst du nicht verschwunden?´

Die alte Hanna hat so etwas häufig gemacht. Sachen geklaut, sich mit Freunden in Abenteuer gestürzt. Mulmig wird mir dabei schon.

Etwas ist nicht richtig. Vielleicht weil Kane nicht wirklich mein Freund ist? Nein. Das kribbelige Gefühl ist Aufregung. Ich will das. Ich brauche das - vor allem jetzt. Ich wusste, dass Kane die richtige Wahl ist. Er ist wie die alte Hanna. Er versteht sie. Ich dachte, sie würde nie wieder zu mir zurückkommen. Ganze vier Jahre war sie weg.

Wir nehmen Kurs auf den Hanapepe Park. Alles, was ich sehe ist Grün.

„Auf ins Paradies!“, höre ich Kane über meine Kopfhörer dröhnen. Die Sonne blendet uns durch die Windschutzscheibe. Etwas stimmt nicht. `Sag Kane, du willst umdrehen.´

NEIN! Aufregung. Abenteuer. Lass die alte Hanna leben! Lass sie tun, was sie braucht. Doch dann dreht sich mir der Magen um.

„Kane? Kannst du landen? Mir wird übel.“

„Was? Jetzt wird es doch erst richtig schön, Prinzessin. In ein paar Minuten sind wir im Paradies.“

`Nein, nein, nein, nein, nein! Etwas stimmt nicht. Raus! Wir müssen raus!´

Bildfetzen. Grün. Rot. Kane schreit. Alles dreht sich. So viel Rot. Meine Arme sind Rot. Dornen stechen mir in den Rücken. Ich liege irgendwo in der Wildnis. Alles mit Rot begossen. Ich sehe Bilder, die in Blitzen auftauchen. Eine Steinwand vor uns. Ein dicht bewachsener Berghang. Wo ist der Hubschrauber? Wo ist Kane? Haare werden mir ins Gesicht geweht. Auch sie sind rot. Es ist so laut. Ich höre Rauschen. Ich höre Prasseln. Dann die Schreie. „HANNA! HANNA!“ Ich bin stumm. So viel Rot. So viel Grün. Bin ich im Paradies? Wo bin ich? „HANNA!! Wo bist du?“

Hier – will ich schreien. Hier! Nichts. Ich kann nicht. Es tut so weh. Ich kann nicht atmen. Es ist so schwer. Etwas liegt auf mir. Ich kann nicht atmen. Alles ist nass. Es piepst. Immer wieder. Piep. Piep. Piep. Wieder Rot. Rot und Weiß. Die Leichen. Überall Tote. In Krankenhausbetten. In Autos. Auf den Straßen. Ich sehe, wie ein Kind im Baum hängt. Ich sehe ein totes Tier im See. Fetzen. Ich sehe nur Fetzen. Ich sehe den Weltuntergang direkt vor mir und ich bin allein. Es ist still. Viel zu still. Plötzlich kommt ein zertrümmertes Gesicht auf mich zu. Blutverschmiert und mit weit aufgerissenem Mund stürzt es sich auf mich…

„LOUIE!“, krächze ich.

Schatten der Vergangenheit ||H

Holzdielen an der Decke. Tropfendes Wasser. `Nur ein Traum! Nur ein Traum!´

`Wirklich nur ein Traum?´

`Beruhige dich.´

`Wo bin ich?´

`Du bist zu Hause. Nein, du bist nicht zu Hause. Aber du bist sicher.´

`Bin ich wirklich sicher?´

`Steh auf!´

`Welcher Tag ist heute?´

`Egal. Die Sonne scheint schon. Es ist sicher. Steh auf und tu, was du tun musst. Kein Traum. Es war kein Traum. Das alles ist wirklich passiert.´

`Schade.´

`Steh auf, Hanna. Du kannst das.´

Ich drehe mich auf die Seite und steige aus meinem neuen Bett. Mein neues zu Hause ist kleiner als das letzte. Übersichtlicher. Meine nackten Füße berühren den staubigen Holzboden. Vielleicht sollte ich hier mal putzen. `Nein. Zu aufwendig! Wer weiß, wie lang du hier bist! ´

Ich reibe mir die Augen, strecke meine Arme über den Kopf und stehe auf. Schlaftrunken torkele ich in Richtung Küche, um mir ein Glas Wasser zu holen. Es hört einfach nicht auf. Jede Nacht ein Alptraum. Jede Nacht diese Bilder. Ich will sie vergessen. Ich halte das nicht aus. Ich durchsuche die Schränke in der Küche nach einem Glas. Teller, Schüsseln, Töpfe. Haben die keine Gläser hier? Auf einmal wird mir schwindelig. Ich drehe mich um und lasse mich langsam auf den Boden sinken. Mit dem Rücken an den weißen Küchenschrank gelehnt, den Kopf in den Nacken gelegt, schließe ich die Augen und zähle bis zehn.

Gleich ist es vorbei. Gleich.

Eins, zwei… hellblonde Hundehaare im Wasser. Drei, vier… Louies Gesicht stürzt auf mich zu. Fünf, sechs… Eine Gruppe Infizierte rennt durch den See auf mich und den hilflosen, verletzten Hund zu. Sieben, acht… `Hör auf, Hanna!´

Neun, zehn… Das Gesicht meiner Mutter.

Ich öffne die Augen. Die Linien der Dielen sind wellig. Alles verschwimmt zu einer grauen Brühe. Meine Wangen sind aber trocken. Ich kann nicht mehr weinen. Ich habe es verlernt. Meine Augen füllen sich mit Wasser, aber jedes Mal passiert das Gleiche: es verzieht sich einfach wieder. Die Dielen werden wieder gerade.

`Steh auf! Hör auf, darüber nachzudenken!´

Ich senke den Kopf ein wenig. Da! Gläser! Sie stehen direkt neben der Spüle. Ich stütze mich auf dem dreckigen Boden mit beiden Händen ab, um aufzustehen. Ein Schritt, zwei Schritte. Ich bin da und drehe den Wasserhahn auf. Einfach darauf konzentrieren, was ich tue. Eiskaltes Wasser. Glück gehabt. Nicht in jedem Haus funktioniert das Wasser noch hier auf der Insel. Ich forme eine Schale mit meinen Händen und sammle etwas, um es mir ins Gesicht zu spritzen. Das tut gut. Dann blinzle ich das Wasser weg und nehme ein Glas. Ich fülle es und gierig trinke ich einen Schluck. Ich habe gar nicht bemerkt, wie durstig ich war. Durst. Ein blutiges Laken. Die Schläuche und das Piepsen. `Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein! Aufhören!´

Ich stelle das Glas auf die Arbeitsplatte neben der Spüle. Zu heftig. Ich höre, wie das Glas zersprungen ist. `Nein! Du Tollpatsch! Atme. Atme und sieh nach vorne. Vergiss den Rest.´

Langsam gucke ich zu dem Glas und löse meine Hand. Nur ein Sprung. Keine Scherben. `Gut. Keine Scherben bedeutet kein Blut. Kein Blut bedeutet Sicherheit. Sicherheit bedeutet Leben. Du willst leben. Atmen. Du musst einfach nur atmen. Ok. Kurz ins Bad und dann los.´ Ich streiche mir die Hände an meinen Shorts trocken. Eine schlechte Angewohnheit. Mom würde mich tadeln. Aber das ist jetzt alles egal. Meine liebe Adoptivmutter ist nicht mehr da. Ich glaube zwar nicht, dass sie noch lebt, aber woher soll ich es wissen? Ich habe sie nach meinem Unfall nie wieder gesehen.

Genauso wie den Rest der Familie. Ich wachte alleine auf und seitdem lebe ich alleine. Tag für Tag. Natürlich vermisse ich sie. Ich bin bei ihnen aufgewachsen. Meine leibliche Familie kenne ich nicht. Sie sind tot. Sie waren Drogenabhängige, die bei einem Experiment mit Crystal Meth unser gesamtes Haus oder Wohnwagen in die Luft jagten. Gut, dass ich im Garten krabbelte, sonst würde es mich heute auch nicht mehr geben. Es gab keine weiteren Verwandten, also wurde ich zur Adoption angeboten und die Walters‘ nahmen mich bei sich auf. Und seitdem waren sie meine richtige Familie. Ich kenne ja auch keine andere. Ich stütze mich mit den Händen auf der Spüle ab, atme tief durch und drehe meinen Kopf einmal rund herum, um die Anspannungen etwas zu lösen. Sie gehen einfach nicht weg.

Dann löse ich mein Zopfgummi und entlasse meine Haare aus dem Knoten, den ich über Nacht gebunden hatte, um mir das Schwitzen im Nacken zu ersparen. Naja, bei den Alpträumen hilft das auch nicht viel. Ich wache fast jeden Tag schweißgebadet auf. Strähnen meiner Haare kitzeln mich am Oberarm. Wie lange sie geworden sind. Als ich damals aus dem Koma aufwachte, waren sie etwa schulterlang. Da fällt mir ein, dass ich in mein Notizbuch sehen sollte. Seit dem Unfall vergesse ich ständig Sachen. Das Notizbuch und meine Listen helfen mir, mich an alles zu erinnern. Es ist in meiner linken Hosentasche – dort wo ich früher immer mein Handy hatte. Damals war es mein wichtigstes Utensil. Heute ist es das Notizbuch und mein Messer. Wie immer überblättere ich die ersten paar Seiten. Allgemeine Dinge, wie mein Name, mein Alter, was hier passiert ist, stehen darin. Mittlerweile habe ich keine Schwierigkeiten, mir das zu merken. Anfangs fragte ich mich beinahe jeden Tag, in was für einer Welt ich aufwachte. Ich hatte ganz schön Glück, mich immer früh genug zu erinnern, bevor mich eines der Biester erwischte. Da ist die neueste Liste. Oben steht das ungefähre Datum. Ich rechne ab dem Tag, an dem ich aufgewacht bin. Ungefähr. Ich weiß nicht, wie lange ich wach war und immer wieder in Ohnmacht fiel, bevor ich anfing, zu zählen.

Ich löse mich von der Spüle und bevor ich ins Badezimmer laufe, nehme ich mir meine Pistole vom Nachttisch mit. Ich lade sie. Sicher ist sicher. Manchmal muss es schnell gehen.

Das Badezimmer befindet sich auf der anderen Seite des Flures. Wenn man das überhaupt Flur nennen kann. Es ist ein kleiner Eingangsbereich, indem man seine Schuhe abstellen und die Regenjacken aufhängen kann. Früher habe ich mir immer im Eingangsbereich die Schuhe ausgezogen, wenn ich in ein Haus kam. Das machen die Leute so hier auf Kauai.

Es liegt an dem orangenen Sand, der mit dem Wind überall hin geweht wird. Nach einem Wandertag auf der Insel hat man ihn überall. An den Schuhen, an der Kleidung, auf der Haut und ja natürlich auch unter der Kleidung. Er schleicht sich überall hin. Ich binde die Schuhe immer so, dass ich noch hineinschlüpfen kann, sie aber nicht zu lose an den Füßen sind und stelle sie vors Bett. Im Notfall muss ich schnell wegrennen können.

Ich erreiche das Bad und dasselbe mulmige Gefühl, das ich bei jeder geschlossenen Tür erhalte, überkommt mich. Langsam greife ich nach der Türklinke, atme nochmal tief ein und aus und öffne sie schnell.

Ich werde angegriffen. Lautstark kommt ein braunes Etwas auf mich zu, schreit aufgeregt und flattert auf und ab. Es versucht, an mir vorbei zu kommen, oder mich anzugreifen. Ich weiß es nicht genau. Aus Angst fliegt es wieder zurück. Schreck! Nur ein Huhn. Nur ein Huhn. `Ganz ruhig.´ Ich habe es wohl gestern aus Versehen hier eingesperrt. Diese Tiere sind auch überall! „Hier. Ich tu‘ dir nichts. Flieg raus.“

Ich öffne das Fenster neben der Tür und trete ein paar Schritte zurück, damit das Huhn raus kann. Es sieht jedoch nicht so aus, als würde es das wollen. Aufgeregt atmet es viel zu schnell und starrt mich an, um wahrscheinlich aufzupassen, dass das Tür aufmachende Monster nicht wieder angreift.

Na gut. Dann eben anders. Ich trete ein, schließe die Tür hinter mir und versuche es raus zu scheuchen. Es drängt sich in die hinterste Ecke des Raumes und flattert aufgeregt. Ein Sprung auf das Huhn zu und ich habe es in den Händen. Sein kleines Herzchen rast wie wild, deshalb bringe ich es schnell zum Fenster und werfe es raus. Dabei bleibe ich an dem Fensterrahmen hängen und ziehe abrupt meine Arme zu mir, denn draußen im Schatten steht eines dieser Monster. Es sieht mich und kommt mit ausgestreckten Armen auf mich zu. Hektisch untersuche ich meine Arme auf blutende Wunden. Nichts. Gottseidank. Mein Herz klopft mir bis zum Hals. Ich nehme das Messer, das in meinem Gürtel steckt in die rechte Hand und umfasse die Fensterklinke mit der anderen. Dann versuche ich, mich zu beruhigen und öffne das Fenster noch einmal. Es hat keine Haare mehr. Seine Haut ist blass und dünn. Seine Augen sind blutunterlaufen und das Weiße ist eher gelblich. Gierig versucht es, mich in seine Fänge zu kriegen. Mit einem Hieb steche ich ihm das Jagdmesser in den morschen Schädel. Es sackt in sich zusammen und liegt auf dem Fensterbrett. Schnell stoße ich es hinaus und schließe das Fenster wieder. Draußen herrscht Stille. Hoffentlich war es das Einzige. Ich darf nicht so schreckhaft sein. Und auch, wenn es nur ein Huhn ist, das mich angreift, muss ich auf alles gefasst sein. Ich halte das Messer unter den Wasserhahn, streiche es an dem geschmacklich bedenklichen Duschvorhang ab und stecke es zurück an seinen Platz. Die Pistole lege ich auf dem Waschbecken ab und dann schließe ich die Tür zu. Alte Angewohnheit? Neue Angewohnheit. Abschließen ist immer gut. Auch wenn es schon hell ist. Man kann nie wissen. Eine zerzauste Blondine schaut mich aus dem Spiegel an. Ihre hellgrünen Augen sind weit aufgerissen und ihre Brust hebt und senkt sich hastig.

„Du sahst auch schon mal besser aus.“, sage ich zu meinem Spiegelbild. Ich habe mich ganz schön verändert. Es ist schwer unter der dicken Schicht aus Dreck, Narben, Blut, blauen Flecken und Spuren der Alterung mein früheres Gesicht zu erkennen. Ich weiß, dass ich das bin, aber früher sah ich ganz anders aus. Ich kann nicht mal genau sagen, was es ist. Meine Nase ist immer noch dieselbe Stubsnase, bis auf die Narbe auf dem Rücken. Meine Augenbrauen sind immer noch gleich in einem zarten Halbmond geschwungen. Sie sehen irgendwie wilder aus. Nicht, weil ich sie nicht trimmen kann – das musste ich nie, da sie ohnehin dünn und blass sind.

Vielleicht liegt es an den Sorgenfalten, die sich leicht auf meiner Stirn abzeichnen. Vielleicht ist es die kleine Narbe über meiner rechten Augenbraue, die die Haare etwas trennt. Es kann aber auch daran liegen, dass mein ganzes Gesicht leicht in verschiedenen Farben leuchtet durch den Sturz gestern. Meine Lippen sind immer noch voll, meine Wangenknochen sind immer noch hoch, aber ich fühle mich nicht so rund wie früher. Psychisch und physisch. Es zeichnet sich in meinem Gesicht ab. Durch den ganzen Sport bin ich stärker geworden. Meine Muskeln sind definierter. Mein Gesicht ist etwas dünner und älter. Irgendwie gefällt es mir. Es macht mich erwachsener und etwas angsteinflößender. Das ist gut.

Angreifer sollen nicht denken, es mit einem kleinen, schwachen `Engelchen´ zu tun zu haben, wie mein Dad mich immer genannt hat. Es ist allerdings auch eine ständige Erinnerung daran, dass es die heile Welt nicht mehr gibt. Mein heiles Gesicht ist genauso zerstört wie die Welt. Ok, vielleicht nicht ganz so schlimm. Ich sehe immerhin noch menschlich aus.

Ich kämme mir schnell die Haare mit der Bürste, die auf einer Ablage unter dem Badezimmerspiegel liegt und binde mir sie wieder zu einem lockeren Knoten zusammen. Danach mache ich mich auf die Suche nach Zahncreme. Gestern habe ich meinen Beutel leider verloren. In ihm hatte ich noch eine dieser Kauwurzeln. Ich habe es schon mit angesehen, wie jemand sich einen Zahn ausschlagen musste, weil er sie nicht gepflegt hat. Heutzutage kann man nicht einfach zum Zahnarzt gehen wie früher. Man muss sich um sich selbst kümmern.

Naja, nicht so wichtig. Ich finde hier schon was und packe mir einen neuen Beutel. `Hauptsache, du lebst.´ Es ist immer praktisch, ein paar Sachen dabei zu haben. Einen Wasserbehälter, Sekundenkleber für offene Wunden, wenn es schnell gehen muss, Pflaster, Verbände, am besten etwas um Feuer zu machen – sei es nur eine Glasscherbe. Und einen Topf, um Wasser abzukochen. Meine Waffen trage ich stets bei mir oder vergrabe größere in der näheren Umgebung. In den Häusern versteckt man sie besser nicht. Es könnten immer Plünderer unterwegs sein. Aber gestern habe ich meine Waffentasche unters Bett gelegt. Ich hatte noch keine Zeit, sie zu vergraben. Das werde ich heute tun müssen. Und Fallen aufbauen.

Um Essen zu fangen, aber auch, um ungebetene Gäste von meinem Versteck fern zu halten. Außerdem wäre ein Auffangbehälter gut für das Regenwasser. Ich weiß ja nicht, wie lange ich hier fließendes Wasser haben werde. Auf Kauai regnet es ständig. Das Wetter ist perfekt. Man muss nur mit dem Regen klar kommen, der mehrmals am Tag auf die Insel nieder prasselt.

Aber das Gute ist: Hier weiß man immer, wann der Regen wieder aufhört. Man kann die dunklen Wolken vorbei ziehen sehen. Bevor man sich über die Nässe ärgert, ist die Sonne auch schon wieder da und man freut sich umso mehr. Anfangs hatte ich immer noch Toilettenpapier dabei. Zu umständlich. Nimmt zu viel Platz weg. Im Notfall reichen Bananenblätter oder Wasser. Es gibt Schlimmeres. Gefunden! Die Zahncreme haben die früheren Bewohner dieses Hauses in ihrem Spiegelschränkchen versteckt. Wieder erinnere ich mich an Louie, wie er mir mit seinen Zahnlücken von seiner selbst durchgeführten Operation erzählt hat. Ich starre mich im Spiegel an. „Aufhören!“ Ich muss aufhören, mich bei jedem kleinen Alltagsgegenstand an Dinge zu erinnern.

`Zähne putzen. Los.´

Eine benutzte, alte Zahnbürste muss mir reichen. Etwas Besseres gibt es gerade nicht.

Ein Schwein und Maleko ||H

Als ich aus der Tür trete, empfängt mich ein wunderschön sonniges Kauai mit einer sanften Brise von der Südküste. Ich habe mir einen neuen Beutel gepackt. Eine Wasserflasche, eine Dose Eintopf fürs Mittagessen, eine Jacke, die mir viel zu groß ist und etwas Verbandszeug habe ich in dem verlassenen Haus noch gefunden. Meine Kleidung habe ich gegen saubere ausgetauscht. Die zu große Hose habe ich abgeschnitten. Mit Shorts kann ich mich einfach besser bewegen. Mein altbewehrter Gürtel hält die Shorts an meiner Hüfte fest.

Das bunte Hawaii Hemd habe ich mir unten zu einem Knoten zusammen gebunden. Wahrscheinlich wohnte ein allein stehender Mann hier. Es waren nur Männerkleider im Schrank und das zweite Schlafzimmer ist eine Abstellkammer.

Früher hasste ich diese Hemden. Einerseits war das so ein Touristending. Wenn man schon Urlaub auf einer hawaiianischen Insel macht, braucht man auch ein Hawaiihemd. Andererseits trugen die Bewohner selbst sie ja auch. Egal ob sie Bootsführer waren oder ob sie im Büro arbeiteten. Man kam an diesen schrecklichen bunten Hemden mit viel zu viel Muster einfach nicht vorbei. Heute trage ich sie gerne. Sie erinnern mich an das alte Kauai. Die Sorglosigkeit, die Barmherzigkeit der Bewohner und das sonnige Gemüt.

Ein Seufzer entweicht mir und ich mache mich auf zu meinem Golfwagen. Gestern habe ich ihn bei dem Golfclub gefunden und ihn gleich mitgenommen. Er fährt schön leise und auch nicht gerade langsam. Außerdem läuft man weniger Gefahr, den Motor zu schrotten. Ich kann sogar meine eingesammelten Früchte im hinteren Teil deponieren, da dort ein großer Korb angebaut ist. Aber erstmal muss ich mich um die Fallen kümmern. Ich bin gestern einfach nur schnell hier her gefahren ohne mich um irgendeinen Schutz zu kümmern. Das Haus liegt auf einem Hügel dicht an einem Fluss, also ist es erstmal eines der besten Verstecke, die es gibt.

Die Infizierten gehen nicht gerne durchs Wasser. Nur wenn sie direkt ein Opfer sehen, für das es sich lohnen würde. Größtenteils wandern sie durch die Wildnis. In Herden oder alleine. Und sie sind nicht mehr so sportlich wie früher. Ich habe so das Gefühl, dass sie immer schwächer werden, je länger sie krank sind. Zwar habe ich noch nie einen an Altersschwäche sterben sehen, aber sie werden langsamer, ihre Knochen morscher und ihre Haut fauliger. Einen Vorteil verschafft mir der Hügel. Wenn sie keine Spur hier hinauf treibt, passiert mir auch nichts. Aber man kann ja nie wissen. Der alte Infizierte vor meinem Haus, hat mich wahrscheinlich verfolgt. Ich zerre ihn zum Golfwagen. Er soll nicht hier vor meinem Versteck rumliegen. Immer wieder fällt mir auf, wie sehr ich an Muskelkraft zugenommen habe. Ich hieve den Toten auf den Wagen und sehe zu, dass er nicht runter fallen kann. Früher fiel es mir schwer, einen vollen Putzeimer zu tragen. Heute wäre das mein kleinstes Problem.

Ich weiß, dass ganz in der Nähe ein Fischerladen ist. Den werde ich durchstöbern und Utensilien für meine Fallen sammeln. Danach werde ich die Gegend erkunden und einige Fallen aufbauen und ein Plätzchen für meine Waffen suchen.

Den Kerl schmeiße ich dann unterwegs in den Graben. Wenn dann noch genug Zeit bis zum Sonnenuntergang ist, sammle ich ein paar Früchte. Im Haus gibt es noch genug Dosenfutter, also ist noch keine Not am Mann. Ich setze mich in den Golfwagen und drehe den Schlüssel um. Die Anzeige verrät mir, dass die Batterie noch dreiviertel voll ist. Also noch Zeit, bis ich es umtauschen muss. Ich fahre aus der steinigen Einfahrt raus, die Pistole in meiner Hosentasche, immer bereit, zu schießen.

An der Straße angekommen, blinke ich links. Wie doof. Dass ich das immer noch mache. So ein Mist. Angewohnheiten wird man eben nicht so schnell los. Ich höre Vögel zwitschern und den Wind, wie er mir dünne Strähnen, die sich gelöst haben ums Gesicht weht. Ansonsten nichts. Stille. Wie jeden Tag. Diese ganzen leeren Häuser, die ich passiere sehen wunderschön aus.

Die Gärten sind zwar sehr viel wilder geworden seit dem Ausbruch der Krankheit, aber ansonsten sieht man den meisten nicht an, was hier passiert ist. Einige Fenster sind eingeschlagen, ausgebrannte Autos stehen in den Einfahrten, an manchen sind Aufschriften mit Blut oder Sprühfarbe. Aber manche stehen noch da, als wäre die Zeit stehen geblieben.

Hier und da parken sogar noch heile Autos in den Einfahrten der Holzhäuschen. Alle sind bunt bemalt. Eines hellblau, eines karmesinrot, ein anderes dunkelgrün, ein sehr großes mit vielen kleinen Dächern ist sogar grell rosa. Wenn man im grünen Paradies lebt möchte man sein Haus eben möglichst fröhlich und möglichst strahlend gestalten. Auf vielen Grundstücken wachsen die schönsten Bäume und Pflanzen, die ich erst kenne seit wir hier her gezogen sind. Palmen, ja. Die kannte ich. Aber ich denke, keiner, der nicht in der tropischen Zone lebt, kennt einen Regenbogen Eukalyptus. Seine Rinde schält sich in kleinen länglichen Stückchen. Darunter ist die junge Rinde erstmal grün. Aber wenn das junge Rindenstück erst einmal länger an der Luft ist, färbt es sich. Zuerst orange, dann rot, dann lila, usw. Wie ein richtiger Regenbogen eben. Und da nicht am ganzen Stamm auf einmal Rindenplättchen abfallen, ist er regenbogenfarben. Ein bunter Baum. Als ich das erste Mal einen sah, dachte ich, er wäre angemalt. In unserem eigenen Garten stand ein riesengroßes Exemplar. Fast jeden Tag sah er etwas verändert aus.

Also habe ich eines Nachts auf unserer Veranda gesessen und abgewartet, wer da jede Nacht in unseren Vorgarten schleicht und den Baum anmalt. Mein Adoptivdad war gerade gestorben und ich verdächtigte meine Mom, dass sie ihn anmalt, um uns Kinder bei Laune zu halten. Es kam aber niemand, also musste ich meiner Mom eben glauben. Auch hier oben auf dem Hügel haben einige Menschen sich diese wundervollen Bäume in den Garten gepflanzt.

Vor mir gabelt sich die Straße. Hier sollte ich auf jeden Fall eine Falle aufstellen. Ich halte an, krame mein Notizbuch aus der Tasche und markiere es auf der selbst gezeichneten Karte.

Nicht, dass die Biester nur die Straßen benutzen würden, aber es läuft sich natürlich schon einfacher auf einer geraden Oberfläche ohne irgendwelche hoch gewachsenen Pflanzen, die sich einem um die Beine und Arme schlingen.

Ich schrecke hoch, denn hinter mir zischt etwas. Von dem Fuß des Infizierten steigt Rauch auf und die moderige Haut scheint sich zu bewegen. Als wären klitzekleine Organismen darin. Ich gehe einen Schritt zurück. Vielleicht sollte ich ihn loswerden. Gerade will ich ihn am Bein packen und ihn weg zerren, da fällt der Fuß einfach ab. Ich bücke mich und sehe ihn mir genau an. Kleine Bläschen bilden sich auf der Haut und der Dampf stinkt nach verbranntem Fleisch. Er verbrennt? Das habe ich noch nie gesehen. Aber ich habe auch noch nie so einen hellen Infizierten gesehen.

Schnell packe ich ihn mit beiden Händen an der Jacke und zerre ihn vom Wagen. Auch sein Gesicht fängt an, zu zischen und die Haut löst sich auf. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert, aber es soll mir recht sein. Ich steige auf den Fahrersitz und trete das Gaspedal durch. Wieder nach links. Den Hügel hinunter, um zu dem kleinen Fischerladen zu gelangen. Zu meiner Rechten sehe ich nur weite Felder und vereinzelt irgendwelche Bäume. Hier wurde wohl irgendein Getreide angebaut. Keine Früchte. Es lohnt sich also nicht sehr, dort nach Essen zu suchen. Ich hätte sowieso Probleme mit meinem Golfwagen rüber zu kommen. Wahrscheinlich ist von dieser Seite alles mit der Leitplanke oder sogar einem Zaun abgeschottet. Viele Grundstückbesitzer wollten nicht, dass die Touristen auf ihrem Eigentum spazieren gehen und womöglich noch irgendetwas zerstören. Deshalb haben die meisten Zäune aufgestellt und „Nicht betreten“ Schilder aufgehängt.

Was mich wundert, ist, dass ich zurzeit immer weniger von den Biestern tagsüber sehe.

Auch hier auf den Feldern, wo ich kilometerweit sehen kann – kein einziges. Vielleicht sollte ich mir das aufschreiben. Immer weniger Biester tauchen tagsüber auf. Vielleicht meiden sie die Sonne. Ich kann jetzt nicht schon wieder anhalten. Ich werde es später aufschreiben. Es ist viel zu ruhig. Das gefällt mir nicht. Aber dann kann ich mich auch nicht immer auf mein Gefühl verlassen. Alles fühlt sich seltsam an. Alles macht mich misstrauisch. Die freie Sicht nimmt ein abruptes Ende. Kleine Erhebungen formen sich rechts und links von der Straße. Als wäre die Straße früher ein Flussbett gewesen. Oder ein Lava Kanal. Wer weiß.

Die ganze Insel ist einst aus Lava entstanden, die aus dem Meer hinauf stieg. Wie die anderen hawaiianischen Inseln. Auf diesem Boden können die seltensten Früchte gedeihen und sie wachsen rasant. Jedenfalls fühle ich mich eingeengt. Freie Sicht gefällt mir wesentlich besser als diese Wände voll Grün. Wenn es nur alles nicht so dicht zugewachsen wäre! So kann sich alles und jeder in den Büschen verstecken, ohne dass ich ihn - oder besser es - sehe.

Ein Rascheln vor mir an der Böschung. Ich sehe es, bevor ich es hören kann. Langsam fahre ich auf die andere Straßenseite und habe meine Waffe griffbereit. Ein lauter Schrei entweicht dem Busch. Es hört sich glücklicherweise nicht menschlich an. Naja… Die Biester klingen zugegebener Maßen auch nicht mehr menschlich, aber… Das kam eindeutig von einem Tier. Ein Wildschwein wahrscheinlich. Ich kümmere mich nicht weiter drum und fahre wieder.

Im Rückspiegel jedoch sehe ich, wie ein kleines braunes Etwas aus den Büschen geschossen kommt. Ein junges Wildschwein. Tatsächlich. Es wird verfolgt von einem humpelnden großen braunen Biest. Na super! So viel zum Thema ruhiger Tag!

Was zum Teufel ist das? Ich halte an und drehe mich um. Da hab ich mich wohl geirrt. Es ist nicht nur ein großes Etwas sondern zwei. Zwei menschengroße Gestalten, die aber urplötzlich aufschreien und wieder ins Gebüsch rasen. Das Schweinchen rennt über die Straße in die Büsche. Irgendwas muss sie verschreckt haben.

Warum sonst würden sie einfach so ihr Essen wegrennen lassen? Das beunruhigt mich. Irgendwo ganz in der Nähe muss etwas Gefährliches sein. Und das werde ganz bestimmt nicht ich sein.

Normalerweise machen ihnen Menschen keine Angst. Sie sehen einen nur als Beute. Eigentlich macht ihnen gar nichts Angst. Sie lassen sich größtenteils von ihrem abnormen Hunger leiten. Ich bin mir sicher, wenn sie genug Möglichkeiten hätten, würden sie sich vollfressen, bis sie platzen.

Es ist wieder still geworden. Von dem plötzlichen Tumult ist nichts mehr zu hören. Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, dass hier etwas lungert, das den Biestern Angst eingejagt hat, also fahre ich vorsichtig weiter.

`Ganz ruhig. Ganz ruhig. Panik bringt dich jetzt nicht weiter. Alles ist gut. Du bist hier das Monster .´

„Ich bin der Angreifer. Ich bin der Angreifer und NICHT die Beute.“, ein Mantra, das ich mir wieder und wieder vorsage seit ich auf mich selbst gestellt bin in dieser postapokalyptischen Welt.

Nach einigen Monaten habe ich die Panik mehr und mehr unter Kontrolle bekommen. Es ist nicht so, als hätte ich gar keine Angst mehr. Ich habe nur gelernt, damit zu leben. Man darf sich nicht übermannen lassen, muss ruhig atmen und sich sagen, dass die Angst nur ein Gefühl ist. Und dieses Gefühl macht einem das Leben schwerer, wenn man sich wehren muss und schnell reagieren muss. Angst lähmt uns. Angst will, dass wir uns in ein klitzekleines Knäuel zusammenrollen und es über uns ergehen zu lassen, damit es möglichst schnell vorüber geht. Oder, man rennt davon. Was einem aber auch nicht viel bringt, wenn man nicht bei bester Kondition ist, oder ein Baum in der Nähe ist, auf den man klettern kann – die Biester können nicht klettern.

Der Wind zieht seine Kreise über die Blätter in den Bäumen und Büschen am Straßenrand. Eine Gänsehaut fährt mir über die Arme und kriecht mir hinterlistig über den Rücken.

`NUR der Wind. Nur der Wind. Ich bin bewaffnet. Ich weiß, wie man sich wehrt. Ich bin fit. Ich bin bereit. Nur der Wind.´

Trotzdem lege ich den schnellsten Gang an meinem Golfwagen ein und sause den Hügel hinunter, bis ich wieder eine bessere Sicht habe und nicht das Gefühl, gefangen zu sein. Entweder muss ich mir wieder eine neue Bleibe suchen oder ich muss anfangen, diese Büsche zu schneiden. So geht das nicht weiter. Das halte ich nicht jeden Tag aus. Alles, absolut alles könnte jederzeit darin lauern.

So langsam nähere ich mich wieder Häusern und mein Puls beruhigt sich zusehends. Obwohl so gut wie niemand mehr hier ist, fühlt es sich für mich belebter an. Die Natur ist zwar nicht angsteinflößender, wenn sie so leer und still ist, aber irgendetwas zieht mich immer wieder näher an eine Siedlung. Ich weiß nicht genau, woran es liegt.

Eigentlich sieht alles so viel leerer aus, weil man gewohnt ist, dass Menschen in den Straßen laufen, Verkäufer hinter ihren Tresen stehen und die Kasse betätigen, dass Fischer mit ihren Booten den kleinen Kanal rauf und runter fahren und dass Autos über die Brücken fahren und Touristen an Kreuzungen anhalten und riesige Faltkarten auspacken und sich angestrengt über ihr nächstes Ziel unterhalten.

Jetzt ist hier nichts, oder besser gesagt niemand. Die Biester sind ruhig, wenn sie nicht gerade etwas jagen. Und die Menschen, die es noch überlebt haben, leben genauso zurück gezogen wie ich. Sie machen normalerweise auch keinen Lärm. Man will ja keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Manche können es natürlich nicht lassen. Sie haben Spaß daran, die Biester zu jagen und fahren so laut wie möglich über die Straßen, als würden sie ihnen gehören. Das sind die Schlimmsten. Meistens sind es die, die plündern, ganze Gruppen töten oder ihnen Schlimmeres antun. Sie fühlen sich wie die Größten, obwohl sie am meisten Angst haben. Nur wenn sie die Mächtigen sind, fühlen sie sich wohl, dabei sind sie feige und würden jederzeit ihren besten Freund verraten.

Leider überleben viele davon länger, als die Guten. Vielleicht ist es ganz gut, dass der Menschheit eine Lektion erteilt wird. Schließlich zerstört sie seit Jahrhunderten ihren eigenen Planeten.

Aber das hier… Das könnte die ganze Menschheit ausrotten. Man muss sich doch nicht noch schlimmer verhalten, um zu überleben. Vielleicht will ich deshalb alleine bleiben. Ich laufe nicht Gefahr, wie einer von ihnen zu werden. Ich kümmere mich nur um mich selbst. Falls eines Tages diese Krankheit besiegt sein sollte, will ich es miterleben. Ich glaube nicht daran, aber es ist meine einziges Ziel vor Augen.

Anfangs habe ich auch nur aus purem Instinkt gehandelt und wollte mich eben von den Biestern fernhalten. Ich habe mich in unserem alten Haus eingeschlossen, mir möglichst selten etwas zu Essen geholt und alles wenn möglich und so lange wie möglich eingefroren und rationiert. Leider wurde ich dadurch auch total verzweifelt und ängstlich. Das war kein Leben. Das war ein schleichendes dahin vegetieren.

Es ging mir schlecht. Klar musste ich erstmal alles verarbeiten, was geschehen war, aber es bringt wirklich nicht viel, tagelang im Dunkeln zu sitzen und abzuwarten, dass sich irgendwas ändert. Damals war ich auch verletzt, aber ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund war, warum ich das Haus nicht verlassen wollte.

Je mehr ich darüber nachdachte, umso sicherer wurde ich mir, dass es sich lohnt, zu kämpfen. Dass es sich lohnt, am Leben zu bleiben. Ich fing an, wie verrückt zu trainieren und mich fit zu halten.

Moms alte Selbstverteidigungsvideos konnten so auch endlich mal der Menschheit ihren Dienst erweisen. Nach einigen Wochen habe ich mich dann sicher nach draußen getraut. Es tat gut, wieder draußen joggen zu gehen. Ich liebe joggen. Viele Leute verstehen das nicht, aber mir hat es immer den größten Spaß gemacht, wenn unser Lehrer uns im Sportunterricht mal wieder eine Meile rennen lies und die Zeit stoppte.

Ich komme an der Hauptkreuzung an. Noch zwei Straßen nach links und ich habe es bis zum Fischerladen geschafft. Um die Ecken muss man vorsichtig sein. Am liebsten stelle ich immer mein Fahrzeug ab und gehe die letzten paar Meter, oder rase so schnell es geht durch. Aber ich muss erstens viel Zeug mitschleppen und zweitens muss ich sparsam mit der Batterie umgehen. Auf der Hauptstraße ist soweit alles gut. Nichts und niemand zu sehen. Ich fahre an dem Restaurant vorbei, in dem wir einmal zu Moms Geburtstag zum Essen waren. Es gab nur Fisch auf der Karte und Ronnie hatte eine vorübergehende vegetarische Phase, also hat sie natürlich den ganzen Abend rum gemault und in ihrem Essen gestochert, als wären die Kartoffeln vergiftet. Dieses ganze Vegetarier Getue hat sie sowieso nicht ernst gemeint. Sie wollte sich nur wichtigmachen in ihrer neuen Schule. Bei uns zu Hause war sie immer die Prinzessin. Sie war süß und klein und liebenswert. Auch als meine Brüder geboren wurden, war sie noch das Baby.

Aber in der Schule kam sie mit der Masche nicht durch. Also musste sie verschiedene Sachen ausprobieren. Aber sie hätte sich wenigstens für Mom zusammenreißen können. Deshalb war ich auch extrem sauer auf sie an dem Abend. Es hat die ganze Stimmung vermiest und es war schließlich Moms Geburtstag. Unfair. Aber so sind Teenager nun mal. Sehen nicht über ihren eigenen Tellerrand hinaus. Die ganze Welt dreht sich um sie. Ich hatte schon vorgeschlagen, einfach in ein anderes Restaurant zu fahren, aber das wollten Ben und Seth wieder nicht. Meine kleinen Brüder liebten Fischstäbchen und Ika Mata, den einzigen Salat, den sie je essen würden. Gegessen haben.

Das erst so wohlige Gefühl an diese Erinnerung schwappt über in einen ekligen tief sitzenden Kloß in der Magengrube. Ich habe meine Adoptivfamilie wirklich geliebt, als wäre sie meine eigene. Als ich es damals erfuhr, war es natürlich schrecklich für mich. Die Kinder in der Schule hänselten mich, weil ich so anders aussah als meine Eltern und meine Geschwister. Sie hatten alle bräunliche Haare und blaue Augen. Dads Haare waren etwas dunkler. Aber ich war die einzige Blonde, Grünäugige. Ein Junge aus meiner Klasse sagte immer `Alien´ zu mir. Er hatte die Theorie, dass ich von Außerirdischen auf die Erde gebracht wurde, weil ich so anders war. Ich hatte mir zuvor nie Gedanken darüber gemacht. Natürlich verletzte es mich.

Und dann musste ich es einfach wissen. Ich habe meine Eltern einfach gefragt und sie mussten mir alles erzählen. Wie meine richtigen Eltern gestorben sind, wie mein Onkel, der ein Freund meiner leiblichen Familie war, alles dafür tat, dass die Walters mich adoptieren können, alles. Mom und Dad konnten keine eigenen Kinder bekommen. Es wollte einfach nicht klappen. Nach einigen Jahren der Kinderlosigkeit hatten sie also endlich eine Chance auf eine richtige Familie. Sie fanden mich.

Tja, jetzt kommt das komische an der Geschichte: Als ich drei war und gerade zwei Jahre bei meiner neuen Familie lebte, kam Ronnie zur Welt. Man sagt immer, erst wenn man aufhört, es so verbissen zu versuchen, klappt es. In diesem Falle war es genauso. Eigentlich wollten sie dann aufhören mit den Kindern, aber - ups! Mom wurde ein zweites Mal schwanger, als Ronnie vier war. Damit nicht genug – es waren Zwillinge. So viel zum Thema, sie konnten keine Kinder bekommen.

Dann kam eine schwierige Phase in meinem Leben. Ich rebellierte, fühlte mich nicht dazugehörig. Es war schrecklich! Mit Los Angeles hatte ich natürlich auch den besten Ort der Welt, um ein draufgängerischer Teenager zu sein. Das alles hörte abrupt auf, als Dad einen tödlichen Unfall hatte und wir hierher zogen. Mom war kein ganzer Mensch mehr. Ich musste ihr helfen. Ich musste Verantwortung übernehmen. Und das mit vierzehn Jahren an einem fremden Ort.

Ich komme an die nächste Kreuzung und drossele die Geschwindigkeit, damit ich vorsichtig Ausschau um die Ecken halten kann. Links ist alles in Ordnung. Rechts höre ich erst ein Rascheln und sehe dann, wie eine Dose aus einer der Mülltonnen fällt, die dann ein laut hallendes Geräusch verursacht, als sie auf dem Boden aufschlägt. Nicht gut. Mein Kopf schnellt wieder nach links. Noch immer nichts in Sicht. Hat wahrscheinlich also nichts aufgeschreckt. Vorsichtshalber festige ich aber meinen Griff an der Pistole. Ich fahre langsam wieder an und drehe den Kopf immer wieder in alle möglichen Richtungen, um alles unter Kontrolle zu behalten.

Da entdecke ich den Bösewicht. Ein kleiner wuscheliger grauer Vogel sitzt in der Mülltonne und pickt in den Überresten der Lebensmittel herum. Er ist halb von einer Lederjacke bedeckt.

`Was macht er da?´

Es ist noch ein Küken. Einer dieser Albatrosse, die als Baby aussehen, wie ein dusseliger, watscheliger Tollpatsch und später einmal riesige bewundernswerte Vögel werden. Wenn sie groß sind, sind sie schneeweiß, mit tiefschwarzen Flügeln. Die Hawaiianer nennen sie Kaloakulua. Die sieht man hier oft. Allerdings nicht in Mülltonnen in den Siedlungen. Eher draußen an der Küste, an ihren Nistplätzen. Ich habe jedoch keine Zeit, mich um so etwas zu kümmern. Ich sollte weiter fahren. Es fällt mir schwer, aber ich muss es einfach tun. Ich kann mich nicht um jedes hilflose Lebewesen kümmern. Da taucht wieder ein Bildfetzen von dem wunderschönen Golden Retriever auf. Schwanzwedelnd steht Lily vor meinem inneren Auge. Ich schüttele wie so oft den Gedanken weg, blinzele kräftig und bin wieder im Hier und Jetzt. Gleich bin ich am Fischerladen. Ich kann das Schild schon erkennen. „Maleko’s Fishing Supply“

Ha! Soweit ich weiß, bedeutet Maleko männlich. Schon komisch. Ich könnte mir nicht vorstellen, mein Kind so zu nennen. Auf jeden Fall nicht in einer Gegend, in der fast jeder weiß, was es bedeutet.

Das fand ich an hawaiianischen Namen schon immer komisch. Sicher haben diese Namen mehr Bedeutung als unsere langweiligen, aber damit gibt man dem Kind doch praktisch schon vor, wie es sich zu verhalten hat und wie es sich entwickeln soll. Viel zu viel unnötiger Druck. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ein kleines, winziges, weinendes Baby vor mir zu sehen, frisch geboren- und mir dann zu denken: Männlich! Das ist sein Name. Dann verstehe ich es schon eher, wenn man Mädchen nach irgendwelchen Blumen benennt oder wenn jemand schöne Augen hat, ihn nach einem Stern zu benennen und so weiter. Was soll’s? Maleko hin oder her – er hat den Laden bestimmt gut in Schuss gehalten. Ein netter kleiner Familienbetrieb, der mit Leidenschaft fürs Angeln geführt wurde. Gut, dass der Laden einen Hof hat. So kann ich ganz bequem bis zur Türe hinfahren und die Sachen, die ich brauche rüber tragen.

Von außen sieht es sehr einladend aus, oder eher als wäre er einmal einladend gewesen. Ein süßes kleines Häuschen mit mahagonifarbener Holzlattenverkleidung und einem selbst gezeichneten Schild direkt über der dunkelbraunen Holztür mit kleinem Fenster auf Hüfthöhe. In dem Fenster hängen diverse Ansichtskarten von Kauais schönsten Orten und ein größeres `Offen´ Schild.

Das glaube ich gleich. Als das alles los ging hatte Maleko wohl keine Zeit mehr, das Schild umzudrehen, geschweige denn seinen Laden zu schließen.

Ich parke den Golfwagen, nehme meinen Rucksack aus dem Korb und ziehe meine Pistole. Immer bereit sein. Eine der Regeln, die ich für mein Überleben aufgestellt habe. Ich höre ein Klappern aus Richtung der Hauptstraße, also schleiche ich mich an der Hauswand des benachbarten Ladens bis zur nächsten Ecke und suche die Gegend nach etwas Verdächtigem ab.

Jedoch kann ich nichts erkennen, außer dem kleinen Vogel in der Mülltonne. Er muss sich wohl zu schnell bewegt haben bei der Essenssuche. Neben den Mülltonnen entdecke ich jetzt ein Motorcross Bike. War das eben auch schon da? Es erinnert mich an irgendetwas, aber ich komme nicht ganz drauf, was es sein könnte. Dieser dumme Unfall. Es bildet sich ein Gedanke in meinem Hinterkopf, ich kann ihn aber nicht ganz erfassen und sobald ich dem nächsten Stück des Puzzles näher komme, ist mir der Gedanke auch schon wieder entglitten. Ich ziehe mein dreckiges Notizbuch aus der Hosentasche und schreibe es auf. Schwarzes Motorrad mit hellblauen Streifen. Heute Abend sehe ich nach, ob ich schon mal was darüber geschrieben habe. Das arme Buch. Es hat schon viel mit gemacht. Genau, wie ich.

Als ich damals aus dem Koma erwacht bin, hatte ich eine große Narbe am Kopf direkt über meinem rechten Ohr und die Haare waren an der Stelle abrasiert. Ich streiche mir gedankenverloren mit den Fingerspitzen über die Narbe und wende mich dann wieder zum Ladeneingang. Wahrscheinlich hatte ich eine Verletzung am Gehirn. Ich merke immer wieder, dass es nicht ganz so perfekt funktioniert wie vor der Epidemie und dem Unfall. Warum beide Ereignisse zur selben Zeit passieren mussten, frage ich mich auch immer wieder. Warum ich? Warum bin ich alleine? Was ist mit meiner Familie passiert? Was hat diese Pest ausgelöst? Warum auf dieser paradiesischen Insel? Fragen über Fragen… Fragen über Fragen, die mir wahrscheinlich nie beantwortet werden.

Es wird Zeit, den Laden zu erkunden. Ich packe mit einer Hand den Türknüppel und drücke meine Schulter gegen die Holztür. Sie quietscht und streift am Boden. Hat sich wahrscheinlich im Laufe der Jahre etwas verzogen. Wahrscheinlich ist Malekos Laden seit einigen Jahrzehnten in Familienbesitz, wie viele andere Läden hier auf der Insel. Der Staub wirbelt wild auf beim Öffnen der Tür und ich muss mich zurückhalten, nicht husten zu müssen. Ein paar alte Holzregale stehen parallel zum Tresen in mehreren Reihen. Eine dicke Staubschicht liegt auf allem, das ich von hier aus erkennen kann. Stricke, Netze, Köder, Angelhaken, alles.

Die Stille kann trügerisch sein, also schreite ich langsam seitwärts die verschiedenen Gänge ab. Gang eins- leer. Gang zwei- leer. Gang drei- leer. Gang vier-…ein Schatten. Hier hinten dringt zu wenig Licht vom Eingang in den Laden. Der Schatten sieht groß aus und irgendwie menschlich. Allerdings hat er auch irgendwas Statuenhaftes. Was macht eine Statue in einem Angelshop und dann so weit hinten mitten im Gang? Nein. Das ist keine Figur. Das ist ein Mensch.

„Hey!“ - Keine Regung. „Hey du!“ - Immer noch keine Regung. Wenn es eines der Biester wäre, hätte es schon längst reagiert. Leise setze ich einen Fuß vor den anderen und nähere mich dem Schatten. „Hey! Hörst du mich nicht?“ Ich bin nur noch wenige Zentimeter davon entfernt. Soweit es geht, strecke ich meine Arme mit der Pistole nach vorne und stubse den Schatten an. Ich schrecke zurück, denn die Bewegung, die es macht ist keinesfalls menschlich. Aus Reflex greife ich an meine linke Hosentasche. Mist! Meine Taschenlampe. Ich hab sie auf dem Nachttisch liegen lassen. Mist. Mist. Mist. Mist. Mist.

Vorsichtig schreite ich um die Figur herum. So langsam gewöhnen sich meine Augen an die Dunkelheit. Das Ding trägt ein Hawaiihemd. So viel kann ich erkennen. Es schwankt immer noch vor und zurück. Beim vorbei gehen entdecke ich, dass über dem Kopf etwas dünnes angebracht ist, dass sich mit bewegt.

Oh nein! Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein! Das ist dann wohl Maleko. Oder Malekos Sohn oder Malekos Cousin oder irgendwer. Er hat das Übel nicht mehr ertragen und sich erhängt. Wie schrecklich. Dass man so verzweifelt ist und absolut keinen anderen Ausweg mehr sieht, als diesen.

Unter ihm steht eine Holzkiste. Seine Füße baumeln dicht darüber, was wiederum Staub aufwirbelt. Seine Schuhe stehen unter ihm. Haben sich wahrscheinlich gelöst, als Was-auch-immer ihm das Fleisch von den Knochen genagt hat.

Uff. Na dann mal weiter. Ich klopfe Maleko oder wem auch immer auf die Schulter und gehe weiter den Gang entlang. Da. Genau das, was ich brauche.

Ich gehe auf das letzte Regal zu und nehme mir eine der verpackten Stirnlampen raus. Ungeduldig reiße ich die Verpackung auf und ziehe an dem Gummiband bis ich eine kleine Birne entdecken kann. Ich weiß schon bevor ich den Schalter an der Rückseite betätige, dass keine Batterien enthalten sind. Natürlich!

Also wieder vor zum Tresen. Die meisten Ladenbesitzer verkaufen solche Kleinigkeiten direkt an der Kasse. Bevor ich mich aber auf den Weg mache, drehe ich nochmal die Packung um und schüttele. Bingo! Zwei in Plastikfolie eingeschweißte Batterien fallen mit einem `Klack´ auf den Boden und eine klitzekleine Staubwolke breitet sich ruckartig in alle Richtungen aus. Ich bücke mich und hebe die Batterien auf. Wieder einmal merke ich, dass mir mein Bein nicht mehr weh tut. Das hat erst vor etwa drei Wochen aufgehört. Ein schwaches Ziehen ist da noch, aber mit einem Schmerz kann man das nicht vergleichen. Nach meinem Unfall war auch mein Bein verletzt und ich konnte wochenlang nur humpeln und habe mir ständig irgendwelche Gehhilfen suchen müssen.

Hastig reiße ich die Folie ab und packe die Batterien in die vorgesehenen Öffnungen. Ich betätige den Schalter nochmal und schon kann ich den Laden in seiner ganzen Schönheit erkennen. Wenn man Staub und Dreck schön nennen kann. Man erkennt nur an den Formen, um was es sich handeln muss. Die Preisschilder an den Regalen sind vollkommen verdreckt. Da habe ich echt Glück gehabt, dass diese Stirnlampen mehr oder weniger immer gleich aussehen und auch meistens in den hinteren Ecken versteckt sind. Wer würde so etwas auch in einem Angelshop erwarten? Primär suchen die Kunden hier ja eher nach Angeln und Ködern.

Endlich kann ich die Erkundungstour fortsetzen. Ich drehe mich nochmal schnell zu Maleko um und betrachte seinen hängenden knochigen Kopf. „Nicht den Kopf hängen lassen. Jetzt bist du nicht mehr einsam. Ich werde dich bestimmt öfter besuchen kommen, Mal!“

Ich muss schmunzeln. Früher habe ich mich immer über Filme lustig gemacht, in denen die Helden mit irgendwelchen Leichen redeten, wenn sie auf ihrem Weg aus der Misere eine fanden – sei es ein Actionheld im Krieg, oder ein Normalo in der Zombieapokalypse. Immer einen auf dicke Hose machen.

`Du bist ja so cool, dass du selbst in solch einer Situation Scherze machst.´

`Hör auf damit!´

Heute verstehe ich sie. Man hat nicht viele, mit denen man redet. Und ertragen kann man diese Tragödie nur, wenn man einen guten Galgenhumor hat. Man macht sich lustig über Dinge, die ganz und gar nicht lustig sind aber es macht sie weniger schlimm. Und Reden macht die Stille weniger still.

So ist es eben. Jetzt bin ich der Actionheld. Und Action Hanna kämpft sich ihren Weg durch die Zombie Apokalypse! Heute: Fallen bauen für einsame Überlebende. Haha! Ronnie und ich haben uns früher gerne die Zeit mit so etwas vertrieben. Alltagssituationen mit einem epischen Trailer Kommentar versehen.

Ich erinnere mich, wie sie sich in der Küche ein Müsli zusammen mischte und ich am Tisch saß – nach meiner üblichen Dosis Kaffee – und ihre Tätigkeit mit einem Wildlife Trailer verglich.

`Das ist eine äußerst seltene Aufnahme einer wilden Ronnie. Wir dürfen sie jetzt nicht verschrecken. Soeben ist es aus seinem Bau gekommen und sucht sich sein Frühstück. Man könnte meinen, es sieht verärgert aus. Da! Sie greift in einen Schrank, der nicht in ihrer Reichweite ist. Gekonnt hüpft sie auf den Tresen, setzt sich und holt sich ihre Beute. Man könnte sagen, diese Spezies ist wie geschaffen für seine Umgebung.

Durch seine feinen, dünnen Ärmchen, kommt es durch die kleinsten Schlitze, um auch an Süßigkeiten zu kommen, die hinter verschlossenen Türen stehen. Es erlegt seine Beute. Manchen mag es grausam erscheinen, aber es tut es um zu überleben.´ Und dann kam der gewöhnliche Hieb auf den Hinterkopf oder ein angedrohtes Erwürgen. Sie war ein typischer Morgenmuffel und konnte es gar nicht ertragen morgens schon veräppelt zu werden. Wie gerne würde ich ihr jetzt die Decke wegziehen, um sie zu wecken. Mir würden auch die Tritte und Schreie nichts ausmachen. Ich würde sie einfach nur umarmen. Sie würde sich wehren. Ganz bestimmt. Sie war zu cool, um ihre lahme große Schwester zu umarmen. Ach, was würde ich dafür geben ein `Du bist so peinlich´ von ihr zu hören. Ich gehe die Gänge auf der anderen Seite ab und fange an, meine Utensilien zusammen zu suchen.

Einige Minuten und einige Kompromisse später habe ich alles Nötige zusammen und verlasse den Laden, um die Sachen in den Golfwagen zu laden. Am Himmel sehe ich dicke, dunkle Wolken aufziehen. Das verspricht eine längere Regenphase zu werden. Schnell renne ich in den Laden und hole noch ein letztes Tau, packe es zu den anderen Sachen in den Korb und bringe mich hinter der Tür in Sicherheit. Bestimmt ist das in etwa zwanzig Minuten vorbei.

Es fährt mir in Mark und Bein, als ich ein donnerndes, tosendes Geräusch höre. Es donnert nicht auf Kauai. Hier gibt es keine Gewitter. Ein schwarz-blauer Blitz rauscht auf der Straße an Malekos Laden vorbei. Das Motorcross Bike! Ich habe schon lange keinen Überlebenden mehr gesehen. Es muss schon vier oder fünf Wochen her sein. Wieder schleicht sich eine Erinnerung in den Teil meines Kopfes, der wohl kaputt ist. Sie kommt nicht ganz an. Wie immer. Ein Seufzer entfährt mir. Ob das jemals besser werden wird?

Alte Autos und neue Konflikte ||H

Nach dreißig Minuten kann ich tatsächlich wieder an die Luft treten. Es riecht so wundervoll nach Regen. Ich liebe es, wie der nasse Asphalt in Mitten der ganzen tropischen Pflanzen und der salzigen Meeresluft riecht. Als hätte sich die Welt erneuert. Die Natur brauchte eine kurze Dusche und der Himmel hat ihr den Wunsch erfüllt. Diesmal behalte ich den Rucksack auf. Im Korb ist kein Platz mehr. Mir fällt auf, dass der Vogel nicht mehr in der Tonne sitzt. Auch die Lederjacke ist weg. Wenn er gefressen worden wäre, würde man Spuren sehen. Er gehört wohl zu dem Biker.

Es dauert eine Weile, bis ich alle Fallen an die richtigen Stellen gebracht und sie scharf gestellt habe. Mein Magen sagt mir nach einigen Stunden, dass es bereits Nachmittag sein muss. Ich fahre zum nächsten Park, damit ich eine geeignete Stelle zum Essen finde. Der Park neben der Grundschule ist dafür perfekt.

Ein Blick auf meine alte Armbanduhr verrät mir, dass es bereits vier Uhr ist. Bald kann ich bestimmt nichts mehr auf der Uhr erkennen. Hunderte kleine Kratzer und der Dreck der letzten Monate verdecken fast das ganze Ziffernblatt. Vielleicht sollte ich mir mal eine neue zulegen. Zeit für einen Besuch im Kukui Grove.

In dem größten Einkaufszentrum der Insel hing Ronnie früher oft mit ihren „coolen“ Freunden ab. Wahrscheinlich tratschten sie den ganzen Tag über Mädchen, die kein Stilgefühl hatten und sich ernsthaft trauten, eine braune Hose zu schwarzen Stiefeln anzuziehen oder etwas ähnlichem.

Theresa und Marissa, diese oberflächlichen Zwillinge, mit denen sie immer abhing. Schrecklich. Ich weiß nicht, was Ronnie an ihnen fand. Sie wollte beliebt sein. Anfangs war ihre beste Freundin Malia auch noch ein Teil der Clique. Bis die fiesen Zwillinge sie irgendwann rauskickten, weil sie ein zu großer Streber war. Oder zu brav und spießig. Oder, oder, oder.

Ronnie blieb bei den Zwillingen. Sie wollte ihren Ruf nicht zerstören und lies Malia einfach links liegen. Es ging ihr zugehend schlechter mit dieser Entscheidung. Klar, sowas tut einem nicht gut. Dieser ständige Druck, schön aussehen zu müssen, damit man beim Mittagessen in der Schule zusammen mit seinen „Freunden“ sitzen kann, immer der Meinung der Anführerin zu sein und gemein zu den Uncoolen sein, um Ansehen zu erlangen.

Ich hatte wahnsinnig viele anstrengende Gespräche mit ihr über die ganze Sache. Sie veränderte sich. Und zwar nicht zum Positiven. Sie ließ ihre Bücher verstauben, woran sie zwei Monate zuvor niemals denken hätte können - Bücher hatten ja eine Seele und so weiter. Sie wurde immer launischer und frecher gegenüber Mom und natürlich mir. Mir tat es genauso weh wie Mom. Ich konnte sehen, dass es sie fertig machte. Sie dachte, sie würde ihre zweite Tochter jetzt auch noch verlieren, nachdem die erste doch gerade erst zur Vernunft gekommen war.

Warum war es den Leuten nur so wichtig, was für einen Stand sie in der Gesellschaft hatten? So wichtig, dass sie sich selbst dabei vergaßen? Wozu? Naja, was rege ich mich auf? Ich war doch selbst so. Ich war sogar schlimmer als Ronnie. In Los Angeles hatte ich natürlich viel mehr Möglichkeiten, auf die schiefe Bahn zu geraten, als Ronnie es hier auf Kauai je hatte.

Ich klaute, trank Alkohol, rauchte illegale Substanzen, nahm Pillen und einige andere Sachen. Die ganze Bandbreite eben. Mom konnte auf mich einreden so viel sie wollte, Dad konnte mich anbrüllen, die Polizei mich über Nacht in einer Zelle behalten und Ronnie heulen, weil Mom und Dad sich wegen mir stritten. Es interessierte mich nicht. Ich hatte Spaß. Ich war cool und jung und für jeden Spaß zu haben. Auf dem Höhepunkt meines Lebens – ja, das denken diese unreifen Teenies wirklich, wenn sie sich so verhalten.

Es interessierte mich einfach nicht, dass meine Familie mehr und mehr an mir zerbrach. Eine Träne sammelt sich in meinem Auge. Wie blind kann man denn sein? Hätte ich nicht früher bemerken können, dass ich mich idiotisch verhielt? Ronnie merkte es ja auch nicht. Früher sahen wir uns jeden Abend zusammen Sendungen im Fernsehen an. Wir redeten viel, spielten Wissensspiele, gingen surfen. Das alles wollte sie nicht mehr, als sie „cool“ war.

Die Zwillinge hielten mich für einen Langweiler. Lernen war eben wichtig für mich. Und ich war verantwortungsbewusst. Passte auf meine Brüder auf, kümmerte mich um den Haushalt.

Ich habe mich ja nochmal gefangen. Leider zu spät für Dad. Er hat es nie mehr erfahren. Eines Tages kam ich von der „Schule“ nach Hause - ich hatte wieder einmal geschwänzt und war lieber bei meinem reichen Freund Matt, dessen Vater eine kleine Yacht besaß und die Schlüssel nicht gut genug versteckte – ein Streifenwagen stand in unserer Einfahrt und ich sah zwei Polizisten gerade aus der Haustür kommen.

Ich erinnere mich daran, dass mein Herz sich gleichzeitig leer und total schwer anfühlte. Es schlug wie wild – ich konnte das Blut in meinem Kopf fließen hören und alles drehte sich.

Hinter den Polizisten stand Mom – halb im Schatten des Hauses und halb in der stechenden Sonne Kaliforniens. Ihr Gesicht war leichenblass. Etwas Schlimmes war passiert. Sie zitterte. Ich konnte es sogar aus zehn Meter Entfernung sehen. Ich war wie gelähmt – konnte mich nicht bewegen bis die Polizisten in den Wagen gestiegen waren und weg fuhren. Mom entdeckte mich und ihr Gesicht verzog sich zu einer schmerzerfüllten Grimasse. Ich starrte sie an, wusste nicht, was ich tun sollte. Es war so schrecklich.

Mein Magenknurren reißt mich wieder aus meinen schlimmen Erinnerungen.

Ich sollte den Eintopf essen, bevor ich zum Kukui Grove gehe. Gestärkt lässt es sich immer besser kämpfen. Hungrig bin ich nicht so aufmerksam als satt.

Ich bringe mich auf einem kleinen steinigen Hügel auf der großen Wiese im Park in Sicherheit. So habe ich einen guten Blick auf meine Umgebung. Ich nehme mein Jagdmesser in die Hand und die Dose Eintopf aus dem Rucksack und mache es mir bequem. Ich kann sogar wieder im Schneidersitz Platz nehmen ohne einen höllischen Schmerz vom Schienbein aufwärts zu spüren.

Das freut mich. Endlich tut es nicht mehr weh. Ich ramme das Messer in den Dosendeckel und nehme einen handgroßen Stein zur Hilfe, um es weiter rein zu klopfen und die Dose zu öffnen. Jam, jam! Fleisch- und Gemüsebrühe mit unidentifizierbaren Klumpen. Mein Leibgericht. `Es macht satt. Hör auf damit, Picky! ´

Ist die nervige Stimme in mir meine Mom? Sie nannte uns immer so, wenn wir etwas nicht essen wollten. Seth und Ben wurden oft so genannt. Meine kleinen Brüder waren unzertrennlich. Wenn einer etwas nicht essen wollte, wollte es der andere auf einmal auch nicht mehr.

Das bringt mich wieder zum Thema Ronnie und diese blöden Zickenzwillinge. Theresa war ganz klar die Anführerin. Und Marissa war ihr Lakaie. Und mit Ronnie hatte sie schon ein halbes Gefolge, das nach ihrer Pfeife tanzte. Ich hatte damals in L.A. echt Glück, dass ich eine Anführerin war. Alle tanzen nach meiner Pfeife. Wahrscheinlich alleine, weil ich ins typische L.A. Bild passte. Groß, schlank, blond, gebräunt. Ich brauchte nur noch teure Kleider, die neuesten elektronischen Geräte und voilà – Ich war die Oberzicke.

Der kleine Löffel, den ich mir aus einem Blatt gebastelt habe, funktioniert super. Ich bin stolz auf mich, dass ich so viel gelernt habe in der ganzen Zeit. Anfangs dachte ich echt, ich könnte niemals in dieser Welt überleben. Ich wusste nichts über Waffen oder Pflanzen, ich konnte nicht kämpfen und meine Fahrkünste waren sehr eingerostet. Der einzige Vorteil war, dass ich schon immer sehr sportlich war.

Große Ausdauer hatten die Biester noch nie, ganz zu schweigen von Kletterfähigkeiten. Ich konnte mich gut und schnell vor ihnen retten, als ich mich erstmal wieder von meinem Unfall erholt hatte. Wenn mich jedoch ein Biest überraschend angriff, war ich ganz schön geliefert. Bis ich dann Moms Selbstverteidigungvideos fand.

Dann fing ich an, mir ein paar Waffen im Laden zu holen und zu Hause wie verrückt zu trainieren. Mit dem Messer fühlte ich mich sicher. Ich hasste es aber, den Biestern so nahe kommen zu müssen, um sie zu erledigen. Also fing ich an, Schusswaffen zu besorgen und mehr mit ihnen zu trainieren. Es war schwierig, da ich wirklich überhaupt keine Ahnung hatte.

Ich kannte Pistolen und Gewehre aus Filmen. Das war’s. Also las ich mir Bedienungsanleitungen über Bedienungsanleitungen durch, bis ich alles in und auswendig konnte. Ich wollte sicher gehen, dass die Waffen mich immer beschützen können und ich mich nicht aus Versehen selbst verletzte. Das hätte mir ähnlich gesehen.