Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

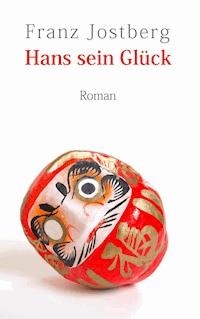

Der Chirurg Dr. Hans Begemann ist mit Anfang vierzig wunschgemäß angekommen im bürgerlichen Leben. Der angesehene Beruf, die auskömmliche Ehe mit Pia, das ererbte Haus am Stadtrand, alles scheint so weit in Ordnung. Bei einer Notfalloperation geschieht das Ungeheuerliche: Um ein Haar verblutet eine schwer verletzte junge Frau unter Begemanns Händen. Tief erschüttert durch sein Versagen wird er zum willfährigen Opfer seines Chefs, der ihm fortan das Leben zur Hölle macht. Kurz entschlossen steigt Begemann aus und wirft seine scheinbar gesicherte Zukunft über Bord. In dieser Situation begegnet er der rätselhaften Halbjapanerin Haruko Ôshima, die ein Buch-Haus für zahlungskräftige Bibliophile betreibt. Damit beginnt für Hans Begemann eine Achterbahnfahrt aus Faszination und Verwirrung, auf die er sich allen Warnungen zum Trotz einlässt…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 451

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ÜBER DEN AUTOR

Franz Jostberg, Jahrgang 1962, wurde in Bielefeld geboren und lebt heute mit seiner Familie am Rande einer westfälischen Kleinstadt. Nach dem Abitur studierte er Humanmedizin, es folgte die Weiterbildung zum Facharzt für Anästhesie mit Interessenschwerpunkt Notfallmedizin, danach langjährige Tätigkeit in Krankenhäusern der Akutmedizin.

Seit seiner Jugend ist der Autor begeistert von Japan, seiner Kultur und der Einmaligkeit seiner Menschen. Neben der fortgesetzten klinischen Tätigkeit nehmen das Schreiben und die Leitung einer eigenen Karate-Schule großen Raum in seinem Leben ein. Hans sein Glück ist sein erster Roman.

Für Maria,

die das alles versteht

Im Leben treffen wir eine Entscheidung

– oder eine Entscheidung trifft uns –,

und wir gehen in die eine Richtung;

hätten wir eine andere Entscheidung getroffen …,

wären wir ganz woanders.

Julian Barnes,

in: Flauberts Papagei

Inhaltsverzeichnis

Frohes Neues Jahr

Polytrauma

Die Frühbesprechung

Die Hose

Der Gast

Die Entscheidung

Der Termin

Der Einwurf

Alter Markt

Hinter dem Vorhang

Nachtgarten

Die Postkarte

Das Gespräch

Merian

Samstagabend

Die Prinzessin

Komische Stellen

Im Dunklen

Der Kunde

Der Anruf

Master Minit

Das Lackmännchen

In ein paar Tagen

Der Abschied

Allein

Frohes Neues Jahr

Das Gezischel der Silvesterraketen ebbte nach und nach ab. Auch wenn hier und da noch ein verspäteter Böller losging, das eigentliche Feuerwerk war vorüber.

Keine halbe Stunde hatte Pia es mit ihm gemeinsam draußen ausgehalten. Dann war sie wortlos zurück ins Haus gegangen. Hans hob den blau-gelben Karton mit dem »H&C«-Sternen-Siegel vom Terrassenboden auf, strich mit den kalten Fingerspitzen über die glänzende Oberfläche. Wie lange hatte er diese Flasche Heidsieck-Monopole Blu Top gehütet, aufgehoben für einen passenden Anlass. In dem Jahr, das soeben begonnen hatte, sollte er vierzig werden. Vorhin noch hatte er geglaubt, das könnte ein guter Grund sein. Er hatte Pia das eingeschenkte Glas hingehalten. Sie hatte gezögert, es dann genommen, mit spitzen Fingern und hochgezogenen Schultern, sich schon geschüttelt vor dem ersten und einzigen Schlückchen, schließlich flüchtig daran genippt.

Hans goss sich noch ein Glas ein. Der kleine Sony-Weltempfänger, den er jedes Jahr kurz vor zwölf auf den wackeligen Gartentisch stellte, sendete weiter sein verrauschtes Silvesterprogramm. Eine Jung-Moderatorin mühte sich, die Hörer von NDR2 mit gekünstelter Hochstimmung anzustecken. Hans hielt die noch halbvolle Champagner-Flasche gegen das Licht der Straßenlaterne. Er musste aufstoßen. Ohne die gewohnte Erleichterung danach. Obwohl das Gefühl, eine große Luftblase verschluckt zu haben, blieb, trank er das Glas fast auf einen Zug. Jetzt wurde auch ihm kalt, seine Finger waren wie angeeist an dem hauchdünnen Glas, in den Kuppen hatte er kaum noch Gefühl. Millionen von Tastkörperchen in Kältestarre. Und wenn er jetzt zudrücken würde? Er bräuchte die Finger nur ein Stückchen weiter zusammenzubringen, mehr nicht. Würden scharfe Kanten entstehen, oder alles nur zerbröseln? Falls das Glas in seine Haut schnitt, würde er den Schmerz überhaupt wahrnehmen, so kalt, wie seine Finger waren? Millimeter nur trennten ihn von der Antwort. Hans zögerte. Wenn er jetzt zudrückte, bräuchte er das Glas nicht einmal mehr in die Küche zurückzutragen. Kein Spülen, kein Abtrocknen. Und Pia würde kein einziges dieser hauchdünnen Tulpengläser je vermissen. Ginge es nach ihr, könnte er alle davon augenblicklich gegen die Wand schmeißen. Diesem ganzen von seinen Eltern hinterlassenen Kram würde Pia keine einzige Träne nachweinen.

Hans sah auf die Uhr. Zwanzig vor eins. Allerspätestens um zwei musste er im Bett sein. Der Morgen an sich war schon alles andere als seine Zeit. Jedes Mal dieses bleischwere Sichaus-dem-Liegen-Wuchten, der Kampf eines Leichnams mit der Grabplatte über sich. Spätestens um acht musste er in der Klinik sein, Neujahrsmorgen hin oder her. Und er wusste so genau, wie sich das alles wieder anfühlen würde nach einer viel zu kurzen Nacht und endlosem Herumgewälze im Halbschlaf. Dazu dieser klamme Druck in der Brust und der Magen wie mit Verbandsmull ausgestopft. Der folgende Früh- mit dem anschließenden Nachtdienst: ein schier unüberwindliches Hindernis, ein Anstieg ohne Ende. Unmöglich, darüber hinaus auch nur zu denken. Vierundzwanzig Stunden in der Klinik, und dahinter keine Welt.

Hans dachte an sein kleines Feuerwerk von vorhin. Drei leere Weinflaschen in einer Reihe auf der Terrasse, in jeder eine Silvesterrakete. Bei einer war das Holzstäbchen schon beim Auspacken angebrochen. Hans hatte hin und her überlegt, sie dann aber doch gezündet. Schließlich mussten es drei sein, wie jedes Jahr. Statt senkrecht nach oben zu starten, war die beschädigte Rakete als schwirrendes Irrlicht knapp über die Hecke aufs Nachbargrundstück rübergezischt. Ebersmeiers waren offenbar nicht da, sonst hätte Manfred zweifellos wieder ein Riesen-Trara daraus gemacht: was da alles hätte passieren können! Manfred Ebersmeier, Oberstudienrat für Deutsch und Geschichte. Einer, dem keiner was vormachte, der keinem über den Weg traute und immer gleich auf hundertachtzig war, vor allem, wenn was von rechts kam.

Noch immer kein Fetzchen Schlaf in Sicht. Hans sah zu Pia. Seit einer ganzen Weile schon drehte sie sich allabendlich zum Einschlafen von ihm weg. Er lauschte auf ihren Atem, zählte ihre kaum hörbaren Atemzüge. Wo sie jetzt wohl gerade war in ihren Träumen? Wäre es möglich, einen kurzen, heimlichen Blick in ihren Traum zu werfen, er würde nicht wegsehen. Ihm fiel diese chinesische Erzählung mit dem Schmetterlingstraum, die er vor kurzem irgendwo gelesen hatte, wieder ein. Was, wenn wir wirklich nur erträumte Schmetterlinge sind, die etwas träumen, das sie für ihr Leben halten? Träumte er also gerade nur, Hans Begemann zu sein, hier in dem Bett von Hans Begemann zu liegen und keinen Schlaf zu finden? Oder war selbst das nur ein Traum? Aus dem er jederzeit erwachen könnte oder sich zumindest glauben machte, es zu können. Hans schloss die Augen. Die Gedanken gaben trotzdem keine Ruhe, sondern schwangen sich wie eine wilde Affenhorde kreuz und quer durch seinen Schädel. Kurz nachdem er schließlich doch in einen fahrigen Dämmerschlaf gerutscht war, verstummten die Affen auf einen Schlag: Der Wecker! Viertel vor sieben.

Kaum aus der Tür, wäre er fast in einen gefrorenen Hundehaufen getreten. Der Cocker vom Ebersmeier? Wegen heute Nacht etwa? Hatte Manfred doch alles mitbekommen? Allerdings war der Schiss bestimmt älter als nur ein paar Stunden. Bedeutete also, dass Ebersmeier seinen Hund schon weit vor der Raketenattacke hier vors Haus hatte scheißen lassen. Manfred Ebersmeier, der Saubermann! Ebenso gut kam allerdings auch der Rauhaardackel der Schöttelndreyer in Frage. Sylvana Schöttelndreyer, eins weiter von Ebersmeiers, Gebieterin über einen kleinen weißen Glaspalast auf zwei Ebenen. Ihre offizielle Berufsbezeichnung Musik-Pädagogin. Eine, die auf jeder Flöte spielen konnte, wie getuschelt wurde. Gut vorstellbar, wie sie mit ihrem Tobi extra lange vor dem Haus der Begemanns hin und her flaniert war, bis das arme Vieh gar nicht mehr anders konnte, als sich an Ort und Stelle zu lösen. Feini, feini, feines Tobi-Hündi! Dazu ihr Botox-Grinsen. Hans war versucht, die Gefriermasse mit der Stiefelkante Richtung Hecke zu schieben, ließ es dann aber.

Scheibenkratzen, eine weitere Geißel der Menschheit. Und eigentlich schon längst wieder keine Zeit mehr dafür. Scheiß Land, scheiß Winter! Schon gut, schon gut, er wollte ja aufhören damit, die Schuld bei anderen zu suchen, nicht bei diesem prachtvollen Land, nicht beim Wettergott in seiner Weiß-Heit und nicht bei Tobi. Und – ja, Pia! – er selber war schließlich immer derjenige gewesen, der sich dagegen gewehrt hatte, für seinen Micra einen Unterstell-Tempel zu errichten, weil sein Auto doch nichts weiter für ihn war als ein Gebrauchsgegenstand. Dann mecker jetzt auch nicht dauernd rum. Nein, Pia. Hast ja recht, ist eben so, kein Carport, keine freien Scheiben. Manfred hatte natürlich eins, aber wollte er sein wie Ebersmeier?

Das Lenkrad war so kalt, dass er es kaum anfassen mochte. Und ruck, zuck das winzige Sichtfeld auf der Frontscheibe wieder beschlagen. Aus den Düsen der Wischanlage kam kein einziger Tropfen, die Wischer schrappten über die nach wie vor nahezu undurchsichtige Scheibe. Hans ließ die Seitenfenster herunter, um wenigstens ein Minimum an Orientierung zu bekommen. Nach einem kurzen Gefrierknacken setzten sie sich in Bewegung. Warum nur diese verdammte Kälte, wozu? Warum überhaupt Winter? Und warum war sonst absolut niemand auf der Straße? Außer ihm.

Nach und nach schaffte die Lüftung wenigstens einigermaßen Sicht. In den Häusern an der Hauptstraße ganz vereinzelt Lichter. Wie er diese Glücklichen beneidete, durften in ihren eigenen Wänden bleiben an einem solchen Tag. Bis zum Ortsausgang begegnete ihm kein einziges Fahrzeug. Auch kein Fußgänger weit und breit. Selbst all die bettflüchtigen Rentner mit ihren morgendlichen Versorgungsängsten gönnten sich heute eine Pause. Wie auch die osteuropäischen Maut-Flüchtlinge, die sonst um diese Zeit die Zufahrtsstraßen blockierten. Lagen bestimmt schön behaglich in ihren LKW-Kojen und drehten sich noch mal rum. Nur in der Küche des Seniorenheims Stein-Mühle war schon Betrieb. Von der Straße aus konnte Hans in die beleuchteten Kellerräume der Heimküche sehen, während die Fußgängerampel aus unerfindlichem Grund auf Rot stand. Ein Stück weiter, keine hundert Meter hinter dem Ortsausgang, wie jeden Tag seit dem Sommer das cremefarbene Love-Mobil links auf dem Wander-Parkplatz am Rand des Wäldchens. Davor ein alter 3er BMW ohne Nummernschild. Die rote Elektrokerze auf der Beifahrerseite der mobilen Werkstätte nicht in Betrieb.

Von links drängte eine schwarze Gelände-Limousine herein. So selbstverständlich, als wäre Vorfahrt immer dort, wo Autos vier Ringe haben. Hans trat auf die Bremse, konnte das Schlimmste gerade noch verhindern. Doch selbst jetzt schien der andere keine Notiz von ihm zu nehmen, zuckelte mit kaum mehr als dreißig auf dem Mittelstreifen entlang, als gäbe es nur ihn selbst auf der großen weiten Welt. Hans krampfte die feuchten Hände ums Lenkrad. Gerade als er zum Überholen ansetzte, blieb der andere Wagen unvermittelt stehen. Dieses Mal kaum noch Platz für ein Blatt Papier dazwischen! Mein Gott! Machte es Sinn, einen weiteren Überholversuch zu riskieren? Hans zögerte. Plötzlich das Gefühl von Bedrohung. Wer weiß, zu welchen Mitteln der da vorne dann greifen würde. Besser nicht. Lieber weiter hinter dieser saumseligen Spritschleuder kleben, als sich auf dem Weg zur Arbeit den Kopf abfahren. Aber ganz egal, wie das hier weiterging, am besten er rief schon mal in der Klinik an. Damit die dort Bescheid wussten, dass er später kommen würde. Falls er überhaupt jemals ankommen sollte. So unvermittelt, wie er sich vor ihn gesetzt hatte, bog der Audi plötzlich ab. Hans hielt an und sah ihm hinterher. Was, wenn der Fahrer einfach nur in Gedanken gewesen war? Hatte seine dritte Frau ihm heute morgen mit Scheidung gedroht? Lag seine Mutter im Sterben und man hatte ihm soeben die schreckliche Mitteilung gemacht, in ihrem Testament unberücksichtigt zu sein? Oder hatte er von seinem minderjährigen Sohn eine SMS bekommen, dass er schon diesen Sommer Opa wurde? Konnte sein, konnte nicht sein. Es war jetzt nicht die Zeit, um weiter über die möglichen Schicksalsschläge eines bräsigen Audi-Fahrers nachzugrübeln. Schluss jetzt. Hans trat aufs Gas.

Zack! Ein greller Blitz. Wie oft hatte er in all den Jahren, die er diese Strecke nun schon tagtäglich fuhr, genau das – wenn auch oft genug in allerletzter Sekunde – noch verhindern können? Ein einziges Mal nur, an einem Montagmorgen nach den Sommerferien, hatten sie ihn überlistet, der Blitzwagen perfekt getarnt neben der Auto-Lackiererei am Ende der Schnellstraße. Fünfundachtzig, wo siebzig erlaubt waren, das hatte sich verschmerzen lassen. Aber diesmal? Schon jetzt machte es ihn kirre, nicht zu wissen, wie viel. Hier war fünfzig. Was, wenn es nicht beim Bußgeld bliebe, wenn er den Führerschein für vier Wochen oder mehr los sein würde? Ohne den Wagen war er quasi arbeitsunfähig. Oder sollte er etwa die gut vierundzwanzig Kilometer zweimal am Tag mit dem Rad fahren? Selbst wenn er auf diese Weise noch schneller war als mit der Bahn, die aus der Strecke eine halbe Tagesreise machte. Hieße also, er könnte sich gleich für die Zeit im Krankenhaus einquartieren. Mein Gott, wieso war er auch so blöd, diesen Wegelagerern in Uniform in die Falle zu tappen! Weil er wieder mal nicht bei der Sache gewesen war, genau deswegen. Du bist ja überhaupt nicht bei der Sache, wie oft hatte er das früher vom Vater zu hören bekommen? Junge, Junge, wo bist du nur wieder? Wie soll denn so jemals was Gescheites aus dir werden? Ja, was sollte schon aus einem werden, der nie richtig bei der Sache war? Am liebsten hätte Hans das Lenkrad herumgerissen und wäre mit Vollgas rechts ins Feld gerast. So weit, bis diese kleine japanische Karre sich in den Acker eingraben würde und stecken bliebe. Und er dann ausstiege, um weiterzulaufen. Zu laufen und zu laufen, so lange, bis er nicht mehr konnte. Er tat es nicht, sondern fuhr weiter.

Trotz der Kälte stand Thomas wie gewohnt draußen vor der Notaufnahme. Schon von der Parkplatz-Einfahrt aus konnte Hans ihn sehen. Thomas machte nicht den Eindruck, auf dem Sprung zu sein. Er lehnte an der Wand der Notarztgarage und rauchte. Den offenen Kragen seines grau-weißen Polo-Shirts unter dem halboffenen Kittel verwurschtelt, die Haare zu einer Seite aufgestellt, schien er in eine stumme Zwiesprache mit seinen brüchigen Kliniklatschen versunken. Er sah Hans aus geröteten Augen an, nickte schwach. Dazu der typische Thomas-Tic: Versuchte er zu fokussieren, wurde sein linkes Augenlid zu einem epileptischen Schmetterling. Ihm jetzt bloß nicht weiter in die Augen schauen, sonst hörte das nicht mehr auf. Stattdessen auf die struppigen Mehrtagebartinseln in dem fahlgelben Gesicht. Dazwischen Narbenfelder, wo die Haut vor vielen Jahren schon den ungleichen Kampf gegen die Akne verloren hatte. Dr. Thomas Heitmeyer, eigentlich Tierarzt – in seinem ersten Leben, wie er von sich sagte. Irgendwann war es damit für ihn nicht mehr weiter gegangen. Weil er den Tieren das alles nicht mehr antun konnte, nicht mehr Mittäter sein wollte. Deutschland, ein einziges Tier-KZ, du machst dir kein Bild, Hans! Was schon allein für eine Qual, als Zimmer-Hündchen mit einer vertrottelten Witwe auf Gedeih und Verderb eingesperrt zu sein! Oder als ausrangierter Spielhase auf einem Viertelquadratmeter unter Ausschluss von Sonnenlicht zu vergammeln. Noch gar nicht zu reden von all der Zuchttier-Scheiße! Kiloweise Antibiotika für jede Sau! Kaum abgenabelt wird jedes Ferkel vollgedröhnt damit. Abgesehen von all dem anderen Pharma-Dreck, der ihm davor schon intrauterin reingepumpt wurde. Wenn du als Veterinär da nicht mitziehst, bist du raus, ehe du dich versiehst. Und was du nicht machst, der Nächste macht es bestimmt. Abgesehen davon, dass du ohne die Einnahmen aus dem Medikamentenverkauf als Tierarzt kaum über die Runden kommst. Der feuchte Glanz in seinen Augen, immer wenn Thomas sich in diese Zeit hineinredete. Er hatte gewechselt, um Chirurg zu werden. Was Ehrliches tun, wie er sagte, richtig anpacken, nicht nur neunmalklugen Scheiß reden wie Internisten oder Pathologen. Er konnte nicht anders, wenn er von etwas überzeugt war, nahm er kein Blatt vor den Mund. Im November war er dreiundfünfzig geworden, im Sommer davor hatten sie ihn schließlich doch noch zur Facharztprüfung zugelassen. Weil sie einen für die Proktologie brauchten und selbst der neue osteuropäische Markt dafür kaum geeignete Bewerber hergab. Du glaubst gar nicht, welche kranken Arschlöcher ich alles kenne, Hans. Aber egal, ich mache halt das Beste aus jedem noch so verkommenen Hintern! Wenn Heitmeyer erst mal in Schwung kam, war er so leicht nicht wieder zu bremsen. An seine eigene Gesundheit dagegen verschwendete er so gut wie keinen Gedanken. Wenn er nicht operierte, sah man ihn nur mit Zigarette. Er schlief, wenn er sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte, aß, was die Patienten auf ihren Tabletts ließen, und an Getränken kannte er nur Kaffee und Bier. Neben seiner Arbeit hatte er es auf zwei Scheidungen gebracht. Das war's, nicht noch mal, so blöd bin nicht mal ich, Hans, das kannst du mir glauben.

»Weißt du, was ich heut Nacht gemacht habe, Hans?«

»Hm?«

»Ich hab wach gelegen. Wach gelegen und gezählt.«

»Schafe?«

»Dienste. Ich hab die Nachtdienste gezählt, all die Nächte, die ich in den Jahren hier runtergerissen habe.«

»Und?«, Hans sah auf die blauroten Äderchen an Heitmeyers Nasenflügeln.

»Was und?«

»Ich meine, mit welchem Ergebnis? Was hast du davon, Thomas?«

Von Weitem ertönte ein Martinshorn.

»Was meinst du, wie viele?«

»Was weiß ich.«

»Überleg doch mal«, Heitmeyer schob die Unterlippe vor, blies den Rauch steil nach oben. »Fast fünfundzwanzig Jahre. Diesen Sommer, im Juli. Mit achtundzwanzig hab ich angefangen.«

»Im Schnitt sechs Dienste im Monat, also fünfundzwanzig mal zwölf mal … sechs«, Heitmeyer zuliebe ließ sich Hans darauf ein. »Locker fünfzehnhundert Nächte, wenn du noch was abziehst für Urlaub und so.«

»Hans, weißt du, was das heißt?« Heitmeyer stieß sich von der Wand ab und zog an seinem Kippenrest, als würde er ein lebenswichtiges Elixier durch seine bräunlichen Fingerkuppen saugen. »An die vier Jahre! Nur im Krankenhaus, stell dir das mal vor! Immer bereit, immer im Einsatz. Egal, ob Winter oder schönster Sommer, egal, ob die Kinder krank sind, du mal wieder in Scheidung lebst oder einer in der Familie gerade im Sterben liegt. Und niemanden von denen da«, Heitmeyer zeigte mit dem Kinn auf die drei Fahnenmasten vor der Liegend-Anfahrt, an denen die Flaggen mit dem Klinik-Logo schlaff herunterhingen, »kümmert sich einen Scheiß darum, wie es dir geht, nicht einer.« Er ließ den Kippenstummel neben sich auf den Boden fallen und zerrieb ihn energisch mit dem Klinikschlappen.

»Der Mensch im Mittelpunkt«, äffte Heitmeyer und inspizierte mit zusammengekniffenen Augen den Restinhalt seiner zerknüllten Pall-Mall-Packung.

Zwei junge Krankenschwestern, die Hans nicht kannte, wünschten im Vorübergehen Frohes Neues Jahr. Neujahrs-Papageien. Als ob dieses mantraartige Gequatsche auch nur irgendetwas besser machte.

»War Scheiße heute Nacht«, Heitmeyer rieb sich übers Stachelkinn. »Eigentlich erst alles halb so schlimm, wenn nicht um kurz nach vier dann der mit der Penisfraktur gekommen wäre.« Er verzog das Gesicht, als hätte ein Eiswind seine bloßliegenden Zahnhälse erwischt. »Fast im rechten Winkel zur Seite – so! – ich konnte kaum hinsehen. Der Katrin ist gleich schlecht geworden, die musste raus. Sechsunddreißig, Hans, stell dir das mal vor! Alles prima, alles läuft super, und mittendrin knickt sie dir die Gurke um«, Heitmeyer schüttelte sich. »Außerdem war die, die dabei war, ganz bestimmt nicht seine Frau.«

Heitmeyer steckte sich eine neue Zigarette an, zog drei, vier Mal daran, als ginge es auf Zeit.

»Klar war ich froh, dass ich den Urologen holen konnte dafür. Wenn ich da selbst rangemusst hätte …« Heitmeyer räusperte sich, starrte ins Leere, als würde er soeben erst richtig begreifen, dass es noch Katastrophen gab, die ihm erspart geblieben waren. Hans sah auf Heitmeyers obere Schneidezähne, die ein Stück weit übereinander standen.

»Ob sie je wieder mit ihm schlafen könnte, hat mich die Maus dann noch gefragt, als sie ihn in den OP brachten. Und ich Idiot hab gesagt, ja, nebeneinander schon. Als es raus war, hätte ich mir dafür in den Hintern beißen können.« Heitmeyer nahm zwei weitere hektische Züge. Wie ein Erstickender an der Sauerstofflasche.

»Hans, dieser Job hier, was macht der bloß aus uns? Das bin doch nicht ich, der so was sagt! Das bin doch nicht ich, verstehst du?« Diesmal warf Heitmeyer die Kippe weit von sich. Sein Flatterauge stand plötzlich still. Er hustete. Noch mal und noch mal. Immer wieder, immer lauter, immer voller. Als würde er aus den allerletzten Winkeln seiner Lungen allen Dreck dieser Nacht zusammenkratzen, den Dreck dieser Nacht und den von tausend anderen Nächten davor. Dann drehte er sich zur Seite. Es klatschte, als hätte eine der fetten Dachtauben im Vorbeiflug unter sich gelassen. Erst nach einer ganzen Weile ließ das Pfeifen und Giemen wieder nach und Heitmeyers graublaues Gesicht fand zu seiner gewohnt morbiden Blässe zurück. Als müsste er sich plötzlich dringend davon befreien, zerrte Heitmeyer den Dienst-Funker aus seiner Kitteltasche und drückte ihn Hans in die Hand. Schon seit Wochen war der Halte-Clip abgebrochen, und auch wenn es jeden störte, keiner änderte was daran.

»Entschuldige, sind noch nicht neu, die Batterien.«

Hans nickte. Klar, auch darum drückte sich jeder. Denn man musste erst all die Pflasterwicklungen, die das schwarze Kästchen zusammenhielten, Schicht um Schicht lösen, dann das Batteriefach mit einem kleinen Schraubenzieher öffnen, aufpassen, dass der wackelige Schnappverschluss nicht ganz abbrach dabei, und schließlich den ganzen Kram genauso wieder zusammenflicken.

Heitmeyer kramte weiter in seinen Kitteltaschen. Ein zerdrückter Schokoriegel, benutzte Untersuchungshandschuhe, Kaugummipapier, Papiertaschentuchknäuel. Endlich der gesuchte Schlüsselbund.

»Hier.« Weil Hans nicht schnell genug reagierte, fielen die Schlüssel zu Boden.

»Bis morgen«, schon im Umdrehen hob Heitmeyer schlaff die Arme und schlurfte, die Hände wieder in den Kitteltaschen, durch den Gang der Notaufnahme davon. Hans wusste genau, was jetzt dran war. Die Klinikklamotten in die nächste Ecke und los, an die Tanke. Medizin kaufen, wie das Heitmeyer nannte. Doc High-Meyer geht wieder shoppen, hieß es bei denen, die ihn kannten. Danach würde er in seinem fast unmöbilierten Appartement hocken, alles leer machen bis auf den letzten Tropfen und ins Koma fallen. Bis zum Weckerschrillen am nächsten Morgen, um mit immer noch dickem Schädel wieder aufs Neue einzusteigen ins Hamsterrad.

Nachdem Heitmeyer verschwunden war, stand Hans noch da und sah den leeren Ambulanz-Flur entlang. Als er gerade gehen wollte, kam Silke Schelling, eine der jüngeren Kolleginnen aus der Anästhesie, auf ihn zu. Auch sie sah blass aus, noch blasser als sonst, und die Art, wie sie sich bewegte, ließ befürchten, sie könnte jeden Moment kollabieren. Wortlos stellte Silke sich neben ihn, versuchte, eine Zigarette zwischen ihren schlanken Fingern mit einem gelben Plastikfeuerzeug anzuzünden. Als es auch nach mehreren Anläufen nicht gelang, ließ sie beides fallen.

»Mensch, Silke, was ist denn los?«

Statt zu antworten, starrte sie vor sich hin. Als spräche sie zu der auf dem schmierigen Pflaster liegenden Zigarette, begann Silke nach einer Weile zu reden. So leise, dass Hans näher ran musste.

»Hans, Kalle ist tot. Heute Nacht. Auf dem Klo haben wir ihn gefunden. Über eine Stunde reanimiert, aber nichts. Er sollte im Kreißsaal noch eine Peridurale legen, gegen zwei muss das gewesen sein. Das Kind war inzwischen schon lange da, nur Kalle nicht. Dann erst hat die Hebamme geschaltet, diese dusselige Kuh!« Silke schniefte, wischte sich mit den Kittelärmeln über die Augen.

Dr. Karl-Heinz Berenbrinker, einer von den Guten. Einer, der immer bereit war, für einen Kollegen einzuspringen, der jede Schicht übernahm, sich für nichts zu schade war. Der seinen Blutdruck genauso wie sein Leben nicht mehr in den Griff bekam, der keine Nacht schlafen konnte, auch zu Hause nicht. Nachdem der Unfall seiner Tochter Weihnachten vor zwei Jahren ihm den Rest gegeben hatte.

»Wenn ich sowieso nicht schlafe, kann ich auch arbeiten«, sagte er immer, wenn Hans versuchte, ihm ins Gewissen zu reden. »Kalle, irgendwann trifft dich der Schlag, wenn du so weitermachst.« Jetzt war es also so weit! Hans hatte das Gefühl, eine Eisglocke stülpte sich über ihn.

Silke stand immer noch mit hängendem Kopf neben ihm. Einen Moment lang war er versucht, seinen Arm um ihre Schulter zu legen, ließ es dann aber.

Hans schloss die Tür zum Dienstzimmer auf. Im ganzen Raum verstreut Heitmeyers Bettwäsche, benutzte OP-Klamotten, Handtücher, zerknüllte Zigarettenschachteln, leere Bierdosen. Die Fenster geschlossen, die Luft kaum auszuhalten, feucht-warm und stickig. Hans öffnete die Tür zum Bad. Die Dusche tropfte, die Klosettbrille war hochgeklappt, überall auf dem Rand gelbe Flecken, die Toilettenpapierrolle auf dem Boden davor. – Waschen! Hans musste sich waschen, mindestens die Hände, er würde verrückt werden sonst! Das lauwarme Wasser über die Finger laufen zu lassen, wie gut das tat! Ganz langsam drehte Hans seine Hände unter dem sanften Strahl. Von innen nach außen und wieder zurück, als betrachtete er sie zum allerersten Mal: die sehnigen Handrücken, die Innenflächen mit ihren Linien. Das also waren seine Hände. Einzig und unverwechselbar. Mit ihren kurz geschnittenen Nägeln, den im Vergleich zur Länge seiner schlanken Finger kleinen Nagelflächen, dem im mittleren Gelenk schiefen Zeigefinger an der Linken, den er sich als Junge im Gartentor geklemmt hatte, und der Narbe am Handgelenk, dort, wo am Übergang zum Daumen eine kreisrunde taube Stelle verblieben war. Hans ließ das Wasser weiter laufen, schob den Hebel der Mischbatterie noch ein Stück weiter nach links, fast schon zu heiß jetzt. Doch auch daran gewöhnte er sich. An wie viel hatten sich seine Hände nicht schon gewöhnen müssen? Hektoliter von Desinfektionsmitteln, die im Laufe der Jahre darübergekippt worden waren, alles hatten sie geduldig ertragen. Es gab einiges gutzumachen an diesen Händen, die sich unzählige Male stundenlang in OP-Haken verkrampft hatten, die Finger oft noch lange danach ohne richtiges Gefühl. Am nächsten Tag wieder dasselbe, und am Tag danach ebenso. Seine Hände hatten getan, was sie konnten. Auch wenn er wer weiß wie oft zu hören bekommen hatte, dass man mit solchen Mädchenhänden vielleicht Pianist oder Uhrmacher, aber kein Chirurg werden könnte. Hans spreizte die Finger einzeln auseinander, so weit es ging. Dann paarweise, zwei V auf jeder Seite. Doch Klein- und Ringfinger wollten nicht zusammenbleiben, egal mit welcher Hand er es auch versuchte. Konnten Finger, die schon bei so was versagten, tatsächlich die Finger eines Chirurgen sein? Immer wieder versuchte er das Doppelfinger-V, bis die Sehnen schmerzten. Er schüttelte die Hände trocken: Bloß keines von den Handtüchern hier anrühren müssen!

Wie fremd das Gesicht da im Spiegel. Die Falten um Mund und Nase noch tiefer als sonst, die Haut so bleich, die Augen so müde, die Lippen so schmal. Seine hellblonden Haare zwar noch dicht wie immer, dafür aber fast weiß im grellen Licht der Neonlampe. Erbärmlich, kein anderes Wort fiel ihm ein für das, was er sah. Hans ging näher heran, Aug in Aug mit dem Spiegelmann. Dieses wässrige Blau dort, das an den Jungen erinnerte, der einmal dem Bilderbuch-Blondschopf auf den Zwiebacktüten ähnlich gesehen hatte. Mein blonder Hans, hatte der Vater ihn damals genannt. Er war es auch gewesen, der dafür gesorgt hatte, dass sein Sohn Hans getauft wurde. Die Bewunderung für Hans Albers sollte der Grund dafür gewesen sein. Als das Kind im September 1971 nach endlosen Wehen schließlich zur Welt gekommen war, galt Hans nicht gerade als der Hit bei der Namensvergabe. Später dann wenigstens der Vorteil, nicht immer gleich halbdutzendweise aufzutreten wie all die Michaels, Thomas' und Franks. Die Mutter hatte noch Martin beigesteuert, weil das doch so schön katholisch klang. Hans Martin Begemann, der mütterliche Anteil machte es auch nicht viel besser. In offiziellen Dokumenten wurde der Hans anfangs noch extra unterstrichen, und als er in die Schule kam, schärfte der Vater ihm ein, immer extra zu sagen, dass sein Rufname Hans war. Rufname, wie sich das anhörte. Wenn Hans sein Rufname war, was war dann Martin? Sein Name für die anderen Töne? Sein Sprech-, Flüster-, Geheim-Name? Er konnte sich gut an die Zeit erinnern, als die Sache mit seinen beiden Vornamen ihn ernsthaft beschäftigt hatte. Dennoch hatte er nie den Vater oder die Mutter danach gefragt.

Jemand klopfte hart an die Tür. »Dr. Begemann, sind Sie da?« Noch mal und noch mal dieselbe Frage, ohne die Antwort abzuwarten. Ob er da war? Wo musste einer sein, um von sich behaupten zu können: Ich bin da!? Was für ein eigenartiger Ort war das: da? Plötzlich die Erinnerung an einen Film über die Reichskristallnacht. Dieses Rütteln an der Klinke, die sich auf und ab bewegte wie ein Hackmesser.

»Ja, ja, mein Gott, ja! Einen Moment bitte …« Wie fremd ihm seine Stimme klang. Hans öffnete die Tür.

Schwester Ulrike aus der Notaufnahme, die kleine pummelige Ulrike, sah zu ihm hoch, als hätte sie mit jemand anderem gerechnet.

»Dr. Begemann, wo bleiben Sie denn bloß? Wir haben Sie immer wieder angefunkt, warum melden Sie sich denn nicht?«

Wie dämlich sie aussah, wenn sie die Augen so aufriss.

»Der Notarzt bringt ein Polytrauma, alle sind da, nur Sie nicht!«

Hans zog seinen Funker aus der Kitteltasche. Das Display war dunkel. Mensch, Heitmeyer, ja klar! Er hatte es ihm doch extra noch gesagt. Aber dann war Silke gekommen und hatte ihm das mit Kalle erzählt. Und? War das denn etwa kein Grund? Er hatte vergessen, die Batterien zu wechseln, ja, weil Kalle tot war, weil er letzte Nacht hier in dieser Klinik sein Leben gelassen hatte. Ja und, was war daran so schlimm? Alle anderen waren da … Waren er und Silke denn die Einzigen, denen Kalles Tod an die Nieren ging? Ließ sein Tod alle anderen einfach kalt? Herzlichen Glückwunsch zu so viel Professionalität! Da fällt einer im Nachtdienst tot um, aber natürlich, alles kein Problem, uns hat's ja nicht erwischt, wir machen munter weiter, als wäre nichts geschehen. Hans spürte, wie sich in seinem Bauch etwas zusammenzog.

»Ich komme gleich, Schwester Ulrike.« Er schob sie sanft aus der Tür.

Luft! Hans riss das Fenster auf. Die Kälte, was für eine Wohltat! Die Wiesenflächen hinter der Klinik waren mit Raureif überzogen. Hinter dem Metallzaun des Klinikgeländes ging ein Mann. Die kleine, gedrungene Figur mit der schwarzen Pudelmütze bewegte sich nur langsam, blieb immer wieder stehen. Ein Golden Retriever wuselte dem Mann schwanzwedelnd um die Beine, so voller Übermut, dass sein Herr mehr als einmal nahe daran war, zu Fall zu kommen. Erst jetzt sah Hans, dass der Mann sich auf eine Krücke stützte. Inzwischen hatte der Hund eine Stelle gefunden, an der er stehen blieb und den schönen Rücken krümmte, die Schnauze gereckt, den Schwanz nach hinten wie einen Abstandhalter. Der Mann mit der Krücke hatte schon einen erstaunlichen Vorsprung, als der Hund wieder aufschloss. Eine große Krähe landete neben dem Platz, den der Hund für sich ausgewählt hatte. Einige Male stolzierte der Vogel hin und her, dann flog er davon.

Polytrauma

Als Hans die Tür zum Schockraum aufzog, herrschte dort schon heilloses Durcheinander. Stimmengewirr, Rufe, Alarme von Überwachungsgeräten, Monitor-Signale. Mehrere Mitarbeiter telefonierten gleichzeitig mit ihren WLAN-Handys, jeder versuchte, alle anderen zu übertönen. Die Luft war feuchtwarm und stickig, es roch nach Desinfektionsmitteln und frischem Blut. Alle waren hektisch mit irgendetwas beschäftigt, keiner, der Notiz nahm von Hans, schon gar keiner, der händeringend auf ihn gewartet hätte. Selbst als Schwester Marion sich an ihm vorbeidrängte und ihm dabei den Ellenbogen in die Rippen stieß, schien sie ihn nicht wahrzunehmen. Trug er eine Tarnkappe, von der er nichts wusste? War er zu einem Geist geworden, der zwischen all diesen übereifrigen Menschen umherging, ohne dass sie ihn sehen, ihn als einen der ihren erkennen konnten? Kaum anzunehmen, dass ihn jemand von all diesen Emsigen vermissen würde, wenn er auf der Stelle kehrtmachte und zurück in sein Dienstzimmer ging. Doch, nein, das ging nun wirklich nicht, schließlich war er diensthabender Chirurg heute. Er bahnte sich einen Weg durch das Gedränge. Wenigstens einen ersten eigenen Eindruck musste er sich verschaffen, das war er dem Patienten schuldig. Selbst wenn sich sonst niemand für seine Meinung interessieren mochte.

Auf der orangefarbenen Vakuummatratze lag eine Frau. Das Erste, was Hans von ihr sah, waren ihre vollen Brüste, ein weißer BH mit knallroten Punkten. Der Brustkorb überall mit Gel beschmiert, EKG-Elektroden, die regellos auf der im Licht der OP-Lampe porzellanweißen Haut klebten. Jemand versuchte, die EKG-Kabel umzustecken, schnitt den BH in der Mitte durch, entblößte achtlos die Brüste. Brüste mit ungewöhnlich dunklen Brustwarzen, die geradezu abstachen von der hellen Haut. Nach dem zu urteilen, was Hans bis jetzt von der Frau hatte sehen können, war sie noch jung, kaum dreißig, und nicht gerade hässlich.

Die feiste Pranke von Wioletta Braun drückte einen Schallkopf gegen den Thorax der Frau, der sich im Takt der Respirator-Geräusche auf und ab bewegte. Die Braun also in der Notaufnahme: Wer ernsthaft krank war, kam an solchen Tagen besser nicht hierher. Angeblich war sie in Sankt Petersburg Chefärztin einer Intensivstation und Leiterin einer Notfall-Brigade gewesen. Eher unwahrscheinlich, dass ihre ärztlichen Befähigungen sie dafür qualifiziert haben konnten. Mit Ach und Krach in einen XXL-Kittel gepresst, der sich dennoch nicht zuknöpfen ließ, machte sie eher den Eindruck einer hormongemästeten Ex-Kugelstoßerin, die über den Quereinstieg der Sowjetarmee den Weg in die medizinische Fakultät einer Kader-Universität gefunden hatte. Sie kommandierte die Schwestern herum, als wäre die Notaufnahme ein Kasernenhof. Hans versuchte einen Blick auf den Sonografie-Monitor zu erhaschen, doch die Braun war alles andere als durchsichtig. Besser, er hätte sich nicht so weit vorgewagt. Eine schwere Wolke aus Schweiß, altem Bratenfett und Kölnisch Wasser nahm ihm fast die Luft.

Für einen kurzen Moment nur vage Schatten im dichten Schneegestöber des Bildschirms, dann schob sich der feuchte Stiernacken der Braun wieder dazwischen.

»Und? Was können Sie sehen?« Auch wenn es aussichtslos war, er musste es zumindest versuchen. Keine Antwort, dafür ein weiterer Riesenschiss Elektroden-Gel, den die Braun mit angewidertem Gesicht auf der Patientin verschmierte.

»Entschuldigen Sie, Frau Braun, können Sie schon was sagen? Was ist mit Milz und Leber? Hat sie freie Flüssigkeit?«

»Was fragen?«

»Nur, ob Sie freie Flüssigkeit erkennen können …«

»Sähn selbst!«

»Aber bitte, Frau Kollegin, Sie sitzen doch direkt davor!«

Achtung, das Eis, auf dem er sich bewegte, wurde gerade verdammt dünn. Wioletta Braun grunzte.

»Leber gutt, wie scheint, weiß nicht. Aber Milz kaputt, eine Matsch. Viele Flüssigkeit überall, in kleine Becken, hier … hier … hier«, sie patschte mit ihren Fingern kreuz und quer über den Monitor.

»Freie Flüssigkeit hin oder her, die Frau ist im hämorrhagischen Schock! Ich brauch Volumen, Blut, Frischplasma, und zwar jetzt, sofort! Wenn wir noch mehr Zeit verplempern, hat sich das hier ganz schnell erledigt.« Winfried Althuus, Oberarzt in der Anästhesie, schaltete sich ein. Der sonst so besonnene Riese verlor die Geduld. In seinen Augen hinter den dicken Brillengläsern der Ausdruck größter Sorge. Wenn Althuus sich einmischte, war klar, jetzt ist allerhöchste Eisenbahn. Er war keiner von denen, die alle verrückt machten wegen nichts und wieder nichts. Hans sah in Althuus' tief gefurchtes Gesicht. Verstanden.

»Was meinst du, Winnie, ist noch Zeit für ein CT?«

»Nein, aber haben wir eine Wahl? Ich tu mein Bestes, um die Frau da lebend durchzukriegen. Aber es zählt jede Minute, keine Ahnung, wie viel Zeit uns noch bleibt.«

Falls es Althuus und seinem Team gelingen sollte, die Patientin halbwegs stabil in den OP zu bringen, von genau diesem Augenblick an lag ihr Schicksal einzig und allein in der Hand des Chirurgen. Und an diesem frostigen Neujahrsmorgen stand auf dem Dienstplan der Name Begemann. Es war also an ihm. Er hatte die Aufgabe, die lebensbedrohlichen Blutungen zu stillen, Gefäße zu unterbinden, die Milz zu entfernen, falls nötig, zu resezieren, was nicht zu retten war. Es hing an ihm. Hop oder top. Er hatte das Richtige zu tun, und zwar schnell. Ja! Ja! Ja! Und deswegen musste er sich jetzt konzentrieren, seine Gedanken sortieren, sie aufstellen wie Soldaten, bereit für die Schlacht gegen einen übermächtigen Feind. Der nur zu bezwingen war, wenn man einen kühlen Kopf behielt, sich zielgerecht und unbeirrbar Schritt für Schritt nach vorn arbeitete, wenn man genau wusste, was zu tun war. Doch all die bewährten klinischen Algorithmen, die so selbstverständlichen Handlungsabläufe, die gewohnten Muster, auf die er sich sonst so sehr verlassen konnte, wo waren sie auf einmal? Hans versuchte tief einzuatmen. Vielleicht würde das helfen, den Nebel in seinem Kopf zu lichten. Ein, aus. Ein, aus. Aber ihm wurde nur noch schwindelig davon.

Althuus und seine Anästhesie-Karawane fuhren mit der Patientin vom Schockraum hoch ins CT. Auf einmal war Hans allein. Um ihn herum die Reste eines Kampfes: im ganzen Raum verteilt Einmal-Materialien, Spritzen, Katheter, aufgebrochene Ampullen, leere Infusionsbeutel, Plastikverpackungen, Abdeckfolien, zerrissene Einschweißtüten von Sterilgut, blutige Tücher und Kompressen, zerknüllte Papierreste. Schubfächer waren aufgezogen, Schranktüren standen offen. Nicht mehr angeschlossene Überwachungsmonitore gaben sinnlose Alarme von sich. Das diskonnektierte Beatmungsgerät schnaufte wie ein erschöpftes Tier. Hans nahm den Aufzug in den ersten Stock. Besser nicht die Treppen, so mulmig, wie ihm war.

Während er zum soundsovielten Mal mit dem Arm den Bügel des Desinfektionsmittelspenders nach unten drückte, ein flüchtiger Blick in den Spiegel. Scheiße! Mundschutz vergessen! Also alles noch mal von vorn. Schwester Renate stand schon parat, hielt ihm die OP-Handschuhe hin, den linken zuerst. Größe 7 ½, gepudert, anti-allergen, Luschen-Handschuhe. Hans schob seine Hände tief hinein, die Gummizüge klatschen zusammen. Fertig. Das gewohnte Ritual. Wie abertausendmal zuvor. Alles wie sonst. Und doch so ganz anders.

Bianca Horstkotte, die diensthabende Assistentin, stand schon am Tisch. Erst seit ein paar Monaten war sie dabei, machte hier ihr chirurgisches Jahr, um Allgemeinärztin zu werden. Ein Hakenhalter auf Beinen, wirkliche Hilfe war von ihr nicht zu erwarten.

»Alles klar?« Der Kulleraugenkopf nickte schwach. Brustkorb und Bauch der Patientin hatte Renate schon steril gewaschen und abgedeckt, zu einem großen Rechteck abgeklebt. Die Haut der Frau leuchtete im Licht der OP-Lampen so hell auf, dass beim ersten Hinsehen die Augen schmerzten. Renate reichte ihm das Skalpell. Hans setzte die Klinge an, strich mit der Hand über die gestraffte Haut, einen Moment noch, dann führte er den Schnitt. Von zwei Fingerbreit unterhalb des Brustbeins nach unten, im Halbkreis um den Nabel, dann runter bis oberhalb der Schamhaargrenze. Wie bei jedem schweren Bauchtrauma, alles wie immer. Und doch fühlte die Klinge sich fremd an in seiner Hand.

Aus Haut und Unterhaut kam kaum Blut. Wo doch kleine Blutungen entstanden, war das Blut schon so dünnflüssig, dass fast nichts mehr gerann. Hieß das nicht, es war ohnehin schon viel zu spät? Die Würfel bereits gefallen, alles längst entschieden, bevor er überhaupt anfing? Nein! Auf gar keinen Fall durfte er so denken! Nicht jetzt, Schluss damit! Er hatte alles daranzusetzen, das Blatt zu wenden, wie aussichtslos es auch erscheinen mochte. Ein Chirurg, der aufgab, hatte schon verloren. Erst wenn Althuus seine Maschine abstellte, war Schluss, vorher nicht, verdammt noch mal.

In seinen Fingern das Gefühl, den Leib einer Toten zu berühren. Auf einmal war sie wieder da, die Stimme des Vaters. Hauptsache, unser Hans muss eines Tages sein Brot nicht mit seiner Hände Arbeit verdienen. Sich satt zu essen wird es dann nicht allzu oft geben für Frau und Kinder …

Weg! Er musste sie loswerden, diese Stimme abstellen, sofort! Aber die Stimme blieb. Hans, überleg dir gut, was du später mal machst, komm mir bloß nicht auf die Idee … Auf was für eine Idee? Los, sag schon, bring ihn zu Ende, deinen Satz, auf welche Idee sollte er nicht kommen? Dabei kannte er sie doch ganz genau, die mahnenden Worte seines Vaters, immer wieder, wenn es darum gegangen war, welchen Beruf er ergreifen sollte.

Das war sie also, die wahre Hölle! Keine unterirdische Grotte, in der ein paar Flämmchen loderten, in der geschwänzte Teufelchen mit lüsternen Fratzen herumhüpften und kleine Dreizacke schwenkten. Die Hölle war es, hilflos dazustehen und zusehen zu müssen, wie unter den eigenen Händen ein Menschenleben verging. Planlos in einem Bauch herumzufingern, ohne zu wissen, was zuerst und was zuletzt zu tun war. Und dabei wie gelähmt zu sein. Zu wissen, du kannst es nicht schaffen, du hast keine Chance. Schon gar nicht, wenn sich hinterrücks eine Stimme aus dem Off einschaltete. Der Mega-GAU, die schlimmste aller anzunehmenden Katastrophen, nahm ihren Lauf! Das tausendfache Echo der väterlichen Sirenen-Stimme in seinem Kopf trieb Hans wie einen Schiffbrüchigen raus aufs offene Meer. Dass es jemals so weit kommen würde! Mit ihm, der immer hatte helfen wollen! Und jetzt, wo es darauf ankam, brach alles zusammen. Ein toller Helfer! Schlitzte einen Körper auf und wusste dann nicht mehr weiter. Mein Gott! Welcher Teufel hatte ihn geritten, was für ein Wahnsinn!

Hans traute sich kaum über das Tuch zu Althuus zu blicken. Der Situs war schon wieder randvoll mit Blut. Der Horstkotte quollen die Augen über den Mundschutz, nur noch eine Frage der Zeit, bis sie schlapp machte. Allein den Sauger ins OP-Gebiet zu halten, überforderte sie schon. Dabei müsste sie mit der anderen Hand unbedingt den großen Leberhaken halten, falls Hans auch nur für einen Moment die Übersicht bekommen wollte. Vergiss es! Der viel zu dünne Sauger-Ansatz war immer wieder verstopft, das Sammelgefäß trotzdem im Handumdrehen erneut mit Blut vollgelaufen und musste gewechselt werden. Wie oft bereits? Dreimal? Viermal? Und jedes Mal anderthalb Liter! Wie lange noch würde das Herz dieser Frau wässriges Blut in die offene Bauchhöhle pumpen? Wie viel Zeit blieb noch?

Wie sich seine Finger anfühlten, so als steckten die Hände in Bleihandschuhen. Was auch immer er angereicht bekam, eine Pinzette, einen Nadelhalter, eine Gefäßklemme, es kostete seine ganze Aufmerksamkeit, zu verhindern, dass es ihm im nächsten Augenblick wieder aus den Händen glitt. Seine Hände, warum verweigerten sie auf einmal den Dienst? Was hatte er verbrochen, dass sie ihn so grausam bestraften?

Unüberhörbar, die Herzfrequenz stieg weiter. Ein wilder, immer schärferer Galopp. Konnte Althuus seinen Monitor nicht wenigstens etwas leiser drehen? Der finale Zusammenbruch war zum Greifen nahe. Und doch noch immer weiter neues Blut, weiß der Himmel woher. Jeden Moment dann von Althuus die offizielle Kapitulation, weil er definitiv nichts mehr hatte, was er noch in die Waagschale werfen konnte, weil auch der allerletzte Blutbeutel verfeuert sein würde. Hans kämpfte gegen die Bilder an, die in ihm aufstiegen.

Es war an einem Sonntag gewesen, in dem Sommer seiner Einschulung. Sie waren auf dem Heimweg von der Kirche, der Vater und Hans. Ein alter Mann war ihnen auf dem Rad entgegengekommen, in Schlangenlinien die kleine Straße zum Haus der Eltern herunter gegen den Bordstein geprallt und auf den Asphalt geschlagen. Der Vater hatte den reglosen Mann von der Straße gezogen, bis zu der Holzbank schräg gegenüber dem Haus der Eltern. Das blutverschmierte Gesicht des Mannes, seine glasigen, halboffenen Augen, Nase, Mund, alles eine einzige Wunde. Dieses Bild, Hans hatte es vor sich, als wäre es jetzt. Da saßen sie, der Vater mit dem blutenden Alten im Arm. Dieses Blut, echtes Blut, nicht wie bei Karl May oder Bonanza. Der Kopf des Mannes an der Schulter des Vaters, sein sonntäglicher Hemdkragen inzwischen blutgetränkt. Im Gesicht des Vaters ein Ausdruck, den Hans noch nicht kannte, die Lippen aufeinandergepresst, ein stummer Schrei. Die beiden Männer, wie zwei, die eine Schlacht überlebt hatten, ohne dass darauf Segen lag. Dieser so andere Vater hier, der den Alten sanft in seinen großen Handwerkerhänden hielt wie ein Kind, das nicht einschlafen kann. Nicht die schiefe Nase des Mannes, aus der fortwährend Blut sickerte, nicht die blutigen Lippen, die zerschundene Haut, das überall verschmierte Blut, hatte Hans damals am meisten beeindruckt. Sondern die Art, wie der Vater sich dem Mann zuwendete. Die Tränen in seinem Gesicht. Noch nie zuvor hatte Hans den Vater weinen sehen. Die Tränen des Vaters! Jede noch so schallende Ohrfeige war ein Nichts dagegen. Jahre später hatte der Vater ein weiteres Mal geweint. Bei der Beerdigung des Großvaters, am offenen Grab, mit dem Schäufelchen in der Hand. Von sich aus war Hans schließlich zu den Nachbarn gelaufen. Frau Falkenhain hatte sowieso schon die ganze Zeit vom Fenster aus alles beobachtet und einen Krankenwagen gerufen. Was für eine Erleichterung, als die Sanitäter endlich eintrafen. Die beiden Männer mit ihren orangefarbenen Jacken strahlten Zuversicht aus. Sie hakten den Alten fest unter, führten ihn zum Wagen. Bevor die Türen sich schlossen, sah Hans noch, wie der Mann dort auf der Pritsche lag und einer der Sanitäter sich über ihn beugte. Als der Krankenwagen abfuhr, hatte es angefangen zu regnen. Sommerniesel, lauwarme Tröpfchen, die sich mit den Tränen auf seinem Kindergesicht mischten.

Von jetzt auf gleich keine Herztöne mehr!

»Winnie, was ist los?«

»Nichts … nichts. Geht schon, Hans.« Auf Althuus' Stirn Blutspritzer und Schweiß. Eine hellrote Spur, die jeden Moment sein linkes Auge erreichen würde.

»Aber ich hör nichts mehr!«

Althuus gab keine Antwort.

»Winnie!«

»Nur eine Elektrode, ich komme schlecht dran von hier aus. Mach weiter, Hans, kümmer dich nicht darum, mach weiter!«

»Brauchst du mir nicht zu sagen, ich weiß selber, was ich zu tun habe!« Kaum war es raus, hätte er sich am liebsten bei Althuus entschuldigt. Das war nicht sein Ton. Nicht genug damit, dass er die Kontrolle über seine Hände verlor, jetzt auch noch über das, was er von sich gab. Als ob Winnie was dafürkonnte.

»Winnie, ich muss mal kurz abtreten.«

Für einen Moment sah Althuus ihn an, als zweifelte er an seinem Verstand.

»Du kannst doch jetzt nicht –«

»Doch. Es geht nicht mehr.«

»Mensch Hans, mach keinen Scheiß.«

Doch Hans war schon abgetreten, hatte Handschuhe und Mundschutz heruntergerissen wie einer, der Fesseln und Knebel von sich warf. Bestimmt würde Althuus versuchen, ihn aufzuhalten. Tat er nicht. Stand nur da und legte wie in Zeitlupe seinen großen Kopf von der einen auf die andere Seite, als suchte er nach dem passenden Blickwinkel für etwas noch nie Gesehenes.

Die Automatiktür zum OP öffnete sich. Ohne Mundschutz und Haube, dafür aber mit gewohnt breitem Grinsen stolzierte Professor Grothehoeven herein. Ach du Scheiße, das durfte nicht wahr sein! Wer um Himmels Willen hatte denn den gerufen? Der Chef war der Allerletzte, den er jetzt hier gebrauchen konnte.

»Na, Begemann, was haben wir denn diesmal wieder angerichtet?« Grothehoeven ließ seinen Blick genüsslich durch den OP schweifen. »So!«, er patschte in die Hände, baute sich vor Imkes Instrumententisch auf. Imke? Renate, wo war Schwester Renate? Imke, jung, groß, schlank, blond, wie aus dem Urlaubin-Schweden-Prospekt, war erst wenige Monate im Haus. Sie zögerte einen Moment, hielt Grothehoeven einen OP-Kittel hin. Dabei war doch offensichtlich, dass der nicht gewaschen war, nicht ein einziger Spritzer auf dem Hellgrün seiner OP-Kleidung. Wäre Renate jetzt hier gewesen, hätte es das nicht gegeben, aber so? Die Jüngeren waren gut geübt darin, wegzusehen, wenn es verlangt wurde. Erst recht bei Grothehoeven. Professor Grothehoeven, wie er jeden korrigierte, der das Entscheidende vergaß. »Grothehoeven heißt mein Bruder.«

Als hätte Imke ihm ein unschickliches Angebot unterbreitet, schloss Grothehoeven huldvoll die Augen. Imke schien nicht gleich zu verstehen. Grothehoeven schnalzte mit der Zunge. Wie sie nur dazu kam, ihm einen OP-Kittel anzureichen, so als wäre er einer wie alle. ER, der Unvergleichliche. Grothehoeven der Große, der Größte, der Allergrößte unter den wahrhaft Großen, GH, God Himself. Denn der Herr hatte Einsehen gezeigt mit diesem Krankenhaus, das doch noch vor Kurzem dem Ruin in jeder Hinsicht näher gestanden hatte als allem anderen. Daher hatte er sich besonnen, sein Abbild zu entsenden, um diese undankbare kleine Klinik zu erretten.

Mit flapsiger Lässigkeit damelte GH durch den OP. Was hatte er vor? Man konnte ihm vieles vorwerfen, aber nicht, dass er unbedacht oder zufällig handelte. In seinen riesigen roten Plastiktretern tapste er um den OP-Tisch wie ein Clown auf einer Beerdigung. Was auch immer er beabsichtigte, er war nicht gekommen, um zu operieren. Imke machte einen Schritt zurück, als GH zu ihr an den Instrumententisch tänzelte.

»Hör mal, Begemännchen, Chirurgie ist schon ein bisschen mehr als Warzen und eingewachsene Zehennägel rausschneiden. Ich meine, nur für den Fall, dass du das immer noch nicht begriffen hast.« GH ließ ab von Imke, drehte sich mit gespielter Langsamkeit herum. Clown oder Monster, bei GH wusste man nie, was gerade dran war. Netter Onkel oder einer, der über Leichen geht. Er beherrschte die gesamte Klaviatur aus dem Effef. Nicht vorhersehbar, wann er zum Schlag ausholte.

Offensichtlich mit der unzureichenden Wirkung seiner Worte nicht zufrieden, ließ Grothehoeven sich auf einen OP-Hocker sinken, begann sich darauf zu drehen wie ein spielendes Kind. Immer wieder zwischen OP-Kasack und -Hose der Einblick in eine vom breiten Oberrand einer BOSS-Boxer-Short nur unzureichend bedeckte Tiefe.

Erneut öffnete sich die OP-Tür. Alles klar! Scholler trat ein, GHs drei rechte Hände, wie man ihn im Haus nannte. Ohne ein Wort. Gerd Scholler, der Mann fürs Aussichtslose, Retter der Rettungslosen. Scholler, der Joker, der letzte Trumpf in schon längst verlorenen Spielen. Er ging rüber zu Imke, eine knappe Handbewegung.

»Aber das ist der XXLer für den Chef …«

Schollers Blick: wie eine Harpune. Mit einem scharfen Ruck ließ er den gefalteten OP-Mantel auseinanderfallen, stieß die Arme hinein. Wie auf Pfiff war der Saal-Springer zur Stelle, schloss ihm den Kittel um die kantigen Hüften. Schollers Räuspern, weil das Schleifebinden ihm zu lange dauerte. Seine Kinnbewegung zu Imke.

»Ich habe nur die 8er-Handschuhe … Ich dachte, der Herr Professor …« Dabei wusste doch jeder, Scholler könnte selbst mit Fäustlingen operieren, wenn es drauf ankam.

Und es kam drauf an. Genau deshalb hatte GH ihn ja mitgebracht. Scholler sollte es richten. Solange Scholler da war, konnte GH den Sorglosen mimen. Scholler, sein OP-Roboter, des Königs treuester und wertvollster Vasall. Wahrscheinlich hielt GH ihn bei schmaler Kost im Kellergewölbe seiner Chefarzt-Villa, um ihn rauszulassen, wenn es wieder einmal lichterloh brannte. Jedenfalls brauchte Herrgott Grothehoeven nur mit dem Finger zu schnippen und Scholler war bereit. Vierundzwanzig Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Scholler hatte kein Privatleben, zumindest nie etwas darüber verlauten lassen. Keine Frauen, keine Kinder, keine Familie, keine Hobbys. Scholler war Operateur. Und sonst gar nichts. Grothehoevens Leibstandarte. Einer wie auf den Heldenfotos aus großer Zeit: Habichtgesicht, drahtig bis in die Haarwurzeln, hundert Prozent entschlossen, unbegrenzt belastbar, immer auf Abruf. Für jeden Job, sich für nichts zu schade. Scholler war nicht gut in dem, was er machte, er war verdammt gut. Was Scholler nicht hinbekam, musste man wegschicken, keiner außer ihm, der da noch was retten konnte. Scholler hatte sich selber einmal als den deutschlandweit einzigen Inhaber des inoffiziellen Lehrstuhls für Perspektivlose Revisionschirurgie bezeichnet. Und dabei sogar kurz gelächelt. Scholler, der seine eigene Art hatte, mit der Welt zu kommunizieren. Mimik, Sprache, Gefühle, das alles gehörte nicht zu seinem Repertoire. Scholler trat mit der Welt in Beziehung über seine Hände. Kam er einem Menschen nahe, dann nur, um ihn zu operieren. Unerschrocken und mit übermenschlicher Beharrlichkeit arbeitete er sich durch jeden noch so verwachsenen Bauch. Ohne ein Wort. Stunde um Stunde. Wenn es sein musste, eine ganze Nacht. Bis er da war, wo er hingewollt hatte. Scholler war kein Akademiker, schon gar kein Lehrer, der jungen Kollegen was erklärte. Er sprach nur dann, wenn es unausweichlich war. Nach und nach hatten sich alle daran gewöhnt. Eine unmerkliche Bewegung der Hand, des Kopfes, ein Seitenblick, ein kurzes Lufteinziehen, alle kannten seine stummen Befehle. Widerspruch, Opposition kam in seiner Welt nicht vor. Scholler tat, was ihm befohlen wurde, und erwartete dasselbe von jedem anderen. Scholler, der Chirurgie-Samurai. Sein Credo: Der Tod ist mein Feind. Ich hasse es, zu verlieren gegen ihn.

Scholler ging an den OP-Tisch, ließ sich von Imke die Instrumente reichen und fing an. GH drängte sich von hinten heran, spähte in den Situs, die Hände auf Schollers Schultern. Herr und Knecht.

»Na, das kriegen wir doch wieder hin, Scholli, was?« Seine speckige Pranke knetete Schollers Hals. Unfassbar, mit welchem Gleichmut Scholler sich das alles gefallen ließ. Dabei wusste er doch nur allzu genau, wer hier von wem abhängig war. Oder etwa nicht? In dem Moment, wo er die Klinik verlassen würde, wäre GH geliefert, definitiv. Den Ruf, den GH völlig zu Unrecht genoss, verdankte er Scholler, seinem Ghost-Operator. Ohne Scholler lief außer dem üblichen Routinekram überhaupt nichts. GH, die blasierte Qualle, und Scholler, die nimmermüde Ameise. Was es wohl war, das Scholler bei GH hielt? Eine gemeinsame Leiche? Mehrere? Welches Schicksal hatte ihn in diese Form der Leibeigenschaft getrieben? Oder konnte er einfach nicht anders, dieser mundlose Scholler? Konnte er nur existieren im Schatten dieses pathologischen Großkotzes? War es das?

GH, fast einen Kopf größer als Scholler, sah gelangweilt in den offenen Bauch.

»Ich denke, du brauchst mich hier nicht mehr, Scholli, was?«

Scholler brummte irgendwas, machte seinen Rücken wieder gerade.

»Ich hab schließlich noch mehr als genug Arbeit, die auf mich wartet. Allein schon der Eröffnungsvortrag für die Hauptstadt-Tagung der Deutschen Gesellschaft für Viszeralchirurgie jetzt am Wochenende. Aber immerhin haben die in Berlin nun auch endlich gemerkt, wer hierzulande richtige Chirurgie macht. Du siehst, Scholli, Qualität setzt sich durch. Es war immer schon gut, an sich einen gehobenen Anspruch zu haben. Also, dann noch gutes Gelingen.« Ein letzter Klaps, während Scholler gerade eine Naht auf den Riss in der unteren Hohlvene setzte. »Oder wünschen Sie vielleicht, dass ich noch ein wenig bei Ihnen bleibe, Schwester Imke?« Imke gab keine Antwort.

Wie war die OP weitergegangen? Hans wusste es nicht. Kurz nachdem GH verschwunden war, hatte auch er den OP-Saal verlassen. Hatte sich eingeschlossen auf der Toilette, wie lange, wusste er nicht. Er hatte auf dem Klosettdeckel gesessen und auf die abblätternde Wandfarbe über dem kleinen Waschbecken gestiert. Die beiden Wandspender – links Seife, rechts Händedesinfektion –, dazwischen der kleine Wasserkrahn, ein merkwürdiges Stillleben, fast ein Gesicht. Sein Rücken fühlte sich steif an wie ein Brett, der Nacken ein schmerzender Klumpen. Als er sich nach hinten sinken ließ, begann die Wasserspülung zu plätschern. Er schloss die Augen.

Die Klinke wurde heruntergedrückt, Hans schrak hoch. Vor der Tür schimpfte jemand. Als er nicht mehr zu hören war, nahm Hans all seine Kräfte zusammen und machte sich auf den Weg zur Intensivstation. Wie jedes Mal, wenn ein von ihm operierter Patient danach dort hingekommen war. Nur, diesmal war nicht wie immer. Schon das Geräusch, mit dem sich die Tür vor ihm öffnete, so ganz anders. Ein harter, metallischer Ton, dann ein Zischeln wie hinter vorgehaltener Hand. War es nicht besser umzukehren? Er hatte hier nichts zu suchen, es war Schollers Patientin, die auf der Intensiv lag. Er ging trotzdem hin. Vielleicht nur deshalb, weil ihn niemand daran hinderte. Keine schwarzen Security-Leute, die chirurgischen Versagern den Zutritt verweigerten und ihn fortzerrten. Dennoch, die Blicke von Miriam und Inga schon schlimm genug. Selbst Rosemarie ging wortlos mit gesenktem Kopf an ihm vorbei. Kein übliches Hallo, kein kleiner Scherz, nichts von alledem.

Er schaffte es bis zur Zentrale der Intensivstation, ließ sich dort auf einen der Drehstühle hinter den vier übergroßen Bildschirmen sinken. Für kurze Zeit zumindest war er hier unbeobachtet. In Sicherheit wie in einem Schützengraben. So lange, bis beim nächsten Alarm eine der Schwestern herkäme, um nachzusehen. Oder auch nicht. Manches Gebimmel blieb minutenlang unbeachtet. Oder jemand drückte die Alarme einfach weg, ohne sich weiter um die Ursache zu scheren. Das meiste waren ja sowieso sinnlose Fehlmeldungen; sich um jede einzelne davon zu kümmern, da hätte man viel zu tun. Dienst auf Intensiv, das bedeutete akustischer Overkill, Minute für Minute, zwölf Stunden am Stück. Ein ununterbrochen schwirrender Wirrwarr aus Piepsen, Pfeifen, Tröten, Schrebbeln und Läuten. Dazu noch die Klingeltöne der Mobiltelefone und die Schelle der Besucherschleuse. Und für die Rundum-Versorgung an jedem Bett gerade mal 0,4 Schwestern laut errechnetem Stellenplan.

Die Polytrauma-Patientin, wie war eigentlich ihr Name? Nein, er hatte ihn nicht vergessen, sie war die ganze Zeit über namenlos geblieben. »Polytrauma, weiblich, ca. 11 Uhr.« Die Frau, die Scholler gerettet hatte. Obwohl sie schon den Schritt über den Abgrund hinaus gemacht hatte.

Hans sah auf die farbigen Spuren, die ununterbrochen über die Monitore liefen. Auf jedem der Bildschirme die sogenannten Vital-Daten von vier Menschen, ein Monitor-Quadrant für ein Menschenleben. Vier mal vier Schicksale, vier mal vier Tragödien, sechzehn mal Leben auf der Kippe. Während Hans die Namen und Geburtsdaten überflog, kam Althuus aus der Tür gegenüber, noch gebeugter als sonst; Althuus, der sich sicherheitshalber unter jedem Türrahmen bückte. Er hielt sich einen Laborzettel dicht vor die müden Augen hinter den runden Brillengläsern, als wäre er gerade dabei, im flackernden Halblicht einer Öllampe eine Keilschrift zu entziffern. Althuus,