7,99 €

Mehr erfahren.

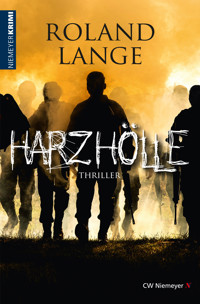

- Herausgeber: CW Niemeyer

- Kategorie: Krimi

- Serie: Harz-Krimis

- Sprache: Deutsch

DER TOD KOMMT AUF LEISEN PFOTEN Was war das für eine Bestie? Das fragt sich Daniel Kranz, der nachts einem riesigen Wolf gegenübersteht. In letzter Sekunde entkommt er der Kreatur. War es Einbildung? Nein, die Risswunde an seiner Wade ist echt! Für Schafzüchter Thiele steht fest: Es sind Wölfe, die durch den Harz streifen und seine Tiere töten. Er macht die Wolfsexpertin Maria Hübner dafür verantwortlich. Privatdetektiv Stefan Blume steht Maria zur Seite. Dabei stößt er auf Spuren von Hunden, die zu Killern abgerichtet werden. Wenig später entdeckt jemand die Leiche einer Frau. Sie wurde von Raubtieren zerfleischt. Waren es Wölfe ... oder Hunde? Als Blume die Zusammenhänge erkennt, gerät nicht nur er in tödliche Gefahr. Und wer ist der Fremde, der in einem Ferienhaus am Ponytale Saloon wohnt? Hat Blumes ehemaliger Waffenbruder den Mann auf ihn angesetzt, um ihn zu liquidieren?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Sammlungen

Ähnliche

Geschichten erzählt man nicht. Geschichten erlebt man. (Chakuza)

Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Die Figuren dieses Romans sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt und wären rein zufällig.

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über www.dnb.de© 2021 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.comEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8409-2

Roland LangeHarzhunde

Die BestieDu spürst ihn im Nackenden Atem, den Blick …Und war das ein Knacken?Es gibt kein Zurück!Du kauerst im Nebel,am Ufer der Seen,hörst Zähne wie Säbel,doch niemand dein Fleh’n.Fast fühlst du die Krallenim Fleisch deiner Haut,doch Schreie verhallenso ganz ohne Laut.Jäh ist die Erkenntnisim spiegelnden Nass,die Bestie, die zubiss,sie tötet aus Spaß.Sag denen, die bald um dich trauern und weinennicht Wolf oder Hund waren der Grund.Dich mordete mit gierigem Schlundein grässliches Ungeheuer auf zwei Beinen.Nané Lénard

1. Kapitel

Die Nacht hatte etwas Bedrohliches.

Nie zuvor war er sich dessen so bewusst gewesen wie in diesem Moment. Fliehende Schatten im Wechselspiel zwischen Finsternis und fahler Helligkeit, wenn der Mond für einen kurzen Augenblick durch die Wolkendecke brach. Mysteriöse Geräusche – Zischen, Jammern, Krächzen und Ächzen. Dazwischen immer wieder das Knistern und Knacken in seinem Rücken, nah und kurz darauf weit entfernt. Tiere? Oder waren es die Dämonen der Finsternis? Seine Dämonen?

Fast vier Stunden hockte Daniel Kranz schon hier oben auf dem Hochsitz. Angespannt lauschend und in die Dunkelheit starrend, nachdem das letzte Büchsenlicht der hereinbrechenden Nacht gewichen war. Das Gewehr griffbereit an die Bretterwand des kleinen Verschlags gelehnt. Hinter ihm der Wald, vor ihm die sanften Geländewellen mit den abgeernteten Getreidefeldern und dem breiten Wiesenstreifen dazwischen. Verschwimmende Konturen. Schemenhaft. Nur zu erahnen.

Es war nach der bestandenen Jägerprüfung seine erste Nacht allein auf dem Hochsitz. Allein in einem Revier, das er noch gar nicht richtig kannte. Er hatte es dank der erfolgreichen Intervention seines Schwiegervaters von der Jagdgenossenschaft gepachtet – pachten müssen. Als eine Art Hochzeitsgeschenk an ihn war es gedacht gewesen. Julia, seine Frau, hatte hingegen von ihrem Vater die Leitung des Familienbetriebs übertragen bekommen. Wüstefeld-Baustoffe – führend in der Region. Ebenfalls ein Geschenk. Sie war studierte Betriebswirtin und schien deshalb für Herbert Wüstefeld ausreichend qualifiziert. Es sei Zeit, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen und die Verantwortung an die Jugend abzutreten, hatte er generös verkündet. Allerdings machte der Alte nichts ohne Hintergedanken. Bei ihm gab es nicht mal das Schwarze unter dem Fingernagel umsonst. Von seinem Schwiegersohn Daniel, dem Architekten, erwartete er, dass der dem Familienbetrieb den Weg ebnete, wenn es um die Materiallieferung für zukünftige Bauprojekte ging. Außerdem wollte er regelmäßig mit frischem Wildbret versorgt werden. Diesen speziellen Wunsch hatte der Alte im Verlauf seiner Ansprache auf der Hochzeitsfeier laut lachend geäußert. Ein Spaß auf Kosten seines Schwiegersohnes, so hatten es die Gäste verstanden. Aber wer ihn nur ein bisschen kannte, der wusste, dass es ihm ernst damit gewesen war.

Daniel Kranz hatte nie Jäger werden und auch keine Jagd pachten wollen, um Viecher abzuknallen. Nicht, dass ihm die Tiere leidtaten. Er machte sich einfach nichts daraus. Aber ohne Jägerprüfung keine Heirat. Das war ein Teil des Arrangements gewesen.

Heute hatte der Alte ein Reh auf seine Wunschliste gesetzt. Es stand für ihn außer Frage, dass sein Schwiegersohn die Pirsch erfolgreich beendete und ihm die gewünschte Beute mit nach Hause brachte. Dabei interessierte es ihn nicht die Bohne, dass das Jagen in der Dunkelheit ebenso verboten war wie der Einsatz von Nachtsichtzielfernrohren. Auf solche idiotischen Regeln pfiff er. Und das hatte er Daniel deutlich zu verstehen gegeben. Er erwartete von ihm, dass er es mit den Jagdgesetzen gegebenenfalls auch nicht zu genau nahm.

In den zurückliegenden Stunden hatte sich Daniel nur ein einziges Tier gezeigt. Bei gerade noch genügend Licht. Als er es hatte aufs Korn nehmen wollen, musste es von ihm Wind bekommen haben und war so schnell verschwunden, wie es vor seiner Büchse aufgetaucht war. Seitdem – nichts!

Eine halbe Stunde noch, höchstens, beschloss Daniel. Dann würde er den Heimweg antreten. Ohne Reh, falls nicht ein Wunder geschah. Schon jetzt spürte er den abfälligen Blick seines Schwiegervaters auf dem Gesicht brennen, und er vernahm dessen spöttische Worte. Sicher bereute der Alte längst, in die Hochzeit seiner Tochter mit ihm, dem Versager, eingewilligt zu haben.

Er gähnte. Es war nicht leicht, die Augen offen zu halten, wenn man hier oben auf dem Hochsitz keine Gesellschaft hatte. Daran änderten auch der schwarze Kaffee aus der Thermoskanne und der gelegentliche Schluck aus dem Flachmann nichts. Ohne Jagdpartner und ohne ein paar geflüsterte Worte hin und wieder ließ seine Konzentration rapide nach, und er glitt von einer Minute zur anderen tiefer in eine nächtliche Scheinwelt hinein. Es fiel ihm zunehmend schwerer, Realität und Einbildung auseinanderzuhalten.

Ein Rascheln holte ihn aus seinem Dämmerzustand. Er kniff die Augen zusammen, starrte hin zu dem Ackerstreifen, der nur wenige Meter rechts von ihm an einer Wand wild wuchernder Gräser und dem dahinter aufragenden Wald endete. Irgendetwas glaubte er dort zu erkennen. Doch noch ein Reh? Oder zwei? Er war sich nicht sicher. Hastig riss er das Gewehr an die Wange, schwenkte es, suchte das Gelände ab. Nichts. Er starrte durch das Zielfernrohr, versuchte, es schärfer zu stellen. Es gelang ihm nicht, die dichte Vegetation zu durchdringen. Nur flirrende, leicht verschwommene Baumkonturen.

Er setzte das Gewehr wieder ab. Damit war seine letzte Chance auf eine erfolgreiche Jagd vermutlich dahin. Ernüchtert sackte er in sich zusammen, starrte über den Rand der hölzernen Brüstung. Seine Sinne verloren sich allmählich wieder in dem diffusen Universum zwischen Wachen und Schlaf, als er durch Rufe hochgeschreckt wurde. Sekunden danach fielen Schüsse. Er richtete sich ruckartig auf, seine Haltung versteifte sich. Irritiert lauschte er ins Dunkel. Hatte da jemand geschrien und geschossen? Weiter oben im Wald? Oder hatte er sich nur für einen Moment in einem kurzen, aber intensiven Traum verloren?

Angespannt versuchte er, weitere Geräusche aufzufangen. Eine Weile blieb alles ruhig. Doch dann ein Knacken in unmittelbarer Nähe. Das Brechen dünner, morscher Äste. Und ... ein schwaches Hecheln. Er schüttelte energisch seinen Kopf, um die Benommenheit loszuwerden, die sich wieder einzuschleichen begann. Was trieb sich da unten herum? Ein Tier auf der Flucht? Aber was für ein Tier? Wie versteinert saß er auf seiner Bank, unterdrückte minutenlang jede Bewegung, traute sich nicht einmal, durchzuatmen.

Zögernd löste sich seine Anspannung wieder. Er blickte auf seine Armbanduhr. Es reichte. Er hatte genug. Nicht eine Sekunde länger würde er hier hocken bleiben und sich die Nacht um die Ohren schlagen. Sein Jagdglück konnte er ohnehin vergessen. Angefressen kramte er seine Sachen zusammen und verließ den Hochsitz.

Es war nur ein verhältnismäßig kurzes Wegstück bis hin zu seinem Mercedes-Geländewagen, aber das führte über einen schmalen, welligen und mit tückisch aus dem Boden ragenden Baumwurzeln übersäten Trampelpfad. Jeden Schritt musste er mit Bedacht setzen. Entsprechend langsam kam er voran. Er hatte den Wagen am Ende des Schotterweges abgestellt, dort, wo er sich zu einem von sperrigem, dornenübersätem Gestrüpp umgebenen kleinen Platz weitete. Einem ehemaligen Holz-Verladeplatz. Aber Holz wurde von diesem Ort schon lange nicht mehr abtransportiert. Dementsprechend hatte der Weg, der aus dem Dorf hier herauf führte, zumindest auf dem letzten Kilometer durch den Wald keine Bedeutung mehr. Er wurde nur notdürftig instand gehalten – von Leuten, die nichts Besseres zu tun hatten, als auf Hochsitzen zu hocken und Löcher ins Dunkel zu starren.

Daniel sah den Mercedes im bleichen Mondlicht durch das Astwerk schimmern. Etwa zwanzig, dreißig Meter voraus. Gleich konnte er seine Utensilien verstauen, sich in die weichen Lederpolster des Fahrersitzes fallen lassen und den Heimweg antreten. Scheiß auf sein Jagdpech, scheiß auf die spöttischen Kommentare seines Schwiegervaters und die enttäuschten Blicke seiner Frau – Hauptsache, er kam endlich ins Bett!

Das drohende Knurren in seinem Rücken ließ ihn zusammenfahren und zur Salzsäule erstarren. Zwei, drei Sekunden verharrte er so, dann drehte er sich um. Langsam, wie in Zeitlupe. Instinktiv wusste er, dass er keine schnellen Bewegungen machen durfte. Das Knurren war nur allzu real, keine Ausgeburt seiner Fantasie. Und ebenso bewusst war ihm, dass mit dem Wesen, von dem das bedrohliche Geräusch ausging, nicht zu spaßen war.

Dann sah er sie vor sich, die Kreatur. Zwanzig Meter entfernt, vielleicht etwas mehr, stand das Biest ein Stück oberhalb am Hang zwischen den Bäumen. Kaum möglich, das richtig einzuschätzen. Das Tier erschien ihm riesig, und er wusste nicht, ob das trübe Zwielicht seiner Wahrnehmung einen Streich spielte oder ob es tatsächlich diese übernatürliche Größe hatte. War es ein Hund? Ein Wolf? Eine abartige Kreuzung aus beidem? Was immer dort in Angriffsposition lauerte; mit seinen gesträubten Nackenhaaren, den hochgezogenen Lefzen und den im blassen Licht schimmernden Reißzähnen gierte es nach seinem Blut.

Daniel spürte die Kälte, die durch seinen Körper strömte, und gleichzeitig den Angstschweiß, der ihm auf die Stirn trat. Er versuchte, die aufsteigende Panik zu unterdrücken und klar zu denken. Er wusste den Mercedes hinter sich, nur wenige schnelle Schritte entfernt. Den Autoschlüssel mit der Funkfernbedienung trug er in seiner Hosentasche. Er hatte nur diese eine, lächerlich kleine Chance.

Seine Muskeln spannten sich. Er bewegte seine Hand zur Tasche, ließ sie Zentimeter für Zentimeter hineingleiten. Unendlich langsam tasteten sich seine Finger voran. Die Kreatur schien zu ahnen, was er plante. Sie roch seine Angst, leises drohendes Grollen deutete auf die unmittelbar bevorstehende Attacke hin. Der Schlüssel! Endlich berührte er ihn, bekam ihn zu fassen. Er fand den Funktaster, drückte ihn. In derselben Sekunde, als ein doppeltes kurzes Zwitschern das Öffnen der Autotür signalisierte, flog er herum und sprintete los. Das Biest hing ihm an den Fersen. Er sah es nicht mehr, aber er wusste, dass es da war – und schnell näher kam!

Seine letzten Kräfte mobilisierend, hechtete er der Autotür entgegen, riss sie auf, warf seine Büchse und den Rucksack hinein, griff zum Lenkrad, wollte sich auf den Autositz schwingen ... Ein stechender Schmerz in der Wade ließ ihn aufschreien. Das Monster hing knurrend an seinem Bein. Er brüllte wie ein Berserker, versuchte der Kreatur zappelnd und um sich tretend zu entkommen. Gleichzeitig zog er mit einem energischen Ruck an der Fahrertür, legte alle Kraft in die Bewegung. Der Türrahmen traf die Bestie offensichtlich schmerzhaft, denn für eine Sekunde ließ sie von ihm ab. Diesen Moment nutzte er, um sein Bein ins Wageninnere zu ziehen und die Tür vollends zuzuschlagen.

Wahnsinnig vor Wut sprang die Kreatur an der Karosserie hoch, kratzend und geifernd, das aufgerissene Maul nur Zentimeter von seinem Gesicht entfernt. Aber er war in Sicherheit, die Seitenscheibe zwischen sich und den mörderischen Zähnen. Mit zitternden Fingern ließ er den Motor an, legte ein gewagtes Wendemanöver hin, das ihm dank des Allradantriebs auf Anhieb glückte. Mit durchdrehenden Reifen raste er schlingernd den Weg zurück. Raus aus dem Wald. Weg von dieser teuflischen Bestie, die dem Wagen hinterherhetzte. Zumindest glaubte er sie hinter sich. Als er einen hastigen Blick in den Rückspiegel wagte, war da nichts mehr. Das Vieh war wie vom Erdboden verschluckt.

Auf halber Strecke hinunter ins Dorf legte sich Daniels panische Angst. Sein Verstand übernahm wieder die Kontrolle nach der kopflosen Flucht. Er nahm den Fuß vom Gas, der Wagen wurde langsamer. Dann steuerte er den Mercedes an den Wegrand und hielt an. Die Hände um das Lenkrad gekrampft, atmete er einige Male tief durch, bis sich sein rasender Herzschlag etwas beruhigt hatte. Der Schmerz in seiner Wade kehrte zurück. In den vergangenen Minuten hatte das überschießende Adrenalin jeden Gedanken an sein verletztes Bein verhindert. Er schaltete die Innenraumbeleuchtung ein, blickte nach unten in den Fußraum. Das linke Hosenbein war zerfetzt, und aus seiner Wade blutete es heftig. Auf der Fußmatte hatte sich eine dunkelrote Lache um seine verdreckten Schuhe herum gebildet. Eine einzige schmierige Sauerei! Angewidert starrte er auf die blutgetränkten Stofffetzen und die Wunde, deren Ausmaße er in dem feucht-klebrigen Chaos nur erahnen konnte. Dem Schmerz nach zu urteilen, hatte ihm das Vieh ein gewaltiges Stück Muskelfleisch vom Knochen gerissen. So konnte er nicht weiterfahren. Er würde verbluten, ehe er zu Hause angekommen war!

Daniel öffnete die Fahrertür und ließ sich nach draußen gleiten. Als er mit dem Fuß seines verletzten Beines auf der Erde aufkam, trieb ihm der Schmerz Tränen in die Augen. Er biss die Zähne zusammen und humpelte um den Wagen herum. Der Verbandskasten verbarg sich seitlich hinter der Heckklappe. Mit zittrigen Fingern öffnete er den Deckel des Kastens und riss die Verpackung eines Verbandstuches auf. Mit dem Tuch tupfte er vorsichtig die Haut entlang der Wunde sauber. Ihm blieben nur wenige Augenblicke, um zu erkennen, dass ihm das Biest eine tiefe Fleischwunde beigebracht hatte. Ein Riss, der genäht werden musste, wie es aussah. Umständlich fummelte er eine Kompresse und eine Binde aus ihren Verpackungen. Ohne nachzulassen, rann das Blut an seinem Bein herunter. Nach zwei Fehlversuchen schaffte er es, sich einen provisorischen Verband anzulegen, der seinen Zweck erfüllte. Die Blutung war für den Augenblick gestillt. Mit etwas Glück würde er zu Hause ankommen, ehe die Kompresse völlig durchtränkt war. Dort würde er Julia bitten müssen, ihn in die Notaufnahme des Krankenhauses zu fahren. Allein schaffte er das nicht mehr.

Mit zusammengebissenen Zähnen fuhr er weiter, versuchte, so gut es ging, die Schmerzen zu verdrängen und an etwas anderes zu denken. Etwa daran, wie er Julia und seinem Schwiegervater die Verletzung erklären sollte. Ihnen von dem Angriff erzählen? Wo er nicht einmal wusste, was genau für ein Tier das gewesen war, das ihn attackiert hatte? Ein blutrünstiges Monster beschreiben, das es in seinem Wald gar nicht geben durfte? Was, wenn die zerrissene Hose und die Wunde an seiner Wade eine andere Ursache hatten? Wenn die zähnefletschende Bestie dort auf dem kleinen Hügel nur Einbildung gewesen war? Der nächtliche Wald bot den besten Nährboden für Ausgeburten der Fantasie. Der Riss an seiner Wade – im Grunde genommen war es doch nicht mehr als eine etwas größere Schramme und keine klaffende Risswunde. In der Dunkelheit, und wenn man dazu noch Angst hatte, nahmen alle Dinge Ausmaße an, die bei Licht besehen auf Zwergengröße schrumpften. Genauso gut konnte er sich bei seiner panischen Flucht im dornigen Gestrüpp verfangen haben. Ein spitzer Ast, der sich in seine Wade gebohrt hatte ... Er wusste nicht, was er denken sollte. Nur eins war ihm schon jetzt klar: Was immer er seinem Schwiegervater für eine Geschichte auftischte, er würde bei dem Patriarchen weiteren Kredit verspielen. Und Julia? Die würde sich in Grund und Boden für ihn schämen.

Eine morsche Sprosse am Hochsitz! Das wäre doch eine einleuchtende Erklärung! Die Sprosse war beim Abstieg vom Hochsitz gebrochen. Er hatte sich nicht halten können, war hinuntergerauscht. Ein rostiger Nagel war ihm zum Verhängnis geworden, hatte seine Hose zerrissen und ihm die Wunde beigebracht. Wenn der Alte das hörte, musste er doch froh sein, dass nicht Schlimmeres passiert war, und Erbarmen mit ihm haben! Trotz des entgangenen Rehbratens.

2. Kapitel

Stefan Blume hielt sich in der kleinen Baracke auf, die hinter dem Ponytale Saloon an das Hauptgebäude grenzte. Dort hatte er sein Reich: zwei Büroräume, in denen er arbeitete, seit er damals in Hannover sein Haus mit dem Elektro-Ramschladen verkauft und alle Zelte hinter sich abgebrochen hatte. Katjas Angebot, bei ihr unterzukriechen und gemeinsam mit ihr den Saloon zu betreiben, war verlockend und gleichzeitig seine Rettung gewesen. Seine Bedingung, fernab der Kundschaft im Verborgenen zu arbeiten, hatte Katja nur zu gern akzeptiert und die ungeliebte Verwaltungsarbeit auf ihn abgeschoben. Was er darüber hinaus in der Baracke trieb, wollte sie gar nicht so genau wissen.

Im hinteren der beiden Zimmer, dem offiziell als Abstellraum deklarierten, kauerte Blume vor seinem Computer und betrachtete die Fotos, die er geschossen hatte. Eins nach dem anderen sicherte er sie in einem Ordner. Dann schloss er das Bildbearbeitungsprogramm und schob einen USB-Stick in die dafür vorgesehene Buchse. Er startete den Kopiervorgang. Mit einem leisen Pfeifton blies er die Luft aus, starrte auf den Balken, der den Fortschritt des Vorgangs signalisierte. Heute konnte er seinem Klienten endlich die Ergebnisse seiner Recherche präsentieren. Der Mann war nach seiner Geschäftsreise wieder zu Hause und hatte ihn um ein Treffen gebeten.

Als die Übertragung beendet war, zog Blume den Stick heraus und schaltete den Computer ab. Sein Auftraggeber würde zufrieden sein – mit ihm und seiner Arbeit. Nicht mit dem Ergebnis der Observation. Die bestätigte eindeutig den lang gehegten Verdacht des Mannes: Seine Ehefrau ging fremd.

Blume hatte zuletzt noch einmal rund zwei Stunden auf seinem Beobachtungsposten verbracht und fotografiert. Eine lückenlose Dokumentation des Liebesspiels. Die Frau und ihr Liebhaber hatten sich nicht die Mühe gemacht, die Fenster der Hütte abzudunkeln. Sie mussten sich in der Abgeschiedenheit des Waldes vollkommen sicher gefühlt haben. Blume hatte die Überwachung vorzeitig abgebrochen, ohne zu wissen, wie die Nacht der beiden Liebenden zu Ende gegangen war. Er hatte die Beweise, die er brauchte, alles andere konnte ihm egal sein.

Ohnehin interessierte es Blume nicht, wie es die Leute mit der Treue hielten. Er war kein Moralapostel. Wenn es zahlungskräftige Auftraggeber oder Auftraggeberinnen gab, die ihren jeweiligen Ehepartner des Seitensprungs überführen wollten, dann half er ihnen eben. Erledigte distanziert und emotionslos seinen Job. Immer wieder mal tauchten solche und Kunden mit anderen Observierungswünschen bei ihm auf. Sie gaben sich nicht die Klinke in die Hand, was einerseits an seinen Stundensätzen lag, die sich nur wenige leisten konnten oder wollten. Andererseits blieb sein Auftragsaufkommen auch deshalb gering, weil er als Privatermittler einzig einem handverlesenen, vertrauenswürdigen Publikum die Tür öffnete. Seine Adresse wurde, wenn überhaupt, nur mit seiner Zustimmung und hinter vorgehaltener Hand weitergegeben. In keinem Verzeichnis, ob gedruckt oder digital, fand man einen Hinweis auf seine kleine Nebenerwerbsdetektei. Für die Behörden war er ein relativ unbeschriebenes Blatt, ein Mann, der als Büroangestellter für Katja Ortlepp und ihren Ponytale Saloon arbeitete, mit Sozialversicherungsnummer, Kranken- und Arbeitslosenversicherung. Auf das Gehalt, das er monatlich von ihr überwiesen bekam, zahlte er Steuern und Beiträge. So, wie es sich gehörte.

Das Geld aus seinen Schnüfflertätigkeiten blieb im Verborgenen, tauchte nirgends als Transaktion in digitaler oder Papierform auf. Nur er selbst, Katja und seine jeweiligen Klienten wussten davon. Blume genoss dieses lukrative Zubrot. Die größere Befriedigung verschaffte ihm aber die gelegentliche Abwechslung von seiner stupiden Büroarbeit. Der Außendienst, wie er das Beschatten verharmlosend nannte.

Alles in allem achtete er darauf, dass er in der Öffentlichkeit, so gut es ging, unsichtbar blieb. Wie er es immer gehalten hatte seit jener unseligen Flucht auf die Philippinen vor ein paar Jahrzehnten und seiner späteren Rückkehr.

Noch immer fürchtete er die Schatten der Vergangenheit. Die Angst quälte ihn zwar längst nicht mehr so wie in seinen Jahren in Hannover. Vorbei waren die Nächte, als er regelmäßig aus dem Schlaf hochgeschreckt war und geglaubt hatte, seine Jäger stünden im Zimmer und würden ihn im nächsten Augenblick liquidieren. Auch wenn er jetzt ruhig und traumlos schlief, tagsüber begleitete ihn immer noch der Gedanke, er könne enttarnt werden. Die Sorge ließ ihn nicht los, jemand würde seine wahre Identität eines Tages aufdecken. Ungeachtet der starren Mimik, die er der unprofessionellen Arbeit eines Kurpfuschers verdankte, und trotz des Vollbarts, mit dem er dieses Maskenhafte in seinem Gesicht zu kaschieren versuchte.

Blume steckte sich den USB-Stick in die Hosentasche und verließ das Büro. Zum Hintereingang des Saloons waren es nur ein paar Meter quer über die gepflasterte Hoffläche, die von den beiden rechtwinklig zueinander stehenden Gebäuden und dem Doppel-Carport am gegenüberliegenden Ende begrenzt wurde. Er warf einen schnellen Blick auf die beiden Abfallcontainer neben der Tür zum Saloon und rümpfte die Nase. Es roch heute wieder ausgesprochen streng. Die frühherbstliche Sonne, die seit Stunden die Container beschien, hatte dafür gesorgt, dass sich im Inneren der Behälter stinkende Gase entwickeln konnten.

Er trat durch die Tür und huschte den schmalen Gang entlang, vorbei an den Toiletten, den zwei Wirtschaftsräumen und dem Zugang zur Küche. An der brusthohen Schwingtür mit ihren beiden Flügeln blieb er stehen und lugte in den Gastraum mit seinen Blockhaus-Wänden aus wuchtigen Rundhölzern und der rustikalen Einrichtung im Wild-West-Ambiente. Er hielt nach Katja Ausschau, suchte sie hinter dem Tresen, der sich in weitem Bogen durch den Raum zog und das Bild des Saloons dominierte.

Seine Augen blieben an einem Mann hängen, der an der Theke stand und mit dem Barkeeper sprach. Ein ganz normaler Gast auf den ersten Blick. Um die fünfzig Jahre, kantiges, faltiges Gesicht, ein wenig blass. Die dunkelblonden, kräftigen Haare waren streichholzlang, mit einer leichten, vermutlich mit Festiger erzwungenen Neigung nach links. An der rechten Kopfseite war ein Scheitel angedeutet. Ein paar Strähnen hatten sich widersetzt und standen wie Stacheln seitlich vom Kopf ab. Die schmalen Koteletten reichten ihm hinunter bis zum Kinnansatz. Der Mann trug verwaschene Jeans und derbe Lederboots. Das karierte Holzfällerhemd hing ihm locker über der Hose. Er schien bestens in das Saloon-Milieu zu passen, machte einen auf Outdoor-Freak. Aber das war er nicht. Allem Augenschein zum Trotz wirkte er eine Spur zu gepflegt, eher der Stadtmensch. Darüber konnte seine Aufmachung nicht hinwegtäuschen. Auch sonst benahm sich der Mann merkwürdig. Vermutlich fielen die kleinen Unstimmigkeiten keinem der anderen Gäste oder dem Personal auf. Blumes geschulten Augen hingegen entgingen weder der aufmerksam beobachtende Blick des Mannes noch dessen kontrollierte Bewegungen – wie ein Raubtier auf Beutezug.

Blume spürte die alte Angst, die ihm im Nacken hochkroch. Seine Muskeln spannten sich. Reiß dich zusammen, ermahnte er sich stumm, du siehst Gespenster. Der Kerl ist ein normaler Gast! Nicht wieder deine Scheiß-Paranoia. Hör auf damit! Er hatte Mühe, seine Augen von dem Mann loszureißen. Dann entdeckte er Katja, nahm Sichtkontakt auf. Sie kam zu ihm herüber.

„Was ist los, Blume?“, fragte sie ihn und grinste herausfordernd. „Schon Feierabend? So gut möchte ich es auch mal haben.“

Er ging nicht auf ihre Sticheleien ein. Mit einer Bewegung seines Kopfes deutete er zum Tresen hin. „Kennst du den?“

„Wen?“ Katja wandte sich um, ließ ihren Blick durch den Raum wandern.

„Den Kerl da an der Theke. Der einen auf Holzfäller macht und deinen Barkeeper von der Arbeit abhält.“

„Ach der.“ Katja schüttelte den Kopf. „Nee, nie vorher gesehen. Ist das erste Mal hier. Warum? Was ist mit dem?“

„Gar nichts“, entgegnete Blume. „Ich dachte nur ...“ Er zögerte.

„Ja?“ Sie runzelte die Stirn, sah ihn skeptisch an.

„Vergiss es“, antwortete er und winkte ab. „Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass ich zu meinem Klienten fahre und ihm die Rechercheergebnisse mitteile.“

Katja zog die Augenbrauen hoch. „Kullmann? Die Seitensprunggeschichte?“, fragte sie mit leiser Stimme.

„Genau die.“

Katja kannte seinen Auftraggeber, sie hatte ihm den Mann sogar vermittelt. Kullmann hatte ihr seinerzeit bei der Umstrukturierung des Ponytale Saloons beratend zur Seite gestanden, hatte für sie ein tragfähiges Geschäftskonzept entwickelt.

„Ist der Mann wieder zurück?“

„Gestern Abend, sagt er. Er hat mich vorhin angerufen, will sich mit mir treffen. Ich bringe ihm die Fotos und die Schlussrechnung. Und ab morgen kümmere ich mich wieder um deine Bilanzen.“

„Wird auch höchste Zeit“, erwiderte sie und gab ihm einen schnellen Kuss auf die Stirn. „So, ich muss. Bis heute Abend dann.“

Blume nickte und sah sie auf einen Tisch zusteuern, an dem sich soeben neue Gäste niederließen. Der Holzfäller-Typ lehnte noch immer an der Theke, jetzt ohne Gesprächspartner. Die Barhocker links und rechts von ihm waren frei. Trotzdem schien er sich nicht setzen zu wollen. Er stand nur da, nippte an einem Bier und betrachtete dabei andächtig die Regale im Rücken des beschäftigten Barkeepers. Die unzähligen dort aufgereihten Flaschen verschiedenster Whiskey-Sorten und anderer Spirituosen schienen ihn zu beeindrucken.

Mit dem ist was faul. Ich rieche das, dachte Blume, ehe er sich abwandte und wieder nach draußen ging. Unter dem Carport stieg er in sein Auto, einen unauffälligen, knapp zehn Jahre alten Toyota Corolla. Es wurde Zeit, dass er losfuhr. Sein Klient, der Finanz- und Wirtschaftsberater Martin Kullmann, wartete auf ihn.

Kullmann empfing ihn vor der Haustür seiner Landhaus-Villa, auf dem kleinen Podest, das von zwei weißen Säulen und dem Balkon darüber eingerahmt wurde. Blume hatte sich vorn am schmiedeeisernen Grundstückstor an der Gegensprechanlage angemeldet und war über die Zufahrt durch die paradiesisch anmutende Parklandschaft bis auf den mit Zierkies bedeckten Platz gefahren. Dort hatte er seinen Toyota abgestellt. Jetzt stieg er die Stufen hinauf, die in einem leichten Bogen verlegt und ebenso wie das Podest aus polierten Granitplatten gefertigt waren.

„Herr Blume! Schön, dass Sie so schnell kommen konnten!“ Kullmann lächelte seinem Gast entgegen und begrüßte ihn mit einem kräftigen Händedruck. Dann machte er eine einladende Bewegung zur Tür hin. „Kommen Sie herein.“

Blume folgte der Aufforderung. Der Hausherr schloss die Tür und trat neben ihn. „Kaffee? Tee?“, fragte er. „Oder möchten Sie etwas Kaltes? Ein Bier vielleicht?“

„Kaffee wäre prima, danke“, antwortete Blume.

Kullmann nickte. „Gut. Gehen Sie schon mal vor in mein Büro. Sie kennen ja den Weg. Ich sage nur schnell Margitta Bescheid, dass sie uns einen Kaffee kocht.“ Damit ließ er ihn stehen und eilte davon.

Margitta war seit gut zwei Monaten die neue Haushälterin der Kullmanns. Er kannte sie von seinen beiden vorherigen Besuchen. Jedes Mal hatte sie ihn an der Tür empfangen und in das Büro geleitet. Daher wusste er jetzt, wohin er zu gehen hatte.

Keine Minute später betrat der Hausherr das Arbeitszimmer. Er forderte Blume auf, am Besuchertisch Platz zu nehmen, und holte ein Notebook von seinem Schreibtisch. Damit setzte er sich ihm gegenüber auf einen der lederbezogenen Schwingstühle.

„So, dann zeigen Sie mal, was Sie haben“, kam er direkt zur Sache und holte den Computer aus dem Ruhemodus.

Blume reichte ihm den Datenstick. „Die Fotos habe ich vor sieben Tagen aufgenommen“, sagte er. „Danach war ich in der Angelegenheit nicht mehr tätig. Wenn Sie sich die Bilder ansehen, verstehen Sie, warum. Sie lassen keine Zweifel zu.“

Kullmann steckte den Stick seitlich in die Buchse seines Notebooks und öffnete die Dateien. Dann saß er da, starrte schweigend auf den Bildschirm, begleitet von gelegentlichen Fingerbewegungen auf dem Trackpad. Blume beobachtete sein Gegenüber genau. Kullmanns Gesicht blieb ohne Regung. Kein erschrecktes Flackern der Augenlider, kein fragendes Runzeln der Stirn, nicht einmal ein leichtes Zucken der Mundwinkel. Nichts an dem Mann verriet, was sich in diesem Augenblick in seinem Inneren abspielte.

Margitta brachte den Kaffee. Kullmann sah kurz auf, dankte ihr und wandte sich wieder den Fotos zu. Weitere Minuten vergingen, ohne dass er ein Wort sagte. Fast schien es, als sei er in eine tiefe Andacht versunken.

„Da haben sie es also getrieben!“, murmelte er plötzlich. Die Reaktion kam so unvermittelt, dass Blume erschrocken zusammenzuckte. „Das ist eine Jagdhütte, oder?“

„Eine Blockhütte, ja“, relativierte Blume eilig. „Ich weiß nicht, welchem Zweck sie dient, wenn nicht gerade jemand ...“ Er ließ den Satz unvollendet.

„Wo steht sie?“, wollte Kullmann wissen. „Gehört sie diesem Seelenklempner?“

„Äh ... wem?“, fragte Blume irritiert.

„Dr. Dreyling, dem Mann, der meine Frau bespringt!“, blaffte Kullmann. Für einen Moment hatte er die Beherrschung verloren, die Gesichtszüge waren seiner Kontrolle entglitten. Seine Augen schimmerten schwarz vor Hass. Auf seiner Stirn hatten sich tiefe Zornesfalten gebildet.

„Sie kennen den ... den Liebhaber Ihrer Frau? Ich habe Ihnen doch bisher noch gar nichts über meine Recherchen zu dem Mann erzählt. Wer er ist und was er macht.“, wunderte sich Blume.

Von einer Sekunde zur anderen wechselte Kullmanns Mimik erneut. Er grinste seinen Gast spöttisch an, wirkte fast schon gelangweilt, als er sagte: „Ja, mein Lieber, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie sich umsonst bemüht haben, die Fehltritte meiner Frau nachzuweisen.“

„Aber ... ich glaube, ich verstehe Sie nicht.“

„Na ja ...“, sagte Kullmann gedehnt, lehnte sich mit übergeschlagenen Beinen zurück und faltete die Hände vor dem Bauch, „meine Frau hat mich verlassen. Ist abgehauen, zusammen mit ihrem Therapeuten, jenem Dr. Dreyling.“ Abfällig betonte er den Namen des Mannes. „Als ich gestern Nachmittag von meiner Geschäftsreise zurückgekommen bin, war sie schon weg. Abends hat sie mich dann angerufen und mir alles gebeichtet. Wenigstens das. Aber sie hatte nicht den Mumm zu warten, bis ich zu Hause bin, um mir ihr Geständnis und ihren Entschluss ins Gesicht zu sagen.“

„Und wohin ist sie ...?“, fragte Blume. Er fühlte sich von der unerwarteten Wendung völlig überrumpelt.

„Was weiß denn ich?“, schnappte Kullmann. „Wo sie sich mit ihrem neuen Lebensgefährten niederlassen will, hat sie mir leider nicht mitgeteilt.“ Die Verbitterung in der Stimme des Mannes war jetzt unüberhörbar. „Ach, was soll’s“, er wedelte mit der Hand, als wolle er seine dunklen Gedanken wie eine lästige Fliege verscheuchen, „man kann die Menschen nicht aufhalten. Wenn sie unbedingt gehen wollen, muss man sie ziehen lassen.“ Er beugte sich vor, fixierte Blume mit seinen dunklen Augen. „Und was Sie und Ihre Arbeit betrifft – ich werde Sie selbstverständlich für Ihre Mühen entschädigen. Wie vereinbart. Sie haben Ihre Sache gut gemacht. Dass sich die Geschichte so entwickelt, konnten Sie ja nicht voraussehen. Ihre Rechnung haben Sie dabei?“

Blume nickte und zog einen Briefumschlag aus der Tasche, den er Kullmann über den Tisch schob. Der Mann nahm das Kuvert, öffnete es und überflog die innen liegende Auflistung.

„Ich darf davon ausgehen, dass Sie die Rechnung wie besprochen umgehend vernichten?“

Kullmann nickte. „Natürlich, Herr Blume. Die Sache bleibt unter uns.“ Er erhob sich, verschwand in einem Nebenraum und kam kurz darauf mit einem Bündel Geldscheinen zurück. „Ich habe Ihnen ein paar Euro obendrauf gelegt“, sagte er generös und drückte seinem Gast das Geld in die Hand.

„Vielen Dank.“ Blume ließ die Scheine in seiner Tasche verschwinden.

„Dann würde ich Sie jetzt gern verabschieden, wenn es Ihnen nichts ausmacht“, sagte Kullmann. „Ich habe noch einige wichtige Sachen zu erledigen.“

Blume nickte und stand auf. Er ließ sich zur Haustür begleiten. „Hat mich gefreut, Sie kennengelernt zu haben. Machen Sie’s gut“, sagte der Hausherr und klopfte ihm jovial auf die Schulter. „Und noch mal, Sie haben erstklassige Arbeit geleistet. Vielleicht nehme ich Ihre Dienste mal wieder in Anspruch.“

„Würde mich freuen ...“, wollte Blume entgegnen, aber da war Kullmann schon im Hausinneren verschwunden und die Tür ins Schloss gefallen.

Was für ein eleganter Rausschmiss!, dachte Blume, als er die Granitstufen hinabstieg. Und was für eine rasante Entwicklung! Kullmanns Frau und ihr Liebhaber gemeinsam durchgebrannt! Damit hatte er nicht gerechnet. Aber das war jetzt nicht mehr sein Problem. Sein Job war erledigt und seine Brieftasche gut gefüllt. Er setzte sich in seinen Toyota, genoss die kurze Fahrt durch den Traumpark zurück zur Straße und freute sich auf den Abend mit Katja.

3. Kapitel

Dr. Gernot Fischer hatte hohe Ansprüche. An sich selbst und seinen Beruf als Tierarzt, an seine Kunden, seinen Lebensstil, seine immer öfter wechselnden Schicki-Micki-Freundinnen und überhaupt. Er hasste das Durchschnittliche, das Alltägliche. Menschen, die sich mit wenig begnügten, waren ihm zuwider. Nur wer groß dachte und handelte, konnte auch groß werden und es im Leben zu etwas bringen. Auf seinem Weg nach oben gab es mittlerweile jedoch ein Problem, das er nicht mehr ignorieren konnte – Geld!

Eine gewisse Zeit hatte er seinen ausschweifenden Lebensstil und seine kostspieligen Ideen aus dem Erbe der verstorbenen Eltern finanziert. Danach war ihm immer wieder die Bank, dank des guten Leumunds seines Vaters, mit großzügigen Krediten entgegengekommen. Man hatte ihm insbesondere bei der extrem teuren Erweiterung seiner Haustierpraxis zu einer luxuriösen Privatklinik für die kleinen und großen Lieblinge reicher Tierhalter zur Seite gestanden. Zu Anfang. Als seine Pläne immer weiter ausuferten und Zweifel an seiner Kreditwürdigkeit aufkamen, hatten die Verantwortlichen in der Bank die Reißleine gezogen und den Geldhahn zugedreht. Gernot Fischer sah sich gezwungen, das benötigte Kapital bei privaten Kreditgebern zu beschaffen. Einen Gang zurückzuschalten und sein hochtrabendes Leben in finanzierbare Bahnen zu lenken, daran dachte er zu keiner Minute.

Am südlichen Ortsrand von Benneckenstein, im Grenzgebiet der Bundesländer Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, hatte er sich seinen Traum vom naturnahen, aber luxuriösen Leben erfüllt. Ein kleines Hotel, umgeben von einem verwunschenen Wäldchen aus Laubbäumen und Fichten, war von den betagten Eigentümern mangels Nachfolge zum Verkauf angeboten worden. Fischer hatte sich das Hotel für vergleichsweise kleines Geld unter den Nagel gerissen, um dann in großem Stil in den Umbau zu investieren. Das Erdgeschoss wurde zur Tierarztpraxis, das Obergeschoss ließ er zu seiner Traumwohnung ausbauen – modern, mit allen nur möglichen Annehmlichkeiten bequemen Lebens und gleichzeitig heimelig und ländlich robust, mit offenem Gebälk und anderen Blickfängen. Auf einem kleinen Balkon konnte er bei gutem Wetter die Natur genießen. Der Wald erhob sich direkt hinter dem Haus, nur ein paar Meter vom Fuß der Edelstahltreppe entfernt, die den Balkon mit dem Erdboden verband. Alles an der Wohnung wirkte harmonisch, kein Einrichtungsdetail stach aufdringlich hervor, sah man von den sündhaft teuren Kunstgegenständen ab, die Fischer glaubte, sich leisten zu müssen. Weniger Ausdruck seines Kunstsachverstands, sondern mehr Zeichen seines Wohlstands. Dann war ihm die Idee mit der Tierklinik gekommnen, deren Fertigstellung und Inbetriebnahme in ein, höchstens zwei Monaten bevorstand.

Wenn er auf den kleinen Balkon hinaustrat, erstreckte sich links von ihm das Dach des neuen Klinikgebäudes. Dort, in dem Neubau, lag seine Zukunft – der Ort, wo demnächst all das Geld zusammenfloss, das er benötigte, um offene Rechnungen zu bezahlen und seinen Lebensstandard zumindest zu halten, wenn nicht gar zu steigern. Er hoffte, die Zeit bis dahin unbeschadet zu überstehen. Seine Schuldner setzten ihm schon genug zu. Lange würde es nicht mehr dauern, bis einer von ihnen die Geduld verlor. Aber er war überzeugt, die meisten seiner Kreditgeber angesichts der neuen Geldquelle zu einem weiteren großzügigen Aufschub des Rückzahlungstermins überreden zu können.

Diese vielversprechenden Aussichten, die tagtäglich seinen inneren Motor am Laufen hielten, beschäftigten ihn, als er von seiner Visite auf einem Bauernhof in Tanne zurückkehrte. Ein Notfall, eine Kuh mit Schlundverstopfung, der er diesen spätabendlichen Ausflug verdankte. Ausgerechnet. Rindviecher gehörten nicht zu seinen bevorzugten Patienten, schon gar nicht nach Praxisschluss! Spätestens wenn es in seiner neuen Klinik rund lief, würde er diese Art Kunden nach und nach abstoßen und die dreckigen, stinkenden Kuh- und Schweineställe den Kollegen überlassen.

Er entledigte sich in der Praxis seines Arztkoffers und seiner übel riechenden Arbeitskleidung und stieg die Treppe hinauf in sein privates Reich. Jetzt schnell unter die Dusche, den Geruch wegwaschen, der nach Stallbesuchen so penetrant an einem haftete, und dann den Abend bei einem erlesenen Roten ausklingen lassen.

Er schloss die Tür hinter sich, steckte mit einem Fuß schon in einer seiner bequemen Cord-Schlappen, da hielt er in der Bewegung inne. Aus dem Wohnbereich drang gedämpftes Licht, und leise Musik aus der Hi-Fi-Anlage hing im Raum. „Viva la Vida“ von Coldplay. Mareikes Lieblingslied. Sie war da? Waren sie nicht erst für morgen verabredet? Sie musste es sich anders überlegt haben, wollte ihn sicher überraschen. Einen Wohnungsschlüssel besaß sie ja. Was er in diesem Moment bedauerte. Solche Überfälle mochte er nicht. Und heute hatte er ganz und gar keine Lust auf seine Freundin. Sie redete ihm in letzter Zeit zu oft von Heirat. Nach einer heißen Liebesnacht war ihm auch nicht zumute. Er brauchte mal wieder Zeit für sich allein!

„Mareike?“

Sie antwortete nicht.

„Mareike!“, rief er noch einmal etwas lauter.

Keine Reaktion.

Er schlappte zum Wohnbereich hinüber. „Hör mal, Schatz, ich finde es ja echt klasse, dass du gekommen bist, aber ...“ Er brach erschrocken ab. Hinter dem Raumteiler erwarteten ihn zwei Männer, die ihm grinsend entgegenblickten.

„Da sind Sie ja endlich, Doktorchen“, grunzte ihm einer der beiden ungebetenen Besucher entgegen. Er saß mit übergeschlagenen Beinen im Sessel, der andere Kerl hatte es sich auf der Couch gemütlich gemacht. „Wir dachten schon, Sie kommen gar nicht mehr.“ Der Mann hielt eine Flasche in seiner Hand. Die setzte er jetzt an den Mund und genehmigte sich einen ordentlichen Schluck daraus. Sein Roter! Der beste Tropfen aus seinem Lager. Er wollte ihn heute Abend selbst genießen!

„Sie ... das ... wer sind Sie?“, stammelte Fischer fassungslos. „Wie ... wie sind Sie hier reingekommen?“

„Wie jeder anständige Mensch“, schaltete sich der Mann auf der Couch ein, „durch die Tür.“

„Aber ...“ Fischer schnappte nach Luft.

„Was? Hast du ein Problem damit? Überhaupt – gibt es hier denn kein anständiges Bier? Schlabberst du etwa nur diese ekelhafte rote Plörre?“ Er warf seinem Partner einen angewiderten Blick zu.

Der quittierte die Geste mit einem breiten Grinsen. „Du hast keine Ahnung, Kumpel“, schnarrte er gemütlich, „das ist ein echter Brunello di Montalcino. Ein ausgesprochen edler Tropfen, habe ich mal gelesen. Und schweineteuer. Unser Herr Tierarzt hat eben Stil. Gibt sich nicht mit einem billigen Feierabendbier ab wie du.“

„Ach, tatsächlich? Ich bin in deinen Augen also ein unkultivierter Bauernlümmel? Willst du das damit sagen?“

„Was suchen Sie hier, verdammt noch mal?“, unterbrach Fischer scharf das Geplänkel der zwei. Wut verdrängte seine anfängliche Angst. Soweit er es überblicken konnte, ging von den beiden Eindringlingen keine unmittelbare Bedrohung aus.

Überrascht wandten sie sich synchron zu ihm hin. „Was wir hier wollen?“, fragte der Weinkenner und musterte ihn gelangweilt. Dann erhob sich aus dem Sessel. Der andere Mann folgte seinem Beispiel und stand von der Couch auf.

Fischer zuckte zurück, als er die beiden Gestalten vor sich stehen sah. In den tiefen Polstern hatten sie relativ harmlos gewirkt, jetzt waren sie zu Riesen herangewachsen, einschüchternd allein schon aufgrund ihrer Größe und der breiten Schultern. Dazu die schwarzen Maßanzüge, die erst jetzt ihre ganze bedrohliche Wirkung auf Fischer entfalteten.

„Wir sind hier, um dich an deine Verpflichtungen zu erinnern, Doktorchen“, knurrte der Weinkenner. „Unser Auftraggeber meint, dass du den Zahltermin über die viele Arbeit, in der du steckst, vergessen haben könntest. Aber er braucht sein Geld dringend zurück. Deshalb hat er uns geschickt. Um dir das klarzumachen.“

Fischer versuchte, den Kloß herunterzuschlucken, der sich in seiner Kehle festgesetzt hatte. Es hätte ihm klar sein müssen, dass einer seiner Geschäftspartner seinen Forderungen auf diese Weise Nachdruck verlieh, wenn es ihm zu bunt wurde. Trotzdem hatte er den Gedanken daran weit von sich geschoben.

„Hört mal, Jungs“, sagte er mit zittriger Stimme und hob beschwichtigend die Hände, „ich weiß ja, dass ich im Verzug bin. Aber im Moment laufen die Geschäfte nicht so rund. Das ändert sich demnächst. Sobald ich die Klinik eröffnet habe, rollt der Rubel. Dann zahle ich eurem Boss den Kredit zurück. Jeden verdammten Euro. Mit Zins und Zinseszins. Mein Wort darauf.“

Der Weinkenner trat auf ihn zu, baute sich direkt vor ihm auf. Wie ein Turm stand er da, musterte ihn von oben herab. „Hör mir mal gut zu, du Würstchen“, knurrte er drohend, „unser Auftraggeber kann nicht warten. Unser Auftraggeber braucht die Kohle. Jetzt!“

„Bitte ... ich ...“, stammelte Fischer. „Woher soll ich das Geld denn nehmen?“

„Dein Problem.“ Der Mann griff unter sein Sakko.

Der Tierarzt zuckte zurück, rechnete mit einer Pistole, die ihm gleich an die Stirn gedrückt wurde. Doch dann förderte der Weinkenner nur einen Briefumschlag zutage. „Hier. Eine Aufstellung deiner Schulden. Damit du es noch einmal schwarz auf weiß hast. Eine Woche gibt dir unser Auftraggeber Zeit. Er ist ja kein Unmensch. Eine Woche, sonst ...“

Der Satz blieb unvollendet in der Luft hängen. Fischer drehte sich zu dem zweiten Mann um. Der hatte sich hinter seinem Rücken die sündhaft teure Ming-Vase von dem Granit-Sockel geschnappt und ließ sie spielerisch in seinen Pranken tanzen.

„Nicht!“, schrie Fischer entsetzt auf. Ein Fehler, denn sein Schrei irritierte den Mann, die Vase entglitt seinen Händen, fiel zu Boden und zerbrach.

„Autsch.“ Er zuckte hilflos mit den Schultern und grinste treuherzig.

„Scheiße, Scheiße ...“, wimmerte Fischer. Fassungslos starrte er an dem Riesen vorbei auf die Scherben.

Der Weinkenner nahm von dem Missgeschick seines Partners keine Notiz. „Eine Woche“, wiederholte er stur und wedelte drohend mit dem Finger unter Fischers Nase herum. Dann wandte er sich unvermittelt ab und forderte seine Kumpel mit einer Handbewegung zum Gehen auf. „Komm“, sagte er, „ich denke, unser Doktorchen hat verstanden.“

Sekunden später waren die Männer aus der Wohnung verschwunden. Gernot Fischer starrte wie paralysiert auf die Wohnungstür. Zwei, drei Minuten vergingen, dann erwachte er aus der Schockstarre und wandte sich den Scherben seiner Ming-Vase zu. Der Auftritt der beiden war nur das Vorgeplänkel gewesen. Er brauchte keine Fantasie, sich auszumalen, was ihm drohte, wenn er nicht zahlte. Nur – woher sollte er das Geld nehmen? Er würde es weder in einer Woche noch in einem Monat zur Verfügung haben.

4. Kapitel

Katja hatte, wie so oft, ein paar kleine Leckereien aus dem Saloon mitgebracht. Einen Mitternachts-Snack, den sie nach einem arbeitsreichen Tag gemeinsam in der Küche ihrer Wohnung verzehrten, ehe sie müde in ihre Betten fielen.

Blume war, nachdem er vor rund drei Jahren in Hannover seine Zelte abgebrochen hatte, in Katjas Haus umgesiedelt. In die Dachwohnung, die bis dahin für Urlaubsgäste vorgesehen war, wie alle anderen Wohnungen in der kleinen Ferienhaussiedlung. Eine Übergangslösung hatte es sein sollen, mit dem Ziel, eines Tages ein Stockwerk tiefer mit seiner Freundin zusammenzuziehen. Zunächst hatten sie testen wollen, ob es dieses Mal für eine feste Beziehung reichte. Oder ob es wieder zum Scheitern verurteilt war. Wie damals, als Blume – noch unter seinem richtigen Namen Matthias Wagenfeld – eines Tages verschwunden war. Sie ohne ein Wort des Abschieds zurückgelassen hatte. Knapp drei Jahrzehnte später war er wieder bei Katja aufgekreuzt. Ein Mann, dessen Gesicht ihr genauso fremd gewesen war wie sein Name. Sie hätte ihn niemals wiedererkannt, wäre er nicht so hartnäckig gewesen und hätte ihr Einzelheiten aus früheren gemeinsamen Zeiten genannt, die nur er hatte wissen können.

Später hatte Katja von ihm die Hintergründe für sein überstürztes Untertauchen erfahren und sein Handeln verstanden. Trotzdem war es ihr nicht leichtgefallen, Blume zu verzeihen, und ihr Misstrauen ihm gegenüber schwelte weiter unter der Oberfläche. Bis heute. Sie war nicht bereit, sich ein zweites Mal blindlings in eine Beziehung mit ihm zu stürzen, um dann wieder enttäuscht zu werden. Sie fand, dass sie für solche Abenteuer mittlerweile zu alt war. Wenn sie noch mal eine feste Bindung einging, sollte die für den Rest ihres Lebens halten.

Blumes Umzug in Katjas Wohnung war seitdem nur selten ein Gesprächsthema gewesen, zuletzt überhaupt nicht mehr. Das bestehende Arrangement gefiel ihnen, und es gab keinen dringenden Grund, etwas daran zu ändern. Jeder hatte im Haus sein eigenes Reich, konnte dort tun und lassen, was er wollte. Wenn ihnen danach war, verbrachten sie in einer der beiden Wohnungen die Nacht miteinander und hatten Spaß. Nur zum gemeinsamen Frühstück und zu den sporadischen Mahlzeiten, die sie nicht unten im Saloon einnahmen, trafen sie sich regelmäßig in Katjas Küche. Darauf bestand sie. Das war ihr Revier. Dort hatte sie alles, was sie brauchte, um sich auszutoben und die leckersten Speisen für sich und ihren Gefährten zuzubereiten.

Gegen elf Uhr am Abend war Katja heute aus dem Saloon gekommen. Blume hatte kurze Zeit später ihre Wohnung betreten und die Reste eines schmackhaften mexikanischen Bohneneintopfs aus der Saloonküche auf dem Tisch stehen sehen. Er liebte diesen Eintopf!

Zum Glück haben wir uns nicht nach dem Essen zu einer gemeinsamen Nacht verabredet, fuhr es Blume durch den Kopf angesichts der roten Kidneybohnen, die Katja ihm in den Teller füllte.

„Und? War Kullmann zufrieden mit deiner Arbeit?“, fragte sie beiläufig.

„Wie man’s nimmt“, entgegnete Blume und nahm den Teller entgegen, „seine Frau hat mir, wenn man so will, die Pointe geklaut.“

Katja blickte ihn fragend an. „Pointe geklaut? Was heißt das denn?“

„Sie hat ihrem Mann das Verhältnis gebeichtet und ihn verlassen. Ist mit ihrem Liebhaber durchgebrannt. Und das alles gestern Abend. Bevor ich Kullmann heute meine Fotos vorlegen konnte. Er kennt den Lover seiner Frau sogar.“

„Ach ja? Und? Wer ist es?“ Katja beugte sich zu ihm hin, stellte ihre Neugier ungeniert zur Schau.