16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Nach dem Tod ihrer Großmutter kehrt die 25-jährige Hatoko nach Japan in ihren Heimatort zurück, um den Schreibwarenladen der Familie zu übernehmen. Der Laden befindet sich in Kamakura – einer der alten Hauptstädte Japans, berühmt für seine Tempel und für sein literarisches Erbe. Zum Erbe von Hatokos Großmutter gehört auch das Amt der öffentlichen Schreiberin, auf das ihre Großmutter Hatoko seit ihrer frühen Kindheit vorbereitet hatte. Denn beim Briefeschreiben für andere kommt es nicht nur auf die Wortwahl an: Auch die Handschrift muss angepasst, Papier, Tinte, Umschlag und selbst die Briefmarke sorgfältig ausgewählt werden. Während Hatoko wunderschöne Liebesbriefe verfasst, Kindheitsfreunde wieder zusammenbringt, aber auch dabei hilft, Abschied zu nehmen, schließt sie selbst Freundschaften und wird immer mehr zum Zentrum einer liebevollen Gemeinschaft im Verlauf der vier Jahreszeiten. Kann sie sich endlich auch mit ihrer eigenen Vergangenheit versöhnen? *** Japanische Original-Briefe sowie die Original-Kalligrafie auf Japanisch sind enthalten; zum Ende des Romans sind die Übersetzungen der Briefe auf Deutsch in Spiegelschrift vorhanden - einfach den Roman vor einen Spiegel halten, um die Übersetzung der handgeschriebenen Briefe lesen zu können ***

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 291

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Ito Ogawa

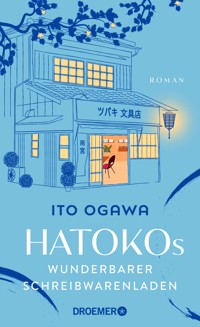

Hatokos wunderbarer Schreibwarenladen

Roman

Aus dem Japanischen von Sabine Mangold

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Der inspirierende Bestseller-Roman aus Japan über die Magie der Kalligrafie und handgeschriebener Briefe.

Nach dem Tod ihrer Großmutter kehrt die 25-jährige Hatoko nach Japan in ihren Heimatort Kamakura zurück, um den Schreibwarenladen der Familie zu übernehmen. Zum Erbe von Hatokos Großmutter gehört auch das Amt der öffentlichen Schreiberin. Neben der Wortwahl muss beim Briefeschreiben für andere die Handschrift angepasst, Papier, Tinte, Umschlag und selbst die Briefmarke müssen sorgfältig ausgewählt werden. Während Hatoko wunderschöne Liebesbriefe verfasst, Kindheitsfreunde wieder zusammenbringt, aber auch dabei hilft, Abschied zu nehmen, schließt sie selbst Freundschaften und wird immer mehr zum Zentrum einer liebevollen Gemeinschaft im Verlauf der vier Jahreszeiten. Kann sie sich endlich auch mit ihrer eigenen Vergangenheit versöhnen?

Ein inspirierender Roman für alle, die Matt Haigs Mitternachtsbibliothek und Michiko Aoyamas Romane lieben

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Stadtplan von Kamakura

夏SOMMER

秋HERBST

冬WINTER

春FRÜHLING

夏SOMMER

Ich wohne in einem Einfamilienhaus am Fuße eines Hügels. Es befindet sich in Kamakura in der Präfektur Kanagawa, allerdings nicht in Meeresnähe, sondern auf dem Land.

Früher lebte ich hier mit meiner Vorgängerin zusammen, die jedoch vor drei Jahren verstarb. Seitdem bewohne ich das alte japanische Haus ganz allein. Einsam fühle ich mich eigentlich nie, denn um mich herrscht reges Leben. Obwohl es nachts hier so still ist wie in einer Geisterstadt, sirrt die Luft am Morgen, von überall vernimmt man Stimmen.

Nachdem ich mich angekleidet und mir das Gesicht gewaschen habe, besteht meine morgendliche Routine zunächst darin, den Wasserkessel aufzusetzen. Indessen fege ich den Boden und wische ihn hinterher nass. Nacheinander reinige ich die Böden in der Küche, auf der Veranda, im Wohnzimmer und schließlich noch die Treppe. Wenn das Wasser kocht, unterbreche ich kurz den Hausputz, um die Teeblätter in der Kanne aufzugießen. Solange der Tee zieht, greife ich erneut zum Wischlappen und wische die restlichen Böden.

Während die Waschmaschine läuft, gönne ich mir eine Verschnaufpause, setze mich auf einen Küchenstuhl und schlürfe den heißen Tee. Dem Becher entsteigt ein rostig-rauchiges Aroma. Es ist noch nicht lange her, seitdem mir Kyobancha mundet. Als Kind fand ich es unbegreiflich, wie meine Vorgängerin einen Sud aus aufgebrühten, getrockneten Blättern trinken konnte. Jetzt werde ich selbst im Sommer nicht eher richtig wach, bis ich den heißen Tee zu mir genommen habe.

Wenn ich dann versonnen meinen Kyobancha trinke, öffnet sich zögernd das kleine Fenster im Treppenhaus nebenan. Dort wohnt Madame Barbara. Obwohl sie waschecht japanisch aussieht, wird sie von allen so genannt. Vielleicht hat sie früher im Ausland gelebt.

»Guten Morgen, Poppo-chan!«, säuselte Madame Barbara.

»Guten Morgen!«, ahmte ich Madame Barbaras Singsang nach, stets in einer etwas höheren Tonlage als meiner eigenen.

»Heute ist wieder so schönes Wetter. Komm doch nachher zum Tee vorbei. Ich habe Castella aus Nagasaki bekommen.«

»Vielen Dank, Madame Barbara. Ich wünsche dir einen angenehmen Tag.«

Es gehört zu unserem täglichen Geplänkel, uns aus den verschiedenen Etagen zu grüßen. Wie Romeo und Julia, stelle ich jedes Mal schmunzelnd fest.

Anfangs war es natürlich sehr befremdlich, wenn ich meine Nachbarin husten oder telefonieren, mitunter sogar die Toilettenspülung hörte.

Es fühlt sich an, als würden wir unter einem Dach leben. Die Geräusche dringen automatisch an mein Ohr, selbst wenn ich nicht bewusst darauf achte.

Erst seit Kurzem gelingt es mir, entspannt mit ihr zu sprechen, ohne verlegen zu werden. Unser morgendlicher Schwatz markiert quasi den Beginn meines Tages.

Eigentlich heiße ich Hatoko Amemiya.

Meine Vorgängerin hat mir den Vornamen, wörtlich ›Kind der Tauben‹, gegeben, der selbstredend mit dem Tsurugaoka-Hachimangu-Schrein in Verbindung steht, denn das erste Zeichen ›hachi‹ 八 in ›Hachimangu‹ gilt als Symbol zweier einander zugewandter Tauben. Aber seit ich denken kann, nennen mich alle nur ›Poppo‹ – wie die gurrenden Vögel im Kindermund heißen.

Diese Schwüle hier am Morgen ist echt eine Zumutung! Das feuchte Klima in Kamakura kann einen ganz schön fertigmachen.

Frisch gebackenes Baguette wird im Nu latschig und schimmelt und selbst der sonst so zähe Konbu-Tang weicht auf.

Nachdem ich die Wäsche zum Trocknen aufgehängt habe, bringe ich sofort den Müll weg. Die Sammelstelle, hier von allen ›Station‹ genannt, befindet sich an der Brücke über den Nikaido, der quer durch das Viertel fließt.

Brennbarer Müll wird zweimal pro Woche abgeholt. Andere Abfälle – wie Papier, Textilien, Plastikflaschen, Gartenabfälle, Glas und Dosen – an einem anderen Werktag. Nicht brennbare Abfälle werden einmal monatlich entsorgt. Anfangs fand ich es lästig, den Müll so penibel zu trennen, aber inzwischen macht es mir regelrecht Spaß.

Sobald ich das erledigt habe, ist es so weit, dass eine Kinderschar mit Ranzen auf dem Rücken im Gänsemarsch an meinem Haus vorbeizieht. Ein paar Minuten Fußweg von hier befindet sich nämlich eine Grundschule, deren Schüler einen Großteil der Kundschaft des Schreibwarenladens Tsubaki ausmachen.

Ich begutachte das Haus auf ein Neues.

ツバキ

文具店

Auf der der alten, halb verglasten Doppeltür steht links ›Tsubaki‹ und rechts ›Schreibwaren‹. Wie der Name ›Tsubaki‹ bereits andeutet, wächst am Eingang ein buschiger Kamelien-Baum, der das Gebäude zu bewachen scheint.

Das hölzerne Namensschild neben dem Eingang ist zwar bereits dunkel verwittert, doch bei genauem Hinsehen lässt sich noch schwach der Schriftzug ›Amemiya‹ erkennen. Die lässig getuschten Zeichen verkörpern eine gewisse Eleganz. Sie stammen von meiner Vorgängerin.

Die Familie Amemiya ist eine altehrwürdige Dynastie öffentlicher Schreiber, die angeblich bis in die Edo-Zeit des 17. Jahrhunderts zurückreicht.

Einst waren sie als Sekretäre tätig und verdienten ihren Lebensunterhalt mit Aufträgen von Adligen und Feudalherren. Kalligrafisches Talent war selbstverständlich die Grundvoraussetzung für eine solche Anstellung. Während des Kamakura-Shogunats im 12. Jahrhundert soll es drei Schreiber am Hofe gegeben haben.

Später in der Edozeit übernahmen Frauen diese Rolle im Dienste der rechtmäßigen Gattin des Shoguns sowie seiner Konkubinen. Eine dieser Sekretärinnen, die am damaligen Hofe schrieben, war die Erste aus unserem Clan gewesen.

Seither haben die weiblichen Mitglieder der Familie Amemiya über Generationen hinweg dieses Amt bekleidet. Die Zehnte in der Linie war meine Vorgängerin gewesen und ich, als Elfte im Bunde, bin eher unfreiwillig dazugekommen.

An dieser Stelle sollte ich erwähnen, dass besagte Vorgängerin meine Großmutter war.

Allerdings muss ich ergänzen, dass ich sie kein einziges Mal weder so noch mit ›Oma‹ ansprechen durfte. Sie hat mich als Berufstätige ganz allein großgezogen.

Im Unterschied zu früher besteht die Tätigkeit eines öffentlichen Schreibers jedoch heutzutage hauptsächlich darin, Namen auf Geschenkumschläge, Inschriften für Denkmäler, Taufkarten, Firmenschilder, Unternehmens-Satzungen oder Widmungen anzufertigen.

Auch meine Vorgängerin erledigte alle erdenklichen Arten von Schreibarbeit, die sie ergattern konnte, sei es das Ausstellen einer Sieger-Urkunde für die Croquet-Meisterschaften im Seniorensportverein, Speisekarten für traditionelle Restaurants oder Bewerbungsschreiben und Lebensläufe für den Nachwuchs aus der Nachbarschaft. Kurz gesagt, man ist ein Allround-Talent mit dem Pinsel oder Stift, während der Laden nach außen hin nur als einfacher Schreibwarenladen daherkommt.

Zum Schluss wechselte ich das Wasser am fumizuka.

Man könnte darin eine einfache Grabstele sehen, aber für die Familie Amemiya ist diese Stätte heiliger als eine Buddha-Statue. Es ist der Schrein der Briefe. Um diese Jahreszeit blühen hier ringsherum Schwertlilien.

Damit ist meine morgendliche Routine erledigt.

Bis zur Öffnung des Schreibwarenladens um halb zehn bleibt mir noch ein wenig Freizeit. Heute werde ich zu Madame Barbara gehen und mit ihr eine gemeinsame Teestunde nach dem Frühstück verbringen.

Wenn ich zurückblicke, habe ich das letzte halbe Jahr ziemlich geschuftet. Auch wenn Tante Sushiko das Gröbste an unerledigten Angelegenheiten meiner Vorgängerin geregelt hatte, waren ein paar lästige Aufgaben übrig geblieben, um die sie sich nicht kümmern konnte. Zudem hat sich einiges angehäuft, was durch meine »Flucht« ins Ausland hier auf der Strecke geblieben ist. Ganz stoisch habe ich eins nach dem anderen in Angriff genommen, so wie man angebrannte Reste geduldig vom Boden eines Topfes abkratzt. Das »Angebrannte« betraf hauptsächlich rechtliche Fragen und Erbschaftsangelegenheiten.

Aus der Sicht einer Zwanzigjährigen erschienen mir damals solche Dinge allzu banal. Aber da meine Vorgängerin in jungen Jahren von der Familie Amemiya adoptiert worden war, verkomplizierte sich dadurch die Situation. Ich war drauf und dran, den ganzen Schriftkram zusammenzuknüllen und in die Mülltonne zu werfen, aber der Gedanke, dass einige Erwachsene sich darüber ins Fäustchen lachen würden, verschaffte mir den nötigen Antrieb.

Hätte ich alles hingeschmissen, wäre dieses alte Haus sofort abgerissen worden, um entweder durch einen Neubau oder einen Parkplatz ersetzt zu werden. Das würde bedeuten, dass auch der Kamelienbaum gefällt werden müsste.

Meinen geliebten yabutsubaki, an dem ich seit meiner Kindheit hänge, wollte ich um jeden Preis beschützen.

An diesem Nachmittag wurde ich vom Läuten der Türglocke aus dem Schlummer gerissen. Offenbar war ich fest eingeschlafen. Das monotone Geräusch des Regens, der sanft auf den Boden trommelte, war ein wirksames Wiegenlied. Seit ein paar Tagen regnete es immer um diese Zeit.

Normalerweise öffne ich den Schreibwarenladen um halb zehn und nehme dann in der angrenzenden Küche mein Mittagsmahl zu mir, wobei ich den Laden im Auge behalte. Morgens trinke ich nur heißen Tee und esse ein wenig Obst, daher fällt mein Mittagessen meistens üppig aus.

An dem Tag war wenig los, daher hatte ich es mir leichtsinnigerweise im hinteren Bereich auf dem Sofa bequem gemacht. Eigentlich wollte ich nur ein kleines Nickerchen machen, musste dann aber eingeschlafen sein. In den sechs Monaten habe ich mich hier wieder gut eingelebt, weshalb die Anspannung vermutlich nachgelassen hatte, denn in letzter Zeit war ich oft müde.

»Hallo? Entschuldigung?«

Als ich die Frauenstimme zum zweiten Mal vernahm, stürzte ich in den Laden.

Die Stimme kam mir irgendwie bekannt vor, und als ich sah, wem sie gehörte, erkannte ich sie. Es war die Ehefrau des Fischhändlers Uofuku aus der Nachbarschaft.

»Na, so was, Poppo-chan!«

Sobald sie mich erblickte, hellte sich ihr Gesicht auf.

»Wann bist du zurückgekommen?«, sprudelte es aus ihr heraus.

Sie hielt einen Riesenstapel Postkarten in der Hand.

»Im Januar«, erwiderte ich, worauf sie den Saum ihres langen Rocks hob, einen Fuß hinter den anderen kreuzte und einen scherzhaften Knicks vollführte. Typisch Uofuku-san!, dachte ich und erinnerte mich an alte Zeiten: Wenn mich meine Vorgängerin losschickte, um fürs Abendessen einzukaufen, steckte mir die Fischverkäuferin immer Bonbons, Schokolade oder knuspriges Karamell zu. Obwohl sie wusste, dass meine Vorgängerin solche Naschereien strikt verbot, drückte sie mir verschwörerisch etwas Süßes in die Hand. Als Kind habe ich oft davon geträumt, wie schön es doch wäre, wenn die Fischverkäuferin meine Mutter sein könnte.

Aber wieso sind wir uns im letzten halben Jahr nicht einmal über den Weg gelaufen, wo wir doch Nachbarn sind, fragte ich mich beklommen.

»Meine Mutter ist inzwischen bettlägerig. Deshalb bin ich eine Weile bei ihr in Kyūshū geblieben. Wir müssen uns genau verpasst haben«, sagte sie lächelnd. »Es freut mich, dass du wohlauf bist. Weißt du, Papa und ich haben uns damals oft gefragt, wie es dir wohl ergeht.«

Papa, das war ihr Mann. Er ist vor einigen Jahren an einer schweren Krankheit gestorben. Tante Sushiko hatte es mir per E-Mail mitgeteilt, als ich mich während eines Working-Holiday-Programms in Kanada aufhielt.

»Du bist meine Rettung. Jedes Jahr warten so viele gespannt auf meine Sommergrüße. Zuerst wusste ich nicht, wie ich das dieses Jahr bewältigen sollte, aber dann hörte ich, dass der Schreibwarenladen Tsubaki wieder geöffnet haben soll. Also bin ich vorbeigekommen, um mich persönlich davon zu überzeugen. Und siehe da, du bist hier. Was für ein Glück!«, rief sie erfreut und überreichte mir den Stapel Karten.

Es waren Grußkarten mit Lotterienummern, die die Post als Sommeredition verkaufte.

Die Fischhändlerin hatte keineswegs eine schlechte Handschrift, ganz im Gegenteil, sie schrieb mit einer anmutigen Leichtigkeit, als schwebten Engelsflügel in den Himmel. Dennoch beauftragte sie Jahr für Jahr das Schreibwarengeschäft Tsubaki mit der Kalligrafie aus dem einzigen Grund, dass beide Familien von alters her in engem Kontakt standen.

»Wie gewohnt, bitte.«

»Sehr wohl«, erwiderte ich.

Damit war der Auftrag erteilt.

Nach einem kleinen Plausch ging sie wieder.

Die fadenscheinige geblümte Schürze, die weißen Söckchen und die große Haarspange, die ihren Pony zusammenraffte – all das weckte liebevolle Erinnerungen. Inzwischen hatte sie das Geschäft ihrem Sohn und der Schwiegertochter vermacht und genoss es, sich um ihre Enkelkinder zu kümmern. Insgesamt gab es drei Söhne, vielleicht hatte sie mich, als ich klein war, deshalb wie eine Tochter verwöhnt.

Ich blätterte die Kalenderseite um und markierte mit einem rosa Stift die traditionellen Tage der Hitzeperiode shōsho und risshū – die diesmal auf den 7. Juli und den 7. August fielen. Vor shōsho sendet man Grüße zur Regenzeit, bis risshū hochsommerliche Grüße, und danach erkundigt man sich nach dem Befinden, wenn die heißesten Tage zu Ende waren. Für mich war es der erste große Agenturauftrag seit Langem.

Ich spritzte mir kaltes Wasser ins Gesicht, um die Müdigkeit zu vertreiben, und machte mich sofort ans Werk.

Zuerst stempelte ich das seit Jahren benutzte Fischmotiv auf die Vorderseite der Karten, um die Ansicht zu vervollständigen. Eine einfache Prozedur, die ich auch während der Öffnungszeiten erledigen kann. Schon seit Jahren oder vielmehr Jahrzehnten übernimmt unser Geschäft die Sommergrüße von Uofuku. Eigentlich eine einfache Arbeit, aber aufgrund der Menge nicht zu unterschätzen. Die vielen Utensilien, die im Laufe der Zeit dafür verwendet wurden, sind ordentlich in Schatullen aufbewahrt, so wie meine Vorgängerin sie mir hinterlassen hat. Da unsere Familien sich schon lange kennen, muss ich nicht lange kramen, um im Handumdrehen eine typische Sommerkarte von Uofuku zu gestalten.

Das Problem stellt jedoch deren Rückseite dar. Man kann die individuell gestalteten Karten nicht wie am Fließband bearbeiten.

Da ich mit leerem Magen kein ruhiges Händchen habe, um sicher den Pinsel zu führen, muss ich nach Ladenschluss erst mal was zu mir nehmen. Meistens gehe ich abends auswärts essen. Das erhöht natürlich meine Lebenshaltungskosten, aber ich kann mich nicht dazu durchringen, für mich allein zu kochen. Glücklicherweise gibt es in Kamakura als Touristen-Hotspot eine große Anzahl an Restaurants, sodass ich eher die Qual der Wahl habe.

Nachdem ich mein diesjähriges erstes hiyashi chūka, ein kaltes chinesisches Nudelgericht mit diversen Zutaten, genossen hatte, machte ich einen kleinen Umweg zum Kamakura-Schrein. Ich bin es zwar gewohnt, alleine durch die Straßen zu laufen, aber in Kamakura ist es nachts ziemlich dunkel. Besonders auf dem Lande gibt es wenig Straßenlaternen. Es war noch nicht einmal acht Uhr, aber schon stockfinster.

Um meine Angst zu übertönen, schlurfte ich absichtlich laut mit den Holzpantinen über den Boden. Der Regen hatte zwar am späten Nachmittag aufgehört, doch der Himmel sah immer noch bedrohlich aus, als würde es jederzeit zu schütten anfangen.

Während der Tsurugaoka-Hachiman-Schrein dem Gründer des Kamakura-Shogunats, Minamoto no Yoritomo, gewidmet ist, verehrt der Kamakura-Schrein den Prinzen Morinaga, der diesem ein Ende setzte. Weiter hinten im Gelände befindet sich noch immer die Höhle, wo der göttliche Schutzpatron angeblich gefangen gehalten wurde. Gegen eine Gebühr kann man sie besichtigen.

Obwohl ich immer ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich beiden Schreinen einen Besuch abstatte, kann ich mich dennoch nicht für einen entscheiden, und lege hier wie dort die Hände zum Gebet zusammen.

Oben auf der Treppe thront ein beleuchteter riesiger Löwenkopf.

Zu Hause angekommen, nehme ich eine erfrischende Dusche, hole das Schreibset aus dem Schrank, wo es seinen angestammten Platz hat, und schiebe langsam den Deckel auf. In der Schatulle aus Paulownia-Holz, die mir meine Vorgängerin vermacht hatte, befinden sich Pinsel, Füllfederhalter und andere Kalligrafie-Utensilien.

Der Deckel ist mit einer Perlmutteinlage in Form einer Taube verziert. Es handelt sich um eine Sonderanfertigung, die meine Vorgängerin bei einem Handwerker in Kyōto in Auftrag gegeben hatte. Allerdings fehlen die Edelsteine in den Augen der Taube, und ihre Schwanzfedern sind mit Klebeband befestigt. Für mich ist es verknüpft mit einer schmerzlichen Reminiszenz.

Ich werde es nie vergessen: Die Silben aus dem i-ro-ha-Gedicht waren quasi meine ersten erlernten Worte. Mit anderthalb konnte ich es fehlerfrei auswendig aufsagen und im Alter von drei Jahren dessen fünfzig Silben in hiragana schreiben, einige Monate darauf in katakana – dank der Unterweisung meiner Vorgängerin.

Mit sechs hielt ich zum ersten Mal einen Pinsel in der Hand. Er wurde mir am 6. Juni, dem ›Tag erfolgreichen Lernens‹, überreicht. Mein persönlicher Pinsel, aus Strähnen meines Babyhaars gefertigt.

Ich erinnere mich noch deutlich an diesen Tag.

Als ich vom Mittagessen in der Schulkantine heimkehrte, erwartete mich meine Vorgängerin mit einem neuen Paar Kniestrümpfe. Es war ein ganz einfaches Modell, mit lediglich einem seitlichen Häschen-Motiv auf Wadenhöhe. Nachdem ich sie angezogen hatte, sagte sie in ernstem Ton:

»Hatoko, setz dich hierher!«

Sie wirkte noch strenger als sonst.

Unter ihrer Anleitung breitete ich eine Filzunterlage auf dem niedrigen Tisch aus und legte ein Blatt weißes Reispapier darauf, das ich mit dem Briefbeschwerer fixierte. Sämtliche Handgriffe führte ich selbstständig aus, so wie ich es bei ihr abgeguckt hatte. Vor mir lagen ordentlich aufgereiht die sogenannten ›Vier Schätze des Schreibens‹: Tuschstein, Tuschblock, Pinsel und Papier.

Während ich ihren Anweisungen lauschte, konnte ich meine Ungeduld kaum zügeln. Ich muss so aufgeregt gewesen sein, dass ich nicht einmal das Kribbeln in meinen Beinen spürte.

Endlich war es so weit, Tusche herzustellen. Aus dem Tropfkännchen träufelte ich Wasser in den inneren Rand des Tuschsteins und begann, den Stein zu reiben. Es war der Moment, den ich sehnlichst erwartet hatte. Die Kühle des Tuschsteins faszinierte mich. Ich hatte immer davon geträumt, ihn endlich auszuprobieren.

Meine Vorgängerin hatte mir zuvor nie erlaubt, ihre Utensilien anzufassen. Wenn sie mich dabei erwischte, wie ich mich mit dem Pinsel in den Achselhöhlen kitzelte, wurde ich sofort in den Lagerschuppen gesperrt. Manchmal musste ich sogar auf die Mahlzeiten verzichten. Doch je mehr ich davon ferngehalten wurde, desto stärker wuchs der Wunsch in mir, diese Schätze zu berühren.

Besonders angetan hatte es mir der Tuschblock. Wenn ich an ihm lecken würde, wie würde die schwarze, dickflüssige Masse wohl schmecken? Bestimmt noch besser als Schokolade oder Bonbons, dachte ich voller Überzeugung. Ich liebte den schwachen, geheimnisvollen Geruch, der in der Luft lag, wenn meine Vorgängerin die Tusche anrieb.

Deshalb war der 6. Juni für mich Sechsjährige der lang ersehnte Tag meines Debüts als Kalligrafin. Endlich hielt ich den abgöttisch geliebten Tuschstein in der Hand, mit dem ich jedoch so ungeschickt umging, dass meine Vorgängerin mich unbarmherzig zusammenstauchte.

Die einfache Handlung, das Reiben des Blocks auf dem Stein, um ein Meer von Tusche zu erzeugen, war für mich kaum zu bewältigen. Wenn ich den Block schräg ansetzte, um schneller zu reiben, bekam ich sofort einen Klaps auf die Hand. Den Gedanken, daran zu lecken, um zu prüfen, wie die Tusche schmeckt, konnte ich mir gleich aus dem Kopf schlagen.

An diesem Tag musste ich endlos viele Kreise aufs Papier malen. Wie beim fortlaufenden Schreiben des hiragana-Zeichens の übte ich unablässig Schleifen. Wenn meine rechte Hand von meiner Vorgängerin geführt wurde, gelangen mir die Schnörkel mühelos, aber auf mich allein gestellt, glitt der Strich zu weit nach außen oder wurde dünn wie ein Regenwurm beziehungsweise dick wie eine Schlange, manchmal sogar fett wie ein vollgefüttertes Krokodil, jedenfalls völlig aus der Form geraten.

»Halte den Pinsel gerade, nicht so schräg!«

»Heb den Ellbogen an!«

»Guck aufs Blatt!«

»Sitz aufrecht!«

»Achte auf deinen Atem!«

Je mehr ich versuchte, alles gleichzeitig zu beherrschen, desto verkrampfter saß ich da, mein Atem stockte und die Bewegungen wurden ungelenk. Auf dem Papier mehrten sich erbärmliche Kreise. Langsam hatte ich die monotone Übung satt. Schließlich ging ich damals gerade mal in die erste Klasse.

Somit war der 6. Juni in meinem sechsten Lebensjahr kein glorreicher Einstand in Sachen Kalligrafie. Trotzdem übte ich fortan fleißig, um den Erwartungen meiner Vorgängerin gerecht zu werden.

Als ich endlich in der Lage war, in einem Zug gleichmäßige Schnörkel im Uhrzeigersinn zu schreiben, musste ich das anschließend gegenläufig üben.

An den Wochentagen war nach dem Abendessen Zeit dafür. Bis zur zweiten Klasse eine Stunde, bis zur vierten Klasse anderthalb Stunden und bis zur sechsten Klasse zwei Stunden, stets unter der Aufsicht meiner Vorgängerin.

Die Schnörkel gegen den Uhrzeigersinn beherrschte ich anfangs auch nicht gut, aber allmählich gelang es mir, gleichmäßige und ausgewogene Bögen von gleicher Größe und Dicke zu zeichnen. Hiragana besteht aus einer Abfolge geschwungener Linien. Für meine Vorgängerin war dieses Training das A und O für eine schöne Handschrift. Meine Bemühungen zahlten sich aus: Mit der Zeit gelang es mir sogar, mit geschlossenen Augen flüssig zu schreiben.

Nachdem ich die Übung mit den Kreisen abgeschlossen hatte, begann ich mit den hiragana-Zeichen aus dem i-ro-ha-Silbenalphabet, eins nach dem anderen, bis sie mir perfekt gelangen. Dazu entwickelte ich meine eigenen Assoziationen:

い – stellte zwei Freunde dar, die auf einer Wiese sitzen und sich angeregt unterhalten.

ろ – repräsentierte die elegante Gestalt eines Schwans, der auf einem See dahingleitet.

は – sah aus wie ein Flugzeug, das nach einem Sturzflug wieder in den Himmel steigt, um Loops zu vollführen.

Zuerst zeichnete ich direkt die Vorlagen meiner Vorgängerin nach. Dann schrieb ich die Zeichen nach ihrem Muster und schließlich auswendig. Erst wenn sie mit dem Ergebnis zufrieden war, durfte ich zum nächsten hiragana übergehen.

Jedes Schriftzeichen hat einen Kontext und eine Etymologie. Für eine Grundschülerin wie mich war das eine große Herausforderung. Manchmal half mir die Kenntnis des chinesischen Schriftzeichens, um mir die korrekte Form der daraus abgeleiteten japanischen Silben zu veranschaulichen. Als ideale Vorlage diente mir das ›Kōyagire Daisanshū‹, die älteste noch existierende Abschrift der Gedichtsammlung ›Kokinshū‹. Da meine Vorgängerin der Meinung war, man könnte allein durch das Betrachten schöner Dinge Fortschritte erlangen, blätterte ich den ganzen Tag in diesem Wälzer, anstatt Kinderbücher zu lesen.

Auch wenn ich inhaltlich nicht viel verstand, waren die Kalligrafien aus der Hand des großen Dichters Ki no Tsurayuki von geheimnisvoller Schönheit. Jedes der fließenden Zeichen erschien mir wie eine der zwölf Schichten der damals übereinander getragenen Kimonos, die man nach und nach ablegte.

Es dauerte insgesamt zwei Jahre, bis ich die fünfzig Silben sowohl in hiragana als auch in katakana tadellos beherrschte. Ab dem Sommer in der dritten Klasse widmete ich mich ernsthaft dem Studium der Zeichen chinesischen Ursprungs, der kanji.

In den großen Ferien steigerte sich der Eifer meiner Großmutter ins Bodenlose. Ich hatte keine Zeit, mit meinen Mitschülerinnen ins Schwimmbad zu gehen oder geraspeltes Eis zu essen. Deshalb fand ich auch keine Gefährtin, die ich stolz als ›beste Freundin‹ hätte bezeichnen können. In der Klasse war ich ein stilles, zurückhaltendes Mädchen, fast unsichtbar, denke ich.

Das erste kanji, das ich übte, war 永 – Ewigkeit. Danach lernte ich 春 – 夏 – 秋 – 冬 – Frühling, Sommer, Herbst, Winter – sowie meinen Namen 雨宮鳩子 – Amemiya Hatoko. Ich wiederholte die Zeichen unermüdlich, bis ich sie korrekt schreiben konnte.

Im Gegensatz zur begrenzten Anzahl an hiragana- und katakana-Silben existierten unzählige kanji. Eine endlose Reise ohne Ziel. Außerdem gab es verschiedene kalligrafische Stile: die Blockschrift kaisho, die Halbkursivschrift gyosho und die Kursivschrift sosho, bei denen auch die Strichreihenfolge variierte. Es gab also unermesslich viel zu lernen.

So verbrachte ich meine Grundschuljahre durchweg mit Kalligrafie.

Rückblickend habe ich keine einzige schöne Erinnerung an diese Zeit. Mir wurde ständig gepredigt, dass ein Tag Pause drei Tage Wiederholung nach sich ziehe. Deshalb nahm ich selbst auf Klassenfahrten und Schulausflügen meinen Pinsel mit, um heimlich zu üben, ohne dass die anderen es merkten. Ich hielt das für völlig normal und hegte nie einen Zweifel daran.

Gedankenversunken, in Erinnerung an jene Zeit, richtete ich mich auf und begann, die Tusche zu reiben.

Inzwischen ließ ich kein Wasser mehr im Tuschstein überlaufen und hielt auch den Tuschblock nicht mehr schräg.

Es heißt, dass das Herstellen der Tusche eine beruhigende Wirkung hat. Und zum ersten Mal seit Langem genoss ich dieses angenehme Gefühl der allmählichen Auflösung meines Körpers. Diese Art von Trance, in die das Bewusstsein entrückte.

Ich war nicht etwa schläfrig, sondern mein Bewusstsein tauchte langsam in eine dunkle, bodenlose Tiefe. Es war ekstatisch.

Nachdem ich mit ein paar Strichen die Dichte der Tusche erprobt hatte, schrieb ich die Adressen auf die Rückseiten der Postkarten.

Die korrekte Anschrift des Empfängers war die erste Regel bei der Korrespondenz, die mir meine Vorgängerin mit auf den Weg gegeben hatte.

»Die Anschrift ist das Antlitz eines Briefes«, pflegte sie zu sagen. Daher musste diese besonders sorgfältig, schön und gut leserlich geschrieben sein.

Ich platzierte die jeweilige Adresse genau in der Mitte der Postkarten.

Meine Vorgängerin legte größten Wert auf Schönschrift und blieb diesem Grundsatz bis zum letzten Atemzug treu. Man solle sich jedoch vor gezierter Dünkelhaftigkeit hüten, predigte sie.

»Wenn du kunstvoll schreibst, es aber niemand entziffern kann, ist es nicht elegant, sondern einfach nur unhöflich.« So lautete ihre Devise.

Eine schöne Handschrift nützt nichts, wenn der Empfänger sie nicht entziffern kann. Deshalb verzichtete sie als öffentliche Schreiberin weitgehend auf Kursivschrift, auch wenn sie diese gelegentlich übte.

Genauigkeit und Präzision sind unerlässlich, da ein öffentlicher Schreiber kein kalligrafischer Künstler ist. Diese Prinzipien wurden mir von klein auf eingetrichtert. Ihren Anweisungen entsprechend, bemühte ich mich also, die Adressen in einem klar leserlichen Stil zu schreiben, damit jeder Postbote sie entziffern konnte.

Auch bei Zahlen folgte ich ihrer Tradition, indem ich arabische Ziffern verwendete, um Missverständnisse zu vermeiden.

Ich brauchte dann eine Woche, um die Sommergruß-Karten für die Fischhändlerin Uofuku fertigzustellen. Zum Glück unterlief mir kein einziger Fehler.

Während ich damit beschäftigt war, neigte sich der Juni seinem Ende zu. In diesem Jahr war die Regenzeit kurz, und es schien, als würde sie jeden Moment aufhören.

Jedes Jahr am 30. Juni findet das große Reinigungsritual im Hachiman-Schrein statt.

Am Nachmittag machte ich mich etwas früher auf den Weg, um vor dem Schrein-Besuch noch ein wenig zu bummeln. Da der Schreibwarenladen Samstagnachmittag, Sonntag und an Feiertagen geschlossen ist, konnte ich unbefangen ausgehen.

Ich wollte einen neuen oharahi-san besorgen.

Ein oharahi-san ist eine ringförmige Dekoration aus geweihten Reisstrohseilen, deren Enden über Kreuz zusammengebunden sind. Man findet sie oft an den Haustüren in Kamakura. Zweimal im Jahr erhält man anlässlich der shintoistischen Reinigungsrituale einen neuen Kranz.

Der oharahi-san, der bei der Sommersonnenwende am 30. Juni verteilt wird, hat hellblaue Bänder, während bei der Wintersonnenwende am 31. Dezember rote Bänder verwendet werden. Im Laden hing noch der alte Kranz vom letzten Jahr.

Obwohl ich nicht besonders gläubig bin, wollte ich die Tradition gewissenhaft beibehalten. Meine Vorgängerin nahm ebenfalls, egal wie beschäftigt sie war, an den beiden jährlichen Reinigungsprozeduren teil.

Ich bezahlte unverzüglich die Spende von dreitausend Yen und erhielt dafür den neuen oharahi-san. Da ich rechtzeitig eintraf, konnte ich auch der Zeremonie beiwohnen.

In dem Moment, als ich den prachtvollen chinowa durchschritt, einen riesengroßen, aus Schilfgras geflochtenen Ring, spürte ich deutlich das Nahen des Sommers. Der schimmernde Himmel erschien mir noch blauer als sonst.

Ich bin fest davon überzeugt, dass in Kamakura Neujahr im Sommer beginnt. Über dem chinowa kreisten majestätisch zwei Schwarzmilane hoch oben am Himmel.

Nachdem ich den Ring dreimal in Form einer liegenden Acht durchschritten hatte, nahm ich von der Priesterin den geweihten Sake in Empfang. Sofort spürte ich, wie sich der Knoten in meinem Herzen löste. Das Blau des Himmels schien sich weiter zu vertiefen, und ich hatte das Gefühl, davon umfangen zu werden.

Leicht beschwipst torkelte ich nach Hause und hängte den neuen oharahi-san an den Eingang. Endlich konnte ich mich auf den kommenden Sommer freuen.

Da niemand in der Nähe war, flüsterte ich heimlich: »Frohes neues Jahr.«

Wurden meine Worte vernommen? Jedenfalls kam ein starker Südwind auf und ließ die hellblauen Bänder munter in der Brise flattern.

Als wollten sie den Sommer verkünden, fingen am nächsten Tag die Zikaden an zu zirpen. Gestern waren sie noch stumm gewesen, aber pünktlich am 1. Juli hörte man ihre bizarren Laute. Da die Regenzeit dieses Jahr früh vorbei war, hielt nun endgültig der Sommer Einzug.

Allerdings ist es die »Saure-Gurken-Zeit« für den Schreibwarenladen Tsubaki. Nicht nur für den Laden, sondern in Kamakura insgesamt. Während in Bahnhofsnähe noch einigermaßen Betrieb herrscht, zieht es die meisten Menschen in Richtung Meer nach Yuigahama oder Zaimokuza.

Es gibt auch weniger touristische Attraktionen, selbst derMeigetsu-Tempel, der für seine Hortensien bekannt ist, stutzt die Büsche bereits im Juli. Außerdem sind die Sommer in Kamakura extrem heiß, was Besucher sicherlich abschreckt.

Da sich kaum Kundschaft blicken ließ, habe ich mich drangemacht, im Haus Ordnung zu schaffen. Tante Sushiko hatte zwar grob aufgeräumt, aber überall lagen noch Dinge herum, die meiner Vorgängerin gehörten. Wenn es kostbare Gegenstände gewesen wären, hätte ich sie an einen Antiquitätenhändler verscherbeln können, aber ihre Erbstücke hatten keinen historischen Wert. Das meiste davon war unbedeutender Papierkram. Darunter befanden sich sogar kalligrafische Übungsblätter, die offenbar von mir stammten. Ich sammelte alles ein und stopfte es in Müllsäcke. Sollte doch ein unvorhergesehener Kunde hier aufkreuzen, konnte er die Glocke auf der Ladentheke läuten, um auf sich aufmerksam zu machen.

Der Schreibwarenladen ist von halb zehn bis Sonnenuntergang geöffnet. In der Abenddämmerung hatte ich vor, den Laden zu schließen, als plötzlich die Glocke ertönte.

Ich eilte in den Laden, wo eine Dame stand, die ich auf Ende sechzig schätzte. Sie schien der feineren Gesellschaft von Kamakura anzugehören. Ich kannte sie jedoch nicht persönlich.

Die zierliche Person trug ein weiß gepunktetes marineblaues Kleid mit Manschetten und passend dazu einen Sonnenschirm in gleichem Stoff. Ein eleganter Strohhut, verziert mit einer Ansteckblume, thronte auf ihrem Kopf, und ihre Hände waren mit weißen Spitzenhandschuhen bekleidet. Sie sah aus wie eine Calpis-Flasche.

»Guten Tag«, begrüßte ich sie.

»Es heißt, Gonnosuke-san von der Familie Sunada sei heute Morgen verstorben«, kam sie gleich zur Sache.

Womöglich erwartete mich ein Auftrag für ein Schriftstück. Irgendwie spürte ich, dass diese Kundin nicht hergekommen war, um Schreibwaren zu kaufen. In solchen Dingen war mein Instinkt genauso untrüglich wie der meiner Vorgängerin.

Unser Laden ist, wie der Name schon sagt, ein kleines Schreibwarengeschäft, das jedoch keine Werbung für Schreibdienste macht. Trotzdem kommen ab und zu Nachbarn oder langjährige Kunden mit derartigen Anfragen zu mir.

»Gonnosuke-san – so heißt er?« Weder der Vorname noch der Familienname Sunada sagten mir etwas.

»Ach, Sie kennen ihn nicht? Er ist hier in der Gegend allen wohlbekannt.«

»Nein, tut mir leid.«

Ich hatte das Gefühl, dass das Gespräch länger dauern würde. In einem passenden Moment bot ich Madame Calpis an, auf einem Hocker Platz zu nehmen. Sie humpelte nach vorn und setzte sich grazil darauf. Ich holte einen Becher frischen Gerstentee aus dem Kühlschrank im Hinterzimmer und servierte ihn ihr auf einem Tablett.

»Ich wusste ja bereits, dass er herzkrank war«, setzte Madame Calpis das Gespräch fort. »Die Hitze in letzter Zeit muss ihm arg zugesetzt haben. Morgen soll die Totenwache stattfinden, und übermorgen wird er eingeäschert, habe ich erfahren.«

»Ach so?«, erwiderte ich unverbindlich.

Ich war überhaupt nicht im Bilde. Von einem Todesfall in der Nachbarschaft hatte ich bisher noch nichts vernommen.

»Aber mein Fuß, wissen Sie. Ich würde ja gern persönlich dort erscheinen, im Moment bin ich jedoch gehbehindert. Deshalb wollte ich wenigstens eine Beileidsgabe überbringen lassen.«

Als ich genauer hinsah, bemerkte ich den Verband an ihrem linken Knöchel. Das erklärte, warum sie vorhin durch den Laden gehumpelt war.

»Natürlich«, erwiderte ich einfühlsam.

»Könnten Sie bitte unverzüglich ein Kondolenzschreiben, das ich zusammen mit dem Geld schicken kann, für mich verfassen?«, bat sie mich.

»Selbstverständlich«, versicherte ich ihr, den Blick auf Madame Calpis’ Hände gerichtet.

Meine Vorgängerin hatte mir beigebracht, den direkten Blickkontakt bei Kunden, die einen persönlichen Brief in Auftrag geben, zu vermeiden, da jeder seine privaten Gründe haben mochte. Seither achte ich darauf, den Leuten eher auf die Hände als in die Augen zu schauen, wenn ich ihnen zuhöre. Die Arme von Madame Calpis waren gebräunt und überraschend muskulös und kräftig.

»Wenn ich daran denke, wie bekümmert Frau Sunada sein muss …«, sagte Madame Calpis und tupfte sich mit einem Taschentuch über das Gesicht, ob Schweiß oder Tränen, war nicht auszumachen. Das Taschentuch war ebenfalls gepunktet, passend zum Kleid.

»Könnten Sie mir vielleicht ein paar Erinnerungen an Gonnosuke-san schildern?«, fragte ich.

Madame Calpis führte den Becher Gerstentee mit beiden Händen an den Mund und trank ihn in einem Zug aus. Obwohl es schon nach 18:00 Uhr war, zeigte das Thermometer immer noch knapp 30 Grad.

Um einen Kondolenzbrief zu schreiben, brauchte ich ein paar Informationen über den Verstorbenen.

»Er war ein ausgesprochen kluges Kerlchen«, berichtete Madame Calpis stolz. »Die Sunadas hatten keine eigenen Kinder, wissen Sie. Deshalb hat Frau Sunada mit Einwilligung ihres Mannes Gonnosuke aufgenommen. Ihre Verwandten waren wohl strikt dagegen.«

»Das heißt, Gonnosuke-san ist von den Sunadas adoptiert worden? Oder war er in Pflege bei ihnen?«, fragte ich.

Ich konnte mir vorstellen, wie traurig es für das Ehepaar sein musste, dass die mühsam geknüpfte Beziehung zu dem Kind nun so jäh abgerissen war.

»Ich weiß nicht so recht«, sagte sie ausweichend. Sie holte ihr Handy heraus und fing an, darauf herumzutippen.

»Ah, da haben wir ihn, Gonnosuke«, sagte sie in leicht vorwurfsvollem Ton ob meiner Unkenntnis und zeigte mir ein unscharfes Foto.

Zuerst konnte ich kaum etwas erkennen, aber eines war sicher: Das war definitiv kein Mensch.

»Wie … ein Affe?«, fragte ich ungläubig.

Sie nickte und klappte energisch das Handy zu.

»Sein früheres Herrchen war vor ihm gestorben. Er wurde dann in einem Tierheim untergebracht, wo Frau Sunada ihn entdeckte.«

Während sie sprach, nahm Madame Calpis einen Umschlag für die Kondolenzgabe aus ihrer Tasche und legte ihn auf den Tisch. Auf dem Umschlag klebte eine Haftnotiz, auf der ihr Name stand.

»Es tut mir leid, dass ich so dränge, aber könnten Sie das bitte so schnell wie möglich erledigen?«

»Ja, natürlich.«

»Ich bringe das Geld später vorbei. Bereiten Sie bitte eine Rechnung für mich vor.«

Mit diesen Worten hinkte Madame Calpis, auf den Sonnenschirm gestützt, aus dem Laden. Ihr Gang wirkte jedoch nicht mehr so mühsam wie bei der Ankunft.

Nach Ladenschluss machte ich mich sofort an die Arbeit.

Für Beileidsbekundungen gelten etliche Regeln. Deshalb zog ich das Handbuch meiner Vorgängerin zurate, um sie mir zu vergegenwärtigen.

Ich atmete tief durch und begann, die Tinte vorzubereiten.

Bei Kondolenzbriefen ist es üblich, die Tusche im Gegenuhrzeigersinn zu reiben, also genau andersherum als normalerweise.

Deshalb fühlte sich die entgegengesetzte Richtung ungewohnt an, was das Reiben erschwerte. Dennoch war ich darauf bedacht, den Tuschblock nicht allzu stark aufzudrücken, wenn die Flüssigkeit in der Vertiefung des Steins sich färbt. Im Trauerfall verwendete man nämlich eher wässrige Tusche, pechschwarze wäre unschicklich.

Beim Text ist darauf zu achten, Tabu-Ausdrücke wie ›noch einmal‹, ›erneut‹ oder ›abermals‹ zu vermeiden. Ebenso fügt man kein Postskriptum an, um den Tod nicht wiederholt herbeizuzitieren. Außerdem verzichtet man auf respektvolle Personalpronomen.

Bedächtig hob ich den Pinsel.

Sofort überkam mich das Gefühl, als würde das Leid der ganzen Welt magnetisch in meine Tränendrüsen gezogen.

Es vermischte sich mit dem Kummer, den ich als Kind beim Tod meines Goldfischs empfand, und der Trauer, als Tante Sushiko starb.

Die Nachricht von Gonnosukes plötzlichem Tod hat mich zutiefst erschüttert und meinen Blick zum Himmel emporschweifen lassen.

Welch trauriges Ereignis!

Ich wusste zwar um seine Erkrankung, hätte jedoch niemals gedacht, dass er uns so früh verlassen würde.

Es ist unfassbar.

Ich erinnere mich an Gonnosuke, an seine schönen Augen und die fröhliche Gelassenheit, mit der er mich immer empfing.

Möge seine Seele in Frieden ruhen.

Euer Kummer ist sicher grenzenlos.

Nun gilt es, tapfer zu sein.

Bleibt stark!

Ich hätte Euch gern persönlich aufgesucht, aber meine gesundheitliche Verfassung lässt dies leider nicht zu.

Dafür nehmt bitte meine symbolische Gabe in Empfang und legt sie auf seinen Familienaltar.

Hiermit möchte ich mein aufrichtiges Beileid zum Ausdruck bringen.

Diese Beileidsbekundung verfasste ich also mit einer viel blasseren Tusche als gewöhnlich.