4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Andrew beginnt ein Praktikum in einem Zoo, in dem eines der seltensten Geschöpfe der Welt lebt: Ein Alpha. Dieses menschenähnliche Wesen wird wie ein Tier gehalten, wild und ungezähmt, wie es ist. Sein rohes Wesen fasziniert den jungen Andrew. Besonders, als er diesem großen, gefährlichen Alpha von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht. Ein Alpha kann einen Eindringling in wenigen Sekunden in Stücken reißen. Doch dieser hier verschont ihn und was Andrew im ersten Moment für Erbarmen hält, entpuppt sich bald als instinktgetriebene Gier, die ihn in eine Rolle drängen will, gegen die er sich mit aller Macht sträubt. Er weiß, er sollte Abstand suchen. Wieso zieht es ihn stattdessen immer wieder zu dem Alpha hin? Heat im Zoo ist ein Gay Dark Romantasy Roman im Omegaverse. Es werden Themen aufgegriffen, die den einen oder anderen Leser triggern könnten. Eine Triggerwarnung ist deshalb am Anfang des Buches eingefügt. Dieses Buch ist für ein reiferes Publikum bestimmt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Heat im Zoo

Jessica Graves

Deutschsprachige Erstausgabe Januar 2021

Copyright © 2021 Jessica Graves

Jessica Graves

c/o WirFinden.Es

Naß und Hellie GbR

Kirchgasse 19

65817 Eppstein

Alle Rechte vorbehalten

Alle Rechte vorbehalten

Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Autorin unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische und sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung, wozu auch die Verbreitung über »Tauschbörsen« zählt. Der Text enthält eingebettete Signaturen, die eine Verfolgung illegaler Kopien zu ihrem Ursprung ermöglicht.

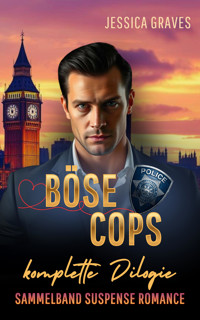

Covergestaltung und Bildmaterial: graphics_pro960s – www.fiverr.com/graphics_pro960

Buchsatz: Jessica Graves

1. Auflage

Triggerwarnung

Liebe Leser,

»Heat im Zoo« ist Gay Dark Romantasy im Omegaverse. Wie im Dark Romance Bereich üblich, werden Themen aufgegriffen, die den einen oder anderen Leser triggern könnten.

Bevor Sie zur nächsten Seite blättern, beachten Sie deshalb bitte die folgenden Themen:

- Expliziter sexueller Inhalt (zwischen Männern)

- Zweifelhafte Zustimmung zum Sex

- Sex in der Öffentlichkeit

- bewusstseinsverändernde Stoffe bzw. Pheromone

- Häusliche Gewalt

- Mord

- Homophobie

- Erwähnungen/Gedanken zu Sodomie (keine Gestaltwandlung und kein Sex mit Tieren)

- Vergewaltigung (nicht verherrlichend)

- religiöser Fanatismus

- zweckentfremdetes Gemüse

Lesen auf eigene Gefahr. Darüber hinaus ist das Buch für ein reifes Publikum ab 18 bestimmt. Von einem Verleihen, Verschenken oder Verkauf an Minderjährige rät die Autorin ausdrücklich ab.

Vorwort - Omega Verse

Dieses Buch bietet eine grobe Einführung ins »Omega Verse«. Vorkenntnisse zu diesem Thema sind nicht notwendig.

Ein kurzes Wort zu »Omega Verse«, für jene, denen es kein Begriff ist:

Diese Form von alternativem Universum stützt sich auf die Idee, dass Menschen in drei Geschlechter einzuteilen sind: Alphas, Omegas und Betas. Das erfolgt zusätzlich zur Einteilung in Frau und Mann.

Alphas sind dominant, können schwängern und entwickeln während der Paarung einen Knoten an der Wurzel des Gliedes, mit dem sie sich für ein paar Minuten im Inneren verhaken. Omegas dagegen sind unterwürfig und empfangend. Sie können schwanger werden, selbst, wenn sie Männer sind.

Alphas durchlaufen periodisch eine Phase, die sich »Brunst« nennt, Omegas dagegen eine Periode namens »Heat« oder »Hitzephase«, die ihre Fruchtbarkeit signalisiert und Alphas aufgrund der ausgestoßenen Pheromone in ihrer Umgebung rasend vor Lust werden lässt.

Betas haben nichts von alledem. Weder Hitze noch Brunst. In vielen Universen werden die Betas deshalb außer Acht gelassen. So auch in diesem Roman.

Eine Erklärung der einzelnen Begriffe findet sich im Glossar am Ende des Buches.

Kapitel 1

Auf dieser Erde gab es nur eine Spezies, die den anderen überlegen war: den Menschen.

Andrew wusste das. Er wusste das und stimmte zu, als man ihm das Praktikum im Zoo anbot, weil er sich gern um jene kümmerte, die sich der menschlichen Gattung unterordnen mussten. Die Tiere, die weiter unten in der Nahrungskette standen und auf das Wohlwollen der Menschen angewiesen waren. Er gehörte selbst zu den Schwächeren, hatte am eigenen Leib erfahren, was es bedeutete, dem Jähzorn hasserfüllter Personen ausgesetzt zu sein, und wollte dafür sorgen, dass andere es besser hatten.

An seinem ersten Tag stellten ihm die Pfleger einige der Tiere vor. Und als er am frühen Abend auf den Ausgang zuschlenderte, überreizt von den vielen Informationen, von denen ihm der Kopf schwirrte, bemerkte er, dass er auf dem riesigen Gelände, das der Zoo einnahm, in ein Gefilde gekommen war, das er vorher nicht betreten hatte.

Andrew genoss die letzten Sonnenstrahlen, die ihm ins Gesicht schienen, lehnte sich gegen einen hüfthohen Holzzaun und kam einen Moment zur Ruhe.

Auf dieser Erde gab es zwar eine übergeordnete Spezies, aber auch eine Vielzahl von Wesen, denen die Menschen neidlos ein adäquates Maß an Intelligenz zuschrieben. Neben Delfinen, Wolfshunden und Menschenaffen lebten unter ihnen weitere Spezies, die den Menschen nicht unähnlich waren, doch in ihrem verrohten Verhalten weit unter ihrem Niveau standen:

Alphas und Omegas.

Und als Andrew den Blick über das Gehege wandern ließ, das unbewohnt wirkte, blieb er an einer Informationstafel hängen, auf der ›Alpha‹ geschrieben war. Ihm lief ein unangenehmer Schauer über den Rücken. Unvermittelt trat er einen Schritt zurück. Genauso gut hätte auf dem Schild ›Tiger‹ stehen können.

Alphas und Omegas galten als Vertreter einer menschenähnlichen Gattung, besaßen allerdings keine Menschenrechte. Sie waren nicht so weit entwickelt wie richtige Menschen, liefen nackt durch die Welt, und dass sie sich dabei aufrecht fortbewegten und nicht vornübergebeugt, änderte nichts an ihrer rohen Unzivilisiertheit. Auch waren sie der Sprache nicht mächtig und gaben stattdessen primitive Laute von sich. Zur Vernunft nicht fähig, folgten sie einzig ihren Instinkten. Sie waren vom Aussterben bedroht. Es gab nur wenige von ihnen – mehr Alphas als Omegas. Und die, die noch lebten, befanden sich vorwiegend in der Obhut der Zoos dieser Welt.

Andrew spähte durch das Gehege, doch zwischen all den Büschen konnte er den Alpha nicht entdecken. Und auch die kleine Höhle aus Stein, die in der Mitte der Fläche künstlich auf einem grasbewachsenen Hügel errichtet worden war und deren offene Seiten gegen Wind und Wetter verglast waren, schien leer. Er beschloss, sich nicht weiter damit zu beschäftigen, und riss sich vom Anblick des verlassenen Terrains los, um zum Ausgang zu gehen.

Auf dem Heimweg dachte Andrew daran zurück. Er konnte sich nicht erinnern, dieses Gehege vorher als Besucher schon einmal gesehen zu haben. Es lag in einem Teil des Zoos, in dem sich auch andere verwaiste Tiergehege befanden. Gut möglich, dass es unbewohnt war. Alphas waren so selten, dass er sicher wüsste, wenn der Zoo einen beherbergte!

Andrew hatte noch nie einen zu Gesicht bekommen, außer auf Fotos. Darauf sahen sie nicht anders aus als gewöhnliche Menschen… nur wirkten sie grober und hatten einen wilderen Blick. Markante Kieferpartien, große Nasen, eindrucksvolle Muskeln.

Wieder lief Andrew ein Schauer über den Rücken. So einem Wesen wollte man lieber nicht im Dunkeln begegnen. Ihm war nicht wohl bei dem Gedanken, während seines Praktikums vielleicht einem Alpha gegenüber zu stehen. Bei der Aussicht darauf wurde er ähnlich nervös, wie er gewesen wäre, wenn er sich einem wilden Bären hätte nähern sollen. Doch zugleich konnte er nicht leugnen, dass er neugierig war. Es kribbelte aufgeregt in ihm und er hoffte, am nächsten Tag endlich auch diesen Teil des Zoos offiziell kennenlernen zu dürfen.

Als ihn einer der Pfleger am nächsten Morgen mit sich nahm, liefen sie erst noch einmal die Gehege ab, die Andrew schon kannte. Sein Begleiter, Mr. Stephen Fagon, war ein schlaksiger, rothaariger Mann in den Dreißigern, mit Sommersprossen und offenem Lächeln. Seine unkomplizierte Art im Umgang mit den Tieren nahm Andrew schnell die Nervosität. Den ganzen Vormittag lang fütterten sie die Bewohner des Zoos und kümmerten sich darum, ihre Wohnstätten von jeglichem Schmutz zu befreien.

Gegen Mittag schickte Mr. Fagon ihn in die Mittagspause und versprach, ihn nach einer Stunde wieder abzuholen. Andrew packte sein Sandwich aus, setzte sich auf eine Bank und aß. Er hatte das verlassene Alphagehege den ganzen Tag über nicht aus dem Kopf bekommen. Nun, da er Zeit zum Nachdenken hatte, kehrten seine Gedanken dahin zurück. Eilig aß er den Rest des Brotes und machte sich dann in die Richtung auf, in der das Territorium des seltenen Wesens lag. Einen kurzen Blick würde er riskieren. Andrew wollte wissen, wie genau dieser Alpha aussah, falls tatsächlich einer das Gehege bewohnte. Wenn er sich beeilte, wäre er zum Ende der Mittagspause zurück.

Als Andrew am Holzzaun und dem kleinen Informationstäfelchen ankam, wurden seine Erwartungen enttäuscht. Das Terrain, das ein wenig abgesenkt war, sodass es von Besuchern gut überblickt werden konnte, war ausgestorben. Wie am Vorabend. Kein Alpha trieb sich hier herum. Andrew ging am niedrigen Zaun entlang, hinter dem ein tiefer Graben dafür sorgte, dass der Alpha nicht entkommen konnte. Vielleicht hatte Mr. Fagon ihm diesen Teil deshalb nicht gezeigt? War er tatsächlich verwahrlost und das Schild war alt?

Andrew lief so lang am Zaun entlang, bis er, verborgen von großen Büschen, an ein hölzernes Tor kam, auf dem ein schwarz-gelb umrahmtes, dreieckiges Warnschild hing und darunter die Worte: ›Zutritt nur für Angestellte.‹

Das Tor war einen deutlichen Spaltbreit offen.

Andrew runzelte die Stirn. Selbst in leeren Gehegen wurden alle Tore und Türen stets verschlossen gehalten, das hatte er mittlerweile gelernt. Das tat man, damit sich kein Besucher aus Versehen hinein verirrte und nicht mehr herausfand.

Deshalb hätte Andrew das Tor eigentlich schließen sollen, aber die Neugier zog ihn weiter. Einem Impuls folgend, trat er hindurch und lehnte es hinter sich wieder an. Er schlich durch den kleinen, holzverkleideten Gang, ehe dieser endete und Andrew ins Gehege hineintrat. Dort blieb er stehen und schaute sich um. Nun befand er sich auf der anderen Seite des Terrains, hinter der Höhle. Von hier aus konnte er den Eingang ausmachen, ein mannshohes, weites Loch, das in die Höhle eingelassen war, geschützt vor den Augen der Besucher.

Noch einmal spähte Andrew durch das Gelände. Er sah nichts außer ein paar Büschen auf der großflächig angelegten, grünen Wiese. Auf der anderen Seite, nahe dem Graben, plätscherte ein kleiner Wasserfall in einen Teich.

Andrew fühlte sein Herz bis zum Hals schlagen, als er einen ersten Fuß auf das saftige Grün setzte. Beinahe fürchtete er, dass nun der Himmel über ihm einstürzen und sich etwas Strafendes auf ihn stürzen würde. Aber jegliche Bestrafung, die sein schlechtes Gewissen als angemessen empfand, blieb aus. Stattdessen vernahm er leise, hohe Laute, unterbrochen von einem tiefen, dunklen Knurren. Andrew spitzte die Ohren. Also war da doch etwas? Und es klang verletzt.

Das Geräusch kam aus der Höhle.

Langsam ging er darauf zu. Wachsam, um beim kleinsten Anzeichen von Gefahr sofort zum Ausgang zurück zu rennen. Er trat so leise auf, wie er konnte, damit er sich nicht bemerkbar machte. Ein verletztes Tier, das sich in seiner Privatsphäre gestört fühlte, war schnell bereit, eine vermeintliche Bedrohung zu attackieren, soviel wusste er.

Mit jedem Schritt, den Andrew tat, wurden die Geräusche lauter. Ein hohes Fiepen, Keuchen und rasselndes Atmen und etwas, das klang, wie ein harter Schlag gegen etwas Nasses.

All das wiederholte sich in einer Endlosschleife und wurde deutlicher hörbar, als Andrew nähertrat.

Er stand nun wenige Meter von der Höhle entfernt. Sonnenlicht flutete von der verglasten Seite gegenüber hinein, doch es war gerade hell genug, um ein paar muskulöse nackte Beine zu bescheinen, die er im Inneren ausmachen konnte. Der Rest des Körpers war vorgebeugt, in einen Bereich der Höhle, der vom Licht unberührt blieb.

»F-fuck«, rief eine heisere Stimme und Andrew sprang erschrocken zurück. Der Ruf war von drinnen gekommen und hatte verzweifelt geklungen. Ein weiteres Stöhnen folgte, das Andrew nur als gequält beschreiben konnte. »Guter Junge«, keuchte die Stimme, »ja, genau da- ahh!« Ein dunkles Knurren antwortete ihm und dann ertönte wieder dieses laute Klatschen.

Andrew taumelte zurück. Sein Puls ging schnell, seine Atmung noch schneller. Das hier war kein Schmerz, erkannte er und seine Wangen wurden heiß vor Scham. Es war etwas ganz Anderes.

Erst war er zu erstarrt, um sich abzuwenden. Zu schwer fiel es ihm, zu begreifen, was da vor sich ging.

Doch als die Stimme erneut: »F-fuck! Fester, Baby!«, stöhnte und er sie siedeheiß als die von Mr. Fagon erkannte, wirbelte Andrew herum und rannte über das Gelände zurück zum Ausgang. Er eilte durch den Gang und lehnte dann hinter sich die Tür an, ehe er in zügigen Schritten den Zoo durchquerte und zu der Bank ging, auf der er auf Mr. Fagon warten sollte.

Seine Ohren glühten noch, als er den Pfleger zum Ablauf der Mittagspause herannahen sah. Eilig versteckte Andrew sie hinter seinem schulterlangen, schwarzen Haar, damit ihn seine Ohren nicht verrieten.

Mr. Fagon wirkte ganz und gar nicht so, als wäre er gerade mit einem menschenähnlichen Wesen intim geworden. Am helllichten Tag. Mitten in einem Zoo! Im Gegenteil. Er sah aus, als hätte er einen kurzen Mittagsschlaf gehalten. Sein rötliches Haar war ein wenig zerzaust, aber das wäre Andrew nicht aufgefallen, wenn er nicht gewusst hätte, was der Pfleger getrieben hatte. Und mit wem…

Er humpelte. Andrew hielt sich vor Augen, was der Grund dafür gewesen sein musste, und sein Puls beschleunigte sich, während er den Blick starr zu Boden richtete.

Mr. Fagon schien viel von Tieren zu verstehen, doch die Körpersprache der Menschen lag ihm nicht sonderlich – oder er bezog das beschämte Verhalten seines Praktikanten auf etwas Anderes.

»Kann es weitergehen?«, fragte er mit einer gelösten, entspannten Fröhlichkeit, die Andrew unpassend schien, wenn man bedachte, dass der Pfleger gerade mit einem Tier… Er brach den Gedanken ab, bevor er ihm aus Versehen über die Lippen kommen konnte.

Den ganzen Tag über war Andrew still und in sich gekehrt, während er versuchte, die Bilder und Geräusche, die sich in sein Bewusstsein gebrannt hatten, zu verdrängen. Er war tief beschämt von dem, was er miterlebt hatte. Andrew hatte keine Erfahrung mit Sex. Er war gerade neunzehn geworden und bald würde er sein Studium beginnen. Aber die Arbeit in der Obdachlosenküche seiner Tante Magda, die ihn bei sich aufgenommen hatte, nachdem seine Eltern gestorben waren, hatte ihn schon in frühen Kindertagen und bis zum Schulabschluss beschäftigt gehalten. Zu beschäftigt, um auch nur daran zu denken, was ihm in Liebesdingen gefallen könnte. Zu sehr eingespannt, um Freundschaften zu knüpfen, die ein paar Monate überdauerten. Und obwohl er von ihren Worten von Zucht und Ordnung mittlerweile nicht mehr ganz so verschreckt war und es ihm mehr und mehr gelang, sich von ihrer Kontrollsucht zu befreien, hatte er bisher keinen Gedanken an etwas wie Sex verschwendet. Er war neugierig gewesen. Aber anfangs waren ihm sein schlechtes Gewissen und der anerzogene Ekel dazwischengekommen… und später, wenn er die ersten Selbstversuche unternommen hatte, war es ihm nie so atemberaubend erschienen, wie es ihm suggeriert worden war. Sich selbst zu berühren, sein Glied so lange zu reiben und zu massieren, bis er kam, war nicht annähernd so gut, wie er sich erhofft hatte, und so hatte er es bald wieder sein lassen. Es war das schlechte Gewissen, das ihn befiel, wenn er sich selbst befleckte, nicht wert gewesen.

Nun fragte er sich, wo die Grenzen für andere Menschen lagen. Er kannte niemanden, der zugegeben hätte, sich mit einem Alpha oder einem Omega zu paaren. Es war, als würde man den Leuten eröffnen, man hätte Sex mit Menschenaffen. Es würde einen unheimlichen Skandal geben. Zum einen, weil sie als primitive Spezies galten. Man verband Schmutzigkeit, Rüpelhaftigkeit und niedere Bedürfnisse mit ihnen. Zum anderen, weil man von vornherein davon ausging, dass es die Menschen waren, die die Situation ausnutzten. Andrew wollte nicht glauben, dass Mr. Fagon den Alpha zu etwas gezwungen hatte… Dafür machte der Pfleger insgesamt einen zu sanften und rücksichtsvollen Eindruck. Andererseits, wer konnte schon sagen, ob das menschenähnliche Wesen nicht durch ihn betrogen worden war? Verführt, weil das Tier zu vertrauensselig gewesen war und sich hatte dazu treiben lassen, etwas Unethisches zu tun?

Andrews Herz schlug schneller, als Mr. Fagon am späten Nachmittag endlich die Richtung einschlug, in der das Gehege des Alphas lag. Der Pfleger führte ihn herein und erzählte ihm mit leiser Stimme, an welche Regeln er sich halten sollte. Dass Andrew erneut tiefrot angelaufen war, kaum, dass er die Höhle erblickt hatte, schien Mr. Fagon nicht zu bemerken. Er wies ihn darauf hin, dass man einen Alpha nicht unterschätzen durfte. Übermenschliche körperliche Stärke, scharfe Klauen, eine gewisse Intelligenz … und sie waren durchaus in der Lage, zu erkennen, wer es gut mit ihm meinte und wer nicht. Ein Alpha ließ sich nicht hinters Licht führen und er mochte es nicht, wenn man den Versuch unternahm, ihm etwas vorzugaukeln. Das konnte unschön enden. Ein Alpha konnte einen Menschen mit bloßen Händen töten.

Andrew sog scharf die Luft ein, als Mr. Fagon ihm das sagte, als sei es eine interessante Nebeninformation. Er hatte sich an einem Tier vergangen, das ihn bei dem kleinsten Anzeichen von Verrat töten konnte? Sicher, Andrew war bereits aufgefallen, dass der Pfleger in der Nähe gefährlicher Tierwesen noch mehr aufblühte. Aber war das nicht… eine Nummer zu groß?

Mr. Fagon führte Andrew in einem ausschweifenden Bogen um die Höhle herum und erzählte ihm, dass sich dieser Alpha zwar gern im Verborgenen hielt, doch jeden Schritt in seinem Revier genauestens von seinen zahlreichen Verstecken aus beobachtete. Er wüsste, dass sie hier waren. Und der einzige Grund, weshalb er sich nicht zeigte, sei, weil er Mr. Fagons Stimme zuordnen könne und ihn nicht als Gefahr einstufte. Das klang plausibel, wenn man bedachte, wie nah sie sich gekommen waren. Der Pfleger wies zu der Stelle hin, an der der Alpha sein Geschäft verrichtete. Das musste sauber gehalten werden. Dann gingen sie einige Meter weiter, hin zu einem eindrucksvollen, flachen Stein in der Größe eines Couchtisches. Mr. Fagon griff in seine Tasche und holte das Futter für den Alpha heraus: Gemüse und gebratenes Huhn.

»Sie vertragen kein rohes Fleisch«, fügte er hinzu, als hätte er Andrews verwunderte Miene gesehen, »zumindest nicht die, die wir in Gefangenschaft halten. Ihre Mägen sind den unseren sehr ähnlich. Sie gewöhnen sich schnell daran, rohes Fleisch nicht mehr verarbeiten zu können.«

Andrew nickte, doch er warf dabei nervös einen Blick über die Schulter, als fürchtete er, von dem Alpha angegriffen zu werden, der, wenn man Mr. Fagon glauben durfte, eine solche Bedrohung war.

»Mach dir keine Sorgen um ihn«, sagte der Pfleger, als hätte er seine Gedanken gelesen. »Er zeigt sich nicht, bis wir weg sind.«

»Wie kommt es, dass man ihn so selten sieht?«, fragte Andrew, während sie zum Ausgang des Geheges zurückgingen. »Haben die Besucher überhaupt etwas von ihm?«

Mr. Fagon hielt ihm die Holztür auf und zuckte mit den Achseln. »Er ist scheu und mag es nicht, allzu viel begafft zu werden.« Die Art, wie er über die Tiere des Zoos sprach, klang stets so, als seien sie auf einer Ebene mit Menschen. Auf gewisse Weise fand Andrew das sympathisch.

Sie ließen das Revier des Alphas hinter sich und steuerten das letzte Gehege an, in dem sie heute sein würden: Das der Gorillas, das nicht weit von hier war.

Während der Kies des breiten Besucherweges unter ihren Schuhen knirschte, sagte Mr. Fagon: »Wir als Zoo haben einen Schutzauftrag. Aussterbende Arten müssen eine Möglichkeit haben, zu überleben. Da ist es zweitrangig, ob die Besucher etwas von ihm sehen.«

Andrew nickte langsam. Er verarbeitete noch immer die neu gelernten Informationen. Der Tag war lang und aufwühlend gewesen.

Als sie am Pflegereingang ins Gorillagehege ankamen, warf ihm Mr. Fagon einen Blick zu. »Madu hat sich vergangene Woche mit einem der Weibchen gestritten, Elani«, sagte er und Andrew, den der plötzliche Themenwechsel aus dem Konzept gebracht hatte, stutzte.

Der Pfleger schloss die Tür auf. »Der Arme hat eine Wunde am Oberschenkel davongetragen.« Er ging hinein. Andrew folgte. Hinter ihnen fiel die Tür ins Schloss.

»Ich werde sie mir heute noch mal ansehen. Es ist gut, dass du dabei bist. Du kannst Elani mit Futter ablenken.«

Andrew nickte pflichtbewusst und sie liefen tiefer ins Gehege hinein. Es war um einiges weitläufiger als das des Alphas. Außerdem standen hier deutlich mehr Bäume, ein Autoreifen hing an einem dicken Seil von einem Ast herunter und allerlei Essensreste und Spielzeug lagen überall verstreut. Andrew sah einen schwarzen Affenkopf hinter einem Busch. Man beobachtete sie. Mit einem nervösen Flattern im Magen spähte er durchs Gehege.

»Verdammt«, schimpfte Mr. Fagon. Andrew drehte sich zu ihm herum. Der Pfleger betastete seinen Gürtel. »Ich muss die Tasche mit den Medikamenten und den Salben bei den Erdmännchen gelassen haben.«

Mit einem schweren Seufzen wies er zur Tür. »Dann gehen wir hier erstmal wieder heraus.«

Andrew war beinahe erleichtert, dass sie das Revier der Primaten verlassen konnten. Vor Gorillas hatte er fast so viel Ehrfurcht, wie vor großen Raubkatzen oder gefährlichen, tödlichen Alphas.

Sie waren gerade auf den breiten Kiesweg getreten, da kamen ihnen zwei junge Pflegerinnen entgegengerannt.

»Mr. Fagon!«, rief eine von ihnen. Sie wirkte panisch, mit geröteten Wangen, weit aufgerissenen Augen und außer Atem. »Erna bekommt ihr Baby!«

Andrew erinnerte sich an Erna. Eine trächtige Elefantenkuh, wenn er sich nicht irrte.

Mr. Fagon blieb mitten in der Bewegung stehen. »Es ist schon soweit?«, fragte er und ein Leuchten flammte in seinen Augen auf. »Ich hatte erst in ein-zwei Tagen damit gerechnet.«

Die beiden Frauen schüttelten die Köpfe. »Nein, sie hat alle Anzeichen, wie Sie beschrieben haben.«

»Haben Sie den Tierarzt angerufen?«, fragte Mr. Fagon, während die Pflegerinnen nach Luft schnappten.

»Haben wir, aber …«

»Aber was?«

»Er sagte schon, dass er länger brauchen wird. Und es scheint sich verkeilt zu haben«, erklärte die andere Pflegerin, »das Baby, meine ich. Sie presst und presst und wir können noch nicht einmal die Vorderbeine ertasten.«

»Seit wann ist sie schon in den Wehen?«, fragte Mr. Fagon und warf einen Blick auf seine Uhr.

»Seit dem frühen Nachmittag.«

»Und da informieren Sie mich erst jetzt?« In die Stimme des Mannes hatte sich sanfter Tadel gemischt. »Ich werde sofort zu ihr gehen.« Mit diesen Worten war er bereits auf dem Sprung, doch dann hielt er erneut inne, als schien er sich zu erinnern, dass sein Praktikant abwartend neben ihm gestanden hatte. »Ach, Andrew? Kannst du die Medizintasche aus dem Erdmännchengehege holen und zu mir bringen? Danach kannst du gehen.«

Andrew nickte, ein wenig überfordert von den sich plötzlich überschlagenden Ereignissen.

»Danke dir«, sagte Mr. Fagon und schenkte ihm ein Lächeln, ehe er den beiden Damen zum Elefantengehege hinterherrannte.

Andrew blieb zurück, ganz auf sich gestellt. Er mochte es, allein zu sein. Vor allem kurz vor Sonnenuntergang, wenn sich der Zoo leerte und man die Tiere ihre letzten Rufe ausstoßen hörte, als würden sie sich gegenseitig eine gute Nacht wünschen. Es hatte etwas Friedliches.

Einen Moment lang erlaubte sich Andrew, die frische Abendluft zu genießen und die Zoo-Atmosphäre in sich aufzunehmen. Er war Tieren eher zugetan als Menschen. Menschen konnten grausam sein. Wenn es möglich war, zog er die Gesellschaft anderer Geschöpfe vor.

Beschwingt und mit dem Gefühl, helfen zu können, machte sich Andrew auf dem Weg zu den Erdmännchen. Er lief zu den verborgenen Stellen, an denen Mr. Fagon und er vorhin gestanden hatten, doch die Tasche war nicht da. Sein Weg führte ihn zurück zu den Zebras im Nachbargehege und dann zu den Giraffen. Auch da lag die Tasche nicht.

Eine dunkle Erinnerung stieg in Andrew auf. Er hatte es zuvor nur am Rande bemerkt und war zu der Zeit zu abgelenkt gewesen, um es zu begreifen: Mr. Fagon hatte die Tasche mit den Medikamenten in dem Gehege des Alphas abgestellt, als er nach dem Futter gesucht hatte.

Andrew sank das Herz in die Hose. Mit Erdmännchen, Giraffen und Zebras fühlte er sich weitaus besser als in der Gegenwart eines gefährlichen Raubtiers. Er fürchtete sich davor, allein dorthin zurückzugehen. Noch dazu, da die Sonne gerade am Horizont angekommen war und ihm nur wenige Minuten blieben, bis sie darunter verschwunden wäre. Sobald die Dunkelheit hereinbrach, sollte er nicht im Gehege eines Alphas herumschleichen. Das konnte übel enden.

Ein Alpha konnte einen Menschen mit bloßen Händen töten.

Andrew durchlief ein Schaudern.

Andererseits war die Tasche wirklich wichtig. In Momenten wie diesen, da eine Elefantenmutter in schmerzhaften Wehen lag und zusätzlich zu dem Gorilla weitere Tiere Wunden und Krankheiten hatten, die versorgt werden mussten, war die Tasche von unschätzbarem Wert. Andrew konnte sie nicht dort liegen lassen. Mr. Fagon würde es sicher verstehen, wenn er ihm sagte, dass er es nicht allein wagte. Doch er würde nicht von der Seite der trächtigen Elefantendame weichen, bis der Tierarzt eingetroffen war. Bis dahin konnte der Alpha bereits die Medikamente zerstört oder selbst gefressen haben! Andrew hatte Mr. Fagon zugesichert, dass er sich um die Tasche kümmern würde. Der Pfleger zählte auf ihn. Und nun, da er zum Team gehörte und die Regeln kannte, an die er sich halten musste, würde es sicher nicht so schrecklich werden, wie er es sich ausmalte. Vermutlich würde Andrew dem Alpha nicht einmal begegnen und machte sich umsonst Sorgen.

Tapfer schlug er den Weg zum Alphagehege ein, während die Sonne hinter dem Horizont versank. Die letzten Strahlen wanderten gerade über den Himmel, als er am versteckten Eingang ankam. Trotz seines guten Zuredens war Andrew nun so nervös, dass er das Blut in seinen Ohren rauschen hörte und seine Atmung flach und schnell ging. Er stahl sich auf leisen Sohlen ins Gehege, lief am äußeren Rand des Geländes entlang, bis er zu dem großen Stein kam, und erspähte die Tasche daneben.

Mit einem erleichterten Aufseufzen beugte er sich herunter und griff danach. Das war gerade noch mal gut gegangen. Nun konnte er hier verschwinden.

Doch als Andrew sich wieder aufrichtete, spürte er, wie sich etwas Warmes gegen seinen Rücken presste. Er fuhr zusammen und erstarrte. Sein Herz setzte aus. Ein schwerer Moschusduft kroch ihm in die Nase und neben seinem Ohr hörte er ein dunkles, gefährliches Grollen.

Andrew hielt den Atem an und wagte es nicht, sich zu rühren. Wenn das hinter ihm der Alpha war, dann tat er gut daran, jetzt keine falsche Bewegung zu machen. Er war dem Wesen sowieso schon zu nah, als dass er sonst heil aus der Sache herauskommen würde. Andrew biss sich auf die Unterlippe und kniff die Augen zusammen. Seine Knie wurden weich, während er die Todesangst fühlte, die in ihm aufschäumte. Er würde sterben. Er würde hier und jetzt sterben, weil er dem Alpha zu nahe gekommen war. Alles in ihm versteifte sich, seine Atmung ging flach und sein Puls raste.

Ein neues Knurren ertönte. Andrew erschauderte bei dem Geräusch. Ihm standen die Haare zu Berge.

Dann grollte eine tiefe dunkle Stimme: »Du solltest nicht hier sein.«

Andrew fuhr zusammen. Der heiße Atem des Alphas hatte seine Haut gestreift, nah genug, dass er Andrew beißen konnte. Aber was ihn mehr verwirrte als das, war, dass der Alpha gesprochen hatte. Alphas konnten nicht sprechen.

Es verlangte nach einer Antwort und so unrealistisch und surreal, wie es Andrew erschien, raffte er sich doch dazu auf. »I-ich weiß«, krächzte er mit brüchiger Stimme. Er wagte noch immer nicht, sich umzudrehen. Ein leises Schnuppern drang an seine Ohren. Andrew spürte die Nasenspitze des Alphas seinen Nacken entlangwandern. In der Todesangst, die er litt, betete er nur, dass es schnell vorbei wäre. Er zitterte am ganzen Leib.

»Eigenartig«, brummte der Alpha. Bevor Andrew sich einen Reim darauf machen konnte, was so eigenartig war, benetzte etwas Heißes, Feuchtes seine Haut. Der Alpha leckte ihm über den Nacken, vom Ansatz seines Shirts bis unters Ohr. Das genügte, um Andrew aus seiner Schockstarre zu reißen. Panisch sprang er von dem menschenähnlichen Tier fort, wirbelte zu ihm herum und betastete seinen Hals, dort, wo der Alpha ihn abgeleckt hatte, als wollte er ihn kosten. Fraßen Alphas eigentlich Menschen? Davon hatte er noch nie gehört. Allerdings, wenn sie sie töteten, warum dann nicht auch das?

Andrews Blick hing panisch an dem Alpha, der zwischen ihm und dem Ausgang stand und sich seit seinem fluchtartigen Sprung nicht bewegt hatte. Zum ersten Mal hatte Andrew die Gelegenheit, den Alpha zu betrachten. Zwar war es durch die eintretende Dämmerung schwer, die Details zu erkennen, doch er sah deutlich den muskulösen, breitschultrigen Körperbau des Mannes, der ihn mindestens um einen Kopf überragte. Sein Haupthaar war schwarz, ebenso wie seine leichte Behaarung an den Armen, auf der Brust, an den Beinen und… Andrew errötete unangemessen, als sein Blick für einen Moment am Glied des Alphas hängen blieb, das selbst im schlaffen Zustand recht ansehnlich war. Kein Wunder, dass Mr. Fagon …

Aber das war ein anderes Thema. Und ein weitaus kleineres Problem als das, mit dem sich Andrew nun konfrontiert sah. Denn der Alpha fixierte ihn nach wie vor. Dunkle Augen funkelten gefährlich auf und im schwachen Licht der Dämmerung konnte Andrew das Aufblitzen von weißen, scharfen Zähnen sehen. Der Alpha lächelte ihn an, wie etwas, das sich seiner Beute sehr sicher war. Sein Lächeln ließ Andrew das Blut in den Adern gefrieren. Er war zu jung, um zu sterben!

»Ich… ich muss …«, murmelte er und sein Überlebensinstinkt ließ ihn alle Vorsicht in den Wind schlagen. Er griff die Tasche fester und nahm die Beine in die Hand, rannte in einem Bogen um den Alpha herum und dann, so schnell er konnte, zum Ausgang des Geheges.

Während der ganzen Zeit fürchtete er, dass der Alpha ihm folgte. Meinte schon, seinen heißen Atem erneut im Nacken zu spüren. Doch als er die Tür hinter sich zuschlug und verriegelte, stellte er erleichtert fest, dass er mit dem Schrecken davon gekommen war.

Erst jetzt, als er allein war, bemerkte er die körperliche Reaktion, die die Begegnung mit dem Alpha in ihm ausgelöst hatte. Nicht nur waren seine Beine schwach und seine Knie zitterten, auch lag ein nervöses Kribbeln in seinem Magen und seine Hände waren ganz fahrig. Ihm schlug das Herz bis zum Hals. Der schwere, dunkle Moschusgeruch des Alphas hing ihm in der Nase. Seine samtene, tiefe Stimme klang ihm im Ohr. Andrew erschauderte und rieb sich über die Oberarme, um ein wenig Wärme zurück zu beschwören, an diesem frühen Abend, der jetzt, da die Sonne untergegangen war, erstaunlich kühl war.

Er machte sich auf den Weg zum Elefantengehege. Schließlich musste er eine Tasche zurückbringen.

Kapitel 2

Der Abend war zu frisch für Andrew gewesen. Er hatte sich heftig erkältet. Die ganze Nacht lang fröstelte er in seinem Bett, rieb sich über die heiße Stirn und stellte nach einem Blick aufs Fieberthermometer fest, dass er Fieber hatte. Durst trieb ihn hinaus. Trotz des einsetzenden Schwindels schlich er auf leisen Sohlen durch das Haus seiner Tante, um sich Wasser zu holen. Sie und seine Cousinen schliefen. Von seiner plötzlichen Erkältung hatten sie nichts mitbekommen.

Er war dankbar dafür. Tante Magda behandelte ihn dann am besten, wenn sie ihn in Ruhe ließ. In ihren Augen war er eine Verschwendung und sie ließ ihn jeden Tag wissen, wie groß das Opfer war, das sie brachte, um den nichtsnutzigen Sohn ihres verstorbenen Bruders aufzuziehen – neben den eigenen beiden Töchtern. Anstatt sich also hilfesuchend an sie zu wenden, zog Andrew es vor, seine Erkältung allein auszusitzen und zu hoffen, dass sie ihm nicht zürnte, weil er so den Aufgaben im Haushalt nur schwer nachgehen konnte.

Mit Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Schüttelfrost und angestrengtem Kreislauf legte sich Andrew wieder ins Bett und stellte sich schon darauf ein, sich am nächsten Tag krankmelden zu müssen.

Und tatsächlich ging es ihm am Morgen nicht besser. Das Fieber war unverändert hoch, er hatte unendlichen Durst und noch immer furchtbare Kopfschmerzen. Von den Kreislaufbeschwerden ganz zu schweigen. Hinzu kam, dass die Erkältung ihn empfindlicher zu machen schien, um nicht zu sagen überreizt. Jeder Geruch, jeder Ton, jedes Gefühl, das er aufnahm, war doppelt so penetrant wie sonst. Ob es nun das Essen war, das seine Cousine Maria für die Obdachlosen kochte und dessen Dampf sich unter der Türritze hindurch stahl, oder die Geräusche von klapperndem Geschirr und dem Klingeln der Glocke, die sich nervtötend laut in seine Gehörgänge gruben. Die Hitze, die über seine Haut kroch wie tausende Ameisen. Sein Magen, der rebellierte, obwohl Andrew keinen Bissen runterbekam. Hinzu kam ein frustrierendes Ziehen in seiner Brust und in seinem Unterleib. Und – und das war Andrew am peinlichsten – der Durchfall. Es war eigentlich nichts mehr da, was hätte verdaut werden können, weil Andrew den Tag über ausschließlich von Wasser gelebt hatte. Trotzdem fühlte sich sein Hintern unangenehm nass an. Die Feuchtigkeit lief aus ihm heraus und benetzte die Innenseite seiner Oberschenkel, als würde sein Schließmuskel streiken. Andrew schämte sich dafür, wusch sich bei jedem Toilettengang gründlich und duschte am Abend ausgiebig, obwohl es ihm die letzte Kraft raubte, so lang auf den Beinen zu stehen.

Am zweiten Tag war sein Zustand unverändert. Andrew meldete sich erneut krank, zog in Erwägung, zu einem Arzt zu gehen, fühlte sich dann aber zu schwach und unterließ es. Es war eine Grippe, erinnerte er sich. Ein Besuch beim Arzt hätte nur zur Folge, dass er im Warteraum andere ansteckte und anschließend einige Medikamente verschrieben bekäme, die ohnehin nur die Symptome bekämpften. Stattdessen entschied er sich für Schlaf, stand nur auf, um Wasser zu holen oder auf die Toilette zu gehen, und bewegte sich sonst nicht. Es war anstrengend, doch dass er sich Ruhe gönnte, schien zu helfen.

Mittlerweile hatte Tante Magda bemerkt, dass er krank war. Ihre knochige Gestalt war im Türrahmen aufgetaucht, in ein hochgeschlossenes Kleid gehüllt, das Haar zu einem festen Knoten gebunden, und ihr stechender Blick hatte ihn verurteilt. Sie hatte ihm befohlen, sich während der Erkältung von ihr und ihren Töchtern fernzuhalten, hatte darüber geschimpft, dass er ihr im Haus nicht zur Hand gehen konnte, und war mit wütender Miene verschwunden.

Andrew war nur froh gewesen, dass sie gegangen war. Zu seinen Cousinen hatte er ohnehin nicht viel Kontakt. Maria, die ältere, war ein kleines Ebenbild ihrer Mutter und mied ihn, wenn sie es konnte. Und Christina, die jüngere, die noch im Grundschulalter war, war von den gleichen Strafen gefügig gemacht worden, die ihre Mutter auch Andrew hatte zukommen lassen, und war deshalb still und in sich gekehrt. Er stellte sich darauf ein, keinen der drei zu sehen, bis seine Krankheit überwunden wäre.

Am dritten Tag fühlte sich Andrew besser. Sicher, er war die Grippe nicht vollkommen los, doch sein Fieber war gesunken. Die schlappe Trägheit hatte nachgelassen und feste Nahrung ließ ihn nicht mehr würgen. Erschöpft aber motiviert fand er sich im Zoo ein und begann seinen Tag mit Mr. Fagon. Der Pfleger erzählte ihm voller Enthusiasmus von der geglückten Geburt und schob ihn zum Gehege der Elefanten, um ihm das Neugeborene zu zeigen. Der Anblick der Elefantenkuh, die ihr Baby verhätschelte, ließ Andrew für einen Moment seine Strapazen der letzten Tage vergessen. Zwar war er heute nicht so fit wie sonst, aber Mr. Fagon bemühte sich spürbar, darauf Rücksicht zu nehmen. Und auch, wenn er sich in begeisterten Erzählungen über die Tiere verrannte und dabei die Zeit vergaß, wusste Andrew die Geste trotz allem zu schätzen.

Mr. Fagon dankte ihm noch einmal für die Medizintasche und weil Andrew darauf nur nickte, hakte er nicht weiter nach. Andrew hatte nicht vor, von seiner Begegnung mit dem Alpha zu berichten. Die Erinnerung daran hatte ihn in den letzten Tagen beschäftigt. Er hatte den samtenen Klang der tiefen Stimme noch immer im Ohr und obwohl der starke Geruch, der von dem Alpha ausgegangen war, der eines typischen Wildtieres gewesen war, war er sich nicht sicher, ob nicht ein kleiner Teil in ihm diesen Geruch mochte. Andrew fragte sich, wieso er, wenn er an das Treffen dachte, keine Todesangst mehr fühlte. Doch er beantwortete sich die Frage selbst damit, dass er schlicht und ergreifend überlebt hatte. Man musste die Vergangenheit nicht fürchten. Sie konnte einem nichts mehr anhaben. Und seine letzten zwei Tage waren zu anstrengend gewesen, als dass er im Nachhinein auch noch Emotionen für diese kurze Schrecksekunde erübrigen konnte. Trotzdem gestand er sich ein, dass seine Neugier auf den Alpha ungebrochen war. Vielleicht, weil das Gefährliche auf die meisten Menschen eine gewisse Faszination ausübte. Vielleicht, weil der Alpha so selten zu sehen war und weil er entgegen weitläufiger Behauptungen sprechen konnte.

Ganz in Gedanken versunken folgte Andrew Mr. Fagon durch die Gehege.

»Ach, und noch etwas«, sagte der Pfleger unvermittelt, als sie gerade von den Löwen zurückkamen, und blieb neben ihm stehen. Andrew schaute auf.

»Ich werde heute Nachmittag nicht da sein. Meinst du, du kannst die restliche Runde allein übernehmen?«

Andrew nickte. Augenblicklich dachte er an den Alpha – einen der letzten auf ihrer üblichen Route.

Mr. Fagon schenkte ihm ein begeistertes Lächeln. »Wunderbar«, sagte er und setzte dann, als wollte er sich entschuldigen, hinzu: »Normalerweise würde ich ja Sophie oder einen der anderen Pfleger bitten, dich zu unterstützen. Aber du weißt ja, was heute los ist.«

Andrew nickte. Es gab Krankmeldungen, Mitarbeiter waren im Urlaub und außerdem wurde um das Elefantenbaby ein riesiger Wirbel gemacht, sodass die übrigen Angestellten alle Hände voll zu tun hatten.

»Danke dir«, sagte Mr. Fagon und sah auf die Uhr. »Bis zum Mittagessen schaffen wir die restlichen Raubtiere. Zu denen kann ich dich nicht allein lassen.« Er stapfte bereits wieder voran. Andrew beeilte sich, mit ihm Schritt zu halten, und versuchte, nicht daran zu denken, dass er dem Alpha heute allein gegenüberstehen würde. Erneut. Kurz spielte er mit dem Gedanken, Mr. Fagon von der Begegnung zu erzählen und ihn zu bitten, jemand anderen dorthin gehen zu lassen. Doch der Pfleger war in Eile. Er gab ihm, während sie von Gehege zu Gehege liefen, so viele Tipps zu den Tieren, um die sich Andrew allein kümmern sollte, dass er ihn gar nicht zu Wort kommen ließ.

Und ehe Andrew sich versah, hatte sich Mr. Fagon von ihm verabschiedet.

Andrew zögerte den Besuch im Alphagehege hinaus. Er trödelte absichtlich bei all den anderen Tieren, trat sogar allein ins Gehege der Gorillas ein, das sonst erst nach dem Alpha drankommen würde, und als er es nicht mehr verhindern konnte, schlug ihm das Herz bereits wieder bis zum Hals.

Er war nervös, um nicht zu sagen ängstlich, und hoffte nur, dass er das respekteinflößende Geschöpf nicht zu Gesicht bekäme. Bei seinem ersten gemeinsamen Besuch mit Mr. Fagon hatte es sich schließlich auch bedeckt gehalten. Vielleicht waren Alphas dämmerungs- und nachtaktiv?

Mit dieser neuen Hoffnung im Herzen stahl sich Andrew leise ins Gehege hinein. Er blieb am Rand stehen, kaum, dass er den kurzen Gang hinter sich gebracht hatte, und ließ den Blick durchs Gelände schweifen. Der Alpha war nirgends zu sehen.

Andrew fasste sich ein Herz, holte tief Luft und ging, wie Mr. Fagon es ihm gezeigt hatte, nah an dem Graben entlang, der das Gehege umschloss. In einem großen Bogen um den grasbewachsenen Hügel herum. Geradewegs auf den flachen Stein zu.

Er fühlte sich belauert. Verstohlen warf Andrew einen Blick über die Schulter, doch er sah nur die grünen Büsche und die Steinhöhle, die in der Mitte des Geheges aufragte. Außer ihm schien niemand hier. Er wusste, dass der Eindruck täuschte, aber er konnte nicht ausmachen, ob das Gefühl, beobachtet zu werden, einen Grund hatte oder nur seiner Angst entsprang. Eilig griff er nach dem Futter, legte es auf den Stein und trat dann den Rückweg an. Er wollte keine unnötige Zeit hier verbringen.

Während Andrew auf den Ausgang zuging, sah er eine Bewegung aus dem Augenwinkel, die ihn zusammenfahren ließ. Hinter einem stattlichen Busch nahe der Höhle stand der Alpha. Sein durchdringender Blick traf Andrew unvorbereitet. Er hielt die Nase in den Wind, als würde er etwas wittern.

»Dachte ich es mir«, schnurrte er mit einem triumphierenden Unterton in der tiefen Stimme. »Du hattest eine Hitzephase.«

Andrew wich vor ihm zurück, näher an den Ausgang heran. Woher wusste er das? War das eines der Instinkte eines Tieres, die Menschen abhandengekommen waren?

»Ich hatte Fieber«, antwortete Andrew stirnrunzelnd.

Der Alpha schmunzelte verrucht. »Kein Fieber«, sagte er und setzte sich in Bewegung. »Eine Hitzephase.« Sie trennten kaum zehn Schritte und Andrew wich weiter zurück, näher zum Durchgang. Sein Herz schlug kräftiger in seiner Brust. So heftig, dass er es gegen seine Rippen hämmern spürte. Er musste hier raus. So schnell wie möglich! Alphas waren gefährlich, unberechenbar und bestialisch! Doch was, wenn es ihm nicht gelang, zu fliehen und rechtzeitig die Tür zuzuschlagen? Würde der Alpha ihm folgen und sich befreien können? Würde er ihn jagen, bis er ihn hatte? Ihn töten, weil er vor ihm davongerannt war? Oder weil er überhaupt wieder hierhergekommen war? Die Gedanken trieben Andrew die Angst in den Nacken. Er versteifte sich. Seine Beine wurden schwach und er konnte sich nicht mehr rühren. Flach atmend wie ein Kaninchen folgten seine Augen jeder Bewegung des Alphas. Aber so nah dieser auch kam, Andrew konnte nicht mehr zurückweichen. Die Panik hatte ihn gelähmt.

»Ich kann es an dir riechen«, knurrte der Alpha, als sie nur noch ein Schritt voneinander trennte. Er überragte Andrew wie ein sich aufbäumender Bär. Und weil Andrews Beine ihm nicht mehr gehorchten, war er ihm auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.

Die Erkenntnis schnürte ihm die Kehle zu.

»Bitte«, krächzte er, während die Todesangst sein Herz im Klammergriff hielt, »bitte töte mich nicht.«

Der Alpha stutzte. »Dich? Töten?«, fragte er amüsiert und hob die Hand an Andrews Wange. Andrew zuckte zurück, als die scharfen, langen Fingernägel beinahe sanft über seine Haut strichen. »Naives Reh, nichts liegt mir ferner, als dich zu töten.«

Andrew glaubte ihm nicht. Sein Herz schlug ihm so schnell in der flachen Brust wie das eines Vögelchens und Tränen stiegen ihm in die Augen. Innerlich schloss er bereits mit seinem Leben ab. Das Tier war zu nah, sein Atem zu heiß an Andrews Haut und die Krallen so gefährlich spitz. Tödlich. Dicht an seinem Hals.

»N-nicht«, wimmerte Andrew erneut. In Gegenwart des Alphas fühlte er sich schwach und klein. Unfähig, der Situation Herr werden zu können. Der Gnade dieser Bestie ausgeliefert. »Bitte, lass mich gehen.«

Der Alpha runzelte die Stirn. »Nein«, hauchte er und als Andrew daraufhin ein unterdrücktes Schluchzen entwich, schüttelte er sanft den Kopf, als könne er nicht verstehen, warum sich seine Beute derart aufgelöst zeigte. »Hab keine Angst vor mir«, raunte er ihm zu, während er ihm eindringlich in die Augen sah.

Andrew wusste nicht, was für eine Art von Alpha-Voodoo-Zauber das war, doch mit diesen Worten schwächte seine Panik ab. Sie war noch immer deutlich spürbar, aber etwas in ihm kam zur Ruhe. Verlangsamte seinen Puls. Ließ ihn freier atmen. Er blinzelte die Tränen fort, die ihm die Sicht verschleiert hatten und schaute mit großen Augen zu dem Alpha auf.

Der beugte sich zu ihm herunter und rieb mit seiner Stirn gegen die von Andrew, dessen Lungen vom starken Geruch des Alphas geflutet wurden. »Ich habe so lange auf jemanden wie dich gewartet«, schnurrte er nah an Andrews Ohr.

Etwas wie Freude stieg in Andrews Brust auf. Er konnte sie sich nicht erklären. Sie verstärkte das Gefühl der Trunkenheit, das der intensive Geruch des Alphas in ihm auslöste. Andrew mochte diesen Zustand nicht. Er kam sich schwach vor und nicht Herr seiner Sinne. Mühsam kämpfte er dagegen an, legte dem Alpha die Hände auf die Schultern und unternahm den Versuch, ihn von sich zu schieben. Etwas in ihm knickte beinahe ein, als er die großen, harten Muskeln unter seinen Fingern spürte. Das Kribbeln in seinem Unterleib, von dem er den Tag über geglaubt hatte, dass es verschwunden war, kehrte mit beeindruckender Macht zurück. Er hatte keine Todesangst mehr. Sie war zu einem deutlichen Unwohlsein abgeschwächt, das ihm nicht behagte, aber leichter zu ertragen war. Trotzdem war der Alpha ihm viel zu nah.

»Ich muss gehen«, sagte er mit festerer Stimme.

Der Alpha lachte leise, als würde Andrew scherzen. »Mitten in deiner Hitzephase?«, fragte er amüsiert. »Da bist du hier weitaus besser aufgehoben.« Er schnurrte und setzte entschiedener hinzu: »Bei mir.«

Andrew erschauderte. »Ich … ich muss zurück zu den Pflegern«, argumentierte er und das Unwohlsein in ihm reifte erneut zu Panik heran. Panik bei der Aussicht, dass er dieses Gehege nie wieder verlassen würde. »Wenn sie merken, dass ich fehle, dann …«

Der Alpha grollte so drohend, dass sich Andrews Nackenhaare aufrichteten. »Du wirst dich nicht von mir fortbewegen«, knurrte er dunkel. »Ich lasse nicht zu, dass dich jemand anders in die Hände bekommt!«

Sein bedrohliches Gebaren ließ jeglichen Zauber erlöschen, der Andrew bis eben eingelullt hielt. Er zuckte zurück und duckte sich. Machte sich klein, weil etwas in ihm hoffte, dass es den Alpha besänftigen würde.

»W-was soll das heißen?«

»Du gehörst zu mir«, stellte der Alpha klar, als wäre es ein Naturgesetz. »Unsere Begegnung hat deine Hitze ausgelöst.«

Andrew öffnete den Mund, um es abzustreiten. Dann schloss er ihn wieder und schüttelte schwach den Kopf. Es mochte daran liegen, dass er sich noch immer kränklich fühlte. Oder daran, dass der schwere Duft des Alphas seine Sinne zusätzlich benebelte. Doch er begriff nicht, was der Alpha sagte.