2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Berlin, Im Herbst 1830: Hegel, Rektor der Universität und berühmter Philosoph, wird von Albträumen heimgesucht. In sieben aufeinanderfolgenden Nächten begegnet ihm eine fremdartige Gestalt, ein Gegenbild seines Denkens. Es ist ein Afrikaner, der in verschiedener Erscheinung und unter wechselnden Namen auftritt, eine aus lauter Widersprüchen zusammengesetzte Figur. Während Hegel tagsüber bemüht ist, die Fassade aufrecht zu erhalten und seinen üblichen Verpflichtungen nachgeht, sind seine Nächte verwirrt durch jenes Traumgeschehen, welches sein Denken zunehmend in Frage stellt. Das Gespenst verwandelt sich zu seiner eigenen Denkfigur; die Vernunft wird durchbrochen von Fabelwesen der Imagination. Am Ende weiß Hegel keinen anderen Ausweg als gegen dieses Fremdartige anzuschreiben. Seine Ausführungen über Afrika und die Afrikaner in der Vorlesungsreihe "Die Philosophie der Geschichte" sind Zeugnis einer verzweifelten Abwehr und zugleich die Grundlage der systematischen Verkennung einer anderen Kultur.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Markus Litz

Hegels Gespenst

Eine Erzählung

Umschlaggestaltung: Stuart J. Nessbach

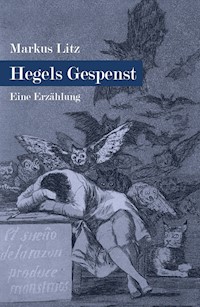

Titelbild: Francisco de Goya,

Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer, 1797 - 1799,

Museo de Calcografía Nacional, Madrid

Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 42, 22359 Hamburg

Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Sämtliche, auch auszugsweise Verwertungen bleiben vorbehalten.

Copyright: Markus Litz, 2020

„Das schlimmste Tier ist der Skorpion.

Der schlimmste Mensch ist der Gelehrte.“

Abessinisches Sprichwort

Wie es anfing

Jeder sieht mitunter Gespenster, und sei es auch nur der ins Ungeheuerliche verzerrte eigene Schatten. Gespenster erscheinen überwiegend in Träumen, seltener während des Tages. Für kleine Kinder und die von Ängsten beherrschten Zeitgenossen sind sie Ausgeburten der Nacht, ein augenaufreißender Schrecken, der einen plötzlich wie ein Tier anspringt und dann wieder vorübergeht. Für den denkenden Menschen jedoch sind sie nichts weiter als Blendwerk, Trugbilder, reine Phantome.

Vollkommen anders verhielt es sich mit jenem Gespenst, das den Philosophen Hegel im Verlauf von sieben aufeinanderfolgenden Nächten heimsuchte, und seinen angeborenen Gleichmut merklich erschütterte. Es war schwarz wie der Mohr von Venedig, deutlich höher gewachsen als ein durchschnittlicher Student, sehr jung und muskulös, es hatte krauses widerborstiges Haar, und dazu einen Gesichtsausdruck, der selbst einen Löwenbändiger hätte einschüchtern können.

In gewisser Weise erinnerte sein Gesicht an jemanden, ohne daß dessen Name jedoch geläufig wäre. Möglicherweise verfügte es über eine Vielzahl von Namen. Zudem besaß das Gespenst die seltene Eigenschaft, in Sekundenschnelle auf Zwergengröße schrumpfen zu können, oder sich aus lebloser Materie in einen springlebendigen Körper zu verwandeln.

Das Gespenst sprach anfangs in einer Sprache, die dem Professor Hegel zunächst als das befremdlichste Kauderwelsch vorkam, welches ihm jemals zu Ohren gekommen war. Es klang in seinen Ohren wie eine Art Schmatzen, als verzehrte die Erscheinung im Sprechen ihre eigenen Worte. Der seltsame Redefluß wurde immer wieder unterbrochen von Zischlauten und Zungenschnalzen. Das Merkwürdige aber war, daß der Philosoph, sobald sich sein Gehör an dieses ungewöhnliche Sprachgeräusch gewöhnt hatte, es auf einmal wie wohlgefügte deutsche Sätze wahrnahm. In den folgenden Nächten sprach es dann aber so wie die meisten. Klar und verständlich. Eine überaus seltsame Transposition seiner nächtlichen Einbildungskraft.

In jener Zeit, als es mit den erwähnten Träumen anfing, war Hegel bereits Mitglied der Gesetzlosen Gesellschaft zu Berlin. Diese tagte alle zwei Wochen im Englischen Haus an der Mohrenstraße. Zu den Gesprächsrunden, die stets verbunden waren mit einem üppigen Festmahl, traf sich ein exklusiver Kreis von Herren, die meisten unter ihnen Gelehrte, Wissenschaftler, Literaten und Politiker. Sie debattierten an diesen Abenden ausgiebig und angeregt über Gott und die Welt. Es gab Sherry und reichlich Portwein, dazu meist Rinderbraten in einer dunklen würzigen Sauce, außerdem Kartoffelpüree und in Burgunder gekochtes Blaukraut, abschließend einen rosinengespickten Pudding von solch dunkler Konsistenz, daß man nur rätselraten konnte, woraus er sich zusammensetzte.

Aber es schmeckte. Und die Herren vergaßen die Zeit, das schlechte Wetter, die zugigen schmutzstarrenden Straßen, den märkischen Sand, das häusliche Unglück, die Querelen an der Universität, den melancholischen König und jene finsteren, freudlosen Jahre der Restauration. Es gab nur noch Essen und Trinken, und die Gedanken, welche, gelöst durch den Wein, wie kleine Blitze befreit durch den Raum zuckten.

Im Englischen Haus bedienten vier Mohren, späte Nachkommen jener unter der Regierungszeit des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg aus Westafrika verschleppten Jungen, die im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts in die preußische Hauptstadt gekommen waren, als es die Handelskolonie „Groß-Friedrichsburg“ noch gab.

Groß-Friedrichsburg sei – so die übereinstimmende Meinung der meisten Herren der „Gesetzlosen Gesellschaft“ – ein wahrer Segen für das Land Kurbrandenburg gewesen. „Nicht nur für die Brandenburger, sondern auch für die glücklich zu schätzenden Bewohner jener Gebiete, aus denen sich der afrikanische Zipfel des brandenburgisch-preußischen Reiches zusammensetzte“, fügte Hegel dann mit einem wissenden Lächeln hinzu.

Aus dieser fernen Kolonie an der Küste Westafrikas kamen erst Pfeffer und Paradieskörner, dann Elfenbein und Kakao, schließlich, und nicht zu vergessen, auch etliche Hundertschaften von Sklaven, die man aus dem Landesinneren entführt, in Ketten gelegt, an die Küste verbracht und von dort aus bis zu den Häfen von Brandenburg verschifft hatte. Von diesen Jungen und jungen Männern landeten die meisten in den Schlössern und Häusern des Adels.

Dort wurden sie zu Kammerdienern, Kutschern und Gärtnern ausgebildet, und kamen zudem in den Genuß einer christlichen Erziehung. Als ihre männliche Lust allzu groß wurde, erbarmte man sich ihrer, und ließ auch ein paar Dutzend Frauen aus ihren heimischen Gegenden nachkommen, so daß sie ihre Geschlechtsnot stillen und Familien gründen konnten.

So entwickelte sich mit der Zeit eine kleine afrikanische Kolonie mitten im Brandenburgischen, die anfangs eine vollkommene Kuriosität, später dann zu einem nicht mehr ganz so ungewöhnlichen Anblick wurde. Man sah und übersah jene ihrer Heimat beraubten Menschen, und ließ sie im Hintergrund leben und wirken, ohne daß es schließlich irgendjemandem mehr auffiel. Seit Beginn des Jahrhunderts sah man auch einige von ihnen vermehrt in mehr oder weniger achtbaren Vergnügungsstätten, ebenso auf Rummelplätzen und Jahrmärkten der Umgegend der Hauptstadt.

Die Glanzzeit der Kolonie Groß-Friedrichsburg währte nicht einmal ein halbes Jahrhundert. 1717 wurde sie für den Preis von siebentausendzweihundert Golddukaten und zusätzlich zwölf Mohren an die Niederländisch-Westindische Compagnie verkauft. Holländer, so betonte Hegel mit einigem Nachdruck, seien insgesamt betrachtet weitaus geschäftstüchtiger als die Deutschen, da das Geschäftemachen eine gewisse Nüchternheit, phantasielose Bauernschläue und eine naive Lust an der Geldvermehrung voraussetze.

Von diesen Eigenschaften, so sagte Hegel mit fester Stimme und schwäbelndem Klang, hätten die kultivierteren Deutschen eher wenig abbekommen, und das sei auch gut so. Die anderen Herren schwiegen.

Als der Kanariensekt zum Nachtisch kredenzt wurde, fiel einem der kellnernden Mohren plötzlich das Tablett aus der Hand. Es war, dem Augenschein nach zu urteilen, ein älterer Mann, dessen krauses Haar sehr silbern glänzte. Jemand hatte nämlich den Namen Johann Kuny ins Gespräch geworfen, und bei der Erwähnung dieses Namens war dem silberhaarigen Kellner, vor Schreck oder aus irgendeinem anderen Grund, der Sekt aus der Rechten gefallen.

Johann Kuny, auch Jan Conny, Johannes Conrad, Jean Cunny, John Conni oder Nana Konneh genannt. Ein geschickter Makler, Zwischenhändler und Händler zahlreicher Dinge, der gleichfalls mit Sklavenhandel seinen Reichtum mehrte. Außerdem berüchtigter Anführer einer Privatarmee in brandenburgischen Diensten. Vielleicht der erste Mann aus Ghana, welcher, obwohl er so schwarz wie die Nacht war, eine schneeweiße Paradeuniform des brandenburgischen Generalstabs trug, und an Sonntagen auch eine gepuderte Allongeperücke. Um seinen prächtigen Bauch spannte sich eine purpurfarbene Seidenschärpe und er trank wechselweise Whisky und Cognac aus einem silbernen Becher, verziert mit dem Wappen des Kurfürsten: der rote Adler auf glänzendem Grund.

Johann Kuny: ein Name, der seine Gegner erzittern ließ. Nach dem Abzug der Brandenburger im Jahre 1717 verteidigte er ein geschlagenes Jahr die Festung des Kommandanten gegen die nachrückenden Holländer. Da er über Musketen und Kanonen verfügte und dazu noch ein paar Hundertschaften von treu ergebenen Schlägern wie wilder Honig an seinen Fersen klebten, vermochte er nicht nur den Holländern Widerstand zu leisten, sondern sich auch einen legendären Ruf als schwarzer Preuße zu erwerben.

Selbst hundert Jahre nach jenen Ereignissen sei sein Name noch immer bekannt, betonte der alte Buttmann, welcher gerade noch darüber gejammert hatte, daß die von ihm gegründete Gesellschaft der herodotliebenden Freunde erst kürzlich wegen Mangel an Nachwuchs eingegangen war. Irgendjemand lachte kurz und hämisch, was Buttmann ziemlich erboste. Der Faltenwurf seiner Stirn: ein Aufruhr um nichts.

Hegel sah sich zum Aufbruch genötigt. Es war schon herbstlich an diesem achtzehnten September 1830. Auch schien es dem Philosophen sicherer, nicht allzu spät zu Hause anzukommen. Am Tage zuvor hatte es nämlich eine Revolte von Schneidergesellen gegeben, die wegen der ihrer Ansicht nach unzumutbaren Arbeitsbedingungen auf die Straße gegangen waren. Der Aufruhr war jedoch vom herbeigerufenen Militär rasch niedergeschlagen worden. Dragoner und Ulanen ritten an jenem Abend mit gezogenem Säbel durch die Straßen, und lösten so einen Menschenauflauf am Schloßplatz auf. Es soll wohl auch Verletzte und zahlreiche Verhaftungen gegeben haben.

Unerfreuliche Zeiten, meinten die besorgten Mitglieder der Gesetzlosen Gesellschaft. Es gilt, rasch eine Kutsche zu finden, die einen sicher nach Hause bringt, sagte sich Hegel. Vor dem Eingang des Englischen Hauses warteten zwei Kaleschen, eine davon mit heruntergeklapptem Verdeck. Kein Kutscher weit und breit, nur ein Straßenjunge in verdreckten Kleidern, der auf dem Kutschbock herumlümmelte. Der Junge gab etwas von sich, das wie eine Beschimpfung klang. Dazu schnitt er eine Grimasse, zog die Nase geräuschvoll hoch und spuckte seinen Rotz in hohem Bogen auf die Straße.

Irgendetwas irritierte den Philosophen. Vielleicht der freche Gesichtsausdruck dieses Rotzlöffels, oder es mochte vielleicht der schneidende Wind sein, welcher plötzlich von Osten her wehte. Doch als ein schwarzgekleideter Kutscher scheinbar aus dem Nichts hervorkam, hatte er bereits vergessen, was ihn derart befremdet hatte.

Die erste Nacht

Es ist gegen neun Uhr abends, als Hegel sein Haus am Kupfergraben erreicht. Der Gedanke einer bevorstehenden Verwilderung der Zukunft läßt ihm während der holprigen Fahrt auf dem vom Regen geschwärzten Kopfsteinpflaster mehrmals den Atem stocken. Er memoriert Namen, mischt wirkliche und erfundene. Eine Prozession imaginärer Larven, die nicht aufzuhalten ist. Auf halbem Weg spürt er einen kleinen Schmerz am linken Auge; eine Nadel, die ins Tränenbein sticht. Er hört den Regen nun deutlich, doch diesmal beruhigt es ihn nicht. Auf dem schwarzen Pflaster glaubt er plötzlich etwas aufblitzen zu sehen, was eine entfernte Ähnlichkeit mit einem Raubtierfell haben könnte. Sicher nur eine getigerte Laune der Einbildung.

Alles ist mehr oder weniger in Auflösung begriffen, denkt er, während ihm die Haustür von einem weiblichen Schatten geöffnet wird. Die Aufwartefrau ist verschnupft und macht ein griesgrämiges Gesicht, als sie ihn erblickt. Die Kinder seien bereits zu Bett und seine Frau noch bei einer Freundin, die auch an einem Katarrh litte.

Alle sind krank, denkt sich Hegel, während er den Stoß Zeitungen sortiert, der auf dem Tisch im Empfangszimmer liegt. Krank und verdorben. Lauter Zerfall, ungeordnete Lebensreste. Ein Berg von zusammenhanglosen Vorgängen und Tatsachen. Das ist der Kehrichthaufen der Geschichte. Man sollte sämtliche Zeitungen verbrennen, und mit der Asche andere Namen in den Staub schreiben.

Unter dem Stapel der Neuigkeiten findet sich auch ein sorgfältig ausgeschnittener kleiner Artikel über seine Rede anläßlich des dreihundertsten Jahrestages der Augsburger Konfession. Gänzlich verdreht, meint er, während er den Artikel nochmals überfliegt, alles nur halbgares Zeug. Zerstörung der Familie durch den Zölibat, Vergötzung der Armut und Vernichtung des Fleißes durch Faulheit, Auflösung der Gewissenhaftigkeit durch blinden Gehorsam, all das seien die Krebsübel des Katholizismus, welche die protestantische Konfession hingegen längst hinter sich gelassen habe. Meinungen, halbgare Gedanken.

Es kommt ihm mit einem Mal seltsam vor, was er da gesagt und geschrieben hat. Als hätte nicht er, sondern ein Anderer dieses geschrieben. Die Worte zerfallen einem im Mund, zerbröckeln im Nachdenken. Unaufhörlicher Gedankenabbau. Am besten geht man ins Bett und überläßt sich seinen Träumen. Dann kommt der Schlaf und mit ihm die heilsame Auflösung der Vernunft im Ungeformten. Keine unfruchtbaren Ideen mehr hegen.

Er erinnert sich, was er gestern gelesen hat, eine kleine Frühschrift des alten Kant, die „Träume eines Geistersehers“. Ein Geist, der Vernunft besitzt, muß folglich auch real sein. Was dieser Gedanke für Folgen haben könnte. In unseren Tagträumen begegnen uns nämlich unzählige Wesen unerklärlicher Herkunft, und sie sprechen auch noch zu uns. Da diese Gestalten tatsächlich unseren Gedanken entsprungen sind, kann ihnen auch ein gewisses Maß an Vernünftigkeit nicht aberkannt werden. Aber das heillose Durcheinander ihrer Worte und Handlungen verursacht eine Verwirrung, die sich im Nachdenken niemals auflösen ließe. Wenn all das Kopfgewimmel wirklich wäre, dann würde jene andere Wirklichkeit die begreifbare Welt zweifellos zum Einsturz bringen.

Er ruft die Aufwartefrau und läßt sich einen Cognac kommen. Vor dem Schlafengehen bewirkt dieses Getränk zuweilen eine vorübergehende Beruhigung seiner Gedanken, ein sanftes Hinübergleiten in einen anderen Zustand, der keinerlei Ähnlichkeit mit dem vorangehenden besitzt.

Die Wachstränen am Kerzenleuchter, und eine Handbreit darüber das flackernde Licht. Nicht in die Flamme hineinschauen: es könnte das Ende bedeuten. Etwas schwirrt durch das Zimmer. Die Aufwartefrau muß das Fenster offen gelassen haben. Fliegen sind eine Plag. Ihre nervtötende Unruhe, die abscheuliche Vorliebe für Exkremente, das tausendfach einfältige Auge, welches nichts zu erkennen weiß. Ein Tier, das niemals hätte erschaffen werden sollen. Aber die Logik der Schöpfung unterliegt ganz anderen Gesetzen. Diese bleiben ihm unerfindlich, und vielleicht ist es auch gut so.

Er läßt sich in dem kleinen Sessel nieder, der noch aus dem Besitz seiner Eltern stammt. An der Wand hängt ein Spiegel, in den er als Kind gern geschaut hat. Es ist ein gewölbter Rundspiegel in einer wurmstichigen Eichenholzfassung. All die Gestalten, welche er einfängt, erscheinen darin verkleinert und zugleich auch ein wenig verzerrt. Durch die künstliche Vergrößerung des Blickwinkels wird der Raum jedoch scheinbar weiter, und das schwerlich Einsehbare rückt plötzlich in das Gesichtsfeld.

Die Kinderaugen erkannten, was er jetzt sieht: Ein schwarzer fliegenähnlicher Punkt am oberen Spiegelrand vergrößert sich langsam, verwandelt sich in ein Gesicht. Es ist ganz schwarz, nur das Weiße in den Augen tritt überdeutlich hervor. Eine Hand greift nach dem Gesicht, versucht es wegzuwischen. Es ist eine schneeweiße Frauenhand, die zu einem anderen Körper gehören mag. Und eine erträumte Stimme säuselt hinzu:

Oh, Teufel! könnte

Die Erde sich von Weibertränen schwängern

Aus jedem Tropfen wüchs ein Krokodil –

Mir aus den Augen fällt ein Splitter, der auf dem Boden zu einem Felsbrocken wird. Das ist die Last der ungehegten Wünsche. Jetzt scheint ihre Form deutlich umrissen: Es könnte eine versteinerte Schlange sein, die wie eine Felsnadel in den Himmel ragt. Irgendwo in der Ferne, in einem Reich, wo die Löwen umgehen, gibt es sie wirklich. Jebel Barkal: Der reine Berg. Aus ihm wird alles hervorgegangen sein. Der Himmel und auch die Erde, und ebenso das, was noch dazwischen liegt.

Im Zwischenreich hat alles seine Stimme. Das Lamm spricht zum Löwen und übergibt ihm den Schlüssel der Nacht. Im Johannisstrauch lodert ein goldgelbes Meer, und seine Sonnen vergeben den dornigen Blicken. Die Hyäne schreit den kalkweißen Mond an, und denkt dabei vielleicht an den Hasen und dessen erloschenes Feuer. Über dem Sand und den Steinen schweben die Adler mit blutigen Schwingen. Es gibt nichts, was es nicht geben kann: Das ist der Trost jeglicher Einbildung.

Das schwarze Gesicht hat noch keinen Namen, wohl aber eine Stimme. Und diese spricht in einer Sprache, die einem merkwürdig vorkommt: als hätte die Fremde ihren eigenen Atem verstoßen. Die Spiegelgestalt wird immer größer, je länger sie die Sätze zu einem Scheiterhaufen der Sprache aufschichtet. Flammende Sätze, die in dieser Glut aufwirbeln. Die Gestalt reicht schließlich über den Spiegel hinaus. Dann ist sie ganz nah und steht vor dem Träumenden. Keine Macht der Stille vermag sie jetzt aufzuhalten.

Und die Sprache spricht. Im Laufe der hingemurmelten Erzählung wird jenes fremde Wortreich deutlicher, sogar verständlich, und mündet schließlich in die folgende Geschichte:

Der alte Hase kochte sein Essen. Das sah die Hyäne, schlich heran und sagte: »Hase, einen guten Tag«. Der Hase sah sie von der Seite an, sprach: »Dir auch«, und kochte weiter, worauf die Hyäne einen Kratzfuß machte und grinste. »Was willst du«? fragte der Hase. »Dich um etwas bitten«, sagte die Hyäne. – »Was denn?« – »Bei mir zu Hause ist das Feuer ausgegangen. Um etwas Feuer möchte ich dich bitten«.

»Da hast du’s«, sagte der Hase und gab ihr einen brennenden Kienspan. Die Hyäne nahm ihn, ging ihres Weges und – löschte ihn aus. Dann kam sie zurück.

»Bist du schon wieder da«? fragte der Hase.

»Ja, es ist mir etwas zugestoßen«.

»Was denn?«

»Das Feuer ist mir wieder erloschen«.

»Also, da hast du einen anderen Kienspan«.

Sie nahm ihn, ging und löschte ihn wieder aus.

Als sie wiederkam, sagte der Hase: »Mein Lieber, du siehst, daß ich Essen koche und darum hast du mit dem Feuer so viel Unglück«.

»Oh«, sagte die Hyäne grinsend, »das ist es nicht«.

»Doch, doch«, erwiderte der Hase. »Ich kenne dich, gefräßig bist du. Also, ich werde dir etwas vom Essen geben, aber dafür mußt du das Feuer anblasen. Es ist schon ganz herabgebrannt und wenn du hineinblasen wirst, wird das Essen rascher fertig werden«.

Da sagte die Hyäne, daß es gut sei, und setzte sich zum Feuer hin. Aber statt zu blasen, sah sie fortwährend nach dem Topf mit dem Essen hin, der dort an der Seite stand, und den der Hase erst, wenn das Feuer tüchtig brannte, auf den Herd setzen wollte. Und der Hase sagte: »Schau doch nicht so herum, sondern blase, sonst dauert’s noch länger. Nichts werde ich dir geben, bevor das Essen nicht gekocht ist. Also, sieh ins Feuer«.

Da blies denn die Hyäne hinein. Unterdessen holte der Hase das Fell eines Leoparden und nähte es der Hyäne auf den Rücken. Das machte er so fein und heimlich, daß die Hyäne es gar nicht spürte. Dann wurde das Essen fertig, der Hase aß, die Hyäne bekam ihren Teil, und wie sie fertig waren und sie wieder gehen wollte, sagte der Hase:

»Wie, das Feuer vergißt du«?

»Ach wirklich«, sagte die Hyäne und nahm jetzt zwei brennende Holzspäne und kehrte damit zu ihrem Hause zurück.

Wie sie so dahin hopste, erblickte sie aber das Leopardenfell, das hinter ihr her schleifte und da sie nicht wußte, daß es ihr auf den Rücken genäht war,erschrak sie und schrie: uj, uj. Dazu machte das Fell hinter ihr fortwährend: wawalaga, wawalaga, so daß sie in ihrer Angst flüsterte: »Der Leopard verfolgt mich« und immer schneller lief.

So kam sie zu ihrem Hause und wie sie hineinrannte, zerriß die Naht auf ihrem Rücken und das Leopardenfell fiel herab. Da sagte sie nun, als sie ins Zimmer hineinkam, voller Angst zu Weib und Kindern: »Meine Lieben, ein Unglück ist geschehen, ein Leopard hat mich verfolgt – da liegt er an der Tür«. Weib und Kinder fuhren entsetzt in die Höhe und blickten erschrocken hinaus und flüsterten: »Wirklich, es ist ein Leopard, der da vor der Tür liegt. Was sollen wir tun«?

Nun verging die Zeit und sie wurden hungrig. Es schmerzt gar sehr, wenn man hungert; und immerfort sprachen sie: »Wo sollen wir ein Essen hernehmen, wenn der Leopard sich von unserer Tür nicht wegrührt? Wie kommen wir nun an ihm vorbei«? Und wie der Hunger immer mehr schmerzte, sprach die Hyäne:

»Meine Kinder, es bleibt uns nichts, als daß wir miteinander wettringen. Wenn ich falle, bin ich euer Braten und wenn ihr fallet, dann seid ihr mein Braten«. Darauf weinten die Kinder und sagten: »Vater, Ihr seid stärker«. Die Hyäne erwiderte: »Das kann man nicht wissen, wir müssen es doch probieren«. So umfaßte sie ein Kind, warf es zu Boden und fraß es auf. Nach einer Zeit faßte sie ein zweites Kind, warf es zu Boden und fraß es ebenfalls auf; und so geschah es auch mit dem dritten und vierten Kinde, bis sie nur noch beide übrigblieben, der Mann und das Weib.

Da sprach er, wie er wieder fressen wollte, zu ihr: »Faß an, wenn ich falle, bin ich dein Braten, wenn du fällst, bist du mein Braten«, worauf das Weib sagte: »Du bist doch jetzt viel stärker, weil du gefressen hast«. Er antwortete: »Das kann man nicht wissen, man muß es probieren«.

Sie begannen zu ringen, und da erschrak er, das Weib warf ihn hin und sie lachte und sagte:

»Nun wird sie ihn fressen…«

Er lachte ebenfalls und sagte: »Warte, spielen wir noch einmal«.

Sie faßten sich wiederum an. Er wurde wieder geworfen und sie lachte:

»So, nun frißt sie ihn…«

Er erwiderte: »Das war ein guter Spaß. Warte, spielen wir zum dritten Mal«.