19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Wie kann man ein besserer Vater als der eigene werden? Michael Lentz erinnert sich in »Heimwärts« an die unheimlichen Jahre der alten Bundesrepublik. Zwischen Apfelkuchen und Zorn, zwischen Matchboxautos und Metaphysik spielt sich in seinem neuen Roman eine westdeutsche Kleinstadt-Kindheit ab. Regelmäßig rutscht dem Vater die Hand aus, oder man begegnet sich wortlos im Haus. Es gibt viel zu essen, und die Mutter sorgt für Ordnung und schlechtes Gewissen. Unterbrochen werden die Erinnerungen von der Stimme eines Kindes, das die alte Bundesrepublik nur noch vom Hörensagen kennt und mit all dem alten Kram heute nicht mehr viel anfangen kann. Seit »Muttersterben« erzählt Michael Lentz virtuos von Herkunft und Familie, von Kindheit, Liebe und Tod. »Heimwärts« geht einen entscheidenden Schritt weiter: Aus dem Sohn ist nun selbst ein Vater geworden. Die vergangene Kindheit ist zwar weiterhin mächtig und präsent. In der Gegenwart aber geht es um die Stimme der nächsten Generation.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 428

Ähnliche

Michael Lentz

Heimwärts

Roman

Über dieses Buch

Wie kann man ein besserer Vater als der eigene werden?

Michael Lentz erinnert sich in »Heimwärts« an die unheimlichen Jahre der alten Bundesrepublik. Zwischen Apfelkuchen und Zorn, zwischen Matchboxautos und Metaphysik spielt sich in seinem neuen Roman eine westdeutsche Kleinstadt-Kindheit ab. Regelmäßig rutscht dem Vater die Hand aus, oder man begegnet sich wortlos im Haus. Es gibt viel zu essen, und die Mutter sorgt für Ordnung und schlechtes Gewissen. Unterbrochen werden die Erinnerungen von der Stimme eines Kindes, das die alte Bundesrepublik nur noch vom Hörensagen kennt und mit all dem alten Kram heute nicht mehr viel anfangen kann.

Seit »Muttersterben« erzählt Michael Lentz virtuos von Herkunft und Familie, von Kindheit, Liebe und Tod. »Heimwärts« geht einen entscheidenden Schritt weiter: Aus dem Sohn ist nun selbst ein Vater geworden. Die vergangene Kindheit ist zwar weiterhin mächtig und präsent. In der Gegenwart aber geht es um die Stimme der nächsten Generation.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

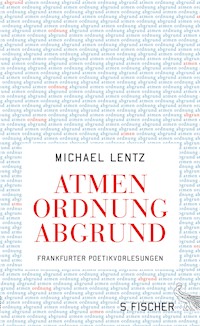

Michael Lentz, 1964 in Düren geboren, lebt in Berlin. Autor, Musiker, Herausgeber. Zuletzt erschienen: die Essay- und Aufsatzsammlung »Textleben« (2011), die Frankfurter Poetikvorlesungen »Atmen Ordnung Abgrund« (2013), der Roman »Schattenfroh. Ein Requiem« (2018), der Kommentar »Innehaben. Schattenfroh und die Bilder« (2020) sowie der Gedichtband »Chora« (2023), alle bei S. FISCHER.

Inhalt

Motto

Truhe

Zettel

Schrift

Alphabet

Herz

Heim

Lernen

Kasten

Gänge

Quitten

Stimme

Insekten

Parfum

Spieluhr

Bilder

Amsel

Ferien

Spaziergang

Spiegel

Puppen

Schule

Sockel

Hackestüpp

Schwarzweiß

Träume

Party

Ostern

Apfelkuchen

Lexikon

Koffer

»Denn wir wollen immer nur bei uns sein.«

Ernst Bloch

Truhe

Ich glaubte nicht an Gespenster. In der großen schwarzen Truhe, die im Flur vor dem Schlafzimmer meiner Eltern stand, wohnte aber eine Hexe. Hatte Mutter mir nicht gesagt, öffne nicht die Truhe, da wohnt die Hexe Hackefey? Natürlich habe ich die Truhe geöffnet, mehrmals sogar, es wohnte keine Hexe darin. Und nun, da meine Eltern das Haus verlassen hatten, um zum ersten Mal ohne die Kinder für mehr als nur ein oder zwei Tage zu verreisen, gab es die lang ersehnte Gelegenheit, den gesamten Inhalt der Truhe, von der meine Mutter immer wieder sprach, als sei sie der Sinn ihres Lebens, einmal länger als nur für verstohlene Augenblicke zu betrachten. Tante Eliles, die während der Abwesenheit der Eltern auf uns aufpasste, hatte ihr Zimmer im Erdgeschoss, sie schaute im Wohnzimmer fern, ging ab und an in den Keller, um Lebensmittel zu holen, kochte und betrat den ersten Stock nur, um morgens und abends das Badezimmer aufzusuchen, das sie mit uns Kindern teilte, den Flur zum Schlaf- und Badezimmer der Eltern betrat sie ebenso wenig wie mein Zimmer unter dem Dach, der Weg die Treppe hoch war ihr zu beschwerlich, sagte sie, ich könne ja herunterkommen, wenn ich etwas von ihr wolle. So hatte ich also ganze Tage und Nächte Zeit, mir die Dinge der Truhe vertrauter zu machen als alles andere, das mich umgab. Schaute meine Tante im Erdgeschoss einen Spielfilm, was sie am Abend nach gemeinsamen Spiel-, Bastel- und Kochstunden mit uns regelmäßig tat, konnte ich sicher sein, dass sie für einige Zeit vom Erdboden verschluckt war, wie meine Mutter zu sagen pflegte, schließlich wollte sie, wie sie immer betonte, beim Fernsehen nicht gestört werden, selbst einen Toilettengang erlaubte sie sich erst nach dem Ende des Films.

Und heute schaute sie einen Spielfilm von kolossaler Länge, auf den sie sich den ganzen Tag schon gefreut hatte: Die zehn Gebote. Ihre Einladung, zumindest bis zum Schlafengehen mitzuschauen, hatte ich dankend abgelehnt. Die Zehn Gebote waren mir im Religionsunterricht schon zu viel, geschweige denn in der Kirche, wo sie jedes für sich behandelt wurden, als seien sie ein Todesurteil. Hieß es nicht, Du sollst nicht töten? Einer aber durfte immer töten, und der hieß Gott, und die, die es ebenfalls taten, hielten sich für Gott.

Ich hatte also 220 Minuten Zeit, mich mit der Truhe zu beschäftigen, die seit Wochen mein ganzes Denken besetzte, in meinen Träumen hatte sie eine solche Größe gewonnen, dass ich mich in ihr bewegen konnte, alles um mich herum war Truhe, wo auch immer ich mich befand im Traum. Wenn ich nur erst ihr Geheimnis gelüftet hätte, sagte ich mir, würde ich endlich wieder von anderen Dingen träumen. Und eben die Dinge, die sich in der Truhe befanden, galt es nun, allesamt ans Tageslicht zu befördern, durch Mutters Rede hatten sie zum Teil schon eine monströse Ausdehnung angenommen, auch hatte ich den leisen Verdacht, Mutter könnte sich an sie teilweise nicht richtig erinnern und es gäbe sie gar nicht. Ist es denn nicht so, dass die Dinge in der Vorstellung gewaltiger, kostbarer, unvorstellbarer werden, und ihr wirkliches Erscheinen enttäuscht zumeist, oder dass sie nur in der Vorstellung wirklich sind? Die Truhe war keine Truhe, sondern eine Kommode, ich nannte sie trotzdem Truhe. Sie hatte eine verschließbare Frontklappe und zwei Schubladen, keinen Deckel, man beugte sich also nicht über sie, sondern kniete oder hockte sich vor sie hin. So wie Mutter es immer tat, ohne mir dabei allerdings Gelegenheit zu geben, ins Innere der Truhe zu schauen, aus der sie immer nur Kleinigkeiten herausholte, mit sicherem Griff, ihre Hände hatten Augen, die auch im Dunkeln sahen.

Das Öffnen der Frontklappe kam für mich einem religiösen Akt gleich, ihr Schlüssel war zwar klein und hatte zu viel Spiel, ich nannte ihn aber meinen Schlüssel Petri, und jedes Mal fürchtete ich, er könne seinen Dienst verweigern. Die Truhe war bis obenhin mit Schachteln, Schatullen, Kisten und Kartons angefüllt, die größten und schwersten unten, die kleinsten und leichtesten oben. Sie waren allesamt beschriftet. Mutter hatte alles so einsortiert, dass ich fürchtete, der kleinste Eingriff hätte ihre Ordnung unwiederbringlich zerstört. Ich war stolz auf diese Ordnung, die meine Mutter war. Und sicher hatte sie auch eine Inventarliste all der Gegenstände in der Truhe angelegt. Da die Frontklappe weder zur Decke noch zum Boden der Truhe reichte, wurden die oberen und die unteren Kisten, Schachteln und Schatullen vom Rahmen der Klappe ganz oder teilweise verdeckt; wollte man an sie gelangen, musste man zunächst die in der Mitte herausräumen.

Vorsichtig legte ich die ersten Schachteln auf die Klappe, um mir einen kurzen Überblick über ihren Inhalt zu verschaffen. Die Klappe in ihrem goldenen Scharnier hielt jedoch nicht viel aus und knarrte alsbald schon bedenklich, so dass ich ihre Fracht auf den Boden stellte. Die Schachteln waren original und so alt wie ihr Inhalt, manche schienen nur zum einmaligen Gebrauch vorgesehen, es würde Mühe kosten, sie beim Öffnen oder Schließen nicht sogleich zu zerstören. Jede Schachtel war anders, und jede hatte ein Eigenleben. Mutter hegte und pflegte sie, viele sahen neu aus, insbesondere der Anblick der dünnwandigen Spanschachteln mit ihren motivreichen Bemalungen und Verzierungen erzeugte Ehrfurcht, die Passgenauigkeit ihrer Deckel erforderte beim Wiederverschließen Geduld und Präzision. Auf ihnen hielt ein Kind seine Schultüte im Arm und stand vor einem Haus, ein Kind saß auf seiner Schulbank, verschiedene Puppen waren zu sehen, Strand und Wellen.

Mehrere Schachteln hatte ich bereits geöffnet, da hörte ich von unten ein Geräusch, als wäre eine Tür zugeschlagen worden, die Tante ist im Anmarsch, dachte ich. Hier konnte ich die Kisten, Kästchen, Schachteln und Schatullen also unmöglich so ausführlich und in Ruhe untersuchen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Wäre es nicht besser, die gesamte Truhe auf einmal auszuräumen und ihren Inhalt in meinem Zimmer unterzubringen, anstatt mich jedes Mal überwinden zu müssen, zur Truhe zu schleichen, sie zu öffnen und ihr eine weitere Kiste oder Schachtel zu entnehmen? So sollte es sein, die auf den Kisten stehenden Schachteln und Schatullen zuerst und dann die großen Kisten.

Schnell schloss ich die Schachtel wieder, erhob mich, nahm eine weitere mit, machte das Flurlicht aus, schloss leise die Tür hinter mir, öffnete die Speichertür und war schon im Begriff, die glänzend hellgrau gestrichene Treppe hinaufzugehen, als ich innehielt und noch einmal nachhorchte, ob meine Tante tatsächlich auf dem Weg nach oben war. Nichts rührte sich. Ich hätte vor ihr nichts verbergen können. Jetzt hast du mit der Sache angefangen, jetzt musst du sie auch zu Ende bringen, sagte ich mir, trug die beiden Schachteln in mein Zimmer, eilte wieder hinunter und wollte die anderen Schachteln, Schatullen und Kisten holen.

Hatte die geöffnete Frontklappe die beiden Schubladen mit den goldenen Knopfgriffen verdeckt, zogen sie nun, da die Klappe wieder geschlossen war, mein Interesse auf sich. Nach einigem Zögern setzte ich die bereits aufgehobenen Schachteln wieder ab. So schmal die Schubladen waren, so lang waren sie. Ihr Herausziehen schien kein Ende zu nehmen, bis sie schließlich herausfielen. Sie waren so lang wie der Flur, der mir als kleines Kind unendlich lang vorkam. Suchte ich Trost bei den Eltern, konnte ich es, den Flur mit seinem hellgrauen Filzteppich entlangeilend, kaum erwarten, an ihre Schlafzimmertür zu klopfen oder einfach hineinzustürmen, wenn die innere Pein unerträglich geworden war. Wendete ich mich von den Schubladen ab und betrachtete dann erneut ihren Inhalt, hatte ich den Eindruck, es befände sich etwas anderes in ihnen als zuvor. Hier waren keine Schachteln, Kisten und Schatullen Herrinnen der Ordnung, hier lag alles aufeinander, übereinander, durcheinander, und doch nicht ganz, die Ordnung der Dinge war empfindlicher, als sie sich den Augen zunächst offenbarte, schließlich musste es ja eine Ordnung geben.

Von den Schachteln und Schatullen konnte ich immer mehrere gleichzeitig auf mein Zimmer bringen, die sperrigen Kisten waren schwerer als gedacht. Mit ihrem Hochheben war es ja nicht getan, sie mussten die enge und recht steile Speichertreppe zu meinem Zimmer hoch. Wie lange hatte ich wohl Zeit, mich mit ihnen zu beschäftigen, ohne dass ihr Verschwinden bemerkt würde?

Auf meinem Zimmer konnte ich mich nicht entschließen, mit der Sichtung ihres Inhalts zu beginnen, ich wollte sie auf dem Bett, dem Teppich und dem Tisch auslegen, damit sie mir in größerer Übersicht ihre Geschichten erzählten. Wie viel Zeit würde ich dafür benötigen? Sicher mehr als die zwei Wochen bis zur Rückkehr meiner Eltern. Wann aber, wenn nicht jetzt? Würde meine Tante mich hier in meinem Zimmer aufsuchen, obwohl sie das noch nie getan hatte? Und wenn ich nach den beiden Wochen nicht fertig wäre? Ich fürchtete, meiner Mutter würde das Verschwinden sofort auffallen oder sie würde das Zimmer unter einem Vorwand inspizieren kommen. Inspizieren war ein Wort, das bei uns zu Hause schon früh in Gebrauch war. Überhaupt beeindruckte mich mein Vater mit einem großen Vorrat an technischen Begriffen, die mich so bezauberten, dass ich über Jahre nicht in Erfahrung bringen wollte, was sie eigentlich bedeuteten.

Ich ließ die Kisten in meinem Schrank verschwinden, legte die Schachteln und Schatullen unter mein Bett und versuchte mir einzureden, sie seien gar nicht da. Gleichzeitig fühlte ich mich dabei eigenartig sicher, es schien, als strahlten sie Ruhe aus, eine Geborgenheit, die mich umhüllte und vollkommen sorgenfrei machte. Ich musste die Kunst des Vergessens lernen, die ich doch beherrschte, schließlich konnte ich im Nu alles vergessen, was meine Mutter mir sagte, wenn es mehr Tadel als Lob war, und stets war es mehr Tadel als Lob. Ich stellte mir vor, dass alles, was Mutter mir sagte, bereits der Vergangenheit angehörte. Ich könnte ihr dann mit einem Verständnis begegnen, das ihr gebührte, wüsste ich, spräche sie aus der Vergangenheit, doch mehr über ihre Sorgen und Gründe. Sprach sie aber nicht immer aus der Vergangenheit und wiederholte das Wenige, das sie sagte, nicht permanent? Sicher. Aber es bedrohte mich unablässig neu. Wäre alles, was sie sagte, bereits vergangen, spräche sie als Gestorbene mit mir.

Ich ruhe mich nur kurz aus, dann bringe ich alles zurück, sagte ich mir. Also ruhte ich mich aus. Sollte aber der Inhalt der Truhe nicht nach und nach in meinem Besitz sein, wollte ich ihn nicht haben? Etwas in meinem Besitz zu haben, sollte zeitlebens einer meiner Antriebe sein. Ist es auch wahr, dass man vergessen muss, um erinnern zu können, und wollte ich die Ansprüche, die meine Eltern an mich stellten, bereits vergessen, während ich sie hörte, so vergaß ich die Kisten und Schachteln, die ich in meinem Schrank und unter meinem Bett untergebracht hatte, keineswegs; um sie allerdings erinnern zu können, so, dass sie mich fortan überallhin begleiteten, ohne unmittelbar anwesend zu sein, musste ich sie noch genau untersuchen, sie mir einprägen, wie Symbole oder Konterfeis von sogenannten Persönlichkeiten auf Münzen geprägt werden. Und dafür brauchte es ungestörte Zeit. Wann, wenn nicht jetzt?

Der Blick aus dem Dachfenster meines Zimmers erhaschte nur den Himmel. Erst wenn ich mich dicht am geöffneten Fenster nach vorne beugte, konnte ich einen Teil des hinteren Gartens sehen. Der Garten war groß, für uns Kinder eine Art Wildnis. Ich liebte es, die Kaninchen beim Grasen zu beobachten. Sie hoppelten von Stelle zu Stelle. Das Kind hoppelt von Unterrichtsstunde zu Unterrichtsstunde. Am liebsten saß ich auf einem Stuhl mitten unter ihnen und rührte mich nicht. Ich rührte mich auch sonst kaum. Eines Abends stolzierten Fasane über die Wiese. Niemand wusste, wo sie herkamen. Katzen schlichen die Wege links und rechts der Wiese entlang. Meisen gab es, Amseln, Spatzen, Eichelhäher, Rotkehlchen und Grünfinken. Und Tauben. Ihre ruckartigen Bewegungen stießen mich ab.

Es hatte geregnet, nun setzte die Sonne sich durch und warf einen frühabendlichen Lichtspalt auf den Schrank und das Bett. Ich holte die Schachteln, Schatullen und Kisten aus ihren Verstecken und trug sie auf den Schreibtisch, an dem ich feierlich Platz nahm.

Man muss es nehmen, wie es kommt, sagte meine Mutter immer, also nahm ich die Dinge und Bilder eins nach dem anderen aus den Schachteln, Kisten und Schatullen, betastete sie zärtlich und beschnupperte sie. Ja, das war die alte, heilige Zeit, die ihnen unaufhörlich entströmte. Es war das Gestern, das morgen sein wird.

Der Anblick all der Dinge verursachte jedoch ein eigenartiges Schuldgefühl. Es hatte etwas Brennendes, weithin Offenes und war ohne die gewohnte Bloßstellung, die das elterliche Schimpfen so oft bewirkte, dass den Ohren eine Taubheit wuchs. Die Taubheit, die nachließ, wenn die Eltern den Raum wieder verlassen hatten, markierte nur einen Punkt; dieses Schuldgefühl aber kleidete meinen ganzen Körper aus, ich war dann nur noch Schuld, mit leuchtenden Wangen und einem Ziehen im ganzen Körper, als wollte mich sein Inneres verlassen. Obwohl sie nicht in meinem Besitz waren, dies spielte ich nur, weckten die Dinge zugleich ein Verantwortungsgefühl: Ich bin der Letzte der Familie, der das Erbe verwaltet, ich bin ein Trauerverwalter, ein Todaufsager. So unermesslich reich ich mich mit einem Mal fühlte, die Schattenseite der Dinge war die Empfindung eines vorweggenommenen Todes der Eltern, als wäre mir das Erbe schon zu ihren Lebzeiten ausgezahlt worden. Um ihren tatsächlichen Tod abzuwenden, blieb mir nicht viel Zeit, dachte ich, ich musste die Schachteln also bald zurückbringen. Oder sollte ich dies nicht vom Verhalten der Eltern abhängig machen? Die größte Wirkung, die von den Dingen ausging, solange sie bei mir waren, war indes der Stillstand der Zeit, aus dem ich mich kaum befreien konnte, der mich dasitzen ließ, als wäre mein Körper leer, ohne Organe, und als wäre ich einzig dazu fähig gewesen, regungslos nach innen in den leeren Körper zu schauen, durch dessen Haut und Knochen das Licht schien. Und dann, ich fühlte es, waren die Dinge in meinem Körper.

Zettel

Die Dinge, die ich in Händen hielt und eingehend betrachtete, hatten schon andere in Händen gehalten, sie hatten andere Umgebungen und Zeiten gesehen, an anderen Orten gelegen. Und mit ihnen waren alle diese Zeiten und Orte zugegen. Ich konnte in den Dingen lesen und andere Dinge und Bilder sehen, sie waren ganz Gegenwart, und jetzt, während ich mich an sie erinnere, bedauere ich, nicht mehr im Elternhaus zu leben, das zu besitzen ich täglich träume, und bin traurig, dass die Eltern nicht mehr leben und dass wir, vielleicht der Zeit geschuldet, keine Sprache füreinander hatten, erst fast fünfzig Jahre später, an einem anderen Ort, einem anderen Tisch, versucht die Erinnerung im Angesicht eines Kindes, das meine Mutter und meinen Vater nicht mehr kennenlernte, eine andere, verbindende Sprache zu finden. Dieses Kind, einige der Dinge und Bilder in Händen, stellt Fragen, die zu stellen ich versäumt habe. Es stellt Verbindungen her, die ich ahnte, aber nicht auszusprechen wagte, es lässt sich nicht bevormunden, schließlich hat es seinen eigenen Mund, und es hat Augen, und was es sieht, sagt es. Dieses Kind lässt sich nicht beirren, es kommt der Beirrung auf die Spur, es malt und zeichnet, und auf seinen Bildern finden die Dinge seiner Umgebung und seiner Phantasie neu zusammen. In diesen Bildern scheinen die Dinge und Bilder meiner Kindheit und Jugend wieder auf. Die Familie vor einem Haus. Die Familie vor einem Haus mit Garten. Die Familie vor einem Haus mit Garten und Sonnenschein. Ein Boot. Ein Hund. Eine Wiese mit vielen bunten Blumen. Ein Liegestuhl am See, ein Badetuch am Meer. Förmchen im Sandkasten, im Sand, am Meer. Gesichter. Luftballons. Und noch mehr Luftballons. Ein großes Bild aus Luftballons. Und gab es Streit, lag das Bild in Streit mit sich. Doch bald schon lichteten sich die Farben und Formen, ruhig spazieren die Menschen auf einem Weg zurück ins Haus. Das Kind lädt ein, hier mitzutun, sich selbst zu malen, und zwar so, wie man sich gerade empfindet. Alles gehört zusammen auf diesen Bildern, es gibt nur den Moment und nur ein Bewusstsein, das alle teilen, alle sind anwesend, und niemand geht einer Tätigkeit nach. Habe ich jemals Vater und Mutter und mich und meine Geschwister gemeinsam auf einem Bild gemalt? Oder auch nur Vater und Mutter? Oder einen von ihnen allein? Selbst mich habe ich nicht gemalt. Ich betrachte die Bilder des Kindes, ob nicht Wolken aufziehen, das Gesicht sich verfinstert. Es kann besser malen, als ich je werde malen können. Was heißt schon besser? Dein Bruder ist aber besser als du. Deine Schwester ist aber besser als du. Spaltpilz Wettbewerb, der die Familie auseinandertreibt.

Vor mir, auf dem Tisch, lag ein rotes, abgegriffenes Lederportemonnaie mit einem Foto darin und zweiunddreißig Pfennig. Grünspan hatte die Kupfermünzen schon stark angegriffen, das Portemonnaie roch modrig, es musste mal feucht geworden sein, das Foto hatte einen Wasserrand, der das Gesicht entstellte. Die Hexe. Unter den Münzen lag ein kleiner Zahn in Gestalt einer Fee, bei näherem Betrachten war es vielleicht nur ein Knochensplitter oder ein Stück Elfenbein. Bild Geld Fee. Bild und Geld gehörten der Fee, das Portemonnaie war ihr Haus. Würden sie nicht für immer zusammenbleiben, ginge die ganze Welt auseinander. Vielleicht hatte der Zahn der Person auf dem Foto gehört. Und was ihr geblieben war, ist dieser Zahn und zweiunddreißig Pfennig. Und das Portemonnaie. Oder dies alles zusammen ist von dieser Person geblieben. Ich legte alles zurück ins Portemonnaie und nahm mich der anderen Dinge an, die in der Schachtel lagen. Eine korallene Perlenkette mit Kreuz. Zählschnur gewisperter Wiederkehr. Die Perlen als dornige Rosen, damit man sich ordentlich daran sticht, das Kreuz mit Blütenformen und Weintrauben. Ob ich sie behalten und verkaufen sollte? Ich zählte 59 Perlen. Die verlorene Schar schwarz gekleideter, kopfgebeugter Frauen, die allmorgendlich in den Bänken vor dem Seitenaltar kniend den Rosenkranz beteten. Was mir Furcht und Schrecken bereitete, sehe ich heute als krisenfeste Aufführung, als kompromissloses Ritual einer Feier des Selbst. Es tut gut, dich in Händen zu halten, meine Gebete aber sind anderer Natur: sechs große Perlen Mein Vater und Lobpreis Ehre sei meinem Vater und seinem eingebildeten Sohn, drei einzelne und fünf mal zehn kleine Perlen Gegrüßet-seist-Du-Spiegelbild. Nach dem Kreuz mit meinem Korpus eine große und drei kleine Perlen, es folgt eine große Perle als erste Perle vom Kranz, der aus fünf mal zehn kleinen und fünf großen Perlen besteht: Nach zehn kleinen Perlen folgt jeweils eine große. Insgesamt werden also fünf Durchgänge wiederholt.

O du freudenreicher Rosenkranz meiner Kindheit, die nicht immer wusste, wie ihr geschah; du schmerzhafter Rosenkrank meiner Jugend, die sich geißelte und nicht immer verstand, was man ihr sagen wollte; du lichtreicher Rosenkranz, der ich mich öffentlich bezeugte, der ich eine Truhe und Geheimnisse habe und mir offenbar und verschlossen bin; und du, glorreicher Rosenkranz der Geburt meines Kindes, das sich selbst ähnlich ist; und auch du, trostreicher Rosenkranz, der mich von der Wiederkehr erlöst.

Neben dem Rosenkranz ein Band Čechov, Erzählungen, die einen tiefen Eindruck hinterließen. Verlor ich lesend nicht den Boden unter den Füßen, verschwand ich, mich selbst vergessend, nicht ganz in der Lektüre, und wurde mir nicht das, was ich las, ganz leibhaftig? Was auch den Menschen, von denen die Erzählungen handelten, widerfuhr, es widerfuhr mir. Doch die Erzählungen gingen zu Ende, und ich blieb übrig, und als ich wieder zu mir kam, war ich enttäuscht, dass es vorbei war, was vorbei?, und wollte ich dann nicht von vorne beginnen, als sei es der Sinn der Erzählungen, bereits im Lesen vergessen zu werden? Genau so. Lesen war ein Durchgang, es war der Flur zum Schlafzimmer der Eltern. Ich gehe hindurch, gehe vorbei.

In einer der Geschichten geht ein Schiff unter, die Matrosen verschwinden einer nach dem anderen und werden von den Haien gefressen. Oder das Schiff geht nicht unter, aber es herrscht Skorbut oder Schwindsucht, und die Vorräte sind fast aufgebraucht. Also würfeln die Matrosen, wer noch bleiben darf und wer nicht. Sie hoffen, dass baldige Rettung naht. Oder das Schiff droht unterzugehen, es geht aber nur ganz allmählich unter, und die Matrosen haben eine Freude daran, um ihr Leben zu würfeln. Der Verlierer wird jeweils den Haien zum Fraß vorgeworfen, und alle betrachten jedes Mal neugierig das Schauspiel, bis sich die letzte Spur Blut im Wasser verloren hat. Ich habe die Einzelheiten vergessen, die Lektüre aber ließ mich die Welt mit anderen Augen sehen. Ich nahm jetzt Schiffsuntergänge wahr, wo keine Schiffe waren, erkannte im sechs Kilometer entfernten Badesee, der einmal ein Baggersee war, das große Meer, das buchgerecht verkleinert worden war. Nicht also die sogenannte Wirklichkeit kommt im Buch vor, sondern das Buch ist die Wirklichkeit.

Ein kleiner Zettel war in den Čechov eingelegt. Vielleicht diente er als Lesezeichen oder das Buch als sein Versteck? Das Papier des Zettels war brüchig, ich legte ihn vorsichtig auf den Schreibtisch und untersuchte ihn. Was gab es zu untersuchen? Er war stark verblichen, leicht wasserrandig. Die Linien, die das Wasser hinterlassen hatte, sahen aus wie Buchstaben, die ich sogleich zu entziffern begann. Mit jedem Entziffern konnte ich Neues lesen. Ich las die Zeichen des Zettels in die Geschichte von Čechov hinein, das Buch war nun das Schiff, dann wurde unser Haus zu dem untergehenden Buchschiff, ich selbst zu einem der Matrosen, die Aussicht auf ein baldiges Ende löschte die lastende Vergangenheit aus, von nun an traf ich unter der Schirmherrschaft von Krankheit und Untergang meine eigenen Entscheidungen, bis ich auf der Rückseite des Zettels Bleistiftnotizen in kleinster Schrift entdeckte. Stand dort nicht zu lesen – aber nein, das ist sicher nur ein sich bald wieder änderndes Augenspiel. Ich schaue weg, ich schaue wieder hin, nun steht anderes zu lesen da. Ich beschloss, den Zettel zu behalten. Mein Interesse weckte nun eine kleine Tänzerin, die zusammen mit einem um Kopfeslänge größeren Spiegel in einer Spanschachtel lag. Die Tänzerin trug ein rotes Kleid und war auf Watte gebettet, stellte man den Spiegel mit seinem gelben Rahmen dicht vor sie hin, setzte sie sich sofort in Bewegung und drehte unermüdlich ihre Pirouetten. Von der Ballerina ging eine hypnotische Wirkung aus, und als ich mich selbst im Spiegel erblickte, fühlte ich mich beobachtet, fortan hatte ich nur noch Augen für dieses andere Kind im Spiegel, das mich mit großen Augen anschaute, als hätte es mir etwas Vertrautes oder Erschreckendes oder Geheimnisvolles mitzuteilen. Wer war das? Ob dieser Wer auch die Augen nicht von mir lassen konnte? Wie konnte ich feststellen, ob er ebenfalls wegschaute, wenn ich wegschaute? Vielleicht mit einem zweiten Spiegel. Ich stellte die Ballerina mit ihrem Spiegel so auf die Ablage unter dem Waschbeckenspiegel hinter mir, dass ich ihr Gesicht aus dem Augenwinkel sehen konnte. Sie beobachtete mich jetzt ebenfalls über den Waschbeckenspiegel. Also die Spiegel verhängen? Ich würde von Zeit zu Zeit überprüfen, ob sie mich immer noch beobachten kann. Ich nahm ihr den kleinen Spiegel weg. Ohne diesen Spiegel tanzte sie nicht. An dem Waschbeckenspiegel schien sie kein Interesse zu haben, er brachte sie nicht zum Tanzen, und sie schaute nicht in ihn hinein. Ohne ihren Spiegel konnte ich sie mir so hinstellen, wie ich wollte, ich hatte direkte Kontrolle über sie. Aber sie tanzte nicht mehr. Ich stellte sie an den Rand der Ablage, was sie vielleicht als Strafe deutete. Dort konnte sie nun stundenlang in derselben Stellung verharren, auf den Fußballen, das rechte Bein angewinkelt, mit leicht vorwärtsgebeugtem Oberkörper, die Arme in halber Höhe im 45-Grad-Winkel nach hinten gestreckt, als sei sie im Begriff, ins Wasser zu springen, oder als wolle sie etwas unter sich inspizieren und drohe dabei den Halt zu verlieren. Ich setzte mich. Sie schaute zu mir herunter. Sie schaut auf mich herab, dachte ich. Also stellte ich sie vor mich auf den kleinen Tisch, an dem sie früher oft stundenlang in derselben Stellung gesessen hatte, ohne irgendeine Beschäftigung, wie ich in einem anderen Buch, das in der Schachtel lag, nachlesen konnte. Und schaute sie jetzt nicht auch unverwandten Blickes zu mir herüber? In ihrem wunderschön geformten Gesicht erkannte ich Ähnlichkeiten mit mir. Und auch ihre Augen waren seltsam starr und tot, allein von feuchten Mondesstrahlen in ihnen keine Spur. Nein, ich konnte nicht behaupten, dass, wenn ich sie nur lange genug anschaute, ihre Blicke immer lebendiger flammten.

Ach, würdest du wenigstens Ach seufzen. Wie wäre es, wenn ich ihr den Kopf absägte und ihn vor mich auf den Tisch setzte? Würde der Kopf, vor seinen gelben Spiegel gestellt, wieder anfangen zu tanzen? Ob die Ballerina meiner Mutter gehörte? Sie muss zeitlebens in ihrer Schachtel gelegen haben, so glänzend und tadellos war noch das Rot ihres Kleides und des Sockels, auf dem sie stand. Sie hatte das Gesicht meiner Mutter. Sie war meine Mutter. Eine gewisse Sorge war in ihrem Blick, die sich gegen das seltsam Starre und Tote ihrer Augen behauptete. Möglich auch, dass die Ballerina meiner Oma gehörte, zu deren Strenge in Ausdruck und Gestalt sie so gar nicht passen würde. Gehörte sie meiner Oma, und war sie meine Mutter, so war die Ballerina also die Tochter meiner Oma. Solche umständlich hergeleiteten Verwandtschaftsverhältnisse haben mir immer gefallen, sie hielten mir die Familie etwas vom Hals, Du denkst immer um zehn Ecken, sagte meine Mutter, und ich musste mir immer vorstellen, wie das ist, um zehn Ecken zu denken.

In allen Kisten lagen jeweils mehrere Schachteln, die Aufschriften hatten wie Quitten Insekten Spieluhr, Ferien oder Spiegel. Anstelle von Michael, wie auf einer der Schachteln in der Kiste Puppen stand, fand sich ein weiterer Zettel mit einer schönen Handschrift von Oma mütterlicherseits: Puppen sind Familienerbstücke, stand dort und Matrosenanzügelchen kann ausgezogen und kalt gewaschen werden. Das weiße Kostüm, zu dem auch eine weiße Kappe gehörte, war augenscheinlich ganz neu. In weiteren Schachteln aus der Kiste Puppen lagen zum Beispiel ein Armband und selbstgestrickte Kleidung, darunter Mützchen und Socken in unterschiedlichen Größen, auf einem Paar war ein Haus im Grünen zu sehen, das mich an meine Kindheitsferien auf einem Hof erinnerte, inmitten von Bienen und Bäumen und Wiesen und Äckern. Schulsachen und Kindergartensachen fanden sich. Einen Kindergarten hatte ich nie besucht.

Mutters Mutter habe ich in meiner Erinnerung ein einziges Mal in meinem Leben gesehen, und von diesem einzigen Mal werde ich zehren bis an mein Lebensende. Ihre Handschrift aber war mir genauso vertraut wie die von meiner Mutter, die ihr an Schönheit in nichts nachstand. Für mich war Omas Handschrift Oma selbst. Mutter fürchtete ihre Mutter geradezu, deren Handschrift ihr Befehl war. Ich stellte mir vor, dass Mutter irgendwo im Haus einen Zettel ihrer Mutter findet und ihr Leben nach dem Inhalt dieses Zettels neu ausrichtet. Als ich zusammen mit Vater den Film Das Testament des Dr. Mabuse anschaute, ein Stummfilm kann nicht schaden, meinte er, Mutter war da anderer Meinung und verließ unter Protest das Zimmer, stellte ich mir vor, Oma sei dieser Mabuse und schreibe meiner Mutter noch aus dem Jenseits Zettel am laufenden Meter, und Mutter müsse sie alle lesen und das Geschriebene befolgen. Und Oma schaute aus dem Jenseits zu und erfreute sich an dem entstehenden Chaos und an Mutters Verzweiflung, wie sie schweißgebadet die Befehle ausführte, die zum Teil zuvor Ausgeführtes wieder rückgängig machten, und ihre von Oma befohlenen Handlungen gleichzeitig vor der Familie zu verheimlichen versuchte. Familienerbstücke. In der Schatulle Ring fand ich einen Ring und unter dem Ring einen dritten Zettel, ebenfalls in Omas Handschrift: Dein Ehering. Wahrscheinlich auch ein Familienerbstück. Die Eltern trugen ihren Ehering Tag und Nacht, mir war der Ring zu groß. Die Schachtel mit der merkwürdigen Aufschrift Träume machte mir Angst, ich öffnete sie nicht, vermied es sogar, sie länger als nötig zu berühren. Schule hingegen schien mir, wenn auch in der Vorstellung lästig, so doch unverdächtig. Ich fand verschiedene Hefte vor, teils in sogenannter Schönschrift, teils mit krakeliger Mabuseschrift, in deren Entzifferung ich mich für eine Weile verlor. Die Krakelhefte enthielten mindestens zwei verschiedene Handschriften, die ich als die meiner Oma und meiner Mutter erkannte. Mir schien, als erzählten die Handschriften, gerade weil sie so unleserlich waren, ganze Leben, sie waren Seelenausschläge. Die letzten Seiten des Heftes waren noch leer, bald wollte ich meine Handschrift hinzusetzen und das bereits Geschriebene, das Unlesbare, zu einer Geschichte verbinden.

Manche der Schachteln enthielten Fotografien in Schwarz-Weiß und Farbe. War da nicht ich zu sehen? Es war wohl meine Mutter. Und hier, war das nicht unser Haus? Auf einem Foto war die Truhe zu sehen, vor der ich eben noch gekniet hatte, bis die Knie schmerzten. In dem riesigen Haus, in dem sie stand, sah sie ganz winzig aus. Es schien Bewegung in die Bilder zu kommen, je länger ich sie betrachtete. Hier winkte einer, da wehten die Blätter am Baum, ein Haus veränderte seine Fassade, Schnee rutschte von den Hängen, hinter den Gesichtern waren andere Gesichter zu erkennen, sie gingen ineinander über, wechselten, in einem Moment war ein Gesicht ganz alt, im nächsten wieder jung.

Eine Schachtel hatte keine Aufschrift und war leer. Mutter hatte die Bilder dieser Schachtel vielleicht herausgenommen oder zukünftigen Bildern einen Platz reserviert. Ich stellte mir diese Bilder vor.

Hatte ich sie lange genug betrachtet und auswendig gelernt, legte ich die Bilder, von denen es noch viele zu entdecken gab, in umgekehrter Reihenfolge auf den Tisch, um sie dann, ebenso wie die Dinge in ihre Schachteln und Schatullen, eins nach dem anderen in der richtigen Reihenfolge wieder in die entsprechenden Schachteln der Kiste legen zu können und alles zusammen so in die Truhe zurückzustellen, wie ich es vorgefunden hatte. Ist nämlich die Ordnung der Dinge gestört, passiert ein Unglück, auch im Körper. Allerdings gab es etwas, das bei mir für einige Unruhe sorgte. Dieses Etwas hieß fotografisches Gedächtnis. Mein Schulfreund Paul hatte erzählt, seine Mutter habe ein solches und bemerke kleinste Abweichungen in der Anordnung zum Beispiel der Haushaltsdinge. Die Truhe war meine Meisterprüfung der Heimlichkeit. Heimlichtuerei begleitete mich fortan in allen Lebenslagen. Selbst vor mir lernte ich, Dinge zu verheimlichen.

Die Schachtel Parfum roch süßlich, als wäre etwas ausgelaufen. Ich wagte nicht, sie zu öffnen. Eine Apfelkuchen beschriftete Schachtel enthielt unter anderem ein Rezept in Großmutters Handschrift, das sofort zur Lektüre einlud. Der geliebte Apfelkuchen.

Es schien so, als halte Mutter für alles etwas in Reserve, und es war noch nicht ausgemacht, ob hierbei etwas aus der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft zum Zuge kommen sollte. Mir gefiel die Vorstellung, dass es für alles Ersatz gibt, selbst für die Menschen, die alle nur Platzhalter sind, für den Platz ist schon Platz gemacht, und den Platz kann niemand halten.

So war auch in den drei Kisten allesamt noch Platz, einzelne Schachteln hätten in sie noch verräumt werden können, vielleicht waren die Kisten ursprünglich einmal voll, und Mutter hatte ihnen die Schachteln entnommen und nicht wieder zurückgelegt. Vielleicht hatte Mutter ihnen eine besondere Bedeutung beigemessen. Ich werde jetzt alles öffnen, sagte ich mir und öffnete alles.

Schrift

Die Entdeckerfreude war so groß, dass ich mit der Zeit den Überblick über den Inhalt der Kisten, Schachteln und Schatullen verloren hatte. Anstatt die Gegenstände wieder zurückzuräumen, hatte ich sie überall im Zimmer verteilt, die Bilderstapel waren verrutscht und zum Teil vom Tisch gefallen, hier lag ein kleiner Spiegel, dort der Buchstabe E aus Holz. Es ging drunter und drüber, wie Mutter selbst dann noch zu sagen pflegte, wenn mein Zimmer bestens aufgeräumt war. Sollten die Dinge doch erst mal daliegen und sich kennenlernen. Nun wart ihr so lange in der Dunkelheit, ohne voneinander zu wissen, jetzt könnt ihr euch beschnuppern und anfreunden, sagte ich ihnen. Was sie auch taten.

Wie wäre es, überlegte ich, wenn ich auch die restlichen Kisten, Schachteln und Schatullen auspacken und so im Zimmer verteilen würde, dass ich vom Tisch aus jedes Teil erreichen könnte. So geschah es auch, nur dass der Boden bald schon so voll war, dass ich die Sachen übereinanderstapeln musste. Ich war überrascht, wie viel es war, wollte ich mir etwas Bestimmtes genauer anschauen, das ich zunächst nur flüchtig wahrgenommen hatte, und stets war ich mir sicher, es sofort wiederzufinden, musste ich mir für jeden neuen Anlauf einen neuen Weg bahnen. Oftmals fand ich das Gesuchte nicht wieder, dafür aber etwas interessantes anderes. Drei Kaleidoskope zum Beispiel, die, drehte man sie nach links und rechts um die eigene Achse, mit ihren Spiegeln die in der Röhre befindlichen bunten Glaskörper zu symmetrischen Formen zusammenkommen oder auseinanderdriften ließen. Nach allen Seiten fließende, unendlich sich entfaltende Blüten, ein permanent nach außen sich kehrendes Innen, und immer wird den Augen Neues angeboten, alles ist in Bewegung, die Aufmerksamkeit kann sich aufs Zentrum oder die Peripherie richten, und was zunächst weit entfernt war, zeigt sich nun als Mitte. Oder eine Schachtel mit einem Dutzend Minifernsehern, auch Gucki-Klick-, Gucki- oder Klick-Fernseher genannt, mit deren Bildern ich für Stunden aus der Gegenwart verschwinden und in die Vergangenheit und die Zukunft abtauchen konnte. Hier, auf diesem Guckibild winken meine Eltern vor einer Bergkulisse, hier sitzen sie in einem Boot, mein Vater in einem kurzen dunkelblauen Hemd, meine Mutter in einer weißen Bluse, die Haut ist gebräunt, alle Fliehkräfte des Alltags scheinen aufgehoben. Ich nahm einen anderen Gucki-Fernseher. Meine Eltern stehen vor einer tulpengesäumten weißen Hauswand, hier auch und hier wieder, und auch auf den nächsten Bildern stehen sie vor dieser Wand, Vater hebt Bild für Bild seinen linken Arm etwas höher, Mutter steht unverändert, allein ihr Mund bewegt sich. Dann, nach vielen Bildern, ist die Serie zu Ende. Ich beginne von vorn, dieses Mal klicke ich die Bilder schnell durch, und siehe da, Vater zeigt auf etwas, Mutter sagt etwas, und wieder von vorne, was zeigt Vater, was sagt Mutter, von vorne, Vater zeigt auf ein Schiff, und Mutter sagt: Viele Grüße.

Eine ewig grüßende Mutter, über ihren Tod hinaus. Wer hat das schon? Da sah ich, dass ein Teller zu Bruch gegangen war, ein zweiter rutschte langsam von der Bettdecke. Ich las die Scherben vom Teppich auf, ihre Kanten fügten sich passgenau wieder zusammen. Bei nächster Gelegenheit würde ich sie kleben und darauf vertrauen, dass der Bruch unbemerkt bliebe. Der Teller gehörte zu einem wertvollen Hutschenreuther-Service, das Mutter schon verloren geglaubt hatte. Es war also in der Truhe, ein eindeutiger Beleg, dass Mutter keinen Überblick über ihren gesamten Inhalt hatte und dass es vielleicht kein Verzeichnis der in ihr aufbewahrten Gegenstände gab. Ich räumte den Schreibtisch ab, deckte zwei Teller, Tassen und Untertassen und lud meine Oma mütterlicherseits zum Kaffee ein. Sie sah aus wie meine Mutter, wenn sie einmal alt sein würde. Und sie sah aus wie das sehr alt gewordene Kind, das erst achtundvierzig Jahre später geboren sein würde. Ich stellte Oma Fragen über ihre jüngere Tochter, ich fragte sie, ob Mutter als Kind ein eigenes Zimmer gehabt habe, ob sie sich mit ihrer Schwester gut verstanden habe, ob sie eine gute Schülerin gewesen sei, ob sie ihre Tochter geliebt habe, warum ihre Tochter Angst vor ihr gehabt habe, warum diese Angst in der Familie grase und noch vieles mehr, und die Oma antwortete als mein zukünftiges Kind. Was heißt also Jahre, und was heißt Zeit, sagte ich mir. In einem einzigen Augenblick kommen Vergangenheit und Zukunft zusammen – in einer gewesenen Gegenwart. Deine Mutter hat die Kisten, Schachteln und Schatullen samt Inhalt von mir bekommen, sagte Oma nach einer Weile. Na ja, sagte sie, zumindest das meiste. Die Dinge, die uns umgeben, prägen uns genauso wie die Eltern, sagte Oma. Die alten Schulbücher, soll man sie wegschmeißen? 1 plus 1 sind immer noch 2, früher wie heute. Und die Wörter, wechseln sie täglich ihr Hemd? Unter Apfel wird auch in einhundert Jahren noch Apfel verstanden, sofern es dann noch einen gibt. Der Alphabetdackel wird auch dein Kind noch erfreuen, denn erst wer die richtige Reihenfolge der Buchstaben kennt, kann sich die Welt erschließen. Und der Dackel ist erst dann Dackel, wenn die Reihenfolge der ineinandergehängten Buchstaben stimmt. Anders gesagt, das Alphabet ist erst dann Alphabet, wenn der Dackel stimmt, sagte Oma. Wo ich gerade bei Tieren bin, da gibt es noch eine Spieluhr mit einem Vögelchen, das deine Mutter eines Tages deinem Bruder schenken wird, du wirst dafür etwas anderes bekommen, eine goldene Taschenuhr. Die Spieluhr ist uralt, meine Mutter erzählte mir, das Vögelchen könne verschiedene Melodien singen und auch Worte sagen, sagte Oma. Und dann gibt es noch eine Insektensammlung, sagte sie. Die Insekten hat dein Opa gesammelt, der ja Arzt war. Er hatte auch Insekten in Bernstein, also die in Bernstein eingeschlossen waren. Es beruhigte ihn, die toten Insekten auf seinem Schreibtisch zu haben und zu beobachten. Er sammelte sie mit Klopfschirm, Leuchtturm, Kescher, Hand oder Pheromonfalle und tötete sie meist in einem Glas mit Essigäther. Manchmal waren sie jedoch schon tot und im Tod gekrümmt und eingetrocknet. Dann hat er sie in der feuchten Kammer mit Wasserdampf oder Pepsin aufgeweicht, als Arzt kannte er sich aus. Präpariert hat er sie nass mittels Einlegen in Alkohol, das Nadeln mit speziellen Insektennadeln auf einem Spannbrett oder einer Unterlage aus Styropor mochte er nicht, außerdem kamen da eher Libellen oder Schmetterlinge in Frage, sagte Oma. Handelte es sich um kleinere Insekten, hat er sie manchmal aber auch einfach aufgeklebt. Waren die Insekten dick, musste er sie ausnehmen und neu füllen. Opa interessierte die Anwesenheit des Todes, sagte Oma. Mit echten Insekten spielen, dachte ich. Ihnen Namen geben. Über sie herrschen. Sie dressieren und bedrohen. Ihnen zu fressen geben. Sie sich gegenseitig fressen lassen. Ihnen beim Sterben zusehen.

Wieso liegt das teure Geschirr in der Truhe und ist nicht unten im großen Zimmer bei den anderen Tellern und Tassen? Mutter hatte wohl nicht für alles Platz, was sie von ihrer Mutter übernommen hatte oder aufgezwungen bekam. Man sollte sich von allen Elternsachen trennen, sie sind eine Last, verstopfen die Poren, man schämt sich für sie, und nur selten stimmen sie froh, und das Schlimmste ist, sie definieren Platz, indem sie ihn wegnehmen. Und dann gibt es die frohen Stunden, da man nicht an die Eltern denkt, und die Dinge erinnern wieder an sie. Heißt Geschirr nicht Einrichtung, Ordnung und bedeutet Zurechtgeschnittenes? Das Erbe spannt dich ins Geschirr. Du erbst Geschirr, damit es dich zurechtschneidet, dir eine Ordnung aufzwingt, dich ohne Unterlass schert.

Eine schöne Handschrift hat deine Mutter, sagte Oma, sie schreibt immer fein säuberlich alles auf. Ist die Schrift von größter Übersichtlichkeit und Schönheit, macht deine Mutter sich keine Sorgen mehr, denn die Ordnung der Schrift ist die Ordnung der Welt. Und mit diesen Worten verabschiedete Oma sich. Ich werde beobachten, sagte ich mir, ob ich im Gesicht auch solche Altersflecken bekomme wie sie. Und ob das Kind achtundvierzig Jahre später Ähnlichkeiten hat mit ihr.

Aus dem aufgetürmten Haufen neben dem Schreibtisch zog ich einen Bündel Zettel mit Mutters Handschrift, der dort steckte wie das Fähnchen auf einer Sandburg. Einkaufszettel. Merkzettel. Private Zettel. Ihre Handschrift gab mir Sicherheit. Wer so schön schreibt, sagte ich mir beim Anblick eines der Zettel, weiß dich sicher durchs Leben zu führen. Wusste sie aber nicht. Ihre Handschrift war schön für sie selbst. Der kleinste Vermerk über eine Anschaffung, in akkurater Handschrift notiert, brachte für sie die Welt in ein Gleichgewicht. Schönheit war kein Kriterium, ordentlich musste es sein. Ordentlichkeit. Das und keine sonst waren ihre Orden. Wenn der Orden schief hängt. Die Erinnerung an dieses und jenes mag verblassen, kaum aber je die schöne Schrift. Mutter stapelte die kleinen Zettel im Esszimmerschrank neben den großen Tellern auf. Notizblöckchen. Karopapier. Ihre rechteckige Form gängelte die Schrift nicht, sie gab ihr einen Rahmen, den meine Mutter im Leben sonst vermissen mochte. Das kleine h hatte ein langes rechtes Bein, das bis in das Kästchen unter ihm hinabreichte. Ich stellte mir immer vor, es sei der Krückstock des kleinen h oder ein Wanderstab, Chaplins Spazierstock. Vielleicht erging Mutter sich, war ihr Alltag in Unordnung geraten und drohte sie ihren Halt zu verlieren, in der Ordnung ihrer Schrift, die nie mehr in Unordnung geraten konnte, ihren sauber ins Kästchen gesetzten Buchstaben, blaufarbene Vasen in den Regalkästchen, Füllhörner der Schrift, Nektar für die Bitternis des Lebens.

Solche Zettelchen wusste ich zu Dutzenden in Mutters Sekretär im Wohnzimmer, den sie von Oma geerbt hatte und dessen Inhalt zum Teil noch von Oma stammte. Karierte Ringblöckchen waren Mutter am liebsten. Aus ihnen hätte sie einen schönen Papierdrachen leimen können, der unterschiedlichste Inhalte zusammenhält, in den sie alles hineingeschrieben hätte, damit in solcher Konzentration einmal ein Ende wird von ihr, so hätte ein solcher Papierdrache aus Mutter ein Buch mit sieben Siegeln statt eine ihrer Herkunft Nachtrauernde gemacht, die sie nun geworden war. Der Papierdrache wäre zu meinem Lieblingstier geworden, er hätte mich durch die Unterwelt und die Himmelsregionen gleichermaßen geführt, nicht auszulesen und gerade deshalb stets geeignet, auf ihm davonzufliegen. Kurswechsel allerorten, wohin ich auf seinen Papieren auch geschaut hätte; Orte, die auf keiner Landkarte zu finden gewesen wären, Ereignisse, die nicht stattgefunden haben würden, und dennoch ein wahres Lebensbild, das sich selbst enthielt.

Solange die Zettel im alten Sekretär lagen, war ich mit Mutter verbunden. Es bedurfte einiges an Fingerspitzengefühl, seinen im geöffneten Zustand als Schreibplatte dienenden Pultdeckel zu öffnen, der massive Messingschlüssel verfehlte leicht den Schließhaken und ging dann einmal herum im Schloss. Der Pultdeckel knarrte, und jedes Mal fürchtete ich, er würde heruntergeklappt zu schwer sein und aus den Scharnieren brechen. Wäre das unmerklicher vonstatten gegangen, ich hätte mich dem Sekretär und seinem Innenleben häufiger gewidmet. Denn so sollte auch mein Leben sein, stellte ich mir vor: unhörbar, heimlich, verschwiegen. Unsichtbarkeit hätte es mir erlaubt, den Gesprächen meiner Eltern beizuwohnen, wenn sie über mich redeten. Wenn sie aber nun überhaupt nicht über mich sprachen und im alltäglichen Tun bereits alles gesagt war? Worüber redeten sie überhaupt mit mir, wenn sie mit mir sprachen? Das traurige Rauschen der Pappeln hatte mir mehr zu sagen. Es wohnten so viele Stimmen in ihnen, dass ich mich jeden Tag mit einer anderen unterhalten konnte. Auch meine Jahrhunderte entfernten Vorfahren hörte ich, die erstaunt waren, wie wenig sich die Gegenwart aus der Gegenwart machte und alles nur auf eine ferne Zukunft ausgerichtet war. Als müsse man stets aufgescheucht werden. Als gäbe es kein Jetzt, immer nur ein Später. Später einmal wirst du, ja was denn? Später einmal wirst du das alles verstehen. Später einmal wirst du dich an alles erinnern.

Neben der Mutterschrift gab es die Vaterschrift. Ging die Mutterschrift leichtfüßig über das Papier, war grazil und schmal in der Führung und neigte nach rechts, so war Vaters Schrift eine Triumphschrift, die breiten Fußes das Feld bestellte und sich doch immer behaupten musste, denn stets schien ihr ein starker Sturm entgegenzublasen wie dem Haar von Mabuse bei seiner Nachtfahrt in offener Karosse, sie kippte nach links, fiel aber nicht um, als lehnte sie sich an die Vergangenheit und wollte das Kommende, das ihr vor die Füße fiel, die jedesmalige Gegenwart, wie ein Hobel spanend abrichten. Gab die Mutterschrift ihrem Grund erst Kontur und Tiefe, indem sie das Papier mit einem filigranen Gitternetz überzog, Spinnenbeinchen, die auf ihm tanzten, und Schrift und Grund waren eine schöne Einheit, als umarmten sie sich, grub sich Vaters Schrift tief ein in den Grund, der ihr doch immer im Weg war. Ich brauche dich nicht, ich sehe dich nicht, schien die Vaterschrift mit jedem Hobelschritt zu sagen. Mitteilungen an seine Kinder unterschrieb Vater mit Vater. Auch Postkarten aus dem Kurzurlaub, die ausnahmslos Mutter schrieb. Als Motiv wählte sie gerne Innenstadtansichten oder sonstige Attraktionen der Urlaubsregion, ein See mit Booten, im Hintergrund ein Berg, die Sonne scheint. Mutters Mitteilungen beschränkten sich zumeist auf Bestätigungen oder Korrekturen des vorderseitig abgebildeten Wetters. Ihre Schrift glich einem ruhig dahingleitenden Boot, sie fuhr ein lichtes Bild, das man mehr betrachtete als las und das sich jäh verdunkelte durch ein hecküber im Schriftwasser steckendes & Vater, dessen Krängung sich zum Untergang neigte. Der Vorderseite verlieh die namenlose Unterschrift ein wurmartiges Relief, einzig das kaufmännische & befreite den Blick aus dem Labyrinth der Schrift und ließ mich über ein Warenhaus nachdenken, in dem Väter und Mütter nach Bedarf in Regale eingestellt sind.

Sechsundvierzig Jahre später als das Datum des Poststempels auf einer solchen Karte schreibe ich das Wort Vater auf eine Zeichnung des Kindes und könnte Vaters und meine Handschrift nicht mehr voneinander unterscheiden.

Alphabet

Ich habe keinen Kindergarten besucht. Ich konnte in der Grundschule das Alphabet nicht. Ich habe es mir einfach nicht merken können. Drei Sätze, die mit Ich anfangen, ohne dass ein Ich vorkommt. Sehr wohl gemerkt habe ich mir jedoch, als Erstklassenletzter mit dem Gesicht zur Wand stehen zu müssen und so lange die Buchstabenfolge auswendig zu lernen, bis ich sie fehlerlos vor der Klasse hersagen konnte. Das Bild hiervon war nicht klar konturiert, ich sah eine Hülle Ich und eine weiße, unbegrenzte Wand. Völlige Stille. Umrisshaft markierte Leere. Warum konnte ich mir das Alphabet nicht merken? Hatte ich es nicht bereits zu Hause gelernt, auch ohne Kindergarten? Und wieder vergessen? Nein, ich hatte es ganz sicher nicht zu Hause gelernt, die schiere Not, nein, die innerlich gefühlte, die nicht zu unterdrückende Notwendigkeit, dort zu überleben, wo doch Liebe und Fürsorge regieren sollten, erstickte jede Muße bereits im Keim, die Luft wurde für die erhöhte Wachsamkeit benötigt, die mich auch nachts nie so tief schlafen ließ, dass ich nicht bei einem Angriff der von den Eltern bestellten Dämonen, so stellte ich es mir vor, pfeilgeschwind aus dem Bett emporgeschnellt und davongeeilt wäre. Fibels Leben lehrt, dass, selbst wenn man das Alphabet unvollständig lässt, ein Leben nicht ausreicht, alle, so die Zählung Fibels, 24 Buchstaben zu versetzen, das könne man nämlich 1391724288887252999425128493402200-mal, und dabei müsste man, was Fibel verschweigt, den mitversetzten Unsinn erst noch wieder entfernen. Vielleicht aber, so dachte ich mir, ist gerade der Unsinn von besonderem Interesse; dass Unsinn keinen Sinn habe oder mache, ist nämlich Unsinn.

Es kommt nun ein Umstand noch hinzu, der allein ausreichte, das Alphabet abzulehnen: Mir missfiel die Reihenfolge der Buchstaben. Ich war viel zu sehr damit beschäftigt, mir neue Abfolgen einfallen zu lassen und diese im Kopf durchzugehen und bei Gefallen murmelnd zu testen, als dass ich noch Zeit gehabt hätte, mich auswendig lernend auf das Alphabet in seiner überkommenen Ordnung einzulassen. Und überhaupt das Aussehen der Buchstaben, ihr Körper! Das breitbeinige A mit seinem spitzen Kopf. Das unanständige B, dem es nichts nutzt, aufrecht zu stehen. Das fischmäulig-krapfige C, dem alles durch die Lappen geht. Das stelzig-staubige H, auf dem man immer den Teppich klopft. Die Lanze I, die, wohin sie auch fliegt, nur Schaden anrichtet. Das J – fehlt. Das K, das mich aggressiv macht, es hat Fühler wie ein Insekt, Scheren wie ein Krebs. Und so geht die Reihe durch bis Z, der zackigen Schlange, die will, dass wir in den Apfel beißen.

Der wichtigste Grund, warum ich das Alphabet nicht lernte, war aber, dass ich nicht wusste, wozu es überhaupt gut sein sollte. Wozu brauchte ich es? Mit den Zahlen war es etwas anderes, das sorgte für Gerechtigkeit, wenn einmal wieder Streit über die Anzahl der Bonbons ausgebrochen war, die jeder hatte oder erhalten sollte. Waren Zahlen genau nur dafür gut, so doch immerhin. Aber Buchstaben? Ich war nicht dazu bereit, ins Lesen hineinzukommen, und ein Buch war für mich auch nicht mehr als ein Mensch, es genügte mir, wenn Mutter sagte, Der redet wie gedruckt oder Wenn die redet, lese ich ein Buch, was man ja dahingehend verstehen konnte, dass da eine Frau redet, und meine Mutter liest gleichzeitig ein Buch. Am liebsten war mir aber ihr Spruch: Die redet wie ein Wasserfall, womit sie vornehmlich Frau Bruckemann meinte, die regelmäßig zu Mutters Kaffeekränzchen kam und vom Betreten des Hauses an, von Mutter in das Große Zimmer geführt, dort stundenlang im Ohrensessel bei Kaffee und Kuchen sitzend, bis zum Verlassen des Hauses am frühen Abend tatsächlich ununterbrochen redete und nach etwa einer Stunde, wie Mutter betonte, dasselbe noch mal anders erzählte. Dabei interessierte es Frau Bruckemann nicht, dass mit ihr noch vier oder fünf andere Damen in der Runde saßen, die ebenfalls nur zu gerne etwas gesagt hätten, was Frau Bruckemann durch Stimmhöhenvariationen stets zu parieren wusste. Die Damenrunde kannte das seit Jahren. Frau Briefhof, die ein wenig jünger war und wie jedes Mal darauf bestand, Frau Bruckemann im zweiten Ohrensessel des Großen Zimmers gegenüberzusitzen, leicht abgewandt von den anderen Damen, Frau Briefhof eröffnete, kaum dass Frau Bruckemann sich gesetzt hatte, eine zweite Redefront, wie meine Mutter das nannte, im Ton zwar gemäßigter, aufgrund ihrer tieferen Stimmlage jedoch umso penetranter, eine Art Grummeln, als ahmte sie das Grummeln ihres Mannes nach, der selbstredend beim Kaffeekränzchen nicht zugegen war. Meine Mutter stand, kaum dass sie saß, wieder auf, neue Milch für den Kaffee zu holen oder eine frische Kuchengabel, wenn eine der Damen die ihre aus Versehen auf den Teppich hatte fallen lassen, und ich verdächtigte die eine oder andere der Eingeladenen, den momentanen Verlust der Kuchengabel bewusst inszeniert zu haben, der umso attraktiver war, je sahniger der Kuchen, denn selbstverständlich kannten die Damen meine Mutter gut, und so wussten sie, dass Sahnekuchen auf dem Boden, möglicherweise die allseits beliebte Schwarzwälder Kirschtorte mitsamt Kirsche, von meiner Mutter schneller vom Teppich entfernt wurde, als sein Sturz vom Teller zum Boden brauchte. Dann war der Likör leer, dann fehlte Sahne, dann wurde nach Sprudel gefragt, dann fiel ein Gläschen um, dann roch es komisch, dann schlief Frau Seinhoff ein, was meine Mutter empörte, hatte sie sich doch kurzerhand selbst eingeladen, dann wurde gebeten, für wenigstens zehn Sekunden das Fenster zu öffnen, woraufhin an die letztes Jahr um ungefähr dieselbe Zeit überstandene Grippe erinnert wurde, die auf das viel zu lange Öffnen desselben Fensters zurückgeführt wurde, was ein Beweis dafür sei, dass aus Geschichte gelernt werden könne.

Mich faszinierten das Einsetzen und Aussetzen der Stimmen, ihre unterschiedlichen Färbungen und Erregungen, das Dazwischenreden, Unterbrechen, die unterschiedliche Länge der Äußerungen, die Musik im Sprechen. Meine Mutter sagte immer, es gehe bei solchen Zusammenkünften, die landauf, landab Kaffeekränzchen heißen, um nichts, weshalb es auch nicht schlimm sei, wenn sie eine Zeitlang nicht bei den Damen säße und ihnen weiter zuhören könnte, die Themen wechselten wie die Windrichtung, es käme eben nur darauf an, sich regelmäßig zu treffen und Konversation zu treiben. Man zeige dadurch, dass man guten Willens sei, niemanden vergesse, und vor allem, dass die Eingeladenen einem wichtig seien. Konversation treiben