Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: VOCES / LITERATURA

- Sprache: Spanisch

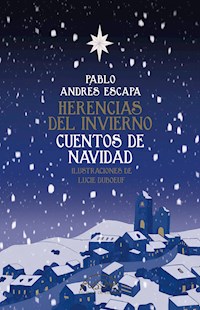

Noches estrelladas y huellas en la nieve, horizontes en llamas y barcos altos sobre espumas, farolas amarillas y ángeles de paso, cenizas luminosas y vidrieras encendidas, pálidas sirenas y trenes de vapor, naranjas escarchadas y una campanilla de oro latiendo en los oídos, fuegos que se animan con palabras y palabras que sostiene el fuego para soñar... Herencias del invierno que en estas fábulas navideñas llevarán al lector a perderse en un calendario sin edad, sin otro tiempo que el de la inocencia para aceptar lo maravilloso con la franqueza de un niño que, en la cocina de su casa, espera la llegada de un astrónomo a lomos de un camello. Todo esto nos llega, en forma de regalo especial, gracias el estilo cuidadísimo y hermoso de Pablo Andrés Escapa, quien, después de tres celebrados libros de cuentos, el Premio de la Crítica de Castilla y León y el reconocimiento de muchísimos lectores, ha decidido no solo perpetuar una gran tradición literaria, sino reunir sus mejores cuentos, encuadernados entre oro y nieve.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 171

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Pablo Andrés Escapa

Herenciasdel invierno

Cuentos de Navidad

Ilustrado porLucie Duboeuf

Pablo Andrés Escapa, Herencias del invierno. Cuentos de Navidad

Primera edición digital: noviembre de 2022

ISBN epub: 978-84-8393-691-7

© Pablo Andrés Escapa, 2022

© De las ilustraciones, Lucie Duboeuf, 2022

© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2022

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com

Colección Voces / Literatura 336

Editorial Páginas de Espuma

Madera 3, 1.º izquierda

28004 Madrid

Teléfono: 91 522 72 51

Correo electrónico: [email protected]

Para María Luisa, dueña del candor

Ceniza

–¡Santas noches!

Hay saludos que comprometen, quién lo duda. Y este era de los que abren las puertas a la buena fe. Pero eso lo ve uno ahora, pasado el tiempo. Cuando lo oímos, estábamos Celino y yo como para devolver gentilezas. Lo único que nos preocupaba era que alguien nos descubriese a aquellas horas y de semejante facha: Celino con la cara tiznada de negro, que se empeñó en las seguridades que le daba ese disfraz; yo, sin hollines, pero tan sombrío de ánimo que había de parecer más oscuro que él. Y de pronto aquella voz recibiéndonos a ras de suelo. Ahora es fácil decir que no hubo azar en el encuentro, que los milagros lo son por necesidad.

Debíamos componer una estampa más que dudosa, Celino y yo. Imagínense: dos cabezas asomadas a la boca de una alcantarilla con los ojos levantados hacia las estrellas. Y allí, vibrante en el aire helado, el susto de aquella cortesía inesperada. Yo veía un ángel de piedra esculpido sobre la cornisa de un edificio altísimo, muy pálido y muy sereno. Con las alas abiertas parecía a punto de elevarse de esta tierra. Y sentí que tiraba de nosotros hacia arriba, y de una farola que, junto a la boca abierta de la alcantarilla, tenía la luz temblona. Confundido por los titubeos del farol, tuve la impresión de que el ángel movía los labios. Estaba a punto de devolverle el saludo, sin salir de asombro, cuando la voz que nos había recibido dio paso a una mano tendida para sacarnos a la calle.

La que allí vi iluminarse entrando en el círculo de luz resultó mano tan blanca como me había parecido la voz, al asomarme al mundo. Un guante de cabritilla me reclamaba a la altura de los adoquines. Y por encima de la tela, ciñendo uno de los dedos tan delicadamente vestidos, una piedra roja ponía destellos de brasa en la noche de hielo.

Noté que Celino vacilaba, junto a mí. Y a lo mejor fue eso lo que me dio la resolución que él no tenía. Acepté el guante con su gema y prendido de un súbito ardor que me alcanzó tras el encuentro de las manos, me giré, ya de rodillas en la acera, para aupar a quien venía detrás. Las veleidades de la farola avivaron el poso de zozobra en la expresión de Celino que, apenas se vio de cuerpo entero en la calle, comenzó a sacudirse la ropa como quien quiere sacudirse también la memoria de donde ha salido.

–¡Santas noches!

–Frías, querrá decir, frías como un demonio.

Yo repliqué tan resueltamente por aparentar una llaneza que no sé si me salió excesiva. Porque aquel hombre, anunciándose bajo un sombrero de copa, servido de bastón y envuelto en una capa que le cubría hasta los pies, invitaba a mayores gravedades.

–Que no le dé por nevar –se atrevió Celino.

El desconocido recorrió despacio las alturas con la mirada antes de concluir con muchas galas en la voz.

–Pudiera ser, que nada hay imposible, pero con cielo tan raso como el que nos vela, no ha de caernos otra gracia que la luz de las estrellas.

Simpladas de Celino, la verdad, andarle pintando nieve a firmamento tan lucido. Allí lo único seguro era que la suerte no nos acompañaba. Hasta los luceros parecían concertados en denunciar nuestros pasos. Nosotros, que llevábamos un buen rato metidos en la negrura de una cloaca esperando a que otra oscuridad igual de espesa nos defendiera de mirones al salir. Sobre todo del perro que nos había corrido hasta dejarnos sin aliento. Y ahora resultaba que la noche tenía tantos ojos que no se podían contar, y una voz sin prisas que pedía conversación.

–¿Pero qué rumbos traen o qué camino llevan señores tan vestidos de tiniebla?

Así lo dijo. Si ustedes le hubieran oído también lo recordarían. Aquel extraño sabía echar al aire un discurso como de seda, aunque fuera para pedir explicaciones. Y sentía uno que preguntaba con una gentileza que no era de este tiempo, si no atinase mejor diciendo de este mundo. El hombre seguía allí de pie, sin dejarnos marchar, insistiendo en saber.

–¿Y qué alianzas con la noche buscan con tal disfraz, que costaría separar sus figuras tan de luto de la pura ilusión de dos sombras errantes, apenas descifradas al pasar?

La verdad es que, después de las angustias de la carrera, daba gusto oír aquella voz tan reposada. Y entenderla. Yo, quién lo entiende también, había empezado a entrar en calor a pesar del frío y sentía, con una novedad muy plácida, que las palabras del desconocido me acariciaban los oídos igual que si fueran plumas. De manera que, abandonándome a esa fiesta de las alas ligeras, me hallé con ánimo de responder. Y fue entonces cuando al asombro de verme casi en sofocos en medio del hielo, se sumó el de oír mi propia voz como nunca había sonado. De buenas a primeras, me escuché diciendo razones que no parecían mías: «Largo cuento sería, buen hombre, traer aquí el motivo de nuestro fúnebre embozo –fíjense a qué parra me subía–, que no lo es tanto por luto como por necesidad, pues bien probado está que, en quien nació pobre de condición, la necesidad y el luto son trama de una misma prenda tejida con el hilo desgraciado de la calamidad». Estos donaires, que a mí antes nunca me visitaran, me brotaron espontáneos y con tan pasmoso concierto que no dudé en atribuirlos a la cercanía de aquel desconocido tan gentil. Y empecé a creer que, al tenderme la mano enguantada para sacarme de la alcantarilla, aquel prójimo me había comunicado también una gracia nueva en el discurrir.

Aún iba a decir más, que las palabras me venían solas, pero se me adelantó Celino. Y lo hizo con un atrevimiento que tampoco le conocía, porque, sin reserva alguna en hombre que siempre fue dado a vergüenzas y rezongos a media voz, echó la lengua a pacer, que no pretendo decirlo de otro modo, y llanamente confesó que de negro se viste el ladrón por honrar su condición. Quise yo justificar la falta ante extraño tan respetable como el que nos escuchaba diciendo la verdad completa, que era la de ser ladrones de ocasión, y que esta era la primera, forzada por tanto obsequio como se juntaba al presente en plazas y escaparates, que aquellos alardes eran causa de que se sufriera peor la amargura de saberlos siempre ajenos, cuando el hombre levantó una mano, como renunciando a más explicaciones añadidas, y recogió hacia un lado la capa para sentarse en el bordillo de la acera. No se imaginan con qué garbo halló acomodo aquella noble figura en tan humilde asiento. Y así sentado, remangándose un poco unos faldones de rayas azules que asomaron por debajo de la capa, dejó a la vista las puntas de dos babuchas curvadas hacia el cielo, y las columpió un momento a la luz de la farola, que tal parecían las crestas de dos fórcolas venecianas meciéndose en un canal bajo la luna. Yo ya no me extrañaba de las cosas que se me ocurrían estando allí a su lado.

–Pues mala noche escogieron sus mercedes para robar –dijo–, que no habrá otra con más resplandores en el año. Hoy brillan hogueras celestiales encima de cada paso y no ha de quedar rumbo en la tierra sin su noticia, ni espuma de nave sin su declaración, ni corazón dormido sin su sueño de justicias reparadas, ni ánimo secreto sin predicar por mucho que quisiera celarse su argumento, que a poner luz en lo escondido y a sacar de palidez las más tibias ilusiones, viene esta noche el candor de un recién nacido, como viene una vela a triunfar de la tiniebla con los primeros ardores por su cabo.

Fue decir esto y ponerse Celino a estornudar, que el frío ya debía llegarle hasta los huesos. Y allí encogido, con los mocos colgando al tiempo que se cruzaba la chaqueta con la mano, que no había botón que la cerrase, se me representó tal que un niño grande y desvalido. Entonces, el extraño sacó de debajo de la capa un pañuelo blanco y se lo tendió a Celino, que lo tomó con gran cuidado antes de llevarlo a la nariz. Y con él así prevenido, sin atreverse a usarlo todavía, se sentó muy despacio y con mucho respeto al lado de su valedor. Mirando aquella estampa pensé yo en un discípulo arrimándose agradecido a su maestro. Y cuando Celino se sonó al fin, le acudió una lagrimilla a los ojos, que entendí de gratitud por el pañuelo. Yo sentía el mismo alivio, aunque sin lágrima, que nunca las tuve fáciles, y no dejaba de pensar en tanta promesa dichosa como allí acababa de ofrecerse, que mientras el desconocido hablaba, todo era posible o todo era verdad. Estaba yo crédulo de cuanto dijo, pero quise quedarme particularmente con aquella ventura de las justicias reparadas. Y hallé donde sostener la ilusión de que estaba al caer ese amparo pensando que los remiendos pendientes ya habían empezado a pintárseme al menos en el habla. ¿O no se ha dicho con razón que pobre bien hablado parece más honrado? Y así, algo más atrevido de la cuenta por saberme dueño del misterio que me visitaba, que era el de despertarme párrafos que ni yo sabía dónde amanecían, me atreví a decir:

–Ese niño del que predicáis con voz tan amiga, porque amigo quiero llamaros desde ahora, no es tan nuevo, que lo recuerdo yo desde la más tierna edad de mi crianza. Y muchas noches ha venido desde entonces sin que su llegada valiera para mudar la triste condición del mundo, que sigue siendo la de dar pésames a los cuatro vientos por tanta desgracia como anda repartida. Y con no redimir al mundo, tampoco me redimió a mí, que en casa mendiga me crie y en pobre casa sigo, señor únicamente de mi necesidad, que también es la de este –y al decirlo, yo señalaba la cara pánfila de Celino, que allí seguía sentado con su lagrimilla viva y el pañuelo metido en el puño–, cojo desde que nació, y tan sin estrella, que a la renquera añade una simpleza igual de mala de disimular, la cual le gana burlas y algún que otro trompazo, no siempre merecido. Pobres y apaleados, pues, seguimos desde antiguo y esas hogueras y luminarias del cielo que, asegura su merced, tanto bueno han de publicar, no sé si no velen mejor por hacer más cristalina nuestra desgracia.

Diré que nunca me escuchó nadie como me escuchó aquel señor de tanto atavío y gravedad, allí sentado en el bordillo. Y como si rumiara mi discurso con una paciencia cuya demora debía ser parte ya de su respuesta, empezó a buscar entre los pliegues de la capa, y primero sacó a la luz un saquito de cuero muy adobado, con una cinta de color cereza por gorguera, y tras él vino una pipa, no menos trabajada, que por cazoleta tenía la figura de una sirena que se peinaba mirándose a un espejo. Con mucha delicadeza tomó un pellizco de tabaco de la bolsa y a la luz de la farola era la picadura del mismo color rubio que la perilla de su dueño. Cebó el hornillo y quedaron unas hebras volanderas asomando por la boca de la pipa, que parecían talmente los cabellos sueltos que quería peinarse la sirena. Y palpándose otra vez los ropones bajo la capa en busca de lumbre, se adelantó la mano de Celino a darle fuego, que estaba yo maravillado de tanta diligencia en quien siempre anduvo tardo para todo. Del pasmo me sacó la voz del hombre, envuelta en un humo muy blanco, y el gesto que me hizo de que fuera a sentarme junto a él. Obedecí sus indicaciones, dejando a Celino al otro lado, de suerte que el desconocido hablaba echando nieblas en el aire en medio de los dos. Y así sentado, atendí al cuento de su voz, del que no olvido ni las comas, que parecía que las dibujaba en el aire, tan aplomado era al hablar.

–El pleito que habéis puesto a la injusticia, buen amigo, que también quiero yo pagaros con la misma cortesía en el trato, es el propio de quien ya no sueña con ganarlo. Mas también es cierto que quien no pena no ha de redimirse de su necesidad. Cada cual tiene la suya y es gran misterio saber cómo la ganó. Por resolver tan secretas suertes damos algunos en mirar órdenes de estrellas, en leer constelaciones y en prevenir rumbos de planetas, pero con ello, tampoco se nos alcanza la razón del mundo.

Aquí hizo una pausa para atizar la pipa y poner grandes humos en el aire. Luego nos miró un momento, que a su flanco seguíamos sentados, sin perder una palabra de lo que decía, y suspiró muy hondamente antes de continuar.

–Yo creí, si no soñé, haberla hallado una vez, esa razón, digo, y fue por seña luminosa que a su paso todo lo conmovía. Atendí al discurso de una estrella que ardía por encima de un monte buscando lejanías y por ellas me adentré procurando no perderle la cola, que a su rabo en llamas anduve años y leguas dejando tantas jornadas a la espalda que vida y sueño acabaron siendo una misma memoria del camino. Y andando me hice viejo. Hasta que un atardecer –abrevio por no cansar a sus mercedes con el cuento de cada posada con su noche mal dormida, de cada limosna ida en consuelo de un desconocido y de cuantos naufragios y zozobras supe librarme en los mares que pasé–, reconocí el final de tanta travesía. Se apagó la estrella cuando más cerca que nunca la tenía, y en medio de una tiniebla que puso a la tierra en completa ausencia, oí el llanto de un niño. No sabré decirles, amigos buenos, cuánto me estuve a oscuras, si fueron años o lo que dura un suspiro. Sé que de la ceguera volví yo, y conmigo la entera creación que se había oscurecido, solo cuando cesó el llanto y empezó a afirmarse un cantar, que era el de la madre poniendo en sueños al niño que lloraba. ¡Qué felicísima congoja! Crean sus mercedes que, haciendo memoria, no hallo en todos los días de mi vida, ni en libro ni en astro que sepa recordar, otro misterio que valga tanto desde la mañana que el mundo conoció al padre Adán. Y sepan ahora que, por renovar su intriga, que es una melancolía muy dulce y muy serena que no abandona a quien la ha visto, peregrino cada año, llegado el tiempo, a renovar esta función.

El discurso del hombre iba envolviéndonos en el humo de la pipa, que era muy nevado de color y se espesaba lentamente a la redonda, como un paño perezoso. Y advertía yo que nos alcanzaba un perfume de incienso mezclado con flor de azahar, sin el descuido de una punta de laureles, cada vez que el desconocido echaba el aliento sobre la noche. Cuando guardaba silencio, hablaba aquel humo perfumado, que en su ascenso empezaba a dibujar caminos en el aire y a levantar desiertos y soledades que daban temor por su hermosura. Y tras ellos se avistaban puentes y molinos, herrerías y rebaños, palacios antiguos que relucían y un balcón bajo el cielo al que una niña se asomaba por ver las procesiones de estrellas. Y nosotros las veíamos con ella, que la pipa sabía también echar sus chispas a volar cuando consentía el fumador.

–¿Y anduvo tanto mundo siempre solo?

Yo ya no sabía si Celino era él o le pasaba como a mí, que en los atrevimientos estábamos los dos desconocidos. Mas el hombre sonrió muy discretamente y volvió a echar al aire aquella voz suya como de campanas afinadas, ahora para pedir que nos fijáramos en lo que venía. Y chupando la pipa con los ojos cerrados, alentó otra humada, una larguísima, que fue a confundirse con la de una lumbre de pastores. Y de tan vecina como se pintó en el aire, parecía que podíamos calentarnos las manos sin dejar el asiento del bordillo. Juntos así los humos, en seguida compusieron el rumbo de una noche muy callada, que era la nuestra, porque en aquel sendero de niebla nos vimos caminantes Celino y yo un paso por detrás del desconocido. Íbamos cruzando palmerales y entrando por callejas encaladas, tocados los tres con distinto arte, que llevaba nuestro guía turbante plumado de avestruz, yo una corona de ocho puntas bien contadas y Celino el sombrero de copa con que se nos presentara el que ahora dirigía, pero los tres pausados al andar y en ameno coloquio de amigos, que todo eran razones bien avenidas y humanas ceremonias cediéndonos el paso en cada esquina. Hasta que dimos en una calzada de arenas blancas que moría muy derecha ante una ruina donde nos esperaba el misterio que, los tres juntos, habíamos ido a encontrar.

Cruzamos un arco inclinando las cabezas y, como corresponde a errantes por fin llegados a destino, nos detuvimos a contemplar la razón de tanto viaje, que era el de la inocencia dormida sobre un suelo de pajas. Abrió entonces quien nos guiaba su capa para acogernos y en ese amparo común nos miramos los tres, no sé ya si puestos en algún umbral lejano o sentados otra vez sobre el bordillo de la acera, que en aquella niebla de la pipa todo era dudoso. Todo, lo diré, menos la senda clara que la lágrima de Celino había abierto sobre la cara sucia de hollín, y la lumbre que el desconocido tenía en los ojos cuando se quitó la pipa de los labios para asegurar que, en aquello tan pequeño y tan sufrido que acabábamos de ver, cabía el misterio del mundo con todas sus alegrías y congojas.

Yo estaba exaltado. Me conmovía pensando que nuestras tristezas irían a redimirse al fin en ese sueño del recién nacido tal como nos lo había hecho ver él, que era como yo nunca lo había visto. Porque al amparo de su capa hospitalaria yo había sentido que era verdad el anuncio que hiciera al saludarnos: que la noche era santa y ardía para alumbrar los ánimos ocultos y sacar de su abandono las ilusiones. Y no dudé que aquel extraño las conocía mejor que nadie, las mías y las de Celino y las de la creación entera. Y allí sentado encima del bordillo, junto a señor tan milagroso, me supe regalado por su sola compañía, y entendí que no habría secreto entre nosotros, porque ya no era yo el mismo, que también se me daba parte en los misterios de la noche.

Y así fue como, sin poderlo evitar, empezaron a invadirme añoranzas que nacían de solo imaginarme la partida de aquel hombre. Me puse entonces a fantasear con que él se quedaba con nosotros, o que nos invitaba a ir con él a donde fuera, siempre amigos, cuando me sacaron de ilusiones unos golpecitos de la pipa contra el suelo. La sacudía su dueño por librarla de cenizas mustias, que allí quedaron haciendo un montoncito pálido que aún alentaba leves arrojos por la cumbre. Y de la niebla regresó entonces su voz consoladora preguntando con aquella nativa cortesía:

–Y en el empeño de hurtar, ¿les fue buena la noche a sus mercedes?

¿Querrán creerme si les digo que aquella curiosidad me sacó de ensueños para ponerme en amarguras? Porque recelé de pronto que era fingida. ¿O es que podía ocultársele algo a quien nos leyera el corazón como se lee en libro abierto cuando estuvimos acogidos a su capa? Y con ese desengaño, volví a sentir el frío de la noche, el de antes de agarrarme de su mano, y pensé que todo lo visto y oído desde que asomamos la cabeza por la alcantarilla eran burlas de nuestra inocencia que aquel extraño, tarde reparaba yo, había hecho vistiéndose para la ocasión igual que un mago. Mucho sentía la burla por llegarme su noticia cuando más tenía por amigo al burlador, y estaba ya afilando la lengua para devolverle un desaire que al menos me desahogara, cuando, muy apagadamente, llegó la respuesta de Celino.

–Regular.