Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Aufgewachsen in der Enge der Ostwestfälischen Provinz und eines autokratischen Elternhauses wächst sein Protest und der Widerstand gegen das Gewöhnliche. Er setzt alles auf eine Karte. Er flüchtet in das Berlin der Wendezeit und Aufbrüche. Seine Ideen treiben und saugen ihn in die Nacht und das Milleu. Verbotene Lust und Roter Schatten werden zu verführerischen Paten. Schnell wird er von Freunden, Szene und Presse zum Pärchenpapst der Hauptstadt und der Promiskuität erklärt. Die Gäste im Penthouse lieben ihn; dieses Mal findet die Gesellschaft Protest und Ablehnung. Den Weg zurück in die Bürgerlichkeit verwehrt dann ausgerechnet die Kirche. Aua!! Ein schmerzhafter Totalverlust in die Unerträglichkeit der schwarzen Depression und des Sozialfastens ist die Folge. Die Dunkelheit findet ihren Platz jetzt quälend zwischen den Ohren. Er bündelt nochmals alle Kraftreserven und macht sich auf, um sich aufzumachen. Er überwindet seine Ängste und beginnt eine engmaschige Psychotherapie. Und macht seine außergewöhnlichen Lebensstationen zum Krankheitsgewinn. Dieses Buch. Vom Skeptiker zum Botschafter der Psychotherapie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 487

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

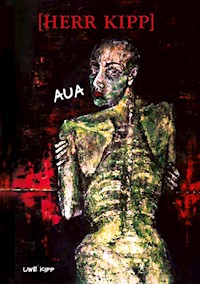

Titelbild:

TODESKUSS von Bildhauerin Katrin Stock, Berlin/Boston

Geschabtes Acryl auf Britannia, 70 x 90 cm

STATIONEN

E

INLADUNG

D

ER

C

RASH

. S

OZIAL

-P

SYCHIATRISCHE

A

KUTSTATION

Berlin Kreuzberg 29. 11. 2013

K

INDHEIT

Brackwede 1959 – 1968

J

UGEND

Gütersloh 1968 – 1974

A

USBILDUNG UND

K

ARRIERE

Gütersloh, Bielefeld 1974 – 1989

P

ENTHOUSE

, P

ARTY

, P

ÄRCHENPAPST

Berlin Kreuzberg/Charlottenburg 1989 – 1998

T

HEATER UND

F

AMILY

Berlin Mitte 1998 – 2005

I

M

S

CHATTEN DES

K

REUZES

Berlin Kreuzberg 2005 – 2012

H

ORNHÖHLE

Berlin Kreuzberg 2012 – 2013

E

PILOG

Einladung

Im November 2013 wurde meiner Lebensgeschichte ein neues Etikett umgehängt. Darauf stand kein Preis. Es war auch keine Auszeichnung und kein Diplom. Es gab keinen Pokal und keine Medaille dazu. Es war nur ein Befund und eine Diagnose. Durch viele Anamnesen prognostiziert ergab sich der dringliche Rat: „Schwere Depression, wie Seelenkrebs“. Bitte nicht mehr alleine!

Dieses Gespräch begann mit [HERR KIPP].

Alle Gesprächseröffnungen, speziell die unangenehmen, fingen so an. Das war schon so, als ich noch ein Kind war. Sohn, Schüler, Angestellter, Unternehmer, Mieter, Steuerzahler und dann jetzt auch als Patient.

Ich hatte den Rat der Mediziner und meiner Familie angenommen und mich dazu entschlossen, meinem Leben wieder Wert und Sinn zu geben und eine Psychotherapie zu beginnen. Falsche Scham und Unwissen ließen mich diesen Weg nur sehr skeptisch und zögerlich beginnen. Aber schließlich trat ich diese Reise an. Sie sollte fast vier Jahre dauern. Das Reiseziel, meine geistige und seelische Gesundung, schien mir damals fast unerreichbar. Der Weg ist tatsächlich mühsam. Er verlangt viel Widerstandsfähigkeit und die Kraft, alle unweigerlich auftretenden Krisen zu bewältigen, aufzustehen und wieder weiterzugehen.

Meine Analytikerin war damit einverstanden, das Wort gegen die Schrift einzutauschen. So wurden diese Aufzeichnungen zur Krücke, zur Gehhilfe und irgendwann zu meinem Lebensinhalt. Meine verloren geglaubte Unabhängigkeit kehrte zurück und auch der Glaube an mich und meine Kraft. Das Leben wurde wieder erträglich.

Alles neu. Alles auf Anfang. Die Chance war da und ich ergriff sie. Meine Autobiografie ist eine – jetzt – werturteilsfreie Rückschau auf mein spannendes, ereignisreiches und unangepasstes Leben. Es ist auch eine Aufarbeitung meiner langen und schmerzhaften Therapie. Die Erkenntnisse aus dieser Zeit ermöglichen es mir heute, meine Kindheit, meine Ausbildung, meine verschiedenen Berufe, meine Partnerschaften und meine wechselnden Lebensentwürfe mit dem nötigen Abstand zu reflektieren und zu beurteilen.

In Deutschland gibt es über vier Millionen [!] Menschen mit psychischen Problemen. Betroffene, die oft keinen Ausweg und keine Hilfe finden. Auch für sie habe ich dieses Buch geschrieben. Als Hilfestellung und als Mutmacher von einem, der „übers Kuckucksnest“ flog.

Ich darf Sie einladen zu lesen. Venia Legendi!

Dank an meine Freunde, die mich in der schweren Zeit unterstützt haben. Die mir Mut machten, lieben Begleitschutz anboten und mich darin bestärkten [HERR KIPP] im Selbstverlag zu veröffentlichen, um mehr Einfluss auf Titel, Lektorat, Korrektorat, Layout, Satz und Öffentlichkeitsarbeit zu haben.

Im Besonderen gilt mein Dank meiner Schwester, die den Anstoß zu dem gesamten Prozess gab. Ines v. Sassen übernahm das Lektorat. Dr. Steffen Strohmenger hat gerne die Verantwortung für das Korrektorat und den Satz übernommen. Die Umschlaggestaltung »bastelte« ich mit Juliette Kirchhof. Für die Fotos im und auf dem Buch ist Alfred Steffen verantwortlich. Als großes Geschenk empfinde ich die Titelarbeit der Bildhauerin und guten Freundin Katrin Stock. Das Original hat einen schönen Platz in meinem neuen Leben gefunden.

Eine Person verdient meinen besonderen, respektvollen Dank. Über vierhundert Sitzungen begleitete meine Analytikerin Dr. Ess einfühlsam meine Seelenschau und hat maßgeblichen Anteil an meiner Gesundung.

Vielen Dank diesen alten und treuen Freundschaften. Meine Augen verbeugen sich.

Uwe Kipp, Berlin, im August 2017

1

DER CRASH. SOZIAL–PSYCHIATRISCHE AKUTSTATION

BERLIN KREUZBERG

29. NOVEMBER 2013

Bevor die Türen 2014 sich schließen, schaffe ich es gerade noch, meiner Nichte Ylva, die auf der anderen Seite steht, ein Zeichen zu geben, dass sie mir später unbedingt Zigaretten mitbringen soll. Meine Vorahnung sollte sich bestätigen: Zigaretten sind die Währung hier.

Was war passiert? Gestern war ich noch ganz normaler Patient bei Dr. Ess, einer attraktiven Psychologin aus Österreich, die sich mit ihrer Praxis mitten im Kreuzberger Bergmannkiez niedergelassenen hat. Kleine Läden und Restaurants aus aller Welt, zahllose Bars und Cafes prägen den Bezirk in Berlins geographischer Mitte. Cool und lässig, kreativ und individuell – so beschreiben sich die Kreuzberger gerne selbst. Die Bergmannstraße ist die Hauptader des Kiezes und der Laufsteg seiner Eitelkeiten. Der Kiez hatte sich jahrzehntelang kaum verändert, jetzt aber wird er aufgehübscht und leider auch immer teurer.

Ich lebe hier in der Hornstraße – einer besonders ruhigen und besonders schönen, gutbürgerlichen Straße. Früher verband sie einmal die Karl-Marx-Straße mit dem Tauentzien, ging dort über in den Kurfürstendamm und führte weiter bis nach Potsdam. In der Hornstraße gibt es zwei Kneipen mit Biergarten, eine Kita, einen Salon für Hunde und einen schönen, begrünten Mittelstreifen mit Spielplatz. Die kleine verträumte Wohninsel liegt etwas abseits, aber mitten im Trubel von Berlin-Kreuzberg. Hier habe ich 1988 schon einmal gewohnt. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Aber jetzt, fünfzehn Jahre später, wohne ich wieder hier.

Es ist ein typischer Novembertag. Die langen Wintertage sind besonders schlimm in dieser Stadt, jeder kuscht unter der sibirischen Kälte und duckt sich unter dem eisigen Ostwind. Wer alleine ist, ist jetzt einsam. Dick vermummt eilen die Kreuzberger durch die schmutzig grauen Straßen. Mit gesenktem Kopf und mit Blick auf die zahllosen Hundehaufen. Die vielen Hunde hier sind oft die einzigen Freunde und wärmen nicht nur im Winter manch einsames Herz.

Es ist Freitag, der 29. November 2013, und ich beginne meinen Tag mit Alkohol. Der billige Verschnitt aus europäischen Anbaugebieten im Tetrapack verspricht mir Freundschaft und Wärme für wenige Stunden. Wichsen steht als Nächstes auf meinem Tagesprogramm. Liebe an mir und für mich sind mittlerweile meine einzigen schönen Momente. Danach stürze ich ab und aus großer Distanz kann ich mir selbst dabei zusehen. Meine Gedanken drehen sich im Kreis. Mein Kopf droht zu platzen. Ich kann einfach keinen Sinn mehr in meinem Leben erkennen

Ich trinke immer weiter. Ich trinke ohne jede Kontrolle. Ich will unbedingt betrunken werden. Auch sonst trinke ich. Ich trinke immer. Ich habe viel Zeit dafür. Mein Dasein wird nur durch Alkohol erträglich und ertragbar.

Ich erinnere mich daran, dass ich irgendwann meine Schwester anrief. Sie lebt immer noch in der beschränkten kleinen Welt von Gütersloh, meiner alten Heimat, dieser Insel der Selbstzufriedenheit. Für mich gab es dort nie eine Perspektive, keine Entwicklung und keine Hoffnung. Dort war die Welt zu Ende.

Gütersloh ist eine Kreisstadt, in die ich im Alter von neun Jahren mit meinen Eltern zog. Mein Vater arbeitete dort bei den Miele-Werken, die nach dem Krieg Fahrräder herstellten, später dann Waschmaschinen für die ganze Welt. Dort bin ich aufgewachsen. Gehorsam und Disziplin bestimmten meine Jugend.

Jetzt sitze ich auf dem kahlen Flur der geschlossenen Abteilung des Urban– Krankenhauses. Ich sitze auf einem Stuhl mit Plastiküberzug, abwaschbar, mit stählernem Rohrgestänge, karg und unbequem. Der Stuhl steht zwischen den Stahlrohrbetten, die im Gang abgestellt wurden, vor der zentralen Übersichtsstation des Pflegepersonals. Die Betten stehen dort nicht etwa aus Platzmangel. Es geht darum, Kontrolle und Übersicht über die Neuzugänge zu behalten. Ich bin ein Neuzugang. Der Krisendienst für sozial–psychiatrisch gefährdete Personen hat mich gebracht. Einlieferungsgrund: suizidal gefährdet.

Als ich mit meiner Schwester in Gütersloh telefonierte, überfiel mich ein jäher Angstzustand. Ich weiß nicht mehr genau warum, aber plötzlich geriet ich in Panik. Ich beendete unser Telefongespräch ziemlich abrupt und ging danach auch nicht mehr ans Telefon.

Der verwirrte Eindruck, den ich bei meiner Schwester hinterlassen hatte, veranlasste sie sofort den Berliner Krisendienst anzurufen. Danach bat sie unsere Nichte Ylva, die in Berlin lebt, zu mir in die Hornstraße zu gehen, um nach mir zu sehen. Vollkommen betrunken öffnete ich ihr die Tür. Ich sah wohl ziemlich verwahrlost aus – in schmutzigen Jogginghosen und Schlafshirt. Eigentlich bin ich immer frisch rasiert und besonders meine Glatze, die ich seit fast 25 Jahren trage, ist immer sehr gepflegt. An diesem späten Nachmittag aber nicht. Ich wollte mich erst am Sonntagabend wieder waschen und rasieren. Für Sonntag hatte ich bei einer Kreuzberger Kunstversteigerung für zehn Freunde und mich den besten Tisch direkt vor der Bühne reserviert. Der Tisch war reserviert für…

»Das Böse«.

»Ich hab keinen Bock auf Besuch. Oder willste mitsaufen?«, begrüßte ich Ylva. Sie lehnte ab und setzte sich neben mich aufs Bett. Ich trank einfach immer weiter. Schließlich fing ich zu weinen an und konnte dann einfach nicht mehr damit aufhören. Ich merkte, wie alles außer Kontrolle geriet. Mein Zusammenbruch war vollkommen. Ich wollte so nicht mehr leben.

Über Telefonlautsprecher ließ Ylva, die von der Situation völlig überfordert war, meine Familie in Gütersloh mithören. Das Nächste, an das ich mich erinnere, war, dass Polizisten in meiner Wohnung standen. Meine Personalien wurden festgestellt und sie befragten mich nach meinem Zustand. Sie durchsuchten meinen Mülleimer, öffneten den Kühlschrank und sahen in die Schränke. Dann klärten sie mich über den weiteren Verlauf des Abends auf. Verbringung – in Fesseln. Damit ich mir und anderen keinen Schaden zufüge.

Meine Hände wurden tatsächlich mit Kabelbindern auf den Rücken gefesselt. Schuhe wurden mir über meine nackten Füße gezogen und dann wurde ich abgeführt. Das ganze Haus sah dabei zu. Draußen standen die Feuerwehr und die Polizei mit Blaulicht.

Das Bezirkskrankenhaus von Kreuzberg war das Ziel der fünfminütigen Fahrt. Ylva war die ganze Zeit bei mir. Im Gegensatz zu mir, der ich immer ruhiger wurde, war sie völlig aufgelöst und außer sich. Auf der Station wurde ich sofort ärztlich aufgenommen.

Nach etwa dreißigminütiger Begutachtung und Fragen nach meinem Gesundheitszustand und meiner persönlichen Situation sitze ich nun hier auf dem Plastikstuhl zwischen den Betten auf dem Gang. Plötzlich bin ich ganz klar und nüchtern. Meine Rückschau beginnt hier. Auf der Station 31, der geschlossenen Akutstation für sozialpsychiatrisch gefährdete Insassen. Man will mir kein eigenes Zimmer zuweisen und da ich mich weigere, mich in eines der mit Schutzfolie bezogenen Betten im Gang zu legen, sitze ich weiter auf meinem Stuhl. Vor mir: ein Flur mit siebzehn Türen. Zwei führen in die Aufenthaltsräume, einer davon für Raucher, ein anderer dient als Speisesaal. Wie ich später herausfinde, steht dort auch ein TV–Gerät. Das wird aber nur zu bestimmten Zeiten angestellt und hat keine Fernbedienung.

»Hier kommt sowieso alles weg«, meint dazu lächelnd einer der Pfleger. Auch ich solle doch besser meine Wertsachen abgeben. Doch ich behalte meine Brieftasche fest in der Hand. Mein Geld, meinen Ausweis, meine Plastikkarten für die Versicherungen, BahnCard 25 und meine Kontokarte. Talisman, Fotos, Fahrzeugpapiere. Meine ganze Identität. Alles abgeben? Dann wäre ich gänzlich ausgeliefert. Fluchtgedanken überkommen mich bei dem Gedanken, aber ich fühle mich zu schwach zum Davonlaufen.

An der Wand, in der Mitte des Flures, hängt eine digitale Uhr mit großen roten Zahlen. Ich konzentriere mich und zähle die Minuten mit. Das gibt mir für den Moment etwas Halt. Damit vertreibe ich mir die Zeit, bis Ylva zurückkommt und mir tatsächlich Zigaretten mitbringt. Sie sieht immer noch sehr mitgenommen aus.

Ylva ist eine sehr schöne, junge Frau, die ihrem tollen, so bewunderten Onkel nach Berlin gefolgt ist. Für die Kinder meines Bruders bin ich so eine Art Legende und ein großes Vorbild. Sie verehren mich, wollen weg aus Gütersloh, hinein in den Trubel der großen Traumstadt Berlin und so leben wie ihr cooler Onkel.

Der hatte es geschafft und war mit dreißig Jahren und nur fünfzig D–Mark geflohen aus der überwachten Kleinsiedleridylle, den verklinkerten Doppelhaushälften mit Wintergarten und gepflasterten Garagenauffahrten. In ihren Augen war ich einfach super drauf. Ich kannte jede Menge verrückter Leute, war der Betreiber eines extrem geheimnisvollen Clubs und hatte einen wunderbar zweifelhaften Ruf. Ich war einfach richtig cool drauf.

Oft war ich im Fernsehen zu sehen, gab Interviews und es gab Reportagen über mich und meinen Club. Ich hatte Geld, trug immer geile Klamotten und eroberte offensichtlich schöne Frauen ohne Ende. Und ich wohnte in einer Kirche! Aus der alten Wohnung des Pfarrers und aus der eigentlichen Sakristei, in einer Kirche mitten in Berlin, hatte ich ein kleines Gästehaus aufgebaut.

Dieses Bild, das Ylva von mir hatte, wurde nun zerstört. In dieser einen Nacht war all der Zauber weg. Hilflos, betrunken, verheult und mit glasig, starrem Blick. Unrasiert und ungepflegt. Ein Bild des Elends – so sieht mich Ylva jetzt.

Sie hat mir sechs Big Packs Zigaretten mitgebracht, die sie mir wortlos reicht. Unsere Blicke treffen sich und dann geht sie wieder. Die Tür wird hinter ihr zugeschlossen.

Es ist Freitag und gerade waren zwei weitere Minuten vergangen. Am Ende des Ganges ist der Raucherraum, dort stehen fünf Tische in Funieroptik, etwa zwanzig Stühle und es gibt auch eine kleine Waschtischnische. Der Spiegel über dem Waschbecken ist aus Metall und festgeschraubt. Ein Patient steht davor und spricht mit sich selbst. Zuckt und zappelt und schimpft dabei vor sich hin.

Ich habe Zigaretten und bin bei den Anwesenden sofort beliebt und umschwärmt. Zigaretten sind hier Gold wert. Ich kann echte Zigaretten, mit Filter, aus einer Packung mit Namen drauf, anbieten – keine Selbstgedrehten. Alle namenlosen Raucher halten mir still ihre leeren Hände hin, wie Bettler – ohne Scham. Scham gibt es auf Station 31 nicht.

Zum Dank erzählt mir jeder gerne seine traurige Geschichte. Nach meiner wird auch gefragt, aber noch interessanter ist mein Vorrat an Filterzigaretten. Markenware!

Ich lerne an diesem Abend die manisch-depressive Monika kennen und die hübsche Semra, von der ich später erfuhr: »Wenn du mal Sex haben willst, das geht mit ihr im Bad.«

Den Klavierbauer, der nach der Scheidung seinen Betrieb und sein ganzes Vermögen verlor.

Die Mutter, die wahnsinnig wurde, nachdem sie alle ihre Kinder bei einem tragischen Unfall verloren hatte.

Ella, die ihre Wohnung nicht mehr bezahlen konnte und in der Obdachlosigkeit landete.

Alle hier haben etwas verloren. Aber eines mussten sie trotzdem noch zusätzlich an der Eingangsschleuse abgeben. Die eigene Würde!

Sie sind barfuß und laufen ohne Schuhe durch die tristen Gänge. Männer und Frauen tragen ausnahmslos den hässlichen, hinten offenen Krankenhauskittel. Viele haben Wahnvorstellungen und alle sind sie hilflos und krank. Hier ist die Sammelstation und das Auffangbecken der Gestrandeten unserer Gesellschaft. Der Bodensatz, aufgefangen von unserem Gesundheitssystem.

Hier will ich so schnell als möglich wieder raus.

Nur so einfach ist das nicht.

Für die anderen bin ich erst mal nur ein interessanter Neuzugang. Besonders wegen meiner Zigaretten.

Wieder zurück auf meinem Stuhl, schaue ich auf die große Uhr und zähle weiter die Minuten. Ich beobachte, wie andere Insassen aus ihren Zimmern torkeln und sich am Counter ihre Medikation abholen. Es gibt aber auch Einzelzimmer mit einer eigenen Sitzwache davor. Patienten mit einer Sitzwache vor dem Zimmer sind fixiert, erfahre ich später. Ich kann sie nicht sehen, aber hören. Ihr Schreien und ihr Heulen.

Die Minuten werden zur eigenen Zeiteinheit. Ich zähle still mit, bis ich wieder in den Raucherraum zurückgehe, wo man mich schon sehnlichst erwartet. Der »Schreiber« sitzt dort und schreibt höchst konzentriert in eine verblichene, ausgediente Stationsmappe.

»Was schreibste denn da?«, frage ich freundlich.

»Alles, was ich sehe«, bekomme ich zur Antwort.

Ich wiederhole meine Frage: »Über was schreibst du da?«

»Na, eben alles, was ich beobachte.«

»Was oder wen beobachtest du?«

Darauf bekomme ich dann gar keine Antwort mehr. Das erinnert mich an Zuhause

2

KINDHEIT

BRACKWEDE

1959 - 1968

Bei meinen Eltern gab es auch nur einsilbige Antworten. Gesprochen wurde bei uns nie viel. Vor allem aber beim Abendbrot nicht. Der Vater kam müde von der Arbeit bei Miele, brauchte Ruhe. Diskussionen und Auseinandersetzungen störten ihn. Während der Mahlzeit blieb es also mucksmäuschenstill. Doch auf diese gemeinsam verbrachte Zeit wurde trotzdem viel Wert gelegt. Das rituelle Abendbrot wurde gemeinsam – gemeinsam sehr still – eingenommen. Danach durften wir kleinen Kinder dann auf den Schoß unserer Mutter. Aber bitte auch still und leise und immer schön abwechselnd. Einer nach dem anderen..

Ich wurde 1959 als zweites Kind geboren. 59 war einer der geburtenstärksten Jahrgänge der Nachkriegszeit, denn die Pille gab es erst ab 1961. Bis dahin bekamen Frauen einfach Kinder. Gewollt oder ungewollt. Eines nach dem anderen. Auch meine Mutter.

Die Arbeitskollegen meines Vaters gaben Namensvorschläge: Volker, Uwe und Karen. Und so wurde ich Uwe. Mein Bruder war bei meiner Geburt bereits eineinhalb Jahre alt. Meine Schwester machte fünf Jahre später als Nachzügler die Familienplanung komplett. Gute deutsche Namen waren wichtig für das Standesamt, für die Behörden und für den Pass.Vereinfacht nannte Vater uns nur: Der »Erste«. Ich war sein »Zweiter« und meine Schwester war die »Jüngste«. So war das Familienglück perfekt.

Uwe, der Zweite, also ich, bekam neben Vernunft und Disziplin auch den Hang zum Widerstand mit in die Wiege gelegt. Bereits mit wenigen Monaten machte sich diese Eigenschaft bei mir bemerkbar.

Vater, Haushaltsvorstand und Sicherheitsfanatiker, schloss für die Familie insgesamt 46 Bausparverträge ab. Sparen war Lebensinhalt und täglicher Kampf in unserer Familie. Nur bloß nichts Unnötiges kaufen, nichts verlieren, auf keinen Fall etwas verschwenden. Erst leben und streben, dann sterben und erben. Bis heute hat sich daran nichts geändert.

Meine Mutter widersprach nie. Sparen war Gesetz in der Familie und Vater war der Richter.

Der Vater ist Haushaltsvorstand und hat immer Recht.

Der Vater versorgt die Familie.

Die Mutter umsorgt die Kinder.

Die Kinder gehorchen.

Auch unseren schulischen Bildungsweg und das Ausbildungsziel bestimmte Vater. Darüber wurde weder mit der Ehefrau noch mit den Kindern diskutiert. Vater duldete keinen Widerspruch. Das war bei seinen Eltern schon so und die wiederum hatten es von deren Eltern. Die Erziehungsvollmacht lag unverändert, seit 1870, in Männerhand. So sollte es bleiben – denn so war es gut. Strenge und Disziplin prägten unsere Kindheit und wir litten unter der väterlichen Allmacht und Gewalt. Nur ich wollte ausbrechen.

Auch hier fühle ich mich ausgeliefert, hilflos und eingeschlossen. Es sind jetzt gerade einmal drei Stunden vergangen, seit ich in die Station 31 eingeliefert wurde. Ich weigere mich weiterhin beharrlich, mich in mein mir zugewiesenes Bett im Flur zu legen. Als könne ich dadurch etwas von meiner Würde zurückbekommen. Einer der Pfleger kommt zu mir, um meinen Blutdruck, meine Alkohol- und Vitalwerte zu messen. Ich muss nun stündlich die immer gleichen Übungen machen. Finger an die Nase, geradeausgehen, Hände in die Waagerechte halten. Die üblichen Reaktions- und Wahrnehmungsübungen. Der Pfleger ist erstaunlich geduldig, macht aber nicht wirklich einen professionellen Eindruck.

»Hundertdreißig zu neunzig. Alles okay, Herr Kipp.«

Die Werte werden protokolliert, aber meine Fragen werden nicht beantwortet. Ich fühle mich schwach und klein, übelriechend, ungewaschen und wertlos. Früher oder später würde ich mehr Zigaretten brauchen und ich will deswegen bei Ylva anrufen. Meine Bitte wird jedoch abgewiesen.

Zurück im Raucherraum beobachte ich, wie zwei Patienten mit Hilfe von Papierservietten miteinander kommunizieren. Sie malen kleine Zeichnungen und Striche und schieben dann das Papier hin und her. Dabei kichern sie wie alberne Teenager und freuen sich über ihre Zeichnungen und ihre ganz eigene Verständigung.

Vor meiner Einlieferung hätte ich über so ein kindisches Verhalten den Kopf geschüttelt. Heute bin ich viel offener gegenüber allen möglichen seltsamen Verhaltensweisen und viel toleranter mit anderen Menschen und deren Lebensentwürfen.

Monika, die Manische, betritt den Raum. Sie hat hier ihren festen Platz. Immer an der Tür und immer an der Wand. Immer auf dem Sprung und immer fluchtbereit. Keiner darf ihr zu nahekommen. Auf mich wirkt sie gebildet und sogar klug – aber irgendwann musste auch in ihrem Leben etwas schiefgelaufen sein. Sie ist etwa 35 Jahre alt, hübsch, aber von den Tabletten ein wenig aufgeschwemmt. Sie trägt ganz normale Kleidung, eine Hose und ein Sweatshirt. Von Monika erhoffe ich mir Informationen darüber, wie ich mich am besten verhalten muss, um am nächsten Tag wieder entlassen zu werden. Sie winkt ab. Morgen müsse ich erst einmal eine Freiwilligkeitserklärung unterzeichnen. Das müsse immer innerhalb der ersten 24 Stunden erfolgen. Aber auch danach hätte ich wenig Aussichten auf eine schnelle Entlassung.

Ich bin geschockt.

»Du musst unterschreiben, dass du freiwillig hier bist«, erklärt sie mir. »Sonst kommst du nicht vor zwei Wochen hier raus.« Sie scheint über die bürokratischen Abläufe gut informiert zu sein.

»Kann ich denn nicht einfach wieder hier raus?«, will ich wissen.

»Oh, nein. Zuerst muss ein Komitee aus Medizinern, Psychiatern und Psychologen eine Empfehlung für das Amtsgericht aussprechen. Die Berichte des Pflegepersonals über dein Verhalten spielen dabei eine große Rolle. Ihrem Rat wird meistens entsprochen und deine Einweisung wird dann amtlich.«

Meine Stimmung wird immer trüber. Ich stelle mich in die Warteschlange vor der Medikamentenausgabe. Die Medikamentengabe dauert ziemlich lange, da jede Tablettenausgabe akribisch in die Patientenakte eingetragen werden muss. Ich verhalte mich möglichst ruhig und unauffällig, um meinen Zwangsaufenthalt nicht unnötig zu verlängern. Zeit ist auf Station 31 nichts Kostbares. Sie kostet nichts – noch nicht einmal in Zigarettenwährung. Zeit gibt es im Überfluss.

Es ist erst neun Uhr abends. Durch die Digitalanzeige der Uhr kommt es mir so vor, als verrinne die Zeit noch langsamer. Ich war erst nach der normalen Essensausgabe eingeliefert worden und bekomme nun langsam Hunger. Vom Pflegepersonal versuche ich mehr über meinen Status hier zu erfahren. Meiner Meinung nach bin ich als mündiger Bürger mehr oder weniger freiwillig hier und ich bin davon überzeugt, dass ich auch jederzeit wieder gehen kann.

Ich muss aber bleiben und kann wirklich nicht verstehen, warum. Mein Nachfragen und Insistieren wird genaustens protokolliert. Hier wird offensichtlich alles vermerkt, aufgeschrieben und irgendwo eingetragen. Schließlich entschließe ich mich dazu, meine Wertsachen doch noch abzugeben, denn alles immer in der Plastiktüte herumzutragen, kommt mir dann doch etwas armselig vor. Alle meine Wertsachen werden fein säuberlich aufgeschrieben und weggeschlossen und die Bargeldbestände werden noch extra in einem Kassenbuch aufgeführt. Das erinnert mich wieder an meine Kindheit.

Wir Kinder hatten ein Taschengeldbuch und auch Mutter musste ein eigenes Haushaltsbuch führen. Das Haushaltsbuch erlaubte Vater die Kontrolle über alle unsere Ausgaben. Kontrolle wurde immer groß geschrieben im Hause Kipp. Vater erwartete von uns Rechenschaft über jeden ausgegebenen Groschen. Im ersten Schuljahr gab es zehn Pfennig Taschengeld in der Woche, im zweiten dann zwanzig, im dritten folgerichtig dreißig Pfennig. Alle Ausgaben mussten nachvollziehbar und vernünftig sein und natürlich auf den Pfennig genau stimmen. Dieser Kontrollwahn hatte sicher auch viel mit der Berufswahl unseres Vaters zu tun. Er machte eine Ausbildung zum Groß- und Einzelhandelskaufmann und nahm dann bei dem größten Industrieunternehmen in der Stadt eine Stellung an. In unserer Familie wurde von da an neben Deutsch auch Miele gesprochen. Miele war für Vater Gesetz. Dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Wir Kinder dachten immer: Das muss die allergrößte Firma der Welt sein und die machen da die besten Waschmaschinen.

Wenn Vater morgens mit dem Firmenwagen hinfuhr, nahm er immer Arbeitskollegen mit, die einen Beitrag zu den Benzinkosten leisteten. Sie sparten so Fahrtkosten und für Vater kostete der Weg damit gar nichts. Von unserem Taschengeld durften wir beim Lebensmittelhändler Softeis kaufen. Das fiel oft ein bisschen größer aus, weil Vater dem Inhaber bei der Buchführung half. So hatten wir wieder etwas gespart. Jede einzelne gesparte Mark wurde auf die hohe Kante gelegt. Auch wir Kindern hatten ein Sparbuch und jedes Jahr zum Weltspartag wurde es zur Sparkasse gebracht. Dann gab es Zinsen! Und einen Beleg darüber. Belege waren im Hause Kipp heilig. Keine Zahlung ohne Beleg! Das war noch so ein Gebot in unserer Familie.

Mein Vater sorgte für Ordnung, zu Hause und als Buchhalter bei den Miele-Werken an deren Hauptsitz in Gütersloh. Da wir die Gewerkschaftszeitung Heim und Werk umsonst bekamen – auch ohne in der Gewerkschaft zu sein, denn das hätte ja Beiträge gekostet –, konnten wir uns andere Zeitungen, wie zum Beispiel die HÖRZU, sparen. Das Fernsehprogramm brauchten wir sowieso nicht, da wir keinen eigenen Fernseher besaßen. Opa hatte einen und wir konnten ja bei ihm gucken.

Opa wohnte bei uns im Gartenhaus neben dem stinkenden Sickerschacht mit Dreikammersystem. Der wurde einmal im Jahr ausgepumpt und wir fanden es immer aufregend, wenn der lange Saugrüssel die Scheiße herausschlürfte. Der Sickerschacht befand sich direkt unter einem schönen großen Nussbaum, der ebenso hoch war wie Opas Gartenhaus, und wir konnten, wenn wir in den Ästen saßen, in sein Zimmer gucken.

Immer wenn wir etwas angestellt hatten, versteckten wir uns oben im Nussbaum. Niemand erreichte uns dort. Von dem sicheren Standort aus konnten wir manchmal, wenn wir lange genug ausharrten, unser Strafmaß noch etwas nach unten verhandeln. Natürlich mussten wir abends immer alles beichten, denn Ehrlichkeit muss Kindern antrainiert und anerzogen werden. Und natürlich schummelte ich immer. Schläge gab es so oder so. Lob gab es bei uns nur selten und nur von Mutter, die immer versuchte auszugleichen und zwischen uns und Vater zu vermitteln. Die schlimmste aller Strafen aber war: »Das beichte dann mal Opa!«

Opa war der oberste Chef des Familienclans. Er war der Vater meiner Mutter und früher, bevor er in Rente ging, war er Werkmeister bei den Asta-Werken gewesen. Wir hatten riesigen Respekt vor ihm, selbst noch, als nach einem schweren Schlaganfall seine rechte Seite gelähmt war. Nach dem zweiten Schlaganfall verlor er auch seine Sprache und bekam eine eigene Haushaltshilfe, die auch mit im Haus wohnte. Von ihr wurde mein Großvater jeden Tag schick angezogen. Mit Anzug, Weste und weißem Hemd, und so in einen Sessel vor dem großen Bodenfenster mit Gartenblick gesetzt.

Es war ein schöner Garten mit großem, altem Baumbestand, gut gepflegten Gemüsebeeten, einer Sommerlaube und einem Plumpsklo. Hinter dem Klo befanden sich der Komposthaufen und ein alter Hühnerstall. Dann war da auch noch die Garage mit Opas altem Opel Rekord, neben der großen Musiktruhe – Opas Heiligtum. Opa hatte immer das Neueste und immer als Erster in der Straße.

Unsere Straße war nur kurz und nichts Besonderes, mit wenigen Wohnhäusern. Zwei Lebensmittelhändler, ein Schornsteinfeger und ein Installateurbetrieb. Nur der Name war wunderschön: Blumenstraße. Wir wohnten in der Nummer 6. Opa in der 6a. Gleich an der Hauptstraße, die auch so hieß, lag der Sennefriedhof. Alles war sehr beschaulich und übersichtlich. So übersichtlich, dass alles, was ungewöhnlich war, sofort auffiel.

Hier auf der Station 31 ist auch alles sehr übersichtlich – sogar bewacht und abgeschlossen. Auch hier gibt es für alles »Belege«. Auch hier gibt es einen Souverän. Zu Hause war das Vater und hier ist es die Kommission. Der nächste Besuch der Kommission wird erst am Montag erwartet.

»Die nehmen dich völlig auseinander und bestimmen dann über dich. Von denen hängt hier alles ab«, warnt man mich. Ich bin mir immer noch sicher, dass für mich am Samstagmorgen der Aufenthalt hier beendet ist. Aber es sollte anders kommen.

Mit den restlichen Zigarettenpäckchen, die ich noch besitze, mache ich mich wieder auf den Weg zu meinem Stuhl. Dort ist meine Zufluchtsstätte, meine ruhige Ecke für Gespräche und für den Tauschhandel. Meine Markenware ist sehr begehrt. Informationen und diverse Annehmlichkeiten bekomme ich für Zigaretten. Wie im Krieg, nur stehen hier alle auf der gleichen Seite.

Die Tür ist hier nur Eingang, aber kein Ausgang. Ohne die Genehmigung der Kommission kommt hier keiner raus. Bei ihr will ich unbedingt einen guten Eindruck hinterlassen. Also bloß nicht auffallen, immer freundlich und kooperativ sein. Ruhig bleiben. Morgen soll ich zwei Gespräche führen und dann soll ich nochmals – nüchtern – aufgenommen werden.

Mittlerweile ist es fast Mitternacht und der Raucherraum wird für vier Stunden geschlossen. Ich sitze also wieder auf meinem Stuhl auf dem Gang in der Station. Immer noch in der schmutzigen Kleidung, in der ich eingeliefert wurde. In das mir zugewiesene Bett aus Stahlrohr lege ich mich nicht. Das wäre wie eine Kapitulation.

Ich brauche dringend Zigarettennachschub und diesmal erhalte ich dann doch noch die Erlaubnis, Ylva anzurufen. Die einzige Telefonnummer, die ich auswendig im Kopf habe, ist die meiner Schwester in Gütersloh. Also rufe ich sie an und erhalte von ihr Ylvas Nummer. Wenn ich länger hier bleiben muss, brauche ich Socken, einen Bademantel, meinen Laptop und mein Mobiltelefon. Dazu den Adapter, Netzkabel, das Ladegerät für das Handy, Deo, Rasierzeug und zwei T-Shirts. Unbedingt auch meine TANs für das Onlinebanking. Eine saubere Hose und einen WLAN-Stick. Die ganze Bestellung habe ich mir von der Stationsleitung absegnen lassen.

Nur wie sollte Ylva in meine Wohnung kommen, um dort alles zusammenzupacken? Den Schlüssel kann sie so spät hier bei mir nicht mehr abholen. Bleibt also nur noch ein kleiner Einbruch. Ins Haus zu kommen, ist ziemlich einfach. Man muss nur »Post ist da« in die Gegensprechanlage rufen. Irgendjemand öffnet immer. Meine Wohnungstür hat Doppelflügel. Wenn man die Türblätter aufspreizt, die Dorne der Arretierung mit einem Schraubenzieher löst und die Tür mittig mit gleichmäßigem Druck aufschiebt, kann man einfach rein in die Hornhöhle (so nenne ich meine Wohnung auf Zeit). Ylva soll alles, was auf meiner Liste steht, in einer IKEA-Tüte zusammenpacken. Dann muss sie noch zum Onlineshop, um die Guthabenkarte fürs Handy aufzuladen. Es ist Monatswechsel und meine monatlichen Überweisungen müssen erledigt werden. Miete, Strom, Wasser, Licht. Ich freue mich schon darauf, dass ich morgen mit dem Handy wieder Freunde und Familie erreichen kann.

Im Raucherraum warten schon alle auf mich. Meine Zigarettenbestände gehen merklich zu Ende und ich mache mir deswegen wirklich Sorgen. Der Raucherraum wird für vier Stunden ganz zugeschlossen. Vier Stunden sind eine sehr lange Zeit für einen starken Raucher wie mich. Ich versuche mich seelisch auf eine Nacht ohne Zigaretten vorzubereiten. Ohne Würde, ohne Freiheit. Immer unter Beobachtung. Aber trotzdem völlig alleine.

Als Kind fühlte ich mich auch immer beobachtet und den Erwachsenen und ihrer Willkür ausgeliefert. Ich hasste jede Bevormundung und träumte davon, so schnell wie möglich mündig und frei zu werden. Aber zuerst einmal wurde ich eingeschult. Eigentlich freute ich mich darauf, denn dann ist man ja schon groß und gehört irgendwie dazu. Aber natürlich kam alles anders.

Die Südschule war die einzige Schule im Einzugsgebiet Brackwede. Der Schulweg war kurz. Rechtsrum in die Elsa-Brändström-Straße durch ein Drehkarussell auf den Südring und dann am Spielplatz vorbei zur Südschule. Der Spielplatz war verlockend und so kam ich oft zu spät. Wenn ich etwas angestellt hatte, erfuhr es mein Vater immer sofort, denn der Rektor der Schule, Herr Holz, war im Singekreis meiner Eltern.

Nach meiner Einschulung war endgültig Schluss mit der unbekümmerten Kindheit. Ab hier begann der Ernst des Lebens. Es wurde nicht mehr mit mir gespielt. Ordnung und Disziplin waren neben Deutsch, Malen, Rechnen und Miele meine Hauptfächer. Wenn Vater abends nach Hause kam, lief es immer nach dem gleichen Ritual ab.

»Wie war es heute in der Schule? Was habt ihr gelernt? Sind die Hausaufgaben fertig? Hast du irgendetwas kaputt gemacht? Hast du dein Taschengeld ausgegeben und... wofür?«

Ich lernte schnell mich irgendwie durchzuschummeln. Schummeln blieb mein ganzes Leben lang eine gute Alternative zur Wahrheit und deren unliebsamen Konsequenzen. Wahrheit wurde bestraft und Strafen gab es immer sofort. Es gab bei uns sogar einen Strafenkatalog. Fürs Lügen, fürs Zuspätkommen. Für Bummelei oder freches Benehmen. Benehmen wurde zu Hause sehr groß geschrieben. Und ganz besonders wichtig war: das Beichten. Das war besonders schlimm, da die Erwachsenen ja sowieso schon alles wussten. Aus der Schule bekam Vater alles vom Rektor erzählt und zu Hause erzählte Mutter ihm alles.

Sie hatte sich entschieden Hausfrau und Mutter zu sein und war völlig abhängig von Vaters Wohlwollen. Damals gab es kaum andere Möglichkeiten für eine junge Frau. Dabei hatte sie sogar eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht und auch schon eine richtige Anstellung. Nachdem mein Vater dann das Fräulein Buschmann geheiratet hatte, war es aber vorbei mit ihrer Unabhängigkeit. Unsere Eltern hatten sich auf einer Familienfeier kennen gelernt. Auf dem Dorf waren Taufen, Hochzeiten oder Beerdigungen wichtige gesellschaftliche Ereignisse. Man machte sich fein und zog sich die besten Sachen an. Es war nicht selten, dass sich auf diesen Festen Paare bildeten, die auch irgendwie miteinander verwandt waren. Man blieb eben gerne unter sich.

Diese Treffen mit Freunden und Familie verliefen immer sehr anständig und gesittet. Die Männer trugen Schlips und die Frauen knielange Röcke, Nylons und halbhohe Pumps. An besonderen Feiertagen, wie Silvester oder zum Hochzeitstag, zog die Hausfrau sogar Strapse an und die Strümpfe hatten hinten eine Naht. Strümpfe waren wertvoll und wurden nur mit Handschuhen angezogen. Bloß keine Laufmasche ziehen. »Das kostet doch alles!«

Kurz nach Mittag wurde die Küche zum Großkampfplatz, um alles für die Gästebewirtung vorzubereiten. Mett-Igel, Fliegenpilz-Eier und Käsewürfel auf Pieksern mit Fähnchen oben drauf. Erdnussflips und Kartoffelchips waren damals etwas Besonderes und ein Erlebnis. Wir Kinder bekamen davon leider nichts ab. Wir wurden gleich nach dem Guten-Abend-Sagen – mit Knicks und Diener – auf unsere Zimmer geschickt. Durchs Schlüsselloch lauschten wir und hörten, wie die Erwachsenen – im Kanon und mehrstimmig – Wander- und Volkslieder sangen. Wolf Schwarz hatte immer seine Querflöte dabei und Mutter begleitete ihn am Klavier. Wir kannten keine andere Musik. Zwar stand ein Radio in der Küche, dort liefen aber nur deutschsprachige Sender und natürlich nicht zu laut.

Laut ist es jetzt auf der 31 auch nicht mehr. Alles schläft, nur der Reinigungsdienst kommt mit einer Bohnermaschine, die aber auch kaum Lärm macht. Um mir die Zeit zu vertreiben, beobachte ich alles aufmerksam.

Als die Putzfrau bei mir angekommen ist, muss ich aufstehen. Mein Stuhl wird kurz weggezogen und sie beseitigt mit dem Wischmop meine schmutzigen Fußabdrücke. Die Feststellbremsen der Stationsbetten, die im Flur stehen, werden gelöst und das Bett wird – mit oder ohne Patient – in den Flur gezogen. Der Service arbeitet routiniert und sehr effektiv. Der Flur und der helle Linoleumbelag sind bald spiegelblank. Ich bleibe neben meinem Stuhl stehen und warte, bis die Ordnung wieder hergestellt ist.

Komischerweise schäme ich mich vor den Putzfrauen. Vor dem Pflegepersonal oder vor den Mitinsassen hatte ich keine Schamgefühle, aber die Reinigungskräfte sind ja normale Menschen, von »draußen«. Außerdem mache ich mir große Sorgen, dass mich womöglich jemand von ihnen erkennen könnte. Am liebsten würde ich mich verstecken und unsichtbar werden, gar nicht mehr da sein. Völlig unsinnigerweise fühle ich mich schuldig.

Auch im Kindergarten fühlte ich mich immer schuldig. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich einmal in die Hose pinkelte. Sie hatte Träger und war aus dicker grüner Wolle gestrickt. Zur Strafe musste ich in der nassen Wollhose eine Stunde lang in der Zimmerecke stehen. Egal ob wir mit dem Stuhl kippelten, etwas herunterfiel, ob wir tuschelten oder unaufmerksam waren, immer hieß es: »Ab in die Ecke! Du bleibst da stehen und schämst dich!« Es gab einen Eintrag und natürlich eine Mitteilung an die Eltern. In der nassgepinkelten Hose wurde ich später nach Hause geschickt.

»Erzähl das mal deiner Mutter!«, gab mir die Kindergärtnerin, eine Ordensschwester in hellblauer Ordenstracht, gestärkter blütenweißer Schürze und Häubchen auf den hochgesteckten Haaren mit auf den Weg. Ich schämte mich fürchterlich, hatte schreckliche Schuldgefühle und ich hasste sie dafür.

Meine Mutter nahm mich aber nur in den Arm und versprach mir, Vater nichts davon zu erzählen. So hatten wir ein Geheimnis. Leider nicht lange, denn die Kindergärtnerin rief bei Opa, der Telefon hatte, an und erzählte ihm alles. Nie blieb etwas geheim. Alles kam heraus. Auch in meinen späteren Schulzeugnissen stand jedes Jahr: »Uwe gab oft zu Tadeln Anlass. Betragen mangelhaft.«

Hier, auf der 31, will ich mich unbedingt gut betragen. Auffallen möchte ich möglichst nur durch meine Höflichkeit und konstruktive Mitarbeit. Mein Verhalten soll makellos sein, denn ich will hier raus. So schnell wie möglich.

Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass die Pflegekräfte hier gar keine gelernten Krankenpfleger sind. Sie sind nur eine Art Bindeglied zwischen Patienten und Medizinern.

Unauffällig und beiläufig beobachten sie unser Verhalten und tragen alles in Patientenakten ein. Ich werde jede Stunde abgefragt und die Ergebnisse werden haargenau vermerkt. Sogar mein Gewicht wird notiert. Vor allem aber wird regelmäßig mein Promillegehalt gemessen. Eingeliefert wurde ich mit 1,82 Promille. Kurz vor ein Uhr sind es immer noch 0,9 Promille. Die Tendenz ist fallend – wie meine Laune.

Gleich wird der Raucherraum geschlossen und ich versuche sozusagen im Voraus zu rauchen. Die anderen Insassen haben ihre Nachtmedikation erhalten und sich in ihre Zimmer zurückgezogen. Die, die in den Betten auf dem Flur liegen, tragen immer noch ihre Straßenkleidung. Alles, was sie besitzen, liegt auf ihren Bettdecken, aber viel ist es nicht. Der Tabak wird unter der Bettdecke versteckt. Ich erinnere mich an den Satz des Stationshelfers: »Hier wird alles geklaut.«

Der Raucherraum wird abgeschlossen und das Licht wird gelöscht. Eine lange Nacht liegt vor mir. Vier lange Stunden, hier auf dem Stuhl. Ohne Zigaretten! Mein Stolz verbietet es mir, mich in das für mich bereitgestellte Stahlrohrbett zu legen. Bis fünf Uhr will ich auf jeden Fall durchhalten.

Nur im Pflegedienstpavillon ist jetzt noch Licht und leuchtet wie eine helle Insel in der dunklen Station. Es ist nicht nur dunkel, es ist auch ganz still. Das kenne ich auch aus der Blumenstraße.

Nachts hatte Ruhe zu herrschen. Unsere Eltern lasen uns als »Gute-Nacht« eine Kindergeschichte vor und ein Lied wurde gesungen. »LaLeLu« oder »Der Mond ist aufgegangen«. Das gehörte sich eben so. Danach wurde das Licht ausgeschaltet und die Tür geschlossen. Manchmal blieb sie einen kleinen Spalt weit geöffnet und der schwache Schein der Flurbeleuchtung drang in unser Zimmer. Die Flurbeleuchtung blieb als Orientierungslicht für nächtliche Toilettengänge immer an. Natürlich nur mit einer sehr niedrigen Wattzahl – wegen der Kosten.

Die Toilette war mein Zufluchtsort, denn sie war in unserem Haus der einzige Ort, den ich von innen verschließen konnte. In Ruhe konnte ich in der Schmutzwäsche und in der Unterwäsche meiner Mutter stöbern. Neugierig probierte ich das eine und andere aus und machte eine kleine Modenschau vor dem Spiegel. Dafür war es dringend notwendig abzuschließen. Hätte Vater mich erwischt, hätte er mich halb totgeschlagen. Diese Gefahr war aber auch ein ganz besonderer Reiz für mich.

Nackt sein war in unserer Familie natürlich verpönt. Über alles Freizügige wurde gelästert und über Andersgeschlechtliche wurde streng gerichtet.

Das gehört sich nicht – das ist Sünde! Aber gerade die Sünde war für mich verführerisch.

Meine erste Freundin Hannelore wurde mir von meinen Eltern ausgesucht. Sie war die Tochter des Dorfpfarrers und war mit mir eingeschult worden. Hannelore hatte Zöpfe und trug dicke Strickstumpfhosen, nicht so feine Nylons wie Mutter. Aber Hannelores große Schwester, die hatte schon Nylons an. Nicht die mit der Naht, aber immerhin durchsichtige. Ich musste aber mit der kleinen Schwester spielen. In den nächsten Jahren blieb es bei heimlichen Küssen hinter dem großen Müllcontainer der Schule. Wir Jungs machten eine Strichliste über die Anzahl unserer eroberten Küsse und dabei wurde natürlich viel geschwindelt. Das machten aber alle so – auch ich. Ich hatte immer den Ehrgeiz, der Kusskönig von Brackwede zu werden. Das erste Mädchen, das ich dann völlig nackt sah, war aber doch nur meine kleine Schwester. Trotzdem war das alles ziemlich aufregend.

Meine Schwester Karen wurde 1964 geboren und bekam von Vater – wie alle seine »Wunschkinder« – zur Geburt ein Gedicht geschenkt. Handschriftlich und in Schönschrift. Das Verhältnis zwischen Vater und mir wurde mit zunehmendem Alter immer schwieriger, aber bei meiner Schwester war das ganz anders. Vater war viel nachsichtiger mit dem weiblichen Geschlecht und ich glaube sogar, dass Frauen ihm irgendwie fremd waren und Angst machten. Seine Christa, das frühere Fräulein Buschmann, blieb die einzige Eroberung in seinem Leben. Er war also kein guter Ratgeber, wenn es um Fragen rund ums andere Geschlecht ging. Aber Treue war ihm sehr wichtig. Das Treueversprechen gab er meiner Mutter 1957 zur Hochzeit und er hat es bis heute gehalten. »Ein Versprechen ist wie eine Unterschrift.«

Meine Unterschrift über die freiwillige Einlieferung sollte ich morgen beim sozial-psychiatrischen Dienst abgeben. Sollte ich dies nicht tun, würde die Kommission eine zwangsweise Einlieferung empfehlen. Dagegen konnte ich zwar Einspruch einlegen, das müsste dann aber erst geprüft werden, und das wiederum konnte dauern. Keine schönen Aussichten. Also würde ich wohl unterschreiben und mich möglichst unauffällig und normal verhalten, um nicht unnötig lange auf der Station 31 bleiben zu müssen. Ruhig und diszipliniert sitze ich auf meinem Stuhl und wage es nicht einmal, auf die Toilette zu gehen.

»Disziplin« war eines der wichtigen Worte im Hause Kipp. »Ordnung ist das halbe Leben, Disziplin die andere Hälfte«, war Vaters Lieblingsspruch. Mit erhobenem Zeigefinger warnte er uns vor Unordnung und vor Unwahrheiten. Keine Widerworte oder gar Widerspruch! Die Machtverhältnisse waren klar geregelt. Vater hatte immer Recht. Denn: Väter haben immer Recht. Das war immer so gewesen, war so überliefert und in Stein gemeißelt. Auch den berühmten Satz: »So lange du die Füße unter meinen Tisch stellst...«, bekam ich oft zu hören.

Das tägliche väterliche Tribunal fand immer abends, nach der Beichte, am Küchentisch statt. Unsere Hausaufgaben wurden kontrolliert auf Schriftbild und Sauberkeit. Die Fehler wurden korrigiert und später mussten wir ihm alles nochmals zur Kontrolle vorlegen. Immer hatte ich irgendetwas falsch gemacht. Nie entsprach ich den Vorstellungen meines Vaters. Immer kam ich mir schlecht, minderwertig und schuldig vor.

Minderwertig und schuldig fühle mich auch hier auf dem plastikbezogenen Stuhl in dem dunklen Flur der Station 31. Einsam und sehr alleine.

Ich kann kaum noch ruhig sitzen und melde mich zu einem Toilettengang an, der auch sofort genehmigt wird. Ich gehe in meinen schmutzigen Straßenschuhen zum nächsten WC, das überraschenderweise ein richtiges Badezimmer ist. Es ist fast zwanzig Quadratmeter groß, mit einer freistehenden Badewanne und dazu noch einer begehbaren Dusche. Weiß gefliest bis an die Decke, weiße Kacheln auf dem Boden, weißer Duschvorhang, weißer Waschtisch und weiße Toilette mit hochklappbaren Stützgriffen. Auch hier kann man die Tür von innen verschließen. Allerdings von außen auch wieder öffnen. Die Spiegel sind aus Metall und die Fenster aus Milchglas und sie lassen sich nur einen kleinen Spalt weit öffnen.

Ich stelle mich vor den Spiegel. Was ich sehe, erschreckt mich. Ich erkenne mich kaum wieder. Meine Augen sind blutunterlaufen und glasig, mein Blick ist leer. Meine Glatze sieht sehr ungepflegt aus, die Farbe der nachgewachsenen Haare will ich gar nicht sehen. Ich will mich nicht sehen. Eigentlich will ich gar nichts mehr sehen. Ich bin am Ende. Geld, Pass, Schlüssel und dazu noch meinen Stolz und meine Würde musste ich an der Pforte abgeben. Ich gehe wieder auf den Flur, denn wenn ich noch länger im Bad bleibe, kommen die Pfleger, um nachzusehen, ob mir auch nichts passiert ist.

An der Wand hängt eine Tabelle mit den Namen aller Insassen. Die Patienten stehen da, mit vollem Familiennamen und nach Geschlecht geordnet. Die Pflegerinnen und Pfleger wiederum werden nur mit ihren Vornamen geführt. Stefan und Silke für die Nachtschicht. Susanne und Marc ab sieben Uhr. Dirk und Melanie dann abends. Ich schaue mir die selbst gemalten Bilder und Zeichnungen an den Stationswänden an. Manche haben sich die Ergebnisse ihrer Ergogruppe oder auch einen selbst gebastelten Kalender an die Zimmertür geheftet. Ich fühle mich unwirklich – wie in einem bösen Traum. Dass tatsächlich Zeit vergeht, erkenne ich nur an dem geräuschlosen Springen der roten Zahlen, an der großen Digitaluhr.

Stefan, der Pfleger, macht eine Rauchpause und hat Verständnis für die Leiden eines starken Rauchers.

»Wollen Sie mit, Herr Kipp?«

»Sehr gerne, vielen Dank«, antworte ich mehr als erleichtert.

Es ist es noch dunkel draußen. Beim Blick aus dem Fenster des Raucherraums auf den beleuchteten Urbanhafen, die begrünten Ufer des Landwehrkanals und die schlafenden Schwäne auf dem dunklen Wasser träume ich von Freiheit und Frieden. Aber die Ufer sind so unerreichbar weit entfernt, als lägen sie in einem anderen Land. Die Grenze ist die Schranke an der Station 31 im Urban-Krankenhaus in Berlin Kreuzberg.

Im Pavillon der Pfleger wird diskutiert. Irgendetwas ist da im Gange. Schließlich kommt Stefan mit ernstem Gesicht auf mich zu. Es ist kurz nach vier Uhr morgens und immer noch dunkel. Stefan macht mir ein sehr reizvolles Angebot. Man möchte mich von meinem Stuhl im Flur erlösen und bietet mir für den Rest der Nacht ein Einzelzimmer an. Das schönste aller Zimmer auf der Station 31, die sogenannte »Suite«. Inzwischen weiß ich, dass es auf der Station drei Toiletten gibt, den Wiegeraum, die Putzkammern, den Raucherraum, das Frühstücks- und Fernsehzimmer und den geheimnisvollen Raum für die Kommission. Die »Suite« kenne ich noch nicht.

Die Suite ist eigentlich der Besprechungsraum für die Pfleger. Dort steht eine Sitzgruppe aus beigem Leder, ein großer Couchtisch, ein Regal mit Büchern und ganz besonders schön ist, dass der Raum richtige Gardinen hat. Zur Sicherheit und damit ich mich nicht selbst verletzen kann, werden der Feuerlöscher und alle Kabel entfernt und die Fenstergriffe abmontiert. Die Tür zum Stationsflur bleibt geöffnet. Vor Erleichterung, vor Müdigkeit und vor allem vor Dankbarkeit fange ich an zu weinen. Ich bin unendlich froh darüber, ein eigenes Bett und ein eigenes Zimmer zu bekommen.

3

JUGEND

GÜTERSLOH

1968 - 1974

In Brackwede hatten wir drei Kinder keine eigenen Zimmer. Nach der Geburt unserer Schwester, die uns Brüdern die uneingeschränkte Aufmerksamkeit unserer Eltern streitig machte, wurde es zu eng. Meine Eltern planten einen Umzug. Dieses Mal sollte es ein Eigenheim werden. Das neue Zuhause in Gütersloh wurde 1966 geplant und 1968, im August, war es so weit und wir zogen in den neuen Bungalow in der Wichernstraße. Dort entstand eine Siedlung mit 32 Flachdachbungalows direkt in der Einflugschneise des Gütersloher Militärstützpunktes. Durch die Lage waren die Grundstückspreise für junge Familien erschwinglich. Die Miele-Werke waren nun per Fahrrad zu erreichen und so nah, dass Vater die Mittagspause ab jetzt zu Hause verbrachte.

Wir Kinder waren aufgeregt und freuten uns schon sehr auf die eigenen Zimmer. Um beim Umzug nicht zu stören, wurden wir bei Onkel und Tante untergebracht. Mein Bruder kam zu Onkel Wolfgang und ich musste zu Tante Anneliese und Onkel Ludwig. Beide waren sehr dick und sehr laut, nicht zu übersehen und nicht zu überhören. Heute wären sie die idealen Kandidaten für jede RTL-Diätshow. Die einzigen Kleidungsstücke, die ihnen noch passten, waren weite, bunte Kaftans oder Bademäntel in XXL. Auch meine beiden Cousinen Elke und Ulrike, die schon einen Kopf größer waren als ich, waren so breit wie hoch. Oft gab es bei ihnen Wurstebrei mit Speck zum Essen. Speck war ja im Krieg Mangelware gewesen, aber jetzt konnten sie ungehemmt im Speck des Wirtschaftswunders schwelgen. Am Umzugstag gab es dicke Specksuppe und zum Nachtisch zu weich gekochte Rhabarberstangen. Ich hasste Rhabarber, aber die Tischordnung sah vor: Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt! Ich löffelte meine Specksuppe aus und quälte mich still mit den Rhabarberstangen. »Das hast du dir eingebrockt, jetzt löffelst du’s auch wieder aus.« Den Satz kannte ich auch von zu Hause.

Eingebrockt hatte ich mir meine Einlieferung in die Station 31 auch selbst. Ich bin mir aber sicher, dass man mich nach der Visite der Kommission bestimmt sofort wieder entlassen wird. Dass ich ein eigenes Zimmer bekommen habe, werte ich als gutes Zeichen.

Vom langen Sitzen auf dem Stuhl tun mir alle Knochen weh. Mit Blick auf die geöffnete Zimmertür lege ich mich ins Bett. Ich will aber auf keinen Fall einschlafen, nur ein paar Sekunden die Augen schließen. Inzwischen habe ich ziemlichen Hunger und warte sehnlichst auf das Frühstück, das es um halb sieben geben soll. Jetzt ist es aber erst halb fünf. Die großen roten Zahlen der Uhr sind auch von meinem Zimmer aus gut zu erkennen. Ich dämmere ein bisschen vor mich hin und träume von der ersten Morgenzigarette. Gleich gibt es die ersten Lungenzüge, Kaffee und Brötchen und Kontakt zu meinen Mitpatienten.

Vor dem Raucherraum bildet sich schon früh eine kleine Schlange, eine weitere vor der Tablettenausgabe. Semra ist auch schon da und sie lächelt mich fast ein bisschen anzüglich an. Wenn ich nicht gerade so viele andere Probleme hätte, würde ich vielleicht sogar darauf reagieren. Semra hat sich hübsch gemacht. Sie erwartet wohl Besuch und trägt bessere Kleidung als die meisten anderen Bewohner der Station 31.

Im Raucherraum rauche ich gleich vier bis fünf Zigaretten hintereinander weg. Da ich zu Hause normalerweise kaum noch eine Stunde Schlaf finde, bin ich es gewohnt, die ganze Nacht durchzurauchen. Erholsamen Tiefschlaf gibt es für mich schon seit dem 03. Oktober 1998 nicht mehr. Meine Schlaflosigkeit ist einer der Gründe für meinen Zusammenbruch und meinen Aufenthalt hier.

Der Frühstücksraum füllt sich schnell. Bevor es zum Buffet geht, werden schon mal die Plätze reserviert. Ich, der Mann mit den Zigaretten, darf mich zu allen setzen, auch zur manischen Monika, die sonst niemanden am Tisch duldet.

Die morgendliche Schlacht am Frühstücksbuffet wird von den anwesenden Pflegern beobachtet und alles, was passiert, wird genau aufgeschrieben. Einer der Wartenden in der Schlange bekommt urplötzlich, aus heiterem Himmel und ohne erkennbaren Anlass, einen Wutausbruch. Er wirft Teller und Tassen auf den Boden, wo sie lautstark in tausend Stücke zerbersten. Einen kurzen Augenblick herrscht ängstliche Stille und auch ich kann die Angst im Raum spüren. Doch gleich darauf wird das Schweigen von wütendem Protest und lautem Gezeter gebrochen. Um weitere Unruhe zu vermeiden, mischen sich die Pfleger nicht ein, notieren aber alles. Die Scherben werden aufgesammelt und es herrscht wieder Ruhe. Nach dem Frühstück treffen sich alle im Raucherraum und die Papierserviettenkommunikation von gestern Abend wird friedlich fortgesetzt. Der Vorfall beim Frühstück ist schon vergessen.

Das hätte ich mir zu Hause auch oft gewünscht. Aber bei uns wurde nichts vergessen. Vater hatte einen Speicherplatz für alle Unzulänglichkeiten. Ohne Löschtaste. Wer gegen Kipp’sche Gesetze verstieß, musste mit Hausarrest und Taschengeldentzug rechnen. Zur Strafe gab es diverse Aufgaben im Haushalt zu erledigen, wie zum Beispiel Zimmer aufräumen, Geschirr abwaschen oder, bei schlimmeren Vergehen, zur Beichte zu Clanchef Opa. Manchmal gab es auch Schläge mit dem Kleiderbügel oder dem Teppichklopfer. Ich wollte so schnell wie möglich weg von Zuhause.

Die Station 31 will ich auch so schnell wie möglich wieder verlassen. Aber vorher muss ich vor der Kommission bestehen.

Um die Patienten zu beschäftigen, dürfen diese einfache Aufgaben übernehmen, wie den Buffetwagen wegschieben, die Tische reinigen oder schmutzige Kleidung für den Wäschedienst einsammeln. Bis die Kleidung gewaschen und getrocknet ist, tragen die Patienten das berühmt-berüchtigte, hinten offene, Krankenhaushemd, Männer und Frauen gleichermaßen. Ohne Scham zeigen sie ihre nackte Kehrseite, denn Scham ist hier ein Fremdwort.

Am Samstag gibt es Besuch von Freunden, Eltern, Kindern, Ehemann oder Ehefrau. Der Besuch wird sehnlichst erwartet, auch weil jeder etwas mitbringt. Neben Bad- und Kosmetikartikeln ist Tabak das Allerwichtigste. Schon am frühen Morgen beginnt sich die Station 31 mit Besuchern zu füllen. An der Schranke werden die mitgebrachten Präsentkörbe kontrolliert. Verboten sind alle Getränke aus Glasflaschen, Deosprays und auch Rasierwasser. Das Rasierzeug muss anschließend wieder mitgenommen werden. Coffeinhaltige Getränke dürfen nur bis 18 Uhr getrunken werden. Wenn kein akuter Suizidverdacht besteht, dürfen auch Verlängerungskabel für Laptop und Handy mitgebracht werden. Ich freue mich vor allem über Rasierzeug und Deo, denn ich kann mich selbst nicht mehr riechen. Zuerst einmal möchte ich mich duschen, mich rasieren, parfümieren und einsprühen. Dann ein frisches T-Shirt und frische Socken anziehen. Danach wäre ich wieder wie neu.

Der Samstag war auch in unserem Elternhaus heilig. Die 35-Stundenwoche wurde Schritt für Schritt durchgesetzt und Papa sollte, laut Gewerkschaft, am Wochenende ganz der Familie gehören. Für Vater bedeutete das aber nur, dass er den Samstag freihatte für Nachbarschaftshilfe, denn als Eigenheimbesitzer hatte man schließlich Verpflichtungen. Dafür opferte er den ganzen freien Tag und auch das Familienleben. Samstagabend kam er dann völlig erschöpft und gereizt nach Hause, zu müde für gemeinsame Unternehmungen oder gar gemeinsames Spielen. Wir hatten nur zu funktionieren und nicht zu stören. So blieb uns Kindern nur, uns unsere eigene Welt zu schaffen. Hauptsache wir waren vor Einbruch der Dunkelheit wieder zu Hause.

Der Samstag war auch der Familienbadetag. Während in Brackwede das Wasser noch in einem 30-Liter-Boiler aufbereitet werden musste, kam in der Wichernstraße sofort warmes Wasser aus den Armaturen. Es gab sogar schon Einhandregler für das Mischen der Temperatur. Eines hatte sich aber nicht geändert: Zuerst badete Vater, dann erst kamen wir Brüder dran. Alle durften nur einen erbsengroßen Tropfen Duschgel verbrauchen. Das musste reichen. Und nicht länger als fünf Minuten! Auch hier wurde gespart. Wie überall im Hause Kipp/Miele/Gütersloh. So meldete sich unser Vater sogar am Telefon. Manchmal ergänzte er die Begrüßung noch durch das Wort »Buchhaltung«.

In der Wichernsiedlung hatten alle eigene Telefonanschlüsse – mit Wählscheibe. Wir mussten aber alle Telefonate erst bei Vater anmelden. Auch sollten die nie länger als fünf Minuten dauern. Unnötige Gespräche waren natürlich ganz zu vermeiden. Darüber wurde – wie über alles im Hause Kipp – Buch geführt. Es gab das Taschengeldbuch, das Sparbuch, das Haushaltsbuch. Telefonbuch, Tankbuch, Friseurbesuchsbuch. Selbst über die Nachbarschaftshilfe wurde Buch geführt.

Wenn dann Samstagabend alles zu Vaters Zufriedenheit erledigt war, durften wir, frisch gebadet und glänzend von NiveaCreme, Fernsehen schauen. Aber nur eine Stunde und selbstverständlich nur kindgerechte Sendungen. Kein Salto Mortale oder gar den Tatort. Damals gab es noch kein kommerzielles Fernsehen. Gesendet wurde von 9 Uhr morgens bis 23 Uhr abends. Nach den Spätnachrichten erschien ein Testbild und ein hoher Messton zeigte das Ende des Programms an. Dann gingen auch die Eltern zu Bett.

Um 10 Uhr werde ich aus dem Raucherraum geholt. Meine halb gerauchte Zigarette gebe ich einem Mitinsassen und folge dem Pfleger, der den ganzen langen Weg über den Flur schweigend vor mir herläuft. Wir erreichen ein kleines, verglastes Büro, die untere Hälfte der Scheiben ist mit blickdichter Folie bezogen. Das soll wohl vor neugierigen Blicken schützen.

Beim Blick auf die Frau, die im Büro auf mich wartet, bekomme ich ganz unerklärlicherweise plötzlich Angst. Ihre Autorität füllt den ganzen Raum. Dabei ist sie klein, kleiner als ich, nur knapp 1,60 groß und nicht besonders schön. Sie ist etwa fünfzig Jahre alt und hat wohl mindestens die gleiche Konfektionsgröße, also eher rundlich. Ihre Haare sind streng und straff nach hinten gekämmt, so dass ihre Kopfhaut spannt und ihre Stirn sich glatter zieht, als sie sonst wohl wäre. Der obere Rand einer schwarzgefassten Designerbrille liegt fast parallel über ihren dichten, vollkommen geraden, ungezupften Augenbrauen. Darunter mustern mich distanziert kühlgraue Augen. So gefühllos, dass ich mir vorkomme wie ein Insekt unter einem Vergrößerungsglas. Sie trägt ein strenges, graues Kostüm mit engem, knielangem Rock. Dazu eine schlichte, weiße Bluse. Was ich als Kenner sofort sehe: Sie trägt blickdichte 40-DEN-Strumpfhosen – bestimmt mit Zwickel und Komfortbündchen.

»Mein Name ist Dr. Dr. Sybille Hermrich-Lose. Guten Morgen, Herr Kipp.«

Sie streckt mir energisch ihre Hand entgegen. Es ist eine sehr kleine Hand. Ringlos, die Fingernägel sind kurz in Form gefeilt und sie hat transparenten Nagellack aufgetragen. Ihr Händedruck ist trocken, knapp und sehr kräftig. Wir setzen uns und sie schlägt die Beine übereinander. Ihre kurzen Beine reichen kaum bis zum Boden. Frau Dr. Dr. Hermrich-Lose korrigiert noch einmal die Sitzhöhe des Drehstuhls, ordnet dann ihre Position und nimmt Blickkontakt mit mir auf. Was sie sieht, ist wohl recht erbärmlich. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich zu duschen, mich zu rasieren oder gar die Kleidung zu wechseln. Ich bin übermüdet, verkatert, verquollen und rieche ziemlich streng. Sie mustert mich noch einmal von oben bis unten und fängt dann an:

»Herr Kipp, Sie sind seit gestern hier?«

»Ja«, ist meine kurze Antwort.

»Herr Kipp, wissen Sie, wann und von wem Sie hier hergebracht wurden?«

»Ja.«

»Herr Kipp, Sie hatten Alkohol getrunken und hatten Spuren von THC im Körper.«

»Ja, korrekt.«

»Herr Kipp, Sie haben bei Ihrer Aufnahme den regelmäßigen Genuss beider Drogen angegeben?«

»Ja.«

»Sind Sie in der Verfassung, diesem Gespräch zu folgen?«

»Ja.«

Ich antworte kurz und knapp, aber möglichst bestimmt und klar. Sie gleicht meine Daten mit den Angaben auf dem Aufnahmebogen ab. Dann atmet sie tief durch.

»Herr Kipp, Sie sind 55 Jahre alt. Sie sind durch Alkohol- und Drogenkonsum stark gefährdet. Hier steht, dass Sie vor zwei Jahren Ihren Betrieb verloren haben. Sie leben offensichtlich in sehr schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen. Sie befinden sich in einer schweren Lebenskrise, sind schlafgestört, depressiv und selbstmordgefährdet.«

Wortlos starre ich Dr. Hermrich-Lose an. Die ganze Situation ist mir schrecklich peinlich. Ich fühle mich wieder wie der kleine Junge, der vor Vater steht und seine Verfehlungen beichten soll. Ich empfinde fast so etwas wie Hass für Dr. Hermrich-Lose und ihre empathielose Kurzfassung meines Lebens. Aber ich fühle mich zu schwach und zu gedemütigt, um dieser negativen Begutachtung irgendetwas entgegenzusetzen.

In der Zusammenfassung, die ich später auf Anfrage als Durchschrift erhalte, attestiert mir die Oberärztin eine dysphorische und gereizte Aufnahme in die durchgangsregulierte Station. Mein Zustand wird als affektiv, wenig schwingungsfähig, psychosomatisch, aber ruhig und orientiert beschrieben. Ein anderer Arzt wertet anschließend noch meine Laborwerte aus. Erstaunlicherweise ist alles, bis auf die Leberwerte, im grünen Bereich. Das Ganze hat nur etwa eine Stunde gedauert. Das Resultat ist leider, dass ich tatsächlich auf der durchgangsregulierten Station bleiben muss. Eine vorzeitige Entlassung ist nicht vorgesehen. Am Montag soll eine Kommission nochmals mein Verhalten prüfen und dann über meinen weiteren Aufenthalt entscheiden.

Ich hole Zigaretten aus meinem Zimmer und gehe wieder in den Raucherraum. Dort warten schon meine neuen Freunde, die natürlich alle Experten auf dem Gebiet der Psychologie und Psychosen sind und gerne ihren Senf dazugeben. Aber durch das Erzählen vergeht wenigstens die Zeit. Es sind ja mindestens noch 48 Stunden bis Montag. Es heißt also warten, warten, warten.

In der Wichernstraße wartete ich ungeduldig darauf, der Bevormundung durch Familie und Schule zu entkommen. Das sollte aber auch noch dauern. Ich war ja gerade erst in die vierte Klasse der Grundschule Blankenhagen gekommen. Wir hatten dort Gemeinschaftsunterricht mit verschiedenen anderen Jahrgängen. Die Jüngeren interessierten mich nicht und die Älteren interessierten sich nicht für mich und in einem Jahr wären sie auch schon wieder woanders. Für Freundschaften war die Zeit viel zu kurz. Also wartete ich einfach darauf, meinen Abschluss zu machen und aus der Grundschule entlassen zu werden. Meine Eltern machten sich Gedanken um eine weiterführende Schule. Der Schulpsychologe Dr. Kriele sollte dafür seine Bewertung abgeben und war somit verantwortlich für meine nächsten Schul- und Lebensjahre. Grundlage seiner Bewertung war ein IQ-Test. Das Ergebnis war 128 und lag damit zwei Punkte unter der damaligen Empfehlung für das humanistische Gymnasium. Aber mein Bruder erreichte die volle Punktzahl und erfüllte somit alle Voraussetzungen. Unsere Eltern schickten uns dann aber doch beide in die Freiherr-vom-Stein-Realschule. Sie wollten, dass wir einen gemeinsamen Schulweg haben. Außerdem hatten sie dort Kontakte zu einigen Lehrern und zum Direktorat. Die Direktoren Betthin und Ostermann waren mit unserer Familie bekannt und auch mein Großonkel, der Kriegsheimkehrer, hatte an der Schule gelehrt. Er unterrichtete in dieser preußischen Bildungsanstalt Deutsch, Leibeserziehung und Disziplin. Vaters Großvater wiederum war dort Hauswart und Schulhausmeister gewesen und auch das dazugehörige Schullandheim wurde von unserer Familie mitbegründet. Kurz und gut: Kontrolle gab es von allen Seiten. Ich hatte die Schnauze voll davon. Der Schulweg führte auch noch am Haus und Fenster von Onkel Friedrich vorbei. So blieb nichts, was wir taten, unkommentiert oder unbeobachtet.

Aufgrund der starken Geburtsjahrgänge wurden wir in einem extra für uns gebauten Trakt untergebracht. Es gab zwei Klassen, jede war über fünfzig Schüler stark und rein männlich. Von Mädels keine Spur. Es herrschte strikte Geschlechtertrennung. Ich hasste die Lehrer, die zum Großteil schon im Nationalsozialismus lehrten und nun alle als Pädagogen angesprochen werden wollten.