Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ex Aequo

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

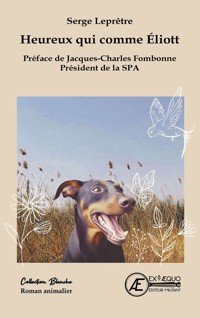

À quelques minutes de partir pour le « grand voyage », Éliott, un pinscher moyen allemand, atteint d’une grave maladie, revoit défiler les évènements marquants de son existence, depuis sa naissance en Normandie, son arrivée dans le Vaucluse et ses jours heureux en Bretagne.

Alors que sa fratrie se disperse, Éliott ne comprend pas pourquoi il est le seul chiot à n’avoir pas été choisi par de futurs maîtres. Désormais seul dans l’élevage, un sentiment profond de solitude l’étreint. Un appel téléphonique bouleverse ses convictions. Une famille décide de l’accueillir dans le Vaucluse. Son adoption marque le début d’une période de félicité jusqu’au jour où notre ami va commettre une faute jugée impardonnable. Ses maîtres décident de s’en séparer et se mettent en quête d’un nouveau propriétaire.

Éliott nous prend la patte et nous offre émotion et tendresse dans un récit touchant mais non dénué d’humour. L’épigraphe du livre donne le ton : Certains anges n’ont pas d’ailes, ils ont quatre pattes.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Serge Leprêtre est né à Rennes en 1956. Il intègre l’école des apprentis mécaniciens de l’armée de l’air de Saintes à l’âge de quinze ans. Après 43 années passées en Provence, l’auteur, désormais retraité, vit et écrit en Bretagne depuis 2018. Son roman autobiographique, "L’ombre de Rosalie", est paru en 2021 au Lys Bleu Éditions.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 324

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Serge Leprêtre

Heureux qui comme Éliott

Roman animalier

Serge Leprêtre

Heureux qui comme Éliott

Roman animalier

Préface deJacques-Charles Fombonne

Président bénévole de la

Société Protectrice des Animaux

ISBN : 979-10-388-0800-3

Collection : Blanche

ISSN : 2416-4259

Dépôt légal : janvier 2024

© Couverture : Ex Æquo

© 2024 Tous droits de reproduction et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays.

Toute modification interdite

Editions Ex Æquo

6 rue des Sybilles

88370 Plombières Les Bains

www.editions-exaequo.com鬍

« Certains anges n’ont pas d’ailes, ils ont quatre pattes »

À Yann, Clara, Sophie, Géraldine et Marie-Paule.

Préface

Nous lisons dans les yeux des chiens. Ils lisent dans nos larmes. Ainsi pourrait se résumer ce tendre roman, rempli de ce qui fait la raison d’être des relations entre les Hommes et leur animal domestique : l’amour.

C’est le récit d’un départ, celui des derniers jours d’une vie qui s’en va. La disparition d’un animal est inéluctable. En en acceptant un dans son foyer, on sait, dès le premier jour, qu’il faudra le voir partir, l’espérance de vie de nos compagnons étant bien plus faible que le souhaiteraient tous les maîtres que nous sommes.

Ce roman est l’expression d’un immense chagrin. À travers le quotidien des dernières heures, remontent les souvenirs des jours passés, des bons moments, de la qualité inexprimable de la complicité que nous offrent nos animaux.

C’est autour de ce lien que la SPA qui porte la protection animale depuis le XIX° siècle, conduit aujourd’hui son action. Certes, nous recueillons les animaux, les soignons, les rééduquons, mais les arracher à leur sort n’est pas une fin en soi. Après que nous les avons remis sur pattes, commence notre action la plus difficile et la plus motivante : leur trouver une famille qui saura les aimer.

À travers ces lignes, ce roman est l’expression d’une merveilleuse réalité : il existe des familles capables de s’attacher à un animal comme à son bien le plus précieux. Tous les protecteurs d’animaux le savent : en témoignent, chaque année, les dizaines de candidats à l’adoption qui se pressent dans nos refuges.

Si vous l’ignoriez encore, plongez dans ce récit. C’est avant tout une belle histoire d’amour.

Jacques-Charles Fombonne

Président bénévole de la société protectrice des animaux됍

1

Ce matin n’est pas un matin comme les autres.

Je perçois une agitation tout à fait inhabituelle dans la chambre, de l’autre côté de la cloison. Mes maîtres ne se lèvent que très rarement avant huit heures et encore faut-il une bonne raison pour cela. S’il est vrai que le planning des retraités est ponctué d’une multitude de rendez-vous médicaux, les visites sont judicieusement casées à des heures qui excluent des horaires matinaux. La seule exception c’est le départ pour un voyage ou une prise de sang au laboratoire voisin, sinon ils dorment paisiblement. Comme je suis un bon chien, je calque la durée de mon sommeil sur celle de mes maîtres. La jouissance de la grasse matinée est à son paroxysme quand passent les voitures de nos voisins qui se rendent à leur travail.

Je soulève à demi une paupière.

Une faible lueur de lumière s’infiltre à travers les volets roulants du salon. L’horloge comtoise endormie affiche sept heures au cadran. Elle ne se réveille qu’en tapant les huit heures. Le marteau de son carillon cesse son vacarme à vingt-deux heures trente.

Si on y avait prêté attention, on se serait aperçu que le jour se lève un peu plus tôt chaque matin. Le printemps a débuté officiellement depuis quelques semaines. Les longs mois de grisaille d’automne et d’hiver vont enfin laisser place à une jolie clarté qui va illuminer nos journées.

En plus des paroles inaudibles qui fuitent à travers la paroi, s’ajoute désormais le son de la radio qui diffuse les informations, ce qui m’incite à ouvrir les yeux, les deux cette fois. C’est le signal d’un lever imminent.

Je suis surpris par un charivari inaccoutumé à une heure indue. Cette nuit a été cauchemardesque, bien que je fusse chaudement lovésur ma couverture soyeuse, elle-même disposée en double épaisseur sur le coussin douillet qui tapisse ma couche.

La porte de la chambre s’ouvre, je redresse péniblement la tête.

Ce matin n’est pas un matin comme les autres.

En temps normal, j’aurais piaffé d’impatience en attendant mon petit-déjeuner qui n’aurait plus tardé à m’être servi comme tous les matins : un bâtonnet à mâcher et un savoureux croûton de pain. Comme chaque matin, je me serais précipité en limite de la cuisine où je n’ai pas le droit de pénétrer. Des frontières avaient été définies dès notre arrivée dans cette nouvelle maison. J’aurais trépigné d’impatience en attendant le retour de mon maître farfouillant dans le cellier et qui serait revenu en traînant les pieds avec mon petit-déjeuner.

Mais ce matin n’est vraiment pas un matin comme les autres.

Un à un les volets électriques remontent et s’enroulent dans leur coffre où ils resteront jusqu’à ce soir. Une lumière éblouissante envahit la grande pièce où est installé mon couffin. Il y a fort à parier que la journée sera belle.

À la sortie de sa chambre, mon maître s’arrête subitement à quelques pas de moi, son regard se dirige dans ma direction. Il est planté là, sans bouger, c’est vraiment étrange. À le voir ainsi, on aurait dit qu’il avait vu un fantôme. Son comportement singulier m’interpelle, je ne lui ai jamais vu un tel air soucieux.

Je me redresse tant bien que mal dans l’ombre qui m’enveloppe sous les premières marches de l’escalier. Dans cette position, l’énorme tumeur qui s’est reformée depuis peu sous ma cuisse gauche me gêne terriblement, je ne me sens pas bien du tout, je souffre atrocement. Mon corps trésaille, mon cerveau est embrumé par la fièvre, mes gestes sont commandés mécaniquement par l’instinct naturel qui m’habite.

Tous les volets sont désormais ouverts. J’entends des bruits de papier froissé dans le cellier. Impassible, comme si je fus englué dans la vase, je reste paralysé dans ma couche.

Ce matin est décidément très différent des autres matins.

Mon maître m’adresse un signe afin de m’inciter à le suivre. Il agite les friandises qui, quelques jours auparavant, m’auraient fait bondir comme un diable qui sort de sa boîte. Rien n’y fait, je détourne le regard et demeure immobile. Il ne sait que faire pour attirer mon attention.

Habituellement, la porte d’entrée aurait été ouverte, j’aurais passé le seuil et me serais assis en me trémoussant d’impatience, comme j’en ai l’habitude avant chaque distribution de nourriture. Et comme chaque jour, j’aurais feint d’ignorer, un court instant, ce magnifique croûton de pain et ce bâtonnet à mâcher délicieux qui reposeraient sur l’herbe, entre mes pattes.

Un coup d’œil à droite, puis un autre à gauche, tout aurait été calme comme d’habitude. J’aurais hésité une seconde, croûton ou bâtonnet ? En trois coups de gueule, tout aurait été englouti.

Mais ce matin rien ne se passe normalement.

Depuis quelques jours il règne une ambiance pesante dans cette maison où nous avons posé nos valises il y a à peine plus de trois années, trois années d’enchantement malgré le départ des enfants, dispersés aux quatre coins du pays, comme les oisillons qui quittent le nid pour découvrir la vie, loin de leurs parents.

Ces derniers jours, la tumeur s’est encore développée et je n’ai plus envie de savourer ces balades en pleine nature que j’attendais avec une grande impatience. Même l’agitation de la laisse rouge au-dessus de ma tête ne provoque plus la même excitation, c’est dire ! Pire, je reste impassible, je n’ai plus aucun désir, tout m’indiffère, je sombre dans l’indifférence la plus totale. Promenades, jeux, croquettes, friandises, croûtons de pain, plus rien ne trouve grâce à mes yeux.

La souffrance physique est devenue un peu plus forte ces derniers jours. Mes maîtres sont de plus en plus soucieux en constatant que le traitement prescrit par la vétérinaire se révèle de moins en moins efficace. Le médicament préconisé, un comprimé sciemment dissimulé dans un morceau de saucisse m’est scrupuleusement dispensé selon la posologie prescrite.

Cette médication m’avait pourtant redonné, pour un temps, un regain d’énergie. Cela semblait rasséréner ma pauvre maîtresse qui observait attentivement l’évolution du mal, de la même façon qu’une mère veillant sur son enfant malade. Malgré cette vigueur passagère, mon corps montra de nouveaux signes de faiblesse.

Ces derniers jours, j’ai reçu une surdose de marques d’affection, des caresses à profusion, des flots de paroles douces, des attentions inhabituelles, comme si je m’apprêtais à partir pour un long voyage.

Il semble que l’on me cache quelque chose.

Des conciliabules s’envolent dans l’air, que je ne peux pas saisir. J’attrape au vol des mots, des chuchotements, mais rien de précis qui puisse soulager ma souffrance.

Depuis plusieurs jours je ne quitte quasiment plus ma couche, les forces m’abandonnent, je n’ai même plus envie de manger, c’est inimaginable pour ceux qui connaissent mon appétit insatiable.

Et le chat du voisin ? Le greffier peut bien traverser le jardin, me dévisager avec insistance, me provoquer si cela lui fait plaisir, je n’aurai pas la force de le poursuivre.

Ce matin n’est décidément pas un matin comme les autres.

Je m’appelle Éliott, j’ai treize ans, il ne me reste plus que deux heures à vivre.

2

Comme la plupart du temps, ce matin du 4 avril 2009 ne fit pas exception à la règle, une pluie fine s’abattait sur la toiture moussue du chenil. L’air était chargé d’humidité et la grisaille du ciel qui enveloppait la région donnait envie de pleurer. Certes, il pleuvait sensiblement moins que les autres mois de l’année, mais il pleuvait quand même. C’est ce qui fait tout le charme et les couleurs de la Normandie.

Chaudement enveloppé dans un amas de chiffon que Monique avait pris soin de disposer autour de mon petit corps tremblant ainsi que celui de mes quatre frères et sœurs nés au cours de cette nuit, je tentais, en vain, d’ouvrir les yeux. C’est à celui qui couinerait le plus fort, en se débattant comme un beau diable pour saisir une tétine.

Notre mère gisait sur le flanc, elle se remettait doucement de l’effort important consenti pour mettre au monde cette brochette de chiots. Une naissance toutes les vingt minutes ça vous épuise.

On se chamaillait sous le ventre de maman, qui portait le doux nom de Victoire. On se poussait les uns les autres comme si nous craignions de perdre notre place et de manquer de lait. Les mamelles étaient gonflées à bloc, la pénurie n’était pas à craindre, ce qui rassura notre gardienne qui surveillait attentivement la santé de la meute avec beaucoup d’attention et de bienveillance.

Lorsque les nouveau-nés furent repus, l’éleveuse attrapa les chiots à peine plus gros qu’un rat, un à un, afin de vérifier qu’aucune malformation ne vienne gâcher la fête et ses petites affaires. Un chiot difforme, c’est un chiot invendable.

Certains étaient parfois réservés d’avance, leurs nouveaux maîtres, prévenus de leur venue au monde, les attendaient de pied ferme. La patience, ils devaient en avoir, le temps que tout ce petit monde soit sevré. Lorsque tout se passait normalement les bébés chiens quittaient l’élevage à l’âge de quatre mois, tandis que les poches de Monique se remplissaient d’une coquette somme d’argent.

Pendant une dizaine de jours, je ne parvenais pas à voir ni entendre quoi que ce soit. Il paraît que notre survie n’est due qu’à la présence de notre mère qui veille jalousement sur nous et à quatre réflexes primaires qui nous poussent à nous nourrir en trouvant d’instinct les mamelles, à se blottir à l’endroit le plus chaud, à se laisser faire lorsque notre mère nous saisit par la peau du cou, ou encore lorsqu’elle provoque l’élimination des urines et autres en nous léchant le ventre.

Il fallut attendre le dixième jour pour que mes petits yeux s’ouvrent enfin sur un monde dont j’ignorais à peu près tout. Pour l’heure je ne distinguais que de vagues formes. Côté audition, je percevais certains sons que je n’arrivais pas encore à définir tout à fait.

Je sentais la présence de mes frères et de mes sœurs qui avaient une fâcheuse tendance à se quereller pour conserver la meilleure place dans le nid au plus près de la source du précieux liquide nourricier.

Plusieurs fois par jour, Monique faisait le tour des petits enclos de la nurserie où se bousculait une ribambelle de petits chiens agités et maladroits. Elle distribuait les croquettes aux mères qui en avaient bien besoin pour reconstituer leur réserve de lait. C’était aussi l’heure du ménage, l’endroit devait rester le plus propre possible si on voulait éviter la transmission de maladies.

Monique était éleveuse de chiens depuis plus de vingt ans. Sa maison et ses dépendances étaient posées à l’écart d’un petit village charmant, au beau milieu du bocage normand. Avec ses cheveux frisés comme la toison d’un mouton et ses grosses lunettes dissimulant des yeux couleur noisette, on aurait dit une institutrice. Avec sa vilaine blouse à fleurs et ses bottes sales, elle ressemblait plutôt à une paysanne.

Dès ses débuts dans le métier, elle était tombée amoureuse de la race Pinscher moyen allemand dont on ignore l’origine exacte, mais qui autrefois était utilisé comme chien de ferme. L’intérêt du public pour cette race de chien particulière s’est révélé très fort. Le petit nombre d’élevages en France ne suffisait pas à contenter les nombreux prospects qui recherchaient un petit chien de garde et de compagnie, robuste, de taille moyenne, et ayant l’allure du « redoutable » Doberman, en plus petit. Normalement, ça impressionne autant, mais ça mange moins et ça prend moins de place.

Trop de gens pensent que le Pinscher moyen est le descendant du Doberman. C’est faux, et c’est précisément le contraire. Monsieur Doberman, inventeur de la race, a croisé des pinschers moyens avec différents grands chiens de berger pour arriver au résultat que tout le monde connaît aujourd’hui. L’imposant chien obtenu est plus massif et moins fin, que nous les pinschers moyens. J’avais à cœur de rendre à César ce qui appartient à César.

Monique ne se contentait pas d’élever des Pinschers moyens allemands qui se vendaient comme des petits pains, elle s’obstinait à faire un travail méticuleux de croisement afin d’engendrer des champions qui obtinrent de nombreux prix sur les podiums des concours organisés plusieurs fois par an, en Normandie ou ailleurs. Son travail rigoureux de sélection participait au maintien dans le temps, des caractéristiques morpho psychologiques de notre race.

C’est le cas de ma mère, Victoire, dont le pelage était uniformément fauve. Mon père était, paraît-il, un très beau mâle, pur représentant de la race. J’ai hérité de sa couleur noire et feu et peut-être de son caractère, mais je n’en suis pas certain. Pour ce qui est des proportions idéales du corps, il encore trop tôt pour en juger.

Mon géniteur que je n’ai pas eu le plaisir de connaître ainsi que maman avaient, eux aussi, brillé lors de leur participation à des concours. C’est ce qui avait donné à Monique l’idée d’associer ces deux magnifiques champions afin d’assurer une descendance exceptionnelle dotée de caractéristiques proches de la perfection.

Monique n’a eu de cesse d’œuvrer à une sélection génétique drastique des caractéristiques psychologiques et physiques idéales, arrangeant les mariages adéquats qui devaient assurer une lignée de beaux chiots dénués d’agressivité, du moins excessive, et dotés des attributs normatifs de la race.

Ma fratrie et moi avons eu beaucoup de chance. Les défenseurs de la cause animale avaient obtenu gain de cause tout récemment. La lutte a été longue et rude, mais l’aboutissement de leur action en justice nous a évité l’amputation d’une grande partie de la queue et la coupe en pointe de nos oreilles. Ces deux mutilations avaient lieu juste après le sevrage.

Nous avons eu chaud aux fesses.

Encore une ignominie des hommes qui ne peuvent pas se contenter de ce que leur offre la nature. Il fallait que ces gens interfèrent contre nature pour nous donner un air plus féroce que nous ne le sommes en réalité. Dans leur imaginaire, ils souhaitaient nous associer à l’image fantasmée du gardien parfait, aussi effrayants que les tatouages guerriers sur les bras des légionnaires.

C’est vrai qu’un Pinscher moyen allemand avec les oreilles pendantes, ça prête à sourire. Mais méfiez-vous quand même ! L’habit ne fait pas toujours le moine, nos belles oreilles n’enlèvent rien à notre caractère opiniâtre de protecteur et de gardien attentif, prêt à fondre sur l’intrus.

Aujourd’hui, si ma queue bat l’air comme un fouet, n’imaginez pas que c’est pour faire mal à quiconque, mais plutôt pour communiquer l’expression de ma joie. Tout le monde le sait, les problèmes surviennent lorsque, nous autres chiens, avons la queue entre les jambes.

La seule torture physique qui m’ait été infligée fut le tatouage de mon numéro de matricule sous la cuisse, à l’abri des regards indiscrets.

Ce tatouage est bien différent de ceux de certaines jeunes filles qui arborent des papillons richement colorés au bas de leur dos. Par-delà la fine cordelette de leur string, elles ambitionnent d’attirer, à dessein, le regard des hommes sur leur chute de reins spectaculaire. Le papillon sort de sa chrysalide, brille quelques instants fugaces, provoque quelques secondes de fantasmes, avant de disparaître aux yeux décontenancés des mâles en rut qui en restent cois.

Mon corps se transformait de semaine en semaine et un jour mes premières dents sont apparues. Cela faisait à peine quatre semaines que j’étais sur terre et ma mère me repoussait déjà sous prétexte que je lui mordillais les mamelles avec mes petits crocs naissants. Comme mes frères et mes sœurs avaient eu la même évolution que moi, maman a réagi en diminuant sa production de lait. Les séances de tétée devenaient de plus en plus douloureuses pour elle, et malgré tout l’amour qu’elle nous portait, elle nous repoussait fermement lorsque la douleur devenait insupportable.

— Faites attention, soyez moins brutes ! semblait-elle nous dire d’un jappement révélateur de son exaspération.

Monique qui surveillait son petit monde avec une grande attention savait qu’il était temps de proposer des croquettes aux petits voyous avant que la lactation ne s’arrête définitivement.

Il nous faudra plusieurs jours pour nous habituer à ces drôles de boulettes marron dégageant une odeur pas vraiment agréable, bien différente de celle du lait de notre mère qui était si doux et si bon.

La chaleur de son corps était si agréable que j’aurais aimé rester collé contre son flanc toute la journée et même tout le reste de ma vie.

À la fin de la huitième semaine, plus une goutte de lait ne sortit des mamelles de notre mère. Passablement contrarié, je dus, comme les autres chiots, me contenter de ma gamelle de croquettes quotidienne pour remplir mon estomac. Beurk !

Un matin, au cours de la tournée d’inspection quotidienne, je fus surpris par le regard de Monique lorsqu’elle me soupesa et m’observa sous toutes les coutures avec insistance comme si j’étais différent des autres membres de la fratrie. Après son examen méticuleux, Monique me reposa délicatement dans notre nid douillet. Je repris ma place contre le ventre de ma génitrice.

Comme si cette inspection particulière ne suffisait pas à contribuer à nourrir mon inquiétude, une nouvelle menace planait désormais sur ma tête. Notre fratrie n’allait pas tarder à être séparée de notre mère.

Certains d’entre nous rejoindraient leur nouvelle famille qui devait déjà piaffer d’impatience depuis que Monique leur avait annoncé la bonne nouvelle. Leur chiot était sevré et se trouve en pleine forme.

Il ne restait plus qu’une formalité à remplir, la visite chez le vétérinaire pour les vaccins obligatoires, comme lorsqu’on s’apprête à partir en voyage à l’étranger.

À l’intérieur de la fourgonnette, le glapissement de toute cette marmaille agitée ressemblait à un groupe d’enfants excités en route vers une colonie de vacances.

La visite médicale d’inspection fut une simple formalité, y compris pour moi-même. À en croire le vétérinaire, rien ne semblait anormal. Du point de vue de l’élégance des formes, l’homme n’avait sans doute pas, ni l’expérience, ni l’œil affûté de Monique à qui rien n’échappait, et ne fit donc aucun commentaire.

Après la consultation, les vaccins furent administrés à la chaîne comme pour une classe de conscrits le jour de l’incorporation. Puis il y eut la séance de tatouage qui marquait notre entrée dans l’adolescence, l’antichambre du grand monde que nous allions nous apprêter à découvrir d’ici quelques jours, enfin normalement, si tout se passait comme prévu.

Au retour à la nurserie, nous retrouvâmes notre mère qui n’avait pas encore achevé son travail d’éducation. Les caractères se dessinaient et il fallait toutes ses attentions et sa persévérance pour remettre un peu d’ordre dans les jeux turbulents qui occupaient nos journées. Les plus agités ne pouvaient pas échapper à une bonne leçon de morale.

— Si je vous gronde, c’est pour votre bien ! aboyait Victoire, comme toutes les mères soucieuses du bon comportement de leurs rejetons.

Ça râlait un moment, puis tout rentrait dans l’ordre, jusqu’à la prochaine incartade, de la même manière que dans une famille d’humains, en somme.

La fin du mois de mai approchait à grands pas. Le temps s’était considérablement radouci. Monique avait cessé d’allumer la lampe chauffante au-dessus de notre alcôve et laissait la porte de notre bâtiment ouverte en grand. Un vent tiède pénétrait à l’intérieur du chenil, chassant les odeurs nauséabondes. Une cacophonie de jappements envahissait la nurserie d’une humeur joyeuse. Cette agitation printanière s’expliquait par l’envie d’aller voir ce qui se passe à l’extérieur, une envie de respirer un bol d’air pur.

La nature resplendissait de ses couleurs en dégradés de vert, apanage de la Normandie, du plus clair au plus sombre. Quelques nuages grisâtres glissaient sur fond de ciel bleu puis lâchaient de temps à autre leur juste quantité de pluie. Il ne s’agissait pas de contrecarrer la réputation de la région.

Notre joyeuse tribu comptait deux filles et trois garçons. Mes deux sœurs passaient le plus clair de leur temps dans les jambes de maman. Les deux garçons se chamaillaient à tout propos sous le regard réprobateur de notre mère, prompte à s’opposer au désordre. Moi, j’étais entre les deux, ni collé à ma mère ni en compétition avec mes deux frères qui, de toute façon, m’ignoraient comme si je n’existais pas. L’amour de maman et la douceur de mes sœurs suffisaient à mon bonheur. Quatre mois s’étaient écoulés depuis notre naissance.

Alors que le chenil baignait dans un enthousiasme communicatif sous un soleil radieux, Monique s’était mise sur son « Trente et un ». Elle venait d’entrer dans la nurserie accompagnée d’un couple et ses deux enfants.

L’éleveuse argumentait à renfort d’amples mouvements de mains comme des « mammas » italiennes palabrant sur la place du village. Elle avait remisé sa vilaine blouse et ses bottes douteuses, et s’était métamorphosée en agent commercial.

La compagnie cheminait à petits pas, d’alvéole en alvéole, s’arrêtait devant chacune d’elles, observait les chiots qui se mettaient à japper pour alerter de l’arrivée d’étrangers. Ils se comportaient déjà en chien de garde, instinct venu du fond des âges, depuis quand, nul ne le sait, mais entretenu au gré des croisements opérés judicieusement par la maîtresse des lieux.

Alors que les futurs clients se rapprochaient de notre cellule, une petite fille qui devançait ses parents, vêtue d’une robe fleurie, appuya son menton sur la rambarde et me lança un doux regard. Tandis qu’elle inclinait la tête sur le côté, je vis ses jolis yeux clairs qui exprimaient une grande douceur. Ses longs cheveux d’un blond soyeux cascadaient sur ses épaules frêles. Son regard énamouré me fit dresser les poils.

Et si c’était elle ? Son jeune frère se tenait légèrement en retrait. Le gamin m’ignora complètement comme si je fus transparent.

Le couple avançait au même pas lent que celui de Monique dans la coursive du chenil qui empestait l’urine et la crotte. Dans leur tenue élégante, on aurait pu croire qu’ils étaient en quête d’adoption d’un bébé dans un orphelinat.

L’homme, de taille moyenne, déambulait une main plongée dans la poche de son costume gris clair porté sans cravate. Ses cheveux bruns étaient plaqués, comme un agent d’assurances. Son regard profond suivait les gestes de l’éleveuse. De temps à autre, il hochait la tête, comme un journaliste. À son côté, son épouse qui était la réplique parfaite de la petite fille qui m’avait souri, à quelques dizaines d’années près, portait une robe verte ample qui frémissait à chacun de ses pas. Ses longs cheveux remontés avec grâce sur le haut de la tête lui donnaient un faux air de princesse. Étrangement elle ne parlait pas. Ses lèvres rouges à peine entrouvertes semblaient figées comme celles d’une statue. Elle laissait le soin à son époux de gérer l’affaire.

Ce fut le tour des parents de se présenter devant mon enclos. Un frisson parcourut mon pelage à la simple idée d’être sélectionné.

Si j’avais été choisi ce jour-là, j’aurais dû quitter ma pauvre mère, c’est certain. En revanche j’aurais eu la certitude d’être bien traité dans une famille qui fleurait bon l’aisance et, qui plus est, sous la protection de cette charmante fillette qui avait envie de prendre grand soin de moi. Cela se lisait clairement dans ses yeux et sur son visage.

Monique faisait toujours de grands gestes dans l’air comme si elle chassait une nuée de moustiques. Ses larges mouvements m’amusaient, je n’avais pas l’habitude de la voir dans cet état. La commerçante saisit un de mes frères par la peau du cou et le présenta au couple de clients qui buvaient ses paroles.

— Regardez comme il est beau !

Monique s’était retournée vers ses interlocuteurs qui semblaient séduits par la petite boule de poils maladroite dont les yeux humides traduisaient l’épouvante. Leur visage s’éclaira d’un sourire empreint de douceur. À voir leur tête, il n’y avait aucun doute, le numéro un, dans l’ordre de naissance, emportait leur préférence. Mon frère couina comme s’il venait de comprendre que l’heure de la séparation se rapprochait, qu’on allait l’enlever à sa famille.

Pendant qu’on auscultait mon frère sous toutes les coutures, pareillement à un vêtement de seconde main, je me suis réfugié, attristé, contre le ventre de maman.

Pour l’heure, nous n’avions pas encore de nom. Cette initiative était laissée aux futurs maîtres à condition de respecter la règle imposée, pour nous, chiens de race, respecter la première lettre du nom qui déterminait l’année de naissance. En cette année 2009, le nom devait commencer par la lettre « E ». Pour l’heure, la seule façon de nous identifier était donc notre ordre d’arrivée sur la planète « Terre » et notre matricule gravé sur le tatouage dissimulé sous la cuisse.

Victoire grogna en constatant qu’on lui enlevait un de ses enfants. Son bébé avait séduit les visiteurs. Son départ de Normandie n’était plus qu’une question de minutes. Il ne tarderait pas à rejoindre le domicile de sa nouvelle famille, Dieu sait où.

Monique et les futurs maîtres de mon frérot se rendirent au bureau afin de finaliser le contrat de vente. Un effluve de parfum plana un instant au milieu des odeurs d’élevage aussi fortes que celles d’une ménagerie.

Une petite heure plus tard, nous n’étions plus que quatre à nous trémousser au pied de notre pauvre mère qui jappait de chagrin.

Pour se faire pardonner l’enlèvement d’un membre de notre famille, Monique décida de nous ouvrir la porte grillagée donnant accès à un petit parc privatif, nouvel espace de liberté à explorer. Précédés par notre mère, nous fîmes la découverte du monde extérieur. Je fus surpris par l’humidité qui mouillait mes petites pattes lorsque je me mis à gambader dans l’herbe verte dont les brins chatouillaient mon ventre. Une colonne se forma avec mes sœurs et mon frère qui avait perdu son chamailleur préféré. Une course-poursuite s’engagea derrière Victoire qui dirigea la ronde jusqu’à essoufflement complet de la meute. Fatigués par cette joyeuse cavalcade, nous rentrâmes au bercail pour une petite sieste réparatrice.

Quelques jours passèrent encore, puis le jour tant redouté, celui de la définitive séparation maternelle arriva.

La nature est prodigieuse et cruelle à la fois. Nos petites dents acérées nous interdisaient désormais l’accès à la source de lait qui s’était finalement tarie. Notre mère retourna dans le bâtiment regroupant le bataillon des adultes. Désorientés par cette disparition soudaine, une grande tristesse envahit nos cœurs.

Désormais privés de la présence de maman, nous n’étions plus que trois chiots à errer comme des âmes en peine comme peuvent l’être trois orphelins.

La veille, une de mes sœurs nous avait quittés, choisie par des braves gens qui l’emmenèrent bien loin de sa terre natale.

Certaines personnes souhaitaient plutôt s’entourer de l’affection d’une femelle, pour sa douceur et son amour des enfants, quand d’autres ne juraient que par les mâles, toujours en éveil, vifs et prêts à donner l’alerte dès qu’un intrus s’approchait trop près de leur maison.

Quelques jours plus tard, un nouveau coup de tonnerre retentit dans le chenil. Le départ successif de mes frères et sœurs pour des contrées lointaines me plongea dans un grand désarroi, pendant que j’étais relégué au fond de ma cage comme un pestiféré.

De nombreuses personnes avaient défilé devant mon compartiment, mais aucune ne m’avait trouvé le moindre charme. Les autres chiots de l’élevage nés au cours du même printemps quittèrent, eux aussi, la nurserie, les uns après les autres.

Un silence pesant se fit alors dans le bâtiment, me laissant à mon triste sort. Un sentiment insupportable d’abandon s’empara de mon âme. Seule, l’odeur forte d’élevage persistait dans ce lieu déserté par ses habitants.

Replié sur moi-même, je commençais à comprendre les regards gênés de Monique à mon encontre.

Pourtant l’ombre de mon corps, projetée par le rayonnement du soleil sur le sol, ne révélait rien qui ne puisse me distinguer des autres chiots. Une tête, des oreilles, quatre jambes, une queue frétillante, je possédais tous les attributs normaux d’un animal de compagnie. Qu’allais-je devenir ? Quel sera mon avenir ?

Tant de questions sans réponses se bousculaient dans ma petite tête de chien.

3

La nouvelle journée qui débutait était ensoleillée et la colonne de mercure montait dans le thermomètre. Du côté des adultes ça aboyait de concert, comme pour signaler un danger imminent.

Comme tous les matins, Monique et ses assistants procédaient au nettoyage des cages, puis c’était l’heure de la distribution des gamelles tant attendues. Peu à peu le calme revenait dans les box des chiens repus.

Depuis le départ de ma mère, de mes frères et de mes sœurs, je tentais de m’accoutumer à une vie de moine solitaire. Je n’avais d’autre choix que de faire contre mauvaise fortune bon cœur.

La nurserie s’était entièrement vidée de ses occupants partis explorer d’autres horizons. Il ne me restait plus qu’à attendre que quelqu’un veuille bien de moi, condamné pour l’heure à la solitude, isolé de la vie de l’élevage, trop jeune pour rejoindre le bâtiment des adultes. Ma situation singulière semblait exclure tout mariage avec une reine de beauté. La sélection mise en place par Monique s’avérait, me concernant, un rêve intouchable, les bonnes fées de la génétique ne plaidaient pas, semble-t-il, en ma faveur.

Comme un anachorète, à l’écart des bruits du monde des vivants, j’organisais ma triste existence entre siestes prolongées et sorties en plein air dans le petit espace qui m’était réservé.

Qu’avais-je donc pour susciter un tel manque de séduction. Était-ce ma tête qui ne correspondait pas aux standards de la race ? Mon corps était-il disgracieux, mes jambes trop courtes, arquées, étais-je trop gros, trop maigre ? Quoi alors ? Ce soir-là je m’endormis, enroulé sur moi-même en rêvant à des jours meilleurs, puisque je n’avais qu’une seule chose à faire, attendre bien tranquillement qu’on veuille bien de moi, un jour peut-être.

Perdu en conjectures traumatisantes pour le gamin que j’étais, je ne comprenais absolument pas ce qui m’arrivait. Le sort qui m’était réservé découlait-il d’une faute de ma part ? De multiples hypothèses tournaient dans ma tête sans jamais trouver de réponse.

Une mouche zigzagante dans l’air troubla ma réflexion qui s’orienta vers une autre possibilité. La solitude pesante de ces derniers jours provoquait sans doute un excès de pessimisme, une véritable obsession qui allait sans doute être démentie dans les jours à venir. Et si je faisais fausse route ? Et si l’abandon de ma petite personne n’était que provisoire, une simple déconvenue commerciale.

La demande de pinscher s’était-elle sans doute affaiblie ces derniers temps. Cette affirmation trompait peut-être son monde comme les agents artistiques qui annoncent des records de vente afin de susciter le désir d’achat.

Indifférent à toutes ces histoires à dormir debout, le Bon Dieu, miséricordieux, avait entendu ma détresse en ce bas monde. Visible de là-haut, mon angoisse avait sans doute provoqué des éclats de tristesse, brillants comme un phare perçant la nuit profonde. Notre père à tous décida de m’envoyer de la compagnie afin de combattre ce terrible sentiment de déréliction. Des petits oiseaux aimables acceptèrent de répondre favorablement à l’interpellation du Créateur.

À partir de ce jour-là, je reçus régulièrement la visite d’une volée de moineaux qui vinrent briser cet état de disgrâce dans lequel j’étais englué, isolé, à l’écart de l’agitation du monde extérieur. Exilé sur terre, les jours et les nuits me semblaient interminables. Mes petits visiteurs m’apportèrent un peu de distraction.

Plongé dans le silence de ma solitude, le moindre évènement prenait une importance disproportionnée, mais permettait de rompre momentanément la monotonie de mon isolement.

Perchés sur le rebord de la clôture de mon espace extérieur, les petits coquins battaient joyeusement des ailes en lançant de petits cris perçants. Ignorant tout de leurs intentions amicales, mon inclination naturelle me poussait à imaginer une provocation de leur part. Les moineaux ignoraient que leur danse stimulait mon agressivité. Les gentils emplumés ne semblaient pas avoir été avertis de ma disposition naturelle à chasser les intrus. Je bondissais alors dans leur direction, poussant sur mes petites jambes, en aboyant le plus fort possible pour les faire déguerpir.

Les généreux volatiles auraient pu devenir mes amis si je n’étais pas né chien de garde et si j’avais été instruit de l’intention aimable de celui qui me les avait envoyés. Pris à mon propre piège, séminariste ignorant, je me retrouvais une fois encore, seul… Comme un chien.

D’autre fois, ces longs moments de vide sidéral étaient perturbés par le bourdonnement agaçant d’une invitée indésirable, encore une mouche qui voletait au-dessus de ma tête pendant que je sommeillais tranquillement. J’ouvrais doucement une paupière pour surprendre l’importune qui, prudente, prenait immédiatement la tangente, se réfugiant dans la pénombre du chenil, en effectuant de larges spirales dans l’air, comme un avion touché en plein vol.

Mes jappements de désespoir, comme un appel de détresse, me revenaient en écho sous la voûte du chenil débarrassé de tous ses occupants. Comme un vulgaire prisonnier, j’attendais l’heure de la soupe, seul instant de réconfort dans ce monde injuste dont les journées d’été s’étiraient sans fin. Étendu sur le lit de paille qui avait remplacé les chiffons de ma tendre enfance, je m’abstenais de tout projet lointain quand j’ignorais quel sort m’était réservé dans l’avenir le plus proche.

La touffeur de ce mois de juillet allait crescendo. La chaleur excessive alliée à l’humidité ambiante me contraignait à rester à l’ombre la plupart du temps. Cependant, Monique prenait soin de vérifier plusieurs fois par jour la présence d’eau fraîche dans ma gamelle. Je dormais plus qu’à l’habitude, écrasé de fatigue, ressentant l’étrange impression de séjourner dans une étuve. J’étais affalé de tout mon long, cherchant le peu de fraîcheur qui remontait du sol. Mes flancs se soulevaient au rythme de ma respiration lente et profonde comme si je me préparais à une plongée en apnée au fond d’un abysse.

Alors que mon esprit avait vaguement quitté mon corps endolori, un bruit me fit dresser l’oreille. Je reconnus le pas de Monique qui me venait me rendre visite à une heure inhabituelle. Je fis un bond en voyant s’approcher son visage, ses cheveux frisés et ses grosses lunettes d’écaille en équilibre sur le bout de son nez.

La bonne femme me fixait comme si je fus un animal insolite. Elle se pencha alors vers moi comme si elle avait quelque chose à me confier à l’oreille.

Je pris la position « assis », signe d’obéissance, que je commençais à assimiler depuis qu’elle me le faisait répéter chaque jour avant la distribution de ma ration de croquettes. J’avais compris que, plus vite je prenais la bonne position, plus vite la gamelle était posée au sol et plus vite j’étais autorisé à me ruer dessus, l’absorber en trois coups de gueule pour ne pas laisser le temps à un autre chien le temps de me voler ma ration.

— Viens par ici mon petit ! Le ton était doux. La femme enserra mon petit corps dans ses deux mains qu’elle plaça au niveau de sa tête.

Soudainement, un large sourire éclaira son visage. Elle décida enfin de m’expliquer la raison de sa venue exceptionnelle et de sa bonne humeur communicative.

— Tu vas bientôt partir rejoindre une famille vivant dans le sud de la France !

Monique me reposa doucement sur le sol de mon parc.

Après des recherches sur « internet » et une étude attentive des caractéristiques de différentes races, le choix de mes futurs maîtres s’était porté sur la nôtre. La réputation de bon gardien et de compagnie agréable avait conquis l’internaute inculte en matière de chiens.

Vivant à l’extrême opposé de la région Normandie, les clients n’avaient nullement l’intention de venir choisir leur futur compagnon sur place. Dénués de toutes exigences physiques particulières, ils faisaient confiance à Monique qui les rassura sur mon bon état de santé et l’absence d’infirmité patente.

Un léger embonpoint ou une silhouette légèrement disproportionnée, ne peuvent pas être considérés comme autant de tares, n’est-ce pas ? Regardez autour de vous ! Tous les humains sont-ils séduisants ? répondent-ils tous aux critères de beauté en cours à notre époque ?

Finalement j’étais le recours ultime à leur désir impérieux d’acquérir un Pinscher moyen allemand qui se faisait rare en France faute d’un nombre insuffisant d’élevages, on en revenait toujours au même.

Par cet appel inespéré, mes craintes d’une vie d’éternel ermite s’avéraient infondées. Toutefois, il fallait se rendre à l’évidence, pour ces futurs acquéreurs, le choix était restreint. C’était moi ou rien.

Mon malheur allait faire le bonheur de ma future famille. Monique ne leur avait pas caché que j’étais le tout dernier chiot disponible, sans toutefois s’étendre sur les facilités de mes frères et sœurs ainsi que mes autres congénères à trouver preneur dans un temps record.