6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Lapidius-Serie

- Sprache: Deutsch

Provinz Holland, anno 1556. Im vielarmigen Mündungsdelta des Rheins, dort, wo der große Strom und die mächtige Nordsee aufeinandertreffen, liegt die Insel Zwaanwaard. Man nennt sie »die Insel der Todgeweihten«, denn auf ihr leben die Aussätzigen – verstoßen von der Welt, verlassen und vergessen. Der Einzige, der vom Festland zu ihnen hinüberrudert, um sie mit dem Nötigsten zu versorgen, ist Lapidius, der Schellenknecht. Er trifft dabei auf seltsame Menschen, unheimliche Gräber und einen leeren Sarg. Aber er findet auch die Liebe, in Gestalt von Irit, einer jungen, leprakranken Jüdin …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 421

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

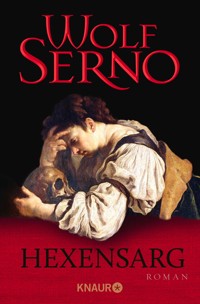

Wolf Serno

Hexensarg

Roman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Provinz Holland, anno 1556. Im vielarmigen Mündungsdelta des Rheins, dort, wo der große Strom und die mächtige Nordsee aufeinandertreffen, liegt die Insel Zwaanwaard. Man nennt sie »die Insel der Todgeweihten«, denn auf ihr leben die Aussätzigen – verstoßen von der Welt, verlassen und vergessen. Der Einzige, der vom Festland zu ihnen hinüberrudert, um sie mit dem Nötigsten zu versorgen, ist Lapidius, der Schellenknecht. Er trifft dabei auf seltsame Menschen, unheimliche Gräber und einen leeren Sarg. Aber er findet auch die Liebe, in Gestalt von Irit, einer jungen, leprakranken Jüdin …

Hexensarg ist die Fortsetzung von Hexenkammer und ein weiteres Werk aus der Feder von Wolf Serno, dem Meister des historischen Romans.

Inhaltsübersicht

Motto

Widmung

Die wichtigsten Personen in der Reihenfolge Ihres Auftritts

Prolog

Der Tag davor

Erster Tag

Zweiter Tag

Dritter Tag

Vierter Tag

Fünfter Tag

Sechster Tag

Siebter Tag

Achter Tag

Neunter Tag

Zehnter Tag

Elfter Tag

Zwölfter Tag

Dreizehnter Tag

Vierzehnter Tag

Fünfzehnter Tag

Sechzehnter Tag

Siebzehnter Tag

Achtzehnter Tag

Neunzehnter Tag

Zwanzigster Tag

Einundzwanzigster Tag

Zweiundzwanzigster Tag

Epilog

Ein Nachwort für den interessierten Leser

Dank

Karte Zwaanward

Karte Zwaanshoven

Und [er] trat hinzu und rührete den Sarg an,

und die Träger stunden. Und er sprach:

Jüngling, ich sage dir, stehe auf.

Und der Todte richtete sich auf und fing an zu reden …

Evangelium Lucae 7, 14 f.

Und siehe, ein Aussätziger kam

und betete ihn an und sprach: Herr, so du willst,

kannst du mich wohl reinigen.

Und Jesus streckte seine Hand aus, rührete ihn an

und sprach: Ich wills thun; sei gereiniget.

Und alsbald ward er von seinem Aussatz rein.

Evangelium Matthaei 8, 2 u. 3

Für mein Rudel:

Micky, Eddi und Olli

Und für Fiedler, Buschmann und Sumo,

die schon auf der anderen Seite

der Straße gehen.

Die wichtigsten Personen in der Reihenfolge Ihres Auftritts

Yanardan – ein alter indischer Arzt aus der obersten Kaste der Brahmanen.

Irit – eine junge, kluge Jüdin, die der Aussatz geschlagen hat. Yanardans Schutzbefohlene.

Cornelis Beenakker – Bürgermeister von Zwaanshoven, einer Stadt in der Provinz Holland.

Mickels – Ratssekretär und bei jedermann unbeliebt.

Rinus Houtman, Bas van Vliet, Adrian Schoot – Mitglieder des Ehrenwerten Rates von Zwaanshoven.

Lapidius – ein ehemaliger Alchemist, der als Schellenknecht die Aussätzigen auf der Insel Zwaanwaard versorgt. Und sich dabei in Irit verliebt.

Frans – ein ehemaliger Schiffssoldat, Wirt des Tien Flesje und Lapidius’ Freund aus alten Zeiten.

Doktor Smit – der Stadtmedicus von Zwaanshoven. Ein Anhänger der Zergliederungskunst und des Schachspiels.

Pater Angelo – der Priester auf Zwaanwaard. In früheren Zeiten ein gefürchteter Inquisitor und Folterer.

Jörk – ein ehemaliger Landsknecht, der auf Zwaanwaard lebt und stets vor guter Laune sprüht.

Logan – ein schottischer Seemann, der seine Liebste verloren hat und seinen Schmerz im Dudelsackspiel vergessen will.

Théo Fruchard – ein Jünger Calvins, dessen Lehre er eifernd vertritt.

Niklot – ein mürrischer flämischer Fuhrmann.

Cordt Laurenssen, Simon Utenhove – zwei Kaufleute, von denen niemand genau weiß, ob sie verrückt sind oder nur so tun.

Floor – eine junge Aussätzige, die ihren Lebensunterhalt einst mit dem Verkauf von Glücksbringern bestritt.

Pfarrer de Kok – Seelsorger von St. Vitus in Zwaanshoven. Zuständig für die Speise der Aussätzigen auf Zwaanwaard.

Henk Crassman – der Scharfrichter von Zwaanshoven, mit überraschend menschlichen Zügen.

Willem – ein Badergehilfe von großer Sturheit. Doktor Smits Assistent.

Friggen – eine Hure aus Tillas Hoerenhuis in Zwaanshoven, die an Aussatz erkrankt.

Prolog

Stunde um Stunde hatte der alte Mann mit gekreuzten Beinen auf dem Boden gesessen, tief in sich gekehrt, in seiner Mitte ruhend. Wie Wasser, so schien es, war die Zeit an ihm vorbeigeströmt. Doch nun, da das erste Tageslicht durch die schmalen Fenster des Hauses fiel, öffnete er die Augen. Sein Blick klärte sich, sein Geist kehrte langsam in die Gegenwart zurück. »Guten Morgen, Irit«, sagte er und wandte den Kopf zur Tür.

Die Tür öffnete sich. Ein Mädchen trat ein. Es war von sanfter Schönheit, vielleicht elf oder zwölf Jahre alt. »Schalom, Yanardan«, antwortete es. »Woher wusstest du, dass ich zu dir wollte? Hattest du wieder Gesichte?«

Ein flüchtiges Lächeln umspielte die Lippen des Alten. »Ich habe deine Nähe gespürt. Tritt näher, meine Kleine, sag mir, was bewegt dich?«

»Ich …« Das Mädchen zögerte und schlug die seidigen Wimpern nieder.

»Sag mir, was du sagen willst.«

»Früher oder später wirst du es ja doch erfahren.«

»Da hast du wohl recht.«

»Ich … ich komme gerade aus der Muiderstraat, ich war in der Mikwe.«

Yanardan zog die schlohweißen Brauen hoch. »Dann hast du also das reinigende Judenbad genommen?«

»Das habe ich.«

»So früh am Morgen?«

»Es musste sein. Es war wichtig, sehr wichtig. Aber das verstehst du als Mann nicht.«

Yanardan lächelte abermals. »Natürlich. Ich bin ja nur ein alter indischer Arzt.«

»Du bist nicht alt. Das weißt du genau. Du siehst aus wie immer.« Irit betrachtete das vertraute Antlitz. Es hatte jenen leichten Braunton, wie er für die vornehme Kaste der Brahmanen bezeichnend ist, und war durchzogen von einem Netz aus unzähligen feinen Fältchen – Fältchen, die von Alterung zeugten, ohne das wahre Alter zu verraten. Yanardan hätte ebenso gut fünfzig, sechzig oder siebzig Jahre zählen können. Irit hatte ihn nie nach seinem Alter gefragt, es war für sie unwichtig. Er war immer für sie da gewesen, solange sie denken konnte. Er hatte für sie gesorgt wie ein Vater und sie behandelt wie ein Bruder. Er war immer an ihrer Seite gewesen, damals genauso wie heute, wo sie im Joodse Buurt, dem Judenviertel der reichen Handelsstadt Amsterdam, ein bescheidenes Dasein fristeten.

»Ich möchte nicht weiter über meinen Aufenthalt in der Mikwe sprechen«, sagte Irit. »Ich möchte dir etwas zeigen, das ich beim Reinigungsritual bemerkt habe.« Sie streckte ihre rechte Hand aus. Auf der Rückseite zeichnete sich ein bohnengroßer heller Fleck ab.

»Ich fürchte, ich bin doch alt.« Yanardan seufzte mit gespielter Verzweiflung. »Die Augen wollen nicht mehr so bei dem Dämmerlicht.« Er zog Irits Rechte näher heran. Dann sagte er eine Weile nichts. Er senkte die Lider, wie Irit es kannte, und schien mit den Gedanken in einer anderen Welt zu sein. Irit wusste, dass sie ihn in dieser Situation nicht stören durfte. Deshalb schwieg sie und verhielt sich ruhig, auch wenn es ihr schwerfiel. Endlich öffnete Yanardan die Augen wieder.

Sie sah es sofort. Der Ausdruck in seinen Augen hatte sich verändert. Wehmut lag darin, Schmerz, sogar ein Anflug von Verzweiflung. »Was hat der Fleck zu bedeuten?«, fragte sie ängstlich.

Yanardan schwieg. Die Bilder der Vergangenheit waren vor ihm aufgetaucht und hatten ihn an die Zeit erinnert, als Irits Eltern noch lebten. Ihr Vater, Solomon da Silva, war ein portugiesischer Gewürzhändler gewesen, aus strenggläubigem jüdischem Geschlecht, ebenso wie die Mutter, deren Familie aus Frankreich stammte. Beide hatten in der indischen Enklave Goa gelebt, wo sie Yanardan bei einem Empfang des Gouverneurs Nuno da Cunha zum ersten Mal begegnet waren. Im Monat Siwan des Jahres 5292 war das gewesen, wie die Juden gesagt hätten, oder, nach Christenzählung, im Mai des Jahres 1531.

Trotz aller weltlichen und religiösen Unterschiede hatten Irits Eltern rasch mit ihm Freundschaft geschlossen, und Yanardan war kurz darauf ihr Leibarzt geworden.

Doch dann war die Krankheit über Irits Eltern gekommen. Schleichend zunächst, dann immer stärker werdend, eine Geißel, die Yanardan trotz all seiner Kenntnisse um die jahrtausendealte indische Heilkunst nicht besiegen konnte. Er hatte sich geschämt für seine Unfähigkeit, hundert Mal, tausend Mal, und den Kampf immer wieder aufgenommen – bis der Tod seinen armseligen Bemühungen ein Ende setzte. Als Buße für seine Unfähigkeit hatte er den sterbenden Eltern geschworen, sich fortan um Irit zu kümmern, hatte ihnen in die Hand versprochen, das Kind um jeden Preis vor der Krankheit zu bewahren. Und bis heute war ihm das gelungen.

Doch nun hatte er neuerlich versagt.

Yanardan schwieg noch immer. Er bemühte sich, Zuversicht auszustrahlen, denn er hatte nicht nur in die Vergangenheit geblickt, sondern auch in die Zukunft. Dort hatte er gesehen, dass vieles, aber nicht alles verloren war. Vorausgesetzt, er handelte schnell.

Er küsste Irits Hand und gab sie zurück. »Wir müssen fort von hier«, sagte er fest.

»Fort? Wie meinst du das?«

»Fort aus diesem Haus, aus dieser Straße, aus dieser Stadt.«

»Aber warum denn?«

»Fort, fort, fort …«

»Yanardan, warum?«

Der Alte zitterte. Und wie aus weiter Ferne erklang seine Stimme: »Der Aussatz, kleine Irit, der verfluchte Aussatz! Er hat dich eingeholt.«

Der Tag davor

Samstag, 10. Oktober

Der Legende nach war es ein weißes Schwanenpaar, das der Stadt ihren Namen gegeben hatte, stolze Vögel, die aus dem Delta der Rheinmündung herbeigeflogen waren, um im dichtbewachsenen Ufersaum der Merwe zu brüten und ihre Jungen aufzuziehen. Über viele Jahre hinweg kamen sie immer wieder, denn im Schilf fanden sie Wasserpflanzen, Insekten, Mollusken und andere Nahrung in überreichem Maße vor. So wuchs die Zahl der Schwäne in der Umgebung stetig an, und als irgendwann die ersten Fischer am Fluss ihre Anleger bauten, Handwerker hinzukamen, Kaufleute sich niederließen und auf diese Weise eine Stadt entstand, nannte man sie Zwaanshoven.

Wie lange das zurücklag, vermochte im Jahre 1556 niemand mehr genau zu sagen, doch war es für jedermann ersichtlich, dass statt der stolzen Schwäne nur noch kreischende Möwen über die Kais am Hafen flogen. Das Einzige, was an die stattlichen Wasservögel von damals erinnerte, war die Fahne von Zwaanshoven, deren blauen Grund sie zierten. Die Fahne mit dem Schwanenwappen wurde stets dann vor dem Rathaus gehisst, wenn Bürgermeister Cornelis Beenakker darin seines Amtes waltete.

So war es auch an diesem frischen, herbstlichen Oktobertag. Beenakker saß mit dreien seiner Ehrenwerten Ratsherren an einem wuchtigen Eichentisch, um die kleinen und großen Geschicke der Stadt zu lenken. Ergänzt wurde die Runde von Mickels, dem Ratssekretär und Sitzungsprotokollanten, einem dürren Mann, der mit wichtiger Miene hinter seinem Tintenfass kauerte.

Normalerweise war Beenakker gern Bürgermeister, denn das Amt war mit Ansehen und Einfluss verbunden, aber heute kam ihn die Pflicht eher sauer an, denn ein alter Mann war unverhofft gestorben. Nichts Außergewöhnliches für eine Stadt mit mehr als dreitausend Einwohnern, sollte man meinen, da es bei so vielen Menschen täglich einige gab, die dahinschieden. Doch bei dem alten Janszoon lagen die Dinge anders. Er war der Mann gewesen, der einen ganz besonderen Dienst verrichtet hatte: Er war regelmäßig zur Flussinsel Zwaanwaard hinübergerudert und hatte dort den Aussätzigen ihr Essen gebracht.

Und nun war Janszoon tot und guter Rat teuer, denn wegen der tödlichen Ansteckungsgefahr würde sich niemand bereit erklären, die Aufgabe des Alten zu übernehmen. Das war so sicher, wie nach jeder Ebbe die Flut kam.

»Warum hat Gott so einen schönen Tag gemacht, wenn er ihn mir durch schlechte Nachrichten vergällen will?«, polterte Beenakker, ein beleibter, rotgesichtiger Mann, und schielte nach dem Krug mit altem Genever, der in der Mitte des Tisches stand. Es war guter Brauch, sich nach erfolgreicher Sitzung einen anständigen Schluck zu genehmigen, doch ob es heute dazu kommen würde, war angesichts des aufgetretenen Problems mehr als fraglich. »Diese verdammte Insel mit ihren verdammten Bewohnern ist noch ein Nagel zu meinem Sarg!«

Er hielt inne und blaffte zu Mickels hinüber: »Das braucht Ihr nicht mitzuschreiben! Wann werdet Ihr endlich lernen, was in ein Protokoll gehört und was nicht? Steckt die Feder erst einmal weg.«

»Jawohl, Mijnheer Bürgermeister.« Mickels duckte sich, als hätte Beenakker ihm Schläge angedroht.

»Der Herrgott mag wissen, warum Zwaanwaard ausgerechnet zu unserem Stadtgebiet gehört. Warum nehmen wir nicht einfach sämtliche Siechen und verfrachten sie nach Breda ins dortige Leprosorium? Wie man hört, wurde das Gebäude vor ein paar Jahren wieder instand gesetzt, gewiss hätten die Kranken dort das Paradies auf Erden.«

Rinus Houtman, der rechts neben Beenakker saß, kratzte sich an der mächtigen Nase. »Das wäre sicher die beste Lösung, aber ich gebe zu bedenken, dass der Stadtmedicus mir erzählte, Breda sei bereits voll belegt.«

»Jaja«, Beenakker grunzte gereizt. »So etwas habe ich mir schon gedacht. Dabei wäre es für die Aussätzigen mehr als wichtig, in einer klosterähnlichen Ordnung zu leben. Sie hätten ihre eigene Zelle, würden die vorgeschriebene Tracht aus Hut, Mantel und Beinkleid tragen, überdies regelmäßig den Herrgott loben und mit der Klapper auf sich aufmerksam machen, wenn sie an den vorgeschriebenen Ausfallstraßen um Almosen bettelten. Außerdem könnte man sie besser kontrollieren, damit sie in ihrer geschlechtlichen Besessenheit nicht dauernd den unehelichen Beischlaf ausüben. Aber auf Zwaanwaard kann von alledem keine Rede sein. Dort scheint jeder zu machen, was er will. Das reinste Tohuwabohu. Ich sage Euch, Zwaanwaard ist eine Schande für die gesamte Stadt.«

Die Herren in der Runde nickten mit düsterer Miene. Dann ergriff Bas van Vliet das Wort. Er war der Älteste der Ratsherren und für die Stadtschatulle zuständig. »Ob im Domus leprosorum von Breda noch Platz ist oder nicht, spielt ohnehin keine Rolle«, sagte er mit erhobenem Zeigefinger. »Wir müssten für jeden Aussätzigen eine Aufnahmegebühr entrichten, und das kann sich die Stadt nicht leisten. Im Übrigen: Von den Kranken selbst ist auch nichts zu erwarten. Die scheinen alle arm zu sein wie die Kirchenmäuse. Ich kann mich nicht entsinnen, dass unsere Kasse jemals in einem ihrer Testamente bedacht worden wäre, von einer Schenkung gar nicht zu reden. Wenn wir wenigstens Teile von Zwaanwaard an ein paar Bauern verpachten könnten, aber dort wächst ja nichts! Sumpf, Sand, Schilf und ein paar windschiefe Bäume, aus nichts anderem besteht dieses armselige Eiland.«

Adriaan Schoot, der Jüngste der Stadtväter, widersprach. »Aber, aber, Mijnheer! Die Insel hat ihre eigene Schönheit, sie ist nicht besser und nicht schlechter als jeder andere Waard in der Provinz Holland, ob Ihr nun den Nierwaard nehmt, den Strijenwaard, den Swindrechtwaard …«

»Schon gut, Schoot.« Van Vliet winkte ab. »Ihr liebt das Karge, ich die Berge. Belassen wir es dabei.«

»Ganz recht«, stimmte Beenakker zu, »belassen wir es dabei. Wir haben Besseres zu tun, als uns über die Beschaffenheit von Zwaanwaard zu streiten.«

Schoot, der van Vliet nicht sonderlich mochte, sagte: »Immerhin führt der Stadtmedicus bei jedem Kranken die Aussatzschau durch, bevor er ihn auf die Insel schickt. Diese Untersuchung ist bekanntlich gebührenpflichtig. Schon allein deshalb kommt durch die Aussätzigen etwas Münze in unsere Kasse.«

»Ach, wirklich?«, entgegnete van Vliet mit kaum verhohlenem Spott. »Könnt Ihr mir mal sagen, wann das zuletzt der Fall war?«

»Woher soll ich das wissen?« Schoot ärgerte sich und blickte zu Houtman, der nach wie vor seine Nase knetete. »Sagt doch auch mal was.«

Houtman ließ von seiner Nase ab. »Was soll ich?«

»Ihr sollt auch mal was sagen. Vorausgesetzt, die Bearbeitung Eures Riechzinkens duldet einen Aufschub.«

Houtman blickte beleidigt. »Wenn Ihr mir so kommt, sage ich gar nichts.«

»Na, na, es war ja nicht so gemeint.«

»Leiden«, sagte Houtman halbwegs versöhnt. »Womöglich Leiden. Das dortige Leprosorium ist eine Stiftung – eine sehr reiche Stiftung.«

»Was Ihr nicht sagt!« Beenakker wurde hellhörig. »Und weiter?«

Houtman zuckte bedauernd mit den Schultern. »Mehr weiß ich auch nicht.«

Beenakker grunzte gereizt.

»Dordrecht«, überlegte van Vliet laut. »In meinem Haus arbeitet eine Küchenhilfe, die ist um drei Ecken mit einem der beiden Siechenmeister im Dordrechter Leprosorium verwandt. Vielleicht könnte ich da …«

»Zwecklos«, unterbrach Schoot ihn. »Der eine Siechenmeister ist gestorben. Schon im März. Angeblich Schlagfluss. Verkerk war sein Name. Die in Dordrecht haben genug eigene Sorgen, das kann ich Euch versichern. Da brauchen wir gar nicht erst anzufragen.«

»Und Kampen?« Van Vliet gab noch nicht auf.

»Kampen ist im letzten Jahr halb abgesoffen«, sagte Schoot. »Der Herbststurm Ende November, falls Ihr Euch erinnert.« Es schien ihm Freude zu machen, die Bemühungen seines Ratskollegen zu durchkreuzen. »Und Zwolle braucht Ihr gar nicht erst zu erwähnen. Das Wohnhaus neben der Kapelle zum Heiligen Georg wurde zwar vergrößert, wäre aber immer noch zu klein.«

Beenakker seufzte schwer. Sein Blick galt dem Krug mit dem alten Genever. »Wir gleiten ab, meine Herren. Janszoon ist tot, und wir brauchen Ersatz für ihn. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Woran ist er eigentlich gestorben? Etwa auch an Aussatz?«

Schoot schüttelte den Kopf. »Das hätte der Stadtmedicus wohl bemerkt. Er sagt, es habe am Erlöschen des Spiritus vitalis gelegen. Janszoon war schon einundsechzig, und er ist in letzter Zeit ein paar Mal umgefallen.«

»Ein paar Mal umgefallen sind wir alle schon.« Houtman lachte meckernd. »Auf dem Nachhauseweg vom Tien Flesje, oder?«

»Das gehört nicht hierher«, wies Beenakker ihn zurecht. Je länger das Gespräch dauerte, desto mehr sank seine Laune. »Und was soll nun werden? Soll ich es etwa sein, der von nun an zur ›Insel der Todgeweihten‹, wie die Bewohner ihr Eiland zu nennen belieben, hinüberrudert und ihnen ihr Essen und weiß der Himmel, was sonst noch alles, zu Füßen legt?«

»Nein, nein, natürlich nicht«, beeilte van Vliet sich zu versichern. Er war der Stellvertreter Beenakkers und machte sich trotz seines fortgeschrittenen Alters Hoffnungen, ihn bei der nächsten Wahl abzulösen. »Vielleicht gibt es ja doch einen, der, äh, in Janszoons Fußstapfen treten könnte.«

»Und wer soll das sein?« Beenakker beugte sich vor.

»Ich fürchte, der Vorschlag wird Euch nicht gefallen. Vergesst meine Worte.«

»Nun macht aber mal einen Punkt! Wer die Lippen spitzt, muss auch pfeifen. Wer also ist es? Heraus mit der Sprache!«

»Er ist der Einzige, den man dazu bringen könnte, es zu tun. Ihr werdet mich für verrückt erklären.«

»Und wenn schon. Den Namen, bitte!«

»Nun gut, Ihr habt es nicht anders gewollt. Der Name ist Stein.«

»Stein?« Beenakker blickte verständnislos. »Was für ein Stein?«

»Ludolf Stein. Er ist Deutscher, hat seinen Namen aber latinisiert in Lapidius.«

»Ach, dieser …?«

»Genau der. Lapidius kam vor neun oder zehn Jahren nach Zwaanshoven, erwarb das Bürgerrecht und ließ sich hier nieder. Er kaufte ein Haus am Oudendijk, das er mit tausend alchemistischen Glasgefäßen vollstopfte, um sich auf die Suche nach der Ursubstanz der Welt zu machen. Er sei, wie er sagte, ›der Wissenschaft ergeben‹.« Van Vliet lächelte schief. »Aber die einzige Sache, der er sich ergab, war der Trunk.«

»Das ist wohl reichlich untertrieben. Ein Sklave des Alkohols ist der! Ein Leibeigener des Destillats! Und gottlos ist er obendrein. Die Stadt hätte ihn schon längst davonjagen sollen.« Aus jedem Wort Beenakkers sprach heiliger Zorn.

»Er war einmal ein unbescholtener Mann.«

»Und ist heute nur noch eine Schnapsleiche. Bei aller Wertschätzung für Euch, van Vliet, aber Euer Vorschlag ist tatsächlich verrückt.«

»Tut mir leid.« Van Vliet blickte säuerlich. »Lapidius ist der Einzige, der mir einfällt.«

Eine Pause entstand. Jeder der Herren schützte scharfes Nachdenken vor, doch in Wahrheit sehnten sie das Ende der Sitzung herbei. Schließlich hatte Houtman eine Idee, auf die sich alle einigen konnten. »Wir sollten in dieser Angelegenheit auf Gott vertrauen«, sagte er und blickte zum Geneverkrug. »Gott in seiner allumfassenden Güte wird uns die richtige Lösung wissen lassen.«

Beenakkers Miene hellte sich auf. »Und weil das so ist, wollen wir auf ihn trinken. Alles Weitere wird sich finden.« Er wies Mickels an, die Becher mit Genever zu füllen, und erhob sein Trinkgefäß. »Auf Gott den Allmächtigen, dessen Name gepriesen sei, amen!«

»Amen«, wiederholten die Herren.

»Na, dann: Proost en gezondheid!«

Niemand, der sich die Mühe gemacht hätte, den lallenden, in einer Ecke liegenden Betrunkenen genauer zu betrachten, wäre auf den Gedanken gekommen, einen Mann vor sich zu haben, der ehemals hochgeschätzt war. Denn nichts an ihm deutete mehr darauf hin. Seine Blöße bedeckte eine vielfach geflickte Hose, und sein hagerer, vom Alkohol ausgezehrter Oberkörper steckte in einer vor Schmutz starrenden Joppe, aus deren Ärmel seine Hände lächerlich weit hervorragten.

Tag für Tag erschien dieser Mann im Tien Flesje, ließ sich an immer demselben Tisch nieder und begann ohne weitere Worte zu trinken. Er trank seinen Becher leer und bestellte erneut, trank ihn leer und bestellte abermals, Mal um Mal, mit der Mechanik eines Schöpfrades, nur dass das, was er trank, kein Wasser war, sondern scharf gebrannter Wacholderschnaps. Er trank mit einer Hartnäckigkeit, als gelte es, sich selbst zu zerstören, und er hörte erst auf, wenn er den Halt verlor und auf dem mit Sägemehl bestreuten Boden aufschlug.

Wer den Mann in seinem Dreck liegen sah, hätte keinen Pfifferling dafür gegeben, dass es ihm jemals gelingen könnte, sich aus der todbringenden Umklammerung aus Alkohol und Abhängigkeit zu befreien. Doch das Leben geht manchmal seltsame Wege, und so war es auch an diesem Tag.

Wie üblich hatten die anderen Zecher damit begonnen, sich über den Mann und seine Hilflosigkeit lustig zu machen, wobei sich einer von ihnen besonders hervortat: Er goss dem Hilflosen den Inhalt seines Bechers ins Gesicht. Der arme Kerl wehrte sich mit matten Bewegungen, was den Spaßvogel nur noch mehr anspornte, weiterzumachen und mit höhnischer Stimme zu rufen: »Tut mir leid, Lappi! Sollte ich dich gestört haben? Ich dachte, du hättest noch Durst. Proost!«

»Proost, Lappi!«, grölten auch die anderen Zecher und schlugen sich dabei vor Lachen auf die Schenkel.

Um die Mundwinkel des armen Kerls zuckte es. Er blickte aus rotgeränderten Augen auf, und etwas wie Trotz trat in sein Gesicht. »Ich … heiße Lapidius«, krächzte er.

»Natürlich, Lappi, natürlich.« Der Spaßvogel grinste. »Das hast du schon öfter gesagt. Aber wer kann sich so einen verrückten Namen merken? Keiner, Lappi, glaub mir’s, keiner.«

»Lass den Mann in Ruhe.« Frans, der dickbäuchige Wirt, näherte sich mit einer Terrine Suppe.

»Sag bloß, du nimmst Lappi auch noch in Schutz?« Der Spaßvogel spielte den Beleidigten.

»Tu ich nicht. Ich sagte bloß, lass den Mann in Ruhe. Der hat seine eigenen Sorgen. Willst du noch einen Schnaps?«

»Nein, will ich nicht. Lappi hat mir alles weggesoffen.«

Wieder lachten die Männer roh.

Frans, der Wirt, setzte die Terrine Kohlsuppe auf dem Nachbartisch ab. »Treib’s nicht zu arg, Thees, oder ich schmeiß dich raus.«

»Du scheinst wirklich einen Narren an Lappi gefressen zu haben. War er es vielleicht, dem deine Spelunke ihren Namen verdankt?«

Das Wirtshaus, so lautete ein altes Gerücht, gab es seit dem Schreckensjahr 1421, als die Heilige-Elisabeth-Flut riesige Flächen der Provinz Holland mit ihren Wassern überschwemmt hatte. In jenem Jahr war ein junger Matrose aus Papendrecht nach Zwaanshoven gekommen, hatte die Überreste einer Schankwirtschaft vorgefunden und sie mit viel Mühe neu aufgebaut – nur um sie kurz danach um ein Haar wieder zu verlieren, denn der alte Wirt kehrte zurück und erhob Ansprüche auf seinen Besitz. In dem sich daraus entwickelnden Zwist hatte es lange keine Einigung gegeben, bis man sich endlich auf einen Wettkampf verständigen konnte. Wer von den beiden Kontrahenten in der Lage wäre, als Erster zehn Fläschchen Schnaps hintereinander auszutrinken – die Zahl Zehn entsprach dem Alter, in dem die heilige Elisabeth ihre Gottesvisionen hatte –, sollte die Schankwirtschaft behalten dürfen. Tatsächlich gelang es dem jungen Matrosen, die ungeheure Menge schneller als sein Widersacher hinunterzustürzen, und als bleibende Erinnerung an seinen Sieg nannte er sein Wirtshaus fortan De Tien Flesje.

In späteren Jahren hatte die Schenke häufig ihren Besitzer gewechselt, doch es stand außerhalb jeden Zweifels, dass der Säufer Lapidius nicht ihr Namensgeber gewesen sein konnte. Umso überflüssiger fand der Wirt die Frage des Spaßvogels. »Lass die Scherze, Thees. Und lass dein blödes Grinsen. Wie wäre es, wenn du zur Abwechslung mal deine Zeche bezahlen würdest? Siehst du, schon grinst du nicht mehr.«

Thees blickte betreten drein. Aber nur für einen Augenblick, dann hatte er sich wieder gefangen. »Du kriegst schon dein Geld, Frans. Hast du’s bisher nicht immer bekommen? Und wo wir gerade davon reden: Was ist eigentlich mit Lappi? Zahlt der seine Zeche immer?«

»Das geht dich nichts an.«

»Ich seh den manchmal im Loodskwartier am Hafen betteln. Was da zusammenkommt, reicht höchstens für einen Fingerhut Fusel, aber lange nicht für die Mengen, die er täglich bei dir säuft.«

»Ich sagte schon, das geht dich nichts an!« Frans wurde, ganz gegen seine sonstige Art, ziemlich ungemütlich. Er stemmte die Fäuste in die Hüften und funkelte den Spaßvogel an. »Was ist? Zahlst du nun deine Zeche, oder soll ich dich rausschmeißen?«

Bevor Thees antworten konnte, schob sich ein kräftiger Mann zwischen die Streithähne. Es war einer der Stadtbüttel. »Der da am Boden, ist das dieser Lappisus?«, fragte er.

»Genau der«, antwortete Thees. Er schien für die Ablenkung dankbar.

»Was ist mit ihm?«, fragte Frans.

»Der soll zum Stadtmedicus. Auf Befehl des Rats.« Der Büttel kratzte sich hinterm Ohr. »Aber wie’s scheint, kann er nicht mehr selber gehen. Na ja, mir bleibt auch nichts erspart.« Er bückte sich, hob den Bezechten auf und warf ihn sich wie einen Sack über die Schulter.

Dann steuerte er den Ausgang an, begleitet von über einem Dutzend Augenpaaren.

Doktor Smit, der Stadtmedicus, stand in seinem Behandlungsraum und blickte missbilligend auf die Gestalt, die vor ihm auf dem Operationstisch lag. Der Tisch maß ungefähr sieben Fuß in der Länge und zweieinhalb Fuß in der Breite. An seinen Seiten befanden sich mehrere kräftige Gurte, mit denen der Patient bei Eingriffen festgeschnallt werden konnte. »Es fehlte nicht viel, und ich hätte dich fixieren müssen«, sagte Smit, nicht ohne Vorwurf. »Du hast über drei Stunden geschlafen und zeitweise um dich geschlagen, als gelte es, den Teufel persönlich in die Flucht zu schlagen.«

Da der Angesprochene nicht antwortete, redete Smit weiter: »Dabei sitzt der Teufel direkt in dir. Ich meine den Teufel Alkohol. Bist du nüchtern genug, um von mir untersucht zu werden? Ich meine, kannst du wieder allein stehen?«

Die Lippen des Patienten bewegten sich tonlos.

»Was sagst du?« Smit beugte sich vor.

»Unter … sucht?«

»Richtig, ich habe den Auftrag, eine Aussatzschau an dir vorzunehmen. Eine lästige Angelegenheit für uns beide. Für dich, weil ich deinen Körper nackt begutachten muss – für mich, weil ich denke, dass die Untersuchung entbehrlich ist. Du leidest aller Wahrscheinlichkeit nach nicht an Aussatz. Aber der Ehrenwerte Rat will eine Kontrolle, und ich werde mich dem nicht widersetzen. Ich werde von der Stadt bezahlt. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Doch das braucht dich nicht weiter zu interessieren. Also: Kannst du aufstehen und dich dort auf den Stuhl setzen?«

»Wasser … bitte.«

Smit, der im Grunde von freundlicher Natur war, reichte dem Mann einen Zinnbecher. »Trink das, es wird dir guttun. Der Alkohol hat deinen Körper dehydriert.« Nachdem der Mann getrunken hatte, wiederholte er seine Frage.

»Ich will nicht aufstehen.« Die Stimme des Mannes erinnerte an das Krächzen eines Uhus. »Will gar nichts mehr. Lasst mich in Ruhe.«

Eine ähnliche Antwort hatte Smit fast erwartet, denn er kannte sich mit Alkoholsüchtigen aus und wusste um deren Verstocktheit. Deshalb sagte er eine Weile nichts, hantierte in seinem Instrumentenschrank, reinigte ein klarsichtiges Kolbenglas, matula genannt, ordnete einige Papiere auf seinem Schreibtisch, summte eine Melodie – und war sich die ganze Zeit darüber im Klaren, dass er beobachtet wurde.

»Ich … brauche einen Schnaps.«

Smit wandte sich dem Mann zu. »Das dachte ich mir. Kaum geht es dir besser, verlangt es dich wieder nach etwas Scharfem. Aber das bekommst du nicht.«

Der Mann schwieg und atmete rasselnd. Dann räusperte er sich. »Soll das ein Junktim sein?«

»Ganz recht.« Smit nickte entschlossen. »Das eine bedingt das andere. Wenn du aufstehst, bekommst du einen Schnaps, sonst nicht.« Dann hielt Smit inne. Der Ausdruck »Junktim« aus dem Mund eines so abgerissenen Säufers war ungewöhnlich. Doch sein Gedankengang wurde unterbrochen, denn in diesem Augenblick erhob sich der Mann. Es kostete ihn sichtlich Mühe, aber er schaffte es. Auf unsicheren Beinen stakste er zu dem Stuhl hinüber und ließ sich ächzend darauf nieder.

Smit nahm einen kleinen, bronzenen Mörser, in dem er gewöhnlich Alaunsalz zur Blutstillung zerstieß, und goss ihn mit einer wasserklaren Flüssigkeit voll. »Hier, nimm.«

Der Mann griff hastig nach dem Gefäß und stürzte den Inhalt hinunter. Dann verzog er das Gesicht.

Smit konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Das ist Kirschwasser aus dem Schwarzwald. Mein Lieblingsgetränk. Etwas anderes habe ich nicht. Doch jetzt zur Sache.« Er nahm hinter seinem Schreibtisch Platz und griff zur Feder, tauchte sie in das Tintenfass, streifte sie sorgfältig ab und stellte seine erste Frage. »Dein Name ist Stein, wie mir Mickels, der Ratssekretär, mitteilte. Wie schreibt sich Stein, mit e-i, mit a-i oder auf holländische Art mit i-j? Weißt du das?«

»Ich nenne mich nicht Stein. Ich bin Lapidius.«

»Lapidius?« Smit schürzte die Lippen.

Der Befragte straffte sich. »Ganz recht. Lapidius leitet sich ab von lapis, lateinisch Stein.«

Smit war erstaunt, um nicht zu sagen verblüfft. Handelte es sich bei dem Mann um jemanden von Stand? Um jemanden, der wie er die Sprache der Wissenschaft beherrschte? Nein, das konnte nicht sein. Immerhin, als er weitersprach, wählte er unwillkürlich die respektvolle Ihr-Form für die Anrede. »Habt Ihr einen Passbrief, der den Namen bestätigen kann?«

»Nein.«

Das hatte Smit schon fast erwartet. »Und wie ist der Vorname?«

»Ludolf. Ludolf Lapidius. Habt Ihr noch etwas von diesem … Kirschwasser?«

»Tut mir leid.« Smit schrieb beide Namen sorgfältig auf und wünschte sich dabei, ein Ratsmitglied zu sein. Dann hätte Mickels ihm die Arbeit abnehmen müssen. Andererseits hatte Mickels trotz seines Amtes eine ziemliche Klaue, und Smit legte Wert auf ein untadeliges Schriftbild. Er blickte auf. »Verheiratet? Kinder?«

»Nein.« Die Antwort kam knapp.

»Nein?« Dass ein Mann in Lapidius’ Alter nicht verheiratet war und keine Kinder hatte, war ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich sogar. »Geburtsdatum?«

»Dreizehnter Mai 1507.«

»Aha. Dann seid Ihr« – Smit rechnete kurz – »neunundvierzig Jahre alt, richtig?«

»Mein Alter ist mir einerlei.«

Smit beließ es bei der Antwort und fragte weiter nach dem Geburtsort seines Patienten, den bisherigen Krankheiten, dem Umgang, den er pflegte, und so weiter, denn alles das gehörte in die Unterlagen für die Aussatzschau. Doch er bekam nur einsilbige oder gar keine Antworten. Schließlich befahl er: »Erhebt Euch und zieht Eure, äh, Kleider aus. Und dann dreht Euch langsam um die eigene Achse, damit ich sämtliche Hautflächen Eures Körpers in Augenschein nehmen kann.«

»Nein.«

»Nein?«

»Ganz recht. Bevor ich nicht ein weiteres Kirschwasser bekomme, rühre ich mich nicht vom Fleck.«

»Aha, daher also weht der Wind! Mijnheer belieben, den Spieß umzudrehen und mir seinerseits ein Junktim zu stellen.« Smit dachte, dass Lapidius ein ziemlich eigenwilliger Mensch war, dessen Forderungen man nicht nachgeben dürfe. Er dachte aber auch, dass er am Abend noch zum Schachspiel bei einem befreundeten Apotheker eingeladen war, und deshalb füllte er den bronzenen Mörser noch einmal.

Lapidius kippte den Obstbrand hinunter, als wäre er Wasser. »Ganz so schlecht schmeckt das Zeug doch nicht.«

»Wie recht Ihr habt. Aber es gibt keinen dritten Schnaps, jedenfalls nicht, bevor Ihr getan habt, was ich sagte.«

Lapidius zögerte.

»Nun macht schon. Ich bin Arzt. Ein nackter Mann ist mir nicht fremd.«

»Warum wollt Ihr die Aussatzschau ausgerechnet an mir vornehmen? Ihr habt selbst gesagt, Ihr seid sicher, dass ich die Krankheit nicht habe.«

»Ich sagte, Ihr habt sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht.«

»Trotzdem ist die Untersuchung überflüssig.«

»Das ist sie nicht.«

»Warum nicht?«

»Weil der Rat sie will.«

»Und warum will sie der Rat?«

»Das, äh, tut nichts zur Sache. Aber bedenkt, dass Euer Anblick in der Stadt, nun, sagen wir mal, von manchen Bürgern als Ärgernis empfunden wird und dass der Rat Euch trotzdem nicht vor die Tore hat werfen lassen. Bislang jedenfalls nicht. Also, zieht Ihr Euch nun aus?«

Lapidius murmelte etwas Unverständliches und begann langsam, sich seiner Kleider zu entledigen. Er blickte dabei angestrengt zu Boden, und Smit erkannte, dass er noch einen Rest von Schamgefühl besaß. »Und nun dreht Euch langsam um Euch selbst.«

Während Lapidius gehorchte, nahm Smit eine Operationslaterne und leuchtete den Körper seines Patienten von oben bis unten ab. Was er sah, war ein hagerer, vom Alkohol gezeichneter Mann, knapp sechs Fuß in der Länge, mit einem Kopf, in dem die schmalen Lippen und die ernsten Augen das bestimmende Merkmal waren. Zwei tiefe Falten, die links und rechts der Nase bis zu den Mundwinkeln hinabliefen, mochten ein Zeichen für Seelenkummer oder Magenprobleme sein. Vielleicht auch für beides. Und noch eines fiel Smit auf: Dem Mann fehlte jegliche Behaarung, was durchaus ein Indiz für Aussatz sein konnte. »Ich kann weder Brauen noch Wimpern noch Bartwuchs bei Euch erkennen. Habt Ihr eine Erklärung dafür?«

Lapidius schwieg.

»Habt Ihr eine Erklärung dafür?«

»Syphilis.«

»Wollt Ihr damit sagen, dass Ihr einst Opfer der Lustseuche wart?«

»Das will ich.«

»Wie wurde sie behandelt?«

»Auf die übliche Weise. In der Hitzkammer.«

Smit nickte verstehend. Die Syphilis, die auch Scabies grossa, Mal franzoso, Lues oder Pöse Platern genannt wurde, galt ebenso wie der Aussatz als eine der schlimmsten Geißeln Gottes. Sie zu kurieren, bedurfte es massivster Maßnahmen: Der Kranke wurde nackt ausgezogen, am ganzen Körper mit Quecksilbersalbe eingeschmiert und für drei Wochen in eine hölzerne Kammer gesperrt. Unter ihm wurde zu alledem ein Feuer entfacht, damit er gehörig ins Schwitzen kam und die kranken Säfte den Körper verlassen konnten. Die Hitzkammer, von manchen auch Hexenkammer genannt, war fast so gefürchtet wie die Syphilis selbst, und wer die Gewaltkur, bei der nicht nur die Haare, sondern auch die meisten Zähne ausfielen, als geheilt überlebte, war zuvor tausend Tode gestorben.

»Ihr scheint einiges mitgemacht zu haben«, sagte Smit nicht ohne Respekt. »Lasst mich einen Blick in Euren Mund werfen.« Wie erwartet fehlten dem Patienten fast alle Beißwerkzeuge. Nur die oberen Schneidezähne, zwei Eckzähne im Unterkiefer und drei Backenzähne waren ihm geblieben. Smit nahm einen Spatel und schob damit die Zunge hin und her. Sie wies, außer einem pelzigen Belag, der vom Trinken herrühren mochte, keine verräterischen Spuren auf. »Schön, und nun lasst mich hinter Eure Ohren sehen.«

»Was wollt Ihr da entdecken?«

»Ich hoffe, nichts. Rote Flecken oder Lepraknötchen treten immer zunächst hinter den Ohren auf. Später dann an Nase, Kinn und Wangen.« Smit bog Lapidius’ Ohrmuscheln nach vorn und betrachtete eingehend die Haut dahinter. Zufrieden konstatierte er keine Auffälligkeiten.

»Dauert die Prozedur noch lange?« In Lapidius’ Stimme schwang Ungeduld mit.

»Wir sind erst am Anfang.« Smit nahm einen Spreizer, drückte damit die Nasenlöcher auseinander und betrachtete eingehend das septum. Die Scheidewand sah völlig normal aus – keinerlei Auflösungserscheinungen. Ebenfalls ein gutes Zeichen. »Sehr schön«, sagte Smit. »Ich glaube, draußen fängt es an zu regnen.«

»Was?« Lapidius blickte überrascht zum Fenster, und genau das hatte Smit beabsichtigt. Er nutzte den Augenblick der Ablenkung und stach seinem Patienten mit einer Lanzette in den Fußrücken.

»Autsch!« Lapidius zuckte zusammen. »Was soll das nun wieder?«

»Ich sammle Beweise gegen Eure Aussätzigkeit. Oder anders gesagt: Aussätzige leiden ab einem bestimmten Stadium unter Gefühllosigkeit der Extremitäten, was bei Euch aber offensichtlich nicht zutrifft. Wisst Ihr, was das ist?« Smit hielt Lapidius die geöffnete Hand hin, in der ein erbsengroßes rotes Kügelchen lag.

»Ihr werdet es mir gleich sagen.«

»Es ist eine Vogelbeere. Sie findet sich zurzeit hundertfach im Gezweig der Eberesche. Aber darum geht es nicht. Ich will sehen, ob Ihr in der Lage seid, die Beere mit Daumen und Zeigefinger zu greifen.«

Kopfschüttelnd nahm Lapidius das Kügelchen auf.

»Die Greiffähigkeit der Hand ist ebenfalls Teil der Aussatzschau.« Smit ließ sich die Vogelbeere zurückgeben und sagte: »Lasst mich Euren Puls prüfen.« Er tat es mehrmals und sehr sorgfältig. »Nun, in Anbetracht Eures Lasters habt Ihr einen bemerkenswert starken und ruhigen Herzschlag. Wie lange trinkt Ihr schon so unmäßig?«

»Ich möchte mich wieder anziehen.«

»Das könnt Ihr, nur zieht die Hose noch nicht ganz hoch, ich brauche Euren Harn für die Uroskopie.«

»Was hat die Harnschau mit dem Aussatz zu tun?«

Smit musste zugeben, dass sein Gegenüber tatsächlich einige Bildung zu haben schien, denn die Bedeutung des Wortes Uroskopie war einem Normalsterblichen kaum geläufig. Gern hätte er mehr über den Mann gewusst, aber er verkniff sich die Frage und griff zur gläsernen matula. »Uriniert da hinein. Dann bin ich in der Lage, Euch zu sagen, wie es um Eure Körpersäfte bestellt ist.«

»Meine Körpersäfte sind mir gleich, und von der Harnschau halte ich nichts.«

»Das mag sein. Ich muss Euch trotzdem bitten, meinen Anweisungen zu folgen.«

Lapidius zuckte mit den Schultern, nahm die matula und wandte sich um. Alsbald war ein kräftiges Plätschern zu vernehmen. Dann gab er das Glas zurück und sagte: »Da habt Ihr’s: gelber Urin, wie nicht anders zu erwarten.«

Smit fand, es sei an der Zeit, sein Gegenüber in die Schranken zu weisen. Während er das Kolbenglas ins Licht hielt, um seinen Inhalt genau studieren zu können, sagte er: »Aus Euren Worten spricht Unwissen, um nicht zu sagen Ignoranz. Nicht jeder Urin ist von Natur aus gelb. Die Lehrmeinung unterscheidet nicht weniger als zwanzig Farben, von Kristallklar über Hellgelb, Taubengrau, Himbeerrot, Tiefgrün bis hin zu Schwarz.« Er schüttelte das Glas und betrachtete es eingehend. »Wir teilen die Flüssigkeitssäule der matula in drei Zonen ein: die obere, die mittlere und die untere. Je nachdem, wo sich bestimmte Substanzen wie Tröpfchen, Wölkchen, Flöckchen et cetera absetzen, sind sie Anzeichen dafür, was im Körper des Patienten vorgeht. Der kundige Uroskopist kann eine Magenkrankheit ebenso aufspüren wie ein Steinleiden, eine Wassersucht ebenso wie ein Karzinom. Ja, er vermag sogar eine Empfängnis zu erkennen, noch bevor die Glückliche etwas von ihrem Zustand ahnt.«

»Ich glaube an so etwas nicht. Wer roten Urin ausscheidet, muss noch lange nicht krank sein. Vielleicht hat er nur Rote Bete gegessen.«

Smit sprach ungerührt weiter: »Bei Eurem Urin handelt es sich zwar nicht um den vorgeschriebenen Morgenurin, doch ist die Beschaffenheit aussagekräftig genug, um festzustellen, dass Ihr eine insuffiziente Leber habt, also eine Leber, die nicht ausreichend arbeitet. Nun ja, bei Eurer ausgeprägten Vorliebe für geistige Getränke verwundert das wenig.« Er gestattete sich ein Lächeln. »Ansonsten ist festzustellen, dass Ihr nicht schwanger seid.«

»Da bin ich aber froh.« Für einen kurzen Augenblick lächelte Lapidius zurück.

Smit setzte sich wieder hinter seinen Schreibtisch und hielt seine Beobachtungen fest.

»Seid Ihr nun fertig?«

»Fast. Die Aussatzschau verlangt noch eine Gesangsprobe von Euch …«

»Eine was?«

»Eine Gesangsprobe, da der Aussatz die Stimme verändert. Welches Lied gesungen werden muss, ist in den Vorschriften nicht festgelegt. Aber ich denke, darauf kann ich verzichten. Ebenso auf die Geschmacksprobe Eures Urins und die Frage, ob Ihr unter häufigem Aufstoßen oder Atem- und Schweißgeruch leidet. Beides muss bei Euch als Freund eines starken Tropfens bejaht werden, hat jedoch auf das Gesamtergebnis der Aussatzschau keinen Einfluss mehr.« Smit schrieb wieder und blickte schließlich auf, nachdem er Streusand auf das Papier gegeben hatte. »Damit ist es amtlich. Mit diesem Schaubrief bescheinige ich Euch Eure Reinheit.«

»Wie schön. Und nun? Kann ich endlich gehen?« Lapidius nahm den Schaubrief entgegen.

Smit erhob sich. »So ist es. Aber Euer Weg wird Euch nicht ins nächste Wirtshaus führen, sondern direkt ins Rathaus der Stadt.«

»Wie?«

»Ins Rathaus zum Ratssekretär Mickels. Der wird Euch sagen, wie die Ehrenwerten Stadtoberen mit Euch weiter verfahren wollen.«

»Die Ehrenwerten Stadtoberen können mich mal.«

»Das will ich nicht gehört haben!« Smit dachte an den befreundeten Apotheker, der sicher nicht nur schon die Schachfiguren aufgebaut, sondern auch eine gute Karaffe Rotwein bereitgestellt hatte, und wollte sich nicht länger aufhalten lassen. »Seid vernünftig, Lapidius«, sagte er. »Verscherzt Euch nicht die letzten Sympathien, die Ihr noch habt, und tut einfach, was ich Euch sage. Noch einen guten Tag.«

Sprach’s und schob seinen Patienten zur Tür hinaus.

»Ich bin nur gekommen, um bei Euch den Schaubrief abzugeben.« Lapidius stand in Mickels’ Amtsstube und überreichte das Schriftstück. »Ich will gleich wieder gehen.«

»Warte.« Mickels, der wie eine Spinne im Netz hinter seinen Büchern und Papieren saß, streifte umständlich ein Metallband über seinen kahlen Schädel. Es war ein Band, an dem vorn zwei Augengläser befestigt waren, die seine Lesefähigkeit verbessern sollten. Die seltsame Sehhilfe, Stirnreifenbrille genannt, verstärkte noch sein insektenhaftes Aussehen, während er sich ohne jede Eile in den Schaubrief vertiefte.

Lapidius kam sich vor, als sei er Luft. »Wenn ich schon warten soll, sagt mir wenigstens, was die Posse mit der Aussatzschau zu bedeuten hatte.«

»Alles zu seiner Zeit.« Mickels gedachte nicht, sich aus der Ruhe bringen zu lassen. Schon gar nicht von einem dahergelaufenen Trunkenbold. Es war schon schlimm genug, dass er, der bewährte Sekretär, ohne dessen Tatkraft im Rathaus alles drunter und drüber gegangen wäre, ständig vom Rat herumkommandiert wurde, da musste dieser Saufkopf es nicht auch noch tun.

Als er das Papier durchgelesen hatte, räusperte er sich umständlich und las es gleich noch einmal durch, nur um Lapidius weiter zappeln zu lassen. Endlich legte er den Schaubrief beiseite und nahm die Brille wieder ab. »Das scheint so weit seine Richtigkeit zu haben.«

»Ich will wissen, warum ich untersucht wurde.«

»Das erfährst du gleich.«

»Nicht gleich, jetzt.«

»Nein.«

»Dann gehe ich.«

»So warte doch.« Mickels’ Gesicht nahm einen lauernden Ausdruck an. »Willst du einen Genever?«

Lapidius schluckte.

»Ob du einen Genever willst, fragte ich.«

»Nein.« Das zu sagen, kostete Lapidius fast übermenschliche Kraft.

»Wie du meinst. Aber du erlaubst doch, dass ich mir selbst einen gönne?«

Wie gebannt verfolgte Lapidius, wie Mickels einen bleigläsernen Becher mit Schnaps füllte. Das Geräusch des Einschenkens kam ihm vor wie Engelsgesang. Mickels trank langsam, mit kleinen Schlucken, und als er den Becher geleert hatte, leckte er sich die Lippen und sagte: »Ah, das tat gut. Ich glaube, ich nehme noch einen. War es nicht so, dass du gerade gehen wolltest?«

»Ja«, stammelte Lapidius, dessen Hände vor Verlangen zitterten. »Ich meine, nein. Ich, ich …«

»Nun?«

»Ich glaube, ich nehme doch einen.«

»Sehr vernünftig.« Mickels stellte einen zweiten Becher bereit und füllte ihn. »Proost en gezondheid.«

Lapidius nahm sich nicht die Zeit, zu antworten, sondern stürzte das Getränk hinunter. Dann atmete er tief durch. Der Augenblick der Schwäche war vorüber. Die Spinne konnte ihm nichts mehr anhaben. »Ich gehe jetzt.«

»Du bleibst!«

»Ich bleibe nicht, und wenn Ihr mich duzt, schon gar nicht.«

»Soll ich dich vielleicht mit ›Majestät‹ anreden? Lass die Faxen, und hör mir zu: Der Rat der Stadt will dir ein Angebot machen. Ich bin beauftragt, es dir zu unterbreiten.« Mickels musste an die Vormittagssitzung denken, in der vergeblich ein Nachfolger für den alten Janszoon gesucht worden war. Zunächst jedenfalls. Denn mit jedem Glas, das die hohen Herren geleert hatten, waren ihre Bedenken gegen Lapidius geringer geworden. Zuletzt hatte man sich sogar gegenseitig lautstark versichert, dass es für die Aufgabe keinen Besseren gebe. Und wie üblich war es an ihm, Mickels, hängengeblieben, die weiteren Schritte einzuleiten. »Kennst du den alten Janszoon?«

»Den alten Janszoon?« Lapidius runzelte die Stirn. »Ja, ich habe von ihm gehört.«

»Er ist tot. Gestern oder vorgestern gestorben. Er versorgte die Aussätzigen auf der Insel Zwaanwaard mit Essen und allerlei Notwendigem. Die Stadt sucht einen Nachfolger. Du sollst es werden.«

»Nein.«

»Ich verstehe, dass du dir Sorgen wegen der Ansteckungsgefahr machst, aber …«

»Die Ansteckungsgefahr interessiert mich nicht. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Schon lange nicht mehr. Ich will nur noch meine Ruhe haben. Deshalb gehe ich jetzt.«

»Willst du noch einen Genever?«

Lapidius, schon halb an der Tür, blieb stehen. Man musste kein großer Menschenkenner sein, um zu sehen, wie er mit sich rang. »Nein«, sagte er heiser.

»Es könnten auch zwei sein.«

»Nein, habe ich gesagt!«

»Gut, gut. Es war nur eine Frage. Wahrscheinlich hast du dein Quantum für heute schon intus. Ach, wo ich gerade von Quantum rede: Die Stadt würde sich dir gegenüber erkenntlich zeigen und dir täglich ein gutes Quantum Schnaps garantieren« – Mickels machte eine vielsagende Pause –, »vorausgesetzt, du übernimmst die Aufgabe der Krankenversorgung.«

Lapidius schwieg.

»Wie ist es, willst du noch einen?«

»Ja, aber dann gehe ich.«

»Natürlich.« Mickels schenkte erneut ein, und Lapidius kippte den Schnaps hinunter.

»Na, komm, noch einen.« Der Vorgang wiederholte sich. Lapidius fühlte, wie der Alkohol ihn von innen wärmte. Es ging ihm besser. Das Leben war doch nicht so schlecht.

»Wenn du die Aufgabe übernehmen würdest, hättest du wieder ein Dach über dem Kopf. Du könntest drüben auf der Insel wohnen und alle paar Tage mit dem Boot herüberkommen, um das Essen für die Kranken zu empfangen. Das ist schon alles. Eine ganz leichte Arbeit.«

Lapidius zögerte, das Angebot klang verlockend. Aber er wollte sich nicht einwickeln lassen. »Ich gehe jetzt. Nur noch eines: Was sollte die Aussatzschau?«

»Die musste sein.«

»Wieso? Wozu muss jemand, der unter Aussätzigen lebt, gesund sein? Das Gegenteil wäre doch logisch. Wer krank ist, kann sich nicht mehr anstecken.«

Mickels musste zugeben, dass der Trunkenbold nicht ganz so dumm war, wie er gedacht hatte. »Nun, es ist so: Du würdest zwar auf der Insel der Aussätzigen wohnen, aber du wärest gleichzeitig Beauftragter der Stadt. Die Stadt wiederum kann für ihre Bediensteten nur Gesunde auswählen, denn Aussätzigen ist es verboten, zu arbeiten. Das ist Gesetz.«

»Kann ich noch einen Schnaps haben?«

»Sicher.« Mickels schenkte ein und sagte: »Die Arbeit wäre wirklich leicht. Und du hättest deine Ruhe, denn du würdest in der Hütte vom alten Janszoon leben, abgeschieden von den Kranken. Alle paar Tage würdest du über den Fluss rudern, um das Essen zu holen, und bei deiner Rückkehr würden die Kranken dich schon erwarten. Sie würden dir bis zu der Trennmauer entgegenkommen, dabei ›Aussatz, Aussatz!‹ rufen und dich mit ihren Klappern vor weiterer Annäherung warnen. Dann würden sie sich das bereitgestellte Essen nehmen, ein frommes Dankeslied singen und verschwinden. Wie gesagt, eine ganz leichte Tätigkeit, die dir als Schellenknecht sicher Freude machen würde.«

»Schellenknecht?«

»Du müsstest, wenn du zum Essenholen in die Stadt kämst, vor deiner Person warnen, denn du könntest Krankheitskeime in dir tragen. Das geschähe mit einem Glöcklein oder einer Schelle. Daher der Name. Aber« – Mickels goss rasch noch einmal nach – »vor der Ansteckungsgefahr hast du ja keine Angst, nicht wahr?«

»Nein«, sagte Lapidius. »Und die Bezahlung?«

»Bestünde, wie schon gesagt, in einem regelmäßigen Quantum Schnaps.« Mickels musterte den Trunkenbold, und da dieser nicht gleich antwortete, fügte er schnell hinzu: »Einem großen, regelmäßigen Quantum Schnaps! Nun, wie ist es? Da wirst du doch nicht nein sagen?«

»Vielleicht sage ich nicht nein, aber ich sage auch nicht ja.«

»Was heißt das?«

»Dass ich es mir überlegen will.«

Zur gleichen Zeit, als Mickels versuchte, Lapidius die Nachfolge für den alten Janszoon schmackhaft zu machen, wurde ein Nachen auf der Merwe nach Norden gerudert. Das Ziel des Nachens war Crimpen op de Merwede, ein eher unbedeutender Ort, der an der Einmündung der Leek lag. Die stolzen Zwaanshovener pflegten spöttisch zu behaupten, in Crimpen würden sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, doch der Spott wäre ihnen im Halse steckengeblieben, wenn sie gesehen hätten, welche Ladung der Nachen an diesem Abend mit sich führte.

Als die Dunkelheit hereingebrochen war, wurde der Nachen mit kaum hörbaren Ruderschlägen an eine verlassene Pier des alten Hafens herangesteuert, und eine tief vermummte Gestalt sprang an Land. Die Gestalt nannte sich »Onbekend«, denn unbekannt musste sie für das, was sie betrieb, unter allen Umständen sein. Sie blickte sich um, horchte in jede Richtung und stellte erleichtert fest, dass keine Menschenseele in der Nähe war. Dann schlich sie zurück zum Boot und hob ein schweres Bündel heraus. Mit dem Bündel über der Schulter strebte sie vorsichtig zu den verfallenen Schuppen, die am Rande der Pier standen, prüfte noch einmal, ob keine Gefahr im Verzuge war, umrundete ein windschiefes Gebäude und klopfte schließlich in einer bestimmten Abfolge an die Hintertür.

»Wer ist da?«, erklang eine Stimme von drinnen.

»Onbekend«, antwortete die Gestalt.

Die Tür öffnete sich. Im schwachen Lichtschein stand ein Mensch, der genauso verhüllt war wie Onbekend. »Du kommst spät«, sagte der Verhüllte, der sich »Naamloos« rufen ließ.

»Ich komme, sobald die Ebbe einsetzt, das weißt du so gut wie ich.«

Mit diesem Dialog, der immer derselbe war, hatten beide sichergestellt, dass sie der richtigen Person gegenüberstanden. Über die Jahre hatten sie ein gewisses Vertrauen zueinander gefasst, obwohl jeder nur die Stimme des anderen kannte. Das Aussehen, der Name, die Herkunft des anderen – alles das mussten sie voreinander geheim halten, denn bei dem Bündel, das Onbekend über der Schulter trug, handelte es sich um eine höchst seltene Ware, mit der zu handeln streng verboten war.

»Ich hoffe, dass die Qualität diesmal besser ist als beim letzten Mal«, sagte Naamloos.

»Du wirst zufrieden sein«, antwortete Onbekend.

»Dann zeig her.«

Onbekend warf das Bündel nicht eben sanft auf einen großen Ballen Stroh und begann, es auszupacken. Eine weibliche Leiche wurde sichtbar.

»Ist sie auch frisch?«, fragte Naamloos noch immer misstrauisch.

»So frisch, wie eine Leiche nur sein kann. Überzeuge dich selbst, die Totenstarre hat sich noch nicht gelöst. Das heißt, die Ware ist noch keine vierundzwanzig Stunden alt.«

»Hm, hm«, machte Naamloos. Er strich mit seiner behandschuhten Rechten über die Gliedmaßen der Leiche und versuchte, die Knie zu beugen, was nicht gelang. »Du hast recht. Gut, dass diesmal die Füße noch ganz sind. Beim letzten Mal waren sie ziemlich zerfressen.«

»Es ist gute Ware«, versicherte Onbekend noch einmal. »Festes Fleisch, überall, bis aufs Gesicht.«

»Das sehe ich. Von der Nase sind ja nur noch die Löcher übrig. Und der Mund ist weggefault.«

»Du brauchst ihn ja nicht zu küssen.«

»Ein bisschen alt ist die Dame auch.«

»Eine Jüngere habe ich nicht.«

»Und riechen tut sie.«

»Bist du eine Mimose?«

Naamloos sparte sich eine Erwiderung. Stattdessen strich er abermals über die steifen Gliedmaßen. »Wo ist die Frau gestorben?«

Darauf hätte Onbekend eine Antwort geben können, aber er wollte sich nicht in die Karten sehen lassen. Außerdem war Vorsicht geboten. Jede weitere Information konnte ein Hinweis auf die Herkunft der Leiche sein und damit ein Hinweis auf seinen wirklichen Namen. Das musste unbedingt vermieden werden. »Wo sie gestorben ist? Das werde ich dir nicht auf die Nase binden. Und auch nicht, woran sie krepiert ist. Jedenfalls nicht an Aussatz. Finde es selbst heraus bei dem, was du mit ihr vorhast.«

»Weißt du denn, was ich mit ihr vorhabe?«

»Ich weiß es nicht, aber ich ahne es vielleicht.«

»Ahne es besser nicht.« Naamloos drehte die Tote mit einiger Anstrengung um, so dass er ihre Rückseite betrachten konnte. Er schien nicht unzufrieden mit dem, was er sah, jedenfalls nickte er und blickte auf. Seine Augen begegneten Onbekends Augen. »Wird die Leiche auch nicht vermisst werden?«

»Welche Frage! Natürlich nicht.«

»Das sagst du immer.«

»Und es stimmt auch immer.«

Naamloos kramte in seinen Kleidern nach Münzen. »Weil ich beim letzten Mal zu viel bezahlt habe, werde ich dir dieses Mal weniger geben. Das ist nur gerecht. Ich gebe dir zehn schöne, runde Pfennige.«

»Bist du verrückt?« Onbekend war ehrlich entrüstet. »Ich habe die Ware unter größten Risiken hierhergebracht, ich habe Zeit gebraucht, um sie zu besorgen, ich habe mich an den Rudern abgeschuftet wie ein Galeerensklave, und du willst mich mit Pfennigen abspeisen? Fehlt nur noch, dass du mir Rechenpfennige andrehst.«

»Beim letzten Mal habe ich zu viel bezahlt.«

»Wie du meinst. Dann nehme ich die Ware wieder mit und schmeiße sie in den Fluss.« Onbekend schien drauf und dran, seine Drohung in die Tat umzusetzen, doch Naamloos hielt ihn zurück. Sein erstes Angebot war nur ein Abklopfen der Möglichkeiten gewesen, denn der Preis zwischen ihnen wurde jedes Mal aufs Neue ausgehandelt. »Es sind gute Pfennige aus Groningen, aber du kannst auch welche aus Nimwegen haben.«