Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

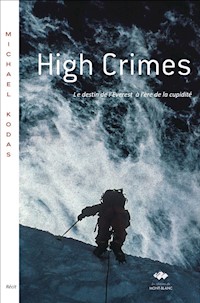

- Herausgeber: Montblanc

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Französisch

Parmi tous les livres détaillant les glorieuses aventures en Himalaya, aucun ne détaille avec autant de précision combien l'arrivée de riches alpinistes à la recherche du grand frisson a amené la criminalité sur le toit du monde.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Michael Kodas est un journaliste américain. Il a été plusieurs fois primé et son travail est souvent publié par le NewYork Times, le Los Angeles Times, le Washington Post, le Boston Globe, le Chicago tribune, Newsweek, le magazine GEO, Outside online, et de nombreuses autres publications dans le monde. Il fait partie de l’équipe de journalistes du Hartford Courant qui reçut le prix Pulitzer pour leurs reportages effectués en 1999. Il vit à Hartford, Connecticut, avec sa femme, Carolyn Moreau.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 615

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

PRÉFACE

En 2004, Michael Kodas part gravir l’Everest dans l’espoir de réaliser un rêve. Mais ce rêve se transforme en cauchemar. Il découvre des comportements psychotiques, dont certains au sein même de sa propre équipe, sur le versant nord de l’Everest. Au même moment, sur l’autre versant de la montagne, l’incompétence, les mensonges et les duplicités conduiront à la tragédie.

Cette chronique est peuplée de personnages hors du commun, des plus grands organisateurs d’expéditions, comme Russell Brice et Henry Todd, aux sympathiques et énergiques frères Benegas.

Michael retourne à l’Everest en 2006, l’année de la tragédie de David Sharp et de l’étonnante survie de Lincoln Hall. Mais ce livre ne se limite pas à des histoires sur l’Everest ; en construisant un tableau qui dévoile les événements qu’il a vécus, Michael décrit le monde de l’alpinisme.

Michael ne craint pas de poser des questions qui dérangent. Est-il possible de gravir le sommet en passant à côté d’un alpiniste mourant ? Accablé de fatigue, les neurones privés d’oxygène, est-il possible de penser seulement à très court terme en oubliant toute idée de retour chez vous ? Michael décrit avec force la nature pyrrhique d’une victoire à n’importe quel prix. Le livre de Michael est important à mon sens parce qu’il suggère que la morale est importante en alpinisme.

Michael a fait un travail de recherche exceptionnel, il n’a négligé aucun détail, il a décrit (ou tenté de décrire) chaque personnage important de cette histoire. Un travail riche et complet, je peux en témoigner.

Tout d’abord, ayant été sur la montagne les mêmes années que Michael, j’ai reconnu la plupart des personnes et des événements. Nombre de ces histoires n’étaient connues que par le bouche-à-oreille, car nous ne bénéficions pas des outils de recherche de Michael. Lire l’histoire complète est fascinant. Enfin, je sais aussi, par mon expérience personnelle, comment il harcèle un témoin, implacable dans son enthousiasme à déterrer la vérité.

Cela dit, même si j’ai reconnu la plupart des noms et des récits, j’ai eu la chance de ne pas avoir subi les expériences désastreuses que Michael a vécues.

Mes souffrances n’ont été que physiques et non émotionnelles. Pour moi, les montagnes sont diablement trop froides jusqu’à ce que le soleil réchauffe les pentes. Puis suit un moment qui ne dure qu’une dizaine de minutes où on peut se croire au paradis, avant que, eh bien, il fasse diablement trop chaud ! Il faut dire également que, bien que de vagues rumeurs d’actions malveillantes soient parvenues jusqu’à moi, je n’en ai pas été le témoin (à l’exception du bref contact que j’ai eu avec l’équipe de Nils Antezana lors de sa descente du sommet).

Michael a compris que cet environnement est un échantillon représentatif de notre société, pourtant vraisemblablement moins violent que dans les grandes villes ; il estime que le pourcentage de criminels sur la montagne y est inférieur. Néanmoins, « et in arcadia ego »1, comme disait Virgile.

Ce livre est important, et l’histoire bien racontée. Mais, comme lors d’un crime dans une grande ville, en montagne, la plupart du temps le côté obscur de la vie est peu ou pas pris en compte. Aussi, je vous dis de ne pas vous détourner de l’alpinisme ! Il ne doit pas ressembler à cela. En fait, c’est à nous tous, les alpinistes, de faire en sorte que ce ne soit pas le cas.

Victor Saunders Chamonix, octobre 2014

Victor Saunders est un alpiniste et écrivain britannique. Architecte de formation, il est devenu guide UIAGM en 1996 et membre du Syndicat national des guides de montagne français en 2003. Il vit à Chamonix (Les Houches). Auteur de nombreuses premières en Himalaya, Victor a participé à nombre d’expéditions en Himalaya en tant que guide, en particulier sur l’Everest, l’Ama Dablam et le Cho Oyu. Selon ses calculs, il a vécu jusqu’à aujourd’hui plus de cinq années sous tente lors d’expéditions. Il est l’auteur de plusieurs livres dont l’un a obtenu le prix Boardman Tasker.

1. « Même en Arcadie, moi, la mort, j’existe » (NDT).

AVANT-PROPOS

Le 8 mai 2008, une équipe de dix-neuf alpinistes chinois et tibétains portait la flamme olympique sur le sommet de l’Everest, qui devenait ainsi le premier stade des Jeux chinois. Cependant, cette mise en scène n’était qu’une triste mascarade.

Pour empêcher les manifestants pro-Tibétains de venir perturber l’événement, le gouvernement chinois avait préalablement décrété une sorte de loi martiale sur tout l’Everest, interdisant aux alpinistes étrangers l’accès au sommet afin de réserver celui-ci à sa seule équipe nationale. Suite à de violentes émeutes au Tibet, la région avait été fermée aux étrangers, le temps de réprimer le mouvement de contestation.

Ironie du sort, quelques semaines plus tôt, ce même gouvernement avait fait paver la route menant au camp de base afin de faciliter l’accueil de centaines d’alpinistes et de touristes, qu’il allait ensuite refouler. Ce camp de base de l’Everest, sur le versant tibétain, ressemblait alors à un village olympique vidé de ses athlètes, avec son hôtel érigé juste à côté, et sa tour-relais géante permettant l’utilisation de téléphones portables jusqu’au sommet. Des centaines de tentes militaires parfaitement alignées remplaçaient le village international de toiles multicolores qui s’étendait au pied de la montagne au printemps. Les pro-Tibétains ont condamné l’ascension de la flamme, accusant la Chine de planter une fois de plus son drapeau sur le sol de ce pays autrefois souverain qu’elle occupe depuis 1950. Pour répondre à cette critique, le gouvernement chinois a intégré des Tibétains dans l’équipe d’alpinistes et demandé à l’un d’eux, une femme du nom de Tsering Wangmo, de porter la flamme jusqu’au sommet. Mais si l’ascension mit les alpinistes tibétains à l’honneur, elle plongea le reste du Tibet dans une pauvreté encore plus grande puisque le tourisme, essentiel à l’économie du pays, chuta de 80 %. « Un seul monde, un seul rêve » a scandé, en anglais, l’équipe chinoise une fois au sommet. « Bienvenue à Pékin. » Mais leur message de bienvenue ne s’adressait pas aux pays d’où se dresse la montagne qu’ils venaient de gravir. Pour accomplir son rêve olympique, la Chine a empêché les alpinistes du monde entier de réaliser leur propre rêve.

Le Népal a accueilli des alpinistes sur son propre versant de l’Everest, mais a cédé à la pression chinoise, imposant des mesures de sécurité draconiennes pendant toute la durée de l’ascension de la flamme sur le versant tibétain de la montagne. Des soldats népalais postés dans des camps d’altitude reçurent l’ordre de tirer sur tout alpiniste tentant d’atteindre le sommet de l’Everest pendant l’ascension de l’équipe chinoise. Des radios et téléphones satellites furent confisqués par les forces de l’ordre, également chargées de surveiller toutes les communications vers l’extérieur. Un alpiniste américain fut expulsé : les autorités avaient trouvé un drapeau tibétain dans son équipement.

La situation ne s’est guère améliorée après le départ des soldats. L’itinéraire népalais, d’ordinaire déjà chargé, a connu un afflux d’alpinistes qui avaient initialement prévu de passer par le versant tibétain de l’Everest. Attendant, tels des chevaux de course, de pouvoir prendre le départ vers le sommet, ils n’ont eu que peu de temps pour installer des cordes fixes, monter leurs camps et atteindre le sommet avant l’arrivée de la mousson en juin. Lorsque les contrôles militaires ont finalement été levés et que le temps l’a enfin permis, une impressionnante file d’alpinistes, scène immortalisée par un alpiniste se trouvant sur un sommet voisin, serpentait sur des centaines de mètres au-dessous du sommet de l’Everest.

Malgré toutes les protestations qui se sont élevées contre la militarisation de l’Everest, nombre d’aventuriers espèrent depuis longtemps que les gouvernements de la Chine et du Népal règlent le problème des villes frontières qui ne cessent de s’étendre et qui se rapprochent à chaque printemps du plus haut sommet du monde.

Michael Kodas 22 janvier 2009

PROLOGUE

KATMANDOU, NÉPAL – 28 MARS 2006

La plupart des gens se souviennent de David Sharp comme d’un homme toujours en retard. Pourtant, quand je l’ai connu, il était à l’heure.

« Chez Sam, à 19 heures. » À la fin du mois de mars 2006, ces mots constituaient le mantra du groupe d’alpinistes que j’allais accompagner sur l’Everest pendant les deux mois à venir. Ce petit bar en terrasse du quartier de Thamel à Katmandou était un havre de paix chaleureux, loin de nos obsessions de sommets glacés situés à plusieurs centaines de kilomètres et de la ferveur des rues carnavalesques. La plupart d’entre nous ne se rendaient pas chez Sam avant 19 h 30 ou 20 heures, trop occupés par les préparatifs de notre ascension. Mais lorsqu’il se joignait à nous, David était toujours à l’heure, comme ma femme Carolyn, et moi-même.

Tandis que nous attendions le reste de la bande pour dîner, David m’a confié qu’après avoir gravi l’Everest, il arrêterait sûrement la haute montagne.

« J’ai trente-quatre ans. Je veux retourner chez moi, rencontrer quelqu’un, me fixer et avoir des enfants. »

« Peut-être continuerai-je à faire de la montagne les week-ends », ajouta-t-il sans grande conviction.

C’était la troisième tentative de David ; je n’en étais qu’à ma deuxième. Nous connaissions bien les semaines de souffrance qui nous attendaient, et je me demandais comment David pouvait aborder cette longue ascension dans un froid glacial avec une telle décontraction.

Un mètre quatre-vingts, élancé, des lunettes à montures en acier, un large sourire, il portait un semblant de bouc qui avait tendance à s’épaissir un peu plus en montagne. Cet Anglais, natif de Guisborough, avait quitté son travail d’ingénieur pour se lancer dans l’aventure, avant de démarrer une nouvelle carrière de professeur de mathématiques à l’automne. Il voyageait avec deux livres sur lui, un recueil de Shakespeare – en mémoire de George Mallory qui avait lu le Roi Lear et Hamlet sur la montagne, quatre-vingt-deux années auparavant –, et, même s’il se disait athée, une Bible. Il avait également apporté un appareil jetable pour photographier son ascension.

« J’ai des tonnes de photographies, avait-il déclaré à ses compagnons du camp de base. Sauf celle du sommet. »

« Si cette fois je n’atteins pas mon but, affirmait-il, ce sera ma dernière tentative. » Il ne pouvait pas se permettre de revenir. En réalité, il avait à peine de quoi financer cette ascension. Il n’avait pas assez d’argent pour s’offrir les services d’un Sherpa et n’avait acheté que deux bouteilles d’oxygène, alors que la plupart des gens en avaient au moins cinq. Deux années plus tôt, lors de sa deuxième tentative, il avait même tenté de monter sans oxygène, avec tout de même deux bouteilles sur lui au cas où. Il nous raconta qu’il avait souffert d’une hypoxie telle qu’il en oublia de les utiliser, alors qu’il était évident qu’il ne pourrait pas atteindre le sommet sans oxygène. Forcé de rebrousser chemin, il s’est finalement souvenu de ses bouteilles, les a extraites de son sac, les a posées dans la neige et, malgré leur valeur de près de 900 dollars pièce, a continué sa descente en les abandonnant derrière lui. Sa tentative avortée lui coûta bien plus que deux bouteilles d’oxygène : il perdit son gros orteil gauche et une partie d’un autre à cause du froid. Il s’en souvenait en riant et affirmait qu’il était prêt à perdre plus d’orteils s’il était certain d’arriver en haut de l’Everest lors de sa dernière tentative.

Même s’il allait faire l’ascension seul, il avait dit à sa mère, qui vivait en Angleterre, qu’il y aurait toujours quelqu’un pour l’aider en cas de problème.

« Sur l’Everest, tu n’es jamais tout seul, lui avait-il dit. Il y a du monde un peu partout. »

Les alpinistes qui m’ont appris les ficelles du métier auraient sûrement traité David de « débile mental », car il n’emportait avec lui que le strict nécessaire pour survivre, mais une partie de moi admirait cette approche dépouillée de l’ascension. Et même si j’avais déjà fait de même auparavant, nous n’avions plus grand-chose en commun.

Au lieu des saintes Écritures, de Shakespeare et d’un appareil jetable, j’avais beaucoup de livres – des classiques et des romans – et six appareils photos, trois ordinateurs portables, un téléphone modem et satellitaire, un graveur de DVD, des disques durs externes, deux dictaphones électroniques, un enregistreur mini-disc, un iPod, des enceintes portatives, et des dizaines de carnets de notes. Carolyn avait pris avec elle trois caméras. Tout cela ajouté, bien sûr, aux crampons, piolets, sous-vêtements, bottes énormes et tout le reste de la garde-robe d’un type qui va faire l’ascension de l’Everest.

J’étais chargé comme un mulet, autant que lors de ma dernière expédition en Himalaya. C’était en 2004, et je faisais un direct depuis la montagne pour le journal The Hartford Courant, couvrant l’expédition Connecticut Everest, un groupe que j’accompagnais. Alors que je partais pour l’Himalaya en ce mois de mars, j’étais convaincu d’être enfin prêt pour relever ce défi. Mais lorsque j’ai atteint la montagne, j’ai su que j’avais tort. Il en fut de même pour David.

Le 14 mai 2006, six semaines après notre dernier dîner tous ensemble, haut sur l’Everest, David Sharp trouva un cadavre dans une grotte et s’assit à ses côtés. On pense, sans en être certain, que David a atteint le sommet cet après-midi-là par son versant nord-est, empruntant la même route que lors de ses deux précédentes tentatives. Il était déjà tard pour l’Everest, et il faisait sûrement déjà nuit lorsque David, la dernière personne à quitter le plus haut camp du monde, est arrivé à cette petite excavation quasi invisible. Le cadavre auprès duquel il était s’assis, surnommé « Chaussures Vertes », était un alpiniste indien qui reposait depuis dix ans déjà dans cette crypte, sous un surplomb en calcaire – la Grotte des Chaussures Vertes. Des bouteilles d’oxygène orange, noires et bleues jonchaient le sol parmi les débris de pierre à l’entrée de la toute petite pièce – du métal rouillé sur l’autoroute menant au toit du monde. Les deux bouteilles d’oxygène de David devaient certainement être vides ; il venait de grimper pendant vingt heures sans discontinuer. Il n’avait aucun partenaire pour cette dernière étape – comme pour toutes les étapes de son ascension d’ailleurs. Il avait préféré partager le permis d’une équipe « internationale », un groupe informel d’alpinistes venant des quatre coins du monde qui s’étaient réunis afin de faire des économies en partageant le camp de base. David n’avait ni radio ni téléphone satellitaire pour communiquer avec les autres alpinistes de son groupe, ni avec la trentaine d’autres groupes des camps situés en contrebas. Il était aussi seul qu’une personne peut l’être sur cette montagne aussi fréquentée. Difficile pourtant d’imaginer qu’il n’avait pas conscience d’être dans la dernière ligne droite de sa vie en s’approchant de cette grotte. Il était à moins de trois cents mètres à la verticale du Camp III, où sa tente et les autres alpinistes auraient pu lui fournir le nécessaire pour survivre cette nuit-là – mais il n’en avait plus la volonté.

Ce n’est pas avant ce que les alpinistes appellent le matin – soit une heure après minuit –, le 15 mai, que quarante alpinistes partirent pour réaliser leur propre tentative du sommet et découvrirent que celle de David s’était terminée en tragédie. Certains ont affirmé qu’il était toujours relié à la corde fixe, et que la plupart des cordées d’alpinistes allaient devoir se détacher de cette ligne de vie pour le dépasser. D’autres l’ont aperçu assis, manipulant son appareil à oxygène, ou simplement avec son sac entre les jambes, comme s’il faisait une pause. Mais la plupart ont raconté que plus tard, dans la pénombre, leurs masques à oxygène et leurs lunettes de glacier couvrant leurs visages et dans la lumière de leurs frontales, leurs sens émoussés par le froid extrême et le manque d’oxygène, ils avaient pris David pour le cadavre connu de cette grotte, ou qu’ils ne l’avaient pas vu du tout. Mais lors de leur descente huit heures plus tard, à la lumière de la fin de matinée, il était impossible de ne pas le voir. Les alpinistes qui se sont arrêtés pour lui parler ont découvert que ses mains étaient durcies par le gel. Il ne portait que des sous-gants fins ; il avait enlevé ses moufles, sa capuche et son masque à oxygène (les gens souffrant d’hypothermie enlèvent souvent leurs habits, persuadés qu’ils ont chaud). Ses pieds gelés l’empêchaient de se tenir debout, encore plus de descendre sans aide. La peau de son nez était déjà noire, et ses joues étaient passées du blanc cadavérique au pourpre. Son visage gelé l’empêchait de s’exprimer clairement, mais lorsqu’il était conscient, il essayait néanmoins de prononcer quelques mots.

« Mon nom est David Sharp », tenta-t-il de dire à un Sherpa qui portait sur son casque une caméra vidéo pour filmer un documentaire pour Discovery Channel. « Je suis avec Asian Trekking, et je veux juste dormir. »

Toutes les autres personnes qui l’ont vu dans cette grotte n’avaient aucune idée de son identité. Certains se sont penchés sur ses vêtements à la recherche d’un indice, mais à part ses bottes, son matériel était ancien et usé. Les alpinistes qui descendaient et l’avaient aperçu à la montée ont dit qu’il était dans le coma, mais d’autres l’ont trouvé conscient, frissonnant de froid, claquant des dents. Les alpinistes qui venaient de tenter l’ascension n’étaient guère en meilleure forme lors de leur redescente : nombre d’entre eux souffraient de gelures, et l’un d’eux avait dû être réanimé après avoir perdu connaissance. Tous étaient épuisés et manquaient d’oxygène. Le Sherpa d’un groupe turc avait trouvé une bouteille d’oxygène dans le sac à dos de David, mais elle était vide. D’autres Sherpas décidèrent d’installer David au soleil afin qu’il se sente mieux. Ils lui ont remis son masque à oxygène, puis lui ont insufflé un peu de leur propre oxygène. Certains ont même essayé de le remettre debout, mais ses jambes ne tenaient pas sous son poids. Pour tous ceux qui passèrent là, il n’y avait qu’une seule solution : le porter jusqu’au camp de base. Mais cela aurait demandé une douzaine d’alpinistes et n’aurait fait que retarder l’inéluctable.

Le lendemain matin, la grotte abritait deux cadavres. En une semaine, la nouvelle fit le tour du monde : l’histoire de cet homme gelé près duquel tant d’alpinistes étaient passés sans s’en soucier, et de la quarantaine de paires de bottes qui l’avaient approché par deux fois tandis qu’il était en train de geler sur place et de mourir.

Peut-être que personne n’aurait pu sauver David Sharp. Cependant, pour moi, comme pour de nombreux autres alpinistes qui suivaient les infos en direct de la montagne et qui étaient diffusées dans le monde entier, son incapacité à survivre lors de la descente représentait le stade ultime de la dégradation de notre sport. Le plus scandalisé de tous était cet homme qui avait réussi à atteindre pour la première fois le sommet de l’Everest, cinquante-trois ans plus tôt.

« La manière actuelle de gravir de l’Everest est devenue une abomination, déclara Sir Edmund Hillary lorsqu’il apprit la mort de David Sharp. Les gens veulent seulement monter jusqu’au sommet et se fichent pas mal de ceux qui peuvent être en difficulté, et je trouve cela honteux de laisser ainsi un pauvre hère mourir dans une grotte. »

Trois années plus tôt, en 2003, durant la fête marquant le cinquantième anniversaire de l’ascension d’Hillary et Tenzing Norgay, de nombreux alpinistes avaient été choqués par le pessimisme affiché par l’invité d’honneur.

Lors d’une conférence de presse à Katmandou, Hillary, alors âgé de quatre-vingt-trois ans, déclara : « Je ne suis pas très optimiste sur l’avenir de l’Everest. Au camp de base, il y a plus de mille personnes et cinq cents tentes, avec des endroits pour manger, pour boire, prendre du bon temps, comme semblent aimer les jeunes d’aujourd’hui… Je ne pense pas que cela soit de l’alpinisme que de rester au camp de base à boire des cannettes de bière. »

Avec le décès de David, c’est la pire de ses inquiétudes qu’Hillary voyait se réaliser.

« La vie humaine est tellement plus importante que de parvenir en haut d’une montagne, déclara-t-il à l’Otago Daily Times, un journal néo-zélandais. Ce n’est pas la première fois qu’on abandonne une personne et qu’on la laisse mourir. »

L’une de ces personnes n’était autre que le docteur Nils Antezana. Nils et moi étions à l’Everest la même année, en 2004, mais nous ne nous sommes jamais rencontrés. Un jour, un message de sa fille Fabiola apparut sur l’écran de mon ordinateur portable au camp de base avancé (CBA), comme sur l’écran d’autres ordinateurs aux quatre coins de la planète.

« AIDEZ-MOI, écrivait-elle, mon père a disparu sur l’Everest. »

Fabiola n’a jamais su tous les détails de la disparition de son père. Son corps n’a jamais été retrouvé. Mais elle a appris qu’il était mort dans des circonstances suspectes, après avoir supplié que l’on vienne à son secours.

Même si sa fin était similaire à celle de David Sharp, seul un « fieffé crétin » aurait pu agir comme Nils Antezana. Riche médecin, il avait les moyens de monter une expédition des mieux organisées ; il disposait d’un guide, de deux Sherpas et de quantité d’oxygène. Et, pour sa fille, le mystère des dernières heures de la vie de son père allait bientôt céder la place à celui des mois précédant son expédition. Une semaine après avoir lu son message, j’ai vu débarquer Fabiola à Katmandou avec son groupe, non pas pour faire l’ascension du toit du monde, mais pour enquêter sur les milieux interlopes qui se sont développés à ses pieds. Je ne pouvais guère l’aider, même si ma propre ascension de l’Everest m’avait poussé à une quête similaire.

Le jour où Nils Antezana disparut sur le versant népalais de l’Everest, je montais moi-même par le Tibet avec mon groupe du Connecticut. Il m’avait fallu trois mois d’organisation, six semaines de marche dans l’Himalaya et dix jours d’ascension pour atteindre les tentes situées à deux jours de marche et 1 200 mètres du sommet. Mais l’apogée de mon ascension fut en fait le début de la fin de mon expédition. Des vents fous renversaient les alpinistes, et l’ascension de la face nord, couverte de neige, devenait épouvantablement difficile dans l’air raréfié. Ce ne furent pas les éléments, cependant, qui m’ont convaincu de battre en retraite, mais certains de mes compagnons qui, avec leur façon de se faire de l’argent en tutoyant le toit du monde, se sont comportés plus comme des mafieux que des montagnards. Rétrospectivement, certains de mes camarades alpinistes m’ont fait plus peur que la montagne elle-même.

Au cours de l’expédition, plus de 10 000 dollars de tentes, cordes et bouteilles d’oxygène disparurent, avant de réapparaître pour partie, cachés parmi le matériel de certains de mes compagnons de cordée. Certains alpinistes parlaient ouvertement de voler l’équipement ou l’oxygène d’autres groupes. Ils utilisaient les cordes et le matériel que d’autres expéditions avaient fixés sur la voie d’ascension, mais refusaient de contribuer à l’effort commun pour la sécuriser. Les Sherpas payés pour nous accompagner jusqu’au sommet, dont l’assistance était cruciale à notre succès et notre survie, nous soutiraient des milliers de dollars pour continuer leur travail, puis abandonnaient ceux d’entre nous qui les avaient payés. Certains alpinistes trafiquaient de la drogue et se défonçaient chaque jour au haschich, à la bière et au whisky à plus de 6 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Des prostituées et des proxénètes haranguaient les alpinistes au camp de base. Les membres des expéditions qui tentaient de s’opposer au comportement criminel de leurs coéquipiers étaient persécutés par ces derniers qui les empêchaient d’accéder aux ressources du groupe, leur refusaient la nourriture, les harcelaient à coups de pierres et finirent même par les brutaliser. Tous les membres de notre groupe sont revenus en vie, mais à y repenser, j’étais presque aussi mal préparé et aussi naïf que l’était Nils Antezana ; j’ai seulement eu la chance de comprendre à temps le péril auquel je m’exposais et l’intelligence d’abandonner alors que lui avait été au bout.

Tandis que le drame de Nils et celui des alpinistes du Connecticut se déroulaient, la plus grande des douze équipes de tournage présentes sur la montagne tournait un long-métrage sur le drame de 1996 sur l’Everest, où huit montagnards trouvèrent la mort lors de leur tentative du sommet. La mort de Nils avait souligné les changements qui s’étaient opérés dans cette région depuis cette tragédie. En 1996, Rob Hall, le plus respecté des guides de haute montagne après ses expéditions répétées au toit du monde, était mort sur l’Everest car il avait refusé d’abandonner derrière lui le corps agonisant d’un de ses clients. En 2004, Nils Antezana est mort sur les pentes de l’Everest après avoir été abandonné par son guide ; Nils croyait que ce dernier avait déjà gravi l’Everest, alors qu’en réalité c’était sa première tentative.

La saison 1996 a mis en évidence le danger que représentent ces guides de haute montagne hors de prix et leurs clients inexpérimentés qui rêvaient d’atteindre le sommet au cours de cette décennie. Et de nos jours, c’est pire encore. Cette dégradation est essentiellement due à l’explosion du nombre de touristes sur les flancs de cette très haute montagne.

Ceux qui pensaient que les déclarations d’Hillary ou les tragédies de l’année 1996 allaient ralentir le flux de visiteurs sur l’Everest se sont totalement trompés. Durant la saison du jubilé d’or de 2003, 264 personnes ont atteint son sommet. L’année suivante, ce chiffre record a explosé, avec 330 personnes. En 2006, ce furent près de 460 alpinistes et, en 2007, presque 600, soit six fois plus que les 98 montagnards qui avaient gravi l’Everest onze années plus tôt. Ce flot de touristes, et leurs millions de dollars dépensés dans ces lieux sauvages qu’ils ne connaissaient absolument pas, a entraîné dans son sillage de nouvelles espèces d’aventuriers, de parasites et de prédateurs.

Même si la plupart des gens se souviennent du désastre survenu au printemps 1996 sur l’Everest, seuls les alpinistes chevronnés ont en tête le chiffre exact des victimes de la tragédie – douze morts, dont huit lors d’une seule tempête. Mais l’argent que ces clients ont déboursé pour faire partie de l’expédition – 65 000 dollars par personne – a suscité bien des vocations. Des centaines d’alpinistes étrangers et de guides locaux sont arrivés sur les flancs de la montagne lors des saisons suivantes, attirés par les profits qu’ils pourraient tirer de cette nouvelle « industrie de l’Everest ». Le plus intéressé par le juteux business de la montagne s’est avéré être le gouvernement chinois qui a facilité l’accès à son pays et s’est mis à développer de nouvelles infrastructures afin d’attirer les alpinistes au Tibet.

Le 10 mai 1996, lorsque l’alpiniste indien – désormais connu sous le surnom de Chaussures Vertes (mais a priori nommé Tsewang Palijor) – est mort lors d’une tempête effroyable, le versant chinois de l’Everest était un lieu moins fréquenté. Une poignée seulement d’expéditions montaient par l’arête nord-est jusqu’au sommet, un nombre infime par rapport à celles qui utilisaient le versant népalais de la montagne. Dix années plus tard, alors que David Sharp avait rejoint Chaussures Vertes dans sa grotte, la fréquentation avait explosé. Avec au moins trente expéditions organisées chaque année, en plus des dizaines d’alpinistes indépendants, il y avait plus de monde et plus de files d’attente sur le versant nord (tibétain) que sur le versant sud (népalais). Cette nouvelle popularité du versant nord peut s’expliquer par le fait que les alpinistes voulaient éviter la multitude de crevasses et les chutes de séracs de la cascade de glace du Khumbu, le plus grand danger de la voie népalaise. Au nord, un tel danger n’existe pas. De plus, l’accès y est plus simple : au lieu de marcher pendant une semaine pour rejoindre le camp de base népalais, une route mène directement au camp de base du versant chinois, ce qui permet aux alpinistes de faire du stop jusqu’au point de départ de l’ascension. Mais la raison principale est le coût du permis d’accès à l’Everest depuis la Chine : entre 3 000 et 5 000 dollars, soit dix fois moins que ce que doivent payer les expéditions sur le versant népalais. Un prix au rabais qui a fait du Tibet l’hypermarché de l’Everest.

Même si le gouvernement chinois fait des efforts pour garder le versant tibétain propre et majestueux – des poubelles géantes et des éboueurs ont fait leur apparition ces dernières années autour du camp de base –, il est parfaitement conscient qu’un désordre plus insidieux s’étend au pied de la montagne. En 2007, lorsque des alpinistes chinois sont arrivés pour tester l’expédition qui porterait la torche olympique au sommet de la montagne, dans le cadre des cérémonies précédant les Jeux olympiques de Pékin de 2008, ils avaient avec eux des ustensiles rarement vus en montagne, des armes afin de protéger leur matériel et éloigner les voleurs de leur campement. Même si au cours de ces dernières années, quelques expéditions ont loué les services de gardes afin d’éviter que leurs tentes ne soient cambriolées, les soldats qui gardaient le campement chinois ont été les premiers professionnels chargés de la sécurité sur la montagne.

Ces armes à feu n’ont été que le premier élément d’une longue liste d’étranges accessoires débarquant sur l’Everest. Chaque année, les chefs d’expéditions ornent le toit du monde d’antennes satellites météorologiques, de GPS, d’ancrages boulonnés, d’échelles posées dans les passages les plus difficiles de la montagne et de milliers de bouteilles d’oxygène qui permettent à de plus en plus d’alpinistes de moins en moins expérimentés de tenter de parvenir au sommet. L’armée exponentielle de Sherpas fait tout le travail, sauf celui d’amener les clients des expéditions commerciales jusqu’au sommet. Ces installations attirent un nouveau type d’alpinistes sur la montagne : des francs-tireurs et des hors-la-loi qui veulent atteindre le sommet en utilisant le matériel, les vivres et le travail sur le terrain des expéditions mieux dotées que la leur.

La plupart des alpinistes qui se lancent dans des expéditions sans gros budget pour aller sur l’Everest parasitent, de manière intentionnelle ou non, les équipes mieux préparées et mieux équipées. Les aventuriers qui débarquent ainsi sans les médicaments ni le matériel médical indispensables deviennent des charges insupportables pour les médecins des expéditions bien organisées. Lors d’une expédition, il nous avait été demandé de ne pas préciser que nous disposions d’un médecin afin de tenir à distance les nombreux alpinistes malades des autres campements. Certains arrivent sans corde, sans broches à glace, ou sans tente de haute altitude ; ils regardent avec envie les guides et les Sherpas qui équipent la montagne, puis utilisent sans scrupule les cordes fixes et les abris que d’autres ont payés. Bouteilles d’oxygène, combustible et nourriture disparaissent chaque année des plus hauts campements du monde, la plupart du temps volés par des alpinistes occidentaux qui ont débarqué sur place sans s’être suffisamment équipés. Et lorsqu’un alpiniste indépendant mais sous-équipé comme David Sharp rencontre des problèmes en haute montagne, tous ceux qui croisent sa route et qui pourraient l’aider se retrouvent face au même cruel dilemme : renoncer au rêve pour lequel ils ont dépensé des milliers de dollars et enduré des mois de souffrance pour sauver quelqu’un qui est mal préparé, ou l’abandonner à son triste sort afin d’aller au bout de leur propre ambition.

Aucun autre sport, et peut-être même aucun autre défi humain, n’est aussi déchirant que l’alpinisme. Le nom même de cette activité – grimper – indique que le succès est lié à l’altitude atteinte. Mais la plus haute montagne du monde est loin d’être le sommet le plus difficile à gravir. De la manière dont elle est abordée de nos jours, selon de nombreux vétérans de la discipline, l’Everest est d’ailleurs aujourd’hui la plus facile des montagnes de plus de 8 000 mètres. C’est devenu un classique, à faire absolument. Avec ses échelles et ses cordes fixes un peu partout afin de surmonter les difficultés techniques, les néophytes qui savent à peine faire un nœud n’ont besoin que d’une bonne forme physique pour survivre en haute altitude et de savoir poser un pied devant l’autre pour parvenir au sommet du monde. Même si la plupart de ceux qui atteignent le sommet n’ont gravi que très peu d’autres sommets auparavant, on leur décerne, dès leur descente, le titre d’« Alpiniste de Rang Mondial ». Certains – instituteurs, vendeurs de voitures ou assureurs – redescendent du sommet transformés en conférenciers spécialistes de la motivation, écrivains, célébrités télévisuelles, athlètes sponsorisés, guides de montagne ou préparateur mental. Pour d’autres, gravir l’Everest ne représente qu’une ligne supplémentaire en haut de leur curriculum vitae déjà prestigieux – souvent des médecins, des chefs d’entreprise, des hommes politiques ou des athlètes venant d’autres disciplines.

Ces chasseurs de trophée payent pour atteindre le toit du monde et s’attendent à un retour sur leur investissement. La plupart de leurs guides et chefs d’expédition estiment que les lois ancestrales de l’alpinisme – monter sans l’aide d’aucun artifice, porter son équipement, ne laisser aucune trace de son passage – sont un obstacle à leur succès financier, et font tout pour rendre l’ascension la plus facile possible pour leurs clients. Les échelles, les pitons à expansion et les myriades de cordes fixes ont transformé la montagne en une sorte de chantier perpétuel. Mais tous ces accrocs aux règles de l’alpinisme semblent bien dérisoires aujourd’hui. La Chine a annoncé la construction pour l’été 2007 d’une « route pavée avec des rambardes de sécurité » jusqu’au camp de base de l’Everest, afin de préparer l’ascension de la torche olympique. Même si le gouvernement a fait marche arrière par la suite, une route non pavée menant au camp de base existe depuis des décennies. Un hôtel moderne de plusieurs étages y a été construit il y a quelques années, à une heure de marche seulement du camp de base, avec des lits confortables, de la bière fraîche et un télescope braqué sur le sommet. Tout près, un énorme relais de téléphone cellulaire a été installé par China Telecom afin d’offrir un réseau jusqu’en haut de la montagne pendant la saison 2007. Et le 5 mai 2005, des alpinistes effarés ont pu voir un hélicoptère se poser au sommet.

Les alpinistes ne sont pas les seuls à se faire de l’argent sur le dos de l’Everest. Conférences, photographies, documentaires, et même des programmes de téléréalité sont quelques exemples qui montrent que la montagne est devenue partie intégrante de notre quotidien, aux quatre coins du monde. En fait, plus il y a d’étrangers provenant des pays riches qui atteignent le sommet de la plus haute montagne au monde, plus l’Everest devient un élément constituant du monde civilisé. Les alpinistes chinois qui ont porté au sommet la torche olympique pour les Jeux de Pékin n’en sont qu’un exemple. En 2007, Ford a lancé son 4x4 de luxe – l’Everest – en faisant monter une caravane de voitures au pied de la montagne du même nom. En 2006, le parc d’attractions Animal Kingdom de Disney a inauguré un nouveau grand huit, Expedition Everest, où l’on se fait pourchasser par le Yéti sur une montagne créée pour l’occasion, à une soixantaine de mètres de hauteur, soit le point le plus haut de Floride ; c’est l’attraction la plus coûteuse et complexe jamais construite par Disney. Pourtant, ce manège est le reflet des changements les plus radicaux qui ont touché l’Everest ces dernières années : il est frappant de découvrir que le danger le plus menaçant pour les touristes n’est pas l’ascension vers le sommet, mais un prédateur qui les attaque sur leur chemin.

Que les gens montent jusqu’au sommet, arrivent au camp de base en luxueux 4x4, atterrissent au sommet en hélicoptère ou s’amusent sur une montagne russe en Floride, l’Everest attire de plus en plus de touristes et fait de plus en plus de victimes. Et cette tendance s’étend à d’autres montagnes, d’autres lieux sauvages et à d’autres pratiques sportives. De nos jours, des milliers de navigateurs, alpinistes, pagayeurs, plongeurs et trekkeurs amènent des millions de dollars dans des coins isolés et dénués de lois, à l’autre bout du monde. Cette richesse et le mode de vie dangereux de ces athlètes de l’extrême font naître de nouveaux périls dans les montagnes. La plupart de ces aventuriers découvrent que les situations les plus dangereuses dans ces lieux sauvages proviennent des tentes voisines, car l’appât du gain et l’ambition ont corrompu la nature sauvage.

Afin d’explorer les tréfonds du sommet du monde, j’ai essayé à deux reprises de m’installer sur ces quelques mètres carrés en haut de la montagne, ce point qui mesure l’accomplissement de l’être humain. Jusque-là, j’ai échoué. Et pourtant, la montagne m’a permis d’observer les changements de paradigmes du monde de l’aventure.

« Je veux juste en finir avec l’Everest », m’a dit David Sharp chez Sam, et j’ai compris ce qu’il voulait dire.

Je n’avais jamais vraiment eu envie de gravir l’Everest, pourtant, il ne m’a fallu qu’une ascension pour savoir que j’avais contracté la même fièvre des sommets que David. Je ne peux qu’espérer que ma propre contagion ne soit pas aussi violente que la folie qui lui a coûté la vie.

CHAPITRE 1

EVEREST, NÉPAL – 18 MAI 2004

Le long de l’autoroute de cordes qui mène au-dessus de 8 000 mètres sur l’Everest, le Balcon est assurément le plus bel endroit pour faire une pause, mais Big Dorjee, le Sherpa, et ses compagnons n’avaient jamais eu l’idée d’admirer le lever du soleil depuis ce perchoir. Les alpinistes qui, eux, contemplent ici le crépuscule vivent souvent leurs derniers instants.

En fait, lors de leur ascension du sommet par le versant sud de la montagne, la plupart des alpinistes espèrent voir l’aube plutôt que le crépuscule depuis ce balcon de glace, situé à plus de 8 400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Lorsque le jour pointe, cela fait déjà quatre ou cinq heures qu’ils grimpent pour atteindre l’arête neigeuse qui s’étend telle une piste d’envol vers la suite de leur ascension. Le soleil levant embrase le ciel derrière le Makalu, le cinquième sommet le plus haut du monde, mais, même moins massive et sans cette lumière cramoisie et jaune safran, il serait impossible de ne pas voir cette pointe acérée : le haut de l’arête triangulaire du Balcon pointe directement sur elle. Plus bas et au sud, les lumières des tentes du camp IV, le plus haut de la voie, forment un halo jaune dans la pénombre aride du Col Sud, l’abri le plus haut sur cet itinéraire, mais aussi le plus désolé. Au nord, la lointaine, immense et invariablement raide paroi du versant Kangshung s’étale sur plus de trois kilomètres sous le sommet de la montagne, scintillant dans la lumière naissante alors qu’elle disparaît vers le Tibet. Même les alpinistes les plus concentrés sur leur ascension apprécient cette vue. S’ils ne peuvent pas voir ce paysage, c’est qu’ils ne devraient pas être là ; les nuages les plus anodins qui cachent ce panorama peuvent devenir mortels plus haut sur la montagne.

Ceux qui continuent après le Balcon sont protégés du vent par plusieurs grands blocs situés au bord de la plateforme. Ils enlèvent leurs sacs à dos quelques minutes et souvent s’asseyent dessus en attendant de se regrouper. Tous les visages sont cachés sous un masque relié à leur bouteille d’oxygène dans leur sac à dos. Arrivés au Balcon, la plupart des alpinistes prennent la bouteille qu’ils utilisent depuis le début de l’ascension, la débranchent du système d’alimentation et la remplacent par une nouvelle. La plupart du temps, la bouteille qu’ils ont retirée n’est pas vide, alors ils la placent dans la neige à un endroit qu’ils mémorisent avec soin afin de la reprendre à leur descente du sommet, vers midi. À leur retour, ils remplacent leur dernière bouteille d’oxygène, pratiquement vide, par celle qu’ils avaient laissée dans la neige pour pouvoir rejoindre la relative sécurité du Col Sud. Un jour de haute fréquentation sur les pentes de l’Everest, des bouteilles d’oxygène orange et bleu attendent le retour de leur propriétaire, dépassant de la surface de la neige comme des bouées dansant sur les vagues. Pour les alpinistes qui arrivent tard au Balcon, qui sont épuisés ou bloqués par une tempête, cette dernière bouteille d’oxygène peut faire la différence entre la vie et la mort. Lorsque Big Dorjee est revenu au Balcon après son ascension du sommet ce jour-là, lui et ses compagnons étaient dans cette situation. Et parfois, il en était conscient, même une bouteille d’oxygène ne suffit pas à sauver un alpiniste à bout de forces.

Cela faisait plus de six heures que les quatre hommes étaient parvenus au sommet, et ils étaient restés dans la « zone de la mort » pendant plus de vingt heures. Ils étaient très en retard pour descendre. Les autres alpinistes qui étaient parvenus au sommet ce matin-là étaient déjà de retour au camp supérieur depuis des heures. Aucune aide possible à la ronde. Ce matin-là, le Sherpa Mingma, qui accompagnait son ami et collègue Dorjee, venait de réaliser sa première ascension de l’Everest. Il en savait assez pour être terrifié, mais il n’avait pas suffisamment d’expérience pour connaître tous les pièges mortels de la montagne. Dorjee, en revanche, en était à sa dixième ascension, et voyait la mort arriver de toutes parts.

Un nuage restait bloqué au sommet de la montagne, accompagné d’un vent violent et de bourrasques de neige menaçantes. En dessous d’eux, les ombres noires de la nuit montaient, glissant sur la roche comme des spectres glacés, faisant descendre la température à – 20 °C ou pire. La dernière bouteille d’oxygène de Dorjee et Mingma était épuisée depuis des heures. L’homme dont ils diraient plus tard qu’il était déjà mort lorsqu’ils l’avaient abandonné s’agrippa à leurs jambes comme un zombie, alors qu’ils quittaient le Balcon. Mais c’était le cadet de leur souci.

Avec plus d’un mètre quatre-vingts, Big Dorjee était assurément le plus grand des Sherpas – qui sont en général plutôt petits. Dorjee avait grandi à Thame, un village situé à une vingtaine de kilomètres du camp de base du versant sud de l’Everest. Pour les habitants de la vallée du Solo Khumbu, peuplée de hameaux tels que Thame, la grande montagne avait permis à cette région du Népal de se développer et d’élever fortement le niveau de vie des villageois, dont la plupart travaillaient comme porteurs ou cuisiniers pour les alpinistes et autres trekkeurs qui inondaient le coin. D’autres avaient ouvert des salons de thé ou des gîtes pour les nourrir et les loger. La richesse de la vallée de Khumbu était symbolisée par le sourire de Dorjee, éclairé par une dent en or située en dessous de sa moustache – témoignage des soins dentaires que Sir Edmund Hillary et d’autres ont financés dans la région, tout comme les écoles et autres cliniques. À l’instar de nombreux Sherpas, Big Dorjee sourit énormément pour compenser sa difficulté à parler les langues étrangères des alpinistes qui l’embauchent.

À quarante ans, Big Dorjee avait commencé sa carrière dans les montagnes comme conducteur de yaks, guidant des troupeaux d’animaux, parfois plus de cinquante, sur les sentiers raides, rocailleux et dans l’air raréfié. Mais la stature et la force de Dorjee lui ont offert d’autres opportunités, tout comme un diplôme d’Harvard vous ouvre les portes aux États-Unis. Son frère travaillait avec les équipes d’alpinistes et, au début des années 1990, une des nombreuses expéditions qui partent gravir l’Everest en avril invita Dorjee à travailler pour elle. Lors de sa deuxième expédition, il atteignit le sommet, rejoignant ainsi l’élite : un Sherpa qui a vaincu l’Everest est le mieux payé du Khumbu et il est assuré de trouver un emploi pendant la saison. Dorjee gagnait plus en deux mois qu’en une année à conduire des troupeaux de yaks. Cet argent lui permit d’envoyer sa famille vivre à Katmandou et d’inscrire ses deux filles à l’école, une véritable ascension sociale et économique que connaissent des dizaines de Sherpas comme lui.

Aux yeux de Manuel Luigi, l’organisateur de l’expédition italienne qui l’avait engagé, Big Dorjee était une valeur sûre. Trois mois plus tôt, il l’avait décrit en ces termes dans un e-mail envoyé à ses clients, Gustavo Lisi et Nils Antezana :

Dorjee Sherpa a quarante ans. Il est très, très fort et expérimenté. Il a été à l’Annapurna IV, au Makalu, au Cho Oyu, au Kangchenjunga et surtout quinze fois à l’Everest, dont neuf fois jusqu’au sommet (!). La dernière fois, c’était il y a un an, avec mon expédition.

Le mot « Sherpa » a tellement de significations différentes qu’il est difficile à comprendre. Les Sherpas forment un groupe ethnique qui émigra du Tibet au Népal il y a plusieurs siècles. « Sherpa » est aussi le nom de famille de la plupart des membres de cette tribu, ce qui ajoute à la confusion, d’autant que leur coutume veut que l’on donne à son enfant le prénom correspondant au jour de la semaine où il est né. Ces cinquante dernières années, les alpinistes occidentaux se sont approprié le terme de « Sherpa », l’attribuant aux porteurs d’altitude qui sont souvent, mais pas toujours, originaires de cette tribu. Ce terme est fortement associé à des valeurs de courage, de loyauté et d’honnêteté, et c’est toujours vrai pour la plupart des Sherpas. Presque tous les himalayistes reconnaissent volontiers qu’ils n’auraient guère eu de chance d’arriver au sommet sans l’aide des Sherpas.

Dès le départ, le médecin américano-bolivien et le guide argentin qui avaient recruté Dorjee et Mingma formèrent un couple improbable. Nils Antezana, médecin svelte aux cheveux poivre et sel, était réservé et poli, même avec les plus rustres des porteurs qui transportaient les centaines de kilos de leur matériel jusqu’au pied de la montagne. Pour Dorjee, comme pour la plupart des alpinistes que Nils rencontra sur l’Everest ce printemps-là, il semblait avoir la cinquantaine bien tassée. Il ne se vantait pas, qu’à soixante-neuf ans, il serait le plus vieil Américain à gravir le toit du monde, ou qu’il portait la même taille de pantalon que quarante ans plus tôt. Il était fier de sa forme physique, mais gardait cela pour lui. Chaque année, des alpinistes établissent de nouveaux records, celui du plus jeune ou du plus vieux, diffusant la nouvelle depuis le sommet, mais les coéquipiers de Nils n’apprendront son âge réel qu’une semaine après leur départ.

En revanche, son guide argentin, Gustavo Lisi, aimait se vanter. À trente-trois ans, il avait le comportement type des rock stars de l’alpinisme, levant le pouce sur les photos, prenant par l’épaule ses compagnons d’expédition, et racontant par le menu ses ascensions en Amérique du Sud et celle au sommet de l’Everest quatre années plus tôt, en 2000. Certains alpinistes connaissaient la véritable histoire de sa dernière expédition à l’Everest et celle de certaines de ses ascensions dans les Andes, mais ils préféraient ne pas en parler. Big Dorjee et Mingma ne savaient quasiment rien de ses récits, car Gustavo ne parlait pas anglais, et Dorjee et Mingma ne parlaient pas espagnol. Nils devait faire office d’interprète entre son guide et ses deux Sherpas, sauf pour les instructions les plus simples. Même si Gustavo était le guide, Big Dorjee et Mingma comprirent vite que Nils était celui qui payait tout et, à leurs yeux, cela faisait de lui le patron, même s’il leur donnait rarement des ordres. Les deux Sherpas n’étaient pas mécontents que Gustavo passe très peu de temps avec Nils, son client, les laissant le plus souvent guider le médecin sur la montagne. L’aimable médecin était facile à vivre et leur demandait peu de chose, contrairement à l’Argentin. C’était la première fois que Nils tentait de gravir l’Everest, et il est probable qu’il ne savait pas ce que l’on pouvait demander aux Sherpas, même s’il était exigeant par nature. Pour Big Dorjee et Mingma, il était non seulement agréable de rester avec lui, mais ils pourraient peut-être aussi décrocher de juteux pourboires – 2 000 dollars chacun, voire plus –, une somme que le guide de Nils ne pourrait jamais leur offrir.

Mais dès que l’équipe atteignit le sommet de l’Everest, Big Dorjee comprit qu’ils avaient peu de chance d’avoir le moindre pourboire.

Les témoins et les membres de l’équipe affirment que le groupe atteignit le sommet de l’Everest juste après 10 heures, le matin du 18 mai 2004. Pour le reste, leurs versions divergent. Dorjee prétend qu’ils n’avaient grimpé que dix heures, ce qui voudrait dire que l’équipe s’était mise en marche vers le sommet dès minuit, tandis que d’autres alpinistes auraient vu l’équipe quitter le camp du Col Sud juste après 20 heures, le soir précédent.

« J’ai fini de m’équiper, il est 20 heures et nous sommes prêts à partir pour le sommet », a indiqué Gustavo par téléphone satellite à son site web avant de partir.

Même si 10 heures du matin est une heure raisonnable pour atteindre le sommet, en partant à 20 heures la veille, cela signifie qu’ils avaient grimpé quatorze heures d’affilée avant d’atteindre le sommet, soit la moitié de leur périple. Ils avaient besoin d’au moins la moitié de ce temps-là pour redescendre jusqu’à leurs tentes… si tout se passait bien. L’équipe avait prévu de faire cet aller-retour au sommet en partant du camp IV le jour précédent, alors que les prévisions météorologiques annonçaient du soleil et une accalmie du vent sur la montagne. Mais ils ont préféré se reposer pendant cette journée. Alors qu’ils se dirigeaient vers le camp IV le soir du 17 mai, la météo, qui avait été annoncée favorable pendant plusieurs jours, s’était détériorée. Mais au sommet, Big Dorjee eut autre chose à penser que le changement de météo, car la tempête semblait avoir gravement affecté son client.

Le médecin était monté lentement, mais Dorjee affirme que rien dans son comportement n’indiquait qu’il souffrait du mal aigu des montagnes. Pourtant, Dorjee avait tenté à de multiples reprises de persuader le médecin et son guide de faire demi-tour, leur disant qu’ils étaient trop lents pour atteindre le sommet et redescendre en toute sécurité. Ni l’un ni l’autre ne voulurent battre en retraite.

Mais au sommet, affirme Dorjee, le médecin avait trébuché vers le vide, comme s’il allait sauter. Puis Nils avait enlevé son masque à oxygène et s’était allongé sur le dos dans la neige. Pendant les trois quarts d’heure que Nils, Gustavo et leurs Sherpas passèrent au sommet – une durée anormalement longue pour une équipe l’ayant atteint en fin de matinée, un jour de temps instable –, Dorjee dit qu’il avait le plus grand mal à faire en sorte que le médecin se tienne debout.

« Il devient fou », se souvient avoir pensé Dorjee.

Gustavo, cependant, affirme ne rien avoir vu de tout cela.

Le guide était occupé à photographier et filmer le panorama et lui-même depuis le sommet, mais il affirme que si l’un de ses compagnons avait été dans un tel état, il l’aurait remarqué. Gustavo prétend qu’il fut simplement étonné quand Nils lui demanda pourquoi il avait sa frontale allumée alors qu’il n’en avait pas, et quand le médecin mit plusieurs secondes à faire un signe à la caméra vidéo, après que Gustavo le lui eut demandé. Cette vidéo, qui est cadrée sur Nils pendant quelques secondes, est le seul enregistrement que Gustavo ait fait de son client au sommet, bien qu’une autre équipe qui atteignit le sommet ce matin-là ait pris une photo de Nils, agenouillé, leur faisant signe du sommet. Il n’a l’air ni fou ni malade sur aucune de ces images.

Mais, une fois la descente entamée, il devint évident que Nils avait besoin de l’aide de ses trois coéquipiers pour redescendre.

Le médecin était désorienté, avait du mal à voir, et progressait en titubant et trébuchant sur l’étroite arête de neige. Dorjee et Mingma encadraient le médecin, le dirigeant pour descendre, passant sa longe sur les cordes fixes et le soutenant par les bras lorsque ses jambes semblaient se dérober sous lui. Gustavo leur a prêté main-forte sur les passages les plus difficiles, mais Dorjee affirme que le plus souvent, le guide se trouvait quelques pas devant eux. Le temps que le groupe descende les soixante premiers mètres depuis le sommet, où se situe le passage le plus difficile – douze mètres en neige, glace et rocher, connu sous le nom du Ressaut Hillary –, Nils s’était évanoui. Dorjee sortit une corde de son sac à dos, et les Sherpas descendirent le médecin en bas du ressaut. Mais trois heures plus tard, l’équipe n’avait descendu que trente mètres de plus, arrivant au Sommet Sud, et Nils faillit basculer dans le vide. Le temps avait totalement changé, et les alpinistes perdaient souvent l’équilibre sous la force du vent. La dernière bouteille d’oxygène de Gustavo était vide – les Sherpas et lui avaient prévu de n’utiliser que deux bouteilles chacun, mais en avaient amené cinq pour leur client.

Alors que les Sherpas soutenaient fermement leur client en grande difficulté, ils virent Gustavo s’éloigner, faisant signe à Mingma de le rejoindre pour descendre avec lui. Mais Mingma ne bougea pas, et les deux Sherpas virent le guide leur tourner le dos et descendre sans plus attendre. Dorjee s’était habitué à ce que Gustavo marche seul devant ses coéquipiers, mais il était choqué de voir que le guide les abandonnait alors que la vie de l’homme qui l’avait payé pour gravir l’Everest ne tenait plus qu’à un fil.

Plus tard, Gustavo déclarera que Dorjee lui avait dit de partir devant afin de dégager les cordes fixes de la neige et de la glace, mais Dorjee affirme ne lui avoir rien dit, ils ne parlent pas la même langue. Dorjee assure que Gustavo se retrouva très vite à quelques centaines de mètres devant eux. Gustavo affirmera d’abord qu’il n’était qu’à quarante mètres d’eux, puis dira ensuite à quinze mètres, mais avec tous les membres de l’équipe diminués par le manque d’oxygène et épuisés, il aurait aussi bien pu être sur une autre planète.

Lorsque Dorjee, Mingma et Nils arrivèrent enfin au Balcon, à quatre cent cinquante mètres sous le sommet, Dorjee affirme que le médecin s’évanouit à nouveau. D’après les Sherpas, Nils était désormais inconscient la plupart du temps, et lorsqu’il revenait à lui, ses mots étaient incompréhensibles. Ils tentèrent de le faire boire, mais l’eau ruisselait sur son menton. Ils comprirent alors que leur vie était en jeu. Il leur faudrait presque toute la nuit pour redescendre un alpiniste pratiquement inconscient jusqu’au camp et, le temps d’y arriver, ils pouvaient tous mourir à cause du froid, du vent, ou du manque d’oxygène.

Sur le Balcon, Dorjee et Mingma trouvèrent un petit abri derrière un monticule de neige et y adossèrent Nils. Puis Dorjee dit qu’il sortit de son sac les deux dernières bouteilles d’oxygène de l’équipe. Même si lui, Mingma et Gustavo avaient épuisé leur oxygène, ils affirment qu’ils n’ont jamais pensé utiliser les deux bouteilles restantes de leur patron et, même s’il était quasiment certain qu’il ne les utiliserait pas, ils les laissèrent à ses côtés. Si Nils revenait à lui, si par miracle il arrivait à se relever, il aurait suffisamment d’oxygène pour descendre seul. Si quelqu’un parvenait à organiser un sauvetage, ce serait autant de bouteilles en moins à monter. Alors qu’il déposait les bouteilles d’oxygène dans la neige, bien en vue et à portée de main du médecin, Dorjee décela une lueur de lucidité dans les yeux hagards et exorbités de Nils. Même s’il ne pouvait prendre les bouteilles qui pouvaient sauver sa vie, il comprenait bien ce que cela signifiait. Ils l’abandonnaient. Mingma enleva sa veste en duvet et la mit autour du médecin qui délirait. Mais alors qu’ils s’apprêtaient à partir, Nils se manifesta.

« Je vais rester ici, et vous allez rester avec moi », et Dorjee se souvient aussi qu’il insista : « La montagne est ma patrie. Ne partez pas. Nous devons mourir ensemble. »

Alors qu’ils se retournaient, le médecin les supplia une dernière fois. Il s’agrippa aux jambes des Sherpas, tenant prise avec l’énergie du désespoir. Mingma réussit à se dégager et les deux Sherpas l’abandonnèrent pour descendre le long des cordes fixes jusqu’à l’abri du camp IV. Il est impossible de savoir quand est mort Nils Antezana, et tout aussi difficile de déterminer à quel moment les deux Sherpas décidèrent d’affirmer – malgré le regard et les gestes de leur employeur alors qu’ils s’éloignaient – qu’il était mort au moment où ils le quittèrent.

Près d’une heure après s’être libérés de l’étreinte de Nils Antezana sur le Balcon, Big Dorjee et Mingma Sherpa trébuchèrent sur le corps d’un homme, couché dans la neige. Gustavo Lisi, le guide du médecin, avait laissé ses coéquipiers derrière lui depuis des heures, mais n’était pas allé très loin au-dessous du Balcon. Il avait creusé un trou dans la neige, puis s’était enveloppé dans un sac de bivouac en nylon. Les Sherpas étaient abasourdis en découvrant que l’homme qu’ils croyaient déjà au camp était en fait assoupi à leurs pieds. Et ici, ils le savaient, le repos de Gustavo pourrait être éternel, l’hypothermie ou l’hypoxie le tueraient à coup sûr pendant son sommeil, alors ils secouèrent son sac de bivouac afin de le réveiller et l’aidèrent à se relever. Avant de repartir, le guide leur demanda ce qui était arrivé à son client.

« Descendons, car Nils n’avancera plus. Il est mort », auraient déclaré les Sherpas au guide – en tout cas, c’est ce qu’il affirma la première fois qu’il relata la tragédie. Mais sa version des faits n’était jamais la même. Plus tard, lors d’un entretien filmé, il racontera que les Sherpas lui avaient dit que le médecin était inconscient, mais encore en vie. Encore plus tard, Gustavo me confiera qu’il avait vu le médecin mourir alors qu’il était lui-même encore sur le Balcon. Lorsqu’ils se sont retrouvés, ni Gustavo ni les Sherpas n’auraient survécu s’ils n’étaient pas descendus au plus vite.

Alors que Dorjee et Mingma venaient tout juste de se débarrasser du fardeau d’un corps, ils en récupéraient un autre. Dans la pénombre, Gustavo accrocha un de ses crampons et dévala sur plusieurs dizaines de mètres la pente neigeuse que l’on nomme le Triangle, déchirant sa combinaison en duvet sur des rochers. Alors que les Sherpas l’aidaient à se relever, ils aperçurent sa lampe frontale éclairant la montagne au-dessus d’eux, à l’endroit où elle était tombée du front de Gustavo lors de sa chute. En dessous d’eux, d’autres lumières commençaient à éclairer les tentes du camp IV, pendant qu’une autre équipe d’alpinistes s’apprêtait à partir pour le sommet.

Au camp IV, Victor Saunders, un architecte britannique devenu guide de haute montagne, émergea de sa tente ainsi que son équipe de trois clients et trois Sherpas. Ils commencèrent à mettre leurs crampons et à ajuster le débit de leurs appareils à oxygène. Quand Victor jeta un coup d’œil sur la pente au-dessus d’eux, il aperçut immédiatement quelque chose d’anormal dans l’architecture du paysage : des lumières sur le Balcon. Quelqu’un était très en retard sur son retour au camp. Deux heures plus tard, Victor et son équipe croisèrent les trois alpinistes qui descendaient, éclairés par leurs lampes frontales : Big Dorjee, Mingma et Gustavo Lisi.

« Nous étions très étonnés de voir des lumières aussi haut à 9 heures du soir, mais ce qui nous a encore plus surpris c’est que lorsque nous les avons croisés, ils étaient à peu près à la même altitude, dit-il, ils descendaient très lentement. »

Victor et son équipe venaient juste de pénétrer dans la couverture nuageuse qui descendait le long de la montagne lorsqu’ils croisèrent l’Argentin et ses Sherpas. Aucun des alpinistes de l’équipe qui montait dans un temps qui empirait ni aucun membre de l’équipe épuisée de Gustavo ne prit le temps de discuter. Big Dorjee et Mingma, descendant plus vite que Gustavo, se regroupèrent avec les Sherpas de Victor sur les cordes fixes. L’Argentin regarda Victor tout en grognant, mais sans échanger un mot. Pourtant Victor pouvait voir que Gustavo n’allait pas bien, penché en avant, trébuchant, sa combinaison déchirée laissant échapper des touffes de duvet.

« C’est bizarre, se rappelle avoir pensé Victor. Quelque chose a dû mal tourner. »

Lorsque ses Sherpas quittèrent Dorjee et Mingma, ils hochaient la tête. Victor évite de porter des jugements sur les compétences des professionnels qui vivent de la haute montagne, mais ses Sherpas n’étaient pas aussi charitables.

« Mauvais Sherpas, dirent-ils à Victor lorsqu’il leur demanda ce qui les avait énervés. Mauvais Sherpas. »

Le sirdar