Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Silberburg-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Bei ihrer Geburt glaubte keiner, dass dieses schwächliche Mädchen durchkommen wird. Doch schmunzelnd stellt Hilde an ihrem 90. Geburtstag fest: "Ich habe sie alle überlebt." Die Jubilarin lässt ihr ereignisreiches Leben Revue passieren. Zeitgeschichtliche und romanhafte Elemente verknüpfen Hildes Erinnerungen zu einem Ganzen, erzählt aus der Sicht einer einfachen schwäbischen Frau, die trotz aller Widrigkeiten niemals am Leben verzweifelte. Jetzt als Taschenbuch.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 324

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Walter Häberle

Hilde, Sonntagskind

Ein Leben im 20. Jahrhundert

Walter Häberle, 1941 in der Nähe von Köln geboren und im Rheinland aufgewachsen, zog später mit seinen Eltern nach Unterweissach bei Backnang in Baden-Württemberg. In einem kirchlichen Internat machte er 1962 das Abitur und wurde Lehrer, erst in Aalen, dann bei und in Schwäbisch Hall. Dort heiratete er und zog später mit Frau und zwei Kindern nach Brüssel, wo er fünf Jahre an der Deutschen Schule unterrichtete. Heute lebt er in Künzelsau.

1. Auflage der Taschenbuchausgabe 2018

© 2003/2018 by Silberburg-Verlag GmbH,

Schweickhardtstraße 5a, D-72072 Tübingen.

Alle Rechte vorbehalten.

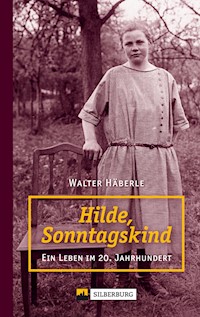

Umschlaggestaltung: Christoph Wöhler, Tübingen,

unter Verwendung einer Fotografie von Martin Sautter,

Giengen an der Brenz, 1927.

Druck: Gulde-Druck, Tübingen.

Printed in Germany.

ISBN 978-3-8425-2083-7eISBN 978-3-8425-1788-2

Besuchen Sie uns im Internet und

entdecken Sie die Vielfalt unseres Verlagsprogramms:

www.silberburg.de

Inhalt

Wenn sie aufhört mit Schnaufen

Das muss ich euch erzählen!

Er hat es nicht erlaubt

Sie kamen aus Hohenlohe

Wer sonst soll das machen?

An ihrem neunten Hochzeitstag

Marie hat ihre liebe Not

Auf ein frohes Wiedersehn

Vielleicht schaffen sie es

Tausend Mark vom Schultheißen

Der Herr führt seine Heiligen

Mit diesem Lausbuben da

Wenn du heiratest

So viel Anfang war nie

In Zeiten des Krieges

Hilde, dein Ernst kommt!

Wieder ganz von vorn

Er war früher nicht so

Im Häuschen am Berg

Da legt er sich hin

Feierabend

Für Mam

Wenn sie aufhört mit Schnaufen

»Anna, mein großes Mädle, deine Mamme braucht dich heut.« Sie hatten gerade das Mittagessen beendet: »Wir sagen Dank für Speis und Trank, in Jesu Namen. Amen.« Mammes Schwester Marie hatte mit ein paar raschen Handgriffen den Tisch abgeräumt und das Geschirr auf den Spülstein in der winzigen Küche getragen. Die Jüngere hieß eigentlich Maria, aber alle riefen sie Marie, und wie es im Schwäbischen üblich ist, betonten sie dabei das »A«, sodass es klang wie »Marri«. Wie jeden Tag schöpfte Marie heißes Wasser aus dem Schiffchen des Küchenherdes und begann sogleich mit dem Abwasch, Anna schnappte sich das Abtrockentuch.

»Aber ich hab mich mit Lene und Kätter zum Bohnenschusseln im Hof verabredet! Du weißt, zu zweit macht das keine Freude und dann sagen sie wieder: Immer wegen dir!« Mamme hatte Erwin auf dem Schoß und versuchte ihm nach und nach ein Löffelchen Brei einzutrichtern. Man sah ihr an, dass sie nicht recht bei der Sache war. Aus dem Schlafzimmer drang schon eine ganze Weile dünnes Wimmern herüber. »Ach, Anna, ich muss mich jetzt wieder hinlegen. Tante Marie hat mit den beiden Buben zu tun und hat doch heute auch Waschtag. Der kleinen Hilde geht es sehr schlecht, hörst du das? Papa hat heute früh beim Weggehen noch gesagt, wir sollen sie auf keinen Fall allein lassen. Jetzt lauf halt geschwind in den Hof hinunter und sag den Mädchen, dass du heute eine oder zwei Stunden später kommst!«

Anna zog enttäuscht eine Schnute und senkte den Kopf. Die Zöpfe mit den blassrosa Schleifen fielen ihr vor das hübsche Gesicht und verbargen den Trotz auf ihrer Miene. Tante Marie nahm ihr sanft das Abtrockentuch aus der Hand und gab ihr einen leichten Klaps auf den Po. Anna flitzte zur Glastür hinaus. Das Stakkato ihrer Schnürstiefel auf den hölzernen Treppenstufen wurde leiser. »Die hat ja noch ihre Schuhe an!«, dachte Mamme, wischte Erwin das Göschle und band ihm den Latz ab. Sie drehte sich nach Albert um. Der Dreijährige saß still auf seinem Fußbänkchen am Fenster, ganz vertieft in das abgegriffene Struwwelpeter-Buch, das sein Papa ihm gestern von der Arbeit mitgebracht hatte.

Christian Gottlieb Lang hatte bei der führenden Stuttgarter Spedition Paul von Maur eine gute Arbeitsstelle als Fuhrmann gefunden. Das Unternehmen lag am damals nördlichen Stadtrand von Stuttgart, direkt am Güterbahnhof in der Wolframstraße. Ein vierstöckiges Wohnhaus in der benachbarten Tunzhofer Straße gehörte ebenfalls Paul von Maur. Dort konnten seine Arbeiter wohnen. Sie hatten nur wenige Minuten zur Firma, die Miete war günstig und wurde gleich vom Lohn einbehalten. Gottliebs Lohn war karg, sicherte kaum das Existenzminimum der Familie, die unter Entbehrungen von der Hand in den Mund lebte, aber wenigstens war er sicher. Beim Ausliefern der Frachtsendungen fiel auch immer wieder mal ein kleines Trinkgeld an. Freitagabends saß er am Tisch in der Stube und machte aus den Münzen der Woche kleine Türmchen. Die höchsten bestanden aus Ein- und Zweipfennigstücken, aber es gab daneben immer ein kleines Türmchen aus »Sechsern«, wie er die Fünfpfennigstücke nannte, und ganz vereinzelt tauchten auch Groschen auf, die türmte er nicht, die legte er nebeneinander. Jeden Samstagnachmittag nach der Arbeit ging der Papa zum Bäcker und kaufte von seinem Trinkgeld Seelen, ein Gebäck. Dann wusste man: Es ist Wochenende.

Er war ein guter Fuhrknecht. Seinem Chef war er schon bald durch seine besonnene Art, seinen zupackenden Fleiß und seine Zuverlässigkeit aufgefallen. Paul von Maur war ein schwäbischer Firmenpatriarch vom alten Schlag. Er hatte ebenfalls zwei Söhne, die waren etwas älter als die seines Arbeiters Gottlieb Lang. Kleidungsstücke, die den Buben des Chefs zu klein geworden waren, wurden gelegentlich in eine Tüte gepackt und am Feierabend dem Fuhrmann mit einem Schulterklopfen unter den Arm geklemmt. So war gestern Abend aus der Tüte des Chefs auch das Struwwelpeter-Buch herausgekommen und Mamme hatte dem wissbegierigen Albert gleich die erste Geschichte vorlesen sollen:

Seht einmal, da steht er

Pfui! der Struwwelpeter.

An den Händen beiden

Läßt er sich nicht schneiden …

Aber gleich auf der ersten Seite war sie wieder von einem derart krampfhaften Hustenanfall geschüttelt worden, dass sie das Buch weglegen und keuchend nach der Marie rufen musste. Albert hatte das Buch an sich genommen und von seinem Fußbänkchen aus mit großen Augen verfolgt, wie sich sein Papa und Tante Marie um die Mamme bemühten. Gottlieb hatte seiner Frau mit dem Handballen den Rücken geklopft, Marie hatte der Schwester wieder den Blechnapf vors Gesicht gehalten, um den Schleim aufzufangen. Dabei hatte Mammes langer, dunkler Zopf über der Bettkante gebaumelt und gehüpft bei jedem Trommelschlag auf ihren mageren Rücken, dessen Knochen sich deutlich durch das dünne Nachthemd abzeichneten. Der Bub hatte inzwischen begriffen, dass Papa seine Mamme nicht hauen, sondern dass er ihr helfen wollte.

Albert hatte dann sein Buch der großen Schwester gebracht. Anna ging schon in die dritte Klasse und saß in der letzten Reihe, da, wo die fleißigsten und klügsten Mädchen saßen. Die Sitzordnung war damals zugleich eine Rangordnung. Die Lehrer platzierten ihre Schüler nach ihren Leistungen, und wenn die mal schlechter wurden, hieß es schnell: »Eins runter!« Dann musste man sich in den folgenden Tagen oder Wochen schon sehr anstrengen, nicht mehr schwätzen und viel »strecken« und mit den Fingern schnipsen, bis nach dem Kommando: »Eins rauf!« die Plätze wieder getauscht werden durften. Anna also konnte sehr gut lesen. Sie hatte sich mit dem kleinen Bruder darauf geeinigt, dass sie ihm jeden Tag eine Geschichte aus dem neuen Buch vorlesen würde, das musste reichen. »Dann hast du länger was davon.«

Jetzt also, nach dem Mittagessen, saß Albert auf seinem Bänkchen und klappte eine der dicken Seiten nach der anderen um. Er konnte sich schon denken, was da stand, die Bilder waren deutlich genug. Aber er freute sich darauf, dass Anna ihm heute die zweite Geschichte vorlesen würde. Der Rhythmus der Verse und der Klang der Reime hatten ihn gestern sehr beeindruckt. Das war aus den Bildern allein nicht herauszuhören. Bald würde er selber lesen lernen. Seit kurzem ging er ja schon in den Kindergarten, ins »Postdörfle« zur Diakonissenschwester Lina. Er konnte die richtige Schule kaum erwarten, wenn auch der Vater seine Vorfreude dämpfte: »Oh Albert, vom Lesen wird man nicht satt!«

Marie nahm Babett nun den anderthalbjährigen Erwin ab, damit Mamme sich wieder auf das Sofa legen konnte, von dem sie nur zum Mittagessen aufgestanden war. So fand Anna, als sie schnaufend vom Hof in den dritten Stock zurückgekehrt war, das gewohnte Bild der letzten Wochen vor: Mamme lag auf dem zum Krankenlager umgebauten Sofa in der Stube, trotz der sommerlichen Temperaturen mit einer wollenen Decke bis unters Kinn. Die kleine, rundliche Tante Marie erledigte die Hausarbeit. Albert spielte in einer Ecke der Stube mit Klötzchen und seinen Zinnsoldaten, unter denen sich eine ganze Anzahl verbogener Invaliden befand. Erwin krabbelte durch die ganze Wohnung und stakste neuerdings mit krummen Beinchen und angewinkelten Armen quiekend von einem Halt zum nächsten. Sie selbst wäre normalerweise bis drei Uhr bei ihren Freundinnen und würde sich dann an den Tisch setzen und Hausaufgaben machen. Aber vorhin hatte es ja geheißen: »Anna, mein großes Mädle, deine Mamme braucht dich heut.« Und dann war ja auch seit drei Wochen das Butzele da, das sie letzten Sonntag in der Erlöserkirche auf den Namen Maria Hildegard getauft hatten.

Mamme schlief nicht, sie hatte nur die Augen geschlossen. »Zieh erst einmal deine Schuhe aus«, sagte sie, als Anna immer noch etwas außer Atem in die Stube trat. »Seit wann läuft man im August mit Schuhen herum? Du weißt, neue Absätze sind teuer.« Anna musste die Schuhe eigentlich nur anziehen, wenn sie in die Schule oder in die Kinderkirche ging. Ihr Lehrer und auch der Pfarrer verlangten das von den Kindern. »Das gehört sich so in der Stadt.« Sobald sie aber wieder zu Hause war, musste sie sofort die Schuhe und Strümpfe ausziehen und barfuß laufen. »Wenigstens in den Monaten ohne R«, hieß es.

»Hast du Hausaufgaben zu machen?«, fragte Mamme. – »Ja, Lesen und Einmaleins, den Vierer heute.« – »Dann nimm dein Lesebuch und geh hinüber ins Schlafzimmer. Du bist doch meine Große. Setz dich neben Hildes Bettle und pass auf sie auf. Der Doktor war heute Vormittag da und hat gesagt, er könne ihr jetzt auch nicht mehr helfen. Er hat uns auf dem Zettel hier die Telefonnummer der Leichenfrau dagelassen. Pass gut auf, und wenn sie aufhört mit Schnaufen, dann ist sie gestorben und dann kommst du sofort herein und sagst es, damit Tante Marie telefonieren gehen kann.« – »Ja, Mamme.«

Anna kramte ihr Lesebuch aus dem Schulranzen und setzte sich im Schlafzimmer neben das Kinderbettchen, aus dem die ganze Zeit dieses hohe Wimmern gekommen war. Und während sie halblaut vor sich hin las und die Fabel »Vom Fuchs und dem Raben« so oft übte, bis es ganz ohne Stocken ging, weil sie den Text ja schon fast auswendig konnte, da war das Wimmern immer leiser geworden und hatte schließlich ganz aufgehört. Anna klappte behutsam ihr Lesebuch zu und wollte hinausgehen um zu sagen, das Butzele sei jetzt tot. Aber weil es doch eigentlich ihre Schwester hätte werden sollen, strich sie dem winzigen Wesen zum Abschied noch einmal scheu über die schorfige Wange. Da zuckte die kleine Hilde leicht zusammen, holte tief Luft und schlief ruhig atmend weiter.

Also setzte Anna sich wieder hin und begann den Vierer zu üben, wie es der Lehrer vorgemacht hatte: Erst langsam von vier bis vierzig, dann immer schneller, und als sie dreimal nicht stecken geblieben war, das Ganze rückwärts von vierzig bis vier. Aber ja nicht bis null, weil der Lehrer dann jedes Mal böse wurde und schimpfte: »Seit wann ist denn null eine Viererzahl?« Auch als Anna schließlich den Vierer richtig gut konnte und sich vorbeugte, hörte sie immer noch die leisen Atemzüge des Schwesterchens im Kinderbett.

Albert kam vorsichtig herein.»Ist sie schon tot?«, fragte er ängstlich. »Noch nicht ganz. Sie schläft gerade.« Er streckte Anna das Struwwelpeter-Buch hin und bettelte mit den Augen. »Also gut.« Anna las ihm die versprochene zweite Geschichte vor: »›Die Geschichte vom bösen Friederich.‹ Der Friederich, der Friederich, das war ein arger Wüterich …«. Danach lauschten die beiden den Atemzügen ihrer kleinen Schwester. »Das dauert noch.« Albert war sich ganz sicher. »Lies noch eine Geschichte vor, dann ist es nicht so langweilig.« Das leuchtete auch Anna ein und sie las Erwin auch noch »Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug« vor: »Paulinchen war allein zu Haus, die Eltern waren beide aus …«. Dann aber traten die Geschwister Hand in Hand in die Stube und verkündeten, das Butzele wolle gar nicht sterben und wenn sie jetzt nicht zum Spielen in den Hof dürften, dann seien die anderen bestimmt weg. Mamme ließ sich von Anna die Geschichte mit dem Fuchs und dem Raben vorlesen und auch den Vierer vorwärts und rückwärts aufsagen. »Also, ab mit euch!«, entschied sie dann. »Und Punkt sechs seid ihr daheim!«

Als Mammes Schwester Marie vom Wäscheaufhängen zurückkam, schaute sie gleich nach Hilde. Die begann zu quäken und Marie meinte, dann werde sie halt den Schoppen, den die Kleine heute Mittag verweigert habe, noch einmal zum Wärmen ins Schiffchen stellen.

Das muss ich euch erzählen!

Das alles hat sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts zugetragen, genauer gesagt, im August des Jahres 1909 in der Tunzhofer Straße 7 in Stuttgart, in der Wohnung der Familie Lang, die nach vorne lag, zur Straße hin, im dritten Stock rechts. Das Jahrhundert neigt sich nun seinem Ende zu. Am Sonntag, dem 25. Juli des Jahres 1999, feiert Hildegard Häberle im Altenheim »Schumm-Stift« in Murrhardt ihren 90. Geburtstag, im fünften Stock, im Zimmer zum Hof, hinten links. Sie feiert ihn bei bester Gesundheit, kann man sagen, sieht man einmal von den Schwächen und Beeinträchtigungen ab, die ein so hohes Alter nun einmal mit sich bringt. Im fünften Stock sind die Hausbewohner untergebracht, die noch selbst zurechtkommen und keiner Pflege bedürfen.

Hilde hat eine Blechschatulle auf dem Schoß, »Marke Teekanne, Düsseldorf«, bunt bedruckt mit Oldtimerautos. Darin bewahrt sie seit undenklichen Zeiten ihre Fotos auf. Schon vor 20 Jahren, als sie nur noch für sich selbst zu sorgen hatte und endlich Zeit genug für so etwas gehabt hätte, schenkten ihr die Kinder Fotoalben, Filzstifte und Klebeecken. Sie hatten gemeint, wenn sich die Mutter an langen Abenden ihre Blechkiste vornähme, die Fotos alle in eine Ordnung brächte, einklebte und beschriftete, sei das nicht nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für eine zuweilen gelangweilte und deshalb unzufriedene alte Frau. Nein, sie stellten sich außerdem vor, dass ihre Mutter bei dieser Beschäftigung gleichzeitig Rückschau auf ihr langes, bewegtes Leben halten und so manches Ereignis in der Nachbetrachtung noch einmal neu verarbeiten könne. Nicht nur die papierenen Bilder aus der Schatulle, auch die Bilder vor ihrem inneren Auge würden so in eine Reihenfolge, eine Ordnung und mit dem gehörigen Zeitabstand nun vielleicht auch zu einer neuen, abschließenden Bewertung gebracht. Davon versprachen sie sich eine positive Wirkung beim Übergang in den Ruhestand, in den Lebensabend der angehenden Greisin.

Jedoch die Fotoalben – mit der Zeit waren es drei geworden – sind leer geblieben. Dafür wurde die bunte Schatulle immer voller, weil jedes Foto, das ihr von Besuchern überreicht wurde, eine Zeit lang auf einem ihrer Schränkchen gegen ein Buch oder eine Blumenvase gelehnt zu stehen hatte und dann, bei der nächsten Aufräumaktion, eben in die Blechkiste wanderte. Kaum ging noch der Deckel zu. Ja, vor nunmehr sechs Jahrzehnten, da hatte sie ein richtig schönes Familienfotoalbum angelegt, immer sorgfältig die neuesten Bilder eingeklebt und beschriftet. Das Album gibt es leider nicht mehr. Es ist verloren gegangen, wie so vieles andere, das ihr einst lieb und teuer gewesen war, längst verloren gegangen ist. Vielleicht ist es die Erinnerung an jenen Verlust, die sie nun davon abhält, diese Arbeit ein zweites Mal in Angriff zu nehmen. Vielleicht fehlt ihr die Kraft dazu. Wer weiß das schon – wahrscheinlich weiß es nicht einmal sie selbst. Hilde zuckt nur mit den Schultern, wenn sie darauf angesprochen wird.

Ein Bild nach dem anderen nimmt sie nun, am Abend ihres 90. Geburtstages und am Abend ihres Lebens, in die Hand. Mal huscht ein wehmütiges Lächeln über ihr Gesicht, mal dreht sie ein Foto um, schaut auf die Rückseite und murmelt irritiert: »Das weiß ich jetzt nicht mehr, wann oder wo das war.« Dann wieder lacht sie und ihre blauen Augen blitzen: »Das muss ich euch erzählen!« Bei dem einen oder anderen Foto wird sie ganz ernst, blickt versonnen zum Fenster hinaus über die Baumwipfel des Murrhardter Waldes und sagt mehr zu sich selbst: »Oh, war das schlimm damals!«

Gerade hat sie von diesen schweren ersten Tagen ihres Lebens berichtet und kommt fast belustigt zu dem Schluss: »Seht ihr, die Ärzte wissen eben auch nicht alles. Unser Hausarzt war der Dr. Feldmann, ein jüdischer Arzt. Der sagte nach meiner Geburt zu meinen Eltern: ›Auf die müsst ihr aber sehr aufpassen!‹ Weder der Arzt noch meine Eltern hatten geglaubt, dass man mich durchbringen würde. Als Fritz, der Bruder meines Vaters, zur Hochzeit ihrer Schwester Rosine im April 1910 in Stuttgart war, hat er natürlich auch uns in der Tunzhofer Straße einen Besuch abgestattet. Später hat er mir erzählt: ›Mein Gott, Hilde, wie bist du da in deinem Bettchen gelegen! Ganz grau hast du ausgesehen und runzlig wie eine Hutzel. Wir haben gesagt, die kriegt ihr nie und nimmer groß.‹ Ja, so hat das angefangen mit mir – damals.« Der wässrige Blick der Greisin geht durch das Fenster ins Leere.

Es hat durchaus Symbolkraft, dass das Leben der kleinen Hilde seinen Anfang in Stuttgarts Tunzhofer Straße nahm. Diese Straße war und ist eine klassische Verliererstraße. Zu Beginn des Jahrhunderts lebten dort in beengten Verhältnissen bettelarme Arbeiterfamilien, 20 Jahre später waren es Hunger leidende Arbeitslose, nach dem Zweiten Weltkrieg ausgebombte Habenichtse und heute wohnen dort heimatlose Kurden und Vietnamesen.

Hildes Blick kehrt zurück in ihr Zimmer und ihre Augen gehen flink von einem Besucher zum andern: »So hat das angefangen mit mir. Aber Unkraut vergeht nicht! Ich bin immer noch da, die Letzte von allen, denn ich hab sie alle überlebt, jawoll! Seht ihr, ich bin halt doch ein Sonntagskind! Heute vor 90 Jahren war nämlich auch Sonntag und zugleich ein Feiertag, nämlich Jakobi! Dabei habe ich am Anfang schon gar kein Glück gehabt, ich war doch mein gesamtes erstes Lebensjahr nichts als krank. Da habe ich wohl sämtliche Krankheiten meines Lebens durchgemacht. Nachher bin ich nie wieder ernsthaft krank geworden, bis heute nicht – ein Sonntagskind eben!«

Er hat es nicht erlaubt

Mamme war schon vor Hildes Geburt längst gesundheitlich angeschlagen gewesen. Sie hieß Maria Barbara Usenbenz, aber alle sagten »Babett«. 31 Jahre war es her, dass sie auf der Schwäbischen Alb, in Dettingen am Albuch bei Heidenheim, zur Welt gekommen war. Ihre Eltern hatten sich später in der Krausengasse nahe der Kirche mit viel Fleiß eine kleine Landwirtschaft aufgebaut, von der allein sie aber nicht leben konnten. Deshalb war der Vater Johann Georg Usenbenz, Jahrgang 1850, nebenher Baumwart, wie schon sein Vater es gewesen war. Ein Baumwart ist für die öffentliche Bepflanzung in der Gemeinde zuständig, betreut die Baumschule, schneidet den Bauern fachgerecht ihre Obstbäume, weiß Reiser zu pfropfen, kennt sich mit Obstsorten und Beerensträuchern aus, kann veredeln, pflanzen, züchten und beraten.

Johann Georg Usenbenz hatte sich als junger Bursche in die Margarete Bosch »verguckt«. Die bediente und war Köchin im besten Dettinger Lokal »Hirsch«, das hauptsächlich von Herrschaften der weiteren Umgebung in ihren Pferdegespannen besucht wurde. Man sagt, sie konnte die feinsten Täubchen weit und breit zubereiten. Seiner Mutter war aber »diese Bosch da« einfach nicht gut genug, weil »mein Hansjörg«, wie sie immer sagte, ihr halber Herrgott war und doch eigentlich eine reiche Bauerntochter verdient hatte. Selbst als der Hansjörg mit »dieser Bosch da« ein Kind hatte, waren seine Eltern mit einer Heirat nicht einverstanden. Dieses Kind nun, 1878 geboren, war Babett, Hildes Mamme. Vermutlich hat sie ihre ersten fünf Lebensjahre bei den Großeltern mütterlicherseits verbracht. Erst als 1883 die Geburt des zweiten unehelichen Kindes kurz bevorstand, durften ihre Eltern heiraten. Nach diesem zweiten Kind, dem Sohn Johannes, der in Hildes Familie später immer nur »Onkel Usenbenz« genannt wird, kam 1890 Mammes Schwester Maria zur Welt, der wir schon als Tante Marie in Stuttgart in der Tunzhofer Straße begegnet sind. Hilde spricht von den Großeltern Usenbenz immer nur vom »Ehle« und der »Ahne«.

Wie es damals üblich war, ging Babett nach ihrer Konfirmation und Schulentlassung mit 13 oder 14 als Kindermädchen und Magd zu verschiedenen Bauern des Dorfes und dann als junges Mädchen vom Lande »in Stellung«. Als Haushaltshilfen bekamen die anspruchslosen jungen Frauen dort eine hauswirtschaftliche Grundausbildung als Vorbereitung auf eine spätere Ehe. Sie lernten kochen, nähen, waschen, bügeln, wurden mit Krankenpflege und Kinderbetreuung vertraut gemacht. Für die meist bürgerlichen Familien gaben sie billige und willige Arbeitskräfte ab. Neben freier Kost und Logis musste für sie lediglich ein geringes Taschengeld aufgewendet werden. Auf der anderen Seite waren sie daheim vom Tisch und lagen ihren Eltern, die damals in aller Regel viel mehr Kinder durchzubringen hatten als heutzutage, nicht mehr auf der Tasche.

Der Ehle hatte als junger Mann in den Jahren 1871 bis 1874 bei den »Roten Ulanen« in Ludwigsburg gedient, das damals königlich württembergische Garnisonsstadt war. Es bestanden wohl noch Kontakte dorthin, denn seine Tochter Babett hatte nun eine Stelle in Ludwigsburg gefunden. Im selben Haus wohnte ein Hauptmann. Dieser hatte einen Rekruten aus dem Hohenlohischen als Burschen. Der Bursche und das Hausmädchen begegneten sich fast täglich im Treppenhaus. So lernten sich Barbara Usenbenz und Gottlieb Lang kennen – und lieben. Als ihre Liebe im Jahre 1900 Früchte trug, wollte das Paar natürlich heiraten. Sie waren nun beide 22 und hatten längst beschlossen, zusammenzubleiben. Babett traute sich aber nicht, nach Dettingen zu fahren und ihren Eltern zu sagen, wie es um sie stand. Bei ihrem letzten Besuch auf der Alb hatte sie den Gottlieb schon einmal kurz erwähnt. Der Vater hatte sie bloß streng angeschaut und misstrauisch gefragt: »Ein Bursche aus dem Hohenlohischen? Hat der was daheim?«

Sie kannte ihren Vater nur zu genau. Wie hatte doch seine Familie all die Jahre unter seinem Jähzorn leiden müssen. Jahrelang konnte sie nicht entscheiden, welches Gefühl für ihren Vater die Oberhand gewinnen sollte, ihre zärtliche Liebe zu ihm oder ihre panische Angst vor seinen unvorhersehbaren Wutausbrüchen, wenn an seiner Stirn die Ader blau hervorquoll. Er war nicht der einzige Usenbenz, der diese Eigenart hatte. Sie nannten das den »Usenbenzen-Jähzorn«. Auch Babett konnte gelegentlich ganz schön in Zorn geraten und immer öfter setzte sie ihr hübsches Köpfchen durch. Andere nannten das freilich »einen ausgeprägten usenbenzischen Dickschädel«. Ein Vierteljahrhundert später wunderte sich Hilde einmal bei ihrer Ahne über einen Riss in der eichenen Tischplatte. Die Ahne erzählte: »Stell dir vor, da haben sich der Ehle und die Babett, deine Mutter, einmal so gestritten, dass der Ehle dermaßen mit der Faust auf den Tisch geschlagen hat, dass dieser Riss entstand. Von denen war eines so hart wie’s andere.«

Bei ihren Besuchen im Elternhaus war Babett in den letzten Jahren außerdem eine Eigenschaft an ihrem Vater aufgefallen, die sie als Kind nie so wahrgenommen hatte: Sie fand ihn manchmal fast etwas bigott. Jeden Sonntag ging man in die Kirche, jeden Dienstagabend zusätzlich in die Betstunde. Allmorgendlich zog der Vater die Tischschublade auf und brachte im Familienkreis den Tagestext aus dem evangelischen Losungsbüchlein zu Gehör. Dann stand die Mutter auf, leckte ihren Zeigefinger, riss das oberste Blatt des Neukirchener Kalenders ab, setzte sich wieder zu den anderen an den Tisch und las mit leiser, monotoner Stimme vor. Auf der Vorderseite stand immer ein Kernsatz aus den biblischen Büchern, der von einem Theologen ausgelegt wurde, die Rückseite brachte eine fromme Geschichte, welche die Botschaft der Bibel beispielhaft mit dem Alltag des Christen in Verbindung brachte. Zum Abschluss dieses täglichen Rituals wurde gemeinsam ein Gebet gesprochen. Sonntags gab es nach dem Mittagessen eine zusätzliche ausgedehnte Bibellesung, da konnte noch so schönes Spazierwetter sein. Keine Mahlzeit im Hause Usenbenz durfte ohne Gebet begonnen werden, war man auch noch so hungrig, keiner durfte vor dem Dankgebet vom Tisch aufstehen, egal wie eilig es einer auch haben mochte. Kein Nachtgebet durfte vergessen werden, wie müde man auch war, kein Fluch im Haus ertönen. So war es schon immer und ganz selbstverständlich Brauch gewesen und niemandem wäre eingefallen, auch nur in Gedanken daran etwas ändern zu wollen.

Aber jetzt fiel Babett auf, dass vor dem Frühstück christliche Tugenden wie Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Vergebung der Sünden beschworen wurden, nach dem Frühstück dann oft gnadenlos über Nachbarn, Bekannte und Verwandte hergezogen wurde, die sich in den Augen des frommen Vaters etwas hatten zu Schulden kommen lassen oder keinen gottgefälligen Lebenswandel führten. Die Tochter fand seine Verurteilungen hart und selbstgerecht. Aber sie schwieg dazu.

Babett wusste also, was sie zu erwarten hatte, wenn sie sich in den Zug Richtung Heidenheim setzen und mit ihrem schon sichtbaren Bäuchlein vor ihren Vater treten würde, ihn um die Zustimmung zur Heirat zu bitten. Und so wurde im Sommer des Jahres 1900 ihre Cousine Rosine Burger losgeschickt, die Lage erst einmal zu erkunden und einen Besuch von Babett und Gottlieb vorzubereiten. Rosine lebte schon seit einiger Zeit in Stuttgart. Sie war genau genommen eine Cousine zweiten Grades und mit Babett eng befreundet. Sie war eine rechte Friedensstifterin, immer darauf aus, irgendwo helfend eingreifen zu können. »Ich fahr für dich nach Dettingen und werde bei deinem Vater für euch anhalten«, hatte sie erklärt.

Wie verabredet kehrte Rosine zwei Tage später nach Ludwigsburg zurück und wie verabredet erwarteten Babett und ihr Gottlieb sie schon auf dem Bahnsteig. Rosine winkte den beiden am Abteilfenster des einrollenden Zuges freundlich lächelnd zu, aber auf den wenigen Metern von den Trittbrettern des Waggons bis zu dem wartenden Paar verlor sie dann schnell ihre mühsam aufgebaute Fassung. Mit einem Schluchzer ließ sie ihre Taschen neben sich auf den Bahnsteig plumpsen, neigte den Kopf zur Seite, breitete mit theatralischer Geste die weiß behandschuhten Hände aus und schloss ihre Cousine weinend in die Arme, wobei ihr der breitkrempige Hut verrutschte. Die Mission war also ein Fehlschlag gewesen. Wenn Babett ehrlich war, bedeutete das für sie im Grunde keine große Überraschung. Als die Freundin aber wenig später wieder in der Lage war zu sprechen, sauste wie ein wuchtiger Keulenschlag die ganze, niederschmetternde Wahrheit auf die Schwangere herab: Rosine sollte ausrichten, dass der Vater seine in Sünde lebende Tochter verstoßen habe. Sie solle es nicht wagen, ihm unter die Augen zu treten.

Gerade er, der damals bei seiner Heirat selbst schon eine fünfjährige Tochter gehabt hatte und dessen zweites Kind unterwegs war, gerade er schwang sich nun auf das hohe moralische Ross! Aber dass eben ausgerechnet seine »Babe«, sein Liebling, das schönste, klügste und tüchtigste Mädchen weit und breit »so etwas« gemacht hatte, mit einem hohenloher Habenichts, das war eine bittere Enttäuschung für den Mann und machte ihn nun so unnachgiebig hart.

Ein Vierteljahr später, kurz vor Babetts Niederkunft, reiste Rosine ein zweites Mal auf die Alb. Sie und Babett hatten die leise Hoffnung, der erste Zorn des Vaters könnte verraucht sein. Sicher hatte die Mutter inzwischen manch gutes Wort für die Tochter eingelegt. Bestimmt hatten sie auch darüber gesprochen, wie es ihnen selber doch vor gut 20 Jahren schwer gefallen war, mit der gleichen Situation fertig zu werden. Wahrscheinlich bedurfte es nur noch eines diplomatischen Versuchs, eines zweiten Anlaufs, die starre Haltung des Vaters zu erweichen. Wo sollte die junge Frau denn ihr Baby zur Welt bringen? Ihre Stellung in Ludwigsburg hatte sie natürlich verloren. Wie sollte sie als Ledige ihr Kind durchbringen? War es nicht auch ein gutes Zeichen, dass der Kindsvater eisern zu ihr hielt und beide weiterhin die feste Absicht zu heiraten hatten?

Später hat Rosine der Hilde die Szene so geschildert: »Oh, Mädle, das vergess ich mein Lebtag nicht: Deine Ahne ist vor deinem Ehle in der Stube auf den Knien gelegen und hat ihn mit gefalteten Händen unter Tränen angefleht, dass ihr Mädchen wenigstens zur Entbindung heimkommen darf! Er hat es nicht erlaubt, obwohl er selber doch das Gleiche gemacht hatte.«

So kam es also, dass Babett ihr Kind Anna Margaretha am 19. November des Jahres 1900 in einer Hebammenschule in Stuttgart zur Welt bringen musste. Es war eine schwere Geburt gewesen und Babett war zusätzlich durch eine Rippenfellentzündung geschwächt, als sie nach neun Tagen entlassen wurde. Wo sollte sie nun hin? Zuerst nahm sie eine Stelle als Amme an. Da musste sie zwei Kinder stillen, das eigene und das fremde. Das bekam ihr gar nicht gut. Dort war sie auf dem Dachboden untergebracht, in einer Kammer, die man nicht heizen konnte. Und der erste Winter des neuen Jahrhunderts wurde bitterkalt. Ihre Schwester Marie hat später oft behauptet, dass Babett sich in diesen Monaten ihre Krankheit geholt habe.

Rosine wurde Annas Patentante, was auf Schwäbisch »Dote« heißt, weshalb sie später in der Familie »Dote Rosine« genannt wurde. Die Großeltern in Dettingen nahmen wenigstens die Enkeltochter Anna bei sich auf, das hatte die Ahne beim Ehle schließlich durchsetzen können: »Was kann denn das arme Würmle dafür?« Eine weitere Parallele zu dem Geschehen vor 22 Jahren. Tochter Babett durfte sich aber noch jahrelang nicht in Dettingen blicken lassen. Sie ging in den Folgejahren bei verschiedenen Haushalten in Stellung. Nur ihrer übergroßen Liebe hatte es das junge Paar zu verdanken, dass es diese schwere Zeit durchstehen konnte. Für die beiden stand fest: Nichts und niemand sollte sie jemals auseinander bringen. Ein zweites Kind, das sie Albert nannten, mussten sie wieder hergeben. Es starb bald nach der Geburt. Erst dann, nach vier Jahren, lenkte der Ehle schließlich ein. Babett durfte im Juli 1904 ihren Gottlieb heiraten und endlich ihre Anna ganz zu sich holen. Die Ahne hatte das Enkele inzwischen so ins Herz geschlossen, dass sie es am liebsten gar nicht mehr hergegeben hätte.

Sie kamen aus Hohenlohe

Gottliebs Militärdienstzeit war inzwischen abgelaufen. Er suchte eine Arbeitsstelle, möglichst in Stuttgart, wo seine Babett jetzt in Stellung war. Da traf es sich gut, dass sein »großer Bruder« Karl, der seit einiger Zeit bei der Spedition Paul von Maur beschäftigt war, ihm dort eine Stelle als Fuhrknecht vermitteln konnte. Das passte auch deshalb, weil Gottlieb sich mit Pferdefuhrwerken auskannte. Auch ihre beiden jüngeren Brüder Christian und Michel gingen nach der Schulentlassung diesen Weg. Die Arbeit als Bauernknecht bot keine Perspektive. Dort in Stuttgart versprachen sie sich ein besseres Fortkommen. An eine regelrechte Berufsausbildung war nicht zu denken. So arbeiteten eine Zeit lang vier Lang-Brüder bei Paul von Maur.

Sie kamen alle aus dem hohenlohischen Tiefensall. Dieses kleine Bauerndorf liegt im Norden von Württemberg, zwischen der damaligen Oberamtsstadt Öhringen und dem malerischen Kochertal-Städtchen Forchtenberg. Ihr Vater, Georg Gottlieb Lang, Jahrgang 1848, stammte aus Tiefensall. Er war dort Tagelöhner gewesen, hatte für die Bauern gearbeitet, mal auf den lang gestreckten Feldern und Obstwiesen, die sich im Osten des Dörfchens auf die Hohenloher Ebene hinaufziehen, mal beim Holzmachen in den westlich des Hirschbachs gelegenen Waldstücken. Nur für kurze Zeit, nämlich für den Militärdienst und wegen seiner Teilnahme am Krieg gegen Frankreich 1870/71, hatte er Tiefensall verlassen.

Ihre Mutter Christine Rosine, eine geborene Köhler aus dem nahen Schwarzenweiler, war eine sehr geschickte und fleißige Näherin. Sie fertigte für die Bauern der Umgebung Hemden, Kittel und Schürzen und trug damit viel zum Unterhalt der großen Familie bei. 1852 war sie geboren, mit 24 hatte sie geheiratet. Da brachte sie schon ihren anderthalbjährigen Sohn Karl mit in die Ehe. In den nächsten 20 Jahren hat sie dann nicht weniger als 16 weitere Kinder zur Welt gebracht. Und als ob das nicht schon genug Not, Elend und Schmerzen für die brave Frau bedeutet hätte, sind auch noch neun davon klein weggestorben oder gar tot geboren. Neunmal schrie sie ihren Schmerz in ihr Kopfkissen, wenn sie unter Tränen ein weißes Totenhemdchen nähen musste. Neunmal fragte sie ihren Mann, ihren Pfarrer, ihren Herrgott gar, warum das nur geschehen müsse. Neunmal tröstete der Mann sie mit den gesunden Kindern, die sie doch hatten, und mit der Hoffnung, das nächste werde leben. Neunmal salbaderte der Pfarrer, Gott nehme die besonders bald zu sich, die er am meisten liebe. Neunmal blieb ihr Herrgott gänzlich stumm. Und es soll keiner glauben, der Schmerz sei beim Neunten geringer gewesen als beim Ersten. Sechs Buben und zwei Mädchen haben sie freilich großgezogen.

Im Juli 1902 zogen die Langs mit ihren drei jüngsten Kindern nach Eichach, das eine gute Wegstunde von Tiefensall auf der Höhe über dem Kochertal liegt. Michel war da gerade 13 und im letzten Schuljahr, Georg, den sie »Schorsch« nannten, zwölf und der Nachzügler Friedrich, »das Fritzle«, ein Bub von sechs Jahren. Die anderen vier, auch Gottlieb, lebten damals schon nicht mehr bei den Eltern. Die 22-jährige Tochter Katharine arbeitete bereits seit einigen Jahren als Magd auf dem Hof des Bauern Christian Koppenhöfer in Eichach. Sie war es auch, die ihre Eltern dazu überredet hatte, nach Eichach zu ziehen. Für eine Tagelöhner-Familie war so ein Umzug eine außergewöhnliche Entscheidung. Und das kam so: Bei einem Bauern in Tiefensall hatte es gebrannt. Bei der anschließenden Untersuchung kam heraus, dass es sich eindeutig um Brandstiftung gehandelt hatte. Man suchte im Dorf nach dem Täter. Da bot der Bauer dem Tagelöhner Lang, der ein recht armer Schlucker war mit einem Stall voller Kinder, Geld dafür, dass er die Sache auf seine Kappe nahm. Der Plan ging auf, es kam zur Gerichtsverhandlung vor dem königlich württembergischen Schwurgericht in Schwäbisch Hall. Hildes Großvater war voll geständig, wurde verurteilt und kam ins Zuchthaus. Michel Lang erzählte später: »Ich werde in meinem ganzen Leben nicht vergessen, wie unser Vater heimkam und keinen Schnurrbart mehr hatte! Das war eine große Schande, dass man ihm im Gefängnis den Stolz eines Mannes genommen hat.«

Der Umzug nach Eichach war also eigentlich ein Ausweichmanöver gewesen. Der Vater konnte sich nach dieser schlimmen Geschichte in Tiefensall nicht mehr halten. Wer wollte schon einen vorbestraften Brandstifter bei sich auf dem Hof arbeiten lassen! Die fünf Langs bezogen in Eichach das Nebengebäude auf dem Hof des Bauern Koppenhöfer. Katharine hatte diesem unter dem Siegel der Verschwiegenheit die Geschichte von der angeblichen Brandstiftung anvertraut. Er hatte keinen Grund, ihr nicht zu glauben. Der Vater arbeitete fortan als Knecht auf dem Hof, die Mutter nähte wieder, versorgte ihre Familie und half morgens und abends im Stall. Katharine war die Großmagd des Bauern, Michel, Schorsch und der kleine Fritz mussten, so lange sie noch zur Schule gingen, fleißig mit anpacken.

Vier Jahre darauf, im Spätherbst 1906, war Christine Rosine Langs Leben erschöpft, ein Leben, das aus nichts als Not, Arbeit und Kinderkriegen bestanden hatte. Da war sie 54. Ihr Sohn Michel beschrieb das später auf die Frage, woran sie denn gestorben sei, so: »Die versiegte regelrecht, wie ein Brunnen, bei dem immer weniger Wasser kommt. Zuletzt kamen nur noch Tröpfchen, dann war es aus.«

Zwei Wochen später heirateten Katharine Lang und der Bauer Christian Koppenhöfer. Die umfangreichen Hochzeitsfeierlichkeiten waren seit langem geplant und alle Vorbereitungen getroffen, da wollte der Bauer sie wegen dieses Todesfalls nicht absagen. In der Weihnachtszeit wäre eine Hochzeit nicht angebracht gewesen. Man hätte sie ins nächste Jahr verschieben müssen. Wem wäre damit gedient gewesen? So zog Katharine also aus der Mägdekammer hinunter in die Wohnung des Bauern. Sie soll es dann nicht besonders gut bei ihm gehabt haben. Der zehnjährige Schulbub Fritz blieb nun als Letzter bei seinem Vater auf dem Altenteil. Er wurde auf dem Hof dringend gebraucht. Später erzählte er Hilde, wie er jeden Morgen erst im Stall helfen musste und dann, wenn die Schulglocke läutete, durch den Wald zur Schule nach Ohrnberg hinunterrannte. Er war dann später auch der einzige von den Geschwistern, der von seinem Elternhaus »in Eichach« sprach. Alle anderen fühlten sich doch stets als Tiefensaller.

Die Jubilarin legt das Foto vom Hof Koppenhöfer in Eichach zur Seite. Ihr Sohn Walter hatte es aufgenommen, als er vor ein paar Jahren zusammen mit seinem Vetter Reinhard ihren hohenlohischen Vorfahren nachgespürt hatte. Die beiden hatten dort noch einen Sohn von Katharine und Christian Koppenhöfer angetroffen, den über 80-jährigen Fritz. Dessen Bruder Karl war im Mai 1990 gestorben, ihre Mutter Katharine, die Schwester von Hildes Papa, mit knapp 88 im Jahre 1968. Hilde selbst hat die Heimat ihrer Vorfahren väterlicherseits, Tiefensall oder Eichach, nie gesehen: »Ach Gott, das Reisen war damals nicht so einfach wie heute. Allein die Hinfahrt von Stuttgart nach Eichach wäre mit dem Zug schon eine Tagesreise gewesen. Bei Hochzeiten und Beerdigungen hat man aber immer wieder Verwandte aus Eichach getroffen. ›Mir kumme von Aachet‹ sagten die in ihrem hohenloher Dialekt. Mein Bruder Albert war einmal von Schwöllbronn aus mit dem Fahrrad dort. Der hat erzählt, in Eichach sei die Welt mit Brettern vernagelt. Als er beim vorletzten Haus des Dorfes schließlich nach seinen Verwandten gefragt habe, sei auf der gegenüberliegenden Straßenseite einer vor die Haustüre getreten und habe gerufen: ›Koppenhöfer? Hier!‹«

Hilde kramt weiter in der Blechschatulle und legt ein Foto auf den Tisch: »Hier, das ist der Onkel Michel, da ist er vielleicht 30. Gut sieht er aus, gell? Der hat es von allen Lang-Geschwistern am weitesten gebracht. Der wollte immer etwas Besseres sein. Hat er ja dann auch geschafft, der Herr Fabrikant. Der war eben wif, hatte auch nur zwei Kinder und nicht zehn, wie sein Bruder Karl zum Beispiel. Damit kann man es ja zu nichts bringen.«

Von den sechs Lang-Söhnen hatte er, Michael Georg, 1889 in Tiefensall geboren, tatsächlich etwas Besonderes an sich. Er war immer etwas anders als seine Brüder und wollte es auch sein. Wo er hinkam, zog er wie selbstverständlich die Unterhaltung an sich und erregte Aufmerksamkeit, ohne dabei überheblich zu sein. Er gab eben den Ton an, sagte auch ungefragt seine Meinung, sprühte vor Ideen und führte immer gleich das Regiment. Er hatte Charisma.

Schon als kleiner Bub in Tiefensall hatte er mit seinem offensiven Wesen Erfolg. Wenn die Mutter wieder eine Näharbeit fertig hatte, musste eines der Kinder sie zu dem Bauern tragen, der sie bestellt hatte. Gottlieb, der ein stiller Mensch war, genierte sich immer. Dann trat Michel auf den Plan und die Mutter sagte: »Komm, Michele, komm, trag du’s halt fort!« Der Michel machte das gerne, denn dem kleinen, aufgeweckten Kerlchen hat man bei den Kunden jedes Mal etwas mitgegeben. Später erzählte er immer wieder amüsiert, wie er den dümmeren unter den Bauernbuben die Schulaufgaben gemacht habe und jedes Mal mindestens ein Vesper dabei herausgesprungen sei. Ja, der Michel war immer obenauf und hatte stets etwas mehr als die anderen Geschwister.

Nach der Schulentlassung schickte man ihn wie seine Brüder auch als Knecht zu einem Bauern, aber das war dem Michel schon bald nicht gut genug. Er wollte mehr, er wollte nicht sein Lebtag Tagelöhner sein wie sein Vater und sich alle paar Stunden sagen lassen, was er zu tun hatte, womöglich noch gar von einem, der dümmer war als er. Nein, er hatte eine andere Vorstellung vom Leben, etwas mehr durfte es schon sein, er wollte höher hinaus. Als er nach Stuttgart zu Paul von Maur ging und im selben Haus in der Tunzhofer Straße wohnte wie sein elf Jahre älterer Bruder Gottlieb, da bekam er dort im Handumdrehen den Posten des Hauswarts. Hellwach und quirlig hielt er ständig Ausschau nach lohnenden Nebeneinkünften. Keine Arbeit war ihm zu viel.

Mit 18 schwängerte er daheim in Hohenlohe eine reiche Bauerntochter, die sieben Jahre ältere Karolina Klaiber aus Schwöllbronn. Ihre Eltern hatten neben der Metzgerei eine Landwirtschaft. Lina, wie man sie rief, war eine selbstbewusste, intelligente Frau, die rechte Partnerin für den strebsamen, gewandten Michel. Ein halbes Jahr später, am 9. Mai 1908, wurde im Gasthaus »Zum Schlachthof« in Stuttgart Hochzeit gefeiert. Wieder hatte er seinen Schnitt gemacht.