7,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

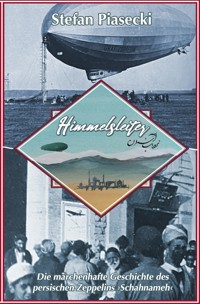

Am Vorabend der Weltwirtschaftskrise 1929 versuchen der Potsdamer Textilunternehmer Theodor Simon und die Zeppelin-Werke einen Befreiungsschlag gegen die wirtschaftliche und außenpolitische Isolation Deutschlands: Unter Vermittlung des Auswärtigen Amtes soll in Persien ein Lufthandelsstützpunkt für den neuen Zeppelin LZ 128 ›Schahnameh‹ entstehen und den Handel mit indischer Seide erleichtern. Konkurrenz droht aus Großbritannien durch die Luftschiffe R100 und R101, doch der Schah von Persien hält zu Deutschland. In geheimer Mission wird der Ingenieur Wilhelm Darburg nach Teheran geschickt, um LZ 127 ›Graf Zeppelin‹ auf dessen historischer Weltumrundung eine werbewirksame Stippvisite zu ermöglichen. Trotz eines sich unaufhaltsam nähernden Staubsturmes soll die Landung erfolgen. Darburg trifft in Persien auf eine mit brutalen Mitteln modernisierte Gesellschaft und eine illustre Schar westlicher Abenteurer: Spione, Künstler und Handeltreibende wie Maren Grande und Elena Reason, die für die UFA-Film und Paramount-Pictures um die wenigen Kinos ringen. Der gestrandete Schriftsteller Byron Alvarado wartet auf Geld aus New York, überraschend taucht der Engländer Mason Ruby auf. Verbunden sind sie durch das mysteriöse Medium Mahpareh, dessen Kontakte ins Jenseits die traditionelle persische Männergesellschaft beunruhigen. Der neue Historienroman des Autors von »Kleine Frau im Mond« und »Die Sterne der Welt« entwirft ein authentisches Bild Persiens zu Beginn der Herrschaft Reza Schahs und einer Gesellschaft, die rasant aus dem Mittelalter in die Neuzeit befördert wird. Stimmen zum Buch: "Dieses wunderschöne und sehr empfehlenswerte Buch kombiniert historische Dokumentation mit einer abwechslungsreichen fiktiven Geschichte. Es enthüllt die Anmut, vielfältige Schönheit und Gewohnheiten der historischen persischen Kultur und verbindet persische mit deutscher Geschichte. Mit Witz und Spannung bewegt sich die Handlung durch eine längst vergangene Welt, die Schritt für Schritt enthüllt wird. Kulturelle und religiöse Ereignisse sind wie selbstverständlich Teil des Geschehens; die Integration von technischen Geräten, des Flugwesens und von Schauplätzen erfolgt mit präziser Genauigkeit. Das Buch ist sehr einfühlsam geschrieben und gleichwohl unterhaltsam wie auch informativ. Man kann beim Lesen nicht davon ablassen." Dr. Hamideh Behjat, Assistenzprofessorin. Fakultät für fremde Sprachen und Literatur der Universität Teheran. "Die Lektüre der "Himmelsleiter" war so spannend und lebendig, dass man sich kaum vorstellen kann, dass sich diese Handlung nicht tatsächlich so ereignet hat!" Bernd Erbel, ehemaliger deutscher Botschafter im Iran 2009-2013 "Als Berufspilot war ich dienstlich häufig in Teheran und lernte die Stadt kennen. Daher habe ich "Die Himmelsleiter" mit großem Interesse zu lesen begonnen und war am Schluss regelrecht gefesselt. Ich kann diesen historischen Fliegerroman jedem empfehlen." Gerd Fucke, ehemaliger Verkehrspilot und Leiter des Technikmuseums Hugo Junkers in Dessau

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 634

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Stefan Piasecki

Roman

edition vi:jo

Impressum

Copyright: Stefan Piasecki

Ebook 120425

Stefan Piasecki im Web:

www.editionvijo.com (Romane)

www.instagram.com/stefan.piasecki.boucher/

Titelillustration: Monika Spillecke, Duisburg

Persischer Schriftzug: Mohammad Asgari Maspi, Teheran

Karte: Teheran 1930 (Shirazian 2010; siehe Literaturverzeichnis)

Veröffentlicht von:

edition vi:jo - Stefan Piasecki

c/o Contendo Media GmbH

St. Huberter Landstraße 21

47839 Krefeld

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig.

Perlendieb

Einladung nach Potsdam

Radio Teheran?

Simon’sche Textilfabrik, Potsdam

Seidenfabrikant Theodor Simon

Ankunft in Teheran

Der Brunnen von Fatemeh

Moharram

Polizeieinsatz in der Straße Laleh-Zar

Die gehobene Gesellschaft von Teheran

Probeflug nach Ghom

Angriff auf dem Bazar

Mahpareh, das Geistmedium

Der Gesandte ist zurück in Teheran

Jenseits von Alamut

Ein Termin beim Hofminister

Diebstahl! Wo sind die Pläne?

Ist es vorbei, bevor es angefangen hat?

Wer ist Mister Ruby?

Im diplomatischen Dienst

Das Wunder der Nour-Steine

Hans Schulz in Teheran

Ein Weg durch das Elburs-Gebirge

Geheimnisse und Verdächtigungen

Diplomatische Spannungen

Mostafa-Kuli Mirza mischt sich ein

Mahparehs Geheimnis

Protest nach dem Freitagsgebet

Sturm über Teheran

Ein Tsunami aus Staub und Salz

Hysterie und Teufelsfurcht

Choda hafez, Graf Zeppelin

Karten und Abbildungen

Danksagung

Literaturliste

»Du bist Deine eigene Grenze, erhebe Dich darüber.«

Hafis

Perlendieb

Laut und eindringlich legte sich der Ruf zum Dhuhr, dem Mittagsgebet, wie ein himmlisches Seidentuch über die engen Gassen und Winkel des Hauptbazars von Teheran, des Bazar-e Bozorg. Nicht eine einzige Sekunde verebbte das Gewimmel der Menschen, die sich eng gedrängt aneinander vorbeibewegten. In die Soltani-Moschee gleich nebenan strömten viele, als folgten sie einem geheimnisvollen Sog.

Ein schwitzender Ausländer drängte sich mit ihnen, seine Augen wieselten umher.

»Chordad heißt Juni, zehn Tage zurückrechnen. 16. Chordad 1308 ist der 6. Juni 1929«, murmelte Byron Alvarado immer wieder. Er war gebildet, gefeierter Schriftsteller und nicht dumm. Aber das? Warum zum Teufel datierten die Perser so vorsintflutlich? Es war Donnerstag, Pantsch Schanbeh, und alles schien sich auf den Straßen Teherans zu drängen was Füße besaß oder Räder hatte. Morgen, am Jomeh, dem 7. Juni, war der persische Ruhetag. Dann würde er wieder bezahlen müssen!

Mit zunehmender Unruhe hatte Byron eine geschlagene halbe Stunde vor dem Sardar, dem Haupttor gewartet, das unvermittelt in die Tiefen des Gewirrs von Gassen und Pfaden führte, die den Bazar von Teheran bildeten. Er zupfte an einem Faden seiner Hose herum, obwohl er wusste, dass das selten gut ausging. Dort unten gab es hunderte von kleinen und winzigen Geschäften, manche nicht größer als eine Nische, in denen man von Brautkleidern über Möbel, Fleisch und Früchte alles kaufen konnte. Eine Kleinstadt in der Stadt, mit Moscheen und Banken, bevölkert von den handelnden Bazari: Kupferschmieden, Gewürzmachern, Geldwechslern, Hawala-Bankiers, Teppichhändlern und Juwelieren. Und Dieben. Und Mördern!

Mehr als einmal war er gewarnt worden, sich unbegleitet in den Bazar zu wagen, und doch musste es heute sein. Er hielt seine Hände in den Hosentaschen und presste die Arme an den Körper, als er sich von der Menge treiben ließ. Die ersten Gassen gehörten den Tuchhändlern, das wusste er. Sie, wie alle Händler hier, waren in Asnafs organisiert, Gilden oder Zünften, Senf genannt. Nach wenigen Dutzend Metern hatte ihn der Mut verlassen, eine Rückkehr war absolut unmöglich. Er würde warten müssen, bis eine der Abzweigungen auftauchte – und sich dann irgendwie nach draußen durchschlagen. Es gab ja mehr als einen Eingang und die Tore waren tagsüber alle geöffnet. Doch ab 7 Uhr abends würde man sie schließen und bewachen.

Der Dhuhr hatte von der nahenden Mittagszeit gekündet, in einer Stunde würde es ruhiger. Später, nach dem Maghrib zum Abend hin, nähmen die Menschen ihre Tagesaktivitäten wieder auf und führten bis tief in die Nacht ihr soziales Leben.

Sein weißer Leinenanzug war längst durchgeschwitzt und das lag nicht allein an der Hitze. Hinter dem Eingang öffnete sich zunächst ein Tunnel, übermauert und geschmückt mit bunten Mosaiken. Danach hatte er einen rund gebauten größeren Platz überquert, um den herum Gewürzhändler ihre Ware feilboten, in farbenfrohen Kegeln aufgeschüttet. Der Geruch war betäubend und begleitete ihn in einen langen Gang, der zum Himmel hin offen war. Auf dem Boden verlief sich in der Mitte ein Rinnstein. Dunkle Tücher waren zwischen die Wände gespannt und hielten die ärgste Mittagshitze fern, sonst würden Fleisch und andere Waren keine halbe Stunde handelbar sein.

Es war die Angst, die ihm zusetzte, und die Scham. Er war nicht gerade klein. Als Amerikaner immerhin größer als die meisten Perser. Dennoch musste er sich immer wieder recken, um zu erkennen, wo er sich befand. Viele Männer trugen Tuchwickel auf dem Kopf. Turbane waren es nicht, jedenfalls nicht von der Art, wie er sie aus Indien kannte. Die Menschen sahen interessant aus. Würde ihn seine eigene Furcht nicht lähmen, dann müssten einen Schriftsteller wie ihn die flinken Gemüseverkäufer oder die Kaukasier und Kurden in den bunten Trachten und Ballonhosen in ihren Bann ziehen. Träger karrten Lasten umher, ganze Möbel trugen sie über dem Kopf oder voluminöse Teppichrollen. Frauen waren leicht zu erkennen. Wie schwarze Schatten erschienen sie ihm, gehüllt in Tschadore und die meisten verbargen ihr Gesicht. Sie schienen seine Präsenz zu ahnen und wichen zur Seite, wenn er sich ihnen von hinten näherte. Notfalls half ein Begleiter unsanft nach, dass niemand zu nahe kam. Dunkle Augen, groß und schön, musterten ihn verstohlen aus den Tiefen der Umhänge. Intensiver und verboten, unbemerkt von den Beschützern. Manche von denen hatten in der Tradition ihres Propheten die Bärte mit Henna rot gefärbt. Rot wie die wertvolle Ware, die Byron fest in seiner geballten Faust in der Hosentasche umfangen hielt.

Hier, wo er sich mittlerweile befand, war es schmutzig. Ein leichter Luftzug warf penetrante Gerüche umher. Der Amerikaner rümpfte die Nase. Natürlich war das nicht die Fifth Avenue. Dieser Teil des Bazars war dennoch anders. Ärmlicher, dunkler. Nicht der Bazar der Fremdenführer. Die wussten die gleichförmigen erdfarbenen Fassaden im Dämmerlicht, die verschlagenen Gesichter der Händler mit ihren im Hintergrund lauernden Gehilfen, die nur darauf zu warten schienen, ihren Vorteil einzufordern, ungesehen zu lassen. Er bereute seine Idee längst, aber nun war er hier. Und wollte die Edelsteinhändler wiederfinden, an denen er neulich vorbeigelaufen war, als der britische Gesandte für einige Gäste eine Führung organisiert hatte. Die Teppiche hier waren plötzlich groß und prachtvoll. Er musste wieder den Bereich einer Gilde betreten haben, denn die ausgelegte Ware stapelte sich bis in die Gasse hinein, die hier auch breiter war. Weniger Menschen drängten sich hier, aber die Händler waren noch immer aufdringlich und marktschreierisch wie alle anderen. Genervt verjagte er einen Jungen, der an seinen Beinkleidern zerrte, an dessen Stelle traten gleich zwei weitere, es war hoffnungslos. Den Pulk Kinder um sich herum mitschleifend, die ihn in ihrer Sprache zu einem der Teppichstapel ihrer Väter, Onkel oder sonstigen Familienangehörigen lotsen wollten, enteilte er dem Territorium der Teppichgilde. Er stürzte sich zurück in das Getümmel einer der Hauptgassen, wo augenblicklich der Lärm aus den Bäckereien, Kramläden, Lederwerkstätten und Garküchen seine Sinne betäubte. Tiere wurden hier feilgeboten, Hühner, Tauben und allerlei Viehzeug, mit dem Byron in seinem normalen Leben nichts anfangen konnte. Hier schon mal gar nicht.

Persien? Seine Verlegerin bei Rock Books war entgeistert gewesen. »Gott soll schützen, Asien? Was treibt Sie dahin? Was wollen Sie unter den wilden Menschen in diesem unzivilisierten Land?«

Miss Perrier hatte ihren Kopf geschüttelt und die blonden Locken waren geflogen um ihr Kinn. Das tat sie oft, er fand das niedlich. Sie konnte es einfach nicht glauben, dass er seinen neuen Roman über Persien schreiben wollte. Und nicht nur das, sogar in Persien! Und er blieb beharrlich, letzten Endes gab sie ihm den Scheck über 5000 Dollar.

»Und wenn Sie krank werden? Wie erfahre ich, dass Byron Alvarado etwas zustößt?«

Diese Sorge hatte er momentan ganz und gar nicht. Er würde keinesfalls essen, was ihm eine der vielen Garküchen aufzudrängen versuchte. Und um den Vorschuss vom alten Trevor Rock sollte sich Miss Perrier keine Gedanken machen. Er machte sich allerdings welche, denn das Geld war beinahe aufgebraucht und bisher hatte er nicht eine einzige Zeile geschrieben. Rock Books gehörte nicht nur zu den Großen der Branche, sondern erwartete die penible Einhaltung von Terminen. Statt längst mit mindestens der Hälfte fertig zu sein, stocherte Byron im Nebel der persischen Verhältnisse herum, die aus der Nähe weder durchdringbar noch überhaupt verstehbar erschienen.

»Faranghi, Faranghi. Kaufen kaufen«, rief ein junger Mann von weitem und stürmte auf ihn zu.

Er hatte die zielgerichtete Bewegung mehr erahnt als gesehen und wollte sich wegducken. Die vertrauten Worte in seiner Sprache ließen ihn gleichwohl verharren. Augenblicke danach war der andere heran.

»Faranghi, Faranghi. Kaufen kaufen«, wiederholte der Bursche, kaum älter als fünfzehn, bekleidet mit einer weißen Baumwollbluse, die locker über den Gürtel hing. Eine dunklere Weste zugeknöpft. Byron musterte ihn.

»Was kaufen kaufen?«, erwiderte er.

»Alles kaufen kaufen. Alles. Gute Ware.« Der Bube langte nach seinem Arm. Byron dachte nicht daran, die Hände aus den Taschen zu nehmen. Er wollte weitergehen – andererseits: Der Junge hatte ihn auf Englisch angesprochen.

»Kaufen kaufen?«, sah er ihn fragend an. »Pul? Pul?« Er hatte keine Ahnung, was Gold auf Persisch hieße, Schmuck oder Juwelier. Er wusste nur wenige Wörter, wie dieses für Geld.

Die Miene des Jungen entspannte sich nachdenklich, dann hellte sie auf.

»Bashe, Money. Gut Money.« Er packte und zog ihn und Byron ließ sich mitschleifen. Wo würde er landen, nach einer solchen Diskussion?

»Wir sind Händler von großartigen Sachen.«

Sie umrundeten eine Gruppe von Männern, die sich lautstark zu streiten schienen und bogen in eine neue Gasse links ab. Die Türen erschienen ihm hier höher und mit einiger Überraschung wandte er sich um und stolperte, als er hebräische Schriftzeichen zu erkennen glaubte und tatsächlich, es waren welche. Der Junge zerrte ihn weiter. Die Auslagen der Händler wurden kleiner, dafür die Nischen tiefer und Byron fiel auf, dass viele über Gitter verfügten, die aufgeschlagen an den Häuserwänden ruhten und zweifellos nach Einbruch der Dunkelheit verschlossen werden würden.

»Wo bringst du mich hin?«, fragte er. »Ich will nichts kaufen. Ich will etwas verkaufen.«

»Verkaufen ist gut. Wir haben Pul ziad. Wir gehen zum Onkel. Vater ist tot. Eine Schlange biss ihn. Allah bestimmte es so, gepriesen sei sein Name.«

Byron verstand. Eine Familiengeschichte bis ins fünfte Glied gehörte offenbar immer dazu. Eine breite Fassade tauchte rechts neben ihnen auf, in der Mitte ein mit einem Gitter verschlossenes Tor, darüber war ein Davidstern gemalt. Wieder stolperte er beinahe, als er an der kleinen Synagoge inmitten des großen Bazars von Teheran hochschaute. Sie hatten den Bezirk der Goldschmieden und Edelsteinhändler betreten, der unweit der Gilde der Lederhändler lag.

Sie hatten ihr Ziel erreicht, wenige Meter weiter blieb der Junge stehen. »Das ist unser Laden.« Ein alter Mann saß vor der Tür und bastelte, neben ihm standen einige Schalen auf dem Boden, in denen sich kleine Gegenstände befanden. Aus einem geöffneten Kasten heraus griff er immer wieder nach anderen Werkzeugen. Offensichtlich fertigte er Schmuck. Er trug eine Kippa, unter seinem Kinn ragte ein zotteliger weißer Bart hinab. Wenn das der Onkel war, wieso hatte der Junge aus einer jüdischen Familie sich dann soeben auf Allah berufen?

Der Alte bemerkte Byron, reagierte aber nicht und sprach ihn nicht an, sondern arbeitete gemächlich. Einige Meter weiter befand sich der nächste Goldschmied und dahinter wieder einer und auch gegenüber. Überall wurde gehämmert und genestelt. Leise und zurückhaltend, wie gedämpft. Die Verkaufsgespräche wurden ebenso flüsternd geführt, die Atmosphäre unterschied sich deutlich von jener der Garküchen und Kofferhändler. Hinter dem Mann führten zwei abgetretene Stufen hinauf in einen Raum, kleiner als Byrons Schlafzimmer in der Heimat, über und über mit Waren angefüllt. Kästen und Schalen mit Schmucksteinen, langen Fäden und Stäben aus Edelmetallen und auf einem Regal entdeckte er sogar technische Geräte: Eine Filmkamera und einen Projektor mit Handkurbel und Schachteln verschiedener Größe mit europäischen Firmensignets darauf.

»Ist das dort ein Radio?«, fragte er den Jungen ungläubig und zeigte auf den Apparat, goße Schweißflecke unter den hellen Ärmeln.

»Areh, Radio. Ja ja.« Augenblicklich sprang er in das Ladenzimmer und hob eine der Schachteln empor. »Und Röhren für Radio. Telefunken. Gut für Radio. Amerika.«

»Telefunken ist Deutsch«, murmelte Byron, noch immer staunend. »Es gibt keine Radiostation hier«, fügte er dann hinzu. Sicher konnte man mit Glück und bei gutem Wetter Radio Moskau empfangen, Teheran gehörte zum russischen Einflussgebiet. Aber das Stromnetz erreichte die meisten nicht und war nur einige Stunden am Tag unter Spannung. »Was macht ihr denn damit?«

»Vater hat gekauft von einem Faranghi. Viel Film.«

»Ist das dein Onkel?« Er zeigte auf den alten Mann, der ihn von unten anschaute.

»Nah, Babam. Das ist mein Vater. Man Haim hastam ... Ich bin Haim.«

Verwundert runzelte Byron die Stirn. Hatte der Kleine nicht eben noch ...? War nicht eine Schlange es gewesen, die ... Händlermärchen, schoss ihm durch den Kopf. Sie würden ihm alles erzählen, um ihn bloß anzulocken.

Er zog seine linke Hand aus der Tasche, wachsam folgte Haim der Bewegung, dann präsentierte er sie ihm leicht geöffnet. Die Augen des Jungen weiteten sich und als hätte der alte Mann das Erstaunen gespürt, stand er abrupt auf und besah sich ebenfalls den Inhalt von Byrons Handfläche. Dort lag eine Perle, nicht viel größer als ein Stecknadelkopf, höchsten fünf Millimeter im Durchmesser, von perfekter Form und von einer atemberaubend reinen Farbe: Sie war leuchtend rot.

Haim atmete hastig, der Alte blieb augenscheinlich gelassen. Er sagte leise etwas, das der Junge zu verstehen schien.

»Ist das eine sizilianische Perle?« Auf einmal war Haims Englisch nahezu akzentfrei.

Byron nickte. »Ja, sie stammt aus Italien, sie wurde im Mittelmeer gefunden, südlich von Sizilien. Interessiert sie euch?« Er sah langsam von einem zum anderen. Der Alte musterte die Perle, berührte sie aber nicht, sondern hielt die Hände vor seiner dürren Gestalt verschränkt. Haim flüsterte mit ihm und wiederholte es, dabei waren seine Augen flink. Das Interesse war mehr als offensichtlich.

Byron eröffnete die Handelsschlacht. »Ich möchte sie verkaufen. 1500 Toman.« Das waren nach seiner Schätzung etwa 1400 Dollar. Die Brüder würden sicher zu handeln versuchen. Mit 1000 Dollar könnte er sich zufriedengeben. Diese Summe würde es ihm erlauben, hier endlich wieder wegzukommen.

Der Junge schluckte und sah seinen alten Vater an. Der rührte sich nicht. »Das ist zu viel«, gab er dann zurück, unsicher. Sein Interesse konnte er kaum verbergen.

»So?«, fragte Byron schwitzend. Die Hitze setzte ihm zu, die Sonne stand mittlerweile direkt über der Gasse und die aufgespannten dunklen Tücher mochten die Farben von Textilien schützen, aber halfen gegen die Hitze überhaupt nicht. »Wie ich hörte, ist diese Perle viermal so viel wert.« Er kannte sich mit Schmuck nicht aus. Er wusste nur, dass sie einmal für 6000 Reichsmark erworben worden war. Das waren 1500 Dollar.

»Viel zu viel«, wiederholte Haim. Dessen Halsmuskeln zuckten, der Junge widerstand dem Drang, den alten Mann anzusehen. Anscheinend sollte er hier eine Lektion im Verhandeln lernen. »500 Toman.«

Ein hysterisches Lachen platzte aus dem Amerikaner heraus. »Wieviel?« Er rechnete nach. Weniger als 500 Dollar.»Hör mal. Soviel kostet es, sich scheiden zu lassen. Die Perle ist das ideale Brautgeschenk.«

»Dann kein Deal«, radebrechte Haim auf einmal wieder.

Wenn der Junge hier eine Meisterschaft im Feilschen gewinnen musste, konnte Byron nicht siegen. Dazu war er weder aufgelegt, noch in der Lage. Er schloss die Hand, weil er sich über die Stirn wischen wollte. Der Alte schien das zu missdeuten, zischte ein paar leise Worte und Haim sprach sofort.

»Nein, nicht gehen. 600 Toman.«

Byron witterte seine Chance. »Warum soll ich nicht gehen?« Er sah sich um. Weniger als 600 Dollar waren ein Witz. Seine rechte Hand beschrieb einen Halbkreis in die Gasse hinein. »Gleich nebenan ist ein weiterer Händler, und daneben noch einer.«

»Das ist Onkel und daneben Schwager. Wir alle sind eine Familie, die Bar Yaghoubzadehs.«

Er hielt das für eine Zwecklüge und sagte nichts, steckte aber die Hand zurück in die Hosentasche. »Wir können über 1200 Toman sprechen. Weiter gehe ich nicht runter.«

»700 Toman«,antwortete Haim und Byron spürte den Ärger des Alten mehr, als dass der ihn sich anmerken ließ. Er hockte sich wie desinteressiert wieder neben seine Schalen auf den Boden. Der Junge war hingegen außerordentlich interessiert.

Mit aufgesetztem Bedauern schüttelte Byron den Kopf und ging. Nun war er schon hier und konnte genauso gut die Reaktion anderer Händler auf die Perle testen.

»Warten, warten!«, sprang Haim zu ihm, kaum dass er einen Schritt gemacht hatte. »Wem gehört diese Perle?«

Ein wenig überrascht blieb er stehen. »Mir natürlich.«

»Diese Perle soll Ihre sein?«

Byron schwieg, sah über Haim hinweg und musterte das halbe Dutzend anderer Läden in der Gasse. Der Junge hatte permanent geplaudert und ihn von der Konkurrenz abgelenkt. Geschickt gemacht.

»Wem gehört diese Perle?« Der alte Mann hatte sich wieder erhoben und sprach ihn direkt an. »Das ist eine Perle von Fürsten. Oder Königen. Nicht ... einem Amerikaner.«

Seine Stimme war fest und ruhig. Sein Englisch glasklar und flüssig wie das des Schriftstellers. Der räusperte sich und blinzelte.

»Es ist meine Perle. Wie ich es sagte.«

»Dann ...«, begann Haim, doch sein Vater überstimmte ihn.

»Ich biete Ihnen 800 Toman, wenn es Ihre Perle ist. Ich glaube nicht, dass es Ihre Perle ist. Niemand hier wird Ihnen glauben, dass Sie eine solche Perle auf dem Bazar-e bozorg anbieten. Statt auf einer Tea-Party«, spielte er auf eine der wenigen Vergnügungen der Angehörigen der europäischen Kolonie an, die aus Botschaftspersonal oder Mitarbeitern ausländischer Firmen bestand. »Wo Sie mehr Geld bekommen könnten.«

Wortlos nickte der Amerikaner und als hätte der Junge auf ein Signal gewartet, sprang er in den Laden und verursachte ein wildes Gesuche und Geräume, damit der genaue Lagerort des Bargeldes unsichtbar bliebe. Sein Vater stand unterdessen weiterhin reglos und musterte den Faranghi. Das tat er auch noch, als Haim mit dem Geld kam und es vor ihren Augen abzählte. Er hielt ihm den angebotenen Betrag hin. Byron zögerte, dann nahm er das Geld. Es mussten umgerechnet 760 Dollarsein, weniger als erhofft, aber das brächte ihn immerhin ein großes Stück weiter ... falls er sparsam bliebe. Sein Blick fiel auf die Geldscheine in der Hand des Jungen. Da lag der Rest, den er so dringend brauchte. Er hatte keine Wahl, selbst wenn es kein guter Deal war. Trotzdem reichte er ihm die Perle. Es war der Alte, der zugriff und sie erneut prüfte. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht.

Byron räusperte sich, plötzlich erfüllt von Reue. Und Ärger. »Den Rest auch!« Seine Stimme wurde laut, sein Körper straffte sich.

Haim zog die Scheine weg und rückte in den Hintergrund. Aus den Augenwinkeln bemerkte Byron, wie Männer sich näherten, die Streit witterten. Auf welcher Seite sie stehen würden, war nicht zweifelhaft.

»Das ist kein guter Handel. Die Perle ist mehr wert«, presste er trotzig hervor.

Der Junge war im Schatten des Ladens verschwunden und wartete dort. Byron hätte zu ihm laufen müssen, um seiner habhaft zu werden. Daher zeigte er auf die Kamera. »Das ist ein schlechter Deal. Gib mir noch die Kamera.« Die würde er ebenfalls verkaufen können, wenn auch für weniger. Der Händler selbst würde sicher Jahre darauf sitzen.

»Kein Deal. Sie gehen jetzt!« Der Alte wechselte Blicke mit den Händlern, die um sie herumstanden. Byron roch ihre Kleidung. Widerstrebend machte er Schritte zurück. Plötzlich rannte er los, hinter sich hörte er Verwünschungen in einer ihm unbekannten Sprache. Hebräisch? Persisch? Jedenfalls nicht Englisch. Als er sich umsah, folgten ihm andere Händler, aber nur langsam und in weitem Abstand. Bei den Garküchen angelangt blieb er stehen und lehnte sich atmend an eine Wand. Die Verfolger hatten von ihm abgelassen. Die Menschen gingen hier wieder dicht gedrängt ihren Geschäften nach und niemand beachtete ihn. Bange hielt er das Bündel Geldscheine in seinen Taschen verborgen. Er hatte keine Ahnung, wo er war und hoffte, dass er bald hier heraus-fände. Urplötzlich fühlte er Angst. Todesangst. Der Bazar war nach Toresschluss nicht sicher, hieß es. Und jetzt fühlte er sich, als wandele er mitten in der Nacht.

Kinder drängten wieder heran. Diesmal mit flachem Brot, Taftuun. Er vertrieb sie und orientierte sich an dem Himmel, der zwischen den Hauswänden durchschimmerte. Er wollte nur hier raus.

Einladung nach Potsdam

Die grauen Strähnchen des dunkelblonden Oberlippenbartes pflegte Wilhelm Darburg gerne zu verstecken, wenn er in Gedanken darüberstrich. Zeichen des Alters. Wenige Monate vor dem vierzigsten Geburtstag nicht unüblich. Er ignorierte sie für gewöhnlich. Der Hörsaal im ersten Stock der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin war gut gefüllt und die Studenten hingen an seinen Lippen. Selbst wenn er kein hauptamtlicher Professor war – als außerordentliche Lehrkraft genoss er Respekt und Ansehen. Leider fehlte zu seinem Glück das sichere Gehalt eines Hochschullehrers.

Es war warm. Bereits jetzt, Anfang Juni, befürchtete die Landwirtschaft Schlimmstes für die trockenen Felder. Als wäre die Lage nicht schon hart genug. Wirtschaftlich und auch sonst. Das Diktat von Versailles hatte Deutschland bislang alles eingebracht, außer Wohlstand und Arbeitsplätze. Wilhelm hob seinen Zeigefinger und lockte die smarten Herren zu sich, die manierlich in ihren Zweireihern in den Bänken saßen.

»Komm se mal ran, meine Herren Studenten«, witzelte er wie auf dem Jahrmarkt, wenn junge Männer zum Mitreisen gesucht wurden. Zögernd traten sie näher und bildeten drei Reihen, die andächtig auf den Apparat starrten, den er auf dem Versuchstisch aufgebaut hatte.

Er musterte sie. Niemand hatte eine Ahnung. »Das hier ist der letzte Schrei«, strahlte er. »Wir alle kennen Kathodenstrahlrekorder oder Glimmlichtröhren als Grundlagen der Faksimilemethode. Dieses«, er strich sanft an dem länglichen Gerät entlang, das aus mehreren Zylindern und einer Doppeltrommel bestand, »ist der Faksimiletelegraph nach Telefunken-Karolus-Siemens für Duplexbetrieb mit Ringphotozelle, Kerrlichtrelais und Gleichlaufregler.« Einige der Studenten aus höherem Semester hielten die Luft an. Sie wussten, was das bedeutete. Immerhin stand vor ihnen eine Weltneuheit. Die jüngeren glotzten bloß andächtig wie Schafe.

»Mit derartigen Mitteln können wir die Übertragung des Zeichensymbols nach dem Wiederholungsprinzip mit der Grenzgeschwindigkeit verwirklichen, die unser Telegraphiersystem selbst zulässt.« Er lächelte, als er in die Runde schaute und einen Rothaarigen in der letzten Reihe ansah. »Und? Hammerling?« Sein Musterstudent strahlte überlegen und reckte sich gierig um Aufmerksamkeit.

»Ein Zug beliebig vieler Impulse, wie das Morsezeichen D, kann mittels eines rotierenden Tasters einmal während jeder vollen Umdrehung ausgesandt werden, an der Empfangsstelle wird es vollkommen synchron mit dem Geber auf einer Filmtrommel durch ein Lichtrelais mit steiler Kennlinie fotografisch registriert.«

»Nach Art der Undulatorschrift?«, fragte Bärrlein, ein blonder Neunmalklug, und bevor Wilhelm etwas sagen konnte, kicherten die ersten. Bärrlein lief rot an und machte sich klein.

»Als lineare Strich-Punkt-Folge selbstverständlich«, sagte Hammerling schneidend, als wüsste er von dem Prinzip auch schon länger als seit einer Woche.

Wilhelm schlug eine Mappe auf und holte Papiere heraus. »Das sind die jüngsten Versuchsergebnisse.« Andächtiges Schweigen machte das Rascheln hörbar, als er die telegrafischen Kopien ausbreitete. Das Chemigramm eines Telefunkenbandschreibers zeigte das gut erkennbare Foto eines lächelnden Mannes. Zwei Sammel-Phototelegramme legte er nebeneinander. Der Sendestreifen und die Empfangskopie waren nicht auseinanderzuhalten. Die Zeilen von maschinengeschriebenem Text waren identisch. Er ließ die Studenten die Dokumente in Ruhe betrachten.

»Die Textseiten und auch das Bild wurden in jeweils etwa einer Minute übertragen. Im Probebetrieb Berlin-Wien auf Welle 1250 Meter. Das Gerät wurde auch schon eingesetzt auf den Kurzwellenübertragungen Nauen-Rio de Janeiro, Nauen-Rom und Nauen-Moskau.«

»Das ist ein Ding«, entfuhr es Bärrlein und die Gruppe brummte. »Bilder und Text im gleichen Augenblick überall auf der Welt übertragen?«

Darburg nickte. »Das lassen Sie dann mal sacken. Bis nächste Woche.« Es dauerte eine Weile, bis die Studenten den Raum verlassen hatten. Zu beeindruckend war die Demonstration gewesen, die seine Vorlesung gekrönt hatte. Die Technik galoppierte im Sauseschritt und wo würde das alles hinführen? Kürzlich waren mit der Braun’schen Röhre Bewegtbilder per Funk übertragen worden, das sogenannte Fern-Sehen. Bärrlein war noch da und drückte sich in der Tür rum. Seine Leistungen waren mittelmäßig und er hatte schon damit gerechnet, dass der junge Mann dereinst ein Gespräch suchen würde. In der Tat wartete er auf ihn. Wilhelm hatte einen spannenden Ruf als nebenberuflicher Dozent. Seit zwanzig Jahren arbeitete er für Siemens als Fernmeldetechniker und war lange im Orient gewesen. Wie wenige andere vermochte er gekonnt Theorie und Praxis zu verbinden. »Nun, Bärrlein? Haben Sie was auf dem Herzen?«

Erfreut kam der Junge näher. »Ja, Herr Darburg!« Dessen Augen strahlten. Nach einem Sorgengespräch sah das nicht aus. »Ich war bei einer Seancé und musste dabei an Sie denken.«

Da der Lehrer überrascht schwieg, fuhr er fort. »Die Teilnehmer haben sich an den Händen gehalten. Als wenn durch die Runde Energie geflossen wäre, konnte das Medium, Madame Albertine, aus dem Wissen der Anwesenden schöpfen und ihre Gedanken lesen.«

Wilhelm öffnete den Mund, aber er kam gar nicht zu einer Entgegnung.

»Es war beeindruckend! Allen Anwesenden wurde gemeinsames Wissen zuteil und Madame Albertine las daraus wie aus einem Buch. Sie war hypnotisch und konzentrierte sich auf die Nervenkraft. Es muss so gewesen sein. Sie war wie ein Körperteil, das auf die Signale des Gehirns reagierte. Das Wissen jedes Einzelnen wurde zu der Intellektualität von allen. Glauben Sie an somnambule Mehrleistung?«

Langsam schob Wilhelm seine Unterlagen in die Mappe und dachte nach. Derartige Fragen wurden schon lange diskutiert, bis jetzt ohne eindeutigen Beweis. Man hatte bei spiritistischen Sitzungen Messungen durchgeführt und kalte Ströme oder Elektrizitätserscheinungen festgestellt. Sogar Funkenflug. Meistens war es Humbug gewesen. Etliche Situationen waren hingegen nicht erklärbar. Halluzinationen und Selbsttäuschungen mögen eine Rolle gespielt haben, jedoch nicht, wenn man Messgeräte eingesetzt hatte.

»Spielen Sie auf die Theorie der kollektiven Archetypen an, das Untergrundwissen, über das wir alle verfügen sollen?«

Bärrlein grinste. »Sie kennen die Arbeit von C. G. Jung?«, staunte er glücklich und Darburg nickte schmunzelnd. »Aber Sie glauben nicht daran?«, bohrte der Jüngling nach, enttäuscht.

»Lassen Sie uns das in der kommenden Woche klären. Ich habe eine Verabredung«, mit diesen Worten klemmte er sich den Faksimiletelegraphen unter den Arm, den er sicher verschließen musste. »Ich war im Orient«, schob er versöhnlich hinterher. »Seither glaube ich an mehr Dinge, als die meisten im Leben gesehen haben.« Nein, er war nicht von Hexen-Hokuspokus überzeugt. Aber er wollte Bärrlein seine Motivation nicht nehmen. Wenn es das Vertrauen auf menschlichen Kriechstrom war, der ihn zum Lernen animierte, dann bitte schön. Der Student strahlte ihn an und öffnete bereitwillig die Tür. Es war bekannt, dass Herr Darburg sich nicht gerne helfen ließ, deshalb hielt er sich zurück.

Zügigen Schrittes verließ Wilhelm die Friedrich-Wilhelms-Universität durch den Hauptausgang und trat auf die Straße Unter den Linden. Quer über den Gendarmenmarkt, am Kupfergraben entlang und seitlich des Schlosses rüber zum Nikolaiviertel, dann würde er bald zu Hause sein. Und musste sich trotzdem eilen, denn am Nachmittag wollte er mit Gertrude flanieren gehen. Erst vor wenigen Wochen hatten sie sich kennengelernt. Seine Hübsche, zudem deutlich jünger, fünfzehn Jahre, um genau zu sein. Mitte Zwanzig. Die Schneiderin und er, der alte, ewige Junggeselle. Aber sie mochten sich und das war die Hauptsache. Beide kamen über die Runden, wenn sie gemeinsam spazieren gingen, machten sie groß was her. Dank ihrer Künste war er heutzutage gut gekleidet wie nie zuvor. Er lief die Rathausstraße weiter bis zur Poststraße und erst dann betrat er das Nikolaiviertel. Am Spreeufer entlang wäre der Weg kürzer gewesen, aber über die Poststraße und durch die Hinterhöfe würde er seinem Hauswirt entgehen, der für gewöhnlich schon in der Mittagsstunde den Kneipenbesuch begann. Danach war mit ihm nicht mehr gut umzugehen. Erst recht nicht, wenn man mit der Miete im Rückstand war. Und das war er. Mal wieder. Gestern hatte der Mann ihn erwischt und bedroht. Wut schüttelte ihn, bei dem Gedanken an dessen Respektlosigkeiten.

Heute hatte er Glück. Unbemerkt kam er an. Mit einem unguten Gefühl langte er in den Briefkasten und fand ein blütenweißes Kuvert. Neugierig hob er es hoch. Verschlossen. Das war nie und nimmer eine Mahnung von Walterscheidt, dem Hauswirt. Er sah sich kurz um, dann schob er ihn in die Innentasche seiner Weste und stieg bis unters Dach. Die Wohnung hatte er kaum betreten, da öffnete er vorsichtig den edlen Umschlag. Leider riss er ein und so würde er ihn nicht erneut verwenden können.

Auf geprägtem Papier standen unterhalb des goldenen Signets ›Theodor Simon, Textilfabrikant. Potsdam‹ maschinengeschriebene Zeilen: Sehr geehrter Herr Darburg. Ihre Anwesenheit wird erbeten für den 6. Juni, 16 Uhr. Bitte suchen Sie meine Geschäftsräume auf: Simon’sche Seidenfabrik. Wielandstraße.

Der 6. Juni – das war heute! So kurzfristig? Sollte er Getrude jetzt etwa einen Korb geben? Andererseits: Er war ohne feste Beschäftigung. Und diese Einladung ... versprach sie nicht eine Tätigkeit, die sich lohnte? Was mochte eine Seidenfabrik von ihm wollen? Eine Anbindung an die telegrafischen Netze? Oder die modernsten Verfahren der Bildtelegrafie? Hastig schrieb er Gertrude einen Zettel, auf dem er vielmals um Verzeihung bat. Diesen heftete er unten an die Tür und hoffte inständig, dass niemand ihn fortnehmen würde. Danach machte er sich augenblicklich auf den Weg. Der Bahnhof Alexanderplatz war nahe, bis raus nach Potsdam würde es dennoch dauern. Besser er kam zu früh an als zu spät.

* * *

Die Einsamkeit außerhalb der nördlichen Stadtmauern von Teheran war nahezu vollkommen. Einige hochgewachsene Zypressen spendeten spärlichen und unaufrichtigen Schatten, der in breiten Streifen den Boden verdunkelte, aber nicht zu kühlen vermochte. Träger scheuchten ihre Lasttiere mit langen Stöcken weiter nach Norden in Richtung Schemran zu Fuße des Gebirges, dem Refugium der Wohlhabenden und Mächtigen, dessen ferne Türme und Bäume in der Morgenhitze flirrten. In die Gegenrichtung fuhren einige Autos und ein LKW. Sogar einen Fahrradfahrer hatte Maren Grande beobachtet, der alleine von Schemran aus auf Teheran zuradelte, unwirklich wie eine Fata Morgana. Fahrräder hatte sie ansonsten hier noch nie gesehen. Der Mann trug einen schwarzen Anzug. Es war wie eine Szene aus einem expressionistischen Film. Ein Schirmchen noch, dann wäre die Inszenierung perfekt.

Abseits der Straße, etwa 150 Meter entfernt, lag ein islamischer Friedhof in der prallen Sonne. Das war ihr Ziel. Die UFA hatte ein neues Programm an Filmen angekündigt, das musste sie abwarten und könnte bis dahin nicht viel arbeiten. Eine gute Gelegenheit, wieder nachzudenken. Deshalb war sie ja in erster Linie nach Persien gekommen, um Abstand zu gewinnen von allem. In Potsdam hatte sie gerne alte Friedhöfe besucht. Die erzählten von vergangenen Zeiten, ihre Grabsteine bargen manchmal ganze Serien von Geheimnissen. Von der Gestaltung über die Inschriften, Anspielungen, Bibelworte ... mitunter meinte sie, die Geschichten hinter den Steinen erspüren zu können, als würden sie ihr mitgeteilt und flüstere der Wind ihr die verflogenen Leben ins Ohr.

Anders die persischen Friedhöfe. Selten waren sie umfriedet oder bepflanzt, die Grabhügel ragten kahl und nur manchmal mit Platten bedeckt in die Höhe. Allein die Wohlhabendsten und Einflussreichsten investierten in Gruften oder dynastische Grablagen – und natürlich die heiligen schiitischen Würdenträger. Aus europäischer Sicht machten sie oft einen verwahrlosten Eindruck. Bisweilen sah man aus einem fahrenden Auto heraus verstreut liegende Gräberfelder, die sich ohne erkennbaren Bezug zu Ortschaften einfach nackt unter der Sonne erstreckten. Achtlos übertrampelt von Kamelen, manchmal gleich zwischen bewohnten Häusern.

Es war früher Morgen und menschenleer. Am Nachmittag erschienen hin und wieder Besucher. Alleine oder in kleinen Gruppen kamen Frauen und Kinder zu Teepartien und hockten sich neben junge Gräber. Dann ging das Gejammer und Klagen los, gefolgt von munterem Schwatzen. Bis einer der Trauernden einfiel, dass es erneut daran sei zu jammern. So beklagten alle abermals den Verlust der Verblichenen, bis es nochmal ruhiger wurde und weltliche Themen überhandnahmen. Selten fehlten Obst, Samowar, Brot oder Tee, der in winzigen Gläsern gereicht wurde.

Manche Friedhöfe verfügten über eine kleine Imamzadeh. Das waren kapellenartige Gebäude mit farbig glasierten Ziegeln bedeckt, die älteren von ihnen reizvoll gestaltet. Dieses Gräberfeld hatte keine, lediglich eine Gruppe von drei besonders hohen Zypressen wurzelte am Rand. Auf einem Stein, der im Schatten lag, ließ sich Maren nieder. Ihr Blick ging gen Osten, wo vor einigen Stunden, begleitet vom Ruf zum Morgengebet, die Sonne aufgegangen war. Südöstlich von hier lagen der Flugplatz und die östlichen Ausläufer der Stadtmauern.

Persien war eine Flucht. Irgendwann würde sie nach Hause in Deutschland zurückkehren müssen, obwohl dort nichts mehr war für sie. Ja, die Großeltern waren noch sechsspännig durch Memel gefahren, großbürgerlich, standesgemäß mit Hausmädchen. Der Weltkrieg hatte sie aus dem nördlichen Ostpreußen vertrieben, die Inflation dem Wohlstand der Familie schwer zugesetzt. Die Spielleidenschaft ihres Vaters endgültig vernichtet, was in hundert Jahren aufgebaut worden war. Teure Zigarren hatte er geraucht. Geliebt hatte er die. Der Tabakgeruch in fremden Kleidern erinnerte sie immer wieder aufs Neue an ihn und an seine Bekannten, die nicht mehr aufgetaucht waren, als er pleite war. Obwohl er selbst beteuert hatte, dass man ihn betrogen habe. Ein Freund soll es gewesen sein, den sie nicht gut gekannt hatte, einer aus der Molkereidynastie Bolle. Hatte ein Auge auf sie geworfen, stets im Anzug mit Weste, schüchtern. Hinterlegte Zettelchen für sie mit nichtssagenden Grüßen. Nach dem Bankrott war auch er nie wieder erschienen. Aber dann hatte die freie Stelle für den Lizenzvertrieb in Asien sie in der UFA-Hausmitteilung angesprungen, kurz nachdem Vater beerdigt worden war. Eine Zusage kam fast schneller, als die Bewerbung geschrieben war. Jetzt wusste sie, warum. Persien war faszinierend, leider waren deutsche Filme für das nationale und internationale Publikum hier nicht so gut geeignet. Zu schwer waren sie, langmütig, düster – beinahe wie der deutsche Wald als eine dunkle Wand erschien gegenüber dem feuchten, dschungelartigen persischen Norden oder dem sonnendurchfluteten Süden.

Zuhause gab es irgendwo eine Schachtel mit Bildern von ihren Eltern. Sie wusste nicht genau, wo die war. Fünfzig Jahre Familiengeschichte. Zusammengeschrumpft auf wenige Augenblicke, in denen zufällig jemand auf einen Auslöser gedrückt hatte. Schnappschüsse, die älteren noch akkurat gestellte Aufnahmen ohne Lebensbezug oder Geruch von Alltag.

Auch Männer hatte es gegeben in ihrem Leben. Deren Ziele waren nie die ihren gewesen und in die Quere kommen durfte sie ihnen schon gar nicht. Die trafen sich fortwährend mit bedeutenden Leuten. Und wenn ihre Pläne noch so wichtig gewesen waren, vielversprechend, aussichtsreich – Erfolg war ausgeblieben. Wie bei Vater.

»Êtes-vous européen?«, fragte eine weibliche Stimme auf Französisch und überrascht bemerkte Maren, dass eine junge Frau sich wenig von ihr entfernt auf den Boden gesetzt hatte, quasi zu ihren Füßen.

»Ja«, antwortete sie erfreut. »Ich bin Deutsche. Ich spreche etwas Französisch. Aber Sie sind keine Französin?«

Die junge Frau kicherte hell. Sie trug einen dunklen Überwurf, den hatte sie weit nach hinten geschoben, so dass ihre pechschwarzen, leicht gewellten Haare und ihr schön geschnittenes Gesicht deutlich zu sehen waren. Sie hatte große und fast schwarze Augen, wie Maren selbst. Sie schüttelte den Kopf. »Ich war mit einem Europäer verheiratet. Einem Deutschen. Er ist wieder fort.«

»Oh«, stotterte Maren heraus.

Die andere nickte. »Mein Vater ist gestorben. Ich hätte neu heiraten sollen. Das wünschte er stets. Ein Onkel hatte Interesse.«

»So bleibt der Familienbesitz beisammen«, stimmte Maren zu.

Kurzes Schweigen trat ein. »Sie besuchen einen schiitischen Friedhof«, wunderte sich die fremde Frau, und es konnte sowohl Frage wie auch Feststellung sein.

Maren sagte einige Zeit nichts.

Dann zeigte die Perserin auf ein Grab. »Mein Vater liegt dort vorne. Ich spreche oft mit ihm. Sein Bruder ist gut zu mir. Aber er ... ist nicht er. Mein Mann. Wir hatten keine Kinder. Und den Onkel will ich nicht. Er hat schon eine Frau.«

Das verstand Maren nur zu gut.

»Ich habe auch keine Kinder«, sagte sie leise. »Und verheiratet bin ich auch nicht.«

»Eine Frau sollte verheiratet sein und Kinder haben. Das ist das oberste Gebot. Bei den Deutschen nicht?«

Scheinbar nachdenklich wanderte Marens Blick zum Horizont, an dem feine Staubschwaden entlangzogen. »Doch, doch. Für die meisten Leute ist das wichtig.« Weiter sagte sie nichts und obwohl ihr das Gespräch gut tat, wünschte sie sich fast, dass die Frau wieder ginge.

Die Perserin sprach leise. »Wenn Sie einen geliebten Menschen verloren haben, dann finden Sie ihn vielleicht in einem heiligen Brunnen?«

Es dauerte ein paar Momente, bis die Information in Marens Bewusstsein gedrungen war.

»Meinen Sie?«

Die andere nickte. »Gehen Sie innen an der Stadtmauer entlang nach Westen, kurz vor dem nordwestlichen Tor finden Sie einen kleinen Park. Darin liegt der Brunnen von Fatemeh.«

»Der Tochter des Propheten?«, fragte Maren und die Fremde lächelte.

»Sie kennen sie also. Dann werden Sie würdig sein, ihr Wasser zu schauen.«

»Ich bin keine Mohammedanerin!«, flüsterte Maren. Die Frau sah sie nur schweigend an und grinste. Dann stand sie auf und ging zum Grab ihres Vaters.

»Wie heißen Sie?«, fragte Maren hinterher. Ob es am aufkommenden Wind lag, der den Staub schabend über die Landschaft trieb oder weil sie nicht wollte – eine Antwort der Fremden vernahm sie nicht.

Maren dachte noch eine Weile nach, dann stand sie auf und ging wieder zurück in Richtung der Straße. Die schwarz verhüllte Frau hockte regungslos an einem Erdhaufen, als habe es das Gespräch mit ihr niemals gegeben.

Radio Teheran?

Die Sonne tauchte die Gipfel des Todschal in gleißendes Licht und zeichnete sie damit umso schärfer gegen das erhabene Blau eines endlosen Himmels, dem sie sich bis in fast viertausend Meter Höhe emporstreckten. Weit oben hatte sich ein Fetzen Frühnebel erhalten und verbarg sich hinter einem Felsvorsprung.

Unten, anderthalb Kilometer östlich der mittelalterlichen Stadtmauer, lag der neue Flugplatz Teherans: Meydan-e Junkers. Wenn nicht gerade eine Maschine startete oder landete und die wenigen Fluggäste auswarf, war es still, wie es in einer unbewohnten Ebene nur sein konnte. Der Lärm der Metropole drang nicht bis hierher. Flatternde Wachsplanen und das Schlagen des Flaggentuches an den Masten waren die einzigen Geräusche. Bis auf ... Yes, we have no bananas. Paul grinste angestrengt und fletschte die Zähne. Fräulein Huth hatte in der Verwaltungsbaracke das Grammophon angeworfen. Das tat sie gerne, wenn kaum was zu tun war und der Chef sich nicht blicken ließ. Und dieses Lied liebte sie. So wie sie Barret geliebt hatte, den amerikanischen Handelsvertreter, der ihr die Platte einst schenkte.

»Du kleines Biest. Wirst du jetzt endlich ... wieso müssen diese Spezialisten nur immer ...«, mit einem leisen Plopp platzte die Ölschraube aus ihrer Fassung heraus und in einem Schwall ergoss sich das warme Öl aus dem Motorblock. Gerade rechtzeitig ließ sich Paul Anar nach hinten fallen in den sandigen Untergrund. Zufrieden sah er ein paar Sekunden dem Öl zu, das eine wachsende schwarze Lache im Sand des Flugplatzes bildete. »Aus dem Staub kamst du, zum Staub wirst du gehen ...«, murmelte der Dreißigjährige, der für den Junkers Flugdienst in Teheran Techniker, Behelfspilot und manchmal Passagierbetreuer in einem war – aber bloß als Platzmechaniker entlohnt wurde. Der Flugzeugbauer Junkers aus Dessau hatte Anfang 1927 die Konzession für einen Luftverkehrsdienst in Persien erhalten. Dass ein erstes Firmenflugzeug anscheinend zufällig 1923 über der Hauptstadt aufgetaucht war, hatte seine Wirkung nicht verfehlt und den guten Ruf deutscher Ingenieurskunst hierzulande mitbegründet. Die Junkersmaschinen waren vollständig aus Metall. Sie konnten überall landen und waren genügsam, während die Holz- und Stoffkonstruktionen der Franzosen eines Schuppens bedurften gegen die Witterung.

Langsam rappelte Paul sich hoch, trat mit eingezogenem Kopf unter dem Rumpf des Fliegers heraus in den prallen Sonnenschein und betrachtete liebevoll die W 33, einen freitragenden Ganzmetall-Tiefdecker. Im Inneren bildete ein vernietetes Gerüst aus Profilen die Struktur, welche mit Wellblechen verkleidet war. So erhielten die Junkers-Flugzeuge ihr charakteristisches Aussehen und das Wellblech war zudem stabiler als gehämmerte Bleche.

Paul liebte die Maschine. Es handelte sich um die neue Ausführung mit dem verbesserten L5-Motor. Ein historisches Exemplar sogar. Glücklicherweise hatten die Konstrukteure in der Heimat auch bei diesem Typen das Cockpit unbedeckt gelassen. Für ihn als Piloten der ersten Stunde war es undenkbar, nicht das Fliegen im Wind, mit der Nase und allen anderen Sinnen zu erschnuppern. Aber es war klar, dass stärkere Motoren und größere Fluggeschwindigkeiten bald für jedes Flugzeug die Konstruktion einer Kanzel notwendig machen würden. Die gute alte Zeit wäre dahin. Was unterschied die Kapitäne der Luft dann von einem Triebwagenführer der S-Bahn? Jetzt war es Mitte 1929 und die internationale Fliegerei ihren Kinderschuhen entwachsen, glaubte er. Nicht mehr lange und sie würde in Windeseile davonrennen.

Als das Öl nur noch tropfte, stopfte er einen alten Lappen in die Öffnung. So würde keinesfalls etwas hineinkriechen können. Manchmal kam das vor. Die deutschen Pilotenkollegen von der persischen Luftstaffel hatten auch einmal Metallteile im Motor ihrer F 13 gefunden. Sabotage konnte nie nachgewiesen werden, aber sicher war sicher.

Mit dem Unterarm wischte er sich über die Stirn und das Gesicht. Mit den Handrücken ging er durch seine Haare, die Finger musste er erst waschen. Jetzt wartete Fräulein Huth!

Der Flugplatz östlich des Doschantape-Stadttores von Teheran war spartanisch, kaum anders ausgestattet als Feldflugplätze im Weltkrieg. Es gab eine dreihundert Meter lange Piste. Innerhalb eines Vierecks aufgeschütteter Wälle vor Wind und Sand geschützt, lag eine Gruppe aus fünf flachen Gebäuden. Zwei weitere in die Dämme integriert als Schutz vor der sengenden Tageshitze. Von der Piste aus erreichbar beherbergten sie Flugleitung, Polizei und einen Warteraum. Im Inneren der Aufschüttungen die Schuppen für Reparaturen, Motorenwerkstatt, Lager sowie gegenüber eine Schmiede und die Garage mit den Dienstfahrzeugen für den Flugdienst und den Transport der Passagiere in die Stadt. Die Flugleitung teilte sich kleine Büros mit der Verwaltung, daneben befanden sich ein Zimmer für den diensthabenden Polizisten und der Wartebereich der Fluggäste. Die W 33stand abseits der Piste. Er hatte Zeit, bis die Rollbahn wieder frei sein musste.

Neben der Verwaltungsbaracke lümmelten ein paar junge russische Offiziere herum. Fesche Kerle, die ebenfalls spitz gekriegt hatten, dass Fräulein Huth heute im Dienst war. Sie gehörten zur persischen Kosakengarde, die im Auftrag der Regierung militärische Sicherungsaufgaben durchführte und das Wachregiment des Schahs ausbildete. Die Wachleute von Junkers hockten dort im Schatten, wo sich welcher fand – und das waren nicht viele Stellen.

Während Paul über den planierten Platz auf die Baracke zulief, blieb er einen Moment stehen. Bis auf wenige Gesprächsfetzen machte sich bloß der Wind bemerkbar.

Noch immer war Teheran von einer hohen Stadtmauer umschlossen, nahezu zwanzig Meter ragte sie auf. Zugang erlangte man durch eines der mehr als ein Dutzend Stadttore, wie seit hunderten von Jahren. Der neue Machthaber Reza Schah hatte erst vor kurzem damit beginnen lassen, die Mauern aufzubrechen, um Platz zu schaffen. Stadtbefestigungen? Im zwanzigsten Jahrhundert? Das schien überholt. Paul hoffte, dass man wenigstens die prächtigen Türme und Tore stehenlassen würde. Die persische Regierung war leider oft so, wie Charles de Montesquieu einst die Franzosen beschrieben hatte: Wie ein Tausendfüßler, entweder zu schnell und über die eigenen Beine stolpernd – oder zu langsam ... und weiter über die eigenen Beine stolpernd. Hezarpa, das persische Wort für Tausendfüßler, fiel ihm ein und er betrat lachend das Verwaltungsbüro, den Mann nicht näher beachtend, der neben der Tür saß und in die Ferne starrte.

»Paul, du hast gute Laune.« Ihre Augen rollten und sie schob ihr Kinn vor, in Richtung der Tür. »Ist er dir auch aufgefallen? Er ist wieder da!« Betty Huth strahlte ihn flüsternd an.

»Natürlich habe ich gute Laune. Unsere neue Wellblechkrähe hat doch den modernen L5-Motor, jetzt mit fast 360 Pferdchen. Damit sind wir strammer unterwegs als mit dem Vorgänger, 200 Kilometerschaffen wir in der Stunde. Wenn sich unsere Fachleute in Dessau nur nicht immer neue Finten einfallen lassen würden. Wieder neue Schraubengrößen.« Er bemerkte ihr Lächeln ermatten. Hatte sie etwas anderes gemeint?

In der Tat schmollte sie. »Seit die neue W 33 da ist, bist du wie verwandelt.«

Er wandte sich halb um. Vor dem Fenster hockte ein weißer Hut. Beziehungsweise ruhte er auf dem Kopf des Mannes, der vor der Baracke saß. Nun verstand er.

»Der Amerikaner? Ja, er ist wieder da. Ist mir aufgefallen. Natürlich. Ja und? Tut er dir leid?«

Sie nickte. Jeder kannte ihn: Byron Alvarado. Ein berühmter Schriftsteller aus USA, der einen modernen Persienroman schreiben wollte. Seit der Machtergreifung Reza Schahs ging es mit Siebenmeilenstiefeln vorwärts. Fluglinie, Eisenbahnen, Straßenbau – innerhalb von zehn Jahren sollte das große Land aus dem Mittelalter in die Neuzeit geführt werden. Und der Schah war erfolgreich. Es würde ihm gelingen. Sie als Deutsche waren seit 1923 vorne mit dabei. Während seiner Amtszeit hatte der Gesandte Friedrich-Werner von der Schulenburg eine umsichtige Strategie verfolgt. Die Briten hatten 1907 mit den Russen das Land de facto in zwei Einflusszonen geteilt. Seit Ende des großen Krieges und der Oktoberrevolution kamen die Russen erst langsam wieder zu Kräften und die Briten mussten an allen Ecken ihres Empire Feuerwehr spielen und Revolten beenden. Deutschland wusste diese Lücke zu nutzen. Der Graf mischte sich nicht in die Geschäfte der Briten. Zug um Zug lockerten sie ihre Kontrolle. Um nicht anzuecken, war die deutsche Gesandtschaft von Berlin aus sogar als eine diplomatische Vertretung zweiter Klasse eingruppiert.

Seit 1923 wuchs der Handel zwischen Deutschland und Persien permanent. Seit 1924 arbeitete eine deutsche Munitionsfabrik im Land. Junkers war vor Ort. Seit Februar 1925 vermittelte die deutsche Gewerbeschule in Teheran das deutsche Ausbildungssystem, ein Schiffsfrachtdienst verband Hamburg mit dem persischen Golf und nun plante man ein gemeinsames Stahlwerk. Seit Januar gab es sogar einen deutsch-persischen Handels- und Freundschaftsvertrag.

Für den Amerikaner musste sich aus diesem unmittelbaren Gegensatz von Mittelalter und Neuzeit einfach faszinierender Stoff ergeben. Allein: Jeder wusste, dass er auf dem Hinweg fast seinen gesamten Vorschuss aufgebraucht hatte und daran verzweifelte, nicht wegzukönnen und wegen des Zwangs zum schieren Überleben keine Zeit mehr für sein eigenes Buch hatte. Deshalb traf man ihn öfter auf dem Flugplatz. Heimweh, Fernweh oder die Sehnsucht nach Stille – all das konnte man hier befriedigen.

Paul goss sich zwei Handbreit Whisky ein und nippte. Fräulein Huth hatte wieder mit ihrer Arbeit begonnen, sie tippte irgendein Schriftstück, als vor der Tür Worte fielen.

»Jerome ist da!«, lauschte Paul und Betty sah hoch. »Herr Jaroljmek? Will er uns besuchen?«

»Er kann anscheinend nicht von uns lassen«, nickte er. »Immerhin hat er die Firma aufgebaut.«

»Und von Persien lässt er wohl auch nicht.« Fräulein Huth grinste räuberisch. Der ehemalige Leiter des Junkers-Flugdienstes hatte sich aus politischen Gründen zurückziehen müssen. Genaueres wusste keiner. Die Sowjets hatten sogar mit einem Landeverbot in Baku gedroht, wenn er sich nicht gleich ganz aus der Region löste. Und die Zwischen-landungen in Charkow oder Tiflis und Baku waren unbedingt notwendig, um einen regelmäßigen Flugbetrieb zwischen Deutschland und Persien sicherzustellen. Jetzt vertrat er die Firma Steffen & Heymann bei Geschäften mit der persischen Armee. Unruhen gab es in den Randgebieten des Landes, mit den Luren, den Bachtiaren, den Qaschkai-Stämmen. Es hielten sich die Gerüchte, dass im Haus der Jaroljmeks eine Scheidung anstünde.

»Kommt denn Herr Weil heute?«, wunderte sie sich. »Vielleicht wollen die beiden sich treffen? Der alte und der neue Chef. Aber dann hätten sie es in der Zentrale in der Laleh-Zar bequemer.«

Paul zuckte die Schultern. Er lauschte. »Hör mal, es geht um Geld! Alvarado muss für ihn etwas geschrieben haben. Hat man Töne.«

»Mir dürfte er auch etwas schreiben«, lächelte Fräulein Huth versonnen. »Aber ich kann ihn mir nicht leisten.«

Paul warf ihr einen energischen Blick zu. »Das ist unanständiges Zeug, das er schreibt, Betty. Die Leute bezahlen ihn für Schweinskram.« Er sah die Anfang Zwanzigjährige von einem Ohr zum anderen grinsen. »Herrje, das ist es, was du von ihm willst?«

Sie kokettierte. »Eine gute Geschichte ist lohnend investiertes Geld. Vor allem, wenn man oft alleine ist. Zum Glück schreibt er nicht so, wie er spricht.«

Paul wusste, was sie meinte. Dieser Alvarado sprach oft im Telegrammstil. Kurze, abgehackte Sätze. Dafür schrieb er anregend. Er trank sein Glas aus, grinste und schüttelte den Kopf. Diese Betty war schon ein echter Feger. Nicht wenige kamen betört und begeistert von Ausflügen mit ihr in die Berge zurück, und sie alle schwiegen eisern. Das war ihm doch zu offensiv. Man war ja nicht bei Blücher.

Jaroljmek, Jerome, betrat die Baracke und breitete die Arme aus. »Paul! Und? Wirst du der persische Willy Neuenhofen? Schon gehört?«

Die beiden begrüßten ihn erfreut. Paul nickte. »Wer hat denn nicht von dem Rekordflug erfahren, als Willy im Mai mit einer W34die 12000 Meter-Marke geknackt hatte – ein neuer Höhenrekord. Wir in Persien sind doch nicht hinter dem Mond.« Für eine Sekunde wurde es still, dann lachten alle gemeinsam los.

»Paul, zum Mond kommst du wohl auch noch!« Jerome sah sich triumphierend um wie ein Feldherr.

Paul konnte seine Gedanken beinahe lesen. Ja, das hatte er aufgebaut in jahrelanger und mühseliger Arbeit. Aber es war niemand da. Die Besatzungen waren auf dem Weg nach Schiras und von dort weiter bis Buschehr. Die Verstärkung aus Berlin war noch gar nicht angekommen. Ersatz für Fräulein Huth, die jetzt doch in die Heimat zurückwollte. Ein Frollein Grohmann sollte für sie kommen, auch so ein junges Ding. Hoffentlich mal eine Rothaarige. In Persien gab es einfach alles – nur das nicht. Paul verabschiedete sich mit Handschlag und ging dann vor die Tür. Jerome würde sich einen Drink genehmigen oder zwei und irgendwann wieder abdampfen. Er mochte den Ex-Chef, aber die W 33musste fertig werden. Dort konnte sie nicht ewig stehenbleiben, gleich neben der Piste. Offen sprach man darüber, dass die Luftverbindungen bis Kabul in Afghanistan ausgedehnt werden sollten. Bis dahin wäre aber ein ordentlicher Zahn zuzulegen, was die Betriebsabläufe und die materielle Verfügbarkeit anging.

Als er vor der Tür unter freien Himmel trat, war ihm, als sähe er einen Staubwirbel am Horizont. War das ein Naturphänomen oder näherte sich ein Flugzeug? Es stand keines auf dem Plan. Wenn es jemanden in diese Gegend verschlug, gab es keine Möglichkeit, sich anzukündigen. Sie hatten keinen Funk, noch nicht. Und selbst wenn es Erdfunk gäbe, die Flieger hatten keine Sende- oder Empfangsstationen an Bord. Langsam löste sich das Phänomen auf. Also doch ein Staubwirbel in der Steppe östlich Teherans.

Die metallene Flugzeughaut schimmerte in der Sonne. Er hatte vergessen, auf die Uhr zu sehen, es mochte 16 Uhr sein. Vielleicht. Jedenfalls hatte er beschlossen, sich nach dem Wechsel des Motorenöls in sein Zelt zurückzuziehen, innerhalb der Wälle. Dort wollte er dann seiner Leidenschaft frönen, bis es abends so kalt würde, dass es ihn zurück in die Stadt trieb.

Neben ihm auf einer Bank saß nun der Amerikaner und blinzelte regungslos in die Ferne. Aus der Nähe wirkte er ein wenig wie Peter Lorre, der Schauspieler, fand Paul. Das Gesicht rundlich, die Augen standen leicht hervor. Die Lippen gingen unvermittelt in die Mundwinkel über, so dass er oft einen verkniffenen Zug im Gesicht trug.

»Heute ist nicht viel los, Mister Alvarado«, sagte Paul, um überhaupt etwas zu sagen. In Gedanken war er längst in seinem großen alten Armeezelt.

»Stimmt, alle ausgeflogen. Buchstäblich«, witzelte der. Ein Wortspieler. Er erhob sich und lief neben Paul her, der den Innenhof betrat. Arbeiter dengelten in einem Schuppen an einer Tragfläche herum. Byron hob die Hand und zeigte auf zwei dürre Baumstämme, die, ihrer Äste beraubt, der Mechaniker seitlich des Zeltes aufgerichtet hatte. »Was wird das?«

Paul stützte die Arme in die Seiten, dann ging er darauf zu und krümmte geheimnisvoll den Zeigefinger, damit der Amerikaner folgte. Der Deutsche schlug das Zelt auf und sie traten ein. Alvarado sah sich um. Sein Gesichtsausdruck war nicht mehr leer und resigniert, sondern aktiv und neugierig! Das freute den Mechaniker.

Im Halbdunkel stand ein kleiner Einachser, ein Pritschenwagen, üblicherweise mit Pferden gezogen oder an eine Lafette gehangen. Auf dem Wagen waren Geräte montiert, deren Funktion sich Byron nicht erschloss. Er schaute und sagte nichts.

»Erkennen Sie es?«, schwärmte Paul und riss die Augen auf. Da der Amerikaner den Kopf schüttelte, lief er um den Karren herum und präsentierte ihn, als stünde er auf der Funkausstellung in Berlin. »Eine Protze, ein Funkwagen. Ich war im Krieg bei einer Fernmeldeeinheit in Palästina und wir hatten genau solche Funkstationen. Diese hier habe ich gebraucht gekauft, von einem Briten aus Basra. Es sind sogar deutsche Geräte. Hier auf der kleinen Plakette steht es: Funkstation Nr. 12 ... müssen die Lümmels irgendwo erbeutet haben. Wir sind hier in Teheran zwar im tiefsten Funkloch der Welt, aber nicht mehr lange. Hier drüben lagern die Teile für die Funkmasten. An den beiden Baumstämmen draußen will ich zwei jeweils 28 Meter hohe Antennen aufrichten. Das wird fein. Mindestens Radio Moskau und die Funkstation in Bagdad werde ich empfangen. Vielleicht auch Königs-Wusterhausen. Bestimmt sogar Königs-Wusterhausen.«

Mr. Alvarado nickte stumm. »Der deutsche J. Andrew White, hm?« Er hatte mit keiner Reaktion gerechnet, doch Anar bekam große Augen.

»Genau der, Mister Alvarado. Kennen Sie ihn?«

Er grinste. »Kennen? Ich war dabei. Juli 1921 in Hoboken, nicht weit von meinem Büro. J. Andrew stand am Ring eines Boxkampfes mit einem Mikrofon, das mit einem Sender verbunden war. Alle hatten sich vorher über die riesige Antenne gewundert. Er war immer schon für Spinnereien zu haben.«

»Und niemand ahnte, dass er mit dieser Konstruktion Tausende Neugierige an den neuen Radioempfängern erreichte.«

»Ganz recht. Der erste Boxkampf der Geschichte im Radio«, Byrons Blicke wanderten versonnen in die Ferne. »Sie empfangen nur, Herr Anar? Oder senden Sie auch?«

Paul sah eine Veränderung in dem Verhalten des anderen. Von Technik hatte der keine Ahnung. Aber irgendein Gedanke schien ihn nahezu zu elektrisieren.

Jovial sprang der Deutsche auf den Amerikaner zu und ergriff dessen Hand. »Menschenskinder, natürlich will ich funken. Wenn dann die nächsten Junkers-Vögel eines nicht allzu fernen Tages mit Peilung ausgeliefert werden, sind wir bereit.«

Byron dachte indes weiter. Viel weiter. Auf diese Weise würde er seinen Verlag möglicherweise erreichen. So könnte er senden. Und anständiges Geld verdienen. Reportagen. Oder Lesungen aus dem Land der ewigen Sonne. Das versprach neue Perspektiven. Mischungen aus Fiktion und Fakten, Radio Plays. Vor Jahren hatte er einmal A Comedy of Danger von der BBC gehört, über Eingeschlossene in einem Waliser Kohlenbergwerk. Und Tyrone Guthrie hatte ihm erst vor ein paar Monaten erzählt, dass der selber an Geschichten arbeite, die von amerikanischen Networks aufgeführt werden sollten. Aber soweit war er nicht. Wenn er, Byron Alvarado, allen zuvorkäme und sendete ... Air Plays könnte er sein Format nennen. Etwas, daszuvor keiner gemacht und vor allem, von wo niemand gesendet hatte ... die Möglichkeiten erschienen endless.

Simon’sche Textilfabrik, Potsdam

Die Sonne drückte auf die Brandenburger Vorstadt südwestlich des Stadtzentrums von Potsdam. Vom Bahnhof Charlottenhof sollte es nicht mehr weit sein. »Bergab, zur Havel hin«, hatte die Blumenhändlerin auf dem Vorplatz Wilhelm den Weg gewiesen. Es müsse sodann eine der Querstraßen sein. Er hielt lieber nach dem Schornstein Ausschau, den er im Umfeld einer Textilfabrik vermutete. Und er behielt recht. Es gab einen und der ragte aus einem Grundstück heraus, das mit hohen Bäumen bewachsen war. Pünktlich um zwanzig vor vier Uhr war die Bahn angekommen. Ständig musste er an Gertrude denken. Hoffentlich hatte sie den Zettel gefunden, denn sonst würde sie seit geschlagenen vierzig Minuten auf ihn warten. Das wollte er auf keinen Fall. Es war drückend heiß und er hielt sich im Schatten, wo er sich bot, damit er nicht nass geschwitzt ankäme. Wäre der Anlass nicht bedeutend, hätte man ihn kaum ausfindig gemacht und eigenhändig eingeladen.

Leichter Wind bewegte die Blätter der Bäume und Blüten in den Vorgärten, es war eine heimelige Idylle. Kleinbürgerlich roch es aus manchen Wohnungen im Erdgeschoss nach einem späten Mittagessen oder einem Kaffeetrinken. Zu gern vergaßen Menschen die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Welt, indem sie sich den harmlosen Genüssen und kleinen Lastern des Lebens hingaben. Potsdam war weit entfernt von den Berliner Verhältnissen und permanenten Aufmärschen und Straßenkämpfen von Kommunisten und Nationalsozialisten. Fast wie die Erde vom Mond. Ein solches Dasein wünschte er sich ebenfalls. Am liebsten mit seiner Gertrude. Vor allem Sicherheit, wenigstens ein wenig.

Er bog nach rechts in eine Straße ein, die etwas breiter war als die anderen. Kopfsteinpflaster machte seine Schritte unruhig. Auch hier war es still, aber in den schläfrigen Nachmittag hinein mischten sich doch neue Wahrnehmungen. Ein leises Dröhnen und Klappern, bisweiliges Zischen und vor allem ein Geruch, leicht stechend, erstreckte sich die Straße hinauf und herab. Nach etwa dreihundert Metern gelangte er an ein großes Metalltor, das in eine halbhohe Ziegelsteinmauer eingelassen war. Das schmiedeeiserne Gitter stand weit offen. Fenster, die über mindestens zwei Etagen reichten, verliefen vom Boden bis zu einem gemauerten Dachvorsprung. Sie waren oben halbrund und mit Sprossen versehen. Durch eines erkannte er einen riesigen Kessel, unförmig wie ein Wagen der Reichsbahn. Dort befand sich die Quelle des leisen Zischens und rhythmischen Geklappers. Hinter der Fabrik ragte der Schornstein aus den Baumwipfeln, die das Grundstück, beinahe ein kleiner Park, in schattiges Halbdunkel tauchten. Eine dünne Rauchfahne stieg nahezu senkrecht in die Luft, als könne sie sich nicht entschließen, in welche Richtung sie sich wehen lassen wollte. Zwei angedeutete Türmchen entsprangen dem Kupferdach. Zuckerbäckerindustrie, wie sie in den 1840er Jahren bis zur Gründerzeit modern gewesen war. Wilhelm blieb stehen. Vom Tor aus führte eine breite Einfahrt gleich auf die Fabrik zu und um sie herum. Auf der linken Seite erspähte er eine abgesenkte Zufahrt, anscheinend war das Gebäude unterkellert.

Kein Mensch war zu sehen, das sonore Klappern und Zischen erfüllte jeden Winkel. Langsam setzte er sich wieder in Bewegung und schritt bis zu dem Portal. Von dort führten Stufen hinauf in ein repräsentatives Vestibül, in dem ein junges Fräulein saß. Großzügige Wendeltreppen reichten beiderseits einer Empore in das nächste Stockwerk. Eine von ihnen reichte weiter ins Halbdunkel eines Untergeschosses. Zwei Korridore gingen von der Halle ab, der Kessel, den er gesehen hatte, befand sich offenbar linkerhand. Eine kleine Fabrik war das, gearbeitet und gefertigt wurde gleich nebenan und im Kellergeschoss. Zu seiner rechten stand ein grünes Sofa an der Wand, links gegenüber eine mächtige sitzende Buddha-Statue aus Stein, sie würde ihm bis zur Hüfte reichen. Alles hier sah nach Wohlstand aus. Die junge Frau tippte abwechselnd auf einer Schreibmaschine und malte hin und wieder auf einem großen Bogen Papier. Er war stehengeblieben, trat dann auf sie zu und räusperte sich. Überrascht hob sie ihren Kopf. Sie hatte ein breites Gesicht, schien slawischer Herkunft, rote Locken fielen neckisch auf ihre Nase. Wilhelm verkniff sich ein Lachen, als ihre grünen Augen zunächst schielten und sie Luft holte, um die Strähne wegzupusten.

»Sie also?«

Wilhelm war verwirrt und das konnte man ihm ansehen.

»Sie brauchen Hilfe? Kann ich Ihnen helfen?«

»Äh, ja. Bitte«, druckste er herum. Er legte ihr die Einladung vor. »Ich soll Herrn Theodor Simon aufsuchen.«

Ihr Blick fiel auf den Briefbogen, dann sah sie ihn an. Für eine Sekunde wie eingefroren, als wieder Leben in sie kam. »Einen Moment bitte.« Mit diesen Worten erhob sie sich, lächelte kurz und betrat den Korridor, der nach hinten in das Gebäude führte. Am Ende des Ganges klopfte sie an eine Tür und auf ein unhörbares Kommando hin öffnete sie sie und verschwand. Wilhelm stand alleine und sah sich um. Der große Vorraum war gefliest, die Kacheln bildeten ein Muster das, wie er erst jetzt bemerkte, sich die Wände hinauf fortsetzte. Zumindest bis auf halbe Höhe, denn darüber war das Mauerwerk getüncht. Gemälde und bedruckte Tücher sorgten für Abwechslung, sie zeigten Motive aus fremden Ländern. Er wagte es nicht, sich vom Fleck zu rühren. Mühelos erkannte er von hier aus Elefanten, Savannen und Berge.

»Henni? Henni!«, ertönte eine Stimme von oben. Wilhelms Blicke trafen jene eines jungen Mannes mit Ärmelschonern und einer Schirmmütze, der in die Halle hinuntersah. Er wirkte wie ein Buchhalter oder ein Prokurist. Er zuckte wortlos die Schultern und der andere verschwand.

Die Tür am Ende des Ganges gleich gegenüber öffnete sich und Henni, das Fräulein vom Empfang, kehrte zurück. »Darf ich noch einmal die Einladung sehen?« Wilhelm deutete auf das Papier, das sie auf ihrem Tisch liegen gelassen hatte. Sie lächelte und nahm wieder auf ihrem Stuhl Platz.

Mit großen Augen schaute sie ihn an. »Sehen Sie, es ist so, Herr Direktor Simon ist heute gar nicht im Haus.«