9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

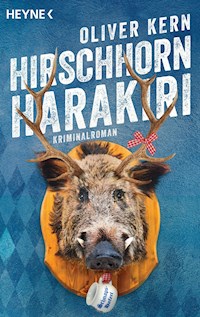

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Fellinger-Serie

- Sprache: Deutsch

Das Fest zum 100jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr nimmt legendäre Ausmaße an – und fatale für den Fellinger. Er hat einen kompletten Filmriss, als ihn der Lechner in seiner Eigenschaft als Ordnungshüter am nächsten Tag aus dem Bett klingelt. Nicht etwa, um Fellinger zum Frühschoppen abzuholen, sondern um ihn in Gewahrsam zu nehmen: Verdacht auf ein Tötungsdelikt. In der Polizeiinspektion konfrontiert Lechner seinen Spezi mit der Anschuldigung, dem Rosenberger Horst, seines Zeichens Jäger, in der vergangenen Nacht in einem Waldstück ein Hirschgeweih in den Ranzen gerammt zu haben. Ergebnis. Die Beweislast ist erdrückend. Fellinger steht vor seinem schwierigsten Fall - denn er selbst scheint der Täter zu sein!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 366

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Das Buch

Das Fest zum 150jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr nimmt legendäre Ausmaße an – und fatale für den Fellinger. Er hat einen kompletten Filmriss, als ihn der Lechner in seiner Eigenschaft als Ordnungshüter am nächsten Tag aus dem Bett klingelt. Nicht etwa, um Fellinger zum Frühschoppen abzuholen, sondern um ihn in Gewahrsam zu nehmen: Verdacht auf ein Tötungsdelikt. In der Polizeiinspektion konfrontiert Lechner seinen Spezi mit der Anschuldigung, dem Rosenberger Horst, seines Zeichens Jäger, in der vergangenen Nacht in einem Waldstück ein Hirschgeweih in den Ranzen gerammt zu haben. Ergebnis. Die Beweislast ist erdrückend. Fellinger steht vor seinem schwierigsten Fall – denn er selbst scheint der Täter zu sein!

Der Autor

Oliver Kern, 1968 in Esslingen am Neckar geboren, wuchs in der beschaulichen Idylle des Bayerischen Waldes auf. Heute lebt er mit seiner Familie in der Region Stuttgart, ist seiner alten Heimat aber nach wie vor sehr verbunden.

OLIVER KERN

HIRSCHHORNHARAKIRI

FELLINGERS DRITTER FALL

KRIMINALROMAN

WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Vollständige deutsche Erstausgabe 02/2020

Copyright © 2019 by Oliver Kern

Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe

by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Tamara Rapp

Umschlaggestaltung: Martina Eisele Design, München,

unter Verwendung der Motive von: Bigstock (MichaelJBerlin,

VAV63, Micha Klootwijk), Schnapshaferl © Bayerisch-schenken.de

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN: 978-3-641-24425-5V002

www.heyne.de

Für Max

KATZENKLAPPE

Da ist ein Geräusch, das ich nicht hören will. Abgesehen davon, dass ich eigentlich überhaupt nix hören will, bin ich zu wenig bei mir, um zu erkennen, woher die Störung kommt.

Was ist da los?

Wo bin ich?

Das Denken tut weh wie ein Muskelkater. Nur halt im Kopf. Aber das Denken zu unterlassen, wenn es erst mal von irgendwelchen Neuronen und biophysischen Prozessen angestoßen wurde, ist wesentlich schwieriger, als wie sich einfach nicht zu bewegen, um Muskelschmerzen zu umgehen. Und dann auch das noch: Zusätzlich zu dem Geräusch und dem Schmerz bemerke ich ein Haar im Mund. Zwischen Zunge und Unterlippe. Und auch irgendwie am Gaumen. Extrem lästig, weil ich seiner nicht habhaft werde. Dafür ist meine Zunge zu schwer und aufgequollen.

Jede Wette, das Haar kommt vom Herbert. Schon bei unserem ersten Aufeinandertreffen hat er mir so ein lästiges Andenken verpasst, und dieser Tradition ist er seither treu geblieben. Wenn ich schlafe, steigt er mir gerne übers Gesicht. Vermutlich immer dann, wenn ich zu laut schnarche. Oder weil er Spaß daran hat, mich zu ärgern. Das ist einfach seine Art. Ebenso wie er zum Beispiel zu mir ins Bett schlüpft, obwohl er genau weiß, dass ich das ums Verrecken nicht leiden kann. Es ist ihm schlicht wurscht. Der Herbert ist ein rechter Ignorant und ein Quälgeist, der mir nur zu gerne seinen haarigen Hintern ins Gesicht reibt, wenn er mich wehrlos wähnt.

Freilich gibt’s Erbaulicheres, als mit solchen Gedanken aufzuwachen, aber damit kann ich gerade noch so umgehen in meinem Zustand – einer Art Wachkoma. Nicht, dass ich so was schon mal durchlebt hätte. Nicht einmal im Ansatz. Ich stell’s mir bloß so vor. Man liegt da, katatonisch, mental fragmentiert, kriegt aber alles mit. Hört, welche miese Prognose der behandelnde Arzt abgibt und wie einen die Verwandtschaft bedauert, während sie ans und ums Krankenbett schleicht. Man belauscht, wie sie darüber reden, wer was erben könnte und wann jetzt endlich der Wisch unterschrieben wird, damit jemand den Strom abstellt. Ja, zefix, man ist dabei, aber ausgeliefert; unfähig, auch nur eine Regung zu zeigen. Man kann sich nicht bewegen, nicht einmal die Zunge, um das Haar zu finden, das den Gaumen reizt.

Wenn mich an meinem momentanen Befinden etwas tröstet, dann einzig und allein die Erkenntnis, noch am Leben zu sein. Dass noch keiner den Stecker gezogen hat. Was allerdings gleichzeitig zu einer physisch wie psychischen Belastung wird. Noch bin ich ja irgendwie sediert. Bis auf den Muskelkater im Kopf verharrt der Rest meiner Nerven in Schockstarre. Allerdings ahne ich, dass das nicht so bleibt, wenn ich jetzt wirklich und vollständig aufwache. Und schlagartig die ganze eruptive Wucht der Erinnerung abbekomme. Die Nachwirkungen von einhundertfünfzig Jahren Freiwillige Feuerwehr. Respektive der Festivität zu ebenjenem denk- und feierwürdigen Anlass, auf der ich mich irgendwann gestern verloren habe. Ja, manchmal ist es eine Pein, sich zu erinnern, und trotzdem will man unbedingt wissen, was man vor sich selbst zurückhält.

Was war jetzt gestern?

Konzentriere ich mich ganz arg darauf, hallt noch immer die Blasmusik, die mit Garantie jenseits der zulässigen Lärmschutzverordnung gespielt hat, in meinen Gehörgängen wider. Ich hatte leider auch einen saudummen Platz, nämlich nah an der Bühne, wo mir nicht nur die krummen Tonleitern, sondern auch die Bassvibrationen in voller Stärke zusetzten.

Das weiß ich noch.

Aber sonst nicht mehr viel.

Vor allem nicht mehr, was später war. Und wie spät es war. Und wie ich nach Hause gekommen bin. Und überhaupt. Das ist fatal. Fatal wie das Erwachen selbst.

Dabei, fällt mir wieder ein, werde ich ja gar nicht von allein wach, sondern mit Vehemenz geweckt. Der Lärm hört einfach nicht auf. Im Gegenteil, er steigert sich noch. Da ist jemand im Treppenhaus, und nachdem ich auf das Läuten nicht reagiert habe, klopft diese Person nun gegen die Wohnungstür.

Depp, damischer!

Zwischen den Klopfattacken hallen gedämpfte Flüche durchs Treppenhaus. Und mein Name. Fellinger, zefix! Fellinger, Herrgottsakrament!

Ich meine die Stimme zu kennen, und wenn ich demnächst draufkomme, wem sie gehört, erschließen sich vermutlich weitere Aspekte im Zusammenhang mit dieser nächtlichen Ruhestörung. Aber so weit bin ich noch nicht. Noch wünsche ich mir, dass der Herbert die Tür aufmacht und dem Schreien, Klopfen und Läuten mit einem Biss in die Wade ein Ende bereitet. Selbstverständlich würde der Herbert so etwas niemals machen, wenn ich es ihm auftrage. Der beißt nur, wenn er von sich aus will, niemals auf Befehl. Er nimmt grundsätzlich keine Befehle an. Demnach bleibt mir momentan nur die Hoffnung, dass er sich selber irgendwann ausreichend gestört fühlt, um dem Lärm aus dem Stiegenhaus von sich aus Einhalt zu gebieten.

Schön wär’s!

Leider sind Türklinken nicht seine Sache, und eine Katzenklappe hat mein Vermieter nicht erlaubt. So weit kommt’s noch, dass hier ein Loch in die dreifach mit Schlössern gesicherte Wohnungstür geschnitten wird. Das wäre doch komplett kontraproduktiv, wenn dann trotz der stahlverstärkten Verriegelung und der ausgefuchsten Schließmechanismen jeder in die Wohnung krabbeln könnte! Zumindest jeder, der schlank wie ein Handstaubsauger ist.

Der Herbert macht also nicht auf. Und der da draußen, der auch mit Katzenklappe nicht hereingekommen wäre, hört nicht auf.

Himmelherrgottnochamal!

Ich muss mich bewegen. Obwohl ich vorausahne, dass es mir den Magen umstülpen wird. Keine schöne Vorstellung. Außerdem wird es mir den Kopf zerreißen, das weiß ich jetzt schon. Erwische ich versehentlich zu viel Bier, strömt das Übermaß immer direkt ins Oberstübchen und reichert das Hirnwasser an. Womit es eng wird zwischen dem Denkmuskel und dem Schädelknochen. Im Gegensatz zur Hirnflüssigkeit sind im Bier nämlich Treibmittel, die den Druck über jeglichen Grenzwert hinaus anheben und die weiche Masse in Mitleidenschaft ziehen. Und das tut dann weh. Sakrisch weh!

Der Rabauke hat Geduld. Es hilft also nix.

Es dauert ewig, bis ich aufrecht stehe und mich in Bewegung setze. Der da draußen macht derweil unverdrossen weiter. Erst im Flur ahne ich nach und nach, wie schlecht es konditionell um mich bestellt ist. Kreizdeifenochamal, was hat mich da geritten, meinen persönlichen Alkoholzenit gestern so dermaßen zu überschreiten? Da kann nicht nur eine Laune im Spiel gewesen sein, das schaut mir eher nach etwas Seelischem aus. Nach etwas, das verdrängt werden musste. Und das Verdrängen hat eins a funktioniert. Mir will einfach nicht einfallen, was ich mit aller Promillegewalt zu vergessen suchte. Was hat mich nur in ein so unverantwortliches Besäufnis getrieben?

Endlich habe ich die Tür erreicht und öffne sie, um sofort klarzumachen, wie es mit mir steht. »Ich bin zu nix in der Lage!«, krächze ich krächzend, während ich durch einen trüben Schleier auf den Augen mein Gegenüber zu erkennen versuche.

»Leck mich am Arsch!«, sagt der Lechner, ganz ähnlich, wie er damals Leck mich am Arsch gesagt hat, als wir mit unschuldigen zehn Jahren auf dem Videorekorder vom Sepp seinem Papa heimlich die Raubkopie von Freitag der 13. anschauten und erstmals Jason Voorhees mit seiner Eishockeymaske vorm Gesicht auf dem Bildschirm erschien. Grobkörnig, an den Rändern leicht verzerrt und alles andere als brillant, Meilen entfernt von jeder HD-Qualität – aber nervenaufreibend und zum In-die-Hosen-Scheißen. Leck mich am Arsch also. Jetzt habe ich in etwa eine Ahnung, wie ich aussehe. Unscharf wie auf VHS und definitiv zum Fürchten. Wenn ich noch ein Fleischermesser in der Hand hätte, er würde vermutlich türmen. Oder auf mich schießen.

Leck mich am Arsch!

»Heute nicht!«, ächze ich. »Is’ nix Persönliches, aber aufgrund der fragilen Verfassung meines Verdauungssystems nehme ich Abstand davon, heute an irgendetwas zu lecken, egal was du mir hinstreckst.« Wenn ich mich auch nur ein klitzekleines bisschen besser fühlen täte, würde ich den Satz mit einem süffisanten Grinsen abrunden. Doch ich scheue den Schmerz.

Mein Spezi seit Kindertagen verzieht keine Miene. Soweit ich es durch den Schmierfilm auf meiner Netzhaut erkennen kann, hat er die Hand auf der Dienstwaffe am Holster.

»Ich ergebe mich!«, lenke ich ein, schaffe es aber nicht, die Hände über den Kopf zu nehmen, weil der schlichtweg zu breit ist. Unterbewusst muss ich die Stimme unseres Postenkommandanten erkannt haben, sonst wäre ich nicht aufgestanden. Aus reiner Freundschaft habe ich mich gegen alle Widrigkeiten gestemmt und zur Tür gequält. Und jetzt, wo er so dienstbeflissen vor mir steht, kommt mein vernebeltes Hirn zu der Einsicht, dass es nicht der Polizeihauptinspektor Josef Lechner gewesen sein kann, der auf dem Feuerwehrfest an meiner Seite gezecht hat. So frisch und überschäumend von Tatendrang, wie er sich im Türrahmen vor mir aufbaut, muss er gestern relativ nüchtern nach Hause marschiert sein.

Also gut, was will er? Sind wir zum Frühschoppen verabredet? Allein der Gedanke, mir je wieder auch nur einen winzigen Bissen einzuverleiben, hebt meinen Magen gleich um zwanzig Zentimeter.

Davon abgesehen wird die Situation langsam peinlich. Hat er vor dreißig Sekunden noch Lärm gemacht wie ein Bekloppter, erfolgt jetzt erstaunlich wenig Interaktion seinerseits. Normalerweise würde er mich doch auslachen, weil ich so schrecklich schlecht beieinander bin. Die Schadenfreude müsste ihm doch geradewegs aus dem Gesicht springen! Stattdessen kommt er mir seltsam erstarrt vor – und ganz plötzlich fühle ich mich eingeschüchtert von der Uniform, der Autorität und diesem offiziellen Aufplustern.

»Zieh dir was an, ich muss dich mitnehmen!«, erklärt er schließlich.

»Wie spät?«, frage ich. Eine Art katermäßige Übersprungshandlung, weil ich nicht sicher bin, was er mir eben mitgeteilt hat.

»Halb elf! Und jetzt zackig!«

Da ich ganz allgemein nix mehr weiß, weiß ich selbstverständlich auch nicht mehr, wann ich ins Bett gekippt bin. Länger als vier Stunden kann’s nicht her sein, sagt mir mein Biorhythmus. Es ist also kein Wunder, dass ich derart funktionsunfähig bin – mein Organismus benötigt mindestens die doppelte Menge an Schlaf.

»Komm am Nachmittag wieder«, schlage ich daher zu unser aller Wohl vor und will schon die Tür zuwerfen. Doch der Sheriff stößt seinen Fuß dazwischen, weshalb mir das elegante Abschneiden der Außenwelt misslingt.

»So viel Zeit bleibt dir nicht, Fellinger!«

»Zeit wozu?«, frage ich, von der einen auf die andere Sekunde deutlich wacher. Das übertrieben Amtliche in Lechners Stimme erhöht definitiv meine Konzentrationsfähigkeit.

»Um mich von deiner Unschuld zu überzeugen!«

»Unschuld?«, wiederhole ich.

»Du kannst freilich auch gleich gestehen«, sagt er, »das erspart mir die Arbeit.«

Auf einmal muss ich mich an der Tür festhalten. Der Trompeter vom Blechbläserverein, der gestern Abend ganz besonders falsch gespielt hat, fängt wieder an, in meinem Gehörgang zu tröten. »Und was soll ich gestehen?«

»Dass du es warst, der den Rosenberger Horst abgestochen hat!«

FINGERABDRÜCKE

»Duschen?«

»Zähne putzen, maximal!«, faucht er. »Und zieh dir was an, was nicht stinkt!«

Der Rosenberger Horst?

Das ist einer, den ich kenn, so wie ich die Leute hier halt kenn, aus dem Ort und der Gegend. Mehr auch nicht. Also warum sollte ich …? Ich verbiete mir, mich im Augenblick damit auseinanderzusetzen. Vor allem, weil es sich für mich anfühlt, als hätte es mir der Claus Kleber aus dem Fernseher heraus erzählt, kurz bevor ich auf der Couch einschlafe.

Der Rosenberger?

Das kann nur ein Irrtum sein.

Wie ferngesteuert torkle ich ins Bad und mache, was der Lechner mir aufträgt, weil es mir in meinem Zustand leichter fällt, Anweisungen zu befolgen, als selber zu denken. Der Wachtmeister ist mir hinterhergestiefelt und stellt sich in den Türrahmen, als hätte er Angst, dass ich mich der Festnahme entziehe. Festnahme? Wegen der Bierschwemme im Gehirn verzichte ich vorsichtshalber darauf, den Kopf zu schütteln. Ich mag auch nicht in den Spiegel schauen. So koordiniert wie möglich drehe ich das Wasser auf und beuge ich mich im Zeitlupentempo tief übers Waschbecken. Die Kälte aus dem Hahn verschafft mir eine gewisse Linderung. Stundenlang könnte ich so stehen bleiben; ein wenig hoffe ich sogar darauf, dass sich dieser schlechte Traum einfach fortspülen lässt. Doch dann vernehme ich am Wasserstrahl vorbei ein ungeduldiges Räuspern. Blind greife ich zum Handtuch. Nachdem ich mich für Sekunden dahinter versteckt habe und es schließlich sinken lasse … steht der Lechner immer noch da. Es wäre ja auch zu schön gewesen.

»Willst mir jetzt auch noch beim Biesln zuschauen?«, frage ich und deute auf den Lokus.

Der Oberpolizist runzelt die buschigen Brauen, dann zieht er die Badtür zu. Im letzten Moment schlüpft dabei der Herbert durch die uniformierten Beine und zum Türspalt herein. Er tapst über die grauen Fliesen zu mir her und mustert mich vorwurfsvoll. Ich zucke mit den Schultern.

Der Herbert ist ein grau-schwarz getigertes Ungetüm von Kater mit einem recht eigensinnigen Charakter, wie ihn Katzen ohnehin gerne haben. Ein Mischling, dessen Erbgut väterlicherseits angeblich von einer echten Wildkatze aus den Tiefen des Bayerischen Waldes stammt. Seine Statur ist mächtig, sein Schädel breit, und ich möchte wetten, alle anderen Kater in der Nachbarschaft verfluchen mich schon, weil ich ihn bei mir hab einziehen lassen. Er ist mir im Sommer zugelaufen. Aufgenommen habe ich ihn nicht etwa deshalb, weil ich ausgesprochen tierlieb bin, sondern vielmehr aus Dankbarkeit dafür, dass er mir kurz davor das Leben gerettet hat. Dass Katzen so was überhaupt können – oder besser gesagt: wollen –, war mir bis dahin nicht bekannt. Im Vergleich zum Hund, der ja quasi seit der Steinzeit darauf konditioniert wurde, sich todesmutig für Frauchen oder Herrchen zu opfern, hatte ich Katzen bisher eher so eingeschätzt, dass es ihnen wurscht ist, was mit den Zweibeinern passiert, mit denen sie ihr Habitat teilen. Was vermutlich auch zu hundert Prozent zutrifft; der Herbert wird da keine Ausnahme sein. Dass sein heroischer Einsatz mich vor dem Dahinscheiden bewahrte, war allein dem Zufall geschuldet. So gesehen, war ich ein positiver Kollateralschaden – sofern es so etwas gibt. Der Herbert, und das ist jetzt kein Blödsinn, hat wohl schlicht aus Rache gehandelt, als er dem Sauhund, der mich erschießen wollte, ins Genick gesprungen ist. Derselbe Schurke hat nämlich auch das Frauchen vom Herbert auf dem Gewissen, und nachtragend ist er durchaus, dieser Riesenkater. Aber das war eine andere Geschichte, und mir schwant, dass sie mir trotz aller bedrohlichen Situationen weniger Probleme bereitet hat als das, was mir heute bevorsteht.

Der Herbert schleicht rüber zum Katzenklo und hält seine Nase hinein. Dann späht er hoch zum Dachfenster. Hell leuchtet es da herein. Ich sehe blauen Himmel, nur leider hat das im Moment keinerlei positiven Einfluss auf meinen Zustand.

»Ich lass dich raus, aber ich sag’s dir gleich: Ich weiß nicht, wann ich wieder zurück bin«, verkünde ich, mehr ratlos als pessimistisch. Der Kater macht mir sowieso nicht den Eindruck, als ob ihn mein Zeitplan interessiert. Trotz seiner Übergröße springt er elegant auf die Waschmaschine. Ich nicke anerkennend und öffne ihm das Dachfenster. Beim Herbert gibt es kein Zögern. Schon ist er raus und auf dem Dach. Sehnsüchtig blicke ich ihm hinterher, nicht ohne den Gedanken zu erwägen, denselben Weg zu wählen.

»Wie schaut’s aus?«, ruft der Lechner von draußen durch die Tür, und verschreckt wende ich mich vom Dachfenster ab. Kurz darauf verlasse ich widerwillig mein Badezimmer. Breitbeinig steht er im Flur und mustert mich. »Du hast den Pullover auf links«, sagt er.

»Macht nix, ich bin links«, knurre ich zurück. In der Verfassung, in der ich mich gerade befinde, ist mir die Klamottenlage völlig wurscht. Ärgern tut’s mich trotzdem. Zum einen, weil ich genau weiß, dass ich gar nicht die Kraft aufbringe, das Oberteil jetzt noch mal auszuziehen und zu wenden. Zum andern, weil es mich immer aufregt, dass man das so sagt. Auf links. Eine Formulierung, die ich für völlig unüberlegt halte. Bei uns ist man ja eher konservativ, Tendenz Mitte/rechts, aber das drückt man nicht mit seinem Pullover aus. Also, was soll das? Auf links.

»Und reichlich dünn ist er auch, der Pullover«, stellt der Lechner fest, und das klingt jetzt auf einmal wieder fürsorglich.

»Benimm dich nicht wie meine Mutter!«, fahre ich ihn an. Mit seiner Freundlichkeit kann ich momentan genauso wenig umgehen wie mit seinem Diensteifer. Angepisst will ich nach meiner Jacke greifen, aber die hängt nicht an der Garderobe. Drauf geschissen, draußen scheint eh die Sonne.

Drei Minuten später treten wir aus dem Haus. Das Schuheanziehen hat uns noch etwas aufgehalten. Das ging nämlich nur im Sitzen, und hinterher bin ich nicht mehr alleine hochgekommen. Ich rechne es dem Lechner hoch an, dass er auf Handschellen verzichtet. Was mit Sicherheit gegen die Dienstvorschrift ist, wenn man einen mutmaßlichen Mörder abführt. Dass ich damit gemeint bin, will mir immer noch nicht so recht in den Kopf. Und weil der Lechner schweigt, während er neben mir hergeht, und es ohnehin nur ein paar Meter hinüber ins Revier sind, kann ich mir weiterhin nicht zusammenreimen, was hinter dieser kuriosen Anschuldigung steckt.

Es ist Freitag. Ein Brückentag. Gestern wurde nicht nur die Feuerwehr gefeiert, sondern auch die Einheit. Weshalb auf der mit heimischem Granit gepflasterten Marktstraße mehr los ist als sonst. Viele Leute haben frei. Ich im Übrigen auch. Worüber ich im Moment wirklich froh bin. Wenn ich bedenke, auch noch in der Dienststelle Bescheid sagen zu müssen, dass ich heute keine Aufträge abarbeiten kann, weil ich verhaftet bin … Bluadige Hennakrepf!

Mir reicht’s schon, dass uns die Leute, die uns zwischen den Häuserzeilen aus niederbayerischem Bauernbarock begegnen, misstrauisch hinterherschauen. Obwohl man mich mit dem Lechner ja öfter zusammen sieht. Aber halt nicht so. Er streng uniformiert und todernst. Und ich daneben käsweiß und mit leichten Gleichgewichtsproblemen. Das wirkt verdächtig. Man könnte beinahe auf die Idee kommen, dass die geschätzten Mitbürger unserer Luftkurortgemeinde bereits wissen, was ich verbrochen habe. Angeblich verbrochen, korrigiere ich mich, auch wenn die Blicke der Passanten was anderes zu sagen scheinen. Alle wissen, was passiert ist, nur ich bin ahnungslos.

Beim Betreten der Polizeiinspektion verstummen die Unterhaltungen und das Tastaturgeklapper. Hühnergleich sitzen die Ordnungshüter hinter ihren Schreibtischen und recken die Hälse, als hätte der Gockel den Stall betreten. Wobei der Vergleich hinkt, weil Hühner für gewöhnlich nicht hinter Schreibtischen sitzen. Der Kronawitter, die Silke, der Dichtl, auch bekannt als Radar-Rudi, und der Raik, unser neuer Polizeimeisterimport aus Thüringen, von dem ich den Nachnamen nicht weiß. Wobei man mit seinem Vornamen bei uns gestraft genug ist, da brauchst du gar keinen Nachnamen mehr. Jedenfalls sind sie trotz Brückentag alle schön versammelt – und alle hier im Büro. Es ist also keiner draußen auf Streife. Anscheinend sind alle darüber informiert, dass das große Kino sich heute auf der Dienststelle abspielt. Den Fellinger, diesen Hundling, endlich hat’s ihn erwischt!

Muss eigentlich keiner den Tatort sichern? Kaum ist mir der Gedanke durch den Kopf geschossen, mault der Obergruppenführer auch schon rum. »Habts nix zu tun?!«, fährt er sein Personal an, und die Hühnerhälse zucken erschrocken zurück. Wir gehen nicht ins Büro vom Lechner, wo wir uns sonst austauschen. Er schiebt mich daran vorbei. »Ins Verhörzimmer!«, erklärt er. Ich war noch nie im Verhörzimmer von unserem Revier. Alleine das vermittelt mir, wie prekär meine Lage ist. Doch als der Lechner mir die Tür aufhält, bin ich enttäuscht. Verhörzimmer! Das hier schaut jetzt wirklich nicht aus wie diese kahlen, kalten Räume, die man aus Filmen kennt. Weder hat’s eine Spiegelwand, hinter der die anderen sich ungesehen hinhocken könnten, noch einen Metallring an der Tischplatte, durch den man die Handschellen hätte fädeln können. Es ist eher so eine Mischung aus Ruheraum und Aktenlager. Die Videokamera und das Aufzeichnungsgerät funktionieren noch mit Magnetbandkassetten.

Und dennoch vermittelt mir nichts hier drin Zuversicht, schon gar nicht das Fenster mit dem getrübten Glas und den Gittern davor. Glücklicherweise lässt es Tageslicht herein, nur deshalb schnürt das Zimmer mir nicht gänzlich die Luft ab.

Der Rosenberger Horst?

Mir fällt immer noch nix zum Rosenberger ein. Wobei … Da war was. Kürzlich erst. Aber was? Mir ist bewusst, ich sollte so langsam draufkommen, jetzt, da ich mich gleich an den Verhörtisch setzen werde. Besser, ich bestehe sofort auf einem Anwalt.

»Kaffee?«, fragt der Lechner, was erst mal keine schlechte Alternative zu einem juristischen Beistand ist.

Ich nicke.

»Milch, Zucker?«

»Nur Aspirin«, vollende ich meine Bestellung, und dann geht auch schon die Tür hinterm Lechner zu, und ich weiß, ich komme hier nicht alleine wieder raus.

Noch während ich versuche, eine Methode zu finden, bei der ich nachdenken kann, ohne dass es mir grausam ins Hirn sticht, ist der Wachtmeister auch schon wieder zurück. Mit einem Tablett, auf dem er eine Thermoskanne, eine Wasserflasche und zwei Tassen zum Tisch balanciert und abstellt. Offenbar wappnet er sich für eine längere Unterhaltung. Wie als letzten Akt unserer innigen Freundschaft schiebt er mir eine Packung Schmerzmittel über den Tisch, nachdem er mir gegenüber Platz genommen hat. Unterm Arm klemmt noch eine lindgrüne Mappe, die er rechts von sich ablegt. Schweigend schenkt er Kaffee in die Tassen und stellt mir eine davon vor die Nase. Ich bediene mich großzügig an den Tabletten und trinke die halbe Wasserflasche leer, um den Brand einzudämmen. Augenblicklich grummelt es mir im Unterleib, und mein Magen protestiert, aber all das muss vorerst zurückstehen. Vorrangig gilt es, den Kopf klar zu kriegen.

»Macht das nicht normal die Kripo?«, frage ich schließlich.

»Erst reden wir!«, kommt es sehr ernst aus seinem Bud-Spencer-Gedächtnisbart. Mittlerweile sieht er mit seiner dunklen Lockenmähne selbst in Uniform verwildert aus. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ihn dieses verwegene Auftreten älter oder jünger macht als die Mitte vierzig, die er ist. Mein Jahrgang. Selbes Abschlussjahr. Nur rein familientechnisch ist er schon ein ganzes Stück weiter als ich. Verheiratet, zwei Kinder. Eine Ehefrau – und mit hoher Wahrscheinlichkeit noch ein Gspusi nebenher, obwohl ich immer noch nicht draufgekommen bin, um wen es sich dabei handelt. Vermutlich starre ich ihn dermaßen verständnislos an, dass er sich genötigt fühlt, seine knappen Worte näher auszuführen.

»Die Kollegen von der Kripo, also die wenigen, die wegen dem Brückentag nicht im Kurzurlaub sind, haben einen Großeinsatz draußen im Rottal. Aber ich rechne fest damit, dass bis zum Nachmittag einer zu uns rauskommt. Es pressiert ja nicht, da du als Hauptverdächtiger feststehst und aktuell keine weiteren Fahndungsansätze für nötig gehalten werden. Ich darf eh froh sein, dass sie uns wenigstens ein Team von der Kriminaltechnologie geschickt haben, sonst hätten wir auch noch die Tatortsicherung verantworten müssen.«

Ich stelle mir vor, wie der Kronawitter in seiner unbeholfenen Art sämtliche Spuren zertrampelt, und bin zumindest in der Hinsicht beruhigt, dass sich Profis dieser diffizilen Aufgabe angenommen haben. Auch wenn es letztlich schlecht für mich ausgegangen ist.

»Hauptverdächtiger«, krächze ich ihm entgegen.

Er nickt. »Folglich besteht meine Aufgabe darin, dich derweil einzukassieren und in Verwahrung zu nehmen, bis der Kollege vom Kriminalkommissariat anrückt. Ja, so schaut’s aus, Fellinger«, vollendet er seine Erklärung darüber, warum ich ihm nun hier in seinem Verhörlagerraum gegenübersitze.

»Und der Rosenberger? Was hätte ich da jetzt für einen Grund gehabt, den abzustechen?«

»Den darfst du mir gerne nennen!«

»Das ist doch alles ein kompletter Schmarrn!«, poltere ich los, so heftig, dass es mir gleich wieder in den Schädel fährt. Irgendwas Spitzes mit Widerhaken.

»Der Verdacht auf ein Tötungsdelikt ist nun mal gegeben, und die Indizienlage ist recht eindeutig«, erklärt er mir und schlürft an seinem Kaffeebecher.

Ich schnaube. »Und die Indizien sagen was?«

»Deine Fingerabdrücke auf der Tatwaffe, sagen die.«

Jetzt hau ich auf den Tisch. Das hätte ich nicht machen sollen. Und zwar nicht etwa, weil der Lechner zusammenzuckt wie ein Singerl, wenn’s blitzt, sondern weil es bei mir im Hirn gewittert und es mir den Magen aushebt, vor lauter Migräne. Nach einer Weile bringe ich winselnd heraus: »Kreizkruzifix, woher habt Ihr denn meine Fingerabdrücke?«

»Warst du nicht vor Jahren mal beim Eignungstest für den Polizeidienst in Landshut?«

Dass er mich jetzt dadran erinnern muss, an dieses eine, recht schwarze Kapitel meiner Beamtenlaufbahn. Sie wollten mich nicht bei der Polizei, wegen einem körperlichen Defizit. Einem angeborenen Knieschaden, der mich gelegentlich humpeln lässt, wenn ich unvorsichtig auftrete und es mir deswegen reinfährt. So gesehen nicht weiter tragisch, vor allem, weil ich damit leben gelernt hab. Für den Polizeidienst macht’s mich eben untauglich. Aber meine Fingerabdrücke, die ich ihnen damals tatsächlich dagelassen habe, die haben sie hübsch behalten, diese Sauhamml. »Die sind nicht wieder gelöscht worden? Elendiger Polizeistaat, elendiger«, knurre ich. Haben wir nicht die strengsten und idiotischsten Datenschutzverordnungen weltweit? Nix darf ohne zehnfache schriftliche Einwilligung und notarielle Genehmigung gespeichert werden. Nix! Bis auf meine Fingerabdrücke, halleluja! Wenn ich nur besser beieinander wäre, ich würde vermutlich noch zwei-, dreimal auf den Tisch hauen vor lauter Zorn. »Das kann doch nicht sein, waren da nicht noch andere Fingerabdrücke?«

»Nur Fragmente, aber für die haben wir keine Treffer – falls sie überhaupt zu verwerten sind.«

Da haben wir es mal wieder. Dilettanten. »Fragmente? Was heißt das jetzt, Fragmente?«

»Außerdem haben wir da noch die hier gefunden«, fährt der Lechner fort, ohne auf mich zu achten, und legt einen Papierbeutel der Spurensicherer auf den Tisch. Ich habe gar nicht mitbekommen, wo er den hergezaubert hat. Meine Aufmerksamkeit weist nach wie vor arge Mängel auf. Jedenfalls hat der Beutel ein Sichtfenster, und da schimmert was durch, das mir bekannt vorkommt.

»Das ist doch deine Jacke?«

»Sie schaut so aus, wie wenn es meine sein könnte«, verbessere ich ihn und frage mich ernsthaft, ob ich gestern Nacht ohne Jacke heimgelaufen bin. In einer durchaus frischen Oktobernacht, in der man den nahenden Winter schon spüren konnte – und wo es obendrein von der Feuerwehrhallen bis zu mir schon ein guter Kilometer ist.

»Es ist deine, da war nämlich dein Portemonnaie drin.«

Das wird ja immer schöner. Ich klopfe auf die hintere Hosentasche, in der es im Normalfall steckt, aber heute ist natürlich alles anders. Heute bin ich ein Mörder.

WAIDMANN

»Also die Jacke samt Geldbeutel, in der Nähe von der Leich’«, fasse ich zusammen.

»Mit Blut dran«, setzt der Lechner nach, wie ein Torero, der eine Banderilla nach der anderen in den Rücken des Stiers sticht. Neue Widerhaken: ins Genick, aber auch in die Seele, die ohnehin schon vom schlechten Gewissen punktiert wird. Es sind diese Zweifel, die ich am allerwenigsten verstehe und die trotzdem vorhanden sind. So, als könnte ich tatsächlich … Nein, nein, nein, das kann nicht sein. Ich bring doch keinen um!

»Wir haben zwar noch keine Bestätigung aus dem Labor, ob das Blut an der Jacke mit dem des Opfers übereinstimmt, aber …«

Aber es schaut schlecht aus, vollende ich den Satz in Gedanken. Mehr als schlecht. Ich beuge mich etwas vor, ringe meinem rebellierenden Körper damit wenigstens ein kleines Maß an Haltung ab und lege meine zitternden Hände um den Kaffeebecher. Auch wenn ich mich am liebsten wieder unter meine Bettdecke verkriechen möchte, es ist an der Zeit, diesem Wahnsinn hier entgegenzuwirken. »Die Leich’? Wo habt ihr die überhaupt gefunden?«

Der Lechner schaut mich an, nicht wie mein Freund und Stammtischspezi, sondern wie ein Polizist. Ich müsste es ja wissen, wenn ich es war. Oder irgendwann draufkommen. Erinnerungen kehren nach einem Filmriss wieder zurück, nicht alle gleichzeitig, aber dennoch …

»Im Pufferholz, nicht weit von der Rodelbahn,« klärt er mich schließlich auf.

»Und warum hätte ich, nachdem ich von der Feuerwehr weg bin, in den Wald gehen sollen, wo meine Wohnung in der anderen Richtung liegt?«

»Vermutlich wegen der Orientierungslosigkeit, weil du so besoffen warst. Da fällt mir ein, es ist besser, wir machen gleich einen Alkoholtest. Oder am besten gleich eine Blutentnahme. Bei den Promille, die du immer noch haben dürftest, kann sich das später strafmildernd auswirken. Ich ruf schnell die Frau Doktor an.«

Jetzt fahre ich hoch und kann nicht anders, als erneut auf den Tisch zu hauen, doppelt so heftig wie beim ersten Mal. »Untersteh dich!«, kreische ich wie eine trocken gelaufene Kurbelwelle. »Du spinnst ja wohl, die Höllmüllerin anzurufen.«

Er nimmt eine deeskalierende Haltung ein, so wie sie es ihm beim letzten Seminar zum Thema Aggressiv auffällige Personen und wie ich ihnen am besten gegenübertrete beigebracht haben. Ich könnt mich glatt schon wieder reinsteigern.

Betont ruhig sagt er: »Klar, ich tät auch nicht wollen, dass meine Angebetete mich in so einem elendigen Zustand zu Gesicht bekommt, aber sie ist in allererster Linie Ärztin und hat daher mit Sicherheit schon Schlimmeres gesehen.«

Ich krieg kaum noch Luft, so heftig beutelt’s mich innerlich. Nachdem es mir ohnehin schon miserabel geht, muss ich jetzt auch noch einen Haufen Energie darauf verschwenden, dass die Schmerztabletten wenigstens so lang im Magen bleiben, bis sie sich aufgelöst haben. Was wiederum heißt, es bleibt noch weniger Saft übrig, um mein Gehirn auf Touren zu bringen. Atmen! In den Bauch! Denk an was, was dich beruhigt! Schweinsbraten mit Semmelknödeln! Auweh, ein schlechter Gedanke! Nur mit viel Körperkontrolle bleibt das unten, was noch in mir ist. Vorsichtig sinke ich zurück auf den Stuhl. Als der Lechner die Höllmüllerin erwähnt hat, haben ein paar Synapsen tatsächlich ganz brauchbare Verbindungen geschaffen, stelle ich fest. Nur kurz, für den Bruchteil einer Sekunde, war da irgendwas, das womöglich für die Misere verantwortlich sein könnte, in der ich gerade stecke. Aber wie sehr ich mich auch bemühe, dieses gedankliche Wetterleuchten vollständig zum klärenden Gewitter werden zu lassen, es reicht nicht aus. Gone with the wind sozusagen, auch wenn’s hier drinnen eher stickig ist. Es hilft nichts, ich muss mich der ganzen Sache langsam nähern, sie einkreisen, wenn man so will. Etwas einzukreisen ist für einen Einzelnen freilich schwierig. Da könnte man jetzt gut einen Freund gebrauchen, aber mein ehemaliger Freund, der Lechner, scheint sein Urteil schon gefällt zu haben.

»Was hast du vorhin überhaupt mit strafmildernd gemeint? Bist du denn schon davon überzeugt, dass ich es war?«

»Erdrückende Beweislast!«, lässt er verlauten und schaut bedauernd drein. »Außerdem gibt es einen Zeugen, der dich mit der Tatwaffe in der Hand beobachtet hat.«

»Wer?«

»Anonym.«

»Anonym?!« Schon wieder werde ich lauter, als es mir guttut. »Als ob es bei uns, wo jeder jeden kennt, so was wie Anonymität gibt. Weißt du’s wirklich nicht, oder darfst du mir den Anonymen aus ermittlungsrelevanten Gründen nicht nennen?«

»Der Kronawitter hat die Stimme nicht identifizieren können.« Aus dem Mund vom Lechner klingt das wie eine Entschuldigung. Und mit Recht! Polizeimeister Kronawitter, mein ganz spezieller Freund, mit einem Abschluss auf der Baumschule. Das ist ja zum Haareraufen! Mich haben sie in diesem Verein nicht gewollt, aber den Kronawitter hat man genommen. Es kann unmöglich mit rechten Dingen zugegangen sein, als der für den Polizeidienst vereidigt wurde. Aber bitte, man braucht auch Leute auf dem Revier, die man hänseln kann, wenn mal nichts los ist. Und hier in der Abgeschiedenheit des ostbayerischen Grenzgebiets ist praktisch nie viel los. »Ich sag dir schon lang, lass den nicht ans Telefon!«, mahne ich noch, bin aber gedanklich schon einen Schritt weiter. Da hat also einer bei der Polizei angerufen und mich angeschwärzt. Das ist eine wichtige Information …

»Mei, das hilft jetzt auch nicht weiter«, redet der Lechner in meine Überlegung hinein. »Jedenfalls schaut es schlecht für dich aus, wegen den Indizien und vor allem wegen dieser Aussage zur Tatwaffe.«

»Die Tatwaffe«, murmle ich, ohne die Spur einer Eingebung, welches Corpus Delicti damit gemeint sein könnte. Also bleibt mir keine Wahl, als nachzufragen. »Mit was bin ich dem Rosenberger angeblich ans Leder gegangen?«

»Sag amal, fällt dir denn überhaupt nix mehr ein?« Kopfschüttelnd hockt er da, der Polizeihauptmeister, und schnauft schwer. »Es wär wirklich besser, du erinnerst dich bald!«

Ich vollführe eine bedauernde, in Verzweiflung gerahmte Geste.

Er gewährt mir drei, vier Sekunden Bedenkzeit, dann zieht er ein Foto aus der Mappe, die er nun schon eine Weile unter seinen schwitzigen Fingern knetet, und legt es vor mir auf den Tisch. Die Aufnahme zeigt den Rosenberger, rücklings auf Moos liegend, umringt von Farngewächsen und dicken Baumstämmen im Hintergrund, in Jägerkluft und Kniebundhose, die Büchse geschultert. Den Hut mit dem Gamsbart neben sich. Beinahe idyllisch arrangiert. Ein Waidmann, zur Ruhe gebettet im dunklen Tann. Eingefangen im Morgenlicht, das schräg und dunstig durch die Bäume fällt. Ein Motiv für ein kitschiges Ölgemälde an der Wand einer Bauernstube, wären da nicht die um die Bäume gewickelten Absperrbänder und die gelben, durchnummerierten Plastikaufsteller der Spurensicherung. Und natürlich, allem voran, die vor Entsetzen geweiteten Augen, der auseinanderklaffende Trachtenjanker, darunter das blutgetränkte Hemd, das sich über des Jägers Ranzen spannt. Und das, was da mittig aus dem tiefroten Blutfleck emporragt.

»Ernsthaft?«, frage ich. »Ein Hirschgeweih?«

LÜNGERL

Genau genommen war es nicht das ganze Geweih, sondern nur ein halber Zwölfender also, der aus dem Unterleib vom Rosenberger herauswächst wie eine umgekehrt eingepflanzte, blattlose Staude. Aber mit meinen Fingerabdrücken dran. Die sind auf dem Foto zwar nicht zu erkennen, aber die Forensik ist eine Wissenschaft, und die Wissenschaft lügt nicht. Ich muss mich jetzt ernsthaft zusammenreißen. Wenn nur dieses depperte Aspirin endlich zu wirken anfangen würde.

»Woher soll ich denn dieses Geweih haben, Himmelherrgott!«, raunze ich.

Der Lechner fährt sich durchs zu lange Lockenhaar. Früher ist er nie wie ein Hippie dahergekommen, ich vermute mal, er steckt in der Midlife-Krise und meint, er wirkt jugendlicher mit der Haarpracht und dem ganzen Kraut in Gesicht. Aber Kreizdeife, ich sollte mir jetzt weniger Gedanken um den Sepp machen, sondern was gegen die Vorwürfe unternehmen, die er gegen mich erhebt.

Der Rosenberger Horst. Jäger. Weiberheld … heißt es zumindest … und jetzt aufgespießt vom Hirsch. Durchaus ein angemessenes Ende, falls die sich gegen ihn gewandt hätten, die er ein Jägerleben lang abgeschossen hat. Mit dem Oktober endet die Schonzeit fürs Wild, egal ob Rot- oder Damwild, Hoch- oder Niederwild. Jetzt streifen die Männer in gedecktem Tannengrün wieder durchs Unterholz oder hocken an, um den Bestand auszudünnen. Und die Speisekarten der Gastronomen quellen über vor Wildspezialitäten aus eigener Jagd. Was dann wiederum genau mein Thema ist. Ich kenne meine Wirte und Hoteliers und besonders die, die Schindluder treiben, was das Hirschgulasch mit dunkler Waldpilzsoße und den geschmorten Wildschweinbraten angeht. Finde ich hier womöglich die Verbindung? Bin ich etwa im Rahmen meiner Tätigkeit als Hygieneinspektor für die Lebensmittelkontrolle Ostbayern auf etwas gestoßen, das zu einer Eskalation mit dem Rosenberger geführt hat?

Nein, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Der Rosenberger beliefert die Wirtshäuser allenfalls … und egal, was ich in einer Restaurantküche auch Ekelhaftes entdecken mag, deswegen bringe ich doch keinen um. Vielleicht hat er es ja selbst getan, weil er das Töten nicht mehr ertragen hat. Quasi Harakiri mit dem Hirschgeweih. Und ich bin zufällig vorbeigekommen und wollte ihn davon abhalten. Weswegen auch meine Fingerabdrücke auf dem Geweih sind. Leider hab ich es in meinem Rausch nicht geschafft, den Selbstmord zu verhindern. Das wäre so traurig wie tröstlich … aber ist immer noch ein Schmarrn. Selbst wenn ihn das Gewissen dahingehend übermannt hätte, den Freitod zu wählen, dann doch wohl nicht mit einem Geweih! Er hatte schließlich sein Gewehr dabei. Und mit Sicherheit auch ein scharfes Messer zum Ausweiden. In jedem Fall irgendwas, womit es schneller und schmerzloser geht. Diese wirren Spekulationen machen einfach keinen Sinn, ich muss endlich Klarheit und Licht ins Oberstübchen bekommen!

»Vielleicht fange ich genau damit an«, murmele ich vor mich hin.

»Mit was?«, fragt der Lechner, der mich so konzentriert mustert wie beim Schafkopfen, wenn er versucht zu erahnen, welches Blatt ich auf der Hand habe.

»Mit der letzten, brauchbaren Erinnerung«, kläre ich ihn auf.

Er schaut auf die Uhr. »Dann geh aber nicht zu weit zurück, die Zeit rennt!«

»Mit dem Urknall werd ich schon nicht anfangen, du Hirsch! Und jetzt pass auf. Heute ist Freitag, gestern war der Feiertag, richtig?«

Der Polizeihauptmeister nickt.

»Folglich war ich am Mittwoch noch im Dienst … und da war ich … da war ich … zefix …« Ich blicke hinüber zum vergitterten Fenster, durch das gedämpftes Tageslicht fällt, und reibe mir die Schläfen. Mein Dienstplan liegt im Auto, vermutlich auf dem Beifahrersitz. Ich suche das Bild in meiner Erinnerung, die ausgedruckte Excel-Liste mit den Eselsohren …

Die Sonne blendet mich. Das ist an und für sich nichts Schlechtes, wenn es Anfang Oktober noch so schön warm ist. Weil es allerdings den ganzen Sommer über so heiß war, mehren sich die Stimmen, dass es endlich Zeit für einen Wetterumschwung wird. Allen voran jammern die, die immer jammern, nämlich die Bauern, deren Felder und Wiesen zu wenig Regen abbekommen haben. Ich hüte mich natürlich davor, Partei für das vorherrschende, mediterrane Klima zu ergreifen. Man weiß ja nie, wer einem zuhört. Das kann nämlich schnell mal zu einem Streit führen, wenn du im Wirtshaus die falsche Meinung äußerst. Egal ob diese Meinung nun politisch oder meteorologisch ist. Was mich angeht, streite ich von Amts wegen sowieso schon genug herum, da muss ich nicht auch noch meine Freizeit mit Geschrei und Gezeter verbringen.

Mein einziges Problem mit dem derzeitigen Wetter ist, dass ich bei der tief stehenden Morgensonne praktisch blind fahre, weil die Windschutzscheibe meines BMW dermaßen verschmiert ist. Die scharf abknickende Zufahrt zur Reiterstub’n finde ich trotzdem. Der Bachstätter, der Wirt vom Vereinslokal des Reiterklubs, bekommt schließlich öfter Besuch von mir. Und nicht zu Unrecht! Der Bachstätter ist nämlich ein Hundling und trickst, wo es nur geht, sowohl auf Kosten seiner Angestellten als auch vor allem zum Leid seiner Gäste.

Ich bin früh dran, weil wir eine kurze Woche haben. Morgen ist Feiertag, und am Freitag habe ich Urlaub. Schon allein wegen dem anstehenden Feuerwehrfest. Das wird zünftig. Auch wenn’s kindisch klingt, aber die Vorfreude darauf beflügelt mich irgendwie. Deshalb will ich heute alle Betriebe erledigt wissen, die im Einsatzplan stehen, damit ich mein langes Wochenende völlig entspannt genießen kann. Selbstverständlich ist das Wirtshaus noch geschlossen. Vom Gestüt auf der anderen Straßenseite weht eine würzige Brise herüber. Angereichert von Pferdemist und den Ausdünstungen von Tier und Reiter. Wobei es sich vor allem um Reiterinnen handelt. Und die dünsten in erster Linie vor Erregung, weil sie sich in der Lage sehen, die mächtigen Gäule allein mit dem Druck ihrer Schenkel zu lenken. Schnell wedle ich den Gedanken fort wie eine fette Pferdebremse und schau noch mal auf meinen Zettel. Metallspreißel in den Pommes, lautet die anklagende Beschwerde, die anonym in der Dienststelle eingegangen ist. Die meisten Beanstandungen seitens der Kundschaft werden verdeckt eingereicht. Man vermeidet es, den eigenen Namen zu nennen, um nicht ins Gespräch zu kommen. Es geht darum, seine Bürgerpflicht zu erfüllen und dabei unauffällig zu bleiben. Oder halt keine Probleme mit dem Wirt heraufzubeschwören, da man eventuell vorhat, trotzdem wieder hinzugehen. Spreißel hin oder her.

Metallspäne in den Speisen sind natürlich keine Bagatelle. Das ist unter gesundheitsgefährdenden Aspekten schon beinahe höchste Risikostufe. Freilich, wenn sie schlau sind, haben sie mittlerweile alles beseitigt. Oberflächlich zumindest. Und der Bachstätter wird alles leugnen. Aber ich habe mich selbstverständlich umgehört. In der Küche von der Reiterstub’n hat unser Spengler, der Gutsmiedl Hias, am Montag ein paar Aluleisten an die Wand gebohrt. Auch über der Fritteuse. Dabei ist es offenbar keinem eingefallen, den Bereich vorher abzudecken. Ich brauche im Prinzip nur nachzuschauen, wo überall gebohrt worden ist, dann finde ich schon was. Ich finde nämlich immer was, egal wie gründlich vorher aufgeräumt und gesäubert wird. Selbst wenn ich mich ankündigen würde, so penibel kann gar keiner sein, dass ich ihn nicht drankriege, wenn ich es drauf anlege. Obschon ich hier nicht gerade meinem Traumberuf nachgehe, Dienst ist Dienst, und da steh ich zu hundert Prozent dahinter.

Mit meinem Untersuchungskoffer in der Hand nehme ich den Lieferanteneingang, der mich mehr oder weniger direkt in die Küche führt. Der Bachstätter kriegt große Augen und streicht sich fahrig über die Glatze. Neben dem Chef sind noch ein Auszubildender und eine Aushilfe anwesend, die Salat auseinanderpflücken und waschen. Beide erstarren, als sie mich bemerken – und vor allem erkennen. Während die Aushilfe sich offenbar keines Hygienevergehens bewusst ist, merke ich dem Lehrbub an, wie er darüber spekuliert, ob er sich nach dem letzten Toilettengang auch wirklich die Hände gewaschen hat. Ja, für solcherlei Gedankengänge bekommt man im Lauf der Jahre ein Gespür.

»Der Fellinger«, ächzt der Bachstätter.

»Herr Fellinger, bitte, heut ist es amtlich«, kläre ich ihn auf und zeige meinen Dienstausweis. Eine völlig überflüssige Geste, aber von Amts wegen vorgeschrieben. Und sie verstärkt die Wirkung meines Auftretens. Prompt sackt der Bachstätter ein klein wenig in sich zusammen.

»Wir haben nachher eine größere Gesellschaft, das passt jetzt fei wirklich schlecht.«

Schmächtig und durchaus verschlagen schaut er aus, der Franz. Die wenigen dünnen Haare, die er noch hat, kämmt er sich säuberlich über die Platte. Das Gesicht ist ein wenig aufgedunsen, und trotz des langen Sommers, den wir hatten, war ihm keine Sonnenbräune vergönnt. Sein weißes Oberkellnerhemd hat in Höhe der Brusttasche einen gelben Fleck, notdürftig ausgewaschen, aber immer noch gut sichtbar. Ein Malheur mit dem Frühstücksei vielleicht?

»Ich beeile mich«, biete ich an, auch wenn ich das gar nicht vorhabe. Dann hieve ich meinen Koffer auf die Anrichte und lasse laut die Verschlüsse aufschnappen.

»Ich fang mit der Fritteuse an«, verkünde ich und streife meine Einweghandschuhe über, filmreif wie ein Seriendoktor vor einer schwierigen Herz-OP. Schon von Weitem sehe ich die Leisten an der Wand, an denen jetzt allerlei Kochutensilien hängen.

»Schön übersichtlich, mit dem neuen System!«, lobe ich und klatsche aufgeräumt in die Hände. Der Bachstätter Franz nickt eifrig und zwingt sich zu einem Lächeln.

»Warum … Ich mein, gab’s eine Beschwerde, weil du warst ja quasi erst vor ein paar Wochen da …«

»Könnt schon sein«, gebe ich zurück und leuchte mit meiner Stablampe ins Frittierfett. Dabei irritiert mich irgendwas, oder besser gesagt, etwas lenkt mich ab. Fährt wie eine frische Böhmerwaldbrise durch meine Konzentration und wirbelt sie auf wie Flugsand. Ich brauche ein, zwei Sekunden, bis ich draufkomme. Irgendwo auf der anderen Seite des Gasofens signalisiert die Spülmaschine laut piepend, dass der Spülgang durch ist. Ein vertrautes Geräusch in einer Restaurantküche, das bei Hochbetrieb beinahe unentwegt ertönt. Und bei Normalbetrieb in einer gewissen Regelmäßigkeit. Aber jetzt, so ganz ohne Gäste? Augenblicklich frage ich mich, was der Bachstätter da gerade hat waschen lassen, wo doch heute noch gar keine Gläser oder Geschirr angefallen sind. Schlagartig ist mir die Spreißelsuche wurscht, und ich wende mich mit schmalen Augen dem Piepen zu. Auch weil sich keiner veranlasst fühlt, den Geschirrspüler auszuschalten, die Klappe zu öffnen und den heißen Dampf rauszulassen …

»Kreizdeife nocha mal«, fluche ich.

Der Lechner zuckt zusammen, als hätte ich ihn aus dem Tiefschlaf geweckt.

»Der Bachstätter, dieser Sauhund!«

»Redest du vom Pächter der Reiterstub’n?«, fragt der Lechner.

»Leck mich am Arsch!«

»Was jetzt?«

»Ich weiß wieder was!«, rufe ich, und mir ist beinahe, als würde die Einsicht die Kopfschmerzen etwas dämpfen. »Ich hab am Mittwoch dem Bachstätter seine Kaschemme zugesperrt, und wenn ich dran denke, warum, bin ich froh, dass ich nix als einen Schluck Kaffee intus hab.«

»Erzähl!«

»Besser nicht.«

»Jetzt geh weiter!«

Soll ich wirklich, obwohl ich weiß, er wird’s bereuen? Na gut. Ich hole tief Luft. »Dass der Bachstätter ein Geizhals vor dem Herrn ist, ist ja hinlänglich bekannt, aber du machst dir keinen Begriff, zu was ihn sein Sparwahn mittlerweile treibt. Du würdest nicht glauben, was der vorgestern zum Reinigen in seinem Geschirrspüler liegen hatte …«