Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Brandstätter Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

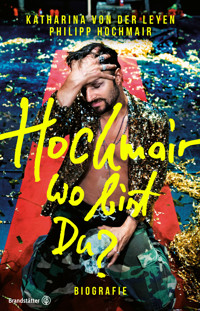

Bühnenterrorist, Text-Fanatiker, körpersprachlicher Hochseilakrobat – der Österreicher Philipp Hochmair ist bekannt für sein kraftstrotzendes, leidenschaftliches Schauspiel. Der wilde Charismatiker, der in ruhigen Momenten wirkt wie Schwiegermutters Tagtraum, hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, Grenzen und Traditionen neu zu definieren. Neben seinen Auftritten in zahlreichen Fernseh- und Kinoproduktionen wie "Kater", "Die Wannseekonferenz", "Blind ermittelt" oder "Geier", verbindet man ihn vor allem mit seinen rebellischen und körperbetonten Bühneninterpretationen des "Mephisto", "Werther!" und seinen Solo-Versionen des "Jedermann". "Hochmair, wo bist du?" ist keine klassische Biografie. Katharina von der Leyen heftete sich an die Fersen des Kraftmeiers, dessen Leben gänzlich von der Kreativität bestimmt wird, um ihn in allen Tiefen und Untiefen zu beobachten, zu beschreiben und zu stellen. Sie erzählt von einem Mann, der Jedermann als Rockstar zelebriert, Schillers Balladen in wilde Raves verwandelt und sich seinen Rollen so hingibt, dass ihm das Gefühl für sein Selbst verloren geht. Entstanden ist ein ungewöhnliches, energiegeladenes Portrait aus Gesprächen, Analysen, Kurztexten und Bildern eines Mannes, der von sich selbst sagt: "Ich bin der, den man nicht sieht" – eine Annäherung an den Schauspieler, der so überfordernd wie verletzlich ist. Hochmair, der Bühnenreisende, wird hier nicht nur als Künstler beschrieben, sondern auch als Mensch: rastlos, ratlos, nicht zu halten und schwer zu verstehen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 218

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Katharina von Der Leyen Philipp Hochmair

Hochmair wo bist Du?

Biografie

Inhalt

Vorwort

1 —

Zum Querschlag geboren

2 —

Allgemeine Kreativität

3 —

Die höhere Ebene

4 —

Fehler können köstlich sein!

5 —

Werther, vom Fluch befreit

6 —

Overdose

of Sinn

7 —

Persönlichkeitsoffenbarend

8 —

Die Extrawurst

9 —

It’s better to burn out than to fade away

10 —

Keine Angst vor Weltliteratur

11 —

Der Glanz des Tages

12 —

Sei einfach du selbst, es muss ganz super werden!

13 —

Sind Sie jetzt der Schnitzler oder nicht?

Spaß beiseite

14 —

Mühelos auf der Bühne

15 —

Hochmair auf Reisen

16 —

Die lange Reise des Jedermann

Der Jedermann-Koffer

17 —

Der Kunstsoldat

18 —

Team

Hochmair

19 —

Des Chaos wunderlicher Sohn

20 —

Kochen mit Hochmair

21 —

Hochspannungsmair

22 —

Was will mein Gott von mir?

23 —

Crossover

Künstler first

24 —

Identitätschaos

25 —

Der Spätzünder

Nachwort

Vorwort

Ich lernte Philipp Hochmair vor einigen Jahren im Garten einer Münchner Kulturstätte kennen. Es war ein warmer Augustabend, er tauchte von irgendwoher auf, barfuß und nur unvollständig bekleidet mit Hose zwar, aber nacktem Oberkörper, und machte einen sehr präzisen Diener vor mir. Ich hatte keine Ahnung, wer er war: ein Schauspielstar nämlich, den jedermann kannte und er-kannte, eine Mischung aus österreichischem Volksschauspieler und hanseatischem Bühnengott mit einem Ruf wie Donnerhall. All dieses blieb mir erst einmal erspart, mich amüsierte seine Schlagfertigkeit, sein Witz gemischt mit schüchterner Bescheidenheit und schamlosem Selbstvertrauen. Als ich ihn anschließend auf der Bühne erlebte, traute ich kaum meinen Augen und Ohren. Er rezitierte, spielte, fuhrwerkte vier Balladen von Schiller, den „Handschuh“, „Die Bürgschaft“, „Die Glocke“ und den „Taucher“, und verwandelte die zweihundert Jahre alten Verse in ein Baal’sches Fegefeuer und mithilfe seiner Band, der Elektrohand Gottes, in einen wilden Rave: Auf jeden Fall einen wilden Ritt. Schillers erhabene Worte veränderten sich und wurden moderne Klangkunstwerke und verwandelten sich mithilfe psychedelischer Rock-Eskapaden in einen industrialmetal Rave, laut, wild, fordernd und schweißtreibend.

Hochmair präsentierte Schiller in Warnweste und leuchtend orangefarbener Arbeiterhose, die würdevolle Sprache schepperte durch ein Megaphon über die Bühne, auf der jedes Wort, jedes Werkzeug, die ganze Atmosphäre neu geschaffen, neu verstanden und neu bewertet werden wollte. Dieser Schiller hatte nichts von temperamentloser Schulsprache aus verstaubten Klassenzimmern: Stattdessen schaffte Hochmair eine gigantische virtuelle, hochenergetische Baustelle mit riesigen Kränen und einem berstenden Kraftwerk, das angezündet werden wollte. Die Funken sprangen auf die Zuschauer über und entfachten ein großes Feuer. Ein Groove baute sich auf, das Unbehagen vor der fremden, altmodischen Sprache verdunstete, während sich der Schillervirus im ganzen Raum ausbreitete, Hochmairs – nein, Schillers! – „Taucher“ in Bier badete und das Publikum längst persönlich mit den Versen verflochten war. Sie konnten fühlen, was Hochmair später erklärte, dass „Schiller zehn Jahre an der ‚Glocke‘ geschrieben hat. Er hat die ganze menschliche Energie in dieser großen Dichtung zusammengefasst, die menschliche Kultur, unser Versagen, unsere Angst, unser Streben.“

Was ich damals zum ersten Mal sah, begegnete mir später in Hochmairs Spiel immer wieder – mal stärker, mal schwächer: Hochmair liefert sich seinem Spiel völlig aus, ohne Maßhalten der Kräfte. Seine Kunst ist von Verausgabung bestimmt, dem Überwinden von Grenzen.

Aus dem zufälligen Treffen wurde eine fortwährende, komplizierte Freundschaft, eine permanente Auseinandersetzung und kreatives Kräftemessen, häufig schwer erträglich, aber fast immer spannend. Philipp Hochmair ist als Schauspieler schwer zu bändigen und als Mensch oft nicht zu gebrauchen, aber er ist nie egal. Er ist schwer zu beschreiben, aber es lohnt sich, ihn genauer zu betrachten.

1 — Zum Querschlag geboren

Im Inneren ist Philipp Hochmair ein Punk. Auch wenn man ihm sein anarchistisches Inneres nicht auf den ersten Blick ansieht mit den gut sitzenden Hosen und schön geschnittenen Sakkos, und auch, wenn einer am liebsten zu allen Jahreszeiten barfuß geht, wird er dadurch ja noch nicht zum Outlaw.

Das Punksein hat bei ihm früh angefangen, dieses Sich-dagegen-Stellen, Sich-wild-Wehren, dieses Unbedingteine-andere-Sprache-finden-Müssen für das, was sich nicht so einfach ausdrücken lässt: Anarchie als Antwort auf die Zwanghaftigkeit seines bürgerlichen Familienlebens. Als Teenager band Philipp Hochmair seine Schuhe mit unterschiedlich farbigen Schnürsenkeln und malte sich seine Hosen an: vorne gelb, hinten braun, und er schor sich die Haare ab, wenn er einen inneren Konflikt nicht ausdrücken konnte. Auf die Frage, wann Philipp Hochmair ungefähr begonnen habe, die Familienordnung zu stören, antwortet sein jüngerer Bruder Maximilian: „Ich glaube, das fing mit seiner Geburt an.“ Dabei hatte Philipp Hochmair es eilig, auf die Welt zu kommen: Seine Mutter hatte geplant, dass ihr Erstgeborener genau am Geburtstag des Vaters zur Welt kommen sollte. Aber schon vor seiner Geburt wollte Philipp Hochmair sich an keine Vorgaben halten. Stattdessen kam er drei Wochen zu früh und so drängend, dass seine Mutter es gerade noch auf den letzten Metern aus der Wohnung in der Czartoryskigasse in die dahinter liegende Frauenklinik schaffte – spannenderweise genau das Gebäude, aus dem ihr Sohn fünfundvierzig Jahre später in der Serie „Vorstadtweiber“ in seiner Rolle als Minister Schnitzler in den Tod springen würde.

Zum Teenage-Punkrocker reichte es damals nicht; in der Ordnung des 16. Bezirks in der Schule in der Maroltingergasse in Ottakring kam diese Spezies nicht vor. Es gab nur einen einzigen Punk, der sich überhaupt nicht zum Vorbild eignete: Der kämpfte nicht mehr und wehrte sich nicht, sondern beschwichtigte seinen Zorn schon morgens mit Alkohol im Park. Philipp Hochmair dagegen wehrte sich immer gleich und wollte sich nie betäuben, ganz im Gegenteil: Er wollte mehr fühlen, „ein bisschen“ Gefühl reichte ihm nicht. Bis heute muss es schon die volle Ladung Adrenalin sein, damit er das Gefühl hat, dass es sich lohnt.

Er sagt heute, dass er es bereut, immer „so brav“ gewesen zu sein: ein Satz, den seine Eltern nicht unterschreiben würden, mit denen er sich – die eher autoritär als diskussionsbereit waren – immer wieder auf heftige Auseinandersetzungen einließ; denen er sich nicht unterordnen wollte und die er nicht verstand – so, wie er ihnen grundsätzlich fremd war, dieser Aufständische, der sie mit seiner Wach- und Wildheit und seinem ewigen „Warum?“ störte und verwirrte. Philipp Hochmair hat schon als Kind alles hinterfragt: „Wenn jemand sagte, ‚Der Himmel ist so blau‘, dann wollte Philipp wissen, warum“, beschreibt sein Bruder.

Es war ein überaus geordneter, strukturierter Haushalt, in dem Philipp Hochmair mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Maxi aufwuchs. Ein kleines, winkeliges Haus am Ende eines großen Gartens, mit vielen dicken Teppichen, mit bunten Ölgemälden an den Wänden, die Freunde der Eltern gemalt haben. Eine gewundene Treppe führt ins Obergeschoß mit den Schlafzimmern der Eltern und der Söhne. Nicht viel Platz zum Toben im Haus, aber als Kind hätte man sich sicher und geborgen fühlen können. Der Geruch der Kindheit war „Opium“, ein schweres, orientalisches Parfum mit Moschus, Myrrhe und Amber von Yves Saint Laurent, das sowohl die Mutter als auch deren Mutter („die Wiener Großmutter“, die eigentlich aus Hamburg stammte) trugen.

Mutter Sylvia war Lungenfachärztin, der Vater Ingenieur. Zwischen den Eltern war es Liebe auf den ersten Blick, als sie sich vor sechzig Jahren auf einer Skipiste kennenlernten, und die zu einer bedingungslosen ehelichen Zweisamkeit führte, in der für andere Menschen nur wenig Raum war. Die Söhne gehörten zum Verständnis von Familie jener Zeit, waren aber nicht ihr Zentrum, sondern irritierten das Gefüge eher. Die Eltern waren sehr mit ihrem Berufsleben beschäftigt, um die beiden Kinder wurde kein Gewese gemacht: Freizeitgestaltung mit ihnen bestand aus Wandern und Schwimmen. Das prägte: Bis heute erledigt Philipp Hochmair wichtige Gespräche gerne beim straffen Gehen und sucht Seen, Flüsse oder Kanäle zum Baden auf, wenn er sich „abkühlen“ muss, wie er es nennt: Als würde kaltes Wasser seinen Stoffwechsel neu starten.

An Kindergeburtstage, Fasching oder ausgelassene Gartenpartys bei Hochmairs mit Nachbarn oder Freunden dagegen kann sich niemand erinnern: „Ich war nicht besonders interessiert an Freunden“, sagt die Mutter. „Nur an den Leuten, die ich wirklich mochte.“ Die kleine Familie blieb unter sich. Dreißig Jahre lang besuchten die Hochmairs in den Ferien immer die gleichen Freunde: der Familienrahmen wurde mit allen Mitteln eingehalten. Die Eltern unternahmen alle Reisen gemeinsam, die Kinder kamen nicht immer mit: „Das war nicht nötig“, erklärt Sylvia Hochmair, „ich hatte ja meine Mutter.“ Diese Hamburger Großmutter, die in Wien lebte, war streng, achtete sehr auf Etikette und hatte einen eher kühlen, norddeutschen Charme und sprach auch reinstes Hochdeutsch – was wahrscheinlich einer der Gründe war, warum Philipp Hochmair später seinen Wiener Dialekt ohne besondere Nebenwirkungen abtrainierte und, noch viel später, Hamburg zu seiner Wahlheimat machen würde. Die andere Großmutter, Augustine, war die Lieblingsgroßmutter. Sie lebte in einem bescheidenen Haus in der Nähe von Braunau in Oberösterreich auf dem Land mit einem übersichtlichen Garten zwischen anderen Gärten und nahe großer Felder und Bauernhöfe. Diese Großmutter war fürsorglich und liebevoll, spielte, ließ den Brüdern viel Freiheit und verlangte nichts. „Sie war mein wichtigster Ansprechpartner als Kind“, sagt Philipp Hochmair. „Sie hat sich sehr meiner angenommen, ich habe mich bei ihr immer willkommen und zu Hause gefühlt.“ Sie starb, als Philipp zehn Jahre alt war. Ihr Haus – fast unverändert seitdem – ist bis heute der Ort, an dem Philipp Hochmair sich am ehesten „zu Hause“ fühlt. „Es ist ein Stück Heimat, ein Rückzugsort“, an den es ihn zieht, wenn er ein paar Tage Ruhe sucht oder lesen und Text lernen muss.

Der Vater, der auf allen Fotos von damals ernst aussieht, kümmerte sich darum, dass seine Söhne in der Schule mitmachten. „Wir haben immer zusammen gelernt“, sagt er. „Viel mitgeben konnte ich ihnen ja nicht, aber ich konnte darauf achten, dass sie gut durch die Schule kommen. Bis der Philipp darauf gekommen ist, dass es auch alleine und freiwillig geht. Bis dahin habe ich eben darauf geachtet, dass es ‚freiwillig‘ geschieht.“ Der Fokus der Eltern im Hause Hochmair lag auf hohen Werten wie einer guten Ausbildung und „etwas aus sich machen“, die Beschäftigung mit den Kindern war an Leistung, Erwartungen und Funktionieren gebunden. „Es ging immer um ‚Funktionieren‘ oder ein Bestehen in der Gesellschaft oder in der Schule“, erklärt Philipp Hochmair. „Wir sollten in diesem Getriebe funktionieren. Wir haben nicht gelernt, uns als Menschen wahrzunehmen. Mich selbst zu spüren – das musste ich mir schwer erarbeiten.“

Auch wenn die späten 1970er-Jahre eigentlich als eine Zeit galten, in der andere, ganz neue Ideale entstanden – die Röcke wurden kürzer, die Haare immer länger, es gab Flower-Power und Linksterrorismus, die Musik wurde lauter und die Farben bunter –, passierte dies im konservativen Wien nur in sehr kleinen Schritten. Das Wien der 1970er- und 1980er-Jahre war kein bisschen mondän, sondern grau, düster und arm. Viele Stadtteile waren so heruntergekommen, dass Gebäude und Geschäfte zugenagelt wurden, weil niemand dort wohnen oder gar Geschäfte eröffnen wollte. Wien war noch nicht cool, obwohl es ein paar gute Clubs gab – aber das Problem war, dass die letzte Straßenbahn um 20:30 Uhr fuhr: Wer ausgehen wollte, musste hinterher zu Fuß nach Hause laufen. Gleichzeitig gab es zwar den unglaublich fortschrittlichen Bruno Kreisky, der moderner war, als Willy Brandt es je sein wollte. Es gab Trotzkisten, Terroristen und Sekten, auch im Schatten des Eisernen Vorhangs wurden Regeln und Tabus hinterfragt, es gab Aufstände der Jungen gegen ihre Väter – aber in Österreich gab es bei allen fortschrittlichen Bemühungen eine strenge Spaltung zwischen Fortschritt und Konservativismus: Wie heute. Neben Lehrern, die immer noch Schüler schlugen, gab es antiautoritäre Bestrebungen und „Kinderläden“, die von den Medien als spektakuläres, vor allem optisch pittoreskes Thema aufgegriffen wurden, sodass man glauben konnte, das ganze Land habe sich der Bewegung angeschlossen. In Wirklichkeit waren sie nur Ausdruck einer politisch linken Minderheit, und die meisten Eltern waren so misstrauisch und konservativ, wie ihre eigenen Eltern es gewesen waren. Es dauert noch lange, bis sich eine neue, respektvollere Sicht auf Kinder durchgesetzt hatte.

Die Hochmair-Brüder hielten gegen die Eltern zusammen. Der ältere Philipp konnte schon früh gut sprechen, während der jüngere Maxi auffällig spät zu reden begann. „Alle machten sich schon Sorgen“, sagt Philipp Hochmair. „Dabei kam er einfach nicht zum Sprechen, weil ich ständig geredet habe. Wenn er etwas sagen wollte, habe ich ihn abgefangen und für ihn geantwortet: ‚Er meint …‘“ Maximilian Hochmair sagt, sein Bruder wäre der wichtigste Mensch seiner Kindheit und Jugend gewesen, der ihn viel umarmt und immer beschützt habe. „Überall, wo ich war, war er auch“, sagt Philipp Hochmair. „Ich hatte immer das Gefühl, ich müsse dafür sorgen, dass wir als Kinder in der Welt einen Platz bekamen. So konnte er mir folgen. Wir waren in derselben Schule, wir waren gemeinsam bei den Pfadfindern, wir hatten dieselben Wege.“ Maximilian – heute ein sehr erfolgreicher Lungenfacharzt in Wien – hielt sich artig im Windschatten des dominanteren Bruders, der sich wenig gefallen ließ und sich gegen alles wehrte, was im gegen den Strich ging. Philipp war ein kämpferisches Kind: „Was er wollte, hat er durchgesetzt“, sagt seine Mutter. „Es ist ihm nur in wenigen Punkten nicht gelungen. Er hat überhaupt nicht verstanden, wozu Schule sein muss oder wozu er die Matura braucht“, erzählt sie. „Das interessierte Philipp nicht. Aber der Vater hat das mit allen Mitteln durchgesetzt.“ Und beinahe entschuldigend fügt sie hinzu: „Es war ja damals auch noch nicht klar, dass er einmal einen künstlerischen Beruf machen würde.“

Obwohl es schon sehr früh deutliche Zeichen gab. Die Mutter hatte als Ärztin immer wieder Bereitschaftsdienst für die Wiener Theater und nahm den älteren Sohn das erste Mal ins Burgtheater mit, als er vier Jahre alt war: „Ich weiß noch, wie er neben mir saß und auf dem Stuhl kaum etwas sehen konnte, weil er noch so klein war“, erzählt sie. Was er dort sah, gefiel ihm: „Das Interessante waren die Schauspieler hinter der Bühne“, sagt Philipp Hochmair. „Das Stück an sich interessierte mich nicht besonders – aber danach in der Kantine habe ich die Schauspieler aus der Nähe erleben können. Da habe ich gesehen, dass der Typ, der auf der Bühne wunderschön oder ganz frisch ist, aus der Nähe ein völlig anderer Typ ist. Oder einer hatte eine geklebte Glatze, was von der Ferne toll aussah – aber aus der Nähe grausig, weil das Ganze von ganz vielen Pflastern zusammengehalten wurde. Als Kind interessierte mich dieser Widerspruch: Dass nichts so ist, wie es scheint. Dieser Gegensatz des ‚vor der Bühne – hinter der Bühne‘ gefiel mir.“

Als er sieben war, spielte er in einem Theaterstück in der Schule mit und bekam als Einziger Szenenapplaus: „Dabei hatte ich mir extra eine ganz kleine Rolle ausgesucht, weil ich keinen Text lernen wollte“, erzählt er. Das Lesen war ein Problem für Philipp Hochmair. Ende der 1970er-Jahre war Legasthenie keine anerkannte oder überhaupt bekannte Lernschwäche, also wurde gepaukt, bis der kleine blonde Kopf rauchte: Die Eltern übten mit ihrem älteren Sohn oft bis in die Nacht am Küchentisch Lesen. Die Mutter wünschte sich für Philipp zwar „mehr Freiheit, dass er das, was er gerne macht, auch machen könnte“ – aber der Vater „setzte sich immer dafür ein, dass er vor allem das tat, was er nicht machen wollte“: Typisch für die Väter dieser Generation, die in ihrer eigenen Kindheit wenig Raum für Phantasie oder Verspieltheit erfahren, sondern gelernt hatten, sich darauf zu konzentrieren, was Sicherheit zu gewähren schien. Es ging nicht darum, den Söhnen in ihre Lebensplanung zu grätschen: „Mir hat immer alles gefallen, was er gemacht hat“, sagt der Vater. „Die Frage war nie, ob ich an ihm zweifle. Ich wollte aber, dass ein bestimmter Weg eingehalten wird. Matura muss sein, danach konnte er ja machen, was er wollte.“ Den Vater trieb die Existenzangst der Kriegsgeneration und projizierte sie auf seinen Sohn: „Künstlersein ist keine sichere Sache und kein Honiglecken“, sagt er. Und fügt hinzu: „Aber er hat seinen Weg gemacht und das haben wir akzeptiert.“

Suchbewegung

Philipp wurde Ministrant, weil ihn das Theatralische an der Messe faszinierte. Eine eher erstaunliche Freizeitbeschäftigung für einen Achtjährigen, aber „das waren gar keine schlechten Bausteine zum Menschwerden“, sagt er. „Ich war oft in der Kirche und habe viele Geschichten gehört, Menschen beobachtet und Hochzeiten und Begräbnisse erlebt. Das sind tolle Erfahrungen für ein Kind.“ Er war ein einsames Kind und musste irgendwie selbst damit fertig werden. Aber das Gute war: Er lernte auf diese Weise, sein späteres Publikum mitzutrösten.

Die Kinder lernten, was man damals für angemessen hielt, Tennis und Klavierspielen. Als er fünfzehn, sechzehn war, versuchte Philipp Hochmair herauszufinden, welche Richtung er im Leben einschlagen sollte. „Ich fragte damals alle Leute, die mir über den Weg liefen, wie sie überhaupt zu ihrem Beruf gekommen wären. Es gab immer nur seltsame Antworten ohne Authentizität, ohne einen persönlichen Impuls. Aber genau den suchte ich ja – ich wollte wissen, wo ist denn mein persönlicher Impuls, den ich mein Leben lang weiter ausleben kann?“ Das Wort für das Gefühl, das er suchte, fehlte ihm damals noch: Wo, bitte, bleiben Spaß und Leidenschaft? „Da entgegnete mein Vater: ‚Arbeit darf keinen Spaß machen! Man macht seine Arbeit, um dann frei zu haben!‘ Und ich dachte mir, ‚Was für eine seltsame Lebenshaltung – ich kann doch nicht mein Leben lang eine Arbeit machen, die mir keinen Spaß macht! Warum sollte ich das tun? Und wofür sollte ich dann ‚frei‘ haben?‘“

Zu Hause gab es in der elterlichen Schallplattensammlung eine Platte, auf der der österreichische Theater- und Filmschauspieler Albin Skoda Balladen rezitierte. Die Eltern hatten sie wahrscheinlich nie abgespielt, aber Philipp Hochmair war schon von Skodas Porträt eines ekstatischen Schauspielers auf dem Cover magisch angezogen. Die Kombination aus diesem Gesicht und seiner Interpretation der klassischen Verse faszinierte den Teenager. Er hörte sich die Platte immer wieder heimlich an: Er sprach die Texte mit, lernte sie auswendig und ahmte den merkwürdigen, für die 1950er-Jahre sehr typischen Deklamationsstil nach. Er redete sich dabei in einen Rausch, brüllte, flüsterte und schrie. „Einmal hörte das mein Vater und bekam richtig Angst“, erzählt er. „Der dachte, ich sei verrückt geworden.“ Philipp Hochmair hatte noch keine Ahnung von der Schauspielerei, kein Berufsbild, keine Vision. „Ich hatte nur diesen Pfahl im Fleisch, dass es da eine Welt jenseits unseres geregelten Alltags gab, die ich kennenlernen wollte. Irgendetwas brodelte in mir, das irgendwann ausbrechen musste.“

Er forderte seine Eltern immer wieder heraus, suchte eine andere Ästhetik als die des Elternhauses oder eine ungewöhnlichere Identität. Zu Hause wurde Kunst nicht ins tägliche Leben integriert: Die Kinder übten Klavier, aber mit „Musizieren“ hatte das nichts zu tun. Man ging ins Theater als gesellschaftliches Ereignis, nicht als alltägliche Notwendigkeit oder kreativen Outlet, nicht, um das Denken zu verändern oder eine andere Weltsicht zu gewinnen. „Das Burgtheater war weit weg, man musste sich schön anziehen und mit dem Auto hinfahren, man musste dort brav sitzen und ordentlich sein“, erzählt Philipp Hochmair, „aber gleichzeitig war auf der Bühne eine Art von Exzess oder Freiheit zu sehen. Anschließend war man kurz erfüllt, und dann stieg man ins Auto und kehrte einfach wieder in sein normales Leben zurück. Mit diesem Widerspruch kam ich zunehmend nicht mehr zurecht.“

Leidenschaft braucht einen Fokus, und der Fokus von Philipp Hochmair wurde die Kreativität. Mit fortschreitender Pubertät versuchte er immer stärker, sich einer künstlerischeren Identität anzunähern, nur erfuhr er für solche Bemühungen zu Hause sehr wenig Verständnis. Im Gegenteil: Die Eltern fürchteten sich vor dem Freiheitsbedürfnis ihres älteren Sohnes, der ständig versuchte, aus dem „Funktionieren-Müssen“ auszubrechen.

Im Bezirk Ottakring Ende der 1980er-Jahre gab es nur wenige Anlaufstellen für jene, die von vorgegebenen, stringenten Pfaden abweichen wollten. „Eine eher dunkle, einsame Zeit“, wie Philipp Hochmair sie heute beschreibt, ohne gleichaltrige Gleichgesinnte. Ein Zeichenlehrer förderte den begabten Teenager, der viel zeichnete, nahm ihn mit in Museen und empfahl ihm Kurse an der Volkshochschule, wo er lernte, Kunstwerke zu analysieren. „Da habe ich auch interessante Leute getroffen. Da gab es schon ein paar Seelenverwandte, die ich entdeckt habe.“ Er ging viel ins Kunsthistorische Museum und versank dort ehrfurchtsvoll in der Kunst von Rembrandt, Rubens oder Vermeer. „Die haben mich einfach umgeworfen, ich bin erstarrt vor Rührung und Energie. Dieser unglaubliche Reichtum an Varianten und Wahnsinn. Diese Bilder wurden Sprechpartner für mich, sie wurden Freunde. In der Schule gab es nur wenig Möglichkeiten, sich entsprechend auszudrücken oder zu kommunizieren. Bis auf meine beiden Zeichenlehrer, die waren wichtige Ansprechpartner, die mich gesehen und wahrgenommen haben. Da habe ich das erste Mal ein Echo bekommen.“

Fliegen im Klassenzimmer

Bevor Philipp Hochmair sich schließlich gegen den vehementen Widerstand seiner Eltern entschied, Schauspieler zu werden, gab es so etwas wie eine Initialzündung, „ein Erweckungserlebnis“, das er gerne erzählt. Die Familie lebte gegenüber von einem Friedhof, und Philipp Hochmair verspürte wie viele Teenager eine Faszination für den Tod, saß melancholisch an Gräbern und freundete sich sogar mit einem der Totengräber an, zeichnete düstere menschliche Schädel und lernte passend zum Thema Goethes „Totentanz“.

„Der Türmer, der schaut zu Mitten der Nacht

Hinab auf die Gräber in Lage;

Der Mond, der hat alles ins Helle gebracht;

Der Kirchhof, er liegt wie am Tage.

Da regt sich ein Grab und ein anderes dann:

Sie kommen hervor, ein Weib da, ein Mann,

In weißen und schleppenden Hemden …“

In der Schule zeigte die Englisch-Lehrerin Frau Professor Köchelhuber der Klasse eines Tages den Film „The Outsiders“ von Francis Ford Coppola, in dem ein Bandenmitglied vorkommt, das seinem besten Freund vor der aufgehenden Sonne ein Gedicht von Robert Frost rezitiert: „Nothing gold can stay (Alles Schöne vergeht)“ von 1923. Auf einmal hielt Frau Köchelhuber den Film an und meinte zur Klasse: „‚Ihr seid alle Schüler an einem guten Gymnasium und kommt aus gebildeten Familien – aber ich bin sicher, dass keiner von euch ein Gedicht auswendig kann‘“, erzählt Philipp Hochmair. „Sie fragte alle Reihen nacheinander ab. Ich war der Letzte in der letzten Reihe und sprang ohne nachzudenken auf den Schultisch und trug den ‚Totentanz‘ vor.“ Da passierte etwas, die anderen blieben total still, keiner rief etwas dazwischen, keine lachte albern: „Alle waren völlig baff. Als die Pausenglocke wie eine Motorsäge in Goethes Sprache hineinschrammte, rannte niemand in die Pause: Die Pausenglocke war noch nie so lang, wie in diesem Moment, aber alle warteten ab, bis das Läuten verstummte, und dann, bis das Gedicht zu Ende war.“

In dem Moment, als er Goethes „Totentanz“ rezitierte, verstand er, was Kreativität war. Er begriff das „Etwas“ im „Nichts“. „Das war wie eine Geburt, ich habe mich vor den anderen auf dem Tisch wirklich gespürt. Das war sozusagen mein Coming-Out. Ab diesem Moment war ich Schauspieler. Ich hatte meinen Platz gefunden.“

Von Unlustigen erzogen

Die Konflikte mit den Eltern nahmen zu. Wenn irgendwo ein Artikel erschien über die finanziellen Herausforderungen eines künstlerischen Lebens, klebte seine Mutter ihm den Ausschnitt an die Tür seines Zimmers. Philipp Hochmair schor sich den Kopf und tauchte beim Abendessen in einer Dirndlbluse auf, was von den Eltern ohne Diskussion hingenommen wurde, aber der Widerspenstling sollte sich so an den Tisch setzen, dass der Vater ihn nicht ansehen musste. Der Vater kam nicht auf die Idee nachzufragen, was dieser Aufzug eigentlich sollte. Um Auflehnung ging es nämlich gar nicht: Er hatte damals auf den Wiener Festwochen zum ersten Mal Butoh-Tänzer gesehen und war so beeindruckt, dass er ihren Stil nachzuahmen versuchte. „Ich war von dieser Ästhetik sehr angezogen, diesem Ausdruck ohne Sprache. Natürlich hatte ich die Mittel nicht, und damals war auch Recherche ohne Internet gar nicht so einfach. Da saß ich nun als siebzehnjähriger Ottakringer Butoh-Tänzer und fand, dass ich mit der Dirndlbluse vom Flohmarkt und meiner Glatze diese ästhetische und kämpferische Energie ziemlich gut dargestellt hatte.“ Dem Vater erschloss sich das nicht, er fragte auch nicht nach und konnte seinen älteren Sohn sowieso nur schwer lesen: „In den Augen meines Vaters war ich immer ein Verrückter: Er hatte Angst vor meinem Wahn.“

Ausgewählte Zeichnungen 1986–1990

Die Moral aus diesen sich immer wiederholenden „Vorfällen“, dieser Anti-Energie ist, dass Kreativität sich von außen nicht verhindern lässt – sie lässt sich höchstens eine Weile einbremsen. In der Kreativität geht es nicht darum, was die anderen darüber denken, sondern nur darum, was man selbst glaubt.

Seiner eigenen Empfindung nach passierte, bis er achtzehn war, „eigentlich gar nichts. Es war die ruhigste Zeit meines Lebens“: Ohne die Atemlosigkeit, die seither sein Leben bestimmt, die ab dem Augenblick entstand, als er zu Hause auszog, weil der Moment der räumlichen Trennung zwischen Vater und Sohn unvermeidlich geworden war. Auslöser war wieder die Kunst: Als nämlich Philipp nach der Matura ein Theaterstück aus der Erzählung „Der selbstsüchtige Riese“ von Oscar Wilde entwickelte. Der Vater hatte verlangt, dass die Söhne in den Sommerferien arbeiten gehen sollten, um eigenes Geld zu verdienen. Während der Bruder in einer Gärtnerei jobbte, probte Philipp das Stück zuhause, schrie herum, bastelte sich rote Riesen-Ohren und tourte dann – ganz nach heutigem Konzept des „Werther!“, „Jedermann Reloaded“ oder „Hagestolz“ – durch die Schulen und Kindergärten der Umgebung. Die Eltern interessierte das Ganze nur mäßig und fanden auch keine Zeit, die Aufführung anzusehen. (Immerhin hatte Philipp mit seinen Aufführungen den Auftrag des Vaters erfüllt und ein Vielfaches dessen verdient, was sein gärtnernder Bruder nach Hause brachte.) Erst nachdem ein Nachbar dem Vater erzählte, wie gelungen die Aufführung sei und wirklich sehenswert, signalisierte der Vater Interesse: „Da bin ich quasi durchgedreht“, erzählt Philipp Hochmair. „Für mich bedeutete das, dass er offenbar nicht genug Vertrauen in mich hatte. Er brauchte die Wertschätzung des Nachbarn, um seinen Sohn ernstnehmen zu können. Was die Nachbarn sagten, spielte eine Rolle – nicht das, was ich tat.“ Die anschließende Auseinandersetzung führte dazu, dass Philipp sich gekränkt in seinem Zimmer einschloss und laut die Choräle von Rachmaninow abspielte, bis die Mutter den Strom abstellte, mit den Fäusten an Philipps verschlossene Zimmertür schlug und rief: „Ich will Harmonie in dieser Familie!“

Die Harmonie in der Familie Hochmair konnte nur wieder hergestellt werden, indem der älteste Sohn aus- und in die leerstehende Wohnung der verstorbenen Großeltern einzog. Damit veränderte sich seine Welt.

Er schloss die Augen und sprang.