Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Acabus Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eigentlich ist es ein überschaubarer Job, mit dem Bob und Georg, Texter in einer der größten Medienagenturen des Landes, betraut werden: Sie sollen unter Pseudonym einen Thriller-Bestseller schreiben. Es stellt sich jedoch heraus, dass auch wohlgemeinte Ratschläge ihres Auftraggebers, des global operierenden Entertainment-Konzerns Cyclops Media, den Auftrag nicht auf den erwarteten Weg zu bringen vermögen. Das Roman-Projekt schlingert auf exzentrischen Bahnen umher. Einer der Gründe dafür liegt in Bobs Vergangenheit - von dort kehrt immer wieder ein furchtbares Geheimnis zurück, das Bob daran hindert, mit seiner Gegenwart in Übereinstimmung zu kommen ... auch seine überstürzte Flucht in die Provinz und eine Liebelei mit der schönen Elena vermögen die Gespenster von gestern nicht zu bannen!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 335

Veröffentlichungsjahr: 2009

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

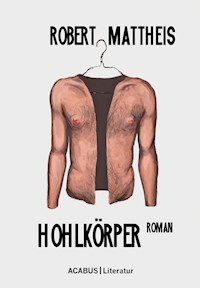

Robert Mattheis

Hohlkörper

Roman aus der Medienwelt

Mattheis, Robert: Hohlkörper. Roman aus der Medienwelt,

Hamburg, ACABUS Verlag 2009

Originalausgabe

ISBN: 978-3-941404-56-4

Lektorat: Miriam Tröndle, ACABUS Verlag

Covergestaltung: Suzanne Levesque

Der ACABUS Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH, Hermannstal

119k, 22119 Hamburg.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen

Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Die Buch-Ausgabe dieses Titels trägt die ISBN 978-3-941404-55-7 und kann über

den Handel oder den Verlag bezogen werden.

© ACABUS Verlag, Hamburg 2009

Alle Rechte vorbehalten.

http://www.acabus-verlag.de

Printed in Germany

E-Book-Formate von readbox publishing, Dortmund

www.readbox.net // blog.readbox.net/verlage

Inhalt

ERSTER TEIL

Bob

ZWEITER TEIL

Georg

DRITTER TEIL

Im Herzen der Finsternis

VIERTER TEIL

Georg und Bob

FÜNFTER TEIL

Danny Schwarz und der Verlust der Form

SECHSTER TEIL

Epilog: Das Imperium schlägt zurück

Für MCS, Georg und die Birdie

„If I told you the whole story you’d weep.“

Bob Dylan, Workingman’s Blues #2

ERSTER TEIL

Bob

19:43 Uhr

„Wir tragen unsere Haut zu Markte, ganz genau so wie frühere Generationen. Und wie frühere Generationen verkaufen wir unsere Haut zu Dumpingpreisen. Aber ...“ Bob machte eine Kunstpause, während derer er das „Aber“ in der Luft hängen ließ und mit der Hand genießerische Loopings vollführte. Im Hintergrund trugen Kellner geschäftig Speisen und Getränke durch den Raum, wurden die Aktienkurse des Klatsches neu justiert, summte und brummte die abendliche Gelöstheit einer arbeitsam-zufriedenen Kaste. Das war das „Chez Chef“, angesagt, überteuert und so mondän, wie die Provinz eben mondän sein kann. (Über die Musik ein Wort zu verlieren, erübrigt sich wohl.)

„Aber“, setzte Bob seinen Vortrag fort, „anders als frühere Generationen werden wir von diesem Selbstausverkauf nicht mit Zorn erfüllt. Nein, im Gegenteil, wir empfinden Begeisterung. Wir sind so tief verzweifelt, dass wir es geradezu lieben, uns dem Meistbietenden an den Hals zu werfen, nur um uns endlich los zu sein!“ Bob hielt erneut inne, um seine Zunge mit einem herben Schluck von seinem Pils zu kühlen. Er fühlte sich soeben auf eine sehr tiefe, verschwiegene Art und Weise glücklich. War es nicht schon immer sein Traum gewesen, einmal im „Chez Chef“ zu sitzen und so laut, dass man ihn auch an den Nebentischen verstehen konnte, Zeitdiagnostik zu betreiben? Und dann noch in Begleitung einer solchen Frau? (Dass sie von Dienst wegen dazu verpflichtet war, ihm zuzuhören, weil sie sich Informationen über die Agentur, in der er angestellt war, Grafl+Partner, erhoffte, trübte seine Freude nur unwesentlich.)

Elena Förster, die mit ihrem tunesischen Rotwein, einem Magon, Bob gegenüber saß, war Volontärin in der Lokalredaktion der „Badischen Zeitung“, und man hatte ihr den Auftrag erteilt, in einer Artikelserie aufstrebende Unternehmer aus der Region vorzustellen, darunter Mark Grafl, Inhaber von Grafl+Partner, ein „Kommunikations- und Marketingprofi für die mittelständische Wirtschaft“. Sie war, wenigstens zur Hälfte, eine rassige Latino-Schönheit – ihre Mutter war Argentinierin, in Buenos Aires geboren –, mit einem Muttermal am rechten Mundwinkel und einem fein geschmiedeten Goldkettchen am linken Fußgelenk. Man hätte sie auf den ersten Blick eher für ein Model oder für eine Schauspielerin gehalten als für eine angehende Journalistin. Und vielleicht wollte sie das im Grunde ihres Herzens ja auch viel lieber sein – die schwäbische Jennifer Lopez?

Aber jetzt war sie eben Volontärin, und was sie auf der sehr kühl, glatt und oberprofessionell gestalteten Website der Agentur unter „Firmenphilosophie“ zu lesen bekommen hatte, war ihr reichlich absurd vorgekommen: „Denken und Machenist das Leistungsversprechen von Grafl+Partner. Einfacher, schneller und besser zu sein, ist unser Antrieb. Wir arbeiten nach dem Effizienz-Prinzip. Mehr Leistung bei weniger Verbrauch.“ Im Gespräch mit verschiedenen Mitarbeitern derAgentur wollte sie abklopfen, was sich hinter diesen hochtourigen automobilen Phrasen verbarg. Sie hatte das Gefühl: nicht viel! Trotzdem, das stand jetzt schon fest, würde ihr Unternehmensporträt ausgesprochen wohlwollend ausfallen. Ihr Chefredakteur war mit Mark Grafl seit Langem befreundet.

Natürlich interessierte sich keiner von den Leuten an den Nebentischen für das, was Bob zu sagen hatte. Das hätte dem Prinzip der maximal möglichen Selbstbezogenheit widersprochen. Man kam hierher nur aus einem einzigen Grunde – um am nächsten Tag erzählen zu können, man sei im „Chez Chef“ gewesen. Dass Bob auch da gewesen sei, würde niemand erzählen, mehr noch, es würde niemandem auch nur aufgefallen sein, denn man kannte Bob nicht. Früher hatte Bob in gewissen Großstadtkreisen eine gewisse Bekanntheit gehabt, aber das war lange her. Und selbst Bob wollte sich an jene Zeiten nicht mehr erinnern.

Einige der herumsitzenden Jungmanager bemerkten allerdings Elena Förster, die Tochter von Siggi Förster, dem Reifenkönig, und sie warfen begehrliche Blicke auf den mutmaßlich millionenschweren schönen Körper der jungen Frau.

Bob hatte noch reichlich Monolog-Material in petto. Er reihte seit einigen Viertelstunden spontan Redeblöcke aneinander, die er zu Hause sorgfältig einstudiert hatte, in den langen, schlaflosen Nächten, deren Zahl in der letzten Zeit bedrohlich zugenommen hatte. Sein Kopf war vollgestopft mit Textmassen höchst kritischen Inhalts. Dieses Block-auf-Block-auf-Block-Verfahren hatte er ursprünglich für seine Texter-Tätigkeit entwickelt, vor vielen Jahren schon. Im Grunde nämlich konnte man mit ein paar Dutzend feststehender Phrasen mehr oder weniger jeden gewerblichen Sachverhalt treffsicher auf den Punkt bringen. Wichtig war nur der Tonfall scheuklappensicherer Zuversicht. Bob machte sich keine Illusionen darüber, dass seine Arbeit in der Fließbandproduktion von bedeutungslosen Übertreibungen bestand.

Die Augen der jungen Journalistin schimmerten in geduldigem Braun, während sie sanft ihren Rotwein im Glase kreisen ließ.

„Sie können mich gern zitieren, Elena“, sagte Bob, „denn ich stehe zu meinen Meinungen. Und weil Sie vorhin nach unserer Website gefragt haben. Das ist tatsächlich alles heillos übertrieben, natürlich. Aber sehen Sie, in der Praxis läuft es doch so.“ Er tippte mit seinem Finger auf einen Bierdeckel, der zwischen ihnen in einem Halter steckte. „Heutzutage nennen wir so ein Ding hier nicht mehr ‚Bierde-ckel’, sondern ‚Werbemedium’. Das suggeriert den Leuten, dass dahinter jede Menge Know-how steht, am besten sogar eine theoretische Ausbildung in der Manipulation der Massen. Wahrscheinlich verstehen die meisten Leute hier den Ausdruck ‚Bierdeckel’ nicht einmal mehr, weil er so nach Mittelalter klingt, nach einem simplen Stück Pappe. Und wer will schon von Pappe sein, hm?“

Die junge Frau lächelte, sympathisch und offen, wie Bob fand.

„Mir ist nur nicht ganz klar“, sagte sie und schüttelte ihr dichtes dunkles Haar, wie in einem Werbespot für ein Shampoo mit Koffeinzusatz, „was Bierdeckel mit Selbstausbeutung zu tun haben?“ Sie zeigte bei diesem Satz viel Zahnfleisch und zog die Brauen ein wenig zusammen, zu einer ganz zarten nachdenklichen kleinen Falte über der geraden, schmalen Nase. Sie war sicherlich ein bisschen über-spannt, einen Tick überdreht, fand Bob, auch ein bisschen affektiert war sie wohl, aber dennoch nicht durch und durch verkehrt. Sie war halt auch unsicher und wusste nicht, wie sie sich zu verhalten hatte, dachte Bob, und darum hielt sie sich an die Bilder, die wir alle im Kopf haben.

„Diese Sache mit der Selbstausbeutung“, sagte er, die Stimme ein wenig erhebend, „okay, aber das sollte man auch nicht übertreiben. Viel gravierender ist doch diese Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und Wahrheit, die neuerdings überall auftaucht. Haben Sie das auch mal bemerkt? Das können Sie bei wahnsinnig vielen Leuten beobachten. Gehen Sie mal zu einem dieser gutgelaunten Desperados hin und unterhalten Sie sich mit ihm. Das hört sich dann so an: ‚Okay, in der WIRKLICHKEIT gehe ich kellnern – aber in WAHRHEIT bin ich Künstler!’ Klar, Kellnern ist keine Kunst. Und wozu hat man das Abitur gemacht, wozu hat man sich durch Proseminare gequält und Beruhigungsmittel auf, versteht sich, rein pflanzlicher Basis geschluckt, während man sich 62 Seiten Magisterarbeit über die Figurenzeichnung in Vorabendserien aus dem Kreuz leierte? Damit man dann leer gefressene Teller über eine Bühne provinzieller Selbstdarstellung trägt?“

Bob wies mit dem Kinn auf einen gehetzt aussehenden blonden Burschen im weißen Hemd mit roter Fliege, der gerade mit verzweifelt konzentriertem Gesichtsausdruck einen Stapel benutzten Geschirrs in die Küche schaffte, ein so emsiger wie bedeutungsloser Kuppler von Konsum und Kapital. Der Kellner, der merkte, dass er gemeint war, warf Bob einen fragenden Blick zu, und Bob winkte rasch ab. Verlegen. Nein, danke, ich brauche nichts, sagte seine Geste. Alles in Ordnung.

Es schien Bob an der Zeit zu sein, einen Passus einzuschalten, an dem er noch letzte Nacht gefeilt hatte. Der Praxistest. Er sagte also: „Man hat also mit heißem Bemühen No Logo von Naomi Klein gelesen und dieses Buch von Hardt/Negri, Sie wissen schon, diese Schwarte, die vor ein paar Jahren für solche Aufregung gesorgt hat, über das empörende Empire des globalen Kapitalismus. Und dass man sich beim Eintritt ins Berufsleben dann doch für das Imperium entscheidet, wie Darth Vader, dafür kann man ja nichts. So ist die Welt nun mal. Wir sind Sklaven, oder wir sind unglücklich.“

Bob hielt inne, und Elena Förster bemerkte, dass seine Augen vor theatralischer Leidenschaft tatsächlich feucht geworden waren. „Was für ein Schauspieler!“, dachte sie, doch dachte sie es voller Anteilnahme. Denn auch leicht lächerliche Bewegtheit war immer noch Bewegtheit, und was Elena Förster am wenigsten ertragen konnte, war die automatische Gefühllosigkeit der 08/15-Menschen.

„Aber die ganze Zeit über“, setzte Bob seinen minutiös einstudierten Stegreifvortrag fort, mit einem bitteren Zug um den Mund, „die ganze Zeit über operiert man auf einer Parallelebene in einem verborgenen Leben, in einer imaginären Existenz, ganz heimlich, als Rebell der multitude, als Mitglied der Gemeinschaft der aufklärerischen jungen Konsum-Bohème, und in seiner knapp bemessenen Freizeit schreibt man Songs über den Tod des kapitalistischen Systems, die man dann auf Youtube hochlädt.“

„Sie meinen“, sagte die junge Frau, die langsam mal zur Sache kommen wollte, und die Sache hier war Grafl+Partner und nicht Bobs düsteres gesellschaftskritisches Gerede, „worum es eigentlich geht bei dem, was Sie und Ihre Kollegen tun, ist, dass Sie sich die Taschen füllen? Und dabei wollen Sie nicht nur Ihren Kunden, sondern am besten auch gleich noch sich selbst weismachen, Sie besäßen ein auf-geklärtes, nur am Gemeinwohl und der Besserung der Welt orientiertes Bewusstsein, und in Wahrheit ist das alles billige Manipulation, weil ein lauteres Bewusstsein sich einfach besser verkauft?“

Bob nickte. Diese Passage hätte er glatt in sein Programm aufnehmen können.

„Hungern“, sagte er mit einem anerkennenden Schmatzgeräusch, „möchte je denfalls keiner von uns, oder? Darauf können wir uns doch einigen?“

„Hungern“, sagte Elena Förster und hob lächelnd ihr Weinglas, „liegt ebenso wenig in meinem Interesse wie Dürsten. Ein paar Einblicke hinter die Kulissen Ihrer Agentur – damit wäre mir schon eher gedient.“

„Und wofür sollten wir denn auch Entbehrungen auf uns nehmen oder Kämpfe?“, fuhr Bob mit einem großzügigen Lächeln fort. „Für mehr Urlaub? Mehr Kunst? Oder mehr Flaschenpfand? Im Grunde“, schloss er, und Elena Förster sank der Mut, hier und heute noch irgendetwas Brauchbares in Erfahrung zu bringen, „hat sich alles korrumpiert. Ausnahmslos alles hat seinen Wert verloren, und was bleibt, sind die Preisschilder. Den Dingen des Lebens wurden von einem fürchterlichen Sturm die Masken vom Gesicht gerissen, und jetzt? Jetzt wenden wir von den Trümmern unseres einstigen Paradieses aus den Blick auf die Armutszonen der Welt, um dort etwas zu finden, was unserer Existenz einen neuen Sinn geben könnte. Aber in den Armutszonen gibt’s eben nur Elend, Hunger und Tod, und das kann’s ja wohl auch nicht sein. Dann doch lieber ...“

„Hey, Bob. Was faselst du da schon wieder von der Armut? Armut, das ist dein Ding, was? Und? Geht es diesmal um geistige Armut oder um menschliche?“

Der gutgelaunte, wendige Tim kam aus dem toten Winkel herangewanzt mit seinem Mojito und seiner einen Tick zu schwarzen, einen Tick zu schweren Werberbrille, die er schon wieder auf seiner glitschigen, eine Spur zu breiten Nase hochschieben musste. Tim war der Grafiker von Grafl+Partner, und Bob hielt ihn aus unklaren Gründen für seinen Antipoden. Tims schlangenartigen, fröhlichen Bewegungen haftete etwas widerlich Selbstgefälliges an, wie Bob fand. Sein grafischer Kollege war ihm nicht ganz geheuer. Wahrscheinlich ließ er sich gerne von halbnackten älteren Damen auspeitschen. Tim war so ein Typ, an dem alles abperlte, wie Wasser am Gefieder einer Ente. Er war narzisstisch, wie andere Leute musikalisch sind. Verglichen mit ihm war ein Aal ein Lebewesen voller Ecken und Kanten. Tim war für die Gegenwart bestens gerüstet, das musste Bob ihm lassen.

Der Grafiker hatte seinen blonden Scheitel mit Unmengen von Gel in Form gebracht, und er trug ein in bunten, psychedelischen Farben schillerndes Hawaiihemd, über das nicht sehr viel mehr zu sagen war, als dass er dafür definitiv viel zu viel Geld gezahlt hatte, wie viel das auch immer gewesen sein mochte.

„Sie müssen entschuldigen, meine Dame.“ Tim säuselte Elena mit leichtem Lispeln ins Ohr und schwenkte dazu übermütig seinen Mojito. „Unser Texter, halt. Das ist seine déformation professionelle, wie die Franzosen sagen. Er ist ganz okay, aber er hört sich unglaublich gerne reden!“

Bob versuchte gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Er biss sich auf die Zunge und wandte sich mit einem Lächeln, das ihn selbst an alten Käse erinnerte, an Elena:

„Dafür werde ich immerhin bezahlt, nicht wahr?“

11:07 Uhr

„Wer sich die Mühe gemacht hat, Thomas Pynchons neues Meisterwerk, AgainstThe Day, wenigstens mal aufzuschlagen, hat sicherlich noch den Satz vor Augen:‚It’s always night or we wouldn’t need light.’ Das steht ganz vorne drin, gleichsam als Einstimmung. Ein wunderschöner Satz, tief und voller Melodie. Kein Wunder. Sein Urheber ist Thelonious Monk, der legendäre Jazz-Pianist.“

Mark Grafl stöhnte. Er stöhnte laut und durchaus nicht ohne Gefühl für die musikalisch richtige Platzierung eines solchen Geräusches. Der Agenturinhaber konnte es nicht leiden, nein, er HASSTE es, wenn sein Texter bei einer internen Präsenta tion mit dieser hochgestochenen Zitiererei anfing. Dann kam der Typ nämlich nie auf den Punkt. Vor Kunden mochte das ja noch angehen, die dachten sich vielleicht Wunder was dabei, aber hier, vor den Kollegen? Was sollten denn diese Mätzchen bloß?

Grafl betrachtete seinen Angestellten, der am Kopfende des Konferenztisches herumstolzierte, die Hände in den Hosentaschen, und das große Wort führte, mit nachdenklicher Miene. Bob. Ein Texter in einer Mittelklasseagentur, der einst für n+2 gearbeitet hatte und jetzt mit der tristen Durchschnittsexistenz, zu der er sich selbst verurteilt hatte, nicht klar kam.

„Okay, Bob. Jetzt klapp dein Schatzkästchen abendländischer Spruchweisheit mal wieder zu.“ Grafl wälzte sich in seinem Bossman-Stuhl, einem face2buns, dem Dankeschön eines zufriedenen Kunden (mit blattartig schlanker Rückenlehne und modernster Hydraulik unterm Sitz), mühsam herum. Nachdem er vor einigen Monaten das Rauchen aufgegeben hatte, war dem hemdsärmeligen, korpulenten Enddreißiger die Lust vergangen, den Jungdynamiker auch in seinem Körperbau zu geben, und seitdem unterstrich er in seinen Bewegungen noch seine Leibesfülle, trug sie zur Schau wie ein modisches Accessoire. „Worauf, zum Henker, willst du hinaus?“, murrte er. „Wir reden hier doch über diese Kampagne, oder? Über diese Städtische-Galerie-Sache?“

Stille im Konferenzraum. Ein Knistern lag in der Luft, das man durchaus mit kreativer Spannung hätte verwechseln können. Natürlich war es nur das übliche Ego-Psycho-Gewitter, das sich anbahnte. Zu viele zu gut bezahlte Arschlöcher mit zu wenig Ahnung auf zu engem Raum, dachte Bob, und seine Augen funkelten. Jetzt konnte er seine Powerpoint-Präsentation natürlich vergessen! Ein Glück, dachte er, dass er die mühevolle Detailausarbeitung an den Text-Praktikanten delegiert und sich auf ein paar gesprächsweise hingeworfene Stichpunkte beschränkt hatte. Sonst hätte er jetzt ernsthaft sauer werden müssen, allein schon aus Gründen der Selbstachtung.

Der schmierige Tim, der sich intern, wie es für Grafiker in der Werbebranche üblich war, mit dem pompösen Titel „Art Director“ schmückte, schob, den Kaffeebecher vor sich, die Brille wieder auf seine Nase hinauf und faltete seine Boulevardzeitung auseinander. Die Headline prangte: „BRUTALER RAUBZUG: WACHMANN ERSCHOSSEN!“

„Sag’s in einfachen Worten, Bob“, tönte derweil Grafl über den fünf Meter langen Besprechungstisch hinweg. „Damit wir es alle verstehen können!“ Dabei sah er seinem Texter frontal in die Augen, fest und ganz starr. Das war so ein Psychotrick; etwas erbärmlich, aber bei den meisten Gelegenheiten funktionierte er. Grafl trug dabei diesen unendlich abgeklärten Blick von ganz, ganz weit her zur Schau, seelenruhig und abgründig gewieft – ein Blick, den der Imageprofi sich bei Jack Nicholson abgeschaut hatte, in einem Mafia-Film. Keine Ahnung, ob Jack Nicholson seine Arbeit in dieser Provinz-Version wiedererkannt hätte, aber Grafl fühlte sich in solchen Momenten tatsächlich ein bisschen hollywood. Als trüge er einen Morgenmantel und hätte einen White Russian in der Hand und kalifornische Morgensonne im Gesicht.

„Das Problem ist“, sagte Bob, der dabei auf der Leinwand seiner Imagination sein eigenes Gesicht im Close-up sah, „dass die Gesichter der Schauspieler zu weit weg sind. Die Leute da im Zuschauerraum bekommen doch eigentlich gar nicht mit, was die Schauspieler oben auf der Bühne treiben. Die sehen nur Figuren in weiter Ferne. Und wie soll unter diesen Umständen Identifikation mit dem Bühnenge-schehen möglich sein? Das wird alles nur so ein schemenhaftes Rumgehampel. Nein, da fehlt schlicht und einfach die elektrische Verstärkung. Wozu gibt’s denn diese ganze avancierte Technik? Das Kino ist in dieser Sache sehr viel ...“

„Schauspieler?“ Grafls Augen und Mund standen sperrangelweit offen. Beinahe hätte es ihn aus seinem face2buns gehoben. „Wieso denn Schauspieler?“

15:33 Uhr

Die Leiterin der Städtischen Galerie, eine Frau in der Spätphase ihrer besten Jahre, die sich auf ein wenn auch etwas kühles, so doch einigermaßen verführerisches Lippenstiftlächeln verstand, war vor ein paar Wochen an Mark Grafl herangetreten mit der Bitte, ob er ihrer Institution nicht ein klareres Profil im kulturellen Leben der Stadt verschaffen könnte.

„Meine Liebe, Kunst – das ist eine Ehre für mich“, säuselte der Agenturinhaber und rührte den Espresso in der galerieeigenen Cafeteria um. Er mochte keinen Espresso, um so weniger, als er in letzter Zeit Magenprobleme hatte, wusste aber, dass dieses Getränk seinem Konsumenten ein Flair von antriebsstarker, dynamischer Dolcevita verlieh, in dem Sinne eines breitspurigen Werbe-Slogans: „Für Genuss nehme ich mir immer die Zeit – auch wenn ich eigentlich keine habe!“ Die Galerie-Chefin war in Begleitung eines würdig gekleideten, älteren Gentlemans mit traurigen, klugen blauen Augen und weißem Backenbart aufgekreuzt. Der Herr, von dem etwas hundeartig Sanftes ausging, hatte Grafl langsam die Hand geschüttelt und sein Entzücken darüber bekundet, den Marketing-Experten endlich einmal kennen zu lernen. Seit vielen Jahren schon sei er der künstlerische Berater der Städtischen Galerie, viele Ausstellungen habe er kuratiert, unter anderem die Blauer-Reiter-Ausstellung, von der Mark Grafl ja sicherlich gehört habe? Die habe damals übrigens auch überregional für Furore gesorgt, bis nach München, nach Stuttgart, ja, bis hinaus nach Dresden habe ihr Glanz sich ausgebreitet.

Grafl kippte seinen Espresso mit viel Zucker hinunter und fragte sich, ob der Alte ganz richtig im Kopf war.

An den Tischen vor der breiten Glasfront blätterten ältere Ehepaare in ihren Ausstellungskatalogen, um sich nicht unterhalten zu müssen. Ab und an tauchten Besucherpaare in der Tür auf und stutzten, weil sie sich über die merkwürdigen Exponate in diesem Saal wunderten, bis sie begriffen, dass sie in der Cafeteria gelandet waren, und wieder abrückten. An einer Ecke des Cafeteria-Tresens lagen Bücher zum Verkauf aus, billige Künstlerbiografien und alte, ausrangierte Ausstellungskataloge mit Preisschildern aus Pappe. Eine Palme stand einsam und stachelig an der Wand.

Grafl hatte sich extra für diesen hochkulturellen Anlass ein zehn Jahre altes weißes Jackett zu einem zehn Jahre alten schwarzen Hemd angezogen – eine Hommage an die Zeiten, da er Theaterwissenschaft studiert hatte, weswegen die Kleidungsstücke auch nicht wenig spannten. Er bemühte sich, möglichst flach zu atmen. Im krausen, gelglänzenden Haar trug er eine Ray-Ban-Sonnenbrille. Das Verdeck seines Dienst-Audi TT draußen auf dem Parkplatz der Städtischen Galerie war hochgeklappt, und mit leiser Besorgnis nahm er zur Kenntnis, dass ein Wolkenfilter sich vor die Sonne schob. Er streckte seine Beine aus, die in seinen teuersten Armani-Jeans steckten. Die Hose hatte er als einen Talisman oder Schutzschild angezogen, denn er fühlte sich irgendwie wie Dreck.

„Ich muss bekennen“, sagte er honigsüß, „ich selbst komme kaum noch dazu, mir eine Ausstellung in Ruhe anzusehen. Dabei machen Sie ja ein echt spannendes Programm! Toll. Ich verfolge das sehr genau. Nur, wissen Sie“, sagte er gönnerhaft, „der Erfolg, er ist wunderbar, keine Frage, aber man hat für ihn eben auch einen Preis zu ...“ – „Nein, nein“, sagte die Leiterin der Städtischen Galerie schnell und etwas schrill, mit ihren Händen über ihrem Latte macchiato fächernd. „Das spielt ja gar keine Rolle, wie oft Sie in Ausstellungen gehen. Ich will Sie zu nichts zwingen, Herr Grafl.“

„Aber ich bitte Sie, zwingen? Davon kann doch keine ...“

„Wir wünschen uns nur“, sagte der würdig wirkende Gentleman mit dem weißen Backenbart, „dass Sie uns helfen, uns noch optimaler, noch klarer in der öffentlichen Wahrnehmung zur Geltung zu bringen.“

„Aha?“

„Ja, wir möchten die Städtische Galerie“, die Galeristin lächelte nacheinander ihren Berater und Grafl an, „wie sagt man gleich? Noch tiefer im Bewusstsein der Bevölkerung verankern.“ Sie atmete aus. „Wir brauchen eine, wie soll ich das sagen, eine prägnantere Statur. Das ist es.“ Ihr Lächeln wurde zwei Zentimeter breiter. „Aber Sie wissen natürlich besser als wir, was wir brauchen, Herr Grafl.“

„Natürlich, ja“, murmelte Grafl, seinen Blick an den nackten Beinen der Galerieleiterin hinauf gleiten lassend, um in direktem Anschluss dem künstlerischen Berater ein routiniertes Lächeln zuzuwerfen. Er war ein bisschen enttäuscht, dass auch in der Sphäre der Kultur alles nach Schema F ablief. F wie Fassadengestaltung. Immerhin, die Frau roch gut.

„Die Leute“, sagte sie mit umwölktem Blick, „wissen ganz einfach nicht so recht, wofür wir stehen. Diese Beobachtung haben wir gemacht, nicht wahr, Henry?“

Während der etwas täppische Gentleman freundlich vor sich hin nickte, kratzte Grafl sich den Nacken.

„Na ja, und wofür stehen Sie denn?“, fragte er. „Ich meine, Ihre Galerie, was ist denn das Besondere daran, was ist Ihre spezifische Philosophie?“ „Ach“, winkte die Leiterin nervös ab, „das ist ein weites Feld, und das jetzt so in fünf Worten ... das müssten wir mal en detail besprechen. Das kann man ja nicht so beim Kaffee, das sehen Sie ein, das ist ja extrem voraussetzungsreich. Aber“, sie straffte sich nervös, und der weißhaarige Gentleman mit den traurigen blauen Augen nickte wieder, nickte einfach weiter, nickte und nickte, „wie gesagt, das ist auch gar nicht das Entscheidende. Was ich mir von Ihrer Agentur erhoffe, ist.“ Sie fummelte mit ihren rot lackierten Fingerspitzen am silbernen Stiel ihres Löffels herum. „Sie sollen uns helfen, unsere Kernaussage zu vermitteln, den Grundgedanken unserer Tätigkeit, damit wir ganz deutlich sagen können: Da und da steht die Städtische Galerie für. Das wäre mein Anliegen an Ihre Agentur, Herr Grafl.“

11:13 Uhr

„Und du erzählst uns da irgendeinen Schwachsinn über Schauspieler und technische Verstärkung und Kinostühle, Bob“, sagte Grafl laut, seine flache Hand wütend auf den schwarzen Lack des Konferenztischs patschend. „Aber was ich eigentlich hören möchte von dir, ist: Was machen wir mit dieser Städtischen Galerie?“

Bob blinzelte. „Ich hab nur eine Metapher ...“

„Ich will auch keine verfickten Metaphern“, schrie Grafl, „ebenso wenig wie ich verfickte Schauspieler will! Ich will eine Idee. Was ist der Marketing-Clou, an dem du seit Wochen feilst? Sag mir, bitte, in einfachen, kurzen Worten, wofür die Städtische Galerie in Zukunft stehen soll, verdammt!“

Bob war schon bei der Tür, mit seinem zusammengeklappten Dienst-Laptop unterm Arm.

„Weißt du was, Mark? Leck mich einfach am Arsch. Mach deinen Scheißdreck allein, und ...“ Mit dem Türgriff in der Hand drehte er sich noch einmal um und sagte scharf: „Ich meine, wenn du nicht mal kapierst, dass wir heutzutage ALLESAMT Schauspieler sind, jeder einzelne von uns, die Besucher dieser Scheißgalerie genau so wie die Künstler, die dort ihre Machwerke ...“

In genau diesem Moment erwischte ihn Grafl am Arm, schmerzhaft und schraubstockartig fest. Blitzschnell war der Agenturboss aus seinem face2buns hochgeschossen und um den langen Tisch des Besprechungsraums gewirbelt, wie ein Kugelblitz. Damit hätte kein Mensch gerechnet, am allerwenigsten Bob. Der Texter sah mit einem mulmigen Gefühl, dass Grafls Augen Blitze in seine Richtung feuerten.

„Irgendwann kommt der Zeitpunkt“, sagte der dicke Mann, keuchend vor Erregung, „da muss man einstehen für das Leben, das man lebt. Ich rede hier nicht von der imaginären Existenz, Bob, in der man einen weißen Anzug trägt und einen Jahrhundertroman in der Schreibtischschublade hat. Und ich rede auch nicht von einer vermeintlich großen Vergangenheit bei einer tollen Weltklasse-Agentur! Sondern ich rede vom wirklichen Leben in all seiner Kümmerlichkeit – oder in seiner Glorie. Denn darauf kommt’s ja an, welchen Blickwinkel man wählt. Du kannst sagen, der Grafl mit seiner Idiotenklitsche und seinen beschissenen Stühlen, für die er Werbung macht. Darüber kann man die Nase rümpfen, klar. Ich bin nicht n+2, ich bin nicht Jung von Matt, ich bin nicht Scholz&Friends. Ich bestimme nicht, was in unserer Medienrepublik geschieht, ich bin kein Momentum, ich bin nur ein kleines Rad im Getriebe.“ Der Agenturinhaber sah seinen Texter pathetisch an. Sein rotes Gesicht leuchtete. „Aber trotzdem, man kann eben auch sagen: Der Grafl, Mensch, der versucht wenigstens seinen Arsch hochzukriegen! Der versucht etwas anzupacken!“

Tim schob wieder die Brille auf seiner etwas zu breiten, schmierigen Grafiker-Nase hoch, nahm einen Schluck Kaffee aus seinem Pappbecher und wendete in aller Ruhe die Seiten der Zeitung um. Annika, die blasse, stille Kundenberaterin, verzog ihr Gesicht zu einer Grimasse aus Ekel und Angst, als sie hörte, wie Grafl schon wieder vom Arschhochkriegen und Anpacken anfing. Wenn das passierte, wurde es ein harter Tag.

„Du trägst die Verantwortung für dein Leben“, fuhr Grafl in seinem Sermon fort, ohne Bobs Arm loszulassen. „Und diese Verantwortung ist deine ganz persönliche Verbindung zur Transzendenz. Kapierst du das nicht? Sie ist dein Eingang in Kafkas Parabel!“

Bob, der versuchte, sich aus Grafls Griff zu befreien, murmelte unwirsch: „Jetzt fang bloß nicht wieder mit dieser Parabel an ...“

Doch Grafl ließ nicht locker. „Wir alle“, dröhnte er durch den Besprechungsraum, „wir alle stecken bis zum Hals in Vor dem Gesetz, meine Lieben! Jeder einzelne von uns. Sophie hier.“ Er zeigte mit dem Finger auf Sophie, und die junge Frau erbleichte. Er zeigte auf Annika. „Und Annika auch. Und Tim.“ Tim schüttelte nur mit einem kaum merklichen Lächeln den Kopf und schob seine schwere schwarze Brille hoch. „Und du, Bob. Und ich, ich sowieso.“ Grafl tippte sich gegen die fette Brust. „Auf jeden von uns wartet ein eigener Eingang zum Gesetz, denn es gibt niemanden, dem du die Verantwortung für deine ganz private Existenz übertragen könntest.“ Er näherte sein Gesicht Bobs Ohr. „Viele lauschen auf das Gesäusel der Türhüter“, sagte er, „und dabei verkümmern sie in der leeren Erwartung Sie verratzen, während sie auf die Stunde der Geburt warten.“ Er warf den Kopf in den Nacken und trompetete: „Und nie, nie kriegen sie ihren Arsch hoch!“

Sophies Augen glitzerten. Offenbar waren die Gerüchte über den Zustand ihrer Nerven nicht übertrieben, stellte Bob fest. Tim hingegen hatte die Zeitung sinken lassen und betrachtete seinen Chef aufmerksam. Dabei schienen Gedanken an Erpressung eine gewisse Rolle zu spielen: „Entweder ich bekomme eine saftige Gehaltserhöhung, Mark, oder ich kündige, und du kannst dir einen neuen Art Director suchen – einen, der bereit ist, sich dauernd so ein elendes Affentheater bieten zu lassen!“ Etwas in dieser Art ging offensichtlich in seinem Kopf vor; jedenfalls zeichnete sich auf seiner Miene die nackte Gier ab. Das Lächeln einer Viper umspielte seine schmalen Lippen.

„Wunderbar“, sagte Bob, „aber würdest du jetzt bitte meinen Arm los lassen, Mark? Ich habe noch ein paar Texte zu schreiben.“

Grafl zögerte, dann ließ er tatsächlich von seinem Angestellten ab.

20:23 Uhr

„Dafür werde ich bezahlt“, gab Bob also seinem Grafikerkollegen, der aus einem Strohhalm Mojito schlürfte, zur Antwort. Trotz seines aufrichtigen Bemühens um Gelassenheit klang es angriffslustig.

Die Geräuschkulisse des „Chez Chef“ schien mit einem Mal lauter geworden zu sein.

„Na klar wirst du das“, erwiderte Tim mit einem fröhlichen Hüpfen in seiner Stimme, „und du wirst viel zu gut bezahlt, um in einer Tour über Armut zu reden.“ Er grinste den Texter breit an. „Auch wenn das natürlich nur ein Fliegenschiss ist im Vergleich zu dem Geld, dass dir Bert ‚Big’ Bruder damals gezahlt hat, bei n+2, in der großen Zeit. Klar.“

Bob blickte auf. Er schien kurz davor, seinem Gegenüber an die Gurgel zu gehen, und schnell wechselte Tim darum das Thema: „Aber sag mal – willst du mich der Dame denn nicht vorstellen, Bob?“

„Aber sehr gern, natürlich.“ Bob versuchte, sich seine Wut nicht anmerken zu lassen, was ihm nur mäßig gelang. „Das ist Elena, Elena Förster. Frau Förster schreibt für die ‚Badische Zeitung’, als Volontärin. Lokalteil.“

„Ah, hi, Sie sind das“, strahlte Tim. Er erhob seinen Mojito zum Gruß. „Über Sie redet schon die ganze Agentur.“

„Hi“, sagte Elena mit vorsichtigem Lächeln. Sie dachte: Vom Regen in die Traufe!

„Sie schreiben diesen Artikel über unsere Klitsche, nicht wahr?“, plapperte Tim, sich einen unbesetzten Stuhl schnappend.

„Ja, genau.“

„Das ist ja sicher auch spannend, wenn man immer auf Recherchetour ist, oder?“

Bob hob sein Pils und schaute zu Sophie hinüber, die an dem Tisch saß, an dem auch Grafl mit krummem, breitem Rücken hockte. Sie starrte den Agenturboss von der Seite an, und Seligkeit malte sich auf ihren Zügen. Bob schnürte es die Kehle zu.

20:25 Uhr

„Tim, halt doch mal die Schnauze“, sagte er plötzlich. Er langte über den Tisch und legte dem geschmeidig plaudernden Grafiker die Hand auf den Mund. „Elena, ich hab da eine Frage an dich. Etwas wirklich Ernstes.“

13:24 Uhr

„Weißt du, ich ...“

Sophie war so ein wunderbares Wesen, in ihrem billigen roten Businesskostüm; warum nahm nur keiner in dieser Agentur wahr, was für eine Elfe da unter ihnen mit ihren Flügelchen flatterte? Ihr blondes Haar, ihre blauen, kindlich großen Augen ... Bob schluckte. Sie rang schon wieder mit den Tränen! Seine Hand bewegte sich auf das schöne, bleiche Gesicht zu, doch nach wenigen Zentimetern hielt er inne. Keine Sekunde zu früh, wie sich gleich darauf herausstellte:

„Du musst wissen, Bob, Mark bedeutet mir so unendlich viel. Ich liebe ihn. Dir kann ich’s ja sagen. Ich habe ihn vom ersten Augenblick an geliebt. Diese traurige Fadenscheinigkeit, dieses Angeberische, Seichte.“

Bobs Hand fühlte sich mit einem Schlag an, als hätte sie die Nacht über im Eisfach gelegen.

„Äh, du meinst unseren Grafl, ja? Du redest jetzt von Mark Grafl, von unserem Chef?“ Sophie nickte stumm.

Bob murmelte: „Na ja. Was. Da kann man nicht viel ...“ Ihm war, als hätte man ihm soeben erklärt, Wissenschaftler hätten zweifelsfrei herausgefunden, dass er in Wirklichkeit ein Brühwürfel sei.

„Und sonst?“, sagte er munter und setzte ein Lächeln auf wie einen Hut. „Was gibt’s sonst Neues?“ Dann, vollkommen unvermittelt, sprang er auf, fast panisch, als hätte er eine Tarantel verschluckt, und die müsste er jetzt so schnell wie möglich wieder loswerden. Sophie schrak zusammen.

„Entschuldige mich bitte!“, rief er, schon fort vom Tisch. Er durchstürmte das schlauchartige Lokal und drückte die holzgetäfelte Tür mit dem hosenbeinigen, zu ihm passenden gesichtslosen Ikon auf.

Doch wenn er erwartet hatte, er dürfte jetzt einfach seine Notdurft verrichten und sich am Waschbecken noch ein paar Handvoll kühles Wasser ins Gesicht klatschen, um nach diesen rituellen Handlungen mit einem Gefühl der Erleichterung in den alltäglichen Wahnsinn zurückzukehren, dann hatte er sich geschnitten.

Was ihn erwartete, war nämlich zunächst einmal ein Anblick, auf den man vielleicht in einem Museum für zeitgenössische Kunst gefasst war. In einem dieser lichtdurchfluteten, nahezu himmelhohen Säle, ganz entspannt herumwandelnd, findet man so etwas ja vielleicht lustig, bemerkenswert oder aufschlussreich. Aber hier, in der Wirklichkeit? In einem düsteren, bedrückenden Pissoir? Doch urteilen Sie selbst:

Der Mann, um die 55 Jahre alt, wirkte auf den ersten Blick, als wäre er eine figürliche Kunst-Installation, ein aus Wachs modelliertes Menschen-Double, das man an die Wand geklebt hatte, um auf irgendwelche gesellschaftlichen Missstände hinzuweisen. Er trug einen weichen Schal um seinen Hals, rot und weiß, und ein ockergrünes Jackett, dazu Cordhosen. Seine Füße steckten in Schuhen, von denen nur der eine zugebunden war. Die Beine waren auseinandergespreizt, wie auf einem Standfoto aus einem Film, einem film still, das den missratenen Spagat eines berühmten Komikers zeigte – eine Clownsnummer voll schräger, fehlgeleiteter Dynamik. Sein Haar, das wie Wolle war, plusterte sich in flauschigem Weiß. Auf der einen Seite waren die Haare allerdings gelblich verfärbt, denn das Gesicht des Mannes ruhte im Urinoir.

„Verdammt, was machen Sie denn da?“, entfuhr es Bob. Einen unglaublichen Augenblick lang dachte er, der Mann trinke wahrhaftig aus dem Pinkelbecken, aber dem war natürlich nicht so. Der Mann war ausgerutscht, gestolpert, einfach zusammengeklappt, wer weiß das schon, und das Becken hatte seinen Sturz gestoppt. Dabei war die obere Zahnreihe beschädigt worden.

„Kommen Sie …“ Bob legte den Reglosen rücklings auf den Kachelboden, sehr vorsichtig und sanft. Der Mann schnarchte. Ein bisschen Blut an der beschädigten Oberlippe, aber sonst schien er insgesamt besser beieinander zu sein als sein Retter. Bob taumelte zurück. Bah! Dieser Geruch! Brechreiz würgte ihn; zum Glück war er als Werbeprofi einiges gewöhnt! Der alte Knabe war offenbar total besoffen. Routiniert streckte Bob die Hand aus und fingerte die Brille des Alten aus dem tropfenden Schlund des Urinoirs. Als er dabei das weiße Porzellanbecken von unten betrachtete, blitzte ein Gedanke in ihm auf: „Hier fehlt doch noch etwas!?“ Es war eine wirre, verrückte Idee aus dem Nirgendwo der Vergangenheit, ein Flashback. Er hatte sich gerade an die legendäre Plastik von Marcel Duchamp erinnert, an die „Fountain“, ein handelsübliches Urinoir aus dem Hause J. L. Mott Iron Works, New York, das 1915 für einen ordentlichen Skandal gesorgt hatte, als der Künstler diesen Gegenstand des regelmäßigen täglichen Gebrauchs als Kunst zu verkaufen versuchte.

Bob stand also auf und wusch sich am Waschbecken die Hände, und er tat es gründlich. Dann ging er zurück zu der Reihe der Pinkelbecken, holte mit der linken Hand seinen Edding aus der Innentasche seines Jacketts hervor und warf in schlankem Schwung die Buchstaben: „R. MUTT“ aufs reine Weiß – eben jene Signatur, mit der Duchamp einst sein anrüchiges Readymade versehen hatte.

Im Anschluss erledigte er mit munterem Pfeifen sein Geschäft und überließ den Betrunkenen der Fortsetzung seines Mittagsschläfchens, nun in etwas bekömmlicherer Körperhaltung.

Im Platznehmen schon fing Bob wieder an zu reden: „Weißt du, Sophie, zu mir hat mal einer etwas gesagt, ein Lektor, was ich damals sehr dämlich fand: ‚Kill your darlings!’ Ich dachte: Was ist das denn für ein blöder Spruch? Steck dir den mal in den Arsch! Das dachte ich. Aber heute weiß ich, dass etwas dran ist. Wenn du nicht in einer Sackgasse enden willst, dann musst du dich früher oder später von bestimmten Illusionen trennen. Dieser Lektor wollte mir damals sagen, dass ich meinen ganzen Novellenzyklus – Perlen&Säue – noch einmal gründlich überarbeiten müsste. Das habe ich nicht getan, dabei gäb’s ja, wie du sicher zugeben wirst, schon beim Titel reichlich Handlungsbedarf. Stattdessen habe ich den Schwanz eingezogen. Ich bin aus Berlin weggegangen, und ...“ Er stockte. „Wie auch immer, was ich sagen will, ist, dass Mark Grafl auch so eine Illusion ist.“

„Aha“, schluchzte Sophie.

„Für dich, meine ich. Er ist deine Illusion.“

„Ja, ich weiß doch.“ Sophie schluchzte lauter. Der Kummer brach aus ihren Augen heraus, aus ihrem Mund, ihrer Nase. Ihre ganze zierliche Gestalt wurde von innen heraus kräftig durchgeschüttelt, wie eines dieser modernen, hauchdünnen Handys, das man auf Vibrations-Modus gestellt hat.

„Bitte, hier, Sophie, nimm.“ Bob reichte der jungen Frau ein Taschentuch. Dann betrachtete er sie still, und er spürte dabei, wie ihre Verzweiflung sich auf ihn zu übertragen begann. Er lächelte tapfer. „Du bist bezaubernd, weißt du das, Sophie?“ Das Mädel schnaubte ungeheuer laut ins Taschentuch und schüttelte den Kopf.

„Doch“, sagte Bob, „doch, das bist du. Du liebst diesen Idioten, der glaubt, er bewege hier etwas. Arschhochkriegen. Das ist sein Lieblingswort. Und wirklich kriegt er ja jede Menge Ärsche hoch. Er stellt diesen Tim ein, diesen arroganten Arsch, der von sich selber high ist, und scheucht arme Mädels wie dich hin und her, von früh bis spät, damit ihr für ihn den Arsch schwingt und den Kunden um den Bart geht. Und er selbst kriegt seinen dicken Arsch derweil in seinem technologisch hochklassigen Bürostuhl mit blattartig schlanker Lehne hoch, dreht sich um die eigene Achse und hält sich für den Erfinder der Kuckucksuhr.“

„Der Kuckucksuhr?“ Sophie musste lachen, und Rotz lief ihr in den Mund.

„Na ja“, Bob winkte ab, „wofür auch immer. Der Renaissance. Ist doch egal.“ Er lehnte sich ein Stück über den Tisch, Sophie entgegen. „Weißt du, Sophie, dein Mark Grafl, ich meine, man kann über ihn denken, was man will, aber eines steht doch wohl felsenfest: Der Mann ist verheiratet, und er hat zwei Kinder.“

Sophie fing wieder an zu heulen, was ein klügerer Mann als Bob vermutlich vorausgesehen hätte.

„Sorry, Sophie.“ Er fuchtelte mit den Händen herum. „So war das nicht gemeint. Ich wollte nur sagen ...“

„Ich weiß ja, dass meine Liebe keine Zukunft hat!“, plärrte Sophie.

Der italienische Wirt hinter der Bar schaute vom Gläserputzen düster herüber. Die Falte zwischen seinen Brauen war vermutlich noch von der überdekorierten Boutique auf der anderen Straßenseite aus gut erkennbar. Dieser deutsche HornOchse, sagte sein Blick überdeutlich, der hat doch keine Ahnung, wie man eine Signorina auf den Gipfel der Lust, ins Land Amore führt!

Bob räusperte sich. Taktikwechsel.

„Warum liebst du denn überhaupt diesen Typen? Ich meine, unseren Chef?“ „Weil er so unglaublich ist.“ Sophie lachte, obwohl ihr weiterhin Tränen aus den

Augen schossen. Sie verlor Wasser wie ein Hydrant, den man umgefahren hat, dachte Bob. Er befürchtete fast, sie würde noch dehydrieren.

Sophie sagte: „Er ist so dumm, so ungeheuer dumm, und dabei hält er sich für einen so klugen, tiefgründigen Mann, weil er dauernd Kafka zitiert. Seine Agentur ist so ein Witz, aber er glaubt, dass er wirklich etwas auf die Beine gestellt hat. Er ist so RÜHREND“, schrie Sophie mit einem Mal auf, wie in tiefster Verzweiflung, und ballte dabei ihre Hände zu Fäusten. „Er ist so wahnsinnig RÜHREND! Schau dir doch nur allein mal an, wie er sich ANZIEHT!“

„Okay, okay“, sagte Bob beschwichtigend, „ganz ruhig!“

Beinahe wäre er aufgestanden, um Sophie in den Arm zu nehmen.

23:58 Uhr

„Also. Was führt dich hierher, in die Provinz? Aus der Hauptstadt?“

Melchior ließ dieses gelbliche Lächeln sehen, das Bob schon vor Jahren nicht hatte ausstehen können und das im Laufe der Jahre für ihn an Attraktivität nicht gewonnen hatte.

Das Lächeln eines Heuchlers, dachte Bob.

„Du freust dich wohl nicht, mich zu sehen?“, fragte der Gast mit leiser, leicht rauer, schmeichelnder Stimme.

„Es geht so.“

„Nun, ich freue mich, Bob.“

„Das ist vermutlich deine Privatangelegenheit.“

Melchior lachte. „Wie lange ist das jetzt schon her? Ich meine, seit wir ...“ „Einige Jahre.“

„Vier? Fünf?“

„Genug, jedenfalls, um zu vergessen, ob es vier oder fünf waren.“ „Genug auch, um Danny Schwarz zu vergessen?“

Melchior hob sein Glas und begutachtete die Farbe des Inhalts.

„Ich habe den Preis bezahlt“, sagte Bob. „Ich habe meinem rohen Zauber abgeschworen. Was kann man sonst noch von mir verlangen? Was kann ich noch tun? Es war ein Unfall.“

Melchior zuckte die Achseln.

„Ein vorzüglicher Whiskey ist das übrigens, den du hier ausschenkst.“ „Whiskey macht kreativ.“

„Ja, stimmt, du bist jetzt Kreativer, nicht wahr?“

„Nein“, entgegnete Bob trocken, „ich arbeite in einer Werbeagentur.“ Melchior ignorierte die Pointe. „Als was?“

„Ich schreibe Texte. Headlines. Du weißt schon. Wörter.“ „Eine angenehme Arbeit?“

Bob zuckte die Achseln. „Es ist ein Job“, sagte er. „Nichts, aus dem wir ein Drama machen müssten. Kommen wir zur Sache. Was kann ich für dich tun, Melchior?“

Der Gast aus der Hauptstadt trug einen beigen Trenchcoat und abgetretene rotbraune Schuhe mit löchrigem Budapester Muster. Sein hellblau gestreiftes Hemd war zerknittert und schmutzig, und seine Brille war an einem Bügel mittels eines Pflasters geflickt worden. In der Seitentasche seines Mantels steckte ein Taschenbuch, das erkennbar nicht zum ersten Mal gelesen wurde. Bob konnte nur den Titel erkennen. Das geteilte Selbst.

„Ich bin mit der Bahn gekommen“, sagte Melchior. „Eine ganz schöne Strecke. Weißt du, wie lange man mit der Bahn unterwegs ist von Berlin hierher?“

„Ja. Vier oder fünf Jahre.“

Melchior gluckste und stellte das geleerte Glas auf den Tisch.

„Schön hast du’s hier, Bob. Wirklich. Eine schöne, ruhige, angenehme Wohnung.“

„Ja. Nur leider in der Provinz.“

Es gab eine Zeit, da hatte Bob Melchior geliebt, oder jedenfalls hatte er ihn sehr geschätzt. Es gab kaum einen Menschen, der so viel von der geheimen Natur der Dinge, vom Wesen der Welt zu wissen schien wie Melchior, aber auch kaum jemand verstand von seinem Wissen einen so schlechten Gebrauch zu machen. Wenn man sich mit Melchior unterhielt, war es immer, als wühlte man im Mülleimer einer überlegenen Intelligenz herum.

Melchior machte eine wegwerfende Geste.