38,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tectum Wissenschaftsverlag

- Kategorie: Bildung

- Sprache: Deutsch

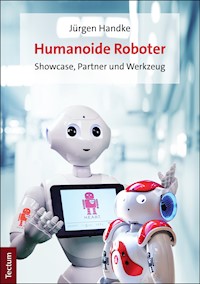

Humanoide Roboter verbreiten sich in vielen Bereichen des täglichen Lebens. Doch welche Funktionen übernehmen sie dabei im Einzelnen? Was können sie für uns leisten und wie können sie speziell das Lehren und Lernen in einer digitalen Welt sinnvoll unterstützen? Der deutsche Digital-Pionier Prof. Dr. Jürgen Handke, Leiter der Projekte H.E.A.R.T. und RoboPraX, zeigt in seinem einführenden Buch, wie humanoide Roboter gewinnbringend eingesetzt werden können, und diskutiert die verschiedenen Möglichkeiten der Nutzung durch uns Menschen: von einfachen Showcase-Anwendungen über den Einsatz als Partner in verschiedenen Lebensbereichen, speziell in der Bildung, bis hin zur Nutzung als Werkzeug zur Erlangung und Festigung digitaler Kompetenzen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 221

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Jürgen Handke

Humanoide Roboter

Jürgen Handke

Humanoide Roboter

Showcase, Partner und Werkzeug

Tectum Verlag

Jürgen Handke

Humanoide Roboter

Showcase, Partner und Werkzeug

© Tectum – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2020

ePub 978-3-8288-7136-6

(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Werk unter der ISBN 978-3-8288-4250-2 im Tectum Verlag erschienen.)

Umschlaggestaltung: Tectum Verlag, unter Verwendung zweier Fotografien von Jürgen Handke und dem Bild #1025854552 von jakkapan21|www.istockphoto.com

Alle Rechte vorbehalten

Besuchen Sie uns im Internetwww.tectum-verlag.de

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeAngaben sind im Internet überhttp://dnb.d-nb.de abrufbar.

Inhalt

Vorwort

Der Autor

Die Co-Autoren

Hinweise zur Gestaltung des Buches

Quellen und Lektüreempfehlungen

Hintergrund

I Roboter

I.1 Nicht-Humanoide Roboter

I.2 Humanoide Roboter

I.2.1 Humanoid, Android und Geminoid

I.2.2 Die Fähigkeiten Humanoider Roboter

I.2.2.1 Die Sprechfähigkeit

I.2.2.2 Die Dialogfähigkeit

I.2.2.3 Mehrsprachigkeit

I.2.2.4 Das Varietäten Problem

I.2.2.5 Gefühle

I.2.2.6 Bewegung

I.2.2.7 Sensorik/Wahrnehmung

I.2.2.8 Gefühle (Haptik)

I.3 Einfache Humanoide Roboter

I.3.1 SoftBank Robotics

I.3.1.1 NAO

I.3.1.2 Pepper

I.4 Ausblick und Lektüreempfehlungen

II Showcases

II.1 Vortragsbegleitung

II.2 Touristik und Unterhaltung

II.3 Werbung in eigener Sache

II.4 Der Bereich Pflege

II.5 Im Einzelhandel

II.6 Auf öffentlichen Plätzen

II.7 Klerikale Showcases

II.8 Sinn und Nutzen von Roboter-Showcases

II.9 Ausblick und Lektüreempfehlungen

III Humanoide Roboter als Partner

III.1 Roboter als Partner in der Öffentlichkeit

III.2 Roboter als Partner in der Finanzwelt

III.2.1 Die Mizuho Bank (Japan)

III.2.2 Die ATB Financial (Kanada)

III.2.3 Die City Union Bank (Indien)

III.2.4 Die Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Japan)

III.2.5 Die HDFC Bank (Indien)

III.2.6 Die Canara Bank (Indien)

III.2.7 Der Status-Quo

III.3 Die Sparkasse Marburg-Biedenkopf (Deutschland)

III.3.1 Der Roboter als Empfangsperson

III.3.2 Der Roboter als Kundentrainer

III.3.3 Der Roboter als Wegweiser

III.3.4 Der Roboter als Interviewer

III.3.5 Der Roboter als Produkt- und Markenbotschafter

III.3.5.1 Fotomotiv

III.3.5.2 Darsteller in den sozialen Medien

III.3.5.3 Gesprächspartner

III.3.6 Der Roboter als Unterhalter

III.3.6.1 Märchenerzähler

III.3.6.2 Quizmaster

III.4 Fazit: Humanoide Roboter im Finanzwesen

III.5 Roboter als Partner im privaten Bereich

III.6 Roboter als Partner im Bereich Pflege

III.6.1 Das Projekt ARiA

III.6.2 Das Projekt SMiLE

III.7 Synergien

III.8 Ausblick: Roboter als Partner in der Bildung

III.8.1 Spezielle Zielgruppen

III.8.1.1 L2TOR

III.8.1.2 Roboter an finnischen Grundschulen

III.8.2 Die Hochschullehre

IV Humanoide Roboter als Partner im Bildungsbereich

IV.1 Die klassische Hochschullehre

IV.1.1 Roboter in der klassische Hochschullehre

IV.2 Die digitale Lehre

IV.2.1 Roboter in der digital-integrativen Lehre

IV.2.1.1 Humanoide Roboter als Berater

IV.2.1.2 Humanoide Roboter als Assistenten

IV.2.1.3 Humanoide Roboter als Prüfer

IV.2.2 Classroom Application Packages

IV.3 Zusammenfassung und Lektüreempfehlungen

V Humanoide Roboter als Werkzeug

V.1 Algorithmisches Denken

V.2 Einfache Maker-Spaces

V.3 Maker-Spaces mit Robotern

V.4 Visuelle Programmierung

V.4.1 Choregraphe

V.4.2 Tethys

V.5 Maker-Spaces mit NAO-Robotern

V.5.1 Robotik-Schulen

V.5.2 NAO-Roboter in Bildungszentren

V.5.3 NAO-Roboter in „Smart Schools“

V.5.4 NAO-Roboter im regulären Schulbetrieb

V.5.4.1 Die Pilotphase

V.5.4.2 Das H.E.A.R.T. – Robotikum

V.5.4.3 Von H.E.A.R.T. zu RoboPraX

V.6 RoboPraX

V.6.1 Der Online-Vorkurs RoboBase

V.6.2 Das RoboPraX – Robotikum

V.6.3 Erweiterungen

V.6.3.1 Mit RoboSchool in die schulische Bildung

V.6.3.2 Mit RoboTeach in die Lehrerbildung

V.6.4 RoboPraX – eine Zwischenbilanz

V.7 Ethische und juristische Fragen

V.8 Zusammenfassung und Lektüreempfehlungen

VI Herausforderungen

VI.1 Bereitstellung und Logistik

VI.1.1 Infrastruktur

VI.1.2 Versicherung und Transport

VI.1.3 Bereitstellung

VI.2 Entwicklung

VI.3 Programmierung

VI.4 Robotik und Künstliche Intelligenz

VI.5 Zusammenfassung und Ausblick

VII Personen

VIII Glossar

IX Quellen

IX.1 Print-Referenzen

IX.2 Internet-Referenzen

IX.3 Video-Referenzen

Kapitel I

Kapitel III

Kapitel IV

Kapitel V

Kapitel VI

IX.4 Bildquellen

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III

Kapitel IV

Kapitel V

Kapitel VI

Kapitel VII

Index

Vorwort

“Machines won’t necessarily displace people,but they could make humans more efficient.”

Smith, Noah. 2019. Bloomberg Opinion

Schon seit langer Zeit träumen Menschen davon, sich ein künstliches Gegenüber zu schaffen, indem sie sich quasi selbst nachbauen. Humanoide Roboter, die in immer mehr Bereichen des täglichen Lebens auftauchen (z.B. als Empfangspersonen in der Hotel- und Reisebranche, als Kundenberater in Kaufhäusern, als mobile Informationspunkte auf Messen usw.) sind eine Manifestation dieses alten Menschheitstraums. Inzwischen können humanoide Roboter sogar käuflich zum Preis eines Kleinwagens erworben werden, wie z.B. der Roboter „Pepper“ der Firma SoftBank Robotics oder – für einen erheblich geringeren Betrag – dessen kleineres Pendant „NAO“.

Dass sich humanoide Roboter verstärkt im menschlichen Alltagsleben ausbreiten und eher früher als später schlicht ‚dazu gehören‘ werden, ist keine Frage. Doch welche Aufgaben werden sie übernehmen, was können sie heute schon und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für den Einzelnen und für die Gesellschaft?

Dies sind zentrale Fragen, die in diesem Buch mit zahlreichen Anwendungsbeispielen untermauert werden sollen. So gibt es z.B. Roboter, die uns Menschen unterhalten, die Witze erzählen oder schlicht für Aufmerksamkeit sorgen. Vor solchen „Showcases“ fürchtet sich niemand. Ganz im Gegenteil – wir alle wollen auf ein Foto mit ihnen oder wollen, dass sie mit uns spielerisch interagieren.

Doch was geschieht, wenn Roboter in unsere Arbeitswelt eindringen? Was, wenn Roboter im Hörsaal das Lerngeschehen mitbestimmen? Werden Roboter uns menschliche Lehrkräfte ersetzen? Machen wir uns als Lehrer nicht arbeitslos?1 Und was genau sollen die Roboter im Hörsaal tun?

Wir werden in diesem Buch sehen, dass eine Ersetzung menschlicher Lehrer nicht nur nicht möglich ist, sondern in modernen Lehr-/Lernformaten auch gar nicht das Ziel sein kann. Als Partner, der dem menschlichen Lehrer Arbeit abnimmt und ihm bisher nicht für möglich gehaltene Freiräume zur individuellen Betreuung der Lerner eröffnet, macht ein humanoider Roboter allerdings sehr wohl Sinn. Wir werden sehen, dass es gerade diese Partnerfunktion ist, die den eigentlichen Nutzen von humanoiden Robotern nicht nur im Lehralltag ausmacht.

Es gibt aber noch eine zweite, völlig unterschiedliche Funktion humanoider Roboter. Dabei arbeiten wir Menschen nicht mit sondern an ihnen. In speziellen Settings, den sogenannten Maker-Spaces, können sie gewinnbringend eingesetzt werden, um das algorithmische Denken von Lernern durch Programmierung der Roboter zu schulen und zu manifestieren. Die Roboter sind dabei geduldige Befehlsempfänger, die zwar keine Programmierfehler dulden, aber durch ihren durchaus möglichen Charme das Programmieren zu einem Erlebnis machen.

Aus diesen Aspekten ergibt sich der Aufbau des Buches: Nach einer Übersicht über humanoide Roboter und der Darstellung von Showcase-Optionen widmen wir uns der zukunftsweisenden Partnerfunktion mit einem besonderen Ausflug in die Bildung, unserem zentralen Forschungsthema. Mit konkreten und bereits erprobten Anwendungen soll das schon heute große Potenzial humanoider Roboter in der Lehre illustriert werden.

Danach folgt der Werkzeug-Einsatz humanoider Roboter. Mit dem Robotikum hat unser Team hier einen Maker-Space geschaffen, dessen Alleinstellungsmerkmal die richtungsweisende Kombination von Roboter-Schulung und digitalen Vorkursen ist.

Dennoch birgt der Robotereinsatz eine Reihe von Problemen und Herausforderungen. Diesen widmen wir uns im abschließenden Kapitel, wo wir auch die Frage nach der Beziehung zwischen Künstlicher Intelligenz und Robotik aufgreifen.

Das Buch wäre nicht möglich ohne die Unterstützung meiner Mitarbeiter und studentischen Hilfskräfte. Seit 2017 sind diese in unterschiedlicher Konstellation in unseren Projekten tätig. Ihnen gilt mein besonderer Dank. Ohne ihre Mitarbeit wäre ich nicht in der Lage gewesen, dieses Buch zu schreiben und die zahlreichen Projekte mit unseren Robotern durchzuführen.

Danke – Team H.E.A.R.T.!

Darco Denic, Medya Durak, Sophia Farroukh, Peter Franke, Florian Handke, Patrick Heinsch, Svea Krutisch, Rebecca Schmidt, Katharina Weber, Tabea Weiß, Sabrina Zeaiter

Danke – Team RoboPraX!

Nikamehr Abedishal, Moritz Albrecht, Michael Förster, Lara Fuchs, Patrick Heinsch, Lukas Hoss, Robin Janßen, Louisa Oesterle, Nino Reitmeier, Rebecca Schmidt, Luisa Strobl, Diana Theobald

Neben den eigenen Team-Mitgliedern bin ich Jonas Gramse und seinem Team von der Firma SoftBank Robotics in Paris und Christiane Schulz mit ihren Mitarbeitern von der Firma LPE-Technik GmbH zu Dank verpflichtet. Sie haben uns nicht nur mental und durch die Lieferung von Robotern unterstützt, sondern sie haben bei der Lösung von Hard- und Softwareproblemen teilweise auch unbürokratisch in unserem Sinne reagiert.

Jürgen Handke, Mai 2020

1 Alle generischen Formen schließen alle Geschlechter mit ein. Auf die wortinterne Großschreibung, den Genderstern oder den Unterstrich wurde auf Grund der Empfehlungen des Rechtschreibrates von 2018 verzichtet.

Der Autor

Jürgen Handke, Jahrgang 1954 und Anglist/Linguist an der Philipps-Universität Marburg, hat mehrere Bücher im Bereich Sprachwissenschaft, Sprachtechnologie, sowie E-Education verfasst und bemüht sich seit Jahren um die Nutzung digitaler Lehr-, Lern- und Prüfungsszenarien in der Hochschullehre. Er ist Mitglied im Kernkompetenzteam des „Hochschulforums Digitalisierung“ und Mitglied der Strukturkommission für die neuzugründende TU Nürnberg.

Zusammen mit seinem Team betreibt er den Virtual Linguistics Campus, die weltweit größte Lernplattform für Inhalte der englischen und allgemeinen Sprachwissenschaft. Sein dazu gehöriger YouTube-Kanal „Virtual Linguistics Campus“ enthält viele hundert frei zugängliche selbst-produzierte Lehrvideos und ist der größte seiner Art.

Handke ist der deutsche Hauptvertreter des Inverted Classroom Models, mit dem er in der Mastery-Variante im Jahr 2013 Preisträger des Hessischen Hochschulpreises für Exzellenz in der Lehre 2013 geworden ist. 2015 erhielt er mit dem Ars legendi-Preis den höchsten deutschen Lehrpreis für „Digitales Lehren und Lernen“ vom Deutschen Stifterverband und der Hochschulrektorenkonferenz. 2016 gewann er mit seinem Flüchtlings-Sprachkurs #DEU4ARAB, einem MOOC mit mehr als 3.100 Teilnehmern, den Innovationspreis der deutschen Erwachsenenbildung, und sein MOOC #FIT4Uni wurde 2017 mit dem nationalen „OER Award“ in der Kategorie ‚Hochschule‘ ausgezeichnet. Seit Juni 2017 leitet er das BMBF-Projekt H.E.A.R.T., das den Einsatz humanoider Roboter in der Hochschullehre erprobt und evaluiert. Mit dem Projekt RoboPraX konnte er 2019 ein weiteres BMBF-gefördertes Projekt einwerben, das Roboter im schulischen Einsatz erprobt und an die jeweiligen Zielgruppen anpasst. Für die öffentliche Verbreitung dieses Ansatzes erhielt er mit seinem Team 2019 den Preis „Zeigt eure Forschung – Hochschulwettbewerb im Wissenschaftsjahr 2019 – Künstliche Intelligenz“.

Die Co-Autoren

Darko Denič

Darko Denič, Jahrgang 1985, arbeitete 5 Jahre lang als Englischlehrer und hat den Masterstudiengang „Linguistics and Web-Technology“ an der Philipps-Universität Marburg absolviert. Im Rahmen seiner Masterarbeit entwickelte und testete er mehrere Anwendungen, um herauszufinden, wie Studenten auf Roboter als Vortragende reagieren und wie Präsentationsparameter den Erfolg des Roboters als Vortragenden beeinflussen. In dieser Zeit war er Mitglied des Projekts H.E.A.R.T., in dem er die Geschichte humanoider Roboter im Unterricht, den Einfluss von Aussehen und Verhalten der Roboter in Interaktion mit Menschen sowie die moralischen Implikationen von Robotern in Bildungsinstitutionen erforschte.

Peter Franke

Peter Franke, Jahrgang 1973, hat Linguistik, Computerlinguistik, Informatik und Wirtschaftsinformatik studiert. Nach seinem Studium war er viele Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Jürgen Handke. In seiner Promotion bei Prof. Handke hat er sich intensiv mit dem Design von interaktiven virtuellen Software-Agenten für digitale Lehr- und Lernszenarien auseinandergesetzt. Als Programmierer hat er mehrere webbasierte Lernplattformen maßgeblich mitentwickelt. Seit Ende 2016 beschäftigt sich Dr. Franke mit sozialen Robotern und der Entwicklung von Anwendungen für diese. Aktuell programmiert er als freiberuflicher Entwickler Anwendungen für den Pepper-Roboter der Sparkasse Marburg-Biedenkopf.

Michael Frantz

Michael Frantz, Jahrgang 1968, ist Diplom-Psychologe, Referent für Unternehmenskommunikation und Sparkassen-Kaufmann. Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn arbeitete er im Marketing in der Privatwirtschaft. Im Jahr 2000 wechselte er zur Sparkasse Marburg-Biedenkopf. Heute ist er dort Leiter Kommunikation, Pressesprecher und verantwortet die Social Media-Aktivitäten des Kreditinstituts. Frantz koordiniert alle Aktivitäten der Sparkasse rund um und mit dem eigenen Pepper-Roboter „Numi“. Ziel ist herauszufinden, ob es sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten für humanoide Roboter in Kreditinstituten gibt.

Patrick Heinsch

Patrick Heinsch, Jahrgang 1992, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt RoboPraX an der Philipps-Universität Marburg. Innerhalb des Projektes ist er für die Erstellung von MOOCs, die Wartung der humanoiden Roboter Pepper und NAO, sowie für die Entwicklung von Anwendungen verantwortlich. Er erhielt seinen Master-Abschluss in „Linguistics and Web-Technology“ und ist Teil des Projekts H.E.A.R.T., das neue Wege des Lehrens und Lernens in der Hochschulbildung erforscht, indem es den humanoiden Roboter Pepper als Assistent einsetzt. Darüber hinaus gewann er vor seinem Masterstudium praktische Einblicke in das Lehren und Lernen während seiner Arbeit als Sprachlehrer in Brasilien und arbeitete in einem Personalisierungsprojekt bei der Lufthansa.

Sabrina Zeaiter

Sabrina Zeaiter, Jahrgang 1981, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Sprachwissenschaftlerin am Institut für Anglistik und Amerikanistik der Philipps-Universität Marburg. Bis März 2019 arbeitete sie für das QPL-Teilprojekt Qualitätssicherung in Studiengängen als Beraterin von Fachbereichen und Entwicklerin von qualitativen Instrumenten zur Qualitätssicherung. Im Forschungsprojekt RoboPraX hat sie die Projektkoordination und das Projektmanagement inne und ist für die inhaltlich-curriculare Konzeptionierung und Anpassung des Robotikums zuständig. Darüber hinaus fallen die Entwicklung von Implementierungskonzepten und die empirisch-methodische Begleitung des Projektes in ihren Aufgabenbereich.

Studentische Unterstützung

Moritz Albrecht, Michael Förster und Diana Theobald sind studentische Hilfskräfte und studieren Lehramt an der Philipps-Universität Marburg. Sie leiten das Robotikum an der Marburger Adolf-Reichwein-Schule und erstellen dafür regelmäßig neue Aufgaben bzw. sie überarbeiten bestehende. Sie sind maßgeblich an der Weiterentwicklung des Einsatzes humanoider Roboter als Werkzeug beteiligt. Im Einzelnen übernehmen sie die Programmierung der Roboter, die Weiterentwicklung der Unterrichtsmaterialien sowie die Konzeptionierung und Administrierung des zugrundeliegenden Online-Vorkurses RoboBase.

Nikamehr Abedishal, Lukas Hoss und Luisa Strobl sind studentische Hilfskräfte im Forschungsprojekt RoboPraX. Auch sie studieren Englisch am Institut für Anglistik und Amerikanistik der Philipps-Universität Marburg. Im Forschungsprojekt RoboPraX sind ihre Aufgaben die Datenrecherche, das Grafik- und Webdesign, Öffentlichkeitsarbeit und die Erstellung von Informationsmaterialien. Zudem betreuen sie die Webseiten der Projekte H.E.A.R.T (www.project-heart.de) und RoboPraX (www.roboprax.de), sowie dazugehörigen Social Media Kanäle.

Die Webseite zum Buch

Da das Thema „Robotik“ derzeit im Fluss ist, hat das Autorenteam eine Webseite zum Thema und dort ein Unterkapitel zum Buch (Menüpunkt „Buchprojekte“) eingerichtet. Dort werden Zusätze und nützliche Hinweise zum Buch gegeben und die Fragen, die am Ende der einzelnen Kapitel gestellt werden, im Detail diskutiert. Außerdem sind über die Webseite die Roboter-bezogenen Projekte des Autorenteams erreichbar.

https://www.educationalrobotics.de

Hinweise zur Gestaltung des Buches

Um das Buch nicht nur für akademische Kreise lesbar zu halten, haben wir auf detaillierte Namensnennungen bei den Kapitelüberschriften verzichtet.2

Die folgende Liste spezifiziert die Autorenschaft der genannten Personen mit der Möglichkeit, diese in Publikationslisten zu nennen.

Kapitel I: Roboter

Denič, Darko/Franke, Peter/Handke, Jürgen/Heinsch, Patrick. 2020. Roboter. In: Handke, Jürgen. 2020. Humanoide Roboter – Showcase, Partner und Werkzeug. Baden-Baden: Nomos Verlag. S. 1–42.

Kapitel II: Showcases

Handke, Jürgen/Heinsch, Patrick. 2020. Showcases. In: Handke, Jürgen. 2020. Humanoide Roboter – Showcase, Partner und Werkzeug. Baden-Baden: Nomos Verlag. S. 43–61.

Kapitel III: Humanoide Roboter als Partner

Franke, Peter/Handke, Jürgen/Heinsch, Patrick. 2020. Humanoide Roboter als Partner. In: Handke, Jürgen. 2020. Humanoide Roboter – Showcase, Partner und Werkzeug. Baden-Baden: Nomos Verlag. S. 63–73.

Franke, Peter/Frantz. Michael. 2020. Humanoide Roboter in der Sparkasse Marburg-Biedenkopf. In: Handke, Jürgen. 2020. Humanoide Roboter – Showcase, Partner und Werkzeug. Baden-Baden: Nomos Verlag. S. 74–90.

Handke, Jürgen/Heinsch, Patrick. 2020. Roboter als Partner im privaten Bereich. In: Handke, Jürgen. 2020. Humanoide Roboter – Showcase, Partner und Werkzeug. Baden-Baden: Nomos Verlag. S. 91–107.

Kapitel IV: Humanoide Roboter als Partner in der Bildung

Handke, Jürgen/Heinsch, Patrick. 2020. Humanoide Roboter in der Bildung. In: Handke, Jürgen. 2020. Humanoide Roboter – Showcase, Partner und Werkzeug. Baden-Baden: Nomos Verlag. S. 109–140.

Kapitel V: Humanoide Roboter als Werkzeug

Handke, Jürgen/Heinsch, Patrick/Zeaiter, Sabrina. 2020. Humanoide Roboter als Werkzeug. In: Handke, Jürgen. 2020. Humanoide Roboter – Showcase, Partner und Werkzeug. Baden-Baden: Nomos Verlag. S. 141–182.

Kapitel VI: Humanoide Roboter – Herausforderungen

Handke, Jürgen. 2020. Humanoide Roboter: Herausforderungen. In: Handke, Jürgen. 2020. Humanoide Roboter – Showcase, Partner und Werkzeug. Baden-Baden: Nomos Verlag. S. 183–201.

2 Einzelbegriffe, die im Glossar (Kapitel VIII) erklärt werden, sind im Fließtext kursiv gesetzt.

Quellen und Lektüreempfehlungen

Die zentralen Kapitel dieses Buches enden jeweils mit einem Abschnitt, in dem die Quellen genannt sind, aus denen sich die Inhalte des Kapitels nicht nur zusammensetzen, sondern auch absichern lassen. Wir haben bewusst auf die in rein akademischen Texten üblichen Literaturhinweise im Text verzichtet, um das Buch für eine breite Öffentlichkeit lesbar zu halten Im Fließtext der einzelnen Kapitel sind nur dann Literaturhinweise zu finden, wenn Quellenangaben unverzichtbar sind.

Zusätzlich enthalten die abschließenden Abschnitte jeweils einige Fragen zur Vertiefung. Über die mit dem Buch verknüpfte Webseite www.educationalrobotics.de werden diese Fragen aufgegriffen und erneut diskutiert.

Eine Besonderheit stellen die in den Seitenmarginalien angegebenen QR-Codes, die auch im Abschnitt IX.3 als Video-Referenzen gesammelt abgebildet sind. Mit diesen Codes und der entsprechenden App für Mobilgeräte können thematisch zugeordnete Videos beim Durcharbeiten des Buches direkt abgerufen werden.

Hintergrund

Zwei öffentlich geförderte und im deutschsprachigen Raum vielbeachtete Projekte bilden den inhaltlichen Hintergrund des Buches:

ProjektH.E.A.R.T.

Humanoid Emotional Assistant Robots in Teaching

https://www.project-heart.de

ProjektRoboPraX

Roboter-Praktikum zur Förderung algorithmischer Denk- und Problemlösungsstrategien in einer digitalisierten Welt

https://www.roboprax.de

Beide Projekte werden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Für H.E.A.R.T. konnten zusätzliche Kooperationsmittel für die Zusammenarbeit mit der Chinese University of Hongkong über den Deutschen Akademischen Austauschdienst eingeworben werden. Das RoboPraX-Robotikum profitiert zusätzlich von der finanziellen Unterstützung durch die Stadt Marburg und durch den unterstützenden Einsatz der Sparkasse Marburg-Biedenkopf.

Während H.E.A.R.T. den Fokus auf den Einsatz humanoider Roboter im Lehralltag einer Hochschule setzt, zielt RoboPraX auf die Nutzung humanoider Roboter als Werkzeug ab.

Ziel des Buches ist es, anhand der mittlerweile mehrjährigen Erfahrung im Umgang mit humanoiden Robotern vor dem Hintergrund der beiden Projekte, einer möglichst breiten Leserschaft einen umfangreichen Einblick in die Einsatzmöglichkeiten humanoider Roboter zu geben und gleichzeitig die derzeit diffusen Ängste und Vorbehalte zu entkräften. In zahlreichen Interviews und Medienauftritten wurde der Autor wiederholt mit der Frage konfrontiert:

„Werden uns Roboter ersetzen?“

Diese Frage bildet den Hintergrund des Buches. Anhand der durch die Projekte H.E.A.R.T. und RoboPraX gewonnenen Erfahrungen und Forschungsergebnisse, hoffen wir diese Frage nicht nur beantworten zu können, sondern dem Leser fundierte Informationen über den derzeitigen und den zu erwartenden Einsatz humanoider Roboter in der alltäglichen Lebenswelt geben zu können.

I Roboter

Many fear robots will take their job. They’re more likely to enhance our livesin ways never imagined.

[INT1]

Roboter sind künstliche Wesen mit einem physischen (aktuell elektromechanischen) Körper, die in einer realweltlichen Umgebung situiert sind und die Fähigkeit besitzen, diese Umgebung durch Sensoren wahrzunehmen, eigene algorithmische Denkprozesse durchzuführen und durch körperliche Aktionen in der Umgebung zu handeln. Wahrnehmung und Handlung sind dabei mehr oder weniger stark durch interne Denkprozesse vermittelt.

Die Herkunft des Wortes „Roboter“

Schon im Mittelhochdeutschen des 14. Jahrhunderts taucht das Wort „robaten“ auf, wo es so viel wie „Frondienst leisten“ bedeutete. Durch polnische Landarbeiter ist das Wort als „rabotten“ in die deutsche Sprache eingegangen und war ein Synonym für das Ausüben schwerer körperlicher Tätigkeiten.

Ursprünglich kommt das Wort „Roboter“ aus dem Tschechischen und bedeutet so viel wie „künstlicher Mensch“ oder „Automat“. 1920 wurde der Begriff „robot“ das erste Mal von Karel Čapek, im Drama R. U. R. (Rossums Universal-Robots) verwendet. In dem Werk werden mit dem Wort „Roboter“ Fronarbeiter bezeichnet. Das tschechische Wort „robot“ wurde als Lehnwort ins Englische übernommen und im Deutschen mit der Endung -er versehen. Das tschechische Wort stammt von „robota“ ab, welches so viel wie „Arbeit“ oder „Fronarbeit“ bedeutet und auf das altkirchenslawische Wort „rab“ zurückgeht, das mit „Sklave“ übersetzt werden kann.

Quelle:https://www.wissen.de/wortherkunft/roboter

Laut der Internationalen Organisation für Normung (ISO) ist ein Roboter „ein betätigter Mechanismus, der in zwei oder mehr Achsen mit einem Grad an Autonomie programmierbar ist und sich innerhalb seiner Umgebung bewegt, um die beabsichtigten Aufgaben auszuführen“.

[V.I.1]

Beim Design des Körpers eines Roboters haben die Entwickler eine Vielzahl von Entscheidungen zu treffen. Zunächst benötigen sie ein Modell, das sie als Vorbild für den zu entwerfenden Roboterkörper verwenden wollen. Dieses Modell muss nicht zwangsläufig ein menschlicher Körper sein; es wurden beispielsweise bereits etliche Roboter nach den Vorbildern von Insekten oder Säugetieren gebaut. Es ist auch nicht gesagt, dass ein Roboter ausschließlich aus Komponenten eines einzigen Vorbilds bestehen muss oder dass die verwendeten Vorbilder ausschließlich organisch sein müssen. Vielmehr können auch von Fahrzeugen oder Maschinen her bekannte Komponenten, wie z.B. Räder, im Design verwendet werden.

Darüber hinaus kann zwischen Industrie-, Service- und Assistenzrobotern (auch „Soziale Roboter“ genannt) unterschieden werden. Während Erstere der automatisierten industriellen Fertigung dienen, führen Service-Roboter nützliche Aufgaben für den Menschen oder dessen Umgebung aus. Als Beispiele hierfür dienen Staubsauger- oder Rasenmähroboter. Assistenzroboter hingegen treten in Interaktion mit Menschen, anstatt nur eine Dienstleistung – wie zum Beispiel das Rasenmähen – für sie auszuführen.

Eine besondere Gruppe von Robotern sind humanoide Roboter. Diese sind vom Aussehen her dem Menschen relativ ähnlich, müssen aber, wie oben erwähnt, nicht alle menschlichen Züge widerspiegeln. Es reicht z.B. wenn entweder der Ober- oder der Unterkörper dem eines Menschen entspricht.3

Nicht-humanoiden Robotern dagegen fehlen die menschenähnlichen Attribute oder sie realisieren in ihrem Körperbau nur einige, wenige menschliche Gliedmaßen, wie z.B. Arme.

I.1 Nicht-Humanoide Roboter

Typische Beispiele nicht-humanoider Roboter sind in Abb. I.1 dargestellt und finden sich mittlerweile in wichtigen kommerziellen Anwendungen, wie z.B. in der Lebensmittelverarbeitung, Verpackung und industriellen Steuerung und Fertigung, oft in Form eines programmierbaren, automatisierten „Arms“ oder in unterstützenden Strukturen.

Im medizinischen Bereich können z.B. robotergesteuerte „Exoskelette“, d.h. äußere Stützstrukturen für den menschlichen Körper, Menschen, denen die Beinkraft oder die Koordination zum Gehen fehlt, unterstützen. Damit kann ihnen eine bequeme und vertraute Möglichkeit geboten werden, sich durch ihren Alltag zu navigieren oder ihnen die Fähigkeit, ihre Beine zu bewegen, verliehen werden. Abb. I.2 zeigt ein Exoskelett bei der Anpassung.

Abb. I.1: Nicht-humanoide Roboter – eine Auswahl

Auch die Prothetik wird durch die moderne Robotik revolutioniert: So gibt es bereits bionische Hände, die sich zur einfachen Bedienung über Smartphones steuern lassen.

Mittlerweile können Roboter auch die menschliche Arbeit in Krankenhäusern ergänzen, indem sie die wichtigsten Messungen bei Patienten durchführen und so dem Pflegepersonal und den Ärzten mehr Zeit für die Arbeit am Patienten geben.

Abb. I.2: Exoskelett für das Treppensteigen

Eine andere Art von Robotern ist dabei, ein viel größerer Teil unserer Welt zu werden: das unbemannte Fluggerät (engl. Unmanned Aerial Vehicle, UAV) oder „Drohne“. Drohnen versprechen eine schnelle und einfache Lieferung in große Ballungsgebiete, so dass Hausbesitzer den Weg zum Laden für die Grundbedürfnisse vermeiden können. Während Drohnenlieferungen von großen Gegenständen in naher Zukunft unwahrscheinlich sind, könnte die Bequemlichkeit der Lieferung auf Abruf diese fliegenden Roboter zu einem Grundbestandteil unseres täglichen Lebens machen.

Im Bereich der bodengestützten Mobilität werden Roboterautos die Art und Weise verändern, wie wir über Transport denken. Vollständig selbstfahrende Privatwagen werden die Pendelzeit in produktive oder erholsame Zeit umwandeln, wodurch lange Pendelfahrten weit weniger belastend werden als früher. Wenn lange Pendelfahrten als Bürostunden angerechnet werden könnten, würde auch das Leben in vom Arbeitsplatz entfernten Orten zu einer realistischeren Option. Während große Unternehmen hier noch in Privatfahrzeuge investieren, setzen andere bereits auf selbstfahrende Taxidienste. Durch Einsparung der Person hinter dem Steuer in selbstfahrenden Auto können hier erheblich Spareffekte entstehen.

Auch im häuslichen Bereich sind bereits nicht-humanoide Roboter im Einsatz. Es gibt nahezu keine theoretische Grenze dafür, wie sehr Roboter den häuslichen Alltag begleiten können: Ein Roboter, der zum Beispiel in der Lage ist Geschirr zu reinigen, kann im Laufe einer Woche Stunden sparen. Die Staubsaug- und Wischfähigkeiten anderer Roboter können dafür sorgen, dass ein Haus ohne menschliches Zutun in einem Top-Zustand bleibt. Eltern könnten einen Spezial-Roboter zu schätzen wissen, der in der Lage ist, Spielzeug nach der Spielzeit aufzusammeln. Roboter entwickeln im Laufe der Zeit immer allgemeinere Fähigkeiten, und es wird vermutlich nicht lange dauern, bis ein einziges Modell eine Vielzahl von Funktionen im Haushalt ausführen kann.

Der Traum für diejenigen, die nicht besonders gern kochen, ist ein Kochroboter oder eine Küche, die in der Lage ist, ganze Mahlzeiten zuzubereiten, so dass die Kosten für das Auswärtsessen gespart werden können, ohne Zeit für Kochen und Aufräumen investieren zu müssen. Da derartige ‚Roboterköche‘ mit menschenähnlichen Händen und Armen agieren, können sie mit der richtigen Programmierung praktisch jede Mahlzeit nachstellen. Und wenn sie zusätzlich mit Kameras und anderen Sensoren ausgestattet sind, können die Roboterköche sogar die Essenszubereitung ihrer Besitzer verfolgen, davon lernen und möglicherweise daraus abgeleitete und einzigartige Familienrezepte zubereiten. Noch allerdings befinden sich derartige Roboter im Prototypenstadium, an einen Einsatz ist noch nicht zu denken.

Während Roboter eine zunehmende Rolle im Haushalt spielen werden, sind es die Unternehmen, in denen Roboter eine noch größere Wirkung entfalten können. Selbst Tätigkeiten, die als Schreibtischjobs betrachtet werden, erfordern oft eine beträchtliche Menge an Arbeit im Umgang mit Papier und bei der Ausführung von Aufgaben rund um das Büro. Roboter können einige dieser Bürotätigkeiten übernehmen und so den Mitarbeitern mehr Zeit für weiterführende Aufgaben gewähren.

Auch im Sicherheitsbereich sind Roboter vorstellbar. Während in nächster Zeit wohl noch keine ‚RoboCops‘ auf den Straßen patrouillieren werden, finden Roboter zunehmend ihren Weg in Sicherheitsfelder. Ausgestattet mit Kameras, Mikrofonen und 360-Grad Videoaufnahmefähigkeiten, dazu mit der Möglichkeit, gleichzeitig Sicherheitsmeldungen in Echtzeit abzusetzen, bieten sie eine physische Präsenz, die kriminelle Aktivitäten abschrecken kann. So können Sicherheitsroboter zu einer festen Größe in Unternehmen auf der ganzen Welt werden. Auch wenn bewaffnete Roboter, Sicherheitskräfte oder Strafverfolgungsbeamte heute noch unrealistisch sein mögen, sind allgemeine Überwachungsgeräte schon jetzt in vielen Bereichen präsent.

Derzeit scheint es aber unwahrscheinlich, dass Roboter jemals die menschliche Interaktion verdrängen können. Allerdings können sie eine Reihe von Nischenrollen spielen. Allein lebende Senioren zum Beispiel fühlen sich oft sehr einsam, und gelegentliche Besuche von Familienmitgliedern reichen nicht immer aus, um diese Lücke zu füllen. Roboter-Begleiter können für soziale Interaktion sorgen und älteren Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu erhalten. Sie können auch Erinnerungen für Medikamente und andere Anwendungen geben. Roboter können durch ihre „Voice-Chat-Fähigkeiten“ Senioren helfen, mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben. Zusätzlich können sie Überwachungsdienste anbieten, um schneller auf medizinische Notfälle und andere Probleme zu reagieren.

Obwohl Roboter die Gesellschaft nicht so schnell übernommen haben, wie es die dystopische Literatur vorhergesagt hat, haben sie in den letzten Jahren stetige Fortschritte gemacht, und es ist zu erwarten, dass sie in den kommenden Jahren immer mehr Verbreitung finden werden.4

Eine spezielle Gruppe von Robotern zeichnet sich durch menschenähnliches, in manchen Fällen sogar fast menschengleiches Aussehen aus. Diese „humanoiden“ Roboter bilden den Fokus dieses Buches und sollen in den folgenden Abschnitten bezüglich ihrer Kompatibilität mit den Abläufen im menschlichen Alltag beschrieben werden.

I.2 Humanoide Roboter

Die uralte Idee der Erschaffung eines Roboters mit menschlichem Aussehen wurde durch die Entwicklungen im neuen Bereich der Robotik inzwischen in die Tat umgesetzt.

Abb. I.3: Leonardos Ritter

Bereits im 15. Jahrhundert entwarf Leonardo Da Vinci eine Maschine, einen Mechanischen Ritter, als Teil seiner Forschung zur Anatomie des Menschen. Mit Konstruktionen wie denen von „Leonardos Ritter“ (Abb. I.3) und anderen mechanischen Automaten ebnete er den Weg in die Neuzeit.

Die ersten Maschinen, die als Roboter bezeichnet wurden (als Teil von Karel Capeks Drama „R.U.R.“), sind ebenfalls Humanoide.

In den 1920er Jahren wurde der erste Roboter im Vereinigten Königreich gebaut. Dieser Roboter namens „Eric“ hatte auch einen menschlichen Körper und konnte einfache Aufgaben bewältigen, beispielsweise aufstehen oder einzelne Körperteile bewegen.

Jenseits des Atlantiks produzierte die Westinghouse Corporation mit „Elektro“ einen humanoiden Roboter, der das Laufen, das Sprechen und andere, damals als wichtig erachtete, menschliche Handlungen beherrschte, wie das Rauchen einer Zigarette (Abb. I.4). Elektro zählte zu den Hauptattraktionen der Weltausstellung 1939.

Abb. I.4: Elektro

Die Ergebnisse all dieser wegbereitenden Bemühungen hatten begrenzte Fähigkeiten und würden vermutlich nicht mehr der modernen Definition eines Roboters entsprechen, sondern eher als Automaten bezeichnet werden. Nichtsdestoweniger ist ihre Bedeutung für zukünftige Erfindungen unbestreitbar.

Obwohl die Originalentwürfe und Namen für Roboter der westlichen Kultur entspringen, ist Japan das Land mit dem größten Einfluss auf die Entwicklung humanoider Roboter. In den 1970er Jahren entwickelten Wissenschaftler der Waseda-Universität WABOT-1, „den ersten vollmaßstäblich