19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

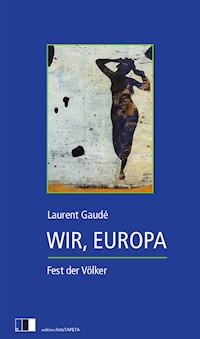

Der große Bestseller-Erfolg aus Frankreich - ein poetischer futuristischer Krimi. Der Prix-Goncourt-Preisträger Laurent Gaudé legt den Roman der Stunde vor: Wie kann unsere Zukunft aussehen? Ein psychologischer und politischer, rasanter Krimi über unsere Fähigkeit, uns immer wieder neu zu erfinden. Zem Sparak heuert als Hilfspolizist an und arbeitet als "Hund" im sauren Regen von Zone 3. Seine Heimat Griechenland gibt es schon lange nicht mehr: Bei GoldTex, einem Konzern, der bankrotte Länder unterjocht, herrschen Zynismus und Gewalt. Eines Morgens reißt eine aufgeschnittene Leiche Zem aus seiner Gleichgültigkeit. Zusammen mit Salia Malberg, einer Kommissarin aus Zone 2, begibt er sich auf die Suche nach einer Wahrheit, die ihn auch in seine Vergangenheit führt. Laurent Gaudé erzählt in schnellem Rhythmus und in poetischen Bildern. Bestseller in Frankreich, Lieblingsbuch des französischen Buchhandels.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 306

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Laurent Gaudé

Hund 51

Roman

Aus dem Französischen von Christian Kolb

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München

Für diejenigen, die Delphi nicht vergessen haben.

Denn was einmal war, liegt für immer in unzerstörbaren Archiven.

Paul Claudel, Der seidene Schuh, Zweiter Tag, Szene 8.

1Letzte Bilder vom Hafen

Die Stadt war auf einmal verrückt geworden. Als das GoldTex-Management verkündete, die Übernahme Griechenlands sei abgeschlossen, gerieten die Bürger Athens in Panik. Sie hatten sich gegen den Aufkauf massiv gewehrt, hatten monatelang demonstriert, die jungen Leute beim Errichten von Barrikaden unterstützt und geschworen, bis zum Äußersten zu gehen, und nun lieferten sie sich alle dem Unterdrücker aus und wollten fliehen. Selbst die Zögerlichsten waren von dem Gedanken besessen: die Stadt zu verlassen, nicht in dieser Falle auszuharren, so schnell wie möglich bei GoldTex anzuheuern und anderswo weiterzuleben. Sie spürten, dass ihre Welt verschwinden würde, und hatten Angst. Gerüchte kursierten: Es hieß, man müsse sich beeilen, nur die Ersten würden genommen, den anderen blühe ein düsteres Schicksal. Griechenland würde in seine Einzelteile zerlegt und verkauft, wer sich nicht aufmachte, würde bald versklavt und vergessen werden.

Man musste flüchten. Daran zweifelte niemand. Auf den Straßen regierte der Wahnsinn. In der Tsaldaris-Straße zog eine Frau zwei Koffer und ihre drei kleinen Kinder hinter sich her, blieb abrupt stehen, knöpfte ihre Bluse auf, entblößte ihre Brüste und schrie: »Nehmt uns doch auch gleich noch! Ihr kauft doch sowieso alles!« Auf der Thiseos-Straße bedrängten einige Männer einen Taxifahrer, sie zum Hafen zu fahren. Als der Chauffeur sich weigerte und sich in seinem Fahrzeug einschloss, demolierten sie es, übergossen es mit Benzin und tanzten um den Wagen herum, in einer Rage, die sie sich Tage später selbst nicht mehr erklären konnten. Die Niederlage war endgültig, die ganze Stadt suchte das Weite. Doch die Aufgeregtheit hielt nur wenige Tage an. Sehr rasch wichen wilde Ausbrüche einer stillen Resignation. Die Panik der Menschen trat auf andere Weise zutage. Niedergeschlagen schlichen sie umher, als hätten sie sich damit abgefunden, dass sie nur noch Vieh waren, als hätten sie eingesehen, dass sie gegen das, was kommen würde, nichts mehr ausrichten konnten. Athen senkte sein Haupt. Familien schoben sich mit versteinerten Mienen wortlos voran. Sämtliche Wege zum Hafen, zum Bahnhof und zum Flughafen waren verstopft. In einem absurden Reflex beschlossen viele, mit dem Auto zu fahren, wodurch das Chaos noch größer wurde, weil sie die Wagen mitten auf der Straße stehen ließen und ihren Weg zu Fuß fortsetzen, als sie in gigantischen Staus steckten und feststellten, dass es nicht mehr weiterging und sie nicht umkehren konnten. Die lange Schlange verwaister Autos nötigte die Leute zu allerlei furchtbaren Verrenkungen: Bauch einziehen, Koffer über den Kopf heben, sich zwischen den in der Sonne glitzernden Karosserien hindurchzwängen, von denen eine unerträgliche Hitze ausging. Auf dem Flughafenzubringer bot sich ein unerhörtes Schauspiel: Tausende Männer und Frauen harrten in geduldiger Selbstaufgabe aus. Trotz der regelmäßig wiederholten Hinweise, dass ohnehin keinerlei Flüge verfügbar und die Terminals unerreichbar seien, da bereits so viele Menschen dort waren, strömten die Massen weiter herbei, in der aussichtslosen Hoffnung, ein Pilot werde all den Anordnungen zuwiderhandeln. Die ganze Stadt wollte aufbrechen, aber die Vielzahl ihrer Einwohner legte sie lahm. Die Straßen hallten vom Getrappel der Menge, darunter Tausende von Kindern, man hatte sie bei der Hand genommen und ihnen gesagt, sie sollen aufhören zu weinen. Wer auf diese Flut von Menschen stieß, machte seltsamerweise nicht kehrt, sondern gesellte sich im Glauben, am rechten Ort zu sein, dazu, erstickte die innere Stimme der Vernunft und selbst den eigenen Überlebensinstinkt, nahm hin, einer von vielen zu sein, als wäre es ein Trost, sich zusammenzuquetschen, nicht allein zu sein und Schrecken und Unglück mit anderen zu teilen. Es ging nur schleppend und mühselig voran. Die Menschenmassen verzweifelten ob ihrer Ohnmacht. Man ertrug eine Warterei, bei der man sich bestenfalls darüber freuen konnte, wenige Meter gewonnen zu haben und die einem schlimmstenfalls den letzten Nerv kostete.

Er war wie die anderen ausgezogen, doch im Unterschied zu den verängstigten Familien besaß er einen Badge und eine Armbinde, die es ihm erlaubten, die Straßensperren zu passieren und die Warteschlangen zu überholen. Das weckte Neid. Er las ihn in den erschöpften Blicken der Frauen.

Am Hafen von Piräus waren zwei große Schiffe klar zum Auslaufen. Zwei Kolosse, doch angesichts der Zahllosen, die hofften, noch an Bord zu gelangen, wirkten sie eher klein. Das Einschiffen hatte begonnen. Alles bewegte sich quälend langsam auf die Gangway zu. Es waren Papiere vorzuzeigen, sperrige Gepäckstücke, die man hatte mitnehmen wollen, mussten zurückgelassen werden. Es gab viel Geschrei, Proteste und vergebliche Überredungsversuche.

Er betrachtete die Not der Menschen und schämte sich, weil er sie hinter sich lassen konnte. Am Kai lag ein kleineres Militärboot, das anscheinend auf ihn wartete. Niemand näherte sich ihm an. Soldaten hielten die Flüchtenden von ihm fern und bewachten es. Er lief schnellen Schrittes auf das Boot zu. Zwei Tage zuvor hatte er seinen persönlichen Evakuierungsbefehl erhalten. Er hatte versucht, sämtliche Dinge des täglichen Bedarfs in seinen kleinen Koffer zu stopfen. Er hatte sich von niemandem verabschiedet. Seine Eltern waren vor ein paar Jahren gestorben, und zum ersten Mal war er bei dem Gedanken daran, wie traurig sie gewesen wären, hätten sie diesen Untergang mitansehen müssen, froh darüber. Das Boot war gerade fertig aufgetankt worden. Er ging an Bord, und von der Brücke aus beobachtete er so lange wie möglich das Land, das er verließ.

Bis die Besatzung die letzten Kontrollen abgeschlossen hatte, würde es noch Stunden dauern, aber plötzlich gab es einen ohrenbetäubenden Knall. Ein heißer Luftschwall traf ihn im Gesicht, er klammerte sich an die Reling, um nicht umzufallen. Es war eine Explosion, die im Bruchteil einer Sekunde Leben, Koffer und dicht gedrängte Familien weggepustet hatte. Sie hatte sogar den Rumpf des benachbarten großen Schiffes zerstört. Er sah, dass die Massen zu den Hangars zurückrannten. In Panik. Keine Spur mehr von der langsamen Ruhe, die noch einen Moment zuvor geherrscht hatte. Wer stürzte, wurde von anderen überrannt, die sich dessen nicht einmal bewusst waren. Kinderhände wurden losgelassen. Familien auseinandergerissen. Und dann, einige Minuten später, detonierte bei den Hangars, wo alle hingeeilt waren, um sich möglichst weit vom Ort des Grauens zu entfernen, eine zweite Bombe und vernichtete die, die sich gerettet geglaubt hatten. Unabwendbar, monströs. Überall Blut. Überall Gewimmer. Niemand wusste mehr, wohin. Er stand wie gelähmt da und konnte den Blick nicht von dem schrecklichen Schauspiel abwenden. Ihm war klar, dass es Stunden dauern würde, die Opfer zu bergen und zu zählen. Man musste das Gebiet räumen und Hilfe für die Verletzten holen. Die zerstückelten Leichen einsammeln. Das Gemetzel machte ihn fassungslos, er fühlte sich ohnmächtig, die verschwommene Menge vor Augen, die gerade jeglichen Mut verloren hatte. Er dachte sofort an die Gruppe Tigimas[1]. Wahrscheinlich hatte sie den Anschlag verübt. Seit Wochen drohte sie damit, Zivilisten anzugreifen. Sie hatte angekündigt, Bahnhöfe und Häfen zu attackieren. Griechenland würde grässlich werden. Zermalmt und verbrannt. Das Land würde sich selbst auffressen. Überwältigt von diesem Horrorszenario, kam er sich völlig nutzlos vor, denn er war bereits weg, ganz weit weg, durch die Reling des hohen Schiffs von allem getrennt, zudem hatte der Kapitän befohlen, schleunigst die Leinen loszumachen und rasch auszulaufen. Die gemächliche Abfahrt des Bootes bildete einen Kontrast zu dem wilden Treiben an Land. Er blieb auf der Brücke stehen, den Blick auf die rauchende, leidende, schreiende Stadt geheftet. Die Familien im Hafen begriffen, dass ihr Schiff nicht ablegen würde, dass sie in der Falle saßen, von allen Seiten getroffen. Er sah ihnen noch eine ganze Weile zu. Er konnte ihnen nicht helfen, er gehörte schon nicht mehr dazu. Er wusste, er würde nicht zurückkehren. Es war das letzte Bild von Athen, das er mitnahm: das einer Stadt mit weit aufgerissenem Mund, aus dem es nach Bomben und Blut roch. Es war vorbei. Er war ab jetzt kein Grieche mehr.

2Der Schwur

Er vernimmt ein dumpfes Geräusch, beim Lieferkasten neben der Wohnungstür ist ein Gegenstand gegen die Wand geknallt. Normalerweise schreckt er bei so etwas aus dem Schlaf auf, aber heute, wie in letzter Zeit öfter, fragt er sich nur, wie sich die Dinge um ihn herum genau nennen. Bei trübem Bewusstsein denkt er an die Straßen von Athen, den Hafen von Piräus, den er vor dreißig Jahren verlassen hat, den Weltuntergang, den er hat mitansehen müssen, all die Geschichten, die er miterlebt hat und von denen nichts mehr übrig ist als die Erinnerung. Er braucht ein paar Minuten, bis er seinen Körper wieder spürt. Durch die Erschöpfung fällt ihm sein Name wieder ein, ja, durch die Erschöpfung, die auf seinen Brustkorb drückt. Nun besteht kein Zweifel mehr, er weiß, er ist Zem Sparak, einer von den »Hunden«, wie sie im Lager genannt werden, der seit zwanzig Jahren im Auftrag des Managements in Zone 3 herumschnüffelt, genau, so einer ist er, und er muss sich jetzt aufraffen, den neuen Tag bis zur Neige leben, der so lang sein wird wie alle anderen und nach gebrochenen Versprechen schmecken wird wie alle anderen, so viel steht fest.

Er hat kapiert, was das für ein Geräusch war, das ihn geweckt hat. Sein mit dem Internet verbundener Kühlschrank hat anscheinend wieder ein paar Ladungen Frischmilch bestellt, so wie er es seit zehn Tagen jeden Morgen tut, weil Zem das Ding immer noch nicht hat reparieren lassen, und so werden zweimal pro Woche sechs oder auch zwölf Flaschen geliefert, je nach Lust und Laune des kaputten Prozessors, die Flaschen türmen sich, er weiß nicht mehr, wohin damit, die Küche ist schon randvoll. Die Sache macht ihn traurig und belastet ihn sehr, während er sich aus seinem Bett schält, und trotzdem wird er auch heute nichts dagegen unternehmen, denn das Letzte, worauf er Lust hat, ist, einen Großteil des Vormittags mit der Meldung dieser Fehlfunktion zu verbringen und die Fragen einer Operatorin zu beantworten, die ihn mit metallischer Stimme auffordern wird, seine Aussage dreimal zu wiederholen. Also zieht er sich an, wie gestern, wie vorgestern, wie jeden Tag, steigt über die Flaschen, in einigen ist die Milch bestimmt schon sauer geworden, und tritt erleichtert auf den einzigen Ort hinaus, der ihn vor dem Überdruss rettet: die Straße.

»Wie viele Autos waren da?«

»Mindestens vier …«

»Und haben Sie den Gewinner gesehen?«

»So wie ich Sie gerade vor mir sehe.«

An der Kreuzung 36 ist etwas anders als sonst. Das erkennt er sofort. An der Ecke, wo früher einmal Safirs kleiner Lebensmittelladen war (aber die Leute aus dem Viertel kaufen schon lange nicht mehr in Lebensmittelläden ein – und wer weiß, was mittlerweile aus Safir geworden ist, in welchem Slum er lebt, was für Geschäfte er treibt, in welcher Notunterkunft an der Avenue III er schläft?), an den jetzt nur noch ein rostiges Rollgitter erinnert, ist ein Menschenauflauf. Das »Fieber der Straße« ergreift ihn, wie der alte Tobo zu sagen pflegt, der in den südlichen Bezirken betteln geht, die Dosen mit den Zähnen öffnet und immer ein bisschen Bier auf den Boden schüttet, bevor er den ersten Schluck nimmt, »damit die Götter es uns nicht verübeln, dass wir trinken, obwohl wir lieber diese Welt, die nichts mehr taugt, in die Luft sprengen sollten …« Dem von der Neugier zusammengetriebenen Pulk steht die Aufregung ins Gesicht geschrieben. Er tritt näher. Alle wirken völlig hingerissen, haben ein berauschtes Leuchten im Blick. »Dass ich das noch erleben darf«, ruft ein alter Mann mit Kinderaugen aus. »Destiny war da.« Die Nachricht wandert von Mund zu Mund, mit ungläubiger Begeisterung. Die Zeit der Losziehungen hat begonnen. Die Bevölkerung hält allwöchentlich den Atem an und träumt davon, von einem Ruf der Vorsehung aus dem Bett geholt zu werden. In der Dämmerung heute Morgen ist eine Kolonne schwarzer Autos, wie man sie in der Gegend sonst nicht zu Gesicht bekommt, vor dem Gebäude vorgefahren. Ein Mann wurde abgeholt. Der Vorgang wurde von Kameras gefilmt und von Moderatoren kommentiert, es gab Bodyguards, Attribute jener fernen Welt, die man nur von den Bildern des TV-Senders Destiny kennt. Und jetzt reden alle davon. Destiny war da. Das bedeutet, es kann sein, dass man morgen vielleicht selbst abgeholt wird. Dieses Stück Gehweg hat plötzlich etwas Heiliges an sich, denn es trägt die Spuren des Wunders. Destiny hat einen Mann mitgenommen, dessen Leben der Kanal nun verändern wird, genau so, wie es in den Spots, die an den großen Kreuzungen auf riesigen Bildschirmen in Endlosschleife laufen, immer gezeigt wird. »You think you deserve a better life? Thanks to Destiny, you’ll get the best life ever!« Und schon werden Bilder jenes Augenblicks eingespielt, in dem jemand von dem neuen Leben überrascht wurde. Diesmal hat das Glück diese absolut unscheinbare Straßenecke getroffen. Das Schicksal hat flinke Finger, die Licht sogar in die finstersten Löcher bringen. Wochenlang wird das ganze Viertel enthusiastisch und unermüdlich über das Ereignis sprechen. Sparak teilt den Überschwang der Leute nicht. Seitdem er sich der Menschenmenge genähert hat, spukt ihm eine Szene durch den Kopf. Vor einigen Jahren hat er einen der »Gewinner«, so werden sie genannt, gesehen. Warum muss er ständig an diesen Vorfall denken? Warum ist er nicht so leichtgläubig wie die anderen? Es war auf der Avenue VII. Er hat das Geschehen noch genau vor Augen. Nur wenige Stunden, nachdem ein Mann abgeholt worden war, wurde er wieder zurückgebracht, man erklärte, das Ganze sei ein Irrtum gewesen. Ein Systemfehler. Der Kerl hatte zwei Stunden in Zone 2 verbracht und sich in dem Glauben gewähnt, dass er von nun an ein privilegiertes Leben führen würde, dann war er in seine Bruchbude zurückgekehrt. Best life ever. Er konnte es nicht ertragen. Ein paar Minuten später, als die schwarze Autokolonne verschwunden war, stieg er in den zweiunddreißigsten Stock hinauf und sprang. Destiny hat davon wahrscheinlich nichts mitbekommen, jedenfalls hat der Sender keine Bilder seines zerschmetterten Körpers auf dem Asphalt ausgestrahlt, aber er, Zem Sparak, hat diese Bilder noch gut vor Augen, denn er hat den Toten aufgelesen. Und jetzt kann er an nichts anderes denken. Er steckt in dieser Erinnerung fest.

In dem Moment vibriert sein Armband. Er schaut auf das Display. Man ruft ihn zur Pflicht, was für eine Erleichterung. Schlagartig löst sich alles auf: Destiny, die entzückten Schaulustigen, die Erinnerung an das klebrige Blut …

Er lässt diese Dinge hinter sich und wird wieder: ein Hund. Irgendwo ist eine Rauferei, hat man eine Frau verprügelt oder soll ein armer Schlucker geschnappt werden. Er kehrt also dem Gewühl der Glückseligen den Rücken, die sich nach wie vor im Schein des Wunders sonnen, und macht sich auf Richtung Citizens’ Dump, genervt von der Naivität der Massen.

»Oh nein …« Er stößt einen angewiderten Seufzer aus, als sein Armband anzeigt, wo er genau hin muss. »Ort: Citizens’ Dump, Avenue VIII. Die Steppe.« Er stöhnt. Die Avenue VIII ist eine vierspurige Hochstraße südöstlich von Magnapolis, auf der kein Fahrzeug mehr fährt, weil die Brücken an ihrem südlichen und nördlichen Ende unpassierbar sind. Die im Süden ist bei einem besonders heftigen Regen teilweise eingestürzt. Die im Norden wurde bei den Schweren Unruhen vor zwanzig Jahren zerstört. Die Avenue VIII ist eine nutzlose, abgetrennte Verkehrsader, die nur noch von Fußgängern betreten werden kann. Unter der Hochstraße erstreckt sich eine große Brachfläche, von den Einheimischen »Steppe« genannt, eine vom Wind gepeitschte Ebene, wo merkwürdigerweise seit Jahren nichts gebaut wird. Doch nicht deswegen flucht er gerade. Er flucht, weil er den gelben, fast orangefarbenen Regen bemerkt, und weiß, dass sein Einsatz außerhalb der überdachten Zone liegt. Er hat seinen Smart Rain nicht dabei. Ohne dieses intelligente Kleidungsstück ist er in den nicht überdachten Vierteln in zwei Minuten patschnass. Er wird mit dem sauren Regen das Vergnügen haben, mit Hagel, mit Windstößen, die von einem Moment zum anderen über die Stadt fegen und Augenblicke später von so etwas wie Sonnenstrahlen abgelöst werden, und das zermürbt ihn. Die Arbeiten an der Vergrößerung der Klimakuppel laufen seit zwanzig Jahren, aber es gibt immer noch heruntergekommene Gegenden, in denen die Lachen auf den Straßen gelb schimmern und die Ladengitter von Hagelstürmen zerbeult sind, die wütend gegen das Metall getrommelt haben. Aber alles Fluchen hilft nicht. Er muss los. Also macht er sich auf zur Avenue VIII, was kümmern ihn schon Regengüsse, die schmutzige Ölspuren im Gesicht hinterlassen.

Da, in dieser traurigen Steppe unter der ehemaligen Schnellstraße, mitten im Nirgendwo, liegt in rechter Seitenlage ein regloser Körper. Er hatte mit allem Möglichen gerechnet, einem Diebstahl, einem Unfall, einer Auseinandersetzung zwischen zwei Dealern, aber mit einer Leiche nicht. Wortlos neigt er den Kopf und studiert ihr Gesicht, den Mund, die weit aufgerissenen Augen. Ein Weißer, Anfang fünfzig. Ein eigenartiges Gefühl steigt in ihm auf. Das könnte genauso gut ich sein. Er fragt sich, warum er das denkt. Einfach lächerlich. Dennoch mustert er aufmerksam das Gesicht des Toten und zögert, sich zu ihm hinunterzubeugen. Wovor hat er Angst? Er weiß es nicht. Aber ihm ist, als hätte der Leichnam nach ihm gerufen, als würde er ihn bitten näherzukommen, und als wollte er ihn dazu bringen, den Schwur abzulegen, so machen sie es nämlich alle, den alten Schwur, mit dem man verspricht, die Wahrheit herauszufinden und den Mörder zu fassen. Er zögert. Irgendetwas in ihm sträubt sich. Als wäre dieser Kerl vor ihm im Dreck ein Führer, der die Absicht hat, ihm den Weg zu weisen, der ihn ins Verderben treibt. Und so kniet er nicht nieder, sondern betrachtet noch eine Weile den Schauplatz des Verbrechens. Neben ihm steht der »Whistleblower«, der die Leiche entdeckt und die Polizei benachrichtigt hat: Bareïm. Man kennt sich. Der fette Bareïm hätte Sportler werden können, hat aber durch das zwanghafte In-sich-Hineinstopfen von Donuts seine Gesundheit ruiniert.

»Kein schöner Anblick, hm?«, meint er.

»Nein«, antwortet Sparak lakonisch.

»Sie müssen zu mehreren über ihn hergefallen sein …«

Sparak schweigt. Er mag es nicht, wenn man nur so daherredet. Und vor allem geht ihm Bareïm mit seinen Theorien auf die Nerven. Wie alle »Whistleblower« möchte er beweisen, dass auch er das Zeug zum Ermittler hat, und kann es nicht lassen, Vermutungen anzustellen, als gehörte das zu dem, was von ihm erwartet wird.

»Ich glaube«, fährt er munter fort, »sie wollten ihm zwei armselige Dosen TQX oder so klauen, und er hat sich gewehrt. Die Leute können einfach nicht mehr ihre Klappe halten, wenn ihnen das Messer auf die Brust gesetzt wird.«

Er lacht über seine eigene Bemerkung, sein ganzer Rumpf wackelt mit. In dem Moment meldet sich eine elektronische Stimme zu Wort, anscheinend hat er einen Curasix dabei:

»BMI 39,7 … Arterien zu 67 Prozent verstopft. Blutdruck um 16 Millimeter Quecksilbersäule gestiegen. Sie haben noch sechs Jahre, acht Monate und zweiundzwanzig Tage zu leben …«

Der Dicke kramt leicht beschämt in den Taschen seines Parkas und schaltet das Gerät aus.

»Verflucht … dieses Scheißding geht schon an, wenn ich bloß lache oder huste.«

Sparak lächelt etwas spöttisch und schaut ihn an. Der fette Bareïm folgt also dem Trend und hat sich so ein sinnloses kleines Spielzeug zugelegt, wie es gerade beliebt ist. Es sammelt einige Daten und verkündet seinem Besitzer dann stolz, wie viele Lebensstunden er gewinnt, wenn er besser isst, Sport treibt und die Treppen zu Fuß hochläuft. Er hätte nie gedacht, dass Bareïm auf die Idee verfallen würde, auf sein körperliches Wohl zu achten. Er muss lachen. Die unausgesprochene Frage beantwortend, erklärt Bareïm:

»Meine Frau hat das …«

Nun könnte sich Zem Sparak erkundigen, warum Bareïm weiter Donuts in sich hineinschlingt, wenn er doch lange leben möchte, aber er lässt es sein. Er hat im Grunde gar keine Lust, die Erläuterungen des Dicken zu hören.

»Hast du ihn bewegt?«, will er wissen und deutet dabei auf die Spuren bei der Leiche.

»Ach was«, entgegnet der Dicke. »Ich habe ihn nicht angerührt.«

Sparak legt Hand an. Er beugt sich über den Toten, will ihn an der Schulter packen und auf den Rücken wälzen. Aber er flutscht ihm durch die nassen Hände, und Sparak gerät fast aus dem Gleichgewicht. Er kniet sich hin, beschmutzt sich die Hose mit gelbem Schlamm, seufzt und probiert es noch einmal. Diesmal greift er fester zu, und es gelingt ihm, das Opfer zu drehen. Der weite Mantel klafft auf, der Oberkörper kommt zum Vorschein. Bareïm reißt vor Überraschung den Mund auf und stößt einen Fluch aus. Von der Luftröhre bis zum Zwerchfell verläuft ein langer Schnitt, der sich dann unterhalb der Rippen teilt. Man hat den Typen aufgeschnitten wie einen Fisch.

»Das ist ja grauenhaft!«, stellt Bareïm mit ängstlicher Stimme fest.

Zem Sparak sagt kein Wort, er legt nur behutsam die Mantelenden über den Toten.

Seit über einer halben Stunde wartet er auf den Krankenwagen. Ein Ausflug in die Steppe ist nichts Alltägliches, die Sanitäter suchen wohl noch nach einem Zufahrtsweg zu dem Brachgelände. Der fette Bareïm hat sich schon vor einer Weile verdünnisiert, er hatte es eilig weiterzuerzählen, was er da gesehen hat. Seit Kurzem fällt ein schwerer, gelber Regen. Innerhalb von fünf Minuten ist er bis auf die Knochen nass. Nichts zu machen, kein Baum, kein Haus weit und breit, wo man sich unterstellen könnte.

Als der Wagen eintrifft, zieht der Sanitäter ein angewidertes Gesicht, die Vorstellung, dass der besudelte Sparak auf dem Beifahrersitz Platz nimmt, widerstrebt ihm sichtlich. Er bittet ihn deswegen, hinten einzusteigen und sich neben den Toten zu setzen. Er kann nicht ahnen, dass Sparak genau darauf aus war.

Zem trieft von Regen, Haar und Gesicht kleben von Ölspuren, aber was soll’s. Das Fahrzeug gleitet durch Straßen von namenlosen Vierteln in Richtung des sechsten Distrikts, zum Leichenschauhaus Saint-Espoir, und er fühlt sich gut.

Er braucht diese Zeit ganz nah bei der Leiche, um mit dem Toten einen Pakt zu schließen. Er lässt zu, dass sein Geist sich dem Fremden öffnet. Etwas nimmt seinen Anfang. Er weiß es. Der Zufall hat ihn zum Zeugen dieses zerstörten Lebens auserwählt. Daher legt er einen geheimen Schwur ab. Er schwört, dass er den Mörder finden wird. Ihn bestrafen wird. Er schwört, dass seine Beharrlichkeit nicht nachlassen wird. Dass er die Blutspur geduldig zurückverfolgen wird, damit diese Tat nicht der Vergessenheit anheimfällt. Er wünscht sich, dass die Fahrt noch länger dauert. Die breiten Avenuen der Megacity gehen allesamt von Zone 2 aus und verenden hier langsam wie die Strahlen einer müden Sonne. Sie kurven den Boulevard of Schism entlang, die große Ringstraße, die die acht Distrikte miteinander verbindet, Richtung RedQ. Hinter diesem Viertel ist das Leichenschauhaus. Die Stadt zieht an ihm vorüber, und er kommt sich wie ihr unsichtbarer Wärter vor, der bei den Toten wacht und weiß, dass sich auf den Straßen auch noch ein Volk tummelt, das sich nicht zeigt. Dieser Mann hatte ein Leben, eine Geschichte, zwielichtige Seiten und große Sehnsüchte gehabt … und jetzt ist er nur noch ein Stück aufgeschnittenes Fleisch. Er, Sparak, wird sich mit dieser Existenz gründlich befassen, sehr gründlich, so lange, bis er sie begreift und den Schlüssel zu diesem Mordfall gefunden hat. Zu welchem Zeitpunkt seines Lebens wurde der Mann getötet? Aufgrund welcher Kontakte, welcher Demütigung? Oder aus Rache? Er wird herausbekommen müssen, wie lange der Tod schon auf ihn gelauert hat. Er wird an nichts anderes mehr denken, wird unermüdlich arbeiten. Dennoch stellt sich die Frage: Welche Bedeutung hat dieser Kerl für ihn? Wäre er ihm zu seinen Lebzeiten begegnet, hätte er ihn vielleicht für blöde oder pingelig gehalten. Eigentlich absurd, Ermittlungen aufzunehmen, denkt er. Er gelangt unweigerlich an diesen Punkt. Was ändert es, wenn er diesen Mord aufklärt? Diesen oder einen anderen. Die Leute kämpfen gegeneinander, verletzen sich und bluten, Menschen fallen über andere Menschen her, zur leichten Beute geworden, die sich aus ihrem Revier herausgewagt hat, auf Aufregung und Gefahr aus war. Die meisten Mordopfer könnten genauso gut Täter sein. Man ist sich jeden Tag begegnet, hat sich taxiert, hat rivalisiert. Was ändert das schon? Jeden Tag überlegen sie, ob sie den anderen ausrauben und umbringen sollen. So viele schmieden Pläne für ein Verbrechen. Er weiß, die Sachen, die sich auf der Straße zusammenbrauen, werden immer schneller sein als er. Trotzdem hat er geschworen. Er wird den Fall aufdecken. Nicht, weil er vorhat, die Stadt zu säubern, nicht im Namen einer vorgeblichen Moral oder der Gerechtigkeit, sondern weil der Tote diesen Schwur von ihm verlangt hat.

Zurück im siebten Distrikt, läuft er zum Square of Fire, wo ein Intranetanschluss ist. Er trifft dort Solar und Mazdo. Die einzigen beiden Polizisten, mit denen er sich gut versteht. Sie sind anders als die anderen, behandeln ihn nicht von oben herab. Manchmal geht er mit ihnen sogar Mittagessen, aber nur manchmal. Solar hat sich gerade mit dem Fall zweier Prostituierter herumgeschlagen, die sich eine Schlägerei geliefert haben. Die Polizisten begrüßen ihn mit einem breiten Lächeln.

»Na, Zem, hast du dich im Dreck gewälzt?«

Mazdo grinst und zeigt dabei seine kariösen Zähne.

»Lacht nur … lacht nur«, gibt Zem zurück und steuert auf den Anschluss zu.

»Komm, trink was mit uns«, schlägt Solar vor. »Wir gehen in die Nische.«

»Okay«, erklärt Zem. »Muss das bloß kurz erledigen, dauert zwei Minuten.« Und er beginnt, die gesammelten Informationen einzugeben: Fundzeit und -ort, Beschreibung des Zustands der Leiche. Sämtliche Einzelheiten, die die große Verbrechensdatenbank speisen, dieses Meer von Sperma, Blut und Schreckensschreien, in dem es von Toten wimmelt, eine Kartographie der Stadt wie keine andere.

Plötzlich, als er die Eingaben bestätigen will, wird das Display schwarz, ein rotes Warnsignal erscheint: »Geschützter Ordner.« Er sperrt überrascht den Mund auf und stößt einen leisen Laut aus, der wie ein unterdrücktes Wimmern klingt: »Nein …« Er drückt zwei-, dreimal nacheinander hoffnungsvoll auf die Zurück-Taste … »Oh nein …« Es funktioniert nicht. Nach einigen Augenblicken erscheint eine neue Nachricht: »Bitte kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Vorgesetzten.«

Jetzt brüllt er: »Scheiße!« Er schlägt mit der Hand auf das Display. »Das darf doch nicht wahr sein!« Aber ihm ist klar, dass das nichts nützt oder ändert. Er steht im Regen und kann sich nicht recht dazu durchringen, die Anweisungen des zentralen Programms zu befolgen. Dennoch weiß er, er wird es tun müssen, Kontakt zu einem dieser sogenannten Vorgesetzten aufnehmen, die man unter vorgehaltener Hand auch Hundetrainer nennt. Eine neue, erst vor Kurzem eingeführte Vorschrift verpflichtet die Dienste der einzelnen Zonen zur Zusammenarbeit, wenn es für die Ermittlungen erforderlich ist. Es scheint, als wollte jemand seinen Schwur mit Füßen treten, sich zwischen ihn und den Toten drängen. Wenn der Ordner blockiert ist, wird er die Sache nicht auf seine Art angehen können. Er kommt sich auf einmal verwundbar vor. Er wird den Befehlen eines aufgeblasenen Bürohengsts Folge zu leisten haben, der seine Zone bestimmt noch nie verlassen hat. Eine mächtige Maschine, die den Rhythmus seiner Stunden diktieren wird, hat sich soeben in Gang gesetzt, und er kann nichts dagegen tun, außer den Tag verfluchen, an dem er sich in die Arme dieser ungeliebten Welt geworfen hat.

3Die Transitinsel

Der Hafen von Argostoli war komplett umgestaltet worden. Die Schiffe, die in Kefalonia anlegten, setzten die Passagiere vor riesigen Verwaltungsgebäuden ab, wo die Warteschlangen einer merkwürdigen verwaltungstechnischen Kartographie folgten. Ein Großteil der Stadt diente der Zuordnung der Neuankömmlinge. Die Fähren schütteten Tag für Tag die Menschen aus, die es geschafft hatten, Athen zu verlassen. Während der gesamten Fahrt versuchten die Leute, an Informationen zu gelangen. Doch die Besatzungsmitglieder beantworteten ihre Fragen nur selten. Meist machten sie geheimnisvolle Mienen, die unmöglich erraten ließen, ob sie etwas verschwiegen oder schlicht keine Ahnung hatten. Das Anlanden ging immer langsam und ängstlich vonstatten. Die Familien standen zusammen, die Mütter hielten ihre kleinen Kinder an den Händen und baten die größeren, ein Auge auf ihre Geschwister zu haben. Im ersten Hangar wurde nach Gesundheitszustand sortiert. Es wurde Fieber gemessen. Wer erhöhte Temperatur oder eine erkennbare Infektion hatte, erhielt die Aufforderung, sich in ein anderes Gebäude zu begeben. Von dort brachte man die Personen mit dem Bus in ein Haus bei der Lagune von Koutavos, das als Krankenhaus diente. Für alle anderen begann ein langer Registrierungsprozess. In den Hangars drei und vier, den beiden größten, wurden Auswahlgespräche durchgeführt. Die Leute wussten in der Regel nicht, was sie da erwartete. Zaghaft schoben sie sich vorwärts, unsicher, welche Sprache sie sprechen, welche Papiere sie vorlegen sollten. An Schaltern hinter dicken Glasscheiben saßen die Angestellten. Mikrofone verzerrten ihre Stimmen und vermittelten das Gefühl, es mit einer kalten, entfernten Gottheit zu tun zu haben. Man hatte ständig Zweifel, ob man richtig gehört hatte. Der Gesichtsausdruck der Beschäftigten verriet nichts. Ein Auswahlgespräch dauerte nur wenige Minuten. Ziel war es, die hochqualifizierten Arbeitskräfte auszulesen. Man hielt Ingenieure, Professoren, Ärzte und Führungskräfte an, umgehend einen auf zehn Jahre befristeten Vertrag mit Option auf Verlängerung zu unterzeichnen. Ihnen wurden neue Ausweise ausgehändigt, und sie genossen den Status von Bürgern im Festangestelltenverhältnis, kurz BiFs. Sie durften mit ihren Familien zum Flughafen fahren, von wo aus sie nach Magnapolis ausgeflogen wurden. Die Maschinen pendelten Tag und Nacht hin und her. Für alle anderen begann ein langwieriger Prozess. Geringqualifizierte Arbeitskräfte mit Festanstellung in Griechenland wurden ebenfalls rekrutiert, man legte ihnen jedoch nahe, sich in Zone 3 zu begeben. Was das genau bedeutete, erklärte ihnen niemand, sie erfuhren es erst, als Flugzeuge sie in einer riesigen Vorstadtsiedlung absetzten, in der verfallene Hütten sich mit eilig hochgezogenen Neubauten mischten. Griechenland lag in weiter Ferne. Sie ahnten gleich, dass sie das tiefblaue Meer nie wiedersehen würden. Für immer vorbei. Ihnen stand ein arbeitsreiches Leben bevor.

Die dritte Kategorie war die der Unqualifizierten: Arbeitslose und Rentner ohne Anschluss an einen Erwerbstätigenhaushalt. Sie blieben an Ort und Stelle. Man bot ihnen eine Arbeit bei GoldTex in Kefalonia oder auf einer anderen Transitinsel an. Aus ihnen wurden Handlanger oder Busfahrer. Sie halfen den ankommenden Passagieren, sich korrekt in die Schlange einzureihen und die nötigen Papiere bereitzuhalten. Manche von ihnen wurden abgewiesen: Häftlinge, Straftäter, Schwächlinge. Man brachte sie unauffällig in das rund um die Uhr von Polizisten bewachte Hochsicherheitsgebäude D, D für Deported. Dort teilte man ihnen mit, dass GoldTex ihre Anträge abgelehnt habe und es auf dieser Welt keinen Ort mehr für sie gäbe. Angesichts ihrer ungläubigen Gesichter erklärte man ihnen, sie seien eingeladen, an Bord der Fähre Redemption 3 in ein Land zu reisen, das mit GoldTex Zulieferverträge abgeschlossen hatte. Hin und wieder rebellierte einer, fing an zu schreien und wollte alles kurz und klein schlagen. Darauf wurde er augenblicklich festgenommen und für eine Nacht in eine der unterirdischen Zellen gesperrt.

Ein ganzes Volk schob sich schrittweise voran, beantwortete tausendmal dieselben Fragen, wiederholte seine Aussagen geduldig, wenn der Recruiter es verlangte, wartete auf einen Stempel und hoffte, dass es der richtige sein würde, träumte von späteren Zeiten und versuchte, nicht mehr an das Land zu denken, das bereits jetzt nur noch in der Erinnerung existierte. Ein ganzes Volk zauderte unbeholfen und eingeschüchtert und sehnte sich nach einem Platz im Leben, damit es weitergehen konnte. Es nahm im Namen der Kinder, denen es eine Zukunft bieten musste, das lange Auswahlverfahren hin, auch wenn das Warten, das Gehorchen, das Beantworten der Fragen, das Lächeln, das man sich abrang, um die ausdruckslosen Mienen der Angestellten zu erweichen, demütigend war, auch wenn die Stunden, in denen der mächtige Verwaltungsapparat allen seinen langsamen, peinlich genauen Rhythmus aufzwang, qualvoll waren, auch wenn man jegliches Vergnügen hinter sich ließ und sich bemühte, sich davon zu überzeugen, dass ein freudloses Dasein eigentlich gar nicht so schlimm war, Hauptsache der Komfort stimmte. Man machte weiter so gut es ging, und schob sich brav voran, jenen fernen Orten entgegen, die nichts von dem preisgaben, was einen dort erwartete.

4Braver Hund

Salia Malberg trägt einen grauen Regenmantel mit enger Taille. Der Sarg ruht auf zwei dreibeinigen Gestellen in der Mitte der kleinen Wiesenbestattungsanlage. Es sind nicht allzu viele Gäste da. Reglos steht sie in der rund zwanzigköpfigen Gruppe von Personen, die sich im Halbkreisbogen um die sterblichen Überreste versammelt hat. Sie würde gern trauriger wirken, als sie ist. Deshalb hält sie das Haupt gesenkt. Sie hat das Gefühl, dass das die richtige Körperhaltung ist. Außerdem kennt sie niemanden und will sich auf kein Gespräch einlassen. Sie wartet noch die Rede des Zeremonienmeisters ab, danach verschwindet sie.