Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Milena Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

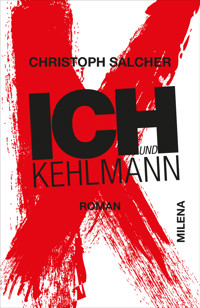

Was ist Wahrheit? Was ist Wirklichkeit? Wem können wir noch trauen? Mit seinem letzten Geld reist Kevin Fellner aus der österreichischen Provinz nach Frankfurt am Main zur Buchmesse an. Im Gepäck hat er das Manuskript seines neuen Romans, der sicher ein Sensationserfolg wird, Fellner freut sich auf seinen Termin mit der Dame von Rowohlt. Endlich wird er so berühmt sein wie Daniel Kehlmann, wahrscheinlich aber noch berühmter. Voller Tatendrang und Selbstbewusstsein erreicht Kevin Fellner sein Hotel in Frankfurt. Der hochtalentierte Autor und Kehlmann-Experte wird endlich den Vertrag für seinen Roman "Ich und Kehlmann" unterschreiben. Kehlmann hatte seine Zeit, jetzt aber kommt die Zeit von Kevin Fellner. Der Vorfreude nicht genug, wohnt Kehlmann zufällig auch im selben Hotel, wenn das kein magisches Vorzeichen ist, ihm in seinem Zimmer einen Besuch abzustatten? Der Titel des Romans "Ich und Kehlmann" spielt auf Daniel Kehlmanns Satire "Ich und Kaminski" an. Ein eitler, sich selbst maßlos überschätzender Ich-Erzähler versucht sein beinahe fertiges Manuskript bei einem renommierten Verlag unterzubringen. Auf der Buchmesse will er endlich sein Idol und Vorbild persönlich kennenlernen, das verspricht eine tolle und beiderseits inspirierende Freundschaft zu werden. Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung treiben hier erneut ihr heimtückisches Spiel. Wird Fellner die Buchbranche überzeugen können? In Christoph Salchers humorvollem und gesellschaftskritischem Roman entsteht zunehmend eine Diskrepanz zwischen Fellners Wahrnehmung, seiner maßlosen Selbstüberschätzung und der Realität. In diesem Spannungsverhältnis besteht die Komik des Romans, der als eine satirische Darstellung über die Sehnsucht nach Erfolg, nach Anerkennung, nach Heimat und Zugehörigkeit gelesen werden kann.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 341

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

FÜR NINA

»Wichtigkeit ist nicht wichtig«, sagte Kaminski.

»Malen ist wichtig.«

Daniel Kehlmann

»Nicht hinter alle Geheimnisse kann der Mensch kommen.

In unserem Dasein bleibt zum Glück so manches fremd.«

Kevin Fellner

Inhalt

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III

Kapitel IV

Kapitel V

Kapitel VI

Kapitel VII

Kapitel VIII

Kapitel IX

Kapitel X

Kapitel XI

I

Ich erwachte weit von mir selbst entfernt, so weit von mir selbst entfernt, dass ich mich nicht erinnern konnte, wer ich war. Wo bin ich?, fragte ich mich in einem Zustand äußerster Erregung.

Landschaft zog vorüber vor meinem italienischen Brillengestell, Berge und Almwiesen – vermutlich waren es noch etwas mehr als zwanzig Minuten bis Salzburg. Ich putzte mit einem Taschentuch meine Brillengläser und schaute mit zusammengekniffenen Augen aus dem Fenster: Am Horizont huldigten die ersten Sonnenstrahlen dem anbrechenden Tag. Das hübsche Mädchen an der Tür, ein dünnes, unscheinbares Büchlein in der Hand, blätterte gerade um, als der Schaffner die Abteiltür öffnete. In wenigen Augenblicken, sagte er, seien wir in Salzburg. Die junge Frau legte ihre Lektüre zur Seite, fischte wie verlangt ihr Ticket aus ihrer Westentasche und streckte es dem Schaffner entgegen. Mir entging nicht, in welchem Buch sie las. Der fernste Ort von Daniel Kehlmann. Da musste ich schmunzeln … als verfolgte mich dieser Mensch.

Die Glühbirne in der Zugtoilette war defekt, sie flackerte. Ich hielt ein paar Sekunden lang inne, betrachtete das Gesicht im Spiegel. Das bin ich also, dachte ich. Das rhythmische Rattern, der unsichere Boden, das irritierende Licht, die Stimmen auf dem Gang. Für einen Moment erkannte ich mich selbst nicht wieder. Nicht wegen irgendeiner äußeren Veränderung, sondern weil ich mich fühlte wie in einem Traum. Mir war, als sei alles Unwirkliche hier in diesem einen Raum.

Erneut nahm ich die Brille ab, um die Gläser zu putzen. Eine Ansage des Zugführers erklang, doch bei mir kam nichts als Rauschen an. Ich dachte an mein Manuskript, an die schöpferische Leistung, an Literatur im Allgemeinen und dann an die Weltliteratur im Besonderen. Das beruhigte mich; reflexartig klemmte ich die schwarze Aktentasche zwischen den Beinen noch fester ein. Mit der Zunge fuhr ich mir behutsam über die Oberlippe. Im Spiegel blitzten mir scharf meine Augen entgegen, wie Glaskugeln, als wären sie von jemand anderem. Schließlich war Eile geboten. Daniel Kehlmanns Durchbruch lag mehr als zwei Jahrzehnte zurück. Seine Koexistenz, seine Unantastbarkeit, sein epochaler Weltruhm: All das war seit geraumer Zeit im Begriff, sich aufzulösen wie Schäfchenwolken am Himmel. Manche Experten sprachen bereits öffentlich von einer Krise in seinem Schaffen, vom Absturz, vom baldigen, endgültigen Niedergang.

Die Gegenwartsliteratur war gewaltig ins Wanken geraten. Das spürten alle. Die Welt war unruhig. Und diese Erschütterung musste ausgenutzt werden. Man lechzte förmlich nach Veränderung. Es brauchte einen Neubeginn. Ich dachte an F und es packte mich Schüttelfrost. Mir blieb nicht mehr viel Spielraum, meine Zeit war gekommen. Die Zeiger sämtlicher Uhren waren auf Anfang gestellt.

Jetzt, dachte ich, jetzt oder nie.

Wie ein aufgeregter Held in einer wichtigen Geschichte fühlte ich mich, als umstülpte mich liebevoll das Epische. Dieser Gedanke trieb mir vor Rührung ein paar Tränen in die Augen. »Du hättest gehen sollen.« Diese Erzählung war, von ein paar Verrissen im Feuilleton abgesehen, medial kaum noch wahrgenommen worden. Mein Buch durfte keinesfalls erst nach seinem endgültigen Dahinscheiden erscheinen und freilich nicht zu weit davor. Für eine kurze Zeit würden wir beide im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses stehen. Und dann nur noch ich.

Ich würde dann ein anderer sein.

Aus den Lautsprechern: Rauschen. Im Spiegel: ein Gesicht, glatt und kalt – als wäre ich bereits dabei, mich zu verwandeln. Es kam mir unwirklich vor, alles, die gesamten letzten Stunden. Als gehörte ich schon nicht mehr ganz dazu. Für einige widerspenstige Augenblicke wusste ich nicht, wo ich mich befand, als flöge mein Geist körperlos durch Raum und Zeit. Noch im Finsteren war ich von zu Hause aufgebrochen, mit dem Gefühl, dass die Anreise beendet war. Dann fiel es mir wieder ein und ich fühlte mich auf einmal frei. Das also, dachte ich, das also muss die Freiheit sein, und ich war ganz von dem Gedanken eingenommen, gerade etwas Entscheidendes begriffen zu haben. »Das also«, murmelte ich vieldeutig, als wäre ich hinter ein großes Geheimnis gekommen. Kurz glaubte ich, tatsächlich fliegen zu können. Ich bin eben, dachte ich ernst, aus einem völlig anderen Holz geschnitzt.

Als ich mir die frisch geputzte Brille wieder aufsetzen wollte, bremste der in die Jahre gekommene Regionalzug der Österreichischen Bundesbahn ruckartig und mit lautem Quietschen. Im Gang fielen mehrere Koffer um, eine ältere Dame schrie vor Schreck schrill auf. Ein schwerer Körper klatschte von draußen gegen die Toilettentür. Und mir fiel die Brille aus der Hand.

»Hilfe, meine Augen!«

In einer panischen, überaus ungeschickten Drehbewegung, in der oben und unten nicht auszumachen waren, trat ich auf mein Brillengestell. Durch die Schuhsohlen deutlich zu spüren: das Zerbrechen von Glas.

»Hilfe!«

Mit einem letzten Ruck kam der Zug zum Stehen. Hektisches Stimmengewirr vor meiner Toilettentür. Das Licht flackerte. Ich blinzelte. Menschen verließen übereilt, lärmend den Waggon. Andere quetschten sich von draußen hinein. Ich ertastete derweil am Boden unterhalb des Waschbeckens meine italienischen Augen und setzte sie wieder auf. Das linke Glas war zerbrochen und vollständig aus der Fassung gesprungen. Diese war zu allem Überfluss auch noch verbogen. Mit dem rechten Auge sah ich einwandfrei.

Ich atmete auf, aber vorsichtig, als sei noch nicht sicher, ob ich mir diesen Atemzug erlauben durfte.

Dann griff ich nach meiner schwarzen Aktentasche und entsperrte die Toilettentür. Ein kleiner Junge mit einem Gesicht voller Sommersprossen warf mir einen entgeisterten Blick zu und deutete auf mich, ehe er von seiner überforderten Mutter energisch nach draußen gezogen wurde. Ich stolperte über etwas und stieg aus.

In der Bahnhofshalle wuselten die Reisenden wie Verirrte herum. Alle waren auf der Suche nach etwas oder jemandem und dabei offensichtlich zu spät dran. Idioten, dachte ich und suchte auf der Anzeigetafel nach meinem Anschlusszug. Mit der freien Hand hielt ich mir geschickt das linke Auge zu: Railjet RJ 260, Gleis 2 A–C. Abfahrt um 08:56 Uhr. Mir blieben also noch genau zwei Minuten.

Unverzüglich eilte ich zu meinem Gleis, die Koordination der Füße war mit einem Auge echte Arbeit. Bei jedem Schritt schlug mir die Kante meiner Aktentasche gegen das Schienbein. Aus allen Richtungen irrten die unmöglichsten Menschen, allesamt nutzlose Hindernisse. »Schon bald werde ich nicht mehr derselbe sein«, sagte ich, um mir neuen Mut zu machen. »Vergangenheit. Gegenwart. Zukunft«, murmelte ich gedankenvoll. Eine Frau rempelte mich von der Seite an, aber ich verlor bei diesem Zusammenstoß meine Aktentasche nicht. Schnell mühte ich mich weiter. Ich hatte keine Zeit für sinnloses Geplänkel.

Nach mir stieg niemand mehr in den Zug. Schon wenige Sekunden später fuhren wir mit einem kräftigen Ruck los. Erneut zog die Landschaft an mir vorüber, braches Ackerland und trübe Seen; ich schob mich entgegen der Fahrtrichtung den überfüllten Gang entlang, vorbei an vollgestopften Koffern, Taschen – und Passagieren. Ob ich keine Augen im Kopf hätte! Ob ich wahnsinnig sei! Ob ich nicht aufpassen könne! Jemandem musste ich auf die Zehen getreten sein.

In einem Abteil ließ sich schließlich doch noch ein freier Platz finden – und ich mich fallen. Schweißperlen glänzten auf meiner Stirn. Um mich herum saßen die eigenartigsten Geschöpfe: ein älterer Herr mit Anzug und Krawatte, Glatze, ausgestreckter Zunge, wichtigtuerisch, geradezu geheimnisvoll an seinem Smartphone hantierend. Eine elegant gekleidete Dame mittleren Alters mit türkisfarbenem Lippenstift, mehr als nur vertieft ins Feuilleton der FAZ. Eine sehr dürre Gestalt mit hohlen Wangen und spitzem Kinn, fast wie erfunden – eine fragwürdige Erscheinung, als stammten ihre feinen Lederschuhe, ihr geschecktes Wams und ihre Pluderhosen aus einer längst vergessenen Zeit –, blickte mit funkelnden Augen, die durch das Fensterglas überlegen hinausblitzten, in die Ferne, geradewegs hinein in eine ganz andere Welt. Ein offensichtlich sehr betrunkener Fahrgast mit einem Dosenbier in der Hand, ein trüber und trauriger, leerer, sinnleerer Blick. Niemand sprach. Alle spielten, jeder für sich und verbissen, mit ihrem Telefon. Durch den Raum trällerten die unsinnigsten Melodien, aus denen schnell die hartnäckigsten Ohrwürmer wurden.

Ich wühlte in meiner Aktentasche herum, in der sich neben den Büchern von Daniel Kehlmann ein zweites Hemd (weiß), ein Paar Socken (schwarz), eine frische Unterhose (beige) und selbstverständlich ausreichend Toilettenartikel befanden. Ich rechnete mit einer Übernachtung – auf der Suche nach einem Ende für mein Manuskript – und stellte mir sein Gesicht beim Lesen meines Romans vor. Bei dieser Vorstellung breitete sich schlagartig eine wohltuende Wärme in meinem Körper aus. Das habe ich mir verdient, dachte ich, und ließ mich völlig ein auf dieses behagliche Gefühl. Daniel Kehlmann würde meinen Roman lesen. Ich war zufrieden, ich war mit mir selbst zufrieden.

Eine Erinnerung durchtrieb meine Gedanken: Eile war geboten! Die Tage seiner Unantastbarkeit im Elfenbeinturm waren gezählt, das war ein unbestreitbares Faktum. Er war angreifbar geworden. »Die Zeiger umstellen«, sagte ich mir, »die Uhren auf Anfang stellen.« Er war nicht mehr der, der er einmal gewesen war. Die Dame mit dem türkisfarbenen Lippenstift, das Gesicht gänzlich versteckt in der FAZ, kicherte indes vor sich hin.

Ich versuchte in aufrechter Position wie Kehlmann zu sitzen, zu atmen, zu denken, mich für einen Augenblick wie Kehlmann zu fühlen, Kehlmann zu sein. Tief atmete ich zugleich durch Mund und Nase ein und spürte seine elementare Aura. Ich würde ins landesweite Fernsehen kommen, man würde mich in quotenstarke TV-Shows einladen – zuerst in deutsche, danach in österreichische. Das schweizerische Fernsehen würde sich am längsten zieren, mich erst nach monatelangem Tauziehen auf Kosten des Senders nach Zürich bestellen. Ich würde in Willkommen Österreich bei Stermann und Grissemann sitzen: Man würde mir miserablen Weißwein anbieten, den ich dankend ablehnen würde, ich müsste inhaltslose Fragen beantworten zu meinem grenzenlosen Ideenreichtum, zu meiner spektakulären Biografie und zu dem plötzlichen Ruhm. Ich würde am Bildschirm eine gute Figur abgeben, vor allem wegen meiner Ausstrahlung. Ich würde mit meiner italienischen Brille intellektuell aussehen, man würde mich beneiden. Man würde mir gratulieren. Man würde mich und mein Buch fotografieren. Man würde mich nur noch mit Kehlmann assoziieren, später dann ihn nur noch mit mir. Ich würde nicken und mit den Schultern zucken. Man würde meinen Roman Ich und Kehlmann in die Kamera halten, das würde meine Position in der Weltliteratur festigen, als gäbe es keinen anderen Platz für mich auf der Welt.

Wie ein Auserwählter war ich in einer Gesellschaft, die längst zu einem reinen Transparenz-Dasein verkommen war. Ich war derjenige, auf den man so lange gewartet hatte. Zugleich würde man sich mancherorts, auch das war mir bewusst, auf den Schlips getreten fühlen. Mein Auftreten würde für manchen eine harte Nuss darstellen, die es erst einmal zu knacken gälte, die sich so einfach aber nicht knacken ließe. »Unerhört!«, würde es da und dort heißen. »Das darf doch nicht wahr sein!« Aber niemand würde sich angesprochen fühlen, wie so oft im Leben würde man einfach mit dem Finger auf andere zeigen. Man würde so tun, als wäre alles normal. Ich würde im literarischen Geschehen der Gegenwart ein Zeichen setzen; der Welt, dieser schrecklichen Welt den Spiegel vorhalten.

Noch war es mir möglich, unerkannt im Zug zu reisen. Noch war ich nicht der, der ich schon bald sein würde. Das musste ich mir immer wieder sagen. Ich bin noch nicht der, sagte ich, der ich dann sein werde. Ich befinde mich augenblicklich in einem Stadium der Veränderung, sagte ich, in einer Metamorphose. Ich bin das eine nicht mehr und das andere noch nicht.

Ob ich etwas konsumieren wolle. Das fragte mich von der Seite her plötzlich der Zugbegleiter hinter dem Getränkewagen. Er schaute mich besorgt an. Ich hatte sein Kommen gar nicht bemerkt und ließ das Manuskript wieder in die Aktentasche gleiten. Das Ende meines Romans war noch immer nicht geschrieben. Der krönende Schlusspunkt meines Werks, der Abschluss, die Katharsis war noch nicht vollbracht. Noch immer nicht. Was würde mein letzter, dachte ich, mein allerletzter und damit alles entscheidender Satz wohl sein? Mein letzter Gedanke?

Dann bestellte ich eine Dose Heineken.

Entspannt lehnte ich mich zurück, stellte die Nackenstütze ein und nahm einen großen Schluck. Mein Ende, dachte ich, würde die Wirklichkeit schreiben. Es würde sich alles fügen. Mit etwas Glück würde ich gleich am Bahnhof in München einen Optiker finden.

Die Dame mit dem türkisfarbenen Lippenstift erklärte dem Bahnbediensteten, man möge ihr bitte ein Glas hochwertigen Schampus bringen. Es gebe etwas zu feiern. Dabei hielt sie den Kulturteil der FAZ fest an sich gedrückt. Sie grinste wie jemand, der im Casino gerade seinen gesamten Einsatz verdoppelt hat. Etwas zu feiern gebe es nämlich, wiederholte sie. Der Lippenstift der Dame war ungenießbar. Was es denn zu feiern gab, verriet sie allerdings nicht.

Der andere Fahrgast mit dem Bier bestand wortkarg auf einem weiteren, auf einem großen diesmal. Der Herr in Anzug und Krawatte bestellte nichts, er schien selbst zum Aufschauen keine Zeit zu haben. Der Dürre mit den hohlen Wangen und dem spitzen Kinn war verschwunden; er musste vorhin unbemerkt aufgestanden und auf die Toilette oder sonst wohin gegangen sein.

Ich nahm einen weiteren Schluck und schloss die Augen, um mich ganz meinen Gedanken zu überlassen. Es würde sich schon alles fügen. Ich dachte an Kehlmanns David Mahler und das Geheimnis der Zeit. Mahlers Zeit war ein typisches Frühwerk, voll von Fehlern. Wann war es gleich noch einmal veröffentlicht worden? Für das morgige Gespräch mit Kehlmann musste ich mich besser vorbereiten. Wer weiß, dachte ich, vielleicht würden sich diese Informationen noch als nützlich erweisen. Während ich im Zug saß und mein Heineken trank, dachte ich, würde Daniel Kehlmann gerade ebenfalls auf dem Weg nach Frankfurt sein. Zeitgleich. Mit mir, wie ich, jetzt. Womöglich trank er gerade jetzt ebenfalls eine Dose Heineken.

Ich nahm noch einen weiteren Schluck und steigerte mich zusehends in diesen faszinierenden Zeitgedanken, in diese allumfassende Zeitgleichheit hinein. Zwar sehr unwahrscheinlich, dachte ich, doch nicht gänzlich ausgeschlossen: Vielleicht saß Daniel Kehlmann gerade jetzt in demselben Zug, nur einen Waggon weiter, von Salzburg nach München. Ich bin Daniel Kehlmann, dachte ich erregt, ich bin es, ich bin Daniel Kehlmann, ich bin es wirklich. Bloß wusste er gegenwärtig noch nichts von meiner aufsteigenden Gegenwart. Oder spürte auch er meine vibrierende Aura, unsichtbar, geisterhaft? Kaum zu fassen, trotzdem nicht zu leugnen? Fühlte er mein Kommen, meinen Aufstieg? Fühlte er mich? Daniel, dachte ich intensiv, fühlst du mich?

Und spürte er seinen Fall? Sein Verschwinden, seine Auslöschung, verursacht durch mein Erscheinen? Das alles fragte ich mich und für einen Augenblick beschlich mich der Verdacht, Daniel Kehlmann hätte sich in jeden meiner Gedanken eingenistet, um gleich darauf zu denken, ich hätte mich in jeden seiner Gedanken eingenistet. Dann dachte ich an weitere Zeitgleiche, an Barack Obama, an Mick Jagger, an Boris Becker, an Michel Houellebecq, an Arnold Schwarzenegger, an Terminator, an Johnny Depp. Wir alle leben zeitgleich, dachte ich, gerade jetzt. Das war das Wesen der Zeit. Jetzt. Putin, Pamuk, Merkel. Alles war jetzt. Sokrates, Platon, Aristoteles. Alle Zeiger waren auf Anfang gestellt. Nietzsche, Schopenhauer, Wagner. Jetzt ist jetzt, dachte ich. Dasein hieß nichts anderes als Vergehen, als Vergänglichkeit; als das einmal Dagewesene. Wie der 14. Dalai Lama, dachte ich, Kundün, Seine Heiligkeit. Und Lionel Messi, der Fußballspieler. Und Charles III., der König. Und Kevin Fellner, der Schriftsteller. John Lennon war leider niemals ein Zeitgleicher von mir gewesen, von meinem Vater schon, Patrick Swayze dagegen sehr wohl.

»Entschuldigung, wissen Sie, wie spät es ist?«

»Alles ist jetzt«, murmelte ich, kaum hörbar.

»Entschuldigung?«

»Alle Zeiger sind auf Anfang gestellt.«

»Was?«

Der betrunkene Fahrgast, der mit dem Bier, schaute mich mit vorgebeugtem Oberkörper und glasigen, geröteten Augen von hinten an: fragend, irgendwie benommen, als schaute er geradewegs durch mich hindurch. Das war der traurigste Blick der Welt.

Mir fiel es schwer, die Situation adäquat zu deuten. Mir war, als befände ich mich irgendwo dazwischen in einem konturlosen Raum, luftleer und schwerelos, irgendwo zwischen Vergangenheit und Gegenwart fühlte ich mich auf einmal wie stecken geblieben, eingesperrt.

Ich fühlte mich auf unheimliche Weise in Kehlmanns Geschichten verstrickt, die allesamt nichts anderes als Plagiate waren.

»Wissen Sie, wie spät es ist?«

Man sollte sich vor Zufällen hüten, dachte ich.

»Die Uhrzeit. Wissen Sie die Uhrzeit?«

In der Zukunft würde ich nicht mehr derselbe sein.

»Hallo?«

»Ich werde dann ein anderer sein«, sagte ich und tat so, als müsse ich dringend einen wichtigen Schluck nehmen. »Zeit. Die Zeit, die alles verschlingt und niederringt. Diese Verzehrerin und Benagerin aller Dinge.« Und dann nahm ich wirklich einen Schluck und rückte die verbogene Brille auf meiner Nase zurecht. »Niemand kennt die Zeit«, sagte ich und starrte aus dem Fenster.

Ich dachte an David Hasselhoff und dann an Hansi Hinterseer und in der gespiegelten Scheibe erkannte ich mich wieder und ärgerte mich darüber, in meinen Gedanken gestört worden zu sein. Schief, schräg, verzogen und verzerrt, verlogen stand das falsche Lächeln in meinem Gesicht. Wieder einmal war ich gestört worden, wieder einmal, und ich dachte: gerade im entscheidenden Moment.

»Sie haben doch eine Armbanduhr!«

Ich schaute auf meine Armbanduhr.

»Könnten Sie mir«, sprach er übertrieben langsam, als spräche er mit einem Kind, »bitte sagen, wie spät es ist?«

Ich hatte weder Zeit noch Lust für eine derart banale Unterhaltung. Ich hasste es, in meinen komplexen Gedankengängen gestört zu werden. Schon bald würde man mich nicht mehr so einfach in aller Öffentlichkeit ansprechen. Schon bald würde man sich vorher sehr gut überlegen, ob und wie man zu mir spräche. Mein nicht uninteressanter Einfall von vorhin, der ohne jeden Zweifel einer Erkenntnis gleich war, war jedenfalls verloren; es half nichts, ich fand den Gedanken nicht wieder. Meistens waren es diese stumpfsinnigen Alltagsaffen, die einen am Denken und Schlussfolgern hinderten.

»Könnten Sie mir«, wiederholte er, »bitte sagen, wie spät es ist?«

Alle Zeiger sind auf Anfang gestellt, hätte ich jetzt fast laut gesagt. »Kurz vor halb elf«, entgegnete ich so knapp und barsch wie möglich.

Der Betrunkene bedankte sich, indem er mit dem Daumen nach oben zeigte. Dann lehnte er sich wieder zurück. Er sah aus dem Fenster. Ich observierte ihn dabei genau. Es war mir mit meiner abwehrenden Haltung wieder einmal gelungen, ein längeres unnötiges Gespräch gar nicht erst aufkommen zu lassen. Das war eine meiner Stärken. Also nickte ich anerkennend und zwinkerte mir im Spiegel der Scheibe zu; spiegelverkehrt zwinkerte mir das Gesicht aus dem Fenster freundlich zurück, offenkundig jemand, der wusste, wie der Hase lief.

Mit dem nächsten großen Schluck trank ich die Dose leer. Dabei verschluckte ich mich, hustete. Dann wollte ich die Augen für ein kurzes Nickerchen schließen. Ich war ausgelaugt bis in die Knochen; fast zu müde, um Erleichterung zu spüren. Die Erschöpfung war überwältigend, wie eine Klarsichtfolie, die alles überzog. Immerhin stünden mir noch anstrengende Stunden bevor, die meine volle Geistesstärke verlangten; etwas Ruhe schadete mir sicherlich nicht. Da stellte ich überrascht fest, dass der Zug in den Münchener Hauptbahnhof einfuhr.

Ich stieg aus und suchte schnellen Schrittes die Bahnhofshalle nach einem Optiker ab, konnte allerdings bei dem Trubel keinen finden. Bis zu meinem Anschlusszug blieben mir sechsundzwanzig Minuten.

In der weiten, hohen Halle war es um diese Zeit noch unangenehm frisch, auch wenn der schier wolkenlose Himmel einen schönen Tag versprach. An einem Stehcafé orderte ich einen Becher Kaffee und ein Croissant. Gierig biss ich hinein, spätestens in Frankfurt würde sich bestimmt ein Brillenfachgeschäft finden lassen. Es würde sich schon alles fügen. Ich hielt mir das linke Auge zu und beobachtete entspannt das Getümmel der Masse, das Gewimmel, das Geschwafel, die Geschäftigkeit – was für eine pulsierende Metropole!

Ich liebte den bayerischen Dialekt, diese ursprüngliche Lebensart, diesen einfachen Humor. Und obwohl der Kaffee recht wässrig schmeckte und das Croissant alles war, bloß nicht frisch, fühlte ich mich sogleich bestärkt und zuversichtlich, was das mir bevorstehende Wochenende betraf. Fest umklammerte ich mit den Beinen die Aktentasche und verschlang den Plunderteig mit einem letzten großen Bissen. Ob ich wahnsinnig sei, hatte mich der Passagier im Zug gefragt. Jetzt schnalzte ich mit der Zunge und lachte laut.

Auf dem Weg zu meinem Gleis blieb ich vor der Auslage einer kleinen Buchhandlung stehen. Eine Reihe mit Taschenbüchern stach mir bereits aus der Ferne ins Auge: Kehlmanns Unter der Sonne, Kehlmanns Lob und, natürlich, sein Ruhm. Ich habe den Roman so oft gelesen wie nichts anderes Gedrucktes in meinem Leben. Schier unermüdlich studierte ich all seine Texte, sein Gesamtwerk, über Wochen und Monate sog ich seine Sprache in mich auf, seine bescheidenen Beschreibungen und Bilder, die allesamt Trugbilder waren; auswendig lernte ich Zeile für Zeile, bevor es mir mental überhaupt erst möglich gewesen war, mich ans Schreiben meines eigenen, meines für mich und die Weltliteratur, für die Menschheit als Ganzes so wichtigen, so bedeutungsvollen Romans zu machen.

Direkt neben Kehlmanns Requiem für einen Hund sah ich im Regal mein Ich und Kehlmann ausgestellt, und es fiel mir ausgesprochen schwer, dem Drang, danach zu greifen, zu widerstehen.

Eine Formulierung, auch nur eine einzige Formulierung im Kehlmann’schen Schreib- und Denk-, also Schaffensprozess, die ich nicht kannte, gab es nicht. Aber es hatte sich ausgezahlt. Ohne mein Buch, sagte ich mir, wäre ich nichts; dann wäre ich wie tot, wie niemals geboren. Die Arbeit hatte sich gelohnt.

»Ich bin der Autor von Ich und Kehlmann.« Das sagte ich, vor der Vitrine des kleinen Buchladens stehend, mehrmals und laut.

Ich sagte, ich sei es. Ich, sagte ich. Ich sei es wirklich.

Ein Geniestreich, ein Kunstwerk, das förmlich brannte für die Welt. Und mein Buch war nun überreif. Ich und Kehlmann. »Ich bin überreif!«, schrie ich wie von Sinnen, »ich bin ein Bestseller!«, und dachte zugleich: Alles, was ich denke, entstammt meiner Fantasie. Er denkt wie ich, dachte ich. Kehlmanns Gedanken sind meine Gedanken, sagte ich. Wo ist Carlos Montúfar? kaufte ich – aus einer diffusen Erregung heraus.

Der ICE war hoffnungslos überfüllt. Es gelang mir nicht, einen freien Sitzplatz zu ergattern. Über drei Stunden Stehen also. Alle auf dem Weg zur Buchmesse, dachte ich. Bei diesem Gedanken durchströmte ein fiebriges Zucken meinen Körper und umfasste für einen Augenblick mein gesamtes Dasein. Mir schien, als segelte ich schwerelos über weite Täler, über dichte Wälder und tiefe Seen. Zum ersten Mal reiste ich nicht als Besucher an. Diese Zeiten waren endgültig vorbei. Ich griff nach meiner schwarzen Aktentasche, umklammerte sie mit beiden Händen und stellte mir vor, in einem von der Masse abgetrennten Separee bei einem Glas Rotwein und sanfter Musik im Hintergrund mit Peter Handke über das Finanzchaos in Kärnten zu philosophieren. Ich sah mich in einer versteckten Nische mit Richard David Precht zukünftige Abstandsregeln aushandeln. Flüsse und Felder zogen unterdessen vor dem Fenster vorüber und ich erkannte mich wie elektrisiert mit Konrad Paul Liessmann in einen heftigen Diskurs verwickelt, debattierend nicht nur über die zukünftige Asyl- und Verteidigungspolitik Deutschlands, Frankreichs und Europas. Ob nationale Zäune aus rostigem Stacheldraht oder mit Starkstrom wohl die politische Antwort, patrouillierende Drohnen die geostrategische Gesamtlösung waren?

Ein asiatischer Passagier, der ebenfalls keinen freien Sitzplatz gefunden hatte, etwa anderthalb Meter entfernt, sah mich von schräg unten übertrieben lange an. Ich tat so, als störte es mich nicht. Er schaute mit seinen Schlitzaugen an mir vorbei, mich wieder an, wieder an mir vorbei. Ich kratzte mich an meiner Wange; obwohl sie nicht juckte, kratzte ich mich an der immer gleichen Stelle, sodann runzelte ich die Stirn zu dicken Falten und täuschte vor, nachdenklich aus dem Fenster zu blicken. Er schaute mich weiterhin an. Ich kniff die Augen fest zusammen, als suchte ich angestrengt etwas in der Landschaft dort draußen. Er schaute mich immer noch an.

Am anderen Ende des Waggons tauchte ein übergewichtiger, auf der Brust und unter den Achseln völlig durchgeschwitzter Schaffner auf. Mühsam kämpfte er sich durch den Gang. Die Herbstsonne stand jetzt im Zenit, sodass ich aufgrund der stechenden Reflexionen im Glas geblendet wurde und für mehrere Sekunden beim Hinausschauen überhaupt nichts sah. Dann kramte ich mein Ticket hervor.

Selbst im Bordbistro waren alle Sitzplätze belegt. Ich ärgerte mich, bestellte ein Glas Veltliner (9,50 Euro, Kreditkarte) und blieb an der Bar. Der Ansturm auf die Buchmesse, sagte die Dame am Ausschank, sei in diesem Jahr enorm. Ihren ostdeutschen Dialekt fand ich furchtbar und unverständlich. Wohin ich denn wolle? Frankfurt, sagte ich. Die Stadt, in der sich meine Verwandlung vollziehen und ich zu meinem Ende gelangen würde. Ich sei auch auf dem Weg zur Messe, aber nicht als Besucher.

Ich spürte den Alkohol beim Sprechen. Ich musste mich nach diesem Glas etwas zurücknehmen.

Was für ein schöner Herbst das doch sei, sagte sie, dieses Licht, mein Gott, diese Farben, was für ein unfassbarer, unvorstellbarer Trubel. Sie kenne sich aus, man könne ihr nichts mehr vormachen, ich würde schon sehen. Das dürfe man nämlich nicht unterschätzen: Überall Menschen bedeute überall Warteschlangen. Und überall Warteschlangen bedeute überall Hektik und Wirbel und Frust. Und überall Hektik und Wirbel und Frust bedeute überall … »Nicht als Besucher!«, fiel ich ihr ins Wort. »Als ein Mann vom Fach.«

Ob ich bei einem Verlag arbeite, wollte sie wissen. Sie lächelte ein kleines bitteres Lächeln. Ich sagte, ich arbeite für einen Verlag. Wir schauten uns an. Meine Augen wurden leidenschaftlich. »Für einen Verlag arbeite ich«, wiederholte ich.

Ich fragte mich, wieso sie mir nicht ansah, ein Schriftsteller zu sein. Ein bedeutender noch dazu. Ein bedeutender Schriftsteller! Das musste man mir doch sofort ansehen! An meiner Kleidung, an meiner Gestalt, an meiner ganzen Erscheinung. Man musste doch sehen, dachte ich, dass ich in meiner schwarzen Aktentasche etwas Bedeutungsvolles transportierte.

Ob ich Kritiker sei?

Ob ich Rezensionen schriebe?

Ob ich Interviews führte?

Ob ich …

Ich rückte mir vielsagend die verbogene Brille auf der Nase zurecht, räusperte mich gehaltvoll und schüttelte vehement den Kopf.

»Nichts von alledem.«

Theatralisch nahm ich einen Schluck. »Ich bin die Weltliteratur«, sagte ich nicht. Dann sah ich ihr direkt in die Augen, die blutrot unterlaufen waren. Sie erwiderte etwas, das ich nicht verstand. Ich antwortete, jetzt verstand sie mich nicht. Sie schüttelte den Kopf, sie kenne sich nun wirklich nicht mehr aus. Ich wiederholte meine Antwort, die sie wieder nicht verstand. Sie schüttelte erneut den Kopf. Dann sagte sie wieder etwas, das ich nicht verstand. Ob ich in Frankfurt Verwandte hätte? Ich nickte, verneinend. Ob ich auf der Durchreise sei? Ich schüttelte den Kopf, bejahend.

Etwas stimmt nicht, dachte ich, immerzu muss ich umständlich erklären, was ich eigentlich sagen will. Ich mit meiner lyrischen, onomatopoetischen Sprache! Ich denke in Metaphern, dachte ich, ich spreche in Ellipsen, ich drücke mich in Bildern aus, die erst aus einem gewissen Abstand betrachtet einen Sinn ergeben. »Ich werde«, klärte ich schließlich ganz ungezwungen alles auf, »mich mit Daniel Kehlmann treffen. Ein Kollege«, sagte ich streng. »Ein Freund.«

Sie schaute mich lange an, während ich das Glas in einem Zug leerte. Das hat gesessen, dachte ich. Vermutlich war sie von mir, von meinem ganzen Auftreten schwer beeindruckt. Dass Kehlmann ein Kollege von mir war, ein Freund, damit hatte sie nicht gerechnet. Es war mir spontan eingefallen, ich war von meinem Einfallsreichtum begeistert.

Die Kohlensäure stieß mir auf einmal unangenehm durch die Nase auf, meine Augen tränten unverzüglich. Einen Rülpser konnte ich gerade noch unterdrücken, den darauffolgenden Hustenanfall nicht. Die Dame vom Ausschank klopfte mir mit der flachen Hand so lange auf den Rücken, bis der Anfall überstanden war. Ich schaute auf, wischte mir mit dem Hemdsärmel die Tränen aus dem Gesicht und hustete noch ein letztes Mal.

14:04 Uhr, Ankunft in Frankfurt am Main, Hauptbahnhof. An einer etwas ruhigeren Ecke stellte ich meine Aktentasche für einen Moment ab, ließ die Massen vorbeiziehen und atmete durch. Ich hatte es geschafft. Ich fühlte mich schwer und gewichtig, wie ein olympischer Sieger. Das Schwierigste war gemeistert. Jetzt konnte mir nicht mehr viel passieren. Wenn es nach mir ging, durfte es losgehen.

14:09 Uhr. Vollends im Hier und Jetzt fühlte ich mich, als sei die Gegenwart einzig und allein für mich gemacht. Mir war, als könnte ich mit einem Blick alles erfassen: die schwarze Aktentasche neben meinen neuen Leinenschuhen, zahlreiche zertretene Zigarettenstummel auf dem Asphalt, die vielen Straßenlaternen und den ganzen Verkehr, einen übervollen Mülleimer und dahinter mehrere Ampeln, Zebrastreifen, das gleißende Licht, den Obdachlosen im Schlafsack dort drüben und den Gestank, der von ihm ausging, eine Gruppe Jugendlicher, den großen breitschultrigen Mann, der sein winziges Haustier an der Leine führte und im Gehen ein Foto von sich machte.

14:10 Uhr. Ich schaute auf meine Armbanduhr. Um 14:30 Uhr war ich mit Judith Thurner, meiner Ansprechpartnerin bei Rowohlt, im Foyer meines Hotels verabredet. Es lief alles wie am Schnürchen.

14:11 Uhr.

14:12 Uhr. Ich schaute erneut auf die Armbanduhr.

14:13 Uhr.

Das erste Taxi, auf das ich zusteuerte, war zwar nicht belegt, doch offenbar für jemanden reserviert. Der Fahrer schüttelte den Kopf und zeigte mir etwas – etwa einen Vogel? Ein anderes fuhr mir direkt vor der Nase davon. 14:16 Uhr. Dem Fahrer des nächsten Taxis, es fehlten ihm beide oberen Schneidezähne, schleuderte ich direkt den Namen meines Hotels entgegen: Hotel Innside, Niederrad, sagte ich mit Nachdruck in der Stimme, Herriotstraße 2.

Bis halb, meinte er, nachdem ich auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte, werde das aber nicht funktionieren. Er stank nach Zigaretten. »Wenn wir hier noch länger quatschen«, sagte ich genervt, »dann sicher nicht.« Und sogleich fuhr er mehr als rasant dahin. Und hupend. Und fluchend. Und gestikulierend. Von einer roten Ampel zur nächsten. Der innerstädtische Verkehr – das hier war jetzt nicht mehr Zell am See. In den Kurven drückte es mich abwechselnd nach links und rechts in den Gurt, beim Beschleunigen wuchtig zurück in die Rückenlehne.

Im Innside hatte ich zuvor noch nie genächtigt. Per Zufall war ich im Internet auf die Website des Hotels gestoßen.

Mir schien es, der Fahrer nähme nicht gerade die kürzeste Route. Als wäre ich nur irgendein beliebiger Fahrgast, als wäre ich nur irgendwer, dachte ich, mit dem er alles anstellen könnte. Doch ich bin ich, dachte ich. Die grell aufschimmernden Ziffern auf dem Taxameter sprangen derweil munter und, wie ich mir selbst ironisch sagte, fröhlich vor sich hin: 38,40 Euro – 40,60 Euro – 52,80 Euro. Eine weitere rote Ampel, mich zog es nach vorne in den Gurt. Und die Kohlensäure des Veltliners stieg endgültig in mir hoch. Ich rülpste ungeniert. Dann fiel mir ein, dass ich kein Bargeld mehr bei mir hatte.

»Passt Kreditkarte?«, fragte ich.

Er schien zu überlegen. Von der Seite sah sein Schnauzbart lustig aus. Die Ampel sprang auf Grün, er hupte. Der Fahrer des rostigen Skodas vor uns hupte zurück und stotterte gemächlich los. Ein Blick auf meine Armbanduhr zeigte 14:36 Uhr. Ich hielt mir das rechte Auge zu.

14:38 Uhr. Menschen, auf die es im Leben ankommt, sind wenige. Diesen Satz hatte ich einmal irgendwo gelesen. Judith Thurner jedenfalls war für mich einer davon. Von ihr hing für mich alles ab. Von ihr hing meine Zukunft ab. Von ihr hing es ab, ob ich eine Zukunft hatte. Von ihr hing es ab, ob ich in Zukunft noch ein Jetzt haben würde. Für den wahnwitzigen Bruchteil eines verdichteten, zugleich unheimlich gerafften temporären Zustands sah ich vor meinem geistigen Auge eine Zukunft, die ich eben noch gehabt hatte und die gerade im Begriff war, sich aufzulösen, sich zu verfärben, zu verschwimmen und zu verrinnen. So schnell geht das also, dachte ich. Wie kann es so still sein beim Sterben, wunderte ich mich und mir graute vor dem Ablaufdatum meines Daseins.

Die Zeit bleibt nicht stehen, dachte ich, die Zeit holt uns alle einmal ein. So schnell also schmilzt eine ganze Uhr.

Ohne mein Ich und Kehlmann taumelte ich unvollständig durch die Tage, leer, als hätte ich etwas verloren, das mir nicht nur am Herzen lag, sondern mein Herz war. Vor so einem Schicksal hatte ich Angst. In diesem Gespräch mit Judith Thurner, begriff ich, würde die größte Aufgabe meines Lebens liegen. Von ihr hing mein Ich und Kehlmann ab. Und somit meine Existenz, meine Daseinsberechtigung, mein Leben und mein Sterben, mein ganzes Ich, alles.

14:40 Uhr. Ich dachte an seinen David Mahler, an sein Wesen der Zeit und daran, wie schnell die Zeit verging. Ich dachte an den Lauf der Zeit, an den Lauf eines menschlichen Lebens. Ich dachte an die Geschwindigkeit des Tages- und Stundenlaufs, an die Farbe und Form, an den Geruch und Geschmack, an die Richtung und Gegenrichtung der Zeit. An die Zeit als solche dachte ich, es war nun wirklich an der Zeit. Alles auf Anfang. Ich war bereit. Von ihr hing es ab, ob ich in Zukunft …

»Ok«, murmelte er.

… noch ein Jetzt hatte.

»Kreditkarte okay.«

Beim Durchforsten meines Telefonbuchs fiel mir auf, dass ich nur die Büronummer von Frau Thurner eingespeichert hatte. Ich konnte ihr also nicht einmal eine SMS schicken. Daran hätte ich vorher denken sollen. Vielleicht, dachte ich, hätte ich doch einen früheren Zug nehmen – oder vielleicht noch besser: doch gleich gestern schon anreisen sollen. Vielleicht. Jetzt würde sie sich eben noch ein paar Minuten gedulden müssen. Vermutlich würde sie jeden Augenblick anrufen und sich nach meinem Verbleib erkundigen. Die Verspätung war mir unangenehm.

14:42 Uhr. 61,60 Euro. Wir bogen in eine dunkle, verlassene Seitengasse. Reflexartig griff ich nach meiner schwarzen Aktentasche. Im Radio lief sehr laut Man in the Mirror von Michael Jackson. Nichts zu machen: Ich war bei ihm eingestiegen, nun war ich ihm ausgeliefert. Zwei Kreuzungen und mehrere vulgäre Flüche später tauchte links vor uns wie aus dem Nichts ein bestimmt mehr als fünfzehn Etagen hohes, von außen recht modern designtes Glasgebäude auf: das Hotel Innside Niederrad.

Mein mit sich und über Menschen im Besonderen schimpfender Taxifahrer hielt direkt vor dem Haupteingang, der selbst um diese Uhrzeit mit Scheinwerfern beleuchtetet war. Wir schauten uns lange an. Kastanienbraun, fast schwarz waren seine Augen. Sehr finster waren sie, wie Knopfaugen von Stofftieren. Sie schienen geheimnisvoll aus den Tiefen der Höhlen zu schauen.

Ich war von Ehrfurcht ergriffen. Ich fragte mich, welche Wünsche und Sehnsüchte, welche Hoffnungen und Ängste, welches Schicksal hinter diesen Augen stecken mochte und brauchte lange Sekunden, um zu begreifen, wohin ich überhaupt wollte, weshalb ich eigentlich hier war.

Die Rezeption war unbesetzt. Ich nutzte diese Gelegenheit, um das Foyer näher in Augenschein zu nehmen: ein insgesamt sehr hoher, beeindruckender Raum mit dunklem Parkettboden, sanfter roter Beleuchtung und angenehmer Klaviermusik aus gut versteckten Boxen im Hintergrund. Ich vergaß schlagartig alle Reisestrapazen und fühlte mich zu Hause, war angekommen.

Endlich, dachte ich.

Rechts neben dem Eingangs- und Empfangsbereich befand sich auf einem roten Samtteppich eine überaus noble Sitzecke: acht tiefe Lederfauteuils, ebenfalls in kräftigem dunklem Rot gehalten, die in einem Oval in gleichen Abständen um einen lang gestreckten Glastisch angeordnet waren. Der Tisch war mit zwei kleinen Nussschälchen und bunten Blumen bedeckt. Ich stellte meine schwarze Aktentasche ab. Auf einem kleinen Beistelltisch ganz hinten in der rechten Ecke stand ein eleganter Kerzenständer mit drei weißen schmalen Kerzen. Nur die mittlere brannte.

Drei der acht Sessel waren von älteren Männern mit schütterem grauem Haar besetzt, alle mit ihren Smartphones beschäftigt: drei parallel wischende Zeigefinger, wie drei stecken gebliebene Zeiger auf einem porösen Ziffernblatt. Nur einer von ihnen schaute kurz zu mir herüber. Er schien dort nicht hinzugehören mit seinem spitzen Kinn und seinen hohlen Wangen. Irgendwie hilflos, traurig, irgendwie verloren sah er aus und wie aus der Zeit gefallen, als suchte er etwas oder jemanden – als wäre er sich fremd oder Teil einer falschen Geschichte. Und zugleich wirkte er vertraut auf mich, wie ein Mensch, dem man im Leben zum ersten Mal begegnete und dessen Gesicht einem trotzdem bekannt war.

Ich überprüfte das Display meines Handys. Judith Thurner hatte sich noch nicht bei mir gemeldet.

»Ich bitte vielmals um Entschuldigung«, entschuldigte sich der Rezeptionist und breitete majestätisch seine Arme wie Flügel aus. Sein Dialekt war beim besten Willen nicht zu ertragen. »Ich hatte Sie von hier hinten aus gar nicht bemerkt.« In kleinen, aber schnellen Schritten kam er an die Theke.

»Keine Ursache«, sagte ich.

»Sie haben reserviert?«

»Eine Übernachtung. Kevin Fellner.«

Der Portier wandte sich seinem Bildschirm zu. Er nuschelte etwas Unverständliches, wahrscheinlich nur zu sich selbst. Die drei Herren in den Lederfauteuils beachteten uns nicht. Ich würde als Erstes das Manuskript übergeben, überlegte ich, das Vertragliche gleich von Anfang an regeln, überlegte ich mir. Dann wäre das erledigt. Man würde mir vermutlich weniger als fünfzehn Prozent anbieten – für das E-Book würde ich aber mehr verlangen –, damit würde ich leben müssen. Selbst für Weltliteratur galten die Gesetze des Buchmarktes. Die Verlage waren nicht mehr das, was sie einmal waren.

Dann würde ich eine lange Dusche nehmen, mich im Zimmer etwas erholen. Ich würde von da an nicht mehr derselbe sein. Das musste ich mir immer wieder vorsagen, um es auch wirklich zu begreifen – mit allen Konsequenzen. Ja, ich würde danach nicht mehr derselbe sein!

Nach der Dusche würde ich ein kurzes Nickerchen einlegen. Ich freute mich auf das Abendessen bei einem Italiener in der Stadt, womöglich Lasagne oder Spaghetti alle Vongole, passender Wein und dazu ein gemischter Salat mit Balsamico-Essig und Oliven. Den Hunger würde ich bis dahin schon überbrücken können. Morgen schließlich zur Buchmesse, zum Gespräch mit Daniel Kehlmann. Ich würde mich in meinen Ausführungen sehr kurz halten, auf jede seiner Fragen würde ich nur knapp und mit kryptischen Worten reagieren, um noch geheimnisvoller zu wirken. Schon nach wenigen Augenblicken würde ich mich zwar höflich, aber mit angemessener Dringlichkeit entschuldigen. Mit Sicherheit würde ich einen starken Eindruck bei dem Schriftsteller hinterlassen. Ich würde mit Ich und Kehlmann seinen Platz an der Sonne einnehmen, ihn vom Thron stoßen.

Ich würde ihn ersetzen! Die Zeiger aller Uhren, dachte ich, die Zeiger der Zeit auf Anfang stellen.

Zahlreiche Glückwünsche minder talentierter Kollegen würde ich noch auf dem Messegelände dankend entgegennehmen, diversen Medienvertretern Interviews geben, ein bisschen Smalltalk betreiben, sodann neidvolles Schulterklopfen und eifriges Händeschütteln genießen; das kannte man ja alles, danach gleich wieder zum Bahnhof, sagte ich mir. Die Heimfahrt würde doch recht lange und mühsam genug sein.

Mehrmals klickte der Rezeptionist mit der Maus, nuschelte Geräusche vor sich hin.

Auf einmal veränderte sich die Hintergrundmusik: Statt des stimmungsvollen Klaviers tobte nun ein einzelnes aufbrausendes Saxofon. Das war mir nicht geheuer. Auch ein Herr im Lederfauteuil schaute ob dieser Veränderung kurz auf, schielte apathisch in die Luft, als hörte er dadurch besser, und kratzte sich mit seinen dicken Fingern grob, gedankenschwer am kahlen Hinterkopf. Dann widmete er sich wieder seinem Smartphone und wischte weiter; sein ausgestreckter Zeigefinger wirkte bedrohlich auf mich, wie ein stecken gebliebener Sekundenzeiger, und ich fragte mich, ob ich einen Fehler gemacht hatte.

Es fehlte – und dieser Gedanke war wie ein zerbrochener Spiegel –, es fehlte noch immer das Ende. Ich hörte meine eigene Stimme. Ich hörte, wie still es in mir war.

»Ein junger Mann wartet da drüben auf Sie«, sagte der Portier auf einmal. Er gab sich sichtlich Mühe, so deutlich wie möglich zu sprechen. Ich verstand ihn trotzdem kaum. »Er sei hier mit Ihnen verabredet.«

»Wo?«, fragte ich.

Er deutete über meine rechte Schulter, direkt auf einen leeren Lederfauteuil. Nervös rückte ich meine desolate Brille zurecht, kniff die Augen fest zusammen. Doch ich erkannte nichts. Je näher man dem Ziel des Lebens kommt, dachte ich erregt, desto gefährlicher wird es. In mir war ein Schmerz, als würden stählerne, eiskalte Messer mein Herz aus mir herausschneiden. Erst nach längerem Hinsehen glaubte ich schließlich, dass da jemand saß, aber halt ganz tief versunken.

II

Mit tiefer Bruststimme stellte ich mich vor. Der Junge, mehrere Pickel im Gesicht, besonders auf der Stirn und um die Nase herum, war in seinem roten Lederfauteuil offenbar eingeschlafen. Jetzt richtete er sich langsam auf. Schlaftrunken rieb er sich mit beiden Fäusten die Augen. Dann schaute er mich an. Ich schätzte ihn auf nicht älter als siebzehn Jahre. Vom Liegen waren seine buschigen schwarzen Locken um den Kopf herum an mehreren Stellen eingedrückt. Ich wiederholte meinen Namen und fragte mich, wer dieser Knabe eigentlich war.

Gerade als ich meinen Namen ein drittes Mal sagen wollte – womöglich verstand er meine Sprache, meine mundartliche Färbung nicht –, behauptete er, Jürgen Schneider zu sein. Er habe über eine Stunde hier im Foyer auf mich gewartet und dabei ununterbrochen versucht, im Sitzen nicht einzuschlafen. Weshalb ich so spät käme, wollte er wissen. Punkt 14 Uhr sei ausgemacht gewesen. Er habe ununterbrochen versucht, wiederholte er weiterhin sehr aufgebracht, aber mehr zu sich selbst als zu mir, im Sitzen nicht einzuschlafen. Er kenne jetzt jeden Artikel der heutigen SZ, und zwar in- und auswendig. Erst vor wenigen Augenblicken, versicherte er, sei er dann eben doch eingeschlafen.

An dieser Stelle wollte ich etwas erwidern, ihn darauf aufmerksam machen, dass er mit dem vereinbarten Zeitpunkt falsch lag, doch ließ mich der bedauernswerte Bursche nicht mehr zu Wort kommen. Er sei Jürgen Schneider, fuhr er fort, Azubi beim Rowohlt Verlag. Er brauche jetzt dringend einen Kaffee, schwarz, ohne Zucker. Ohne Milch und ohne Zucker. Das betonte er eindringlich. Kaffee trinke er nämlich schwarz, sagte er, immer. Man habe ihm von höherer Stelle aus mitgeteilt, heute um 14 Uhr hier auf mich treffen zu sollen.

Nach einer kurzen Pause und einem beiläufigen Blick auf seine zitronengelbe Swatch meinte er, ich sei also wohl etwas zu spät.