Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Riverfield Verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

Yosef Şimşek wird in Deutschland geboren. Seine arabisch-türkischstämmigen Eltern sind Ende der 1980er Jahre als Flüchtlinge aus dem Libanonkrieg nach Deutschland gekommen und haben Asyl erhalten. Ab dem Alter von etwa sechs Jahren gewinnt eine neue Dimension in seinem Leben die Oberhand: Fast täglich wird er von seinem Vater oder einem seiner älteren Brüder physisch wie psychisch gezüchtigt, weil er „kein richtiger Mann“ sei. Schwuchteln und Weicheier, die mit Kuscheltieren und Barbies spielen, haben in seinem Haus nichts zu suchen, so das strenggläubig homophobe Credo seines Vaters. Diese Art der „Erziehung“ hinterlässt ihre Spuren und Yosef wird immer mehr zum Außenseiter, zum Problemkind in Schule und Lebensumfeld, wird quasi zum unintegrierbaren Mitglied der Gesellschaft - gefangen in einem kulturellen Teufelskreislauf, zieht eins das andere nach. Als Yosef 14 Jahre alt ist, greift er in seiner Verzweiflung zum vermeintlich letzten Mittel und erstattet bei der Polizei Anzeige gegen seinen Vater. Die Folgen sind fatal: als Konsequenz wird die Familie in einer Nacht- und Nebelaktion in die Türkei abgeschoben. Die nachfolgenden Jahre werden für den Jungen zur Hölle. Aber Yosef lässt sich nicht unterkriegen und wird Jahr für Jahr selbstbewusster. Langsam, aber stetig löst er sich aus dem Teufelskreis, der ihn seit frühester Kindheit gefangen hält. Er beginnt als Fotomodel zu arbeiten und verfolgt seinen Traum, eines Tages Modedesigner zu werden, konsequent weiter. Aufgewachsen in zwei Kulturkreisen, die konträrer nicht sein könnten, versteht der Autor sein bewegendes und zugleich schonungslos direkt geschriebenes Buch auch als Apell und Manifest für Toleranz und Verständnis zwischen den Kulturen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 349

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

1. Auflage 2016

Alle Rechte vorbehalten© copyright byRiverfield Verlag, Baselwww.riverfield-verlag.ch

Juristisches LektoratDr. jur. Georg Gremmelspacher, RechtsanwaltAnwaltskanzlei Gremmelspacher Bürkli Biaggi WiprächtigerBasel (CH)

LektoratSusanne Dieminger, Friedberg (D)

Korrektorat & Satzihleo verlagsbüro – Dr. Oliver Ihle, Husum (D)

UmschlaggestaltungHauptmann & Kompanie, Zürich (CH)

Druck und BindungCPI Ebner & Spiegel, Ulm (D)

Printed in Germany

E-Book ProgrammierungDr. Bernd Floßmann (D)

ISBN 978-3-9524523-6-3 (Print)

ISBN 978-3-9524523-7-0 (E-Book)

Dies ist eine autobiografische Erlebnisgeschichte, die auf wahren Ereignissen beruht. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wurden die Namen der meisten Protagonisten und der Orte geändert.

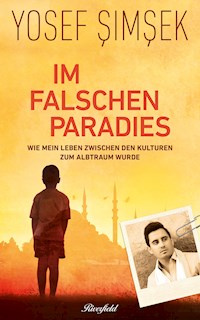

Yosef Şimşek

Im falschen Paradies

Wie mein Leben zwischen den Kulturen zum Albtraum wurde

Für meine Mutter

Als meine Eltern in Deutschland angekommen waren, dachten sie, hier sei das Paradies. Viele der heutigen Flüchtlinge denken das wohl ebenfalls, denn den allermeisten von ihnen müssen Deutschland und natürlich auch die anderen Länder Europas in der Tat wie das Paradies selbst vorkommen – verglichen mit dem, was sie hinter sich gelassen haben: Krieg, Hunger, Folter, ein unwürdiges und chancenloses Leben.

Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, und ich habe Deutschland geliebt – Deutschland war meine Heimat.

Ob ich augenblicklich und im Rückblick Deutschland und die anderen Länder Europas jedoch als Paradies bezeichnen würde, weiß ich offen gestanden nicht – oder nicht mehr. Ich könnte vieles nennen, was mir an Deutschland und auch an Europa nicht gefällt. Andererseits wüsste ich keinen Kontinent, der mir aus heutiger Sicht der Dinge gerechter, sicherer und toleranter vorkäme.

Dennoch versucht Europa gerade dieser Tage, seine Grenzen so unüberwindlich wie möglich zu machen: modernste Technik, Unmengen an Personal – sogar Soldaten! – und Millionen, ja gar Milliarden an Euros werden eingesetzt, um Flüchtlinge daran zu hindern, über das Mittelmeer bzw. auf der Balkanroute nach Zentraleuropa zu gelangen.

Ich bin nicht naiv und verstehe sehr wohl, dass Europa beim besten Willen nicht alle Menschen, denen es schlecht geht auf dieser Welt, aufnehmen kann. Auch nach all den Jahren, die ich nun in der Türkei lebe, informiere ich mich immer noch regelmäßig über die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Europa und halte Kontakt zu Freunden in Deutschland. So weiß ich auch von den Vorfällen: von Flüchtlingen und Menschen aus meiner Kultur, die sich sehr schlecht benehmen, die die Sitten und Regeln der westlichen Welt nicht akzeptieren wollen, die Frauen belästigen oder sogar vergewaltigen. Und dann gibt es auch noch einige wenige, die als Flüchtlinge getarnt nach Europa kommen, um Angst und Terror zu verbreiten.

Aber dennoch: Die meisten der Flüchtlinge sind nicht kriminell – sie wollen einfach nur leben. Anders gesagt: Diese Menschen klagen ihr Recht auf Leben ein!

Zu denen aus meiner Religion und Kultur, die in Europa und auf der ganzen Welt im Namen des Islam Angst, Terror und Tod verbreiten, sage ich Folgendes: Terrorismus hat nichts mit dem Islam zu tun. Es ist für mich – und ich glaube, dass ich für viele spreche – in keiner Art und Weise tolerierbar, andere Menschen im Namen einer Religion oder Weltanschauung zu ermorden! Dies ist verabscheuungswürdig – ohne jedes Wenn und Aber.

Ich selbst bin sehr strenggläubig erzogen geworden und meine Familie richtet ihr Leben nach wie vor stark nach den Glaubenssätzen des Islam aus. Aber keiner von uns käme je auf die Idee, alles stehen und liegen zu lassen, um in den sogenannten »Dschihad«, den Heiligen Krieg, zu ziehen.

Oft sind die »Dschihadisten« wohl sehr junge Menschen mit wenig Lebenserfahrung, auf die permanent eingeredet wurde, die sehr unter Druck gesetzt wurden – mit Aussagen wie: »Wir machen das für Allah! Denk an deine Familie! Willst du denn nicht ins Paradies kommen? Das ist unsere Religion …!«, und so weiter und so fort. Sie bekommen eine Gehirnwäsche und gehen dann den falschen Weg. Wenn Selbstmord wirklich der kürzeste Weg ins Paradies wäre, dann würden die Anführer der Terroristen es selbst tun und nicht ihre jungen und unwissenden »Schüler« in den Tod schicken, indem sich diese in die Luft sprengen und dabei unschuldige Menschen ermorden.

Wie ich schon sagte: Die meisten Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten, sind meiner Meinung und Erfahrung nach weder Terroristen noch Kriminelle. Ich glaube jedoch ganz ehrlich, dass eine Integration in die deutsche oder irgendeine andere westliche Kultur bei älteren Menschen unserer Kultur kaum mehr möglich ist. Das mag hart klingen, aber ich sage das wirklich aus eigener Erfahrung.

Bei den jüngeren Menschen unserer Kultur ist es vermutlich etwas leichter. Insbesondere bei den Menschen, die wie ich selbst in westlichen Ländern geboren wurden. Doch bei den meisten Jungen und Männern aus dem muslimischen Kulturkreis bin ich eher skeptisch. Ganz besonders bei denen, die ihren Vätern »gefallen« wollen und denken, dass ein »richtiger Mann« ein Macho zu sein hat – sie werden sich nie freiwillig einer westlichen Kultur anpassen.

Dennoch: Wenn jemand das wirklich will, kann er beide Kulturen oder Glaubensrichtungen verbinden und wird weder in der westlichen, christlich orientierten Kultur noch in der arabisch-islamischen Kultur ein Außenseiter sein – das habe ich selbst auch gelernt.

In meinem Fall jedoch unter umgekehrten Vorzeichen, denn ich wurde letztlich und trotz der archaischen Erziehung meines Vaters in Deutschland sozialisiert. Die offene westliche Gesellschaft und die humanistischen Grundsätzen verpflichtete Kultur meines deutschen Umfelds haben mich als Kind und Jugendlicher mehr geprägt als die strenggläubige Erziehung meines Vaters – und dafür bin ich dankbar. Dennoch war es für mich vielleicht noch viel schwieriger, und das meinte ich mit »unter umgekehrten Vorzeichen«, mich mit meinem deutschen Hintergrund, mehr noch, ich würde fast sagen, mich als Deutscher fühlend und denkend im fernen Südosten der Türkei in eine völlig andersartige Kultur zu integrieren. Eine Kultur, die meiner Meinung nach viele Rechte des Menschen, insbesondere die der Frauen, noch immer völlig missachtet.

Es gibt in der deutschen Sprache einen wunderschönen Satz. Er ist kurz und prägnant. Weder wurde er von einem großen Dichter noch von einem berühmten Literaten verfasst. Dennoch sagen diese sechs Worte mehr aus als manches Buch mit tausend Seiten. Es ist der erste Satz im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und dieser lautet:

»Die Würde des Menschen ist unantastbar.«

Ich bin kein Jurist und auch kein Gelehrter, aber ich glaube, dass dieser Satz im Wesentlichen Folgendes bedeutet: dass alle Menschen dieser Erde, egal welchen Geschlechts, unabhängig davon, aus welcher Kultur, aus welchem Land oder Kontinent sie auch stammen, was ihre Hautfarbe oder ihr Glauben auch sein mögen – tief im Herzen eines gemeinsam haben: das Recht, ein menschenwürdiges Leben in Frieden und Freiheit zu führen.

Dieses Buch enthält meine Lebensgeschichte und ich erzähle darin von meinen persönlichen Erfahrungen. Ich bin erst fünfundzwanzig Jahre alt, dennoch wage ich zu behaupten, dass ich schon sehr viel erlebt habe – mehr als mancher vielleicht in seinem ganzen Leben. Ich erzähle meine Geschichte aus meiner eigenen Perspektive und mit meinen eigenen Worten. Meine Erfahrungen und Meinungen mögen nicht auf alle Menschen aus der arabisch-islamischen oder türkischen Kultur zutreffen. Dies zu behaupten, würde ich mir nie anmaßen. Meine Lebensgeschichte möchte ich auch nicht als politisches Manifest verstanden wissen, vielmehr als das, was es ist: die wahre Geschichte eines Menschen, der zwischen zwei Kulturen, die konträrer nicht sein könnten, seinen eigenen Weg ins Leben finden musste.

Es ist aber auch die Geschichte meiner geliebten Mutter, die sich gegen die ihr anerzogenen und auferlegten kulturellen und religiösen Traditionen auflehnte, um mich mit allen Mitteln und so gut sie konnte zu schützen.

Und dafür werde ich ihr ewig dankbar sein.

Mein Name ist Yosef, auf Arabisch Yussuf, und ich komme aus einer arabisch-islamischen Familie, die lange Zeit im Libanon gelebt hat. Dort haben meine Eltern in der Hauptstadt Beirut geheiratet und ihre ersten Kinder zur Welt gebracht. Meine Familie war schon damals sehr arm und konnte sich lediglich eine Einzimmerwohnung leisten (wenn man so etwas überhaupt »Wohnung« nennen kann, es war mehr oder weniger die Abstellkammer des Hochhauses, in dem sie lebten). Während mein Vater als Wächter dieses Hochhauses ein wenig Geld verdiente, putzte meine Mutter die Wohnungen von reichen Menschen. Sie ist als Haushaltshilfe aufgewachsen und hat eine Zeit lang sogar beim libanesischen Präsidenten gearbeitet. Bereits mit sechs Jahren wurde sie von ihren Eltern zum Arbeiten geschickt, um die Familie finanziell zu unterstützen; eine Schule durfte sie nie besuchen. Hin und wieder erzählte meine Mutter uns etwas über ihre Kindheit und wie sie groß geworden ist – zum Beispiel die Geschichte, dass sie bei einer ihrer Arbeitsstellen noch so klein war, dass die Hausherren ihr einen Hocker zum Draufstehen gebracht haben. Sie hätte sonst nicht ans Spülbecken zum Geschirrspülen hochgereicht.

Mit 18 Jahren heiratete sie meinen Vater und lebte mit ihm in Beirut, bis Mitte der Siebzigerjahre der Krieg ausbrach. Das war eine furchtbare Zeit für meine Familie, in der viele Verwandte, Freunde und auch Bekannte starben. Meine Mutter hat mir immer wieder Geschichten über diese Zeit erzählt, als ich mit ihr an den Samstagen unterwegs war, um die Wohnung eines Künstlers in Winsen zu putzen.

Da uns das Geld, das wir in Deutschland vom Staat bekamen, nicht ausreichte und mein Vater nichts verdiente, arbeitete meine Mutter auch hier als Putzhilfe. Trotzdem waren und blieben wir eine arme Familie, die finanziell nur mit Müh und Not über die Runden kam. So war es selbstverständlich, dass meine Geschwister und ich immer gebrauchte Kleidung trugen, entweder die jüngeren Geschwister die von den älteren oder, häufiger noch, gespendete Hosen, Shirts und Jacken vom Roten Kreuz. Oft wurde ich deshalb in der Schule gehänselt, zum Beispiel indem meine Kameraden mir sagten, ich würde mich wie ein alter Mann kleiden oder aussehen wie mein eigener Großvater. Diese Worte kratzten sehr an meinem Selbstbewusstsein, aber ich konnte die Situation nicht ändern. Wir hatten nun mal kein Geld. Trotzdem bin ich immer mit dem Motto durchs Leben gegangen, das meine Mutter mich gelehrt hat: »Das ist zwar unser Schicksal, Yussuf, aber es liegt in deinen Händen, das Beste daraus zu machen.«

Ich glaube, ich war so an die sechs Jahre alt, als alles anfing. Zuerst waren es nur Andeutungen, dann Hänseleien gewesen, die ich vonseiten der männlichen Familienmitglieder über mich ergehen lassen musste. Im Laufe der Zeit wurden aus den Hänseleien kleinere Handgreiflichkeiten, die sich schließlich zu fast täglichen handfesten Schlägen steigerten.

Warum es überhaupt anfing?

Na ja, weil ich hin und wieder meiner Schwester half, die Haare ihrer Barbies zu kämmen, aber vor allem, weil ich mein altes, etwas zerrissenes Hasenkuscheltier, das ich vom Roten Kreuz geschenkt bekommen hatte, so gern bei mir im Arm trug, es voller Liebe drückte und meistens mit ihm auch schlafen ging.

Das war der Auslöser für die Schläge.

An das erste Mal kann ich mich noch ganz genau erinnern: Plötzlich stand er in meinem Zimmer – Mustafa, einer meiner älteren Brüder. Angsterfüllt schaute ich in seine zu schmalen Schlitzen zusammengezogenen Augen, sah seinen kräftigen Körper, seine starken Arme, spürte seine Hände: die eine Hand, die meinen Oberarm wie ein Schraubstock umfasste, und die andere, die sich wie eine Stahlzange in meine Schultern krallte.

»Das tut so weh, bitte lass mich, Mustafa!«, heulte ich auf, als seine Pranken sich noch stärker in mein Fleisch bohrten und ich gleichzeitig meinen Kuschelhasen fest an mich presste, als müssten wir uns gegenseitig schützen vor dem, was gleich kommen würde.

Ich verstand es nicht. Hatte denn nicht jedes Kind sein Lieblingsspielzeug? Ganz egal, ob es ein Gameboy war, ein Kuscheltier, eine Barbiepuppe oder auch nur ein Fußball? ›Das ist doch kein Grund, mich zu schlagen!‹, dachte ich verzweifelt, ›jedes Kind darf doch sein Lieblingsspielzeug haben!‹ In meinem Fall war es eben ein Kuscheltier – mein Hase, mein einzig richtiger Freund.

Mein Bruder Mustafa sah das gar nicht so. In seinen Augen waren Kuscheltiere nur was für Mädchen – eine Logik, die ich nie verstanden habe. Vor ihm hatte ich immer besonders viel Angst, denn er war, wie schon gesagt, groß und stark gebaut, und für mein Empfinden war er ein Mensch ohne Wärme und Gefühle.

»Bist du ein Mädchen?!«, schrie er mich an.

»Bitte lass mich doch, alle meine Freunde haben eins. Hör bitte auf, mich zu schlagen, ich verspreche auch, ganz brav zu sein«, wimmerte ich in der Hoffnung, er würde dann von mir ablassen. Gleichzeitig drückte ich mein Kuscheltier noch enger an meinen Körper.

Was hatte ich denn getan?

Selbst im Rückblick denke ich das oft: Was hatte ich denn getan? Was war genau das Verbrechen, wofür man mich bestrafte? Damals war ich noch ein Kind. Was kann man als sechs Jahre altes Kind schon denken, wenn man, wie jedes andere Kind auf dieser Erde, doch bloß sein Lieblingsspielzeug nicht hergeben will?

Es nützte nichts. Je mehr ich schrie, desto wütender wurde Mustafa, je öfter ich versicherte, ganz brav zu sein, desto stärker drückte er zu, schüttelte mich und versuchte, mir meinen Hasen aus den Händen zu reißen. Aber ich hielt ihn fest, mit aller Kraft, als hinge mein Leben davon ab. Er war das Wertvollste, was ich hatte, das, was ich wirklich liebte.

Doch das brachte meinen Bruder nur noch mehr in Rage. Und als er es nicht schaffte, mir mein Kuscheltier zu entreißen, schlug er zu. Erbarmungslos und heftig drosch er mit seinen Fäusten auf mich ein.

Die Schmerzen, die er mir zufügte, kann ich nur schwer beschreiben. Ich fühlte mich wie ein Tier ohne Worte, das innerlich litt und die Gefühle nur mit Tränen zeigen konnte. Während seiner Schläge war ich immer mehr zurückgewichen, bis ich in der Zimmerecke eingeengt war und, meinem übermächtigen Gegner ausgeliefert, keinen Ausweg mehr zum Flüchten hatte. Meine Tränen nässten das Fell meines Hasen, den ich immer noch fest umklammert an mich drückte, während ich weinend flehte: »Bitte, bitte … du tust mir weh …«

»Ach sooo, jetzt verstehe ich«, höhnte Mustafa, während er kurz seine Schläge unterbrach, »du bist ’ne kleine Schwuchtel, nicht wahr?«

›Schwuchtel? Dieses Wort … Was bedeutet das?‹, dachte ich immer wieder, wenn er mich so nannte. Damals kannte ich die Bedeutung dieses Begriffes nicht. Ohne zu wissen, als was er mich da bezeichnete, schaute ich ihn nur mit Tränen in den Augen an. Ich konnte ja doch nichts tun, mich nicht wehren, nicht weglaufen, gar nichts.

Ja, es ist wahr, ich liebte mein Kuscheltier, ohne Zweifel, aber das war es offenbar nicht allein: Ich habe damals nicht verstanden, warum mir mein Hase nicht einfach weggenommen und damit alles beendet wurde, diese unbeschreibliche Qual, diese fließenden Tränen und diese Erniedrigungen. Und warum hat niemals eines meiner anderen Familienmitglieder meinen Bruder oder meinen Vater daran gehindert, mich zu schlagen? Doch aus der Perspektive meines Vaters betrachtet, stellte ich vermutlich mit meiner Sensibilität und »Andersartigkeit« eine massive Bedrohung für seine sehr archaischen Wertevorstellungen dar. Und mein Vater hatte nie gelernt, anders als mit Schlägen auf Bedrohungen zu reagieren.

So flehte ich also seitdem fast täglich einen meiner älteren Brüder oder meinen Vater an, mich doch bitte in Ruhe zu lassen. Und Nacht für Nacht drückte ich meinen Hasen ganz fest an meinen schmalen Körper und betete zu Allah, er möge mir jemanden schicken, der mir helfen würde – bis ich einschlief.

Es ist dunkel. Trotz dieser Dunkelheit fühle ich mich so geborgen und wohl, als wäre ich eingehüllt in eine große, weiche Decke, die mich wie ein schützender Mantel umgibt und zart wie Seide meine Haut umspielt.

Ich lausche hinein in diese Dunkelheit. Ein leises Raunen ist zu hören. Es klingt wie das Rascheln von Blättern. Ganz allmählich kommt dieses Rauschen näher, wird lauter. Und noch immer ist es so dunkel, dass ich nicht mal die Hände vor meinen Augen erkennen kann.

Da!

Ich sehe ein schwaches Leuchten. Und nun spüre ich auch etwas. Mit jeder Faser meines Körpers kann ich es spüren, gleich wird etwas geschehen, etwas Schönes, etwas, das …

Meine Brust presst sich zusammen. Ich bekomme keine Luft mehr, jeder Atemzug wird zur Qual … Der Druck wird immer stärker …

Zitternd wachte ich auf, kalter Schweiß stand auf meiner Stirn. Ich war wieder da, in meiner Welt, in meiner Realität, in der ich nicht sein wollte, in einem Umfeld, das mich Tag für Tag quälte und aus dem es kein Entrinnen gab. Den Kuschelhasen fest an meine Brust gedrückt, schloss ich die Augen und wollte weiterträumen, einfach raus aus diesem Leben, mit dem ich nichts zu tun haben wollte, und raus aus dieser Welt.

Ich wusste nicht, was dieser Traum bedeutete oder wie er enden würde, aber ich war mir sicher, dass ich es eines Tages wissen würde, dass ich irgendwann im Leben genügend Selbstbewusstsein und Kraft haben würde, um meinen Traum nicht nur zu träumen, sondern zu leben – die einzige Frage war immer nur: Wann?

Wir lebten damals in einem kleinen Ort in der Nähe von Hamburg und jetzt, im Winter, waren die Menschen, die mir morgens auf meinem Schulweg die Hauptstraße entlang begegneten und schnell an mir vorbeihuschten, dick mit Mützen, Schals und Handschuhen vermummt, um sich vor der Kälte zu schützen.

Ich ging meistens allein zur Schule, denn das war mir lieber, als an irgendeiner Ecke auf einen meiner Kameraden zu warten. Wenn ich nicht vom Schaufenster eines Souvenir- oder Bekleidungsgeschäftes abgelenkt wurde, war ich ziemlich schnell in der Schule, etwa in zehn Minuten. Meine Mutter wollte immer, dass ich unterwegs mit niemandem spreche und nie vergesse, dass es ein Geschenk ist, in die Schule gehen und lernen zu dürfen. Oft bot mir mein kleiner Bruder für den Schulweg sein Fahrrad an, das er von unseren deutschen Nachbarn geschenkt bekommen hatte. Da wir aber kein Schloss dazu hatten, konnte ich sein Angebot nie annehmen, denn ich hatte Angst, dass das Fahrrad geklaut wird.

In der Grundschule habe ich mich immer sehr wohlgefühlt. Sie war mitten im Ort, ein altes, aber schönes kastenförmiges Gebäude. In unserer Kultur nennt man die Schule das »zweite Haus der Kinder«, und so habe ich es dort auch empfunden. Auf dem großen Schulhof hatten wir genügend Platz zum Seilspringen, Versteckenspielen, zum Rennen oder einfach nur, um mit Freunden in der Gruppe zu stehen und zu reden. Wir hatten sogar einen kleinen Hügel mit Rutsche auf dem Gelände. Besonders gut haben mir die vielen alten Eichen gefallen, die dem Hof eine ganz besondere Atmosphäre verliehen. Auch unser Klassenzimmer war sehr schön. Der hintere Bereich war der »gemütliche Teil«, ausgestattet mit Teppichboden und Regalen mit Spielen, Büchern, Malsachen und Legoklötzen.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!