Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verbrecher Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

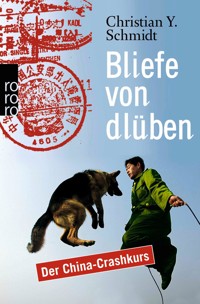

Im alten China war der Hasendrache eine mit Sprengstoff gefüllte Granate, mit der sich auch die dicksten Mauern brechen ließen. Das ist zwar gar nicht wahr, doch immerhin eine tolle Metapher für ein Buch, das ähnlich explosiv daherkommt. Die Kapitel zu den chinesischen Dissidenten Ai Weiwei, Liao Yiwu und dem Dalai Lama riefen bei Erscheinen als Kolumne in der taz wütende Proteste hervor. Als Versöhnungsangebot schildert Christian Y. Schmidt in gewohnt komischer Weise, wie er in Peking unter anderem auf Giorgio Armani, Angela Merkel und die Machtmaschine Gerhard Cromme trifft. Außerdem werden bisher unbekannte chinesische Phänomene wie Drahtpenisfrauen, Backsteinopium und Pekingpalmen vorgestellt. Mit diesem China-Tagebuch der Jahre 2011 und 2012 schließt Christian Y. Schmidt an den erfolgreichen Vorgängerband "Im Jahr des Tigerochsen" (2011) an. Für alle, die mehr über China erfahren wollen als das, was sie sowieso schon wissen!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 196

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

KOLUMNEN

ZEITENWENDE (1)WANN PLATZT DER KLANGKOKON? (2)WEISSER TERROR (3)EIN LOCH IN DER GROSSEN FIREWALL (4)WELTDEMOKRATIE (5)ROTER STERN ÜBER TIGEROCHSENERDE (6)SORGE UM DURS GRÜNBEIN (7)DIE KUNST DER GEGENAUFKLÄRUNG (8)ALLES SO HARMONISCH HIER (9)HILFE, ICH GERMANISIERE! (10)IM KEIMBETT MIT SOZIALEN UNRUHEN (11)DEMOKRATIE PUR (12)HEIMWEH (13)MEIN LEBEN ALS WENDIIST (14)DAS FISCHKAPITEL (15)PUKY-SPIONAGE (16)ZURÜCK IN DER ALBTRAUMSTADT (17)DIE ZUKUNFT DES JOURNALISMUS (18)DER MANN MIT DEM PRESSLUFTHAMMER (19)WER BRAUCHT VIEL GELD? (20)SCHUHE OHNE SOHLEN (21)DAS ENDE IST NAH (22)ENDLICH BALD KRIEG (23)KOMM RÜBER, KARL-THEODOR! (24)ICH LASS MICH SCHEIDEN (25)BAD PEKING (26)SO WIRD DAS DRACHENJAHR (27)KOMM ZURÜCK, ANGELA! (28)UNTER PEKING-PALMEN (29)UND JETZT KOMMT STALIN (30)DVD-FASTENZEIT (31)GEISTERSHOPPING (32)KEIN BLUT FÜR TAMPON-TEE (33)GENOSSE BO XILAI, EXTREM KONSERVATIV GESCHÄTZT (34)LANGE LEBE DER DALAI LAMA! (35)IM STEINBRUCH MIT GIORGIO ARMANI (36)DIE SINISIERUNG DER ARCHITEKTUR (37)THE JET-SKI-GAMES (38)DIE SCHNELLSTE STADT DER WELT (39)DER HANDSCHLAG (40)DER FÜNFTBESTE LESER DEUTSCHLANDS (41)DRAHTPENISFRAUEN (42)BACKSTEINOPIUM (43)EIN TOLLER KÄFER (44)IN NERVOSISTAN (45)ZURÜCK IN DIE STEINZEIT (46)DAS DICKLAND-DILEMMA (47)KAFFEEKLATSCH AUF DEM KANGCHENDZÖNGA (48)CHINA ODER POSEMUCKEL? (49)DAS BESTE KAPITEL VON ALLEN (50)ICH GEH KAPUTT (51)SUPERSUPERERKLÄRER VS. SUPERERKLÄRER (52)BAIBAI, PENGYOUMEN (53)

ANHANG

Neues aus Hope ValleyAi Weiwei und die deutschen PresseUnterhosenwochen im Powerhouse GymPeople’s Republic of Workaround (Cohn-Bendit-Fragment)Mein perfekter Tag

Impressum und Copyright

CHRISTIAN Y. SCHMIDT

IMJAHR DES HASENDRACHEN

Zwei weitere chinesische Jahre

China my China, I’ve wandered around and you’re still here

(which I guess you should be proud of)

Your walls have enclosed you, have kept you at home for thousands of years

(but there’s something I should tell you)

All the young boys are dressing like sailors.

Brian Eno: China My China (1974)

I’m from the future, you should go to China.

Jeff Daniels in: Looper (2012)

Vorwort

Nach zehn Jahren in Asien – acht davon in China – ist dies das vierte Buch, das ich aus meinem Leben hier destilliert habe. Es schließt direkt an den Vorgängerband »Im Jahr des Tigerochsen« an und enthält gründlich überarbeitete und zum Teil deutlich erweiterte China-Kolumnen, die in der Berlinertageszeitungzwischen Februar 2011 und Februar 2013 erschienen sind. Dieser Zeitraum entspricht den beiden im Titel genannten chinesischen Mondkalenderjahren. Zudem finden sich im Anhang Texte, die zuvor anderen Orts oder noch nicht publiziert wurden.

Dieses Buch bildet zugleich einen vorläufigen Schlusspunkt unter die zehn Jahre, in denen ich zunächst aus Singapur, dann aus Peking Kolumnen geschrieben habe. Das liegt nun keineswegs an mangelnden Themen. Wie man aus den Fragmenten im Anhang ersehen kann, hätte ich gerne über vieles noch geschrieben: über die chinesische Kunst des Schaufelns (am Buffet), über schreckliche Taschen (die am Ende von Veranstaltungen und Empfängen verschenkt werden), über den einträglichen Beruf des Leichenfischers oder meine Begegnungen mit Maos Mumie. Außerdem plante ich, über die Entwicklung meiner Raub-DVD-Sammlung zu berichten (inzwischen 1.561 katalogisierte Filme und komplette Serien), und das Verhältnis zwischen China undder Schweiz. An diesem Text bin ich allerdings schon mehrmals gescheitert, zunächst aufgrund eines Mangels an Schweizern in Peking, sodann an ihrem plötzlichen Überfluss.

Warum ich aufhöre

Für die Einstellung der Kolumne gibt es ein ganzes – schönes Wort – Gründebündel. Ein Grund ist sicher, dass die komische China-Meldung inzwischen zu einem gängigen Genre in der deutschsprachigen Presse verkommen ist. Anders als noch vor zehn Jahren finden sich heute sogar in einem Boulevardblatt wie dem KölnerExpressSchlagzeilen wie diese: »Verrückt! Dieses Ösi-Dorf steht in China« (Juni 2012). Im selben Monat deklarierte das MagazinAbenteuer und Reisenmeinen Wohnort zur »verrückte[n] Mega-Metropole Beijing«. Und wenn es selbst aufbild.deheißt: »BILD erklärt den verrückten China-Milliardär« (September 2012), ist es an der Zeit, selbst wieder etwas dröger zu werden.

Auch deshalb – und weil es immer wieder konkrete Anlässe gab – bin ich in den letzten zwei Jahren zusehends von der Schilderung der komischen Seiten Chinas abgerückt und habe mich verstärkt darauf konzentriert, das Bild zu korrigieren, das viele deutsche Medien von der politischen und sozialen Lage in China zeichnen. So enthält dieses Buch mehr kritische Beiträge zur deutschen China-Berichterstattung und -Kommentierung als noch »Im Jahr des Tigerochsen«. Doch auch China-Wahrnehmungskritik ermüdet auf die Dauer. Die Gegen- und Hintergrundrecherchen sind zeitaufwendig, auch weil jemand, der einer Behauptung widerspricht, seinen Widerspruch doppelt und dreifach belegen muss. Und dann ist diese Kritik auch noch weitgehend vergebens. Denn eigentlich kommt das verzerrte Chinabild in Deutschland nahezu ohne Fakten aus, da es sich im Wesentlichen aus anderen Quellen speist. Von diesen wird noch die Rede sein.

Ich will aber auch nicht leugnen, dass ein Grund fürs Pausieren die Bezahlung ist bzw. der weitestgehende Mangel andieser. Das ist ja ein Punkt, der meistens schamvoll verschwiegen wird, weil man insbesondere im deutschen Journalismus über Geld nicht sprechen will, zumindest nicht öffentlich. Ich denke, es ist an der Zeit, sich über dieses informelle Gebot hinwegzusetzen (siehe auch Kapitel 16). Schließlich hat die Höhe des Honorars direkte Konsequenzen für die Texte und die Radio- und Fernsehberichte, die das Publikum zu lesen, zu hören und zu sehen bekommt.

So leidet die Qualität des deutschen Journalismus auch unter der zunehmenden Arbeitsüberlastung der Journalisten, die immer mehr schreiben und zuliefern müssen, um nicht vollends ins Prekariat abzusinken. Zeit für wirkliche Recherchen bleibt kaum. Andererseits aber verfügt der von Interessen geleitete, durch Anzeigen, den Staat oder durch Stiftungen finanzierte Journalist weiterhin über ein passables Einkommen. Das heißt: Der Anteil dieses Journalismus an der gesamten Wirklichkeitsvermittlung nimmt kontinuierlich zu. Unabhängiges Schreiben speziell über politische Zusammenhänge ist dagegen ein Luxushobby geworden, das sich kaum noch einer leisten kann, weil er dabei draufzahlt. Eine Zensur ist unter solchen Verhältnissen überflüssig.

Warum ich bleibe

Aber wenn ich auch mit dem Schreiben über China für eine Weile pausieren werde, so bleibe ich doch im Land. Auch dafür gibt es ein dickes Gründebündel. Einige Argumente sind im weiteren Verlauf des Buches zu finden, zum Beispiel in dem Kapitel, das mit »Mein Leben als Wendiist« (Kapitel 14) überschrieben ist. Doch das sind nicht alle. So ist sicher einwichtiger Bleibegrund, dass ich in China Zeuge der gewaltigsten materiellen Umwälzung in der Geschichte der Menschheit bin, die allenfalls in der industriellen Revolution im Europa des 19. Jahrhunderts eine matte Entsprechung findet. Und auch schon damals wäre ich gerne dabei gewesen.

Um die Geschwindigkeit zu begreifen, mit der China umgestaltet wird, genügt eigentlich ein Blick auf das Pekinger U-Bahn-Netz. Bei meiner Ankunft in der Stadt im Jahr 2005 war es 94,4 Kilometer lang, heute, Anfang 2013, umfasst es 442 Kilometer, und bereits im Juni wird es wieder um einiges länger sein. Eine noch rasantere Entwicklung hat das Hochgeschwindigkeitsnetz der chinesischen Eisenbahn genommen. Erst 2007 wurde die erste Strecke eingeweiht, gute fünf Jahre später verfügt China über das größte Hochgeschwindigkeitsnetz des Planeten. Dazu zählt auch die längste Strecke der Welt, die über 2.300 Kilometer von Peking ins südchinesische Guangzhou führt. Das entspricht in etwa der Entfernung von Kopenhagen bis zur Südspitze Siziliens.

Ähnlich explosiv hat sich das chinesische Internet entwickelt. Im Juni 2005 gab es in ganz China 103 Millionen Internetnutzer, was gerade mal 7,9 % aller Chinesen entsprach. Ende 2012 waren bereits 564 Millionen im Netz, 42,1 % der Bevölkerung. Jemanden, dem wie mir die Verkünstlichung der Welt gefällt, zwingen solche Modernisierungsprozesse geradezu zum Bleiben, weil man sie nur hier im Zeitraffer bestaunen kann.

Gleichzeitig finden in diesem Land gewaltige gesellschaftliche Umbrüche statt, die genauso aufregend sind. Gerade in jüngster Zeit überstürzten sich die Entwicklungen. Dabei sind die erfolgreichen Massendemonstrationen gegen zwei große Industrieprojekte im Juli 2012 in Shifang (Provinz Sichuan) und im Oktober 2012 in der ostchinesischen Stadt Ningbo (siehe auch Kapitel 52) nureinAusdruck des Wandels in den Köpfen der stetig wachsenden chinesischen Mittelschicht.

So wurden in letzter Zeit auch immer häufiger Forderungen nach Abschaffung der Zensur laut, und das nicht bloß außerhalb, sondern auch innerhalb des bestehenden Macht- und Mediengefüges. Als Anfang 2013 ein Editorial der liberalen ZeitschriftNanfang Zhoumozensiert und umgeschrieben wurde, protestierten die Redakteure offen und drohten mit Streik. Unterstützt wurden sie dabei durch Universitätsprofessoren sowie den Chefredakteur der TageszeitungBeijing News, der im Zusammenhang mit der Zensuraffäre von seinem Posten zurücktrat. Zur selben Zeit kündigte ein Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei an, die Arbeitslager würden noch im Laufe des Jahres 2013 abgeschafft. Zwar wurde diese Ankündigung danach wieder relativiert, doch dass sich China in absehbarer Zeit eher verrechtlichen und demokratisieren wird (siehe Kapitel 52) als in eine autoritärere Vergangenheit zurückzumarschieren, ist doch – trotz der Vorsicht, die man bei Prognosen walten lassen sollte (Kapitel 53) – sehr wahrscheinlich.

China und Deutschland

Die materiellen und gesellschaftlichen Veränderungen in China aber schärfen auch die Sinne für die entsprechenden Vorgänge in dem Land, aus dem man stammt. Denn anders als vielfach angenommen und behauptet, unterscheiden sich die Verhältnisse in China gar nicht so fundamental von denen in Deutschland, auch wenn die Deutschen etwas anders regiert werden. In beiden Ländern herrschen der gleiche Kapitalismus und die gleiche Marktwirtschaft. Dabei legt der chinesische Staat dem Kapital etwas kräftigere Zügel an, indem er Banken und Wirtschaft entschiedener steuert, während der deutsche die Existenz seiner Bürger über ein Sozialversicherungssystem abfedert. Auch weil Letzteres in China noch weitgehend fehlt, treten hier die gesellschaftlichen Widersprüche deutlicher zutage.

So erregen die chinesischen Widersprüche natürlich auch schneller die Aufmerksamkeit des internationalen Publikums. Vergleicht man dann aber ein konkretes Problem mit der Situation in Deutschland, bemerkt man bald, dass es dort ebenso existiert, wenn auch meistens geschickter verschleiert. Diese Rückschlüsse dürften alle ziehen, die China, Deutschland und den Rest der Welt weitgehend vorurteilslos und nicht isoliert voneinander betrachten. Als Altbundeskanzler Helmut Schmidt zum Beispiel im November 2012 vomHandelsblattzur Korruption in China befragt wurde, kam er wie von selbst auf die Korruption in Deutschland zu sprechen: »Also die internationalen Konzerne finanzieren natürlich die Korruption. Sie haben es bisher getan, und das werden sie auch in Zukunft noch tun … Das, was Siemens in China vorgeworfen wurde und was dem Herrn von Pierer vorgeworfen wurde, haben sie alle gemacht. Und manche machen es heute noch.« Streicht man aus diesen Ausführungen die Wörter »in China« und »manche«, wird man wohl die ganze Wahrheit haben.

Wer in China lebt, dem wird auch sehr schnell klar, dass die meisten Chinesen nichts anderes wollen, als möglichst bald denselben Lebensstandard wie im Westen zu genießen. Und der ist trotz der rasanten Entwicklung in den letzten Jahrzehnten bei Weitem nicht erreicht. Im Jahr 2011 betrug das durchschnittlich verfügbare Einkommen eines chinesischen Städters rund 21.000 Yuan (ca. 2.500 Euro) pro Jahr, und das eines Landbewohners 6.900 Yuan (ca. 825 Euro). Ein Deutscher hatte im selben Zeitraum durchschnittlich rund 27.000 Euro zur Verfügung. Beim Human Development Index, einem Indikator, der Faktoren wie Lebenserwartung, Alphabetisierungsrate, soziale Absicherung usw. vergleicht, steht China auf Platz 101 (2011). Das heißt, das Land rangiert zwar immerhin vor dem ärmsten europäischen Staat Moldawien sowie knapp hinter der Türkei, vom Lebensstandard der Deutschen (HDI-Index Platz 9) ist China aber immer noch so weit entfernt wie der Pluto von der Sonne.

Das Programm der chinesischen Regierung lautet deshalb, den Lebensstandard der Chinesen weiter zu steigern. So versprach der scheidende Staatspräsident Hu Jintao im November 2012 auf dem 18. Parteitag der Kommunistischen Partei eine Verdopplung des chinesischen Pro-Kopf-Einkommens für 2020. Für 2040 prognostiziert die Chinesische Akademie der Wissenschaften den Chinesen ein durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen von 20.000 US-Dollar pro Jahr. Achtzig Prozent aller Bürger würden dann in Städten leben, und etwa ebenso viele hätten eine Universitätsausbildung, absolute Armut sei ausgerottet, die durchschnittliche Lebenserwartung betrage mehr als achtzig Jahre und alle Bewohner des Landes seien kranken- und rentenversichert. Damit will China dann auf dem Human Development Index einen Platz unter den ersten 20 Staaten einnehmen. Nur zur Orientierung: 2011 war es Frankreich, das auf Position 20 stand.

Dass solche Zielvorgaben keine leeren Propagandaformeln sind, hat die chinesische Führung in den letzten Jahren bewiesen. So stieg allein von 2002 bis 2011 das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen im Land um erstaunliche 180 %. Auch wenn Teile der chinesischen Bevölkerung mit anderen Entscheidungen ihrer Regierung nicht einverstanden sind und mehr und mehr gegen ungerechte Enteignungen, Korruption oder Umweltverschmutzung rebellieren: Bei den Anstrengungen zur Steigerung des Lebensstandards, die die Regierung macht, hat sie die Bevölkerung nahezu geschlossen hinter sich. Zwar steht die Führung nach innen auch für wachsende Ungleichheit (der die ungleiche Reichtumsverteilung messende Gini-Koeffizient betrug 2012 nach Regierungsinformationen 0,474; damit ist der von Wissenschaftlern errechnete kritische Ungleichheitsquotient von 0,4 deutlich überschritten). Nach außen verfolgt Chinas Führung jedoch eine Politik zur Durchsetzung globaler Gerechtigkeit, indem sie dafür sorgt, dass sich die Lebensverhältnisse in China auf die in der Ersten Welt zumindest zubewegen.

China als Repräsentant einer Hoffnung auf ein besseres Leben – das sieht man wohl in vielen anderen Ländern der Dritten Welt so ähnlich. Und deshalb wundert es wenig, dass immer mehr dieser Staaten versuchen, dem chinesischen Entwicklungsmodell nachzueifern. So wachsen in Afrika gerade die Volkswirtschaften stark, deren Regierungen intensiveWirtschaftsbeziehungen zu China pflegen (Mosambik: 7,2 %Wachstum; Äthiopien: 10,7 %; Sambia: 6,6 %; alle Zahlen für 2011). Aber auch die Industrieländer profitieren von Chinas rasanter Modernisierung. Deutschland beispielsweise wurde wohl nur durch China davor bewahrt, im Zuge der Weltfinanz- und Wirtschaftskrise in eine Rezession abzurutschen. Während nämlich ab 2008 die deutschen Exporte in nahezu alle anderen Länder zunächst einmal einbrachen, steigerte sich der Wert der deutschen Ausfuhren nach China allein von 2009 bis 2011 von 37 auf 65 Milliarden Euro. Damit rückte China auf Rang 5 der Länder vor, in die Deutschland exportiert, knapp hinter Großbritannien.

Grenzen des Wachstums?

So haben also bisher fast alle etwas von den Bemühungen der chinesischen Regierung, China auf das Niveau der entwickelten Länder zu katapultieren. Es stellt sich allerdings die Frage, was passiert, wenn die Chinesen tatsächlich den Lebensstandard Deutschlands erreichen werden. Konkret hieße das nämlich, dass ein Chinese nicht mehr lediglich 1807 kg Öläquivalent Energie pro Jahr verbrauchen würde, sondern 4.003 kg (Zahlen nach Angaben der Weltbank für 2010), also rund das Doppelte. Und würde er so viel wie ein Amerikaner konsumieren, würde dieser Wert auf das Dreifache steigen. Über 1,1 Milliarden Chinesen würden im Ausland Urlaub machen, rechnet man auch hier die heutigen Zahlen für Deutschland auf China hoch (57.386.000 Touristenausreisen im Jahr 2010 in China; 72.300.000 im Jahr 2009 in Deutschland). Und etwa 676 Millionen private PKWs wären auf Chinas Straßen mehr oder weniger unterwegs, was etwa das Zehnfache von heute (65,39 Millionen im Jahr 2010) wäre. Hält das der Planet also wirklich aus, wenn jeder Chinese wie ein Deutscher leben wird?

Auch um zu begreifen, dass diese Frage keine ist, die sich erst zukünftige Generationen stellen müssen, ist es gut, in Peking zu leben. So erreicht exakt in diesem Moment, indem ich dieses Vorwort schreibe, die Feinstaubkonzentration in der Pekinger Luft (siehe auch Kapitel 26) einen historischen Spitzenwert (PM10: 755 µg/m3; PM2,5: 886 µg/m3, gemessen am 12. Januar 2013 um 20 Uhr von der Messstation in der US-Botschaft Peking). Das ist bei den kleineren und gefährlicheren PM2,5 das Fünfunddreißigfache des von der Weltgesundheitsorganisation als unschädlich eingestuften Tagesmittels und bei PM10 immerhin noch das Fünfzehnfache. Dabei verfügen erst rund fünf Prozent der Chinesen über einen PKW. Wie wird also erst die Luft in China zusammengesetzt sein, wenn die Chinesen so viele Autos wie die Deutschen besitzen? Welche Auswirkungen wird ihr erhöhter Energie- und Rohstoffverbrauch auf das Weltklima haben, auf die Weltmeere und auf die Nahrungsmittelproduktion? Und was passiert, wenn sich auch der Rest der Dritten Welt nach chinesischem Vorbild entwickelt?

Eigentlich ist es jetzt schon klar: Die Luftverschmutzungswerte in Peking demonstrieren jedenfalls beinah täglich jedem Bewohner dieser Stadt, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass das industrielle Wachstum in absehbarer Zeit tatsächlich an die Grenzen stoßen wird, die ihm Anfang der Siebzigerjahre des letzten Jahrhunderts für einen deutlich früheren Zeitpunkt prophezeit wurden. Schließlich gibt es nur eine Atmosphäre, in die die Abgase entlassen werden können, und auch die restlichen Ressourcen dieses Planeten sind nicht unbegrenzt vorhanden.

Dennoch werden die Chinesen auf Wachstum nicht verzichten wollen. Warum sollten sie auch? Nach mehr als einem Jahrhundert der Demütigungen und des Zurücksteckens, so denkt man in China, sind wir endlich auch mal dran. Hinzu kommt die permanente Propaganda, die das westliche Gesellschafts- und Konsummodell für sich selbst macht: in der Werbung, in Filmen, durch seine Kulturvermittlungsinstitutionen. Wer jeden Tag mit seinem Überfluss und Luxus protzt und dabei so tut, als ob er in der besten aller Welten lebe, muss sich nicht wundern, wenn es ihm der Rest der Menschheit nachtun will.

Der Westen muss sich ändern

Wer in Peking lebt, kommt aber auch schneller auf Ideen, wie das beschriebene Dilemma zu lösen wäre. Denn da man offenbar nur hier begreift, dass sich die Chinesen in puncto Wachstum keinesfalls ändern werden, wenn sich im vorbildlichen Westen nichts bewegt, kann das nur heißen, dass zunächst einmal die Bewohner der westlichen Welt umdenken müssen. Das wäre sowieso gerechter, haben sie doch schon viel länger einen hohen Lebensstandard genossen. Konkret müsste also der Pro-Kopf-Energieverbrauch im Westen nicht nur marginal, sondern dramatisch eingeschränkt werden. Der Individualverkehr wäre völlig aufzugeben und außerdem die ganze Warenproduktion umzubauen (zum Thema globale Gerechtigkeit siehe auch das Kapitel 5). Dies alles müsste eher heute als morgen passieren, auch um den Chinesen zu zeigen, dass eine solche Gesellschaft eine lebenswerte sein kann.

Leider werden diese Modellvorstellungen nicht realisiert werden, weil sich im Westen erst recht niemand beschränken mag. So präsentierte der Volkswagenkonzern zwei Tage nach den Pekinger Smog-Spitzenwerten und von diesen völlig unbeeindruckt seine Absatzzahlen. Dabei verkündete Konzernchef Martin Winterkorn stolz, man habe 2012 mit 9,07 Millionen verkauften Autos seinen Absatz um 11,2 % gesteigert. Überdurchschnittlich legte VW auf dem chinesischen Markt zu: Hier stieg der Absatz um knapp ein Viertel auf 2,8 Millionen Fahrzeuge. Dass diese Zahlen auch etwas mit dem Smog in China zu haben könnten, hörte man von Herrn Winterkorn natürlich nicht.

Der VW-Chef müsste wahrscheinlich erst nach Peking ziehen, damit er begreift, dass zumindest ein Teil der Umweltverschmutzung Chinas die ausgelagerte Umweltverschmutzung des Westens ist. Schließlich produziert man in China inzwischen auch die meisten der Produkte, die der Westen billig konsumiert. Dass dafür die Umwelt in China draufgeht, ist aber nicht nur Herrn Winterkorn egal, sondern auch fast allen anderen westlichen Konsumenten. Die Verschmutzung sollte sich bloß nicht auf das eigene Klima auswirken, und nicht auf den Zustand der Weltmeere, der putzigen Wale wegen.

Die Wut auf China

Jetzt allerdings, da sich China daranmacht, selbst in die Liga der Konsumnationen aufzusteigen, und beginnt, mit den Staaten des Westens um die letzten Rohstoffreserven dieser Welt zu konkurrieren, um sie für sich selbst zu verbrauchen, beginnen die Leute langsam fuchtig zu werden. Besonders deutlich wurde das im US-Präsidentschaftswahlkampf 2012, in dem China nahezu das einzige außenpolitische Thema war und praktisch jeder Kandidat die Chinesen für die schlechte Wirtschaftslage in den USA mitverantwortlich machte. Der chinesische Staat, so der allgemeine Tenor, manipuliere den Wechselkurs seiner Währung und greife auch sonst zu unfairen Handelspraktiken.

Auch in Deutschland nimmt das China-Bashing zu, wobei sich die Bundesregierung allerdings aus guten wirtschaftlichen Gründen zurückhält. Doch in der Bevölkerung rumort’s so laut, dass der anti-chinesische Lärm selbst bis nach Peking dringt. Wofür gibt’s das Internet? Als im Januar 2013 gemeldet wurde, dass der chinesische Staatsfond CIC Anteile an der deutschen Daimler AG erwerben wolle, überschlugen sich auf den Homepages der deutschen Zeitungenund Magazine die chinafeindlichen Leserkommentare. Dabei erregte man sich auf der MeinungsmacheplattformSpiegel onlinewieder einmal besonders stark: »Soll Deutschlandzur europäischen Außenstelle der Chinesen werden?«, fragte ein»chrimirk«, und jemand, der sich »staudamm« nannte,rief zum Widerstand auf: »So etwas muss verhindert werden!«

Auch bei jedem anderen China-Thema versammeln sich inzwischen aufSPONdie China verachtenden Massen, um den Chinesen ohne Unterlass »Patentklau«, ein »Arbeitssklavensystem«, ununterbrochene Menschenrechtsverletzungen, Kindermorde, soziale Verrohung, rücksichtslose Ausbeutung der Natur und brutale Unterdrückung vonMinderheiten um die Ohren zu hauen. Neu im Angebot ist dabei das chinesische Engagement in Afrika, über das diese Experten ebenfalls bestens Bescheid wissen: »Man sieht ja«, hieß es dazu in einem Kommentar, »wie die Chinesen Afrika ausbeuten, wie damals noch zur Kolonialzeit, nein – schlimmer noch.« Oder: »China ist eine absolut rücksichtslose Nation, die z. B. in Afrika seit Jahren wirtschaftlichen und ökonomischen (!) Raubbau betreibt. In China selbst nehmen sie auf nichts und niemanden Rücksicht und das Einzige was sie gut können ist die Herstellung von Plagiaten.« Das Fazit lautet dann meistens so wie in diesem Ausbruch vom Januar 2013: »China wird dank Umweltsünden, nationalen Egoismus, Wirtschaftsverbrechen wie Plagiate und menschenverachtende Haltung in der Weltgemeinschaft eines Tages unser aller Untergang sein.«

Man muss nicht unbedingt in Peking leben, um zu begreifen, dass es wohl kaum echte Sorge um das Schicksal der ausgebeuteten und geknechteten Chinesen ist, die die Hobby-Autoren umtreibt. Dazu reicht es, wenn man sich ein wenig in der Geschichte auskennt und denken kann. So schreibt der brillante Wolfgang Pohrt in seinem Essayband »Kapitalismus forever« sehr richtig über diese Sorte China-Lamentierer: »Wie soll man anders als mit Sarkasmus auf das scheinheilige Geflenne im Westen über chinesische Arbeitsbedingungen in Kohlegruben reagieren? In einer vergleichbaren Phase seiner Entwicklung hat der Kapitalismus im Westen weit schlimmere Menschenopfer gefordert. Das, was dabei herausgekommen ist, nennt sich dann Zivilisation, und der Papst und der Bundespräsident wollen es bewahren.« Pohrt vertritt allerdings – wie immer – auch hier eine Meinung, die nur eine kleine Minderheit in Deutschland teilt.

Die Mehrheit aber wütet wohl deshalb so stark gegen Regierung und Bewohner eines Staates am anderen Ende der Welt, weil die, die dazu gehören, spüren, dass sie durch den Aufstieg Chinas ihre Position als Herren der Welt verlieren. Die wurde noch vor ein paar Jahren automatisch mit dem Pass, der weißen Haut und dem dazugehörigen Portemonnaie geliefert. Es ist auch die Ahnung, dass es eben doch nicht nur Eigenschaften wie Fleiß, Pünktlichkeit, Pedanterie und die überragende Intelligenz, die man sich selbst zuschreibt, sind, auf denen der deutsche Wohlstand gründet, sondern dass für diesen eine ganze Reihe von weiteren und wichtigeren Faktoren mitverantwortlich sind.

Das China-Bashing wird also hauptsächlich von Angst gespeist. Und diese Angst ist angesichts der weltweit begrenzten Ressourcen nicht vollkommen unberechtigt. Allerdings wollen die Basher nicht verstehen, dass die Chinesen, die sie so verachten, nichts anderes sind als ihr eigenes Spiegelbild: Leute, die dieselben Wünsche und Bedürfnisse haben, und selbstverständlich auch genau dasselbe Recht, sie zu befriedigen. Sicher: Auch in China finden Ausbeutung und ökologischer Raubbau statt, oft sogar extremer als anderswo. Aber China macht nur das, was alle anderen auch betreiben. Wer allerdings die Schuld an den Übeln dieser Welt einseitig auf China schiebt, hat es bequemer. Er braucht nicht über die Lösung der Probleme nachzudenken, die eben nicht nur die Probleme Chinas sind, sondern den globalen Produktions- und Konsumverhältnissen entspringen.

Die einfachen Schuldzuweisungen vieler Deutscher rühren auch daher, dass die deutschen Medien eher selten auf globale Zusammenhänge hinweisen, speziell wenn es um China geht. So werden die Rekord-Absatzzahlen der deutschen Automobilindustrie in China in den Wirtschaftsteilen der großen deutschen Zeitungen zwar immer wieder groß gefeiert, doch über die Umweltprobleme, die sie heraufbeschwören, schreibt man in diesen Artikeln lieber nichts. Den Anzeigenkunden dürfte das auch kaum gefallen. Und letztlich auch dem deutschen Publikum nicht, das zu weiten Teilen auch etwas von dem Absatz deutscher Autos hat, wenn auch entschieden weniger als die Konzernbosse oder die Großaktionäre.