Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verbrecher Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Er war Straßenkämpfer, Oppositionsführer, Außenminister und Vizekanzler. Er war lange Zeit der beliebteste Politiker Deutschlands. Doch der Aufstieg des Joschka Fischer hat sich anders vollzogen, als dieser es darstellt. Wie wurde der Linksradikale zum Staatsdenker, schließlich zum Unternehmer in eigener Sache? Christian Y. Schmidt zeigt, wie Fischer und seine Gang es geschafft haben, aus der Sponti-Szene heraus wichtige Posten in Frankfurt am Main und Hessen zu erobern - und wie sie dabei ihre früheren Ideen und Ideale verleugneten. Auch 15 Jahre nach ihrem ersten Erscheinen ist diese biographische biografische Studie noch immer aktuell - und liegt endlich wieder in erweiterter Neuausgabe vor.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 467

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Vorwort zur Neuauflage

Vorwort

Unter Wurstfabrikanten

Frühe Sünden (1968–1976)

Auf der Suche nach der Arbeiterklasse

Nichts ist unmöglich – mit Dany

Im Jammertal

Der Revolutionäre Kampf haut auf den Putz

Bomben oder Steine schmeißen?

Comandante Joschka Fischer

Drei Strophen: Rot

»Verteidigungsminister« Fischer dreht durc

»Wir sind die Wahnsinnigen …«

Spätere Sühne (1977–1981)

»Stalin war so ein Typ wie wir …«

Der Kongreß der Irren

Im Kloster ist ’ne Zelle frei

Der rote Dany verfärbt sich

Jetzt oder nie – Amnesie!

Macht kaputt, was bei der Macht nicht mitm

Letzte Chance (1982–1985)

Alle für Joschka

Joschka für alle

Die Eroberung der Grünen

Familienkrach

Habemus Joschkam

Neues Glück (1985–1988)

Der grünste Minister des Planeten

Voll auf Regieren

Die Beamtenseele

Alles ist gut (1989–1993)

Im Großstadtrausch

Der neue Mensch

Auf zum letzten Gefecht

Zurück in die Vergangenheit (1993–?)

Die Sparstrumpfjahre

Hessen vorn

Die grüne Nation

Die große Illusion

Alle Macht den Drögen!EpilogFortsetzung folgt …?!

Wer oder was ist ein Denunziant?

Joschka Fischers Wandlung

Was ist ein Denunziant?

Wer ist Udo Riechmann?

Joschka Fischer und der Kosovo-Krieg

Die Verantwortung der Alt-Spontis

Bibliographie

Zeitschriften

CHRISTIAN Y. SCHMIDT

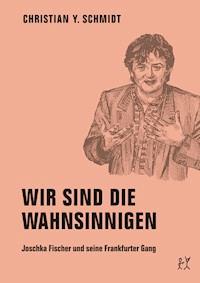

WIR SIND DIE WAHNSINNIGEN

Joschka Fischer und seine Frankfurter Gang

Die Menschen sind wie aus Papier.

F. M. Dostojewski, »Die Dämonen«

Vorwort zur Neuauflage

Als dieses Buch im Juni 1998 zum ersten Mal erschien, wurde es recht schnell ein kleiner Bestseller. Dass es kein wirklich großer wurde, lag an der überwiegenden Mehrheit der Medien, die es entweder bewusst nicht beachteten oder es aus diversen Gründen verrissen. Was ihre Motive dabei waren, ist im Epilog dieses Buches nachzulesen.

Obwohl die meisten Medien so taten, als sei das Buch nicht wirklich seriös, haben sie sich doch fast alle bei ihm bedient, manche mit, die meisten ohne Nennung der Quelle. Ende des Jahres 2000 und zu Beginn von 2001 erlebte »Wir sind die Wahnsinnigen« dennoch eine kleine Renaissance. Es begann damit, dass im November 2000 der Chefreporter des BerlinerTagesspiegelsJürgen Schreiber eigene Recherchen zur Vergangenheit Joschka Fischers veröffentlichte. Schreiber erklärte, der damalige Außenminister einer rot-grünen Regierung habe jahrelang »von einer Art Schweigekartell der Medien« profitiert, und führte weiter aus: »Erst der Autor Christian Schmidt durchbrach 1998 das Beschreibungstabu gegenüber Fischers ›Gang‹ in dem Buch ›Wir sind die Wahnsinnigen‹.« (Vgl. auch den Anhang dieses Buches).

Anfang Januar 2001 legte dann Bettina Röhl, Journalistin und Tochter Ulrike Meinhofs, mehrere Fotos und einen Film vor, auf denen Joschka Fischer eindeutig als Angehöriger einer Gruppe identifiziert wurde, die im April 1973 am Rande einer Demonstration einen Polizisten zusammengeschlagen hatte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt holten viele Journalisten die Lektüre von »Wir sind die Wahnsinnigen« nach, um sich mit dem nunmehr zweieinhalb Jahre alten Buch auf den Stand der historischen Fakten zu bringen. Anschließend verfassten sie ihre Artikel. Zutreffend schrieb Wolfgang Büscher in derWelt:»Im Grunde aber beruht alles, was jetzt über Joschkas Vergangenheit in den Zeitungen steht, auf Schmidts frecher Fischer-Biografie von 1998.«

Etwa zur selben Zeit deckte sich auch nahezu die ganzeCDU/CSU-Bundestagsfraktion mit Exemplaren von »Wir sind die Wahnsinnigen« ein, um am 17. Januar 2001 dem damaligen Außenminister in einer aktuellen Stunde im Bundestag peinliche Fragen zu seiner Vergangenheit zu stellen. Dabei wurde ausführlich aus dem Buch zitiert. Weil man aber offensichtlich den Inhalt kaum verstanden hatte, stellten sich die Konservativen bei ihrem Verhör so ungeschickt an, dass es für Fischer ein Leichtes war, den Fragen auszuweichen. Trotz des blamablen Ausgangs konnten sich damals einige Rechte nicht verkneifen, Fischer spektakulär zum Rücktritt aufzufordern.

Wie man weiß, ist Fischer nicht zurückgetreten, sondern hat zusammen mit Gerhard Schröder Deutschland noch knapp fünf weitere Jahre regiert. Damit konnte die rot-grüne Bundesregierung nahezu ungestört eine Politik durchsetzen, wie ich sie bereits im Januar 1999 prognostiziert hatte. Damals schrieb ich, dass »die Regierung Schröder/Fischer nach kurzer Schonfrist zu einer Politik des Sozialabbaus übergehen wird, wie man sie wohl in diesem Land noch nicht erlebt hat.« (siehe Epilog.) Dieser radikale neoliberale Umbau der deutschen Nachkriegsgesellschaft ist mit den Hartz-Reformen und der Umsetzung der Agenda 2010 wahr geworden.

Die Details dazu kann ich mir sparen. Inzwischen werden genug Leute die Folgen dieser Umverteilung von unten nach oben am eigenen Leib erfahren haben. Und seit es im Zuge der Weltfinanzkrise praktisch über Nacht wieder Mode geworden ist, den Kapitalismus irgendwie nicht gut zu finden, verliert selbst die deutsche Presse ein paar kritische Worte über diese Episode der Geschichte.

Als Joschka Fischer im November 2005 sein Amt an Frank-Walter Steinmeier abgeben musste, war von dieser Kritik noch nicht viel zu hören und zu lesen. Auch deshalb war Fischer während seiner ganzen Amtszeit der beliebteste Politiker der Deutschen. Weil er jedoch ohne einen höheren Posten keinerlei Lust auf Politik mehr verspürte, gab er am 1. September 2006 auch sein Bundestagsmandat zurück. Seitdem ist die politische Karriere Joschka Fischers beendet. Stattdessen kümmert sich der Mann nun darum, vom niedrigen Spitzensteuersatz, den er einst mitbeschlossen hatte, zu profitieren und möglichst große Summen Geld zu verdienen.

Dazu nutzt er wie selbstverständlich seine internationalen politischen Kontakte, die er als Außenminister geknüpft hat. Seit 2006 fungiert Fischer als Senior Strategic Counsel derAlbrightStonebridge Group (die bei Fischers Beitritt noch den Namen Albright GroupLLCtrug), einer globalen Consulting Firma der ehemaligenUS-Außenministerin Madeleine Albright und des vormaligen nationalen Sicherheitsberater Bill Clintons, Samuel Berger. Mit Albright – so wird es in der Presse kolportiert – verbindet Fischer seit dem Kosovo-Krieg eine innige Freundschaft. Wer einmal zusammen hat Bomben werfen lassen, versteht sich offenbar besonders gut.

Um noch mehr vom Beratungskuchen abzubekommen, gründete Fischer 2009 zusammen mit dem vormaligen Pressesprecher der grünen Bundestagsfraktion Dietmar Huber seine eigene Consultingfirma. Und um unmissverständlich klarzustellen, welches Produkt vermarktet werden sollte, wurde sie so genannt, wie eigentlich alle Unternehmungen hätten heißen müssen, an denen dieser Mann beteiligt war: Joschka Fischer & Company. Zugleich demonstrierte Fischer mit der Auswahl seines Personals, dass er »rigoros mit allem gebrochen [hat], was nur im Entferntesten nach Ökopaxe und Basisdemokratie riecht« (Wirtschaftswoche). So ist außer Huber nur noch einer mit von der Partie, der zuvor einmal für die Grünen gearbeitet hatte: Markus Kamrad, ehemaliger stellvertretender Sprecher der grünen Bundestagsfraktion und des schwarz-grünen Senats in Hamburg.

Von den übrigen Angestellten war ein Teil zuvor für den Spitzenverband der Deutschen Industrie unterwegs oder – wie es auf der Homepage von Fischers Firma sibyllinisch heißt – »für einDAX-Unternehmen«. Ein Subalterner ist Reserveoffizier der Bundeswehr und hatte u.a. als »strategischer Berater im Hauptquartier derKFORim Kosovo« gewirkt; eine weitere Mitarbeiterin war – man achte auf die seltsame Definition einer amerikanischen Regierungsbehörde – »als Beraterin für internationale Organisationen undNGOs wie demUS-Außenministerium und der Heinrich Böll Stiftung tätig.« Sonderlich überraschend ist diese Personalauswahl nicht. Fischers Gangs, Clans oder wie auch immer man die Gruppen bezeichnen will, mit denen sich der große Zampano umgab, existierten immer nur, solange sie dem Boss bei seinem Aufstieg nützlich waren. Anschließend wurden sie durch Leute ersetzt, die ihm vorzeigbarer schienen.

Global arbeitet Fischer jedoch weiter »im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit der Albright Stonebridge Group zusammen« (Homepage). In Deutschland kann seine Firma jetzt aber auch auf eigene Rechnung Verträge schließen. So heuerte der Ex-Außenminister 2009 als Berater beiBMWan und 2010 bei der Einzelhandelskette Rewe. Einen Job für Siemens teilt sich Fischer wiederum mit Albright. Beide Firmen wurden u.a. von dem Konzern beauftragt, die – man staunt dann doch ein wenig – »Entwicklung auch der Megacitys in China zu analysieren«.

Den Vertrag mit dem EnergiekonzernRWEhat Fischer sogar höchstpersönlich abgeschlossen, sodass sein Mitgesellschafter und die Angestellten nicht an seinem Honorar partizipieren. Dem Stromgiganten soll Fischer dabei helfen, das Erdgaspipeline-Projekt Nabucco zu realisieren. Das Entgelt dafür, so schätzte ein Ex-RWE-Manager gegenüber derWirtschaftswoche, dürfte »eine Million im Jahr nicht wesentlich unterschreiten«. Im selben Artikel aus dem Februar 2011 staunte übrigens der Autor nicht schlecht über die Bandbreite der Firmen, denen der ehemalige grüne Außenminister jetzt zu Diensten ist: »RWE, der Braunkohleverstromer,CO2-Luftverpester und Atomkraftwerk-Riese; Siemens, über Jahre eines der korruptesten deutschen Unternehmen;BMW, bis vor Kurzem noch Synonym fürPSohne Grenzen.« Das hatte man offenbar selbst bei der mit allen Wassern gewaschenenWirtschaftswochenicht für möglich gehalten.

Doch eigentlich ist alles so wie immer: Prinzipiell prinzipienlos nimmt Fischer jeden Job, den er kriegen kann. Und weil er halt einmal Karriere bei den Grünen gemacht hat, redet er für seine Auftraggeber jetzt irgendetwas von »Nachhaltigkeit« oder von »eine[r] strategische[n] Orientierung, die letztendlich auf ökologischer Glaubwürdigkeit gründen muss«. Diese Phraseologie ist alles, was bei Fischer von den einst beschworenen grünen Essentials hängen geblieben ist. Ansonsten ist da noch seine millionenschwere Villa im Berliner Ortsteil Grunewald, die den einst grünsten Minister des Planeten wenigstens noch ganz diffus an etwas Grünes bindet.

Diese Entwicklung kann jedoch nur noch den überraschen, der sich noch nie mit Fischers Lebenslauf beschäftigt hat. Doch obwohl seit »Wir sind die Wahnsinnigen« unendlich viele Fischerportraits und diverse weitere Fischerbiografien erschienen sind – darunter im Jahr 2007 das empfehlenswerte Buch »Meine Jahre mit Joschka« von dem bereits erwähnten Jürgen Schreiber –, scheint das Unwissen über Fischers Vergangenheit wieder zuzunehmen. Um diesem wenigstens ein bisschen entgegenzuwirken, erscheint »Wir sind die Wahnsinnigen« jetzt, fünfzehn Jahre nach der ersten und rund zwölf Jahre nach der letzten Auflage, wieder. Ein weiterer Grund ist, dass auch ich Joschka Fischer zum dreißigsten Jahrestag seines Einzugs in den Bundestag (6. März 1983) sowie seinem fünfundsechzigsten Geburtstag (12. April 1948) ein kleines Geschenk machen möchte.

Da aber nichts grundlegend Neues in Fischers Leben passiert ist, sehe ich keinen Grund, diese neue Ausgabe um eine detailliertere Darstellung von Fischers Aktivitäten der letzten Jahren zu ergänzen. Genauso wenig ist es wohl nötig, den bisherigen Inhalt zu überarbeiten. Offenbar fehlt seit dem Frühjahr 2001 nahezu sämtlichen deutschen Journalisten der Wille, weiter die ungeklärten Abschnitte in Fischers Vergangenheit zu recherchieren. Das heißt: Seit den erwähnten Enthüllungen von Bettina Roehl vor nunmehr rund zwölf Jahren, ist kaum etwas ans Tageslicht gekommen, was mich dazu zwingen würde, Kapitel in diesem Buch umzuschreiben oder Fakten zu korrigieren. Meiner Überzeugung nach bleibt »Wir sind die Wahnsinnigen« trotz der seitdem erschienenen sieben Fischer-Biografien das aktuellste und vor allem faktenreichste Fischer-Buch.

Wenn ich mich allerdings heute hinsetzen würde, um dieses Buch zum ersten Mal zu schreiben, würde ich wohl einige Schlussfolgerungen anders formulieren. Wahrscheinlich würde ich mich auch hin und wieder um eine entspanntere Ausdrucksweise bemühen. Das mag daran liegen, dass inzwischen nicht nur das Buch fünfzehn Jahre älter geworden ist, sondern auch ich.

Da es aber unverändert erscheint, ist »Wir sind die Wahnsinnigen« nunmehr nicht mehr nur ein Buch über die Geschichte Joschka Fischers, der Frankfurter Spontis und der Grünen, sondern auch ein Dokument der Zeit, in der es erschienen ist – und damit leider auch meiner eigenen Naivität. Zumindest Teilen von »Wir sind die Wahnsinnigen« ist sicher meine heimliche Hoffnung anzumerken, durch die Veröffentlichung dieser geballten Ladung Fakten möge sich doch etwas am Lauf der Geschichte ändern. Tatsächlich kam mir beim Schreiben immer wieder der Gedanke, dass die Grünen nach der Lektüre des Buchs gar nicht mehr anders könnten, als sich von der neoliberalen Orientierung Fischers und seinem Kriegskurs abzuwenden.

Das war natürlich der bare Unsinn. Joschka Fischer ist so etwaswie der Idealtypus derjenigen Achtundsechziger, die nachdem Ende der Revolte Karriere gemacht haben. Deshalb schriebich bereits 1998: Die Wähler der Grünen »erkennen sich und ihren gesellschaftlichen Aufstieg, ihre Anpassung an die ›Realitäten‹ in den Biographien der Fischers, Koenigs oder auchTrittins wieder; mit einem grünen Wahlkreuzchen stimmen sie nicht lediglich für diese, sondern auch sich selbst zu. Sie alle sind Angehörige eines neuen, gutsituierten Mittelstandes, die schon längst keine Veränderung der Verhältnisse mehr wollen, weil die ihnen, so wie sie sind, angenehm sind.« (siehe Kapitel »Alle Macht den Drogen«.) Diese Sätze gelten natürlich nicht nur für die Wähler, sondern so ähnlich auch für die Mitglieder der Partei und ihre Funktionäre. So ist mir heute durchaus klar, dass, wenn es Joschka Fischer nicht gegeben hätte, irgendein anderer bei den Grünen das erledigt hätte, was Fischer tat. Andernfalls hätten sich die Grünen wahrscheinlich ihrer eigenen, verbürgerlichten Basis entfremdet und wären heute einfach nicht mehr da.

Ein weiteres Dokument meiner Naivität ist sicher auch die am Ende dieses Buches erstmals abgedruckte Erklärung, die ich im Februar 2001 auf einer Lesung in Frankfurt am Main vorgelesen habe. Der Text stellt einen Zusammenhang her zwischen den Enthüllungen zu Fischers militanter Vergangenheit und dem von ihm mitgeführten Jugoslawienkrieg. So wollte ich zeigen, dass Fischers Politik inzwischen sogar Menschenleben kostete. Damals glaubte ich tatsächlich, mit diesem Appell wenigstens zwei oder drei Alt-Spontis von der Notwendigkeit überzeugen zu können, endlich das Schweigen über Fischers Vergangenheit zu brechen.

Natürlich hat auch das nicht geklappt. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass sich die ehemalige Frankfurter Sponti-Szene bis heute an einen untereinander vereinbarten Schweigepakt hält, da kann Joschka Fischer veranstalten, was er will. Für ihr Schweigen haben die Alt-Spontis Tausend Gründe, die niemand mit moralischen oder gar linken Appellen entkräften kann. Betrachtet man allerdings heute diese nur noch durch Treueversicherungen aneinander gebundenen Leute und vergleicht sie mit denen, die sie einst waren, fällt es einem schwer, nicht zu dem Schluss zu gelangen, dass es sich bei der Rebellion der westdeutschen studentischen Jugend der Jahre 1968ff. um einen der lächerlichsten Versuche in der Geschichte gehandelt hat, sich selbst und natürlich gleich auch den ganzen Rest der Menschheit aus dem Elend zu befreien. Zumindest ist selten eine Generation so großmäulig gestartet und stand am Ende so duckmäuserisch da.

Auch deshalb interessieren mich im Zusammenhang mit dem 68er-Nachfolgeprojekt Bündnis 90/Die Grünen und Joschka Fischer eigentlich nur noch wenige Fragen. Eine lautet: Weshalb sind sowohl diese Partei als auch der Mann nach wie vor auch bei Angehörigen der nachgewachsenen Generationen so beliebt? Was die Grünen angeht, beweisen das die anhaltend guten Wahlergebnisse auch in diesen Alterskohorten. Bei Fischer zeigte sich das zum Beispiel bei den Vorlesungen, die er im Frühjahr 2010 an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität hielt und die allesamt überlaufen waren. Und selbst die dröge, fast zweieinhalbstündige Fischer-Dokumentation »Joschka und Herr Fischer« von Pepe Danquart aus dem Jahr 2011 hielt sich ganze neun Wochen in den deutschen Kinocharts, obwohl sie von der Presse nahezu einhellig verrissen wurde (»unreflektierter Umgang mit seinem Gegenstand«;Süddeutsche Zeitung).

Diese ungebrochene Beliebtheit speziell Fischers ist für mich auch deshalb ein großes Rätsel, weil ich – das gebe ich gerne zu – angesichts der langsam nun doch anschwellenden kritischen Fischerbetrachtungen etwas anderes erwartet hatte. Vielleicht liegt es an der extremen Haltungslosigkeit dieses Mannes, die es jedem erlaubt, sich selbst in ihn hineinzuprojizieren? Oder sollte der Grund sein, dass Fischer nahezu perfekt die Person zu verkörpern scheint, die heutzutage fast jeder sein will: ein unglaublich individueller Rebell, der zugleich gesellschaftlich bewundert wird und obendrein noch ganz nebenbei sehr viel Geld verdient. Das ist tatsächlich eine Frage, die zu untersuchen vielleicht reizvoll wäre, aber sicher nicht für mich.

Interessant ist auch, ob es Joschka Fischer tatsächlich gelingen wird, die zahlreichen Geheimnisse, die sich um seine Existenz als militanter Linksradikaler in den Siebzigerjahren ranken, bis ans Ende seiner Tage zu bewahren. Oder schaffen es doch irgendwann wirklich investigative Journalisten, diese Fakten aus Fischers Leben nachzutragen? Besonders zuversichtlich bin ich nicht. Ich lasse mich aber immer gerne überraschen.

Peking, im März2013

Christian Y. Schmidt

Vorwort

Zugegeben: Mir sind Joschka Fischer und seine politischen Freunde nicht gerade sympathisch. Das wird man bei der Lektüre dieses Buches unschwer feststellen. Und doch gab es Zeiten, in denen ich andere Gefühle hegte – nicht zuletzt deshalb, weil es zwischen den Porträtierten und mir selbst einige biographische Parallelen gibt. Auch ich besetzte in den siebziger Jahren Häuser, kämpfte in meiner Heimatstadt Bielefeld tapfer gegen die Stadtsanierung und bewegte mich in einer politischen Szene, deren Protagonisten Joschka und Co. nicht unähnlich waren. Was mich aber von den letzteren unterschied, war mein Alter. Bei meiner ersten Hausbesetzung war ich fünfzehn, ein eher einfältiger und durchschnittlich begeisterter Mitläufer, der den Bielefelder Joschkas jedes entschlossene revolutionäre Wort gerneglaubte.

Als 1980 die Grünen gegründet wurden, war ich schon skeptischer. Was mich an der Partei hauptsächlich schreckte, war das schlabberige Ökogehabe und unfrohe Weltuntergangsgemähre ihrer Mitglieder. Schon deshalb wäre ich nie in diesePartei eingetreten. Doch so belustigend ich Habitus und Outfit der Grün-Alternativen auch fand, so teilte ich doch die meisten ihrer politischen Forderungen und Ziele. Und natürlich gefiel es mir, als nach den Bundestagswahlen 1983 ein gewisser Joschka Fischer mit geschliffenen Parlamentsreden die Abgeordneten der »Altparteien« provozierte. Auch als derselbe Mann 1985 hessischer Umweltminister wurde, hatte ich im Gegensatz zur Mehrheit der grünen Parteimitglieder nichtsdagegen. Einen Versuch, so dachte ich, sei eine grüne Regierungsbeteiligung doch allemal wert.

Im Frühjahr 1989 zog ich nach Frankfurt am Main. Hier las ich erstmals die von Fischers Mitstreiter Daniel Cohn-Bendit herausgegebene StadtzeitungPflasterstrand. Es war keine sehr angenehme Lektüre. Nicht nur der das Blatt prägende Lifestyle-Journalismus, oft gepaart mit einer wirren politischen Propaganda (z.B. in Cohn-Bendits Kolumne »C’est la vie«), ging mir auf die Nerven. Vor allem fiel mir auf, daß die Stadt, die in diesem Magazin beschrieben wurde, wenig bis gar nichts mit der zu tun hatte, in der ich lebte.

Gerade weil diese Leute unaufhörlich das Wort »Realpolitik« im Munde führten, fand ich das verdächtig und begann, mich intensiver mit dieser seltsamen Szene zu beschäftigen. Für dieses Buch begann ich 1996, in Bibliotheken und Archiven zunächst nach schriftlichen Zeugnissen diverser Frankfurter Szenegrößen zu forschen. Wenig später traf ich bei meiner Recherche jedoch auf unerwartete Schwierigkeiten: Ich wollte mich mit Leuten unterhalten, von denen ich wußte, daß sie wie Joschka Fischer, Daniel Cohn-Bendit und andere in den siebziger Jahren zur linksradikalen Szene Frankfurts gehört hatten. Es war zwar nicht gerade eine Mauer des Schweigens, auf die ich traf: Doch nachdem ich am Telefon gleich zu Anfang erklärt hatte, daß ich nicht beabsichtigte, eine Jubelbiographie zu schreiben, waren einige von ihnen an einem Gesprächstermin mit mir nicht mehr interessiert. Es dauerte einige Zeit, bis mir klarwurde, weshalb.

Denn ich fand dann doch ein paar Leute, die mir Details gerade aus Joschka Fischers politischer Vergangenheit erzählten, die ihm heute sicher unangenehm sein dürften. Einiges davon hatten sie, wie sie sagten, lange Zeit für sich behalten, wollten es aber angesichts der politischen Entwicklung, die Fischer mittlerweile genommen habe, nicht länger verschweigen.

Jene, die nicht mit mir reden wollten, hatten gleichfalls gute Gründe. Denn die Mitglieder der ehemaligen linksradikalen Szene Frankfurts sind bis heute eng miteinander verflochten, und zwar in einem wesentlich höheren Maße als in anderen deutschen Großstädten. Das liegt daran, daß die linke Bewegung in Frankfurt bei weitem nicht so zersplittert war wie anderswo, aber wohl auch an dem simplen Umstand, daß Frankfurt im Gegensatz zu anderen alten linken Hochburgen wie Berlin oder Hamburg relativ klein und überschaubar ist. Wie in einem Dorf kennt in diesem Milieu jeder jeden, zum Teil seit dreißig Jahren – und man ist sich um so näher, je enger man politisch oder gar qua Posten in jenes Netz um Joschka Fischer und seine Parteifreunde eingebunden ist, von dem in diesem Buch noch ausführlich die Rede sein wird. Da hält man zumal einem Fremden gegenüber lieber die Klappe.

Ich habe lange überlegt, ob ich bestimmte Fakten aus Fischers revolutionärer Vergangenheit hier präsentieren soll. Ist es nicht heute allzu sehr en vogue, mit Ideologie und militanten Aktionsformen der Achtundsechziger abzurechnen? Ist diese Abrechnung nicht auch ziemlich billig, gerade jetzt, da offensichtlich ist, wie naiv vieles von dem war, was die Führer der sich bis spät in die siebziger Jahre fortsetzenden Revolte dachten und taten? Und halte ich nicht vieles von den einstigen Widerstandsformen auch heute noch in bestimmten Situationen für angebracht, zumindest jedoch für verständlich? Sollte man also nicht wenigstens hier und da ein kleines Mäntelchen des Schweigens über das breiten, was Joschka Fischer heute selbst als dumme Jugendsünden begreift?

Es war Fischer selbst, der meine Bedenken ausräumte: Ich las ein Interview, das der damalige hessische Umweltminister 1992 demSpiegelgegeben hatte: »Man erkläre mir bitte«, sagte Fischer hier, »warum die Inoffiziellen Stasi-Mitarbeiter gejagt werden, während Egon Krenz unbehelligt spazierengehen darf. Warum soll niemand bestraft, warum sollen alle bloßgestellt werden? Pranger statt Strafprozeß, weil eine friedliche Revolution sich nicht getraut hinzulangen.« Nicht daß ich Egon Krenz oder andereDDR-Größen zu meinen Freunden zählte: Aber wer sich so staatstragend wie Fischer über die politische Vergangenheit eines Gegners erhebt, der schon längst geschlagen ist, wer so vehement und nur, weil es gerade opportun ist, dessen Bestrafung fordert, ja insgeheim sogar wünscht, man hätte mit ihm kurzen Prozeß gemacht: der fordert geradezu dazu auf, daß auch bei ihm selber einmal »hingelangt« und Licht in seine staatsabträgliche Vergangenheit gebracht wird.

In Anbetracht der geschilderten Frankfurter Verhältnisse habe ich mich andererseits dazu entschlossen, einige Interviewpartner, die mir mit Informationen speziell zu Joschka Fischers militanter Phase weiterhelfen konnten, in der Anonymität zu belassen. Für sie, die gewissermaßen den Ehrenkodex der ehemaligen linksradikalen Szene Frankfurts verletzt haben, hätte eine Namensnennung vermutlich unangenehme Folgen. Ich versichere aber, daß alle hier wiedergegebenen Details von mehreren Personen unabhängig voneinander bestätigt wurden und beweisbar sind, wenn sich Fischer sein Verdrängen gerichtlich bestätigen lassen will.

Ich habe mich allerdings auch bei der Darstellung der Frühzeit der Frankfurter Spontiszene hauptsächlich auf schriftliche Zeugnisse gestützt, u.a. auf die ZeitungWir wollen allesder Spontiorganisation »Revolutionärer Kampf« und das Frankfurter StudentenmagazinDiskus. Für die Entwicklung der »Fischer-Gang« von revolutionären Spontis zu grünen Realos war Daniel Cohn-BenditsPflasterStrandeine wesentliche Quelle; um der besseren Lesbarkeit willen wird diese nur dort explizit angeführt, wo es mir notwendig erschien. Eine wichtige Hilfe waren mir darüber hinaus die ausgezeichneten Aufsätze von Wolfgang Kraushaar (heute Mitarbeiter des »Hamburger Instituts für Sozialforschung«) zur Frankfurter Spontiszene undzu Joschka Fischer. Auch den 1996 erschienenen dokumentarischen Roman »Fuchstanz« von Heipe Weiss habe ich für dieses Buch herangezogen. Er sei jedem empfohlen, der mehr atmosphärische Details aus der Frankfurter Spontiszene erfahren will. Ergänzt wurden diese Informationen durch Gespräche, die ich mit beiden Autoren geführt habe. Richard Herding vom Frankfurter »Informationsdienst (ID): Zentrum für alternative Medien« stellte mir zudem einiges Material aus seinem Privatarchiv zur Verfügung, u.a. Flugblätter und interne Protokolle des Revolutionären Kampfes, an die ich ansonsten kaum gelangt wäre. Allen dreien sowie meinen zahlreichen, hier ungenannt gebliebenen Interviewpartnern sei hiermit herzlich gedankt. Mein Dank gilt auch Dieter Bott, Gerhard Fischer, Thomas Gsella, Mariela Milkowa, Claudia Römer, Jürgen Roth, Oliver Schmitt und Hans Zippert. Ohne ihre Hilfe bei der Materialbeschaffung, ihre Anregungen und Korrekturen wäre dieses Buch sicher niemals in Druck gegangen.

Unter Wurstfabrikanten

Die Party endete, als derDJgegen halb eins den Rolling-Stones-Titel »Sympathy for the devil« auflegte. Das mußte wohl so sein. Trotzdem tanzten nur ein paar verloren wirkende Gestalten. Dann setzte die Anlage aus. Doch auch das war eigentlich Wurscht. Die meisten Gäste waren um diese Zeit bereits gegangen.

Schon vorher war diese Feier so aufregend gewesen wie das Ambiente, in dem sie stattfand. Die Architektur der nordrhein-westfälischen Landesvertretung in Bonn erinnert stark an das Foyer einer Gesamtschule. Dabei sollte der achtzehnte Geburtstag der Grünen an diesem 12. Januar 1998 eigentlich ein rauschendes Fest werden. Nicht nur ein Jubiläum wollte man feiern, sondern zugleich ein Signal setzen. Ein Signal zum Aufbruch der grünen Partei in den Bundestagswahlkampf 1998, von dem man sich vieles erhofft.

Woran aber liegt es, daß von einer Aufbruchstimmung nicht viel zu spüren ist? An den überall herumhängenden Wahlplakaten? Sie zeigen ein großes »Ü« (für Grün), dem man ein lächelndes Strichgesicht gemalt hat. Das »Ü« wird hier erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Von Claudia Roth, der grünen Europaparlamentarierin, die offensichtlich so etwas wie die Betriebsnudel der Partei ist. Sie moderiert die Veranstaltung zusammen mit Volker Beck, stöckelt auf hochhackigen Absätzen unbeholfen über die Bühne, wiegt den roten Mop auf dem Kopf und singt »Mit achtzehn hat man noch Träume«. Ihr Konterpart antwortet gespielt empört. »Wir wollen keine Träume, wir wollen die Bundestagswahl gewinnen!« Das soll komisch wirken. Aber es klingt nur fürchterlich schief und verkrampft.

Vielleicht liegt es auch an den verschiedenen Rednern und Rednerinnen, die jetzt ans Pult treten. Zum Beispiel an Gunda Röstel. Sie ist Parteisprecherin und Lehrerin und sieht auch so aus. Leiernd liest sie einen Text vom Blatt ab, der aber niemanden im Saal so recht interessiert. Erst als nach ihr einer auftritt, dessen Erscheinungsbild an jemanden erinnert, der in Fußgängerzonen Teppichshampoo verkauft, legt sich das allgemeine Gebrabbel. Jürgen Trittin gibt sich locker und aufgeräumt. Den neunzehnten Geburtstag, verkündet er augenzwinkernd, wollten die Grünen nicht mehr hier im Saal, sondern im Haus gegenüber feiern. Gegenüber, da liegt das Kanzleramt. Angesichts einer solch subtilen Bemerkung wird es im Saal doch etwas lebhafter. Erst recht, als der Redner noch einen draufsetzt: »Jetzt wird’s ernst. Denn das Jugendstrafrecht ist mit achtzehn nicht mehr garantiert!« Wie bitte? Ach so: Die Grünen wollen regieren, und deshalb, dies meint wohl der lustige Onkel dort auf dem Podium, sollen sie sich gefälligst am Riemen reißen.

Leicht onkelig oder auch tantig wirken sie hier alle, auf dieser grünen Familienfeier. Und auch bei der offensiv zur Schau getragenen Zwangslustigkeit fühlt sich der Beobachter mit Schaudern an die eigene frühe Jugend erinnert, als man ähnliches im Kreis der eigenen Familie erdulden mußte. »Jürgen, tritt ihn, den Schröder!« wortspielt Tante Claudia. Und die ganze Verwandtschaft ist jetzt ernsthaft begeistert.

Natürlich werden, wie es sich für ein Familientreffen gehört, auch Dias vorgeführt. Aus der Zeit, als die ganze Sippschaft noch so viel jünger war. Damals trugen die Männer lange, gern auch fettige Haare und die Frauen Hosen oder exotische Gewänder. Guck mal, da wird Joschka Fischer von Polizisten weggetragen! Und da entrollt Jutta Ditfurth ein Plakat mit der Aufschrift »Stillegung aller Atomanlagen«! Und hier, das ist doch Hubsi Kleinert, der da mit einem Ball zum Basketballkorb springt! Dazu erzählt Onkel Jürgen die Geschichte, wie er einmal zusammen mit 800 Leuten (in zehn Jahren werden es 8000 sein) ein Haus besetzte. Und Michael Vesper, grüner Bauminister in Nordrhein-Westfalen,schwärmt davon, wie man damals, vor achtzehn Jahren bei der Parteigründung in Karlsruhe, noch auf dem Fußboden in einer Turnhalle übernachtete. O ja, was waren sie doch damals für Draufgänger. Und gesellschaftliche Außenseiter, geächtet und verfemt.

Das ist heute nun wirklich längst passé. Heute schaut Guido Westerwelle auf der Party vorbei und in Vertretung des Regierungschefs dessen Kanzleramtsminister Bohl. Artig nimmt man ihre Glückwünsche entgegen. Auch der Bundesgeschäftsführer derSPD, Müntefering, läßt sich für zehn Minuten blicken. Vor den Fernsehkameras, die ihn umringen, stellt er den Grünen im Namen seiner Partei in holpernder Reimform »das Reifezeugnis« aus. Ach ja, die grüne Partei wird achtzehn. Ist jetzt reif zum Regieren. Da ist ein Reifezeugnis allemal ein originelles Mitbringsel.

Liegt es also auch an diesen schwer hofierten Gästen, daß sich auf der Feier trotz des permanent beschworenen Aufbruchs nur mehr gehobene Wartesaalatmosphäre verbreitet? Oder hat eventuell Joschka Fischer diese Stimmung aus seinem Bundestagsbüro mitgebracht? Der Auftritt des Superstars der grünen Partei unterscheidet sich so überhaupt nicht von dem der Prominenz der anderen Parteien. Auch Fischer ist von einem Troß von Anhängern und Kameraleuten umringt, auch er ist nicht gekommen, um sich zu amüsieren, sondern um für eine dreiviertel Stunde Präsenz zu zeigen, Interviews zu geben und natürlich um jedermann Regierungsfähigkeit zu demonstrieren. Und dabei verkniffen dreinzuschauen.

Es liegt wohl an allen und allem zusammen. Dabei hatte derselbe Joschka Fischer vor Jahren noch gewarnt: »Das Grauschleierhafte der Altparteien greift zunehmend auch auf die Grünen über. Die Langeweile, die auch von den Grünen ausgeht, könnte sich für uns als gefährlich erweisen.« Doch die Warnung hat offenbar nichts gefruchtet. Das zeigt sich nicht nur hier auf dieser Geburtstagsparty. Auch die Parteitage, Wahlveranstaltungen und Geschäftsstellen der Grünen verströmen schon seit Jahren denselben Mief wie die aller anderen Parteien.

Diese Langeweile, sie scheint der zwangsläufige Ausdruck einer grünen Politik zu sein, die sich von der der »Altparteien« nicht mehr unterscheidet. Auch das kann man auf dieser Geburtstagsfeier erfahren. Findet sie doch nur wenige Tage vor einem Sonderparteitag statt. Auf diesem wollen die nordrhein-westfälischen Grünen darüber abstimmen, ob sie die rot-grüne Koalition in Düsseldorf fortsetzen sollen, obwohl ihr Koalitionspartner, dieSPD, den Braunkohletagebau »Garzweiler Ü« genehmigen will. Wie angestrengt eifrig und aufgeregt auf der Party die verschiedensten kleinen Grüppchen darüber diskutieren! Als ob sie nicht wüßten, daß die Entscheidung längst gefallen ist, und wie die Abstimmung ausgehen wird. Nämlich so, wie sie in den letzten Jahren immer ausging, wenn die Grünen die Wahl hatten zwischen Regierungsbeteiligung und Opposition: fürs Regieren.

Immer irgendwo mitzuregieren, das ist offensichtlich das einzige Ziel, das die Grünen noch verfolgen. Und dafür sind sie bereit, auch ihre letzten inhaltlichen Forderungen aufzugeben. Wie aber konnte das passieren, wo doch die Partei vor achtzehn Jahren gegründet wurde, um als »Anti-Parteien-Partei« die herrschende Politik außer- und innerparlamentarisch kompromißlos zu bekämpfen? Klaus Kinkel, ein Mann, der sich alsFDP-Mitglied in opportunistischen Gefilden bestens auskennt, erklärt mit einer hübschen Metapher, wie solche Positionswechsel zustande kommen: »Die Diskussion mit Vegetariern wird anders, sobald sie eine Wurstfabrik geerbt haben.« Anders schon. Aber, wie man sieht, nicht interessanter.

Der erste, der sich in der grünen Partei für dieses Erbe interessierte, war der so verkniffen wirkende Herr Fischer. Er, der Metzgerssohn, meinte als erster, es sei für die Grünen besser, sich am Management der Würstchenbude Staat zu beteiligen, als weiter auf den radikalen Forderungen zu beharren, für deren Umsetzung sie einstmals angetreten waren. Fischer war auch der erste, der in diese Firma eintrat und als grüner Minister mit ihrer Verwaltung begann. Doch damals, vor über dreizehn Jahren, war Fischer lediglich der Anführer einer grünen Fraktion, die sich »realpolitisch« nannte, einer kleinen Minderheit innerhalb einer buntgemischten Partei. Diese »Realpolitiker« erklärten schon bald, dieser Staat sei zwar, so wie er ist, etwas reformbedürftig, im Prinzip aber voll in Ordnung. Während die große Mehrheit der Grünen noch lange an der Vorstellung festhielt, erst einmal gelte es, einige grundlegende Dinge zu ändern, bevor man sich aufs Regieren einlassen könne.

Heute sind die Zeiten der unterhaltsamen Flügelkämpfe in der grünen Partei vorbei. Heute ist es Joschka Fischer, der den Kurs vorgibt, auch wenn die sogenannten Parteilinken, die Trittins, Volmers und Müllers, sich hin und wieder ein wenig zieren. Doch es braucht immer nur ein Weilchen, bis auch sie auf die Linie des unumschränkten Bosses einschwenken und ihm folgen. Denn eines ist völlig klar: Realos, das sind heute bei den Grünen alle.

Eben das macht die Partei zu dem faden Verein, der sie heute ist. Und daß sie dazu wurde, daran ist Joschka Fischer maßgeblich beteiligt, auch wenn er die Langeweile nicht wahrhaben will und immer noch meint, die von ihm propagierte »Realpolitik« sei eine »spannende« Sache. Wie aber konnte sich Fischer mit seinen Vorstellungen in doch relativ kurzer Zeit durchsetzen? Wie war es ihm möglich, vom Boß einer Minderheit zum Chef der Mehrheit zu werden? Soviel ist sicher: Allein hat er es nicht geschafft. Ein ganzer Pulk um Fischer herum hat dabei kräftig mitgeholfen; Leute, die zuerst von anderen, später dann von ihrem Boß selbst nicht ohne Stolz die »Fischer-Gang« genannt wurden. Mögen auch Politik und Zustand der Grünen heute nur noch ein mildes Gähnen hervorrufen; wie sie zu dem tristen Haufen wurden, der sie heute sind, ist hochinteressant. Es ist eine Geschichte des Hauens und Stechens, der hübschen Intrige und der plumpen Verleumdung, kaum zählbarer gebrochener Versprechen und ebensovieler Tauschungsmanöver, aber auch des Unsinns und des Klamauks.

Diese Geschichte ist nicht zu verstehen, wenn man ihre Vorgeschichte nicht kennt. Vielleicht ist sie für manchen sogar von größerem Interesse, enthält sie doch einige Kapitel, die Fischer und seine Kumpane am liebsten immer im dunkeln beließen. Denn wie kam es, daß sich ausgerechnet Joschka Fischer zu dem stinknormalen staatstragenden Realpolitiker entwickelte, der er heute ist? Hat man nicht irgendwo läuten gehört, daß gerade er sich einst ganz besonders wild und aufmüpfig gebärdete? Waren nicht Fischer und seine Genossen vor langer Zeit so etwas wie aufrechte Kämpfer für – ja, wie hieß das damals? – genau: die Revolution? Wollten uns nicht gerade Joschka Fischer und die Seinen für immer von allem Unrecht und jedweder Unterdrückung befreien? Und von der Trostlosigkeit und Langeweile dazu?

FrüheSünden(1968–1976)

Auf der Suche nach der Arbeiterklasse

Die Geschichte der grünen Realos beginnt lange vor der Gründung der grünen Partei im Jahr 1980, nämlich etwa Ende 1969, zu einer Zeit also, da in Deutschland die Herren Ho Chi Minh und Mao Tse-tung, Karl Marx und Che Guevara regierten. So erzählten es jedenfalls diejenigen, die heute um die Fünfzig sind, und wir müssen es ihnen wohl glauben.

In dieser sagenumwobenen Zeit wurde in Frankfurt am Main von rund dreißig Leuten eine kleine Organisation gegründet, die sich zunächst »Betriebsprojektgruppe« (BPG) nannte. Ein bescheidener Name, der noch nichts von den großen, ja welthistorischen Zielen dieser Gruppe verriet, eher eine gewisse Unentschlossenheit auszudrücken schien. Fast konnte man glauben, hier hättensich Wissenschaftler zusammengeschlossen, die ein gemeinsames Forschungsprojekt verfolgten. Für Außenstehende wurde erst klar, daß dieBPGkeineswegs beabsichtigte, Forschungsgelder zu beantragen, als sie sich rund ein Jahr später umbenannte. Wild entschlossen und programmatisch hieß man jetzt »Revolutionärer Kampf«, und als Gruppensymbol wählte man sich eine geballte Faust, die dem Betrachter schwungvoll direkt ins Gesicht zu fliegen scheint.

Im Gründungsjahr 1969 allerdings hatte die Revolution gerade eine größere Niederlage erlitten. Waren die antiautoritärenStudenten in den Jahren 1967/68 in der ganzen Bundesrepublik, ja, wie es schien, auf der ganzen Welt auf dem Vormarsch, konnte man in jenem Jahr die Zeichen des Niedergangs ihrer Bewegung nicht mehr übersehen. Schon im Mai 1968, auf dem Höhepunkt der Revolte, hatten die Studenten ihr erklärtes Ziel, die Verhinderung der Notstandsgesetze, verfehlt. Jetzt begann der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS), der den Widerstand organisiert hatte und die Revolution herbeiführen wollte, zu zerfallen.

Das große Problem der revoltierenden Studenten waren die Arbeiter. Anfangs hatten ihre Führer geglaubt, daß die »werktätigen Massen« sich dem Aufstand der Studenten anschließen und zusammen mit ihnen das kapitalistische System hinwegfegen würden, um anschließend eine sozialistische Gesellschaft zu errichten. Die Mehrzahl der Arbeiter jedoch dachte anders. Sie hielt die Studenten für ungewaschene Faulenzer, die lediglich deshalb Krawall machten, weil sie keine Lust hatten, zu arbeiten bzw. zu studieren. Die Studenten wiederum wußten, daß es ohne die Arbeiterklasse keine Revolution geben würde. Sie standen vor einem echten Dilemma. Und man fragte sich mit Lenin: »Was tun?«

Ein Teil der Studentenführer war der Meinung, nur eine gut organisierte kommunistische Partei könne die Arbeiter für die Revolution begeistern. Man nahm ein Vollbad, ließ sich die Haare schneiden, verfluchte harte wie weiche Drogen, brach mit dekadenten Erscheinungen wie freier Liebe und machte sich munter an die Gründung der Partei der Arbeiterklasse. Da aber die diversen Studentenführer im Laufe der Kämpfe nicht nur den Staat und die herrschende Kapitalistenklasse zu hassen gelernt hatten, sondern sich mittlerweile auch gegenseitig verabscheuten, entstanden gleich mehrere revolutionäre kommunistische Parteien oder Bünde. Schon Ende 1968 wurde dieKPD/ML(Marxisten/Leninisten) gegründet, der Anfang der siebziger Jahre u.a. dieKPD, der Kommunistische Bund Westdeutschland (KBW) und der Kommunistische Arbeiterbund Deutschlands (KABD) folgen sollten. Gemeinsam war all diesen Parteien, daß sie für sich in Anspruch nahmen, die legitime Nachfolgerin der 1956 vom Verfassungsgericht verbotenen Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) zu sein oder es in naher Zukunft zu werden, daß sie straff organisiert waren und sich ideologisch an derKPChinas orientierten.

Ein anderer Teil der Studenten zog aus dem Scheitern der Revolte den Schluß, man müsse in die Parteien eintreten, in denen die Arbeiter traurigerweise schon organisiert waren, zum Beispiel in dieSPD. Nur so lasse sich tatsächlich etwas erreichen. Die Jusos erhielten 1969 großen Zulauf und entwickelten sich von einem zahlenmäßig eher unbedeutenden Diskutierzirkel zu dem mitgliederstarken, angeblich linksradikalen Haufen, den besonders dieBild-Zeitung jener Tage gerne in dieser Organisation sehen wollte.

Auch die 1968 von altenKPD-Funktionären gegründeteDKP, die, anders als die studentischen K-Gruppen, tatsächlich zu einem Drittel aus Arbeitern bestand, wurde in dieser Zeit um ehemaligeSDS-Mitglieder verstärkt. Gemeinsam war den Jusos und derDKPallerdings – bei allen sonstigen Unterschieden –, daß sie die Revolution aus ihren Programmen gestrichen hatten und den Sozialismus über den Weg der Reformen erreichen wollten.

Das kleine Häuflein der Gründer der Frankfurter Betriebsprojektgruppe jedoch gab sich viel radikaler als alle anderen Gruppierungen. Kompromisse mit dem »System« kamen für diese Revoluzzer nicht in Frage, auch nicht nach der Niederlage der Studentenrevolte. Die Reformisten vonSPDund auchDKP, so meinte man, verbreiteten nur Illusionen über den wahren Charakter des kapitalistischen Staates; der sei nämlich keinesfalls reformierbar, sondern durch und durch marode und müsse auf jeden Fall mit Gewalt gestürzt werden. In diesem Punkt waren sich die Basisgrüppler mit den frisch gegründeten kommunistischen »Sekten« einig. Was ihnen aber an den Parteigründern nicht gefiel, war ihr dogmatischer Marxismus-Leninismus, die autoritäre Organisationsform einer klassischen kommunistischen Kaderpartei – und der biedere Kurzhaarschnitt der Parteimitglieder. So wurde die Betriebsprojektgruppe das Sammelbecken derjenigen in Frankfurt, die weder Lust verspürten, sich die gerade erst zur Matte ausgewachsenen langen Haare abzuschneiden, noch mit den radikalen antiautoritären Inhalten der Studentenbewegung zu brechen.

Dazu gehörten ehemaligeSDS-Funktionäre wie Frank Wolff, Reimut Reiche oder Udo Riechmann. Auch der aus Frankreich ausgewiesene und seit 1968 in Frankfurt ansässige Anführer der französischen Studenten, Daniel Cohn-Bendit, war mit von der Partie. Neben diesen bereits öffentlich profiliertenAPO-Prominenten stießen etliche Aktivisten aus der zweiten Reihe der Frankfurter Studentenbewegung zur Gruppe. Der wohl schon damals wichtigste: ein schmächtiger junger Mann aus dem Schwäbischen, ein gewisser Joseph Fischer. Er ließ sich »Joschka« rufen.

Für Joschka Fischer sollte die Betriebsprojektgruppe alias Revolutionärer Kampf in den nächsten Jahren eine entscheidende Bedeutung gewinnen, bildete sie doch so etwas wie die Keimzelle seiner späteren Gang. Viele, die später zum verzweigten Geflecht um den grünen Realochef zählen werden, waren hier bereits dabei. Tom Koenigs zum Beispiel, später u.a. grüner Umweltdezernent und Stadtkämmerer in Frankfurt, oder Thomas Schmid, damals ein wichtiger Ideologe nichtnur dieser Gruppe, viele Jahre später stellvertretender Chefredakteur des BoulevardblattsHamburger Morgenpost. Auch Magarethe Nimsch, zukünftige Gesundheitsstadträtin in Frankfurt, dann hessische Staatsministerin, kämpfte in diesem Verein für die endgültige Zerschlagung des Kapitalismus, genauso wie Johnny Klinke, seit einigen Jahren Chef eines Frankfurter Varietés, der Kabarettist Matthias Beltz, der Kneipier und Musikveranstalter Ralf Scheffler oder Klaus Trebes, heute Besitzer eines Nobelrestaurants im Frankfurter Westend.

Auch den damals noch keineswegs so illustren Mitgliedern der Betriebsprojektgruppe war klar, daß sie als Studenten oder Gymnasiasten allein keine Revolution zustande bringen würden. Aber wie konnte man, so fragte man sich – noch eher wie ein braver Bruder Grimm als ein berufsrevolutionärer Genosse – in einem ersten theoretischen Papier, »das Proletariat aus seinem Dornröschenschlaf erwecken.«? Während man darüber noch angestrengt diskutierte, hatten Mitglieder verschiedener K-Gruppen die Idee, einfach die Universitäten zu verlassen und dorthin zu gehen, wo sich die Arbeiter in der Regel tagsüber versteckt hielten: in die Fabriken. Auch in Frankfurt war es dieKPD/ML, die als erste damit begann, ihre Kader in diverse Abteilungen des Hoechst-Konzerns einzuschleusen und die Arbeiter vor Ort zu agitieren.

Kurze Zeit vorher waren bereits einige der Arbeiter, die 1968 noch nichts von Rudi Dutschke und Genossen wissen wollten, von ganz allein aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht und hatten in dem Moment, in dem die revoltierenden Studenten dabei waren, sich zu zerstreiten, einfach allein mit dem Klassenkampf begonnen. Im September 1969 brach, ausgehend von Hoesch in Dortmund, plötzlich eine Welle spontaner Streiks los, an denen sich schließlich insgesamt rund 150 000 Arbeiter beteiligten. Das schien das Signal dafür zu sein, daß es wirklich ernst wurde mit der erwarteten Revolution. Für Cohn-Bendit, Fischer und Genossen galt es, keine Zeit mehr zu verlieren, sollte der Lauf der Weltgeschichte nicht über sie hinwegeilen: »Aufgewühlt durch die Septemberstreiks 1969 standen wir vor dem Problem, ein neues Verhältnis zu den Arbeitern zu finden.« (Cohn-Bendit)

Klar war, daß man es der Konkurrenz von derKPD/MLnachmachen und ebenfalls in einer Fabrik arbeiten wollte. Weniger klar war allerdings, was man dort eigentlich – außer eben arbeiten – genau machen sollte, auf welche Weise man also seine »Prinzessin« – doch, genau so formulierte man – zur Revolution verführen konnte. Die orthodoxen Marxisten-Lenisten – im linksradikalen Milieu auch kurz »MLer« genannt – hatten es da einfacher, sie erhielten die Direktiven für die Betriebsarbeit direkt von ihrem jeweiligen Zentralkomitee. Darin sagen leitende Genossen wie Christian Semler oder Joscha Schmierer, die Tag und Nacht die Klassiker des Marxismus-Leninismus, vergilbte Ausgaben derRoten Fahneaus den zwanziger Jahren und diePeking-Rundschaustudierten, um die Parteilinie und damit das festzulegen, was ihre einfachen Parteimitglieder zu denken, zu tun und zu lassen hatten. Doch während sie heute in diversen Blättern den Weg zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung samt der ihr angeschlossenen Marktwirtschaft weisen (Peter Gauweiler über dasjüngste Buch des ehemaligenKBW-Chefs Schmierer: »… hättebei jedem Aufsatzwettbewerb der Jungen Union gute Chancen«), lautete damals ihre Direktive für die ihnen unterstellten K-Grüppler, sich in den Betrieben den Gepflogenheiten des Proletariats möglichst geschmeidig anzupassen. Nur derart domestiziert hätten Kommunisten eine Chance, von den Arbeitern akzeptiert zu werden und ihre revolutionären Ideen an den Mann zu bringen. Konkret bedeutete das – neben dem obligatorischen Gang zum Friseur – nicht nur, sich in der Fabrik möglichst wie ein Arbeiter zu geben und so zu reden, sondern auch das Privatleben eines vorbildlichen, moralisch einwandfreien, also eher langweiligen Arbeiters zu führen: Nicht nur eine Ehe wurde auf diese Weise gestiftet.

Die Mitglieder der Betriebsprojektgruppe hingegen verspürten keinen Drang, wegen des Proletariats zu heiraten oder so zu tun, als wären sie waschechte Arbeiter. »Wir konnten«, so formulierte es der Genosse Thomas Schmid, »in den Lebensformen der Arbeiter wirklich kein Vorbild sehen.« Und so beschloß man in Ermangelung eines Zentralkomitees, das einen mit Proletkult-Weisungen versorgen konnte, vor dem entscheidenden Schritt in die unbekannte Welt der Arbeit, sich zunächst einmal selbst eine Theorie zusammenzuzimmern. Ein ganzes Jahr lang trafen sich die Genossen der Betriebsprojektgruppe zu intensiven Schulungen, lasen Marx, Mao und diverse linksradikale Autoren, bis sie endlich gleich zwei theoretische Papiere formulierten, die dafür sorgen sollten, daß beim revolutionären Einsatz im Betrieb nichts danebenging.

Was bei dem einjährigen Studium herauskam, liest sich indes recht mager. Noch immer wußte man nicht so recht, welche Strategie man im Betrieb verfolgen sollte, doch nun erklärte man diesen Mangel zum Teil des eigenen Konzepts. Zunächst einmal müßten die Studenten, die in einen Betriebgingen, dort genauso wie einst die chinesischen Revolutionstruppen unter der Führung Mao Tse-tungs sogenannte »Untersuchungsarbeit« leisten. Erst wenn diese Phase abgeschlossen sei, könne man zu konkreten Aktionen übergehen. In derenFolge würden sich die Arbeiter im Betrieb zu einer revolutionären Organisation zusammenschließen und dann weiter konsequent bis zum Sieg der Arbeiterklasse kämpfen.

Mit diesem »Untersuchungskonzept« wollte sich die Betriebsprojektgruppe – trotz des ausdrücklichen Bezugs auf den großen Vorsitzenden Mao und die chinesische Revolution – von den konkurrierenden K-Gruppen abgrenzen. Die Revolutionäre, betonten die anonymen Theoretiker derBPG, dürften den Arbeitern keinesfalls ein in irgendeinem Zentralkomitee beschlossenes Revolutionskonzept von außen aufzwingen, sondern dieses Konzept sei erst aus der Realität des Arbeitsalltags zusammen mit den Arbeitern selbst zu entwickeln. Das klang vernünftig. Und nach so etwas wie revolutionärer Realpolitik. Doch der Eindruck täuschte. Weil die »Massen« – ein damals gerne gebrauchtes Synonym für Arbeiter, Angestellte usw. – »selbst ›das Richtige‹ wollen müssen, müssen die Massen lernen, das Richtige, Kommunistische, vom Falschen, Kapitalistischen, Revisionistischen usw. zu unterscheiden«. Was also die Arbeiter in den Fabriken zu wollen hatten, stand zu Beginn der Untersuchungsarbeit längst fest, genauso wie man bereits zu diesem Zeitpunkt festgelegt hatte, daß sich die Betriebskämpfe von der »Untersuchung« über die »Aktion« hin zur »Organisation« entwickeln mußten. Daß die Arbeiter eventuell gar kein Interesse an Aktionen haben könnten oder an einer Organisierung, wie sie den Linksradikalen vorschwebte, war als Ergebnis der Untersuchung nicht vorgesehen. Auch wenn die Betriebsprojektgruppe einen anderen Eindruck erwecken wollte: Theoretisch war sie kaum weniger dogmatisch als eine K-Gruppe, man verfolgte bloß eine etwas umständlichere Strategie.

Auch in der organisatorischen Praxis konnte man, was Rigidität und Disziplin betraf, durchaus mit der parteikommunistischen Konkurrenz mithalten. Wer Mitglied in der Gruppe werden wollte, mußte sich vorher verpflichten, mindestens ein Jahr in einem Betrieb zu arbeiten. Zwar gab es offiziell überhaupt keine Hierarchie, weder einen Vorsitzenden noch ein Zentralkomitee, doch stellte mancher Genosse bald ernüchtert fest, daß es auf dem Plenum, das alle wichtigen Entscheidungen traf, keineswegs so basisdemokratisch zuging, wie gerne behauptet: »Wir nehmen in Kauf«, kritisiert ein Betriebsarbeiter in einem internen Papier, »daß immer 4 oder 5 das große Wort haben, während die Masse der Genossen sprachlos aber pflichtbewußt herumsitzt.« Und auch der Jargon der vorgeblich Antiautoritären kam einem bekannt vor: »Innenkader« wurden die Mitglieder des Grüppchens vollmundig genannt, die in der Fabrik die alles entscheidende Untersuchungsarbeit leisteten, »Außenkader« diejenigen, die sie von außerhalb unterstützen sollten.

Zusammen bildeten je zwei Außenkader und ein Innenkader einen sogenannten »Zellkern«; und während der tapfere Innenkader dazu verpflichtet war, über seinen Tagesablauf und alle seine Beobachtungen in der Fabrik genau Protokoll zu führen, hatten die ihm zugeteilten Außenkader – in der Regel Soziologiestudenten – die Aufgabe, diesen Rechenschaftsbericht zu begutachten und zu kritisieren. Das erinnerte nun weniger an eine kommunistische Kaderpartei als an eine obskure Psychosekte. Und las sich auch so: »Für das weitere Verhalten Reimuts im Betrieb« – hier urteilten die Außenkader des Genossen Reimut Reiche – »haben wir diskutiert, daß er sich zunehmend ›reaktiv offensiv‹ verhalten muß.« Oder aber: »Hier und an anderer Stelle wird deutlich Reimuts individualistische Beziehung zur Betriebsarbeit.« Da dürfte dem Genossen Reimut wohl nichts anderes übriggeblieben sein als harte Selbstkritik, wenn er nicht fürderhin von seinen Außenkadern solidarisch zur Schnecke gemacht werden wollte.

In ihrem revolutionären Endziel immerhin unterschied sich diese ganz spezielle linksradikale Sekte von ihrer Konkurrenz mit dem großen K dann doch. Auch wenn man in die erste Opel-Betriebszeitung schrieb: »Natürlich sind wir Kommunisten«, so wollte man doch keinesfalls die Revolution machen, um anschließend getreu der Maxime Lenins die Diktatur des Proletariats mit all den dazugehörigen Schikanen zu errichten. Auch an der Verbesserung der Arbeitsbedingungen und an höheren Löhnen, wie es die kreuzbraven Gewerkschafter forderten, war diesen Revolutionären nicht gelegen. Sie wollten viel, viel mehr, nämlich, wie man ganz entschieden diffus verkündete: »Wir wollen alles!« Das klang schwerstradikal, aber was bedeutete es genau? Man erklärte es so: »Greifen wir die Manöver an, mit denen die Abwiegler aller Lager, die Gewerkschaften, die Parteien, die meisten Linken, alles ablehnen, was wirklich sagt: ›Dieses Leben ist Mist, wir wollen ein anderes!‹ Um dahin zu kommen, muß der jetzige Laden erst einmal ganz und gar umgekrempelt werden. Das heißt: Wir wollen, daß dieser Laden nicht mehr läuft! Nur so kann unser Programm wirklich werden; eine Gesellschaft, die die unsere ist, ohne die jetzige Unterdrückung, ohne die Scheißarbeit, ohne alles, was jetzt nur besteht, um uns auszubeuten. Genau das bedeutet: Wir wollen alles!« Noch genauer aber bedeutete das, man wollte gar nichts: weder einen Staat noch eine Arbeit, nur erst einmal die Revolution. Danach könne man ja weitersehen. Ein interessanter Standpunkt, bei dem man gespannt sein durfte, was die Arbeiterklasse wohl von ihm halten würde.

Doch dazu fehlte der Betriebsprojektgruppe noch ein Betrieb, in dem sie (paradoxerweise) mit ihrer Arbeit gegen die »Scheißarbeit« beginnen konnte. Die Wahl fiel zunächst auch auf das Chemieunternehmen Hoechst. Hier wollte man der marxistisch-leninistischen Konkurrenz, von der man »lauthalsausgelacht wurde« (Thomas Schmid), in derselben Fabrik endlich praktisch zeigen, daß man vom Revoluzzen mehr verstand. Doch man hatte Pech. Als die Genossen bei Hoechst anheuern wollten, war dort gerade ein Einstellungsstop verhängt worden. Innerhalb weniger Tage mußten die Revolutionäre umdisponieren. Sie schauten sich in der näheren Umgebung Frankfurts um und wählten schließlich Opel in Rüsselsheim zum Objekt ihrer revolutionären Begierden. Bevor man aber den Fließbandarbeitern dort die frohe Botschaft überbringen konnte, daß die Stunde der Befreiung nahte, gab es noch ein Problem zu lösen: Der Name »Betriebsprojektgruppe« klang den Revolutionären doch zu sehr nach Förderunterricht in der gymnasialen Oberstufe; damit konnten sie dem Proletariat unmöglich unter die Augen treten. Nach heftiger Diskussion – zur Debatte stand unter anderem der Name »Der Kampf beginnt« – entschied man sich endgültig für »Revolutionärer Kampf«.

Im November 1970 rückten die ersten Kämpfer, ausgestattet mit gefälschten kleinbürgerlichen oder gar proletarischen Lebensläufen, bei Opel ein. Nach und nach folgten weitere »RKler«, unter ihnen Thomas Schmid, Johnny Klinke – er ging als Gastwirtssohn –, Tom Koenigs und Joschka Fischer, um ihr obligatorisches Betriebsjahr abzuleisten. Nur einen aus der Gruppe hatte man von der Arbeitspflicht am Fließband entbunden: Daniel Cohn-Bendit war es aufgrund seines Bekanntheitsgrades nicht möglich, durch die Maschen des Opel-Personalbüros zu rutschen. Und so nahm denn »der Dany«, wie er von seinen Frankfurter Genossen bis heute genannt wird (oder auch »der Danny«, wichtig ist nur der bestimmte Artikel), im Revolutionären Kampf gleich zu Beginn eine Sonderrolle ein – sicher nicht zu seinem großen Unglück.

Nichts ist unmöglich – mit Dany

Ohne Daniel Cohn-Bendit wäre der Revolutionäre Kampf wohl eines der unzähligen linksradikalen Grüppchen geblieben, die Anfang der Siebziger oft genauso schnell wieder verschwanden, wie sie gegründet wurden. Doch mit ihm gehörteder Gruppe ein tatsächlich weltbekannter »Revolutionsführer«an, was ihr nicht nur verstärkte Aufmerksamkeit in der gesamten linken Szene einbrachte, sondern auch größeren Zulauf. Aber der »rote Dany« war mehr als nur ein simples Aushängeschild. Während die seltsame Sekte an Bedeutung gewann, entwickelte er sich zusehends zu ihrem noch seltsameren Guru.

1945 in Montauban im Südwesten Frankreichs geboren, wuchs der Sohn eines emigrierten jüdischen Anwalts zunächst in seinem Geburtsland, dann in der Bundesrepublik auf. Um dem Wehrdienst in Frankreich zu entgehen, nahmer 1960 die deutsche Staatsbürgerschaft an, denn Kinder von verfolgten Juden mußten im Land der Verfolger nicht zur Bundeswehr. Nach dem Abitur kehrte der junge Cohn-Bendit nach Frankreich zurück, um an der Universität von Nanterre bei Paris Soziologie zu studieren. Daß er hier zum Anführer der linksradikalen französischen Studenten wurde, verdankte er dem Zufall. Als 1967 der französische Minister für Jugendfragen, Misoffe, ein Schwimmbecken auf dem Campus der Uni eröffnen wollte, erzählte Cohn-Bendit ihm provokativ von den eigenen sexuellen Problemen. Der Minister empfahl dem Unbefriedigten als Therapie, einfach in den neuen Pool zu springen. Dany beschimpfte ihn darauf als üblen Faschisten. Zwar entschuldigte sich der Heißsporn wenig später, aber der Fall machte Schlagzeilen, nicht zuletzt, weil Misoffe den vorlauten Soziologiestudenten zum Essen einlud. Cohn-Bendit wurde berühmt, 800 Studenten der Universität von Nanterre wählten ihn zu ihrem Sprecher. Damit kam eine Entwicklung ins Rollen, die im Beinahe-Sturz der französischen Regierung im Pariser Mai ’68 gipfelte. Immer an der Spitze der Bewegung: Daniel Cohn-Bendit, für die Presse nichts weniger als der »neue Danton«, für die immer besonders gut informierteZeitsogar ausgestattet mit des Vorläufers »legendärer ›Danton-Stimme‹«. (Offensichtlich verfügt dort jemand über Tonaufzeichnungen aus der Zeit der Französischen Revolution.)

Anders als die deutschen Studentenführer Rudi Dutschke, Hans-Jürgen Krahl oder Bernd Rabehl war und ist Cohn-Bendit kein Theoretiker. Und auch wenn er immer wieder gerne als »Journalist« oder »Publizist« firmiert und sein Name mittlerweile auf dem Titel von über einem halben Dutzend Büchern prangt, so ist er doch auch des Schreibens nur mäßig kundig – was man besonders schmerzhaft erfährt, wenn man einmal einen unredigierten Artikel aus seiner Feder zu lesen bekommt. Bereits sein erstes Buch hatte er, wie er einst gestand, zu »dreiviertel aus Zeitschriften abgeschrieben«. Die folgenden Werke wurden entweder auf Tonband gesprochen und anschließend abgetippt oder von Co-Autoren verfaßt, die den Namen des »Volkstribuns der Pariser Barrikaden« (essen & trinken) offenbar der besseren Verkäuflichkeit wegen mit auf den Titel nahmen. Aber der Mann ist ein Redner, der bei seinem Publikum nicht schlecht ankommt.

Wenn auch kein »Großmeister des Wortes« (Stuttgarter Zeitung), so beherrscht er doch einige rhetorische Grundbegriffe. Bis heute liebt er das knatternde Pathos, das auch den Vorwand für seine Ausweisung aus Frankreich lieferte. »Die Bewegung muß die alte Welt hinwegfegen und eine neue Welt errichten«, ramenterte er damals, und »die französische Trikolore ist dazu da, zerrissen und in eine rote Fahne verwandelt zu werden«. Häufiger ist es aber eher der Sinn seiner Rede, der zerrissen wirkt, wenn sich der große Rhetor einmal wieder rettungslos verhaspelt, weil er vor dem Sprechen nicht selten vergißt, von seinem Gehirn Gebrauch zu machen. Ein Zitat mag das belegen: »Daß mit dem Sozialismus«, erläuterte er 1990 anläßlich einer Podiumsdiskussion in Frankfurt, »die traditionelle emanzipative Theorie mit zusammengebrochen ist, ist meiner Meinung nach nicht nur bewiesen, sondern eindeutig als solche anzunehmen.« Allerdings konnten derartige Ausfälle auch darin begründet liegen, daß der »Irre von der Seine« (Titanic) wieder einmal zu viel und zu eigenständig nachgedacht hat. Wie dem auch sei: Was dem Publikum gefällt, sind – neben dem einen oder anderen Spaß, den er sich ganz im Gegensatz zum ewig verkniffenen Dutschke erlaubte – wohl weniger seine geschliffenen Formulierungen, sondern eher, daß er ihm immer wieder in bester populistischer Manier aus der Seele spricht.

Waser aber sagt, scheint dem Mann recht schnurz und piepe zu sein. In einer stilleren Stunde sprach Cohn-Bendit einmal davon, daß »ich immer die opportunistische Tendenz habe, meine Fähigkeit, spontan zu reagieren, der Situation, in der ich bin und den Leuten, mit denen ich jeweils zu tun habe, anzupassen«. Von »Tendenz« allerdings kann keine Rede sein. Alte Genossen erinnern sich, daß Dany zu Zeiten der großen Plenen und Vollversammlungen zunächst einmal im Publikum diverse Leute nach ihrer Meinung befragte, bevor er das Podium erklomm. »Was soll ich sagen?« eruierte er, um schließlich das zu vertreten, was ihm die meisten Genossen mit auf den Weg gegeben hatten. So lassen sich gut Reden schwingen, die den Leuten gefallen, wenn der begnadete Redner ihnen die Worte unmittelbar aus dem Munde nimmt.

Es sind ja gar nicht die Politik, die soziale Lage der Arbeiter oder später, als sie in Mode kam, die Ökologie, die Daniel Cohn-Bendit wirklich interessieren, es ist lediglich das Spektakel selbst. Auch das wußte er einstmals (und hat es natürlich sofort wieder vergessen), als er in seinem autobiographischen Buch »Der große Basar« (1975) über sich selbst und seine Rolle im Pariser Mai ’68 urteilte: »Ich war immer das Rumpelstilzchen. Ich hatte die ganze Bühne für mich, durfte herumspringen und schreien. Das hat mir ungeheuer gut gefallen.« Und so war es der reine Zufall, daß es »den Dany« auf die politische Bühne verschlagen hat; genausogut ist er auf jeder anderen vorstellbar: als Prediger der Zeltmission, Bananenverkäufer auf Jahrmärkten oder struwweliges Monster in der Sesamstraße. Was an ihm wirklich überrascht, ist die unglaubliche Energie, mit der er Meinungen vertritt, die gar nicht die seinen sind und die schon morgen wieder ganz andere sein können.

Was ihn eigentlich antreibt, ist der unbändige Wunsch, möglichst vielen zu gefallen. Andere Menschen interessieren ihn herzlich wenig. Der Frankfurter Soziologe Oskar Negt berichtet in seinem Buch »Achtundsechzig« über den »Politiker« Cohn-Bendit: »Obwohl ich ihn seit gut fünfundzwanzig Jahren kenne, habe ich ihn doch nie kennengelernt. Wenn kein Mikrofon oder keine Kamera in der Nähe war, haben wir uns nicht gesehen.« Noch besser brachte es 1978 ein alter Genosse vom Revolutionären Kampf, Brian Michels, in einem Leserbrief an denPflasterStrandauf den Punkt: »Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der, wenn wir zu zweit reden, immer so tut, als ob er auf einen Dritten warte.« Es ist der Applaus der Menge, der diese »Sprechmaschine« (auch das sagte Cohn-Bendit in der einzigen und reichlich kurzen selbstkritischen Phase seines Lebens über sich selbst) in Bewegung setzt und zu Höchstleistungen anstachelt; nicht eigentlich aber ein politisches Ziel oder gar »die Menschen«, die er selbst immer so gerne beschwört.

Das einzige Wesen auf diesem Planeten, dem – neben eventuell seinem Sohn und seiner Frau – wirklich seine ganze Aufmerksamkeit und Zuneigung gilt, ist er selbst. In jedem seiner Interviews und seiner selbst geschriebenen Aufsätze, ja selbst in seinen zahlreichen mißglückten Filmrezensionen ist »ich«die wichtigste Vokabel. Was Cohn-Bendit meint, was Cohn-Bendit fühlt, wie Cohn-Bendit aussieht, das zu erfahren, so meint das kleine, eher pummelige Kerlchen, darauf brenne die Welt: »Schreib bitte auch, daß ich als einziger noch ganz unheimlich lange Haare habe«, schrie er 1981 flehentlich einemZeit