Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

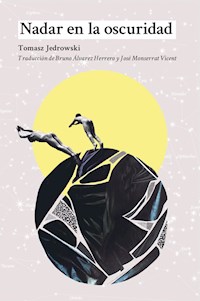

"Elegant, unwiderstehlich und von melancholischer Schönheit." Evening Standard "Ein zauberhaftes Buch, sinnlich und intensiv." Literary Review "Das überwältigende Debüt eines jungen Autors, der so unglaublich gut schreibt wie kaum ein anderer." The Guardian, Buch des Jahres Ein Sommer. Eine Liebe. Ein unvergesslicher Roman über das, was zählt. Über den letzten Sommer der Jugend. Über Liebe und Verlust. Und über die Opfer, die wir bringen, um aufrecht durchs Leben zu gehen. Ludwik ist verliebt. Es ist der Sommer nach dem Examen, ein Sommer, in dem alles anders wird. Denn Ludwik ist verliebt in Janusz, eine Unmöglichkeit in Polen im Jahr 1980. Zu zweit verbringen sie magische Tage an einem verborgenen See im Wald. Hier können sie sich einander offenbaren, hier erleben sie die große Liebe. Doch irgendwann ist der Sommer zu Ende, sie müssen zurück in die Stadt. Die Welt befindet sich im Umbruch, Ludwik träumt von der Flucht in den Westen, Janusz wählt eine Karriere innerhalb des Systems. Ludwik muss sich entscheiden: für ein Leben voller Heimlichkeiten – oder den Mut, er selbst zu sein.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Tomasz Jedrowski

Im Wasser sind wir schwerelos

Roman

Aus dem Englischen von Brigitte Jakobeit

Hoffmann und Campe

Für Laurent, meine Heimat

Die Handlung, die gleich beginnt, spielt in Polen – das heißt nirgendwo.

Alfred Jarry, König Ubu

Wszystko mija, nawet najdłuższa żmija.

Alles geht vorbei, auch die längste Viper.

Stanisław Jerzy Lec, Unfrisierte Gedanken

Prolog

Ich weiß nicht, wovon ich heute Nacht wach wurde. Nicht vom Ast der Kastanie, der gegen mein Fenster schlug, und auch nicht von Pani Koleckas Husten im Zimmer nebenan. Nicht mehr. Vielleicht waren es die Geister dieser Geräusche, aufgewirbelt vom Wind und über den Ozean getragen, um an mein Bewusstsein zu klopfen. Vielleicht. Sicher weiß ich nur: Mein Körper ist ausgelaugt wie ein fremdes Land nach einem Krieg. Und dennoch kann ich nicht mehr einschlafen.

Ich denke an dich. An das Gesicht, das mein Gedächtnis heraufbeschwören kann, mit seinen groben Konturen und zarten Details, mit den graublauen Augen, derselben Farbe wie die Ostsee im Winter. Ich denke an dein Gesicht, während ich aufstehe und in der Dunkelheit vom Bett zum Fenster gehe, die auf dem Boden herumliegenden Kleider wie unfertige Gedanken. Dann fällt mir der gestrige Abend ein, und ein eiskalter Schauer lässt mich wie angewurzelt innehalten. Das Radio lief, eine Musiksendung wie jeden Tag nach der Arbeit: Irgendetwas Leichtes wurde gespielt, ich erinnere mich nicht mehr, was. Ich stand in der Küche und suchte nach dem Kaffee, als die Musik aufhörte.

»Wir unterbrechen die Sendung wegen einer Sondermeldung«, sagte die Moderatorin mit ihrer schönen, weichen Stimme. »Heute Morgen, am dreizehnten Dezember, wurde über die Volksrepublik Polen das Kriegsrecht verhängt. Es folgt wochenlangen Streiks und Unruhen seitens Demonstranten, die Demokratie fordern, und dem kometenhaften Aufstieg der ersten unabhängigen Gewerkschaft Solidarność.« (falsch ausgesprochen) »In einer vom Fernsehen übertragenen Ansprache kündigte die Regierung eine Reihe drastischer Maßnahmen an: Schulen und Universitäten wurden geschlossen, ebenso die Landesgrenzen, für die Bevölkerung wurden Ausgangssperren verhängt. Wir halten Sie über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.«

Die Musik setzte wieder ein.

Ich kann dir nicht annähernd sagen, wie mir in diesem Moment zumute war. Es war die reinste Form von Lähmung. Vermutlich hat mein Körper abgeschaltet, bevor mein Verstand reagieren konnte. Keine Ahnung, wie ich ins Bett kam.

Ich zünde mir eine Zigarette am Fenster an. Die Straße draußen ist leer, der nächtliche Regen schimmert auf dem Asphalt und spiegelt die zweistöckigen Häuser und flackernden Neonreklamen. »24 hours«, verspricht der Hamburger-Laden ein Stück weiter unten. »Wanda’s Greenpoint Convenience«, flüstert rot-weiß ein anderes Schild. In der Ferne heulen Polizeisirenen. Bizarrerweise klingen sie genauso wie zu Hause. Sobald ich eine höre, richten sich die Haare auf meinem Unterarm auf. Die Sirenen erinnern mich an die Nacht, als derselbe schrille Ton die Luft einer weit entfernten Stadt zerriss. Bevor diese Stadt ein Schemen wurde, ein kurzes Thema in den Nachrichten. Bevor die Einsamkeit mich umhüllte wie nachtblauer Teer.

Ich weiß nicht, ob ich möchte, dass du all das irgendwann liest, aber ich weiß, dass ich es aufschreiben muss. Weil du schon zu lange in meinen Gedanken bist. Seit jenem Tag vor zwölf Monaten, als ich in ein Flugzeug stieg und durch die dicken Wolkenschichten über den Ozean flog. Ein Jahr, seitdem ich dich gesehen habe, ein Jahr, das sich angefühlt hat wie die Vorhölle – ein Jahr, in dem ich mich selbst belogen habe. Und jetzt, da ich hier in der schrecklichen Sicherheit Amerikas festsitze, während unser Land auseinanderfällt, bin ich es leid, mir weiterhin vorzumachen, ich hätte dich aus meinen Gedanken gelöscht. Manche Dinge lassen sich nicht durch Schweigen löschen. Manche Menschen haben große Macht über einen, ob man es nun will oder nicht. Das begreife ich jetzt allmählich. An manchen Menschen, manchen Ereignissen verzweifelt man. Sie sind wie Guillotinen, die das Leben zweiteilen, in das Tote und das Lebendige, das Davor und das Danach.

Am besten beginne ich mit dem Anfang – oder zumindest mit dem, was ich dafür halte. Inzwischen ist mir klar, dass wir nie viel über unsere Vergangenheit gesprochen haben. Vielleicht hätte das manches geändert, vielleicht hätten wir uns dann besser verstanden, und alles wäre anders gekommen. Wer weiß das schon? Wie dem auch sei, wahrscheinlich habe ich dir nie von Beniek erzählt. Er kam ein Jahrzehnt vor dir. Ich war neun, genau wie er.

Erstes Kapitel

Ich kannte Beniek schon fast mein Leben lang. Er wohnte bei uns um die Ecke, in unserem Viertel in Breslau, das aus runden Straßen und dreistöckigen Wohnhäusern bestand, die aus der Luft gesehen einen riesigen Adler bildeten, das Symbol unseres Landes. Es gab Hecken und große Höfe mit einem kleinen Garten für jede Wohnung, kühle, dunkle Keller und staubige Dachböden. Noch keine zwanzig Jahre war es her, seit unsere Familien eingezogen waren, um hier zu leben. Auf unseren Briefkästen stand noch immer das deutsche Wort Briefe. Alle – die Leute, die vorher hier gelebt hatten, und die Leute, die sie ersetzten – hatten ihr altes Zuhause verlassen müssen. Von einem Tag auf den nächsten hatten sich auf dem ganzen Kontinent die Grenzen verschoben, waren neu gezogen worden wie die Kreidelinien bei unseren Himmel-und-Hölle-Spielen auf dem Gehsteig. Bei Kriegsende wurde der Osten Deutschlands zu Polen und der Osten Polens zur Sowjetunion. Omas Familie wurde gezwungen, ihr Land in der Nähe von Lemberg zu verlassen. Die Sowjets beschlagnahmten ihr Haus und karrten sie in denselben Viehwaggons weg, in denen man ein oder zwei Jahre zuvor die Juden in die Lager gebracht hatte. Sie landeten in Breslau, einer seit Jahrhunderten von Deutschen bewohnten Stadt, in einer Wohnung, gerade verlassen von einer Familie, die wir nie kennenlernen würden; das Geschirr stand noch in der Spüle, die Brotkrumen lagen noch auf dem Tisch. Dort wuchs ich auf.

Auf den breiten, mit Bäumen und Bänken gesäumten Gehwegen spielten alle Kinder im Viertel zusammen. Wir spielten Fangen und Seilhüpfen mit den Mädchen, rannten schreiend durch die Innenhöfe und turnten an den Doppelstangen, die aussahen wie Rugby-Pfosten und an denen die Frauen Teppiche ausklopften. Wir wurden von den Erwachsenen ausgeschimpft und ergriffen die Flucht. Wir waren schmutzige Kinder. In Shorts, Kniestrümpfen und Hosenträgern rannten wir im Sommer durch die Straßen und in fadenscheinigen Wollmänteln, wenn im Herbst der Boden von Blättern bedeckt war, und wir rannten auch noch, wenn die Erde gefroren war, die Luft in unseren Lungen brannte und der Atem vor unseren Augen sich in kleine Wolken verwandelte. Im Frühling, am Śmigus-dyngus-Tag, kippten wir Eimer voll Wasser über jedes Mädchen, das nicht schnell genug entkommen konnte, und dann jagten und bespritzten wir uns gegenseitig und kamen bis auf die Knochen durchnässt nach Hause. Sonntags warfen wir mit Kieselsteinen auf die Milchflaschen, die oben auf den Fenstersimsen standen, wo niemand sie stehlen konnte, und wir rannten voller Angst weg, wenn eine Flasche zerbrach und die Milch in weißen Rinnsalen langsam wie Tränen über die verrußte Fassade floss.

Beniek gehörte zu dieser Kinderbande, er war einer der Kühneren. Ich glaube nicht, dass wir damals je miteinander sprachen, aber er fiel mir auf. Er war größer als die meisten von uns, irgendwie auch dunkler, mit langen Wimpern und einem rebellischen Blick. Und er war nett. Als wir einmal nach einem inzwischen längst vergessenen Streich vor einem Erwachsenen davonliefen, stolperte ich und fiel auf die spitzen Kiesel. Die anderen überholten mich in einer Staubwolke, und ich versuchte aufzustehen. Mein Knie blutete.

»Alles in Ordnung?«

Beniek stand mit ausgestreckter Hand über mir. Ich ergriff sie und spürte die Kraft, mit der er mich auf die Füße zog.

»Danke«, murmelte ich, und er lächelte aufmunternd, bevor er wegrannte. Ich folgte ihm, so schnell ich konnte, und vergaß glücklich den Schmerz in meinem Knie.

Später ging Beniek auf eine andere Schule, und ich sah ihn nicht mehr. Aber vor unserer Erstkommunion trafen wir uns wieder.

Die Gemeindekirche war nur einen kurzen Fußweg von uns entfernt, hinter dem kleinen Park, wo wir wegen der Trunkenbolde nie spielten, und jenseits des Friedhofs, wo Mutter Jahre später begraben werden sollte. Wir gingen jeden Sonntag zur Kirche. Oma sagte, es gäbe Familien, die den Gottesdienst nur an Feiertagen oder nie besuchten, und ich beneidete die Kinder, die nicht so oft hingehen mussten wie ich.

Als der Kommunionsunterricht begann, trafen wir uns zweimal pro Woche in der Krypta. Die Stunden wurden von Pfarrer Klaszewski erteilt, einem Priester, der klein und alt, aber flink war und dessen blaue Augen fast jede Farbe verloren hatten. Meistens war er geduldig, hielt die Hände beim Sprechen vor seiner schwarzen Robe gefaltet und beobachtete uns mit seinen kleinen verwaschenen Augen. Aber manchmal explodierte er wegen einer dummen Kleinigkeit, wenn wir etwa schwatzten oder uns gegenseitig Grimassen schnitten; dann packte er einen von uns, scheinbar zufällig, am Ohr, riss mit seinem warmen Daumen und Zeigefinger fest am Läppchen, bis uns schwarz vor den Augen wurde und wir nur noch Sternchen sahen. Dies geschah selten bei wirklich schlimmen Vergehen. Es war eher eine launische Waffe, umso beängstigender wegen ihrer unvorhersehbaren Willkür, wie der Zorn eines unvernünftigen Gottes.

Dort sah ich Beniek wieder. Das überraschte mich, denn in der Kirche hatte ich ihn nie gesehen. Er hatte sich verändert. Der schlaksige Junge, an den ich mich erinnerte, verwandelte sich in einen Mann – dachte ich jedenfalls –, und obwohl wir erst neun waren, sah man die Männlichkeit in ihm bereits aufblühen: ein kräftiger Hals mit einer Andeutung von Adamsapfel; lange, muskulöse Beine, die aus den kurzen Hosen ragten, wenn wir im Kreis im Priesterzimmer saßen; sichtbare Muskeln unter der Haut; ein feiner Haarflaum, der über seinen Knien erschien. Seine schwarzen Locken waren noch genauso widerspenstig, und auch die dunklen, leicht schalkhaften Augen waren noch dieselben. Ich glaube, wir erkannten einander, auch wenn wir es nicht zeigten. Aber nach den ersten paar Treffen fingen wir an, miteinander zu reden. Ich weiß nicht mehr, worüber. Wie freundet man sich als Kind mit einem anderen Kind an? Vielleicht schlicht durch gemeinsame Interessen. Oder vielleicht gibt es etwas Tiefgründigeres, und alles, was man sagt und tut, wirkt wie ein unbeabsichtigter Code. Jedenfalls verstanden wir uns gut. Auf natürliche Weise. Und nach dem Bibelstudium an den Dienstag- und Donnerstagnachmittagen nahmen wir die Straßenbahn ins Stadtzentrum, fuhren vorbei am Zoo und seinem auf dem Eingangstor thronenden leuchtenden Löwen, vorbei an der Jahrhunderthalle mit ihrer Kuppel, erbaut von den Deutschen zum Jahrestag einer Begebenheit, um die kein Mensch sich mehr scherte. Wir überquerten die Eisenbrücken über der ruhigen braunen Oder. Unterwegs sahen wir viele leere Grundstücke, die Stadt glich einem Mund mit fehlenden Zähnen. An manchen Straßenzügen stand nur ein einziges rußschwarzes Gebäude mutterseelenallein da, wie eine schmutzige Insel in einem schwarzen Meer.

Wir erzählten niemandem von unseren Ausflügen – unsere Eltern hätten sie nie erlaubt. Mutter hätte sich Sorgen gemacht: wegen der rotgesichtigen Veteranen, die mit ihren entblößten amputierten Gliedmaßen billigen Schmuck verkauften, wegen der »Perversen« – sie sprach das Wort aus, als handle es sich um eine gefährliche Schlange. Also stahlen wir uns heimlich davon und stellten uns vor, wir wären Piraten, die auf eigene Faust die Stadt erkundeten. Mit Beniek fühlte ich mich frei und beschützt. Wir gingen zu den Kiosken, fuhren mit den Fingern über die großen glatten Seiten teurer Zeitschriften, wiesen uns auf Dinge hin, die wir kaum begreifen konnten – asiatische Mönche, afrikanische Stammesangehörige, Klippenspringer aus Mexiko –, und staunten über die schiere Unermesslichkeit der Welt und die Farben, die unter den schwarz-weißen Seiten aufglommen.

Wir fingen an, uns auch an anderen Tagen nach der Schule zu treffen. Meistens gingen wir zu mir. Wir spielten Karten auf dem Fußboden meines winzigen Zimmers, gerade so breit wie ein Heizkörper, während Mutter bei der Arbeit war. Zwischendurch kam Oma und brachte uns Milch und mit Zucker bestreute Brote. Bei ihm waren wir nur einmal. Das Treppenhaus war genauso wie unseres, feucht und dunkel, aber es wirkte irgendwie kälter und schmutziger. Die Wohnung jedoch war anders – mehr Bücher und nirgendwo Kreuze. Wir saßen in Benieks Zimmer, das genauso klein wie meines war, und hörten uns Platten an, die ihm Verwandte aus dem Ausland geschickt hatten. Dort hörte ich zum ersten Mal die Beatles, die »Help!« und »I Want to Hold Your Hand« sangen und mich auf der Stelle in eine Welt versetzten, die ich liebte. Sein Vater saß im Wohnzimmer auf dem Sofa und las ein Buch, sein weißes Hemd war das Strahlendste, was ich je gesehen hatte. Er war ruhig und freundlich, und ich beneidete Beniek. Ich beneidete ihn, weil ich nie einen richtigen Vater gehabt hatte; meiner war verschwunden, als ich noch ein Kind war, und hatte sich seitdem nicht gerade nach mir gesehnt. An Benieks Mutter erinnere ich mich nur vage. Sie machte uns gebratenen Fisch, und wir saßen zusammen am Tisch in der Küche, der Fisch salzig und trocken, die Gräten piksten die Innenseiten meiner Wangen. Sie hatte ebenfalls schwarzes Haar und dieselben Augen wie Beniek, aber ihr Blick wirkte seltsam abwesend, wenn sie lächelte. Schon damals fand ich es merkwürdig, dass ich, ein Kind, Mitleid für einen Erwachsenen empfand.

Eines Abends, als meine Mutter von der Arbeit nach Hause kam, fragte ich sie, ob Beniek zu uns kommen und bei uns leben könnte. Ich wollte ihn wie einen Bruder immer um mich haben. Meine Mutter zog ihren langen Mantel aus und hängte ihn an den Haken neben der Tür. An ihrem Gesicht konnte ich ablesen, dass sie schlecht gelaunt war.

»Weißt du, Beniek ist anders als wir«, sagte sie abfällig. »Er könnte nie zu unserer Familie gehören.«

»Wie meinst du das?«, fragte ich verständnislos. Oma erschien mit einem Lappen in der Hand in der Küchentür.

»Hör auf, Gosia. Beniek ist ein guter Junge, und er geht zur Kommunion. Und jetzt kommt alle beide, das Essen wird langsam kalt.«

An einem Samstagnachmittag spielten Beniek und ich mit einigen anderen Kindern aus dem Viertel auf dem Platz vor unserem Haus Fangen. Ich weiß noch, dass es ein warmer, feuchter Tag war, die Sonne spitzte nur durch die Wolken. Angestachelt von der zunehmenden Hitze in der Luft, spielten wir ausgelassen unter dem schützenden Dach der Kastanienbäume. Wir waren so vertieft in unser Spiel, dass wir den dunkel werdenden Himmel und einsetzenden Regen kaum bemerkten. Der Asphalt wurde schwarz vor Feuchtigkeit, und nach dem glühend heißen Tag genossen wir die Nässe, von der uns die Haare wie Algen an den Gesichtern klebten. Ich erinnere mich daran, wie Beniek glücklich und frei umherrannte und völlig in unserem Spiel aufging. Als wir erschöpft waren und der Regen unsere Kleider durchnässt hatte, eilten wir zu mir nach Hause. Oma stand am Fenster und rief uns herein, damit wir uns keine Erkältung holten. Drinnen führte sie uns ins Bad, wo wir uns ausziehen und abtrocknen mussten. Ich merkte, dass ich Beniek nackt sehen wollte, überrascht von diesem plötzlichen Wunsch, und mir stockte der Atem, als er sich auszog. Sein fester Körper war voller Geheimnisse, weiß und flach und kräftig wie der eines Mannes (fand ich jedenfalls). Seine Brustwarzen waren größer und dunkler als meine; sein Penis war dicker, länger. Am verwirrendsten aber fand ich, dass er an der Spitze nackt war, wie die Eicheln, mit denen wir im Herbst spielten. Ich hatte noch nie den eines anderen richtig gesehen und fragte mich, ob vielleicht mit meinem etwas nicht stimmte, ob Mutter das gemeint hatte, als sie sagte, Beniek sei anders. Aber so oder so, der Unterschied faszinierte mich. Nachdem wir uns trocken gerieben hatten, wickelte uns Oma in große Decken, und ich kam mir vor, als wären wir von einer Reise in ein Wunderland zurückgekehrt. »Kommt in die Küche!«, rief sie ungewohnt fröhlich. Wir setzten uns an den Tisch, tranken heißen schwarzen Tee und aßen Waffeln. Ich kann mich an nichts erinnern, das jemals so köstlich schmeckte. Ich war berauscht von dem Prickeln, das sich wie ein zarter Schmerz in mir rührte.

Unser Kommunionsausflug nahte. Wir fuhren nach Norden, Richtung Zoppot. Es war ein Frühsommer, der jede Erinnerung an andere Jahreszeiten auslöschte, ein Sommer, wo Licht und Wärme einen randvoll ausfüllten. Wir fuhren mit dem Bus, etwa vierzig Kinder, in ein abgelegenes Schullandheim in der Nähe eines Waldes, hinter dem das Meer lag. Ich teilte mir ein Zimmer mit Beniek und zwei anderen Jungs, wir schliefen in Stockbetten, ich in der Koje über ihm. Wir machten Spaziergänge, sangen und beteten. Wir spielten Bibelspiele, die Pfarrer Klaszewski organisierte. Im Wald besuchten wir eine alte Holzkapelle, die versteckt zwischen Kieferhainen lag, und beteten mit Rosenkränzen wie eine Armee gehorsamer Engel.

An den Nachmittagen hatten wir frei. Beniek und ich gingen mit einigen anderen Jungs zum Strand und schwammen in der kalten, aufgewühlten Ostsee. Danach trockneten wir uns ab und ließen die anderen zurück. Wir kletterten auf Stranddünen und stapften durch ihre Mondlandschaften, bis wir eine perfekte Stelle fanden: hoch und verborgen wie der Krater eines schlafenden Vulkans. Dort rollten wir uns ein wie müde Störche nach einer Meeresüberquerung und schliefen mit dem sanften Sommerwind auf dem Rücken ein.

Am letzten Abend unseres Aufenthalts organisierten die Betreuer für uns eine Tanzveranstaltung, zur Feier unserer bevorstehenden Zeremonie. Der Speisesaal des Heims wurde in eine Art Disco umgewandelt. Es gab süßes Fruchtkompott und Salzstangen, die Musik kam aus einem Radio. Am Anfang waren wir alle schüchtern und fühlten uns ins Erwachsenendasein gedrängt. Die Jungs standen in Shorts und Kniestrümpfen auf einer Seite des Raums, die Mädchen in Röcken und Blusen auf der anderen. Nachdem ein Junge von seiner Schwester zum Tanzen aufgefordert worden war, bewegten wir uns alle auf die Tanzfläche, einige zu zweit, andere in Gruppen, schwankten und hüpften, erregt von den Getränken und der Musik und der Erkenntnis, dass all dies nur für uns war.

Beniek und ich tanzten in einer lockeren Gruppe mit den Jungs aus unserem Zimmer, als plötzlich ohne Vorwarnung die Lichter ausgingen. Draußen war die Dunkelheit bereits hereingebrochen und drängte nun in den Raum. Die Mädchen kreischten, während die Musik weiterlief. Ich war begeistert, wie berauscht von den Möglichkeiten, die die Dunkelheit bot, und in meinem Verstand wich eine mir unbekannte Barriere. Ich sah Benieks Silhouette neben mir, und das Bedürfnis, ihn zu küssen, schälte sich wie ein Wolf aus der Nacht. Zum ersten Mal wollte ich bewusst jemanden an mich ziehen. Das Verlangen überkam mich wie eine klare Botschaft aus meinem tiefsten Inneren, einem Ort, den ich noch nie gespürt hatte, aber sofort erkannte. Wie in Trance bewegte ich mich auf ihn zu. Sein Körper leistete keinen Widerstand, als ich ihn an mich zog und seine harten Knochen, mein Gesicht an seinem und seinen warmen Atem spürte. In dem Moment gingen die Lichter wieder an. Mit angsterfüllten Augen schauten wir uns an, weil wir wussten, dass die anderen um uns herumstanden und uns anstarrten. Wir lösten uns voneinander. Und obwohl wir weitertanzten, hörte ich die Musik nicht mehr. Vor meinem geistigen Auge sah ich ein Bild meines Lebens vor mir, das mich so verstörte, dass sich mir der Kopf drehte. Scham, die sich aus verborgenen Ängsten und Wünschen speiste, hatte schwer und lebendig Gestalt angenommen.

Am Abend lag ich im Dunkeln in meinem Bett über Beniek und versuchte, diese Scham zu ergründen. Sie schien mir wie ein frisch gewachsenes Organ, das plötzlich monströs pulsierend zu mir gehörte. Mir kam nicht in den Sinn, dass Beniek vielleicht ähnlich empfand. Dass ein anderer in meiner Lage sein könnte, lag außerhalb meines Vorstellungsvermögens. In meinen Gedanken spulte ich immer wieder den Moment vor mir ab, sah, wie ich ihn an mich zog, und drehte den Kopf auf dem Kissen, um das Bild zu verdrängen. Es wurde schon hell, als der Schlaf mich endlich erlöste.

Am nächsten Morgen zogen wir die Betten ab und packten unsere Sachen. Die Jungs unterhielten sich aufgeregt über die Disco, über die hübschesten Mädchen, über richtiges Essen zu Hause.

»Ich freu mich schon auf ein Omelett aus vier Eiern«, sagte ein pummeliger Junge.

Jemand schnitt ihm eine Grimasse. »Verfressener Igel!«

Alle lachten, auch Beniek, mit weit geöffnetem Mund, der seine Zähne entblößte. Ich konnte sogar sehen, wie seine Mandeln sich hinten im Rachen im Rhythmus seines Lachens bewegten. Doch die allgemeine Ausgelassenheit übertrug sich nicht auf mich. Ich hatte das Gefühl, als trennte mich eine Wand von den anderen Jungs, eine, die ich zuvor nicht gesehen hatte, die jetzt aber klar und unwiderruflich vorhanden war. Beniek suchte meinen Blick, aber ich drehte mich beschämt weg. Als wir in Breslau ankamen und unsere Eltern uns abholten, kam ich mir vor, als kehrte ich als ein anderer, verdorbener Mensch zurück, der nie wieder so sein könnte wie früher.

In der folgenden Woche hatten wir keine Bibelstunde mehr, und Mutter und Oma nähten mein weißes Gewand für die Feier fertig. Dann fingen sie an zu kochen und alles für den Besuch unserer Verwandten vorzubereiten. Im Haus herrschte Aufregung, aber ich blieb davon unberührt. Beniek war eine Mahnung, dass ich etwas Schreckliches in die Welt entlassen hatte, etwas Kostbares und Gefährliches. Und dennoch wollte ich ihn sehen. Ich brachte es nicht über mich, zu ihm nach Hause zu gehen, aber ich horchte auf ein Klopfen an der Tür, in der Hoffnung, er würde kommen. Vergeblich. Stattdessen kam der Tag der Erstkommunion. In der Nacht davor konnte ich kaum schlafen, weil ich wusste, ich würde ihn wiedersehen. Am Morgen stand ich auf und wusch mir das Gesicht mit kaltem Wasser. Es war ein sonniger Tag in dieser einen Woche des Sommers, in der das Morgenlicht ganz hell ist, fast blendend, und flauschige weiße Samenkugeln durch die Straßen schweben und den Gehsteig bedecken. Ich zog das weiße hochgeschlossene Gewand an, das mir bis zu den Knöcheln reichte. Es war nicht leicht, sich darin zu bewegen. Ich musste mich gerade und ernst wie ein Mönch halten. Wir gingen zu früh zur Kirche, und ich stand auf der Treppe und überblickte die Straße. Familien eilten an mir vorbei, Mädchen in ihren weißen Spitzenkleidern und mit Blumenkränzen auf den Köpfen. Pfarrer Klaszewski war da, in einer langen Robe mit roten Ärmeln und goldenen Fäden, und unterhielt sich mit aufgeregten Eltern. Alle waren da, nur Beniek nicht. Ich suchte ihn in der Menge. Die Kirchenglocken fingen an zu läuten, um den Beginn der Feier zu verkünden, und mein Magen fühlte sich hohl an.

»Gehen wir rein, mein Lieber«, sagte Oma und drückte mir die Schulter. »Es fängt gleich an.«

»Aber Beniek …«

»Wahrscheinlich ist er schon drin«, sagte sie ernst. Ich wusste, dass sie log, und ließ mich von ihr an der Hand weiterziehen.

In der Kirche war es kühl, und die Orgel setzte ein, während Oma mich zu Halina führte, einem schwerfälligen Mädchen mit Spitzenhandschuhen und dicken Zöpfen, mit dem ich Hand in Hand den Gang entlangschritt, eine Prozession von Pärchen, kleine Jungen und kleine Mädchen, alle weiß gekleidet. Pfarrer Klaszewski stand vorne und sprach von unseren Seelen, unserer Unschuld und dem Beginn einer Reise mit Gott. Von dem dicken, schweren Weihrauch wurde mir schwindelig. Aus den Augenwinkeln sah ich die Bänke mit den Familien, ich entdeckte Oma, ihre Schwestern und Mutter, die mich stolzerfüllt ansahen. Halinas Hand lag heiß und verschwitzt in meiner, wie ein kleines Tier. Und noch immer kein Beniek. Pfarrer Klaszewski öffnete den Tabernakel und nahm einen silbernen Kelch mit Hostien heraus. Die Musik schwoll donnernd an, die Orgel laut und klagend, und nacheinander traten ein Junge und ein Mädchen zu ihm und knieten nieder, wenn er ihnen die Hostie in den Mund legte, auf die Zunge, und nacheinander traten sie weg und gingen aus der Kirche. Die Schlange vor mir wurde zunehmend kürzer, und dann war ich an der Reihe. Ich kniete mich auf den roten Teppich. Seine alten Finger legten die Oblate auf meine Zunge, Trocken auf Feucht. Ich stand auf und ging hinaus in den blendenden Sonnenschein, verwirrt und verängstigt, und schluckte die bittere Mischung in meinem Mund.

Am nächsten Tag ging ich zu Beniek und klopfte mit zitternder Hand an seine Tür, meine Handflächen schwitzten, ich konnte nichts dagegen tun. Einen Augenblick später hörte ich Schritte auf der anderen Seite, dann wurde die Tür von einer Frau geöffnet, die ich noch nie gesehen hatte.

»Was ist?«, fragte sie unfreundlich. Sie war kräftig, ihr Gesicht sah aus wie zerknittertes Papier. Eine Zigarette hing an ihrer Unterlippe.

Ich war überrascht und fragte mit einer Stimme, die um die Vergeblichkeit ihrer Frage wusste, ob Beniek da sei. Die Frau nahm die Zigarette aus dem Mund.

»Kannst du den Namen an der Tür nicht lesen?« Sie klopfte auf das kleine Quadrat neben der Klingel. »KOWALSKI« stand da in Großbuchstaben. »Diese Juden wohnen hier nicht mehr. Verstanden?« Es klang, als würde sie mit einem Hund schimpfen. »Und jetzt belästige uns nicht mehr, sonst verpasst dir mein Mann eine Tracht Prügel, die du nicht so schnell vergisst.« Dann machte sie mir die Tür vor der Nase zu.

Ich stand da, völlig sprachlos. Dann rannte ich Treppen hoch und runter, suchte an den Nachbartüren nach den Eisenszteins, klingelte überall und fragte mich, ob ich mich im Haus geirrt hatte.

»Sie sind weggezogen«, flüsterte eine Stimme durch eine halbgeöffnete Tür. Eine Frau, die ich aus der Kirche kannte.

»Wohin?«, fragte ich, und meine Verzweiflung setzte kurz aus.

Sie sah sich auf dem Treppenabsatz um, als wollte sie sich vergewissern, dass niemand mithörte. »Israel.« Das Wort war ein Flüstern und sagte mir nichts, aber sein ominöser wogender Klang beunruhigte mich trotzdem.

»Wann kommen sie zurück?«

Ihre Hände umklammerten die Tür, und sie schüttelte langsam den Kopf. »Such dir lieber einen anderen zum Spielen, Kleiner.« Sie nickte und schloss die Tür.

Ich stand in dem stillen Treppenhaus und spürte eine große Angst in mir aufsteigen, die mir die Kehle zuschnürte und in den Augen brannte. Tränen liefen mir über die Wangen wie geschmolzene Butter. Eine ganze Weile spürte ich nichts als ihre Hitze.

Hast du schon mal so jemanden gehabt, einen, den du vergeblich geliebt hast, als du jünger warst? Hast du schon mal etwas empfunden wie meine Scham? Eigentlich bin ich immer davon ausgegangen und dachte, dass du unmöglich so sorglos durchs Leben gegangen sein kannst, wie du immer vorgegeben hast. Aber allmählich glaube ich, dass nicht jeder auf dieselbe Weise leidet; dass nicht jeder überhaupt leidet. Jedenfalls nicht unter denselben Dingen. Und in gewisser Hinsicht ist es genau das, was uns zusammengeführt hat, dich und mich.

Zweites Kapitel

Wir waren zusammen in diesem Bus. In Warschau, 1980. Es war warm, Anfang Juni, der Sommer nach unseren Abschlussprüfungen. Und obwohl wir im selben Semester gewesen waren, kannten wir einander nicht. Du hattest nie Vorlesungen besucht, weil du es nicht musstest. Es hätte also gut sein können, dass wir uns nie begegnet wären.

Der Bus wartete auf weitere Ankömmlinge. Ich saß am Fenster, die orangeroten Wollvorhänge zum Schutz vor der Sonne zugezogen, und las erneut Quo Vadis. Mich interessierten weniger die religiösen Passagen als die Liebesgeschichte, die heldenhaften Wendungen, der Mut zum Widerspruch. So lebte ich damals – durch Bücher. Ich versank in ihren Geschichten, träumte nachts von den Figuren und stellte mir vor, ich wäre sie. Bücher waren mein Panzer gegen die harten Ränder der Realität. Wie einen Talisman nahm ich sie in meiner Tasche überallhin mit, weil sie für mich realer waren als die Menschen in meiner Umgebung, die sich verleugneten, wenn sie den Mund aufmachten, und sich der Wahrheit verschlossen, dazu bestimmt, dachte ich, nie etwas zu tun, das sich zu erzählen lohnte.

Ich zog den Vorhang beiseite und betrachtete mein Spiegelbild in der Scheibe. Es gab Tage, an denen mir gefiel, was ich sah – die lange gewölbte Nase, die mandelförmigen Augen. An den meisten Tagen jedoch gefiel ich mir nicht und hegte einen dumpfen Vorbehalt gegen mich, eine Entfremdung von meinem zweiundzwanzig Jahre alten Körper.

Langsam füllte sich der Bus, die Stimmung war aufgekratzt, beflügelt vom nahenden Sommer. Der Platz neben mir war leer, bis Karolina erschien und ihn in Beschlag nahm, mit ihrem breiten, leicht sarkastischen Grinsen im Gesicht.

»Bist du bereit, Bauer zu werden?«, fragte sie.

Ich legte das Buch in meinen Schoß. »Kann es kaum erwarten«, erwiderte ich mit gespielt todernster Miene.

Karolina warf lachend den Kopf zurück. »Und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie du dich auf allen vieren bei der Feldarbeit dreckig machst.«

Der Bus war inzwischen fast voll. Der Fahrer stieg ein, eine Zigarette zwischen den Lippen, und es ging los. Wir vibrierten im Rhythmus des brummenden Motors. Die Sonne schien auf mein Gesicht, und draußen ragte die Spitze von Warschaus Wahrzeichen – Stalins Kulturpalast – so hoch in den klaren blauen Himmel, dass man sich den Hals verrenken musste, um sie zu sehen. Ich war merkwürdig euphorisch. Ich hatte schon immer die Geste des Abschiednehmens gemocht, die Spanne zwischen Aufbruch und Ankunft, wenn man sich scheinbar im Nirgendwo befindet, von einem anderen Zeitgefühl bestimmt. Diese Busfahrt erinnerte mich an eine Reise, die vier Jahre zurücklag: den Tag, als ich zum ersten Mal allein im Zug nach Warschau fuhr, um mein altes Ich hinter mir zu lassen und in der Hauptstadt zu leben. Ich stand mit Oma am Bahnsteig, neben uns zwei große Koffer, und sie tupfte sich mit einem Taschentuch in der behandschuhten Hand die glänzenden Augen. Sie wollte nicht, dass ich ging, aber sie sagte nichts. Ich war achtzehn und brannte darauf wegzukommen. Nachdem ich sie hastig geküsst hatte, stieg ich in den Zug und kam mir egoistisch vor, weil ich sie zurückließ. Ich schleppte die Koffer an Soldaten vorbei, die sich in dem schmalen Gang rauchend aus dem Fenster lehnten, und machte es mir in meinem Abteil bequem. Ich saß zwischen Männern in abgetragenen Anzügen und Frauen mit Hüten, die Tee aus Feldflaschen tranken, Äpfel schälten und wie frisch getaufte Babys in weiße Spitzentücher eingewickelte, hart gekochte Eier aßen. Der Zug war abgefahren und ich eingenickt, während verschlafene Walddörfer vorbeirauschten. Egoistisch. Nur so wird man erwachsen.

Wir überquerten eine Brücke über die Weichsel. Die Bäume waren von einem klaren Grün und säumten die Ufer wie dichte Lockenschöpfe. Der süße Duft von Linden und Flieder hing in der Luft, farbenfroh und berauschend durchdrang er die Stadt. Die sandigen Ufer lagen verlassen da und verliehen der gesamten Böschung einen urwüchsigen Anschein. Wären hinter den dichten Baumwipfeln nicht die Dächer der grauen Wohnblocks gewesen, hätte man meinen können, dass hier nie eine Menschenseele gelebt hatte.

Ich wandte mich wieder Karolina zu. Sie rauchte, ihre breiten, korallenrot bemalten Lippen hinterließen einen Abdruck auf dem Filter. Ich kann mich nicht entsinnen, sie je ohne diesen Lippenstift gesehen zu haben oder ohne die dunkelblonde Ponyfrisur, die ihre unruhigen Augen umrahmte.

»Alles in Ordnung?«, fragte sie und schaute mich von der Seite an. Ich nickte und musste unwillkürlich lächeln. Ich war froh, sie bei mir zu haben. Wir hatten uns im ersten Studienjahr kennengelernt, seitdem war sie für mich wie eine Schwester geworden. Von ihr hatte ich fast alles gelernt, was mir wichtig war. Sie besaß einen Stapel schwarz gekaufter Bücher, die wir zusammen lasen und diskutierten. Sie hatte mich mit Simone de Beauvoir und Czesław Miłosz bekannt gemacht, mit den Gedichten Wisława Szymborskas und den Reiseberichten Ryszard Kapuścińskis. Manchmal verglich sie unser Land mit Haile Selassies Äthiopien und erklärte, wir bräuchten eine ähnliche Revolution. Ich bewunderte ihren Mut, kein Blatt vor den Mund zu nehmen.

»Ich bitte dich«, sagte sie oft und zog die Brauen zusammen, wenn ich fragte, ob sie denn gar keine Angst habe, ihre Meinung zu äußern. Mutter und Oma hatten mir schreckliche Geschichten von Bekannten erzählt, die wegen einer einzigen kritischen Bemerkung verschwunden waren.

»Stalin ist schon lange tot«, sagte Karolina. »Wir wissen alle, dass das Regime eine Farce ist, und die wissen es auch. Zum Glück sind wir nicht in Ostdeutschland. Bei uns in Polen schlafwandeln sie.«

Die Gegend wurde ländlicher, und wir holperten die Straßen entlang, vorbei an riesigen Feldern, Birkenwäldern und ausgedehnten Strecken mit Kiefern, an kleinen verschlafenen Ortschaften, aus denen Kirchtürme aufragten. Ich weiß nicht, ob Karolina über mich Bescheid wusste – vermutlich ahnte sie etwas. Aber sie drängte mich nie, stellte mich nie zur Rede, und dafür bin ich ihr immer dankbar gewesen. Sie verfügte über dieses gewisse Feingefühl, von dem ich mir nicht sicher bin, ob ich es an ihrer Stelle bewiesen hätte. Nur einmal überspannte sie fast den Bogen. Es war ungefähr einen Monat vor dem Lager, nach einer Vorstellung im Nationaltheater – wir hatten uns Slawomir Mrożeks Tango angesehen. Wir wollten noch etwas trinken, und sie zeigte mir eine kleine Bar, die versteckt in einer schmalen Seitenstraße in der Altstadt lag, angeblich auch beliebt bei den Schauspielern. Der Laden war voller Rauch und dunkler, lebhafter Gestalten, die sich bis auf den Gehsteig drängten. Es war ein warmer Frühlingsabend. Mir war klar, was viele dieser Männer waren, wollte es anfangs jedoch nicht wahrhaben. Sie hatten etwas Aufgekratztes, das mich zutiefst verstörte. Es lag an ihren exaltierten Stimmen, den in ihre Sätze eingestreuten »Darlings«, ihren schnellen, gierigen Blicken, den Bewegungen ihrer Hüften, als Donna Sommer »I Feel Love« über hypnotische Elektrobeats stöhnte, ein Song, den ich immer geliebt hatte, wofür ich mich jetzt schalt. Sobald mir jemand einen verstohlenen Blick zuwarf, fühlte ich mich durchschaut. Karolina schien nichts ungewöhnlich zu finden – es waren auch Frauen da, locker, lustig, laut. Ich sah sie von der Seite an und fragte mich, ob sie wirklich ahnungslos war oder nur so tat. Ich wollte auf der Stelle gehen, wollte nichts mehr sehen, wollte nicht mehr nach einem Gesicht suchen, das ich begehrenswert fand und nie würde haben können, aber Karolina bestellte Bier, und so blieb ich, unterhielt mich mit ihr und sah die meiste Zeit nur sie an. Als unsere Gläser fast leer waren, war ich wütend und fragte sie nervös, warum sie mich hierhergebracht habe. Sie war lässig wie immer und meinte, ein Freund habe ihr die Bar empfohlen.

»Welcher Freund?«, fragte ich.

Sie setzte ein nachdenkliches Gesicht auf. »Du kennst ihn nicht.«

Ich nickte, lächelte ironisch. »Gut. Können wir jetzt gehen?«