7,99 €

Mehr erfahren.

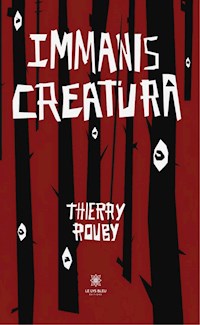

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Mai 1947, un village d’Ardèche est plongé dans l’horreur après la mort d’un enfant dévoré par une bête étrange. Très rapidement, isolée à la suite d’un éboulement, l’unique route d’accès est impraticable, recouverte de pierres et de branchage. Livrés à eux-mêmes, les habitants règlent leurs comptes, dans cette France incertaine d’après-guerre, en luttant contre une légende ancestrale qui refait surface et devient tout à coup bien réelle. La mort rôde partout dans la commune. Le passé rattrape le présent et ouvre les portes de l’enfer.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Pour

Thierry Rouby, la littérature fertilise la pensée et féconde le savoir pour donner naissance à des émotions. C’est ainsi qu’en regardant et en écoutant les autres autour de lui, il s’inspire et enrichit sa créativité. Dans Immanis creatura, il nous invite à voyager avec lui dans le passé, le présent et parfois le futur.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Thierry Rouby

Immanis creatura

Roman

© Lys Bleu Éditions – Thierry Rouby

ISBN : 979-10-377-5350-2

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

À Solange, Capucine et Antoine

Préface

An de grâce 1102

Cinq grands chariots tirés par de robustes chevaux montent le chemin empierré pour atteindre le rocher de Mahun où se dresse le château. Les hautes tours de l’édifice ne sont plus très loin, l’avant-garde a déjà franchi le premier poste.

La lourde herse s’ouvre avec fracas, les sentinelles dans la bretèche sonnent le cor. Les cages de bois remplies de petits êtres d’autres contrées se choquent entre elles. Le chemin très abîmé et raviné par les pluies de la veille présente de profondes ornières.

Les chariots aux roues cerclées de fer s’enlisent de moitié dans la boue argileuse et collante.

Le peuple esclave Afar est agité, le bruit des chaînes qui les entravent résonne dans la nuit.

Les torches des gardes en armes se courbent et vacillent au contact de la brise légère. Des cris et des hurlements déchirent la nuit, les chevaux caracolent et font des ruades, l’affolement gagne le convoi.

Des bruits sourds suivis de craquements et de fracas s’entendent.

Soudain, les cages se brisent en heurtant le sol, les barreaux cèdent et les portes s’ouvrent, les petits êtres prisonniers de leurs fers tentent de s’échapper, s’aidant les uns les autres.

Les soldats les pourchassent, agitant leurs lances et leurs épées. De grands filets sont tendus par des hommes à cheval pour les encercler. La garde du château lâche des molosses sanguinaires qui jappent et grognent dans la nuit.

Une grande partie des esclaves est déjà loin cachée dans la montagne, mais certains n’ont pas réussi à fuir. Alors les gardes les frappent et les humilient. D’autres sont pendus dans les bois des alentours, pour l’exemple.

Pendant plus d’une décennie, le peuple Afar a agi en bourreau frénétique, massacrant, violant et terrorisant la population de toute la région.

Ils vengeaient ainsi la mort des leurs et défiaient le joug de leur maître, le Seigneur de Mahun.

En 1108, lors d’une attaque-surprise du château, les Afars ont libéré quelques-uns des leurs. Mais beaucoup d’entre eux, nés en captivité dans les cachots sombres et humides des souterrains, ont perdu la vie à la suite de maladies.

Cette histoire fut racontée au fil des siècles, chacun y apportant un peu de lyrisme ou une note fantastique.

C’est ainsi qu’une légende naît et qu’on la raconte encore aujourd’hui.

Mais ces gentilles histoires, ces contes pour enfants peuvent devenir très vite de terribles cauchemars…

Chapitre 1

Il fait très frais ce premier jour du mois de mai de l’année 1947, le ciel est couvert et nuageux.

De nombreux oiseaux tournoient au-dessus du clocher du village, formant des rondes incessantes.

Au loin, derrière les bois de chêne, les clairons des conscrits sonnent des notes débridées et chaotiques. Peu importe, les jeunes classards de vingt ans s’époumonent à tue-tête, allant ainsi, de ferme en ferme saluer le maître des lieux avec une chansonnette et trinquer à la future belle saison autour d’une omelette.

Sur la petite route de Chante perdrix, une traction roule à vive allure. À son bord, deux hommes coiffés de chapeaux de feutre, leurs doubles mentons enfoncés, dans de tristes complets de flanelle grise, genre représentant de commerce ou fonctionnaire d’état.

Les pneus crissent dans les virages et arrachent l’herbe des bordures de la route.

Les paysages défilent, des rangées de pins et d’épicéas, des bosquets, des taillis, des champs, toute la campagne s’éveille.

Soudain, le véhicule heurte le talus, l’inspecteur Arnaud manque de lâcher sa pipe, tant la conduite de son collègue est brutale.

Quelques braises de tabac se consumant s’échappent du foyer, elles s’envolent et tombent sur le plancher du véhicule.

L’homme les écrase rapidement avec la pointe de sa chaussure, afin que cela ne prenne pas feu.

— Bon sang, Dumont ! Doucement ! s’exclame-t-il avec une pointe d’énervement. Le conducteur lui fait un clin d’œil, rigole et déclare d’un air débonnaire.

— Ne t’inquiète pas, c’est du costaud ! Et ça tient la route.

Arnaud soupire, la remarque de son collègue l’exaspère.

— Arrête-toi ! dit-il en pointant un doigt vers le pare-brise indiquant un attroupement d’individus dans un champ.

Le véhicule ralentit et s’immobilise à une intersection, l’inspecteur en sort claquant la portière violemment. D’un pas rapide, il se dirige vers le groupe. Une dizaine d’adolescents échevelés et rigolards se chamaillent sous un arbre.

— Bonjour jeunes gens ! Avec mon collègue, nous cherchons le domaine des peupliers et une certaine madame Glézal !

Un grand gaillard boutonneux s’avance et regarde Arnaud de la tête aux pieds.

— Qu’est-ce que vous lui voulez à la veuve ? Vous êtes flics ?

Derrière lui des ricanements et des remarques désobligeantes fusent, manifestement la personne est bien connue.

— Nous devons la voir, répond sèchement l’inspecteur.

Le jeune acquiesce puis se rapproche en sautant du talus, sur la route pour être plus près.

— Vous prenez la route à gauche, vous poursuivez sur la grande allée de platanes, l’entrée du domaine se trouve au bout du chemin. Il y a une grande bâtisse bourgeoise avec plein de fenêtres, mais faites gaffe aux chiens, ils sont gros et féroces.

L’inspecteur le remercie, salue le groupe et remonte dans l’automobile.

— J’espère qu’ils ne se foutent pas de notre gueule, les culs terreux ?

Dumont a une moue dédaigneuse.

— Bah ! des petits branleurs qui soufflent dans des clairons, tu crois ?

Quelques instants plus tard, le véhicule s’engage dans la direction indiquée. Le pot d’échappement crache une épaisse fumée noire qui flotte dans l’air et masque les arbres. Brigitte Glézal vit seule depuis le décès de son époux Émile juste au début de la Seconde Guerre.

Une crise cardiaque a emmené l’héritier des mégisseries en août 1939.

Elle a deux enfants, qui sont installés dans la Loire. L’aîné, Gérard, dirige une entreprise de gros en mercerie et filature du côté de Roanne. La cadette, Mélanie travaille comme infirmière à la clinique des Camélias dans le centre de St Etienne, tous deux sont célibataires.

Le domaine des peupliers compte plusieurs hectares, la ferme du Grandjon en fait partie. La famille Roussel verse un droit de fermage aux propriétaires les Glézal, l’équivalent d’un loyer tous les mois.

Ils s’occupent de la culture des terres et de l’entretien des bois et des forêts du domaine. Pendant la guerre, la ferme a vu le nombre d’ouvriers fortement diminué. Les hommes les plus jeunes sont partis au combat. C’est ainsi que des terres fertiles sont réduites à l’abandon et se transforment rapidement en friches. Les greniers à grains restent désespérément vides, une partie du bétail a contracté des maladies infectieuses, il doit être abattu.

Les Roussel ont peiné à faire redémarrer l’exploitation à la fin du conflit. Brigitte Glézal leur a prêté de l’argent, pour les aider à acheter un cheptel et du matériel. Après une année et demie, l’activité semble reprendre normalement, car la population manque de tout.

La demande est telle qu’il faudrait dix bras de plus à la ferme. Gaston Roussel a embauché deux commis agricoles, et son cousin Denis vient lui donner un coup de main de temps à autre, au gré des saisons.

Le printemps de cette année 1947 ne s’annonce pas très beau, il y a beaucoup d’orages et les pluies violentes saccagent les cultures. Les températures très basses pour la saison ralentissent la croissance des céréales. L’herbe pousse mal, le fourrage pour l’hiver risque de manquer.

Toute cette humidité amène des moisissures et la pourriture dans les cultures.

La famille Roussel a remplacé Hector Dumont et en avril 1927, celui-ci n’avait pas d’enfant pour continuer la ferme. Le bougre voulait prendre sa retraite et se retirer chez sa sœur, tout près de Desaignes, petit village pittoresque situé plus au sud du département.

Charles Roussel, le père de Gaston a pris le fermage du domaine à bras le corps, avec une volonté et une pugnacité exemplaires.

Au fil des années, la ferme prit de l’ampleur et la production de qualité séduit de plus en plus de personnes sur les marchés, mais aussi dans certaines épiceries. Edmond Glézal, fondateur des mégisseries du même nom, connaît bien Charles et il lui a fait tout de suite confiance, pour gérer l’exploitation agricole du domaine.

Pourtant, monsieur Glézal n’est pas du style à sympathiser facilement avec les petites gens.

Il dirige son entreprise d’une main de fer, pas de salut pour les fainéants et les tire-au-flanc.

Les syndicats ne sont pas les bienvenus à l’usine, il le dit haut et fort et le placarde sur les murs, au cas où l’on n’ait pas entendu la consigne.

Cette force de la nature mesure un mètre quatre-vingt-quinze pour 120 kg et il ne faut pas lui chercher des poux.

Plusieurs ouvriers en ont fait les frais, pour lui avoir tenu tête. Ils ont été renvoyés manu militari. D’autres ont été passés à tabac, voire pire encore, ils ont eu les membres brisés.

Ce patron violent n’hésite pas à casser les grèves avec de gros bras venant d’autres bourgs.

La tuberculose a eu raison du colosse, il mourut dans de terribles souffrances.

Son fils Émile a tout juste vingt ans quand il prend les rênes de l’entreprise. De petit gabarit et plus affable que son père, il a du mal à se faire respecter par ses employés. Certains profitent même de la situation et de sa naïveté juvénile.

Brigitte, son épouse a plusieurs relations amoureuses avec des contremaîtres de l’usine. Émile vit mal cette situation, mais il ne supporte pas non plus l’idée de se séparer, car il l’aime.

Puis au fil du temps et des années le couple se laisse une seconde chance et se redécouvre et c’est une deuxième vie qui commence.

Les naissances de Gérard et de Mélanie créent une alchimie extraordinaire, un lien unique. Au décès d’Émile en 1939, Brigitte eut le cœur brisé, ayant un mal fou à remonter la pente, un vide, un terrible vide emplit sa vie. Le plus dur c’est d’être résolue à accepter l’inacceptable.

Au début de la guerre, l’héritière de l’outil industriel est confrontée à d’autres soucis, cela concerne la gestion des matières premières, ainsi que le recrutement de main-d’œuvre.

En janvier 1940, face à la pénurie de peaux et avec plus des trois quarts du personnel masculin parti au combat, Brigitte Glézal ferme avec beaucoup de remords l’entreprise familiale.

Elle s’adonne à sa passion favorite, l’aquarelle, partant des journées entières dans la campagne pour peindre des paysages ou des scènes de vie.

L’hôtel particulier du boulevard des Belges à Lyon, bien immobilier qu’elle a hérité de son père, reste le temps de son absence sous la responsabilité de Gisèle Lescure, la gardienne. Cette personne de confiance sert la famille des Palayer et des Glézal depuis plus de deux générations.

La traction traverse la grande allée de platanes, tout au bout se dresse une grande maison au crépi un peu délabré. Trois larges marches en pierres donnent accès à un perron et à une imposante porte d’entrée à doubles vantaux.

En bois peint et pour moitié vitrée sur le haut, elle est protégée par des volutes en fer forgé.

Arnaud tire énergiquement sur la sonnette à plusieurs reprises, Dumont scrute les alentours, pas la moindre présence des chiens. Les terribles molosses dont le gars plein de boutons leur avait dit de se méfier ne sont pas en liberté.

La porte s’entrebâille puis s’ouvre doucement, une jeune femme d’une quarantaine d’années se trouve dans l’encadrement du vantail. Une chevelure blonde bouclée, de grands yeux verts et un corps de rêve dans une magnifique robe vichy.

Les deux hommes sont agréablement surpris, voire un peu ébahis.

— Madame Glézal ?

— Oui, c’est moi-même !

— Bonjour, madame, inspecteurs Arnaud et Dumont.

Les deux hommes présentent leurs cartes professionnelles ainsi que la requête du juge.

— Veuillez prendre quelques affaires personnelles, madame, nous devons vous emmener dans nos bureaux à Privas.

— Α Privas ! Mais pour quoi faire ?

— Le parquet a ouvert une enquête pour collaboration avec l’ennemi nazi et homicide, où vous êtes citée comme témoin… c’est noté sur la convocation !

— Moi, comme témoin… Mais témoin de quoi ? Je vais prendre des vêtements… Vous voulez patienter à l’intérieur ?

Arnaud décline l’invitation de la tête en déclarant.

— Non ! Merci, madame, nous allons vous attendre dehors !

Dumont allume une Gauloise et déambule devant la bâtisse. Après plusieurs minutes, la jeune femme descend les marches du perron, une petite valise marron à la main gauche et un imperméable sur le bras droit.

Arnaud remarque qu’elle a déboutonné le haut de sa robe donnant plus d’ampleur à son décolleté, mettant en valeur sa poitrine, il sourit.

Des grognements suivis de jappements se font entendre à proximité du bâtiment. Un vieil homme, voûté et de petite taille s’approche.

Il a un chapeau de paille vissé sur la tête, qui laisse entrevoir ses cheveux grisonnants.

Le petit bonhomme semble avoir beaucoup de difficultés à tenir la corde où sont attachés les colliers de deux imposants dogues allemands. Les chiens surexcités jappent avec hargne et se lèvent sur leurs pattes arrière montrant les crocs.

— Tout va bien, madame ? demande-t-il, inquiet et soucieux.

— Ces messieurs m’emmènent à Privas, Edmond ! Rien de grave, je vous confie la maison pendant mon absence.

— Prévenez simplement mes enfants… Ne vous inquiétez pas !

Les chiens s’agitent et aboient de nouveau, l’homme essaye de les maintenir à bonne distance.

Arnaud ouvre la porte arrière de la traction, la jeune femme baisse la tête pour rentrer dans l’habitacle.

Le véhicule reprend l’allée de platanes et s’éloigne dans la campagne. Jo balaie sa terrasse, un léger vent de printemps caresse délicatement les lauriers qui n’ont toujours pas de bourgeons.

Un chat gris vient se frotter au bas du pantalon du cafetier, il miaule et ronronne. L’homme s’accroupit et passe ses grosses mains calleuses sur le doux pelage de l’animal.

— Alors minette ! La nuit a été bonne, as-tu fait festin de souris ou câliné les matous ?

Il ramasse rapidement les feuilles et les balayures. Puis d’un pas alerte, il regagne l’intérieur de l’établissement.

Là, il place la pelle et le balai dans le petit cagibi où se trouvent les ustensiles de nettoyage.

Avec une extrême douceur, il embrasse sa femme Jackie dans le cou, elle fait mine de l’envoyer bouler, mais au fond elle apprécie cette marque de tendresse. Leur amour de jeunesse perdure depuis de nombreuses années.

Le carillon sonne dix heures, Antonin le boulanger, les bras chargés de six gros pains, entre dans le café. Il aperçoit le couple enlacé derrière le bar.

— Bonjour, les tourtereaux ! Oh, oh, c’est le printemps, la saison des amours ! Il se marre.

— L’amour n’a pas de saison, Antonin, c’est comme le bon pain, il faut le consommer frais, rassis la saveur n’est plus là ! rétorque Jackie.

— Pour de vrai ? Alors ça ne me porte pas bonheur ! Je fabrique tous les jours du pain frais et je vis un amour rassis ! et il s’esclaffe… La Germaine n’a plus beaucoup goût à tout ça.

— Il faut l’entretenir l’amour Antonin ! Et ce, tous les jours !

— Bah ! Foutaises… Quand il est parti, il est parti… Sers-moi donc un petit blanc Jo !

Les Lebrun ont repris le café restaurant de Saint-Symphorien en octobre 1945. Une affaire tenue par leur tante Célestine pendant près de vingt-cinq années.

Leur fille Odette travaille comme gouvernante chez une famille à Tournon sur Rhône. Il lui arrive de venir leur donner un coup de main de temps à autre, quand elle réussit à obtenir des jours de congés.

Georges Lebrun est une figure emblématique de la résistance de la région et dans tout le sud-est.

De forte corpulence, solide, le front plissé et dégarni. Un visage dur marqué par de nombreuses cicatrices et une épaisse moustache brune. Cet air d’impitoyable sévérité et d’assurance n’est au fond qu’un masque. Car derrière ce caractère bien trempé, se cachent une immense bonté et un esprit de liberté.

Ses faits d’armes avec ses compagnons ne manquent pas. Jo reste humble, il n’aime pas trop parler de la guerre et de la résistance, il préfère voir l’avenir, sa famille, son affaire et des jours meilleurs pour son pays.

— T’as vu dans le journal ! Thorez appelle à la grève générale… Ils veulent foutre la France encore en l’air ! on a viré les boches… On ne va pas tomber entre les mains des cocos… bordel ! dit le boulanger rouge de colère.

Le cafetier dodeline de la tête en essuyant un verre.

— Tu sais la politique, ça nous dépasse Antonin… Toi c’est le pain, moi les boissons, laissons le reste à Oriol, il saura bien quoi en faire !

— Bah, tu deviens trop terre à terre Jo ! L’amour te rend aveugle ou quoi ? Aller j’y retourne, à plus tard, les tourtereaux.

Le boulanger fait un demi-tour, semblant avoir oublié quelque chose.

— À propos, tu n’as rien remarqué d’anormal au village ces jours ? demande-t-il d’un air préoccupé à l’aubergiste.

— Non ! Pas vraiment, la routine, pourquoi ?

Il y a des types pas très clairs, qui demandent des renseignements assez bizarres.

— Des renseignements ? Et de quel ordre ?

Tout en faisant mine de regarder dehors, Antonin répond d’une voix gênée.

— D’ordre plus que privé, c’est pourquoi je dis que c’est bizarre.

— Sûrement des blaireaux, qui n’ont rien d’autre à foutre que de s’occuper de la vie des autres, déclare Jo avec un irrésistible sourire.

— Sûrement, Jo, tu dois avoir raison, allez je retourne au boulot, à plus tard.

Des nappes à petits carreaux rouge et blanc recouvrent les tables du restaurant.

Un solide vaisselier rustique ainsi qu’un buffet campagnard meublent la pièce. Des trophées de chasse sont accrochés aux murs, d’énormes têtes de sanglier empaillées fixent d’un regard figé la clientèle. Plus loin, un renard ainsi qu’une belette dans le même état se pavanent sur une étagère.

Des réclames pour des boissons bien connues s’affichent sur des plaques de métal, et quelques autres objets désuets occupent le reste de la place.

La chatte grise se faufile entre les tables de la terrasse et rentre dans le commerce en miaulant.

Des bruits de casseroles se font entendre, une douce odeur d’oignons roussis chatouille les narines du tenancier, il hume l’air.

Savourant ainsi, le plaisir si particulier des senteurs qui bercent les souvenirs. Jo sourit, satisfait de ce petit instant.

Jackie cuisine avec talent des mijotés de viande ; la bombine de bœuf étant sa spécialité, mais aussi les croustades d’écrevisses, la truite aux amandes et la tarte à la châtaigne. François Clozel, le maire de Saint-Symphorien traverse la place du lavoir en direction des locaux municipaux, il croise le père Paul Angeli.

— Bonjour, Père curé !

— Ah ! François… Bonjour ! tu tombes bien, je viens de la mairie… Voilà ! il se passe des choses étranges au cimetière.

— Comment ça… étrange ?

— Et bien, des sépultures présentent de nombreuses traces de sang !

— Du sang !

Le curé tente de rassurer le premier administré de la commune.

— Peut-être un animal blessé ou des chiens qui se sont battus.

François Clozel semble tourmenté et inquiet, il réfléchit tout en se tenant le menton.

— Allons y mon père… Il faut élucider ce mystère.

Après quelques minutes de marche, les deux hommes arrivent devant le grand portail de métal de l’entrée du cimetière. Un long grincement se fait entendre à son ouverture. Du sang séché marque le gravier à divers points de l’entrée, plus loin des croix et des cœurs en fonte marqués du nom des défunts sont également maculés de sang.

Les deux hommes s’accroupissent comme pour vérifier de plus près la situation et se regardent.

— Qui est-ce qui a bien pu faire ça ? Ce sang semble avoir été projeté !

Le curé se relève d’un coup, fait un signe de croix et joint ses mains comme pour prier.

— En tout cas, ce n’est pas l’œuvre du malin, déclare le maire.

— Comment pouvez-vous en être sûr ? Le malin est partout.

— Il n’y a jamais eu de cas de rites sataniques sur la commune du moins dans notre histoire contemporaine.

— Pourtant, je n’ai jamais vu de choses pareilles, admet le prêtre.

Le maire se relève avec difficulté et frotte ses mains contre son pantalon de velours.

— Je ne vous le fais pas dire, mon Père… Mais tout problème a une solution, n’est-ce pas ?

L’homme d’Église le regarde, éberlué. Pour revenir au centre du village, ils longent le chemin qui mène aux hautes vignes et passent devant les ruines du vieux pressoir communal. Le curé secoue son pied gauche, car sa sandale a pris quelques gravillons.

Maryse Clozel rempote des géraniums sous l’appentis de la cour intérieure. Au fond de l’abri, de grandes cordes à linge fléchissent sous le poids des draps en lin étendus.

Un chien fait des roulades dans la terre humide et frotte sa truffe contre le sol. Les poils souillés, il s’ébroue et se dirige près de sa maîtresse.

— Oscar ! Tu te mets dans quel état ? Allez, va te coucher !

Un peu plus bas sur la route du Soulage, une mule tire une carriole, le conducteur force sur l’attelage, il paraît très pressé.

L’ensemble passe le petit pont des fées et arrive à pleine vitesse près de l’entrée de la ferme des Clozel.

Bastien Cornut saute à terre, et manque de trébucher.

— Madame Clozel… Madame Clozel ! Il est arrivé malheur à la ferme, mon frère est mort ! Dévoré par une bête !

Le jeune homme semble terrorisé, ses yeux regardent le vide. Il reprend son souffle, une première larme perle sur sa joue et soudain il fond en sanglots puis balbutie quelques mots.

— Monsieur François ! Monsieur François faut qu’il vienne. Maryse Clozel prend Bastien par l’épaule, celui-ci se jette aussitôt dans ses bras en pleurant, elle lui caresse les cheveux tendrement comme avec son fils.

— François est occupé au village ! Il revient bientôt, assieds-toi et reprends calmement depuis le début.

Sébastien, le fils de François et de Maryse qui a entendu de l’intérieur de la maison le remue-ménage dans la cour se dirige vers eux.

Oscar frétille de la queue et lui fait la fête.

— Maman ! Ça va ?

Sa mère hoche la tête, elle semble bouleversée.

— Que se passe-t-il ? Pourquoi pleurez-vous ?

Le chien lèche les mains de Bastien, le jeune homme le caresse et après une à deux minutes, la gorge nouée, il raconte de nouveau la tragédie.

La traction traverse le pont sur la Cance pour rejoindre la départementale 86. Dumont conduit toujours aussi mal, Arnaud bringuebale de gauche à droite sur son siège.

Le confort semble meilleur à l’arrière, Brigitte Glézal serre fort la poignée intérieure de la voiture ce qui l’aide à amortir la conduite brutale du fonctionnaire de police. Ils croisent plusieurs camions de marchandises et un car de voyageurs remontant sur le plateau ardéchois.

Engagé sur la départementale, le véhicule file à vive allure.

La route est maintenant plus large est en meilleur état malgré de nombreux nids de poule çà et là, mais qui n’a rien à voir avec les routes sinueuses et étroites empruntées précédemment.

Le ciel chargé de nuages s’assombrit et quelques gouttes de pluie s’écrasent sur le pare-brise.

Arrivé au niveau d’Arras sur Rhône, la voie se réduit et un fourgon de gendarmerie en barre l’accès.

Dumont ralentit, après avoir parcouru plusieurs mètres, la traction s’immobilise. Un militaire en arme s’approche du véhicule et salue le conducteur de la traction.

Dumont présente sa carte de police, les gendarmes font le tour du véhicule et regardent à l’arrière. L’inspecteur devance la question que les militaires allaient sûrement lui poser.

— Cette personne est citée comme témoin, on l’emmène à Privas pour y être interrogé, tenez, j’ai la convocation du juge.

Il tend une feuille de couleur rose au gendarme, celui-ci la saisit, y jette un œil et la lui rend immédiatement.

— Allez-y ! Mais faites attention, à deux kilomètres, il y a des démineurs, ce matin des riverains ont découvert un obus dans un jardin.

La traction reprend la route en zigzaguant au milieu des véhicules de gendarmerie. Brigitte, rêveuse, pense aux soirées qu’elle organisait à Lyon pendant la guerre. Avec son association, « le cercle littéraire de la Tête d’or ». Des notables, des personnes influentes de la ville ainsi que des officiers allemands s’y retrouvaient et échangeaient des avis et des points de vue sur des ouvrages et sur leurs auteurs.

On y causait librement autour d’un brandy ou d’une liqueur de noix, seule la politique était exclue des conversations.

C’est au cours de ces réunions intellectuelles qu’elle a croisé le capitaine Hans Friedrich, toujours galant et courtois. Ce gradé de la Wehrmacht ressemblait plus à un vacancier oisif qu’a un ennemi occupant. Au fil des réunions, leur amitié devenait de plus en plus soudée. Un soir, ils ont eu une conversation plus passionnelle que d’habitude.

Les autres participants ayant pris congé, le capitaine qui la trouvait nostalgique et mélancolique se rapprocha d’elle pour la réconforter. Il la serra dans ses bras et ils échangèrent un baiser.

Elle appréciait les marques de sympathie et de gentillesse qu’il lui réservait. Elle avait perdu son mari quatre ans plus tôt ; tous ses petits gestes, ses mots remplis de tendresse lui manquaient terriblement.

À quarante-sept ans, elle restait pétillante et ravissante au dire des hommes qu’elle côtoyait. Encore belle et désirable, la tentation était grande.

Sa relation avec Hans dura huit mois, l’officier ayant quitté précipitamment Lyon, pour rejoindre le front avec son unité.

Brigitte rentra au domaine des peupliers, n’ayant plus aucune nouvelle de son amant. Au village, personne ne connaît réellement l’histoire, des rumeurs circulent, souvent des potins de bas étage, des interrogations, mais aucune certitude. Le réseau de résistance eut des informations de première importance durant toute la période de leur liaison. Des opérations de sabotages et d’attentats d’envergure contre l’occupant allemand ont vu le jour pendant ces huit mois, avec un taux de réussite de l’ordre de cent pour cent.

Ce n’est qu’à la fin de la guerre que la plupart des villageois ainsi que ses proches amis ont découvert le véritable visage d’agent de renseignements de Brigitte et de son nom de code « la veuve », grâce aux témoignages de résistants. Mais pour certains, elle restait une pute à boches, une collabo.

La traction passe le panneau du Pouzin, traverse une partie de la ville qui ressemble à un champ de ruines, çà et là des échafaudages et des chantiers prédisent la reconstruction prochaine.

Le véhicule s’engage dans la montée en direction de Privas. Peu de personnes dans les rues de la ville, la plupart des commerces sont fermés pour cause de jour férié, seul un attroupement de jeunes conscrits chantant devant un café met un peu d’animation au milieu de tous ces décombres.

François entre avec hésitation, aucun bruit ne trouble l’oraison funèbre. La pièce est sombre et lugubre, éclairée par une simple lampe à pétrole.

Il n’était jamais rentré dans la maison de la famille Cornut, un couple d’agriculteurs sans histoire qui ne se montre que très rarement au village. Peut-être certain dimanche pour la messe et les jours de fête, mais guère plus. Les poutres du plafond sont noircies par la suie que dégage l’immense âtre de la cheminée où des bûches se consument. La fraîcheur des soirs de printemps est encore persistante.

Les murs épais enduits de torchis présentent par endroits des traces de salpêtre et d’humidité. Le sol de terre battue dégage de la poussière à chaque pas.

Le corps du petit Cyprien se trouve allongé sur une grande table de bois, recouvert d’un simple drap blanc.

Louis Cornut, le père, est assis à côté, il a sa casquette de travers sur la tête et le regard dans le vide. L’homme éreinté par les années et le poids des tourments serre avec dévotion un chapelet entre ses mains rugueuses.

Eugénie, sa femme pleure sur l’épaule de son fils aîné Bastien qui a les yeux rougis par les larmes et la tristesse.

Une autre personne se tient un peu à l’écart, François distingue mal son visage, sûrement quelqu’un de la famille, pense-t-il.

Il salue Louis qui ne réagit pas, Eugénie s’approche de la dépouille de son fils et écarte le coin du drap pour laisser apparaître le corps du petit garçon. Et elle déclare avec colère.

— Regarde ce qu’a fait la bête ! regarde !

Là, il découvre l’horreur, l’enfant n’a plus que la moitié de son visage, il lui manque un bras et la chair sanguinolente est en lambeaux, des os rongés se dévoilent.

Le maire porte une main à sa bouche, des nausées l’envahissent, des odeurs de mort rentrent par bouffées par ses narines. Une terrible angoisse l’enveloppe, il sort précipitamment de la pièce. Alors, les souvenirs ressurgissent, la guerre, les blessures, les amputations, mais là, l’acharnement sur ce pauvre enfant est d’une violence inouïe.

Le canton n’a pas eu de cas de loup depuis au moins trente ans. Des chiens ? Les chiens ne dévorent pas les hommes comme ça. Puis il y a le sang au cimetière, est-ce que cela a un lien ?

Les questions se bousculent dans sa tête, mais qu’est-ce qui arrive bon sang ?

Bastien rejoint François devant la maison, il lui propose une cigarette, celui-ci accepte.

Le jeune homme manœuvre la molette à silex de son briquet à pétrole, une flamme orangée jaillit avec une légère fumée noirâtre, il allume les cigarettes.

Le maire tire deux ou trois bouffées tout en tournant en rond, puis il s’adresse à Bastien.

— Vous l’avez trouvé où le corps du petit Cyprien ?

— Dans la châtaigneraie du vieux Balou, il devait revenir sûrement du ruisseau, il voulait pêcher, il l’avait dit à maman avant de partir.

— Et vers quelle heure ?

— Environ dix-huit heures, peut-être un peu plus, après je suis descendu tout de suite chez vous, là j’ai vu Maryse et Sébastien.

François fait de nouveau les cent pas et revient vers Bastien.

— La parcelle de Balou ne se trouve pas très loin du moulin de Ferchaux, l’habitation de Dunoyer ?

— À vol d’oiseaux, si on coupe à travers champs, bah je dirais trois ou quatre cents mètres, pourquoi ?

— Je vais aller chercher Momo Grange, toi tu dois trouver Jeannot. Je récupère des lanternes à pétrole, on va inspecter les alentours de la châtaigneraie et allez voir le docteur Dunoyer au cas où il aurait vu quelque chose.

— Gabrielle est passée tout à l’heure chez le médecin, il n’y avait personne, mais la porte était entrouverte.

— Gabrielle ?

Ma tante, ma tante Gabrielle de Tournon.

Cela doit être la personne qui se trouvait à l’écart dans la pièce, pense alors François. Après un court instant, il entre de nouveau dans la maison afin de poser deux ou trois questions à la femme.

Quelques minutes plus tard, il en ressort déçu, n’ayant pas obtenu plus d’informations.

Le père Angeli arrive accompagné par un enfant de chœur, il allume l’encensoir afin de célébrer la bénédiction du corps. François le salue, tous deux ont le visage grave et semblent inquiets. Les évènements survenus ces dernières heures troublent leur paisible petite commune et cela les préoccupe.

Bastien se penche en avant et place son pied sur une des marches afin de relacer sa chaussure, au même moment un chat lui passe entre les jambes en miaulant. Le maire s’approche de lui et lui tape amicalement sur l’épaule.

— On se retrouve au ruisseau, dans une heure. Pense à récupérer Jeannot au passage.

La terrasse de l’auberge a de nombreux clients ce soir. Le torchon sur l’épaule Georges Lebrun sert des tournées d’absinthe. Jovial et souriant, il discute avec les consommateurs.

Toute l’assemblée rigole, un brouhaha s’installe, chacun raconte des blagues à trois sous, et les discussions vont bon train.

Les conscrits remontent la rue des pissotières, certains s’arrêtent dans les vespasiennes pour soulager un besoin pressant.

D’autres arrosent généreusement d’urine le mur attenant. Le drapeau français flotte au vent, le jeune Gilbert Martin est fier de tenir l’étendard de la nation et il dessine des courbes en rigolant.

Tous arrivent au niveau de la terrasse du café et entonnent le chant des conscrits.

— Bonjour patron, maître de la maison, bonjour patron maître de la maison, donnez-nous des œufs pour faire une omelette, donnez-nous des œufs, et nous partirons contents.

Une ambiance de fête a gagné le centre du village, Jo amène des bouteilles de vin aux jeunes gens qui le remercient. La bonne humeur et la gaîté clôturent la fin de soirée, le joli mois de mai est bien arrosé.

Les classards continuent leur chemin pour aller rendre visite à d’autres habitants dans d’autres logis du village.

— Merci, patron, maître de la maison, merci patron, maître de la maison.

Le tintamarre diminue, au fur et à mesure que les jeunes s’éloignent du centre bourg, laissant place aux conversations des clients de l’auberge.

— Ben ! Le p’tit des Cornut, il est mortus ! Bouffé par une grosse bestiole !

— Ne raconte pas de bêtises Quinquin !

— Si ! Pour sûr, m’dame, il est bien mortus.

Gédéon Brun, enfourne d’une traite la part de tarte aux pommes que Jackie, lui a coupée. Ses joues sont gonflées, il mâche rapidement et quelques secondes plus tard, la pâtisserie se trouve dans son estomac.

— Doucement mon gars, tu vas t’étouffer, tu es tout rouge, dit Mme Lebrun.

— Elle était toute noire, la bête, vouais, même que la praline l’a vue.

— Ah ! Quinquin, ça suffit maintenant, rentre chez toi, tes parents vont s’inquiéter, il se fait tard.

— Je ne mens pas, m’dame ! Bonsoir, m’dame ! Le jeune garçon met ses deux mains dans les poches de sa culotte courte, cela tire sur ses bretelles et lui fait remonter les épaules. Il fixe Jackie avec ses grands yeux bleus et sort par la porte de la cuisine en boudant.

Brigitte Glézal attend depuis près de trois quarts d’heure dans le couloir des services de la police de Privas.

Les murs de couleur beige sombre sont en mauvais état, des moisissures apparaissent à la base, sûrement l’humidité et le travail du temps.

Des impacts de balles marquent le plafond, arrachant par endroits le plâtre. Les plaies de la guerre sont encore visibles, près de deux années après la fin du conflit. Le mobilier se résume à quatre chaises en bois alignées entre de vieilles portes vermoulues.

L’éclairage de fortune peine à fournir de la lumière, les ampoules clignotent par intermittence, laissant des endroits dans l’obscurité.

Une porte s’ouvre, l’inspecteur Arnaud quitte un bureau et se dirige de l’autre côté du couloir, une pile de dossiers sur les bras.

— Suivez-moi, madame Glézal, le commissaire Jourdan va vous interroger.

Elle arrive dans un bureau de style très conventionnel et spacieux avec une grande fenêtre donnant sur une cour intérieure. Un homme d’une cinquantaine d’années se tient debout devant une cheminée qui ne semble servir qu’à décorer la pièce.

Il la salue d’un hochement de tête et lui fait signe de s’asseoir en désignant une chaise.

— Bonsoir, madame Glézal, je suis le commissaire Henri Jourdan de la sûreté nationale, rattaché au ministère de la guerre. Vous êtes convoquée ce jour en tant que témoin, sur la requête du Juge Loisel du parquet de Lyon. De nouveaux indices sont apparus dans un dossier. Une lettre où vous êtes citée à plusieurs reprises et qui se trouve entre les mains de la justice pourrait laisser penser en effet, que vous soyez impliquée directement ou indirectement dans le meurtre d’un homme du nom de Bertrand Lavreau au mois de juin 1944, le 8 exactement. Celui-ci a été abattu, petite rue des Feuillants à Lyon.

Brigitte se redresse et croise les jambes.

— Je connaissais Bertrand Lavreau, il était agent de liaison dans notre groupe pendant la guerre. J’ai déjà été interrogé sur ces évènements. Et je n’ai pas plus d’éléments à vous fournir, j’ai tout dit à l’époque.

— Vous étiez amants ?

— Pardon ? Pas du tout ! Bon sang, mais qu’est-ce que vous insinuez ? J’ai dû rencontrer Lavreau une dizaine de fois. Son nom de code dans le groupe était « hérisson », je lui passais des informations et lui aussi, un point c’est tout.

— Certains de ces rendez-vous se faisaient à l’hôtel ? L’Hélvésia rue neuve à Lyon, vous connaissez ?

Brigitte hésite quelques secondes, puis répond.

— Peut-être ! Dans des hôtels, des jardins publics, des musées, que sais-je. Tout était fixé au dernier moment par sécurité.

Des piles de dossiers couvrent le bureau de Jourdan ne laissant pas de place aux bibelots. L’homme athlétique porte un costume trois-pièces gris et des chaussures cirées noires. Une mèche de cheveux châtains lui balaie le front à chaque mouvement de la tête.

— Et le docteur Dunoyer ! Parlez-moi de lui.

— Le docteur Dunoyer ? C’est le médecin du village, il a soigné mon mari, pourquoi ?

— Il était résistant ?

— Des officiels l’ont présenté comme tel à la fin de guerre.

— Vous me semblez en douter ?

— Je n’ai aucun élément me permettant de porter un avis, moi je le connais en tant que médecin.

— Et vous, madame Glézal, vous considérez vous comme résistante ? Aux dires de votre dossier, oui. Mais vous avez tout de même eu des relations avec l’ennemi ! La pluie cingle, les vitres de la fenêtre du bureau, le tonnerre gronde au loin, un orage approche.

Dès son arrivée à la maison, François se met au lit, remonte les couvertures jusqu’au menton, il grelotte. L’humidité de la nuit ainsi que la pluie l’ont pénétré jusqu’aux os.

Il scrute longuement le plafond, le corps étripé du petit Cyprien, le sang au cimetière, toutes ces visions hantent son cerveau.

Maryse se retourne et se serre contre lui.

— Qu’est-ce que ça a donné ? murmure-t-elle d’une voix enrouée.

— Rien ! Nous n’avons rien trouvé, avec l’orage, les traces ont disparu.

— Demain avec la lumière du jour, ce sera peut-être différent, je t’aime !

Elle l’étreint fortement et l’embrasse délicatement sur la bouche.

La chambre se trouve dans l’obscurité, un faible halo de lumière passe entre les deux rideaux de la fenêtre, la lune joue à cache-cache avec les nuages.

François se sent horriblement mal, désemparé et vidé de toute lucidité. Il regarde tendrement le visage paisible de son épouse dans la pénombre.

Elle a les paupières fermées et le souffle de sa respiration soulève le haut du drap. Ses cheveux châtains en bataille lui cachent les oreilles, il lui caresse le visage du revers de ses doigts et quelques instants plus tard il se replonge dans les interrogations qui le tracassent en somnolant. Et si cette histoire était un épouvantable cauchemar, pourtant ils se sont bien enfoncés dans les bois avec Bastien, Momo et Jeannot, aucun bruit étrange ne les avait surpris, aucune trace de bête sauvage près du ruisseau, pas non plus de pierres souillées comme au cimetière. Il est vrai qu’avec la pluie, ils n’avaient qu’une infime chance de trouver quelque chose.

Le peu d’éléments qu’ils détiennent sont ceux qui ont été remarqués par Bastien et son père à la châtaigneraie de Balou où la dépouille de Cyprien a été retrouvée, l’herbe couchée, le sang séché. Des indices qui n’apportent pas grand-chose à leur quête de vérité sur l’animal qui a dévoré le jeune enfant.

La fatigue le gagne et le sommeil l’enveloppe dans un songe puis dans un rêve.

Dehors, au loin, des chiens aboient à la pleine lune puis hurlent à la mort comme pour présager un nouveau malheur.

Chapitre 2

— Vous vous souvenez de l’ogre de Belmont, je trouve que cette histoire y ressemble terriblement ! suggère René Lallet.

Le ton monte ce matin à l’auberge, la mort du petit Cyprien a fait le tour du village et les arguments sur la bête ou autre chose va bon train. Tous jouent au devin, pensant avoir la réponse, les mains dans les poches, les yeux piqués par la fumée de cigarette. L’haleine un peu lourde et aigre, des verres de blanc bus à la hâte sur le coin du bar.

— Pas du tout ! Ça n’a rien à voir, je crois plus à un loup féroce ou à une bête sauvage de ce genre.

— Un lion peut-être ? Monsieur Seytier pense que Saint-Symphorien se trouve subitement en Afrique ?

— Bougre de con ! Tu me fais chier ! Je n’ai jamais parlé de lion, déclare sèchement Émile Seytier.

— Tu t’entends comme tu me causes, je vais te ramollir.

— Vas-y pour voir.

Bruno Poinas s’interpose entre les deux hommes qui commencent à s’empoigner.

— Bon sang, mais regardez-vous, vous faites vraiment de la peine.

Des mines de vieux blaireaux qui se disputent une poulette. On se croirait à la foire.

L’ogre de Belmont est une sale affaire criminelle locale. Un gars du canton, Eugène Labrosse a été jugé et condamné en 1923 pour enlèvements, séquestration et assassinats sur des enfants. Jusqu’à la dernière minute avant sa décapitation, il a crié son innocence, argumentant que c’était un coup monté, une machination.

Pourtant à l’époque, les gendarmes avaient fait de macabres découvertes sous son habitation. Dans la cave, enterrés et recouverts de caisses de bois, des ossements d’enfants et divers vêtements leur appartenant. Durant l’enquête et même après certains dirent avec beaucoup de conviction qu’il les avait mangés. Très vite, la rumeur fit son chemin, et depuis on raconte l’histoire dans les veillées pour faire peur aux enfants. C’est ainsi que Eugène Labrosse est devenu le terrible ogre de Belmont.

L’homme vivait seul au hameau depuis la disparition de ses parents dans d’étranges circonstances en 1917.

Ce vieux garçon un peu rustre fréquentait de temps en temps « la Mahu », une sorte de guérisseuse. La sorcière de Belmont, comme aimaient l’appeler les habitants, pratiquait la magie noire, et elle vendait également ses charmes et son corps. Elle envoûtait les jeunes hommes les nuits de pleine lune, plusieurs ont été retrouvés pendus et dévorés par les corbeaux dans les bois. Elle fut arrêtée quelque temps après Labrosse puis les autorités la relâchèrent faute de preuves.

Tandis que Seytier et Lallet s’assènent toujours de bourrades, Jo essuie laborieusement des verres et d’un coup il fulmine.

— Bon ! Vous vous calmez, maintenant. Le petit Cyprien est encore chaud et vous blatérez des conneries, respectez au moins sa mémoire, bordel.

Georges a les nerfs à fleur de peau. Furieux avec la mine des mauvais jours, il pose son torchon sur le comptoir et passe dans la cuisine. Là, il soulève sa casquette de laine et passe ses doigts dans ses cheveux pour s’aérer la tête. Préférant se mettre à l’écart et ne plus entendre les interminables bêtises de ses clients. Seules, de vagues résonances des conversations passent à travers la porte. Puis Jo a un grand mouvement d’épaules et lève les yeux au plafond, balayant tous ses préjugés, il retourne dans le bar.

— Bon Dieu ! Mais tu en fais une trogne, on ne voulait pas te fâcher Jo ! déclare René Lallet.

L’aubergiste le dévisage posément, Lallet n’est pas un mauvais bougre. Il a le nez large, pourvu de narines dilatées, qui ne déforment nullement son visage allongé. Sous ses traits singuliers, la nature de son caractère apparaît. On peut y lire une certaine timidité et également, et c’est assez contradictoire une assurance proche de l’effronterie.

Le brave homme sourit et ingurgite son verre de blanc. Il reste quelques instants immobile face à Jo.

— J’ai quelque chose sur le pif ? Pourquoi tu me fixes comme ça ?

— Non, non rassure toi, tu n’as rien, simplement un gros nez, je ne l’avais jamais remarqué. Ils se mettent à rire ensemble, les autres les regardent un peu ébahis. La tension est subitement descendue de plusieurs crans.

Les cloches sonnent dix heures, les croque-morts des pompes funèbres amènent le corps du petit Cornut dans l’église.

Des badauds regardent la scène et se signent au passage du cercueil. Les obsèques auront lieu le lendemain.

Les parents de l’enfant veulent veiller sa dépouille dans la crypte de l’église.

Le père Angeli sort de la cure. Il descend les trois marches en soulevant le bas de sa soutane pour ne pas s’entraver les pieds. Augustine Préjean, plantée au milieu du chemin, missel en main, le salue de la tête.