Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Elektronik-Praktiker

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Weil ihm zuhause die Decke auf den Kopf fällt, übernimmt der pensionierte Hauptkommissar Rolf Benneis eine Nebentätigkeit bei seinem früheren Arbeitgeber, der Polizei in Bad Harzburg, und untersucht ungeklärte Mordfälle aus der Vergangenheit. Zeitgleich beschäftigt ein aktueller Mordfall Hauptkommissar Leon Färber und dessen neue Kollegin Jessica Herbst. Ein Mann, der zu Besuch im Harz ist, sitzt erschossen auf einer Bank im Kurpark. Die junge Gemeindehelferin Anastasia Recke, eine passionierte Barfußgeherin, arbeitet in der kirchlichen Behindertenwerkstatt. Zwei der dort tätigen beeinträchtigten Menschen sind im Besitz vom Smartphone des Mordopfers. Warum? Staatsanwältin Cora Dennigsen muss ihre Freundin trösten, weil deren Mann, der Gemeindedirektor, sich überraschend das Leben nimmt. Bei ihm wird die Mordwaffe sichergestellt. Doch welche Verbindung hat er zu den schrecklichen Ereignissen? Benneis vermutet, dass die ungeklärten Kriminalfälle der Vergangenheit mit dem gegenwärtigen Verbrechen zusammenhängen. Doch er hat zunächst Mühe, die anderen Ermittelnden davon zu überzeugen. Als eine heiße Spur gefunden wird, beschließt die neue Hauptkommissarin, gemeinsam mit der Gemeindehelferin undercover zu ermitteln, und die beiden begeben sich unter Lebensgefahr in die Höhle des Löwen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 248

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dirk Rühmann

HARZKRIMI

Impressum

Immer im September

ISBN 978-3-96901-049-5

ePub Edition

V1.0 (08/2022)

© 2022 by Dirk Rühmann

Abbildungsnachweise:

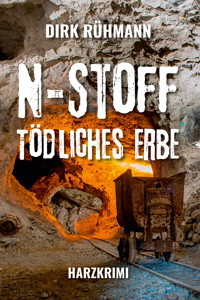

Umschlag © 89609065481 | #445086350 | depositphotos.com

Porträt des Autors © Ania Schulz | as-fotografie.com

Lektorat:

Sascha Exner

Verlag:

EPV Elektronik-Praktiker-Verlagsgesellschaft mbH

Obertorstr. 33 · 37115 Duderstadt · Deutschland

Fon: +49 (0)5527/8405-0 · Fax: +49 (0)5527/8405-21

Web: harzkrimis.de · E-Mail: [email protected]

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Die Schauplätze dieses Romans sind (bis auf wenige Ausnahmen wie Leuterspring oder die Kneipe Achtermann) reale Orte. Die Handlung und die Charaktere hingegen sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden und toten Personen wären reiner Zufall und sind nicht beabsichtigt.

Inhalt

Titelseite

Impressum

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Über das Buch

Die Kneipe und ihre Gäste

Dank

Über den Autor

Mehr von Dirk Rühmann

Eine kleine Bitte

Kapitel 1

Der Regionalzug des Betreibers Erixx näherte sich seinem Zielbahnhof Bad Harzburg. Er verlangsamte bereits seine Geschwindigkeit, während der unaufhörliche Regen weiterhin mit großer Wucht gegen die Scheiben spritzte. Missmutig schauten viele der Fahrgäste aus den Fenstern. Trotzdem sahen sie sich veranlasst, von ihren Sitzplätzen aufzustehen und zu ihrem Reisegepäck zu greifen.

Anastasia Recke bemerkte die aufkommende Unruhe, obwohl sie tief in der digitalen Welt ihres Smartphones versunken war, und hob leicht verwundert ihren Kopf. Auch sie schaute daraufhin nach draußen und ihr Blick verfinsterte sich im Angesicht des trostlos wirkenden Wetters. Die junge Frau von Mitte zwanzig hatte leicht rötliche Haare, die ihr bis auf die Schultern reichten, und trug eine grüne Regenjacke sowie eine Blue Jeans. Aber sie hatte weder Schuhe noch Socken an. Ihre Barfüßigkeit war dem einen oder der anderen Mitreisenden natürlich aufgefallen und wurde mit Blicken kommentiert, die ein Spektrum von Verwunderung über Respekt bis hin zu spöttischem Lächeln abdeckten. Zwar stand noch Sommer auf dem Kalender, aber der unaufhörlich starke Regen hatte die milden Temperaturen der letzten Wochen beträchtlich in den Keller fallen lassen und vermittelte den Menschen einen ersten Eindruck vom Herbst, der sich offenbar auf den Weg gemacht hatte. Somit verwunderte es einige Reisende durchaus, dass die junge Frau ohne Schuhwerk unterwegs war.

Bis zu diesem Augenblick hatte ihre gesamte Aufmerksamkeit ihrem Smartphone gegolten. Das verstaute Anastasia nun in ihrer Jackentasche und wartete gelassen ab, bis der Zug im Endbahnhof zum Stehen gekommen war.

Dann erhob auch sie sich von ihrem Platz, schnappte ihren Rucksack, der vor ihr auf dem Boden lag, und marschierte hinter den anderen Fahrgästen her. Kurze Zeit später stand sie barfuß auf dem Bahnsteig, schaute sich ein wenig orientierungslos um, bis sie den richtigen Weg ausgemacht zu haben schien und auf die mächtige Schwenktür zuging, durch die sie zu der großen Treppe gelangte, die die Reisenden in die Bahnhofsvorhalle führte. Zum Verweilen lud dieser Ort eher nicht ein. Somit zog es die junge Frau auf direktem Weg ins Freie. Ihre leicht geschwärzten Fußsohlen wurden schnell vom Regenwasser reingewaschen, das sich auf Fußwegen und Fahrbahnen rund um den Bahnhofsvorplatz gesammelt hatte. Anastasia ging hinüber zur Bushaltestelle und wartete dort ungefähr eine Viertelstunde, bis der Bus heranrollte, der sie zu ihrem gewünschten Ziel bringen würde.

Die Kirche der evangelischen St.-Matthäus-Gemeinde bestand aus einem mittelalterlichen sandfarbenen Backsteinbau. Direkt daneben befand sich ein betont hässlicher Flachbau aus den Siebzigern des vorigen Jahrhunderts, in dem die Wohnung des Pfarrers sowie das Pfarrbüro, ein möbliertes Zimmer und einige Gemeinderäume untergebracht waren.

Seit einiger Zeit war die Stelle der Gemeindehelferin nun schon vakant. Pfarrer Jörg Ebeling, mit seinen 62 Jahren selbst noch ein Neuling in dieser Gemeinde, freute sich, dass ihm eine neue Kraft zugeteilt worden war, die ihm bei der Betreuung der Gemeindeglieder zur Seite stehen würde und jenes möblierte Zimmer in dem Flachbau bewohnen sollte.

Natürlich fiel der erste Blick von Pfarrer Ebeling, als er die neue Gemeindehelferin im strömenden Regen vor seiner Tür stehen sah, auf ihre nackten Füße. Er erschrak ein wenig und fragte sie, ob ihre nassen Füße nicht kalt würden bei den verhältnismäßig geringen Temperaturen. Außerdem wollte der Pfarrer wissen, warum sie keine Schuhe trug.

Daraufhin zitierte sie die Bibel. Anastasia bemühte zweimal das Alte und einmal das Neue Testament, wo geschrieben steht, dass Gott oder Jesus die Menschen aufforderte, die Schuhe auszuziehen oder sich erst gar keine zu beschaffen.

Pfarrer Ebeling zeigte sich verblüfft. Der Geistliche hätte nicht gedacht, dass irgendjemand ausgerechnet diese Bibelstellen wörtlich nehmen würde. Dann bat der vor Kurzem hierher versetzte Pfarrer die neue Gemeindehelferin herein und stellte sie seiner Lebensgefährtin, Staatsanwältin Cora Dennigsen, vor. Ihretwegen hatte er seine Frau verlassen und deswegen auf seine alten Tage noch den Dienstort wechseln müssen. Er hätte auch in seiner bisherigen Kirchengemeinde von Leuterspring bleiben können, fürchtete aber von den dortigen konservativen Gemeindegliedern ein ständiges Störfeuer, mit dem ihm seine Tätigkeit sehr schwer gemacht worden wäre. Im touristisch geprägten Bad Harzburg schien es keine so große Rolle zu spielen, dass Ebeling mit seiner fünfzehn Jahre jüngeren Freundin hier ohne Trauschein zusammenlebte.

Cora Dennigsen wünschte der neuen Gemeindehelferin viel Glück, konnte sich aber den Kommentar nicht verkneifen, dass Anastasia achtgeben sollte, damit sie nicht in Glasscherben träte, woraufhin die junge Frau ihre rechte Augenbraue nach oben zog. Sie wollte damit vermutlich zum Ausdruck bringen, dass sie diesen Hinweis nicht zum ersten Mal zu hören bekommen hatte. Daraufhin zog sich die Staatsanwältin mit einem etwas missmutigen letzten Blick auf die nackten Füße der kirchlichen Sozialarbeiterin zurück und Ebeling zeigte Anastasia Recke die Gemeinderäume.

Auf diese Weise lernte sie ihr neues Zuhause kennen. Hier würde sie also in nächster Zukunft wohnen und arbeiten. Der erste Eindruck, den sie bekam, war kein besonders schöner. Der unwetterartige Regen mit seinen tief hängenden dunkelgrauen Wolken zeigte ihr das hässliche Gesicht des Mittelgebirges. Als ihr dann das möblierte Zimmer präsentiert wurde, in dem sie wohnen sollte, konnte sie die Frage nicht unterdrücken, wie alt ihre Vorgängerin wohl gewesen sein mochte. Die unverheiratete Frau war mit 65 Jahren in ihren wohlverdienten Ruhestand gegangen und hatte sich deshalb eine neue Wohnung suchen müssen. Hier hatte sie eine gefühlte Ewigkeit in völliger Anspruchslosigkeit gewohnt und Anastasia begriff sehr schnell, dass sie in der ersten vor ihr liegenden Zeit so einiges entstauben und auf Vordermann bringen musste. Ein möbliertes Zimmer war freilich für den Anfang preisgünstiger, ermöglichte es der jungen Frau jedoch nicht, dem Raum ihre persönliche Note zu verleihen. Daran galt es für sie zu arbeiten und Anastasia rückversicherte sich sofort beim Pfarrer, ob sie sich im Laufe der Zeit neues Mobiliar beschaffen dürfte. Ebeling willigte sogleich ein, da er erkannte, dass es zwischen dieser jungen Frau und der Einrichtung ihrer Bleibe keinerlei Gemeinsamkeiten gab und sie sich schließlich wohlfühlen musste. Er selbst hatte auch einiges investieren müssen, um die neue ihm zugewiesene Dienstwohnung an seine Ansprüche und die seiner Lebensgefährtin anzupassen.

Nun wünschte er ihr einen angenehmen Start und Gottes Segen. Sie könne sich jederzeit an ihn wenden. Anastasia verstand die gut gemeinten Worte und bedankte sich.

Kapitel 2

Dem astronomischen Kalender nach zählte der nun angebrochene September noch zu den Sommermonaten. Doch der in die letzte Dekade fallende Herbstanfang warf seine Schatten schon voraus. Der neunte Monat des Jahres, der wörtlich übersetzt eigentlich der Siebte heißt, verkörperte rund um die Tagundnachtgleiche, das Äquinoktium, jene klassische Übergangszeit, in der die Dunkelheit allmählich die Anzahl der Sonnenstunden einholte. Die Temperaturen wurden angenehm bis frisch. Erste Nebel traten auf und legten ihre Schleier über Berge und Täler.

Nicht wenige Menschen liebten den Spätsommer, der unspektakulär in den Frühherbst mündete und damit begann, die Kleider der Bäume langsam, aber sicher in bunte Farben zu tauchen. Erste Vorboten der kalten Jahreszeit kündigten sich meistens in Form von Stürmen an und am frühmorgendlichen Himmel zogen die Wintersternbilder auf, die von nun an weiter nach vorn in den Abendhimmel drängten.

Der September lockte viele Touristen in den Harz und versprühte einen ganz besonderen Charme. Doch neben warmen Tagen mit tiefer stehender Sonne am azurblauen Firmament verdeckten häufig graue Wolken den Himmel, aus denen es dann kräftig zu regnen begann.

Die vergangenen Tage waren von einem Hochdruckgebiet dominiert, das sich weit über den Harz hinaus erstreckte und für warme, trockene Luft im Lande gesorgt hatte. Doch nun war das schöne Wetter mit seiner spätsommerlichen Idylle tatsächlich durch ein kräftiges Tiefdruckgebiet verdrängt worden.

Es war der verhältnismäßig starke Regen, der dafür sorgte, dass Passanten einem auf einer Parkbank verweilenden, einsamen Mann plötzlich ihre Aufmerksamkeit schenkten. Anfangs wunderten sich einige Spaziergänger, die unter ihren aufgespannten Regenschirmen den sandgebundenen Weg durch die Grünlandschaft zurücklegten, warum er nicht vor der Nässe flüchtete, sondern stattdessen regungslos dasaß. Es bildete sich bereits eine riesige Pfütze vor der Bank, in der die Füße des Mannes langsam versanken, sodass das Regenwasser unaufhaltsam in seine Schuhe strömte.

Ein älteres Ehepaar, das untergehakt diesen Weg entlanghumpelte und unabhängig vom Wetter täglich im Schneckentempo seine Runden im Kurpark drehte, wurde stutzig und blieb vor der Parkbank stehen.

»Der hat doch gestern hier schon genauso dagesessen wie heute«, stellte der Ehemann fest.

»Und vorgestern auch. Ich weiß noch, dass ich gedacht habe, wie schön es gewesen wäre, wenn niemand auf der Bank gesessen hätte und wir dort kurz hätten Platz nehmen können, um ein Päuschen einzulegen. Aber ich wollte nicht, dass wir uns zu ihm setzen. Wir hätten nicht genügend Abstand halten können«, sagte die Ehefrau daraufhin.

»Aber gestern und vorgestern schien die Sonne. Wieso sitzt der da im Regen?«, fragte der betagte Ehemann mehr sich selbst und rief dem Herrn auf der Parkbank ein lautes Hallo zu, das allerdings keine Reaktion bei dem Angesprochenen hervorrief. »Irgendwas stimmt da doch nicht«, stellte der Spaziergänger nun fest und löste sich aus der Umklammerung mit seiner Frau.

»Pass auf die Pfütze auf! Du kriegst sonst nasse Füße«, rief sie ihrem Mann hinterher. Doch die Nässe am Boden schien ihn in diesem Augenblick ebenso wenig zu interessieren wie der unaufhörliche Regen, der ungebremst auf seinen Hut niederging.

Das Regenwasser lief dem Mann auf der Parkbank am Kinn herunter. Seine Augen waren geschlossen und es schaute aus, als ob er schliefe. Doch als der alte Spaziergänger an dem reglos Dasitzenden rüttelte, kippte der zur Seite und lag nun mit dem Oberkörper auf der Sitzfläche.

Der gellende Schrei der Ehefrau, die in sicherer Entfernung hinter ihrem Mann geblieben war, lenkte die Blicke weiterer Spaziergänger auf das Drama, das sich da vor ihren Augen abspielte. Sofort wählten einige der Passanten auf ihren Smartphones die Notrufnummer, da sie erkannt hatten, dass professionelle Hilfe erforderlich war. Jetzt dauerte es nicht mehr lange und eine Menschentraube bildete sich um die Bank herum, auf der der leblose Oberkörper eines Mannes lag, dessen Beine unverändert zum Boden ragten. Kein Zweifel. Hier saß seit mehreren Tagen ein Toter im Kurpark von Bad Harzburg, an dem vermutlich Hunderte Menschen vorbeigegangen waren, ohne bemerkt zu haben, dass etwas nicht in Ordnung war.

Nun sollte es nur noch wenige Minuten dauern, bis Polizei und Feuerwehr samt Notarztwagen aufkreuzten und Ordnungskräfte die Stelle großräumig mit rot-weißem Absperrband einfriedeten.

Die Beamten hatten die Beine des Toten auf die Bank gelegt und versuchten, seinen bis zum Hals mit einem Reißverschluss verschlossenen Mantel zu öffnen. Als ihnen das gelungen war, sahen sie die Einschussstelle in seiner Herzgegend. Der Mann war also Opfer eines Verbrechens geworden. Die Leichenstarre sprach eine eindeutige Sprache. Der gewaltsam herbeigeführte Tod war vermutlich mehrere Tage zuvor eingetreten. Es hatte den Anschein, als wäre die Leiche hierhergebracht worden. Der Tatort musste sich demnach woanders befinden.

Ein Personalausweis, den die Beamten in einer Innentasche seines Mantels fanden, verriet ihnen Namen, Alter und Anschrift des Toten. Es handelte sich um Jan-Maria Bosse, der 52 Jahre alt war und dessen Wohnsitz sich in Schleswig befand. Zumindest war er dort gemeldet.

Wenig später trafen neben Hauptkommissar Leon Färber und seiner neuen Kollegin, Hauptkommissarin Jessica Herbst, auch Staatsanwältin Cora Dennigsen und die Gerichtsmedizinerin Olga Czinewski am Fundort der Leiche ein.

Leon Färber war mit Anfang dreißig Dienststellenleiter von einem der Polizeireviere in Bad Harzburg, in dessen Zuständigkeit dieser Leichenfund fiel, der sich schnell als Kapitalverbrechen entpuppt hatte. Der verhältnismäßig junge Chef hatte seinerzeit Rolf Benneis im Amt beerbt, nachdem der in die Jahre gekommene Hauptkommissar pensioniert worden war. Doch stellte sich seit Färbers Amtsübernahme keine rechte Ruhe in seinem Revier ein, da es von einer starken Fluktuation betroffen war. Neue Kolleginnen und Kollegen kamen und gingen ebenso schnell wieder. Unter der Angabe verschiedenster Gründe ließen sie sich einfach nach kurzer Zeit bereits versetzen. Färber glaubte, dass er selbst der wahre Grund für diese Dienstflucht war. Er hatte das nie thematisiert, was sich als Fehler herausstellte. Weil er den fortgegangenen Kolleginnen und Kollegen die Unannehmlichkeit der Wahrheit ersparen wollte und ihre vorgegebenen Gründe für die Versetzung an einen anderen Ort nicht hinterfragt hatte, plagte er sich nun mit Selbstvorwürfen, ohne zu wissen, ob diese überhaupt gerechtfertigt waren. Manchmal dachte er, dass er vielleicht doch ein paar Jahre zu jung für diesen dienstlichen Aufstieg gewesen war und besser erst geheiratet und Kinder in die Welt gesetzt hätte. Einen gestandenen Familienvater nahmen die Untergebenen eher ernst als einen Single, der möglicherweise jüngere Kolleginnen aus den Augen eines von Sehnsüchten erfüllten Mannes anschaute und es somit an der notwendigen Distanz und Objektivität fehlen ließ. Färber glaubte, sie hätten in ihm vielleicht nur einen großen Jungen gesehen, nicht aber den Chef. So quälte ihn die Frage, was die neue Kollegin über ihn dachte. Diese junge Frau von Mitte dreißig hatte ihrer Versetzung in den Harz nicht widersprochen. Es handelte sich aber auch nicht um ihren Erstwunsch, in der Kurstadt zu arbeiten.

Den Familienstatus hatte der junge Hauptkommissar ihren Bewerbungsunterlagen entnommen. Sie war unverheiratet, was immer das heißen mochte. Allerdings war die neue Mitarbeiterin, die wenige Jahre älter als ihr Chef war, in seinen Augen höchst attraktiv. Er hasste sich jetzt schon dafür, dass ihn derartige Gedanken quälten, wusste allerdings nicht, wie er sich ihnen widersetzen sollte.

Jessica Herbst hatte lange blonde Haare, die weit über die Schultern hinaus große Teile ihres Rückens bedeckten, wenn sie sie nicht, wie im Moment, zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden trug. Bekleidet war die neue Hauptkommissarin mit einer Blue Jeans, schwarzen Stiefeletten mit kleinem Absatz, die bis über die Knöchel reichten, und einer dunklen Regenjacke, die ihre Hüften bedeckte.

Färber fühlte es ganz deutlich, dass ihm eine Frau im Leben fehlte. Natürlich verliebten sich nicht wenige Menschen am Arbeitsplatz ineinander. Für Zweisamkeiten war es allerdings nicht immer die beste Voraussetzung, wenn die Grenzen zwischen Beruflichem und Privatem verschwammen, da beide Partner im selben Revier ihren dienstlichen Pflichten nachgingen. So beschloss Färber, seiner neuen Kollegin mit der nötigen Distanz eines Vorgesetzten gegenüberzutreten und nicht zu viel Charme zu versprühen, damit es gar nicht erst zu Irritationen kommen konnte.

Auch bei Olga Czinewski, die als Gerichtsmedizinerin in Braunschweig arbeitete, handelte es sich um ein neues Gesicht. Die 50-jährige Ärztin war sofort, nachdem sie von Staatsanwältin Cora Dennigsen angerufen worden war, in der Löwenstadt losgefahren und eine halbe Stunde später am fraglichen Ort in Bad Harzburg eingetroffen. Die schlanke Frau mit kurzen schwarzen Haaren hatte polnische Wurzeln, was sie mit ihrem leicht fremdländischen Akzent zum Ausdruck brachte.

Sie besah sich den Toten auf der Parkbank ganz genau und bestätigte schließlich seinen Tod, der ihrer Auffassung nach vor mindestens drei, aber höchstens fünf Tagen eingetreten sein musste. Vermutlich hatte er die gesamte Zeit so dagesessen und niemand hatte Notiz von ihm genommen. Mitten im Kurpark von Bad Harzburg, durch den Tausende flaniert sein mussten. Unfassbar! Wenn noch keiner nach dem Verbleib des Mannes gefragt hatte, schien ihn offensichtlich auch niemand zu vermissen. Wer war dieser Fremde, der von der schönen Schlei in den Harz gekommen war, um hier erschossen auf eine Parkbank gesetzt zu werden?

Als der Regen am späten Nachmittag nachließ, gab Staatsanwältin Dennigsen die Weisung aus, dass der Tote fortgeschafft und in die Gerichtsmedizin überstellt werden sollte. Die Bank, auf der er gesessen hatte, wurde in eine Folie eingehüllt und in einem Kleintransporter fortgeschafft, in dem sie zur Polizei gebracht wurde, wo die Spurensicherung genauere Untersuchungen an ihr vornehmen konnte. Schuhabdrücke auf der Rasenfläche und auf dem sandgebundenen Weg davor waren aufgrund des stundenlangen starken Regens nicht mehr auszumachen oder unbrauchbar geworden.

Die ermittelnden Beamten schauten der Flut von Arbeit missmutig entgegen, die nun über sie hereinbrechen würde. Die so wichtigen ersten 48 Stunden nach einem Mord waren verstrichen, da die Tat tagelang unbemerkt geblieben war. Der Vorsprung, den der oder die Mörder dadurch gewonnen hatten, ließ sich nur schwer aufholen, wenn überhaupt.

Kapitel 3

Rolf Benneis hatte sich seinerzeit sehr auf die Pensionierung gefreut. Er wollte viel mit seiner Frau herumreisen. Doch nach ihrem Tod als verspätete Folge eines Schlaganfalls plagte ihn nicht selten die Einsamkeit sehr. Allein verreisen wollte er nicht. In Bad Harzburg kannten ihn viele Menschen und er hatte nicht das Gefühl, völlig zu vereinsamen, was sich irgendwo da draußen in der Fremde schnell einstellen konnte.

Aber etwas anderes machte dem pensionierten Hauptkommissar zu schaffen: Langeweile. Auch wollte er nicht so perspektivlos in den Tag hineinleben. Nichts fürchtete der ehemalige Kriminalist mehr als das Gefühl von Nutzlosigkeit.

Leon Färber hatte ihn wissen lassen, dass die Polizei von Bad Harzburg unter einem gewissen Personalmangel litte und nach Pensionären Ausschau hielte, die stundenweise für ein kleines Zubrot zum Ruhegehalt bei der Aufklärungsbehörde Akten ungelöster Fälle aus der Vergangenheit wälzen könnten. Das ließ sich der alte Fuchs nicht zweimal sagen. Sehr schnell hatte Benneis die Nebentätigkeit beantragt und seit Anfang des Monats ging er ihr nach.

Der Pensionär durfte also wieder zu seiner ehemaligen Dienststelle gehen und dort neben der neuen Tätigkeit die alten Kontakte zu den Kollegen pflegen. Es tat ihm gut, zu wissen, dass er noch gebraucht wurde.

Natürlich spielte Benneis das Mädchen für alles, wenngleich seine eigentliche Aufgabe eine andere war. Es beschäftigte ihn noch immer sehr, dass er als Hauptkommissar einen Vermisstenfall erst über dreißig Jahre später hatte aufklären können, weil ihm in seinen jungen Dienstjahren Fehler unterlaufen waren. Vielleicht studierte er deshalb so akribisch alte Akten, die unter dem Vermerk Ungelöst früher in die Keller der jeweiligen Dienststellen gehängt worden waren. Inzwischen hatte die neueren Fälle längst irgendeine kollegiale Fachkraft digitalisiert. Den Weg in den Keller konnte er sich nun sparen. Stattdessen reichte ein Mausklick. Der Weg nach unten in die Gewölbe der Dienststätten entfiel und mit ihm die Bewegung des Körpers, die wenigstens für ein wenig Sportlichkeit gesorgt hatte. Benneis erfreute sich schon aus Altersgründen an dieser Bequemlichkeit, die die neue digitale Technik erst ermöglichte. Was ihm jedoch fehlte, war der Staub, der sich auf die Akten gelegt hatte und sich sofort mit der trockenen Kellerluft vermischte, sobald man die gesammelten Werke der Polizeibediensteten durchstöbern wollte und deswegen verschieben, abhängen und einhängen musste. Doch Nostalgie hatte keinen Platz mehr in der modernen Arbeit der Ermittlungsbehörden.

Benneis glaubte, dass seinen Kollegen, die die Fälle seinerzeit ohne Erfolg bearbeitet hatten, offensichtliche Fehler unterlaufen sein mussten. Wie ihm selbst damals. Zur Vermeidung menschlicher Fehler trug die neue digitale Technik keineswegs bei. Doch fand er diese nicht. Ihm wurde klar, dass es Verbrechen gab, die sich einfach nicht aufklären ließen, weil nur Kommissar Zufall den Ermittelnden auf die Sprünge hätte helfen können. Aber dieser unberechenbare Kollege war eben nicht immer zur Stelle. Ohne ihn blieb die Polizei oft machtlos und Ermittlungen verliefen im Sande, bis die Akten früher geschlossen und als ungelöst im Keller der Behörde abgeheftet und heute irgendwo auf dem PC in einem speziellen Ordner abgelegt wurden.

Nun hatte Benneis in seinem Rentnerjob einige Fälle der Vergangenheit im PC der Polizei wieder aufgerufen. In den letzten acht Jahren hatten sich vier Tötungsdelikte im Harz ereignet, die nicht aufgeklärt werden konnten. Allen Taten fehlte ein erkennbares Motiv. Sie folgten auch keinem bestimmten Muster. Die Getöteten waren Zufallsopfer.

Eine 60-jährige Frau war in Goslar erschlagen worden. Einem 45-jährigen Mann hatte jemand in Wildemann den Hinterkopf zertrümmert. Für ein hübsches blondes Mädchen endete das Leben gewaltsam im jungen Alter von nur 26 Jahren in Altenau. Sie war erdrosselt worden. In Braunlage war ein Mann von 32 Jahren ebenfalls erwürgt worden. Alle Opfer wurden irgendwo im Freien von Spaziergängern gefunden. Die jeweiligen Fundorte der Leichen waren nie zugleich die Tatorte gewesen. Vier Menschen, die grausam ermordet worden waren und deren Mörder unerkannt blieben und bis heute vermutlich unbehelligt weiterlebten.

Benneis kratzte sich am Kinn. Seit er diese Anstellung angenommen hatte, waren ihm die Toten ans Herz gewachsen. So oft hatte er die jeweiligen Akten auf seinem Flachbildschirm gelesen. Immer auf der Suche nach etwas, das eine Kollegin oder ein Kollege übersehen haben könnte.

Doch er fand nichts. Alle Opfer waren laut Aktenlage ihrem Mörder zufällig begegnet. Beraubt worden waren sie nicht. Keiner der Toten stammte aus der Stadt, in der ihre Leichen gefunden worden waren. Alle waren mit dem Auto an einem scheinbar x-beliebigen Wochentag irgendwohin aufgebrochen, ohne ihren Angehörigen das Ziel und den Grund ihres Ausflugs verraten zu haben.

Nun war wieder ein Mensch tot aufgefunden worden. Die männliche Leiche hatte auf einer Parkbank im Kurpark von Bad Harzburg gesessen. Auch dieses Mordopfer stammte aus einer anderen Stadt, war allerdings erschossen worden.

Das hatte Benneis der Zeitung und einem intensiven Gespräch mit Leon Färber entnommen. Doch der Pensionär dachte ununterbrochen darüber nach, ob es möglicherweise Parallelen zwischen den Verbrechen gab. Er suchte nach jener denkbaren Gemeinsamkeit, die alle fünf Morde, die sich in einem Zeitraum von acht Jahren ereignet hatten, miteinander verband und den Ermittelnden neue Horizonte bei der Tätersuche eröffnen konnte. Alle Opfer wurden im Freien gefunden. Alle stammten nicht aus dem Ort, an dem ihre Leichen abgelegt wurden, hatten sich aber ohne Angabe von Gründen ihren Angehörigen gegenüber auf eine Tagesreise mit dem eigenen Auto begeben. Und alle waren nicht an ihrem jeweiligen Fundort ums Leben gekommen.

Benneis wusste als erfahrener Polizist, dass es eine Spur hinter der Spur geben musste, wenn mehrere Verbrechen unaufgeklärt geblieben waren. Führten alle Ermittlungen eines Falls in eine Sackgasse, konnte es gut möglich sein, dass die Verbrechen etwas miteinander zu tun hatten, was niemand herausfinden konnte, wenn er nur seine Tat losgelöst von den anderen aufzuklären versuchte.

Was aber verband fünf Menschen unterschiedlichen Geschlechts fast aller Altersklassen miteinander?

Benneis wollte diesen Gedanken beinahe wieder verwerfen, weil er glaubte, dass es Schwachsinn sei, hier eine Gemeinsamkeit sehen zu wollen. Auch unterschieden sich die Art und Weise der jeweiligen Tötungen voneinander, sodass der Gedanke an Parallelen ein falscher sein musste.

Etwas anderes interessierte Benneis. Er fragte sich, warum keiner dieser Fälle auf seinem Schreibtisch gelandet war. Natürlich wurde regelmäßig Amtshilfe geleistet, wenn sich ein derart spektakuläres Verbrechen ereignet hatte. Ein Mord in den Nachbarstädten beschäftigte alle Reviere des Harzes mehr oder weniger. Zumindest die Tötungsdelikte aus den benachbarten Städten Goslar oder Braunlage hätten seinerzeit auch auf seinem PC mit einem gesonderten Hinweis angezeigt werden müssen. Aber nichts dergleichen. Fehlanzeige!

Benneis war jedes Jahr im Sommer mit seiner Familie in den Urlaub nach Sylt gefahren. Nachdem die Kinder nicht mehr mitgekommen waren und er folglich auch nicht an die Ferien gebunden war, hatte Benneis immer erst im September Urlaub genommen und war mit seiner Frau zur Nachsaison auf die Nordseeinsel gefahren, was er schnell schätzen lernte.

Genau das war der Grund gewesen, weshalb er nicht mit dem ersten Mord damals betraut gewesen war. Er hatte sich im September ereignet. Benneis dachte nach. Der aktuelle Mord war auch im September geschehen. Das konnte natürlich ein Zufall sein.

Doch jetzt trieb ihn der Ehrgeiz und er scrollte die Akten der drei anderen Morde noch einmal rauf und runter. Da glaubte er, aus dem Staunen nicht mehr herauszukommen. Das durfte doch nicht wahr sein. Das konnte nicht wahr sein. Warum hatte das denn niemand bemerkt? Es war doch so offensichtlich. Alle fünf Morde hatten sich in dem gleichen Monat ereignet. Immer im September!

Das konnte kein Zufall mehr sein. Hier war die unübersehbare Parallele. Das war die Gemeinsamkeit von allen fünf Taten. Sie hatten miteinander zu tun. Und mehr noch: Möglicherweise waren alle fünf Opfer demselben Täter in die Hände gefallen. Aber wenn es sich tatsächlich um einen Serienmörder handelte, wo war sein Motiv? Warum fünf Menschen unterschiedlichen Geschlechts aus völlig verschiedenen Alterszonen? Warum fuhren sie heimlich in eine der Harzstädte und begegneten dort ihrem Mörder? Weshalb wurden sie nicht beraubt? Und wo waren sie getötet worden?

Benneis glühte. Er war sehr aufgeregt und meinte, dass über die Aufklärung des aktuellen Verbrechens auch die zurückliegenden geklärt werden könnten. Dass die Ermittlungen aller Morde im Sande verlaufen waren, konnte nur einen Grund haben. Sie waren vom selben Täter verübt worden. Diese Parallele hatte bisher niemand gesehen. Doch war dem alten Fuchs auch klar, dass es trotz seiner sensationellen Entdeckung sehr schwer werden würde, den Täter zu finden. Zu viele Fragen blieben offen. Wo sollten Ermittelnde ansetzen? Wie sollte ein Motiv gefunden werden? Warum benutzte der Mörder immer andere Mordwerkzeuge? Er oder sie erschlug die Opfer, erwürgte sie und erschoss sein jüngstes. Sie wurden weder beraubt noch sexuell missbraucht. Seltsam.

Vielleicht irrte sich Benneis ja. Möglicherweise handelte es sich zufällig um fünfmal den gleichen Todesmonat. Warum sollte ein Mörder wissentlich immer im September zuschlagen? Das war doch absurd. Der Pensionär musste mit Leon Färber sprechen und ihm sagen, was er herausgefunden hatte.

Kapitel 4

Notdürftig hatte sich Anastasia Recke in dem ihr zugewiesenen Zimmer eingerichtet. Sie hatte ein Dach über dem Kopf. Das war das Wichtigste. Den notwendigen Schönheitsreparaturen wollte sie sich im Laufe der Zeit widmen. Sobald sie ein bisschen Geld von ihren nun monatlich wiederkehrenden Einkünften gespart hatte, würde sie sich nach einer zeitgemäßen und ihren Vorstellungen entsprechenden Einrichtung umschauen. Dass der Pastor in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft wohnte, empfand sie als ausgesprochen hilfreich, da es ihr zu Anfang ein Gefühl besserer Orientierung in der für sie neuen Umgebung verlieh und natürlich den Dienstweg für beide stark verkürzte. Sie mussten aus verschiedenen Richtungen kommend nur wenige Schritte bis zur Kirche oder zu den Büroräumen zurücklegen.

Anastasia hatte Religionspädagogik in Hannover studiert und arbeitete als kirchliche Sozialarbeiterin an der Seite des Pfarrers. Die von den meisten Gemeindegliedern gewählte Berufsbezeichnung Gemeindehelferin entsprach nicht unbedingt dem Anforderungsprofil, das die junge Frau für die Ausübung ihrer Tätigkeit zu erfüllen hatte. Doch an dem Begriff störte sich Anastasia nicht. Sie sah sich gern in der Rolle einer Helfenden und übernahm fortan vielfältigste Aufgaben in der Gemeinde.

Zusammen mit Pfarrer Ebeling sollte sie künftig Gottesdienste halten, beim Konfirmandenunterricht in Form von Team-Teaching helfen oder die christlichen Werte auch ganz allein in unterschiedlicher Weise vermitteln. Zu ihren anfallenden Aufgaben gehörte laut dem Anforderungsprofil in der Stellenausschreibung auch die Tätigkeit in der Seniorenarbeit sowie das Organisieren von Jugendfreizeiten und die Gestaltung der regelmäßig stattfindenden Bibelabende. Zweimal pro Woche musste sie mit den geistig beeinträchtigten Menschen in der sogenannten christlichen Lernwerkstatt, die in einem Haus etwas entfernt von der Kirche untergebracht war, aber zur Gemeinde gehörte, zusammen basteln.

Anastasia Recke war unübersehbar eine passionierte Barfußgeherin und zog sich nur zu besonderen Anlässen oder bei zu kaltem Wetter etwas über die Füße. Der biblische Bezug stellte sicherlich einen triftigen Grund für ihr nicht alltägliches Hobby dar. Doch gab es durchaus noch andere Motivationen, weshalb Anastasia sich auf freien Fersen durch ihr Leben bewegte und die Umwelt mit nackten Sohlen ertastete. Es vermittelte ihr ein unbeschreibliches Gefühl von Freiheit und sie demonstrierte damit auf ihre ganz eigene Weise die besondere Naturverbundenheit. Allein dadurch sollte Anastasia in ihrer neuen selbstgewählten Heimat Bad Harzburg bekannt wie ein bunter Hund werden, besser wie eine bunte Hündin. Die junge Frau fehlte künftig auf kaum einer Gemeindeveranstaltung, war immer da und hatte für jeden Menschen ein offenes Ohr.

Eine ihrer ersten Handlungen war der Besuch bei einem Frisör. Sie ließ sich ihre dunkelroten Haare kurzschneiden, sodass die Ohren sichtbar wurden. Ein neuer Lebensabschnitt hatte für die junge Frau begonnen, was sie dadurch unterstreichen wollte, dass sie ihr Äußeres veränderte.

Zu den regelmäßigen Gottesdienstbesuchern gehörte auch der pensionierte Hauptkommissar Rolf Benneis, den Anastasia dadurch schnell besser kennenlernen sollte und der ihr ziemlich schnell das Du anbot, weil sie ihn ein wenig an ihre Enkelin erinnerte. Deshalb und da der Pfarrer der Freund der Staatsanwältin war, würde sie auch schon einmal mit dem Kriminellen in Berührung kommen, was sie selbstverständlich nicht ahnen konnte.

So hörte sie gleich an ihrem ersten Arbeitstag von dem Mordfall in der Stadt. Schlechte Kunde macht bekanntlich nicht nur hier schnelle Runde! Allerdings befasste sie sich nicht weiter damit. Es war schließlich nicht ihre Angelegenheit. Da sie volles Vertrauen in Polizei und Staatsanwaltschaft setzte, flößten ihr derartige Verbrechen auch dann keine besondere Angst ein, wenn sie sich fast vor der eigenen Haustür ereignet hatten.

Wie stark sie in diese abscheuliche Tat noch verstrickt werden sollte, ahnte die kirchliche Sozialarbeiterin nicht, als sie gut gelaunt zum ersten Mal die Räumlichkeiten der Behindertenwerkstatt betrat. Hier hatte sie in den nächsten zwei Stunden dienstlich zu tun und meldete sich ordnungsgemäß bei der Gruppenleiterin, einer 40-Jährigen, die an den Rollstuhl gefesselt war. Gekonnt bewegte die Frau mit Namen Mirna Walter das Gefährt mit ihren Händen hin und her und wirkte sehr beweglich, selbstständig und geübt darin. Die Beine ihres zierlichen Körpers waren seit ihrer Geburt gelähmt und sie hatte nie im Leben jemals auf ihnen stehen können. Mirna Walter trug schulterlange braune Haare und kleidete sich immer betont leger. Sie arbeitete im Dienste der evangelischen Kirche und schien ein glückliches Händchen im Umgang mit den geistig beeinträchtigten Menschen zu besitzen.