Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

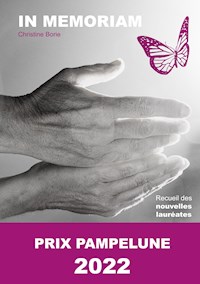

- Serie: Prix Pampelune

- Sprache: Französisch

Recueil des nouvelles lauréates du concours "Prix Pampelune 2022". Le premier prix est attribué à Christine Borie pour sa nouvelle intitulée "In memoriam". Le second prix revient à Anne-Laure Pilot pour sa nouvelle "Le ponton". Ce recueil vous présente les nouvelles ayant charmé le jury : "La fille qui sentait la vanille", Aurélia Lesbros "L'arbre à papillons", Daniel Augendre "B.B. blues", Julie Palomino-Guibert "La tragique destin de petit comte Arbour", Albert Dardenne "Avis de décès", Alain Parodi "Legilimens virus", Philippe Veyrunes "Malentendus", Brice Gautier "L'origine du monde", Violette Aufauvre "Un dernier bord", Laurent Gagnepain " « L'orgueil de la maison », disait Baudelaire", Éléonore Sibourg "Le ressac des mères", Christian Xavier "Les amours de sir Smallman", Bertrand Ruault "Croquembouche ; le goûteur de couleur !", Alain Toulmond "Journal d'un E.T.", Ridwan Ramadan "Elle, sans nuit", Sylvie Breton "Liturgie à prix cassés", Chantal Rey "Le prix à payer", Caroline Lhopiteau "L'enfer ou le paradis", Gilbert Orsi "Psychopathologie des anges et archanges", Phil Aubert de Molay

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 225

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

SOMMAIRE

In memoriam

Le ponton

La fille qui sentait la vanille

L’arbre à papillons

B.B. blues

Le tragique destin du petit comte Arbour

Avis de décès

Legilimens virus

Malentendus

L’origine du monde

Un dernier bord

« L’orgueil de la maison », disait Baudelaire

Le ressac des mères

Les amours de sir Smallman

Croquembouche ; le goûteur de couleur !

Journal d’un E.T.

Elle, sans nuit

Liturgie à prix cassés

Le prix à payer

L’enfer ou le paradis

Psychopathologie des anges et archanges

Christine Borie Anne-Laure Pilot Aurélia Lesbros Daniel Augendre Julie Palomino-Guilbert Albert Dardenne Alain Parodi Philippe Veyrunes Brice Gautier Violette Aufauvre Laurent Gagnepain Éléonore Sibourg Christian Xavier Bertrand Ruault Alain Toulmond Ridwan Ramadan Sylvie Breton Chantal Rey Caroline Lhopiteau Gilbert Orsi Phil Aubert de Molay

La nouvelle lauréate du Premier Prix

In memoriam

Christine Borie

Je ne reconnais pas cette femme allongée dans le lit. Ils disent que c’est moi. Je serais donc ce corps inerte, ce sac d’os que l’on alimente à l’aide d’une perfusion ? Serais-je donc ce squelette que l’on vient changer deux fois par jour, que l’on appelle mamie, que l’on tourne dans le lit, dont on frictionne le dos et les jambes ? Des jambes ? Je ne les vois même pas et ne veux pas les voir. Non, cela ne peut être moi.

Je me souviens de moi ; je n’étais pas ainsi.

Je me souviens. Quel paradoxe quand tout, autour de moi, me signifie que je ne pense plus, que j’ai tout oublié, que je suis inconsciente, que je ne souffre plus.

Cela fait quelque temps qu’on ne me lève plus. Mon état ne justifie plus l’accomplissement exténuant de cette tâche qui n’était que torture. Ce faisant, tous ces satellites, dont le seul centre d’intérêt est le lit dans lequel je gis, ont atténué mon calvaire. Ils tournent autour de moi, me parlent, souvent trop fort, me posent des questions dont je ne possède pas les réponses. Tout ce qu’ils veulent savoir, c’est si mon corps a accompli sa besogne : se remplir, éliminer, et tout recommencer. Mon corps, une enveloppe, l’étui dans lequel je suis enfermée. Combien de temps encore ?

Alors c’est ça… On vit, on meurt et rien ne resterait ? Aucun vestige du bonheur, aucun stigmate de la douleur. Il faut bien qu’il subsiste une trace, pour que la vie n’ait pas été stérile. Bizarre tout de même ce passage sur terre. On vit, on aime, on souffre, et puis plus rien : le néant ? Je sais ce qu’est le néant quand je suis là, gisante dans ce lit.

Mais, dans la geôle de mon corps, subsiste malgré tout un ersatz de cervelle. Dans un recoin bien caché, inconnu et surtout ignoré de tous, vit mon âme. Elle se terre dans une grotte secrète recelant mes pensées, au moins celles qui me restent, celles que j’ai gravées avec ce que j’appelais les poinçons du bonheur. Lorsque je ne peux plus supporter ce néant saturé d’inconnus, de questions sans réponses, de bruits qui me tourmentent, je me réfugie dans ma grotte. De plus en plus souvent. Du moins, je me réfugiais… Jusqu’à ce jour — mais quel jour d’ailleurs ? —, où je l’ai perdue. Était-ce hier ou aujourd’hui ?

Je l’appelle ma grotte, mais elle ressemble plutôt à une bibliothèque infinie, tapissée de rayonnages sur lesquels trônent des livres, des albums photos, des cahiers noircis de l’encre de mes plumes. Aucun son extérieur ne filtre, à part à l’heure du change. Le bruit et la douleur…

C’est dans ce lieu sacré, mais désormais inaccessible qu’est engrangée ma vie, comme une belle récolte dont je me servais les jours de disette. Ma vie, compartimentée, classée par thèmes, que je visitais à l’envi. Avant ce matin ou hier, je ne sais plus.

Chaque étagère supporte plusieurs rayonnages. Sur celui des odeurs et des goûts, j’avais placé des pots et il me suffisait d’en soulever les couvercles pour être emportée dans un tourbillon voluptueux d’émanations lénifiantes. J’ai gardé l’arôme capiteux de l’encaustique dont j’enduisais autrefois mes meubles, celle du savon que Maman achetait, et celle de son parfum, du chèvrefeuille… Curieusement, la seule odeur qu’il me restait de Papa était celle du pain perdu ; j’ouvrais le pot et Papa apparaissait, cuisinant les restes de pain rassis. Je le regardais battre les œufs, tremper les tranches de pain dans son mélange, les faire cuire avec un peu d’huile. Quand il avait ajouté le sucre, il criait à la cantonade : « Venez vite, il faut manger tant que c’est chaud ». Maintenant, je sais que c’était à la fin du mois, quand il n’y avait plus d’argent pour la nourriture. C’était bien avant les cartes et les chéquiers. Papa, Maman. Que sont-ils devenus ? Peut-être avais-je rangé tout ce qui les concernait sur les étagères supérieures, auquel cas je ne pourrai plus y accéder, même si je retrouvais ma grotte. Mais leur saveur est là, juste au premier étage.

De toutes ces odeurs, une seule me vrillait le ventre. Celle de mes bébés. Je revoyais ces petites têtes chancelantes qui se penchaient vers moi, ces frottements de nez, cette impatience, ces fouissements quand ils trouvaient mon sein. Je ressentais leur bouche aspirant mon menton, mon nez, mes joues. Je retrouvais leur peau contre la mienne et moi aspirant leur odeur à nulle autre pareille.

Pourtant qui pourrait croire, devant mon reflet reposant dans ce lit, créature grabataire, étrangère à tout ce qui l’entoure, marquée de flétrissures, décharnée, desséchée, de plus en plus aveugle et dont la bouche ne sait plus qu’émettre des gémissements, qu’elle ait un jour été jeune, qu’elle ait aimé, enfanté, allaité ?

Mais moi je sais, je me souviens… Non, je me souvenais. C’est rangé dans ma grotte… Je leur chantais L’eau vive et mes petits s’endormaient. Il y a bien longtemps que je ne les ai vus. J’en ai eu trois, c’est sûr. Je sais même leurs prénoms : Camille, Pierre et Mathilde. Mais où sont-ils maintenant ? Disparus eux aussi ? Je ne m’en souviens plus. Ils sont certainement en haut des rayonnages avec Papa et Maman. Je ne sais plus.

Ce que je sais est un non-sens : je connais l’existence de mes souvenirs et je sais où ils sont. Mais c’est tout.

Je sais que le fond de la grotte est tapissé d’étagères où s’entassent tous les livres que j’ai eu le bonheur de lire. Il n’en manque pas un. Chacun d’eux m’est précieux. Ils furent tour à tour viatiques, exutoires, échappatoires, initiateurs ou salvateurs. Ils font partie de moi, de ma pensée, de mon âme. Ils tiennent compagnie à mes cahiers. Mes cahiers ! J’ai toujours ressenti une affection particulière pour les cahiers. Tous les cahiers. Certains sont si beaux que je n’ai jamais osé y apposer ma plume de peur d’altérer leur virginité.

Je sais que dans ma grotte vivent aussi les couleurs. C’est pour elles que, jeune, j’écrivais et peignais, pour fixer à jamais sur le papier le plus petit bonheur, ces petits riens qui font une vie. Ces petits riens qu’on ne voit pas toujours, à côté desquels on passe sans ralentir, sans rien ressentir de spécial, sans gratitude. Le matin, souvent, j’attendais que le soleil se lève. L’homme n’a pas trouvé de mot pour décrire ce que je voyais, le spectacle des nuages baignés de lumière rose et mauve. On pourra peindre, photographier, écrire, jamais on n’arrivera à telle perfection. Un don de la nature. Un don rien que pour moi ces matins-là. Pour moi et pour tous ceux qui ont appris à regarder.

Tout est là, bien rangé. Il y a quelques jours seulement, je pouvais encore voir tous mes tableaux ; ils réchauffaient mon âme. Mais de toutes ces teintes, de toutes ces lumières, une seule est gravée à jamais sur le mur de ma grotte. J’étais mariée, c’est sûr. Il était mon mari, mon ami, mon amant et malgré tout cela, je n’arrive plus à saisir son visage. Il danse souvent devant moi, mais ne s’arrête pas. Je voudrais le toucher, mais il s’échappe à chaque tentative. Seuls ses yeux sont restés en moi. Ils étaient gris comme l’eau de la mer chahutée par les vagues, gris comme une perle de culture, virant parfois au vert. Des yeux d’une incommensurable beauté. Lui non plus n’est plus là.

Où sont-ils tous ? Même dans la grotte je ne les ai pas retrouvés. Pourquoi sont-ils si haut ? Pauvre vieille femme, tu as tout fait à l’envers. Quelle idée de les avoir remisés ainsi ? Mais non, finalement, il était normal que je range mes premiers souvenirs sur l’étagère du bas. Au fil des ans, les rayonnages se sont peuplés, remplis de tranches de ma vie, les plus récentes désormais inattingibles. Je me servais d’une vieille échelle de bibliothèque en acajou, mais malgré mes recherches, elle est demeurée elle aussi introuvable. Alors, lorsque je me réfugiais dans ma grotte, j’évitais d’y penser, le seul fait de songer à l’inexorable anéantissement de mes souvenirs me plongeant dans un infernal tourment.

Heureusement, dans un recoin, j’avais créé un havre de musique et de sons. L’air de Bach m’enivrait et le bruit de la pluie m’apaisait. Souvent, je m’y abritais quand je revenais de l’extérieur et que la sirène avait retenti.

C’est chaque fois la même terreur qui m’envahit, car ce n’est pas fini. Un jour, j’ai compris qu’ils — les gens autour de moi — me disaient que l’on était le premier mercredi du mois et que c’était normal d’entendre la sirène. Ils ne se rendent pas compte ! Moi je ne peux pas parler, juste gémir et pleurer doucement ; je sais seulement qu’il faut descendre à la cave, que les avions ne vont pas tarder à envahir le ciel, qu’il faut se cacher. Mais comment le leur dire ? Alors, avant ce matin ou hier, quand j’entendais la sirène je disparaissais dans ma grotte et j’écoutais la pluie qui tombait doucement, tintant sur des gouttières imaginaires. Comment vais-je faire maintenant si j’entends la sirène ? Je ne peux plus m’enfuir.

C’est pour tout cela que je vivais dans ma grotte depuis certainement des mois voire des années. Elle est peuplée des gens que j’aime, de leur odeur, de la couleur des souvenirs. Dès que je sortais, je les perdais. Je me retrouvais comme maintenant dans ce lit, dans cette maison que je ne connais pas, entourée de personnes qui me parlent, mais que je n’écoute plus. Elles se servent d’un dialecte inconnu.

Et il y a ce vieil homme. Lui il est toujours là. C’est un homme de bien, je le lis dans ses yeux. Ils sont d’une couleur incroyablement grise. Il reste à mon chevet et je lui fais confiance même si je ne le connais pas. Peu m’importe qui il est, puisqu’il est là.

Ce matin ou hier ? Pourquoi ai-je fait ça ? Comment ai-je pu me perdre ainsi ? Les conséquences sont terribles. Je ne sais même plus quand c’était, hier, aujourd’hui, l’an dernier, tout est confus, tout se mélange. Je n’ai fait que soulever le couvercle du gros pot, à droite sur la première étagère. Celui de mes vacances chez Papy et Mamy. J’allais souvent chez eux, ils étaient en zone libre.

Et j’ai suivi Papy comme je le faisais en ce temps-là. J’avais dix ans, et chaque jour, nous partions à pied et j’essayais de cadencer mes pas au rythme des siens, lui perdu dans ses pensées, moi faisant d’immenses enjambées… Jusqu’à ce qu’apparaisse le mur. C’était un mur haut qui longeait le trottoir sur ce qui me semblait être une centaine de mètres. Peut-être n’y en avait-il que vingt. Qu’importe ! Il était percé d’un portail anthracite en fer plein qui ne laissait pas passer les regards indiscrets. Plus nous approchions du portail, plus je sentais mon impatience grandir. Lorsque nous arrivions, j’écoutais le temps ralentir puis s’arrêter, comme suspendu aux gestes de Papy. Il relevait un pan de sa veste de laine et sortait de la poche de son pantalon une grosse clé, la clé du paradis. Je fermais les yeux, ne percevant que les battements sourds de mon petit cœur. J’attendais sagement, religieusement. Lorsque la clé trouvait enfin la vieille serrure et que le clac de l’ouverture résonnait, plus rien n’existait que l’attente de la seconde où Papy allait pousser le portail. Puis le grincement des gonds ouvrait mes yeux. Le jardin apparaissait, renaissant chaque fois que l’on y pénétrait. Vite je passais de l’autre côté du mur. Papy refermait le portail, et un monde merveilleux s’offrait à moi. J’occupais chaque après-midi à me promener dans les allées minutieusement tracées. Pendant que mon « Guide » jardinait, j’inspectais la mare, suivant les éphémères ou les moustiques, attendant qu’un poisson vienne happer les plus imprudents. Parfois, je voyageais avec les libellules, ou regardais vivre une fourmilière, occultant ce qui m’entourait, devenant fourmi à mon tour. Souvent, j’allais fureter dans la cabane à outils que Papy avait construite. Elle était tellement à ma taille, comme faite pour moi. Les outils y étaient rangés, sagement alignés, « une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. » Elle sentait le bois et la terre mouillée. Puis j’allais voir les arbres. Il y en avait beaucoup, mais je n’en connaissais pas les noms. Je ne voulais pas déranger Papy ; alors je les nommais suivant mon inspiration du jour. Et que l’herbe était douce et fraîche en été. Invariablement, je m’allongeais et regardais les nuages, faisant naître de mon imagination des dragons, des montagnes. Parfois, j’apercevais la mer au détour d’un cirrus. Et le temps passait ainsi sans que je m’en aperçoive. À aucun moment, je ne ressentais cette impatience propre aux enfants qui les pousse à s’ennuyer très vite. Nous ne parlions pas. Pas besoin de discours. Chacun vivait un moment privilégié. C’était l’échappée belle. Mais quand la lumière du jour commençait à faiblir, je voyais Papy se diriger vers la cabane pour y ranger ses outils. Au printemps ou l’été, il ressortait avec un panier et nous récoltions des légumes pour Mamy. Très solennellement, j’allais lui cueillir quelques « fleurs du jardin ». Brutalement, douloureusement, mon cœur se serrait quand Papy ouvrait le portail pour me laisser passer. La rue m’agressait, la grisaille me sautait aux yeux et je rangeais mes rêves jusqu’au lendemain. Papy replaçait son trésor de clé dans la poche de son pantalon et nous refaisions le chemin à l’envers, chacun perdu dans ses pensées sans se retourner.

Dans ma grotte, je n’avais qu’à ouvrir le pot de Papy et Mamy pour revivre ces après-midi volés à la guerre. Mais ce matin ou hier, cette dernière fois où j’ai suivi Papy, notre échappée belle ne s’est pas déroulée ainsi. En pleine contemplation des éphémères, j’ai laissé tomber le couvercle du pot qui s’est inexorablement enfoncé dans la mare. J’ai appelé Papy, mais il n’était plus dans le jardin, j’ai cherché autour de moi, il avait disparu. J’ai erré le long du trottoir gris et me suis réveillée dans mon lit au milieu de cette pièce dans cette maison que je ne connais toujours pas. J’ai voulu, comme les autres jours, me réfugier dans ma grotte, mais n’ai pu en retrouver le chemin. Depuis, je passe des heures, certainement, à fouiller mon esprit, à chercher des indices, des repères qui me conduiraient à mon refuge. Je suis fatiguée, paniquée. Si seulement je n’avais pas échappé le couvercle du pot à souvenirs…

Je les entends qui parlent. Ils disent que c’est la fin.

Je ne veux pas de cette fin-là. Je dois retrouver mon chemin et je cours. Je cours et m’essouffle de plus en plus.

Ils disent que ce sont les râles, les derniers.

J’ai peur. Tellement peur.

Ils disent que je ne souffre pas, que je suis inconsciente.

J’ai soif d’air, mais je cours toujours malgré tout. J’ai mal et je sens mon front douloureusement plissé. Non ce n’est pas vraiment ça, ce n’est pas douloureux. C’est un souffle chaud. Une main douce et chaude le caresse tendrement. Deux autres mains enveloppent les miennes. Puis l’odeur m’encercle… Cette odeur, l’odeur de mes bébés. Du fond de mon dédale, je crois entendre un son. Mais c’est une musique, la chanson de L’eau vive…

Je n’ai plus besoin de voir, je sais que mes enfants sont là. Camille, Pierre et Mathilde. Ils ne m’ont pas quittée, jamais ! Ils sont avec leur père, mon cher amour, cet homme au regard gris qui a veillé sur moi. Mon cœur sourit. Je m’abandonne à leur chaleur, ils me protègent, ils vont me guider tout le long du chemin.

« Ma petite est comme l’eau, elle est comme l’eau vive. »

Je sens mon front qui se détend, je n’ai plus besoin d’air.

« Elle court comme un ruisseau, que les enfants poursuivent. »

Je n’ai plus qu’à me laisser guider. Doucement.

« Courez, courez, vite si vous le pouvez. »

Je m’enfonce dans l’eau comme dans un cocon.

« Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. »

Je me laisse porter par la béatitude, car je sais où je vais.

« Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l’eau vive. »

Et déjà j’aperçois la lumière, c’est l’entrée de ma grotte.

« Elle mène les troupeaux, au pays des olives. »

L’eau me mène à bon port et envahit la grotte.

« Venez, venez, mes chevreaux, mes agnelets. »

La musique s’éteint doucement et je lâche les mains de mes enfants.

Je n’ai plus besoin d’air et, grâce à eux, je vole dans ma grotte engloutie devenue hypogée.

Ils chantèrent encore, même après, assurant son voyage. Puis ils se regardèrent, se sourirent dans leurs larmes. Ils baisèrent ses mains et son front, se tournèrent vers leur père. Leurs yeux lui dirent doucement que c’était terminé. Cela faisait si longtemps qu’elle les avait quittés. Elle leur avait donné la vie, ils lui donnèrent la plus douce des morts.

La nouvelle lauréate du Second Prix

Le ponton

Anne-Laure Pilot

Je n’ai jamais aimé les contes de fées modernes. Je les trouve niais. Toutes ces histoires de pommes d’amour empoisonnées, de princes permanentés du bocal, de sorcières trop gourdes pour arriver à leurs fins… En plus, ce ne sont que des mensonges inventés de toutes pièces pour ne pas apeurer les petits enfants. En réalité, les contes de fées sont bien plus cruels que cela ! Je te confie le mien, en espérant qu’il reste entre toi et moi. Il ne faudrait surtout pas ébruiter ce que les grands enfants se disent tout bas.

« Il était une fois… » une petite fille, plus si petite que ça d’ailleurs… Disons une jeune fille ballotée entre l’enfance et l’adolescence. Elle portait de longs cheveux de blé mûr, un regard céruléen et avait une peau d’albâtre si transparente qu’on pouvait lire ses veines du bout des doigts comme on aurait pu le faire d’une carte routière. Cette fille-là était une taiseuse, ses yeux parlaient pour elle. Trop souvent noyés de larmes, elle évitait le plus possible de croiser ceux des autres. Le visage dissimulé derrière une frange hachurée, elle tentait d’adopter le décor grisâtre de la ville qu’elle traversait matin et soir. Des âmes fantômes, de l’asphalte à l’odeur de pisse, l’errance, des crottes de chien à contourner, le mépris des vaniteux et l’amertume de la solitude. À chacun de ses pas, il lui semblait s’enfoncer davantage dans le trottoir « jusqu’à disparaître sûrement un jour… ». Cet espace dénaturé ne faisait que renforcer un sentiment de confusion qui l’effrayait au point de ressentir l’angoisse lui enserrer la gorge. « Le plafond du ciel pourrait se décrocher d’un instant à l’autre ! » La jeune fille partait se réfugier derrière l’écran noir de ses paupières, laissant son corps couler en lui-même pour permettre à ton esprit la légèreté du rêve. « Maman disait vrai. » Elle s’imaginait alors aller en mer sur le ponton, être étanche aux reflux moroses, avoir le culot d’une sirène et trouver le remède qui délivrerait sa mère des bouteilles amassées sur la table basse du salon.

Son sac d’écolière pendu à ses épaules de nageuse, elle allait passer le porche, faire claquer la porte sonnée de courants d’air, gravir trois étages et embrasser Maman et ses effluves d’alcool. « Cette odeur… », l’odeur aigre de la sèche, de la dépendance, de cuvette de toilettes. Dans un élan de dégoût, la jeune fille lui aurait volontiers vomi à la figure tant sa mère avait largué son port d’attache pour « l’Alcool… ». Depuis des temps incertains, les boutanches avaient fait valser le quotidien à force de tirebouchons. Même la décoration du salon avait pris une sacrée claque : des rangées entières de soldats de verre au garde-à-vous, bien alignés, sages et inoffensifs une fois éviscérés. Parfois la jeune fille trouvait ça poétique, « Maman vit dans une exposition permanente ! », parfois elle voulait tout faire sauter, « ça changerait quoi de toute façon ? Maman est plus morte qu’hier et moins que demain… ». Passé ses devoirs en solitaire, elle s’enfonçait dans le canapé-lit du salon, filant sur la toile afin d’éponger les bruits qui émanaient de la cuisine. « Le glouglou du goulot, la déglutition, les rots. » À ces moments-là, les murs devenaient aussi épais qu’une simple feuille de papier calque. La jeune fille y devinait l’ombre de sa mère dégouliner sur la table à manger, pour un énième tête-à-tête aviné. Elle savait que d’un instant à l’autre, Maman allait réapparaître dans la peau d’un pantin désarticulé, au regard croisé, au sourire croûté d’une signature violacée. La jeune fille sentait monter en elle la nécessité de plonger dans son ventre noué d’inquiétude, d’empoigner son cœur, de s’y blottir, de s’extraire au plus vite de cette réalité poisseuse. Sans rien laisser paraître face à l’épave qui titubait maintenant vers elle, la fille bouclait ses oreilles à double tour, pour ne pas entendre « cette chose » baver des mélismélos de mots désaxés. « Maman est un Phœnix ; le soir elle meurt, le jour elle renaît », « Maman est un Phœnix ; le soir elle meurt, le jour elle renaît », « Maman est un Phœnix ; le soir elle meurt, le jour elle renaît » cette ritournelle venait d’elle-même rassurer les alvéoles les plus intimes de son âme. La jeune fille était là sans être là. « Un fantôme aveugle au présent » jusqu’à ce que Maman se déleste de sa mue d’ivrogne. Après avoir noyé la certitude lointaine que « dormir c’était mourir », la fille s’allongeait face à sa mère, les cils tressés aux siens, jusqu’à s’endormir paisiblement sous ses doigts délicats. Maman lui recouvrait les oreilles de ses longues mèches.

C’était sa façon de border sa fille. Les songes feraient le reste.

Ce matin-là aurait dû être un matin comme les autres ; un matin où « Maman-chiffon » de la veille aurait retrouvé ses traits de femme juvénile. Elle se serait penchée sur sa fille pour s’imprégner de l’odeur de son crâne, l’odeur de chien chaud, avant de filer sous la douche. Encore engourdie d’escapades nocturnes, la jeune fille s’étira en étoile de mer sur les rives de ses draps, coula de sa couette et émergea au jour qui perçait derrière des rideaux de pluie. Une chaleur manquait à ses côtés… Une chaleur manquait à l’appartement tout entier. Ses yeux s’écarquillèrent à s’en arracher les orbites : Maman flottait, captive d’une bouteille couchée sur son oreiller, le même qui portait encore l’empreinte de la nuit passée et l’odeur mauve pâle de ses joues. La pauvre se débattait pour ne pas se noyer, hurlait en silence, fixait son enfant de son regard vitreux. Serrant la bouteille entre ses mains, la fille observait avec effroi la désolation abyssale de sa mère. Elle s’époumonait dans son cercueil de silice. Le liège qui la maintenait prisonnière faisait office de pierre tombale, impossible à soulever pour une jeune fille à la force faible.

« Si je la casse, je te tue… »

Un ressac de larmes inonda son visage jusqu’à son menton à fossette. Du sel au fond de la gorge, la fille étranglait davantage la bouteille de peur de l’abandonner à son propre sort. La brûlure de l’impuissance lui taillada violemment la poitrine.

« Je suis toute seule et tu me demandes l’impossible ?! »

Furtivement, elle aurait volontiers bazardé sa mère dans la gueule d’un monstre de flammes, jusqu’à la réduire en diamants au milieu des charbons. « Au moins là tu irradierais ! ». Mais Maman semblait s’être endormie à la surface, elle avait cessé de se débattre et ses yeux mordorés se fondaient au liquide qui la protégeait du reste du monde. « Un fœtus… ». L’amour revenu au galop, la jeune fille ne pouvait que la plaindre. « C’était inévitable » : le monde d’alors allait brusquement changer, demain serait incertain et elle seule devrait en trouver l’issue. Terrorisée, elle ne reconnaissait plus rien. Tout avait basculé dans l’absurde ! Dehors ? Une nuit étoilée en plein jour. Dedans ? Une éternelle pleine lune. Les soldats de verre ? Disparus. Plus de papier calque, plus de cuisine, ni de cadavres sur la table basse. Seul un salon entièrement tapissé de livres. Des livres pour enfant. « Mes livres… »

À l’époque, Maman rentrait tard du boulot et inconsciemment la toute petite fille sentait son regard attendri se poser sur elle : son petit corps évanoui au milieu de ses livres, son souffle si régulier, la salive qui lui dessinait des nuages aux commissures. D’un pas de louve, Maman venait embrasser la surface du grand lac calme de son front endormi. « Le bonheur pur. » Papa et Maman s’aimaient toujours du Nord au Sud, d’Est en Ouest. Ils formaient un monde à eux trois. Deux poumons entichés et un cœur à choyer. Une famille.

« Ça, c’était avant que tu ne te laisses couler au fin fond d’un cul de bouteille ! »

Quand Maman avait-elle précipité sa propre chute ? La fille avait beau torturer sa mémoire tout n’était que rejets et voiles blancs. Parfois, des fragments remontaient de sa cave à souvenirs : Maman échouée au petit matin sur le canapé, Maman illisible en bouche le soir lors des dîners entre amis, Maman pleurant fort dans ses bras en lui répétant que tout allait bien. La petite fille d’alors savait que c’était faux. Elle tentait juste d’accepter un présent indéchiffrable pour une gamine de son âge. Elle préférait s’accrocher à la folie douce de sa mère, à ses yeux vifs toujours à l’affût, à sa manière d’émincer de l’échalote avec son masque de plongée scotché au visage pour ne pas pleurer. Toute petite fille, elle aimait leurs bains où Maman badigeonnait son petit visage d’argile verte et où elle lui montrait comment se raser les jambes pour plus tard, enfin… t’es pas obligée. À ses yeux, Maman était tellement belle ! Par-dessus tout, la toute petite fille aimait voir Maman embrasser Papa dans la nuque lorsqu’il cuisinait, les voir se papouiller les bras quand ils regardaient un film. Par-dessus tout, elle aimait l’Amour.

Le même qui s’évadait furieux de l’ici et maintenant.

Avec acharnement la fille se gratta la cervelle, imbriqua ses méninges dans tous les sens, mais aucune solution ne lui parvint. Seules ses tripes éprouvèrent de « La peur…