Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: MANA-Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: Abenteuer REISEN

- Sprache: Deutsch

Indien hautnah! Fast 30.000 Kilometer hatte Mathias schon hinter sich, als er sein Reiseziel erreichte – Bharat Mata, ›Mutter Indien‹, wie es die Inder liebevoll nennen – und sein großes Abenteuer begann.

Ganz allein mit dem Auto unterwegs, durchquert Mathias ganz Indien von Ost über Süd nach West und kommt dabei täglich an Grenzen, die ihm als Reisendem, aber auch als Menschen, alles abverlangen. Kein Tag vergeht, an dem sein Auto nicht um Haaresbreite in einen schweren Unfall verwickelt wird. Momente der Ruhe und der Einsamkeit finden sich nur selten – in einem Land, das ständig in Bewegung ist. Er kommt dem Tod sehr nahe, gibt sich zwischendurch als Diplomat aus und landet das eine oder andere Mal in der indischen Zeitung. Dabei taucht Mathias immer tiefer in die Kultur eines Landes ein, die so unübersichtlich und komplex ist, dass es auch eine eigene Welt für sich sein könnte.

Während seiner 4-monatigen Offroad-Camper-Tour durch Indien stellt sich der Weltenbummler Mathias Vatterodt jeden Tag diese Fragen: Was um Himmels Willen mache ich eigentlich hier? Warum habe ich mir von allen Ländern auf der Welt ausgerechnet Indien als Ziel für mein Sabbat-Jahr ausgesucht? Und warum zieht mich dieses Land trotzdem jeden Tag mit einer so intensiven Energie in seinen Bann?

Die Antworten auf seine Fragen findet er jedoch erst, als seine Reise schon längst vorbei ist. Indien, so steht für ihn fest, geht unter die Haut!

Digitale Zusatzinformationen In diesem Buch finden Sie QR-Codes mit Links zu aktuellen und weiterführenden Informationen, Bildern und Videos des Autors!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 344

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

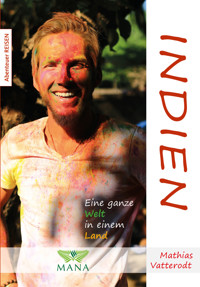

Mathias Vatterodt

Indien

Eine ganze Welt in einem Land

Für Sophia

Inhalt

Vorwort

Teil 1 – Vom Norden an die Ostküste

Kapitel 1: Angekommen in Indien – Hallo Kulturschock

Kapitel 2: Couchsurfing in Indien – Einblick in das Leben auf dem Land

Kapitel 3: Varanasi – In der Zeit zurückversetzt

Kapitel 4: Gefährlicher Abzweig nach Osten? Auf den Spuren Buddhas

Teil 2 – Die Ostküste

Kapitel 5: Die Ostküste Indiens – Zwischen Unberührtheit und Umweltverschmutzung

Kapitel 6: Auf den Spuren der Ureinwohner

Kapitel 7: Auroville – Utopie oder Zukunftsmodell?

Kapitel 8: Kanyakumari – Begegnung der Urgewalten

Teil 3 – Die Westküste

Kapitel 9: Tea–Time – Begegnung mit wilden Elefanten in den West Ghats

Kapitel 10: Goa – Das Leben als Hippie

Kapitel 11: Mumbai – Abenteuer Megametropole

Teil 4 – Der Nordwesten

Kapitel 12: Zwischen Ellora und Ajanta – Die Pracht altertümlicher Baukunst

Kapitel 13: Mit dem Auto durch Rajasthan – Indisches Temperament

Kapitel 14: Delhi und Agra – Auf den Spuren der Maharadschas

Kapitel 15: Rishikesh – Zurück zum Ursprung

Kapitel 16: Amritsar – Goldener Abschied von Indien

Kapitel 17: Reise zurück nach Deutschland

Nachwort

Vorwort

Indien. Schon der Name klang lange Zeit für mich nach einem magischen Ort. Ich begann mich als Student gerade für andere Länder zu interessieren, da erzählte mir eine Freundin von ihrem Praktikum in Bharat Mata – in »Mutter Indien«. So nennen die Inder liebevoll ihr Land. Mit Spannung verfolgte ich ihre Geschichten, staunte über ihre Begegnungen und war überrascht von der Fremdartigkeit, die dieses Land ausstrahlte. Für mich stand fest: Eines Tages möchte ich nach Indien reisen. Und wenn es soweit ist, dann nehme ich mir Zeit dafür. Dass ich sogar mit dem eigenen Auto nach Indien fahren würde, das hätte ich mir damals in meinen wildesten Träumen nicht ausmalen können.

Wie heißt es doch so oft? Der Weg ist das Ziel. Dieses Motto galt auch für meine Autoreise nach Indien. Länder wie Iran, Tadschikistan oder Kirgistan hätte ich sonst wohl niemals besucht. Regionen wie Tibet hätten nicht auf meiner Reiseliste gestanden und ebenso wüsste ich nicht, wann ich mal den Himalaya hautnah hätte erleben können. Aber die Fernreise mit dem Auto machte es möglich, nein, sogar notwendig. Mit dem Flugzeug wäre ich nur über diese Länder hinweggeflogen. Es wäre allerdings der deutlich einfachere Weg gewesen. Monatelang war das Ziel der Reise, mit dem eigenen Auto nach Indien zu kommen. Als es dann soweit war und ich nach viereinhalb Monaten Bharat Mata erreichte, wusste ich allerdings nicht, ob ich mir das richtige Reiseziel ausgesucht hatte. Vor allem für meine Art zu reisen.

Als ich die Reise nach Indien plante, gab es keine Frau an meiner Seite. All meine Freunde waren mit Familienplanung oder Karriere beschäftigt. Ein Jahr allein unterwegs sein? Das war für mich keine Option. Ich wollte meine Erlebnisse teilen und das nicht nur übers Smartphone und einen Blog. Daher fragte ich Freunde und Familienmitglieder, ob sie mich ein Stück auf meiner Reise begleiten wollten. Der Plan ging auf. Abwechselnd blickten während des Jahres 10 Freunde, mein Cousin, mein Bruder und sogar meine Mutter voller Begeisterung aus dem Beifahrerfenster. Allerdings nur auf dem Weg nach Indien und von Indien aus wieder zurück. In Indien selbst war ich allein. Niemand aus meinem Bekanntenkreis wollte da mitfahren. Sagte das nicht schon etwas über dieses Land aus? Oder konnte ich keinen von einer gemeinsamen Indienetappe überzeugen, weil ich selber nicht wusste, ob ich mit diesem Land klarkommen würde? Ich hatte mich aber auf Indien eingeschossen – es sollte das Ziel meiner Reise sein. Allerdings hatte ich vorher viel Zeit damit verbracht, die Reise zu organisieren und zu überlegen, wie man durch all die anderen Länder kommt. Das hatte zur Folge, dass ich mich nur wenig mit dem Land auseinandersetzen konnte, das ich eigentlich bereisen wollte – Indien. Was ich aber während der Reisevorbereitungen nebenbei aufnahm, verdarb mir die Vorfreude. Denn es sind leider oft die negativen Informationen aus Zeitungen, Internet, Fernsehberichten und Büchern, die hängen bleiben, oder bei anderen hängen geblieben sind, die es dann als ihre moralische Pflicht ansahen, mich darüber aufzuklären oder mich zu warnen. Schließlich wollte ja nachher beim Anblick meines schrottreifen Reisemobils keiner mit rollenden Augen grummeln: »Ich hatte es dir ja gesagt!«. Glaubt man Informationsquellen, die Indien negativ darstellen, dann ist das Land vor allem Folgendes: sehr viele Menschen, keine Privatsphäre, alles voller Müll, chaotischer Verkehr, Magen-Darm-Probleme, Vergewaltigungen, radikale Hindu-Mobs, Straßenkriminalität. All diese Einschätzungen prasselten auf mich ein und ich fragte mich: War Indien wirklich das richtige Ziel? Vor allem die Berichte über die indische Fahrweise machten mich nervös. An einen Unfall wollte ich gar nicht erst denken. In meinem Bauch begann es zu kribbeln. Eine Mischung aus Angst, Aufregung und einströmendem Adrenalin. Moment mal! Genau dieses Gefühl hatte ich doch gesucht! Schließlich wollte ich mich auf etwas vollkommen Neues einlassen, wollte doch aus meiner Komfortzone heraus. Und abseits dieser Zone lauerte eine geheimnisvolle Fremde, die tief in meinem Unterbewusstsein nach mir rief. Ich hatte ein gutes Gefühl und glaubte, dass ich bereit war. – Noch nie hatte ich mich so geirrt.

In den ersten 24 Stunden in Indien erlebte ich fast alle diese Übel selbst. Direkt hinter der Grenze von Myanmar lag rechts der Straße eine stinkende und rauchende Müllkippe. Ein Mädchen, vielleicht 14 Jahre alt, lief, Oberkörper frei, mit halb heruntergezogenen Hosen und leerem Blick über den Unrat. – Es grenzte an ein Wunder, dass ich unfallfrei durch die ersten Stunden gekommen bin, denn ich war so töricht, eine Stunde in der Dunkelheit zu fahren. Ich konnte wegen des wahrscheinlich absichtlich auf Augenhöhe eingestellten Fernlichts entgegenkommender Autos überhaupt nichts erkennen und musste einige Male in letzter Sekunde einem Fußgänger ausweichen, der plötzlich am Straßenrand auftauchte. Dazu ein Streik der LKW-Fahrer, der einen indischen Militäreinsatz auslöste. Und schließlich ein Chaos bei den Banken, das dazu führte, dass ich in den ersten Tagen kein Bargeld hatte. Ich begann zu zweifeln. Sollte ich nicht lieber umdrehen und nach Südostasien fahren? Was war an Indien bitteschön so besonders, dass ich unbedingt in dieses Land reisen und für Monate bleiben wollte? Was machte ich überhaupt hier? Es dauerte eine Weile, bis ich mit Indien warm wurde.

Meine Mutter hatte mich auf der letzten Etappe bis nach Indien hinein begleitet. In Bangkok war sie ins Auto gestiegen, um für drei Wochen mitzureisen und später von einem Ort nahe dem indischen Darjeeling zurückzufliegen. Um dem Chaos der ersten Tage in Indien zu entgehen, flüchteten wir förmlich in die Natur. Wir gingen auf Nashornpirsch und Tigersafari. Wir wanderten durch Teefelder und hatten freie Sicht auf den dritthöchsten Berg der Erde. Wenn ich dann an meine vor mir liegende Reiseroute durch Indien dachte, wusste ich, dass diese Ausflüchte nur von kurzer Dauer sein würden, denn ich wollte entlang der Ostküste bis zum südlichsten Punkt Indiens fahren, um dann an der Westküste den Weg Richtung Norden einzuschlagen. 12.000 Kilometer Indien hatte ich vor mir. Wie sollte ich das schaffen, wenn ich bereits nach einer Woche zu zweifeln begann? Wehmütig verabschiedete ich mich von meiner Mutter, als ich sie in den Flieger nach Deutschland setzte. Nun war ich auf mich allein gestellt. Ein Segen und ein Fluch. Ich musste mich nicht mehr um meine Mitreisenden sorgen; ich musste mir keine Gedanken machen, ob jemand extreme Situationen aushalten würde. Ich war immer etwas vorsichtiger, wenn mich jemand begleitete. Ich hätte es mir nicht verzeihen können, wenn jemandem etwas passiert wäre. Die Last war so groß gewesen, dass es eine richtige Befreiung für mich war, plötzlich nur noch auf mich zu achten. Zudem musste ich keine Kompromisse mehr eingehen und konnte nun selber entscheiden, welche Fehler ich beging. Und keiner außer mir würde darüber schimpfen. Trotzdem brauchte ich einen Neuanfang.

Nachdem ich den Ostzipfel Indiens kennengelernt hatte, fuhr ich zwei Wochen durch Nepal und erlebte ein »Indien light«. Dann machte ich den zweiten Versuch. Es vergingen einige Tage, bis ich mich traute, mich voll und ganz dieser total fremden Kultur zu überlassen, meine Angst auszublenden und auf meine Urinstinkte zu vertrauen. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Vier Monate Indien sollten mit mir mehr machen, als die vier Jahre zuvor. Jeden Tag sollte ich dieses Land hassen, um es gleich wieder zu lieben. Jeden Tag sollte ich staunen, fluchen, lachen und manchmal weinen. Ich sollte mich ekeln und ärgern, Begeisterung, Beseeltheit und Zufriedenheit spüren, nur selten Stille finden und doch zur Ruhe kommen. Dieses Land, so sollte ich feststellen, ist eigentlich kein Land. Es ist eine eigene Welt. Und während ich versuchte, diese Welt zu verstehen, lernte ich meine Heimat besser kennen. Und noch viel mehr: Ich lernte, mich zu verstehen.

Teil 1 – Vom Norden an die Ostküste

Kapitel 1

Angekommen in IndienHallo Kulturschock

Wer hatte nochmal gesagt »Ach wie schön, du machst ein Jahr Urlaub«? Es waren einige. Doch warum denken so viele, dass so eine Reise ein Urlaub ist? Das ist es nämlich überhaupt nicht. Manchmal kann das Reisen ganz schön ätzend sein. Es gibt Momente, da hat man einfach keine Lust mehr. Da sehnt man sich nach Vertrautheit, nach Alltag. All das Neue ist manchmal einfach zu viel, vor allem in Indien. In so einer Verfassung war ich am Abend des 10. Januars 2017. Noch vor wenigen Stunden war ich in Nepal gewesen. Schon der Grenzübertritt nach Indien war eine Herausforderung. Die Ausreise ging reibungslos über die Bühne, aber auf der indischen Seite wusste keiner etwas mit mir anzufangen. Ein einfacher Einreisestempel reichte mir nicht. Ich brauchte darüber hinaus einen Stempel im Carnet de Passages, dem Zolldokument für mein Auto. Fehlte er, bekäme ich bei der Ausreise mit Sicherheit Schwierigkeiten. Also wurde ich von einem Büro zum nächsten geschickt, bis endlich ein Beamter verstand, was ich brauchte. Doch der ließ sich Zeit. Immer wieder kam er mit anderen Beamten, die gelangweilt auf ihren heruntergekommenen Bürostühlen saßen, ins Gespräch. Irgendwann schlug er eine dicke Mappe auf, die schon die ganze Zeit auf seinem Schreibtisch gelegen hatte. In ihr wurden Daten von Ausländern erfasst, die ihr Fahrzeug nach Indien einführen wollten. Der letzte Eintrag war drei Wochen alt. An der Tagesordnung war so etwas hier also nicht.

Nachdem der Beamte einen anderen Beamten herangeholt hatte, der wiederum mit drei anderen Beamten mein Zolldokument inspizierte, trug ich artig meine Daten ein. Dann rief ein anderer Beamter aus dem Nachbarbüro seine Kollegen zu sich herüber. Es lief ein Cricket-Spiel im Fernsehen, und es war anscheinend gerade sehr spannend. Ausgerechnet der Sport der lange verhassten britischen Aristokratie ist heute der Nationalsport Indiens. Selbst in den kleinsten indischen Dörfern werfen sich die Kinder Bälle zu, um sie mit einem Holzschläger zurückzuschlagen. Die indische Cricket Premier League ist nach der Fußball-Champions-League und der amerikanischen Baseballmeisterschaft die lukrativste Sportveranstaltung der Welt; sie hat in Indien mehrere hundert Millionen Anhänger. Ich wurde allein zwischen all den Akten zurückgelassen. Wussten die überhaupt noch, dass ich da war? Gelangweilt klebte ich zur Verschönerung meinen Reiseaufkleber auf die Vorderseite des Ordners, der nun meine Daten hüten sollte. Zwei Wochen später reiste ein befreundeter Motorradfahrer aus der Schweiz über dieselbe Grenze ein und amüsierte sich sehr über diesen Aufkleber. Schließlich bekam ich mein vollständig ausgefülltes Carnet ausgehändigt. »Welcome to India, Mister. I am sure you will like it!«, sagte ein neuer Beamter freundlich zu mir, während er den Kopf schüttelte. War das jetzt Ironie?

An der Grenze hatte ich viel Zeit verloren. Endlich auf indischen Straßen unterwegs, kam ich auch nur schleppend voran. Die Dämmerung setzte ein, aber besonders schöne Stellplätze für die Nacht waren entlang der staubigen Piste nicht auszumachen. Zudem fühlte ich mich noch recht unsicher mit der Aussicht, hier eine Nacht alleine im Auto zu verbringen. Alles war mir noch so fremd. Und ich hatte vor einer Nacht am Straßenrand schlichtweg Angst. Daher entschied ich mich, bis zur nächsten Stadt zu fahren, um dort ein Hotelzimmer zu suchen, was nicht so einfach war. Denn die vielen langgezogenen Kleinstädte auf meiner Strecke hatten zwar allerhand Läden und Imbissbuden, jedoch keine Hotels. Ziemlich schnell wurde aus der Dämmerung finstere Nacht. Verdammt. Genau das wollte ich vermeiden. Nachts mit dem Auto durch Indien zu fahren, ist der absolute Horror. Bei uns daheim lernt man, das Fernlicht schnell auszuschalten, sobald ein anderes Auto am Horizont auftaucht. Ab und zu wird das auch mal vergessen, was wir Deutsche dann sofort wütend mit der Lichthupe beantworten. In Indien ist das anders. Denn das Fernlicht wird die gesamte Zeit angelassen. Ich lernte die erste Regel des indischen Straßenverkehrs:

1.Zeige keine Schwäche. Ich habe Fernlicht, also lasse ich es an. Damit bin ich stark.

Hinter Regel 1 steckte noch mehr. Mit Fernlicht konnte man die zahlreichen Menschen, Kühe, Hunde und Hühner besser erkennen, die sich am Straßenrand tummelten. Äußerst praktisch. Denn man sah sie ja nicht, wenn der Gegenverkehr ständig mit Fernlicht blendete. Indisches Paradoxon. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was in den nächsten Wochen noch auf mich zukommen sollte.

Total entnervt fand ich ein Hotel. Fast zwei Stunden Fahrt durch die Dunkelheit lagen hinter mir. Ich war fix und alle und ich schwor mir: Nie wieder werde ich einen Kilometer bei Nacht durch Indien fahren. Nie wieder! Zweimal hätte ich fast einen Passanten gestreift. Mein Kopf brummte und ich sah immer noch helle Flecken, wenn ich meine Augen schloss. Das Fernlicht des Gegenverkehrs hatte sich eingebrannt. Ich stieg die vier marmornen Stufen zum »Susham’s Haveli Restaurant & Hotel« (27°06'39.6"N 83°16'55."E) hinauf. Der Name hatte etwas von Heaven. Ein himmlisches Bett war alles, was ich mir wünschte. Obwohl ich den ganzen Tag fast nichts gegessen hatte, war von Hunger keine Spur. Ich wollte einfach nur schlafen. Der Innenraum des Restaurants erinnerte mich an eine Kantine. Nackte Tische und abgenutzte Stühle standen verstreut im Raum. Die Ventilatoren brummten. Am anderen Ende des riesigen Raums, der einzig von zwei vertrockneten Palmen geschmückt war, lief ein Fernseher. Zwei Hotelbesucher verfolgten das Cricketspiel. Links neben dem Eingang war die »Rezeption«. Eigentlich sah es eher aus wie ein kleiner Süßwarenladen. Der gesamte Tresen war vollgestopft mit Gläsern, gefüllt mit Lutschbonbons und Kaugummis. Einzig ein Brett mit Schlüsseln deutete darauf hin, dass dies die Rezeption war. Über dem Schlüsselbrett wachte das strenge Gesicht einer indischen Frau, die aus einem pinkfarbenen Sari herausschaute. Das Foto zeigte wahrscheinlich die Mutter des Hauses. Schnell war ich Mittelpunkt des Geschehens. Ausländer verirren sich wohl kaum in diese Stadt. Ich fragte nach einem Zimmer. Die Antwort war Dunkelheit. Denn genau in diesem Moment fiel der Strom aus. Routiniert griff der Hotelmitarbeiter nach seinem Handy, schaltete das Licht ein und hielt es sich unter sein Gesicht, während er sprach. So sah er aus, als würde er mir eine Gruselgeschichte erzählen. Draußen sprang der Generator an und es wurde wieder hell. Das Cricketspiel lief weiter. Die Gäste waren beruhigt. Der Rezeptionist nahm meine Anfrage nach einer Übernachtungsmöglichkeit überrascht entgegen, überlegte kurz und gab mir zu verstehen, dass das schönste Zimmer gerade frei geworden sei. Prima. Der Tag sollte doch noch gut enden. Stolz führte er mich zwei Etagen nach oben und öffnete die Suite. Sie war groß, geräumig und tatsächlich gerade erst frei geworden. Die Bettdecke war zerwühlt, Essensreste lagen auf Tisch und Bettdecke. Und auch das Cricketspiel im Fernseher lief noch. 1.500 Rupien sollte das Zimmer kosten. Umgerechnet 20 Euro. Mein Verlangen nach einem Bett war schlagartig weg. Nach Himmel sah mir das nicht aus. »Ist es möglich, dass ich im Hof des Hotels in meinem Auto schlafen kann?«, fragte ich freundlich. Die merkwürdige Frage musste erst mit dem Manager geklärt werden. Für 300 Rupien Parkgebühr könne ich auf dem Hotelhof übernachten und die Toiletten benutzen. Ich willigte ein. Ich suchte mir einen Fleck im Hinterhof, der nicht von einem der am Gebäude befestigten Baustrahler ausgeleuchtet wurde und kochte mir eine Tütensuppe. Mein letzter Gastgeber in Nepal hatte davon einen ganzen Karton gekauft und mir als Wegration mitgegeben. Und mein knurrender Magen machte mich darauf aufmerksam, dass ich noch eine Kleinigkeit essen sollte. Während ich mein Süppchen kochte, kam ein Mitarbeiter vorbei, stellte sich neben meine Kochstelle und beobachtete mich wortlos. Ich lächelte ihn an, zeigte auf meine Suppe und erhob den Daumen. Er starrte mich in einer Mischung aus Staunen und Grinsen weiterhin an. Nach fünf Minuten ging er ein Stück weiter, pinkelte keine drei Meter neben mir gegen eine Holzhütte und kehrte dann in die Dunkelheit zurück, aus der er gekommen war. Ich war einfach zu fertig, um das zu bewerten. Eigentlich wollte ich nur noch schlafen. Hastig schlürfte ich die Suppe, putzte meine Zähne und trollte mich ins Auto. Geschafft. Gedämpft drang der Lärm der Straße in den Hinterhof. Am Gebäude brummten die Klimaanlagen. Dann wurde es dunkel und das Brummen der Klimaanlagen verstummte. Für einige Sekunden genoss ich die Dunkelheit und die Stille. Stromausfall ist also doch für etwas gut! Plötzlich wurde ich durch einen unglaublichen Krach hochgerissen. Was ist denn jetzt los?! Das Licht im Hof brannte wieder, die Klimaanlagen liefen auf Hochtouren. Und direkt neben meinem Schlafplatz dröhnte ein Dieselgenerator wie ein startendes Flugzeug und spuckte übelriechende Rauschschwaden aus. Wieder diese Gedanken. Was mache ich eigentlich hier? Und warum musste ich mir von allen Zielen auf dieser Welt ausgerechnet Indien aussuchen?

Die Antwort ist einfach: Indien ist eines der faszinierendsten Länder der Welt. Ich war das erste Mal in Indien, und ich hatte reichlich Zeit mitgebracht. Ich wollte eintauchen in dieses Land – auch wenn es hart werden würde.

Indien ist flächenmäßig das siebtgrößte Land der Erde. Es grenzt an Pakistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar und Bangladesch; damit ist die Landesgrenze etwas mehr als 14.000 Kilometer lang – doppelt so lang war mein Landweg nach Indien. Und trotzdem: Obwohl Indien sich 3.380 Kilometer Landesgrenze mit China teilt, gibt es in diesem Abschnitt keinen einzigen Grenzübergang, der von Ausländern mit dem eigenen Fahrzeug passiert werden darf. Somit musste ich den Umweg über Laos, Thailand und Myanmar in Kauf nehmen, um Indien auf dem Landweg zu erreichen ohne Pakistan zu durchqueren. Der Grund für den Konflikt mit China ist ein eskalierter Streit um die Kaschmir-Region in den sechziger und siebziger Jahren. Er begann mit dem Bau einer indischen Verbindungsstraße durch ein von Indien beanspruchtes Himalaya-Gebiet namens Aksao-Chin. Es kam zu militärischen Auseinandersetzungen mit Toten auf beiden Seiten. China hält seit 1962 das Gebiet Aksai-Chin besetzt. Und das tut Indien noch immer weh. Die Wunden sind bis heute nicht verheilt. Zuletzt flammten 2020 wieder Kampfhandlungen auf. Fernreisende müssen sich daher noch eine Weile gedulden, bis es möglich ist, die chinesisch-indische Landesgrenze zu überqueren.

Auf 28 indischen Bundesstaaten verteilt leben gegenwärtig geschätzt 1,4 Milliarden Menschen. Es wird prognostiziert, dass Indien die Volksrepublik China im Jahr 2024 als das bevölkerungsreichste Land der Welt ablösen wird. Indien hat bereits jetzt doppelt so viele Einwohner wie Europa – fast jeder fünfte Mensch auf der Welt lebt in Indien. Aber Inder ist nicht gleich Inder. Indien ist ein Vielvölkerstaat. Dazu kommen unzählige Stämme, die schon seit Jahrhunderten existieren, jedoch zunehmend vom Aussterben bedroht sind. Mehr als 600 Stämme sind von der indischen Verfassung anerkannt. Weit über 100 Sprachen werden in Indien gesprochen. Zudem gilt Indien als Geburtsort von vier zum Teil sehr großen Religionen: Hinduismus, Buddhismus, Jainismus und Sikhismus. Der Hinduismus hat die meisten Anhänger und ist quasi die Staatsreligion, die nächstkleineren Religionen sind Islam und Christentum. Wenn man die Vielfalt an unterschiedlichen Kulturen, Völkern und Religionen betrachtet, die gemeinsam in diesem Land existieren, dann ist die Frage durchaus berechtigt, wie man es schafft, ein so gewaltiges Land zu kontrollieren? Das Konfliktpotenzial ist riesig. Dazu kommen Spannungen zwischen der Land- und Stadtbevölkerung. Im Verlauf meiner Indienreise erfuhr ich von diesen Spannungen und entdeckte die kulturelle Vielfalt. Und ich versuchte zu verstehen, was all diese Menschen zusammenhält.

Indien zählt zu den Megadiversitätsländern der Erde, also zu den Ländern mit einer extrem hohen Artenvielfalt. Von den höchsten Gipfeln des Himalayas bis zum Indischen Ozean teilen sich zigtausende Tierarten den Lebensraum mit den Menschen. Viele davon kennen wir daheim nur aus dem Zoo und nicht wenige sind vom Aussterben bedroht. Etwa 5% der indischen Landesfläche schützen den Lebensraum der Tiere in Form von Nationalparks und Naturreservaten. Die meisten Arten leben in Wäldern, die knapp 20 Prozent der Landesfläche bedecken. Sie müssen jedoch immer mehr den von Menschen besiedelten Kulturlandschaften weichen. Dazu kommt die zum Teil massive Umweltverschmutzung. Fabriken leiten ihre Abwässer ungefiltert in die Flüsse. Die Land- und Viehwirtschaft entnimmt der Natur mehr Wasser, als ihr zugeführt wird. Ein Großteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist bereits von Bodenerosion, Versalzung oder Vernässung betroffen. In den Städten gleichen Flüsse Kloaken. Meist kann man sie schon von Weitem riechen. Zum Gestank der Gewässer gesellt sich die schadstoffbelastete Luft, die aus Millionen von Fahrzeugen, unzähligen Fabriken und Kraftwerken in die Atmosphäre geblasen wird. Wie ist es möglich, dass ein Land sich dermaßen selbst zerstört? Diese Frage sollte mich in den nächsten Monaten fast jeden Tag beschäftigen. Und je länger ich durch Indien reiste, desto mehr verstand ich, was zu diesen Problemen führte und warum sie wohl nie gelöst werden können.

Völlig erschöpft vom Tag, versuchte ich eine Mütze Schlaf zu bekommen. Das fiel mir aber nicht leicht. Zum einem dröhnte der Dieselgenerator immer noch neben meinem Nachtlager. Zum anderem ließen mich die ersten Eindrücke aus Indien nicht los. Ich dachte an die Begegnung nach der ersten Grenzüberquerung, als ich von Myanmar gekommen war. Was wohl mit dem Mädchen auf der Müllkippe passiert war? Warum hatte ich keine Hilfe geholt? War das etwa indischer Alltag? Mir gingen die 2.000 Kilometer bis hin zur nepalesischen Grenze durch den Kopf. Diese Strecke hatte sich stellenweise überhaupt nicht wie Indien angefühlt. So unterschiedlich war die Kultur der Nagas, eines Ureinwohnerstammes, der im Osten Indiens entlang der Grenze zu Myanmar lebt. Doch das Bild änderte sich schnell. In den ersten Tagen machte mir vor allem der Verkehr zu schaffen. In Darjeeling hatte ich meinen ersten kleinen Verkehrsunfall, als ein entgegenkommender Geländewagen in einer Kurve meinen Bullenfänger streifte. Da wusste ich noch nicht, dass zahlreiche kleine und ein schwererer Unfall in den nächsten Wochen auf mich zukommen sollten. Zu dieser Zeit beschäftigten mich eher zwei Dinge: Woher würde ich einen neuen Stoßdämpfer bekommen? Und woher bekomme ich Bargeld? Der hintere rechte Stoßdämpfer war mir kurz vor Darjeeling auf einer Autobahn zerborsten, als diese ganz plötzlich und ohne Vorwarnung mit einem 40 Zentimeter hohen Absatz in eine Schotterstraße überging. Diesen Übergang hatte ich mit einem filmreifen Stunt überwunden. Das Bargeld hingegen war mir ausgegangen, weil Indien drei Wochen vor meiner Einreise über Nacht alle 500- und 1000-Rupienscheine für ungültig erklärt hatte (500 Rupien entsprachen damals rund 7 Euro). Mit der Demonetisierung sollte der Korruption und Schwarzarbeit der Kampf angesagt werden. 86% des Umlaufvermögens in Indien lag in Form dieser beiden Banknoten vor. Das ungültige Bargeld musste bei der Bank gegen neue Banknoten eingetauscht werden. Die Umstellung kam so überraschend (der Großteil der Minister erfuhr erst kurz vor der Geldentwertung von der Maßnahme), dass dem Land schlichtweg das Bargeld ausging, denn die neuen Banknoten waren einfach noch nicht gedruckt. Zudem war der Umtausch für eine Person auf maximal umgerechnet 55 Euro begrenzt. Vor den Banken bildeten sich extrem lange Warteschlagen, in denen die Menschen mitunter tagelang ausharren mussten, und es kam sogar zu Todesfällen. Bankautomaten spuckten maximal 2.000 Rupien aus (umgerechnet knapp 30 Euro). Und genau hier lag mein Hauptproblem: Meine Bank hatte kurz zuvor die AGB geändert und erklärt, dass mindestens 50 Euro abgehoben werden müssten. Also tauschte ich auf dem Schwarzmarkt meine restlichen Dollar zu einem denkbar ungünstigen Kurs und kochte seitdem auf Sparflamme. Mein Start in Indien, das wusste ich bereits, war nicht gerade der beste. Und was war mit meinem geplanten Neuanfang?

Immerhin, ich war zuversichtlich und wollte mich voll und ganz in das Land stürzen. Mein Reisegefährte sollte von nun an nur noch mein Mitsubishi Pajero sein. Das Problem mit dem defekten Stoßdämpfer hatte sich glücklicherweise schon gelöst. In Nepal hatte ich »passenden« Ersatz gefunden, der zwar von eifrigen Nepalesen mit der Eisensäge erst passend gemacht worden war, aber dennoch fast bis zum Ende der Reise standhalten sollte.

Je mehr ich über die kommenden Wochen nachdachte, desto aufgeregter wurde ich. Ich war bereit! Es konnte losgehen. In diesem Moment wusste ich noch nicht, dass ich in den nächsten Monaten weit mehr erleben sollte, als im Laufe der ganzen Reise von Dresden nach Indien. Ich hatte so ein Gefühl, dass es definitiv nicht langweilig werden würde. Ich wollte das Land mit all seinen Geheimnissen erforschen und zumindest versuchen die Zusammenhänge in dieser komplexen Gesellschaft zu verstehen. Plötzlich lag ich hellwach im Autobett und plante die Reiseroute im Kopf. Dann ging der Generator aus. Es wurde still. Irgendwo bellte ein Hund. Dumpfes Hupen drang aus der Stadt in den Innenhof. Kurz darauf ging das grelle Licht wieder an. Indien, ich komme!

Kapitel 2

Couchsurfing in IndienEinblick in das Leben auf dem Land

Gut gelaunt machte ich mich wieder auf den Weg. Nächste Station: Varanasi. Über Couchsurfing hatte ich den Kontakt zu Arvin bekommen. Er lebte mit seinen Eltern in einem Vorort von Varanasi und bot mir an, bei ihm und seiner Familie zu übernachten. Für mich als Alleinreisenden war Couchsurfing die erste Wahl, wenn es darum ging, mit den Menschen des Landes in Kontakt zu kommen. Mitglieder der Online-Community Couchsurfing bieten anderen Mitgliedern Übernachtungsmöglichkeiten an oder nehmen sie mit auf Erkundungstouren. Bisher hatte ich beim Couchsurfing in vielen Ländern der Welt durchweg gute Erfahrungen gesammelt, zuletzt im Iran. Die letzten Minuten im »Hotel« verbrachte ich damit, Arvins Adresse herauszusuchen. Ich hatte mir am Abend zuvor eine indische SIM-Karte besorgen wollen, um telefonieren und mobiles Internet nutzen zu können, doch das war am Verkäufer gescheitert. Er verstand partout nicht, was ich von ihm wollte: Erst bot er mir sein Handy an, dann dachte er, ich möchte mein Telefon verkaufen. Nach 10 Minuten gab ich entgeistert auf und kaufte stattdessen eine Packung Chips. Jetzt war auch der Verkäufer irritiert. Aber es war auch jahrelang ohne mobiles Internet gegangen, warum sollte es jetzt scheitern? Die Adresse von Arvin fand ich mit meiner Offline-Karten-App und machte mich sogleich auf den Weg. Ich war überrascht, wie schnell ich mich an den Verkehr hier gewöhnt hatte. Die Hupe war im Dauereinsatz und drängte so Rikschas und Kühe aus dem Weg. Doch dann die erste Schrecksekunde. Auf einer geraden Strecke überholte plötzlich ein entgegenkommender LKW einen langsameren Laster. Auf einmal kamen mir zwei LKW auf einer Straße entgegen, die nur Platz für zwei Fahrzeuge hat. Der überholende Truck benutzte energisch die Lichthupe. Der muss mich doch gesehen haben! Warum überholt der denn dann? Ich entschied mich für das einzig Richtige: Vollbremsung und langsam in den Graben fahren. Tröööööt. Beide LKW brausten hupend an mir vorbei. Mein Herz überschlug sich fast. Erst später lernte ich, wie mit solchen Situationen umzugehen war, denn ich arbeitete ständig an der Erweiterung der Regeln meines selbst erstellten Indien-Verkehrsknigge. Die neuen Regeln auf meiner Liste waren:

2.Hast du das größere Fahrzeug, dann bist du im Recht.

3.Kommen dir zwei LKW auf einer zweispurigen Straße entgegen, dann bremse und fahre langsam in den Graben (resultiert aus 2.).

4.Möchtest du ein Fahrzeug überholen und es kommt dir ein kleineres Fahrzeug als das eigene entgegen, dann darfst du überholen, denn das kleine Fahrzeug wird dir ausweichen und in den Graben fahren (resultiert aus 2.).

5.Mit Hupen signalisierst du anderen Verkehrsteilnehmern, dass es dich gibt. Hupe deswegen zu jeder Zeit. Denn sonst gäbe es dich ja nicht.

6.Das Hupen bekommt eine zusätzliche Wirkung, wenn dabei die Lichthupe eingesetzt wird.

7.Möchtest du ein Fahrzeug überholen und es kommt dir ein Fahrzeug deiner Größe entgegen, gilt es so schnell wie möglich die Lichthupe einzusetzen. Wer zuerst mit dem Licht blinkt, hat Vorfahrt. Hat der Gegenverkehr zu spät reagiert, darfst du überholen und der Gegenverkehr muss in den Graben fahren (resultiert aus 6.).

Die Offline-Navigationsapp gab mir zu verstehen, dass ich mein Ziel erreicht hatte. Arvin hatte mir, als ich noch im »Hotel« war, in weiser Voraussicht noch ein Bild des Gebäudes geschickt, in dem er und seine Familie wohnten. Nur sah das hier überhaupt nicht danach aus. Ich war offensichtlich an der falschen Adresse. Über mein deutsches Handy rief ich Arvin an, der mir beschrieb, wie ich ihn finden konnte. Ohne Karte. Ohne App. Ohne Technik. »Fahr weiter geradeaus. Nach einer großen Straßenbrücke fährst du vor einer Werkstatt nach links. Dort fragst du nach meiner Straße.« Die große Brücke fand ich, nur danach waren Werkstätten auf beiden Seiten der Straße. Also begann ich nach der Adresse zu fragen, die ich auf einem Stück Papier notiert hatte. Das Problem: Die Menschen konnten nur Hindi lesen und verstanden die für sie merkwürdig aussehenden Zeichen nicht. Doch mich einfach weiterfahren zu lassen, das wäre einer Niederlage gleichgekommen. Die ersten zwei Männer, die ich ansprach, wollten mich drei Kilometer zurückschicken. Der nächste verwies mich entschlossen nach rechts. Langsam fuhr ich weiter und suchte diese eine Werkstatt, die mir Arvin beschrieben hatte. »Hi, Mr. Mathias!« Erschrocken schaute ich aus dem Fenster. Da war Arvin. »Das war leicht zu finden, oder? Ich fahr mit dem Motorrad voraus, folge mir einfach«, sagte Arvin, sprang auf sein Motorrad und schlängelte sich gekonnt durch den Verkehr. Ich hatte Mühe, ihm zu folgen.

»Welcome to India« waren die einzigen Worte, die mir Arvins Mutter auf Englisch entgegenbrachte. Aufgeregt zeigte sie mir die gemeinsame Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in einer ruhigen Seitenstraße. Schon kam eilig Arvin um die Ecke. »Du musst hungrig sein! Lass uns in die Stadt fahren und ein paar köstliche Samosas besorgen!« Da ich vom Autofahren für heute genug hatte, stiegen wir auf die Rikscha um, die uns in der Dämmerung in die Stadt fuhr. Arvin führte mich zu seinem Lieblingsimbiss. Die Samosas, mit Gemüsecurry gefüllte Teigtaschen, waren köstlich! Dazu stellte man uns einen mit Wasser gefüllten Krug auf den Tisch. Ich war unsicher, ob ich davon trinken sollte. Zu viele Horrorgeschichten hatte ich schon gehört. Arvin leerte seinen Becher in einem Zug. Auch ich musste irgendwann zum Wasser greifen, denn das Curry brannte in meinem Mund. »Hab keine Sorge, das Wasser ist gut hier!« Ich musste mich auf ihn verlassen. »Jetzt trinken wir erstmal einen Chai!«, schlug Arvin vor. Gleich neben dem Imbiss war der Teeladen mit einem äußerst beschäftigten Verkäufer, einem Chai-Wallah. Der Chai-Wallah war zu dieser Stunde ein gefragter Mann und schenkte eilig den in Indien so beliebten Chai aus. Schwarzer Tee mit einer Gewürzmischung, Milch und ganz viel Zucker. An vielen Stellen ist ein Teestand schon von Weitem durch einen Berg aus Plastikbechern zu erkennen, doch dieser hier bot seinen Tee in kleinen Tonschalen an. »Das ist das erste Mal, dass ich Tee aus so einer Schale trinke, das ist eine prima Neuerung, so werden die ganzen Plastikberge vermieden«, erklärte ich Arvin. – Platsch, Arvin schleuderte seine ausgetrunkene Teeschale an die Hauswand gegenüber. Darunter war bereits ein stattlicher Berg an Scherben. Wieder etwas gelernt, dachte ich. Abspülen ist hier wohl nicht geplant. »Ich finde die Plastikbecher besser«, sagte Arvin, »die Tonschalen haben nur noch wenige Teeverkäufer hier, die sind einfach nicht mehr modern! Die Herstellung ist aufwendig und sie sind wesentlich schwerer zu tragen. Plastikbecher sind doch viel praktischer!« Das wollte ich erstmal so stehen lassen, um nicht in den ersten Minuten unseres Kennenlernens belehrend zu wirken. Ich fand es eher interessant, den Ansatz meines neuen indischen Freundes zu verstehen. Ich stieß auf Unverständnis, als ich meine Schale nicht an die Wand schleuderte, sondern mit nach Hause nahm. »Die ist für meine Auto-Küche«, erklärte ich Arvin. Er schwieg. Ich glaube, diesmal wollte er nicht belehrend sein. Oder er machte etwas, was tief verwurzelt in jedem Inder ist und was ich im Laufe meiner Reise auch lernen sollte: Er nahm es einfach hin.

Den Abend verbrachte ich mit Arvin und seinen Eltern. Gemeinsam saßen wir in einem Zimmer, das Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küche zugleich war. Es war sehr übersichtlich eingerichtet. Auf einem kleinen Tisch stand ein Flachbildfernseher, der ununterbrochen lief. In einer Ecke lagen drei Matratzen übereinander, die später zum Schlafen ausgebreitet wurden. Wir machten es uns auf vier abgenutzten Plastikstühlen bequem, die wahrscheinlich aus einer Bar stammten. Arvins Eltern hatten ihr eigenes Zimmer. Vater Sheywa war Nachtwächter und wollte tagsüber beim Schlafen nicht gestört werden. Als ich zu Besuch war, hatte er allerdings zwei Tage frei. Arvin und sein Bruder schliefen abends auf den Matratzen im Wohnzimmer. Die dritte Matratze war für Gäste. Die Wohnung machte den Eindruck, als würden die drei nur vorübergehend hier wohnen. »Vor zehn Jahren haben wir noch auf dem Land gelebt. Da war es viel ruhiger. Aber es gab keine Arbeit. Als meine Frau hier eine Anstellung bei der Regierung bekommen hat, sind wir hergezogen. Ich arbeite seitdem als Nachtwächter in einem Hotel«, erklärte mir Sheywa und Arvin fügte hinzu: »Es ist für mich und meinem Bruder hier viel besser. Durch den Umzug nach Varanasi konnten wir eine bessere Schule besuchen und können jetzt sogar studieren. Das wäre früher nicht möglich gewesen.« Ich erfuhr, dass ihr Haus auf dem Land die meiste Zeit leer stand. Die Mutter von Sheywa, sein Bruder und dessen Familie lebten noch im Dorf, das gerade einmal 25 Kilometer entfernt ist. Als ich immer mehr über das Dorf wissen wollte, fragte mich Arvin, ob ich es nicht mal besuchen wolle. Sheywa fand die Idee super. So konnten die beiden an ihrem freien Tag mal wieder aufs Land. Kurzfristig änderte ich also meinen Plan und willigte ein.

Mittlerweile war es schon später Abend geworden und die Familie machte sich langsam bettfertig. Etwas enttäuscht waren meine Gastgeber schon, als ich mitteilte, die Nacht doch lieber im Auto verbringen zu wollen. Als ich ihnen wenig später das Innenleben meines Autos zeigte, waren alle hellauf begeistert. Zwei Nachbarn kamen hinzu, flüsterten sich Worte ins Ohr, lachten und machten fleißig Fotos. So ein merkwürdiger Reisender! Den Eltern war der Trubel zu viel. Sie zogen sich zurück und ließen Arvin und mich allein. Arvin erzählte mir, dass er gerade sehr aufgeregt sei. Nächste Woche werde er zum ersten Mal seine zukünftige Frau kennenlernen, die seine Eltern für ihn ausgesucht hätten. So richtig überraschte mich das zunächst nicht. Schon vorher hatte ich gelesen, dass ein Großteil der Eheschließungen in Indien arrangiert ist. Aber mit jemandem zu sprechen, dessen Ehe von seinen Eltern organisiert wurde, das war neu für mich. Ich erkundigte mich bei Arvin, ob er sich nicht ärgere, dass seine Eltern sich so in sein Leben einmischten und ihm sogar vorschrieben, wen er zu heiraten habe. »Warum sollte ich mich beschweren? Meine Eltern wollen doch nur das Beste für mich! Sie wollen, dass ich unabhängig werde und auf eigenen Beinen stehe. Schau mal, ich bin 23 und wohne noch zuhause. Dieses Jahr werde ich mein Studium abschließen und mir eine Arbeit suchen. Deshalb haben meine Eltern beschlossen, dass es für mich das Beste ist, wenn ich heirate.« Ich überlegte, wie es wohl bei uns in Deutschland abliefe. Ich konnte als Single unmöglich sagen, ob ich in einem halben Jahr heiratete. Denn dafür hätte ich mich erst einmal verlieben müssen. Und darin war ich nicht so gut. Und überhaupt glaube ich kaum, dass ich eine Frau heiraten würde, die mir jemand vorsetzt. Zudem hat meiner festen Überzeugung nach auch die Frau bei der ganzen Sache mitzureden. Ich möchte doch, dass mich meine Frau liebt. Was für einen Typ Frau meine Eltern wohl für mich ausgesucht hätten? Arvin holte mich aus meinen Gedanken. »Weißt du, ich glaube, keiner kennt mich so gut wie meine Eltern. Mein Leben lang haben sie mit mir gelebt. Daher wissen sie auch ganz genau, was für ein Typ Frau zu mir passt. Vor einem Monat haben meine Eltern auf einer Hochzeit meine zukünftige Frau und ihre Eltern kennengelernt. Schnell waren sie sich mit meinen zukünftigen Schwiegereltern einig, dass wir füreinander bestimmt sind. Mama hat mir daraufhin ein Bild gezeigt und ich finde meine Frau sehr hübsch. Ich glaube, hätte ich die Wahl, würde ich mich auch für sie entscheiden.« Das Treffen zwischen Arvin und seiner zukünftigen Frau würde reine Formsache sein. Von einem echten Kennenlernen kann meist auch nicht die Rede sein. Die zukünftigen Eheleute haben mitunter noch nicht einmal die Gelegenheit, sich alleine zu unterhalten. Doch der erste Eindruck zählt, denn die Kinder können ein Veto gegen den potenziellen Partner einlegen. Dann beginnt die Suche von vorn. Wenn allerdings der familiäre Druck hoch ist, haben die verkuppelten Paare oft keine andere Wahl, als ja zu sagen.

Das Gespräch musste ich erst einmal verdauen. Der zukünftige Bräutigam wünschte mir höflich gute Nacht, ich kroch in meine Höhle und genoss es, allein zu sein. Schon klopfte es am Fenster. Die Mutter brachte mir noch einen Teller Weintrauben, falls ich noch hungrig sein sollte.

Der Ausflug aufs Land begann mit einer Überraschung. Arvin fuhr doch nicht mit. Er musste am Abend einen wichtigen Kurs in der Uni besuchen und wollte sich darauf noch vorbereiten. Also machte ich mich allein mit den Eltern auf den Weg. Sheywa saß vorne auf dem Beifahrersitz und zeigte mir den Weg. Schnell wurden wir vom indischen Morgenverkehr verschluckt und steckten in einem zähen Stau. Es dauerte nicht lange, dann gab es die erste Kollision. Eine Fahrradrikscha hatte sich in meinem Bullenfänger verfangen. Routiniert bewegte der Rikscha-Wallah sein Gefährt zurück, schüttelte seinen Kopf und fuhr weiter seiner Wege. Ganz unbemerkt blieb dieser Zwischenfall nicht, denn ein Verkehrspolizist ging gezielt auf uns zu. Er war überrascht, dass nicht Sheywa den Wagen lenkte. Dieses Erstaunen sollte ich in den nächsten Wochen nahezu täglich erleben. In Indien herrscht Linksverkehr, folglich haben die Fahrzeuge das Lenkrad auf der rechten Seite. Wie oft wurde ich auf Landstraßen von hupenden Indern überholt, die mein Linkslenker-Auto aufregend und fremdartig fanden. Als sie dann auf den vermeintlichen Fahrersitz blickten, sahen sie niemanden. Die Reaktion war fast immer die gleiche: eine halbe Vollbremsung, bevor man mich auf der anderen Seite entdeckte, dann freundliches Grinsen und Kopfschütteln. War ich jedoch in Begleitung, konnte ich sicher sein, dass die Polizei auf mich aufmerksam wurde. »Fahr weiter, fahr schnell weiter!«, rief mir Sheywa zu. Der Polizist hingegen gab deutlich zu verstehen, dass ich anhalten sollte. Ich war in der Zwickmühle. Zuhause würde ich niemals weiterfahren, wenn ich in eine Polizeikontrolle geriet. Aber in diesem Moment beschloss ich Sheywa zu vertrauen, machte einen leichten Bogen und brauste davon. Hinter mir hörte ich nur noch die schrille Trillerpfeife des Ordnungshüters, die jedoch schnell vom Lärm des nie endenden Hupkonzerts verschluckt wurde. So richtig wohl war mir bei dieser Aktion nicht, aber Sheywa beruhigte mich. »Wie gut, dass du weitergefahren bist. Die Straßenpolizei macht nur Ärger. Sie finden irgendein Problem und du musst bezahlen. Der Polizist hatte kein Auto, er wird uns nicht hinterherfahren.« In den nächsten Wochen sollten sich noch einige Gelegenheiten ergeben, mein neu erlerntes Wissen anzuwenden. Am Ende übertrieb ich es jedoch etwas. Aber dazu später mehr. Zunächst nahm ich einen neuen Punkt in meine Liste zum Verhalten im indischen Straßenverkehr auf:

8.Sollte dich ein Verkehrspolizist anhalten wollen, der nur zu Fuß unterwegs ist, dann fahre so schnell wie möglich weiter.

Wir ließen das Verkehrschaos hinter uns und tauchten in die Landidylle ein. Leichter Nebel lag noch über den saftig grünen Feldern, als Sheywa mich von der Hauptstraße nach rechts leitete und mir auf schmalen Feldwegen letzte Richtungsanweisungen gab. Zwischen Raps- und Weizenfeldern lag das Bauernhaus vor uns (25°14'26.0"N 82°48'43.0"E). Ein gewaltiger Mangobaum spendete ihm ausreichend Schatten. Das einstöckige Haus hatte zwei nebeneinanderliegende Eingänge, die mit Tüchern verhängt waren. Aus dem Obergeschoss ragten die Armierungseisen wie Pfeilspitzen heraus. Das war mir ein vertrautes Bild. Auch in anderen Ländern der Welt werden diese Eisen auf Flachdächern nicht abgetrennt. Denn die nächste Generation könnte so bei Bedarf eine weitere Etage aufbauen. Die rostigen Spitzen waren somit der Grundstein für das Zuhause der Kinder. Kaum auszudenken, eine solche Stelle mit Unfallpotential bei uns in Deutschland nicht abzusichern.

Auf dem sauber gefegten Schotterhof standen drei Plastikstühle und zwei Charpai-Betten. Derartige Schlafplätze sind in Indien weit verbreitet. Die Liegefläche besteht aus einem mit Seilen oder Gurten bespannten Holzrahmen (nichts für den Heimgebrauch), die Seile schneiden sich nach einer Weile ins Fleisch. Die Liegefläche erinnerte zudem an eine grobmaschige Hängematte, in der man es auch nicht lange aushalten kann. Eine Frau erschien in der Tür und winkte Sheywas Frau zu sich herein. Sheywa ließ sich auf das Bett plumpsen und streckte alle viere von sich. Ich machte es mir auf dem Plastikstuhl gemütlich und ließ die morgendliche Atmosphäre auf mich wirken. Nach Tagen des andauernden Lärms wirkte die Ruhe entspannend auf mein Gemüt, ich hatte sie selten so sehr genossen wie in diesem Augenblick. Die Vögel zwitscherten. Von fern hörte man Kinderlachen. Ein großes Insekt drehte brummend seine Kreise und weit entfernt tuckerte eine Wasserpumpe. Hier wollte ich bleiben. Sheywas Frau brachte uns köstlichen Masala-Chai mit Keksen und verschwand alsbald wieder im Haus. Schweigend schlürften Sheywa und ich unseren Tee und genossen beide unsere Ruhe. Sheywa schloss die Augen. Sein Gesicht wirkte in diesem Moment noch freundlicher als vorher. Sein Dreitagebart musste bald wieder gestutzt werden. Im Schneidersitz verharrend lugte sein Bauch unter dem T-Shirt hervor. »Komm, lass uns etwas durch das Dorf spazieren«, sagte er plötzlich. Sheywa hatte seinen Tee getrunken und bewegte sich angestrengt aus dem Charpai. Für seine 54 Jahre sah er recht alt aus. Das Leben hatte ihn gezeichnet.