Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

Wie ein Kind wehrt sich die kleine Kirche von Rosey gegen deren Vernichtung. Jedes Haus, jeder Bauernhof brennt. Zum Abschied läutet die kleine Kirche ihre Glocken. Das Wimmern der Kirchenglocke bricht ab. Gespaltene Schädel, zersplitterte Schultern, durchbohrte Rücken und Brüste . . . Hirn an den Kolben . . . Zuckendes, blutendes, lebendiges Menschenhirn! Hirn, das einst dachte, und fühlte Gedanken der Liebe, der Treue und der Güte, Pläne des Heldentums und der Begeisterung und des Patriotismus, aber auch Streiche des Hasses und der Rache und der Feindschaft! Zuckendes, blutendes, lebendiges Menschenhirn als unflätige Masse an diesen Kolben! Kämpfe! Kämpfe! Noch glaubt man an Grundwasser, noch ist man der Meinung, die Schützengräben trocken legen und den Schützen den Aufenthalt in diesen nassen Kammern des Todes, des unentrinnbaren, ermöglichen zu können. Überall in Brabant und Flandern. Der Atlantische Ozean kommt! Und man ahnt es noch nicht!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 443

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

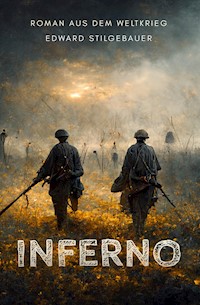

Inferno

Roman aus dem Weltkrieg

von

Edward Stilgebauer

_______

Originalausgabe:

Verlag Frobenius A.G.,

Basel, 1916

__________

Vollständig überarbeitete Ausgabe.

Ungekürzte Fassung.

Klarwelt-Verlag, Leipzig, 2018

© Alle Rechte vorbehalten.

www.klarweltverlag.de

Inhaltsverzeichnis

Titel

Erstes Buch

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Zweites Buch.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Drittes Buch.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

Viertes Buch.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Erstes Buch

I.

Der Kaiser hat die Mobilmachung befohlen!

Aus zahnlosem Munde rief der Rheinschiffer Jobst seinem Genossen Mühlkell die folgenschwere Nachricht zu, als sich die Stämme ihrer beiden Flöße fast berührten.

Jobst kam weit her. In Schweinfurt am Main hatte er die schwere Arbeit angetreten, die auf den Höhen des Spessart gefällten und mit Stricken zusammengebundenen Tannen rheinabwärts zu steuern. Aschaffenburg, Frankfurt und Höchst hatte Jobst nun hinter sich und eben bog er in der Nähe von Gustavsburg aus den gelben Fluten des Mainstroms in die grünlich schillernden Wellen des Rhein.

Seit Tagen hatte er auf seiner Fahrt nichts von den Menschen der Ufer gehört und erst heute Morgen war ihm bei einer Frühstückspause in einem Rüsselsheimer Wirtshaus die Kunde geworden, die jetzt die Völker beider Hemisphären seit Tagen in Atem hielt.

So hat er? rief Mühlkell mit lauter Stimme von seinem Floße herüber. Er stand auf Stämmen, die in Rüdesheim gelegen hatten und die nun mittels eines Dampfschleppers stromauf gebracht wurden, weil es droben in Schwanheim an Bauholz mangelte und der große Wald, der sich hier längs des Maines ausbreitet, arm an verwendbaren Tannen war. Laut und deutlich, aber recht gleichgültig klang Mühlkells Stimme. Er kam aus Rotterdam, die harte Arbeit auf dem Strome hatte ihn schon lange abgestumpft. Er war müde. Die kalte holländische Tonpfeife hielt er zwischen den Zähnen.

Also hat er? wiederholte er noch einmal. Und dann glitten die Flöße lautlos aneinander vorüber, deren eines den Führer von der Küste des Meeres, deren anderes den aus den bayrischen Bergen trug.

Pfüat di Gott! tönte des Bayern Gruss über den im Glanze einer stammenden Augustsonne leuchtenden Strom, in dessen Wellen sich der uralte Dom der Kurfürsten- und Erzbischofsstadt spiegelte.

In deren Mauern war es lebendig!

Denn in ihr steht Kaserne bei Kaserne, und aus den Mauern dieser formt sich Bataillon um Bataillon. Unaufhaltsam formt es sich, ein Strom, der das nahe Frankreich, dessen Berge die Grenze beschützen, überfluten soll.

Ein ganzes Heer von waffentragenden Männern speit die Stadt am Rhein in knappen vierundzwanzig Stunden aus.

Aus den Mannschaftsstuben der Kasernen laufen unsichtbare Fäden in jedes Haus. Überall wird gepackt, gerüstet, Abschied genommen. In den Gassen und Häfen, die den alten Dom umgeben, in deren Gewinkel die Armut haust, in den Villen und stolzen Palästen der Rheinpromenaden und der Kaiserstraße, überall in der ganzen Stadt unsichtbare Fäden!

An der Rheinallee steht ein elegantes Haus. Vor ein paar Jahren hat man es im Stile englischer Billen erbaut. Ein Garten, leuchtend im Farbenschmucke des seiner Vollendung entgegenreifenden Sommers, umgibt es. Rosen an allen Stämmchen, wuchernde Klematis um Mauern und Balkone, Astern, Dahlien und Georginen in üppigstem Flor.

Major von Berkersburg hat dieses Haus vor drei Jahren von einem reichen Fabrikanten gekauft, der seinen Wohnsitz nach Berlin verlegt hat.

Vor drei Jahren hat er mit seiner jungen Frau Einzug in dieses Haus gehalten, als er zurückkam von der Hochzeitsreise, die ihn nach dem Lande der Mitternachtssonne geführt. Aber Melanie, geborene von Falkenstein, ist reichlich zwanzig Jahre jünger als der Gemahl.

Sie stammt aus einem mit der Zeit verarmten und verschuldeten Rittergutsbesitzer-Geschlechte, dessen Besitzung dicht bei Wirballen an der russischen Grenze gelegen ist. Und der Major, fast ein Jugendfreund und Kamerad ihres Vaters, ward durch glückliche Spekulationen mit Berliner Vorortsgrundstücken Millionär.

Im hellen Glanze einer strahlenden Augustsonne, der man von den Wolken, die nun die ganze Welt verhüllen, nichts anmerkt, steht Melanie von Berkersburg auf der Altane des im englischen Stile erbauten Landhauses und blickt hinüber über den von Millionen Funken des Lichts flimmernden Rhein.

Eben breitet sie beide Arme weit aus, die waldbewachsenen Höhen des Taunus zu umfassen, in einer Bewegung, als ob sie die an die Brust drücken wollte, Bieberich, Rauenthal, Eltville, Rüdesheim, Aßmannshausen fährt es ihr durch den Sinn. Wie oft ist man nicht dort unten, dort drüben gewesen, des Abends mit dem Dampfer in fröhlicher Gesellschaft, eine Kapelle an Bord, die heimische Lieder, Walzer von der Donau, den Cakewalk und französische Kapriolen zum besten gegeben hat!

In diesen Gedanken fährt sich Melanie von Berkersburg über die hohe, weiße Stirn, als wenn sie einen bösen Traum wegwischen möchte. Französische Kapriolen, gespielt von einer deutschen Militärkapelle, auf einem Dampfer des Rheins! Wie ein Spuk erscheint ihr alles, was sie gesehen, was sich in den letzten Tagen ereignet hat, von den Vorgängen in Serajewo zu Ende des Juni bis zu dem Ultimatum an Belgrad und dem, was der Telegraph gestern aus Berlin verkündet.

Und doch ist dem so!

Französische Kapriolen!

Wüsste sie es nicht, die Wagen würden sie davon überzeugen, die eben drunten in der Rheinallee, vorbei an ihrem Hause, mit lautem Lärm vorüberholpern. Von Soldaten eskortierte und gelenkte Wagen. Sie kommen aus dem Depot, sie bringen Munition in die Kasernen, Infanteriegeschosse, Patronen zu Tausenden und Hunderttausenden, ganze Wagen voll Patronen!

Französische Kapriolen!

Eine Melodie des Débussy zieht bei diesem Anblick leise durch ihren Kopf.

Als Siebzehnjährige ist Melanie in Lausanne in Pension gewesen und hat sich dort mit französischer Sprache, Literatur und Musik geplagt. Im Hause der Madame Chevalier war das, drunten am See, in Ouchy, an der Avenue Rosemont!

O, wie war man dort glücklich vor ein paar Jahren, ehe das Schicksal in Gestalt des Herrn von Berkersburg in ihr junges Leben trat. Sie und ihre Freundin Berta von Amthor! über Pontarlier und Dijon führte sie dann der Weg in die vielbewunderte Stadt an den Ufern der Seine. Und Berta, das Töchterchen eines von Seiner Majestät geadelten Großfabrikanten der Rheingegend, hatte die Tasche voll funkelnagelneuer Hundertfrankennoten der Banque de France.

Das war damals ein Leben in dem eleganten Hotel der Champs Elysees. Dass der Pater das den beiden jungen Dingern erlaubt hatte! Freilich, Fräulein von Horst Waldau, eine vermögenslose Adelige, die sie mit ihren losen Streichen zum Besten hielten, hatte sie ja nach Paris und in das Hotel der Champs Elysees begleitet. Die machte dort in dem verschrienen Seinebabel die Dame d’honneur.

Paris, die Place de la Concorde, der Tuileriengarten, die Champs Elysees!

Während drunten die Wagen mit den hundert und hunderttausend Patronen vorüberrollen, taucht das wunderbare Bild der Stadt des Glanzes und der Lebensfreude wieder auf vor den Blicken Melanies.

Und dazwischen tönen französische Kapriolen.

Eine Melodie, die sie damals von einer italienischen Zufallskapelle vor einem der großen Cafés des Boulevard des Italiens gehört hat, in warmer Frühlingsnacht!

Paris im Frühling!

Wenn die Mädchen und die Burschen hinausfahren aus den dumpfen Gassen des Quartier des Montmartre an die Ufer der Seine, wo die Schlösser versunkener Könige auf den grünen Hügeln stehen.

Paris im Frühling!

Die Stimme ihres Mannes zerreißt Melanies Traum.

Aber nur in der Phantasie. Denn der Major weilt schon seit Stunden und Stunden in der Kaserne, die letzten Vorbereitungen für den Transport seines Bataillons zu überwachen. Morgen in aller Frühe wird das Bataillon nach der Grenze verladen.

Berta von Amthor! Wie waren sie damals glücklich, fröhlich und guter Dinge, zwei Backfische unter Fräulein von Horst Waldaus Aufsicht, in dem herrlichen Paris!

Die Freundin ist in der gleichen Lage wie sie selbst, und doch nicht ganz in der gleichen. Sie liebt den Gatten, sie betet ihn an, den sie erst vor einem halben Jahre geheiratet und von dem sie jetzt bald ihr erstes Kindchen erwartet. Er steht in Bonn bei den Königshusaren, was Wunder, wenn der Schwiegeralte Millionen zu Millionen gehäuft und von Seiner Majestät den erblichen Adel erhalten hat! Was Wunder. Aber jetzt!

Ihr geht es so, Berta geht es so, Tausenden, Zehn-, Hunderttausenden geht es heute nicht anders. Das ist das alle verbindende und alle nivellierende Schicksal, das sie alle trifft und alle hebt. Sie alle, alle. . . das gleichmachende Schicksal!

Paris, die Schöne, die Herrliche, die Verführerin an beiden Ufern der Seine!

Drunten zieht ein Bataillon in strammem Schritt über die Allee. Die Leute sind feldmarschmäßig. Mit klingendem Spiel kommt es vorüber an dem Landhause im englischen Geschmack. Blumen tragen die Leute in den Läufen ihrer Gewehre, aus denen der Tod in tausendfacher Gestalt den Feind grüßen soll . . . den Feind. . . Paris. . . Paris . . . zieht es durch Melanies Kopf.

Französische Kapriolen!

Vor der Altane draußen im Garten steht ein Aprikosenbaum. Reife, dunkelgelbe Früchte hängen zwischen den schon falbenden Blättern. Ein Strauß rosenroter Blüten war der Baum in den ersten warmen Tagen des April, da man das Ungeheure, das sich nun unaufhaltsam vorbereitet, noch nicht ahnte. So denkt Melanie. Er trägt so reich in diesem seltsamen Jahre, als besinne er sich darauf, noch einmal seine Pflicht zu tun, die er in den anderen Sommern, da sie mitsamt dem Major in diesem Garten wohnte, verabsäumt hat.

Melanie lächelt. Ein Gedanke fährt ihr blitzschnell durch den Kopf.

Er liebt die Aprikosen, für sein Leben gern isst er sie. Nicht der Major, nicht der Gemahl, der Freund, der einzig wahre Freund, den sie hier in der Stadt hat, der um ihretwillen, sie weiß es ja, Junggeselle geblieben ist, Adolf, der Hauptmann von der achten Kompagnie!

Richtig, auch er, ja, auch er!

Sie will die Aprikosen rasch abnehmen lassen, sie sollen den leuchtenden Nachtisch auf der Abendtafel bilden, denn er hat sich für heute zum letzten Nachtmahl in der Villa „Melanie“ angesagt. Leuchtende Aprikosen vom Rheine, die dieser Herbst am Rheine in ihrem Garten gereift hat, sollen heute den Abschluss des letzten Nachtmahls mit dem Freunde bilden . . . ja, ja! Deshalb geht Melanie nach der Tür und klingelt der alten Frau Hof, die dem Major schon als Junggesellen jahrelang die Wirtschaft geführt hat und die nach seiner Anordnung auch bei ihr im Hause geblieben ist.

II.

Frau Hof tritt in das Zimmer. Sie ist eine ältliche, korpulente Person, so an die Sechzig, der man das gute Leben im Hause des Majors wohl ansieht. Eine blendend weiße Schürze breitet sich appetitlich über ihren starken Leib und lässt die Dimensionen ihrer breitausladenden Hüften nur noch deutlicher werden. Frau Hof hatte, wie man im Volksmunde zu sagen pflegt, einen guten Gott angebetet, als sie vor fünfzehn Jahren in das Haus des Majors, damaligen Hauptmanns, von Berkersburg kam, um diesem die Wirtschaft zu führen. Solange der Junggeselle war und das Geld mit vollen Händen gab, hatte sie die besten Tage gehabt. Und auch jetzt trägt sie die Launen der jungen Herrin, die sich manchmal in unbefriedigter Ehe melden, mit heroischer Geduld oder auch mit einem Gleichmut, der die junge Frau in Friedenszeiten schon manchmal zur Verzweiflung gebracht hat. Das Personal in der Villa Melanie weiß von diesem Gleichmut des Faktotums, das das Ohr des Majors hat, ein Liedchen zu singen. Vor allem Amelie, die Zofe der gnädigen Frau, die sich Madame aus Paris verschrieb, die Femme de Chambre, wie sie sich selbst am Rheine mit Vorliebe tituliert, aber auch Albert, der Diener, und Zuns, der Pferdewärter, Josef, der Kutscher, und Aurora, das Küchenmädel, dessen Handwerk des Aufwaschens so wenig zu seinem poetischen Namen passt. Sie alle kennen sich in Frau Hof aus. Denn zum Schluss behält doch Frau Hof recht und immer wieder Frau Hof, denn sie hat, wie gesagt, das Ohr des Herrn Major. So tritt denn auch jetzt eine finstere Miene des Vorwurfs auf Frau Hofs feistes, von der Hitze des Herdes immer gerötetes Gesicht, wie sie schleichenden Schrittes über den hohen Smyrna des Salons nach der auf die Altane führende Tür geht. Zu ihrer Unzufriedenheit hat sie bemerkt, dass wieder einmal Papierschnitzel auf dem Teppich liegen. Ja, ja, die junge, gnädige Frau! Die folgt ihren Launen, und Frau Hof hat dann die Arbeit und den Ärger davon. Die Papierschnitzel rühren von einem Briefe her, den Melanie vorhin noch einmal gelesen, dann zerrissen und achtlos auf den Teppich geworfen hat. Solche Unordnung ärgert Frau Hof. Aber noch viel mehr ärgert sie das Vorhandensein solcher Briefe. Was braucht man viel Korrespondenz zu führen, die man dann in Stücke reißt, denkt Frau Hof, wenn man ihren Major zum Gemahl hat, in einer Villa am Rhein wohnt und nur zu winken braucht, damit das Auto in Gang gesetzt wird? Mühsam bückt sich die Wirtschafterin. Sie liest die Schnitzel sorgfältig vom Teppich aus und murmelt ein paar unverständliche Worte zwischen den Zähnen, ehe sie, wie immer ein süßliches Lächeln auf den Lippen, zu der jungen Frau auf die Altane tritt. Die gnädige Frau haben geklingelt? Sanft und langsam, gedehnt, kommen diese Worte von den Lippen Frau Hofs. Allerdings!

Es entgeht Frau Hof keineswegs, dass sich ein spitzer Ton in dieses „Allerdings“ der jungen, gnädigen Frau schleicht. Darum lächelt sie noch einmal ihr verbindlichstes Lächeln, von dem sie weiß, dass es Melanie unter allen Umständen entwaffnet.

Und wirklich, die junge Frau verschluckt die Worte des Vorwurfs, die sie wegen Frau Hofs langsamen Erscheinens schon auf den Lippen hatte. Wozu auch? Es war immer so, seitdem sie als Herrin in das Haus des Majors ihren Einzug gehalten hatte, und es würde ewig so bleiben, wenn nicht dieser Krieg auch hierin eine Änderung brachte, hierin, wie in so vielem! Bei diesem Gedanken lächelt Melanie, wie ein Schimmer der Hoffnung gleitet es über ihr schönes, von lichtbraunem Haar umrahmtes Gesicht. Ein Schimmer der Hoffnung, trotz allem! Tross der Schrecknisse der gegenwärtigen Lage, trotzdem auch Adolf. . .

Sie wagt gar nicht weiter zu denken.

Deshalb wendet sie sich an Frau Hof und sagt in einem Tone, der beinahe nach Unterwürfigkeit klingt:

Ich wollte Sie bitten, Frau Hof, doch dem Gärtner zu sagen, dass er die Aprikosen draußen vom Baume nimmt.

Frau Hof unterbricht sie:

Jakob ist eingezogen, gnädige Frau, das wissen die Frau Major doch!

Ach richtig, Frau Hof, Jakob ist ja eingezogen, auch der . . . . .

Alles, was gesunde Knochen hat, ist jetzt eingezogen, gnädige Frau! Richtig, richtig, Frau Hof, dann nehmen Sie wohl selbst die paar Aprikosen von dem Bäumchen, es ist ja nicht so hoch, man kann ganz gut ohne Leiter heranreichen und servieren Sie die Aprikosen als Nachtisch zum heutigen Nachtmahl!

Melanie ist mit ihrem Vater einmal ein paar Wochen in Wien gewesen und der Ausdruck „Nachtmahl“ hat ihr so gut gefallen, dass sie ihn in ihren Sprachschatz übernommen hat.

Frau Hof lächelt über diese Affektiertheit der jungen Frau, sie hält auch dies, wie alles an ihr, für Koketterie.

Ich werde die Aprikosen selbst abnehmen, gnädige Frau. Da wär’ auch ein Brief.

Es entgeht Frau Hof nicht, wie hastig ihr Melanie diesen Brief aus der Hand nimmt, den die Wirtschafterin bislang unter der großen, weißen Schürze verborgen gehalten hat.

Geben Sie her, Frau Hof!

Wie jubelnde Freude geht es durch diese Worte Melanies und Frau Hof lächelt fast schmerzlich.

Mein armer Major, fährt es durch ihren ergrauten Kopf.

Melanie achtet nicht weiter auf Frau Hof. Sie ist gespannt, den Inhalt des Briefes kennen zu lernen, und sie ist sorglos, wie alle, die ein reines Gewissen haben, die sich aus diesem Grunde keinen Vorwurf zu machen brauchen, für die es keine Notwendigkeit zu geben scheint, vor irgendjemandem auf der Hut sein zu müssen.

Melanie hat Frau Hof schon wieder vergessen. Sie steht im hellen Sonnenglanze des strahlenden Augusttages draußen auf der Altane. Im Rahmen der von Klematis umwucherten Brüstung der Veranda erscheint ihre schlanke, ganz mädchenhafte Gestalt in dem hellblauen Sommerkleide aus Taftseide, das sie sich in diesem Frühjahr auf Wunsch ihres Gemahls hat machen lassen, weil der behauptet, dass sie hellblau am besten kleide, während sie und ein Anderer der Ansicht sind, dass gedämpfte Farben besser zu ihrem blassen Teint und den lichtbraunen Haaren passen. Und sie gleicht einer rührenden Mädchengestalt aus einer Tragödie des Shakespeare, wie sie dort im Rahmen der klematisumwucherten Veranda steht! Sie könnte Julia sein oder auch Desdemona oder Ophelia oder alle drei zusammengenommen, denn wie sie jetzt diesen Brief liest, tritt alles als ein einziges Gefühl in ihr Gesicht. Alles: Liebe, Angst, Glück, Schmerz, alles, alles, wie sie des Freundes letzten Brief unter den Augen hat. Es ist sein letzter! Eine dumpfe Ahnung will ihr das heute sagen am Tage vor dem Morgen, da das Regiment zur Abfahrt an die Front verladen werden soll.

Es ist ein Briefchen oder vielmehr nur eine Korrespondenzkarte, wie er sie ihr so oft in diesen vergangenen Jahren schrieb, seitdem ihn der Zufall — oder war es seinerseits Absicht, hatte er wirklich, wie sie das manchmal in Stunden stillen und innigen Glückes vermutete, dem Schicksal nachgeholfen — da ihn also der Zufall in die gleiche Garnison und in dasselbe Regiment wie den Major geführt.

Eine Korrespondenzkarte aus schlichtem, grauem Papier, einzig verziert mit seinen verschlungenen Initialen W. A. denn er hieß Walter Adolf, und Adolf war sein Familienname.

Wie in lieber Gewohnheit entnimmt sie diese Karte dem Umschlag und liest:

Teure Freundin!

Trotzdem augenblicklich so rasend zu tun ist, werde ich es doch ermöglichen, mich diesen Nachmittag eine halbe Stunde frei zu machen, um noch einmal mit Ihnen zu plaudern. Mit Grüßen wie immer.

Ihr Adolf.

Der liebe, liebe Mensch! . . . Leise führt Melanie die Karte an die Lippen. Hier, auf der Altane, hinter den wuchernden Klematis kann sie das unbesorgt tun. Der Buchfink, der sich drüben auf dem schwankenden Aste einer Ziertanne wiegt, wird schwerlich was dagegen haben. Er schmettert aus voller Brust hinein in den glänzenden Sonnentag, dann breitet er die Flügel weit aus und schwingt sich in das wolkenlose Blau dieser Abschiedsstunde. Er hat ja gottlob keine Vorstellung von dem, was heute auf dieser schönen Welt vor sich geht.

Melanie verschwindet in dem Zimmer. An der Wand steht ein herrlicher Steinway. Der Major hat ihn ihr einmal in einer gütigen Gebelaune zum Weihnachtsfeste geschenkt. Er weiß, dass sie eine enthusiastische Musikverehrerin, dass sie viel mehr als die landläufige Dilettantin ist! Freilich, an Adolf kann sie sich nicht messen, denn der ist gottbegnadeter Künstler. Der Steinway, es war ja lieb von dem Major, aber freilich, er hat es ja nie nötig gehabt, seinen Wünschen und denen der andern Zügel anzulegen.

Wie ganz anders stand er doch da als Adolf, der Komponist hatte werden wollen und den die Verhältnisse, die stärker als die Menschen waren, statt in das Konservatorium und in den Konzertsaal auf die Kadettenanstalt und in den Kasernenhof geführt hatten.

Freilich heute war ja das alles gleich! Sie kramt in ihrem Notenkasten und findet das Lied, das er einmal für sie vertont hat.

So setzt sie sich vor den Flügel.

Ein Pfauenauge, das sich aus dem Garten in das Zimmer verirrt hat,

schlägt da mit ängstlichen Flügeln wider die Fensterscheiben!

Wie er muss sie da unwillkürlich denken, da er keinen Ausweg zu finden vermochte.

Und nun singt sie sein Lied:

Sei mir gegrüßt du große

Geheimnisvolle Stadt!

Es tönt nach in ihrem Innern. Sie denkt an Berlin! War‘s nicht in Berlin, wo sie zuerst an der Seite ihres Gatten seine Bekanntschaft machte? Freilich, ihr Gatte war ja der Major damals noch nicht gewesen. Nur das eine war schon damals klar, dass er bei ihrem Vater, dem alten Baron von Falkenstein, einen Stein im Brett hatte, weil er eine Hypothek auf das Gut geliehen und zu gleicher Zeit ein Auge auf ihre junge Schönheit warf.

In der Königlichen Oper war es gewesen, bei einer Aufführung des „Tannhäuser“. Da war Adolf vor ein paar Jahren in die Loge des Majors getreten und hatte sie während des Zwischenakts begrüßt.

Und dann hatten sie zu Vieren bei Adlon gespeist. So war es gekommen.

Sei mir gegrüßt, du große,

Geheimnisvolle Stadt!

Voll Andacht singt Melanie die erste Strophe seiner Komposition, die er ihr gewidmet hat.

Das Pfauenauge findet plötzlich den Ausgang, die weit offenstehende Tür der Veranda, und flattert lautlos, befreit hinaus in den leuchtenden Garten.

Melanies stahlblaues Auge blickt ihm nach.

Du große, geheimnisvolle Stadt!

Da klopft Frau Hof wieder an die Tür.

III.

Melanie fährt zusammen, dann fasst sie sich rasch, gewinnt den Boden der rauen Wirklichkeit in einem Augenblick wieder und sagt mit leiser Stimme: Herein!

Frau Hofs langsam und in näselndem Tone gesprochene Worte treffen wie aus weiter Ferne das Ohr der jungen Frau.

Der Spediteur ist da, gnädige Frau.

So, der Spediteur?

Er lässt die Frau Major fragen, ob das ganze Gepäck nach Wirballen aufgegeben werden soll, weil Falkenstein doch nicht Eisenbahnstation ist?

Jawohl, Frau Hof, das ganze Gepäck direkt nach Wirballen.

Drei Koffer und sieben Kisten?

Drei Koffer und sieben Kisten, Frau Hof!

Schön, ich werde es dem Spediteur sagen.

Tun Sie das, Frau Hof.

Einen Augenblick bleibt die Alte an der Tür stehen, als ob sie noch etwas zu sagen hätte, und Melanie fragt sie in der Tat:

Haben Sie noch was auf dem Herzen, Frau Hof?

Endlich kommt es zögernd von Frau Hofs Lippen:

Ich meinte nur, Wirballen ist doch dicht an der russischen Grenze. Ob die gnädige Frau denn gar keine Angst haben, wenn Wirballen so dicht an der russischen Grenze ist? Ich habe keine Angst, Frau Hof. Falkenstein, das Gut meines Vaters, liegt eine halbe Stunde von Wirballen. Es ist meine Pflicht, jetzt bei meinem Vater zu sein. Darum reise ich nach Wirballen und von dort nach Falkenstein. Wenn der Herr Major ins Feld gezogen sein wird, habe ich hier keine Heimat mehr, Frau Hof.

Das alles kommt in einem resignierten, fast lebensmüden Ton aus dem Mund der jungen Frau.

Und, das ist ja schon richtig, gnädige Frau, lautet Frau Hofs Antwort, aber Wirballen ist und bleibt ganz dicht an der russischen Grenze.

Melanie empfindet den Wunsch, dem Gespräch eine andere Wendung zu geben. Aus diesem Grunde, weit weniger aus persönlichem Interesse an Frau Hof fragt sie jetzt:

Und Sie, Frau Hof, haben Sie Nachricht von Ihrer Tante in Volkach erhalten?

Heute Morgen endlich, gnädige Frau.

Und was schreibt Ihre Tante?

Dass ich kommen kann, dass ich willkommen bin, gnädige Frau.

Desto besser! Dann reisen also auch Sie morgen in der Frühe?

Sobald ich hier mit allem fertig sein werde, gnädige Frau. Das hätte ich nie gedacht, dass ich das Haus des Herrn Major einmal so in das Blaue hinein hätte verlassen müssen.

Ich offen gestanden auch nicht, Frau Hof, aber . . .

Wie ein leiser Seufzer der Erleichterung kommt es bei diesen Worten von Melanies Lippen.

Frau Hof entgeht dieser Seufzer nicht. Aus diesem Grunde sagt sie jetzt:

Ich habe der gnädigen Frau doch nie etwas in den Weg gelegt.

Melanie lächelt mitleidig.

In den Weg gelegt, das doch wohl kaum, Frau Hof . . . in meinem eigenen Hause in den Weg gelegt, das wäre denn doch ein wenig sonderbar.

Frau Hof erwidert nichts. Aber es fährt durch ihren Kopf: In dem Hause des Majors, in dem du doch schließlich nur geduldet warst!

Und mit lauter Stimme sagt sie jetzt:

Ich werde also dem Spediteur die Anweisung geben, alles direkt nach Wirballen!

Jawohl, Frau Hof!

Melanie achtet jetzt gar nicht mehr auf die alte Wirtschafterin des Gemahls.

Sie hat sich auf dem Sessel vor dem Schreibtisch niedergelassen. Und während Frau Hof nach dem Korridor geht, um dem Spediteur die Befehle der Herrin des Hauses zu übermitteln . . . Herrin des Hauses, ein Begriff, über den sie in ihrem Innersten ironisch lächelt . . . öffnet die junge Frau eine Schublade und entnimmt dieser ein Bündel alter Briefe, das sie auseinander nimmt und in denen sie dann wühlt. Sie nimmt den einen und den anderen der Briefe aus seinem Umschlage und beginnt darin zu lesen. Dann reißt sie den Brief, ehe sie noch zu Ende gekommen, in Schnitzel und wirft diese in den an ihrer Seite stehenden Papierkorb.

Sie weiß den Inhalt dieser Briefe auswendig, von der ersten bis zur letzten Zeile. Sie hat sie immer aufgehoben und sich nie von ihnen trennen können. Aber heute! In dieser Lage hebt man solche Brief nicht auf, nimmt sie nicht mit sich nach Wirballen, weil das so dicht an der russischen Grenze liegt und weil man nicht wissen kann, wessen Beute solche Briefe werden können. Und dennoch! Im Grunde genommen sind diese Briefe doch so unschuldiger Natur. Sie erzählen nur von einer Frühlingsliebe, auf die der Mehltau gefallen ist, nur von einem Glücke, das verfliegen musste, noch ehe es wirklich ein Glück war, damals, als der Major mit seiner Hypothek auf Falkenstein mit rauer Hand eingriff in ihr junges Lebensschicksal. Es sind die Briefe, die ihr Adolf von Berlin aus nach Falkenstein schrieb, als er sich um ihre Hand bemühte, Wochen und Monate, bevor sie dem alternden Major um des Vaters und dessen Schulden willen endlich gezwungen ihr Jawort gab. Mit diesen unschuldigen Briefen räumt Melanie jetzt auf am Tage, ehe das Regiment an die Grenze verladen wird.

Da wird die Tür ungestüm geöffnet.

Melanie schrickt zusammen. Sie kennt den raschen und harten Schritt dessen, der sich jetzt dem Schreibtisch nähert. Es ist der Major. In feldgrauer Uniform, die Beinkleider in den hohen Reitstiefeln, den klirrenden Säbel achtlos über ihren schönen Smyrna schleifend.

Sie sieht nicht auf, aber sie fühlt den harten Blick seiner kalten blauen Augen, unter denen sich ihre langbewimperten stahlgrauen schon so oft demütig gesenkt haben, weil er doch immer Recht behielt und Recht behalten musste! Er mit der dröhnenden Kommandostimme, er mit dem klirrenden Lachen und dem zähen Willen, der alles nach seinen Wünschen zwang . . . er, er! Nur in der Phantasie sieht sie sein immer gerötetes Gesicht, von dem sie sagt, dass es Bände von der Güte der Weinkarte im Kasino erzähle, sieht sie den schon ergrauten Schnauzbart, vor dem ihre Küsse in vergeblichem Widerstreben geflohen sind.

Rette Ordnung hier, dringt es jetzt an Melanies Ohr. Was machst du am Schreibtisch?

Ich räume mit der Vergangenheit auf, erwidert sie leise.

So . . so . . . wart mal . . . habe in der Eile ein Schreiben vom Regiment liegen gelassen.

Bitte!

Sie steht von dem Schreibsessel auf und tritt gehorsam wie immer drei Schritte zurück, gerade so, als ob er in ein Mannschaftszimmer der Kaserne eingetreten sei und sie der Unteroffizier vom Dienst wäre.

Bitte . . . bitte . . .

Da ist es schon . . . derangiere dich nicht“. bitte, derangiere dich durchaus nicht . . . Wann wird heute gegessen?

Wie du angeordnet hast, um acht, pünktlich um acht, stammelt sie und sieht nicht zu ihm empor. Oder . . .

Jawohl, um acht . . . werd’ mich für acht frei machen . . . unglaublich zu tun, mein Kind!

Mein Kind! Sie lächelt. So nannte er sie immer, wenn er gnädiger Laune war! Sie, sein Kind!

Er spricht weiter:

Kann ja eventuell nach dem Essen noch auf ’nen Sprung in die Kaserne ’nüber, unglaublich zu tun, sollt‘ man gar nicht meinen, wo doch alles seit Monaten parat liegt, sollt’ man gar nicht meinen.

Wir haben einen Gast zum Essen, sagt sie jetzt schüchtern.

Haben wir doch immer, Kind, einen Gast, Adolf . . . . wohl Adolf von der Achten, hat doch nie gefehlt, der gute Adolf, das musikalische Genie, warum sollte er also am letzten Abend fehlen, mein Kind? Tag, Tag!

Der Major ist schon wieder draußen. Er hat das Dienstschreiben, das die ganze Zeit auf der Platte des Schreibtisches lag, an sich genommen und in den Ärmel seines neuen Waffenrockes gesteckt, wie er die Gerte in den Schaft des Stiefels zu stecken pflegt, wenn er zur Reitbahn geht.

Um sie und die Vergangenheit, mit der sie aufräumen will, hat er sich gottlob nicht gekümmert. Wie sollte er auch? Heute, nachdem das eingetreten ist, worauf er, wie sie weiß, seit Jahr und Tag gewartet hat. Was ist da ein Kind und seine Vergangenheit, wenn Hunderttausende hinausziehen in den blutigen Krieg, in einen Krieg, in dem es um das Ganze gehen wird, wie der Major ihr noch gestern verkündigt.

Und sie ist schon wieder in einen dieser Briefe versenkt. Sie sind alle auf das gleiche, schlichtgraue Papier geschrieben, dessen Farbe auch die Korrespondenzkarte hat, die ihr Frau Hof vor einer Viertelstunde brachte, die Farbe, die sie so sehr liebt, weil sie an die Einfachheit seines Charakters erinnert, dem sie immer vor allen andern den Vorzug gegeben hat. Vor allen andern! Vor all’ den glänzenden Kavalieren, die sich einst scheinbar um sie, die außergewöhnliche, achtzehnjährige Schönheit, bemüht hatten, auf allen Bällen und bei allen Landpartien, in Berlin und im fernen Ostpreußen, sich alle zu bemühen schienen, bis sie herausgefunden hatten, dass Falkenstein, das Gut ihres flotten Vaters über und über verschuldet war, dass sie samt dem jovialen Junker eine Scheinexistenz führte, und die sich dann, einer wie der andere, mit kalten und höflichen Komplimenten zurückzogen.

O, Melanie von Berkersburg kennt des Lebens Bitternis, trotzdem sie erst ganze fünfundzwanzig zählt, trotzdem sie jetzt von dem Geld des Majors mit Reitpferd und Auto, Roben und Gesellschaften wie eine Fürstin leben kann. Trotzdem kennt sie des Lebens Bitternis!

Wer nie sein Brot mit Tränen aß!

So zieht es jetzt auch durch ihren Sinn.

Sie liest. Das war der erste Brief, in dem er zärtlich wurde, in dem er deutlicher war, in dem er leise anpochte.

Dieser Brief, geschrieben im Dezembermond des Jahres 1909 aus Berlin, wo er einen Kameraden besuchte, der auf Kriegsakademie kommandiert war. Günther von Schwarzenstein hieß dieser Kamerad. Von einer Aufführung des „Tristan“ schrieb er, er, der Wagnerschwärmer, in diesem Briefe! Und er, der Oberleutnant im Infanterieregiment in Gumbinnen, der ein Jahr wie das andere seine Rekruten zu drillen hat, zitierte in diesem Briefe den Gottfried von Straßburg!

Als nun das Mädchen und der Mann,

Isot und Tristan . . .

und so weiter und so weiter. . . Sollte man es für möglich halten? Das mittelhochdeutsche Gedicht des Gottfried von Straßburg! Wozu man nicht alles Zeit findet, wenn man in Gumbinnen Oberleutnant ist, Rekruten drillt und sich verliebt hat! Wenn einem das Schicksal aus diesem Neste in die Königliche Oper nach Berlin führt!

Da fällt es ihr ein, Tag und Stunde, da sie auf Falkenstein diesen Brief empfing. Es war ganz kurz vor Weihnachten und sie war wie in jedem Jahre die gute Fee. Der Förster hatte schon die Tannen für die Gutsherrschaft und für das Gesinde geschnitten und sie hatte wie in einem jeden Jahre die reine Freude, die Tannen zu schmücken und allen zu bescheren!

In dieser Stunde ihres reinsten und reichsten Glückes traf sie dieser Brief — das Mädchen und der Mann, Isot und Tristan!

Sie hatte in die nächste Stadt in die Buchhandlung geschickt, hatte dort glücklich ein Reclambändchen mit einer Übersetzung des mittelhochdeutschen Gedichtes aufgetrieben und in den Tagen, die dem Feste der Liebe vorausgingen, im Gedanken an ihn hatte sie zum ersten Mal in ihrem jungen Leben gelesen und gelesen: Die Geschichte von dem Weibe des Königs Marke, das aus Liebe die Treue brach, die Geschichte von der blonden Isot und dem Ritter, die zusammen über die Meere fuhren, die eins und einfalt wurden, nachdem sie eh’ zwei und zwiefalt gewesen waren . . . diese wundersame Geschichte . . .

Und an sie denkt Melanie, während sich die Hunderttausende in deutschen Gauen rüsten, Vater und Mutter, Weib und Kind, Freundin und Geliebte zu verlassen, um als ein unüberwindlicher Strom sich zu ergießen nach Osten und Westen, ein Strom, dessen Feuerwagen keiner Stand zu halten vermag!

In diese Fanfarentöne hinein das unsterbliche Gedicht von Isot und Tristan!

IV.

Eine schöne Empfehlung von meinem Herrn Hauptmann. Ich soll der Frau Major diese Rosen bringen.

Weiß, der Bursche Adolfs, steht im Salon vor Melanie.

Ohne dass sie es in ihren Erinnerungen an die Vergangenheit bemerkt hat, ist er eingetreten. Jetzt steht er in strammer, militärischer Haltung an der Tür. Sie schlägt voll Verwirrung die stahlgrauen Augen zu ihm empor, als ob es nicht der Bursche, sondern der Herr selbst wäre. Es kommt ihr vor, als müsse sie im Anblick dieser Rosen den letzten Rest ihrer mühsam zusammengehaltenen Fassung verlieren.

Sie sind aus dem Vorgärtchen am Hause des Herrn Hauptmann, diese Rosen, Weiß, sagt sie endlich.

Jawohl, gnädige Frau! Der Herr Hauptmann haben doch selbst die Stämmchen vor ein paar Jahren einpflanzen lassen und sie eigenhändig veredelt.

Ich weiß es, Weiß, und ich kenne diese Rosen. Haben Sie mir sonst noch etwas auszurichten, mein Freund?

Sie weiß gar nicht, dass und wie das Wort Freund auf ihre Lippen getreten ist. Sie erinnert sich nur dunkel daran, dass das der Ausdruck ist, dessen sich der Major zu bedienen pflegt, wenn er, was selten vorkommt, seinen Untergebenen gegenüber eine joviale Anwandlung hat.

Der Herr Hauptmann werden selbst bald da sein, haben der Herr Hauptmann gesagt.

So — es ist gut, Weiß!

Zu Befehl, gnädige Frau!

Der Bursche will sich entfernen.

Halt, Weiß, nehmen Sie mir doch die Vase vom Schrank herunter. Sie sind größer als ich.

Die Meißener, die vom Bücherschrank, gnädige Frau?

Jawohl, Weiß, die Meißener Vase dort auf dem Bücherschrank.

Der Bursche folgt ihrem Befehl.

So, sagt Melanie, jetzt wollen wir die Rosen gleich ins Wasser stellen.

Sie geht an die Tür und klingelt nach Frau Hof.

Es dauert eine ganze Weile, bis die Alte eintritt.

Füllen Sie die Vase mit Wasser und stellen Sie die Rosen hinein! Sie bringen sie dann wieder hierher!

Schön, gnädige Frau!

Frau Hof wirft einen bitterbösen Blick auf die armen Rosen und trollt sich in die Küche, zwischen den Zähnen murmelt sie ein paar Worte, die Melanie nicht versteht.

Auch Weiß will gehen.

Bleiben Sie noch einen Moment, Weiß!

Zu Befehl, gnädige Frau!

Melanie geht an den Rauchtisch ihres Mannes, der neben dem Schreibtisch steht, und entnimmt einer Kiste ein paar echte Havannas.

Hier, eine Handvoll Feldzugszigarren, Weiß!

Ich danke der gnädigen Frau!

Hören Sie, Weiß!

Gnädige Frau!

Wie ist die Stimmung des Herrn Hauptmann, hat er gestern Abend etwas zu Ihnen gesagt?

Nicht dass ich wüsste, gnädige Frau. Er pfeift den ganzen Tag vor sich hin, auch gestern Abend, den ganzen Abend Melodien, doch das haben der Herr Hauptmann ja immer mit Vorliebe getan.

Und Sie, Weiß?

Wie meinen das die gnädige Frau?

Wie Ihre Stimmung ist? Es geht doch jetzt ins Feld, am Ende in den Tod, mein Freund!

Wieder dieses seltsam joviale Wort aus ihrem Munde, vor dem sie selbst erschrickt, nachdem es gesprochen ist. Sie meint es ja in dem wohlwollenden Tone des Majors, aber sie kann es nie und nimmer in diesem Tone hervorbringen, weil ihr Wohlwollen in seinem Sinne je und je fern gelegen hat. Und dennoch bedient sie sich dieses Wortes. Vielleicht denkt sie auch bei diesem Worte an den Herrn, während sie doch das Wort an den Diener richtet.

Weiß spielt verlegen mit seiner Mütze, er weiß nicht recht, was er der gnädigen Frau aus deren Frage erwidern

soll.

Nun, Weiß, und Sie, wie ist Ihre Stimmung am Tage vor dem Ausmarsch über die Grenze?

Gott, gnädige Frau, ich habe eine Braut, sagt er endlich.

Alle Soldaten haben Bräute. Weiß, da denkt man sich doch weiter nichts dabei, wenn man als Soldat eine Braut hat, sagt Melanie absichtlich leichthin.

Da steigt die Röte in das Gesicht des jungen Burschen.

Doch nicht so, gnädige Frau, eine wirkliche, eine richtige Braut!

Der Ernst des Burschen lächert sie einen Moment.

Aus diesem Gefühl heraus fährt sie jetzt fort:

Also nicht so, Weiß, eine richtige Braut, die Sie heiraten wollen?

Wahr und gewiss, gnädige Frau, ich wäre doch im September frei geworden, wenn der Krieg nicht gekommen wäre. Mein Vater hat ein Gütchen in Wolfach im Schwarzwald, meine Eltern warten schon lange auf mich und die Liesel ist eines reichen Bauern Tochter. Mit der hab’ ich mich im letzten Ernteurlaub versprochen, die Äcker grenzen doch aneinander, gnädige Frau!

Freilich, wenn die Acker aneinander grenzen!

Ein feines Lächeln geht über Melanies Züge.

Tout comme chez nous, fährt es durch ihren Kopf.

Doch sie will den armen Burschen nicht weiter quälen. Deshalb sagt sie:

In ein paar Monaten werden Sie als Sieger heimkehren, Weiß, dann werden Sie Ihre Liesel heimführen und die Äcker können zusammengegeben werden.

Das hoffe ich ja auch, gnädige Frau, wenn wir die Franzosen erst verhauen haben!

Und die Russen und die Engländer, Weiß, vergessen Sie das, bitte, nicht!

Die werden wir auch verhauen, gnädige Frau!

Melanie hört gar nicht mehr hin.

Der Bursche glaubt sich entlassen. Er klappt daher die Haken zusammen und sagt:

Adieu, Frau Major!

Und sie: Leben Sie wohl, mein Freund!

In diesem Augenblick tritt Frau Hof wieder ein. Sie trägt die Vase mit den Rosen in der Hand und stellt sie sorgsam auf den Schreibtisch.

Sie hat die letzten Worte gehört, die Melanie an den Burschen gerichtet, und ein Ausdruck unsäglicher Verachtung tritt in ihr Gesicht. Sie ist namenlos eifersüchtig auf ihren Herrn Major, und der da, der traut sie schlechterdings alles zu.

Ist es so recht, fragt sie.

Jawohl, es ist so recht, Frau Hof! Sie können wieder gehen.

Auch in dem Inneren Melanies steigt plötzlich so etwas wie instinktive Feindschaft gegen diese Frau Hof auf. Warum, weiß sie eigentlich selbst nicht. Die Frau steht doch so tief unter ihr, so tief, dass sie kaum eines feindlichen oder freundlichen Gefühles der gegenüber fähig sein sollte. Sozial schon so tief! Aber das meint sie gar nicht, nein! Sie empfindet es nur allzu deutlich, ein Abgrund trennt sie von dieser Frau. Frau Hofs schmutzige Gedanken reichen nie und nimmer an Melanie von Berkersburgs Reinheit heran. Und dennoch, die Alte hat das Ohr des Majors. Sie selbst, Melanie von Berkersburg, hat doch so oft gehört, dass Frauen das Herz alternder Männer auf dem Wege durch den Magen gewinnen. Frau Hof führt ihm seit fünfzehn Jahren die Wirtschaft, Frau Hof allein weiß, wie er dieses und jenes zubereitet haben will, und Frau Hof schwingt den Kommandostab in der Küche. Grund genug, um bei einem Manne wie dem Major dieser Frau Hof gegenüber auf der Hut zu sein, denkt Melanie.

Und Frau Hof steht immer noch unbeweglich im Rahmen der Tür.

Wünschen Sie am Ende noch etwas von mir, Frau Hof?

Gereizt kam diese Frage aus dem Munde Melanies.

Frau Hof bemerkt das wohl.

Einen Moment weidet sie sich an dem Ärger der jungen Frau, dann sagt sie langsam, jedes Wort deutlich betonend:

Der Herr Major sind vorhin bei mir in der Küche gewesen, gnädige Frau!

Eigentlich will Melanie auf diese Bemerkung, die sie als Frechheit empfindet, gar nichts erwidern. Aber sie lässt sich trotz aller guten Vorsätze dieser Person gegenüber hinreißen und sagt:

Und was wollte der Herr Major bei Ihnen in der Küche, Frau Hof, wenn ich fragen darf?

Der Herr Major haben nur den Speisezettel zu ändern für gut befunden, gnädige Frau!

Wir haben doch Besuch, stößt jetzt Melanie unbesonnen hervor.

Der Herr Major wünschen Lammbraten an Stelle der Hühner.

So — Herr Hauptmann Adolf isst aber keinen Lammbraten. Dann machen Sie beides, hören Sie, Frau Hof, den Lammbraten und die Hühner, und jetzt gehen Sie endlich, Sie verstimmen mich, ich habe zu tun!

Schön, gnädige Frau, also beides! Wenn der Herr Major nur nicht ungehalten werden . . .

Lassen Sie das ganz meine Sorge sein, Frau Hof!

Das tue ich ja auch, gnädige Frau!

Frau Hof ist glücklich draußen.

Melanie nimmt die Vase mit den Rosen in die Hand und saugt deren köstlichen Duft mit vollen Zügen in sich hinein.

Für sie und für ihn haben die Rosen ihre Geschichte.

Adolf ist nicht nur Musiker, er ist auch ein großer Blumenfreund und er versteht sich auf Rosen. Melanie und er haben seinerzeit die Auswahl der Sorten getroffen, da er sich entschloss, das kahle Vorgärtchen des Hauses, in dem seine einsame Junggesellenwohnung lag, mit Rosenbäumen zu bepflanzen und diese selbst zu veredeln. Sie haben zusammen die schönsten Sorten bei Schmidt in Erfurt bestellt. Manche Abende, während der Major im Kasino Karten spielte, haben sie hier zusammen in der Villa gesessen und gewählt und gewählt.

Auch Frau Hof erinnert sich an diese Abende.

Melanie betrachtet die Rosen.

Da war die rosenrote, die La France, die Rose, für die sie schwärmte, nicht nur ihrer herrlichen Größe und wundervollen Farbe halber, sondern auch wegen ihres Namens! Sie, die in Paris gewesen, an Bertha von Amthors Seite, damals, als sie die Dame d’honneur der reichen Freundin im Hotel der Champs Elysees zum besten gehalten. Als Erinnerung an diese ihre schönste Zeit hatte Adolf diese Rose gewählt. Da war die purpurrote, die Lady Rothschild, und die blendend weiße, die Marquise Pompadour und endlich die gelbe, die schwefellohende Maréchal Niel, die das schwere Köpfchen wie in banger Sorge hängen ließ. Sie, die ihm über alle anderen ging! Zu der hatte er ihr die Heine’schen Verse ins Gedächtnis zurückgerufen:

Liebe, die mit Ärger kämpft,

Ärger, der die Liebe dämpft,

Lieben und sich dann erbosen.

Sie lächelt. Auch in diesem ernsten Augenblick kann sie in solcher Erinnerung lächeln. Sagte er doch, das sei seine Sache, wenn er sie an der Seite des Major betrachte. Lieben und sich dann erbosen!

So hatte er damals gesagt!

Die leuchtende Sonne des August ist hinter den Hügeln westlich des Stromes zur Rüste gegangen. Ein kühlerer Wind fährt über den Rhein. Er kündet zusammen mit dem werdenden Düster die kommende Nacht. In der Rheinallee flammen die elektrischen Bogenlampen auf.

Melanie schließt die auf die Altane führende Tür. Sie schaltet die Glühbirnen ein. Ein sanfte: Schimmer erfüllt den Salon, in dem sie seiner wartet.

V.

Es dauert noch eine gute halbe Stunde, bis Adolf wirklich in den Salon tritt. Melanie hat sich die Zeit mit dem Aufräumen der alten Briefschaften vertrieben. Sie sind alle am Vorabend des großen Tages der Vernichtung den Weg alles Irdischen gewandelt. Alle, alle, nicht einmal den einen hat sie zu wahren gewagt, der zuerst sprach von dem süßen Geheimnis zweier Herzen, die sich angesichts der rauen Wirklichkeit dieses brutalen Lebens nimmer angehören sollten. An der großen Wand des Salons befindet sich ein Marmorkamin, auf ihm steht eine Uhr aus vergoldeter Bronze. Die Frauengestalt auf dieser Uhr stellt das Glück dar, das wie die Zeit flüchtige, das dem Menschen auf geflügelten Füßen auf einer Weltenkugel entschwebt. Hier hat Melanie in dieser letzten halben Stunde vor dem Abschied gesessen, hier hat sie Brief um Brief noch einmal gelesen, hat Brief um Brief in kleine Fetzen zerrissen und diese in einem eigens zu solchem Zwecke angezündeten Feuerchen verbrannt. Die Briefe der Liebe nährten dieses Feuer, das jetzt langsam wie die Glut ihres eigenen Herzens erlischt, langsam und bescheiden. Sie hat ja niemals aufflammen dürfen, diese Glut!

Melanie hat einen Blick auf dieses Aschenhäuflein ihrer Vergangenheit geworfen, die im Anblick der blutig roten Gegenwart völlig versinkt. Dann hat sie sich wieder auf dem Klavierbock vor dem Steinway niedergelassen und wieder fahren ihre Finger wie liebkosend und suchend über die Tasten. Ein altes Lied, das englische Volkslied: Long, long ago. Da steht Adolf in Wirklichkeit hinter ihr. Er ist ein Mann von sechsunddreißig, in der Fülle seiner blonden Kraft, anders als der Major, so ganz anders als der, der der ihre geworden nach dem Willen des verschuldeten Vaters droben in Ostpreußen auf Falkenstein, eine halbe Stunde von der russischen Grenze. Eine Fülle nur halbgeschorenen, blonden, auch nicht an den Schläfen angegrauten Haares ziert Adolfs hohe Stirn. Wellig und weich ist dieses Haar. Melanie weiß das. Sie hat einst in seligen Stunden des Abschieds und des tiefsten Schmerzes tröstend über dieses Haar gestrichen. Zwei freundliche, blaue Augen, deren Farbe an Frühlingsveilchen gemahnen, sprechen aus diesem lieben Gesichte. Sie reden eine andere Sprache als die kalten, wasserblauen des Majors, vor deren prüfenden Blicken sie sich immer im Stillen gefürchtet hat. Und die schmale, aristokratische Hand mit den schlanken Fingern, die einer Lady zur Zierde gereichen könnten, ruhen auf der schwarzen Ebenholzplatte des Flügels, während seine Augen fragend die ihren suchen und sein Mund den Text des englischen Liedes zu wiederholen scheint: Long, long ago!

Überhaupt, Adolf hat etwas Englisches an sich, obwohl er preußischer Offizier ist.

Lächelnd stellt Melanie heute diese schon so oft erkannte Tatsache fest, heute, da alles Englische von Gottes und Rechts wegen als ihr Todfeind gelten sollte.

Sie stellt es fest und lächelt dabei.

Richtig, es fällt ihr ein, Adolf hatte es ja selbst gesagt, dass seine Mutter englischer Herkunft war, wie die Mutter dessen, der diese Mobilisation befohlen hat.

Die hohe und schlanke Gestalt des Offiziers beugt sich zu ihr nieder. Er erfasst ihre Hand und führt sie feierlich an seine Lippen. Wollen Sie mir ein Plauderstündchen gewähren, gnädige Frau? Ein letztes Plauderstündchen, ehe —

Ehe Sie ins Feld ziehen, Herr Adolf.

Er lächelt.

Ach nein, ehe der Herr Gemahl kommt, gnädige Frau.

Aber, das ist doch gewiss, Herr Adolf!

Er deutet mit dieser schlanken und aristokratischen Hand nach einem der Sessel, die in zwangloser Unordnung um den Bouletisch in der Mitte des Salons stehen. Sie hat diesen Tisch einst in Paris als Andenken an die große Zeit französischer Herrlichkeit gekauft. Sie folgt seinem Winke. Fast hat es den Anschein, als übe die Bewegung dieser Hand so etwas wie eine suggestive Gewalt auf Melanie aus.

Setzen wir uns, gnädige Frau!

Ja, setzen wir uns!

Eine Weile herrscht peinliche Stille.

Die Uhr auf dem Marmorkamin, deren Frauengestalt das entfliehende Glück auf einer rollenden Weltenkugel darstellt, holt zum Schlage aus. Drei helle, klare, silberne Töne. Dreiviertel auf acht. Noch fünfzehn Minuten, kommt es da von seinen Lippen. Und sie wiederholt resigniert, fast gottergeben:

Jawohl, noch fünfzehn Minuten!

Berkersburg ist gewöhnlich sehr pünktlich, sagt er dann. Ja, er ist die Pünktlichkeit selbst.

Sie haben mir niemals gesagt, Melanie, warum es eigentlich so kommen musste, stößt Adolf jetzt endlich hervor. Ich habe Sie auch nie danach gefragt, Melanie. Aber bald wird es Zeit, dass ich Sie danach frage. Das Regiment rückt morgen früh um fünf Uhr dreißig ins Feld.

Schon um fünf Uhr dreißig?

So sagt der Regimentsbefehl, der vor einer halben Stunde herausgekommen ist.

So . . .

Ja, Melanie, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit.

Ein Zittern geht durch die Stimme Adolfs, ein Wehes durchzückt diese Stimme. Es ist wie der Ton einer zerrissenen Saite, die über dem Boden einer Meistergeige springt.

Es war Musik, Harmonie, Melanie — und nun doch — als ob die eine Saite da drinnen plötzlich gesprungen wäre.

Er legt die Hand auf die Brust und schaut Melanie eine Minute lang schmerzüberwältigt an.

Sie senkt das stahlgraue Auge unter seinem traurig fragenden Blicke.

Warum es so kommen musste, fragt er noch einmal.

Und sie ganz leise, mit unter Tränen brechender Stimme:

Sie meinen, damals auf Falkenstein, als Sie bei meinem Vater im Quartier lagen?

Das meine ich, Melanie!

Während des Manövers?

Ganz richtig, während des Manövers! An jenem Herbstabend im Parke, Melanie, an dem Schwanenweiher, wohin Sie mich bestellt hatten in der Stunde des Sonnenuntergangs, um mir die Wahrheit zu sagen, die Sie mir bis heute vorenthalten haben, Melanie, auf die ich aber heute vor dem Tage des ewigen Abschieds ein Anrecht zu haben glaube. Des ewigen Abschieds, mein Freund?

Sie haben mich richtig verstanden, meine Freundin, ich kehre nicht wieder.

Adolf!

Nein, ich kehre nicht wieder . . . und darum will, muss ich die Wahrheit wissen, darum musste ich noch einmal kommen. Berkersburg ist die Pünktlichkeit selbst, Sie sagten es vorhin. Wir haben also noch knapp zehn Minuten für uns, Melanie. Also an jenem Abend an dem Schwanenweiher auf Falkenstein in dem Parke Ihres Vaters. Sie sagten das Lied . . .

Welches Lied, Adolf?

Das Lied von Heine:

Es ist so kühl, so dunkel,

Verweht sind Blatt und Blüt’,

Der Stern ist knisternd zerstoben,

Verklungen das Schwanenlied!

Das sagten Sie damals, Melanie, und dann . . .

Und dann?

Und dann: es ist aus für immer, fragen Sie mich nicht nach den Gründen, aber es ist aus für immer, das sagten Sie schluchzend, und dann erhoben Sie sich, rannten durch den Park, dass ich Ihnen kaum zu folgen vermochte auf die Terrasse zu den andern, die lachten und Bowle tranken. Was war der Grund?

Fragen Sie mich nicht, fragen Sie mich auch heute nicht, Adolf! Sie quälen mich, und ich . . . ich schäme mich so.

Ich gehe in den Tod, Melanie, heute habe ich ein Recht auf diese Frage!

Sie wissen nicht, ob Sie in den Tod gehen, mein Freund! Zehn- und Hunderttausende ziehen mit Ihnen die gleiche Straße. Sie ziehen nicht alle in den Tod, Zehn- und Hunderttausende kehren glücklich und als Sieger in die Heimat wieder.

Aber nicht ich, nicht glücklich und nicht als Sieger! Damals verlor ich das Glück, damals ward ich besiegt, Melanie, da Sie Berkersburg Ihr Jawort gaben, damals, damals! Und aus diesem Grund kann ich nimmer als Sieger wiederkehren, aus diesem Grunde nimmer, Melanie! Warum taten Sie das? Sie schulden mir Rechenschaft, heute, wenn je, meine Freundin, schulden Sie mir solche, denn ich ziehe in den Tod!

Fassungslos starrt sie ihn an.

Seine leuchtenden Augen sind fragend und voll unendlicher Liebe auf ihr tiefbleiches Gesicht gerichtet, dessen Züge das sanfte Licht der elektrischen Krone mild überflutet, während seine Lippen nervös eine Melodie vor sich hin pfeifen. Es ist das Reiterlied von Wilhelm Hauff.

Der Text des Liedes schwebt wie auf den Fittichen des Todes durch ihren gequälten Kopf:

Morgenrot, Morgenrot,

Leuchtest mir zum frühen Tod!

Bald wird die Trompete blasen,

Dann muss ich mein Leben lassen,

Ich und mancher Kamerad!

Da rafft sie sich empor.

Ich will Ihnen alles sagen, Adolf!

Das ist lieb und gut von Ihnen, Melanie! Kann ich ohne Groll vom grünen Rhein und aus dem Leben scheiden?

Das können Sie, mein Freund!

Nun?

Ich musste so handeln, wie ich gehandelt habe, Herr Adolf.

Ich verstehe Sie nicht!

Mein Vater wäre verloren gewesen, wenn ich Herrn von Berkersburg einen Korb gegeben hätte. Das ist alles!

Das ist alles?

Ja, das ist alles!

Erklären Sie mir!

Die Gläubiger saßen meinem Vater im Nacken. Ich war in dem Zimmer meines Vaters, ehe ich Sie an den Schwanenweiher bat. Und . . .

Und?

Und der Revolver lag auf dem Schreibtisch meines Vaters. Die Wechsel waren wieder einmal fällig, die Niemand einlösen konnte, als Herr von Berkersburg, um diesen Preis, ich konnte nicht anders!

Ist das wahr?

So wahr mir Gott im Himmel einmal helfe, mein Freund! Das könnt‘ ich nicht, dieses Opfer war zu groß, ich liebte auch meinen Vater! Zürnen Sie mir darum?

Ich habe Ihnen nie gezürnt, Melanie!

Nun wissen Sie alles! Bei diesem Geständnis Melanies geht ein konvulsivisches Zucken durch die hohe Gestalt des Offiziers. Dann liegt er zu ihren Füßen und vergräbt das blonde Haupt in ihrem Schoße. Und sie fährt wieder wie damals, wie jenes einzige Mal, durch sein reiches, dunkelblondes Haar mit zitternden Fingern und vergisst ganz, wer und wo sie ist. Sie glaubt sich im väterlichen Parke, am Rande des Schwanenweihers an einem Abend des Herbstes, da die Herren auf Falkenstein im Quartier lagen und da man auf der Terrasse die Pfirsichbowle trank.

Und plötzlich nimmt sie seinen Kopf in beide Hände und berührt seine Lippen in einem langen und heißen Kusse. Dann fahren die beiden rasch wie zwei ertappte Sünder auseinander. Die Uhr auf dem Kamin holt zum Schlage aus. Acht harte Töne. Der Major tritt über die Schwelle. Er wirft einen Blick auf die beiden und sagt kein weiteres Wort. Dann geht er wieder nach der Tür und ruft:

Frau Hof!

Die Stimme der Alten dringt aus der Küche herauf:

Herr Major!

Es ist acht, ich pflege pünktlich zu sein. Ist das Essen bereit?

Sofort, Herr Major!

Stellen Sie Wein kalt!

Mosel?

Jawohl, Mosel, Elfer. Vier Flaschen. Ich sterbe vor Durst.

Schön, Herr Major!

Berkersburg deutet mit einer herrischen Bewegung nach der Tür des Speisezimmers und die Beiden folgen seinem Winke, als sei der ein Befehl.

VI.

Melanie stellt die Rosen aus dem Vorgarten Adolfs auf die zum letzten Mal im Heim des Majors gedeckte Tafel und Frau Hof serviert die Lammkeule.

Ein dankbarer Blick aus den klaren Augen des Hauptmanns trifft die Herrin des Hauses. Der Major hat diesen Blick wohl bemerkt. Nichts ist ihm entgangen, nichts entgeht ihm, auch nicht die Szene im Salon, deren Zeuge er vorhin durch seine sprichwörtliche Pünktlichkeit werden musste.

Aber er lässt sich nichts merken. Er zerlegt die Keule sachgemäß, wie er das immer bei Tische zu tun pflegt, die blendendweiße Serviette in dem Kragen seines Waffenrockes. Melanie und Adolf glauben ihn ganz dieser Beschäftigung hingegeben, aber dennoch schielt er verstohlen zu den Beiden hinüber. Die lange, mühsam zurückgebannte Eifersucht beginnt an seinem Herzen zu nagen. Heute am letzten Abend, heute, da der Tag der Abrechnung endlich anbrechen wird. Nicht nur zwischen den Völkern Europas, so denkt der Major.

Während er noch das blutig rote Fleisch — so liebt er es und so muss es Frau Hof auf den Tisch bringen — von dem Knochen löst, nagen seine Zähne nervös an der Unterlippe, beißt er die Haare seines Schnauzbartes und brütet im Stillen vor sich hin.

Endlich nimmt er die Fleischplatte und sagt:

Darf ich dich bitten, Melanie, unserem lieben Gaste zuerst zu reichen.

Melanie kann es nicht entgehen, welch’ seltsame Betonung der Major dem Worte „lieben“ gibt.