Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Reino de Cordelia

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Literatura Reino de Cordelia

- Sprache: Spanisch

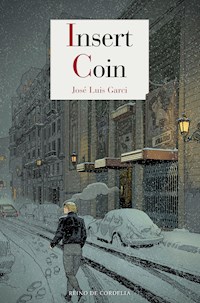

Durante algo más de treinta años el director de cine José Luis Garci, ganador de un Oscar, escribió veinticinco relatos que abarcan todos los géneros, desde la ciencia ficción y el thriller al erótico. El lector, por tanto, tiene donde elegir en este libro que él mismo ha titulado Insert Coin, y en el que resulta evidente su pasión por los grandes narradores de cuentos: Somerset Maugham, Chéjov, Maupassant, Borges, O. Henry, Bradbury, Roald Dahl, Fredric Brown, Baroja, Medardo Fraile, Ignacio Aldecoa, Paco Umbral o Bécquer. En todos subyace también su amor al cine y la nostalgia de un tiempo en el que la Gran Vía madrileña era un gran cartel de películas en el que un tipo con esmoquin abofeteaba a Rita Hayworth y Gary Cooper corría como un demonio hacia la Casa del Libro perseguido por los tambores de los indios semínolas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 192

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

94

Insert Coin

Primera edición en REINO DE CORDELIA, marzo de 2018

Segunda edición, junio de 2018

Edita: Reino de Cordelia

www.reinodecordelia.es

@reinodecordeliafacebook.com/reinodecordelia

Derechos exclusivos de esta edición en lengua española

© Reino de Cordelia, S.L.

C/Agustín de Betancourt, 25 - 5º PTA. 24

28003 Madrid

© José Luis Garci, 2018

Sobrecubierta: © Miguel Navia, 2018

IBIC: DNF

ISBN: 978-84-16968-46-6

eISBN: 978-84-18141-60-7

Depósito legal: M-11448-2018

Diseño y maquetación: Jesús Egido

Corrección de pruebas: Pepoa Rebollo

Imprime: Gráficas Zamart

Impreso en la Unión Europea

Printed in E. U.

Encuadernación: Felipe Méndez

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Insert Coin

José Luis Garci

Índice

Déjate de cuentos (A modo de prólogo)

La Gioconda está triste

La marciana

Efemérides

Aneurisma

Mendigos Warner Bros.

Mientras Venecia agoniza

Mnemos

Extraña condena

Si lo de la pelirroja no es nada

Sábado por la tarde

¡Bang!

Los mejores años de nuestra vida

Casita de muñecas

Goodbye, baby

Ciegos

Un milímetro

Sublime decisión

Ausencia

Navidades de película

Postal nocturna de Lisboa

Domingo de papá separado

Los padres magos

Un millar de capicúas

Vivir un cuento navideño

Gun Moll (A Hollywood Story)

Déjate de cuentos

(A modo de prólogo)

NUNCA HE SIDO muy de cuentos, ni siquiera de cuentos de viejas, y, menos aún, de cuentos chinos. Cuando era niño, mis padres jamás me contaron cuentos al acostarme. Me contaban películas. Mi madre, en particular, utilizaba con mucha frecuencia la expresión «Déjate de cuentos». Por ejemplo, cuando yo trataba de justificar mis malas notas en Conducta, asegurándole que todos hablábamos en clase pero que la profesora solo se fijaba en mí, entonces ella decía: «No me líes y déjate de cuentos». A pesar de estos antecedentes, soy un gran aficionado a leer relatos. Me entusiasman las narraciones de Somerset Maugham (pronúnciese Moom) y Chéjov, de Maupassant y Borges, de O. Henry y Bradbury, de Roald Dahl y Fredric Brown, incluso me lo paso muy bien con las short stories del llamado «realismo sucio», Carver a la cabeza. Pero también he disfrutado muchísimo con cuentos de escritores españoles, sobre todo con Vidas sombrías, de Baroja, y con los que escribieron Medardo Fraile, Ignacio Aldecoa, Paco Umbral o, antes, el gran Bécquer o la no menos extraordinaria Pardo Bazán.

Nunca he olvidado el impacto que me causaron «La intrusa» (Borges), «Don Sabelotodo» (Moom), «Mari Belcha» (Baroja), «Mientras siga brillando la luna» (Bradbury), «La última noche» (Salter), «El Horla» (Maupassant), «Un buen día para el pez plátano» (Salinger), «Bartleby el escribiente» (Melville), «Maese Pérez, el organista» (Bécquer) o «Los asesinos» (Hemingway).

Con Insert Coin, ya lo dice el título, pueden elegir ustedes las historias que más se acerquen a sus gustos, y sin tener que meter moneda alguna. He recuperado viejos cuentos de ciencia-ficción, de terror, de humor, melancólicos, románticos, autobiográficos, también de esos en los que no pasa nada (que son los que dan prestigio), y hasta «pornográficos». Hay relatos de mi primer libro, Bibidibabidibú, que publiqué en 1970, es decir, en el Antiguo Testamento; así mismo, he reunido algunas aventuras de Adam Blake, ese malhumorado periodista tan superado por el progreso y tan influido por Pat Hobby. Algunas narraciones fueron premiadas, como «Los mejores años de nuestra vida», y otras nacieron ya en el olvido, que fue el caso de «¡Bang!», mi favorita, y de la que, antes de que le echen ustedes un vistazo, advertirán que les he secreteado su gestación. Las hay, en fin, que tuvieron la suerte de ser llevadas a la pantalla: «La Gioconda está triste» (por mi querido Anchón Mercero), o «Mnemos», que filmé yo mismo.

Bien contado, ya lo dice el refrán, no hay cuento malo. El secreto está en que la idea sea brillante, y luego, claro, en narrarla con habilidad. Hay opiniones para todos los gustos de cómo deben escribirse los cuentos. Leídos con atención los mejores relatos de los maestros, no hay duda, para mí, de que la clave está en la amenidad. Estoy convencido de que SÉ AMENO fue el undécimo Mandamiento que Jehová entregó a Moisés en el Sinaí, y que, debido a algo que se me escapa —aunque los Monty Phyton seguro que lo conocen—, la Consigna se extravió, o iba en una Tabla aparte y se le cayó de las manos (como me chismorreó Mel Brooks) al gran Mago del pueblo hebreo, que lo mismo proporcionaba diariamente a los suyos bolsas de comida (el maná), que lograba que se abrieran las aguas del Mar Rojo. SÉ AMENO. Qué bien habría quedado la Sugerencia en el peliculón de DeMille, en medio de aquellos tremendos efectos especiales.

Estoy feliz de que estas veinticinco narraciones, desperdigadas por mi vida, vean otra vez la luz. Gracias, pues, muchas gracias, a la editorial Reino de Cordelia, y a Jesús Egido, su gran capitán. Es curioso, las historias de Insert Coin pertenecen todas al siglo pasado, cuando yo me dedicaba intensamente al cine y no a la escritura, salvo los guiones. Al principio, a lo que yo aspiraba era a ser Truman Capote o Joe Liebling, mucho más que Leo McCarey o Billy Wilder. Es obvio que no logré aproximarme a ninguna de las dos opciones. Sin embargo, quiero que sepan que, durante décadas, y esto sí viene a cuento, en mi pasaporte se podía leer escritor y no cineasta.

Todos los cuentos van fechados en el año de su redacción. Así se puede comprobar fácilmente lo poco que he ido mejorando.

Por último, quiero confesarles que hoy es un día muy especial para mí. He vuelto a teclear en mi querida máquina Olympia (modelo Mónica). Me la regaló mi padre en 1965. Con ella he escrito todas mis películas y, cómo no, también estos relatos de Insert Coin. Aporrear mi querida «máquina del tiempo» es algo que no había hecho desde hacía tres o cuatro años. La cosa es que me he ido acostumbrando a escribirlo todo a mano, con lo que hoy mi letra, ya de por sí confusa, puede competir de tú a tú con los enigmáticos garabatos de los médicos del Seguro. Soy —o era— un buen mecanógrafo. Aprendí en la Academia Caballero allá por los primeros sesenta. Eso sí, no pude hacerme con el título del «Método ciego», que se me resistió como tantas y tantas mujeres que me gustaron. Doscientos cincuenta, casi trescientas pulsaciones por minuto, ese ha sido mi límite. Pero he acariciado teclas de Underwoods —en la redacción de la revista Cinestudio—, de Lexicons 80 —cuando trabajaba en el Banco Ibérico—, incluso de Smith Premiers —en las oficinas de la Academia Auxiliar Militar de Villaverde, cuando era soldado y servía a la Patria.

Termino. Ahora (y juro por Dickens que este prólogo no va a convertirse en el cuento de nunca acabar); ahora mismo, decía, tengo una sensación de extrañeza tecleando otra vez mi Olympia. Es como si empezara a vivir una experiencia nueva, misteriosa. Percibo como si varios relámpagos alumbraran mi cerebro. Como un derrame memorial. Más sorprendente todavía: vuelvo a estar en cinta. Y no es ningún cuento, mamá.

J. L. G.

Madrid, 17 de diciembre, domingo, de 2017

Insert Coin

A Dante Gistau, que es del Atleti,y a David Gistau, que lo fue.

«La Gioconda» está triste

Para Luis Eduardo Aute

«Era algo mucho más divino quehumano contemplar su sonrisa».

GIORGIO VASARI

TODO EMPEZÓ en una ciudad llamada París. En un museo de esa ciudad llamado Louvre. Con una pintura de ese museo llamada La Gioconda.

Un vigilante nocturno fue quien primero lo advirtió. Sucedió así: estaba haciendo su última ronda cuando, al llegar a la mitad de la galería, la mirada de ella le dejó petrificado. Era muy extraño. Aquella mujer, en unas horas, había perdido toda su belleza, toda su serenidad, todo aquel aire —tan misterioso, por otra parte— de grandiosidad que emanaba de su semblante.

El vigilante se frotó los ojos con las manos y volvió a mirar. Sí. No había duda. Ante él, a un metro escaso, estaba «otra» mujer. De gesto duro, amargo. Con una mueca, entre patética, desolada y sádica, en lugar de su famosa sonrisa.

El director del museo apenas tardó diez minutos en llegar. Se notaba en que se había vestido precipitadamente: venía sin corbata y con el chaleco a medio abrochar. En realidad, no creyó una palabra de cuanto le había comunicado el vigilante por teléfono. Lo que se temía es que aquel hombre se hubiera vuelto loco e hiciera una barbaridad, si no la había hecho ya.

Al «verla» no pudo reaccionar. Era cierto. Sorprendente y absurdamente cierto. No sonreía.

Eso era todo.

El director del museo tembló ligeramente; su cabeza empezó a dar vueltas, unas vueltas muy lentas, y su frente y sus manos se llenaron de sudor. Luego, algo más tranquilo, marcó el número del ministerio de Cultura.

Media hora después, un lujoso coche negro se detuvo ante la entrada del Louvre. Del automóvil bajó, muy deprisa, un señor elegante y con cara de sueño, y dos hombres más, sin duda, escoltas. Haciendo caso omiso de las reverencias, el ministro subió la escalinata de dos en dos peldaños. Al llegar junto a La victoria de Samotracia, el pequeño cortejo corría ya sin disimulos.

El grupo se detuvo ante La Gioconda. El hombre elegante y con cara de sueño, el ministro de Cultura y Educación, despacio, se acercó al cuadro. Lo miró detenidamente. Al cabo de un buen rato pareció sentirse mal y retrocedió un paso; tuvo náuseas y pidió un vaso de agua; se lo bebió de un trago. Después dio la orden de cerrar el museo. Y, por último, se fue con sus escoltas.

SEMANAS MÁS TARDE, en la página de «Informaciones pintorescas» de un periódico de Rhode Island, apareció una noticia bastante curiosa. Venía a ser algo parecido a esto: «Una reproducción de la admirable Gioconda, de Da Vinci, que se halla en el museo de Providence —una copia de escaso valor—, ha aparecido, en la mañana de ayer, sin su sonrisa habitual. Por el contrario, se encontraba como enfadada».

Desde luego, la noticia pasó inadvertida. Aquel periódico no era importante; solo se distribuía en algunos países occidentales. Lo que no se podía negar era la excelente calidad del material gráfico que acompañaba la información. Las fotografías de aquella triste Gioconda —«La Gioconda está triste», se titulaba el reportaje—, en excelente color, no parecían manipuladas, y, si lo estaban, era un trucaje excepcional.

Algún otro periódico —ya de tirada normal, es decir, todo el planeta— volvió sobre lo mismo; y luego, otro más. Total: que se creó el conocido estado de opinión. La televisión, los tebeos y los organismos continentales y mundiales de psiquiatría (poderes infalibles), exigieron enérgicamente que el museo parisino abriese sus puertas —el Louvre entonces se hallaba cerrado porque, según se informaba, estaban llevándose a cabo grandes reparaciones—, para que todos pudieran ver qué ocurría con aquella dichosa pintura de Leonardo.

No hubo más remedio. El ministro de Cultura, Monsieur Godard, dio orden de que entrase un amplio grupo de representantes de todos los poderes, incluidos los económicos. Y millones de personas —todo el mundo, prácticamente, porque se hizo una conexión especial—, vieron el rostro serio de Monna Lisa.

La Ciudad de la Luz fue invadida por un ejército de peritos y técnicos llegados de todos los países. Se analizó el cuadro cien veces. Mil. Pero fue inútil. Quedó claro, eso sí, que la pintura no había sido falsificada. El cuadro del Louvre era el mismo retrato que Leonardo le había hecho, en 1503, a Monna Lisa del Giocondo, también conocida como Constanza d’Avalos, duquesa de Francavilla.

Se produjo un tumulto tremendo en los medios de comunicación. Casi al instante, telegramas y llamadas de museos de los cinco continentes —en casi todos ellos había reproducciones del célebre cuadro— anunciaban que «sus» Giocondas, de repente, se habían puesto serias, tristes, raras…

Acudieron entonces a París muchos pintores, de todos los estilos. Retratistas y vanguardistas, figurativos y abstractos, se daban la mano, sin fiarse. Era difícil prever a qué estilo iría mejor la «nueva» Gioconda. Todos coincidían, sin embargo, en una misma idea: querían recoger la nueva mueca o expresión, o como quisiera llamársele, de la «mujer».

Imposible. Al llegar a los ojos, a la boca, a la nariz, el pincel no obedecía. Sencillamente eso: el pincel trazaba otro rasgo, otra cara. Y llegaron los aficionados y los pintores de domingo. Gente que nunca había atrapado con su pulgar una paleta intentaba la aventura. Sin suerte, por supuesto.

A alguien de una emisora de radio se le ocurrió la idea de pintar, de nuevo, a la antigua mujer, tal y como la inmortalizara Leonardo. Pero tampoco se pudo. No existía ya, en ningún país, grabado, fotografía o libro de arte que conservase aquella inmóvil, sonriente y ambigua y misteriosa máscara de la dama italiana.

Durante una semana, la prensa, la televisión, los comunicólogos de los mass media, los sociólogos, incluso los médicos, los sacerdotes y los políticos, dieron toda clase de teorías para explicar el fenómeno. Se buscaron miles de argumentos, de motivos… ¿Qué rayos ocurría con aquella criatura de cejas depiladas, rostro redondo, mirada vaga, fija e inaccesible? Era un enigma… Pero ¿acaso ella no venía representando para el ser humano, desde hacía varios siglos, precisamente eso que definimos como el misterio?

UNA MAÑANA, una mujer, al decir «Buenos días» a su vecina, se dio cuenta de que no podía sonreír. Era terrible. Lo volvió a intentar. Nada. Hizo más esfuerzos. Daba igual. Lo que descubrió después fue más grave aún. Recordó que no había visto reír a nadie en las últimas veinticuatro horas.

Más tarde, otras personas también advirtieron aquello.

Los hombres miraban a sus mujeres de forma extraña; y estas a sus maridos, novios y amigos con el mismo desconcierto. Hasta los niños salían de los colegios sin alborotar, en perfectas filas de a dos, en completo silencio, y así se comportaban hasta que llegaban los autocares que los llevaban a sus casas.

UNA NOCHE se dio la noticia. Se había perdido la risa. El planeta había dejado de reír. Pocas horas más tarde, personas de todas las condiciones sociales y de cualquier edad, se sintieron diferentes. Y es que el nuevo gesto —idéntico, exacto— de la «Mujer» (así se la llamaba) fue reproduciéndose en la cara de los viejos, de los jóvenes y de los que morían o acababan de nacer. El mundo se pobló con ocho mil millones de Giocondas tristes.

Los gobiernos intentaron remediar y aquello durante algún tiempo. Cirujanos plásticos trataron de cambiar los rostros, de borrar aquella expresión que, día a día, se volvía más terrorífica. Pero también fue inútil. Terminadas las intervenciones quirúrgicas, cuando se quitaban las vendas y algodones, allí estaba ella en los rostros de los y las que se habían operado.

Se proyectaron en todas partes películas cómicas. Películas que estaban olvidadas desde hacía años y años, en polvorientas filmotecas, en las videotecas de las televisiones. Volvieron a verse, en las paredes-pantallas de las casas, los rostros embadurnados de tartas, las carreras, los golpes, los resbalones. Algo que podía haber hecho sonreír, e incluso reír, a chicos y grandes. Pero aquellas películas no eran como contaban los libros: no había resbalones; ni golpes; y cuando alguien tiraba un pastel a Oliver Hardy, este, presintiéndolo, se agachaba, y la tarta se estrellaba en la pared.

Hubo otros intentos con los payasos… Pero los Pierrots y los Augustos, vestidos con ropas anchas, pintarrajeados con kilos de maquillaje, no podían actuar. Y por más que lo intentaban, sus piruetas eran, en todo momento, perfectas, precisas, sin ningún titubeo.

AL DAR UNA VUELTA en la cama, la mujer dijo: «Esto es el fin»; el marido, aunque estaba despierto, no contestó. Pero ya no pudo dormir.

Nadie había recordado aquellas palabras de Walter Pater sobre la Gioconda: «… Suya es la cabeza sobre la que todos los fines del mundo se acumulan y sus párpados están algo cansados…».

Poco a poco, lentamente, muy despacio, el planeta —la Humanidad— fue deteniéndose, muy despacio, lentamente, poco a poco.

Y cuando ya nadie creía en nada, cuando ya nadie pensaba nada, alguien lanzó la idea. Y como era la única idea que había en el mundo, se aceptó. Fue algo sencillo. Una ocurrencia muy simple. Todos, a un tiempo, ante sus pantallas —sincronizadas a la misma hora, en el mismo segundo—, intentarían, con todas sus fuerzas, crear, producir una sonrisa.

Llegado el momento, el locutor anunció:

—¡Ahora, intentémoslo ahora!…

Hubo una prolongada pausa. Después, la Tierra estalló hecha pedazos en un trillón de carcajadas.

[1966]

La marciana

SE LLAMABA TOM. Tenía treinta años. Y deseaba vivir en paz en Marte. Eso era todo.

Cuando la gente de la NASA le propuso el viaje, no lo dudó. Y no por el hecho de ser el primer hombre que fuese a Marte. No. Qué va. A Tom eso le traía sin cuidado. Aceptó porque estaba cansado de vivir en medio de ciudades estúpidas y de empleos estúpidos, de relacionarse con hombres estúpidos y de hacer el amor con mujeres más estúpidas aún, y de leer libros estériles, ver una televisión alienante y escuchar radios monótonas… Aceptó para huir de un mundo sin apenas bosques (todos los talaban para hacer carreteras, edificios, carreteras, edificios…), sin apenas flores, sin columpios, sin «Buenos días, ¿ha visto qué día tan maravilloso tenemos…?». Aceptó porque no quería dejar hijos en ese planeta azul; porque no quería que un día (o una tarde, o una noche, o una madrugada) le echaran encima aquella tierra yerma. Sentía vergüenza de pertenecer a un odioso universo de engaños, envidias, resentimientos…

Aceptó, simplemente, porque estaba harto de la Tierra.

EL SOL SURGIÓ, muy despacio, entre unas montañas azules.

Un poco más tarde, los rayos fueron extendiéndose, ya más veloces, sobre la rojiza llanura marciana, y, luego, a través de los largos, rectos y frescos canales. El sol siguió extendiéndose hasta que uno de sus rayos despertó a Tom.

Abrió los ojos y sonrió. Había dormido profundamente, sin ningún sobresalto, la noche entera. Había dormido como no recordaba haberlo hecho nunca antes. Ni siquiera cuando era niño. Se levantó feliz y se puso a silbar una vieja melodía de Bob Dylan:

«How many roads must a man walk down

Before you call him a man…?».1

Mientras silbaba, comenzó a prender fuego al cohete y a todo lo que había dentro. Cuando la plateada nave era una hoguera, dio vueltas y más vueltas a su alrededor, como los indios en los westerns. También arrojó a las llamas su documento de identificación. Y mientras su fotografía se iba quemando, mientras su rostro desaparecía, se sintió sorprendentemente alegre. Le pareció que allí no solo se quemaba su forma de vivir, sino que ardían siglos de prejuicios. Era estupendo, pensaba, quemar un mundo en veinte segundos.

Cuando ya no quedaba nada del cohete, aspiró con fuerza el aire marciano, que sabía a miel, y echó a caminar, silbando.

Allá a lo lejos, como una verruga de mampostería, se hallaba el pequeño pueblo. Sus casas eran de una planta y estaban rodeadas por los frescos canales; de los frondosos y amarillentos bosques, llegaban olores a jengibre; y en el pequeño lago, tan limpio y tan azul como el propio cielo, se deslizaban las pequeñas embarcaciones de cristal.

Era un día espléndido. Una preciosa mañana de primavera marciana. El planeta rojo parecía vibrar con el canto de los pájaros y el olor a limón que desprendían las plantas. Era inútil intentar analizar, buscar teorías o interpretaciones al porqué de aquella belleza. Tom respiraba sosiego, como si estuviera dentro de una pintura de Vermeer o Velázquez. Nunca se había encontrado tan relajado. Y, además, algo sedante, embriagador, eufórico, le envolvía.

Tom era tan feliz que ni siquiera se asustaba de saberse tan feliz. Tom estaba enamorado. No menos que Romeo de Julieta o Rick de Isla. El día anterior, el de su llegada, Tom había conocido a H-Lou. ¡Oh, H-Lou…!

Tom y H-Lou habían paseado durante toda la tarde. H-Lou le había presentado a sus amigos, le había mostrado sus paisajes, le había revelado sus recuerdos. En un segundo, con una sola mirada, H-Lou le había hecho comprender todo sobre ella. Y Tom no tuvo necesidad de explicarle quién era.

Ella sonreía.

—H-Lou, te quiero, te quiero… —Y el eco repetía las palabras de Tom mil, un millón de veces, a lo largo y ancho de los valles y las montañas naranjas.

H-Lou le acariciaba. «Allí ya no saben lo que es una caricia», pensaba Tom. Y de los grandes y dorados ojos de la mujer salían también, mil, un millón de palabras de amor, como en una cantata de Bach.

¡Oh, H-Lou…! Era imposible no adorar su cabello ámbar pálido, sus ojos de oro, sus labios rosados, unos labios en los que uno podía adormecerse mientras los besaba. Y su olor. Ella olía a amor, a la Navidad de su infancia. Y su sonrisa. Aquella sonrisa suave que se extendía, entre ríos de plata y desiertos de algodón, por un mundo coloreado con sus sueños.

Sí. Claro que sí. La quería. La amaba. La necesitaba. Necesitaba a H-Lou como jamás pudo imaginar que necesitasen los seres humanos.

Tom tenía grandes planes. Trabajaría la tierra, aquella hermosa y blanda tierra. Vería salir el sol todos los días. Tendría hijos. Sus hijos serían marcianos. Y ello le alegraba aún más. Pescaría con ellos en los canales. Y por las tardes, a la hora del crepúsculo, escucharía las músicas delicadas y melancólicas que cantaban las mujeres…

Hasta que llegase otra expedición pasaría mucho tiempo. Quizá hasta era posible que no vinieran más. Ojalá.

H-Lou, te quiero, te quiero…, cantaba Tom, mientras caminaba entre los árboles de verde malaquita.

H-LOU ESTABA SENTADA en el porche de su casa. Leía. Al ver acercarse a Tom, cerró el libro. Y su aliento, y el paisaje, y su sonrisa, se mezclaron con el aire…

Saludó a Tom con la mano. Pero cuando Tom se acercó más, la cara de H-Lou perdió su alegría, que fue deshaciéndose, lenta y suavemente, en la fresca atmósfera de aquella incomparable primavera.

La marciana abrió mucho los ojos y, rápidamente, empezó a llorar. Sus doradas lágrimas, con olor a mundo infeliz, caían al suelo y producían sonidos de tristeza y amargura.

Tom no comprendió qué ocurría. Hasta que H-Lou le tomó una mano y, sin dejar de llorar, le condujo a un canal largo, recto, casi transparente. Tom seguía mirándola. Presintió que su alma se vaciaría en pocos segundos. Así fue. Quiso hablar. Pero de sus labios no salió nada. Solo un río de aire, un río de impotencia y fracaso.

Las lágrimas de H-Lou habían inundado su cara. Se esparcían por el canal depositando en este unas ondas pequeñitas que, poco a poco, iban agrandándose. Hasta que una de esas ondas, finalmente, dejó paso a la figura de Tom.