7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Detective Gemma Woodstock ermittelt in Australien

- Sprache: Deutsch

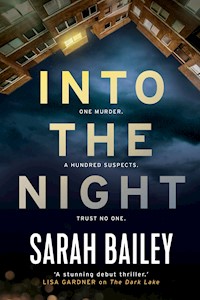

"Mord am Filmset"

Detective Sergeant Gemma Woodstock macht Karriere in der Großstadt. In Melbourne muss sie einen Mord bei Dreharbeiten aufklären. Der angehende Hollywoodstar Nick Fleet wird vor laufender Kamera und in Anwesenheit dutzender Zeugen erstochen. Wer könnte dieses Verbrechen begangen haben? Wer ist der Nutznießer? Verdächtige gibt es mehr als genug. Man kann weder seinen Kollegen noch seinen Freunden oder seiner Familie trauen.

Es ist harte Ermittlerarbeit, aber Gemma durchschaut nach und nach die Scheinwelt des Glamours und findet unter den vielen Verdächtigen den Mörder. Dabei zeigt Sarah Bailey mit Gemma Woodstock auch die privaten Seiten einer Ermittlerfigur und das Leben „down under“ im Winter.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 622

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Das Buch

Detective Sergeant Emma Woodstock hat alles zurückgelassen, auch ihren kleinen Sohn, um im winterlich-grauen Melbourne ein neues Leben zu beginnen. Zwei brisante Todesfälle erfordern ihre ganze Aufmerksamkeit, aber dann wird der junge Filmstar Sterling Wade bei Dreharbeiten zu seinem neuen Film vor laufenden Kameras erstochen. Der Täter kann im Tumult entkommen. Der Tod des Stars schlägt enorme Wellen und hat oberste Priorität, alle anderen Fälle müssen zurückgestellt werden. Emma Woodstock und ihr Kollege Nick Fleet stehen gewaltig unter Druck, vor allem weil keinerlei Motiv erkennbar ist. Handelt es sich um einen Unfall mit einer falschen Requisite? Ist der Täter ein nach Ruhm gierender Psychopath? Ein Konkurrent? Geht es um Eifersucht? Fieberhaft ermitteln Woodstock und Fleet im Umfeld des Filmstars und stoßen auf sorgsam gehütete Geheimnisse hinter der makellosen Glamourfassade des Filmbusiness. Und schon bald berührt der Fall auf ungeahnte Weise auch Emmas Privatleben.

Nach ihrem viel gelobten Debüt liefert Sarah Bailey erneut eine starke Geschichte um ihre ebenso vielschichtige wie eigenwillige Ermittlerin Emma Woodstock.

Die Autorin

Sarah Bailey lebt mit ihren beiden Söhnen in Melbourne und leitet dort eine Agentur für Kommunikation. Nach ihrem Debütroman »Dark Lake«, der u.a. mit dem renommierten Ned Kelly Award ausgezeichnet wurde, ist »Into the Night« der zweite Fall für Detective Sergeant Gemma Woodstock.

»Packender Thriller über Lügen und Schuld.« Für Sie über »Dark Lake«

SARAH BAILEY

INTO THE NIGHT

KRIMINALROMAN

Aus dem australischen Englischvon Astrid Arz

C. Bertelsmann

Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel Into the Night im Verlag Allen & Unwin, Sydney. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2018 by Sarah Bailey

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020

beim C. Bertelsmann Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-24104-9V002www.cbertelsmann.de

Melbourne, dies hier geht auf dich

»Die ewigen Sterne kommen wieder zum Vorschein, sobald es finster genug ist.«

Thomas Carlyle

Dienstag, 14. August 0.14 Uhr

Mit jedem Atemzug schneidet eiskalte Luft in meine Lunge. Um die Durchblutung meiner tauben Füße anzuregen, gehe ich an die andere Seite des Tunnels. Spähe in seine schwarzen Tiefen. Bestimmt nichts weiter als eine lange Röhre Beton und Abfall, Unterschlupf für Ratten und Mäuse, die irgendwann in andere Betonkorridore unter harmlosen Straßen und Gebäuden mündet. Verblasste Graffiti haften an der gewölbten Wand, die bunten Hieroglyphen grell beleuchtet von einer Handy-Taschenlampe. Das Polizei-Absperrband vor dem Eingang ist noch straff gespannt, es zittert kaum merklich im Windhauch. Der nahe gelegene Asphaltweg ist spiegelglatt vom Regen. Hoch oben lugt ein feister Mond auf die stumpfen Ränder der Stadt herab. Während ich weiße Dampfwölkchen ausatme, denke ich daran, wie viel düsterer die Tatorte hier immer aussehen als zuvor in Smithson. Irgendwie so viel finsterer.

Ich ließ mich gerade in meine zweite Stunde Schlaf fallen, als der Anruf kam. Körperverletzung mit Todesfolge in Carlton. Während ich das Handy ablegte, warf ich einen Blick auf den leise schnarchenden Mann im extrabreiten Bett neben mir. Ich schlüpfte aus dem warmen Kokon, stolperte in das kleine Wohnzimmer und zog leise die Kleider wieder an, die ich erst vor einer guten Stunde abgestreift hatte.

Nachdem ich die Tür hinter mir zugezogen hatte, ging ich zum Aufzug und eilte mit gesenktem Blick durch die glänzende Lobby, ehe ich ins Taxi sprang. Die Stadt ist nachts kleiner, und jetzt, keine Viertelstunde später, starre ich einem Toten ins Gesicht, während mir der Wind in Nase und Ohren beißt.

Mein Körper schreit nach Ruhe. Mein Atem schmeckt nach Wein. Auf der Haut spüre ich noch den Sex. Ich wickle mich fester in meinen Wollmantel und schüttle den Kopf, zwinge mich zu der Einsicht, dass zumindest in den nächsten paar Stunden an Schlaf nicht zu denken ist.

Die Kriminaltechniker in ihren leuchtend weißen, bauschigen Overalls gehen schweigend ihrer Arbeit nach. Behandschuht, die Zähne zusammengebissen, pflücken sie mit Pinzetten Gegenstände vom Boden auf und lassen sie behutsam in Asservatenbeutel fallen, während sie die Lage vor Ort mit erfahrenem Blick abschätzen.

Ich höre nichts als das unendliche Summen der langen Nacht.

Als in der tristen Umgebung ein Kamerablitz aufleuchtet – einmal, zweimal, schon wieder –, zucke ich etwas zusammen, und es erinnert mich an ein Musikvideo. Doch anstelle von lasziv tanzenden Silhouetten ist da nur das Profil des Opfers, mit vornübergekippt hängendem Kopf, den Rücken fest an die Wand gelehnt. Im Tode schmiegen sich die knorrigen Finger des alten Mannes sanft zusammengerollt in die Handflächen. Sein kahler Schädel wird partiell von einer löchrigen Wollmütze vor der Kälte geschützt. Die Trainingshose ist bis zu den Knien herabgezogen, doch das zu große Hemd bedeckt den Schritt. Das trocknende Blut an seinen Händen deutet auf seinen Versuch hin, das Leben in seinem Körper festzuhalten. Trotz der Umstände wollte er nicht sterben. Vermischt mit dem Müll auf dem Boden, bildet das Dunkelrot eine trübe, übelriechende Pfütze. Ich frage mich, ob noch jemand am Leben ist, der sich an ihn als Kind erinnert. Was wohl mit seiner Mutter ist.

Eine glühende Zigarettenspitze wippt in mein Gesichtsfeld.

»Dass man hier rausmuss, also echt«, sagt Detective Sergeant Nick Fleet, drückt die Kippe aus und steckt sie sich in einer Plastiktüte in die Tasche.

Der vertraute Geruch steigt mir in die Nase, und sofort spüre ich den alten Jieper.

»Es ist ziemlich abgelegen«, halte ich fest. »Und schlecht beleuchtet. Man könnte leicht davon ausgehen, dass man hier draußen mit so ziemlich allem durchkommt.«

Fleet schnaubt. »Also wenn die Zeugin nicht wäre, hätte ich gedacht, dass da ein Schwulendate aus dem Ruder gelaufen ist, wo unser Mann hier halb nackt ist.« Fleet späht mit gerümpfter Nase zum Leichnam im Tunnel. »Aber wird ja wohl eher eine Vergeltungstat in der Drogenszene gewesen sein. Das Übliche.«

»Vielleicht«, antworte ich, »aber eher unwahrscheinlich. Alles hier deutet darauf hin, dass er überrascht wurde. Ich glaube, dass er an die Wand gepinkelt hat, als er überfallen wurde.« Ich zeige auf die ranzige runde Pfütze in der Nähe der Leiche.

Fleet räuspert sich laut, und von dem Schleimrasseln wird mir schlecht. »Ich setze immer noch auf Drogen.«

»Kann natürlich sein«, sage ich, »aber nichts deutet darauf hin, dass er das Zeug genommen oder vertickt hat. Weder Einstichstellen noch Drogenutensilien.«

»Vielleicht hat er sich mit wem angelegt.«

»Vielleicht«, sage ich knapp.

Fleet schnalzt mit der Zunge. »Wir müssen da ganz unvoreingenommen rangehen, Gemma«, verkündet er aufgesetzt lebensklug. »Schließlich stehen wir noch am Anfang.«

Gerade als ich am liebsten genervt reagieren möchte, schwenken Autoscheinwerfer in der Nähe durch die Dunkelheit. Hinter uns bellt plötzlich ein Hund. Gleich darauf duckt sich unser Chef, Chief Inspector Toby Isaacs, unter dem Absperrband durch und betritt den Tunnel. Er nickt erst mir, dann Fleet zu und inspiziert dann mit weit aufgerissenen grauen Augen den Tatort. Ohne eine Miene zu verziehen, heftet er den Blick auf die abgetragenen Schnürstiefel des Alten; die linke Sohle klafft an den Zehen auf wie ein plärrendes Maul.

»Was wissen wir?«, fragt Isaacs.

»Er wurde erstochen«, sage ich mit gerader Haltung und kräftig klingender Stimme. »Sieht nach einer einzelnen Stichwunde aus, auch wenn wir ihn noch nicht bewegt haben. Keine Waffe zu sehen. Ich sorge dafür, dass morgen bei Tagesanbruch ein Suchtrupp antritt, und sehe zu, was für Überwachungsvideos wir aus der Gegend bekommen können, auch wenn das ganz nach Sackgasse aussieht. Keine Kameras weit und breit.«

Isaacs nickt kurz. »Und wir können sicher sein, dass er obdachlos war?«

»Dem Augenschein nach ja, eindeutig«, bestätige ich.

»Und dem Geruch nach«, sagt Fleet. Er zeigt am Team der Spurensicherung vorbei auf eine Decke und einen schmuddeligen Rucksack. »Das da drüben sieht nach seinem Schlafzimmer aus.«

»Wir konnten keinen Ausweis finden«, ergänze ich.

»Wo ist die Zeugin jetzt?«, fragt Isaacs und sieht sich um.

»Auf dem Revier«, sage ich ihm. »Wenn wir hier fertig sind, fahren wir hin und nehmen ihre Aussage auf. Offenbar ist sie selbst älter und obdachlos. Auf dem Weg hierher hab ich mit dem Polizisten gesprochen, der bei ihr ist, und er sagt, sie ist in keiner guten Verfassung.«

»Sie hat ganz sicher nichts damit zu tun?«

»Hört sich nicht so an. Er hat gesagt, dass sie außer sich vor Angst ist.«

Isaacs presst die Lippen aufeinander. »Haben wir eine brauchbare Täterbeschreibung?«

»Ein Mann mit Kapuzenpulli«, antworte ich. »Wir versuchen, mehr aus ihr rauszubekommen, aber bei der Dunkelheit hier draußen wird sie nicht allzu viel gesehen haben.«

»Männer in Kapuzenpullis sind aber auch wirklich die Wurzel allen Übels, was?«, witzelt Fleet.

Ich sehe zu, wie er sich am Ellbogen kratzt und mit der Hand grob durch das drahtige Haar fährt. Isaacs scheint ihn eher zu dulden als zu bevorzugen, was Fleet offenbar nichts ausmacht – aber Nick Fleet steht wohl auch sonst über den Dingen.

In den drei Monaten, die ich jetzt in Melbourne bin, habe ich enger mit ihm als mit jedem anderen Kollegen zusammengearbeitet. Er ist Detective Sergeant wie ich, aber ein gutes Stück älter – es würde mich wundern, wenn er erst vierzig wäre. Mein Gespür sagt mir, dass er vor seinem Eintritt in den Polizeidienst ein vollkommen anderes Leben geführt hat. Ich habe ziemlich rasch festgestellt, dass ihm ein Ruf als Frauenheld vorauseilt, auch wenn sich mir der Grund dafür noch nicht so ganz erschließt. Er ist unattraktiv behaart, häufig rüpelhaft und hat etwas Grobes, Ungehobeltes, weiß sich nicht zu benehmen.

Die Spurensucher nehmen sich jetzt den Bettzeugstapel vor. Die Kamera leuchtet wieder auf, ehe ein Pullover und eine verblichene Picknickdecke rasch eingetütet werden.

Isaacs reibt sich die Hände und haucht hinein. »Hoffentlich war es jemand aus seinem Milieu. Ein Hassverbrechen gegen Obdachlose ist das Letzte, was wir brauchen können.«

»Ich geh noch eine rauchen«, verkündet Fleet. »Und schau mich bei der Gelegenheit gleich noch etwas um.«

Isaacs verschränkt nur die Arme und wippt etwas auf den Ballen vor und zurück. Er wendet den Kopf, um die Landschaft mit Gras und Bäumen zu betrachten, das kantige Profil scharf umrissen. Im Mondlicht sieht sein Haar silbern aus. Wie stets werde ich nicht aus ihm schlau.

Ich blicke an Isaacs vorbei auf das Gewirr von Lichtern und verschachtelten Dächern im Hintergrund. Mir ist unbehaglich zumute, nicht zu wissen, wer uns aus dem Dunkeln beobachten könnte.

»Detective Woodstock?«, sagt Brenton Cardona, ein erfahrener Techniker. »Wir werden ihn gleich abtransportieren, einverstanden?«

Unter Isaacs’ Blicken stimme ich zu, ehe ich ein letztes Mal neben dem namenlosen Opfer in die Hocke gehe. Vorsichtig einen Bogen um Blut und Dreck machend, sehe ich ihm ins Gesicht. Die speichelglänzende Unterlippe hängt etwas herab. Sein Blick aus leeren Augen ist auf die verschlissenen Schuhe gesenkt. Ich würde ihn auf etwa fünfundsechzig schätzen, doch die Schmutzschichten auf der ledrigen, pockennarbigen Haut erschweren eine Bestimmung. Er könnte auch viel jünger sein. Mit knirschenden Zähnen male ich mir im Geiste sein makabres Ende aus: ganz kurz nur zu merken, dass da jemand ist, verblüfft, von hinten gepackt und herumgewirbelt zu werden. Der grelle Schmerz, als ihm ein Messer in die Brust gestoßen wird und er mit weit aufgerissenen Augen das eigene Blut aus dem Herzen auf den Boden fließen sieht. Die Panik, als er seinen Tod ahnt. Das Entsetzen.

Ich kann unmöglich wissen, ob er ein guter oder schlechter Mensch war oder irgendetwas dazwischen. Doch was auch immer am Ende geschehen sein mag, dieser tote alte Mann – erstochen, vornüber gesackt, leblos – sieht aus wie ein verlassener kleiner Junge.

Dienstag, 14. August 19.43 Uhr

Die schwere Tür fällt mit einem dumpfen Knall hinter mir ins Schloss, und ich stehe eine Zeit lang in dem dunklen Schuhschachtelflur. Ich will nur runterkommen, während der Tag zu Ende geht. Der brutale Tod dieses Obdachlosen nagt an mir, sein zusammengesackter Leichnam lastet schwer auf meinen Gedanken. Ich gehe zum Wohnzimmerfenster und sehe mir das bunte Gewimmel unten an. Autos kriechen die schnurgeraden Straßen entlang, das aggressive Aufleuchten roter Bremslichter zeugt vom kollektiven Frust ihrer Fahrer. Hier hat es jeder wahnsinnig eilig, irgendwo hinzukommen.

Mein Apartment liegt am Nordende von Melbourne, nahe der Ecke Little Collins und Exhibition Street. Und zwar im achten Stock; der Blick lässt die Stadt so großartig wirken. Meine Heimatstadt Smithson im ländlichen New South Wales wächst zwar stetig, doch die Zahl von etwas über fünfundzwanzigtausend Einwohnern kann bei Weitem nicht mit dem Wahnsinnsschmelztiegel mithalten, den Melbourne in seinen Stadtgrenzen fasst.

Ich lasse meinen Schlüssel auf die Kücheninsel fallen, lege die Jacke ab und stelle die betagte Wandheizung an. Stotternd springt sie an und füllt den Raum mehr schlecht als recht mit abgestandener warmer Luft.

Schließlich habe ich kurz vor drei Uhr morgens die Dienststelle verlassen, aufgekratzt dank Koffein, die Augen wie zwei heiße Scheiben im Gesicht, nachdem ich die verängstigte Zeugin Lara Maxwell befragt hatte. Lara konnte uns nicht viel sagen und kannte das Opfer nur als Walt. Die beiden Obdachlosen hatten sich manchmal miteinander unterhalten, doch sie sagte, er sei eher ein Einzelgänger gewesen, und beschrieb ihn als harmloses, schlichtes Gemüt. Sie habe oft gesehen, wie er mit den Tauben redete oder Musicalmelodien vor sich hin pfiff. Das leichte Opfer schlechthin.

Fleet und ich beruhigten Lara und besorgten ihr eine vorübergehende Unterkunft, bevor wir uns jeder nach Hause aufmachten.

Als ich gegen Mittag wieder zum Dienst antrat, hatte Isaacs Ralph Myers zum leitenden Ermittler bestimmt, und die Identität des Toten war geklärt. Ich schluckte meine Enttäuschung runter, wieder übergangen zu werden, und nahm an der ersten Einsatzbesprechung teil.

Unser Opfer Walter Miller, ein zweiundsechzigjähriger psychisch labiler Langzeitobdachloser, lebte seit über zwanzig Jahren auf der Straße. Seine letzte feste Adresse stammte aus den Neunzigerjahren. Tammy Miller, seine dreiunddreißigjährige Tochter, hatte ihren Vater seit fast zwanzig Jahren nicht mehr gesehen, nachdem ihre Mutter, Walters Exfrau, den Kontakt zu ihm abgebrochen hatte. Tammy, mittlerweile eine Eventmanagerin mit zwei kleinen Kindern, weiß offenbar mit der Nachricht von der Ermordung des ihr entfremdeten Vaters wenig anzufangen. Plötzlich trauert sie um einen Mann, der schon vor Jahren in vielerlei Hinsicht für sie gestorben ist. Ihre Mutter starb 2013, und der Schock, sich als Waise wiederzufinden, noch dazu die grausigen Umstände von Walters Tod, all das stand ihr ins Gesicht geschrieben, als Ralph und ich sie in einen Verhörraum brachten.

Gegen drei Uhr nachmittags wurde ich an den Tatort zurückgeschickt, um Arbeiter in nahe gelegenen Fabriken zu befragen. War ihnen am Vorabend irgendetwas aufgefallen? Nein. Zu der Zeit, als Walter sein brutales Schicksal ereilte, lagen sie alle schon längst gut zugedeckt im Bett.

Bislang enthüllen unsere Ermittlungen ein Leben, das ebenso einsam war wie sein Tod. Überhaupt kein Motiv für den Überfall ist ersichtlich, falls es sich nicht schlicht um kaltblütige Mordlust handelte. Wir werden sein Umfeld weiter überprüfen, seine letzten Kontakte analysieren und seine Bewegungen nachverfolgen, weil es besser ist, einen Schuldigen als keinen zu haben, und wenn es das Opfer selbst ist. Doch mir kommt es bereits so vor, als würde Walters Tod eine unerklärliche Gewalttat bleiben. Schlecht für die Statistik. Manchmal riecht man es förmlich.

Ich gehe an meiner Schlafkammer vorbei, drauf und dran, mich einfach ins ungemachte Bett fallen zu lassen. Aber das geht noch nicht. Es ist ein Ben-Abend, fast schon Zeit für unser Telefonat. Ich sollte jetzt essen, damit ich mich nachher voll und ganz auf sein Gesicht und seine Stimme konzentrieren kann. Das flaue Gefühl im Magen, das kenne ich, vor den Gesprächen mit Ben ist es immer das Gleiche. Mein Körper spürt es schon, bevor ich es mir bewusst mache. Es gleicht einem Verliebtheitsgefühl, wenn auch fest eingewickelt in ein Band aus Melancholie. Ich unterhalte mich so gern mit ihm, doch es ist auch furchtbar unbefriedigend und tut jedes Mal so weh, wenn er auflegt, dass ich mich immer noch frage, ob der Rauschzustand das vernichtend niederschmetternde Runterkommen lohnt. Doch natürlich geht es bei all dem nicht in erster Linie um mich.

Meine Beziehung mit Bens Vater Scott hatte sich am Ende einfach erledigt. Nachdem ich vor ein paar Jahren einen großen Mordfall gelöst hatte, bei dem das Opfer eine ehemalige Klassenkameradin von mir war, war ich innerlich ausgebrannt. Mit dem Mordfall Rosalind Ryan hatte ich mich vollkommen verausgabt. Er hatte so vieles aus meiner Vergangenheit in die Gegenwart hochgeholt, dass ich irgendwann unter der Last zusammenbrach.

Direkt nach dem Fall Rosalind näherten Scott und ich uns wieder an, nur um schließlich noch weiter auseinanderzudriften als je zuvor. Scott gab sich Mühe, das weiß ich. Er ist ein robuster Mensch, innerlich und äußerlich: breitschultrig und stämmig, mit einer dichten schwarzen Mähne und von einer Zuverlässigkeit, wegen der er allerseits um Gefallen gebeten wird. Sein freundlicher Blick, hoffnungsvoll und bemüht, folgte mir durchs ganze Haus. Er suchte meine Nähe, wollte die Verbindung mit mir, doch zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mich nach ein paar Monaten äußerster Achtsamkeit auf mich, meine Entspannung und unsere zuvor etwas vernachlässigte Beziehung einfach wieder in das alte ausgefahrene Gleis zurückfallen ließ und meine gesamte Restenergie in die Arbeit steckte. Als Detective spitze, aber als Lebensgefährtin unbrauchbar und als Mutter nicht gerade ein Hauptgewinn. Rosalind spukte in meinen Albträumen herum, und ich trauerte Felix nach, meinem Kollegen, der sich zur Polizei in Sydney versetzen ließ. Unsere Affäre und die Fehlgeburt, die sie mir eingebrockt hatte, hatten mich zusammen mit den Gefühlen, die von Rosalinds Ermordung aufgewühlt wurden, schwer gebeutelt. Mit der Zeit stumpfte der Schmerz zu Teilnahmslosigkeit ab, die ich ungewollt gegen Scott wandte. Als hätte ich beschlossen, dass es keinen Sinn hatte, mir mit einem anderen Mann Mühe zu geben, wenn ich schon nicht mit Felix zusammen sein konnte. Äußerlich zwar vollkommen einsatzfähig, war ich innerlich doch fix und fertig, und irgendwann ging es so nicht mehr weiter. Als sich mir die Möglichkeit bot, mich nach Melbourne versetzen zu lassen, musste ich zuschlagen. Das Leben in Smithson hätte mich langsam, aber sicher erstickt.

An die Arbeitsplatte gelehnt, sehe ich mich in meiner Miniküche um. Mit Kochen gebe ich mich gar nicht erst ab, doch ich weiß, dass ich etwas im Magen brauche, besonders nach meinem aus Kaffee bestehenden Mittagessen und dem Nachmittagsimbiss aus Crackern und Kaugummi. Seit ich hier bin, habe ich über fünf Kilo abgenommen. Ich stelle den Gasherd an. Schmelze etwas hellgelben Käse und kippe den Rest aus einer Flasche schal werdenden Chardonnays in ein Weinglas. Als das Wasser losbrodelt, schütte ich eine Handvoll Nudeln in den Topf.

Mit geschlossenen Augen lasse ich den Wein die Kehle hinabrinnen. Nebenan brüllt eine Männerstimme durch die dünne Wand, und die schrille Stimme einer Frau keift laut zurück, der Startschuss für einen Ping-Pong-Streit; er durchdringt die beruhigende Schutzschicht, mit der der Alkohol gerade freundlicherweise meine grauen Zellen umhüllen möchte. Beim Gedanken an den eisigen grauen Tunnel, der Walter Miller als Zuhause diente, überläuft es mich kalt, und ich drehe die Heizung auf. Ich öffne eine neue Flasche Wein und gieße mir noch ein Glas ein. Offenbar ist das Fernsehprogramm an Dienstagabenden auch nicht besser als montags.

Ich schalte von einer Folge The Street zu den Nachrichten, und auf dem Bildschirm erscheint das Gesicht meines Chefs. Ich setze mich etwas aufrechter hin und sehe mir an, wie Isaacs’ graue Augen dem Blick der Reporterin standhalten, während er gelassen ihre Fragen zum Tod von Walter Miller beantwortet.

Ich schaufle mir mein nicht sehr appetitliches Essen in den Mund und muss zugeben, dass mein Chef telegen ist. Das dichte graue Haar bleibt bei jeder Kopfbewegung angemessen in Fasson. Eine leicht gebogene Nase überragt die vollen Lippen. Seine Bewegungen sind langsam und abgezirkelt, wie die einer Eidechse, deren Blut Sonnenwärme benötigt. Er redet mit leiser, fester Stimme, einem Respekt einflößenden Bariton.

Isaacs ist höflich zu mir, zu jedem, aber auf sehr distanzierte Art. Meinem Gefühl nach ist das Kalkül: Er wirkt fest entschlossen, jeden auf Armeslänge von sich fernzuhalten. Unsere Beziehung ist förmlich, gezwungen, und bislang kommt es mir so vor, als rackerte ich mich immer noch ab, über die Vorstellungsgesprächsphase hinauszukommen; beunruhigend, da ich ja tatsächlich noch in der Probezeit bin. Nan, Ralph und Calvin sind eindeutig seine Favoriten, doch selbst mit ihnen geht er unterkühlt um. Er ist so ganz anders als Ken Jones, mein früherer Polizeichef, der das Herz – und alles, was ihm durch den Kopf ging – auf der Zunge trug. Gerüchtehalber galt Isaacs vor einigen Monaten als sicherer Kandidat für die Stelle des Polizeipräsidenten, doch stattdessen kam Joe Charleston, ein angesehener Inspector aus Tasmanien, zum Zug. Angeblich ist Isaacs seither noch unnahbarer geworden.

Die Nachrichten wechseln das Thema; jetzt berichtet ein atemloser Reporter vom neuen Kinofilm Death Is Alive, denn morgen beginnen in Melbourne die Dreharbeiten. Ich habe vage davon gehört, weil ein paar von unseren Jungs in den letzten Monaten mit den Security-Leuten des Filmteams und der Stadtverwaltung zusammengearbeitet haben, und Candy redet von nichts anderem mehr, denn sie steht auf den Hauptdarsteller.

Candy Fyfe ist eine Reporterin in Smithson und eigentlich meine beste Freundin. Sie ist ein Energiebündel, die erste indigene Journalistin, die Smithson je gesehen hat, und vermutlich auch die engagierteste. Ursprünglich waren wir gar nicht befreundet, fast schon eher verfeindet, doch mittlerweile liebe ich ihre hemmungslose Urgewalt. Sie erhält unsere Freundschaft auf eigene Faust mittels diverser Formen elektronischer Korrespondenz aufrecht. Mit leichten Gewissensbissen merke ich, dass ich ihr immer noch nicht auf die letzte Nachricht geantwortet habe, die sie mir vor über einer Woche geschickt hat. Ich suche und öffne sie auf meinem Handy und muss lachen, als ich ihre Neuigkeiten über unsere Heimatstadt lese. Seit ihr zu Ohren gekommen ist, dass unser presbyterianischer Priester eine Affäre mit dem Bestatter haben soll, mischt sie sich jeden Sonntag zu Recherchezwecken unauffällig unter die Kirchgänger. Ich sehe förmlich vor mir, wie Candy, den muskulösen braunen Körper in eins ihrer typischen hautengen Outfits gezwängt, an der Kirche herumlungert und dem ungleichen Paar auflauert.

Prominente Gesichter erscheinen auf dem Bildschirm, während der Reporter weiterplappert. Mit meinem Desinteresse an Stars und Sternchen erkenne ich kaum eines. Gähnend stehe ich auf, um mir noch ein Glas Wein nachzuschenken. Meine Hüfte knackst, und ich schleppe mich in die Küche. Mag sein, dass ich abnehme, doch mit meiner Fitness ist es vorbei. Mit Joggen habe ich aufgehört. Im Fitnessraum der Dienststelle mache ich nur so viel, dass es als netter Versuch durchgeht, aber ohne Überzeugung. Ich müsste mir einen besseren Trainingsplan zusammenstellen.

Ich müsste so einiges machen.

Ich schaue auf die Uhr und gehe für meine tägliche Zigarette auf den winzigen Balkon, den Blick auf die funkelnden Tupfer am Himmel gerichtet, während mir der Rauch in die Lunge steigt. Ich beginne mir Bens Gesicht vorzustellen. Seine hellgrünen Augen, genau wie meine. Die paar Sommersprossen. Den süß geschwungenen Bogen seiner Lippen. 20.28 Uhr. Jetzt ruft er jede Sekunde an. Die Pünktlichkeit hat er von seinem Vater.

Scott sagt mir manchmal kurz Hallo, doch weil wir schon am Sonntag geredet haben, ist es diesmal eher unwahrscheinlich. Alle Geldfragen sind fürs Erste geklärt, Ben geht es gut, also haben wir nichts zu besprechen.

Ich schiebe die Zigarette in den zuwachsenden Friedhof gelber Kippen in einem leeren Blumentopf, gehe wieder rein und schließe die Tür hinter mir. Ich trinke mehr Wein und schlage mich mit der Erinnerung an das Hotelzimmer der letzten Nacht herum. Die abstrakte Kunst an den Wänden, die starken, übereifrigen Hände auf meinem Körper. Mit pochendem Schädel schaudere ich leicht. Und merke plötzlich, dass die Weinflasche schon halb leer ist.

Als mein Handy summt, kämpfe ich damit, den Fernseher stumm zu schalten. Wische mir den Mund. Ziehe die Beine an und rolle mich zusammen, um mit meinem Sohn zu skypen.

»Hallo, Mum.« Sein Gesicht füllt den Bildschirm, und er winkt mir zu.

»Hey, Ben!« Ich biete mein bestes Lächeln auf und schiebe die Schuldgefühle energisch beiseite. »Wie geht’s, Schätzchen?«

»Gut.«

Bei seiner Kleine-Jungen-Flapsigkeit schnürt es mir die Kehle zu. Er ist nicht verstockt, mag nur nicht näher auf Einzelheiten eingehen. Unsere Gespräche sind ein seliger Mischmasch aus schlichten Worten und liebevollen Schweigepausen. Sie sind alles. Sie sind bei Weitem nicht genug.

»Hattest du heute Sport?«

»Jap.«

Lächelnd sehe ich ihn mir einfach nur an. Beim Skypen setzt er sich jedes Mal gerade. Es ist immer noch eine Aufgabe, die seine volle Konzentration erfordert, als befürchte er, die nächste Antwort zu verpatzen, wenn er sich entspannt. Ben ist gerade fünf geworden, und ich mache mir oft Sorgen, dass er nicht mehr weit von dem Alter so vieler Kinder entfernt ist, mit denen ich es in der Arbeit zu tun bekomme. Die Kinder, die in üble Machenschaften verstrickt sind. Die so lange dem Bösen ausgesetzt waren, bis es in ihre Seelen eingesickert ist und auf finsterste Art zum Ausbruch kommt. Von der Vorstellung eines zukünftigen Ben, den die Ablehnung seiner Mutter kaputtgemacht hat, will ich nichts wissen.

»Fußball, stimmt’s?«, frage ich.

»Klar. Und meine Mannschaft hat wieder gewonnen!«

»Das ist ja toll, mein Süßer! Und am Wochenende Australian Football?«

»Ja, am Samstag, und dann haben wir eine Woche Pause. Das hat Dad gesagt.«

Wir plaudern über die Minigolfparty seines Freundes, und er fragt nach meinem Goldfisch.

»Frodo geht’s gut«, erzähle ich ihm und halte das Handy so, dass er das Fischglas sehen kann. »Er lässt dich grüßen.«

Ben kichert, und ich lächle wieder, ehe die Trauer in mir hochsteigt. Unbekümmert erzählt er weiter von der Vorschule, seiner Lehrerin und was es zu Mittag gab.

»Möchtest du jetzt Sterne gucken?«, fragt er und kennt schon die Antwort.

»Natürlich«, sage ich, sorgfältig den Knacks in meiner Stimme übertünchend. »Wetten, ich weiß, welchen du zuerst siehst?«

»Tja …« Er geht zum Wohnzimmerfenster. »Da ist dieser Große genau in der Mitte vom Himmel. Und irgendwie so drei kleine in einer Reihe daneben. Siehst du, welchen ich meine?« Er dreht das Handy um, und ich erhasche beim Schwenk einen Blick auf das vertraute Zimmer, ehe sich das Display verschwommen mit Himmel füllt.

»Na klar«, versichere ich ihm. »Der ist prima. Siehst du den glitzernden, der sich rechts versteckt hat? Ich glaub, er ist ganz in der Nähe von meinem Apartment.«

»O ja«, ruft er mit in die Höhe schießenden Augenbrauen, »der ist irgendwie gelb. Cool!«

Mit unterdrücktem Gähnen wendet er den Blick vom Himmel ab. »Zeit zum Schlafengehen«, erkläre ich – hin und wieder bringe ich immer noch mütterliches Benehmen zuwege.

»Okay«, gibt er mit noch einem Gähnen nach. »Reden wir am Donnerstag wieder, Mum?«

»Sicher. Viel Spaß morgen. Ich gebe Frodo ein Unterwasserküsschen von dir.«

Wir werfen uns eine Kusshand zu, und erst als ich auflege, merke ich, dass ich mir die flache Hand aufs Herz gelegt habe.

Ich putze mir die Zähne, gehe aufs Klo und ziehe mich aus, lasse mich in die bitterkalte Bettwäsche gleiten. Mir dreht sich der Kopf, und der Magen krampft scheußlich. Im Wohnzimmer gibt der Heizkörper ein unangenehmes Ticken von sich. Nebenan murmelt der Fernseher. Rockmusik wummert durch die Decke. Auf der Straße zersplittert Glas. Eine Katze miaut. Ich wälze mich hin und her, stelle mir erst Ben vor, wie er friedlich in seinem Bett schlummert, dann Walter Miller, zusammengesackt in seiner kalten Blutlache. Bis ich schließlich einschlafe.

Mittwoch, 15. August 5.55 Uhr

Ich wache vor dem Weckerklingeln auf, mit brennenden, verklebten Augen und eklig am Gaumen klebendem Weingeschmack. Auf den Rücken gewälzt, blicke ich kurz an die Decke und überlege, was mir der Tag bringen wird. Hauptsächlich werde ich wohl versuchen müssen, Walter Millers letzte Gänge nachzuvollziehen und dahinterzukommen, warum irgendwer seinem Leben ein so brutales Ende gesetzt hat.

Ich komme auf die Beine und werfe die Decke hastig wieder aufs Bett. Ich stelle die Dusche an und lasse den Dampf die Luft erwärmen, ehe ich hineinsteige. Wasche mich, ziehe mich an. Föhne mir die Haare und bin gerüstet für alles, was der Tag bringen mag. Ich schütte Frodo ein paar Futterflocken ins Glas und gebe ihm ein halbherziges Küsschen von Ben. Während ich die Treppe runterpoltere, mampfe ich das letzte Stück einer überreifen Banane.

Unten in meinem Wohnblock gibt es ein kleines Café, The Boil, das eine seltsame Mischung aus Frühstückskarte und Pasta anbietet. Ich bestelle zwei Becher Kaffee zum Mitnehmen und greife nach einer Zeitung. Ein verpixeltes, jahrzehntealtes Foto von Walter Miller und seiner Tochter ziert die Titelseite, die fette Schlagzeile über seinem Kopf verkündet »Obdachloses Opfer«.

Draußen legt sich die kalte Luft um meine Kopfhaut und lässt mir die Haare zu Berge stehen. In dem Versuch, sie zu bändigen, wickle ich mir den Schal um den Kopf. Ich gehe zur Ecke, wo sich hinter einer Sitzbank im Fundament eines alten Bürohochhauses eine kleine Betonnische versteckt.

»Morgen, Macy«, sage ich und registriere erleichtert den wohlbekannten Deckenhaufen. Ich halte der großen Frau, zusammengerollt unter dem harten grauen Mauervorsprung, einen der beiden Becher hin. Sie hat eine übergroße Wollmütze bis ganz zu den Augen hinabgezogen, und ihr rundes Kinn ragt über den abgewetzten Mantelkragen, während sie prüfend den neuen Tag betrachtet. Sie rappelt sich auf, und ein Lächeln breitet sich über ihr Gesicht aus, als sie mir den Becher abnimmt. Diese Nische, etwa zweihundert Meter von meiner Haustür entfernt, ist das, was Macy noch am ehesten ihr Zuhause nennen könnte. Ihre gesamte Habe steckt in einem alten North-Face-Rucksack, den sie als Kissen benutzt.

Ein paar Wochen nach meiner Ankunft in Melbourne hatte ich mich nach einer Nachtschicht aus meinem Wohnhaus ausgeschlossen. Erschöpft und allein war ich auf einer Parkbank zusammengebrochen und hatte einen Weinkrampf bekommen. Macy war aus ihrer Nische hervorgekrabbelt, hatte sich über eine Stunde lang zu mir gesetzt und sich meine Geschichte angehört, während ich auf den Hausmeister wartete. Und dann erzählte sie mir von sich. Wie sich herausstellte, leben wir beide getrennt von unseren Söhnen. Derzeit kann ich mich mit Macy besser unterhalten als mit sonst irgendwem. Den Tatort mit Walter Millers Leiche zu inspizieren, hatte mich mehr an ihr bescheidenes Häuflein Habseligkeiten erinnert, als ich mir eingestehen wollte.

»Was gibt’s heute Neues, große Polizeilady? Mehr tote Kumpels von mir gefunden?« Sie lächelt, aber ich kann mir denken, dass der Mord an Walter ihr furchtbar Angst macht. Hier draußen muss sie sich völlig schutzlos fühlen. Nicht zum ersten Mal überlege ich, wie ich ihr helfen könnte. Ihr eine Unterkunft suchen oder sie in meine kleine Wohnung aufnehmen, doch als ich ihr vor ein paar Wochen etwas in dieser Richtung vorschlug, war klar, dass es ihr gegen den Strich ging. Sie ist so eine stolze Frau und trägt ihre Unverwüstlichkeit wie ein unsichtbares Banner vor sich her. Ich muss mich also damit begnügen, ihr Kaffee und ab und an eine Kleinigkeit zu essen zu bringen, denn alles, was über solch eine eher symbolische Geste hinausgeht, würde doch nur abgeschmettert.

»Nichts Neues heute, Macy«, antworte ich ihr und setze mich auf die Bank, »aber es ist ja noch früh.« Nach einer Pause fahre ich fort: »Du hast den Toten nicht gekannt, oder?«

Sie wischt sich die Nase am Ärmel. »So gut wie nicht. Bin ihm ein-, zweimal begegnet. Aber meine Freundin Lara, die hat ihn gekannt. Sie hat gesagt, ihr habt letzte Nacht auf dem Bullenrevier mit ihr geredet. Ihr geht’s nicht so gut. Der spukt dauernd im Kopf rum, was sie gesehen hat.«

Sogleich sehe ich Laras verängstigtes Gesicht vor mir, ihre fahrigen Bewegungen und nervösen Blicke, während Fleet und ich ihre Zeugenaussage zu den Geschehnissen im Tunnel aufnahmen. Ich frage mich, ob sie schon wieder auf der Straße ist, weiß nicht, wie lange der Staat eine obdachlose Zeugin beherbergt.

»Das tut mir leid für sie, Macy«, sage ich. »Wir lassen nichts unversucht, um die Person zu finden, die Walter das angetan hat.«

Schulterzuckend schlürft sie ihren Kaffee, lässt sich gewisse Zweifel an der Wahrscheinlichkeit eines guten Ausgangs anmerken. Als sie sich das nächste Lächeln abringt, schimmern die fleckigen Zähne in ihrem dunklen Gesicht. »Na ja. Was soll’s, genug rumgeunkt. Heute geht’s hier noch mega aufregend zu. Am oberen Ende von der Spring Street drehen sie einen Film.«

»Stimmt«, sage ich und stelle meinen Kaffee ab, um aufgeregt mit den Händen flattern zu können, »der große Hollywoodfilm!«

»Die ganze Straße ist für Autos gesperrt, weißt du. Ihr Typen sollt überall sein und die Leute zurückhalten. Hab den Infoflyer gelesen, den sie verteilt haben. Sie drehen eine fette Actionszene. Mit echten Filmstars.« Ihre Reibeisenstimme tönt über den Gehweg, und emsige Manager in Maßanzügen und schläfrige Schichtarbeiter auf dem Heimweg werfen uns befremdete Blicke zu. »Da will ich in der ersten Reihe sitzen. Werd versuchen, Lara mitzunehmen.« Sie trinkt noch einen Schluck Kaffee und schließt die Augen. »Mann, ist das Zeug gut. Einfach spitze.«

Ich stecke meine Füße in ihren neuen Stiefeln unter die Bank, als ich sehe, wie ihre Wollsocken aus Löchern in ihren kaputten, abgelatschten Schuhen hervorschauen.

»Wie geht’s deinem kleinen Jungen?«, fragt sie.

Seufzend nehme ich einen Schluck von meinem Kaffee. »Dem geht’s gut. Er macht einen zufriedenen Eindruck. Du weißt schon, mit der Vorschule. Und seinem Sport.«

»Ach, das ist die Hauptsache. Und mach dir bloß keine unnötigen Sorgen. Wenn’s ihm gut geht, ist alles gut. Okay?«

Ich nicke und versuche zu lächeln. »Ich weiß, du hast recht. Aber jetzt muss ich los, Mace«, sage ich, schon auf den Beinen.

Sie wirft mir einen strengen Blick zu. »Pass bloß auf dich auf da draußen, Detective Gemma.«

»Du auch«, sage ich und sehe sie vielsagend an. »Echt jetzt, sei vorsichtig.«

»Schon gut«, beschwichtigt sie mich, doch ich sehe wieder Angst in ihren Augen aufflackern.

Ich lächle ihr zu. »Ich freu mich schon auf den Bericht über deinen Tag beim Film.«

*

Ich weiß nicht, warum ich in jener ersten Nacht in das Hotel gegangen bin. Es war ein Donnerstag. Ich war seit genau einer Woche in Melbourne und hatte mit kaum einer Menschenseele geredet. Ich wohnte noch in einem voll möblierten Apartment, bewarb mich um Mietwohnungen und sollte am Montag darauf mit der Arbeit beginnen.

Tagsüber war ich ziellos durch die Stadt gestreift, zwischen den Ständen des Queen Victoria Market auf und ab geschlendert, hatte in Cafés gesessen und mich an Kaffeetassen festgehalten, bis sie kalt wurden. Um kurz vor fünf ging ich ins Apartment zurück und unter die Dusche. Mir war nach einem Drink, und ich dachte mir, warum nicht mich fein machen und ausgehen. Ich könnte mich vielleicht als Geschäftsreisende ausgeben. Ich zog mein einziges Kleid an und föhnte mir das lange Haar. Als ich aus dem Haus trat und die Exhibition Street Richtung Zentrum entlangging, sah ich gegenüber eine Taxischlange im Halbrund einer Hotelauffahrt halten. Dort musste es eine Bar geben, dachte ich, bestimmt mit nettem Blick auf die Hauptstraße. Regen setzte ein, dicke Tropfen platschten aufs Pflaster, und ich eilte über die Straße und durch die Glastüren, vorbei an dem lächelnden Portier.

Ich bestellte mir ein Glas Wein, nahm auf einem Samtsessel Platz und sah zu, wie es Nacht wurde in der Stadt. Sämtliche Oberflächen glänzten, und der funkelnde Kronleuchter zog mich in seinen Bann. Ein herrlich friedliches Gefühl überkam mich, so entspannt war ich seit Wochen nicht mehr gewesen. Ich zog die Jacke aus und schlug die Beine übereinander, lehnte mich in die bauschigen Polster zurück. Der Kellner kam wieder, bereits mit einem vollen Weinglas auf dem Tablett, und sagte, der Herr an der Bar würde mir einen Drink ausgeben.

Ich sah mich um und entdeckte einen Mann mit gebräuntem Teint in dunkelblauem Anzug, der mir zulächelte.

Ich erwiderte sein Lächeln und hob das Glas, sah den Mann an, während ich den ersten Schluck nahm.

Nachdem ich den Wein ausgetrunken hatte, kam er mit zwei neuen Gläsern an. »Was für ein Tag, was?«, sagte er und reichte mir das eine. Hinter dem Lächeln taxierte sein Blick gierig meinen Körper.

»Kann man wohl sagen. Jetzt bloß noch entspannen.«

»Wie lange bleiben Sie hier?«, fragte er mich.

Ich warf ihm einen raschen Blick zu. »Morgen geht’s nach Hause. Zurück nach Sydney.«

»Bei mir auch – ich bin aus Auckland«, sagte er mit leichtem Akzent.

Wir sahen uns in die Augen, ehe ich den Blick abwandte. Ich atmete nur noch durch den Mund.

Als wir an seinem Zimmer ankamen, war ich betrunken. Er drückte meine erhobenen Arme gegen die Wand, noch bevor die Tür zufiel. Ich ließ ihn mich ausziehen, die Kontrolle übernehmen. Ich fühlte mich wie ein Stück Treibholz, von tosendem Wasser hin und her geworfen. Es fühlte sich gut an, von diesem Fremden umarmt zu werden. Der nichts über mich wusste. Er packte mich an den Handgelenken und warf mich aufs Bett. Sein langer sehniger Körper lag schwer auf mir, und er stieß so weit in mich, dass ich zusammenzuckte.

Stunden später, tief nachts, schlüpfte ich in mein eigenes Bett, schwer atmend, als wäre ich verfolgt worden. Das Zimmer drehte sich um mich, und mein Puls hämmerte heftig durch den ganzen Körper, während ich mir dachte, dass ich es wieder tun wollte.

Mittwoch, 15. August 7.29 Uhr

»Morgen«, ruft Calvin Atkins munter, als ich meine Tasche auf den Schreibtisch fallen lasse. Kaffee grummelt in meinen Eingeweiden, vereinsamt, mit nichts als der Banane zur Gesellschaft.

»Hallo«, sage ich und blocke mit starrem Blick auf meinen Computermonitor alles weitere Geplauder ab.

Calvin tut mir den Gefallen, sich mit einem Haufen Papierkram zu befassen; die kantigen Züge seines schmalen Gesichts werden vom Licht seines Bildschirms hervorgehoben.

Mit einem Grunzen kommt Nan Sheridan herein und lässt ihre beträchtliche Körpermasse auf den ausgeleierten Bürostuhl sinken, der das mit einem Ächzen quittiert. Sie holt ihre Ohrhörer hervor, wühlt in ihrer Tasche und knallt einen zerfledderten Val McDermid-Band neben einen Wildwuchsstapel Krimis auf ihren Tisch. Während sie die Imbiss-Einwickelpapiere aus ihrer Handtasche entsorgt, fährt sie ihren Computer hoch und sieht sich an, wie der leere Schirm zu surrendem Leben erwacht.

»Kaffee, Nan?«

Sie sieht Calvin genau zwischen die Augen, offenbar ein Bejahungssignal für ihn, weil er mit einem Nicken zur Teeküche abschwirrt, vor sich hin murmelnd: »Großer Schwarzer, kein Zucker.«

Ich sage nichts zu Nan und sie nichts zu mir. Ich habe den Eindruck, dass wir das aneinander sympathisch finden.

Bei der Kriminalpolizei von Melbourne arbeiten etwas über hundert Detectives. Nan, Calvin, Fleet und ich gehören mit Billy Benton, Ralph Myers und Chloe Senna zu einem der sechzehn Teams. Jedes Team setzt sich aus altgedienten Senior-Detectives wie Nan und Ralph und Berufsanfängern wie Chloe zusammen; Leute wie ich sind irgendwo dazwischen. Nan ist seit fast zehn Jahren Senior-Detective Sergeant und hat bestimmt ein Auge auf Isaacs’ Stelle geworfen. Sie ist gut, das muss ihr der Neid lassen, von grimmiger Entschlossenheit – auch wenn ich mir nicht sicher bin, wie gut sie mit einer Schar von Mitarbeitern zurechtkäme. Sie hat etwas mehr Geduld mit den Toten als mit den Lebenden, wenn auch nicht viel. Ich sehe zu, wie sie mit einem Finger auf ihrer Tastatur herumhackt. Technik ist auch so etwas, das Nan gerade eben noch toleriert – wenn sie ihre ganze Arbeit mit bloßen Händen bewerkstelligen könnte, sie täte es.

Ein paar Tische weiter entsteht ein kleiner Aufruhr. Eine der Anfängerinnen, die aus dem Urlaub zurückkommt, sorgt für großes Hallo mit ihrer Bräune. Ich bleibe am Platz und arbeite mich stur durch meine E-Mails. Ralph kommt normalerweise früh rein, wird aber wohl bei der Miller-Autopsie sein, die heute Morgen in aller Frühe stattfand. Billy ebenso. Isaacs hat ein Meeting um halb elf zur Besprechung des Miller-Falls und etwaiger Neuigkeiten im Fall Jacoby angesetzt, und bis dahin habe ich reichlich zu tun.

Nachdem ich mich kurz gefragt habe, wo Fleet ist, schiebe ich den Gedanken weit von mir. Ich bin nicht Nick Fleets Aufpasserin. Er müsste schon tagelang fehlen, ehe ich ihn auf dem Handy anrufen würde. Fleet ist nicht der Typ, der sich bereitwillig gängeln lässt, und sollte besser nicht wissen, dass ich sein Fehlen überhaupt bemerkt habe.

Wir drei arbeiten eine Zeit lang schweigend. Gerade als ich überlege, mir noch einen Kaffee zu holen, klingelt mein privates Handy. Es ist eine Nachricht von Josh Evans, der fragt, ob ich es einrichten kann, ihn heute Morgen zu treffen. Mein schlechtes Gewissen meldet sich, weil ich ihm gestern den ganzen Tag nicht zurückgeschrieben habe.

Ich betrachte die Papierberge auf meinem Schreibtisch. Da ich den Fall Miller nicht leite, müsste das alles später zu bewältigen sein. Abends kann ich sowieso immer länger bleiben – ich muss ja schließlich nicht nach Hause zur Familie. Ich stopfe die Papiere in die unterste Schublade, schließe sie ab und schnappe mir meine Jacke. »Ich geh mal kurz raus«, sage ich zu Calvin. »Bin zur Einsatzbesprechung wieder da.«

Er nickt mit etwas verwirrtem Gesicht.

Nan zieht eine Grimasse, als ich meinen Stuhl an den Tisch schiebe. »Komm nicht zu spät«, sagt sie schroff.

*

»Hey«, sagt Josh mit breitem Zahnpastalächeln, als ich zum Tisch komme. »Ich hab schon für dich bestellt. Einen Latte.«

»Ah, okay, danke«, antworte ich und erwidere sein Lächeln, während ich ihm gegenüber Platz nehme und an meiner Armbanduhr herumnestele. »Sorry, dass ich mich diese Woche etwas rar gemacht hab. In der Arbeit war die Hölle los.«

Er nimmt meine Hände und zieht sie auf seine Tischseite. »Gemma, sei nicht albern. Ich weiß, dass du viel um die Ohren hast.« Er beugt sich vor und gibt mir rasch einen Kuss. Ich schließe die Augen und atme den Moschusgeruch seines Rasierwassers ein. Nicht zum ersten Mal wünschte ich, ich könnte Joshs Gefühle in gleichem Maß erwidern. Er ist so gut aussehend, so unkompliziert. Als ich zurückweiche, zieht ein Geschäftsmann an einem Nebentisch amüsiert eine Augenbraue hoch in meine Richtung, und ich frage mich, ob mir meine Gedanken so deutlich anzusehen sind.

»Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit, seit wir uns zuletzt gesehen haben«, sagt Josh.

»Ich hab dich Donnerstagabend gesehen«, antworte ich beiläufig und entziehe ihm sanft meine Hände.

Er lacht. »Ich weiß ja, dass es nicht wirklich sooo lange ist – es fühlt sich bloß so an. Du hättest am Samstag mit uns ausgehen sollen, wir hatten einen Mordsspaß.« Er fährt damit fort, den Abend bis ins kleinste Detail zu beschreiben.

Mit Josh hat Geselligkeit Einzug in mein Leben gehalten: laute, viel beschäftigte Menschen mit interessanten Berufen, die in winzig kleine Bars ausgehen, wo man für fünfzehn Dollar einen Fingerhut voll Wein bekommt. Sein cooles, lebhaftes Umfeld war vom ersten Kennenlernen an vor gut einem Monat berauschend für mich, und ein Teil von mir möchte sich hineinstürzen. In seinen starken Armen zur Ruhe kommen. Der andere Teil sträubt sich hartnäckig dagegen. Je näher er mir rückt, desto weiter lehne ich mich in die andere Richtung. Zur Gewissensberuhigung sage ich mir, dass er sich wahrscheinlich auch mit anderen Frauen trifft.

Er beschließt seine Erzählung mit einem Schluck Kaffee und sagt in ernsthafterem Tonfall: »Der Mord an dem Obdachlosen hört sich ja ziemlich brutal an. Hast du damit zu tun?« Seine dunklen Augen leuchten vor Interesse, während er sich mit einer Hand durch das kurze goldblonde Haar fährt.

»Allerdings. Ich wurde Montagabend dorthin gerufen.« Ich sehe wieder Walters blutigen Leichnam vor mir. »Es war kein schöner Anblick.«

Josh pfeift leise. »Armer Kerl.«

Er trinkt seinen Kaffee gerade aus, als meiner kommt. Er bestellt sich noch eine Tasse, und ich lege die Hände um das warme Glas und sehe zu, wie ein kleiner Junge, der in Türnähe sitzt, ein Spielzeugauto über den Tisch vor seinem Teller fahren lässt. Er tunkt das Auto in seinen dampfend heißen Kakao. Er ist klein, die schmalen Schultern stehen nicht weit auseinander. Das dichte weißblonde Haar fällt ihm in cartoonartigen Stirnlocken in die Augen. Ärgerlich schimpft seine Mutter mit ihm und gibt ihm einen Klaps auf die Hand, und ich schaue weg, konzentriere mich wieder auf Josh.

»Sonst irgendwas Spannendes los bei dir in der Arbeit?«, fragt er.

»Ach, nur die üblichen Prügeleien, Schießereien und Selbstmorde«, flapse ich herum. Als sein gebräuntes Gesicht ernst bleibt, lasse ich den Humor beiseite und füge hinzu: »Das ist ein großer Mordfall, besonders wenn es wirklich eine Zufallstat war.«

»Und nebenher arbeitest du immer noch an all deinen anderen Fällen?«

»Genau«, sage ich. »Aber dieser hier kriegt jetzt bestimmt oberste Priorität.«

»Dann bist du wohl ziemlich mit Arbeit eingedeckt.«

Ich zucke mit den Schultern. »Wie immer.«

»Wie du das nur alles schaffst, Gemma«, sagt er. »Du bist ein Phänomen.«

Mit gesenktem Kopf schüttle ich sein Lob ab. Josh scheint von meiner Arbeit fasziniert zu sein und versteht offenbar das Unberechenbare daran – eine willkommene Abwechslung, mal was anderes als Scotts ewiger Ärger, seine nicht enden wollende Kritik. Josh füßelt unter dem Tisch mit mir und zwinkert mir zu, worauf mich die Scham wegen Montagnacht überkommt. Und Samstagnacht. All das. Ich weiß, dass ich damit aufhören muss. Oder aufhören, mich mit Josh zu treffen. Es ist nicht in Ordnung, ihn am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen. Aber es ist halt auch so angenehm, jemand Zuverlässigen zu haben, jemanden, der so auf mich steht. Und bislang hat Josh offenbar nichts dagegen, es mit mir langsam angehen zu lassen, auch wenn sich das bestimmt irgendwann ändern wird. Bei der Vorstellung, mit ihm im Bett zu sein, krümme und winde ich mich innerlich. Zum hundertsten Mal frage ich mich, warum mir das Zusammensein mit völlig Fremden so viel leichterfällt. Irgendwie erscheint es mir ungefährlicher als mit Josh.

»Und wie läuft’s bei dir?«, frage ich.

»Alles gut«, sagt er. »Eine Menge los in der Arbeit. Ich muss heute bestimmt Überstunden machen und morgen vielleicht auch, deswegen wollte ich dich ja heute früh treffen.«

Josh hat als Anwalt in einer großen Kanzlei mit einem sehr langen Namen angefangen. Seine Arbeitstage sind vollgepackt mit Gerichtsterminen, Recherchen, Telefonkonferenzen und Kaffee in dichter Reihenfolge.

»Und, war es nett mit deiner Freundin am Wochenende?«

»Ja, es war toll, mich mit ihr über die letzten Neuigkeiten auszutauschen«, schwindle ich. »Aber wir haben nichts Aufregendes gemacht, bloß Essengehen und Sightseeing.« Mit einem Handwedeln deute ich das Nette an meinem Fantasiewochenende an.

»Hört sich gut an«, sagt Josh und räuspert sich. »Weißt du was, ich hab mir gedacht, du könntest doch am Samstag mal zu mir kommen? Dann koche ich uns was Schönes.«

Ich nicke und lächle, während mich Alarmglocken im Kopf vor dem Peinlichkeitspotenzial dieses Szenarios warnen.

Die Frau an dem Tisch in Türnähe lehnt sich zu dem kleinen Jungen vor und flüstert ihm wütend etwas ins Ohr. Er hält den Blick auf das Spielzeugauto auf dem Tisch gerichtet, klebrig von Kakao. Sie richtet sich auf, immer noch stirnrunzelnd, und fängt meinen Blick auf. Ich versuche es mit einem schmallippigen Lächeln, das nicht erwidert wird: Sie kann bei mir keine mütterliche Solidarität erkennen.

»Das klingt toll«, sage ich, als mir aufgeht, dass Josh auf eine Antwort wartet. »Falls es in der Arbeit nicht zu wild wird.«

Er nimmt meine Hand und verschränkt unsere Finger miteinander. »Cool. Wir können uns hinterher mit ein paar Kumpels von mir treffen, wenn du magst, oder es einfach dabei belassen, falls du müde bist. Ich möchte so gern richtig Zeit mit dir verbringen.« Er senkt die Stimme. »Du kannst mir alles über deine Woche erzählen, und vielleicht kann ich dich sogar massieren oder so.«

Draußen hat der Wind aufgefrischt, und es regnet wieder, peitscht schräg und in Strömen, sodass das Wasser unter Regenschirme dringt und teure Handtaschen ruiniert. Eltern packen ihre Kinder und zerren Kapuzen auf Köpfchen, im aussichtslosen Bestreben, sie trocken zu halten. Ich denke an Macy und hoffe, dass sie einen Unterschlupf gefunden hat. Plötzlich besorgt, reibe ich mir über das Gesicht: Meine Haut fühlt sich teigig und trocken an, wie eine Gummimaske. Josh streichelt meinen anderen Handrücken in kleinen Kreisen mit den Fingerspitzen, wovon mir die Augen zufallen.

»Ich muss los«, sagt er und schaut mit leichtem Stirnrunzeln auf seine Uhr. »Werde gleich vor Gericht erwartet. Aber hey, ich bin so froh, dass du kommen konntest. Wegen Samstag ruf ich dich an. Überarbeite dich nicht.« Er steht auf. »Gott, ich kann den Sommer kaum erwarten«, murmelt er angesichts des Regens.

Er will mir noch einen Kuss auf den Mund geben, doch ich wende den Kopf gerade ab, und sein Mund landet stattdessen auf meiner Wange. Ich sehe zu, wie er seinen übergroßen Stockschirm aus dem Ständer neben der Tür holt und ihn sorgfältig gegen den Regen aufspannt, wie seine hochgewachsene Gestalt die Straße überquert und im Dunkeln verschwindet. Wieder einmal bin ich geplättet, wie gut aussehend er ist. Gut aussehend und unterhaltsam. Ich muss mir eingestehen, dass ich das Gefühl habe, ihn schon viel länger zu kennen als die paar Wochen.

Ich schaue mich nach dem kleinen Jungen und seiner Mutter um. Nachdem ihm Gesicht und Hände abgewischt wurden, fingert er mit Schmollmund an etwas Schorf auf seiner Hand. Die Mutter scrollt mit gerunzelter Stirn auf ihrem Handy herum.

Ich seufze tief, während meine Gedanken sich untereinander bekriegen. Um mich davon abzulenken, stürze ich ein Glas Wasser hinunter. Josh weiß so vieles über mich nicht; ich stelle mir vor, wie rasch er einen Rückzieher machen würde, wenn ihm auch nur die Hälfte davon klar wäre.

Als ich sehe, dass der Regen in Nieselregen übergeht, stehe ich auf und wappne mich innerlich für den Tag, der bestimmt lang werden wird. Über Josh kann ich mir später den Kopf zerbrechen. Jetzt muss ich mich voll und ganz auf den Fall Miller konzentrieren.

Mittwoch, 15. August 10.29 Uhr

Als Isaacs schon die Tür schließt, quetscht sich Fleet ins Besprechungszimmer. Er nickt in meine Richtung, worauf ich zur Erwiderung den Kopf senke und mir lose Haarsträhnen aus dem Gesicht streiche. Der frische Zigarettengeruch, der ihn umgibt, setzt mir zu.

Breitbeinig vorn im Raum stehend, beginnt Ralph mit einführenden Worten zum Fall Miller. Wir haben etwas unscharfes Videomaterial von einem nahe gelegenen Parkplatz aufgetrieben, auf dem eine verschwommene Gestalt um die Zeit des Angriffs auf Walter rasch eine Ecke des Bildschirms durchquert. Es scheint sich um eine junge männliche Person zu handeln, passend zu der Beschreibung, die wir von Lara haben, vielleicht etwas über mittelgroß, was das Feld kaum eingrenzt. Walter selbst hatte offenbar keine Feinde. Seine dürftigen Krankenunterlagen verzeichnen nur eine leichte Lernbehinderung. Er scheint ein Einzelgänger gewesen zu sein und sich bislang aus Schwierigkeiten herausgehalten zu haben. Die erste Obduktion ergibt eine einzelne tiefe Stichwunde in der Brust und Prellungen am Schlüsselbein, wo ihn der Mörder wahrscheinlich mit dem Unterarm gegen die Tunnelwand gedrückt hat.

Beim Betrachten der grausigen Fotos versuche ich alles andere außer den Spuren von Gewalteinwirkung auszumachen: die fahle faltige Haut, das Spinnennetz von Adern, den zerzausten Bart und die schmutzigen, abgebrochenen Fingernägel.

Nachdem Ralph uns auf den neuesten Stand gebracht hat, schließt Isaacs sich ihm vorne im Raum an. Zunächst sieht er die kleine Gruppe nur an, ohne etwas zu sagen, und ich spüre, wie wir alle verlegen werden. Ich schlage die Beine übereinander und wieder auseinander, versuche meinen grummelnden Magen zum Schweigen zu bringen.

»Wir wissen zwar, dass unser Opfer obdachlos war, und das schon seit Langem, aber nicht«, sagt Isaacs und sieht von einem zum anderen, »ob er aus diesem Grund getötet wurde.«

Dank Calvin, der mich kurz vor der Besprechung informiert hat, weiß ich, worauf Isaacs hinauswill. Vor etwa zwei Jahren wurden in ganz Melbourne vermehrt Obdachlose zusammengeschlagen. Damals stürzten sich die Medien auf die Story, ein Journalist übernachtete sogar eine Woche lang auf der Straße und berichtete von der »vordersten Front der Armut«. Einer der vier Überfallenen erlag seinen Verletzungen, und die ganze Stadt war monatelang aufgescheucht. Obwohl einige Überfälle von Überwachungskameras festgehalten wurden, wurden die Täter bedauerlicherweise nie gefasst. Damals schien die wahrscheinlichste Erklärung, dass sich die Schläger an wehrlosen Opfern abreagieren wollten, die sie auf der Straße gefunden hatten: einsam, schwach und verletzlich, ohne Angehörige, die sie zu Hause erwarteten. Ohne Beschützer.

»Tja, einen Raubüberfall können wir jedenfalls ausschließen«, sagt Fleet und grinst über seinen eigenen Witz.

Isaacs sieht ihn lange mit ausdrucksloser Miene an, ehe er sagt: »Ich gebe der Presse heute Nachmittag die Anzahl der zusätzlichen Streifenpolizisten durch, die wir nachts einsetzen werden.« Er lässt seinen Blick aus grauen Augen durch den Raum wandern und fährt fort: »Fleet, Woodstock und Senna, Sie holen mit Myers Aussagen in Obdachlosenunterkünften und von Zeugen vom Hörensagen ein.«

In der Reihe vor mir nickt Chloe Senna, sodass die gerade Schnittkante ihres dichten blonden Haars auf den Schultern auf und ab wippt. Versonnen streicht sie sich über den schwangeren Bauch. Fleet setzt sich rechts von mir etwas um und tritt mich seitlich gegen den Schuh.

Ralph räuspert sich. »Wir haben drei andere Obdachlose identifiziert, die öfter in Millers Gesellschaft waren, und glauben, dass zwei davon ihn am Tag vor seiner Ermordung getroffen haben. Natürlich brauchen wir so bald wie möglich ihre Aussagen. Und wir brauchen einen genau aufgeschlüsselten Überblick über Millers Gewohnheiten und Aufenthaltsorte. Wir müssen wissen, ob irgendwer ihn schikaniert hat oder ob er in letzter Zeit in irgendwelche Streitereien verwickelt war oder etwas erwähnt hat, das mit seinem Mord zu tun haben könnte. Nach Möglichkeit will ich am Freitag Berichte sehen.« Ralph wirft sich in die Brust und genießt es, Anweisungen zu erteilen.

Isaacs nickt die Maßnahmenliste anerkennend ab. »Es ist ein Jammer, dass wir wegen des Jacoby-Falls immer noch unterbesetzt sind, aber wir müssen uns eben nach der Decke strecken«, sagt er. Nach einem vielsagenden Blick auf Nan verirrt sich sein Blick in meine Richtung. »Ich will nicht, dass wir Jacoby aus den Augen verlieren.«

Neben mir unterdrückt Fleet ein Rülpsen.

Ich bin mir nicht sicher, in welche Gruppe ich eigentlich gesteckt wurde. Wahrscheinlich muss ich Fleet mit den Aussagen von Millers Bekannten helfen, doch Isaacs scheint auch von mir zu erwarten, dass ich Nan im Fall Jacoby unterstütze.

Bevor ich ihm zustimmen kann, rattert Isaacs eine Liste von Aufgaben herunter, die er Fleet und mir zusätzlich zu Myers’ Anweisungen erteilt; unter anderem sollen wir das Videomaterial der Überfälle von 2016 besorgen. Isaacs scheint hauptsächlich mich im Blick zu haben, und ich werde das Gefühl nicht los, etwas falsch gemacht zu haben. All meine Energie, die ich vorhin zusammengenommen hatte, ist verpufft, und ich blicke mich nach den anderen um, überzeugt, außen vor zu sein. Frustriert sehe ich mir erneut Millers Obduktionsfotos an. Ich will den Fall leiten, doch Isaacs traut mir das offensichtlich nicht zu, obgleich ich als Erste am Tatort war. Mit zusammengebissenen Zähnen befürchte ich eine entsetzliche Sekunde lang, gleich in Tränen auszubrechen.

Es ist schwer hier, gestehe ich mir ein. Schwerer, als ich gedacht hätte. Es gibt keine Sonderbehandlung, kein ermutigendes Zuzwinkern von Jonesy. Kein Knuddeln mit Ben nach Feierabend. Nicht zum ersten Mal frage ich mich, ob ich einen Riesenfehler gemacht habe. Manchmal überlege ich schon, wozu das alles. Ich bin Mutter eines Sohnes, den ich offensichtlich nicht betreuen kann und dessen Vater möglichst wenig mit mir zu tun haben will. Mein altes Leben, das einzige, das ich je hatte, ist über tausend Kilometer weit weg. Es gibt nichts, worauf ich mich freue, merke ich, ein Gedanke, der sich mir wie ein Laserstrahl ins Hirn bohrt. Und unterdessen gehe ich mit Fremden ins Bett, gebe mich für jemand anders aus, als ich bin, während ein durch und durch guter Mann Interesse an mir bekundet. Draußen vor dem Fenster wendet eine Krähe den Kopf hin und her und beäugt mich so lange über den Schnabel hinweg, bis ich wegsehen muss.

Ich bin mit wahrer Leidenschaft Polizistin, verspüre den instinktiven Drang, für Gerechtigkeit zu sorgen; aber Verbrechen gänzlich auszumerzen, wäre auch nichts für mich – Tod und Schrecken sind mein Antriebsmotor. Ich habe sonst nichts: keine Hobbys, nichts, um über kurz oder lang meine Freizeit auszufüllen. In einer utopischen Welt rein harmonischer Güte wäre ich aufgeschmissen. Ich weiß wirklich nicht, was aus mir werden würde, wenn Schluss wäre mit Morden, Schmerzen und Verletzungen. Im tiefsten Inneren hege ich den Verdacht, dass dann auch mit mir Schluss wäre. Zum Glück scheint sich die Menschheit die größte Mühe zu geben, dafür zu sorgen, dass sich mir in nächster Zukunft keine derartige Perspektive bietet. Wir haben einfach zu viel Freude daran, unseren Mitmenschen wehzutun.

Isaacs bittet Nan um ein kurzes Update für die anderen im Fall Jacoby. Da der nun schon fast sechs Wochen alt ist, beginnen alle die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass er ungelöst bleiben könnte. Der Übergang ist regelrecht spürbar: Hoffnung und Optimismus verbreiten einen bestimmten Geruch, Niedergeschlagenheit riecht ganz anders. Nan hat allerdings meine Hochachtung: Der felsenfesten Überzeugung, dass sie ihren Täter schnappen wird, ignoriert sie standhaft den immer penetranteren Geruch nach Aussichtslosigkeit, der von ihren Kollegen ausgeht.

Der Fall Jacoby ist eins dieser komplizierten Rätsel, wie man sie sich als junge idealistische Ermittlerin mit unerschütterlichem Glauben an das Rechtssystem erträumt. Einem Haufen skeptischer Detectives, die das Spielchen mittlerweile in- und auswendig kennen, geht er einfach nur auf den Keks. Eines Sonntagmorgens liegt eine Tote am Fuß eines Luxusapartmenthauses. Rasch stellt sich heraus, dass sie aus der Penthousesuite gestürzt ist, wo sie am Vorabend an einer Weihnachten-im-Juli-Party teilnahm. Ginny Frost war ein siebenunddreißigjähriges Callgirl. Die Leichenschau gab wenig her, aber einige ihrer Verletzungen deuten darauf hin, dass sie hinuntergestoßen wurde.

Zu allem Überfluss ist Frank Jacoby Eigentümer der Suite, ein pensionierter oberster Richter Ende sechzig. Charmant und mit besten Verbindungen, hat er die reichen und Mächtigen fest in der seidengefütterten Tasche. Er ist mit der Wissenschaftskoryphäe und Künstlerin Ivy Strachan verheiratet, was ihn noch nie von einem »gesunden Interesse an der bunt gemischten Frauenwelt« abgehalten hat, wie er sein Schürzenjägertum in einem der vielen Verhöre umschrieb, die Nan mit ihm führte.

»Wenn diese Wände reden könnten, würden sie uns lauter schmutzige Geschichten erzählen«, lautet Nans Urteil, während sie den schier endlosen Stapel Fotos durchsieht, die jeden Quadratzentimeter der Wohnung festhalten.

Doch die Wände können nicht reden, ebenso wenig wie es auch nur einer der Gäste tun will, die an der aufwendigen, von Jacoby in jener verhängnisvollen Nacht veranstalteten Party teilnahmen. Als einziger Hinweis liegt uns die Aussage von Ginnys Freundin Sasha Cryer vor, die in jener Nacht – aus dem Fenster eines Gästezimmers – gesehen haben will, wie sich Jacoby und Ginny auf dem Balkon stritten. Leider ist Sasha auch ein Callgirl und drogensüchtig, und der gut aussehende Blonde, der den Streit nach ihren Worten ebenfalls bezeugen könnte, ist entweder wie vom Erdboden verschluckt oder eine Ausgeburt ihrer Fantasie.

Mir entgeht nicht, dass selbst Nans stets ungebrochen resolute Entschlusskraft dank Jacobys hartnäckigen Leugnens, seiner treu ergebenen Kumpane und passiv-aggressiven Drohungen gegen unser Dezernat bröckelt. Die Medien sind auch nicht eben hilfreich – abstruseste Theorien und schlüpfrige Recherchen fluten seit Wochen die Zeitungstitelseiten und sozialen Medien, wobei die generelle Inkompetenz der Kriminalpolizei eine nicht wegzudenkende Komponente sämtlicher Storys ist.

Jetzt präsentiert Nan die letzten Ansatzpunkte in diesem Fall; es geht fast ausschließlich darum, den fehlenden Zeugen aufzustöbern. Ich zupfe an einem Stück Nagelhaut herum. Als ich es abbeiße, schmecke ich zu meiner eigenen Überraschung Blut. Unauffällig sauge ich an dem Finger. Ich mag den Kupfergeschmack. Doch dann merke ich, dass Isaacs mich mit gerunzelter Stirn ansieht. Sofort ziehe ich den Finger aus dem Mund und konzentriere mich pflichtschuldigst auf meinen Notizblock.

Mit einem Blick auf Fleet frage ich mich, ob auch er sauer ist, dass ihm nicht die Leitung des Falls Miller übertragen wurde. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass wir ausgeschlossen werden – dass Isaacs mit uns spielt, zwar Größeres mit uns vorhat, aber erst, wenn er meint, dass wir dem gewachsen sind.

Seufzend wende ich mich wieder Nan zu. Ich finde sie zwar abweisend, würde aber gern enger mit ihr zusammenarbeiten; vielleicht würde dann etwas von dem Glanz, der sie offenbar in Isaacs Augen umgibt, auf mich abstrahlen.

»Alles klar, an die Arbeit«, sagt Isaacs. »Ich erwarte einen richtigen Vorstoß, um Jacoby festnageln zu können. Entweder wir finden diesen fehlenden Zeugen, oder wir müssen damit abschließen. Ich weiß nicht, ob wir dann eine interne Untersuchung abwenden können, aber wir geben unser Bestes. Und lassen wir diesem Obdachlosen Gerechtigkeit widerfahren. Falls die Sache mit den alten Überfällen zusammenhängt, will ich es wissen. Sind alle bereit?«

Ein vielstimmiges »Ja, Sir« begleitet seinen Abgang.

Fleet schiebt sich grob an mir vorbei, immer noch nach Zigarettenrauch riechend, unterwegs zum Parkplatz. Verärgert und mit schmerzendem Finger sehe ich ihm hinterher, ehe ich mich wieder an meinen Schreibtisch setze, um mir unscharfe Videoaufnahmen gesichtsloser junger Männer anzusehen, die ihre Mitmenschen bewusstlos schlagen.